17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mit Mitte fünfzig bekommt Stefan Schwarz Krebs. Besser gesagt, der Krebs bekommt ihn. Denn Schwarz ist erfahren im Umgang mit existenziellen Verwerfungen: «Wenn das Schicksal zuschlägt, schlage ich zurück!» Wie eine «Marie Kondo der Seele» beginnt er, sein Leben aufzuräumen, und macht dabei überraschende Entdeckungen. Auch legt er die Hast ab, die wir alle in unserem Alltag kennen, den ständigen Druck, mit irgendetwas fertigwerden zu müssen. Und besinnt sich auf die Langsamkeit, den Moment. Von alldem erzählt Stefan Schwarz mit großer Klarheit – und mit seinem einzigartigen Humor, in dem eine ganze Lebensphilosophie steckt. Ruhig, tief und mit wohltuender Selbstironie blickt er auf sein Dasein; innerlich frei und doch um Zukunft kämpfend, schreibt er über das mögliche Ende und das damit verbundene Aufwachen: «Das ist doch der ganze Sinn von Krebs. Dass man aufhört, sich und anderen was vorzumachen, dass man innehält, dass man aufwacht und sich die Augen reibt.» Und er schreibt über das, was stattgefunden hat und stattfindet: das Leben in seiner Fülle, das Stefan Schwarz wie unter einem Brennglas erfasst. Ein außergewöhnliches Buch – aufrüttelnd, bewegend, befreiend.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 312

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

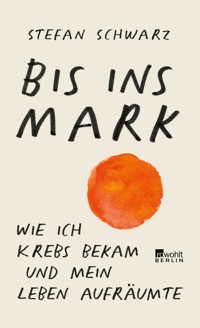

Stefan Schwarz

Bis ins Mark

Wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte

Über dieses Buch

Mit Mitte fünfzig bekommt Stefan Schwarz Krebs. Besser gesagt, der Krebs bekommt ihn. Denn Schwarz ist erfahren im Umgang mit existenziellen Verwerfungen: «Wenn das Schicksal zuschlägt, schlage ich zurück!» Wie eine «Marie Kondo der Seele» beginnt er, sein Leben aufzuräumen, und macht dabei überraschende Entdeckungen. Auch legt er die Hast ab, die wir alle in unserem Alltag kennen, den ständigen Druck, mit irgendetwas fertigwerden zu müssen. Und besinnt sich auf die Langsamkeit, den Moment.

Von all dem erzählt Stefan Schwarz mit großer Klarheit – und mit seinem einzigartigen Humor, in dem eine ganze Lebensphilosophie steckt. Ruhig, tief und mit wohltuender Selbstironie blickt er auf sein Dasein; innerlich frei und doch um Zukunft kämpfend, schreibt er über das mögliche Ende und das damit verbundene Aufwachen: «Das ist doch der ganze Sinn von Krebs. Dass man aufhört, sich und anderen was vorzumachen, dass man innehält, dass man aufwacht und sich die Augen reibt.» Und er schreibt über das, was stattgefunden hat und stattfindet: das Leben in seiner Fülle, das Stefan Schwarz wie unter einem Brennglas erfasst. Ein außergewöhnliches Buch – aufrüttelnd, bewegend, befreiend.

Vita

Stefan Schwarz, geboren 1965 in Potsdam, ist Journalist und Schriftsteller. Er schreibt Theaterstücke und für das Fernsehen, u. a. das Drehbuch zur ARD-Serie «Sedwitz», vor allem aber Kolumnenbände wie «Ich kann nicht, wenn die Katze zuschaut» (2008) und Romane wie «Das wird ein bisschen wehtun» (2012) oder «Oberkante Unterlippe» (2016). Die Verfilmung seines Romandebüts «Hüftkreisen mit Nancy» wurde 2019 mit großem Erfolg im ZDF ausgestrahlt. Seine Lesungen genießen Kultstatus. Stefan Schwarz lebt mit seiner Familie in Leipzig.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2022

Copyright © 2022 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung FAVORITBUERO, München

Coverabbildung InnaFelker/Shutterstock

ISBN 978-3-644-01072-7

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Unheil

«So!», sagt der Oberarzt.

Wenn einer einfach nur «So!» sagt im Deutschen, dann bedeutet das was. Mit «So!» hört etwas auf. Mit «So!» fängt etwas an. «So!» heißt in meinem Fall: Sie haben eine Diagnose. Seit einem Jahr rätseln die Ärzte, was ich habe. Ich weiß, dass sie nicht noch ein weiteres Jahr rätseln können. Dann bin ich nämlich weg. Erfroren oder verdampft. Verdünnisiert. Ich habe zehn Kilo abgenommen. Nicht unbedingt an Fett. Eher Muskeln.

Am Wochenende bin ich auf den Aussichtsturm gestiegen, keuchend und zitternd. Oben war ich am Ende meiner Kräfte. Ohne Aussicht auf Erholung. Nach einer Viertelstunde, immer noch mit rasendem Herzschlag, wagte ich den Abstieg. Aber es ging eigentlich nicht. Meine Oberschenkelmuskulatur versagte. Beinahe wäre ich die Treppe hinuntergestürzt. Halb seitwärts-, halb rückwärtsgehend, während ich mich ans Geländer krallte, schaffte ich es nach unten. Gern hätte ich meine Frau angerufen, aber meine Frau weilte mit der Tochter und einer Freundin im Kurzurlaub.

«Ich fahre nicht, wenn du mich brauchst», hat sie gesagt. Was sollte ich darauf antworten? Dass sie bitte, bitte bleiben soll, dass sie mich stützen und halten soll? Wenn sie fahren will, soll sie fahren. Ich hätte es gut gefunden, wenn sie nicht gefahren wäre, aber ich würde sie nie darum bitten.

Letzte Woche bin ich von der Infektiologie auf die Onkologie verlegt worden.

Schriftsteller freuen sich normalerweise, wenn sie verlegt werden.

In diesem Falle aber zerstob die letzte Möglichkeit, dass es mit einer Handvoll Tabletten wiedergutzumachen sei. «Ein exotischer Parasit. Tut uns leid, dass wir nicht gleich drauf gekommen sind. Nehmen Sie dieses Spezialmedikament, und nächste Woche sind Sie wieder ganz der Alte!»

Am nächsten, ersten Morgen auf der Onkologie warf der Oberarzt einen kurzen Blick auf meine nasse Nachtwäsche, die ich zum Trocknen auf die Heizung gelegt hatte, nickte still seinen eigenen Gedanken zu und meinte: «Na, schauen wir mal, was die Werte sagen.» Zum Wochenende bekam ich Freigang. Ich verließ das Krankenhaus mit den Worten einer Ärztin: «Die Werte sind uneinheitlich. Wir warten auf die Bilder.»

Schrödingers Katze. Am Montag wollten sie die Kiste mit der Katze öffnen. Ich hätte gerne etwas gehofft an diesem grauenhaften, einsamen Wochenende, aber jede Hoffnung kam mir zunehmend dämlich vor.

Was immer mir der Oberarzt jetzt nach seinem entschiedenen «So!» sagen will, ist nur ein Name für etwas, das ich schon ahne. Ich habe den Tod in mir.

«Sie haben Knochenmarkkrebs!»

So.

Ich dachte, es geht vorbei.

Das war ein Irrtum.

Ich gehe vorbei.

Er dreht den Wagen mit dem Laptop um und zeigt mir ein paar Bilder aus dem PET-Scan von letzter Woche. Da leuchtet mein Knochenmark wie eine Neonröhre. Neben dem Oberarzt stehen die Unterärzte und die angehenden Ärzte. Ich bin mir sicher, es ist immer ein besonderer Moment, wenn ein Patient auf der Krebsstation seine Diagnose bekommt. Sie gucken gefasst. Sie gucken bestimmt. Sie gucken voller Mitgefühl.

«Schön!», sage ich, weil alle so gucken. «Damit kann ich leben.»

Eine Diagnose ist immer besser als keine Diagnose.

«Knochenmarkkrebs», erläutert der Oberarzt, «ist nach dem Stand der heutigen Medizin nicht heilbar. Aber es gibt natürlich Therapien …»

Ich korrigiere mich eilfertig.

«Schon klar. Ich meinte, ich kann damit leben, dass ich … sterben werde.»

Der Patient nimmt es mit Fassung. Das tun sie ja fast alle am Anfang.

«Eine Frage habe ich dennoch: Ist das ansteckend?»

Der mitfühlende Blick geht ins leicht Verwunderte über.

«Wie kommen Sie darauf?»

«Meine Schwester hat Knochenmarkkrebs. Und ich jetzt auch.»

«Ja, das ist seltsam. Nein, ansteckend ist er nicht. Und er gehört auch nicht zu den Krebsarten mit einer genetischen Komponente. Eher sind bestimmte Berufe damit assoziiert. Tankwarte, Friseure.»

Ein unglaublicher Zufall? Eine statistische Anomalie? Das Rätsel hält ihn nicht übermäßig auf.

«Aber dann wissen Sie ja vielleicht schon ein bisschen was über diesen Krebs», sagt der Oberarzt, «wir machen noch eine Knochenmarkspunktion, um die Diagnose abzusichern und den Typus zu bestimmen.»

Ah, es gibt nicht nur Knochenmarkkrebs, es gibt auch noch Typen. Nette Typen und böse Typen. Ich bin ein Jahr lang verfallen, langsam, aber unaufhaltsam. Ist das der nette Typ?

«Gleichzeitig fangen wir mit einer dreistufigen Kombinationstherapie an, mit der wir dem Progress erst mal Einhalt gebieten wollen.»

Erst mal. Wollen.

Willkommen in der Welt der Versuche. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ein Arzt sein Tun so bezeichnet. Was immer ich hatte, kariöse Zähne, Nierensteine, Hämorrhoiden. Nie hat ein Arzt davon gesprochen, dass er es nur versuchen würde …

«Das wird ungefähr ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Sie sollten Arbeitgeber und Angehörige dementsprechend verständigen.»

Dann gehen sie wieder. Andere wollen auch ihre Diagnose kriegen. Der Laptopwagen rumpelt voran. Ich bin froh, dass sie so schnell wieder gehen. Ich muss jetzt mal eine Weile ins Leere starren.

Knochenmarkkrebs.

Unheilbar.

Ich saß vor zwanzig Jahren in einem Seminar, das der Sender, für den ich damals arbeitete, für seine freien Autoren organisiert hatte. Es ging ums Geschichtenerzählen im Fernsehjournalismus. Zur Einstimmung sollten wir sagen, mit welchem einzelnen Wort wir unser eigenes Leben beschreiben würden. Nicht ganz überraschend wurden Begriffe wie Neugier und Selbstbestimmung und natürlich Freiheit in die Runde geworfen.

Ich sagte: «Vergeblichkeit.»

Der Seminarleiter sprach ein lang gezogenes «Okay!» und machte dann weiter im Programm, ohne weiter auf mich einzugehen. Was sollte er auch sagen? Vergeblichkeit ist keine Basis für erfolgreichen Lokaljournalismus. Wenn jemand abends die Landesschau einschaltet, dann will er nicht hören, dass alles sinnlos ist. Dafür bezahlt man keine Rundfunkgebühren.

Aber ich meinte es durchaus ernst. Ich hatte immer das Gefühl, dass just in dem Moment, wo ich etwas wirklich wollte, mir genau diese Sache verwehrt wurde. Wenn das keine ergreifende Geschichte ist, dann weiß ich auch nicht. Da kommt fade Neugier überhaupt nicht ran. Dagegen wirkt Selbstbestimmung wie ein Witz.

Ich wollte alles Mögliche. Hat nie richtig geklappt. Alles wurde nur so lala. Am Ende wollte ich nur noch alt werden. Uralt. Um Abstand zu haben. Um lachen zu können über all die Vergeblichkeit. Über die Komödie des menschlichen Strebens.

Aber Pustekuchen.

War ja klar.

Fick dich, Leben. Dann eben nicht.

Es ist alles so sinnlos. Es war schon vorher sinnlos, aber jetzt ist es doppelt sinnlos. Ich weiß, ich sollte jetzt traurig sein, aber ich habe mir schon mein ganzes Leben lang selber leidgetan. Ich bin einfach nur fertig. Fertig mit allem.

Es ist alles umsonst gewesen.

«Was meinst du?», fragte Vater, als ich mit ihm an jenem Tag, da die Deutschen wieder eins wurden, von Erfurt nach Berlin fuhr. Wenn man General eines Geheimdienstes war, sollte man besser erst mal nicht zu Hause sein, wenn das eigene Land dem gegnerischen Operationsgebiet beitritt. «War mein Leben umsonst?»

Er fragte ganz nüchtern. So wie man einen Kollegen um eine Einschätzung zu einem Sachverhalt bittet. Ich runzelte die Stirn. Ich war immerhin sein Sohn, und eine etwaige Sinnlosigkeit seines Lebens würde mich ja irgendwie einschließen.

«Wenn dir dein Leben Freude gemacht hat, als es geschah», antwortete ich nach einigem Zögern, «wird es schon nicht umsonst gewesen sein.»

Ich hoffte, dass ihn das aufmuntern würde, aber ich wusste auch, dass ihm reine Lebensfreude zu wenig war. Ein bürgerliches Konzept, wenn man so will. Kommunisten lebten ja alle auf diesen Fluchtpunkt hin. Das Ziel der Geschichte. Das Reich der Vernunft. Sie hatten die Macht ergriffen wie ein Steuer und sie mit aller Härte festgehalten, das große Ziel im Blick. Dafür war das Leben gedacht. Die historische Mission. Jetzt hatten sie es vermasselt. Glaubten sie.

Was sie nicht wussten: Es hatte sie vermasselt. Eine Idee hatte sie ergriffen, benutzt und verbraucht.

«Glaubst du, dass es das war mit dem Sozialismus?», fragte Vater weiter.

«Keine Ahnung», sagte ich, «vielleicht kommt er wieder.»

Für mich hatte sich der Sozialismus erst mal erledigt. Aber das hieß ja nichts. Dass etwas nicht funktioniert hat, bedeutet ja nicht, dass die Leute es nicht immer wieder versuchen. Vor allem, wenn etwas sich so toll anfühlt wie der Sozialismus. Der große Plan, wie endlich alles überall und für immer gut wird.

Wir schwiegen eine Weile.

Vater und ich, wir hatten eine Geschichte miteinander. Im Winter 1987 hatten wir eine heftige Diskussion gehabt. Dabei einen Berg von Kippen in den Ascher aus Bleikristall geraucht und Unmengen an Bier getrunken. Ich hatte unlängst davor im «Giftkabinett» der Deutschen Nationalbücherei in Leipzig ein paar Zeilen in der «Theorie des kommunikativen Handelns» von Jürgen Habermas gelesen und war ganz erweckt von der Aussicht, sich gemütlich und herrschaftsfrei eine allgemeinverbindliche Vernunft herbeizupalavern, anstatt dauernd «Feinde» entdecken und unschädlich machen zu müssen. Leider eskalierte das Gespräch, weil mein Vater sich in seiner Berufsehre angegriffen sah. Er meinte, ich solle lieber Lenin als diesen westdeutschen Philosophaster lesen, worauf ich ihm sagte, dass ich Lenin für einen durchaus beschränkten Geist hielte, der nur schimpfen und dozieren könne und jeden bekämpfe, der nicht seiner Meinung sei, die er wahnsinnigerweise für die allein selig machende Wahrheit hielt. Er sei der geistige Ziehvater von Stalin, dem Mörder von Millionen. Daraufhin erboste sich mein sonst überaus gemütvoller Vater ernsthaft und rief, offenbar sei ich noch nicht «gefestigt» genug, um in einem «Giftkabinett» die Literatur des Klassenfeindes zu studieren, was wiederum mich mächtig auf die Palme brachte, denn ich wollte ja nichts anderes als weg von den Blutsümpfen des zwanzigsten Jahrhunderts und hinein in eine lichte Zukunft, wo der Sozialismus einladend, logisch und sexy und also kaffeehaustauglich war. Ich war schließlich selbst auf dem Weg, eine Ausbildung in der Auslandsaufklärung ebenjenes Geheimdienstes aufzunehmen und also eine Art Handelsvertreter des Sozialismus zu werden, und mir war wichtig, dass das «Produkt» keine Mogelpackung war, sondern für sich stand und überzeugte. Wir schrien uns also an, was in unserer Familie ganz unüblich war. Wir schrien uns an, wie sich nur Leute anschreien, die beide im Unrecht sind.

In der Nacht hatte Vater einen Schlaganfall.

Wir sprachen dann nie wieder über Philosophie und den Sozialismus im Allgemeinen. Die ganze Perestroika lang. Mein Vater hatte die längste Zeit seines Lebens zwei Schachteln Zigaretten am Tag geraucht und war ein maßloser Trinker, er wurde also nicht aus heiterem Himmel vom Schlag getroffen. Aber dennoch betrachtete ich seinen Schlaganfall mit einer Mischung aus Groll und Schuld. Ich hatte ihm die Ehre einer anderen Meinung erwiesen, und was machte er? Er löste prompt Mutters altes Orakel ein. «Wenn das dein Vater wüsste, es würde ihn umbringen!», pflegte sie zu sagen, wenn ich als Kind irgendwas angestellt hatte. Sie erzog gern «über Bande», wie Billardspieler sagen würden. Sie selber, hieß das, würde ja vielleicht noch mit meinem Ungehorsam klarkommen. Aber Vater? Wenn ich schon kein Erbarmen mit ihr hätte, dann doch wenigstens mit ihm.

Einmal nicht erbarmt, zack, gleich Schlaganfall.

Deswegen Schweigen.

Wir rollten also schweigend über die Autobahn an jenem historischen Tag, und ich war froh, dass die Zukunft plötzlich nicht mehr dem Sozialismus gehörte, sondern wieder offen war. Ich musste mich nicht gegen meinen Vater entscheiden. Ich musste meinen Vater nicht betrüben. Ihm etwas antun. Das hatte die Geschichte für mich erledigt. Danke, Geschichte!

Ich wusste damals noch nicht, dass meine Zukunft keineswegs so offen sein würde, wie ich hoffte, und dass ich für den Traum vom Sozialismus, in den ich hineingeboren worden war, bezahlen würde. Ein Vierteljahrhundert lang. Dass ich das seltsame Privileg bekommen würde, mich immer wieder erklären zu müssen, weil ich per Listenplatz immer noch eine Vergangenheit hatte, wo andere plötzlich keine mehr hatten. Ein Vierteljahrhundert mit angezogener Handbremse den Berg hinauf.

Vor Jahren saß ich auf einem Empfang während der Buchmesse mit Cornelius Weiss zusammen, dem ersten Rektor der Uni Leipzig nach der Wende. Ich lobte seinen jugendlichen Esprit und wie gut er sich gehalten habe. Dergleichen geht gemeinhin als joviale Freundlichkeit durch, aber er antwortete ernst, dass das absolut kein Zufall sei. Er müsse die Zeit rausholen, die ihm gestohlen worden wäre. Er meinte die Zeit nach dem Krieg, die er in einem Lager zubrachte, zusammen mit seinem Vater, der den Russen als Beute-Wissenschaftler ein Atomkraftwerk bauen musste. Weiss war dreizehn Jahre, als er dort hinkam. Und er blieb zehn Jahre. Seine ganze Jugend verbrachte er in einem Lager im Oblast Kaluga. Unwiederbringliche Zeit. Er wusste es. Er wusste es jeden Tag.

Nichts dergleichen ist mir passiert. Nicht mal ansatzweise. Trotzdem konnte ich es ihm nachfühlen. Mit jeder «Fehlentscheidung», beruflich oder privat, mit jedem Umweg, den ich nehmen musste und der meine Lebenszeit fraß, wuchs in mir der wilde Ehrgeiz, das Unentschieden meines Daseins in einer Verlängerung zu meinen Gunsten zu entscheiden.

Das lange Leben.

Cornelius Weiss wurde siebenundachtzig. Er hat es dann doch am Ende rausgeholt, nehme ich an.

Das ist, was mich jetzt anficht: Es wird diese Verlängerung nicht geben. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr da sein, wenn das Rätsel meines Lebens aufgelöst wird, wenn sich das Aushalten, wenn sich die Mühen gelohnt haben.

Life is a strange thing

Just when you’ve learned how to use it

It’s gone

– singen Shakespear’s Sister.

Eine Stunde später klopft es. Eine Psychologin stellt sich vor. Sie betreue hier Patienten, die gerade ihre Diagnose bekommen hätten, und ob ich mit ihr reden wolle.

Ich sage, klar. Nur herein.

«Na dann», plaudere ich sie an, «das muss doch schlimm sein. Jeden Tag diese existenziellen Einbrüche. Diese verschütteten Zukünfte. Was macht das mit Ihnen? Sprechen Sie einfach. Ich höre Ihnen zu.»

Die Psychologin sagt, sie hätte eigentlich gedacht, dass ich spreche und sie zuhört.

«Ach so, das!», sage ich. «Na gut.»

«Also! Wie geht es Ihnen?»

«Mir geht es gut», sage ich.

Als mein Vater seinen ersten Schlaganfall hatte, ging es ihm auch gut. Es gibt Krankheiten, die als Erstes das Gefühl für die Gefahr, in der man schwebt, ausschalten. «Du kannst deine Hand nicht mehr bewegen», sagte ich zu meinem Vater am Morgen, als er vergeblich nach dem Frühstücksei langte und es nicht zu fassen bekam. Er aber zuckte mit den Schultern. «Dann nehme ich eben die andere.«

«Wir können reden», erkläre ich der Psychologin, «ich rede gerne. Aber Hilfe brauche ich eigentlich nicht.»

Na ja, erzähl das mal einer Psychologin. Alle brauchen Hilfe. Vom Standpunkt der Psychologie aus ist selbst der Psychologe nur jemand, der vielleicht etwas weniger Hilfe braucht als die anderen.

Also lege ich dar.

«Ich bin Mitte fünfzig. Meine Kinder sind erwachsen. Meine Frau hat Arbeit. Meine Eltern sind tot. Niemand ist mehr auf mich angewiesen. Wenn es irgendeine ‹gute› Zeit gibt, Krebs zu kriegen, dann ist es jetzt.»

«Sie sehen das so abgeklärt?», fragt sie.

«Nein», sage ich böse, «ich sehe das überhaupt nicht abgeklärt. Das ist nur das einzig Positive, was ich derzeit sehen kann. Ansonsten: Ich bin genervt. Zu Tode genervt.»

«Sie sind wütend», meint die Psychologin.

Ich bin aber nicht wütend. Ich bin nicht in irgendeiner verdammten Kübler-Ross-Phase. Ob Elisabeth Kübler-Ross, als sie starb, ihre eigenen Phasen runterzählte? Wem nützt dieser Phasen-Kram überhaupt? Außer dass einem noch der eigene, höchstpersönliche Tod ins banal Allgemeine gezerrt wird?

«Ich bin genervt. Einfach nur genervt.»

«Sie sind verletzt», versucht es die Psychologin noch mal.

Offenbar ist Genervtsein kein erlaubtes Gefühl bei einer Krebsdiagnose.

«Wissen Sie, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe die überwiegende Zeit meines Lebens, mit Ausnahme von exakt zwei Jahren, Angst vor dem Tod gehabt.»

«Was waren das für zwei Jahre?»

«Armee. Wenn andere vor einem Angst haben müssen, hat man selber eher weniger.»

«Dann sind Sie doch ein Kämpfer», muntert mich die Psychologin auf.

«Was ich sagen will, ist, der Tod ist mir egal. Wird schon klappen mit dem Sterben. Hat ja bis jetzt jeder geschafft.»

«Das klingt sehr trotzig.»

«Ach, Scheiße!», jammere ich los. «Ich wollte einfach nur sehr alt werden, lebenssatt und lebensmüde. Nach all den Knüppeln zwischen meinen Beinen. Ich wollte gerne sterben wie meine Großmutter, am Verlust eines Partners zerbrochen, nach einem langen Leben, wie zu Tode erschrocken über dessen Länge wie beim berühmten Ritt über den Bodensee. Das wäre schön. Wenigstens aber wollte ich sterben, wenn mich nichts mehr interessiert, wenn mir nichts mehr schmeckt und mich kein Lächeln mehr wärmt. So wie mein Vater, dessen Asche noch warm ist in der Urne.»

«Das verstehe ich gut», sagt die Psychologin. Alles andere wäre ja auch ein Eklat. Sie wird schließlich dafür bezahlt.

«Sie können ruhig weinen, wenn Sie mögen.»

«Ich weiß, dass ich weinen kann!», fahre ich sie an. «Aber mir ist nicht nach Weinen. Ich bin genervt! Sie müssen sich meine Person vorstellen wie einen Matrosen auf einem Schiff, das im Krieg von einem Treffer versenkt wird. Der Matrose wird ins Wasser geschleudert, überlebt verletzt, kann sich aber an einem schwimmenden Balken festhalten. Er treibt ewig dahin. Gerade, als er völlig geschwächt und schon halb verdurstet den Balken loslassen will, um unterzugehen, sieht er hinter dem Wellenkamm Land. Er hat fast keine Kraft mehr, aber sein Lebenswille erwacht erneut, und er geht das Wagnis ein. Er strampelt los. Er ist nicht sicher, ob er es schafft, aber eine bange Hoffnung lässt sein Herz stärker schlagen. Dann endlich, nach stundenlangem Paddeln, hört er das Rauschen der Brandung. Er weiß, er kann es schaffen. Glück und Mut werden ihm ein neues Leben schenken. Er rudert und strampelt wie ein Verrückter. Dann kommt der Weiße Hai.»

«So sehen Sie Ihre Geschichte? Glauben Sie an Gott?»

«Nein», sage ich, «ich beneide Leute, die das können. Leute, die so geborgen sind in ihrem Glauben. Gibt ja nicht mehr viele. Die meisten Christen heute sind ja bloß Sozialdemokraten mit einem bisschen mehr Getue. Aber echte Gläubige, die ihr Martyrium begrüßen wie Sankt Bonifatius die Lanze der Friesen in seinem Leib, die gibt es kaum noch. Das bewundere ich. Aber ich bewundere es von außen. Da, wo ich herkomme, gilt Religion als eine Art Hirnschaden.»

Mein kommunistischer Großvater zahlte jede Woche den Feuergroschen, damit er im sudetendeutschen Katholikenland verbrannt werden konnte nach dem Tod. Das musste man ansparen. Kraftvoller Atheismus. Regelmäßig holte er den Feuergroschen aus der Hosentasche, wenn der Kassierer kam. Seht mich an, ich brauche eueren Kindertrost nicht! Verbrennt mich gleich nach dem letzten Schnaufer! Er wurde immerhin siebzig.

«Wenn ich an Gott glaubte, würde ich sagen: Der liebe Gott kann sich mal einen anderen Dummen aussuchen. Es nervt! Was habe ich denn verbrochen, dass ich jedes Mal, wenn ich etwas will, so hart ausgestoppt werde? Ich habe langsam echt keine Lust mehr.»

Jetzt wird die Psychologin hellhörig. Klingt da Suizidales an? Da endet alles Plaudern. Immerhin einweisungspflichtig.

«Ja, nun schauen Sie nicht so», sage ich immer noch ziemlich genervt, «ich hau nicht gleich in den Sack.»

Die Psychologin legt die Hände zusammen.

«Sehen Sie es doch mal so. Wenn Sie schon die eine oder andere Krise in Ihrem Leben bewältigen mussten, dann haben Sie doch auch eine gewisse Krisenkompetenz.»

«Davon können Sie ausgehen», sage ich sehr höhnisch, «dass ich eine gewisse Krisenkompetenz habe! Ich würde sogar sagen, dass sich der Krebs diesmal den Falschen ausgesucht hat.»

«Na also», meint Psychologin, «das klingt doch schon viel besser!»

«Es nervt trotzdem.»

«Holen Sie sich den Weißen Hai!», will sie mich motivieren. «Hauen Sie ihm auf die Nase! Ich habe mal gelesen, dass Haie das überhaupt nicht leiden können.»

«Jajaja», sage ich müde. «Ich erledige auch noch den Weißen Hai.»

Sie steht auf. Befriedigt.

«Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit der Therapie von Herzen alles Gute!»

Als sie an der Tür ist, rufe ich: «Wissen Sie, was passieren wird, wenn ich den Weißen Hai vertrieben habe und an Land geschwommen bin?»

Kurz bleibt sie stehen.

«Nein? Weiß ich nicht!»

«Dann kommen Kannibalen!»

Sie lacht.

«Und danach ein Vulkanausbruch!»

Sie geht lachend hinaus.

«Gefolgt von einem Meteoriteneinschlag!», rufe ich. «Es wird nie aufhören!»

Zeugen

«Ich komme wegen der Samenspende», sagt der junge Arzt und legt das Klemmbrett, das hier jeder mit sich herumträgt, neben sich auf den Tisch.

«Das mache ich allein», sage ich sehr bestimmt. Ich weiß ja nicht, was hier im Krankenhaus so Brauch ist, aber das können sie mal gleich vergessen. Blutabnehmen, Rachenabstrich, das kann gerne jemand anderes erledigen, aber Samenspende mach ich selbst. Ich blicke auf vierzig Jahre Erfahrung zurück. Jedenfalls lass ich da keinen Arzt und auch keine Schwester ran. Nachher klappt irgendwas nicht oder es dauert zu lange, und sie rufen über die Flure nach der Stationsschwester, und dann kommen noch andere hinzu, und jeder sagt: «So wird das nix. Lass mich mal!»

«Selbstverständlich», beeilt sich der junge Arzt zu versichern, führt dann aber aus: «Es wäre nur für den Fall, dass Sie noch einen Kinderwunsch haben. Die jetzt beginnende Chemotherapie und die darauf folgende Erhaltungstherapie wird nicht nur Ihre Fruchtbarkeit ganz allgemein beeinträchtigen, sondern würde im Fall des Falles auch zu Fehlbildungen beim Fötus führen. Deswegen sollten Sie, wenn Sie noch ein Kind wollen, jetzt eine Samenspende machen.»

«Sie sind ja lustig!», sage ich. «Das kann ich doch jetzt nicht wissen, ob ich noch ein Kind will. Anthony Quinn hat mit zweiundachtzig Jahren noch ein Kind gezeugt!»

Der junge Arzt lächelt. Er geht wohl nicht davon aus, dass ich so alt werde.

«Ich muss mich also jetzt entscheiden?»

Er nickt.

Schwierige Angelegenheit. Ich bin ja nicht irgendwer. Ich bin ein regional anerkannter Humorschriftsteller. Vielleicht kann mein Samen noch Gutes tun. Eingefroren im Literaturarchiv in Marbach könnte er in einer fernen Zeit bei der Züchtung literarischer Talente behilflich sein. Vielleicht fehlt es der Szene dereinst an Esprit. Die Verkäufe gehen zurück. Der Buchhandel muss reagieren. Aber keiner kann mehr witzig schreiben. Naturtalente fehlen, Funny Bones. Eben Schreiber, die damit geboren wurden, lustig zu sein. Allerdings sollte ich hier nichts dem Belieben überlassen. Ich überlege, ob ich vor der Samenspende eine Willenserklärung abgebe dergestalt, dass mein Sperma nicht auf die ebenfalls gefrosteten Eizellen einer Reihe mir unangenehmer Autorinnen übertragen werden darf. Nein, ich sage nicht, wer.

Ich fühle Druck. Es ist eine kleine Handhabung für mich, aber es könnte eine große Hilfe für die Menschheit sein. Wenn ich jetzt kein Sperma abgebe, ist es vorbei.

«Soll das heißen, mein Samen ist danach giftig? So eine Art Sondermüll?»

«Ich würde es so nicht ausdrücken, aber natürlich finden sich die toxischen Substanzen dann auch im Sperma.»

«Ich kann damit also nicht mehr so gedankenlos überall … rumsauen?»

«Ich weiß nicht, was Sie bis jetzt damit angestellt haben, aber ja. Sie müssen ein bisschen vorsichtig sein.»

Ich werde also eine Kreatur mit giftigen Ausscheidungen. Wie so ein Kugelfisch.

«Kann da jemand dran sterben?», frage ich denn auch.

«Also, nein», grübelt der junge Arzt, «das glaube ich nicht. Das müsste dann schon eine ungeheure Menge sein. Wieso?»

«Ach, war nur so eine Frage!»

«Nun, wie steht’s?»

Habe ich noch einen Kinderwunsch? Ich mache gerne Kinder. Ganz grundsätzlich. Etwas nur aus Liebe und zwei Keimzellen zu erschaffen, das sechzehn Jahre später aus der Küche rennt und «Ich hasse dich!» schreit, ist ein kleines Wunder. Und ein großes Wunder ist es, wenn dasselbe Wesen dir mit achtzehn Jahren eine koreanische Rettich-Rinderstreifen-Suppe macht, weil es gerade so koreanisch drauf ist und du sie unbedingt probieren musst.

Davon hätte ich gerne mehr. Mehr koreanische Rettich-Rinderstreifen-Suppe und mehr Kinder. Einfach aus Neugier, was noch so alles aus Liebe und zwei Keimzellen hervorgehen kann. Ich habe zwei blonde Kinder. Warum nicht mal ein braunhaariges? Oder eins mit Sommersprossen? Ich stamme von Bauern ab. Ein gewisses züchterisches Interesse schwingt auch mit.

Als ich in der Oberstufe mit der in vielen Formen vollendeten H. ein Liebespaar war, wollte ich mindestens vier Kinder. Meine Freundin schien mir für dieses Vorhaben vortrefflich eingerichtet. Wir rappelten miteinander rum und knutschten, bis wir ganz aufgelöst waren. In den Knutschpausen tranken wir mit Strohhalmen Schokomilch aus Dreieckstüten und diskutierten, wie unsere vier Kinder heißen sollten. Wir diskutierten nicht: Wohnraumfragen. Wer nur halbtags arbeiten sollte. Verhalten bei Dreimonatskoliken, Dreitagefieber und grassierendem Brechdurchfall. Wer die vier Kinder zu vier verschiedenen Sporthallen oder Musikschulen bringt und wer zu welcher Elternversammlung und zu welchem Klassenlehrergespräch muss und mit welchen Behältern man einkaufen geht, wenn im schlimmsten Fall vier Knaben in der Adoleszenz jeden verdammten Tag zehn Liter Schokomilch in Dreieckstüten, zwei Mischbrote und einen Strauß ganzer Schlackwürste wegspachteln.

Oder, wie meine Mutter einst milde lächelnd zu mir sagte: «Wenn man zwei Kinder hat, denkt man: Ach, ein drittes wird da auch noch groß. Und das ist der Fehler.»

Sie ahnen es: Ich bin das dritte Kind.

Leider hielt die so auf Kinderreichtum angelegte Verbindung mit H. trotz schon vorhandener Namen nur vier Wochen, weil ich schon mehr wollte als knutschen und sie nicht. H. rief mich eines Tages nach dreißig Jahren an, um mir zu sagen, dass ihr Mann ein Ehebrecher und Trunkenbold sei, dass sie aber jetzt sechzig Kilo abgenommen habe – was mein Vorstellungsvermögen überforderte, da sie, als ich sie das letzte Mal gesehen hatte, insgesamt in etwa so viel wog. Sie hatte nur zwei Kinder bekommen, welche aber schon groß waren. Sie rief mich auch an, um mir zu sagen, dass sie damals von ihrem Stiefvater angefasst worden war und dass ihre Mutter ihr nicht geglaubt habe, dass ich aber ein netter Junge gewesen sei. Deswegen nur Knutschen. Ich hätte ihr gern wieder was Nettes gesagt, aber ich spürte diese monströse Einsamkeit, die da am anderen Ende der Leitung sein musste. Eine Einsamkeit, in der jedes noch so gut gemeinte, aufmunternde Wort nur wie eine anmaßende Eselei wirkt. Sie sprach eine Stunde mit mir und legte dann auf, um nie wieder anzurufen. Ich wusste nicht mal, woher sie meine Nummer hatte.

Ich saß noch eine Weile rum, ziemlich angekratzt vom Ausmaß dessen, was ich in ihrem Zögern nicht schmeckte, als wir uns küssten.

Ich habe auch nur zwei Kinder, aber die haben immerhin verschiedene Mütter. Das ist noch nicht ganz das, was Dschingis Khan zuwege brachte, von dem heute etwa sechzehn Millionen Menschen abstammen. Ich hätte wohl noch gern ein drittes Kind, aber ich habe es verpasst, nicht mit genügend Nachdruck darauf bestanden, und vielleicht scheute ich auch die Mühe. Aber ich weiß ungefähr, was für wunderbare, sonderbare, leidenschaftliche, jähzornige Kinder ich mache. Wenn Sie eines treffen, werden Sie es nicht so schnell vergessen. Eigentlich sind die beiden so eindrucksvoll wie vier.

Ich habe einen Freund, bei dem das Vorhaben eines weiteren Kindes in Zwillingen endete. Als ich ihn das letzte Mal sprach, sagte er: «Ich will nicht mehr viel vom Leben. Ich will eigentlich nur noch mal eine Viertelstunde durchschlafen.»

Ich weiß also eigentlich recht gut, dass ich tatsächlich kein Kind mehr will. Kein drittes und kein viertes. Und trotzdem ist es seltsam traurig, diese theoretische, fast schon utopische Möglichkeit genommen zu bekommen, dass noch einmal jemand mit seinem Schnuffeltier aus dem Kinderzimmer geschlurft kommt und unter meine Decke kriecht, eine Minute herumrappelt und dann versinkt in den Tiefen der Geborgenheit, wie es sie nur im Elternbett gibt.

Die lebenslange männliche Fruchtbarkeit – der kleine Trostpreis unseres Geschlechtes. Ich muss ihn abgeben.

«Nein», sage ich fest, während eine erhebliche Trauer in mir durchsackt, «ich habe zwei Kinder. Das muss reichen.»

Der junge Arzt, der gewiss noch keine Kinder hat, nickt.

«Dann sage ich der Schwester Bescheid, und wir beginnen mit der Chemo.»

Schon kommen sie herein mit dem Tropf am Galgen.

Eine auf dem Kopf stehende Flasche mit einer unschuldigen, hellen Flüssigkeit. «Was ist das?», frage ich die junge Ärztin, während mir die Schwester eine Flexüle in die Unterarmvene schiebt.

«Das Zytostatikum. Bendamustin.»

Die Schwester popelt mir den Schlauch in die Flexüle, und die Ärztin dreht den Tropf auf. Zäh fällt ein Tropfen nach dem anderen in die Tropfkammer. Sie justiert nach. Jetzt fällt der Tropfen zu schnell. Sie dreht die Rollklemme wieder etwas zu. Jetzt fällt der Tropfen fast gar nicht mehr. Die Schwester verleiert hinter ihr kurz die Augen, dann hilft sie nach. Der Tropfen macht jetzt gemächlich gluck … gluck … gluck, und das soll wohl so sein, denn beide sind’s zufrieden.

Zytostatikum. Bendamustin.

I feel a little bit LOST.

I don’t want to start any blasphemous rumours

But I think that God’s got a sick sense of humour

– singen Depeche Mode.

LOST ist der Name dieser Giftstoffklasse.

Was da in mich hineinläuft, kaum eine Stunde nachdem ich die Diagnose bekommen habe, ist der letzte Nachkomme eines Giftes, unter dem sich die Soldaten des Ersten Weltkrieges schreiend im Schlamm der Schützengräben wälzten. Senfgas.

Willy Lommel und Willy Steinkopf haben es erfunden, und aus den ersten Buchstaben ihrer Nachnamen setzten sie seinen Namen zusammen. Es zerstört das menschliche Gewebe und stoppt die Zellteilung. Das in gelben Schwaden in die Stellungen kriechende Gas sollte das blutige Patt der an Feuerkraft gleichwertigen Gegner überwinden. Es war der Anfang dessen, was später ABC-Waffen hieß, nachdem die Atombombe und die Bakteriologische Kriegführung dazu gekommen waren. Massenvernichtungswaffen für Kriege ohne Helden. Wenn man bedenkt, dass der Erste Weltkrieg ein Krieg war, in dem schon am Anfang keiner mehr wusste, worum es eigentlich ging, und am Ende erst recht nicht, dann lässt einen die perverse Steigerung der Erfindungskraft während dieses sinnlosesten aller Kriege ratlos zurück.

Wie auch immer: Das Senfgas hat den Ersten Weltkrieg nicht gewonnen.

Es hat den Zweiten begonnen.

Denn der Legende nach wurde ein junger Gefreiter mit einem ungepflegten sogenannten Polenschnurrbart Opfer eines Senfgasangriffs und kam nach Pasewalk ins Lazarett, wo er blind herumtappte und in einer Vision beschloss, Politiker zu werden und Deutschland zu rächen. Darauf geschah ein Wunder. Seine Augen wurden wieder sehend. Er stellte sich vor den Spiegel und rasierte sich den Polenschnurrbart ab. Bis auf einen Bürzel unter der Nase. Das ist natürlich eine Legende.

Das Lazarett in Pasewalk war eine Psychiatrie. Der Mann war ein bisschen plemplem, und in jeder anderen Welt als dieser durch Krieg und Revolte zerrissenen und verstörten, wäre er als Narr und nicht als Bezauberer der Massen erschienen.

«Er hatte ganz wundersame wasserblaue Augen, die man nie mehr vergaß», sagte die Tochter eines Generals im Stab des deutschen Heeres, die ich in einem Café in Basel gefragt hatte, ob an ihrem Tisch noch Platz sei. Sie hatte Adolf Hitler als Kind noch selbst gesehen. Der Chef ihres Vaters hatte es erlaubt, die Tochter einmal mitzubringen. Der Chef ihres Vaters war Generalstabschef Hans – Überraschung – Krebs.

In dem Jahr, in dem meine Schwester geboren wurde, kochten zwei DDR-Chemiker aus dem IMET-Institut in Jena einen Zellteilungsstopper für hämatologischen Krebs. Das ist Bendamustin, der bleiche Enkel des gelben Würgers aus dem Weltkrieg.

Nur für den Fall, dass meine Schwester mal Knochenmarkkrebs kriegen sollte. Oder auch ich. Einer der Forscher hieß übrigens Dietrich – Sie kommen nicht drauf – Krebs.

But I think that God’s got a sick sense of humour

And when I die I expect to find Him laughing.

Es tröpfelt in mich hinein, und vielleicht werde ich von diesem Senfgas-Derivat auch eine Vision bekommen. Oder vom nächsten. Es stehen ja noch zwei weitere Nachkommen der LOST-Klasse an. Cyclophosphamid und Melphalan.

Ich nehme mir fest vor, nicht die Weltherrschaft anzustreben.

«Was glaubst du, wo das herkommt?», meint O., als er vor mir sitzt. Als überhaupt Erster, der mich in meinem Einzelzimmer besucht, kaum dass ich ihm die Diagnose per Mail mitgeteilt habe. Aber ich bin froh, dass mein erster Besucher jemand ist, der keine großen Emotionen von mir erwartet.

«Zu viel onaniert!», sage ich. «Deswegen haben sie mir hier gleich die Hand angebunden.»

Ich hebe den Arm, in dem die Flexüle steckt, durch die das Zytostatikum in mich hineinläuft.

«Oma hat mich gewarnt, aber ich wollte nicht hören», erkläre ich weiter, «Onanie schwächt das Knochenmark.»

Männer machen Späße.O. verzieht das Gesicht in belustigter Skepsis.

«Da müsste ich schon hundertmal Knochenmarkkrebs haben. Du kannst unmöglich mehr gewichst haben als ich.»

«Wetten?», sage ich. O. schüttelt den Kopf.

«Mann, ich gehe manchmal aus Meetings raus und hole mir auf dem Klo einen runter, weil mich alles nur noch nervt. Dann kann ich dem Schwachsinn wenigstens wieder eine Weile zuhören. Wenn ich nicht wichsen würde, würde ich alle töten. Nope, Freund, Wichsen rettet Leben. Meins und andere. Deine Oma hatte keine Ahnung.»

«Oft verwirft die Wissenschaft alte Ratschläge, nur um später draufzukommen, dass sie doch nicht so falsch waren», sage ich.

«Vergiss es! Mein Urologe hat mir dringend dazu geraten, öfter mal Hand anzulegen. Es schützt gegen Prostatakrebs. Also, das kann es schon mal nicht gewesen sein.»

«Ich weiß es doch auch nicht», kehre ich grimmig in den Ernst zurück. «Aber ich hasse diese Zufallsnummer. Krebs – wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Etwas, was jeden treffen kann. Irgendein Ausrutscher bei der Zellteilung. Tausendmal geteilt, tausendmal ist nichts passiert. Wenn es hochkommt, spielen noch ein paar Kanzerogene wie Tabakrauch oder Radongase eine Rolle, aber sonst: Einfach Pech gehabt! Einfach ein Los gezogen in der Unglückslotterie! Aber dieses feine Spielchen funktioniert hier nicht. Meine Schwester hat auch Knochenmarkkrebs. Unwahrscheinlich, dass das Zufall ist.»

«Na, siehst du! Wahrscheinlich ist es was Genetisches!»

«Es ist nicht genetisch. Die Ärzte haben es mir gesagt. Sie wissen es einfach nicht. Die Entstehung des Weltalls ist besser erforscht als die Entstehung von Krebs. Und ich hasse das!»

«Nun mach dich mal nicht fertig deswegen! Fest steht, du hast nicht geraucht, du hast nicht gesoffen, du hast dich nicht tausend Stunden in die Sonne gelegt. Du bist nicht schuld!»

«Ich möchte aber schuld sein. Wenn ich schuld bin, kann ich etwas ändern.»

«Okay, wenn es dir hilft …», meint O. Er zuckt mit den Schultern.

Wenn es purer Zufall ist, denke ich, dann bin ich geliefert. Nein, nein, hier haben wir einen Krebs des Immunsystems, und ich habe mein Immunsystem geschrottet über die Jahre. Niemand weiß es, aber ich. Ich weiß es einfach. Es war ein beschissenes Leben, und ich habe es nicht gerockt. Ich habe nur gemauert, und jetzt fallen die Mauern.

So.

Wir reden noch ein bisschen über dies und das. Ich muss mich ja aus vielen Dingen meines Lebens fürs Erste verabschieden. Therapien stehen an. Die Ärzte wollen Zeit gewinnen.

«Ich muss», sagt O. und erhebt sich.

Alle müssen. Ich muss nichts mehr.

Ich schreibe ein paar E-Mails. Ich melde mich ab aus dem Alltag.

Ich hatte ein paar Projekte. Nichts, was sich nicht aufschieben ließe. Nichts, was ich unbedingt noch machen müsste, bevor der Vorhang fällt.

Ich wollte ein Buch schreiben über das lustige Leben der Unterhaltungskünstler in der DDR in den achtziger Jahren. Sondereinstufung. Freie Honorare. Westautos. Pässe und Partys. Hatte mich schon mit Wolfgang Lippert getroffen, der als erster und letzter und darum wahrscheinlich einziger deutsch-deutscher Entertainer schon damals von Ost nach West und von West nach Ost durch die Mauer glitt, als wäre es Harry Potters Ziegelsteinwand auf dem Bahnsteig neundreiviertel.

«Ich komm dich besuchen», schreibt Lippi zurück. «Ich munter dich auf.»

«Ach, ich komm klar.»

«Dann komme ich mal so bald wie möglich.»

Dass ich vorgebe, klarzukommen, scheint ihm kein gutes Zeichen.

Ich bin ausgeschlossen aus dem Kreis der Gesunden, der nachlässig durch ihr Leben eilenden oder schlendernden Existenzen, die eine gefühlte Unendlichkeit vor sich herschieben.

So wie mein Sohn.