13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Wenn einem mal wieder alles über den Kopf wächst.

Garten könnte so schön sein. Doch statt die Ruhe im Grünen zu genießen, muss der kleine Gartenversager zusehen, wie Spanische Wegschnecken, Drüsiges Springkraut, Chinesische Stinkwanzen und Kanadische Goldrute seine Kleingartenparzelle erobern und ihm die Ernte streitig machen. Tapfer sagt er Monsterpflanzen und Mistviechern den Kampf an – doch die unliebsamen Besucher denken gar nicht daran, das Feld zu räumen.

Stefan Schwarz erzählt unterhaltsam von den tierischen und pflanzlichen blinden Passagieren des globalen Warenverkehrs, ihren Schrullen und bewundernswerten Kräften. Das ultimative Trostbuch für alle, deren Gärten auch schon überwuchert und kahl gefressen wurden.

Der kleine Gartenversager ist wieder da!

»Vom Glück und Scheitern im Grünen.« RBB RadioEins.

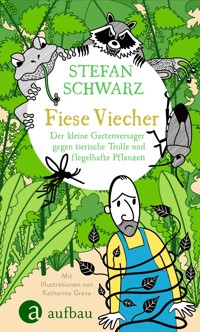

Mit bissig-charmanten Illustrationen von Katharina Greve.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 123

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Wenn einem mal wieder alles über den Kopf wächst

Garten könnte so schön sein. Doch statt die Ruhe im Grünen zu genießen, muss der kleine Gartenversager zusehen, wie Spanische Wegschnecken, Drüsiges Springkraut, Chinesische Stinkwanzen und Kanadische Goldrute seine Kleingartenparzelle erobern und ihm die Ernte streitig machen. Tapfer sagt er Monsterpflanzen und Mistviechern den Kampf an, doch die unliebsamen Besucher denken gar nicht daran, das Feld zu räumen.

Stefan Schwarz erzählt unterhaltsam von den tierischen und pflanzlichen blinden Passagieren des globalen Warenverkehrs, ihren Schrullen und bewundernswerten Kräften. Das ultimative Trostbuch für alle, deren Gärten auch schon überwuchert und kahl gefressen wurden.

Der kleine Gartenversager ist wieder da!

»Vom Glück und Scheitern im Grünen.«

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Stefan Schwarz

Fiese Viecher

Der kleine Gartenversager gegen tierische Trolle und flegelhafte Pflanzen

Mit Illustrationen von Katharina Greve

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Vorwort oder Wie ich ungewollt zum Buddhisten wurde

Der Waschbär

Das Drüsige Springkraut

Der Asiatische Marienkäfer

Die Spanische Wegschnecke

Die Kanadische Goldrute

Der Ochsenfrosch

Sogar der Sohn nimmt überhand

Die Stinkwanze

Der Sachalin-Staudenknöterich

Kreuzi

Das Nutria

Das Berufkraut

Der deutsche Regenwurm

Nachwort oder Die ganze Welt ist ein Garten und Heimat ist Prozess

Hinter den Hecken: Ein Blick auf die Verfasser

Impressum

Für Katja

Vorwort oder Wie ich ungewollt zum Buddhisten wurde

Ein Zen-Garten ist kein Zen-Garten. So viel ist mal klar.

Wenn ich im Fernsehen japanische Mönche sehe, wie sie mit ihren hölzernen Rechen bedächtig über den Sand fahren, um Kreisel und Kringel um irgendwelche Steine zu harken, muss ich lachen. Das ist kein Buddhismus. Das ist ein Witz.

Wenn Sie dagegen blaue Traubenhyazinthen im Kleingarten haben und diese überall und aus der kleinsten Ritze hervorschießen, und zwar sogar dort, wo Sie gestern alle ausgegraben zu haben meinen, und Sie trotzdem einfach weiter Hunderte und Aberhunderte kleine, sehr kleine, fast schon nicht mehr zu erkennende Traubenhyazinthenknöllchen mit einer infantilen Schippe ausbuddeln, obwohl Ihre Knie in der ungewohnten Hocke schmerzen und Ihre Hände rissig sind wie ein ausgetrockneter Schlammtümpel im Okavango-Delta, dann sind Sie Buddha! Der Buddel-Buddha!

Weil Sie, ungerührt von der Vergeblichkeit Ihres Tuns, weiterbuddeln, auch wenn sofort wieder neue Traubenhyazinthen aus den freigekratzten Ritzen hervorschießen, während Hunderte von Ihrem Schweiß angelockte Gnitzen sich in Ihre Unterarme verbeißen, um wahre Pestpusteln auf der Haut zu hinterlassen. Weil Sie »stabil«, wie die jungen Menschen heute sagen, das Bild vom Garten, das Ihnen vorschwebt, in die lebende Erde graben, obwohl sich plötzlich Dutzende Junikäfer, diese komplett irren, fliegenden Hartschalenkoffer, auf Sie stürzen, um sich in Ihren Haaren zu verfangen, oder noch besser in Ihr T-Shirt oder in Ihre Hose zu rutschen, um Sie zu einem wilden Veitstanz zu veranlassen, in dessen Folge Sie sich unter den verstörten Blicken Ihrer Gartennachbarn fast ganz entkleiden. Weil Sie einfach weitermachen, was immer die Natur auch an Belästigung durch fiese Viecher und flegelhafte Flashmob-Pflanzen gegen Sie aufbietet. Wohl wissend, dass das schöne Bild vom Garten schon in dem Moment vergeht, in dem Sie es das erste Mal genießen. Im Vergleich dazu sind die nur zum Fortblasen erschaffenen Sandmandalas der tibetischen Lamas eine wahrhaft dauerhafte Sache.

Und um den Buddel-Buddhismus im Zen-Kleingarten noch auf die Spitze zu treiben, wird die Natur immer lebendiger, je schöner das Klima wird. Alte Gartenfreunde berichten mir, wie sie zum Teil Tage und Wochen Freude an ihrem Garten hatten, wo heute alles in Stundenfrist neu bewuchert wird.

»Das Grünzeug war gemächlich früher«, sagte mir mal Opi Powileit, »heute wächst alles, als gäbe es kein Morgen!« Schuld daran ist nicht nur die Treibhausluft, sondern auch die Vermehrung besonders vermehrungsfreudiger Arten aus aller Herren Länder, die wir uns in diesem Buch einmal besonders ansehen wollen. Nehmen Sie die nun folgenden Miniaturen und Herzensergüsse als eine Art Gartenmeditation, in der Sie in heiterer und gelöster Stimmung die pflanzlichen und tierischen Dämonen und Widersacher der gärtnerischen Praxis anschauen, anstatt sich in sinnlose Wut und Verzweiflung zu stürzen, weil Ihnen schon wieder alles weggefressen und überwuchert wurde. Lesen Sie es zu bequemer Stunde als Trostbuch, wenn Ihnen da draußen mal wieder alles über den Kopf wächst.

Ihr kleiner Gartenversager

Stefan Schwarz

Der Waschbär

Als ich das erste Mal einen Waschbären sah, war ich acht Jahre alt, und der Waschbär befand sich auf dem Kopf von Daniel Boone in der gleichnamigen Fernsehserie. Es war natürlich kein lebendiger Waschbär, sondern ein Waschbär in Mützenform. Aber auch als Pelzmütze machte der Waschbär echt etwas her. Irgendwie kess, verwegen, aber auch gelassen. Ohne die Waschbärpelzmütze wäre Daniel Boone einfach nur ein simpler Wald- und Wiesen-Trapper gewesen. So aber strahlte der Geist dieses gewitzten Kleinbären wie ein pelziger Heiligenschein über dem Haupt von Daniel Boone und sagte jedem, dass er sich besser nicht mit ihm anlegen möge.

So eine Kappe wollte ich auch, denn wenn man acht Jahre alt ist, aber aussieht wie ein Sechsjähriger, dann kann eine Waschbärmütze den Unterschied zwischen »Los, den Krümel verkloppen wir!« und »Hey krasser Typ, willst du in unserer Bande mitspielen?« ausmachen. Meine Eltern aber schüttelten nur den Kopf. »Junge, wo sollen wir denn hier eine Waschbärmütze herbekommen? Der Waschbär lebt in Amerika!«

Sie wussten es nicht besser.

Als ich das zweite Mal, ein halbes Jahrhundert später, einen Waschbären sah, saß er in der Dämmerung in unserem Garten auf einem Ast im Kirschbaum, und zwar unweit der Stelle am Stamm, wo ich vor Jahr und Tag einen Nistkasten angebracht hatte. Er saß da, sah mich kommen, doch ohne dass ihn das großartig gestört hätte, langte dann zur Seite in den Nistkasten, wie jemand, der vorm Fernseher sitzend in die Chipstüte greift, und entnahm ihm kurzerhand ein Ei. Ich starrte ihn fassungslos an und sagte sehr deutlich: »Leg das Ei zurück, Alter!« Aber er tat nichts dergleichen. Stattdessen nahm der Waschbär das Ei in beide Hände und biss es so behutsam auf, als hätte er das Ei‑Aufbeißen auf einer englischen Butler-Schule gelernt. (Also einer Schule, wo angehende Butler lernen, ihrer blaublütigen Herrschaft nach einem Schiffbruch auf einer einsamen Insel auch ohne Besteck ein Ei zu öffnen. Etwa: »James, das Ei war ganz vorzüglich! Seien Sie so gut und beißen Sie mir noch ein Ei auf!«) Dann schlürfte der Eierdieb es artig aus. Ich stand da und bekam kaum Luft bei so viel Dreistigkeit. Der Waschbär jedoch sah mich an wie »Was is?« und »Ich esse ein Ei! Was dagegen? Du isst doch auch Eier!« Völlig außer mir riss ich die Hände auseinander und rief unvermittelt: »Eh, spinnst du! Das sind Gartenrotschwanz-Eier!« Der Waschbär leckte sich das Maul wie »Ja, lecker! Die sind die besten!« Als er noch einmal in den Nistkasten greifen wollte, schrie ich: »Verpiss dich, du Eierdieb!« und rannte auf den Baum zu. Doch der Waschbär sprang nicht etwa verschreckt davon, sondern kletterte nur ein, zwei Äste höher, mich unverwandt anglotzend, fast schon kopfschüttelnd, als würde er mir sagen wollen: »Was stimmt mit dir nicht, Mensch? Was machst du hier so einen Aufstand? Wegen ein paar Eiern! Hier ist alles voller Eier! Wenn du ordentlich klettern könntest, würdest du es selber sehen! Hier oben in den Bäumen ist immer Ostern!«

Ich habe später mal einen Waschbären über den Gartenweg gehen sehen, der auch nur »Was?« guckte, obwohl er einen ganzen Koi-Karpfen im Maul hatte. Auf meinen Hinweis, dass dieser Karpfen bestimmt hundert Euro gekostet hatte und extra mit einem Netz vor Reihern geschützt worden war, zuckte er nur mit den kleinen Schultern. »Stand nicht dran, Alter!« und »Wenn ich dir nachher zwei Gräten hinlege, kannste nicht sagen, welcher Fisch hundert Euro gekostet hat. Wetten?«

So sind Waschbären.

Waschbären sind unerschrocken und frech wie Oskar. Sie sind Hooligans. Sie kippen Mülleimer um und breiten den Inhalt auf dem Hof aus, nur so, »um sich mal einen Überblick zu verschaffen«. Sie sind eine Mischung aus Opa: »Wenn man den Schimmel abmacht, kann man das noch essen!« und Oma: »Das ist doch zu schade zum Wegschmeißen!«

Sie können Türen aufklinken, Schlösser knacken, machen Dachluken auf und nicht wieder zu, und dann regnet es ins Haus, und die Frau lässt sich scheiden, weil der Mann sie zu Unrecht beschuldigt, das Schließen der Dachluke vergessen zu haben. Kurz: Waschbären sind die dreistete Art, die sich jemals hier breitgemacht hat. Und das Schlimme ist: Sie sind nicht mal schuld daran.

Alles geht zurück auf einen schicksalhaften Tag in den frühen dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts. Diese dreißiger Jahre waren ein Jahrzehnt voller Ideen. Einige davon waren super. So etwa das Düsentriebwerk, die elektrische Gitarre, das Elektronenmikroskop und das Automatikgetriebe. Andere Ideen waren Scheißideen. Nein, ich spreche nicht vom Zweiten Weltkrieg. Ich spreche von Forstmeister Wilhelm Sittich Freiherr von Berlepsch, dem Aussetzer zweier Waschbärpärchen am hessischen Edersee am 12. April 1934. Und man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass der Mann mit dem so klingenden Namen da wirklich einen kompletten Aussetzer hatte.

Wie bei vielen Tragödien waren auch hier Tunnelblick und Langeweile Väter der Idee. Es dachten sich nämlich Jagdleute, dass es doch prima wäre, wenn man zwischen Damhirsch und Wildschwein hin und wieder auch einen Waschbären aus dem Geäst schießen könnte. Sozusagen als kleine Beute für zwischendurch. Immerhin gibt es auch im Leben des stolzesten Jägers Tage, wo ihm die Hüfte bedeutet, er möge heute besser keine zentnerschweren Schaufler oder Keiler durchs Gehölz ziehen. Irgendwie fehlte im Spektrum des schießbaren Wildes eine mittlere Größe. So lustig mit einem schlappen Waschbär an der Seite käme Meister Grünrock nicht mit leeren Händen heim, und des Jägers Frau könne sich vom Kürschner gleich einen neuen Pelzkragen für den alten Mantel machen lassen. Haha, dachte sich der Waschbär-Aussetzer, da mag der Russe oder Kanadier lange mit seinen Zobel- oder Biberpelzen locken, um uns den sauer verdienten Groschen aus der Tasche zu ziehen! Wir bevölkern die deutschen Wälder mit Waschbären, und alles, was uns der Pelz kostet, ist billiges Schrot.

Was Forstmeister Sittich und die Seinen jedoch nicht berücksichtigten, war, dass Waschbären ein viel, viel größeres Selbstvertrauen haben als Menschen und deswegen damals alles durcheinanderbrachten. Anstatt sich entsetzlich klamm und ausgesetzt zu fühlen, dachte die Waschbärbande: »Forstmeister Sittich! Was für ein Trottel! Macht der den Käfig auf! Mitten im Wald! In Europa! Wo es keine Pumas, keine Schakale und rein gar nichts zu fürchten gibt! Freier kann man ja gar nicht freigelassen werden! Das ist ja eine Vier-Sterne-Umgebung hier! Auf geht’s! In die Vollen!«

Bevor wir uns jedoch den Umtrieben der Waschbären zuwenden, möchte ich noch darauf hinweisen, dass Forstmeister Sittich Freiherr von Berlepsch sich für diese folgenreiche Tat sozusagen genetisch qualifiziert hatte, da er einer Sippe angehörte, die schon zu Beginn des urkundlichen Wissens gerne Tiere aus fremden Ländern einschleppte. Den Namen Sittich haben die Berlep’schen nicht umsonst, sondern seit Kaiser Friedrich I., besser bekannt als Barbarossa (1122–1190), einen Urahn der Linie anraunzte, was der da immer mit seinen grünen Dickschnäbeln herumpoussiere. Der verteidigte sich, er habe die Sittiche vom Kreuzzug im Heiligen Land mitgebracht und damit ritterlich erkämpft und verdient. Fünf seiner Sittiche schafften es sogar ins Wappen. Mehr als gerecht wäre es da doch, wenn zumindest ein kleiner Waschbär fürderhin dazukäme.

Doch wahrscheinlich haben die zwei Paare bei aller Vermehrungslust und ‑rate nicht gereicht, um so viel Unheil über die deutschen Gärten zu bringen. Dazu brauchte es ein weiteres Ereignis, das allerdings in zwei verschiedenen Versionen berichtet wird. Es trug sich zu am Ausgang des Zweiten Weltkrieges in einer Pelzfarm bei Magdeburg und endete beide Male mit offenen Käfigen, aus denen die vermaledeiten Kleinbären das Weite suchten. In der ersten Version, der nüchternen, traf einfach eine Bombe die Pelzfarm und zerstörte dabei auch ein paar Käfige. Nicht weil die Alliierten nun auch den Pelznachschub für die Wintermäntel der Wehrmachtsgeneräle unterbinden wollten, sondern weil es die Bomber bei der Bombardierung von Magdeburg manchmal nicht schafften, alle Bomben abzuwerfen, und sich dann gerne noch, egal weg, in der Umgebung »erleichterten«, um schneller heimfliegen zu können. In der zweiten, der »Hollywood-Version« sah ein warmherziger Tierpfleger die Bomberstaffeln den Himmel verdunkeln und ahnte, dass heute seine Pelztierfarm in Schutt und Asche gelegt werden würde. Sein Blick senkte sich wieder, schweifte umher und traf den eines allerliebsten Waschbären, der, die Pfötchen ins Gitter gekrallt, ihn ängstlich fragend anschaute. Sein Blick war ein einziges »Müssen wir heute sterben, Tierpfleger? So jung, so unschuldig, so unendlich niedlich?« Da fühlte der Tierpfleger ein menschliches Rühren und fasste sich ein Herz und vergaß, was Treue und Pflicht ihm per Arbeitsvertrag gewiesen hatten –, und öffnete alle Käfige.

So begann am Ende des Zweiten Weltkrieg ein neuer Kampf: Der Kampf der Waschbären gegen alle, die sie drankriegen können.

Denn: Waschbären haben in Deutschland keine Feinde. Null. Nada. Niente. Sie haben nur Freunde – oder Opfer. In völliger Verkehrung und Verkennung der Problematik halten die Waschbären Deutschland mittlerweile für eine Gegend, die ein veritables Menschenproblem hat. Für sie sind wir Menschen große, ungelenke, pelzlose Waschbär-Belästiger. Und dazu niedlich wie ein Stein.

Denn niedlich kann der Waschbär. Wenn es hart auf hart kommt, nimmt er die Pfötchen hoch und setzt seinen ultimativen Herzschmelz-Blick auf – und kommt damit durch! Selbst ich, der ich an jenem ersten Abend mit einem schnellen Steinwurf den Waschbären einen entscheidenden Schritt in Richtung Pelzmütze hätte befördern können, zögerte, weil der Eierdieb da so knopfäugig und pelzig herumsaß.

Aber lassen wir uns nicht täuschen: Während beispielsweise Pandas oder Koalas niedlich aussehen, um der Welt zu zeigen, dass sie nicht nur ungefährlich, sondern sogar ein wenig tollpatschig sind, was sie bekanntlich noch liebenswerter macht, ist die Niedlichkeit von Waschbären nur Maske. Hinter ihr verbergen sie eine im Tierreich selten erreichte kriminelle Energie samt Intelligenz und Gewandtheit.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: