8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Niemals aufgeben! Susie Weksler ist elf Jahre alt, als die Gestapo das jüdische Ghetto in Wilna auflöst. Eigentlich ist sie zu jung, um bei der Selektion, die über Leben oder Tod entscheidet, eine Chance zu haben. Aber ihrer Mutter gelingt es, sie auf die Seite zu schleusen, die Leben bedeutet. Während der folgenden zwei Jahre kämpft Susie im Konzentrationslager darum, nicht als Kind erkannt zu werden. Mit List und Geistesgegenwart findet ihre Mutter immer neue Mittel, um sie älter und kräftiger aussehen zu lassen. Als sie im April 1945 von der Roten Armee befreit werden, ist Susie bis auf das Skelett abgemagert und krank, aber sie lebt. Ein überzeugendes Bekenntnis – erschütternd und bewegend. Mit Fotos, Karten und einem Glossar im Anhang

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 373

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Schoschana Rabinovici

Dank meiner Mutter

Erinnerungen

Über dieses Buch

Niemals aufgeben!

Susie Weksler ist elf Jahre alt, als die Gestapo das jüdische Ghetto in Wilna auflöst. Eigentlich ist sie zu jung, um bei der Selektion, die über Leben oder Tod entscheidet, eine Chance zu haben. Aber ihrer Mutter gelingt es, sie auf die Seite zu schleusen, die Leben bedeutet.

Während der folgenden zwei Jahre kämpft Susie im Konzentrationslager darum, nicht als Kind erkannt zu werden. Mit List und Geistesgegenwart findet ihre Mutter immer neue Mittel, um sie älter und kräftiger aussehen zu lassen. Als sie im April 1945 von der Roten Armee befreit werden, ist Susie bis auf das Skelett abgemagert und krank, aber sie lebt.

Ein überzeugendes Bekenntnis – erschütternd und bewegend.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de

Biografie

Schoschana Rabinovici, 1932 in Paris geboren, kehrte 1937 mit ihren Eltern ins heimatliche Wilna zurück, das die deutsche Wehrmacht 1941 besetzt. 1943 wird sie zusammen mit ihrer Mutter ins Konzentrationslager Kaiserwald bei Riga verschleppt, 1944 nach Stutthof bei Danzig. Schoschana Rabinovici und ihre Mutter überleben den Todesmarsch von Stutthof nach Tauentzien im Februar 1945, wo sie im April 1945 von der Roten Armee befreit werden. 1950 verlassen Mutter und Tochter Polen und gehen nach Israel. Dort heiratete Schoschana Rabinovici, bekam zwei Söhne und arbeitete als Physiotherapeutin. Sie verstarb am 2. August 2019 in Tel Aviv, Israel.

Impressum

Für die Verwendung in der Schule ist unter https://www.fischerverlage.de/verlag/kita-und-schule/unterrichtsmaterialien ein Unterrichtsmodell zu diesem Buch kostenlos abrufbar.

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die hebräische Originalausgabe mit dem Titel Pztaim shelo higliduerschien im Verlag der Gedenkstätte Yad Vashem, Jerusalem, Israel

© 1991 by Schoschana Rabinovici, Tel Aviv, Israel, und Wien, Österreich

Unveränderte Neuausgabe

Zuerst erschienen 1997 in der Reihe Fischer Schatzinsel im Fischer Taschenbuch Verlag

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2023 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger

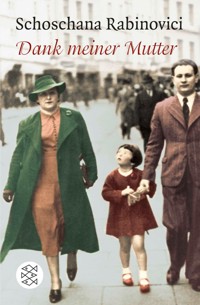

Coverabbildung: Schoschana Rabinovici mit ihren Eltern in Wilna 1937, Privatbesitz

Bildbearbeitung: Constanze Spengler

ISBN 978-3-7336-0749-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Hinweis]

[Motto]

Mein Vater, Isak Weksler

Bei Opa Indurski

Ghetto Wilna

Die Maline

Die Liquidierung des Wilnaer Ghettos

Kaiserwald

Häftling Nummer 5083 – Susie Weksler

Gówno

Stutthof

Der Todesmarsch

Wie neugeboren

Wolodjas Geschichte

Anhang

Für meine Mutter, Raja Indurski-Weksler (1904–1974), deren Liebe und Tapferkeit ich mein Überleben verdanke

Raja Indurski-Weksler, aufgenommen 1938 in Wilna

[Alle kursiven Ausdrucke werden im Anhang erläutert.]

Mir gedenken ale ßojnim

mir dermonen ale frajnd

schtendik weln mir farbindn

undser nechtn mit dem hajnt.

(Vers aus dem »Lied der Jugend im Ghetto« von Sz. Kaczerginski)

Wir erinnern uns an alle Feinde / wir gedenken aller Freunde / immer wollen wir verbinden / unser Gestern mit dem Heute.

Mein Vater, Isak Weksler

Am 22. Juni 1941 sah ich meinen Vater zum letzten Mal.

Meine Eltern hatten sich ein Jahr zuvor getrennt, und ich war bei meiner Mutter geblieben.

An jenem Tag war Luftalarm in Wilna, ein angekündigter Probealarm, und die Straßen waren menschenleer. Mein Vater, ein Mitglied des Luftschutzes, kontrollierte das Viertel, für das er die Aufsicht hatte, und prüfte, ob alle Leute in die Luftschutzkeller gegangen waren und ob sie alle Fenster vorschriftsmäßig verdunkelt hatten.

Mein Vater kam, um mich zu sehen. Wir waren nicht in den Luftschutzkeller gegangen. Ich saß in meinem Zimmer, am Fenster, und sah ihn sofort. Er stand neben der Post, gegenüber dem Haus, in dem wir wohnten. Ich machte ihm ein Zeichen mit der Hand und rannte hinunter. Mein Vater stand im Tor. Er umarmte und küsste mich, fragte, wie es mir gehe, und sagte, ich brauchte keine Angst vor dem Luftalarm zu haben und ich solle brav sein. Ich wollte mit ihm gehen, doch er verbot es mir, da noch keine Entwarnung gegeben war und er nach Hause zurückkehren musste, zu Opa Weksler, zu dem er nach der Scheidung gezogen war. So verabschiedeten wir uns, und er versprach, bald wiederzukommen, damit ich meinen Opa besuchen und mit meinen Vettern und Kusinen spielen könnte.

Papa

Wi in a cholem lojfßt in majn gedankn durch,

kumßt un blinkßt mir far di ojgn.

Ch’her fun dir dem leztn schorch,

chotsch du bißt farflojgn.

Chotsch men hot dir gerojbt fun mir

un geloßt mir a joßem.

Jamen trernen ch’hob noch dir

in majn harz fargoßn.

Schtejßt mir far di ojgn noch

mit dajn lichtik ponem.

Wu ich gej un wu ich schtej,

her ich dajne tonen.

Wie im Traum gehst du mir durch die Gedanken / kommst und stehst mir vor den Augen. / Ich höre dein letztes Rascheln, / obwohl du mir entschwunden bist. / Obwohl man mir dich raubte / und mich verwaist zurückließ. / Meere von Tränen habe ich für dich / in meinem Herzen vergossen. / Du stehst mir noch vor Augen / mit deinem hellen Gesicht. / Wo ich gehe und wo ich stehe, / höre ich deine Stimme.

Schoschana mit ihren Eltern Anfang 1937 in Wilna

Bei Opa Indurski

Meine Mutter, Raja Indurski-Weksler, heiratete ein Jahr nach der Scheidung Julek Rauch, einen großen Mann mit länglichem Gesicht und hellbraunen Augen. Er stammte aus Przemisl in Polen, wo er eine deutsche Schule besucht hatte.

Der Scheidung meiner Eltern waren viele Streitereien vorausgegangen, bei denen ich oft anwesend war. Wenn ein Streit zwischen ihnen entstand, zog ich mich in eine Ecke des Esszimmers zurück und beobachtete sie, ohne dass sie mich sehen konnten. Ich hörte ihnen zu und hatte Angst. Ich verstand kaum ein Wort von dem, was sie sagten, denn sie sprachen absichtlich Russisch, doch ich wusste, dass mein Vater auf meine Mutter wütend war, weil sie zu spät nach Hause gekommen war und sich wieder mit »ihm« getroffen hatte. Seinen Namen wusste ich nicht, und lange dachte ich, er heiße »Jewo«. Denn wenn meine Mutter zurückkam, fragte mein Vater auf Russisch: »Hast du ihn gesehen?« ›Ihn‹ heißt auf Russisch ›jewo‹. Daher der Name.

Insgeheim hasste ich Jewo, und ohne zu verstehen, was er für eine Rolle spielte, war ich böse auf ihn, weil er der Anlass für die häufigen Streitigkeiten zwischen meinen Eltern war.

Mein Vater war ein schöner Mann mit üppigen braunen Haaren und grünen Augen. Seine rechte Augenbraue war etwas höher als die linke, was seinem Gesicht einen irgendwie zweifelnden Ausdruck verlieh, der aber durch sein Lächeln gemildert wurde. In meinen Augen war er, obwohl er nur 1,70 maß, groß, und alle liebten ihn wegen seines gutherzigen und freundlichen Wesens.

Mein Vater trug auf der Straße immer einen Hut mit einem breiten Rand, und ich liebte es, zu Hause mit diesem Hut zu spielen und ihn aufzusetzen. Ich schnitt dann Grimassen und brachte meinen Vater zum Lachen.

Einmal blies ein starker Wind und wehte meinem Vater den Hut vom Kopf. Der Hut rollte wie ein Rad die abfallende Straße hinunter. Ich lachte. Das gefiel mir, ich rannte dem Hut nach, hob ihn auf und setzte ihn auf meinen Kopf. Mein Vater bat, ich solle ihn ihm zurückgeben, doch ich weigerte mich. Da ging er in einen Hof und wartete. Ich kam zu ihm und gab ihm den Hut zurück, und als ich ihn fragte, warum er mir nicht nachgelaufen sei, sagte er zornig: »Ich habe am Kopf gefroren. Außerdem schickt es sich nicht, mit unbedecktem Haupt auf die Straße zu gehen.«

Ich saß gerne auf seinen Knien. In der linken Tasche seines Anzugs steckte ein kleiner brauner Kamm aus Schildpatt. Ich saß auf seinen Knien, zog den Kamm heraus und kämmte seine dichten Haare. Er hatte schöne wellige Haare. Bis heute weiß ich, wie sie sich angefühlt haben.

Ich liebte ihn sehr, und wir waren uns sehr nahe. Wir wohnten in der Wielkastraße, hinter unserem Laden »Bon Ton«, einem prachtvollen, in der ganzen Stadt bekannten Modegeschäft. Papa nahm mich oft zu einem Spaziergang mit. Im Winter gingen wir zum Eislaufen in den Park. Die zusammengebundenen Schlittschuhe hingen uns über die Schultern, und mein Vater hielt mich an der Hand. Ich war sehr klein und streckte mich, um größer auszusehen. Mein Vater fuhr rückwärts auf dem Eis, hielt meine beiden Hände und zog mich vorwärts. Er fuhr sehr gut Schlittschuh und konnte sogar eistanzen. Manchmal tanzte er zum Klang der Musik mit einer der Frauen auf dem Eis.

Im Frühling unternahmen wir sonntags zu dritt eine Dampferfahrt auf der Wilija. An einer der Haltestellen entlang des Flusses stiegen wir aus, spazierten durch die Felder, kehrten manchmal bei einem Bauern ein und tranken ein Glas frische, warme Milch, die noch nach Kuh roch. Meine Mutter mochte diese Milch nicht, und mein Vater verspottete sie deswegen. Er und ich tranken die Milch und aßen dazu schwarzes Bauernbrot.

Erst abends kehrten wir nach Hause zurück, mein Vater holte Gänsewurst aus der koscheren Metzgerei »Ass« am Rathausplatz, und Mania, unsere polnische Haushälterin, servierte das Abendessen.

Ich liebte diese Abende. Im Haus herrschten Freude und Gelassenheit. Mein Vater brachte mich ins Bett, erzählte mir eine kurze Geschichte und gab mir einen Gutenachtkuss. Dann gingen meine Eltern oft noch ins Kino, und ich blieb mit Mania zu Hause. Mania sang gern, und ich hörte durch die offene Tür ihre schöne Stimme.

Mein Vater kümmerte sich um meine Erziehung und meine guten Manieren. Sonntags mittags nahm er mich häufig mit ins Restaurant, und während wir aßen, korrigierte er meine Tischsitten.

Ich hatte ein »Fräulein«, Michaela, die wir Michla nannten und die für meine Erziehung zuständig war. Sonntags, im Restaurant, prüfte mein Vater, ob sie mich auch gut erzog. Er bestellte verschiedene ausgefallene Gerichte und prüfte, ob ich das Besteck passend zum servierten Gericht benutzte. Er lehrte mich, Fisch mit zwei Gabeln zu essen. (Viele Jahre später pflegte ich zum großen Erstaunen meiner Umgebung Fisch mit zwei Gabeln zu essen.)

Von Kindheit auf hatte ich keinen schönen Gang, und mein Vater machte sich Sorgen um mein späteres Aussehen. Er brachte mich zu Ärzten, ließ meine Beine untersuchen und lief stundenlang mit mir herum, wobei er meinen Gang immer wieder korrigierte und mir beibrachte, wie ich die Sohlen gerade aufsetzen und meine Füße nicht nach innen richten solle.

Eines Tages holte mich Michla vom Kindergarten ab. Auf dem Weg nach Hause erzählte sie mir eine Geschichte, und ich hörte ihr aufmerksam zu. Plötzlich flüsterte mir jemand ins Ohr: »Teufel mit krummen Beinen.« Ich senkte die Augen und wusste, das war mein Vater. Ich war wieder nicht schön gegangen, und mein Vater hatte mich auf frischer Tat ertappt.

Die ersten Filme sah ich mit meinem Vater. Er nahm mich häufig nachmittags mit ins Kino, in lustige Filme wie »Dick und Doof«. Meine Mutter mochte solche Filme nicht und behauptete, sie würden mir Albträume machen.

Nachdem die Russen in Wilna eingezogen waren, nahm mich mein Vater noch zweimal mit ins Kino. An beide Filme erinnere ich mich gut: »Die Kinder des Kapitäns Grant« und »Der letzte Tabor«. Bis heute ist die Erinnerung an diese beiden Filme mit dem Bild meines Vaters verbunden.

Ich ging seit Herbst 1939 zur Schule. Seit Kriegsbeginn hatte ich schon keine Erzieherin mehr. Deshalb holte mich mein Vater täglich von der Schule ab und brachte mich nach Hause.

Eines Tages kam er, um mich abzuholen, und war traurig und bedrückt, was gar nicht zu ihm passte. Ich legte meine Hand in seine, und lange Zeit gingen wir schweigend nebeneinander her. Plötzlich blieb er stehen, bückte sich zu mir, schaute mir in die Augen und sagte: »Susinka, ich gehe nicht mit dir ins Haus hinein. Ich bringe dich nur bis zur Tür. Ab heute wohne ich nicht mehr mit euch zusammen. Bald werdet ihr in eine andere Wohnung ziehen. Ein anderer Mann wird mit euch leben. Bitte, nenne ihn nie Papa.« Tränen liefen ihm aus den Augen. Das war das einzige Mal, dass ich meinen Vater habe weinen sehen. So erfuhr ich, dass meine Eltern sich hatten scheiden lassen.

Unser Geschäft war von den Russen verstaatlicht worden, und als sie es wieder eröffneten, erlaubten sie meiner Mutter nicht mehr, es zu betreten. Meine Mutter, die bis dahin in der Damenabteilung gearbeitet hatte, war jetzt ohne Beschäftigung. Wir wohnten in einer Vierzimmerwohnung, die nur durch eine Tür von den Verkaufsräumen getrennt war, eine Tür, die nun von der Geschäftsseite her zugemauert wurde, doch zuvor gelang es meiner Mutter noch, einige Waren aus dem Lager in unsere Wohnung zu schaffen.

Bald nach dem Verlust des Geschäftes heiratete meine Mutter Julek Rauch, und sie beschloss, zu ihm in seine große Wohnung zu ziehen, die sich einige Häuser weiter unten in derselben Straße befand. Meine Mutter begann, unsere alte Wohnung aufzulösen. Mania, unsere Haushälterin, wollte in ihr Dorf zurückkehren. Ihr Bruder war 1939 im Kampf gegen die Deutschen gefallen und hatte eine Frau und Kinder hinterlassen. Mania wollte ihr bei der Feldarbeit helfen.

Ein Wagen kam und wurde mit allen möglichen Dingen beladen, die wir in der neuen Wohnung nicht mehr brauchten. Mania freute sich, dass sie nach den vielen Jahren der Arbeit in der Stadt als »reiche« Frau in ihr Dorf zurückkehren und Geld und Haushaltsgegenstände mitbringen würde. So, ohne dass ich vorher etwas erfahren hatte, wurde ich eines Tages von der Schule abgeholt und zu der neuen Wohnung gebracht, Julek Rauchs Wohnung, in der Wielkastraße 10 im ersten Stock.

Ich hatte diesen Umzug nicht gewollt und reagierte mit tagelangem Schweigen. Meine Mutter, Julek und auch meine neue Schwester Dolka, Juleks Tochter aus erster Ehe, versuchten, mich zu versöhnen. Dolka zeigte mir die Wohnung.

Mein neues Zimmer war wunderschön, groß und hell, auf der einen Seite gerundet und mit großen Fenstern zur Hauptstraße. Gegenüber befand sich das prachtvolle Gebäude der Hauptpost. Meine rosafarbenen Schleiflackmöbel, die mein Vater kurz vor Kriegsbeginn in Warschau gekauft hatte, eine Sensation damals, waren schon in die neue Wohnung gebracht worden, um mir von Anfang an ein Gefühl von Zuhause zu geben. Der runde Tisch, drei rosafarbene Sessel und das kleine Sofa standen in dem gerundeten Teil des Zimmers, in einer Ecke mein rosafarbener Bücherschrank mit Türen aus rotem Riffelglas. In ihm befanden sich meine Spielsachen und meine Bücher. Dieser Teil des Zimmers sah aus wie ein richtiger kleiner Salon. Dem Schrank gegenüber stand der Wagen von Bébé, meiner großen Puppe, die wirklich aussah wie ein Baby.

Mein rosafarbenes Bett hatten sie in die andere Ecke des Zimmers gestellt, daneben einen Nachttisch und einen Schrank mit zwei Türen. An der Wand stand ein Schreibtisch, auf dem eine Platte aus rotem Glas lag, und darüber hing ein Regal mit Türen aus rosafarbenem Riffelglas. Das Zimmer war sehr groß, hell und viel schöner als das, das ich in der früheren Wohnung gehabt hatte. Eine Tür verband mein Zimmer mit Dolkas, das viel kleiner und dunkler war. Ich wunderte mich darüber, doch nach einiger Zeit erfuhr ich, dass Dolka gezwungen worden war, mir ihr schönes Zimmer zu überlassen und in das kleinere Zimmer zu ziehen, das einmal ihrer Großmutter gehört hatte – nur damit ich mich wohl fühlte.

Dolka versuchte, mir den Umzug leichter zu machen, trotz ihres Widerstands gegen die Heirat und ihrer offen gezeigten Abneigung gegen meine Mutter. Sie war von ihrer Großmutter aufgezogen worden, nachdem ihre Mutter sie, noch als sie ein Baby war, verlassen hatte. Diese Großmutter war vor einiger Zeit gestorben, und seitdem hing Dolka sehr an ihrem Vater, der als Handelsvertreter oft auf Reisen war. Jetzt, nach Ausbruch des Krieges, waren diese Geschäfte weniger geworden, und er verbrachte die meiste Zeit zu Hause. Für Dolka war er zum Ersatz für die verstorbene Großmutter geworden und für die Mutter, die sie nicht kannte. Nun hatte sie das Gefühl, durch die neue Ehe ihres Vaters von ihrer Stiefmutter an den Rand gedrängt zu werden.

Meine Mutter war eine schöne Frau, eine der schönsten Frauen der Stadt. Ich liebte und bewunderte sie sehr. Sie war gepflegt und elegant gekleidet, und ihre Erscheinung zog überall die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich.

Sie war nicht sehr groß, hatte braune Augen, kurz geschnittene braune Haare und zarte Gesichtszüge. Ihre Wangenknochen waren etwas hoch, ihre Nase klein und gerade, und sie hatte einen schmalen Mund mit fein gezeichneten Lippen. Besonders auffällig waren ihre schönen, zarten Hände mit langen, schmalen Fingern und roten Fingernägeln. Meine Mutter trug nicht viel Schmuck, doch das wenige, was sie trug, war erlesen. Sie sah zerbrechlich aus, und sie benahm sich verwöhnt, und trotzdem war sie eine tapfere Frau, eine hervorragende Geschäftsfrau, klug, tatkräftig und sehr gewissenhaft.

Die Zeit der russischen Besatzung Wilnas von 1939 bis 1941 ging für mich schnell und angenehm vorüber. Meine Mutter und mein Vater eiferten um meine Liebe, wie es oft nach Scheidungen der Fall ist. Alle hatten Mitleid mit mir und machten mir viele Geschenke, und bald lernte ich, meine Situation auszunutzen.

Dann überstürzten sich die Ereignisse. Am Anfang, als es noch möglich war, Wilna zu verlassen und über Kowno, die frühere Hauptstadt Litauens, nach Erez Israel zu reisen, versuchte mein Vater, ein Einreisezertifikat für Palästina zu bekommen. Zwei seiner Schwestern waren noch vor dem Krieg dorthin ausgewandert.

Das Thema führte zu den heftigsten Diskussionen. Mein Vater wollte mich mitnehmen und riet auch meiner Mutter, mit ihrem neuen Mann und dessen Tochter Europa zu verlassen. Aber obwohl Juleks Familie schon seit geraumer Zeit in Brasilien lebte, weigerte er sich nachdrücklich, Polen zu verlassen. Er war ein glühender polnischer Patriot, glaubte an ein baldiges Ende des Krieges und wollte beim Aufbau eines freien polnischen Staates mitarbeiten, in dem wir wie früher in Frieden leben könnten. Als mein Vater endlich die gewünschten Papiere bekam, weigerte sich meine Mutter nachdrücklich, sich von mir zu trennen.

Mein Vater, der meine Mutter über alles liebte, hatte bei der Scheidung zugestimmt, mich bei ihr zu lassen. Erstens hatte sie darauf bestanden, und er war gewohnt, ihr nachzugeben, und zweitens war er selbst ohne Mutter aufgewachsen, weil seine Mutter im Kindbett gestorben war, und hatte eine Stiefmutter gehabt. Ein solches Schicksal wollte er mir ersparen. Dieser Verzicht wurde ihm zum Verhängnis. Meine Mutter gab mich nicht her, und er zögerte, ohne mich zu fahren.

Als er sich schließlich doch zu der Reise entschloss, war es zu spät. Nur der ersten Gruppe war es gelungen, Kowno zu verlassen. Die zweite Gruppe wurde von den russischen Behörden zurückgehalten.

1941 begann die russische Verwaltung, die Reichen unter den Wilnaer Bürgern zur Zwangsarbeit nach Sibirien zu verschleppen. Die Indurskis, die Familie meiner Mutter, eine bürgerliche Familie, standen auf der schwarzen Liste. Die Wekslers, die Familie meines Vaters, obwohl ebenfalls bürgerlich und reich, durften in Wilna bleiben, weil die Arbeiter ihrer Süßwarenfabrik sich für sie einsetzten.

Großvater Weksler leitete weiterhin die Firma, nun als angestellter Direktor, und auch mein Vater durfte seine Arbeit als technischer Leiter behalten, eine Arbeit, die er sehr liebte.

Julek hatte einflussreiche Freunde. Er versuchte, die Verschleppung Großvater Indurskis und seiner Familie zu verhindern, denn auch meine Mutter stand auf der Liste. Die Angelegenheit zog sich lange hin, und inzwischen warteten wir auf gepackten Koffern, bereit zur Abreise. Doch dann gelang es Julek in letzter Minute, uns gegen viel Geld von der Liste des nächsten Transports streichen zu lassen. Es waren drei Transporte, die von Wilna nach Sibirien verschickt wurden, und wir gehörten zu den Glücklichen, denen es gelungen war, sich freizukaufen.

Dann besetzten plötzlich die Deutschen Wilna, zwei Tage nachdem sie in der Sowjetunion eingefallen waren.

Ich saß mit Dolka auf dem großen Fensterbrett in meinem Zimmer. Wir schauten hinaus und beobachteten, wie die Soldaten der deutschen Wehrmacht in die Stadt einzogen.

Es war ein trauriger Tag. Die Straßen waren menschenleer. Die meisten hatten Angst und blieben in ihren Häusern. Mitglieder der faschistischen litauischen Polizei, die im vergangenen Jahr durch russische Polizisten ersetzt worden waren, kamen nun aus ihren Verstecken zurück, bewachten die Straßen und halfen der deutschen Wehrmacht, »Ordnung« zu schaffen. Besondere Hilfe leisteten sie bei der Verfolgung und Bekämpfung der russischen Streitkräfte. Dolka und ich sahen mit eigenen Augen, wie litauische Polizisten das Postamt auf der anderen Straßenseite besetzten.

Meine Mutter und Julek erlaubten uns jedoch nicht, am Fenster sitzen zu bleiben. Sie schlossen die Fenster und verhängten sie wie während der Zeit der Verdunklung.

Plötzlich waren schwere Schläge an der Tür zu hören, dann wurde auf Deutsch geschrien: »Öffnen! Schnell, schnell!«

Wir erschraken. Wir hatten Angst, sie könnten wegen Julek gekommen sein, denn damals glaubten wir noch, dass nur die Männer abgeholt würden. Julek stieg in einen Schrank im Schlafzimmer, und unsere alte Haushälterin öffnete die Tür.

Deutsche Soldaten drängten sich herein, die alte Frau wurde zur Seite gestoßen und fiel zu Boden. Die Männer, unter ihnen einige Offiziere, stiegen über sie hinweg. Der Hausmeister folgte ihnen. Ohne ein Wort zu sagen, stürmten die Soldaten von einem Zimmer zum anderen, und erst als sie ins große Wohnzimmer kamen, hielten sie inne. Ein groß gewachsener Offizier stand da, breitbeinig, und rief dem Hausmeister auf Deutsch zu, er habe dafür zu sorgen, dass diese Wohnung innerhalb von vierundzwanzig Stunden geräumt werde. Sämtliche Möbel müssten hier gelassen werden. Der alte Pole verstand nichts und wollte nachfragen, doch der Offizier war schon wieder draußen, und der Soldat, der ihm folgte, versetzte dem Hausmeister mit dem Gewehrkolben einen Schlag auf den Kopf. So schnell, wie sie gekommen waren, verschwanden die Soldaten aus der Wohnung und ließen den alten Mann in seinem Blut liegend zurück.

Der Klang der Stiefel hing noch im Treppenhaus, als meine Mutter die Wohnungstür zumachte und der alten Haushälterin auf die Beine half. Dolka brachte Wasser und ein Handtuch für den Hausmeister, doch dieser wollte ihre Hilfe nicht. Er stieß ein hasserfülltes »Żydówka« aus, »Jüdin«. Dolka war verletzt und erschrocken und begann zu weinen. Sie wohnte schon seit Jahren in diesem Haus, und bis dahin hatte sie den Hausmeister als guten Freund betrachtet. Auf ihr Weinen hin kam Julek aus dem Schrank, denn er fürchtete, seiner Tochter sei etwas zugestoßen. Julek, der fließend Deutsch sprach, war der Einzige, der die Befehle des Offiziers verstanden hatte, und in dem allgemeinen Lärm versuchte er zu erklären, was der deutsche Offizier verlangt hatte.

Verängstigt drückte ich mich in die Ecke des Zimmers, neben das Sofa, und versuchte, mich ganz klein zu machen.

Meine Mutter raffte sich schon bald wieder auf. Mit lauter Stimme schlug sie vor: »Trinken wir eine Tasse Tee.« Die Haushälterin eilte in die Küche, um Tee und Kekse vorzubereiten. Als wir alle vier am Tisch saßen, sagte Julek: »Was werden wir machen? Wohin werden wir gehen?«

Das hatte meine Mutter bereits beschlossen: zu ihrem Vater, der ein paar Häuser weiter wohnte, in der Samkowastraße 1.

Als wir unseren Tee getrunken hatten, ordnete meine Mutter an, die Haushälterin, Dolka und Julek sollten die wichtigsten und notwendigsten Dinge in Koffer packen. Alles andere, was keinen Platz in den Koffern fand, wurde in Bettlaken zusammengepackt. Meine Mutter machte sich auf den Weg zum Großvater und nahm schon die ersten Bündel mit.

Nach einiger Zeit kamen auch andere Familienmitglieder zu uns: Julia, die Schwester meiner Mutter, mit ihrem Mann Jechiel, ihr Bruder Wolodja mit seiner Frau Chassia, und auch mein Großvater. Meine Mutter befahl mir, in meinen großen Puppenwagen meine Puppe Bébé und alle Spielsachen zu verstauen, die ich besonders liebte. Meine Bücher steckte ich in einen Rucksack und ging an der Hand meines Großvaters zu ihm nach Hause.

Bevor wir die Wohnung verließen, sagte meine Mutter, ich solle mich auf den Stuhl setzen, der neben der Tür stand. Ich setzte mich ein paar Minuten hin. Das war in unserer Familie üblich, wenn man das Haus für längere Zeit verließ. Es sollte Glück bringen.

Zusammen mit Großvater verließ ich die Wohnung. Ich schob den vollen Puppenwagen. Wir gingen die Wielkastraße entlang, überquerten eine Nebenstraße und kamen zu dem Haus, in dem Großvater wohnte. Auf der Straße waren nur wenige Leute, und wir bemühten uns, nicht die Aufmerksamkeit der Passanten zu erregen. Schnell traten wir durch das Haustor und gingen über die Hintertreppe zu Opas Wohnung, damit die Nachbarn nichts von unserem Umzug merkten. So, fast heimlich, zogen wir in Großvaters Wohnung ein. Unsere Kleider und die anderen Sachen, die von den Erwachsenen im Laufe des Tages gebracht wurden, indem sie ständig hin und her liefen, lagen in Bündel und Pakete verpackt auf einem Haufen in einem der kleinen Zimmer, die wir zur Verfügung gestellt bekamen.

Bevor meine Mutter und Julek die Wohnung verließen, kamen deutsche Offiziere und kontrollierten pedantisch genau, ob auch alles ordentlich und sauber war, besonders ob keine Möbel oder Küchengeräte fehlten. Schließlich brachten sie ein neues Schloss an und klebten einen Zettel an die Tür: »Beschlagnahmt.«

Großvaters Wohnung hatte viele Zimmer, doch nun lebte schon fast die ganze Familie bei ihm. Julia und Jechiel mit ihrer Tochter Jochele waren schon 1939, bei Ausbruch des Krieges, zu Großvater gezogen. Jechiel Tejschew war Landwirt von Beruf, damals ein ausgefallener Beruf für einen jungen Juden. Sein ganzes Leben hatte er in der Landwirtschaft gearbeitet, und nach seiner Heirat mit Julia, der Schwester meiner Mutter, pachtete er ein Gut, Puszkarnia. Oft kamen Jugendgruppen der Zionistischen Bewegung, die sich auf die Auswanderung nach Palästina vorbereiteten und bei ihm landwirtschaftliche Arbeiten lernten.

Das junge Paar war in ein großes Haus gezogen, das frühere Haus des Gutsherren, und Jechiel leitete das Gut. Wir, die Kinder der Familie, hatten immer unsere Sommerferien in Puszkarnia verbracht.

Ich erinnere mich daran, wie er mit seinen Bauern die Ernte einbrachte. Morgens wurde immer die frische Ware auf einen Wagen geladen und zum Großmarkt von Wilna gebracht, und Jechiel saß oben neben dem Kutscher. Wenn er gegen Mittag zurückkam, brachte er uns viele Geschenke und Süßigkeiten aus der Stadt mit. Er war ein angenehmer und ruhiger Mann und sehr kinderlieb. Oft spielte er mit uns Ball. Wir genossen diese Zeit im Sommer.

Jahr für Jahr begannen schon im Frühsommer die Vorbereitungen für die Sommerfrische. Kleider wurden eingepackt, Spielsachen und auch Töpfe und Esswaren, und eines Tages erschien dann ein Bauer mit einem großen zweispännigen Leiterwagen. Er lud das Gepäck auf den Wagen, und ganz oben auf dem Haufen saßen wir, die Kinder der Familie, mit unseren Kindermädchen und Erzieherinnen. Fröhlich und vergnügt kamen wir in Puszkarnia an.

Wir badeten im Fluss, der durch das Gelände floss, kletterten auf Bäume, spielten mit den Bauernkindern und liefen durch die Felder. Wir aßen kurz zuvor geerntetes Gemüse, das in großen Staubecken gewaschen worden war. Wir tranken frisch gemolkene Milch und gingen in den Hühnerstall, um Eier für das Frühstück zu sammeln. Die Bauern waren freundlich zu uns, und oft luden sie uns in ihre Hütten ein, um Kartoffeln und eine wohlschmeckende Kohlsuppe zu essen – Borschtsch.

Mein Onkel Jechiel, ein großer, breitschultriger Mann, passte äußerlich weit eher zu den Bauern seines Gutes als zu unserer Familie. Er hatte rötliche Haare, ein rundes, fleischiges Gesicht, das von der Sonne rot gebrannt war, und kleine blaue Augen. Seine Augenbrauen und Wimpern waren so hell, dass man sie fast nicht sah. Seine Hände waren breit und kurz, sehr kräftig und an Landarbeit gewöhnt.

Im Sommer blieb er meist in Puszkarnia, nur im Winter kam er in die Stadt zurück. Julia, seine Frau, groß und sehr schlank mit einem länglichen Gesicht und hellbraunen, gekräuselten Haaren, war das genaue Gegenteil ihres Mannes. Sie war zart, ruhig und sehr ernst. Ich erinnere mich nicht, sie je lächeln gesehen zu haben, und nur selten hörte ich, dass sie Jochele Wiegenlieder vorsang. Sie hatte eine schöne, gefühlvolle Stimme.

Wenn im Herbst die jüdischen Feiertage näher rückten, verließ sie mit ihrer kleinen Tochter Jochele Puszkarnia und zog zu Großvater, in zwei der kleinen Schlafzimmer im hinteren Teil der Wohnung. Hier blieb sie bis nach Ostern, und ihr Mann kam von Zeit zu Zeit, um sie zu besuchen.

Jochele, Julias und Jechiels einzige Tochter, war ein süßes Kind, klein und rund, mit blonden Locken. Sie war zwei Jahre jünger als ich.

1938 war Großmutter gestorben, seither sorgte Julia für Großvater und führte seinen Haushalt.

Mein Großvater, Schmarjahu Indurski, war ein kleiner, magerer Mann mit einer Glatze, einem glatten, länglichen Gesicht mit großen graugrünen Augen, einem kurzen Bart und einem von schwerer Arbeit gebeugten Rücken. Er war als ältester Sohn einer armen, kinderreichen Familie geboren worden. Schon in jungen Jahren hatte er seinen Vater verloren. Er verließ die Schule und wurde Lehrling eines Handschuhmachers – ein Beruf, der unter den Wilnaer Juden sehr verbreitet war – und verdiente den Unterhalt für seine Mutter und seine Geschwister. Später hatte er eine schöne und reiche junge Frau aus einem guten, kultivierten Haus kennen gelernt, die jüngste Tochter von Welwel Schochot, dem Feldscher, und sie geheiratet.

Großvaters Wohnung war sehr groß. Sie befand sich in einem Haus mitten in der Stadt, am Ende der Wielkastraße, am Anfang der Samkowa, genau gegenüber dem Haupteingang der Universität. Unten im Haus befanden sich einige Geschäfte, von denen eines, ein Laden für Lederhandschuhe, meinem Großvater gehörte; ein anderes war ein Café, die Konditorei Strahl. Über der Eingangstür von Großvaters Geschäft hing ein Handschuh aus Eisen, mit goldener Farbe bemalt und daneben ein Schild »Indurski-Handschuhe«. Über der Tür zur Konditorei hing eine riesige, grün bemalte Hand aus Gusseisen mit einer brennenden Fackel. Deshalb wurde diese Konditorei »der grüne Strahl« genannt, im Unterschied zum »roten Strahl«, einer Filiale der Konditorei in der Hauptstraße, der Mizkewicza.

Vom vorderen Hof (viele Häuser Wilnas besaßen einen vorderen und einen hinteren Hof) führte eine breite, verzierte Marmortreppe zu Großvaters Wohnung hinauf. Diese befand sich in der ersten Etage. In der Wohnung gegenüber lebte die Familie Strahl. Sie waren strenggläubige katholische Christen, Inhaber der bekannten Konditorei und zugleich Besitzer des Hauses. Zwischen den beiden Familien herrschte ein sehr gutes Verhältnis. Die Kinder spielten zusammen im Hof und wurden an Fest- und Feiertagen gegenseitig eingeladen.

Vom Hof aus führte ein enges, dunkles Treppenhaus zu den Hintereingängen der Wohnungen. Die Stufen waren aus Gusseisen und höher als üblich. Uns Kindern war es verboten, diese Treppe zu benutzen, aus Angst, wir könnten in der Dunkelheit stolpern und hinunterfallen.

Von der hinteren Treppe, dem »schwarzen Eingang«, wie wir ihn auf Polnisch nannten, kam man in die geräumige Küche, von der eine Tür zu dem kleinen Zimmer der Haushälterin führte und eine zweite zum Esszimmer, einem großen Raum mit einem ausladenden Tisch, an dem die ganze Familie zu den Mahlzeiten Platz fand. Vom Esszimmer kam man in einen sehr großen Raum, den Salon. In diesem Zimmer, dem Zentrum der Wohnung, hatte Großvater nach dem Tod der Großmutter sein Bett aufgestellt. Es diente nun zur einen Hälfte als Schlafzimmer, zur anderen als Wohnzimmer. Zwischen den vielen Blumentöpfen vor den hohen Fenstern spielten wir Kinder an den langen Tagen, an denen wir nicht hinausdurften, als wären wir im Wald. Das Wohnzimmer hatte zwei weitere Türen, eine zum Flur, der zum Vordereingang führte, und eine andere zu einem sehr kleinen Zimmer, von wo aus man in weitere Zimmer kam, die ineinander übergingen, fünf kleine Schlafzimmer hintereinander. Ganz am Ende befand sich ein großes, schönes Badezimmer mit einer zweiten Tür zum Flur, neben der Haustür. Die Wohnung war zwar groß, doch sie war überhaupt nicht dazu geeignet, von mehreren Familien bewohnt zu werden.

Wir bekamen zwei der kleinen Schlafzimmer, eines für Julek und meine Mutter, und das zweite für Dolka und mich. Durch diese Zimmer mussten allerdings auch Julia, Jechiel und Jochele gehen, wenn sie zu ihren Schlafzimmern wollten, die hinter unseren lagen. Zum ersten Mal war unsere Wohnsituation beengt und unbequem. Meine Mutter bemühte sich, uns das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Allerdings blieb das meiste von dem, was wir in der Eile von unserer Wohnung hatten mitbringen können, in Bettlaken verschnürt unausgepackt liegen. Auf einige dieser weichen Bündel legte meine Mutter die Matratzen, und so wurde unser Lager sehr hoch. Ich stellte mir vor, ich befände mich auf einem hohen Berg, vor allem, weil ich durch den oberen, unverstellten Teil des Fensters nichts anderes als den Himmel sah.

Meiner Mutter gelang es, Verbindung zu den beiden jungen Frauen aufzunehmen, die früher in unserem Geschäft gearbeitet hatten und die für treu gehalten wurden, zu der blonden, schönen Vera und zu Olga, die dunkler und etwas älter war. Sie kamen zu uns in Großvaters Wohnung, und meine Mutter schloss sich mit ihnen im Zimmer ein und sprach lange mit ihnen. Nach einiger Zeit gingen die jungen Frauen mit Bündeln beladen weg – einem Teil der Waren, die meine Mutter damals aus dem Laden gerettet hatte.

Sie kamen noch ein paarmal wieder. Auf diese Art wurden die meisten neuen Sachen in die Wohnungen der beiden Polinnen gebracht, und meine Mutter hatte nun mehr Platz in ihrem Zimmer, das vorher eher ausgesehen hatte wie ein Lagerraum. Natürlich hoffte sie, durch diese Aktionen einiges in Sicherheit gebracht zu haben, was sie, wenn es nötig sein würde, verkaufen oder gegen Nahrung eintauschen könnte.

Für die Wilnaer Juden hatte eine schwere Zeit begonnen. Die Deutschen ordneten an, dass wir alle einen gelben Stern auf der Oberbekleidung zu tragen hatten. Es wurde gelber Stoff gebracht, und Großvater ging in sein altes Arbeitszimmer, in dem er sein Leben lang Handschuhe zugeschnitten hatte, und schnitt und nähte gelbe Sterne für die ganze Familie, die meine Mutter und Julia auf Brust und Rücken unserer Kleidung befestigten.

Es war ein trauriger Tag, und wir Kinder drängten uns im Badezimmer zusammen, um die Erwachsenen bei ihrer beschämenden Arbeit nicht zu stören. Dort saßen wir und schauten aus dem kleinen Fenster, das auf eine Seitenstraße der Wielkastraße ging.

Plötzlich rannten zwei Männer mit gelben Sternen an unserem Haus vorbei, dicht gefolgt von litauischen Polizisten. Wir öffneten das Fenster, lehnten uns über das Fensterbrett und schauten hinaus. Plötzlich hörten wir Schreie auf Polnisch und Litauisch, dazwischen immer das Wort »Żyd«. Die Polizisten fingen die beiden Männer und führten sie ab. Die Juden, mit erhobenen Händen, wurden vorwärts gestoßen, und die Gewehrkolben der Polizisten schlugen auf ihre Rücken.

Immer mehr Verfolger tauchten auf, Polizisten und Chappers, und machten Jagd auf Menschen mit gelben Sternen. Zufällige Passanten blieben stehen und beobachteten gleichgültig das Schauspiel. Die Fenster der umliegenden Häuser wurden geöffnet, und Leute schauten heraus und hörten sich das Geschrei an.

Wir Kinder rannten zu unseren Eltern und berichteten, was wir gesehen hatten. Die Erwachsenen öffneten ein größeres Fenster und schauten hinaus. Doch als sie die Schreie »Żyd, Żyd!« hörten, schlossen sie schnell alle Fenster und zogen die schweren Vorhänge vor. In allen Schlafzimmern wurde es dunkel.

Was wir Kinder gesehen hatten, war der Beginn des »Chappens«.

Die Chappers waren Stoßtrupps aus litauischen Jugendlichen und Studenten, die sich freiwillig zum Kampf gegen die Juden gemeldet hatten. Diese Trupps waren oft in Zivil, doch an ihren Jacken aus schwarzem Leder waren sie meist gut zu erkennen. An ihrer Spitze stand Martin Weiß, der Chef der Gestapo.

Die Chappers verfolgten die Juden, vor allem Männer, nahmen sie fest und brachten sie in das Gefängnis Lukiszki. Damals dachten wir noch, dass die jüdischen Männer gefangen würden, um in ein Arbeitslager zu kommen.

Viele Juden, die bei der jüdischen Gemeinde angestellt waren, hatten einen »Schein«, eine Arbeitsgenehmigung. Sie kamen abends nach Hause zurück, doch von jenen, die von den Chappers gefasst wurden, kam keiner zurück.

Am 13. Juli 1941 fuhren Lastwagen der Gestapo durch die Straßen der Stadt und hielten vor Häusern an, in denen Juden wohnten. Die Chappers drangen in die Wohnungen ein und befahlen allen Männern, sich anzuziehen, Handtücher und Seife zu nehmen und mitzukommen. Die erschrockenen Frauen beruhigten sie mit der Erklärung, ihre Männer würden zur Arbeit geschickt. An diesem Tag wurden zweitausend Männer nach Lukiszki gebracht. Die Chappers hatten ganze Straßen »gesäubert«.

Auch mein Onkel Maisiei Nowogródzki wurde abgeholt. Die Chappers brachen seine Wohnung in der Suboczstraße auf, und Maisiei schaffte es nicht mehr, sich zu verstecken. Er wehrte sich nicht, weil er es für sinnlos hielt. Bevor er ging, küsste er seine Frau, umarmte seine Tochter, küsste auch sie und sagte: »Pass auf Mama auf, bleib immer bei ihr.«

Maisiei war der Onkel, den ich am meisten liebte, ein geistreicher, ruhiger und bescheidener Mann. Er arbeitete bei einer Wilnaer jüdischen Bank als höherer Angestellter und genoss großes Ansehen. Als er Lena, die ältere Schwester meiner Mutter, heiratete, mieteten sie eine Vierzimmerwohnung nicht weit von der Bank, mit Blick auf das Flüsschen Wilenka, und richteten sich in ihr ein.

Ihre Wohnung war schön, und außer dem Zimmer der Eltern und dem Zimmer Leas, ihrer einzigen Tochter, gab es auch ein Zimmer voller Bücher, die Bibliothek. Dort saß Maisiei im dunklen Anzug und mit einer dunklen Krawatte hinter seinem Schreibtisch, eine Brille mit dicken Gläsern auf der Nase, und las in einem seiner vielen Bücher. Seine dünnen, schwarzen Haare waren immer gescheitelt, sein Blick klug und forschend. Er war die Ruhe und Güte selbst und strahlte Gelassenheit und Sicherheit auf seine Umgebung aus. Er hatte eine ruhige Art zu sprechen, überzeugend und zuverlässig. Oft las er uns vor, Geschichten aus dem Arbeitermilieu, oder erzählte die interessantesten und schönsten Märchen. Ich kam gerne zu Besuch und lauschte seinen Geschichten, und wenn ich dann zu Hause war, erzählte ich sie mir insgeheim immer wieder.

Maisiei stammte aus einer jüdischen Arbeiterfamilie und war im Geist der jüdischen Arbeiterbewegung von Wilna erzogen worden. Ich weiß nicht, ob er irgendeiner Partei angehörte, jedenfalls verwickelte er die älteren Familienmitglieder oft in politische Diskussionen.

Zu Maisieis Wohnung kamen manchmal Leute, mit denen er sich in seinem Arbeitszimmer einschloss und stundenlange Gespräche führte. Er war Jiddischist, das heißt, er liebte und studierte die jiddische Sprache, und oft schrieb er Notizen in eines seiner dicken Hefte.

Auch seine Frau Lena, eine kühle, ruhige Frau, hielt immer ein Buch in der Hand, oder sie spielte Klavier. Lena war kränklich und schwach und wurde von der ganzen Familie rücksichtsvoll behandelt. Ihre Gesichtszüge waren sehr zart und ihre Haut so hell, dass sie durchsichtig wirkte. Sie sah aus wie die Porzellanpuppe, die zur Dekoration auf dem Esszimmerbüfett saß. Und obwohl ich damals nicht wusste, dass ihr Name Helena auf Jiddisch Hindl hieß, »Hühnchen«, verglich ich sie in Gedanken immer mit einem Küken oder einem Vögelchen.

Ihre Tochter Lea war sechs Jahre älter als ich, ein fröhliches, angenehmes junges Mädchen mit üppigen gewellten braunen Haaren. Sie war ein unternehmungslustiges, gebildetes Mädchen, das fleißig lernte und in der Freizeit in der Schulbücherei half. Ich mochte sie sehr. Ich hatte viel von ihr gelernt und bemühte mich, so zu werden wie sie.

Als ihr Vater abgeholt worden war, packte Lea die notwendigen Sachen ein, schloss die Wohnung ab und ging mit ihrer Mutter zu Großvater. Der Weg dauerte lange. Die Hauptstraßen Wilnas waren für Juden verboten, und in den Seitenstraßen trafen sie ein paarmal auf Chappers. Als sie ankamen, erschrak Lea beim Anblick der vollen Wohnung. Doch Tante Julia nahm Jochele zu sich, und so wurde ein Schlafzimmer frei.

Bei uns, in Großvaters Wohnung, behandelte Lea ihre Mutter, als sei sie ihre Tochter, sorgte für sie und hielt ihr jede Aufregung fern.

Die Gefahr, die von den Chappers ausging, wuchs. Immer häufiger waren von draußen Schreie zu hören und das Geräusch rennender Schritte. Die Chappers drangen in jüdische Wohnungen ein und nahmen die Männer mit. Aus Angst vor den Chappers wurde beschlossen, dass auch Wolodja, der jüngere Bruder meiner Mutter, mit seiner Familie in Großvaters Wohnung schlafen solle. Wolodja, seine Frau Chassia und die kleine Tochter Fejgele lebten in einer kleineren Wohnung im selben Hof, uns gegenüber.

Dolka und ich zogen ins Badezimmer um. Dort stand eine weiße Liege, auf der Großvater sich nach dem Baden immer ausruhte. Auf dieser Liege bereitete meine Mutter ein Nachtlager für mich, und Dolka schlief auf einer Matratze auf dem Fußboden.

Die Wohnung war nun zum Bersten voll mit Bündeln, Kleidung und Menschen. Und die meiste Zeit waren alle zu Hause. Von sechs Uhr abends bis sechs Uhr morgens herrschte für die Juden Ausgangssperre. Ferner war es ihnen verboten, Nachrichten zu hören, und deshalb hatte der Stróż unser Radiogerät abgeholt.

Die Essensvorräte reichten nicht für so viele Menschen, doch in dieser Notsituation bewiesen unsere polnischen Nachbarn, die Familie Strahl, ihre Freundschaft. Sie kamen von Zeit zu Zeit zu uns und brachten Nahrungsmittel, die sie im Lebensmittelgeschäft für uns kauften. Außerdem luden sie uns Kinder ein, in ihrer Wohnung zu spielen, und die Erwachsenen, bei ihnen die Nachrichten am Radio zu hören.

Die Nachrichten waren sehr deprimierend. Der Abzug der Russen hatte eine Flüchtlingswelle ausgelöst. Viele junge Sozialisten, Kommunisten und Juden hatten die Stadt Richtung Sowjetunion verlassen, doch die meisten von ihnen, darunter viele Juden, waren nicht durchgekommen. Sie fielen der anrückenden deutschen Wehrmacht in die Hände, oder sie wurden von Litauern getötet, die sich sofort den deutschen Soldaten angeschlossen hatten, um die sowjetische Armee zu verfolgen. Es gab Gerüchte von Bekannten und Freunden, die mit der russischen Armee geflohen waren, und von anderen, die während der Flucht umgebracht worden seien. Ich hatte Angst um meinen Vater, weil er nicht mehr zu Besuch kam. War es möglich, dass er mit den Russen geflohen war? Wenn ja, dann war das bestimmt sehr gefährlich. Doch niemand konnte mir meine Fragen beantworten, auch meine Mutter wusste nichts.

Eines Tages kam Onkel Schneior zu uns, der jüngere Bruder meines Vaters, und erzählte, was am ersten Tag der Besetzung Wilnas durch die Deutschen, am 25. Juni, passiert war. Mein Vater war nach Hause gegangen, zu Großvater Weksler. Doch bevor er in die Wohnung hinaufstieg, war er noch einen Moment am Tor stehen geblieben. Deutsche Soldaten zogen durch die Straßen, und der polnische Hausmeister, ein alter Mann und Antisemit, empfing die Deutschen mit großer Begeisterung. Als er meinen Vater entdeckte, rief er laut: »Jude, bück dich vor den Deutschen!«

Mein Vater sah ihn erschrocken an, doch ein deutscher Offizier, der in diesem Moment vorbeiging, kam näher und sagte: »Juden brauchen sich vor Deutschen nicht zu bücken.«

Dann befahl er meinem Vater, ihn zu begleiten. Mein Vater wurde in das städtische Gefängnis Lukiszki gebracht, und seither hatte man nichts mehr von ihm gehört.

Damals freute ich mich, denn ich dachte, er sei wenigstens nicht umgebracht worden wie jene, die versucht hatten, vor den näher rückenden deutschen Soldaten zu fliehen.

Später erfuhr ich, dass am 4. Juli die ersten Juden in Ponar ermordet worden waren. Sie wurden aus dem Gefängnis Lukiszki dort hingebracht, und bis zum 20. Juli waren in Ponar etwa fünftausend jüdische Männer ermordet worden.

A lichtiker sumer tog

A lichtiker sumer tog is eß gewen,

di sun hot gewarmt di welt,

di welt hot gelacht, gepuzt, sich gefrejd.

Nor mir is geblibn di kelt,

di gaßn ganz pußt,

eß set sich kejn mentsch.

Ich siz baj dem fenzter un tracht,

wolt doch der tog schojn gicher awek,

ch’bin unruik woß bringt di nacht.

Nit di nacht hot mir najeß

un trojer gebracht,

nor take der lichtiker tog.

Ich siz un ich wart

un se fun der wajt

a mentsch komt zu mir

fun dem rog.

Er gejt glajch zu mir

un sogt mir di bßure:

Far unds jiden hejbt izt on di emeße zure.

Di Dajtschn sej komen in Wilne arajn.

Un dir hobn sej schojn gebracht pajn.

Dajn tate s’geschtanen far a klejne tir,

zu im is gekomen a man in mundir.

Der Stróż hot gesogt – doß is a jid.

Mir darfn kejn jidn, ich nem im mir mit!

Gesogt un geton, a mach mitn hant

farschpart dajnen tatn

hinter ajn tfiße want.

Wen wet er kumen un wos wajter t’geschen,

weßt du, majn kind, alejn schon farschtejn.

Mit der zajt weßstu wißn in elnter nojt

doß dajn tate s’gegangen zum tojt,

un wekgenomen hot im fun dir

ot asa min mentsch in a dajtschn mundir.

Ch’hob kein wort geentfert,

farschtejt ir alejn,

nor ojßgebrochn bin ich in a gewejn.