14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Der beeindruckende Lebensbericht Paul Newmans basiert auf einem Sensationsfund von mehr als 80 Stunden Tonaufnahmen, die er - teils in Interviewform, teils als Monolog - aufzeichnete und die erstmals von der Familie freigegeben wurden. Er beschreibt eindrücklich seine Entwicklung von einem unsicheren jungen Mann, der neidisch ist auf andere männliche Stars seiner Zeit wie Marlon Brando und James Dean und sich scheut in eine Kamera zu sprechen, über einen aufstrebenden Hollywood-Newcomer, bis hin zu der Legende Paul Newman, als die wir ihn erinnern. Er hadert darin auch mit seiner Rolle als Symbol für Männlichkeit und Sexyness, ein Hadern, das in der Kindheit angelegt wurde. Newman hatte zeitlebens das Gefühl seine Mutter liebe ihn nur, weil er ein schönes und vorzeigbares Kind sei.

Er erzählt von größtem Hollywood-Glamour, aber auch von den Abgründen, die damit einhergehen. Offen und ehrlich schaut Newman auf sein Leben zurück, auf seine gescheiterte Ehe, sein Alkoholproblem, den traumatisierenden Tod seines Sohnes, aber auch auf seine großen Erfolge, filmisch, philanthropisch und persönlich.

Erfrischend direkt, ehrlich und schnörkellos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 456

Ähnliche

© Newman Familiensammlung. Fotograf unbekannt

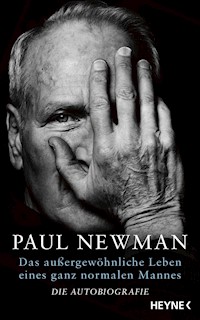

PAUL NEWMAN

Das außergewöhnliche Leben eines ganz normalen Mannes

DIE AUTOBIOGRAFIE

Auf Grundlage von Interviews und Gesprächen unter der Leitung von Stewart Stern Zusammengestellt und aufbereitet von David RosenthalAus dem Amerikanischen von Heike Holtsch

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Extraordinary Life of an Ordinary Man – A Memoir« bei Knopf Doubleday.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Paul Newman wurde 1925 geboren. Vor allem in seinen ersten Lebensjahrzehnten herrschte in der amerikanischen Gesellschaft noch ein anderes Frauenbild, ein anderes Verhältnis zwischen Männern und Frauen und auch zwischen Schwarzen und Weißen vor als heute. Daher sind in wenigen Passagen dieses Buches Formulierungen enthalten, die man heute so nicht mehr gebrauchen würde. Aus Gründen der Authentizität wurden diese beibehalten, obwohl sie nicht den Werten des Verlages entsprechen und auch im Widerspruch zu Paul Newmans philanthropischem Wirken und seinem Engagement in der Bürgerrechtsbewegung in seinen späteren Lebensjahrzehnten stehen.

Deutsche Erstausgabe 2022

© 2022 by Joanne Woodward Newman

All rights reserved. Published in the United States by Alfred A. Knopf, a division of Penguin Random House LLC, New York, and distributed in Canada by Penguin Random House Canada Limited, Toronto.

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, an imprint of The Knopf Doubleday Group, a division of Penguin Random House, LLC

© der deutschsprachigen Ausgabe 2022 by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Evelyn Boos-Körner

Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch, unter Verwendung des Original-Covers:

Coverdesign: John Gall; Coverfoto: Bruce Davidson/Magnum Photos/Agentur Focus

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-29734-3V001www.heyne.de

Dieses Buch ist Stewart Henry Stern gewidmet22. März 1922 – 2. Februar 2015

Erfolg ist das, was den Unterschied zwischen Vorstellungskraft und Verantwortungslosigkeit ausmachtWenn ich »Newman« als Eintrag im Wörterbuch definieren müsste, würde ich ihn so formulieren:»Jemand, der sich zu viel Mühe gibt.«

– PAUL NEWMAN, UNVERÖFFENTLICHTE INTERVIEWS, 1991

PAUL NEWMAN, ETWA 1929

© Newman Familiensammlung

VORWORT

Im September 1986, also in dem Jahr, als sich Paul Newman auf dieses Projekt einließ, wurde er in einem Artikel der New York Times als »hager und über eins achtzig« beschrieben.

Darauf konterte eine Klatschkolumnistin der New York Post: »Alle, die Paul schon mal von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden, sagen, er kommt nicht mal annähernd an eins achtzig heran, außer mit Absätzen.« Dann rief sie zu einem Wettbewerb auf: »1000 Dollar an Newmans bevorzugten Wohltätigkeitsverband oder Wahlkampfkandidaten für jeden Zoll, den er größer ist als eins zweiundsiebzig …, und zwar barfuß.« Weil unser Dad sich einen Spaß daraus machen wollte, in den Klatschspalten zu bleiben, spielte er mit. Er erhöhte den Einsatz auf hundert Mal so viel und kaufte sich ein Paar Gravity Boots, mit denen er sich kopfüber irgendwo herunterhängen lassen konnte, um sich noch ein Stück zu strecken. Soweit wir wissen, fand der Wettbewerb dann doch nicht statt.

Für 1986 können wir jedenfalls mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er volle eins achtundsiebzig groß war. Beide Zeitungen lagen also falsch.

Er besaß Integrität. Er legte auch stets Wert auf Privatsphäre und fühlte sich bei Interviews nie richtig wohl. Der Gedanke, dass unser Vater das Buch, das Sie jetzt in den Händen halten, überhaupt jemals in Betracht zog, scheint uns vollkommen abwegig, aber er ist tatsächlich fünf Jahre lang drangeblieben. Er wollte diese Aufzeichnungen seinen Nachkommen hinterlassen – so hatte er es sich ursprünglich vorgestellt. So, und als eine Möglichkeit, »das eine oder andere, was öffentlich dokumentiert war, geradezurücken«, nachdem die Boulevardpresse ihm die meiste Zeit seines Lebens auf den Leib gerückt war. Zum Teil Bekenntnis, zum Teil Selbstanalyse, enthüllt sich in diesem Buch vieles, das, wenn er uns eher daran hätte teilhaben lassen, wohl zu manch tief greifenden Gesprächen über Beziehungen, die eigene Identität, das Glück und die Kunst geführt hätte, und ganz bestimmt zu einigen ziemlich unbehaglichen Familienessen.

Der Einzige, der für Paul infrage kam, um an dem Projekt mitzuwirken, war Stewart Stern, ein enger Freund, vertrauenswürdiger Hüter von Familiengeheimnissen und atemberaubender Autor. Bekannt vor allem für das Drehbuch von … denn sie wissen nicht, was sie tun, hatte er auch die Drehbücher für zahlreiche Filme geschrieben, in denen sowohl Paul als auch seine zweite Frau, Joanne, mitspielten.

Durch seine Zuneigung zu den beiden, zu ihrer beider Kinder und den Kindern ihrer Kinder wurde Stewart so etwas wie ein adoptierter Verwandter, der wie durch eine glückliche Fügung zur DNA der Familie passte. Ab 1986 verschrieb auch er sich diesem neuen Projekt und bestand im Namen des Initiators darauf, dass alle bei den Interviews so schonungslos aufrichtig sein sollten, wie sie konnten. Enge Freunde und Verwandte wurden für die Abschriften der Tonaufnahmen verpflichtet. 1991 schienen Stewart und mein Vater schließlich absolut überwältigt davon. Sie steckten bis über die Ohren in Material.

Danach wurde nicht mehr viel darüber gesprochen. Nach einem Jahr Krankheit (und fast genau ein Jahr nach seinem letzten Sieg auf der Rennstrecke von Lime Rock) starb unser Vater im Jahr 2008. Er wurde dreiundachtzig Jahre alt. Für eine Ewigkeit schien unsere Welt stillzustehen. Unweigerlich herrschten zunächst die Verwirrung und das Chaos, womit man bei Todesfällen zurechtkommen muss, und der Nebel aus Trauer.

Fast ein ganzes Jahrzehnt verging. Ab und zu kamen die Abschriften der Tonaufzeichnungen wieder zur Sprache. Aber keiner wusste Genaues darüber. Es hatte sogar geheißen, sie wären verbrannt worden. Stewart, der sich mit seinen damals zweiundneunzig Jahren selbst dem Lebensende näherte, wollte unbedingt wissen, was aus den Aufzeichnungen geworden war. Er wollte sie zumindest für die Nachwelt archivieren. Bevor das Rätsel gelöst wurde, starb er.

Wir gingen davon aus, dass die Abschriften irgendwo herumlagen. Aber vielleicht auch nicht. Wir wollten sie uns ansehen … oder lieber doch nicht? 2019 fanden wir zufällig einige zusätzliche Interviews in verschlossenen Aktenschränken, die in den feuchten Keller unseres Elternhauses in Connecticut verfrachtet worden waren. Irgendwann später stieß unsere Freundin, die Produzentin Emily Wachtel, beim Archivieren von Unterlagen unserer Familie auf die gesamten Abschriften unseres Vaters. Aus einem flüchtigen Blick wurde ein jahrelanges Leseprojekt, und was sich dabei enthüllte, schien ungeschönt und sehr persönlich. Vierzehntausend Seiten insgesamt, und Emily war der Ansicht, es könne durchaus interessant sein, das begonnene Projekt zu vollenden.

Über Privatjets und rote Teppiche kann man überall etwas lesen. Aber darum geht es hier ganz eindeutig nicht. Es handelt sich eher um eine Selbst-Sektion, das Auseinandernehmen von Gefühlen, Motiven und Motivationen, erweitert um andere Stimmen und Ansichten wie in einem griechischen Chor, von Verwandten, Navy-Kameraden und Schauspielkollegen. Eines der allgegenwärtigen Themen ist die stetige Unsicherheit, die vielen Künstlern vermutlich bekannt vorkommt. Denn die Wirklichkeit scheint ihnen nicht verlässlich. Für manche Menschen ist kaum nachvollziehbar, warum bei all dem Erfolg dieses Gefühl des Zweifels so unablässig bestehen bleibt. Da war jemand, der sich für einen Hochstapler hielt, für einen ganz normalen Mann mit einem außergewöhnlichen Gesicht, der das Glück auf seiner Seite hatte und weit mehr erreichte, als er sich überhaupt vorgestellt hatte. Er hatte immer das Gefühl, nicht mit Talent, sondern mit Beharrlichkeit hatte er es so weit gebracht. Es gab ein paar Leute, die ihn abwiesen, aber zum Glück gab es auch eine Menge Leute, die erkannten, dass er etwas Außergewöhnliches an sich hatte, lange bevor er selbst es bemerkte.

Dann ist da noch das allseits bekannte Märchen von zwei Hollywood-Stars und ihrer glückselig unkomplizierten fünfzig Jahre währenden Ehe, das, abgesehen davon, dass es aufgebauscht ist, unfair gegenüber all denen erscheint, ob berühmt oder nicht, die jemals eine Liebesbeziehung eingegangen sind. Wenn man sich klarmacht, dass es zwei Familien gab, mit Halbgeschwistern und allen möglichen Kollateralschäden, dann wird die Geschichte plötzlich um einiges nachvollziehbarer. Die Atmosphäre bei uns zu Hause war wechselhaft, mal aufgeladen, und dann wieder heiter. Umso mehr Anerkennung gebührt angesichts der Wahrheit dem Paar aus Fleisch und Blut, das all diese Dramen und Vertrauenskrisen überstand und wenngleich vom Kampf gezeichnet, dennoch unverrückbar miteinander verbunden daraus hervorging.

Bei Vätern bestimmter Jahrgänge gibt es das Klischee, dass sie distanziert oder unbegreiflich sind. Unserer war zwangsläufig der Nachfahre seines eigenen frustrierten Vaters und all der vorangegangenen Generationen, die sich mit der Erziehung ihrer Kinder abmühten, ohne dass ihnen jemand richtig beigebracht hätte, wie das geht. Dieses Buch besteht aus Rückblicken von späteren Zeitpunkten aus. Bemerkenswert ist, dass unser Vater nach all diesen Interviews immer weiter an sich arbeitete und sein Bestes tat, emotional, künstlerisch und altruistisch, unermüdlich bis zum Schluss. Plötzlich Einblick in diese Enzyklopädie seiner Gedanken und Beweggründe, seiner Konflikte … seiner Lebensumstände zu haben, war für uns, um es in Worte zu fassen, tief greifend. Zu hören, dass er uns all das wissen lassen wollte, war mehr als bewegend.

Melissa Newman

EINLEITUNG

Mal sehen, ob wir ein erstes Kapitel hinbekommen, und dann versuchen wir es mit einem zweiten Kapitel, dann mit einem dritten, dann mit dem vierten und fünften … Jetzt sehen wir uns mal an, was wir schon haben: Das haben wir erwähnt, und das haben wir auch erwähnt – die generelle Einstellung haben wir abgehandelt, die Anfänge und die Erschaffung (eines Sexsymbols, Anm. d. Redaktion), die Trinkerei und alles Amüsante und welche Moral auch immer dahintersteckt.

Das größte Paradox bei all dem ist, dass man eigentlich so anfangen könnte wie die Autoren manch anderer Biografien: »Schon als kleiner Junge brachte er dieses und jenes zustande, und als er dann erwachsen war, wurde er Premierminister. Und jetzt wollen wir einmal zurückblicken und uns genauer ansehen, wie es dazu kam.«

Aber wie sich bei diesem Buch herausstellt, ist es einfach nur die Geschichte eines kleinen Jungen, der zur Zierde seiner Mutter wurde, zur Zierde ihres Hauses, von allen bestaunt, weil er so dekorativ war. Wäre er ein hässliches Kind gewesen, hätte seine Mutter ihm keinerlei Beachtung geschenkt. Hätte er ein Bein nachgezogen oder ein herunterhängendes Augenlid gehabt, wäre sie nur deshalb kurz stehen geblieben und hätte ihn getröstet, weil sie etwas brauchte, dem sie Trost spenden konnte – aber mit dem kleinen Jungen selbst hätte das nichts zu tun gehabt.

Das gekünstelte Gehabe, das gar nicht ihm galt und in keinerlei Zusammenhang mit ihm stand, verletzte den kleinen Jungen so sehr, dass er sich in seinem tiefsten Inneren schließlich sagte: »Meine Güte, nimm’s doch einfach mit, es steht dir ja ohnehin zu. Ich für meinen Teil rette, was von meinem Selbst zu retten ist.«

Dann schnappte sich der Junge mit dem schönen Äußeren seinen Fußball und machte sich davon. Es fehlte ihm an nichts. Er bekam gutes Essen und führte ein tolles Leben, und er ließ sein tiefstes Inneres – den Waisenjungen sozusagen – weit hinter sich im Staub zurück.

Aber der verwaiste Junge lief hinter dem dekorativen kleinen Scheißkerl her, den er doch eigentlich so sehr verabscheute. Er wollte ihn einholen, auch dann noch, als der dekorative kleine Scheißer alle möglichen Auszeichnungen einheimste, jedes Spiel für sich entschied, immer wieder Lobeshymnen und Ehrungen einstrich, während das verwaiste Kind den Boden unter den Füßen verlor. Es konnte ihn lange nicht einholen, erst in den letzten paar Jahren gelang es ihm, und da sagte es: »Oha. Warte mal! Ich muss mich erst mal umsehen und mir das Ganze irgendwie erklären.«

Ich war für meine Mutter wie Pinocchio, jemand, der aus der Art schlug.

Noch heute versuche ich, die Verflechtung meines eigenen Innersten und meiner eigenen Wünsche von allen anderen um mich herum zu entwirren, die immer denken, sie würden sämtliche Antworten kennen.

Dieses Buch entsprang dem Bestreben, meinen Kindern alles zu erklären. Ich galt immer als distanziert und reserviert. Aber das lag nicht daran, dass andere Menschen ihre Arme zu weit ausgestreckt hätten, sondern daran, dass ich meine Arme nicht weit genug ausstrecken wollte. Und je weiter die anderen ihre Arme ausstreckten, desto weniger streckte ich meine aus. Für mich fühlte es sich dann an, als würde mir die Luft abgeschnürt.

Ich möchte nur ein paar Aufzeichnungen hinterlassen, die das eine oder andere geraderücken, die den Wildwuchs um mich herum ein wenig zurückstutzen, die mit einigen Legenden aufräumen und die Piranhas fernhalten. Etwas, das so genau wie möglich die Zeit dokumentiert, die ich auf diesem Planeten verbracht habe. Irgendwann höre ich mir die Aufzeichnungen nochmal an, an meinem Lebensabend wahrscheinlich, und dann mache ich daraus so etwas wie eine Autobiografie, die, so gut es geht, der Wahrheit entspricht. Denn was ansonsten über mich im Umlauf ist, kommt der Wahrheit nicht einmal nahe.

Das ist alles, was ich möchte, mehr nicht.

I

Ich sitze in der Bibliothek in meinem Haus in Connecticut, auf einer kleinen Couchgarnitur vor dem Kamin. Gerade habe ich einen Joint geraucht, und da hatte ich die Straßenzüge der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, klar und deutlich vor Augen: Shaker Heights, Ohio. Ich erinnere mich noch genau an alles, auch an Einzelheiten, von denen ich dachte, sie wären längst vergessen und von denen ich niemals erwartet hätte, dass sie mir in Erinnerung geblieben sind.

Geboren wurde ich 1925. Shaker Heights war damals eine Vorstadt von Cleveland, und sie war so, wie alle anderen amerikanischen Vorstädte gern gewesen wären. Sie setzte die Standards, an denen andere wohlhabende Vororte sich messen lassen mussten. Wir wohnten in einem großen, dreistöckigen Haus in der Brighton Road, weit entfernt von der wohlhabendsten Gegend, aber wir waren eindeutig gut situiert. Mein Vater Arthur und sein Bruder Joe (genannt J. S. und in seiner Freizeit ein produktiver Autor von humoristischen Versen) betrieben die Newman-Stern-Sporting-Goods Company, die sich in einem imposanten Eckgebäude in Downtown befand. In der Branche rangierte sie direkt hinter dem New Yorker Vorbild Abercombie & Fitch.

Aber da ich in Shaker Heights aufwuchs, kann ich mich auch noch an Pferdegespanne erinnern, die Milchkarren oder Eisblöcke zogen. Die staatlichen Schulen dort galten als die besten in den Vereinigten Staaten. Rundherum waren Hunderte von Morgen Wald und fünf kleine Seen, wohin wir zum Angeln gingen und wo wir die Umgebung erkundeten. Sicherheit war damals kein Thema; im Sommer konnte man vier Tage lang in den Wäldern bleiben, ohne dass einem etwas passierte. Ungemütlich wurde es allenfalls, wenn wir Kinder »Krieg« führten. Dann schnappten wir uns die Stangen, an denen die Nachbarn Tomaten zogen, warfen sie wie Speere und nahmen die Deckel von Mülltonnen als Schilde. Es war wie bei einem Ritus aus Papua-Neuguinea.

Alle Familien waren schneeweiß, keine Ausländer und keine Schwarzen auf den ruhigen Straßen und Grundstücken. Möglicherweise waren die Newmans die erste jüdische Familie, die in die Brighton Road vordrang. Aber wir taten das Gleiche wie alle anderen auch. Wir veranstalteten improvisierte Zirkusvorstellungen im Garten, verkauften Limonade, vollführten waghalsige Kunststücke auf unseren Schaukeln. Kleine Kinder, die im gleichen Alter waren wie mein älterer Bruder Art Jr. und ich, kamen zu uns nach Hause, und dann erzählte mein Vater erfundene Geschichten, für die er sich die abenteuerlustigen Terry Berry Boys ausgedachte hatte. Diese Geschichten erzählte er in Serie, jeden Abend ein anderes Kapitel. Anschließend tat er so, als wäre er ein verängstigtes Tier, und die Nachbarskinder hüpften auf ihm herum und machten Ringkämpfe mit ihm. Irgendwann ging er in Deckung wie ein Boxer, und der Spaß war vorbei. »Das reicht jetzt, Jungs«, sagte er dann immer, und die Kinder wurden nach Hause geschickt, während Art und ich uns bettfertig machten. Dabei hatte Art natürlich immer noch genug Zeit, mich nach allen Regeln der Kunst zu malträtieren, meistens in unserem sogenannten »Klub« – also in unserem gemeinsamen Spielzimmer auf dem eigentlichen Dachboden in der dritten Etage.

Am liebsten setzte er sich auf meinen Rücken, packte mich am Kinn und probierte aus, wie weit er mir den Kopf in den Nacken biegen konnte. Er dachte wohl, ich hätte es verdient, weil ich immer die gesamte Aufmerksamkeit unserer Mutter Tress bekam, all ihre Zuneigung, und dass für ihn nur ein paar Krumen übrig blieben. Der größte Unterschied zwischen Arthur und mir war, dass das unterschiedliche Verhältnis zu unserer Mutter ihn überhaupt nicht störte. Arthur fand immer, dass Gott ihn bei all den ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genau dort platziert hatte, wo es gar nicht besser hätte sein können. Mein Bruder beschloss, sich nur an das Gute aus unserer Kindheit zu erinnern, wohingegen ich mich in erster Linie an das Versagen und alles, was schieflief, erinnere.

Wir verbrachten viel Zeit oben in unserem Spielzimmer. Dort machten wir auch unsere Hausaufgaben. Und Art übte dort Schlagzeug, während ich in einem bequemen Sessel saß, Schallplatten auf dem Victrola laufen ließ und massenhaft Comics las. Unser »Klub« war gemütlicher als das schicke Wohnzimmer unten, wo eigentlich überhaupt keiner wohnte. Es liegt nahe, dass mein Gefühl für »Dekoration« aus dem penibel eingerichteten Showroom dort unten herrührt. Meine Mutter war sehr stolz darauf, wie es in diesem Wohnzimmer aussah, aber mir kam ihr Stil, den man heutzutage wohl als »Bloomingdale’s Modern« bezeichnen würde, immer unterkühlt vor. Alles wirkte manikürt, ausgerichtet auf Wirkung, nicht auf Behaglichkeit. Schon ganz zu Anfang kam sie auf die Idee, das Zimmer mit schwarzem Teppichboden auslegen zu lassen – und dann kaufte sie sich einen weißen Spitz, weil er auf diesem Teppich so toll aussah. Natürlich hinterließ der Hund bei jeder Bewegung eine Spur aus weißem Fell.

PAUL UND ARTHUR JR. ETWA 1929

© Newman Familiensammlung

Neben dem Wohnzimmer war ein großes Esszimmer, in dem wir jahrelang so gut wie alle Mahlzeiten gemeinsam einnahmen. Gesprochen wurde dabei kaum, und das Abendessen war immer eine Tortur. Wir hatten einen Esstisch mit Intarsien, und darauf lag immer eine feine Tischdecke. Jeden Abend wurde der Tisch mit edlem Porzellan gedeckt. Da saßen wir dann, und mein Vater erschien immer als Letzter. Oftmals trug er noch ein Jackett und eine Krawatte, aber wenn er nach der Arbeit Zeit gehabt hatte, sich umzuziehen, manchmal auch einen Bademantel. Wir hatten zwar ein Dienstmädchen, aber meine Mutter reichte uns die Teller immer selbst. Oft gab es bloß gebratenes Fleisch mit Gemüse und Kartoffelpüree. Vor dem Essen sprach mein Vater meistens einen Toast aus, und mein Bruder und ich stießen mit unseren Wassergläsern an.

Irgendwann beschloss meine Mutter, dass sie die Tischdecke nicht ständig bügeln wollte, also verlegte sie das Essen in den deutlich kleineren Frühstücksraum neben der Küche. Mein Vater war mit dieser Umstellung ganz und gar nicht einverstanden, deshalb aß er weiter im Esszimmer, und zwar allein. Zum Nachtisch gab es Pudding oder Kuchen – meine Mutter konnte sehr gut backen –, anschließend sagte mein Vater »Entschuldigt mich« und ging nach oben, um zu lesen (er bekam nie genug von der Encyclopaedia Britannica, die er von vorne bis hinten schon mehr als einmal durch hatte) oder um ein Schläfchen zu halten. Art und ich halfen beim Abwasch, dann gingen wir in unser Spielzimmer, machten uns eine Ladung Popcorn und tranken Eistee oder Sprudel.

Im Esszimmer schlugen Art und ich immer mit den Köpfen gegen die Wand. Wortwörtlich. Erst fiel es niemandem auf, bis die Delle schließlich so groß war, dass meine Eltern sie bemerkten. Wir waren nicht zimperlich beim Köpfe-an-die-Wand-Schlagen, sondern machten es mit solcher Wucht, dass hinter der Tapete der Verputz abbröckelte. Dabei müssen wir uns eigentlich das Gehirn halb zerschlagen haben. Diese Wand war unsere eigene Klagemauer. An jemand gleich Großem konnte ich meine Wut nicht auslassen, also ließ ich sie an der Wand aus. Heute muss ich lachen, wenn ich daran zurückdenke – zwei kleine Jungen, die sich abwechselnd auf die Schulter tippen und sagen: »Jetzt bin ich aber dran.« … »Ok, du zuerst!« Art war der Größere, also war er vermutlich zuerst dran. Da er einen halben Kopf größer war als ich, schlugen wir nie genau an dieselbe Stelle. (Jahre später, als ich aus dem Zweiten Weltkrieg zurück nach Hause kam, sah ich mir die Wand an und stellte belustigt fest, dass die Dellen noch deutlich zu erkennen waren.)

ARTHUR UND PAUL MITTE DER 1930ER-JAHRE

© Newman Familiensammlung

Bei uns zu Hause klang es immer, als herrschte Krieg. Manchmal waren die Kriegsgeräusche leise, wie Messerstiche in menschlichem Fleisch, verstohlen und heimlich wie kaum hörbare Kommandos bei Nacht. Aber es konnte auch explosiv und laut werden, wenn meine Mutter wieder einmal in die Luft ging. Oder in die Luft zu gehen drohte. Dann saßen wir da und warteten geradezu darauf, dass etwas schiefging und jemand aus der Haut fuhr; wir warteten darauf, dass jemand etwas falsch machte und auf den darauffolgenden Ausbruch. Meistens lagen wir schon im Bett und hörten, wie unsere Eltern sich stritten und gegenseitig anschrien. Ich hörte oft, wie etwas zu Bruch ging. Einmal riss meine Mutter bei einem Streit ein Bild von der Wand und zerbrach es auf dem Kopf meines Vaters. Es war eine Pastellzeichnung von nackt herumtanzenden Nymphen (die ich mir mit einem Vergrößerungsglas schon genauer angesehen hatte). Es hing genau über dem Sofa. Wahrscheinlich ist mein Vater erst mal mit dem Rahmen über den Schultern herumgelaufen. Ich weiß noch, dass das Ganze wirklich bedrückend war, aber wenn ich heute daran zurückdenke, sehe ich all das vor mir wie Szenen aus einem Comic.

Als ich fünf war, kam die Weltwirtschaftskrise in Amerika an. Ein Viertel der Sportartikelhändler im ganzen Land ging in den folgenden Jahren bankrott, und mein Vater schien zutiefst verzweifelt. Wir handelten mit Luxusartikeln, aber niemand wollte noch Luxusartikel kaufen. Newman-Stern veranstaltete einen Sonderverkauf, und davon, wie erfolgreich der lief, hing es ab, ob das Geschäft geöffnet bleiben würde.

Irgendwann ging den Gebrüdern Newman das Geld aus. Ich weiß noch, dass mein Vater nach Chicago fuhr und die Firmen Spalding und Wilson dazu brachte, ihm Ware im Wert von 250 000 Dollar auf Kommission zu überlassen. Mein Vater hatte einen so guten Ruf als seriöser Geschäftsmann, dass die Fabrikanten wussten, sie würden die Bezahlung der Ware letztlich bekommen. Es sprach eindrucksvoll für meinen Vater und meinen Onkel Joe und für ihre Geschäftsmoral, dass sie die Wirtschaftskrise somit finanziell unbeschadet überstanden.

Wir alle trugen dazu bei. Dass meine Mutter arbeitete, hätte mein Vater niemals zugelassen, aber sie entließ das Dienstmädchen – was ihn schon genug ärgerte. Meine Mutter sagte: »Ich werde selbst putzen, und dann behalte ich das Geld, das ich sonst dem Dienstmädchen bezahlt hätte, und kaufe die Möbel, die ich haben möchte.« Das tat sie auch. Sie übernahm das Waschen, Mangeln, Bügeln, kaufte neue Möbel oder polsterte die alten selbst auf, sie nähte sogar Vorhänge und Volants. (Sie war mächtig stolz darauf, und es war ein Triumph für sie, das Gesicht zu wahren, weil mein Vater nie die Mitgliedschaft im Oakwood, dem jüdischen Country Club, ruhen lassen musste.)

Ich arbeitete zunächst im Lagerraum von Newman-Stern, und als ich etwas älter war, wechselte ich in den Verkauf. Ich verkaufte alles Mögliche: Ferngläser, Bälle, Tennisausrüstung. Ich war ein guter Verkäufer, ein redlicher Verkäufer. Wenn ich dabei war, jemandem eine Bowlingkugel zu verkaufen und derjenige plötzlich sagte: »Menschenskind, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine neue Bowlingkugel brauche«, dann sagte ich: »Wenn Sie sie nicht brauchen, kaufen Sie sie einfach nicht.« Ich habe gern dort gearbeitet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Newman-Stern auch Militärbedarf im Sortiment. Einmal kam jemand vorbei und bot eine Kiste mit übrig gebliebenen Bombenzielfernrohren der Firma Norden an, diese futuristischen, einst geheimen militärischen Geräte, mit denen die US-Luftwaffe zielsicher ihre Bomben über Deutschland oder Japan abwerfen konnte. Der Typ konnte seinen unhandlichen Lagerbestand nirgendwo loswerden, verständlicherweise. Beim ersten Blick auf die komplizierten Apparaturen, dachte man: »Was soll man denn damit anfangen?« Aber Onkel Joe (der auf dem College Angewandte Wissenschaft belegt hatte) und mein Vater nahmen die Geräte auseinander, bis sie die Konstruktion durchschaut hatten. Wenn man an einer Stelle der Zielgeräte auf einen Knopf drückte, sprang ein leistungsstarker elektrischer Motor an, und mit etwas Improvisation konnte man daraus einen recht preisgünstigen automatischen Garagenöffner bauen. Die Regelwiderstände konnte man für viele gefahrenträchtige Haushaltsgeräte verwenden, und in den Zielgeräten war sogar einer der ersten analogen Computer verbaut.

Die Brüder schalteten eine ganzseitige Anzeige im Plain Dealer von Cleveland, in der sie beschrieben, wie man jedes einzelne der sechsunddreißig Bauteile umfunktionieren konnte. In den nächsten drei oder vier Tagen konnte man sich in unseren Laden kaum hereinkämpfen. Wir bekamen sogar einen Anruf der renommierten Case School aus Cleveland mit einer Bestellung von zwei vollständigen Geräten zum Preis von 2800 Dollar pro Stück – damals eine immense Summe. Es ging zu wie im Taubenschlag – etwa 200 000 Dollar Umsatz in ein paar Tagen.

Onkel Joe und mein Vater schäumten über vor Freude, nicht so sehr wegen des Geldes, sondern weil sie etwas ins Sortiment genommen hatten, das schon allen möglichen Läden angeboten worden war, aber nur sie hatten erkannt, welches Potenzial es hatte. Sie hatten einen riesigen Erfolg daraus gemacht. Das war die Romantik des Einzelhandels. Und die Brüder Newman waren Romantiker.

Dabei war es nicht von Anfang an so gewesen, jedenfalls nicht für meinen Vater. Als junger Mann wollte mein Vater Schriftsteller werden, und etwas anderes wollte er eigentlich auch gar nicht. Kurz nachdem er vom Pflichtdienst im Ersten Weltkrieg zurückkam, wurde er zum jüngsten Reporter, den die Cleveland Press jemals unter Vertrag hatte. Aber dann überredete ihn sein Bruder, der sich zunächst auf Elektro-Experimentierbaukästen für kleine Jungen und technisch fortschrittliche Mikrofone, Sender und Fernschreiber spezialisiert hatte, in sein noch neues Sportartikelgeschäft einzusteigen. (Die Umorientierung hin zu Sportartikeln war dadurch bedingt, dass die Regierung den Verkauf von privatem Fernmeldezubehör verboten hatte, nachdem Amerika 1917 dem Kaiser den Krieg erklärt hatte.) Joe war der Geschäftsführer der Firma, mein Vater der Finanzverwalter, wodurch er eigentlich immer im Schatten meines Onkels stand. Aber aus dieser Situation kam er nicht heraus – er hatte gerade eine Familie gegründet, er hatte Verpflichtungen und er war ein honoriger Mann. Er konnte seiner jungen Frau keine finanzielle Last aufbürden, und eine Scheidung wäre für Arthur niemals infrage gekommen.

ARTHUR NEWMAN SR. 1938 IN SEINEM BÜRO

© Newman Familiensammlung

Er wurde zu einem Gefangenen: gefangen in dem Geschäft, gefangen von seinem Schwanz, ohne die nötige Zeit, sich seine Entscheidungen reiflich zu überlegen.

Ich glaube nicht, dass er an seiner Arbeit wirklich Freude hatte. Ich glaube nicht, dass er an seinem Palast Freude hatte. Und ich glaube auch nicht, dass er an seiner Familie Freude hatte.

Teresa Fetzko, meine Mutter, war eine schöne junge Frau, die mit ihrer Familie aus Osteuropa hierher immigriert war (aus der damals schon zerfallenden Österreichisch-Ungarischen Monarchie, und zwar aus der heutigen Slowakei). Kurz nach Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts kam sie hier an, eigentlich noch als junges Mädchen, und eigentlich mit nichts weiter als Lumpen am Leib. Ihre Familie war sehr arm, und das war einer der Gründe für die stets vorhandene Angst meiner Mutter, alles zu verlieren. Sie behauptete, ihr Vater sei Professor, dabei war er in Wirklichkeit Maurer. Ihre eigene Mutter war gestorben, als sie selbst noch ein Kind war, und mit sechzehn heiratete sie einen jungen Typen, ließ sich aber kurz darauf scheiden, weil er, wie sie sagte, gewalttätig war.

Als mein Vater sie kennenlernte, arbeitete sie in Cleveland als Kartenabreißerin im Alhambra-Theater. Als sie mit meinem Vater liiert war, der wesentlich besser situiert war als sie, beschloss sie, aus der römisch-katholischen Kirche auszutreten und zur vergleichsweise weniger strengen (und der Familie ihres jüdischen Verehrers vielleicht weniger bekannten) Religionsgemeinschaft Christian Science zu konvertieren. Bald wurde sie von meinem Vater schwanger, und obwohl ihre Familie ihr gehörigen Druck machte, brachte sie das Baby (meinen Bruder Art Jr.) zur Welt und einige Zeit später heirateten Arthur Sr. und Tress. Mein Vater tat es aus dem Zwang heraus, und ich glaube, wenn er nicht ein so honoriger Mann gewesen wäre, hätte er sie im nächsten Moment schon wieder verlassen. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Mutter ihn ganz einfach so sehr liebte, ob sie Angst vor einer Abtreibung hatte oder ob sie ihn aus anderen Gründen heiratete, jedenfalls schafften die beiden es, eine Familie zu gründen. Nur ein Jahr nach Art Jr. wurde ich geboren, aber das war zunächst auch gar nicht sicher, denn offenbar hatte es heftige Auseinandersetzungen über andere Optionen gegeben.

Die Newmans hatten von Anfang an Vorbehalte gegen Tress, aus diversen Gründen. Weil sie eine heidnische Christin war und die Newmans Juden, auch wenn die meisten in der Familie den Glauben nicht praktizierten. Weil sie umwerfend aussah. Weil sie sie für ein Flittchen hielten (»Ist sie nicht sogar geschieden?«), für berechnend, ungebildet und gesellschaftlich unter dem Niveau der Newmans (kurios, denn nur eine Generation zuvor waren die Newmans selbst noch fliegende Händler und Kesselflicker gewesen). Die Familie meiner Mutter war ihnen peinlich. Wie minderwertig sich meine Mutter dadurch gefühlt haben muss, und wie außen vorgelassen sich mein Vater gefühlt haben muss!

Mein Vater war von sich aus ein zurückhaltender Mensch, und soweit ich mich erinnere, pflegte er keinen Kontakt zur Familie seiner Frau. Meine Mutter nahm meinen Bruder und mich jede zweite Woche mit zu unserem mürrischen, schweigsamen Großvater (wo wir die wunderbare Hühnersuppe, die seine – zweite – Frau immer kochte, zu Essen bekamen), aber mein Vater kam zu diesen Besuchen nie mit. Nur zweimal war er, glaube ich, dabei. Ich glaube auch, mein Vater ärgerte sich, weil wir mitgingen, denn wir waren grundsätzlich sonntags zu Besuch bei unseren Großeltern, und da mein Vater an sechs Tagen in der Woche arbeitete, saß er dadurch noch öfter allein zu Hause. Die Sonntage waren für ihn ohnehin noch weniger unterhaltsam als die anderen Wochentage. Trotzdem wollte er mit den Verwandten meiner Mutter nichts zu tun haben. Ich weiß nicht einmal, ob er jemals zuließ, dass sie unser Haus betraten. Sie waren eben die arme Verwandtschaft.

Da ist es kein Wunder, dass auch meine Mutter selbst ein sehr zurückgezogenes Leben führte und nur wenige enge Freundschaften pflegte. Und so sehr sie sich um ihr Haus und ihren Mann kümmerte, so sehr verabscheute sie beides auch und traute keinem aus der Familie über den Weg. Sie war die misstrauischste Frau, die je gelebt hat, geradezu hysterisch, weil sie immer dachte, sie würde nie richtig anerkannt und nie bekommen, was ihr zustand. Dieses Misstrauen verfolgte auch uns immer wieder.

ARTHUR UND TRESS 1921

© Newman Familiensammlung

Worauf meine Mutter sich sehr wohl einließ, waren ihre eigenen zerstörerischen Gefühlsanwandlungen – aber nie auf die Objekte, die diese Gefühlsanwandlungen hervorgerufen hatten. Zum Beispiel begeisterte sie sich irgendwann für die Oper und schleppte mich mit zu fünfstündigen Wagner-Aufführungen in der Severance Hall. Durch die Musik geriet sie immer in eine euphorische Stimmung. Auch wenn ich als Kind etwas Drolliges tat oder die Treppe herunterkam und in meinen Shorts und meinem Pullöverchen besonders niedlich aussah, ließ sie sich von Emotionen überwältigen, von Tränen der Rührung oder Begeisterung. Von dem Kind selbst nahm sie eigentlich keine Notiz, ebenso wenig wie sie sich die Oper richtig anhörte. Was in ihrem Kopf und in ihrem Herzen vorging, hatte nur sehr wenig mit Wagners Musik zu tun oder mit mir, sondern nur mit einem Anflug ihrer eigenen Euphorie. Dann konnte man nur beten, dass sie einen wieder in Ruhe ließ. Wenn das Kind es schaffte, sich loszureißen, oder wenn die Musik aufhörte, fehlte ihr nichts von beidem. Denn ihre Emotionen hielten an, dadurch dass sie so groß und gewaltig waren, bis sie in Erschöpfung umschlugen. Erst dann kam sie vielleicht auf die Idee zu fragen »Wo ist er denn jetzt?« oder »Hat jemand die Musik abgestellt?«.

Wahrscheinlich hätte man ihr beim Sex einfach den Partner wegnehmen können, und ihre Leidenschaft hätte trotzdem angehalten, bis sie irgendwann auf die Idee gekommen wäre zu fragen: »Wo ist er denn hin?« So etwas über die eigene Mutter zu sagen, ist furchtbar, ich weiß, aber ich finde es auch furchtbar amüsant – und furchtbar traurig.

Manchmal habe ich die Vorstellung vor Augen, ich hätte mir als kleines Kind irgendwie wehgetan, vielleicht einen Splitter im Finger, und dann wäre meine Mutter um mich herum, würde mich gurrend in ihre Arme reißen und mich so fest drücken, dass sie dem kleinen Kerl die Luft abschnürt. Und wenn sie dann merken würde, dass der kleine Kerl, den sie in den Armen hält, nur noch eine leblose Hülle ist, wurde sie bestürzt ausrufen: »Aber ich wollte den Ärmsten doch nur trösten!«

Ich kam mir vor wie einer ihrer armen, jämmerlichen Hunde, die Krebs bekamen und so fett wurden, dass sie sich kaum noch bewegen konnten, aber meine Mutter fütterte sie weiter mit Schokolade, bis sie sie mit ihren Zuwendungen umgebracht hatte. Meine Mutter nahm überhaupt nicht wahr, welchen Schaden sie damit anrichtete. Mit ihrem Bedürfnis, Zuwendungen zu verteilen, überforderte sie das Objekt, dem diese Zuwendungen zuteilwurden, und dabei hatte es rein gar nichts mit dem Objekt an sich zu tun. Uns Kindern ging es nicht anders als den Hunden meiner Mutter, die nichts weiter waren als herumlaufende Dekorationsgegenstände und nach ihren Zuwendungen schnappten, während das verwaiste Kind in mir sich dagegen zu schützen versuchte, dass es zwischen der ganzen Dekoration zerdrückt wurde. Es sollte fünfzig Jahre dauern, bis sich das verwaiste Kind damit auseinandersetzen konnte.

Sie sah nie die Hunde selbst, sondern nur ihre eigene Wohltätigkeit. Und sie war so überwältigt von ihrer eigenen Wohltätigkeit und so verliebt darin, dass sie diese plumpen, fetten Hunde weiter vergiftete, bis sie schmolzen wie Eis auf einem Hörnchen und an der Seite des Sofas im Wohnzimmer heruntertropften auf die weißen Hundehaare, die sie auf dem schwarzen Teppichboden hinterlassen hatten.

LUCILLE NEWMANWAR PAULS TANTE, DIE FRAU VON ARTHUR NEWMAN SRS. BRUDER JOE.

Die beiden Newman-Jungs, Paul und Arthur Jr., mussten einsehen, dass ihre Mutter und ihr Vater beide gestörte Menschen waren. Gestört in dem Sinne, dass sie keinen Frieden fanden, keinen richtigen Frieden, niemals, und dass sie untergingen.

Wenn Art Sr. versucht hätte, sich scheiden zu lassen, hätte Tress, so wie sie charakterlich veranlagt war, etwas sehr Irrationales getan. Sie war ein einsamer Mensch, und manches, was sie tat, war einfach grausam.

Ich weiß nicht, wie Art Srs. Leben verlaufen wäre, wenn er eine andere Frau geheiratet hätte; da war wirklich eine enorme Anziehungskraft. Und für Tress bedeutete er eine Art Sicherheit. Ob sie ihn wirklich geliebt hat, weiß ich nicht. Aber sie konnte gar nichts wirklich lieben, außer diesem blinden, fetten Hund, den sie den ganzen Tag lang mit Süßigkeiten fütterte.

Auf meinen Vater wirkte sich die Ehe unter anderem dahingehend aus, dass er zum heimlichen Trinker wurde, zu einem Alkoholiker. Ich hatte immer gedacht, als er 1950 starb, wäre die Ursache Krebs gewesen. Aber erst vor Kurzem haben wir uns die Ergebnisse seiner Autopsie genauer angesehen und festgestellt, dass der Schaden an seiner Bauchspeicheldrüse, der zu seinem vorzeitigen Tod im Alter von sechsundfünfzig Jahren führte, in erster Linie vom Alkohol kam.

Es lief immer folgendermaßen ab: Die Geschäftsräume von Newman-Stern schlossen um 17.30 Uhr. Für den Fußweg zum Terminal Tower in Downtown Cleveland, von wo aus er den Schnellzug nach Shaker Heights nahm, brauchte mein Vater genau zwölf Minuten. So hatte er noch sieben Minuten Zeit für einen Zwischenstopp bei Fred Harvey’s, einer Bar, in die alle Geschäftsleute nach der Arbeit gingen, und da konnte er sich schnell ein paar Drinks genehmigen – zwei doppelte Bourbon mit einem Schluck Wasser zum Nachspülen. Dann lief er zum Zug, und wenn er nach Hause kam, ging er sofort nach oben und schenkte sich aus der Flasche Bourbon, die er im Schrank versteckt hatte, noch einen doppelten ein.

BABETTE NEWMANWAR EINE DER SCHWÄGERINNEN VON ARTHUR NEWMAN SR.; SIE WAR MIT SEINEM BRUDER AARON VERHEIRATET.STEWART STERNWAR EIN HOCH ANGESEHENER DREHBUCHAUTOR, UND ER WAR EINER VON PAULS BESTEN FREUNDEN.

LUCILLENEWMAN: Tress erzählte mir mal, was Arthur manchmal gemacht hat: Nehmen wir an, es war ein Feiertag. Die Kinder waren natürlich zu Hause, und sie waren alle dementsprechend angezogen. Sie hatte ein schönes Essen vorbereitet, den Tisch gedeckt und so weiter, und dann ging er nach oben und zog sich die schmutzigsten alten, zerlumpten Sachen an, die er finden konnte, kam wieder runter und setzte sich so heruntergekommen an den Tisch.

BABETTENEWMAN: Einfach nur sehr, sehr traurig. Da könnte man weinen.

LUCILLENEWMAN: Das ist schrecklich.

STEWARTSTERN: Wogegen wollte er damit protestieren, frage ich mich. Gegen ihren Perfektionismus? Wollte er damit alles beschmutzen und wohnlicher machen? Könnt ihr euch das vorstellen?«

BABETTENEWMAN: Also, ich habe Tress jedenfalls nie gesehen, ohne dass sie perfekt gewesen wäre. Ihr Haar war immer schön …

LUCILLENEWMAN: Bis zu ihrem letzten Atemzug, und sie trug Perücken.

BABETTENEWMAN: Vielleicht wollte er dagegen protestieren.

An manchen Haltestellen des Schnellzugs konnte man Zeitschriften, Süßigkeiten, Kaugummi und zu bestimmten Zeiten auch Bier kaufen, mit 3,2 Prozent Alkohol. Die Marke hieß Fort Pitt, und auf dem Etikett waren Cowboys und Indianer abgebildet. Eines Sonntagnachmittags, Arthur und ich waren ungefähr elf und zwölf, überredeten wir unseren Vater, uns eine Flasche zu kaufen. Wir nahmen sie mit nach Hause, und da machte er sie mit großem Brimborium auf, schenkte uns ein und prostete uns zu. Als ich den ersten Schluck trank, dachte ich: »Meine Güte, was für eine Qual ist denn das? Wie kann man nur etwas trinken, das so schmeckt?« Es schmeckte einfach schrecklich.

Meinen Vater beeindruckte das nicht. »Ihr wolltet es probieren. Also haben wir es gekauft. Es hat euch nicht geschmeckt. Aber jetzt trinkt ihr es am besten auf.« Ich trank mein Glas auf ex und schwor mir, dass ich nie wieder Bier trinken würde.

Ich wüsste nicht, dass Art und ich unseren Vater jemals richtig betrunken erlebt hätten. Wir wussten, dass er vor dem Essen erst mal abschalten musste, und Jahre später fanden wir leere Schnapsflaschen, versteckt in einer Nische in dem Durchgang zum Keller. Kein Wunder, dass er so oft in den Keller ging, um nach dem Heizkessel zu sehen. Außerdem fanden wir später haufenweise versteckte Zigarettenkippen. Arthur und ich hatten so manchen Tadel einstecken müssen, weil wir in unserem »Klub« oben auf dem Dachboden heimlich geraucht hatten, und dann stellte sich heraus, dass unser Vater selbst oft Zigaretten rauchte – obwohl er meiner Mutter geschworen hatte, dass er es nicht tun würde.

LUCILLE NEWMAN

Als Paul zusammen mit Arthur irgendwann um die Zeit von Tress’ Beerdigung noch einmal in das Haus ging, wollten die beiden sich zwei Dinge ansehen – erstens, ob die Dellen in der Wand, wo sie mit den Köpfen gegengeschlagen hatten, noch da waren, und ob das Loch in der Trennwand im dritten Stockwerk noch da war, wo sie immer ihre Zigaretten reingeschoben hatten, um nicht beim Rauchen erwischt zu werden.

Ich wollte nicht, dass Generationen von Newmans sich wegen Heimlichkeiten in alle möglichen Zimmer zurückziehen mussten. Wenn mein Sohn Scott Gras rauchte, rauchte ich es mit ihm zusammen. In den letzten Jahren habe ich mich manchmal gefragt, ob meine Alkoholprobleme, die mit der Zeit immer schlimmer wurden, und Scotts furchtbare Drogensucht irgendwie erblich bedingt waren – schlechte Gene bei den Männern der Newmans. Und oft frage ich mich auch, ob die Alkoholsucht meines Vaters etwas damit zu tun hatte, dass es uns beiden so schwerfiel zu kommunizieren.

Die deutlichste Erinnerung, die ich an meinen Vater habe (und mit der sich unser Verhältnis am besten beschreiben lässt) ist aus der Zeit, als ich etwa zwölf war. Es war Sonntag, und mein Vater sagte zu mir: »Komm, wir machen einen Spaziergang.« Ich freute mich, war aber auch überrascht. Wir gingen und gingen, aber mir fiel nichts ein, was er vielleicht so interessant gefunden hätte, dass ich es ihm hätte erzählen können. Und ihm fiel auch nichts ein, womit er mich dazu hätte bringen können, etwas zu erzählen. Was wir allenfalls hinbekamen, waren Plattitüden wie »Ist das nicht ein schöner Baum da?« oder »Ist das nicht ein schöner Feuerhydrant?«. Ich ging, hüpfte fast neben ihm her und sah zu ihm hinauf, aber er nickte immer nur zustimmend. Wir haben nicht einen einzigen Gedanken ausgetauscht.

ARTHUR UND PAUL IN SHAKER HEIGHTS, ETWA 1928

© Newman Familiensammlung

Kinder lernen ihre Eltern nur kennen, indem sie Fragen stellen. Es sei denn natürlich, ihre Mütter und Väter sind von sich aus schon redselig, was ich früher nie war und auch später nie gewesen bin. Meine eigenen Kinder waren total verblüfft, als ich anfing, mit ihnen zu reden. Aber wenn man schweigsam ist und die Kinder nach nichts fragen, was dann?

Eines Nachmittags wollte ich beim Baseball einen Flugball fangen, aber ich fing ihn nicht, sondern stolperte darüber. Dabei verletzte ich mich schmerzhaft am Knöchel. Es war kurz vor dem Abendessen, und ich kroch fast nach Hause. Mein Vater, der gerade mit dem Schnellzug von der Arbeit kam, ging an mir vorbei. Ich fragte ihn, ob er mir helfen könne, aber er antwortete nur »Soll das ein Scherz sein?« und ging einfach weiter. Wahrscheinlich hielt er mich für eine Heulsuse. Am nächsten Morgen war mein Knöchel auf die Größe einer Pampelmuse angeschwollen, und ich musste ins Krankenhaus. Wie sich herausstellte, war der Knöchel gebrochen.

Bei uns zu Hause herrschte eine Atmosphäre der Unzufriedenheit, weil ich offenbar nichts richtig machte. Mein Vater war geringschätzig, desinteressiert und sein Tonfall war immer etwas sarkastisch. Ich glaube, er hatte es irgendwann aufgegeben, mich zu irgendetwas zu ermuntern, weil er das Gefühl hatte, er musste sich geschlagen geben. Ich gab mir nicht mehr Mühe, zu einem gebildeten Menschen zu werden, weil ich merkwürdigerweise wusste, dass es mir nie gelingen würde. Als ich in der Schule Schopenhauer las, konnte ich mir nichts davon merken, nicht einmal das, was ich nicht verstanden hatte. Jahre später, als Joanne und ich schon gut befreundet mit dem Schriftsteller und Schauspieler Gore Vidal waren, fiel es mir schwer, in Gegenwart eines Menschen zu sein, der über so vieles so intelligent sprechen konnte: amerikanische Schriftsteller, die alten Griechen, die Römer, französische Theaterautoren, dagegen war ich einfach ungebildet. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich an einer Art Störung leide, durch die es mir schwerfällt, genau hinzuhören, anderen Menschen zuzuhören, schneller zu lesen, als ich sprechen kann, oder gar etwas auswendig zu lernen. Woran auch immer das liegt, jedenfalls habe ich auch nie etwas Akademisches mit Auszeichnung bestanden, meinem Vater nie einen Grund gegeben, stolz auf mich zu sein.

Die einzige Möglichkeit, irgendeine Art von Anerkennung von ihm zu bekommen, war durch Arbeit, mit der ich Geld verdiente. Vielleicht war es das Einzige, womit ich meinem Vater wirklich eine Freude machen konnte, indem ich ihm zeigte, dass ich ein Macher war und durchaus in der Lage, mir selbst Arbeit zu suchen. Ich glaube, ich hatte auch einen starken Drang nach Unabhängigkeit, um nicht immer das Gefühl zu haben, dass zu Hause für mich gesorgt wurde. Und für uns wurde immer gesorgt – ich wüsste nicht, dass mein Bruder und ich jemals etwas hätten sauber machen müssen. Aber ich habe viel gearbeitet. Ich habe die Auslieferungen für ein Blumengeschäft und für eine Reinigung gemacht, Fässer mit Eingelegtem und Coca-Cola-Kästen in einem Feinkostladen die Treppen rauf- und runtergeschleppt und sogar eine Zeit lang als Vertreter für die Firma Fuller Bürsten gejobbt. Darauf hatte ich mich beworben, als ich dreizehn war, und dann schleppte ich mich, damals noch flachsblond und etwas zu klein geraten, mit Musterkoffern ab, die genauso groß waren wie ich, aber viel mehr wogen.

Ich hatte genau die richtige Route, in einem Arbeiterviertel an der Kinsman Road. Meine Mutter holte mich von der Schule ab, ließ mich dann dort mit meinem Musterkoffer aussteigen und holte mich drei Stunden später wieder ab. In Kinsman wohnten nur Arbeiter, und alle brauchten, was ich im Sortiment hatte: Kehrbesen, Haarbürsten, Zahnbürsten, Handbesen – sechzig verschiedene Artikel, von hoher Qualität und wesentlich billiger als im Laden. Ich brauchte sie gar nicht anzupreisen, und von einem Haus zum nächsten Haus hatte ich es nicht weit, sodass ich etwa 40 Dollar die Woche machte.

Ich weiß noch, dass ich einmal an einem Haus schellte, bei dem eine sehr gut aussehende junge Frau von etwa Mitte zwanzig die Tür öffnete, in einem Unterrock, aus dem ihre Brüste mir fast entgegenfielen. Sie kam mir etwas angetrunken und heruntergekommen vor. Sie sagte: »Komm doch rein, Kleiner.« Ich merkte sofort, dass das absolut merkwürdig war und nichts mit Fuller Bürsten zu tun hatte. Hastig überlegte ich, wie ich dieser Dame entkommen konnte, und ergriff die Flucht. Den Koffer zerrte ich hinter mir her, wobei er auf die Seite fiel und die Musterbürsten hinter mir herausfielen.

Der Job, der bei mir den deutlichsten Eindruck hinterließ, war der als Zeitungsbote. Ich war ein sehr guter Fahrradfahrer, und meine Route lag in der Nähe meines Zuhauses. Auf dem Shaker Heights Boulevard standen all diese großen Häuser – die heutzutage bestimmt eine Million Dollar kosten. Sie wirkten wie aus dem Roman Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald, mit all den hübschen Frauen in ihren Sommerkleidern, der patrizischen Eleganz und lässigen Leichtigkeit. Da entwickelte ich den Wunsch, reich zu sein. Und damit meine ich, extrem reich. Das kam daher, dass ich all diese schönen Menschen dort sah, denen ich Zeitungen brachte. Und es schien so weit jenseits von allem, was ich jemals würde erreichen können, absolut außerhalb meiner Reichweite.

ARTHUR NEWMAN JR.

Paul hatte Elan und Energie und Einfallsreichtum, und vielleicht kam das aus der Zeit, als er noch ein kleiner Junge war, der sich an den eigenen Haaren aus seiner Situation herausziehen wollte. Vielleicht hat all das, was er in Bezug auf seine Kindheit und die Dominanz seiner Mutter im Hinterkopf hat, die Saat gelegt für diesen Elan, diese Energie und seinen Mut. Bei ihm ist das Zeug zum Macher eingebaut, und was ist aus ihm geworden? Er wurde zu einem Erfolg.

Art und ich hatten einen Freund, Dick Goss, dessen Familie sehr wohlhabend war – soweit wir gehört hatten, hatte sein Vater, Colonel Goss, all das Geld mit der Entwicklung chemischer Waffen im Ersten Weltkrieg gemacht. Außer dem Haus in Shaker Heights besaß die Familie noch eine Plantage unten im Süden und ein paar Sommerhäuser oben im Norden. Eines Tages war ich nach der Schule zu Besuch, und als ich durch die Bibliothek ging, sah ich den neuen Weihnachtsbaum, der mit Lichtern geschmückt war – und mit Fünf- und Zehndollarnoten. Mrs. Goss, eine sehr vornehme Frau, saß in einer Ecke und las, und als sie mich bemerkte, sagte sie: »Guten Tag, Paul.« Und ich fragte sie: »Entschuldigen Sie, Mrs. Goss, aber können Sie mir vielleicht erklären, warum all diese Fünf- und Zehndollarscheine an Ihrem Weihnachtsbaum hängen?«

Und hier ist der genaue Wortlaut ihrer Antwort: »Um Dick zu beweisen, das Geld tatsächlich nicht auf Bäumen wächst – sondern dass man es dort aufhängen muss.«

Das machte Eindruck auf mich.

STEWART STERN

Wie können Kinder in so einer Familie auf die Idee kommen, mit den Köpfen gegen eine Wand zu schlagen?

Paul wusste nie, was auf ihn zukam, denn obwohl Tress immer so ungeheuer stolz auf ihn war – stolz auf sein gutes Aussehen, und ihn herausputzte wie ein weiteres Ausstellungsstück in ihrem Haus –, ging sie manchmal, ohne dass Paul sich erklären konnte, warum, wie wild mit einer Haarbürste auf ihn los, und gleich darauf erdrückte sie ihn wieder mit Liebe. Er wusste überhaupt nicht, wer sie war, oder was sie dachte, wer er war. Wie er das überstanden hat?

Paul hat mir erzählt, er fühlt sich so oft wie betäubt, dass er das meiste aus seiner Kindheit ausblendet, sich an das meiste gar nicht mehr erinnert. Wonach er sucht, ist die Lösung des Rätsels, wer er eigentlich ist – warum er so viel Distanz zu seinen eigenen Emotionen hat, dass er bis vor nicht allzu langer Zeit nur sehr, sehr wenig fühlte. Ein bisschen traurig, ein bisschen glücklich – aber er erlaubte sich nie, das eine oder das andere voll und ganz zu spüren.

JEWELL FETZKOWAR EINE SCHWESTER VON PAULS MUTTER TRESS.

Bevor Tress Art Sr. kennenlernte, war sie mit einem Klempner namens Elmer verheiratet. Er war irrsinnig eifersüchtig. Wenn sie jemanden auch nur ansah, machte er ihr schon die Hölle heiß. Er hat sie furchtbar geschlagen. Eines Sonntags ging ich sie besuchen, und da war ihr Gesicht so entstellt, dass man sie kaum noch erkennen konnte. »Tress, was ist passiert?«, habe ich sie gefragt. Aber sie wollte nichts sagen, außer: »Na ja, ich hatte etwas Ärger.«

Elmer war ein gut aussehender Dreckskerl, dunkles Haar, Schnurrbart, gut gebaut. Aber er war so schlimm wie der Teufel. Meine Schwester Mae und ich haben ihr gesagt, irgendwann schlägt er sie noch tot, und dass sie sich unbedingt scheiden lassen soll. Das Ganze war ihr peinlich, aber sie war einverstanden, mit uns zum Gericht zu gehen, damit sich ein Richter und ein Staatsanwalt selbst ansehen konnten, wie sie zugerichtet worden war. Sie zog dann für sechs Monate zu Mae, während die Scheidung lief. Als sie irgendwann an einem Nachmittag wieder in ihre Wohnung kam, war alles, was sie besessen hatte, weg. All ihre Möbel waren ausgeräumt worden, alles, bis auf eine Matratze zum Schlafen. Sie hat geschrien.

Am nächsten Tag sind wir nochmal mit ihr zum Staatsanwalt gegangen, und er erwirkte eine Verfügung, dass Elmer alles zurückgeben musste. Kurz darauf wurde die Scheidung rechtskräftig.

Als Tress Arthur kennenlernte, verliebte sie sich wahnsinnig in ihn. Dass er Jude war, spielte für sie keine Rolle. Es war ihr egal, ob seine Familie oder ihre Familie damit einverstanden war oder nicht.

Ich glaube, Arthur war auch in sie verliebt. Tress sagte: »Ich kriege ihn.«

Und das hat sie.

BABETTE NEWMAN

Arthur ging mit einer schönen Frau, bevor er Tress kennenlernte, und er war sehr in sie verliebt. Sie gab ihm den Laufpass, und er heiratete Tress, um sich darüber hinwegzutrösten. Tress sah der Frau, die ihm den Laufpass gegeben hatte, sehr ähnlich.

JEWELL FETZKO

Tress wohnte allein in einem Apartment, als Arthur Jr. sich ankündigte. Unsere Mutter schickte mich zu ihr, weil ich bei ihr wohnen sollte. Ich wusste gar nicht, was los war. »Wo ist Arthur?«, fragte ich Tress. »Warum soll ich eine Zeit lang bei dir wohnen?«

Ich war ja noch ein naives junges Mädchen. Und dann, als man es ihr ansah, wollte sie nicht darüber reden. Also wurde nicht darüber gesprochen. Als sie mir schließlich erzählte, dass sie schwanger war, sagte sie, Arthurs Familie würde sie nicht akzeptieren, und deshalb würde er nicht mit ihr zusammenwohnen. Alles, woran ich mich noch erinnere, ist, dass sie oft geweint hat.

LUCILLE NEWMAN

Tress war hübsch, sie war klug, sie war ein begabter Mensch. Aber ihre Wertvorstellungen entsprachen nicht den normalen Wertvorstellungen – sie hätte eher Leute geopfert als ihr Haus oder irgendein Einrichtungsstück. Tress musste ihr Zuhause verlassen, als sie noch sehr jung war, und ihr ganzes Leben lang brauchte sie die Sicherheit eines Zuhauses. Sie war immer so wild entschlossen, die Sicherheit ihres Zuhauses zu gewährleisten, dass sie nicht einmal jemanden hereinließ, um zu tapezieren oder anzustreichen. Und als sie das Haus dann Jahre später verkaufte, nahm sie den Kronleuchter mit und ersetzte ihn durch einen anderen, weil dieser Kronleuchter ein Teil von ihr war. Einmal schenkte sie mir sechs Salatschüsseln. Und ein paar Tage später rief sie mich an und fragte: »Sechs Salatschüsseln brauchst du doch eigentlich gar nicht, oder?« Und dann nahm sie vier wieder mit.

Als Pauls Sohn Scott noch klein war, hatte er sich einmal oben im Badezimmer eingeschlossen und bekam die Tür nicht wieder auf. Tress verbot Paul, die Tür aufzubrechen. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu rufen, die dann durchs Badezimmerfenster einstieg und Scott da rausholte.

II

An die Grundschule und an die Junior Highschool kann ich mich wesentlich besser erinnern als an die Highschool. Wie es dort aussah. Die Klassenräume und die Aulen. Wie es auf dem Heimweg war. Mit diesen Schulen und dem Geschehen darum herum fühlte ich mich verbunden. Ich fühlte mich angenommen und zugehörig.

Ich konnte gut Fahrrad fahren und war dabei ziemlich wagemutig, geradezu halsbrecherisch. Wir fuhren neben den Gleisen des Schnellzugs her bis zu den Straßenbahnhaltestellen, denn an den Kiosken dort konnte man Eis und Limo kaufen. Wir veranstalteten Jo-Jo-Wettbewerbe, und darin war ich auch gut.

Im Winter spielten wir Hockey. Dazu gruben wir Löcher auf Brachflächen, damit sie überflutet wurden und einfroren. In der Nähe war auch ein großer See, auf dem man Hockey spielen und Schlittschuh laufen konnte. Manchmal machten wir mit dem Auto Sonntagsausflüge in das Umland von Shaker Heights, in die Einöde, und da brachte mein Vater Art und mir bei, unseren Studebaker zu fahren. Und manchmal fuhren wir nach Akron, und da bekamen wir dann Sandwiches oder ein großes Stück gegrillte Rinderkeule. An diese Zeiten erinnere ich mich sehr gern, es waren unbeschwerte Zeiten.

Aber dann, etwa in dem Alter, als ich in die Pubertät kam, schottete etwas in meinem Inneren sich ab. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich kam mir immer mehr vor wie ein Außenseiter. Ich hatte immer mehr das Gefühl, draußen zu sein und nach drinnen zu schauen, und dabei wusste ich gar ich nicht, was ich drinnen suchte. Ich wurde furchtbar schüchtern. Ich versuchte, Football zu spielen, und ich wusste zwar, dass ich schnell war, aber alle anderen schienen plötzlich fünfmal größer ich, und da konnte ich nicht mehr mithalten.

Ich war so klein, dass ich sogar bei unserem Schulleiter eine Sondererlaubnis beantragen musste, um in der Mannschaft der neunten Klasse mitspielen zu können. Mit vierzehn wog ich noch nicht mal hundert Pfund. Ich kam mir vor wie ein totaler Sonderling. Ich wusste auch nicht, was ich mit Mädchen anfangen sollte, weil ich so klein war. Für die war ich doch ein Witz, eine Lachnummer. Ich war ein Leichtgewicht – und diese Beschreibung traf auf jeden Bereich meines Lebens zu.

Allmählich fiel mir immer deutlicher auf, dass manche Menschen einfach originell waren. Sie wussten instinktiv, was sie taten, und alle anderen merkten das sofort. Jeder konnte einen geborenen Footballer von den Leuten unterscheiden, die sich anstrengen mussten, um das zu sein, was sie zu sein versuchten. Jeder konnte einen großartigen Liebhaber – großartig deshalb, weil er das richtige Gespür hatte – von denen unterscheiden, die Liebe einstudierten. Manche Leute waren einfach die, die sie waren, und alle anderen waren Suchende.

Ich war von Natur aus gar nichts. Ich war kein Liebhaber. Ich war kein Sportler. Ich war kein Schüler. Ich war kein Anführer. Ich beurteilte alles danach, was ich nicht war, nicht danach, was ich war. Ich hatte das Gefühl, mir fehlte etwas, das ich nicht wettmachen konnte, etwas, worüber ich kaum etwas wusste und das ich nicht begreifen konnte. Ich verstand es einfach nicht. Ich verstand nicht, was es zu bedeuteten hatte.