15,99 €

7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

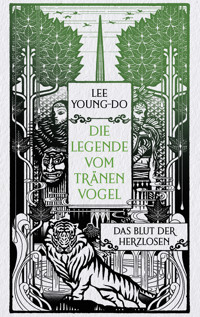

- Serie: Die Legende vom Tränenvogel

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Der Millionenbestseller aus Korea!

In einem einsamen Gasthaus am Rand der Punten-Wüste treffen drei Gestalten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Der Lekon Tinahan ist ein mächtiger Krieger mit dem Kopf eines Hahns. Bihyung ist ein Dokebi, ein Feuerwesen, immer zu Scherzen aufgelegt. Und Kaygon Draka ist ein Mensch, der das legendäre Schwert eines Königs trägt und ein düsteres Geheimnis verbirgt. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg ins Reich der Nagas, schuppigen Gedankenlesern, die verborgen im Dschungel von Kiboren leben und sich die Herzen herausschneiden, um unsterblich zu werden. Sie folgen dem Ruf einer uralten Prophezeiung – doch kann ein Wesen ohne Herz wirklich der Retter der Welt sein?

Magisch, fesselnd und atemberaubend spannend – der Auftakt zu einer epischen Fantasy-Serie vom koreanischen Genre-Großmeister!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 682

Ähnliche

Das Buch

In einer einsamen Taverne am Rand einer Wüste treffen drei Abenteurer aufeinander. Tinahan ist ein Lekon, ein drei Meter großer gefiederter Krieger mit dem Kopf eines Hahns, dessen Eisenspeer niemals sein Ziel verfehlt. Der Dokebi Bihyung hingegen beherrscht das Feuer: Er kann es jederzeit herbeirufen und den Flammen jede Form und jede Temperatur verleihen. Unter der Führung des Menschen Kaygon Draka sollen sie in den Süden reisen und dort einen Naga retten – schaffen sie es nicht, so heißt es, droht der Untergang der Welt. Nagas leben still wie Geister in Städten aus totem Marmor, die im undurchdringlichen Urwald von Kiboren versteckt sind, isoliert von den drei Völkern des Nordens. Sie schneiden sich die Herzen heraus, um unsterblich zu werden. Aber kann ein Wesen ohne Herz wirklich der Retter der Welt sein?

In Korea millionenfach verkauft und erfolgreicher als Game of Thrones und The Witcher – mit DIELEGENDEVOMTRÄNENVOGEL hat Lee Young-do Fantasy-Geschichte geschrieben.

Die große Saga DIELEGENDEVOMTRÄNENVOGEL in vier Bänden:

Das Blut der Herzlosen

Der träumende Krieger

Der Feuergeist

Die Suche nach dem König

Der Autor

LEEYOUNG-DO, geboren 1972, studierte Koreanische Sprache und Literatur an der Kyungnam University. Seinen ersten Roman veröffentlichte er zunächst in Fortsetzungen im Internet, ehe er 1998 in Korea als Buch publiziert wurde und den Aufstieg des Autors zum Fantasy-Superstar einläutete. Seither hat Lee Young-do mehrere Romanserien veröffentlicht, darunter DIELEGENDEVOMTRÄNENVOGEL, sein wichtigstes und erfolgreichstes Werk, das derzeit als Videospiel adaptiert wird. Lee Young-do lebt mit seiner Familie in Masan an der koreanischen Südküste.

LEE YOUNG-DO

DIELEGENDEVOMTRÄNENVOGEL

Erster Roman

DAS BLUT DERHERZLOSEN

Aus dem Koreanischenvon Hyuk-Sook Kim undManfred Selzer

Titel der Originalausgabe:

눈물을마시는새1부〈심장을 적출하는 나가

This book is published with the support of theLiterature Translation Institute of Korea (LTI Korea).

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Erstausgabe 04/2024

Redaktion: Bella Locke

Copyright © 2003 by Lee Young-do

Copyright des Nachworts © 2024by Hyuk-Sook Kim und Manfred Selzer

Copyright © 2024 dieser Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Published in arrangement with Lee Young-doc/o Minumin Publishing Co., Ltd.,and Casanovas & Lynch Literary Agency

Umschlaggestaltung: Der gute Punkt, München

Cover Design and Illustration by Yi Suyeon

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN 978-3-641-30866-7V002

Der Zorn der Drachen, der den Himmel in Brand setzte, war in Vergessenheit geraten,

und die Grabstelen der Prinzen waren unter Sand verschwunden.

Niemand dachte mehr an diese Dinge.

Das Überleben war eine triviale Angelegenheit geworden.

Zu dieser Zeit

wanderte ein Mann durch die Wüste …

Erster Teil

Der Rettungstrupp

Nur zu dritt kann man gegen einen antreten.

– ALTES SPRICHWORT

Im Morgengrauen näherte sich ein Mann der Letzten Taverne. Es war normal, dass Reisende nachts durch die Punten-Wüste wanderten und erst bei Tagesanbruch ihr Lager aufschlugen oder die Taverne erreichten, deren Name nicht angemessener hätte sein können.

Der Wirt beobachtete den Mann schon seit einer Stunde. Gewöhnlich entdeckte er einen Reisenden viel früher, denn in der Wüste gab es nichts, das ihm die Sicht nehmen konnte. Nicht einmal die Sanddünen waren ein ernstes Hindernis, denn die Letzte Taverne nahm das gesamte, vierzig Meter durchmessende Plateau eines gut dreißig Meter hohen Felsens ein. Von diesem außergewöhnlichen Standort aus entdeckte der Wirt Reisende oft bereits Stunden, bevor sie sein Gasthaus erreichten. Meistens kamen sie von Norden, Westen oder Osten, übernachteten bei ihm und reisten dann nach Osten, Westen oder Norden weiter.

Aber dieser Mann kam aus dem Süden. Aus dieser Richtung kam nie jemand, und so hatte der Wirt den Mann auch erst entdeckt, als er schon so nah war, dass er nur noch eine Stunde bis zur Letzten Taverne brauchen würde.

Wahrscheinlich hatte er sich verlaufen, und hätte er die Lichter der Letzten Taverne nicht gesehen, hätte er das Gasthaus wohl verfehlt, vermutete der Wirt, als er dem Mann zusah, wie er die verbliebene Distanz langsam, aber stetig reduzierte. Gelegentlich ließ der Wirt gelangweilt seinen Blick schweifen und schaute in eine andere Richtung, aber es war kein weiterer Reisender zu sehen.

Als die ersten Blauschimmer den schwarzen Wüstenhimmel, der wie ein solider Körper wirkte, durchdrangen, war die Silhouette des Mannes deutlich größer geworden. In etwa zehn Minuten würde er ankommen, schätzte der Wirt, und erhob sich, um einen Krug Wasser und eine Trinkschale für seinen Gast bereitzustellen. Beim Aufstehen erhaschte er aus den Augenwinkeln einen Blick auf etwas Seltsames. Er setzte sich wieder und sah mit gerunzelter Stirn erneut zu dem Reisenden hinunter. Dem Mann folgte eine schwarze, immer wieder unterbrochene Linie, die bis zum Horizont reichte. Je heller der Himmel wurde, desto deutlicher war sie zu sehen. Der Wirt legte den Kopf schief und kniff die Augen zusammen.

Schleift der etwas Schweres hinter sich her? Hmm … Der Wind ist nicht sonderlich stark, und es wird immer heller. Wenn der tatsächlich etwas hinter sich herziehen sollte, müsste es bereits Schatten werfen. Vielleicht ist sein Kamel zusammengebrochen, und er muss seine Sachen selbst tragen?

Der Wirt versuchte, genauer zu erkennen, was der Reisende hinter sich herzog, aber dessen weiter, wetterfester Mantel, der ihm bis zu den Knien reichte, verdeckte es.

Erst als sich die Landschaft noch deutlicher aus dem Morgengrauen herausschälte und die Farben kräftiger wurden, erkannte der Wirt, dass er mit seiner Vermutung gründlich danebengelegen hatte. Die Linie, die der Mann hinter sich in den Sand malte, war die Spur einer Flüssigkeit. Es war kein Wasser – niemand würde das absichtlich auslaufen lassen. Die Flüssigkeit, die selbst der trockene Sand nicht vollständig aufsaugen konnte, war dunkelrotes Blut.

»Seid gegrüßt! Ist alles in Ordnung mit Euch?«

Der Wanderer, der Mund und Nase mit einem großen Tuch bedeckt hatte, sah auf, als er die Stimme hörte. Er musterte den Wirt, der auf einer kleinen Düne stand, führte seine Hand zur Schulter, zum Griff des Schwertes, das er auf dem Rücken trug, und fragte schroff: »Wer bist du?«

»Ich bin der Wirt der Letzten Taverne. Seid Ihr dorthin unterwegs?«

Die Erklärung schien den Reisenden nicht zu beruhigen. Misstrauisch ließ er seine Hand weiter auf dem Schwertgriff ruhen. »Keinen Schritt näher! Bist du unbewaffnet?«

»Ich bin kein Bandit, falls Ihr das befürchtet. Welcher Räuber würde schon so durch die Wüste wandern, ohne Waffe und Kamel? Ich bin, wie gesagt, der Besitzer der Letzten Taverne. Ich habe Euch schon eine Weile beobachtet und bin Euch nun entgegengekommen, um zu helfen.«

»Wobei wollt Ihr mir denn helfen, Wirt? Doch bestimmt nicht dabei, den Weg zum Gasthaus zu finden.«

Der Wirt spähte möglichst unauffällig hinter den Fremden. Aus der Nähe betrachtet, gab es keinen Zweifel mehr: die dunkelrote Linie war eindeutig aus Blut. Hier war etwas ganz und gar nicht in Ordnung, davon war der Wirt überzeugt.

Der Blick des Reisenden folgte dem des Wirtes, und nun schien sich der Mann etwas zu entspannen.

»Ach, das da?«, fragte er kopfschüttelnd. »Das braucht Euch nicht zu kümmern.«

»Ihr blutet so stark, dass Ihr eine breite Spur im Sand hinterlasst, und das ist alles, was Ihr dazu zu sagen habt? Dass mich das nicht zu kümmern braucht?«

»Das ist nicht mein Blut.«

Irritiert umrundete der Wirt den Mann. Der hielt ihn nicht davon ab, ja, er drehte sich nicht einmal um.

Der Reisende zog einen Sack hinter sich her, so groß, dass man ohne Weiteres zwei erwachsene Menschen hätte hineinstecken können, und dunkelrot von Blut gefärbt. Erschrocken hob der Wirt den Blick zum Nacken des Mannes und sah den großen Schwertgriff, der aus dem Mantelkragen herausragte.

Ein Mann mit einem riesigen Schwert, der einen Sack hinter sich herzieht, aus dem Blut sickert!

»Was ist in dem Sack?«, fragte der Wirt, am ganzen Körper zitternd und mit einem panischen Unterton in der Stimme.

»Wie ich schon sagte, das braucht Euch nicht zu kümmern.«

»Aber das ist doch Blut!«

»Kein menschliches Blut«, antwortete der Mann knapp, ließ den Wirt stehen und setzte seinen Weg fort.

Der Sack war schwer, denn er hinterließ eine tiefe Spur im Sand. Der Wirt starrte dem Reisenden eine Weile hinterher, dann setzte auch er sich zügig in Bewegung. Er überholte den Mann und sagte: »Ich gehe voraus und bereite alles für Euch vor.«

Der Reisende antwortete nicht. Auf dem Weg zurück dachte der Wirt nur an eines: Wo hatte er eigentlich sein Langschwert? Es wollte ihm einfach nicht einfallen. Er konnte sich nicht einmal daran erinnern, wann er es zuletzt in die Hand genommen hatte. Kaum war er die steinerne Treppe zum Plateau hinaufgestiegen, weckte er seine Familie. Wenn der Fremde Ärger machte, würde er jede Hilfe brauchen können, die er kriegen konnte.

Seine Frau trat schlaftrunken aus dem Schlafzimmer, doch als er sie fragte, wo das Schwert sei, blickte sie ihn nur verwirrt an und wollte wissen, was geschehen war. Zum Glück wusste sein Sohn Motti, der kurz darauf aus seinem Zimmer kam, wo es war, und rannte sofort los, um es zu holen. Nachdem der Wirt seine Frau, die noch immer eine Erklärung forderte, in die Küche geschickt – ja, sie regelrecht hineingestoßen – hatte, stellte er eine Trinkschale und einen Krug mit Wasser auf einen der Tische.

Beinahe im selben Moment hatte der Wanderer den Felsen erklommen und betrat die Taverne. Er sah sich kurz um und ging dann zu dem Tisch mit dem Wasserkrug. Der schreckliche Sack, den er immer noch hinter sich her schleifte, hinterließ Blutflecken auf dem Boden, was dem Wirt gar nicht gefiel. Missmutig beobachtete er den Gast auf seinem Weg durch die Stube, sah wortlos zu, wie er seinen Mantel auszog, ihn über einen Stuhl hängte, seinen Rucksack absetzte und erneut nach dem Schwert griff.

Für einen Moment vergaß der Wirt den blutigen Sack. So ein Schwert hatte er noch nie gesehen. Das Heft war etwa dreißig Zentimeter lang, und daran befand sich eine ebenso lange Parierstange – gerade lang genug für die zwei nebeneinander angebrachten, riesigen Klingen, die gut einen Meter zwanzig maßen. Sie erinnerten an Zwillinge, die an den Beinen zusammengewachsen waren. Dieses bizarre Doppelklingenschwert hing an einer einzigartigen Halterung. Am oberen Brustbereich trug der Mann ein komplexes Geschirr aus Lederriemen und Metallringen. An seiner linken Schulter war ein runder Schutz befestigt, und am Rücken, ein wenig unterhalb des Nackens, ein Metallhaken, an dem das Doppelklingenschwert hing.

Der Mann legte seine Waffe auf den Tisch und setzte sich. Als er das Tuch löste, mit dem er Mund und Nase bedeckt hatte, kam Motti mit dem Schwert zurück. Glücklicherweise schätzte er die Situation richtig ein und versteckte es schnell hinter seinem Rücken. Auf einen Blick seines Vaters hin zog er sich in eine dunkle Ecke zurück.

Der Wirt ging langsam auf den Wanderer zu. »Könnt Ihr mir erklären, was in dem Sack ist?«

Das schwarze Haar, verklumpt von Schweiß und Sand, fiel dem Reisenden über die Schultern. Er hatte sich seit Tagen nicht rasiert, ein dichter Bart bedeckte sein Gesicht. »Ihr habt gesagt, das hier sei die Letzte Taverne?«

Seine Frage überraschte den Wirt. »Ja, das ist sie. Man nennt sie so, weil es südlich von hier kein anderes Gasthaus mehr gibt.«

»Ja, das ist mir aufgefallen.«

Der Wirt machte große Augen. »Soll das ein Scherz sein? Ihr wollt doch nicht ernsthaft behaupten, dass Ihr aus dem Süden kommt?«

»Doch, genau das will ich.«

Der Wirt hätte ihm eher geglaubt, wenn der Mann gesagt hätte, er sei vom Himmel gefallen.

»Aber … Im Süden gibt es nichts.«

»Doch. Dort liegt Kiboren.«

»Kiboren? Ja, das liegt allerdings dort. Unzählige Bäume und verdammt viele Tiere. Und die Nagas leben da. Wie ich schon sagte: Dort gibt es nichts«, erklärte der Wirt und lachte höhnisch auf.

Der Mann betrachtete den Wirt mit ausdruckslosem Gesicht und sagte dann etwas völlig Unerwartetes: »Gebt mir den Brief.«

»Wie bitte?«

»Wenn das hier die Letzte Taverne ist, solltet Ihr einen Brief für Kaygon Draka haben.«

Der Wirt machte wieder große Augen. Er bewahrte in der Tat einen Brief auf. Vor einigen Wochen war ein Mönch namens Orenol vom Großtempel Hainsha im Norden in die Letzte Taverne gekommen. Bei seiner Ankunft war er halb tot gewesen, und er musste sich mehrere Tage erholen, bis er wieder so weit zu Kräften gekommen war, um in den Norden zurückzukehren. Er hatte dem Wirt einen Brief mit der Bitte anvertraut, er möge ihn Kaygon Draka geben.

Der Wirt wollte den Brief schon holen, besann sich in letzter Sekunde jedoch eines Besseren. »Beantwortet mir zuerst meine Frage. Was ist in dem Sack? Und kommt Ihr wirklich aus dem Süden? Aus Kiboren?«

Kaygon Draka hob den Wasserkrug an. Der Wirt sagte schnell: »Zwei Kupferlinge pro Schale. Das Wasser hier ist teuer. Meine Geschäfte laufen nur, weil ich Wasser anbieten kann.«

Kaygon füllte seine Trinkschale, ehe er antwortete: »Ich bin aus dem Süden gekommen, weil ich die Punten-Wüste auf einem kürzeren Weg durchqueren wollte. Ich komme von Karabora. Von dort bin ich nach Süden gelaufen, bis ich Kiboren erreicht habe. Dann bin ich erst nach Westen abgebogen, dann nach Norden, bis ich Euer Gasthaus erreicht habe.«

Der Wirt schnaubte. Die Wegbeschreibung stimmte. Karabora befand sich am östlichen Rand der Punten-Wüste und war mehr als zweihundert Kilometer von der Taverne entfernt. Wollte man die lange Wüstendurchquerung vermeiden, musste man einen Umweg nach Süden machen, wie es der Wanderer geschildert hatte. Die Strecke vom südlichen Ende der Wüste bis zum Gasthaus betrug lediglich fünfzig Kilometer. Der Haken daran war, dass man rund zweihundert Kilometer durch den Dschungel von Kiboren laufen musste, in dem es nur so von Nagas wimmelte! Selbst eine lange Seereise wäre sicherer als ein Vorstoß in diesen Dschungel.

»Was ich in diesem Sack habe, habe ich während dieser Reise für mich beansprucht«, fuhr Kaygon fort. »Macht ihn auf. Dann werdet Ihr mir glauben, dass ich aus dem Süden komme.«

Der Wirt zögerte, schaute zwischen Kaygon, der mit dem zwei Kupferlinge teuren Wasser seinen Durst stillte, und seinem blutigen Sack hin und her. Schließlich öffnete er vorsichtig den Sack.

Als er sah, was darin lag, stieß er einen Schrei aus, der so laut war, dass seine Frau in der Küche vor Schreck unsanft auf ihren Hintern fiel.

Selbst ein Himmelsfisch, der höher flog als jeder Vogel, könnte den Erdboden in Kiboren nicht ausmachen. Dichter Urwald erstreckte sich bis zum Horizont. Dunkle Wolken hingen, Hitze in sich tragend, schwer am Himmel, so tief, dass sie die Baumkronen zu streifen schienen. Die Bäume in Kiboren, die nie eine Axtklinge gesehen hatten, waren alt, gigantisch und heimtückisch. Ihre Äste, die über Jahrhunderte vor sich hingewachsen waren, lagen chaotisch in- und aufeinander, als hielten sie sich bis in alle Ewigkeit an den Händen. Sie bogen sich unter dem Gewicht des vertrockneten Laubs, das auf ihnen lastete. Bei starkem Wind stiegen Blätter aus der Waldkrone in den Himmel auf.

Die kolossalsten der Bäume konnten fallen, wenn sie starben, aber die kleineren hingen in den wirr ineinandergeflochtenen Ästen und blieben als ihre eigenen Grabsteine stehen. Viele tote Bäume lehnten schräg an ihren Brüdern. So hatte sich unter dem grünen Meer der Baumkronen ein Labyrinth gebildet, das aus der Luft nicht einmal zu erahnen war. Seine vertikalen, horizontalen und diagonalen Ebenen waren so sehr miteinander verwoben, dass sich sogar Vögel darin verirrten. Während dieses Labyrinth, das der Wahnvorstellung eines Geisteskranken hätte entstammen können, weiter anwuchs, wand es sich, verfaulte, gab vor, noch am Leben zu sein, und brach gelegentlich mit einem Knacken in sich zusammen, wobei zerbröckelnde Rinde und tote Blätter in alle Richtungen davonflogen. Aber die meisten Tage verbrachte Kiboren, die Dunkelheit am Boden unter dem grünen Schleier eingesperrt, in Stille.

Im Zentrum dieses Dschungels stand die Stadt der Unbarmherzigkeit. Selbst die Lekons, mächtige gefiederte Krieger mit Hahnenköpfen, wurden von einem Schauer übermannt, wenn sie den Namen aussprachen; selbst die Dokebis, die stets fröhlichen Feuerbändiger, lächelten nicht mehr, wenn sie den Namen in den Mund nahmen. Die Menschen, die Meister im Fabulieren, hatten sie »Stadt der Stille« getauft.

Die Stadt der Unbarmherzigkeit kümmerte all das nicht. Sie war eine der größten unter allen großen Errungenschaften und brauchte weder Lobgesang noch Verwünschungen, um sich ihrer Einzigartigkeit bewusst zu sein.

Ihr wahrer Name lautete Hatengrazu.

Sie lag wie eine kleine, einsame weiße Insel im grünen, sich ins Unendliche erstreckenden Dschungel von Kiboren. Tatsächlich aber war die Stadt so gewaltig, dass selbst der Herzturm in ihrem Zentrum, der zweihundert Meter in den Himmel emporragte, nicht besonders hoch wirkte. Links und rechts entlang der schnurgeraden Hauptstraße standen majestätische Paläste, deren würdevolle Fassaden miteinander um die Wette prahlten, und die weitläufigen Plätze, noch prächtiger als die Gebäude, waren mit der Kriegsbeute geschmückt, die die Nagas in unzähligen Schlachten errungen hatten. Die anderen Naga-Städte hatten ebenfalls hohe Herztürme und wunderschöne Architektur, aber sie waren nur Nachahmungen der großartigen Stadt Hatengrazu.

Wie alle Naga-Städte unterschied sich auch Hatengrazu in zweierlei Hinsicht stark von den Städten anderer Völker: In ihr war kein Geräusch zu hören, und es gab kein Licht, das die Dunkelheit vertrieb. Zwischen den weißen Reihen aus Säulen, Galerien und Plätzen kamen und gingen die Nagas so geräuschlos wie Gespenster. Nirgendwo hörte man eine Stimme oder ein Lied.

Deswegen war Hwarit Makerow regelrecht schockiert, als sein Freund Ryun Pey den Mund öffnete und laut fragte: »Wie fühlt es sich wohl an, mit einem Herzen zu leben?«

Obwohl das Hörvermögen der Nagas so schlecht ist, dass sie es nicht bemerken würden, wenn eine Legion lauthals lachender Dokebis hinter ihnen hermarschierte, verstand Hwarit wegen der ungewöhnlichen Stille in Hatengrazu die Worte seines Freundes. Er war so irritiert, dass ihm nicht einmal in den Sinn kam, Ryun wegen dieser Unhöflichkeit zurechtzuweisen.

[Mit einem Herzen leben? Das bedeutet, Tag für Tag mit Angst vor dem Sterben zu leben.]

Ryun spürte Hwarits Fassungslosigkeit in dem Nirm. Um seinen Freund nicht weiter zu verärgern, hielt er den Mund geschlossen und nirmte: [Kann es nicht auch das Gefühl sein, jeden Tag am Leben zu sein?] Dabei legte er die rechte Hand auf seine Brust, über sein Herz. Hätte Hwarit dasselbe getan, hätte er seinen Herzschlag spüren können. Doch für Hwarit war das eine viel zu beschämende Geste.

[Ryun, das würdest du doch auch nicht vor anderen Nagas machen, oder?]

[Vor anderen? Was machen?]

[Du würdest deine Hand nicht einfach so auf deine Brust legen. Tu das nicht! Das ist unhöflich], nirmte Hwarit und fügte beschwichtigend hinzu: [Wie auch immer, in zehn Tagen wirst du solche Gesten ohnehin sein lassen.]

Ryun ließ seine Hand wieder sinken. Dann drehte er sich um und schaute vom Balkon des Pey-Anwesens hinüber zum Zentrum von Hatengrazu. Dort ragte der Herzturm in den Himmel, viele Male höher als die höchsten Gebäude der Stadt. Bei seinem Anblick empfand er eine Mischung aus Abscheu und Angst. Seine Hände, die das Balkongeländer umklammerten, zitterten leicht.

Ryun Pey und Hwarit Makerow waren mit ihren zweiundzwanzig Jahren gleich alt und galten gemäß der Naga-Tradition noch nicht als Erwachsene. Aber in zehn Tagen, wenn der Shanaga-Stern hinter den Mond gewandert war, würden sie in den Herzturm zitiert werden. Dort würde man ihnen die Brust aufschneiden und ihre Herzen herausnehmen.

[Mir gefällt das nicht, Hwarit.]

[Du hast absolut keinen Grund, dich unwohl zu fühlen, Ryun. Kein einziger Naga ist je bei der Herzentnahmezeremonie gestorben. Die Geschichten über Unfälle oder die ein oder zwei Nagas, die in den Herzturm gehen und nie wieder herauskommen – das sind Schauergeschichten, mit denen die Erwachsenen den Kindern Angst einjagen.]

Trotz des fürsorglichen Nirms verfinsterte sich Ryuns Gesicht.

[Ich habe keine Angst davor, dass während der Zeremonie etwas schieflaufen könnte. Mein Herz wird entnommen. Mit dieser Tatsache kann ich mich nicht anfreunden.]

Hwarit war überrascht. [Warum? Ryun, willst du nirmen, dass du die Unsterblichkeit nicht willst?]

[Genau genommen ist es ja keine Unsterblichkeit.]

[Dann nenne es eben eine halbe Unsterblichkeit. Ist das denn keine große Sache für dich? Du brauchst die Angriffe deiner Feinde nicht mehr zu fürchten, egal welcher Art. Das halte ich für keine Kleinigkeit.]

[Feinde? Wo sind denn die Feinde der Nagas? Südlich der Grenzlinie haben wir keine mehr. Und wir gehen sicherlich nicht nach Norden. Wo also sind diese Feinde, die uns angeblich bedrohen?], forderte Ryun aufgeregt.

Hwarit blieb ruhig. [Selbstverständlich gehen wir nicht nach Norden in die kalten Länder. Aber die warmblütigen Ungläubigen könnten nach Süden marschieren. Sie essen Getreide, deswegen vermehren sie sich so stark. Wir hingegen können unsere Zahl nicht so einfach erhöhen. Unser unsterblicher Körper ist die einzige Waffe, mit der wir uns vor den Ungläubigen schützen können.]

»Wie, sie kommen nach Süden?«, schrie Ryun, erneut mit der Stimme und so laut wie ein wütender Himmelsfisch. »Wie denn, bitte? Ihre Pferde sind nicht in der Lage, in unserem Wald auch nur einen einzigen Schritt zu machen. Selbst die gigantischen Lekons mit ihren starken Körpern würden nicht durch das Blätterdach kommen! Noch dazu können diese Ungläubigen keine Wärme sehen. Warum also sollten sie es wagen, unseren Wald zu betreten? Oder besitzen sie etwa die Fähigkeit, zu verhindern, dass die Nacht hereinbricht?«

Hwarit war beleidigt, weil Ryun sich so benahm, als hätte er einen Ungläubigen vor sich. Dennoch riss er sich zusammen und nirmte sanft: [Was ist mit den Dokebis?]

Der Name des größten Feindes der Nagas brachte Ryun zum Schweigen. Ein Naga hatte weder Angst vor Menschen, die auf Pferden ritten und Getreide aßen, noch vor Lekons, die angeblich Felsen brachen und am Himmel flogen. Aber Dokebis waren eine andere Geschichte.

Hwarit wiederholte die Fakten, die jeder Naga kannte: [Dokebi schlägt Naga, heißt es. Wir können zwischen den Dokebis und ihrer vermaledeiten Flamme nicht unterscheiden. Sie können zwar genauso wenig wie alle anderen Ungläubigen Wärme sehen, aber uns ergeht es nicht besser, weil wir sie auch nicht sehen können. Außerdem kann die Dokebi-Flamme unseren wunderschönen Dschungel innerhalb eines Augenblicks in Schutt und Asche verwandeln. Denk an die Insel Peshiron und die Akinsrow-Schlucht.]

[Das waren Ausnahmen. Dokebis mögen keinen Krieg. Sie würden nur dann einen anzetteln, wenn sie ihn für einen unglaublich amüsanten Streich hielten.]

[Wäre das denn so unvorstellbar? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob Dokebis Grenzen bei ihren Streichen ziehen. Wenn ich eines Tages die Nachricht erhalten würde, dass die Welt untergeht, würde ich denken: Oh Himmel! Es musste ja so kommen, wahrscheinlich hat ein unbeherrschter Dokebi riesigen Mist gebaut!]

Ryun lächelte. [Ich kenne auch ein paar Witze über Dokebis, Hwarit. Sie sind das Einzige, was ich über sie weiß. Nie habe ich gehört, dass sie bedrohlich seien. Klar sind sie die Einzigen, die uns blenden können, aber zugleich sind sie auch die einzigen Ungläubigen, die nicht das geringste Interesse am Krieg haben. So gesehen können auch Dokebis nicht der Grund sein, warum wir ohne Herz leben müssen.]

[In der großen, weiten Welt dort draußen kann es Feinde geben, die wir noch gar nicht kennen.]

[Ja, klar, natürlich. Wir haben Feinde], nirmte Ryun und schrie dann mit hasserfüllter Stimme: »Genau dort drüben!« Er deutete direkt auf den Herzturm.

Hwarit verzog das Gesicht. Er hatte sehr viel Verständnis für Ryun, aber die Rücksichtslosigkeit und Unhöflichkeit, die er gerade an den Tag legte, überstieg selbst für seine Verhältnisse jedes Maß.

[Ryun, nicht mit der Stimme, bitte. Und der Herzturm darf auch nicht Ziel solcher Respektlosigkeit sein.]

Ryun senkte zwar seine Hand, erwiderte jedoch nichts. Hwarit fühlte sich plötzlich wie ein ungebetener Gast. Er unterdrückte sein Unbehagen und versuchte, das Thema zu wechseln, indem er sinnloses Zeug plauderte, aber Ryun reagierte nicht darauf. Letztendlich beschloss er, Ryun mit dem zu konfrontieren, was dieser schweigend andeutete.

[Willst du etwa nirmen, dass du dir das Herz nicht herausnehmen lassen willst?]

Ryun nirmte nach wie vor nichts, aber die Schuppen an seinem Körper rieben aneinander und erzeugten ein unheilvolles Geräusch. Hwarit sah ihn betrübt an.

[Das kann doch nicht wirklich dein Wunsch sein, oder?]

[Und wenn es so wäre? Was würden sie tun?]

[Das ist unmöglich], nirmte Hwarit voller Verzweiflung.

[Sei ehrlich, bitte. Du bist Novize und weißt Bescheid. Was machen die Hüter mit einem Naga, der darauf besteht, sein Herz bis an sein Lebensende zu behalten? Wird es ihm mit Gewalt entnommen?]

[Nein. Die Hüter machen nichts. Ich kenne einige Fälle, in denen keine Herzentnahmezeremonie durchgeführt werden konnte. Besondere Umstände verhinderten das bei einigen Nagas, als sie zweiundzwanzig wurden.]

[Was ist aus ihnen geworden?]

[Die Frauen konnten unter dem Schutz ihrer Familie ein Jahr warten und dann problemlos ihr Herz entnehmen lassen.]

[Und die Männer?]

[Sie mussten um ihr Leben kämpfen und bis zur nächsten Zeremonie untertauchen. Aber kein einziger hat es geschafft. Alle wurden ermordet.]

[Ermordet? Von wem?]

[Ryun, tu nicht so, als ob du das nicht wüsstest. Du warst doch derjenige, der genirmt hat, dass kein Ungläubiger über die Grenzlinie nach Süden kommen kann. Was glaubst du also, von wem?], nirmte Hwarit. [Sie alle wurden von Nagas ermordet!]

Wieder rieben Ryuns Schuppen rasselnd aneinander. Hwarit setzte sich. Auf dem Tisch vor ihm lag die Schachtel mit den Delikatessen, die er seinem Freund mitgebracht hatte, doch ihm war der Appetit vergangen. Er betrachtete sie geistesabwesend und nirmte: [Ryun, in zehn Tagen wird das Haus Pey dich nicht mehr beschützen, weil du dann ein freier Mann bist. Allerdings gibt es einen großen Unterschied zwischen einem freien Mann und freier Beute. Wenn du dein Herz entfernen lässt, werden die Frauen dich als Mann anerkennen, aber wenn du dein Herz behältst, bist du bloß ein Bie-Naga. Du wirst verfolgt, getötet und …]

Hwarit richtete seinen Blick auf Ryun, streckte die Hand aus und hielt sie einen Moment über der Schachtel, ehe er blitzschnell hineingriff. Als er sie wieder herausnahm, hielt er eine große Ratte fest umklammert. Die Ratte quietschte verzweifelt. Hwarit ignorierte ihr Strampeln, sah Ryun weiterhin unverwandt an und nirmte: [… du wirst gefressen werden.]

Mit versteinertem Gesicht sah Ryun Pey zu, wie Hwarit die Ratte zum Mund führte und zubiss. Unter dem Geräusch brechender Knochen verstummte das Quietschen der Ratte.

Nordwestlich des Kidschun-Gebirges lag der Berg Baiso. Es war bitterkalt und windig. Die Sonne, die ihre Strahlen stolz zur Schau stellte, schien ihre Energie verloren und sich in einen leblosen, über den Himmel wandernden Feuerklumpen verwandelt zu haben. Dunkelgrüner Wald bedeckte den gesamten Berg, so dicht, dass es einem den Atem raubte.

Durch dieses Grün ging ein Wanderer den Kamm des Berges entlang. Sein robuster Wanderstock und seine dicke Kleidung unterschieden sich nicht von denen anderer Reisender, aber sein Kopf war kahl rasiert, denn er war ein Mönch. Als solcher fiel er in dieser Gegend des Kidschun-Gebirges auf, wo es weder ein Dorf noch einen Tempel gab.

Es sah jedoch nicht so aus, als hätte der Mönch sich verlaufen. Zielstrebig suchte er sich einen Weg hinunter ins Tal. Er wollte zu den Hütten, die in einer windgeschützten Senke neben dem Bach, der den Talboden entlangfloss, standen. Sie waren klein und einfach, wie Goldgräber oder Jäger sie bauen würden.

Mit einem Mal verfinsterte sich der Himmel. Verwundert blickte der Mönch auf. Hatte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben? Urplötzlich blies ihm ein Windstoß in den Rücken, so heftig, dass er nach vorne geschleudert wurde. Zum Glück landete er in einigen Büschen, die seinen Sturz bremsten, sonst wäre er bis ins Tal hinuntergerollt. Er keuchte erschrocken und schaute erneut zum Himmel auf. Dann verwandelte sich sein Schreck in tiefstes Erstaunen.

Hinter dem Gipfel des Baiso schob sich ein gigantischer Himmelsfisch hervor.

Seine Brustflossen waren so groß, dass man sie mit einem Blick nicht erfassen konnte. Sein Maul schien, als könne es Berge verschlingen, und seine Augen, von denen Tausende um das Maul herum saßen, leuchteten in allen Farben. Der Mönch konnte dem Himmelsfisch unmöglich direkt in diese Augen sehen, also ließ er seinen Blick weiter den riesigen Körper entlang wandern – und stieß einen lauten Ruf aus, als er etwas entdeckte, worüber er schon so viel gehört hatte.

Er sah eingestürzte Türme und Mauern, Säulenreihen und kuppelförmige Dächer, die im Sonnenlicht glänzten. Sie waren weit weniger luxuriös, als sie in den Geschichten beschrieben wurden. Die Säulen waren nicht mit Juwelen besetzt, die Dächer nicht mit Gold überzogen, doch sie reflektierten das Licht so stark, dass der Mönch verstand, warum das niedere Verlangen der Menschen diese Beschreibungen hervorgebracht hatte. Die uralte Stadt auf dem Rücken des Himmelsfisches war unter mehreren Schichten tonnenschwerer Zeit eingestürzt. Es leuchteten weder glänzende Steine noch goldenes Metall, sondern die sich stets weiter aufstauende Zeit. Dem Mönch stiegen Tränen in die Augen.

Er war so versunken in den Anblick des riesigen Fisches und der Ruinen auf seinem Rücken, dass er den Lärm in der Talsohle erst spät bemerkte. Er setzte sich auf und richtete widerwillig den Blick nach unten. Was er dort sah, verwirrte und besorgte ihn zugleich.

In der Talsohle standen drei Pferde, angespannt wie bei einer Kutsche. Ein Reiter saß auf dem mittleren Tier. Doch am Geschirr war kein Wagen befestigt, sondern fünf lange, dicke Seile, an deren Enden Personen angebunden waren. Sie trugen etwas auf dem Rücken, von dem der Mönch gehört, es aber noch nie gesehen hatte: überdimensionale rautenförmige Drachen, Hunderte Male größer als gewöhnliche Kinderspielzeuge. Der Mönch stöhnte auf, als ihm klar wurde, wozu die Pferde nötig waren.

In diesem Augenblick ertönte ein Signal, das der Mönch nicht hören konnte. Die Pferde galoppierten los. Sie preschten in die Richtung, in die der Wind im Tal am günstigsten blies. Die Seile strafften sich, und auf einmal stiegen die Drachen hoch in die Luft. Doch wie wollten die Flieger sie kontrollieren? Da entdeckte der Mönch, dass an jedem Drachen ein weiteres Seil hing, das mit riesigen, fest im Boden verankerten Rollen verbunden war. Sie hatten wirklich an alles gedacht: Die Pferde ließen die Drachen in die Luft steigen, gesteuert wurden sie dann mit diesen Rollen.

Die Drachenreiter zogen ihre Dolche und kappten die Verbindungsseile zu den Pferden. Sogleich stiegen sie noch höher hinauf – sie wollten zum Himmelsfisch! Obwohl der Mönch ihre Chancen als gering einschätzte, wurde er von ihrem Abenteuergeist angesteckt, sodass er seine Fäuste ballte und sie wortlos anfeuerte.

Da bemerkte er, dass mit einem der Drachen etwas nicht stimmte. Im Vergleich zu den anderen vier flog dieser nicht weiter hinauf, sondern flatterte unruhig umher. War da etwas schiefgelaufen? Tatsächlich, das Seil, das den Drachen mit den Pferden verband, war noch intakt – der Drachenreiter hatte das falsche durchgeschnitten! Seine Kameraden rannten aufgebracht umher und schrien so laut, dass ihre Stimmen bis zu dem Mönch hinaufdrangen. Der Drachen stieg mit ungeheurer Kraft empor, es schien, als könnte er jeden Moment die Pferde und ihren entsetzlich fluchenden Reiter mit sich in die Luft reißen. Ehe es so weit kommen konnte, fasste der Reiter einen schweren Entschluss und zog seinen Dolch erneut.

»Nein!«, schrie der Mönch, obwohl ihn niemand im Tal hören konnte. Sobald der Reiter die Leine durchtrennt hatte, schoss er in den Himmel. Der Mönch sprang auf, den Blick fest auf den Drachen gerichtet, der zum Spielball des Windes geworden war. Der Mönch hatte großes Mitleid mit dem mutigen Drachenreiter. Er musste Todesängste durchleben!

Als würde er von unsichtbarer Hand hinuntergedrückt, taumelte der Drachen schließlich zu dem Bergkamm hinab, auf dem der Mönch stand. Als er mit einem lauten Knacken und Krachen aufprallte, wandte der Mönch eilig den Blick ab. Dann rannte er auf die Absturzstelle zu, so schnell er konnte. Während er über abgebrochene Äste und Zweige sprang, machte er sich innerlich auf den schrecklichen Anblick gefasst, der sich ihm gleich bieten würde. Doch als er beim Drachen ankam, erstarrte er. Damit hatte er nicht gerechnet.

Inmitten eines Haufens aus abgebrochenen Ästen, Blättern und den Fetzen des Drachens kämpfte sein Reiter mit den Seilen um seinen Körper und stieß dabei entsetzliche Verwünschungen auf alles aus, was ihm gerade ins Auge fiel. Dass er noch am Leben war, glich einem Wunder. Auch wenn der Drachen den Fall gebremst hatte, war seine Aufprallgeschwindigkeit immer noch so hoch gewesen, dass der Drachenreiter hätte zermalmt werden müssen.

Erst als er sich aus den Überresten seines Fluggeräts hervorgekämpft hatte, sah der Mönch, dass er ein Lekon war, fast drei Meter groß, der Körper mit weißen Federn bedeckt. Seinen Hahnenkopf zierte ein gewaltiger Schnabel. Von Weitem hatte der Mönch nicht erkannt, wie groß Drachen und Reiter tatsächlich waren. Mit zitternder Stimme und vor Aufregung schlotternden Knien fragte er: »Ge… geht es Euch gut?«

Der Lekon drehte das Gesicht mit dem furchterregenden Schnabel blitzschnell zu dem Mönch um.

»Wer bist du? Bist du hier, um dich über mich lustig zu machen?«

»Ich bin hierhergeeilt, weil ich Euren Absturz beobachtet habe. Seid Ihr verletzt?«

»Nein, nein, verdammt, ich bin nicht verletzt! Zufrieden?«

Langsam schien die Wut des Lekons verraucht, er wurde etwas ruhiger.

»Beeindruckend! Ihr habt einen derart schlimmen Sturz unverletzt überstanden! Wärt Ihr kein Lekon, wärt Ihr garantiert gestorben.«

Der Lekon klapperte mit dem Schnabel, was einem höhnischen Lachen entsprach. Ehrfürchtig ließ der Mönch seinen Blick über den gefiederten Körper schweifen. Anscheinend hatte der Lekon mehrere Wunden an Armen und Beinen, seine Federn waren stellenweise mit Blut getränkt, aber er schien sich keine ernsthafte Verletzung zugezogen zu haben. Der Mönch unterdrückte das Bedürfnis, ihn abzutasten. Der Lekon kümmerte sich nicht darum, dass er so eingehend betrachtet wurde, sondern schaute zu den vier Drachen hinauf, die noch in der Luft waren. Der Mönch tat es ihm gleich.

Sie näherten sich dem Himmelsfisch.

»Ja, noch ein bisschen weiter! Weiter, ein bisschen noch! O Göttin, die niedriger steht als alle anderen, erhöre mich! Lasst mehr Seil nach, ihr verdammten Arschlöcher!«, schrie der Lekon und stampfte mit dem krallenbewehrten Fuß auf.

Aber das Glück blieb den Drachenreitern fern. Etwa einhundert Meter weit fern, um genau zu sein.

Die Seile liefen vor dem Himmelsfisch aus. Die Flieger kreuzten in der Luft, und der Himmelsfisch ließ sie alle unter sich zurück und flog an ihnen vorbei. Die Leute im Tal mussten eine Entscheidung treffen, bevor die Drachenreiter in Gefahr gerieten. Sie spulten die Seile auf.

Als der Lekon das sah, schrie er: »Nein!« Er raufte sich den Hahnenkamm und ließ sich verzweifelt zu Boden fallen.

»Es war ein mutiger Plan. Ich war davon überzeugt, dass er gelingen würde. Wäre der Himmelsfisch nur ein bisschen niedriger geflogen, hättet ihr es sicherlich geschafft.«

Der Lekon schien die tröstenden Worte des Mönchs nicht zu hören. Er starrte der Schwanzflosse des Himmelsfisches nach, der in aller Ruhe auf die andere Seite des Tals flog und die Drachen nicht einmal zu bemerken schien. Seit dem Beginn seines einsamen Flugs vor Tausenden von Jahren hätte der Himmelsfisch heute wieder irdischen Geschöpfen begegnen können, doch es war an einhundert lausigen Metern gescheitert. Den Himmelsfisch schien das ganz und gar nicht zu berühren. Mit einer Aura vollkommener Gleichgültigkeit verschwand er langsam hinter dem nächsten Berg. Es würden Stunden vergehen, bis er vollständig hinter den Horizont getaucht war.

Zutiefst bewegt drehte sich der Mönch zu dem Lekon um. Der stand auf und klopfte sich die Federn ab. Er schaute zu seinem zerstörten Drachen, grummelte etwas und schrie auf einmal voller Wut: »Robs! Na warte, dir dreh ich den Hals um! Nur einhundert lächerliche Meter haben gefehlt!«

Der Mönch wusste nicht, wer Robs war, aber wenn er den Zorn eines Lekons auf sich gezogen hatte, stand er bereits mit einem Bein im Grab. Er wollte etwas sagen, um den Lekon aufzuhalten, doch dieser rannte schon mit so großen Schritten den Berghang hinunter, dass er zu fliegen schien. Dem Mönch blieb nichts anderes übrig, als ihm so schnell er konnte hinterherzusprinten.

Als er völlig außer Atem im Tal ankam, stellte er fest, dass die Lage wesentlich weniger ernst war, als er befürchtet hatte. Der Lekon schimpfte mit einer haarigen Person, die wohl Robs sein musste. Doch Robs war kein bisschen eingeschüchtert. Im Gegenteil, er brachte den Lekon in die Defensive.

»Du bist ein beschissener Anführer! Die Leine wäre mehr als lang genug gewesen, wenn du nicht alle damit wahnsinnig gemacht hättest, dass du auch fliegen willst! Nur wegen deiner bescheuerten Sturheit haben wir dich hochsteigen lassen, und was machst du? Du schneidest das falsche Seil durch und zerstörst den Drachen!«

Der Mönch machte große Augen. Solche Worte an einen Lekon zu richten, konnte sich eigentlich nur ein anderer Lekon erlauben – doch dann erkannte er, dass Robs kein gewöhnlicher Mensch war.

»Verdammt! Ich war halt aufgeregt«, entgegnete der Lekon verlegen. »Die Vorstellung, dass ich endlich auf einem Himmelsfisch landen würde, war so unglaublich berauschend, und deswegen … Äh, meinst du, dass wir auch gescheitert wären, wenn ich das richtige Seil durchgeschnitten hätte? Die anderen Drachen sind ja auch nicht bis zum Himmelsfisch hochgekommen!«

»Genau deswegen hättest du von Anfang an nicht darauf bestehen sollen, selbst mitzufliegen! Wir alle haben dir davon abgeraten! Allein deine Sturheit ist schuld daran, dass die Leine zu kurz war! Die anderen Seile waren nicht lang genug, weil wir dich Schwachkopf mitfliegen lassen mussten!«

Der Lekon schnaubte, konnte aber auf diesen Vorwurf nichts erwidern. Den Personen, die sich um ihn herum versammelt hatten, entkam ein Kichern – sie hatten längst gewusst, dass das Gespräch so verlaufen würde. Keiner von ihnen schien sich ernsthafte Sorgen um Robs’ Leben zu machen.

Da entdeckte Robs den Mönch. »Oho! Ein Kuttenträger? Was willst du denn hier?«

Diese unverschämte Frage verärgerte den Mönch nicht – schließlich hatte er keinen Menschen vor sich, auch wenn Robs wie einer aussah. Höflich legte er seine Handflächen aneinander und antwortete: »Mein Name ist Orenol. Ich bin hier, weil ich mit dem Lekon Tinahan sprechen muss.«

Der Lekon blinzelte überrascht. »Was meinst du damit?«

»Ich bin gekommen, um mich mit dem Anführer der Bewohner dieses Tals zu treffen, dem Lekon Tinahan. Und ich glaube, dass Ihr Tinahan seid.«

»Ja, ich bin Tinahan, aber warum willst du dich mit mir treffen?«

»Ich bin vom Großtempel Hainsha.«

Tinahans Kamm versteifte sich. Robs sagte hastig: »Oh, Ihr seid vom Großtempel. Darf ich Euch in meine Hütte bitten?«

Orenol entging nicht, dass Robs’ Haltung plötzlich anders war. »Habt Ihr Euch jetzt in einen Menschen verwandelt?«

»Wie bitte? Ach so, nein, in einen Dokebi. Wäre Euch ein Kimm, äh, ein Mensch angenehmer?«

Orenol nickte dem Dokebi mit einem Lächeln zu. »Ihr könnt natürlich machen, was Euch gefällt, aber mich würde es etwas weniger verwirren, wenn Ihr die Seele eines Menschen in den Vordergrund treten lassen würdet, da Ihr auch die Gestalt eines Menschen habt.«

Robs war ein Seelenwandler. Das hatte Orenol erkannt, als er den Streit zwischen ihm und Tinahan beobachtet hatte. Ein Mensch hätte es niemals gewagt, einen Lekon derartig anzugehen. Eine Person hingegen, die mehrere Seelen in sich trug, konnte sich das schon erlauben. Die Seele, die Tinahan gegenübergetreten war, war die eines Lekons gewesen.

Robs, der Orenols Wunsch nachgekommen war und nun die Seele eines Menschen in den Vordergrund treten ließ, führte Tinahan und den Mönch zu einer der Hütten. Die anderen wollten ihnen folgen, doch der Seelenwandler schickte sie weg.

In der Hütte war es schmutzig und dunkel. Tinahan hob den Tisch, auf dem ein Haufen Werkzeuge und Gerümpel lag, an einer Ecke an und räumte so die Platte frei. Anschließend bot er Orenol einen Stuhl an. Robs kramte eine Flasche Schnaps und Trinkschalen aus einer Holzkiste hervor und stellte sie auf den Tisch, Orenol lehnte jedoch höflich ab. Robs zuckte mit den Schultern und räumte die Schalen wieder weg. Danach nahm er einen Schluck aus der Flasche und reichte sie Tinahan.

»Etwas anderes gibt es nicht. Wollt Ihr wenigstens eine Schale Wasser?«

»Nein danke, ich brauche nichts. Ich stehe noch unter dem Eindruck dieses erstaunlichen Schauspiels. Ich bin genau zur rechten Zeit gekommen.«

»Ihr hättet auch gesehen, wie wir Erfolg haben, wenn Tinahan nicht so stur gewesen wäre«, sagte Robs und warf dem Lekon einen bösen Blick zu.

Tinahan klapperte mit dem Schnabel. Danach herrschte für eine Weile Schweigen am Tisch, bis Tinahan es nicht mehr aushielt.

»Also gut. Du heißt Orenol, richtig? Orenol, wie viele Tage sind wir im Verzug?«

»Ein halbes Jahr.«

Tinahan blickte erschrocken zu Robs, der bleich wurde.

»Schon so lange … Ach, wie die Zeit doch dahinrast«, sagte Robs. »Es tut mir sehr leid. Ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Monate an diesem abgelegenen Ort vergehen. Ich hatte keinesfalls vor, das Geld nicht zurückzuzahlen.«

»Selbstverständlich nicht. Der Großtempel hat nie an Eurer Aufrichtigkeit gezweifelt. Wir dachten, dass ein Missverständnis vorliegen muss, und um es aufzuklären, bin ich hierhergekommen«, sagte Orenol und fügte mit einem entschuldigenden Lächeln hinzu: »Ich habe gehofft, mitzuerleben, wie Eure Bemühungen von Erfolg gekrönt werden.«

»Wir wären ja auch beinahe erfolgreich gewesen! Das hast du selbst gesehen!« Tinahan schlug auf den Tisch – und zertrümmerte das Möbelstück. Fassungslos sahen Mönch und Lekon auf die Holzteile hinunter, während Robs sich die Haare raufte und seufzte: »Du treibst uns noch komplett in den Ruin, scheiße noch mal!«

Tinahan ließ den Kopf hängen.

Nachdem er die Reste des Tisches, so gut es ging, zur Seite geschoben hatte, sagte Robs ruhig: »Ich sage es Euch ganz ehrlich. Im Moment sind wir nicht einmal in der Lage, die Zinsen zu zahlen, geschweige denn den Kredit. Wir hätten Euch diesen Tisch mitgeben können, aber unglücklicherweise hat unser hochgeschätzter Anführer ihn kaputt geschlagen. Doch unser Vorhaben wird gelingen. Ihr könnt es selbst bezeugen. Unser Plan ist perfekt.«

»Ja, das stimmt. Es war wirklich ein beeindruckendes Schauspiel. Auf dem Weg vom Großtempel hierher war ich skeptisch. Ich hielt es für Wahnsinn, auf den Rücken eines Himmelsfisches fliegen zu wollen. Aber jetzt glaube ich an Euch. Es sieht zwar gefährlich aus, aber Euer Plan ist Erfolg versprechend. Doch wie wollt Ihr vom Himmelsfisch wieder herunterkommen, nachdem es Euch gelungen ist, auf ihm zu landen?«

»Wir klettern an der Drachenleine hinunter. Wenn der Drachenreiter auf dem Himmelsfisch landet, wird das Seil unten an der Spule durchtrennt. So kommen die Drachenreiter wieder nach unten.«

Die wollen aus zweitausend Metern Höhe an einem Seil herunterklettern? Orenol bezweifelte, dass Robs und Tinahan jemals von Vernunft auch nur gehört hatten. Er selbst hätte das nicht einmal in seinen kühnsten Träumen gewagt. Um zu vermeiden, dass die Vorstellung, wie er an einem Seil von dort oben hinabstieg, in seinem Kopf allzu deutlich Gestalt annahm, wechselte er schnell das Thema.

»Nun gut. Aber noch ist es Euch nicht gelungen?«

»Wir werden es schaffen! Gebt uns bitte noch ein bisschen mehr Zeit! Was Ihr gerade erlebt habt, war sozusagen die Generalprobe. Genau, so muss man das sehen! Sowohl die Vorbereitungen als auch die Probe liegen hinter uns, also werden wir beim nächsten Mal mit Sicherheit erfolgreich sein!«

»Das würde mich für Euch freuen.«

Robs machte große Augen. »Heißt das, Ihr gebt uns tatsächlich mehr Zeit?«

Auch Tinahan schaute Orenol mit erwartungsvollem Blick an. Der Mönch nahm die Gebetskette von seinem Handgelenk, betastete die Perlen und fragte: »Wie lange müsste ich denn noch warten?«

Robs schaute verlegen. Nach langem Zögern antwortete er schließlich: »Wir benötigen etwa sechs Monate.«

Orenol starrte Robs direkt in die Augen, was den Dokebi erröten ließ.

»Ich muss also noch mal ein halbes Jahr warten?«

»Bis dahin haben wir es bestimmt geschafft. Wir haben sehr viel über die Route der Himmelsfische herausgefunden. Moment, wir haben alles aufgezeichnet.«

Robs angelte einen dicken Wälzer mit Pergamentseiten von einem Bücherstapel in einer Ecke der Hütte. Es war offenbar sehr oft darin geblättert worden, denn alle vier Ecken waren stark abgegriffen. Orenol wurde von den Zahlen und Symbolen, mit denen er überschüttet wurde, ganz schwindlig. Er verstand kein Wort, begriff aber, worauf es hinauslief: Der Seelenwandler war mehr als zuversichtlich, dass in den nächsten sechs Monaten sieben Himmelsfische am Baiso-Tal vorbeifliegen würden, wovon zwei auf einer passenden Höhe wären.

»Die anderen fünf sind wesentlich größer. Wir konnten bisher nicht herausfinden, warum, aber je größer sie sind, desto höher fliegen sie. Natürlich befinden sich auf dem Rücken eines großen Himmelsfisches noch beeindruckendere Ruinen, aber es bis in diese Höhe zu schaffen, ist nicht so einfach. Selbst im Baiso-Tal, in dem der günstigste Wind weht, ist es unmöglich, bis dort hochzukommen. Nur die kleinen wie der, der heute am Tal vorbeigeflogen ist …« – an dieser Stelle entkam Orenol ein überraschtes Keuchen – »… sind auf einer Höhe, die wir mit den Drachen erreichen können. Wir müssen auf diese kleineren warten, und dazu benötigen wir noch mindestens sechs Monate.«

»Ich danke Euch für die Erklärung. Auch wenn ich grundsätzlich an Euer Vorhaben glaube, mache ich mir doch ein wenig Sorgen.«

Robs’ Augen blitzten auf. »Sorgen? Warum denn das?« Plötzlich schob sich die Lekon-Seele in den Vordergrund, und er fuhr in barschem Ton fort: »Hast du Bedenken wegen unserer Vorhersagen?«

Orenol antwortete vorsichtig: »Um Himmels willen, nein. Ich habe heute zum ersten Mal einen Himmelsfisch gesehen. Selbstverständlich glaube ich Euren Vorhersagen. Meine Sorge gilt Euch und Euren Männern. Ihr habt gesagt, dass Ihr nicht einmal die Zinsen zahlen könnt. Wie wollt Ihr dann die nächsten sechs Monate hier überleben?«

Robs schlug mit einem Seufzen das Buch zu. Tinahan runzelte die Stirn und ergriff das Wort: »Verdammt noch mal, sicher wird das eine schwere Zeit für uns. Aber wir werden das überstehen. Auf dem Baiso gibt es genug Essbares, von dem wir leben können. Wir werden sechs Monate durchhalten, egal wie. Also mach dir keine Sorgen deswegen. Du musst nur die Frist für die Rückzahlung verlängern.«

Orenol blieb skeptisch. »Ihr seid ganz schön viele und habt auch noch Pferde.«

»Trotzdem, wir schaffen das. Richtig, wir haben Pferde. Mit denen können wir Felder pflügen, wenn es wirklich nötig sein sollte.«

»Und was, wenn in sechs Monaten alle verhungert oder davongelaufen sind? Dann sieht der Großtempel das Geld, das er Euch geliehen hat, nie wieder.«

»Das wird nicht geschehen! Ich werde auf dem Rücken eines Himmelsfisches landen, komme, was da wolle, hörst du?«

Orenol verstummte und betastete erneut seine Gebetskette. Das ging Tinahan auf die Nerven, aber er besaß genug Verstand, es sich nicht anmerken zu lassen. Robs hingegen wollte sich am liebsten die Ohren zuhalten, weil er befürchtete, der junge Mönch würde den Plan für unrealistisch halten und ihre Ausrüstung pfänden.

Schließlich meinte Orenol: »Ich mache Euch ein Angebot.«

»Was für ein Angebot?«

»Der Großtempel braucht einen Lekon.«

»Einen Lekon?«

»Genau. Deshalb möchten wir, dass Ihr einen Auftrag für uns übernehmt, Tinahan. Wenn Ihr etwas für uns tut, erlässt Euch der Großtempel alle Schulden und leiht Euch zusätzlich das Geld, das Ihr für die nächsten sechs Monate braucht.«

Tinahan und Robs wechselten begeisterte Blicke. Der Seelenwandler wandte sich als Erster wieder an Orenol: »Was für ein Auftrag soll das sein, wenn ich fragen darf?«

»Ah, seid Ihr nun wieder ein Mensch? Es tut mir leid, aber die Einzelheiten kann ich nur demjenigen anvertrauen, der den Auftrag ausführt. Was ich allerdings jetzt schon sagen kann, ist, dass die Mission etwa vier Monate in Anspruch nehmen wird und sehr gefährlich ist.«

Robs hatte den Eindruck, dass Orenol den letzten Teil direkt an Tinahan gerichtet hatte. Kein Lekon rannte vor einer gefährlichen Mission davon. Wie erwartet, erwiderte Tinahan voller Geringschätzung: »Na, wie gefährlich kann es schon sein?«

Orenol sah Tinahan besorgt an. Er hatte seine Warnung ernst gemeint.

»Ich weiß nicht, ob ich diese Lekon-Metapher richtig verwende, aber der Auftrag ist so gefährlich wie ein Sturz ins Wasser.«

Tinahans Kamm sträubte sich.

Als die Menschen, der Legende zufolge, die Abenddämmerung durch Kerzen und Lampen vom Übergang zur Nacht zu einem festen Teil des Tages machten, verlor sie ihren Platz in der Ordnung und irrte umher. Es war ein Dokebi, der die herumirrende Dämmerung wieder in die Nacht hineinführte. So gewann er Mutter Nacht für sich, und so konnte er auch die fünf Töchter der Nacht erobern: Verwirrung, Verlockung, Gefangenschaft, Verschleierung und Traum. Mit ihrer Hilfe bauten die Dokebis ein gigantisches Schloss, das sie Zumunnuri, also Tausend Welten, nannten.

Verlockung bestimmte das Äußere des Schlosses und verlieh ihm ein würdevolles Antlitz. Verwirrung gestaltete das Innere. Gefangenschaft baute unzählige Labyrinthe, Irrgärten und Fallen, während Verschleierung Geheimgänge, Geheimtüren und Geheimcodes hinzufügte. Es ist jedoch nicht überliefert, welchen Einfluss die jüngste Tochter der Nacht auf den Schlossbau hatte. Diese Tochter, Traum, war völlig anders als ihre älteren Schwestern. Traum war zwar die Essenz der Nacht, doch sie hatte zugleich eine Eigenschaft, die denen der Nacht entgegengesetzt ist. Nacht verbirgt, versteckt und bedeckt. Traum offenbart, entdeckt und enthüllt – Eigenschaften, die dem Tag zugeschrieben werden. Und doch manifestiert sich Traum nicht am helllichten Tag, sondern, ganz wie die Sterne, nur in der Dunkelheit der Nacht.

Auch ohne die rätselhafte Beteiligung Traums zu kennen, war Zumunnuri ein mysteriöses Gebäude. Einzig und allein dem jeweiligen Schlossherrn war bekannt, aus wie vielen Stockwerken es bestand, wie viele Zimmer, wie viele Gänge und wie viele Treppen es gab. Regelmäßige Besucher wussten beispielsweise, dass der vierte Stock des Hauptgebäudes nur über den siebten zu erreichen war, oder dass man zum großen Speisesaal gelangte, wenn man dreimal rechts abbog, egal, wo im Schloss man sich befand. Die meisten wussten auch, dass man unsanft mit dem Hintern voran mitten in der Bibliothek landete, wenn man auf der Spitze des Ostturms stand und sich zweimal links um die eigene Achse drehte. An den Landeplatz der Besucher hatten die bisherigen Schlossherren, je nach Laune, mal Kissen gelegt, Eisennägel verstreut oder eine brennende Kerze gestellt. Letzteres war ein typischer Dokebi-Scherz, denn eine Kerze würde nur die Kleidung etwas ansengen. Die Eisennägel waren höchstwahrscheinlich ein Gerücht, denn sie passten nicht zum Charakter der Dokebis. Was davon nun stimmte, blieb ein Geheimnis.

Sabin Hasuon, der Kommandant der Schlosswache von Zumunnuri, stand auf der Spitze des Ostturms und blickte melancholisch in den schwarzen Himmel. Er war auf dem Weg in die Bibliothek und hatte kurz zuvor Bauh Moridol, den derzeitigen Schlossherrn, gesehen, der mit einem Eimer voll Käferkot vorbeigelaufen war.

Eigentlich war es die Aufgabe von Bihyung Slabl, Bauh Moridols Diener, mit dem Hintern voran in der Bibliothek zu landen, aber der Kommandant hatte eine dringende Nachricht, die er persönlich überbringen musste. Seufzend drehte er sich zweimal um die eigene Achse. Binnen eines Lidschlags änderte sich die Umgebung, und er landete unsanft auf dem harten Boden der Bibliothek.

Etwas verwirrt stand er auf. Auf dem Boden lag nichts. Sich den Hintern abklopfend, blickte Sabin zum Schreibtisch des Schlossherrn.

Bauh Moridol, der elfte Schlossherr von Zumunnuri, stand am Fenster und hielt eine Blumenkelle in der Hand. Zu seinen Füßen stand der Eimer, und auf der Fensterbank waren einige Blumentöpfe. Sabin atmete erleichtert aus.

»Habt Ihr gut geträumt, mein Herr? Habt Ihr den Käferkot als Dünger mitgebracht?«

»Wozu sonst?«

»Ach, ich dachte, dass Ihr ihn vielleicht auf dem Boden verteilt …«

»Psst!«, zischte der Schlossherr.

Sabin entschuldigte sich in Gedanken bei dem nächsten Besucher. Gleichzeitig machte er im Geiste eine Liste mit Personen, denen er mitteilen würde, dass der Schlossherr sie gerufen habe, und verlor sich in diesem Gedankenspiel, bis Bauh Moridol ihn ungeduldig fragte: »Und, was ist dein Anliegen?«

»Ach ja, mein Herr. Kann es sein, dass das Problem nicht der Dünger, sondern das mangelnde Sonnenlicht ist? In der Bibliothek ist es ziemlich dunkel.«

»Dein Anliegen!«

Sabin lächelte amüsiert. Der Schlossherr konnte es kaum erwarten, ihn wieder wegzuschicken! Sabin entschied sich zu kooperieren. Er zog einen Stuhl zu sich heran und setzte sich.

»Ein Käfer hat eine Nachricht der Kimms für Euch gebracht, die ihr Haar gnadenlos kahl rasieren.«

»Oh, meinst du die Kimms, die sich Mönche nennen? Aber warum überbringst du sie mir? Wo steckt Bihyung?«

Sabin zuckte mit den Schultern. »Die Kimms wollten es so. Ihr kennt sie doch und wisst, wie sie Sachen handhaben, die sie für wichtig halten.«

»Wie handhaben sie die denn?«

»Sie denken, dass möglichst wenige Leute den Inhalt einer bedeutenden Nachricht erfahren sollten.«

»Ach, wirklich?«

»Das ist meine Theorie. Die Kimms scheinen zu glauben, dass die Bedeutsamkeit einer wichtigen Angelegenheit nur aufrechterhalten bleibt, wenn möglichst wenige Leute davon wissen. Eine überaus erstaunliche Vorstellung, nicht wahr? Denn je mehr Leute Bescheid wissen, desto mehr können doch helfen.«

»Es könnte auch mehr Störenfriede herbeirufen.«

»Wer würde schon bei einer wirklich wichtigen Sache stören? Nur ein Verrückter.«

»Die Kimms machen sich viele unnötige Gedanken, deswegen sind sie so, wie sie sind. Lass uns einfach bei ihrem Spiel mitmachen, wenn sie es so wollen. Wir behalten ihre Nachricht für uns. Wie lautet die Botschaft?«

»Die Kimms bitten darum, ihnen einen Dokebi zu senden.«

»Wozu?«

»Sie stellen eine Gruppe zusammen, die nach Süden über die Grenze reisen und einen Naga retten soll. Sie wollen, dass ein Dokebi an diesem Rettungstrupp beteiligt ist.«

Bauh Moridol starrte den Kommandanten an. Er wusste, dass dieser den lieben langen Tag darüber nachdachte, wie er ihn am besten auf den Arm nehmen konnte. Zugleich wusste Bauh Moridol auch, dass Sabin Hasuon ihn respektierte und daher bei Weitem nicht jede Gelegenheit nutzte. So hatten beide ihren Spaß: der Kommandant mit seinen Streichen und der Schlossherr damit, ihm Vorlagen zu liefern und dann zuzusehen, wie Sabin bei der Auswahl der perfekten Gelegenheit in einen inneren Konflikt geriet. Aber was der Kommandant gerade gesagt hatte, war kein Scherz.

»Heißt das, dass die Kimms einen Naga nach Norden bringen wollen? Aber wieso?«

»Das weiß ich nicht. Den Grund haben sie nicht genannt. Auch das gehört wohl zu ihrer Geheimniskrämerei.«

»Ist auch geheim, wer die anderen Mitglieder des Rettungstrupps sind?«

»O nein, das haben sie erzählt. Nur zu dritt kann man gegen einen bestehen. Die Kimms scheinen diesem alten Sprichwort zu folgen, denn es gehören ein Kimm und ein Lekon zum Trupp, heißt es.«

»Interessant. Was bekommen wir dafür?«

»Sie bieten uns zweihundert Goldstücke an.«

»Das ist ja großartig! Da bekomme ich glatt Lust, selbst mitzugehen. Moment mal, warum ziehst du jetzt so ein Gesicht?«

»Ach, nichts. Sagen wir, dass es sich um den Gesichtsausdruck eines Kommandanten handelt, der sich überlegt, wem er bei der Wahl des nächsten Schlossherrn seine Stimme geben soll.«

Bauh Moridol brüllte so lange wütend herum, bis sein Kommandant mit sich zufrieden war, und sagte dann ernst: »Also gut, wen soll ich schicken?«

Sabin wirkte überrascht. »Wollt Ihr das wirklich tun? Es ist doch bloß ein alter Spruch, dass man nur zu dritt gegen einen bestehen könne. Dieser sogenannte Rettungstrupp wird restlos ausgelöscht werden, sobald er Kiborens Bäume auch nur aus der Ferne sieht. Ihr Vorhaben ist vollkommen aussichtslos.«

»Warum?«

»Weil sich niemand in Kiboren auskennt. Und mit den Nagas.«

»Der Kimm schon, nehme ich an.«

»Wie bitte?«

»Der Kimm des Rettungstrupps. Ich habe so eine Ahnung, wer er ist. Es gibt nur einen einzigen Kimm, der sich mit Nagas und Kiboren auskennt und so einen Rettungstrupp anführen könnte.«

»Und welcher Kimm sollte das sein?«

»Kaygon Draka.«

Sabin riss die Augen auf. Er kannte diesen Namen. Es war der legendäre Shirem-Kämpfer der Kimms, der vor ungefähr zwanzig Jahren gegen Dokebi-Ringkämpfer angetreten, am Ende als Sieger hervorgegangen und zur Legende geworden war.

»Ist er noch am Leben?«

»Ja, er lebt noch. Er wohnt nahe der Grenzlinie und ernährt sich von den Nagas, die er dort fängt.«

Sabin dachte erst, sein Herr gäbe einen Scherz zum Besten, doch Bauh Moridol meinte es ernst.

»Was meint Ihr damit, dass er sich von Nagas ernährt?«

»Er jagt Nagas und isst sie.«

Sabin tat so, also würde er ein Stück Fleisch zum Mund führen und kauen. Fragend sah er seinen Herrn an. Als dieser nickte, wurde Sabin bleich.

»Ist der verrückt?«

»Er kann jedenfalls gut kochen, heißt es.«

»Ah, ja …«

Der Schlossherr verschränkte seine Hände über dem Knie und sagte so langsam, als wüsste er nicht, wie er beginnen sollte: »Kaygon hasst die Nagas. Er hasst sie so sehr, dass er sie restlos vernichten will. Wortwörtlich. Deswegen überfällt er Nagas, zerstückelt, kocht und isst sie.«

Sabin schluckte. »Er isst sie, weil er sie so sehr hasst, dass er sie auslöschen will? Das klingt eher nach einem Geisteskranken als nach jemandem, der konsequent zu seinem Wort steht. Meine Meinung.«

»Mag sein. Aber er hat seine Gründe. Du weißt, dass es schwierig ist, Nagas zu töten, weil sie kein Herz haben.«

»Na, klar doch. Deswegen kocht man sie! Damit sie sich nicht regenerieren können. Was soll man auch sonst machen? Aber muss man sie deswegen gleich essen?«

»Sonst wäre es ja Verschwendung.«

Kommandant Sabin starrte seinen Herrn an, als hätte er einen Verrückten vor sich. Der lächelte und winkte ab.

»Das war Kaygons Antwort, als ich ihn dasselbe gefragt habe wie du mich gerade. Aber er hat noch weitere Gründe. Hm, warte mal.« Er öffnete eine Schublade an seinem Schreibtisch und kramte darin herum, bis er ein altes Pergament herauszog. »Das ist ein Brief, den er vor etwa sechs Jahren geschrieben hat. Lies.«

Sabin nahm den Brief entgegen.

Wie geht es Euch?

Für mich waren die Dinge eine Zeit lang sehr schwierig. Wie Ihr wisst, ist es hier an diesem verödeten Ort in der Nähe der Grenzlinie wesentlich einfacher, eine Waffe zu bekommen als Feder und Pergament. Gestern ist mir endlich ein fahrender Händler begegnet, der ein paar Bögen hatte, weswegen es mir nun möglich ist, mich bei Euch zu melden.

Ich habe darüber nachgedacht, was Ihr in Eurem letzten Brief geschrieben habt. Doch ich kann mit dem, was ich tue, nicht aufhören. Ja, ich esse nach wie vor Nagas. Ich werde das nicht schrecklicher machen, als es ist, aber ich will es auch nicht beschönigen.

Kennt Ihr die Geschichte der Kitalzer Jäger? Wenn ein Jäger von einem Tiger gefressen wird, wird der Sohn des Toten von den anderen Jägern adoptiert. Sie bringen ihm ihre Techniken und Fähigkeiten bei. Wenn dieser Sohn seine Ausbildung beendet hat, gehen die anderen zusammen mit ihm auf Tigerjagd. Erlegen sie einen Tiger, schneiden sie ihm den Bauch auf und entnehmen die Leber. Und diese Leber lassen sie den Sohn essen.

Ich bin wie dieser Sohn, der überlebt hat, geehrter Schlossherr.

Die Nagas haben alles verschlungen, was mir kostbar und wichtig war, bis auf meinen Körper. Deswegen esse ich sie. Es mag sein, dass ich irgendwann von ihnen gegessen werde. Ich gebe mir Mühe, die Grenzlinie nicht zu überschreiten, aber wenn ich einen Naga verfolge, finde ich mich manchmal mitten im Dschungel wieder. Immer wenn ich merke, dass ich meinen einzigen Vorteil den Nagas gegenüber aufgegeben habe, geehrter Schlossherr, fühle ich selbst in der Hitze des Dschungels, die auf meiner Haut brennt, die Kälte, ganz wie die Nagas. Hastig kehre ich dann nach Norden zurück, aber nur ein paar Tage später finde ich mich erneut in derselben misslichen Lage wieder.

Eines Tages, wenn ich mein Schwert nicht mehr schwingen kann, werde ich sterben. Es spielt keine Rolle, wenn Ihr das als den Tod eines Verrückten abtun und mich vergessen würdet.

Ich denke, dass ich letztlich auch keine andere Möglichkeit habe, außer verrückt zu werden.

Am Ende des Briefes stand anstatt einer Unterschrift eine seltsame Kritzelei. Der Schlossherr erklärte: »Es ist das Symbol der Kitalzer Jäger. Der Schwarze Löwe und der Drache.«

»Schwarzer Löwe und Drache?«

»Beide sind vor langer Zeit von den Nagas ausgerottet worden. In der Sprache der Kitalzer Jäger heißen sie Kaygon und Draka. Den Namen, den er verwendet, hat er von diesen Symbolen.«

»Dann ist Kaygon Draka nicht sein richtiger Name?«, fragte Sabin, während er seinem Herrn den Brief zurückgab.

»Nein, aber ich kann seinen wirklichen Namen nicht ohne seine Zustimmung preisgeben.«

Bauh Moridol legte den Brief wieder in die Schublade zurück und musterte den Kommandanten. »Und? Was denkst du?«

»Dieser Kaygon Draka rächt sich also an den Nagas gemäß der Tradition der Kitalzer Jäger, die vor Jahrhunderten vom Erdboden verschwunden sind? Den Erzfeind töten und essen?«

»Ja, so kann man es ausdrücken.«

»Was zum Teufel haben die Nagas diesem Kimm angetan, dass er diesen wahnsinnigen Rachefeldzug führt?«

»Entsetzliches.«

Sabin wartete darauf, dass Bauh Moridol fortfuhr, aber dieser schwieg. Sabin wollte es schon dabei bewenden lassen, aber dann sah er die verzerrten Gesichtszüge seines Herrn.

»Es war wahrlich entsetzlich.«

»Was ist geschehen?«, fragte Sabin vorsichtig.

Der Schlossherr, der sich in schmerzhaften Gedanken verloren hatte, schüttelte den Kopf. »So, wie ich seinen wahren Namen ohne seine Zustimmung nicht preisgeben kann, ist es mir auch nicht möglich, über seine Vergangenheit zu sprechen. Jedenfalls weißt du jetzt, dass er sich mit Nagas und Kiboren besser auskennt als jeder andere. Das Raubtier weiß viel über seine Beute.«