14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

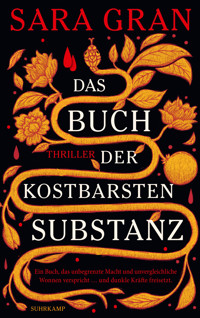

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Wie weit würdest du gehen, um zu bekommen, was du willst?

Gerüchten zufolge ist es das mächtigste okkulte Buch, das je geschrieben wurde: Das Buch der kostbarsten Substanz. Es soll unerhörte sexuelle Wonnen und unbegrenzte Macht verleihen, aber auch dunkle Kräfte freisetzen. Einige der reichsten Menschen der Welt wollen es unbedingt besitzen und bieten der ehemalige Bestseller-Autorin Lily Albrecht ein Vermögen, damit sie es herbeischafft.

Lily hatte sich eigentlich mit ihrem langweiligen, sexlosen Leben als Händlerin seltener Bücher abgefunden. Doch die Verlockung, auf die Schnelle ein Vermögen machen zu können, ist einfach zu groß. Auf ihrer Suche nach dem Wunderbuch trifft sie auf Fälschungen und unvollständige Kopien, jagt undurchsichtigen Figuren nach, stößt auf Kulte und Sekten, Sexkommunen und eisigen Kapitalismus. Recht schnell stellt sich heraus: Niemand, der jemals Kontakt mit dem Buch hatte, scheint überlebt zu haben …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cover

Titel

Sara Gran

Das Buch der kostbarsten Substanz

Thriller

Aus dem amerikanischen Englisch von Conny Lösch

Herausgegeben von Thomas Wörtche

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel The Book of the Most Precious Substance bei Dreamland Books, Los Angeles, CA. Published by arrangement with Bookcase Literary Agency and RF Literary Agency.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5355.

Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023Copyright © 2021 Sara Gran

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln, unter Verwendung des Originalumschlags von Faber & Faber Ltd., London (Originalumschlagdesign: Andrew Davis)

eISBN 978-3-518-77759-6

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Informationen zum Buch

Das Buch der kostbarsten Substanz

1

Shyman war der Erste, der mir von dem Buch erzählte.

Wir waren auf dem großen antiquarischen Büchermarkt im Community College Gymnasium in der Lexington, nicht weit von Gramercy Park. Die meisten Antiquare dort hatten sich auf bestimmte Themengebiete spezialisiert: Militärgeschichte, revolutionäre Literatur, moderne Erstausgaben. Ich nicht. Meine Spezialität waren interessante Bücher, die möglichst viel einbrachten. Zum Beispiel besonders schöne Exemplare mit ausgefallener Bindung oder ungewöhnlichen Illustrationen. Auch für obskure Themen, unbekannte Religionen oder fast vergessene historische Begebenheiten hatte ich sehr viel übrig. Und ich liebte Bücher über Kunst. Oder Gegenkultur. An meinem Stand hatte ich damals ein Dutzend Bände aus dem 19. Jahrhundert für je fünfzig Dollar liegen, die Bindung war gut, der Inhalt nicht weiter erwähnenswert; daneben ein paar Vogel- und Schmetterlingsführer mit Original-Lithografien aus derselben Epoche für je zweihundert; einen russischen Reisebericht über Tibet 1901 für fünfhundert (das einzige Exemplar, das ich je zu Gesicht bekommen oder von dem ich je auch nur gehört hatte); einen kleinen Stapel mit britischer Schundliteratur aus den vierziger und fünfziger Jahren; einen weiteren Stapel mit wunderbar abartigen Geschichten, in den typisch grünen Papiereinbänden bei Olympia Press erschienen (leider kein Nabokov und kein Miller, die Juwelen der Reihe); einige vergriffene Taschenbücher mit Tratsch über Groupies und Musiker, die ich wenige Wochen zuvor in einem Secondhandladen gefunden hatte; ein Buch über haitianischen Voodoozauber aus den dreißiger Jahren mit bemerkenswerten Fotografien; und ein paar Hefte zur Küche des Südens, von den Dreißigern bis in die sechziger Jahre erschienen, im Hochdruckverfahren hergestellt und von der Junior League of Charleston herausgegeben. Mein teuerstes Buch kostete fünfzehnhundert Dollar und war eine seltene und wunderschöne Werkschau der wenig bekannten schwedischen Künstlerin Hannah Kline. Am billigsten waren die britischen Taschenbücher zu je zwanzig Dollar.

Der Valentinstag war eine Woche her, aber die Geschäfte liefen gut. Der Markt selbst befand sich irgendwo im Mittelfeld zwischen gebrauchten Paperbacks für einen Dollar und Raritäten im siebenstelligen Bereich. In der Vorwoche waren die Umsätze leicht zurückgegangen, wir hatten alle Angst, der Schneematsch draußen würde unsere Absätze schmälern, aber die Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. Jetzt hatten wir Angst, die Feuchtigkeit könnte unsere Ware ruinieren. Büchermenschen sahen in finsteren Zeiten eher keinen Hoffnungsschimmer am Horizont.

Plötzlich tauchte Shyman an meinem Stand auf.

»Hey, Lily«, sagte er. »Hab dich gesucht.«

»Hey«, sagte ich. »Wie läuft’s bei dir? Schon was verkauft?«

Shyman sah aus wie ein typischer Antiquar: ein Mann Mitte fünfzig mit beginnender Glatze und unvorteilhafter Gesichtsbehaarung in irgendwie gleichzeitig zu großen und zu kleinen Klamotten. Dazu machte er eine Miene, als könne man ihn ohne Weiteres überreden, sich hinzusetzen und nie wieder aufzustehen. Wie bei den meisten Bücherfreaks lag ein Schatten auf seinen Zügen, der hohle Nachklang eines Lachens, das einem deutlich mitteilte, er würde sich eigentlich viel lieber mit Büchern abgeben als mit Menschen. Wer konnte es ihm verdenken? Viele von uns waren genau deshalb in der Branche. Menschen hatten uns enttäuscht. Uns das Herz gebrochen. Wir mochten Bücher, Tiere und unaufgeräumte Zimmer voller Dinge, die keine Menschen waren.

In seinen besseren Momenten konnte man aber auch den Mann erkennen, der Shyman einmal war: gutaussehend, gebildet, ein Wissenschaftler mit einer wunderschönen Frau am Beginn einer vielversprechenden Karriere. Aus der dann aber doch nichts wurde. Shyman war sehr gut in dem, was er machte, er handelte mit Büchern über Militärgeschichte. Soweit ich wusste, interessierte er sich für nichts anderes. Nach mehreren gescheiterten Promotionsversuchen war er in der Welt der Bücher gelandet. Am Ende seiner Uni-Laufbahn hatte er keinen Abschluss und keinen Job, aber eine Bibliothek voller militärhistorischer Werke, deren Wert sich seit seinem Eintritt ins Graduiertenkolleg verdreifacht hatte. Er lebte irgendwo auf Long Island. Aber nicht im angesagten Teil.

»Ey«, sagte er. »Ganz okay. Aber hör mal, kennst du ein Buch mit dem Titel Pretiosus Materia? Oder so ähnlich?«

Ich hielt es für Italienisch und glaubte, er würde es falsch aussprechen.

»La Pretiosus Materia?«, fragte ich. Wobei ich selbst kein Italienisch konnte. Ich sprach aber ein bisschen Französisch und ein bisschen Spanisch und dachte, übersetzt müsste es wohl Kostbare Materie oder so ähnlich heißen.

»Das ist Latein«, sagte er. »Nicht Italienisch. Die kostbare Substanz. Du kennst dich doch mit so komischen Sachen aus. Ich dachte, vielleicht hast du mal davon gehört.«

»Glaube nicht«, erwiderte ich.

»Also, wenn du’s findest«, sagte er. »Ich habe jemanden, der einen sechsstelligen Betrag dafür zahlen würde.«

»Sechsstellig?«, hakte ich erstaunt nach.

»Im oberen sechsstelligen Bereich«, sagte er, »und ich vermute, mein Interessent würde auch auf siebenstellig erhöhen, wenn es sein müsste. Er will das Buch unbedingt haben. Vorausgesetzt natürlich, du findest es …«

»Wenn ich’s finde«, sagte ich, »machen wir halbe-halbe.«

»Wenn du’s findest«, fuhr Shyman fort, als hätte ich nichts gesagt, »du oder sonst wer, bin ich gerne bereit, zwanzig Prozent abzutreten. Das ist fair.«

»Fünfzig«, sagte ich.

»Zwanzig.«

»Fünfzig.«

»Fünfundzwanzig.«

»Fünfzig.«

»Fünfundzwanzig.«

»Okay«, sagte ich. »fünfunddreißig.«

»Lass es uns interessant machen«, sagte Shyman. »Dreiunddreißig Prozent. Wenn du das Buch auftreibst, kaufe ich es für meinen Kunden und gebe dir dreiunddreißig Prozent von meinem Gewinn. Vorausgesetzt ich mache Gewinn.«

»Okay«, sagte ich. »Abgemacht.«

Wir schüttelten uns die Hand drauf.

Ich brauchte Geld.

Und fing noch am selben Abend mit der Suche an.

2

Bevor ich mit der Suche nach der Kostbaren Substanz beginnen konnte, musste ich aber Bücher verkaufen. Meine Olympia-Press-Sammlung drehte ich einem Mann in meinem Alter an, Anfang vierzig, der lauter Tausend-Dollar-Bände unter dem Arm mit sich herumschleppte, mit denen ich gerne einen Tag verbracht hätte. Die Schmetterlingsbücher wurde ich an eine Frau mit tätowiertem Herzchen auf der Wange los. Wir unterhielten uns ein bisschen über Schmetterlingsführer; sie war Insektenforscherin und sammelte Bücher.

Dann trat Lucas Markson an meinen Stand. Lucas war ein Stammkunde und im Lauf der Zeit ein guter Bekannter, ja vielleicht sogar Freund geworden. Noch wusste ich das nicht so genau. Er leitete die Abteilung für Raritäten einer großen Universitätsbibliothek in einem der gehobeneren Stadtteile und verfügte über ein großes Budget für Neuanschaffungen. Ich kannte ihn bereits seit über fünf Jahren, trotzdem blieb mir Lucas in vielerlei Hinsicht ein Rätsel: Anscheinend hatte er immer Geld und war stets gut gekleidet – beides eine Seltenheit in der Buchbranche. Er war etwas über einen Meter achtzig groß, hatte ansprechende Gesichtszüge und für einen Büchermenschen ungewöhnlich viel Charme. Seine markante Nase verlieh ihm Charakter, dazu trug er maßgeschneiderte Hemden, schmale Sakkos und genau auf die richtige Art abgewetzte Jeans. Sein einziger Makel, der ihn auch als Bücherwurm erkennbar machte, war eine eigenartige Nervosität, manchmal nahm er ganz unerwartet Blickkontakt auf oder eben nicht. Ansonsten wirkte er verdächtig normal.

Lucas’ Vater war ein reicher Finanzier gewesen; er hatte einmal erwähnt, sein Vater habe ihn oder seine Mutter nie geliebt, was seiner Überzeugung nach seinen beiden Eltern einen frühen Tod beschert hatte. Wie so viele behauptete er, gebürtiger New Yorker zu sein, stammte aber eigentlich aus einem wohlhabenden Teil von Westchester. Er war in die Stadt gezogen, um aufs College zu gehen, und anschließend geblieben.

Wir liefen uns immer wieder auf Büchermärkten oder Auktionen zufällig über den Weg, und ich stellte fest, dass Lucas interessanter war, als es zunächst den Anschein hatte. Er verbreitete eine unverhoffte Herzlichkeit, die den Umgang mit ihm sehr angenehm machte, auch wenn hin und wieder eine gewisse Befangenheit durchschien. Ganz gleich mit wem, er bildete praktisch sofort eine kleine Blase der Gemeinsamkeit mit seinem Gegenüber, gleichermaßen intim wie aufrichtig. Von der ersten Begegnung an – bei einem kleinen Empfang auf einer Raritätenmesse in Brooklyn – war dadurch ein ungezwungenes Verhältnis zwischen uns entstanden, obwohl wir praktisch nichts gemeinsam hatten. Nichts außer Büchern. Lucas war schelmisch und witzig, aber dabei nie gemein. Außerdem war er bemerkenswert flink. Ich war nicht sicher, ob er wirklich intelligent war, aber mindestens sehr schlau. Vielleicht mochten wir einander, weil wir mit dem jeweils anderen mithalten konnten.

Wenn er Bücher für seine Bibliothek suchte, rief er mich an, oder ich meldete mich bei ihm, wenn ich etwas hatte, von dem ich glaubte, es könne in seine Sammlungen passen. Wir fanden hübsche kleine Schnittmengen zwischen unseren gemeinsamen Interessengebieten: Gegenkultur, Bibliografien und Bücher über Bücher.

Wenn er sich im Umland aufhielt, nahe der Stadt, in der ich lebte, kam er bei mir zu Hause vorbei, sah sich meinen Bestand an und kaufte meist ein paar Titel. In den vergangenen Jahren war die Gegend zum beliebten touristischen Ziel geworden; auch Lucas kam regelmäßig im Sommer und gelegentlich sogar im Winter zum Skifahren. Ich wohnte in einer kleinen viktorianischen Stadt wenige Meilen östlich des Hudson, zirka hundertfünfzehn Meilen nördlich von New York City. Der Ort wurde einst von Niederländern gegründet, das Land hatten sie den Iroquois gestohlen. Mir gehörten ungefähr sechstausend Quadratmeter davon, darauf stand ein kleines Haus, in dem wir lebten, und eine große Scheune, in der ich meine Bücher aufbewahrte.

Früher hatte ich in Manhattan gewohnt. In Brooklyn. In Oakland. In Taos, Sedona und Phoenix. Inzwischen kam mir das alles vor wie ein anderes Leben.

»Lily«, sagte Lucas jetzt. Ich stand auf und ließ mich kurz von ihm umarmen. Er roch gut, nach teurer, maskuliner Seife: Sandelholz, Salbei, saubere Wäsche.

»Na, wie läuft der Laden?«, fragte er.

»Sehr gut«, sagte ich. »Doch, wirklich. Und bei dir? Hast du was gekauft?«

Jede Menge: ein kleines Bündel mit Briefen von Doris Lessing an ihren Lektor, einen seltenen Bericht über die Landung der Europäer auf Papua-Neuguinea und eine Bibliografie illustrierter Handschriften aus Portugal.

»Hey«, fragte ich, »hast du schon mal was von einem Buch mit dem Titel Die Kostbare Substanz gehört?«

»Nein«, erwiderte Lucas. »Die Kostbare was?«

»Die Kostbare Substanz«, sagte ich.

»Was für eine Substanz?«, fragte Lucas.

»Keine Ahnung«, sagte ich. »Aber das Buch bringt mir sehr viel Geld ein, wenn ich’s finde. Kennst du Shyman? Er ist auf der Suche danach.«

»Ach was?«, sagte Lucas.

»Ja«, sagte ich.

Eine Frau hinten im Raum versuchte Lucas’ Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und schließlich gab er nach. Jenny Janes, eine Kollegin. Sie hielt ein langes, schmales Buch hoch. Ich erkannte nicht, was es war, aber Lucas bekam große Augen.

»Ich muss los«, sagte er. »Meinst du, ich könnte dir helfen? Mit dem Buch?«

»Ja«, sagte ich. »Kann sein.«

Jenny gab ihm wieder Zeichen.

»Essen wir heute Abend zusammen?«, fragte Lucas.

»Okay«, sagte ich.

»Perfekt«, sagte er. »Ich schreib dir eine Nachricht.«

Er ging fort. Jetzt näherte sich ein anderer Mann, ein großer, dünner Typ mit sauertöpfischer Miene, und ich widmete mich wieder meiner Arbeit.

3

Am Ende des Tages packte ich meine Bücher ein, vertraute dem Sicherheitspersonal, dass es sie vor Dieben und anderen Buchhändlern schützen würde, und kehrte in das von mir übers Wochenende gemietete Apartment in Chelsea zurück, wenige Straßen von dem Büchermarkt entfernt, um noch schnell vor dem Abendessen zu duschen und mich umzuziehen. Bücher sind ein schmutziges Geschäft, früher gehörten sie mit der Hexerei und dem Druckgewerbe zu den schwarzen Künsten.

Ich hatte nicht vorgehabt, essen zu gehen, und daher auch nichts Hübsches zum Anziehen dabei. Wobei ich auch zu Hause nichts Hübsches zum Anziehen hatte. Ich zog eine saubere Jeans und ein frisches Jeanshemd an. Dann schaute ich in den Spiegel. Vage erinnerte ich mich, dass man mich früher recht ansehnlich gefunden hatte. Ich zog das Jeanshemd wieder aus und das schmutzige Trägertop an, in dem ich in der vergangenen Nacht geschlafen hatte. Besser. Strickjacke drüber, ebenfalls bereits getragen. Dazu legte ich Lippenstift auf, der wahrscheinlich noch vor der Vorspeise wieder abgegessen sein würde. Zum Schluss warf ich mir noch einen großen bauschigen Parka über, setzte eine Wollmütze auf den Kopf und ging in das von Lucas ausgesuchte Restaurant im West Village.

Es war dunkel. Der Gehweg war nass und glitschig, die Luft kalt und klar. Lucas hatte ein Schmuckstück von einem Restaurant in der West Tenth Street gefunden. Ein paar Stufen führten nach unten zur Eingangstür. Lucas wartete an einem Tisch am Fenster auf mich. Die Kellnerin lächelte ihn an, als sie seine Getränkebestellung entgegennahm. Sie flirteten ein bisschen.

Ich trat ein. Es war gemütlich, die Beleuchtung einladend. Lucas stand auf und drückte mir ein Küsschen auf die Wange. Seine eigene war warm und trocken. Ich wusste, dass er oder seine Bibliothek das Essen bezahlen würde, und bestellte mir ein Steak mit gutem Wein.

»Lily«, sagte er. »Du siehst wunderschön aus.«

Ich war anderer Meinung, dankte ihm aber trotzdem. Beim Essen tratschten wir eine Weile über den Büchermarkt und die Branche allgemein, bis wir schließlich auf die Kostbare Substanz kamen. Immer wenn gerade kein Kunde da war, hatte ich bereits tagsüber auf dem Markt ein bisschen online nach dem Buch geforscht. Es fand sich erstaunlich wenig darüber im Netz und nichts, was mir weiterhalf. In einem Blog über Raritäten fand ich Die Kostbare Substanz auf einer Liste mit Büchern, die es möglicherweise gar nicht gab. In einer Debatte auf Reddit über magische Bücher wurde erwähnt, es habe das Leben einiger Personen ruiniert, allerdings ohne weitere Erklärung. Ich erfuhr, dass der vollständige Titel korrekt lautete: Das Buch der kostbarsten Substanz: eine Abhandlung über die verschiedenen Flüssigkeiten und ihren Nutzen, aber das war’s auch schon.

In einem obskuren okkultistischen Forum namens Dunkle Trias fand sich ein kurzer Chat, in dessen Verlauf jemand behauptete, einmal ein Exemplar gesehen zu haben.

Zufälig (sic) kenne ich einen der reichsten Menschen der Welt. Er schwört Stein und Bein, er habe sein Vermögen den Praktiken in einem Werk mit dem Titel DAS BUCH DER KOSTBARSTEN SUBSTANZ zu verdanken. Er will mir sein Exemplar aber nicht zeigen. Weiß jemand, wo ich so eins finde? Oder hat jemand eins, das ich leihen könnte?

Eine Antwort: Ha, na klar. Das ist eins der seltensten, meistgesuchten Bücher der gesamten okkultistischen Literatur. Also nein, du Arsch, ich hab kein Exemplar, das du dir leihen kannst.

Das war an sich schon eigenartig. Der Eintrag stammte aus dem Jahr 2019. Normalerweise, wenn man den Titel eines noch so seltenen alchemistischen Textes bei Google eingab, konnte man innerhalb von fünf Minuten ein PDF aufs eigene Handy runterladen. Nicht so aber bei diesem Buch.

»Ich glaube nicht, dass Shyman überhaupt etwas darüber weiß«, sagte ich.

»Klingt, als wüsste überhaupt niemand was«, sagte Lucas.

Dann begriff ich, warum Shyman ausgerechnet mich um Mithilfe gebeten hatte: Ich war eine seltene Allrounderin in einer Welt der Spezialisten. Hätte Shyman sicher gewusst, dass es sich um ein okkultistisches Buch handelte, hätte er Jonathan Fracker in Rhode Island angerufen. Hätte er gewusst, dass es um Schiffe geht, hätte er Sonya Rainowitz in Bodega Bay darauf angesprochen.

Er hatte keine Ahnung, wovon es handelte. Und mich als Händlerin seltener Bücher zeichnete vor allem eines aus: Ich war Dilettantin.

»Ich werde mich an der Uni erkundigen«, sagte Lucas. »Mich mal umhören. Irgendjemand weiß bestimmt was.«

»Cool«, sagte ich. »Ruf mich an, wenn du was herausfindest.«

»Mach ich«, sagte er. Wir schwiegen kurz, dann fragte er: »Und. Wie …? Ist er …?«

»Unverändert«, erwiderte ich so schnell ich konnte. »Und du? Bist du mit jemandem zusammen?«

Lucas sagte: »Ich treffe mich mit einer Frau von der Hochschule. Einer Professorin.«

Wahrscheinlich sollte das heißen, er wollte einige Male mit ihr schlafen und dann unter einem Vorwand nie wieder mit ihr sprechen. Soweit ich das beurteilen konnte, verliefen all seine Beziehungen so. Als wir uns kennenlernten, hatte ich das noch für eine vorübergehende Phase gehalten. Ich wusste, dass er auch mal kurzzeitig verheiratet war, lange bevor wir uns kannten, aber es hatte nicht funktioniert. Damals glaubte ich, er würde bald wieder heiraten – er sah gut aus, war intelligent, freundlich und allem Anschein nach immer flüssig. Inzwischen wusste ich, dass all seine Beziehungen nur von kurzer Dauer waren. Lucas hatte anscheinend Angst vor tieferen Gefühlen, einen gewissen Widerstand gegen wahre Verbundenheit. Ehrlich gesagt machte ihn das in meinen Augen noch attraktiver und vermutlich auch in denen der Frauen, mit denen er sich verabredete. Spaß, ganz ohne Verletzbarkeit.

»Cool«, sagte ich. »Was lehrt sie?«

»Mathe«, erwiderte Lucas. »Komisches mathematisch-philosophisches Zeug.«

»Cool«, sagte ich erneut. »Sie muss klug sein.«

»Unglaublich klug«, bestätigte Lucas. »Wie sieht’s aus in der Provinz? Abgesehen von …«

»Ganz gut«, sagte ich. »Ich überlege, einen Laden aufzumachen. Das Städtchen ist inzwischen ganz schön angesagt, wie du weißt.«

Der Kellner schenkte uns Wein nach und brachte unsere Steaks. Meins war genau so, wie ich es gerne aß: rosa in der Mitte, ein kleines bisschen rot im Kern, außen fast schon kross. Allmählich merkte ich, wie meine innerliche Anspannung nachließ.

»Hast du das von May Baron gehört?«, fragte Lucas. »Sie hat einen Gatsby in einem Secondhandladen in Ohio gefunden.«

»O Gott«, sagte ich. »Ausgerechnet May. Wie ist dein Steak?«

»Ausgezeichnet«, sagte Lucas.

Ich vermutete, dass Lucas sehr gut kochen konnte. Ich hatte ihm im Lauf der Jahre ein paar Kochbücher verkauft und konnte mir vorstellen, wie er eine schnelle italienische Mahlzeit in der Küche zauberte – irgendwas Grünes, Bitteres, dazu proteinreicher Fisch mit Zitrone, eine Sauce mit Butter oder Stärke angedickt. Jazz aus der Anlage. Eine Frau lehnt lässig am Tresen, trinkt Wein und isst ein spontan improvisiertes Amuse-Bouche. Sie ist zwischen dreißig und vierzig und ein echter Fang: attraktiv, versiert, gescheit, humorvoll, verfügt über viel Freizeit und Geld. Single. Kinderlos. Idealerweise ohne Familienanhang. Hätte sie tatsächlich ein Leben – mit Geburten, Todesfällen, Kindern, alten Menschen, Krankheiten, körperlichen Leiden –, wäre sie für ihn weniger anziehend. Nach etwa neunzig bis dreihundert Tagen denkt er sich einen Grund aus, sie zu verlassen.

Lucas und ich beendeten unser Essen und verließen gemeinsam das Restaurant.

»Taxi?«, fragte er.

»Nein, danke«, antwortete ich. »Ich gehe gerne ein bisschen zu Fuß – ach, wir haben noch gar nicht über die Arbeit gesprochen.«

»Stimmt«, sagte Lucas. »Ich komme noch ein Stück mit, wenn das in Ordnung ist.«

»Klar.«

Wir gingen auf der Seventh Avenue Richtung Norden. Es war matschig und kalt. Ein typischer unbehaglicher New Yorker Winter. Der liegen gebliebene Restschnee klumpte in schmutzigen kleinen Haufen; die Luft war schneidend und eisig. Lucas lief dicht neben mir und streifte mich ein paar Mal beim Gehen. Mantel an Mantel. Ich wusste nicht, ob es Absicht war oder nicht. Lucas hatte immer schon ein bisschen mit mir geflirtet. Ich vermutete, dass er das bei allen machte. An seiner Stelle würde ich es auch tun. Warum sollte man nicht hinter alle Türchen schauen? Vielleicht verbirgt sich ja eine Dame dahinter. Oder ein Tiger.

Als ich Lucas kennenlernte, erzählte er mir, er habe alles gelesen, was ich je geschrieben hatte – ein Buch, sechs Kurzgeschichten, acht persönliche Essays. Mich durchströmte ein wunderbar warmes Gefühl. Später erfuhr ich, dass das gar nicht so erstaunlich war, wie ich mir eingebildet hatte: Lucas war einfach außerordentlich belesen. In dem Moment aber war ich sehr zufrieden mit mir, umso mehr, nachdem Lucas und ich uns eine Weile unterhalten hatten. Ich mochte ihn: Er war seltsam, witzig und schlau.

Seine damals gerade aktuelle Freundin kam zu uns herüber – eine intelligente, interessante Frau, die in einer Kunstgalerie arbeitete – und legte ihren Arm um Lucas. Sie stellte sich mir sehr freundlich und charmant vor, ich mochte sie auf Anhieb. Schon bald wurde mir aber klar, dass Lucas alle acht bis zwölf Monate die Freundin wechselte, und er begriff, dass ich eigentlich nicht über mein Leben als Schriftstellerin sprechen wollte. Nach jener ersten Unterhaltung beschränkten wir uns auf seltene Bücher und Buchhändlertratsch und verstanden uns dabei sehr gut.

Hätte man mir an dem Abend, an dem ich Lucas kennenlernte, gesagt, dass ich nie wieder etwas veröffentlichen würde, ich hätte es nicht geglaubt. Auch nicht, dass sich fünf Jahre später in meinem Leben nichts verändert haben würde.

Ob absichtlich oder nicht, die kleinen Berührungen zwischen uns hatten eine starke Wirkung auf mich, sie entfachten einen Funken des Begehrens, stimmten mich aber auch traurig. Ich wich Lucas aus und unterdrückte beide Gefühle.

»Wir wollen künftig den Bereich Bibliografien stärker ausbauen«, erklärte er. »Ich kaufe derzeit mehr oder weniger alles, was mir an Büchern über Bücher in die Hände fällt. Eine Studentin hat mich darauf hingewiesen, dass unsere Reiseberichte jämmerlich sind.«

»Welche Reisen?«

»Erste«, sagte er. »Die ganz frühen Sachen.«

Ich wusste, dass er keine Erstausgaben meinte, sondern Berichte darüber, wie jemand aus einem bestimmten Land zum ersten Mal in ein anderes fährt: der erste Amerikaner in Nigeria, der erste Nigerianer in Frankreich und so weiter.

»Schön«, sagte ich. »Komm morgen nach der ersten oder zweiten Stunde an meinem Stand vorbei. Ich hab ein paar Sachen – ich leg sie dir beiseite.«

Wir sprachen noch ein bisschen über seine Wünsche und Begehrlichkeiten. Als wir an der Ecke der Straße ankamen, in der ich untergekommen war, bedankte Lucas sich bei mir, wir wünschten uns eine gute Nacht und verabschiedeten uns mit Küsschen auf die Wangen. Seine Haut war warm, weich und versöhnlich. Vielleicht bildete ich es mir nur ein, aber ich war fast sicher, dass er einen klitzekleinen Augenblick zögerte, bevor er sich zum Gehen umwandte. Ich verbuchte es unter Unbeholfenheit.

»Bis morgen«, rief ich fröhlich, drehte mich um und ging, bevor weitere Gefühle in mir aufstiegen.

Ich kehrte in mein gemietetes Apartment zurück. Ein Zimmer, angenehm unordentlich und gemütlich, voller Tücher, Kissen und Wandbehänge aus Asien und Zentralamerika. Ich schenkte mir ein Glas aus einer guten Flasche Wein ein, die höchstwahrscheinlich gar nicht für mich bestimmt war, zog ein T-Shirt und meine Schlafanzughose an, stieg mit dem Wein ins Bett und guckte auf dem Laptop eine Doku-Soap über Polizisten im Rotlichtmilieu.

Vor dem Einschlafen rief ich zu Hause an. Awe, unser Pfleger, ging dran.

»Hey, Lily«, sagte er. Er kam aus Nigeria und sprach mit leichtem Akzent.

»Wie geht’s ihm?«, fragte ich.

»Unverändert«, sagte Awe. »Sehr ruhig.«

»Brauchst du was?«, fragte ich. »Kann ich was tun?«

»Schlaf dich aus«, sagte Awe. »Mach dir keine Sorgen um uns.«

Nach dem Telefonat mit Awe schaute ich weiter die Doku-Soap und trank noch mehr Wein, was normalerweise eine unweigerlich einschläfernde Kombination war, aber in dieser Nacht fand ich keinen Schlaf. Ich dachte an das Geld, das mir das Buch einbringen würde – wenn es mir gelang, es aufzutreiben. Ich stellte mir vor, wie ich an den Geldautomaten ging, meinen Kontostand abrief und die ganzen Ziffern in einer Reihe vor mir sah, eine Null nach der anderen. Ich stellte mir vor, alle Rechnungen bezahlen zu können. Awe würde eine Gehaltserhöhung bekommen. Ich würde mir ein paar kleine Geschenke kaufen – vielleicht eine neue Gesichtscreme aus einer Parfümerie, nicht aus der Drogerie. Und einen neuen Lesesessel fürs Wohnzimmer.

Ich arbeitete nie mit anderen Händlern zusammen, machte nie Jagd auf absurde Bücher. Ich zählte nie Geld, das ich noch gar nicht hatte. Mein Leben war alltäglich, eingleisig und stark eingeschränkt.

Es war, als hätte mich das Buch bereits gefangen und führte mich genau dorthin, wo es mich haben wollte.

4

Kaum war ich am nächsten Morgen wieder auf dem Markt angekommen und dabei, meinen Stand aufzubauen, kam auch schon Jeremy Goodman zu mir, ein Kollege, und fragte, ob ich schon das von Shyman gehört hätte. Ich dachte, er hätte das Buch ohne mich gefunden. Normalerweise redete nie jemand über Shyman.

»Nein«, sagte ich. »Was soll ich gehört haben?«

»Er wurde gestern Nacht überfallen«, eröffnete mir Jeremy. Er hatte schütteres Haar und trug eine khakifarbene Hose zum rosa Button-Down-Hemd. Ein aus der Form geratener Ivy-League-Sprössling von der Upper East Side.

»Geht’s ihm gut?«, fragte ich.

»Er ist tot«, erwiderte Jeremy. Sein Spezialgebiet war New Yorker Geschichte, er kannte jeden Zentimeter der Stadt wie seine Westentasche. »Er wurde ermordet. Am Weather Underground House, Eighteen West Eleventh Street.«

»O Gott«, sagte ich. »Oha. O mein Gott.«

Jeremy sah aus, als hätte er geweint. Ich weinte nicht. Ich war traurig. Von Shymans Tod zu erfahren, stimmte mich nicht froh. Ich hatte aber nur ungefähr ein Dutzend Mal mit ihm gesprochen. Abstrakt war das tragisch, aber es gab keine Veranlassung so zu tun, als wäre ich am Boden zerstört. Wenn Shyman in meinem Leben nicht mehr vorkam, würde ich nicht darunter leiden.

»Seine Schwester hat seine Bücher«, erklärte mir Jeremy mit Tränen in den Augen. »Ich habe gehört, sie will versuchen, alle zusammen zu verkaufen. Falls du ein Angebot machen willst.«

Er zog eine Serviette aus der Tasche und schnäuzte sich.

»Na, ich überleg’s mir«, sagte ich. »Wahrscheinlich ist das nicht ganz mein Fachgebiet.«

»Okay«, sagte Jeremy. »Mach’s gut. Pass auf dich auf. Ist ein harter Schlag für uns alle.«

Eine Stunde später kam Lucas an meinem Tisch vorbei. Er wusste es bereits. Nachdem wir uns begrüßt und beteuert hatten, wie schrecklich und furchtbar das mit Shyman war, sagte erst mal keiner was.

»Goodman ist schon scharf auf seinen Bestand«, berichtete ich schließlich.

»O Mann«, sagte Lucas.

Wieder schwiegen wir kurz. Dann sagte ich: »Ich frage mich, wen er als Käufer für das Buch an der Hand hatte?«

Wieder kurze Stille. Dann schaute Lucas weg und sagte: »War da nicht so ein Mädchen, das hin und wieder für Shyman gearbeitet hat?«

»Ich glaube, sie hat seine Buchführung gemacht«, erwiderte ich. »Ich meine, die Buchhaltung. Sich um die Abrechnungen gekümmert. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt direkt mit dem Verkauf zu tun hatte.«

»Trotzdem«, sagte Lucas.

»Hm«, machte ich. »Vielleicht weiß sie was.«

»Vielleicht«, pflichtete Lucas mir bei.

Er ging weiter für seine Bibliothek einkaufen, ich widmete mich wieder meiner eigenen Arbeit. Einem Mann, den ich seit Jahren kannte, ein Sammler namens Al, verkaufte ich ein gutes Hardcover über Schiffe für zweihundert Dollar. Al war schäbig gekleidet, und seine Haare standen unvorteilhaft in alle möglichen Richtungen ab, dazu trug er eine große schmutzige Brille und hatte immer, immer, ein dickes Bündel Geldscheine in der Tasche seiner zerknitterten, fleckigen Hose, meist zehntausend oder mehr in bar. Transportwesen-Sammler waren eigenartige Typen.

Um die Mittagszeit kam Lucas mit vier trendigen Tacos von einem Imbisswagen ein Stück weiter die Straße runter an meinen Stand, zwei für jeden. Der Taco-Imbiss war eine Büchermarkttradition; alle Buchhändler aßen dort zu Mittag, manchmal holten sie sich dort auch ihr Frühstück und ihr Abendbrot. Die meisten wohnten wie ich in billigen Unterkünften. Mit Mahlzeiten in New York City konnte man sich die Wochenendeinnahmen zunichtemachen.

Es war zu kalt, um draußen zu essen, also setzten wir uns in die Eingangshalle des Community College. Es war voll und laut, der Linoleumboden verstärkte noch den Lärm der Schritte und Stimmen.

»Weißt du«, sagte Lucas, als wir uns über die Tacos hermachten, »wir können auch einfach so weiter danach suchen. Nach dem Buch. Ohne Shyman.«

Natürlich hatte ich mir das auch schon gedacht. Im hohen sechsstelligen Bereich. Vielleicht siebenstellig. Eine Million Dollar bar auf den Tisch.

»Na ja, aber erst mal müssten wir den Kunden finden«, sagte ich. »Und dann das Buch.«

»Stimmt«, sagte Lucas. »Aber ich glaube, das kriegen wir hin.«

Ich dachte darüber nach. Eine Million Dollar. Eine Million Dollar und, was vielleicht noch verlockender war, eine echte Aufgabe.

Früher hatte mir mein Leben Spaß gemacht, es war voller Abenteuer und Überraschungen gewesen. Ich hatte Geld, aber wichtig war es mir nie gewesen. Nicht an sich. Ich liebte nur das, was man damit anstellen konnte. Man konnte Dinge kaufen und auch Zeit: für Reisen, zum Schreiben, Lesen, Spazierengehen und für Sex.

Das war lange her. In letzter Zeit kam es mir vor, als wäre alles von Wert knapp bemessen: Zeit, Geld, Sex, sogar Bücher. Ich hatte tausende Bücher zu Hause und fand keines, das ich lesen wollte. Ich starrte die Regale an, wie jemand mit großem Hunger in einen geöffneten Kühlschrank schaut und darauf wartet, dass ihn etwas anspricht. Mich sprach nie etwas an.

»Das kriegen wir hin«, sagte ich, und damit war unser Schicksal besiegelt. Vier dumme Worte. Vier dumme, aufgrund eines Impulses hastig dahingesagte Worte, ohne einen anderen Hintergedanken als Das könnte Spaß machen. In den folgenden Jahren dachte ich oft an diesen Augenblick: an das Neonlicht, den lauten Raum, den glänzenden Linoleumboden, beige auf beige gesprenkelt. Lucas schob sich seinen letzten Bissen Chicken-Taco in den Mund. Dann knüllte er das Einwickelpapier zusammen und warf es in einen nahen Mülleimer. Er traf. Wir sahen einander an. Er lächelte, und ich lächelte zurück.

Heute denke ich häufig an diesen Augenblick, suche ihn nach einer Einsicht ab, einem Gedanken, einer intelligenten Entscheidung. Aber ich finde keine. Nur eine einsame Frau, die nicht zugeben wollte, wie einsam sie war, und sich an etwas X-beliebiges klammerte, nur weil es sich hell und bunt in ihrer Reichweite befand.

Würde ich genauer hinschauen, gleich um die Ecke, würde ich einen dunkleren Strom erkennen, eine stärkere Kraft, die mir meine Zustimmung entlockte. Das kriegen wir hin.

Aber all das lag in ferner Zukunft. Auf dem Büchermarkt freute ich mich mit Lucas. Wir würden das Buch finden. Vorher oder gleichzeitig mussten wir aber auch den Käufer ausfindig machen.

Und dafür unbedingt mit dem Mädchen sprechen, das für Shyman gearbeitet hatte. Was sich aber als leicht herausstellte. Am Nachmittag sah ich eine Frau an Shymans Tisch Bücher in Plastikkisten packen. Sie war um die dreißig, trug die Haare zu einem langen dicken Zopf geflochten und ein provinzielles Outfit, das schwer nach Walmart aussah – schlechtsitzende Jeans, einen komischen Rollkragenpullover und unsägliche Sneaker. Ich ging zu ihr.

»Haben Sie für Shyman gearbeitet«, fragte ich.

Sie nickte und setzte eine möglichst traurige Miene auf.

»Ja«, sagte sie mit leicht theatralischer Stimme. »Sie wissen, dass er tot ist?«

»Ja«, sagte ich. »Ich weiß. Hab’s gehört. Er wurde wohl auf der Straße überfallen?«

»Das behaupten die«, sagte sie. »Ich meine, die Polizei. Die haben es seiner Schwester gesagt, und sie hat mich angerufen und gebeten, herzukommen und seine Sachen zu holen. Normalerweise mach ich das nicht. Ich arbeite nicht mit Büchern. Ich meine, ich mag Bücher. Ich mag Spionagethriller. Aber ich bin Buchhalterin. Oder so was Ähnliches, eigentlich bin ich gar keine. Ich hab ihm geholfen, Sachen rauszumailen und den Überblick über die Bestellungen zu behalten. Aber sonst war niemand da, der seinen Kram hätte holen können, deshalb.«

»Alles klar«, sagte ich. »Natürlich. Wie hat seine Schwester es denn verkraftet?«

»Na ja, sie standen sich nicht nahe«, sagte sie. »Zwei Kinder hat er gehabt. Schon erwachsen. Aber auch zu denen hatte er kein enges Verhältnis.«

»Hatte er denn zu sonst jemandem eins?«, fragte ich.

Die Frau runzelte die Stirn. »Nicht dass ich wüsste. Zu euch hier.«

»Uns hier?«, fragte ich.

»Den anderen Büchermenschen«, sagte die Frau. »Näher stand er niemandem.«

»Also, er ist mit einer Bitte an mich herangetreten – bevor er …«, sagte ich. »Gestern Morgen hat er mich um Hilfe bei der Suche nach einem Buch gebeten.«

Sie packte ein paar Bücher in eine Kiste, ging aber viel zu grob damit um. Kurz durchzuckte mich Traurigkeit – zuletzt hatten Shymans Hände diese Bücher berührt. Alles, was ihm gehört hatte, gehörte jetzt niemandem; alles, was er gesehen, gespürt und gewusst hatte, war weg.

Der Moment ging vorüber.

»Er hat mich gebeten, ein sehr teures Buch für ihn zu suchen«, sagte ich. »Und ich habe schon mit der Arbeit begonnen. Ich würde es gerne für den Käufer besorgen, vorausgesetzt, ich finde heraus, wer das ist. Der Löwenanteil am Gewinn würde selbstverständlich der Erbengemeinschaft zufließen.«

»Erbengemeinschaft?«, wiederholte die Frau. »Das ist ganz schön hochgestochen ausgedrückt. Der Löwenanteil am Gewinn würde der Erbengemeinschaft zufließen. Abgefahren. Also ich bin sicher, seine Schwester wird sich freuen, das zu hören.«

»Das hoffe ich«, sagte ich. »Es könnte viel Geld für sie bedeuten. Aber ich weiß nicht, wer er ist.«

»Wer?«, fragte die Frau.

»Der Käufer des Buchs«, sagte ich. »Wenn Sie mir helfen, herauszufinden, wer es kaufen wollte, könnten wir alle, äh …« Ich wollte so was sagen wie Shymans letzten Wunsch erfüllen, aber ich wusste, ich würde es nicht überzeugend rüberbringen, »… davon profitieren.«

»Also, sagte die Frau. »Ich weiß nichts. Hier …«

Sie warf mir ein kleines Notizbuch zu. Es war dreizehn Mal acht Zentimeter groß, dick, abgenutzt, ein bisschen schmutzig und mit Spiralbindung.

Ich fing es auf.

»Sind Sie sicher, dass seine Angehörigen das nicht haben wollen?«, fragte ich.

»O ja, sicher«, sagte die Frau. »Das will niemand haben. Bekommt ja gar niemand mit, dass es nicht mehr da ist.«

5

Zurück an meinem Stand blätterte ich Shymans Notizbuch durch, aber auf Anhieb sprang mir nichts ins Auge – auf jeder Seite fanden sich Einträge wie »Carl um 3«, »Zweite / beste Auflage«, »Philadelphia«, daneben Termine, Telefonnummern und Anmerkungen. Es war zu viel, um es auf die Schnelle zu entschlüsseln, und so legte ich es beiseite, verkaufte den Rest des Tages weiter Bücher.

Später kam Lucas bei mir vorbei. Er hatte eine andere Händlerin im Schlepptau, Betty French. So wie er sie an meinen Stand führte, erinnerte er mich an eine Katze, die einen toten Vogel nach Hause bringt. Schau mal, was ich gefunden habe! Den brauchen wir! Ich bin so schlau!

»Hey, Betty,«, sagte ich.

»Lily«, sagte sie. »Dein Stand sieht super aus. Echt toll.«

Genau das war von ihr zu erwarten, weil Betty elegant, gebildet, attraktiv und innerlich tot war. In der ersten Hälfte ihres Erwachsenenlebens war sie Professorin für Kunstgeschichte gewesen. Mit fünfzig hatte sie eine große Sammlung seltener Kunstbände von ihrem Freund geerbt – wobei Betty ihn vermutlich als ihren Partner oder Liebhaber bezeichnet hätte –, als dieser an Lungenkrebs starb. Sie verkaufte die Bücher, weil sie das Geld brauchte, und stellte fest, dass ihr die Arbeit gefiel, auch wenn ihr Herz gebrochen war und sie sonst nichts mehr hatte, nicht einmal jemanden zum Lieben. So war sie zu ihrem Beruf gekommen. Trotzdem war sie sehr nett.

»Sag mir Bescheid, wenn du was siehst, das dir gefällt«, sagte ich.

»Alles«, sagte sie liebenswürdigerweise über meine mittelmäßige kleine Sammlung. »Lucas hat gesagt, du hast mit Shyman gearbeitet. Das ist so entsetzlich. Wissen die denn schon mehr?«

»Ich glaube nicht«, erwiderte ich. »Ich meine, war’s nicht einfach ein Raubüberfall auf offener Straße? Ich weiß gar nicht, ob es da mehr zu wissen gibt. Aber ja, ich habe für ihn nach einem Buch gesucht. Wir haben über alles gesprochen, nur nicht über das Wichtigste – ich weiß nichts über das Buch.«

»Vielleicht kann ich dir ja helfen«, sagte Betty. »Wir haben gestern noch zusammen zu Mittag gegessen.«

Das überraschte mich – die elegante Betty und der verlotterte Shyman, Bücher bringen die eigenartigsten Bettgefährten zusammen. Wobei sich die Paarung in diesem Fall vermutlich eher auf Einsamkeit als auf Bücher zurückführen ließ. Einsamkeit verband uns alle: Einsamkeit machte einen sowohl zum Büchermenschen wie auch zum Bettgefährten. Einem eigenartigen noch dazu.

Ich gab ein unverbindliches, aber ermutigendes Geräusch von mir, sagte so was wie »wirklich?« oder »ach«, und sie fuhr fort:

»Er hat mir von einem neuen Kunden erzählt. Er war ganz aufgeregt. Hat mich nach ein paar Titeln gefragt, nach denen er Ausschau hielt. Ich habe keinen davon gekannt. Militär interessiert mich nicht.«

»Erinnerst du dich an die Titel?«, fragte ich. »Lautete einer so ähnlich wie Die kostbarste Substanz?«

Sie zuckte mit den Schultern. »Kann sein«, sagte sie, wollte aber nur hilfsbereit sein.

»Weißt du, wer der Kunde war?«, fragte Lucas.

Betty neigte den Kopf zur Seite und runzelte die Stirn. »Ein Mann aus Connecticut«, sagte sie. »Wir haben darüber gesprochen, dass es ein Mann ist, der in Connecticut lebt. Und sehr viel Geld hat. Gehst du zur Beerdigung?«

»Natürlich«, sagte ich, weil mir gerade klar wurde, dass ich mir eine Grube gegraben hatte, in der wir alle Freunde waren. »Wenn ich’s schaffe. Dann sehen wir uns dort.«

Betty und ich wechselten noch ein paar traurige und anerkennende Worte über Shyman, dann kehrte sie an ihren eigenen Stand zurück. Lucas und ich widmeten uns wieder Shymans kleinem Notizbuch. Nichts davon ergab Sinn. Lucas fragte, ob er es mit nach Hause nehmen und darin nach Hinweisen suchen dürfe. Ich sagte, natürlich.

Der Büchermarkt ging an diesem Abend zu Ende. Lucas reiste um fünf Uhr ab. Er hatte ein kleines Funkeln in den Augen.

»Sprechen wir uns bald?«, fragte er, mit einem Lächeln, das auf so was wie Spaß schließen ließ. »Und suchen das Buch?«

Plötzlich wirkte alles albern. Wie aus einem Film. Ein verlorenes Buch, ein toter Buchhändler, Lucas mit seinem aufgesetzten Lächeln und seiner überspielten Unbeholfenheit, seiner bildungsbürgerlichen Fassade – das war alles absurd.

»Sicher«, sagte ich. Fast war’s auch lustig. »Wir sprechen bald weiter.«

Nachdem ich abgebaut hatte, ging ich allein im East Village indisch essen, in dem einzigen auch nur annähernd bezahlbaren Restaurant, das ich in der Stadt kannte. Die Atmosphäre dort war fröhlich; wo es nur irgendwie ging, war Weihnachtsdeko aufgehängt; Lametta, Lichterketten, Kunstblumen. Außerdem war es leer und einsam. Ich hatte zwei Bücher dabei, las aber keines davon; stattdessen studierte ich trostlose Nachrichten auf meinem Handy.

Am nächsten Tag hatte ich nichts zu tun. Ich rechnete meine Einnahmen und Ausgaben auf dem Büchermarkt zusammen und lieferte ein paar Pakete in der Stadt aus – Bücher, die ich zu schicken versprochen hatte, aber, weil ich schon mal da war, ebenso gut selbst abliefern konnte. Danach ging ich einkaufen. Zuerst nahm ich die Subway zu den Secondhandläden auf der Upper East Side, in denen ich mit großer Sicherheit ein paar moderne Erstausgaben aufstöbern würde. Nichts Umwerfendes, aber vielleicht doch potentiell Profitables, außerdem entspannte mich die Suche. Ich stöberte gerne in den unaufgeräumten Regalen herum und liebte das befriedigende Gefühl, etwas Schönes zu finden. Nach ein paar Stunden hatte ich eine Erstausgabe eines frühen Romans von Louise Penny, zwei alte illustrierte Medizinbücher aus den 1840er Jahren und einen Arm voller Fotobände entdeckt: hübsche Werkkataloge von Diane Arbus, Vivian Maier und Helmut Newton für zweihundert Dollar.

Als ich kein einziges weiteres Buch mehr hätte tragen können, machte ich in einem kleinen Antiquariat in der Seventy Seventh Street Station. Elena, die Inhaberin, war eine Freundin von mir. Ich trat ein und zeigte einem Mädchen hinter dem Tresen meine Tüten. Meine Arme fühlten sich an wie aus Gummi und schmerzten. Ich schaute mir Elenas Bücher an, die sie größtenteils in antiken Vitrinen hinter Glas präsentierte, um ihre irrsinnig hohen Preise zu rechtfertigen. Was nur fair war – Elenas Geschäft befand sich in einem der teuersten Viertel in einer der teuersten Städte der Welt.

In diesem Moment kam Elena aus ihrem Büro. Sie war so groß, dass es schon unattraktiv wirkte – wobei eigentlich an ihrer Größe, sie war ungefähr ein Meter neunzig, nichts auszusetzen gewesen wäre, aber sie hielt die Schultern vornübergebeugt, wodurch sie gebückt wirkte und ihr Gesicht und ihren Nacken in eine denkbar unvorteilhafte Pose zwang, die ihr ein Doppelkinn und einen Hängebusen bescherte. Ihre Nase war groß, ebenso wie ihre Stirn, Wangenknochen und Kinn waren dagegen kaum vorhanden. Dennoch hatte Elena etwas Ansprechendes; aus ihrem tiefsten, dunklen Inneren strahlte sie so etwas wie Glück aus. Eigentlich war sie kein Büchermensch.

Sie war genauso versiert wie wir anderen, hatte sich die Branche aber nicht ausgesucht, sondern das Geschäft von ihren Eltern geerbt, zusammen mit dem Gebäude, in dem es sich befand. Sie lebte im zweiten Stock, der Laden war im Erdgeschoss, das Lager im Keller, und die beiden oberen Stockwerke hatte sie für viele tausend Dollar vermietet. Elena war eine echte New Yorkerin. Solange sie ihre Jahreskarte für das Natural History Museum und eine Metrocard hatte und der Lebensmittelladen um die Ecke geöffnet blieb, war sie glücklich.

»Schau dich an«, sagte Elena liebevoll. »Wie war’s auf dem Büchermarkt?«

Elena trug ein langes, unförmiges Samtkleid und eine dicke schwarze Strumpfhose zu silberblauen Snowboots, die aussahen wie für Mondspaziergänge entworfen. Wenn es nicht um sie selbst ging, hatte sie allerdings einen wunderbaren Geschmack. Das Geschäft war elegant und warm und verströmte eine magische Atmosphäre, wie in einem viktorianischen Roman, Edith Wharton und Edgar Allan Poe hätten zum Stöbern hereinkommen können.

Wir tauschten Tratsch und Neuigkeiten.

»Das mit Shyman habe ich gehört«, sagte sie. »Schrecklich. Haben die ihm die Brieftasche abgenommen?«

»Weiß ich nicht«, sagte ich. »Kurz vor seinem Tod hatte er mich noch gebeten, ihm bei etwas zu helfen. Einem Buch. Und das gibt mir Rätsel auf.«

»Wirklich?«, sagte Elena und hob die Augenbrauen. Ich wusste, dass sie zum Spaß Krimis las – solche, die in Ye Olde New Amsterdam spielten, mit einem Inspector Wittenbrier und einer Lady Widemouth, die zufällig einem seltsamen Zeitgenossen namens Benjamin Franklin über den Weg laufen.

»Wirklich«, sagte ich. »Es geht um ein Buch, von dem ich noch nie gehört habe. Es heißt Das Buch der kostbarsten Substanz.«

»Aha«, sagte Elena.

»Ich hoffe, ich finde es«, sagte ich. »Für seine Familie. Er hat gesagt, jemand hat ihm ein siebenstelliges Angebot dafür gemacht. Sechs- oder siebenstellig. Aber ich weiß nicht, was es für ein Buch ist, und den Käufer kenne ich auch nicht.«

Ich hatte mir bereits überlegt, dass seine Familie, der Shyman offenbar gleichgültig war, gar nichts von dem Buch erfahren und auch keinen Anteil abbekommen musste. Ich wusste, Lucas würde das ähnlich sehen.

Oder vielleicht so: Das Buch hatte mich bereits zu dem Glauben verleitet, das Falsche sei richtig und das Richtige sei falsch.

»Vielleicht kann ich ja helfen«, sagte Elena. »Die Anzahl der Käufer, die bereit sind, eine Million Dollar für ein Buch hinzublättern, ist durchaus begrenzt.«

»Aber weißt du, was mir Rätsel aufgibt«, sagte ich. »Wenn es sich wirklich um einen Sammler handelt, wieso hat er Shyman gefragt?«

»Mm«, sagte Elena. »Vielleicht kannte er sonst niemanden, der teure Bücher verkauft. Vielleicht ist der Kram, den Shyman sonst verkauft, sein einziges anderes Interessengebiet. Verkauft hat.«

»Da ist was dran«, sagte ich.

»Also ich kenne es nicht«, sagte Elena. »Aber ich wette, Archie weiß Bescheid.«

Archie war Elenas Mann. Er war pensionierter Akademiker und ebenfalls gebürtiger New Yorker, stammte aus einer bekannten Familie von Intellektuellen und Schriftstellern. Elena versprach mir, mit Archie zu reden, der gerade unterwegs war, um Bücher einzukaufen (sehr viel gehobener als ich – er besuchte einen Sammler mit einem Weinberg in Sonoma). Sollte er Informationen haben, würde sie mir Bescheid geben.

Wir verabschiedeten uns, ich nahm meine Tüten und verließ den Laden. Ich schaute auf mein Handy. Keine Nachricht von Lucas. Viel länger konnte ich meinen Aufenthalt in der Stadt nicht rechtfertigen.

Zeit, nach Hause zu fahren.

6

Ein bisschen nervös – wegen Lucas’ Aufmerksamkeit, dem möglicherweise bevorstehenden Geldsegen und dem Buch an sich – begab ich mich auf den Heimweg. Ich spürte, wie die Aufregung in mir stieg, und bemühte mich, sie die restliche Fahrt über möglichst zu unterdrücken. Lucas interessierte sich nur fürs Geldverdienen. Was uns vermutlich sowieso nicht gelingen würde, weil die Chance, dass wir das Buch – und den Käufer – fanden, ungefähr bei null zu unendlich stand. Er würde sich wieder anderen Dingen zuwenden, der ganze Wirbel war vorbei und ich wieder genau dort, wo ich vorher war, in einem kalten Farmhaus im New Yorker Umland.

Schließlich kam ich an meinem kalten Farmhaus an. Aber so kalt war es gar nicht. Awe stand in der Küche und kochte Suppe.

»Hey, Lily«, sagte er. »Wie war die Reise?«

»Okay«, sagte ich. »Nicht schlecht. Wie geht’s ihm?«

»Unverändert«, sagte Awe lächelnd. »Er sitzt im Garten, in der Sonne.«

Ich ließ meine Bücher erst mal im Wagen. Morgen oder übermorgen würde ich sie ausladen. Awe würde mir seine Hilfe anbieten, aber ich würde ihn nicht helfen lassen, weil ich wusste, dass sein Rücken so schon strapaziert genug war. Ich stellte meine Tasche ab und ging nach hinten in den Garten.

Es war ein sonniger Nachmittag und für einen Tag auf dem Land im Februar sehr warm, ungefähr zehn Grad. Abel, mein Mann, saß in seinem Rollstuhl. Er war wie immer sauber und gut gekleidet. Awe kümmerte sich ausgezeichnet um ihn. Die Sonne schien Abel in das stumpfe und ausdruckslose Gesicht.

Ich zog einen Gartenstuhl heran, setzte mich neben ihn.

»Hi, Honey«, sagte ich.

Er sagte nichts. Er hatte seit Jahren nichts mehr gesagt.

»Ich bin zurück aus New York.«

Seine Miene veränderte sich nicht.

»War ein guter Büchermarkt«, sagte ich. Aus keinem bestimmten Grund tat ich so, als könnte er mich nicht nur hören und verstehen, sondern auch, als würden ihn solche blöden Banalitäten interessieren – was noch nie der Fall war.

Ich war dreiunddreißig Jahre alt, als ich Abel kennenlernte, er achtunddreißig. Ich war mit meinem ersten Buch, Schönheit, auf Lesereise in San Francisco. Ich hatte das Buch mit siebenundzwanzig, achtundzwanzig und neunundzwanzig geschrieben und mit einunddreißig schließlich veröffentlicht. Ich wusste nicht, ob es gut war. Das weiß ich bis heute nicht. Aber ich wusste, ich hatte mein Bestes gegeben und konnte es nicht besser.

Ich lebte in Brooklyn. Damals hatte ich bereits in ein paar anderen Städten gelebt. Ich hatte kein Zuhause und vermisste nichts. Ich stammte aus dem Südwesten, dort aber aus keinem bestimmten Ort. Wir waren alle paar Jahre umgezogen. Wenn mein Vater mal wieder wegen seiner Trinkerei gefeuert wurde, schoben meine Eltern es auf die Stadt, und wir packten: Bakersfield, Tucson, Scottsdale, Sedona, Taos. Meine Mutter suchte immer das Hippieviertel, weil wir dort unseren selbstgemachten Schmuck verkaufen konnten, außerdem arbeitete sie, wenn möglich, auf Reiterhöfen. Sie liebte Pferde. Egal, was für ein Scheißjob in der jeweiligen Stadt zu haben war, mein Vater nahm ihn an – in der Hühnerfleischverarbeitung, Hausmeistertätigkeiten, Entsorgung von medizinischem Abfall –, was anderes bekam er inzwischen nicht mehr angeboten. Mein Vater war Komponist und Pianist, hatte ein paar Semester am Berklee hinter sich. Sein Rauswurf dort war der erste Schritt auf der Leiter nach unten gewesen, und seither war es jedes Jahr weiter bergab gegangen. Mein Vater war ein Mensch mit großen, unrealistischen Träumen und frei von Alltagstauglichkeit. Dafür hatte er Alkoholismus, Schwülstigkeit und Größenwahn im Überfluss und vielleicht auch eine manische Depression. Meine Mutter hatte an der Boston University Englisch studiert, bevor sie sich jemanden suchte, der ihr Leben ruinierte, und meinen Vater fand. Meine Eltern hatten beide schreckliche Angst davor, unser Leben besser zu machen. Ihnen war längst die Kraft abhandengekommen, etwas zu riskieren. Aber sie sahen ihrem Scheitern frohen Mutes entgegen, ließen jeden Abstieg, so lange es irgendwie ging, wie ein neues Abenteuer aussehen. In dem Jahr, in dem ich Schönheit beendete, starb meine Mutter an einem Herzinfarkt. Mein Vater trank sich noch vor Jahresende zu Tode.

Ich hatte das College in Los Angeles besucht, war nach zwei Jahren abgegangen, um mit einem Freund quer durchs Land zu reisen, hatte ihn dann aber in Portland sitzen lassen und war nach Savannah weitergezogen, anschließend nach Brooklyn. Unterwegs hatte ich das Buch geschrieben. Ich glaubte, ich würde träumen, als ein großer Verlag mit viel Geld es haben wollte. Vorher hatte ich in einem Coffeeshop auf der Fifth Avenue in Brooklyn gearbeitet und Blödmännern Caffè Latte serviert – ihren Reaktionen nach zu urteilen wohl keinen besonders guten.

In meinem Buch ging es um ein Gemälde und Leute, die es unbedingt haben wollten, sich darum stritten und alles daransetzten, es zu bekommen. Die Verkäufe waren schon zu Beginn der Tour in New York ausgezeichnet angelaufen.

Zwei Wochen später kam ich nach San Francisco und hatte etwas, was bis dahin für mich unvorstellbar war: Erfolg. Die Kritiken trafen ein und waren fast ausnahmslos voll des Lobs. Die Verkaufszahlen starteten rasant und steigerten sich von Woche zu Woche, in San Francisco angekommen, kletterte ich bereits die Bestsellerliste hinauf. In New York waren dreißig Personen zu meiner Lesung erschienen. In Chicago siebzig. Bei City Lights in San Francisco kamen mehr als einhundert Zuhörer, weshalb noch ein weiterer Abend im Ferry Building folgte. Den Kritikern gefiel mein Buch. Auch den Lesern. Am erstaunlichsten aber war, dass sogar andere Schriftsteller es mochten. Zuerst bekam ich wöchentlich, dann täglich E-Mails voller Anerkennung, teilweise von Personen, mit deren Büchern ich selbst aufgewachsen war.

Ich liebte alles daran. Ich liebte das Reisen, die Aufmerksamkeit, die Menschen, denen ich begegnete, das Geld, das ich verdiente. Ich liebte die Gewissheit – oder Illusion, denn es entpuppte sich als Irrtum –, dass ich von nun an meinen Lebensunterhalt mit dem bestreiten könnte, was ich am liebsten tat: denken, lesen und schreiben. Ich hatte genügend beschissene Zeiten hinter mir, um jetzt jede Minute auszukosten, und ich genoss mein Glück in Dankbarkeit und Freude. Ich war in einem Haushalt aufgewachsen, in dem der Tag, an dem die Lebensmittelmarken ausgegeben wurden, als Festtag galt, und ein Buch aus dem Secondhandladen als eine größere Anschaffung betrachtet wurde.

Bei City Lights in San Francisco las ich die erste Hälfte des ersten Kapitels und beantwortete im Anschluss Fragen des Publikums. Sie wollten immer wieder dasselbe wissen, und es war nie interessant. Danach signierte ich eine Stunde lang Bücher, und ein paar Freunde aus dem College – Sophie und Mark, die beide ihren Abschluss gemacht hatten und jetzt als Lehrer arbeiteten – führten mich mit ein paar Leuten zum Essen aus. Einer dieser Leute war Abel.

Wir trafen uns in einem italienischen Restaurant in der Columbus Avenue. Abel war vor uns da, wartete draußen. Er lehnte an der Wand neben der Tür, las ein Buch mit dem Titel Die Philosophie des Sex, und ich dachte, so einen attraktiven Mann habe ich noch nie gesehen. Abel war ungefähr eins achtundsiebzig groß und hatte ein Gesicht wie ein Kämpfer – kantig, stark, aber beschädigt, die Nase war zweimal gebrochen (einmal bei einem Kampf, dann nochmal bei einem Motorradunfall). Seine Augen waren groß, rund und hellblau, die Haare im Sommer dunkelblond und im Winter hellbraun, dicht und kurz geschnitten. Er trug ein graues Button-Down-Hemd, dazu eine schwarze Arbeitshose unter einem eher altmodischen Mantel und lehnte an der Wand, als gehörte ihm die Welt. Er sah aus wie James Dean oder Cary Grant; ein Mann, den man in Schwarz-Weiß sieht und denkt, solche gibt’s heute gar nicht mehr.

Ich hatte keine Ahnung, dass er Sophie und Mark kannte. Als ich begriff, dass er mit uns essen würde, machte mein Magen Sprünge.

»Ich habe dein Buch gelesen«, sagte Abel später zu mir am Tisch. Beim Klang seiner kernigen Honigstimme schoss mir das Blut in den Unterleib. »Ich war überrascht. Es war gut.«