17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

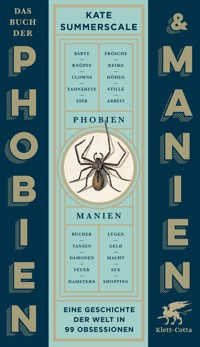

»Endlos fesselnd und außergewöhnlich. Alle Bibliomanen werden es lieben.« Daily Mail 99 fesselnde und außergewöhnliche Geschichten von vertrauten (Klaustrophobie) zu überraschenden Ängsten vor Eiern, Haaren, Schweigen und überhaupt vor allem(Pantophobie) – und von deren Heilung. Ein höchst informatives, seriöses und amüsantes A-Z-Kompendium. Schrecken Sie vor Spinnenphobie beim Anblick einer Spinne zurück – oder zucken Sie vor Nomophobie, wenn Sie Ihr Handy verlegen? Waren Sie jemals sprachlos, als Sie in der Öffentlichkeit gesprochen haben? Möglicherweise leiden Sie unter Glossophobie. Grenzen Ihre Bücherkaufgewohnheiten an Bibliomanie? Vielleicht stecken Sie in Unentschlossenheit und Unsicherheit fest - Abulomanie? Unsere Phobien und Manien sind widersprüchlich und vielfältig: zutiefst intim, doch von der Zeit und der Epoche, in der wir leben, geprägt – die häufigste Form der Angststörung, die jedoch selten eine formelle Diagnose erhält. Tauchen Sie ein in dieses einzigartige, überraschende und fesselnde A-Z-Kompendium, um zu entdecken, wie unsere Fixierungen vom Mittelalter bis heute Gestalt angenommen haben. Unsere Ängste und Zwänge fühlen sich oft wie ein Teil unseres tiefsten Selbst an – und doch sind sie in die Strömungen der Welt um uns herum eingebunden. Geschickt zeichnet die Autorin die Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, dem Psychologischen und dem Sozialen nach. »Ein endlos fesselndes Buch, voller außergewöhnlicher Geschichten. Alle Bibliomanen werden es lieben.« Daily Mail »Summerscale liest sich wie ein Buch von Oliver Sacks, mit einem Hauch von Roald Dahl.« Spectator »Ein faszinierender Leitfaden für menschliche Fixierungen.«The Guardian

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Kate Summerscale

Das Buch der Phobien & Manien

Eine Geschichte der Welt in 99 Obsessionen

Übersetzt aus dem Englischen von Maria Zettner und Caroline Weißbach

Klett-Cotta

Impressum

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Book of Phobias and Manias. A History of the World in 99 Obsessions« im Verlag Profile Books Ltd, London.

© 2022 by Kate Summerscale

Für die deutsche Ausgabe

© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung des Originaldesigns von © NATHAN BURTON DESIGN LTD

Illustration Innenteil: © Wellcome Collection

Illustration Vorsatz: shutterstock

Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck

ISBN 978-3-608-98753-9

E-Book ISBN 978-3-608-12184-1

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Einführung

Hinweis zur Benutzung

A

Ablutophobie

Aboulomanie

Aerophobie

Agoraphobie

Ailurophobie

Akarophobie

Akrophobie

Aquaphobie

Arachnophobie

Arithmomanie

B

Bambakomallophobie

Batrachophobie

Beatlemanie

Bibliomanie

Blut-, Verletzungs- und Spritzenphobie

Brontophobie

C

Choreomanie

Coulrophobie

D

Dämonomanie

Dermatillomanie

Dipsomanie

Doraphobie

Dromomanie

E

Egomanie

Eibohphobie

Emetophobie

Entomophobie

Ergophobie

Erotomanie

Erythrophobie

F

Fykiaphobie

G

Gebomanie

Gelotophobie

Geraskophobie

Globophobie

Glossophobie

Graphomanie

H

Haphemanie

Haphephobie

Hippophobie

Hippopotomonstrosesquippedaliophobie

Homophobie

Hydrophobie

Hypnophobie

Hypophobie

K

Kajakphobie

Klaustrophobie

Klazomanie

Kleptomanie

Koumpounophobie

Kynophobie

L

Lachmanie

Lypemanie

M

Megalomanie

Mikromanie

Monomanie

Monophobie

Mord-Monomanie

Musophobie

Mysophobie

Mythomanie

N

Nomophobie

Nyktophobie

Nymphomanie

O

Odontophobie

Oniomanie

Onomatomanie

Onychotillomanie

Ophidiophobie

Ornithophobie

Osmophobie

Ovophobie

P

Pantophobie

Pediophobie

Phonophobie

Plutomanie

Pnigophobie

Pogonophobie

Popcorn-Phobie

Pteronophobie

Pyromanie

S

Sedatephobie

Siderodromophobie

Soziale Phobie

Syllogomanie

T

Taphephobie

Telephonophobie

Tetraphobie

Thalassophobie

Tokophobie

Trichomanie

Trichotillomanie

Triskaidekaphobie

Trypophobie

Tulpenmanie

U

Urinophobie

X

Xenophobie

Xylophobie

Z

Zoophobie

Quellen

Einführung

Ablutophobie

Aboulomanie

Aerophobie

Agoraphobie

Ailurophobie

Akarophobie

Akrophobie

Aquaphobie

Arachnophobie

Arithmomanie

Bambakomallophobie

Batrachophobie

Beatlemanie

Bibliomanie

Blut-, Verletzungs- und Spritzenphobie

Brontophobie

Choreomanie

Coulrophobie

Dämonomanie

Dermatillomanie

Dipsomanie

Doraphobie

Dromomanie

Egomanie

Eibohphobie

Emetophobie

Entomophobie

Ergophobie

Erotomanie

Erythrophobie

Fykiaphobie

Gebomanie

Gelotophobie

Geraskophobie

Globophobie

Glossophobie

Graphomanie

Haphemanie

Haphephobie

Hippophobie

Hippopotomonstrosesquippedaliophobie

Homophobie

Hydrophobie

Hypnophobie

Hypophobie

Kajakphobie

Klaustrophobie

Klazomanie

Kleptomanie

Koumpounophobie

Kynophobie

Lachmanie

Lypemanie

Megalomanie

Mikromanie

Monomanie

Monophobie

Mord-Monomanie

Musophobie

Mysophobie

Mythomanie

Nomophobie

Nyktophobie

Nymphomanie

Odontophobie

Oniomanie

Onomatomanie

Onychotillomanie

Ophidiophobie

Ornitophobie

Osmophobie

Ovophobie

Pantophobie

Pediophobie

Phonophobie

Plutomanie

Pnignophobie

Pogonophobie

Popcorn-Phobie

Pteronophobie

Pyromanie

Sedatephobie

Siderodromophobie

Soziale Phobie

Syllogomanie

Taphephobie

Telephonophobie

Tetraphobie

Thalassophobie

Tokophobie

Trichomanie

Trichotillomanie

Triskaidekaphobie

Trypophobie

Tulpenmanie

Urinophobie

Xenophobie

Xylophobie

Zoophobie

Dank

Phobien

Manien

Für Sam Randall

Einführung

Wir werden alle getrieben von unseren Ängsten und Sehnsüchten, und nicht selten sind wir sogar ihre Sklaven. Benjamin Rush, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, gab im Jahr 1786 den Anstoß zu dem Trend, derartigen Fixierungen Namen zu geben. Bis dahin war der Begriff »Phobie« (abgeleitet von Phobos, dem griechischen Gott der Furcht und panischen Angst) eher für Symptome einer körperlichen Erkrankung geläufig gewesen und »Manie« (nach dem griechischen Wort für Wahnsinn, Raserei) zur Beschreibung von Modetrends. Rush gab beiden eine neue Ausrichtung als psychologische Phänomene. »Ich werde Phobie definieren als die Angst vor einem eingebildeten Übel«, erläuterte er, »beziehungsweise als die unverhältnismäßige Angst vor einem tatsächlichen.« Er listete 18 Phobien auf, darunter die extreme Angst vor Schmutz, vor Geistern, Ärzten und Ratten, sowie 26 neue Manien wie etwa die »Spiel-Manie«, die »Militär-Manie« oder die »Freiheits-Manie«. Rush schlug noch einen eher heiteren Ton an – so erklärte er beispielsweise, dass die »Heim-Phobie« bevorzugt Herren befalle, die den Zwang verspürten, nach der Arbeit in der Taverne Halt zu machen – doch im Lauf des folgenden Jahrhunderts entwickelten Psychiater ein deutlich komplexeres Verständnis derartiger Eigenarten. Heute gelten Phobien und Manien als spektakuläre Spuren unseres evolutionären und persönlichen Werdegangs, Manifestationen verborgener tierischer Instinkte und unterdrückter Sehnsüchte.

Zu Rushs Liste gesellten sich im frühen 19. Jahrhundert noch eine Reihe weiterer Manien sowie zahlreiche Phobien und Manien gegen Ende des Jahrhunderts. Unter den Phobien waren irrationale Ängste vor öffentlichen Plätzen und engen Räumen, vor Erröten und Lebendig-Begrabenwerden (Agoraphobie, Klaustrophobie, Erythrophobie, Taphephobie). Zu den Manien gehörten der Zwang zu tanzen, umherzuirren, zu zählen und sich Haare auszureißen (Choreomanie, Dromomanie, Arithmomanie, Trichotillomanie). Seither sind wir ständig weiteren Angststörungen auf die Spur gekommen: der Nomophobie (Angst, ohne Handy dazustehen), der Bambakomallophobie (Ekel vor Watte), der Coulrophobie (Horror vor Clowns), der Trypophobie (Aversion gegen gehäuft auftretende Löcher). Viele haben mehr als einen Namen. So wird beispielsweise die Angst vorm Fliegen in diesem Buch als Aerophobie bezeichnet, doch ist sie auch als Aviophobie, Pteromerhanophobie und treffender als Flugangst bekannt.

Alle Phobien und Manien sind gesellschaftliche Phänomene. Der Zeitpunkt, an dem sie jeweils ermittelt – oder erfunden – wurden, markierte einen Wandel in unserem Selbstverständnis. Einige der hier genannten beruhen überhaupt nicht auf psychiatrischen Diagnosen, mit ihnen werden Vorurteile auf den Punkt gebracht (Homophobie, Xenophobie), Modeerscheinungen oder Marotten auf die Schippe genommen (Beatlemania, Tulpenmanie) oder einfach nur Scherze gemacht (Eibohphobie, Hippopotomonstrosesquippedaliophobie, die vermeintliche Furcht vor Palindromen beziehungsweise langen Wörtern). Doch die meisten Einträge in diesem Buch beziehen sich auf echte und nicht selten auch qualvolle Leiden. Phobien und Manien offenbaren unsere Seelenlandschaft – wovor wir zurückschrecken oder worauf wir zuschlittern, was uns nicht aus dem Kopf geht. Insgesamt gesehen sind sie die am weitesten verbreiteten Angststörungen unserer Zeit.

»Die Phobie spezifiziert die Angststörung«, erläutert der Literaturwissenschaftler David Trotter, »bis zu dem Punkt, an dem sie in ihrer Besonderheit erfasst und damit bekämpft oder umschifft werden kann.« Auch eine Manie kann eine Vielzahl von Ängsten und Sehnsüchten bündeln. Diese heimlichen Obsessionen sind die Verrücktheiten der geistig Gesunden, möglicherweise die Verrücktheiten, die uns bei Verstand halten, indem sie unsere Ängste und Vorlieben kristallisieren und uns erlauben, weiterzumachen, als ergebe alles andere einen Sinn.

•

Um als Phobie diagnostiziert zu werden, muss eine Furcht dem Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen 5 (2013) der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft zufolge exzessiv und unangemessen sein und bereits sechs Monate oder länger andauern, und sie muss die betroffene Person dazu bewogen haben, die gefürchtete Situation oder das gefürchtete Objekt auf eine Weise zu meiden, die ihr gewohntes Verhalten beeinträchtigt. Das DSM-5 unterscheidet soziale Phobien, also übermächtige Ängste vor gesellschaftlichen Situationen, von spezifischen Phobien, die wiederum in fünf Typen unterteilt werden: Tierphobien; Umweltphobien (Angst vor Höhen beispielsweise oder vor Wasser); Blut-, Injektions-, Verletzungsphobien; situative Phobien (etwa vor Eingeschlossensein in engen Räumen) sowie andere extreme Ängste wie die Furcht vor Erbrechen, Ersticken oder vor Geräuschen.

Zwar sprechen spezifische Phobien in der Regel besser als alle anderen Angststörungen auf Behandlungen an, doch machen die meisten Menschen sie gar nicht erst publik, sondern meiden einfach nur das, was ihnen Angst macht. Es wird vermutet, dass sich nur einer von acht Menschen mit einer derartigen Phobie Hilfe sucht. Das macht genauere Aussagen über den Verbreitungsgrad schwierig. Doch ermittelte 2018 eine Analyse in The Lancet Psychiatry, die 25 zwischen 1984 und 2014 durchgeführte Studien auswertete, dass 7,2 Prozent der Menschen mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann in ihrem Leben einmal unter einer spezifischen Phobie leiden. Eine 2017 von der Weltgesundheitsorganisation durchgeführte Studie, die auf Datenmaterial aus 22 Ländern zurückgreifen konnte, kam zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Die genannten Untersuchungen deuteten zudem darauf hin, dass spezifische Phobien weitaus häufiger bei Kindern auftreten als bei Erwachsenen, dass sich die Rate bei älteren Menschen halbiert und dass Frauen doppelt so anfällig für Phobien sind wie Männer. Im Klartext heißt das, dass im Durchschnitt eine von zehn Frauen unter einer spezifischen Phobie leidet und einer von zwanzig Männern. Nationale Erhebungen lassen darauf schließen, dass sieben Prozent der Amerikaner und zwölf Prozent der Briten eine soziale Phobie haben.

Diese Zahlen beziehen sich auf phobische Störungen, die das Alltagsleben deutlich beeinträchtigen. Viele von uns haben mildere Aversionen oder Ängste, die wir gern mal als Phobien bezeichnen: eine starke Abneigung gegen öffentliche Auftritte etwa oder gegen Besuche beim Zahnarzt, Donnergrollen oder den Anblick von Spinnen. In den USA geben über siebzig Prozent der Menschen zu, dass sie unverhältnismäßige Ängste haben. Als ich mit den Recherchen zu diesem Buch anfing, glaubte ich nicht, unter irgendwelchen Phobien zu leiden – abgesehen vielleicht von meiner Angst als Teenager vor dem Erröten und einem anhaltenden Unbehagen, was das Fliegen angeht, – doch bis ich fertig war, hatte ich mich in so gut wie alle hineingesteigert. Manche Schrecken braucht man sich nur vorzustellen, und schon verspürt man sie am eigenen Leib.

Über die Gründe für diese Zustände gehen die Meinungen weit auseinander. Phobien vor bestimmten Gegenständen, Worten oder Zahlen können daherkommen wie uralter Aberglaube oder heidnische Überlieferungen. Der amerikanische Psychologe Granville Stanley Hall, der 1914 in einer Abhandlung 132 Phobien auflistete, stellte fest, dass manche Kinder nach einem Schock eine zwanghafte Furcht entwickelten. Schock, so bilanzierte er, sei »ein Mutterboden für Phobien«. Sigmund Freud, der in zwei berühmten Studien von 1909 phobische Symptome analysierte, definierte eine Phobie als auf ein äußeres Objekt verlagerte unterdrückte Angst, sowohl Ausdruck von Unbehagen als auch Abwehr dagegen. »Vor einer äußeren Gefahr kann man sich durch die Flucht retten«, erklärte er, »der Fluchtversuch vor einer inneren Gefahr ist ein schwieriges Unternehmen.«

Evolutionspsychologen vertreten die These, viele Phobien seien adaptiv: Unsere Ängste vor Höhen und vor Schlangen sind in unser Gehirn eingeimpft, um zu verhindern, dass wir von hoch oben herunterfallen oder von einer Schlange gebissen werden. Unser Ekel vor Ratten und Schnecken schützt uns vor Krankheiten. Phobien dieser Art könnten Teil unseres evolutionären Erbes sein, »biologisch vorgeprägte« Ängste, darauf ausgelegt, uns vor Gefahren von außen zu bewahren. Eine phobische Reaktion kommt tatsächlich daher wie ein instinktiver Reflex. Wenn wir ein bedrohliches Objekt oder eine bedrohliche Situation erkannt haben, setzt unser primitives Gehirn chemische Botenstoffe frei, die uns helfen, uns zu wehren oder zu fliehen, und unsere körperlichen Reaktionen – ein Schaudern oder ein Zurückzucken, ein Schweißausbruch oder Übelkeit – scheinen die Kontrolle zu übernehmen.

Die Evolution könnte uns auch eine Erklärung dafür liefern, warum Frauen überproportional unter Phobien leiden, vor allem in den Jahren, in denen sie gebärfähig sind. Ihre erhöhte Vorsicht schützt nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Nachkommen. Doch könnten Phobien auch deshalb häufiger bei Frauen auftreten, weil das gesellschaftliche Umfeld ihnen gegenüber feindlicher gesonnen ist – sie haben also mehr Grund, sich zu fürchten, – oder weil ihre Ängste öfter als irrational abgetan werden. Die evolutionäre Beschreibung der Phobie stützt sich auf post-hoc-Folgerungen, und sie erklärt auch nicht alle Phobien, ebenso wenig wie die Frage, warum manche Menschen unter Phobien leiden und andere nicht. Im Jahr 1919 führten die Verhaltensforscher James Broadus Watson und Rosalie Rayner ein Experiment durch, mit dem sie beweisen wollten, dass Phobien durch Konditionierung herbeigeführt werden können. In den 1960er Jahren wies Albert Bandura nach, dass ein Mensch eine Phobie auch erlernen kann, indem er unmittelbar der Furchtsamkeit und den irrationalen Ängsten anderer, zum Beispiel der Eltern, ausgesetzt ist. In Familien wird Angst ebenso durch Vorleben weitergegeben wie durch die Gene. Selbst wenn wir eine Veranlagung für bestimmte Ängste besitzen, müssen sie durch Erfahrung oder Anerziehung ausgelöst werden.

Geht man bei einer Phobie von einem Drang aus, etwas zu meiden, so liegt einer Manie eher der Drang zugrunde, etwas zu tun. Der bedeutende französische Psychiater Jean-Étienne Esquirol entwickelte zu Anfang des 19. Jahrhunderts das Konzept der Monomanie beziehungsweise der spezifischen Manie, während sein Landsmann Pierre Janet feinfühlige und sorgsame Fallstudien über die Männer und Frauen verfasste, die er um die Wende zum 20. Jahrhundert wegen solcher Leiden behandelte. Bei den meisten in diesem Buch beschriebenen Manien handelt es sich um zwanghaftes Verhalten, das sich auf einen Gegenstand, eine Handlung oder eine Idee richtet: Haare-Ausreißen beispielsweise oder Horten. Die Verbreitung solcher Manien ist schwer einzuschätzen, unter anderem deswegen, weil die moderne Medizin viele davon unterschiedlichen Kategorien wie Sucht, Zwangsstörung, körperbezogene repetitive Verhaltensweise, Impulskontrollstörung oder Borderline-Persönlichkeitsstörung zugeordnet hat. Wie Phobien werden auch sie entweder auf ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn zurückgeführt oder auf problematische oder verbotene Gefühle. Häufig bauschen sie normale Wünsche oder Gelüste auf, etwa zu lachen, zu schreien, Dinge zu kaufen, Dinge zu stehlen, zu lügen, ein Feuer zu entzünden, Sex zu haben, sich zu berauschen, an Schorf zu kratzen, sich seinem Kummer hinzugeben oder sich bewundern zu lassen.

Neben den individuellen Trieben führt dieses Buch auch einige kollektive Manien auf, bei denen Menschen miteinander getanzt, gekichert, gezittert oder geschrien haben. So erfasste in den 1860er Jahren ein Ausbruch von Dämonomanie die französische Alpengemeinde Morzine, und in den 1960er Jahren brach an einem See in Tansania plötzlich wildes Gelächter aus. Solche gemeinschaftlichen Anfälle können den Eindruck kleiner Rebellionen erwecken, bei denen uneingestandene Gefühle an die Oberfläche drängen, und unter Umständen können sie uns auch zu einem Umdenken über unser Verständnis von rationalem Handeln bewegen. Wenn wir entscheiden, dass ein bestimmtes Verhalten manisch oder phobisch ist, stecken wir ebenso unsere kulturellen wie unsere psychologischen Grenzen ab. Wir geben den Überzeugungen Ausdruck, auf denen unser gesellschaftliches Miteinander aufgebaut ist. Diese Grenzen verschieben sich mit der Zeit, und in einer Phase der kollektiven Krise – einem Krieg oder einer Pandemie – können sie sich sehr schnell verändern.

Eine Phobie oder eine Manie wirkt wie ein Zauber. Sie versieht einen Gegenstand oder eine Handlung mit einer geheimnisvollen Bedeutung und gibt ihnen die Macht, uns in Besitz zu nehmen und zu verwandeln. Diese Zustände können durchaus bedrückend sein, doch sie verzaubern die Welt um uns herum auch und machen sie so schaurig und lebendig wie ein Märchenland. Sie haben uns buchstäblich fest im Griff, wie mit Zauberhand, und offenbaren damit unsere eigene Wunderlichkeit.

Hinweis zur Benutzung

Die in diesem Buch vorgestellten Phobien und Manien sind alphabetisch angeordnet, können aber auch nach Themen gruppiert werden, etwa so:

Angst vor Tieren im Allgemeinen nennt man Zoophobie, zu den Abneigungen gegen bestimmte Tierarten zählen: die Akarophobie (Angst vor Milben), die Ailurophobie (Katzen), die Arachnophobie (Spinnen), die Batrachophobie (Frösche und Kröten), die Kynophobie (Hunde), die Entomophobie (Insekten), die Hippophobie (Pferde), die Musophobie (Mäuse und Ratten), die Ophidiophobie (Schlangen) und die Ornithophobie (Vögel).

Unter den Texturen, die uns beeinträchtigen können, sind Watte (eine Aversion mit der Bezeichnung Bambakomallophobie), Tierfell (Doraphobie), Federn (Pteronophobie) sowie eine Ansammlung von Löchern (Trypophobie).

Im Lauf der Jahrhunderte wurde die Menschheit immer wieder von kollektivem Wahn erfasst. Darunter waren zum Beispiel die Bibliomanie, eine Besessenheit von Büchern, die Beatlemanie, eine Leidenschaft für die Beatles, die Dämonomanie, der Wahn, von einem Dämon besessen zu sein, eine Lachmanie, die in den 1960er Jahren unter Schülerinnen in Tansania ausbrach, die Plutomanie, das krankhafte Verlangen nach Geld und später die Begeisterung für einen Planeten, sowie die Syllogomanie, ein Sammeltrieb. Die Hysterie der Holländer im 17. Jahrhundert um Tulpen wurde bekannt unter dem Schlagwort der Tulpenmanie und die Ausbrüche von zwanghaftem Tanzen im Europa des Mittelalters als Choreomanie.

Eine Massenpanik erlebte die Welt etwa in Form der Kajakphobie, die Inuit-Seehundjäger im Grönland des ausgehenden 19. Jahrhunderts erfasste, oder der Coulrophobie, einer Angst vor Clowns, die hundert Jahre später in Amerika auftrat.

Ekel oder Furcht vor dem eigenen Körper kann sich als panische Angst vor Blut oder Nadeln (Blut-, Verletzungs- und Spritzenphobie) oder vor Zahnärzten (Odontophobie), als Angst vor dem Erbrechen (Emetophobie), dem Altern (Geraskophobie) oder dem Gebären von Kindern (Tokophobie) manifestieren. Manch einer entwickelt eine Aversion gegen Gerüche (Osmophobie), während andere öffentliche Toiletten nicht benutzen können (Urinophobie).

Die unbelebten Gegenstände, die am häufigsten Ängste auf sich ziehen, sind Ballons (Globophobie), Knöpfe (Koumpounophobie) und Puppen (Pediophobie). Das zwanghafte Anhäufen von Gegenständen nennt man Syllogomanie, Kaufsucht Oniomanie und zwanghaftes Stehlen Kleptomanie.

Theorien über die evolutionären Ursachen von Phobien und Manien kommen in diesem Buch immer wieder zur Sprache. Da ist zum Beispiel der Umstand, dass beim Anblick von Blut manche Menschen ohnmächtig werden (Blut-, Verletzungs- und Spritzenphobie), oder das Rätsel um die Arachnophobie, die Furcht vor Spinnen, eine der häufigsten und am gründlichsten untersuchten Ängste. Unsere Angst vor Höhen (Akrophobie) scheint eindeutiger auf Selbstschutz zurückzuführen zu sein, ebenso wie unsere Aversion gegen Wasser (Aquaphobie, Hydrophobie, Thalassophobie), Donner (Brontophobie), enge Räume (Klaustrophobie), Wälder (Xylophobie), öffentliche Plätze (Agoraphobie) und Dunkelheit (Nyktophobie). Ein Impuls, uns vor Schaden unterschiedlichster Art zu bewahren, liegt möglicherweise auch ekelbezogenen Phobien zugrunde wie der Pogonophobie (einer Abscheu vor Bärten), der Mysophobie (Angst vor Keimen), der Entomophobie (Angst vor Insekten) und der Trypophobie (Aversion gegen Ansammlungen von Löchern). Ähnliche Gefühle könnten hinter zwanghaftem Verhalten stecken wie dem Haareausreißen (Trichotillomanie), dem Nagelzupfen (Onychotillomanie), dem Hautpulen (Dermatillomanie) und dem Horten (Syllogomanie). Selbst unsere Ängste vor dem Zahnarzt (Odontophobie) und vor dem Erröten (Erythrophobie) können bis in die Frühgeschichte unserer Spezies zurückverfolgt werden. Evolutionspsychologen mahnen uns, dass mangelnde Angst (Hypophobie) fatale Folgen haben kann. Manche vertreten gar die These, dass unsere Furcht vor Schlangen (Ophidiophobie) erklärt, warum wir überhaupt erst zu Angstgefühlen, Sprache und Vorstellungskraft fähig wurden.

Unbehagen vor neuen Technologien haben zu Aerophobie (Angst vor Flugreisen), Siderodromophobie (Angst vor dem Bahnfahren) und Telephonophobie (Widerstreben gegen das Telefonieren) geführt.

Aversionen gegen Essen und Getränke können sich in Ovophobie (Ekel vor Eiern) und Popcorn-Phobie niederschlagen, während Menschen mit einer Emetophobie (Angst vor dem Erbrechen) oder einer Pnigophobie (Angst zu ersticken) alle Arten von Verzehr am liebsten vermeiden würden. Ein übermächtiges Verlangen nach dem Genuss von Alkohol war früher unter dem Begriff Dipsomanie bekannt.

Der zwanghafte Drang, etwas oder jemanden zu berühren, nennt man Haphemanie, das Widerstreben dagegen, berührt zu werden, ist die Haphephobie. Eine Besessenheit von Haaren kann die Form einer Trichomanie (Liebe zum Haar) annehmen, einer Pogonophobie (tiefe Abscheu vor Bärten) oder einer Trichotillomanie (zwanghaftes Haarausreißen). Für die Angst davor, sich zu waschen oder zu baden, gibt es den Begriff Ablutophobie, während ein Waschzwang häufig auf eine Mysophobie (der Angst vor Schmutz und Keimen) zurückgeht. Furcht vor dem Verlassenwerden oder vor Isolation schwingt mit in der Klaustrophobie, der Hypnophobie (Angst vor dem Einschlafen), der Lypemanie (übermäßige Traurigkeit), der Monophobie (Angst vor dem Alleinsein), der Nomophobie (Angst, ohne Handy zu sein), der Nyktophobie (Angst vor der Dunkelheit), der Sedatephobie (Angst vor der Stille) und der Taphephobie (Panik, lebendig begraben zu werden).

Unbehagen im Umgang mit anderen Menschen, also eine soziale Phobie, kann verschiedene Formen annehmen: die einer Agoraphobie, einer Erythrophobie (Furcht vor dem Erröten), einer Gelotophobie (Angst davor, ausgelacht zu werden), einer Glossophobie (Angst vor dem öffentlichen Reden) oder einer Urinophobie (Aversion vor dem Urinieren auf öffentlichen Toiletten). Angst oder Abscheu vor bestimmten Personengruppen wird mit Begriffen wie Homophobie (Aversion gegen Homosexualität) oder Xenophobie (Vorurteile gegen Menschen aus anderen Ländern oder Ethnien) beschrieben.

Zu den vielen Zwangsstörungen gehören die Aboulomanie (krankhafte Unentschlossenheit), die Arithmomanie (Zählzwang), die Dromomanie (Drang umherzuirren), die Graphomanie (krankhafter Trieb, alles aufzuschreiben), die Mord-Monomanie, die Klazomanie (zwanghaftes Schreien), die Kleptomanie (zwanghaftes Stehlen), die Mythomanie (krankhaftes Lügen), die Nymphomanie (Sexsucht bei Frauen), die Oniomanie (Kaufsucht) und die Pyromanie (zwanghafte Brandstiftung).

Manche Phobien und Manien sind nur scherzhaft so benannt, zum Spott oder als Wortspiele und weniger zur Beschreibung echter Krankheiten. So ist die Eibohphobie die vermeintliche Angst vor Palindromen, die Ergophobie eine Aversion gegen Arbeit, die Gebomanie eine übermäßige Großzügigkeit und die Hippopotomonstrosesquippedaliophobie eine panische Angst vor langen Wörtern.

Meist werden Phobien und Manien mit kognitiven Verhaltenstherapien behandelt, wie beschrieben in den Einträgen zu Ailurophobie (Angst vor Katzen), Akrophobie (Angst vor Höhen), Arachnophobie (Angst vor Spinnen), Aerophobie (Flugangst), Batrachophobie (Angst vor Fröschen und Kröten), Blut-, Verletzungs- und Spritzenphobie, Brontophobie (Angst vor Donner), Kynophobie (Angst vor Hunden), Glossophobie (Angst vor öffentlichen Reden), Kleptomanie (zwanghaftes Stehlen), Mysophobie (Angst vor Keimen), Nyktophobie (Angst vor der Dunkelheit), Onychotillomanie (Zupfen an Finger- und Zehennägeln), Pediophobie (Angst vor Puppen), Phonophobie (Angst vor Geräuschen) und Pnigophobie (Angst vor dem Ersticken). Ein behavioristischer Ansatz zur Auslösung einer Phobie wird im Eintrag zur Doraphobie (Angst vor Tierfellen) vorgestellt.

Zahlenobsessionen sind zu beobachten in der Arithmomanie (Zählzwang), der Triskaidekaphobie (Angst vor der Zahl 13) und der Tetraphobie (Angst vor der Zahl 4).

Unsere Obsessionen mit Wörtern spiegeln sich in dem Phänomen der Onomatomanie (Fixierung auf ein einzelnes Wort), der Hippopotomonstrosesquippedaliophobie (Aversion gegen lange Wörter), der Eibohphobie (Abscheu vor Palindromen), der Bibliomanie (Leidenschaft für Bücher) und der Graphomanie (Schreibzwang).

Psychoanalytische Theorien über Manien und Phobien finden sich in den Einträgen zur Agoraphobie (öffentliche Plätze), Arachnophobie (Spinnen), Arithmomanie (Zählen), Klaustrophobie (enge Räume), Doraphobie (Tierfell), Erythrophobie (Erröten), Fykiaphobie (Seetang), Hippophobie (Pferde), Kleptomanie (Stehlen), Musophobie (Ratten), Mysophobie (Keime), Mythomanie (Lügen), Nyktophobie (Dunkelheit), Oniomanie (Einkaufen), Ornithophobie (Vögel), Pediophobie (Puppen), Pyromanie (Feuer), Siderodromophobie (Züge) und zur Xenophobie (Menschen anderer Nationalität, Hautfarbe oder Religion).

Zu den Ängsten vor Lärm gehören die Brontophobie (Donner), die Globophobie (Ballons), die Telephonophobie (Telefone) und die Phonophobie (Geräusche im Allgemeinen), während die Sedatephobie die Furcht vor der Stille beschreibt.

Phobien und Manien, die an Wahnvorstellungen grenzen, sind unter anderem die Akarophobie (Befall von winzigen Insekten), die Dämonomanie (Teufelsbesessenheit), die Egomanie (Selbstbezogenheit), die Erotomanie (Liebeswahn), die Hydrophobie (panische Angst vor dem Geräusch, dem Anblick oder der Berührung von Wasser), die Megalomanie (Größenwahn), die Mikromanie (Kleinheitswahn) sowie die Mysophobie (quälende Angst vor Schmutz und Keimen). Pantophobie ist die Furcht vor allem und jedem.

A

Ablutophobie

Unter der Angst vor dem Waschen(1) – oder der Ablutophobie (zusammengesetzt aus dem lateinischen Wort abluere, abwaschen, und dem griechischen phóbos, Furcht/Angst) – leiden vor allem Kinder. Oft handelt es sich um eine vorübergehende Störung, die im Kleinkindalter auftritt. In manchen Fällen dauert diese aber auch über Jahre an. Bis zum Alter von elf Jahren habe sie beim Baden voller Angst geschrien, erzählte eine Siebzehnjährige dem amerikanischen Psychologen Granville Stanley Hall. Ein anderes Mädchen erinnerte sich wie folgt: »Wenn ich gewaschen wurde, spannte sich immer mein gesamter Körper an, meine Augen traten hervor und ich zitterte am ganzen Leib.«

Im Frankreich des frühen 19. Jahrhunderts war die Angst vor dem Waschen weit verbreitet. Viele sahen damals den Schmutz auf der Haut als eine Art Schutzschild gegen Krankheiten. Schweißgeruch galt als Zeichen für Gesundheit und sexuelle Leistungsfähigkeit. In einer Gesellschaft, in der Nacktheit mit Scham verbunden war, hatte die Vorstellung, den ganzen Körper gründlich zu waschen, ohnehin einen schweren Stand, wie der Historiker Steven Zdatny erklärt. In einem französischen Landkrankenhaus empörte sich eine Frau über den Vorschlag, sie möge doch bitte ein Bad nehmen. »Ich bin jetzt 68 Jahre alt«, rief sie peinlich berührt, »und noch nie habe ich mich dort gewaschen!« In den oberen Schichten war man ähnlich zurückhaltend. »In meiner Familie hat noch nie jemand gebadet!«, stellte die Comtesse de Pange fest. »Die Vorstellung, sich bis zum Hals in Wasser zu tunken, erschien uns heidnisch.« Als Wissenschaftler in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts einen Zusammenhang zwischen Schmutz und der Verbreitung von Krankheiten feststellten, versuchte man in der Schule, Kinder mit modernen Hygienemaßnahmen vertraut zu machen, die bisher weder einen Schwamm benutzt noch je gebadet hatten. Auch die französische Armee hielt ihre Rekruten zur Sauberkeit an. Im Jahr 1902 veröffentlichte sie ein Manuel d’hygiène, das Soldaten dazu aufforderte, sich ihre Zähne zu putzen, ihren Körper zu schrubben und Unterwäsche zu tragen. Im Norden Frankreichs, in Douai, befahl ein Kommandeur seinen Männern, einen jungen Artilleristen gegen seinen Willen zu waschen, nachdem dieser behauptet hatte, er hätte Angst vorm Baden. Die Soldaten schleiften ihren schmutzigen Kameraden ins Badehaus und hielten ihn dort unter die Dusche. Acht Tage später starb der junge Mann. Laut Zdatny hing der Tod des Artilleristen direkt mit dem Schock zusammen, den er erfuhr, als das Wasser auf seine Haut traf. Es schien ganz so, als sei er vor Angst gestorben.

•Siehe auch: Aquaphobie, Hydrophobie, Mysophobie, Thalassophobie

Aboulomanie

Im Jahr 1916 behandelte der amerikanische Psychoanalytiker Ralph W. Reed einen pathologisch unentschlossenen Bankangestellten. Der Zweiundzwanzigjährige »zweifelte ununterbrochen an der Richtigkeit oder Gültigkeit seiner Handlungen, die er im Verlauf seines Arbeitstages ausführte«. Kaum hatte er die Werte einer Spalte zusammengerechnet, sah er sich gezwungen, sein Ergebnis wieder und wieder zu überprüfen. So verfuhr er mit jeder Berechnung, wie unbedeutend sie auch sein mochte. Reed stellte fest, dass diese Form der mentalen Lähmung oft zusammen mit Wahnvorstellungen auftritt: Beide Phänomene führten zu lähmenden Zweifeln an bereits erledigten oder zukünftigen Handlungen. Er diagnostizierte bei dem Angestellten eine Aboulomanie.

Der Begriff Aboulomanie – zusammengesetzt aus den griechischen Worten a (ohne), boulē (willenlos) und mania (Wahn) – wurde erstmals 1833 von dem Neurologen William Alexander Hammond verwendet. Laut Hammond handelte es sich bei Aboulomanie um »eine Form von Wahnsinn, die sich durch eine Trägheit, Starre oder Paralyse des Willens« auszeichne. Er beschrieb einen Patienten aus Massachusetts, den diese Unentschlossenheit(1) beim An- oder Ausziehen überkam. Sobald dieser begann, einen seiner Schuhe auszuziehen, fragte er sich, ob er nicht den anderen zuerst ausziehen sollte. Hilflos wechselte er dann mehrere Minuten lang von einem Schuh zum anderen, bis er schließlich im Zimmer auf und ab ging, um über die Sache nachzudenken. Währenddessen konnte es vorkommen, dass er sich zufällig im Spiegel sah, dabei seine Krawatte bemerkte und dachte: »Ah, natürlich, damit sollte ich anfangen.« Sobald er sich allerdings anschickte, die Krawatte zu lockern, zögerte er erneut und verlor jegliche Energie. »Überließ man ihn sich selbst, ging das so weiter«, schrieb Hammond, »es ist bereits mehrmals passiert, dass er beim ersten Tageslicht immer noch vollständig angezogen war.«

Der Psychiater Pierre Janet beschrieb 1921 ein Gefühl der »Unvollkommenheit«, das solche Personen überkam, weswegen sie sich unzufrieden fühlten, so als fehle ihnen etwas. Sie »beobachten sich andauernd selbst«, schrieb er, »und indem sich das Gesehene mit der ohnehin schon vorhandenen Unsicherheit verbindet, geraten sie in eine ununterbrochene Selbstanalyse. Sie werden zu ihren eigenen Psychologen; ein Zustand, bei dem es sich im Grunde um eine Krankheit des Geistes handelt.« Aboulomanie, so Janet, ist also eine Obsession, die sich aus Selbstreflexion speist; eine Störung, die erst durch unsere Neigung möglich wird, unsere eigenen Gedanken zu reflektieren.

Es mag komisch anmuten, einen Zustand chronischer Unentschlossenheit als Zwang zu deklarieren: Bei der Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, denkt man eher an die Angst, einen Fehler zu begehen, als an ein manisches Verharren in der Unentschlossenheit. Indem Hammond den pathologischen Zweifel als Manie herausarbeitete, zeigte er uns, dass es sich nicht nur um fehlende Entschlusskraft handelt. Vielmehr ist Aboulomanie ein seelischer Zustand – eine aufwühlende und schmerzliche Verfassung, in welcher alle Möglichkeiten verfügbar bleiben. Man ringt mit den verschiedenen zukünftigen Realitäten, ohne dass man eine ausschließen könnte.

•Siehe auch: Arithmomanie, Mysophobie, Syllogomanie

Aerophobie

Aerophobie (vom griechischen Wort aer – Luft) beschreibt ursprünglich eine Angst vor Luft, beziehungsweise Wind, die infolge der Tollwut auftreten kann. Mittlerweile wird der Begriff im Englischen für Flugangst (Aviophobie) benutzt.

Viele Menschen fliegen(1) ungern; 2,5 Prozent der Weltbevölkerung leiden unter einer entsprechenden Phobie. Boeing schätzte 1982 die Mehreinnahmen, die die Flugindustrie verzeichnen könnte, gäbe es keine Flugangst, auf durchschnittlich 1,6 Milliarden Dollar pro Jahr. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 führte die Flugangst sogar zu einem Anstieg der Sterberate. Viele Amerikaner zogen im Jahr 2002 eine Autofahrt einem Flug vor, sodass es 1595 mehr Verkehrstote gab als im Jahr zuvor.

Das Risiko für Flugreisende ist ausgesprochen gering. Eine Studie der Harvard Universität stellte 2006 fest, dass die Wahrscheinlichkeit, durch einen Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, bei eins zu elf Millionen lag. Dagegen beträgt die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall zu sterben, eins zu fünftausend. Aktuelle Forschungsergebnisse aus der Psychologie zeigen allerdings, dass wir seltenen Ereignissen wesentlich mehr Bedeutung zumessen als alltäglichen. Außerdem wies Aaron T. Beck, Begründer der kognitiven Verhaltenstherapie in den 1970er Jahren, darauf hin, dass unsere Angst vor einem Ereignis nicht unbedingt davon abhängt, wie wahrscheinlich es ist. Vielmehr speist sich unsere Angst aus der Vorstellung, wie schrecklich und unausweichlich dieses Ereignis wäre. Diejenigen unter uns, die Angst vor dem Fliegen haben, fürchten sich weniger vor einem Flugzeugabsturz, als davor, welche unvorstellbaren Schrecken sie durchstehen müssten, wenn es dazu käme.

In Julian Barnes Roman In die Sonne sehen (1986/2006) beschreibt die Figur Gregory die quälenden Gedanken, die das Fliegen auslösen kann: Für ihn wäre ein Flugzeugabsturz die schlimmstmögliche Art zu sterben. An einem Sitz festgeschnallt in einem Flugzeug, das Richtung Erde stürzt, umgeben von schreienden Passagieren, wissend um den sicheren Tod und dass dieser sowohl brutal als auch banal sein wird. »Man starb mit einer Kopfstütze und einem Schonbezug«, überlegt Gregory. »Man starb mit einem kleinen Plastik-Klapptisch, der oben eine kreisrunde Vertiefung hatte, damit die Kaffeetasse sicher stehen konnte. Man starb mit Gepäckfächern über sich und kleinen Plastikrollos, die man vor den armseligen Fenstern herunterziehen konnte.« In dem Moment, in dem das Flugzeug auf den Boden traf und dabei all diese kleinen Zeichen von Zivilisation zerstörte, war auch das eigene Leben plötzlich bedeutungslos. »Man starb häuslich«, denkt Gregory, »aber nicht im eigenen Heim, sondern in dem anderer Leute, anderer Leute, die man noch nie gesehen hatte und die einen Haufen Fremde eingeladen hatten. Wie konnte man unter solchen Umständen die eigene Vernichtung als etwas Tragisches oder auch nur Wichtiges oder auch nur Belangvolles betrachten? Es wäre ein Tod, der sich über einen lustig machte.«

Bei einem Flug gibt der Passagier die Handlungsmacht ab – Aerophobiker hassen diese Vorstellung. Einige befürchten, der Pilot könne die Kontrolle über ein defektes Flugzeug verlieren, andere haben Angst vor einer Panikattacke, bei der sie die Kontrolle über sich selbst verlieren. Eine solche Phobie kann durch ein schlimmes Erlebnis während eines Flugs, durch Nachrichten von Abstürzen und Flugzeugentführungen oder durch Katastrophenfilme befeuert werden. Hinzu kommen physische Leiden, die eine Flugreise hervorrufen kann. Einschränkungen der Funktion des Innenohrs, zum Beispiel durch einen Morbus Menière, können während eines Fluges zu Schwindelanfällen oder Gleichgewichtsstörungen führen. Ebenfalls kann eine unentdeckte Hypoxie (ein Sauerstoffmangel) panikähnliche Gefühle auslösen. Unter den Aerophoben die dennoch fliegen, nutzt ein Fünftel Alkohol oder Beruhigungsmittel, um die Angst zu lindern.

Da die Aerophobie verhaltensbedingte, physiologische und kognitive Elemente aufweist, wird sie in der Regel mit einer kognitiven Verhaltenstherapie behandelt. Patienten sollen im Verlauf einer solchen Therapie die Gedanken analysieren, die ihnen zum Fliegen in den Kopf kommen. Dadurch sollen sie mögliche Verzerrungen erkennen, beispielsweise die Tendenz zum Schwarzmalen oder Polarisieren, oder die Tatsache, dass unangenehmen Wahrnehmungen und dem inneren Empfinden zu viel Raum gegeben wird. Während der Therapie wird der Patient außerdem darüber aufgeklärt, wie ein Flugzeug funktioniert, welche Ursachen Turbulenzen haben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für einen Absturz ist und so weiter. Anschließend ordnet der Patient seine mit dem Fliegen verbundenen Ängste der Schwere nach: Kofferpacken, Start, Landung. Für die jeweiligen Situationen werden ihm Entspannungstechniken an die Hand gegeben, die er üben soll, während er sich in die einzelnen Stadien hineinversetzt. Am Ende der Therapie steht in der Regel ein Flug, dieser kann real oder simuliert sein.

Manche Aerophobiker halten fast abergläubisch an ihrer Angst fest, schließlich könnte es sein, dass gerade diese sie bisher vor einer Katastrophe bewahrt hat. So auch in Erica Jongs 1973 erschienenem Roman Angst vorm Fliegen, in dem die Hauptfigur Isadora Wing gleich zu Beginn ein Flugzeug besteigt. Als es abhebt, werden ihre Finger und Zehen »zu Eis«, ihre »Brustwarzen richten sich auf«, ihr »Magen macht einen Sprung, bis hinauf in den Brustkasten […] und eine grelle Minute lang sind [ihr] Herz und die Triebwerke eins«. Während das Flugzeug weiter aufsteigt, bleibt sie hochkonzentriert: »Ich persönlich bin davon überzeugt, daß nur meine eigene Konzentration […] diesen Vogel in den Lüften [hält]. Ich beglückwünsche mich zu jedem gelungenen Start, jedoch nicht allzu enthusiastisch, denn es gehört ebenso zu meiner persönlichen Überzeugung, daß ich glaube, sobald man sich zu lässig in Sicherheit wiegt, die Maschine im nächsten Augenblick abstürzt.« Am Ende des Romans gelingt es Wing, sich emotional, kreativ und sexuell zu befreien, und sie glaubt nicht mehr daran, dass nur ihre Angst das Flugzeug in der Luft hält.

•Siehe auch: Akrophobie, Agoraphobie, Klaustrophobie, Emetophobie, Siderodromophobie

Agoraphobie

So benannte Carl Friedrich Otto Westphal die Angst einiger seiner Patienten, die er 1871 in Berlin behandelte. Alle fürchteten sich davor, durch die Stadt zu gehen. Einer von ihnen, ein 32-jähriger Handlungsreisender, mied bestimmte Stadtteile, besonders wenn die Straßen dort ausgestorben und die Läden geschlossen waren. Am Stadtrand, wo die Häuserreihen langsam verschwanden, verlor er regelmäßig die Nerven. Gleichzeitig beunruhigten ihn auch belebte Plätze(1); bestieg er einen Bus oder besuchte er ein Theater, schaffte er das nur mit Herzrasen.

Einem 26 Jahre alten Ingenieur erschien es so, als drücke es ihm das Herz in der Brust zusammen, wenn er an einen offenen Platz kam. Westphal schrieb: »[…] dann wird er roth und heiss im Gesichte, es bemächtigt sich seiner eine Angst, die zur förmlichen Todesangst werden kann, es entsteht ein Gefühl der Unsicherheit in ihm, als ob er nicht mehr sicher ginge, und ist es ihm auch wohl, als flössen die Pflastersteine in einander.« Der Ingenieur verglich seine Angst vor dem Überqueren eines Platzes mit dem Gefühl »eines Schwimmers, der aus einem engen Kanal plötzlich in einen weiten Teich hineinschwimmt und über diesen nun nicht hinüberzukommen fürchtet«. Er verlor seine Orientierung und wenn er es schaffte, einen Platz zu überqueren, erinnerte er sich auf der anderen Seite schon kaum mehr daran: Die Überquerung erschien ihm wie im Nebel, als hätte er sie nur geträumt.

Seine Patienten erzählten Westphal, dass sie weniger Angst hätten, wenn sie mit einer anderen Person unterwegs seien, sich an die Randgebäude eines Platzes halten konnten oder einer Kutsche durch die Straßen folgten. Einer fühlte sich von den roten Laternen getröstet, die er auf seinem Heimweg außen an den Kneipen hängen sah. Ein Gehstock half ein wenig gegen die Angst, Bier oder Wein verschafften ebenfalls Abhilfe. Westphal hatte sogar von einem Priester in Driburg gehört, der nur unter einem Regenschirm nach draußen ging, als ob er so das Dach seiner Kirche überallhin mit sich führte.

Der Begriff Agoraphobie (vom griechischen agora – Marktplatz) kann verschiedene Ängste bezeichnen: die Angst vor sozialem Kontakt, die Angst vor dem Verlassen des Hauses, vor überfüllten oder leeren Räumen, sogar die Angst vor der Angst. In seinem Essayband The Uses of Phobia erklärt David Trotter, dass dieses Leiden von Anfang an mit den Strapazen zusammenhing, die die Moderne mit sich brachte. Der Wiener Architekt Camillo Sitte führte die Agoraphobie 1889 auf die radikalen Veränderungen des europäischen Stadtbildes zurück. Immer öfter wurden verschlungene Sträßchen und schiefe Häuser dem Erdboden gleich gemacht, um Platz für breite Boulevards und nichtssagende Monumentalbauten zu schaffen. Folglich konnte ein Marktplatz auf den Agoraphoben wie ein Abgrund, eine breite Straße wie eine Schlucht wirken.

In Paris suchten Städter den Psychiater Henri Legrand du Saulle wegen ihrer »peur des espaces« auf, sie ließ die Betroffenen an der Schwelle zu etwas Neuem zögern. Das konnte der Rand eines Platzes, die Bordsteinkante, ein Fensterbrett oder der Anfang einer Brücke sein. Eine Patientin, Madame B., konnte weder einen Platz noch einen Boulevard überqueren. Außerdem machten ihr leere Restaurants und die breite Treppe, die zu ihrer Wohnung hinaufführte, Angst. Hatte sie es nach Hause geschafft, konnte sie nicht aus dem Fenster schauen. Ein anderer Patient, Offizier der Infanterie, konnte große Plätze und freie Flächen nur uniformiert überqueren, in ziviler Kleidung war es ihm unmöglich. Trotter schreibt dazu: »In diesem Fall ist es nicht eine Begleitung, sondern die eigene Darbietung, die einen Agoraphobiker vor seiner Angst bewahrt. Indem er sich als Offizier inszeniert, begleitet er sich sozusagen selbst durch die Leere.« Ein dritter Patient musste sich von seiner Frau überallhin begleiten lassen. Wenn er an einen Platz kam, hielt er inne, starr vor Angst und murmelte: »Mama, Rata, bibi, bitaquo, ich werde sterben.«

Legrand du Saulle sah den Auslöser für eine starke Zunahme an Fällen von Platzangst in der Belagerung von Paris durch die Deutschen im Jahr 1871. Der Architekturhistoriker Anthony Vidler schrieb dazu: »Legrand zufolge wurde die Raumangst vor allem dadurch gefördert, dass auf die Abriegelung der Stadt eine plötzliche Öffnung folgte, auf Klaustrophobie folgte unmittelbar die Agoraphobie.«

Nachdem Westphal und Legrand du Saulle ihre Beobachtungen veröffentlicht hatten, meldeten sich andere Betroffene zu Wort und beschrieben ihre Symptome. 1898 schrieb Dr. J. Headley Neale im Lancet: »Ich erstarre, die Welt erscheint in einem eisernen Griff gefangen. Ich fühle mich, als würde ich in die Erde einsinken und als käme diese mir wiederum entgegen. Dabei spüre ich weder Schwindel noch Schwäche, diese Anfälle fühlen sich eher an, als würde man zusammengedrückt, wie ein Klappzylinder oder ein Lampion.« Einige gingen davon aus, dass diese Form der Angst erblich bedingt sei. Sigmund Freud sah das anders: »Die häufigere Ursache der Agoraphobie wie der meisten anderen Phobien liegt nicht in der Heredität, sondern in Abnormitäten des sexualen Lebens.« Er nahm an, dass sich ein Agoraphobiker vor sexuellen Versuchungen fürchte, denen er auf offener Straße begegnen könnte. »Wir erfahren so, daß das Symptom konstituiert worden ist, um den Ausbruch der Angst zu verhüten; die Phobie ist der Angst wie eine Grenzfestung vorgelegt.« Hier wird also die Phobie vor die eigentliche Angst geschoben, um sich vor den zugrunde liegenden Regungen zu schützen.

Agoraphobie kann sich auch in einer Angst vor offener Landschaft und weitem Himmel äußern. David Trotter beschreibt, wie der Schriftsteller Ford Madox Ford seine Panik unter Kontrolle hielt, während er in Südengland durch Felder wanderte. Ford lutschte dabei Pastillen und wählte Wege aus, an denen Bänke standen. Ähnlich wie Westphals Stadtspaziergänger überwand er sein Grauen vor der Leere, indem er sich auf kleine, bestimmte Objekte und Handlungen konzentrierte. Einmal begleitete ihn eine Freundin, Olive Garnett, bei einem Spaziergang über die Salisbury Plain, es war Sommer. Sie beschrieb, wie Ford die Angst überkam: »Er sagte, wenn ich ihn nicht beim Arm nähme, würde er stürzen. Mir kam es so vor, als ob ich ihn über Meilen hinweg durch die sengende Hitze hindurch stützte […], als wir aber die Stadt erreichten, ließ er mich sofort los und ging entschlossen davon, um sich Tabak zu besorgen und sich rasieren zu lassen.« 1990 bestieg der Schriftsteller John Lanchester einen nebelverhangenen Berg im Lake District. Als er den Gipfel erreichte und sich der Nebel lichtete, überwältigte ihn die schreckliche Weite der Landschaft, die sich plötzlich vor ihm ausbreitete. Er erlitt eine regelrechte Panikattacke – Atemnot, Herzklopfen, Zittern, die gesamte Bandbreite, bis er es wieder hinunter in Sicherheit geschafft hatte.

Ähnliche Symptome können dadurch entstehen, dass man zu sehr im Mittelpunkt steht. Nachdem Macaulay Culkin durch Kevin allein zu Haus berühmt geworden war, litt er unter Agoraphobie. »Überall in den Büschen versteckten sich Photographen und so«, erzählte er 2004 Larry King, »und es gab eine Menge Leute da draußen, die versuchten, mich zu vereinnahmen.« Er hatte Angst, das Haus zu verlassen, weil es schien, als ob die ganze Welt auf ihn lauerte. »Es fühlte sich so an, als ob die Gebäude mich verschlingen wollten.« Die zurückgezogen lebende Emily Dickinson beschrieb 1853 ihr Zusammentreffen mit einer Gruppe von Nachbarn vor der örtlichen Kirche an einem Sonntag ganz ähnlich: »Einige drängten sich um mich und versuchten mich zu verschlingen«, schrieb sie an ihre Schwägerin.

Lange Zeit, bis in die Siebzigerjahre des 20. Jahrhunderts, wurde die Agoraphobie auf psychologische Probleme wie Trennungsangst, Abhängigkeit, verschobenes sexuelles Begehren und Aggressionen zurückgeführt. Inzwischen wird diese Phobie oft als physiologisches Leiden eingeordnet. Der Psychologe David Clark geht beispielsweise davon aus, dass Agoraphobiker die eigenen körperlichen Empfindungen missverstehen und auf unbedeutende innere Veränderungen mit Panik reagieren. Es entstehe ein Teufelskreis: Anfangs achten die Betroffenen auf kleine Veränderungen im Körper, denen sie dann zu viel Bedeutung beimessen, zum Beispiel das leichte Ansteigen des Herzschlags, ein kurzes Schwindelgefühl, leichte Kurzatmigkeit. Auf ihre so entstehende Angst reagiert der Körper mit der Ausschüttung von Adrenalin, was die physiologischen Veränderungen intensiviert (Herzklopfen, Kurzatmigkeit). Erneut schätzen die Betroffenen diese Veränderungen vollkommen falsch ein und sehen darin die Vorzeichen einer Ohnmacht, eines Erstickens oder eines Herzinfarkts. Laut Clark handelt es sich bei der Agoraphobie also um eine Panikstörung, eine Angst vor der Angst.

Die amerikanische Anthropologin Kathryn Milun warnt allerdings davor, die Agoraphobie auf einer rein physiologischen Ebene zu betrachten, und die sozialen, historischen und kulturellen Aspekte der Phobie und ihre Verbindung zur Moderne vollkommen zu ignorieren. Sie weist darauf hin, dass eine solche Einordnung vor allem den Pharmakonzernen in die Hände spielt, die dadurch Benzodiazepine und andere Medikamente vertreiben können. Milun beklagt, dass man sich mittlerweile überhaupt nicht mehr mit dem sozialen Raum beschäftigt, durch den dieses psychologische Problem erst entstand.

Die Agoraphobie betrifft dreimal so viele Frauen wie Männer. Die feministische Psychologin Maureen McHugh sieht darin unter anderem sozialhistorische Ursachen. In der Vergangenheit erwartete man von Frauen oft Verhaltensweisen, die wir heute als pathologisch einordnen würden. Sie sollten zu Hause bleiben, ihnen wurde von einer Beteiligung am öffentlichen Leben abgeraten oder davon, allein nach draußen zu gehen. Selbst heute halten einige Kulturen nach wie vor an diesen Vorstellungen fest, sodass sich Frauen außerhalb der eigenen vier Wände angreifbar fühlen. »Die Angst einer Phobikerin ist nur dann unrealistisch, wenn man davon ausgeht, dass die Straßen für Frauen objektiv sicher sind und dass sich Frauen im öffentlichen Raum wohlfühlen können«, so McHugh. Robert Seidenberg und Karen DeCrow beschreiben in ihrem Buch Women Who Marry Houses von 1983 eine agoraphobische Frau als »eine lebende und handelnde Metapher, die durch ihr Verhalten Stellung nimmt und Einspruch gegen ihre Situation erhebt, indem sie eine Art Sitzstreik absolviert«. Eine solche Frau übertreibe unbewusst ihre Rollen als Ehefrau, Mutter und Hausfrau und werde zu einer Person, die sich durch das Haus definieren ließe, das für sie zum Gefängnis werde.

Während der Covid-19-Lockdowns entwickelten viele von uns agoraphobische Verhaltensweisen. Das Meiden des öffentlichen Raums war nun umsichtig, nicht phobisch, sodass sich die Rückkehr zur Normalität für einige als schwierig herausstellte. Wie die Pariser während der deutschen Belagerung 1871 hatten auch wir uns daran gewöhnt, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Im Oktober 2020 berichtete die New York Times von Eltern, die sich Sorgen um die »Generation Agoraphobie« machten, also um die Kinder, die eine Aversion gegen das Rausgehen entwickelt hatten. »Dieses Phänomen ist sehr weit verbreitet«, meinte die Kinderpsychologin Nina Kaiser aus San Francisco, deren eigener neunjähriger Sohn mittlerweile Angst hatte, das Haus zu verlassen. Gleichzeitig verstärkten die neuen Gefahren der Außenwelt die Ängste junger wie alter Agoraphobiker noch zusätzlich.

Als Carl Friedrich Otto Westphal 1871 erstmals die Agoraphobie beschrieb, war er womöglich auf den Inbegriff der Angststörung gestoßen: ein unmittelbares, existenzielles Grauen in einer Welt, die ihrer Gewissheiten beraubt worden war. Er war Teil einer Generation von Psychiatern, die alle im Geiste von Charles Darwins Entstehung der Arten (1859) nach wissenschaftlichen Erklärungen für emotionale Erfahrungen suchten. Doch auch diese schienen sich zu ändern. Wenn sich die Menschen nun nicht mehr auf einen Gott verlassen konnten, der sie führte, dann war es vielleicht nur logisch, dass sie sich noch fester an den Arm ihrer Begleitung oder den Griff ihres Spazierstocks klammerten, wenn sie das Haus verließen.

•Siehe auch: Akrophobie, Klaustrophobie, Kajakphobie, Mysophobie, Pantophobie

Ailurophobie

Eine extreme Angst vor Katzen(1) gehörte zu den Phobien, die der amerikanische Arzt Benjamin Rush 1786 erstmals beschrieb: »Ich weiß von mehreren, zweifellos couragierten, Herren, die tausende Male beim Anblick einer Katze zurückgewichen sind und die sogar Zeichen von Angst und Schrecken erkennen ließen, wenn sie in einem Raum mit einer Katze eingeschlossen waren, die sie nicht direkt sehen konnten.«

1905 führte sein Landsmann Silas Weir Mitchell eine Studie zur Ailurophobie durch. Die Bezeichnung leitete er vom griechischen Wort aíluros – Katze – ab. Mitchell interessierte vor allem die außergewöhnliche Sensibilität einiger Ailurophoben. Er versandte Fragebögen, die wie folgt begannen: »Hegen Sie irgendeine Art von Abneigung gegen Katzen?« Weiter fragte er die Probanden, ob sie die Präsenz einer Katze spüren könnten, selbst wenn sie sich außerhalb ihres Blickfelds befand.

Viele der Befragten vermerkten eine physische Reaktion. »Wenn eine Katze in einen Raum kommt, in dem ich mich allein aufhalte, fühlt sich das für mich so an, als ob mir jemand einen Eimer kaltes Wasser überschüttet«, schrieb Frances A. Wakefield. »Ich bin wie gelähmt und beiße die Zähne so fest zusammen, dass ich noch nicht einmal schreien kann. Im ersten Augenblick habe ich Mühe, nicht völlig zusammenzubrechen.« Ein Anwalt aus Virginia, R. H. Wood, meinte, die Berührung dieser »hinterlistig herumschleichenden« Kreaturen fühle sich für ihn an wie ein Stromschlag.

Von den 159 Personen, die Mitchells Fragebogen ausfüllten, berichteten 31, dass sie (oder jemand aus ihrem Bekanntenkreis) die Präsenz einer Katze spüren könnten, bevor sie sie sahen. Mary aus Philadelphia erzählte von einer Cousine, die hochsensibel auf Katzen reagiere. Sie erinnerte sich an einen Vorfall in einem Montrealer Hotel, in dem beide gemeinsam zu Abend aßen. Auf dem Weg zu ihrem Tisch war die Cousine aschfahl geworden und hatte ausgerufen: »In diesem Raum befindet sich eine Katze.« Der Speisesaal war lang und düster, nur ihr Tisch war beleuchtet, erinnerte sich Mary. Der Kellner versicherte der Cousine, dass sich keine Katze im Raum befinde, trotzdem wurde Marys Cousine immer nervöser. Sie begann zu zittern. »Es ist eine hier«, wiederholte sie. »Hier ist eine Katze.« Daraufhin durchsuchte der Kellner den Raum und fand das Tier schließlich in einer entfernten dunklen Ecke.

Mitchells Kollege Granville Stanley Hall veröffentlichte 1914 seine Forschungen zur Katzenphobie bei Kindern. Diese berichteten, dass sie die Art und Weise hassten, wie Katzen »einfach plötzlich auf der anderen Seite eines Fensters erscheinen« und »so schnell wie ein Blitz« sind. Katzen liefen so sacht und sprangen so weit. »Eine Katze kann einfach auf dich zurennen und dir mit ihren Krallen die Augen auskratzen, wenn sie will«, meinte ein Kind. »Ihre Augen sind so glänzend und leuchten in der Nacht«, erklärte ein anderes, »da kannst du nur zwei grelle Feuerbälle sehen.« Einer seiner jungen Befragten glaubte, eine Katze könne »Knochen zerkauen und durch deinen Finger beißen und nie wieder loslassen«, der nächste meinte, Katzen seien »innen ganz voll mit Dreck«. Hall zufolge beschränkten sich diese Ängste nicht nur auf Kinder. Als der deutsche Kaiser seine königliche Verwandtschaft im Buckingham Palast besuchte, musste ein Bediensteter erst alle Ecken seiner Gemächer nach lauernden Streunern absuchen.

Unsere Angst vor Hauskatzen geht laut Hall auf unsere ursprüngliche Angst vor Säbelzahntigern zurück. Aber selbst wenn diese Abneigung biologisch in uns verankert ist, wurde sie durch kulturelle Aspekte noch verstärkt. In christlichen Gesellschaften begegnete man Katzen oft mit Misstrauen. 1484 sprach Papst Innozenz VIII. von der Katze als »Lieblingstier des Teufels« und dem »Götzen aller Hexen«. Vielleicht waren die Ailurophoben, die Silas Weir Mitchell von unheimlichen katzenhaften Präsenzen schrieben, von eben solchen Geschichten über Hexen und ihre tierischen Gefährten beeinflusst worden.

Im Jahr 1959 wandten die Ärzte Hugh L. Freeman und Donald C. Kendrick eine neue Form der Verhaltenstherapie an, die auf den südafrikanischen Psychiater Joseph Wolpe zurückging. Im Bethlem Royal Hospital in London behandelten sie eine 37-jährige ailurophobe »Mrs. A.«. Sie erzählte den Ärzten, sie habe im Alter von vier Jahren gesehen, wie ihr Vater ein Kätzchen ertränkte. Als Kind hatte sie solche Angst davor, die Hauskatze der Familie zu berühren, dass sie unter dem Esstisch die Beine waagerecht ausstreckte. Mit 14 Jahren verschlimmerte sich ihre Angst, nachdem ihre Eltern – »der Grund dafür ist unklar«, meinten die Ärzte – ein Stück Fell in ihr Bett gelegt hatten.

Mrs. A.s Vater war streng und kontrollierte die gesamte Familie. Er züchtigte sie, wenn sie schlechte Zeugnisse heimbrachte, und er überwachte ihr Privatleben, indem er heimlich ihre Briefe öffnete. Um von daheim wegzukommen, trat sie während des Zweiten Weltkriegs in den königlichen Marinedienst der Frauen (Women’s Royal Naval Service