9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

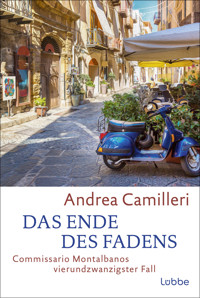

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Krimi

- Serie: Commissario Montalbano

- Sprache: Deutsch

Das hat ihm gerade noch gefehlt: Auf Wunsch seiner Verlobten Livia soll Commissario Montalbano sich einen Anzug maßschneidern lassen. Noch dazu anlässlich einer Feierlichkeit, die ihm höchst fragwürdig erscheint. Doch die im sizilianischen Vigàta hoch angesehene Schneiderin Elena ist eine charmante Frau, die ihn mit effizienter Professionalität überzeugt. Am nächsten Tag findet man Elena tot in ihrem Atelier, erstochen mit einer Schneiderschere. Die widersprüchlichen Aussagen mehrerer Verdächtiger abzuwägen erinnert Montalbano bald an das Entwirren eines verhedderten Wollknäuels.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Über das Buch

Das hat ihm gerade noch gefehlt: Auf Wunsch seiner Verlobten Livia soll Commissario Montalbano sich für einen feierlichen Anlass einen Anzug maßschneidern lassen. Doch die allseits hochverehrte Schneiderin Elena überzeugt ihn mit Effizienz und Charme. Am nächsten Tag findet man Elena tot in ihrem Atelier, erstochen mit einer Schneiderschere. Die widersprüchlichen Aussagen mehrerer Verdächtiger abzuwägen erinnert Montalbano bald an das Entwirren eines verhedderten Wollknäuels …

Über den Autor

Andrea Camilleri (1925–2019), in dem sizilianischen Küstenstädtchen Porto Empedocle (Provinz Agrigento) geboren, war Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur sowie langjähriger Dozent an der Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico in Rom. In seinem umfassenden literarischen Werk setzte er sich vornehmlich mit seiner Heimat Sizilien auseinander. Seine Romane um den beliebten Kommissar Salvo Montalbano wurden international zu Bestsellern, und seine Hauptfigur gilt weltweit als Inbegriff für sizilianische Lebensart, einfallsreiche Kriminalistik und südländischen Charme und Humor.

Andrea Camilleri

Das Ende des Fadens

Commissario Montalbanoübt sich in Geduld

Übersetzung aus dem Italienischenvon Rita Seuß und Walter Kögler

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Aus Aldo Palazzeschis Gedicht Rio Bo wird zitiert nach der Übersetzung von Theodor Däubler in Der Sturm, Jg. 6, Nr. 1/2, 1915, S. 9

Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen

Titel der italienischen Originalausgabe: L’altro capo del filo

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2016 by Sellerio Editore, via Enzo ed Elvira Sellerio, 50, Palermo

Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2022/2023 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln

Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau

Einband-/Umschlagmotive: © Shutterstock: S-F | Ardea-studio

eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7517-0975-0

luebbe.de

lesejury.de

Eins

Schweigend saßen sie auf dem kleinen Balkon in Boccadasse und genossen den kühlen Abend.

Livia hatte den ganzen Tag schlechte Laune gehabt, wie immer, wenn Montalbano wieder zurück nach Vigàta musste.

Sie war barfuß und sagte plötzlich:

»Kannst du mir meine Pantoffeln holen? Ich hab kalte Füße. Ich glaube, ich werde langsam alt.«

Der Commissario sah sie erstaunt an.

»Was schaust du mich so an?«

»Fängt das Altwerden für dich bei den Füßen an?«

»Na und? Ist das verboten?«

»Nein, aber ich dachte, das Alter macht sich zuerst bei anderen Organen bemerkbar.«

»Lass diese Anzüglichkeiten.«

Montalbano wunderte sich.

»Was redest du denn da?«

»Ich rede, wie es mir passt, klar?«

»Aber ich wollte doch gar nichts Anzügliches sagen. Mit Organen meinte ich – keine Ahnung – die Augen, die Ohren …«

»Holst du mir nun die Pantoffeln oder nicht?«

»Wo sind sie denn?«

»Na wo wohl? Neben dem Bett natürlich. Die Katzenpantoffeln.«

Montalbano stand auf und ging ins Schlafzimmer.

Die Pantoffeln hielten die Füße bestimmt schön warm, aber sie gefielen ihm nicht, weil sie tatsächlich aussahen wie zwei weiße zottelige Katzen mit schwarzem Schwanz. Selbstverständlich waren sie weit und breit nicht zu sehen.

Wahrscheinlich lagen sie unterm Bett.

Montalbano bückte sich.

Der Rücken! Noch so ein Körperteil, der einem zeigt, dass man alt wird, dachte er.

Er streckte den Arm aus und tastete mit der Hand.

Als er den Pelz eines Hausschuhs spürte, griff er danach, doch sofort durchzuckte ihn ein heftiger Schmerz.

Schnell zog er die Hand zurück und bemerkte auf seinem Handrücken einen tiefen Kratzer. Es blutete sogar ein bisschen.

Konnte das eine echte Katze gewesen sein?

Aber hier gab es keine Katze.

Er knipste die Nachttischlampe an und leuchtete damit unters Bett, um nachzusehen, was ihn gekratzt hatte.

Er traute seinen Augen nicht.

Einer der beiden Hausschuhe war immer noch ein Hausschuh, aber der andere hatte sich in eine lebendige Katze verwandelt, die ihn mit angelegten Ohren und gesträubtem Fell bedrohlich anfunkelte.

Wie war das möglich?

Eine unsägliche Wut packte ihn.

Er richtete sich auf, stellte die Lampe an ihren Platz, ging ins Bad, öffnete das Medikamentenschränkchen und desinfizierte die Wunde mit Alkohol.

Dann kehrte er auf den Balkon zurück und setzte sich, ohne ein Wort zu sagen.

»Und die Pantoffeln?«, fragte Livia.

»Hol sie dir selbst, wenn du dich traust.«

Livia warf ihm einen verächtlichen Blick zu. Dann schüttelte sie den Kopf, als würde sie ihn bemitleiden, und verließ den Balkon.

Montalbano untersuchte seine Hand. Die Wunde hatte aufgehört zu bluten, aber der Kratzer war wirklich tief.

Livia kam zurück, setzte sich und schlug die Beine übereinander. An den Füßen trug sie die Pantoffeln.

»War da keine Katze?«, fragte Montalbano.

»Wovon sprichst du?«, fragte Livia. »Ich hatte noch nie eine Katze in meiner Wohnung.«

»Und woher habe ich dann das hier?«, fragte der Commissario und zeigte ihr seine Hand.

Doch zu seinem maßlosen Erstaunen war der Handrücken unversehrt.

»Was denn? Ich sehe nichts.«

Da bückte sich Montalbano blitzschnell und riss ihr einen Pantoffel vom Fuß.

»Diesen Kratzer hab ich von deinem sogenannten Pantoffel«, sagte er gereizt und warf den Schuh über das Balkongeländer.

Livia fing so laut zu schreien an, dass …

… Montalbano aufwachte.

Sie waren nicht in Boccadasse, sondern in Vigàta, und Livia lag neben ihm und schlummerte friedlich. Vom Fenster sickerte fahles Morgenlicht ins Zimmer.

Wahrscheinlich weht heute der Libeccio, dachte Montalbano. Der stürmische Südwestwind.

Das Tosen der Brandung war stärker als gewöhnlich.

Er stand auf und ging ins Bad.

Eineinhalb Stunden später kam Livia in die Küche, wo der Commissario für sie das Frühstück und für sich selbst eine große Tasse Espresso zubereitet hatte.

»Um eins fährt mein Bus zum Flughafen Punta Raisi«, sagte Livia.

»Ich hätte dich gern zum Flieger gebracht, aber ich kann nicht einmal für eine Stunde aus dem Kommissariat weg. Du hast selbst gesehen, was bei uns los ist. Machen wir es so: Wenn du fertig bist, rufst du mich an, dann hole ich dich ab und bringe dich zum Bus.«

»In Ordnung«, sagte Livia, »aber diesmal hältst du dein Versprechen, nach Boccadasse zu kommen, ja? Ich will keine Ausreden hören.«

»Ich habe gesagt, dass ich komme, also komme ich.«

»Im neuen Anzug.«

»Im neuen Anzug«, antwortete Montalbano zähneknirschend.

In der kurzen Zeit, die Livia in Vigàta verbracht hatte, hatten sie täglich mindestens zwei Stunden darüber diskutiert.

Gleich nach ihrer Ankunft, noch bevor sie ihn umarmte, hatte Livia ihm die großartige Neuigkeit mitgeteilt.

»Weißt du, dass Giovanna in ein paar Tagen noch einmal heiratet?«

Montalbano riss die Augen auf.

»Giovanna? Welche Giovanna? Deine Freundin? Wen heiratet sie denn? Und was ist mit den Kindern?«

Livia fing an zu lachen und bedeutete ihm, das Auto zu holen.

»Ich erzähl es dir unterwegs.«

Kaum hatte der Commissario den Gang eingelegt, stellte er schon die nächste Frage:

»Und Stefano? Was hat er dazu gesagt?«

»Was soll er dazu gesagt haben? Er hat sich wahnsinnig gefreut. Sie sind seit über zwanzig Jahren verheiratet.«

Montalbano war verwirrt.

»Wie kann ein Vater von zwei Kindern nach zwanzig Jahren Ehe froh darüber sein, dass seine Frau einen anderen heiratet?«

Livia bekam einen Lachanfall, der ihr die Tränen in die Augen trieb. Sie musste den Sicherheitsgurt lösen, um sich den Bauch zu halten.

Es dauerte eine ganze Weile, bis sie sich beruhigt hatte und antworten konnte.

»Was du dir da zusammenreimst! Wie kommst du auf so eine Idee? Giovanna heiratet Stefano zum zweiten Mal.«

»Dann haben sie sich also scheiden lassen? Das hast du mir gar nicht erzählt.«

»Sie haben sich nicht scheiden lassen.«

»Und wieso müssen sie dann noch einmal heiraten?«

»Sie müssen nicht. Sie tun es freiwillig. Sie möchten ihren Ehebund bekräftigen.«

»Ihren Ehebund bekräftigen?!«

Jetzt war Montalbano so konfus, dass er den Wagen an den Straßenrand lenken und anhalten musste.

»Soll ich dir was sagen?«, explodierte er, »ich versteh einen verdammten Scheißdreck.«

»Spar dir die Schimpfwörter, sonst sag ich überhaupt nichts mehr!«

Sie fuhren weiter, und Livia erklärte ihm die Geschichte von Giovanna und Stefano in allen Einzelheiten.

Die beiden waren seit fünfundzwanzig Jahren glücklich verheiratet und wollten dieses Jubiläum feiern, indem sie ihr Eheversprechen erneuerten.

Bei dem Wort »erneuern« platzte dem Commissario der Kragen.

»Erneuern? Wie bei der TÜV-Plakette für das Auto? Oder beim Mitgliedsausweis für den Sportverein?«

Livia beklagte sich über Salvos mangelnden Sinn für Romantik, dann erklärte sie ihm das Zeremoniell.

»Nach fünfundzwanzig Jahren Ehe feiert man Silberhochzeit, und das bedeutet, dass man sein Treuegelöbnis erneuert. Man geht mit den Verwandten und, falls vorhanden, den Kindern, mit Freunden und Bekannten in die Kirche und feiert zum zweiten Mal die Hochzeitsmesse. Dabei bekräftigt man das Eheversprechen: ›Willst du den hier anwesenden Soundso zum Mann nehmen …‹ Das ist sehr romantisch. Die Ringe werden gesegnet. Ich habe gehört, dass jeder der beiden eine Kerze in der Hand hält und sie dann gemeinsam eine dritte Kerze anzünden, die symbolisch für ihren Lebensbund steht. Anschließend gibt es ein Hochzeitsessen mit allen Schikanen und Mandeln mit silbernem Zuckerguss. Und du musst dabei sein, das habe ich Giovanna und Stefano versprochen. Du kommst zu mir nach Boccadasse, und dann fahren wir gemeinsam nach Udine.«

Das war der erste Schlag gewesen.

Den zweiten hatte Livia ihm noch am selben Abend beim Essen versetzt. Montalbano war augenblicklich der Appetit vergangen.

»Ich hab in deinem Schrank nachgesehen«, sagte Livia mit ernster Miene.

»Und du hast Skelette darin gefunden?«

»Keine Skelette, aber die Leichen deiner Anzüge. Du hast keinen einzigen ordentlichen Anzug. Für das Fest musst du dir endlich einen schneidern lassen.«

Montalbano brach der kalte Schweiß aus. In seinem ganzen Leben war er noch nie bei einem Schneider gewesen. Er war so niedergeschmettert, dass er nicht einmal mehr die Kraft hatte, den Mund aufzumachen.

Erst nach einer Weile fasste er sich wieder, versuchte aber, das Thema zu wechseln.

»Livia, morgen früh musst du mit mir ins Kommissariat kommen. Beba weiß schon Bescheid.«

»Weswegen?«

»Weißt du, von Boccadasse aus kannst du dir überhaupt keine Vorstellung machen, wie dramatisch die Situation hier ist. Die Flüchtlingsboote kommen an den Küsten inzwischen pünktlicher an als der Bus aus Montelusa. Hunderte Menschen, Nacht für Nacht. Bei jedem Wetter. Männer, Frauen, Kinder, Alte. Sie sind durchgefroren, ausgehungert, durstig, verängstigt. Sie benötigen einfach alles. Und wir im Kommissariat sind rund um die Uhr damit beschäftigt, die Ankunft der Flüchtlinge in geordnete Bahnen zu lenken. In der Stadt gibt es Freiwilligenkomitees, die das Allernötigste sammeln, Essen kochen und Kleidung, Schuhe und Decken besorgen. Eines dieser Hilfskomitees wird von Beba geleitet. Hast du Lust, ihr zu helfen?«

»Aber natürlich«, sagte Livia.

Der Commissario hoffte – und kam sich dabei ziemlich schäbig vor –, dass Livia über ihrer Hilfsbereitschaft für diese Ärmsten das Eheversprechen und den damit verbundenen neuen Anzug vergessen würde.

Am nächsten Morgen hatte er Livia zu Beba gefahren und den ganzen Tag nichts mehr von ihr gehört oder gesehen.

Abends trafen sie sich in Marinella, und noch bevor Livia ihm erzählte, was sie tagsüber gemacht hatte, versetzte sie ihm den dritten und entscheidenden Schlag – auch diesmal beim Essen, fast als wollte sie ihn zu einer Zwangsdiät verdonnern.

»Trotz allem habe ich es heute geschafft, in der Schneiderei vorbeizuschauen. Leider ist für morgen kein Termin mehr frei, aber sie waren wahnsinnig nett und haben mir zugesichert, dass der Anzug auf jeden Fall rechtzeitig fertig wird. Du sollst übermorgen kommen, am Tag meiner Abreise, nachmittags um drei. Schade, dass ich dich nicht begleiten kann. Du schwörst mir doch, dass du hingehst, ja?«

Montalbano war verärgert.

»Seit gestern mache ich nichts anderes als schwören. Ich verspreche dir, dass ich hingehe. Gib mir die Adresse von diesem Schneider.«

»Via Garibaldi 32. Der Eingang ist neben dem Schreibwarenladen. Draußen hängt kein Schild, aber du kannst das Geschäft gar nicht verfehlen, es liegt im Erdgeschoss. Und ich bin sicher, dass du mit Elena gut auskommen wirst.«

»Elena?!«

»Ja. Wieso?«

»Tut mir leid, aber dann geh ich nicht hin«, sagte der Commissario resolut.

»Was soll das heißen: Du gehst nicht hin? Du hast es mir gerade versprochen.«

»Ich habe dir versprochen, zu einem Schneider zu gehen, nicht zu einer Schneiderin.«

»Also, das musst du mir erklären. Was ist der Unterschied zwischen einem Schneider und einer Schneiderin?«

»Ein sehr großer.«

»Und der wäre?«

»Ich zieh mich nicht vor einer Frau aus. Ich will nicht, dass mir eine Frau im Schritt Maß nimmt, dass sie mit einem Metermaß um mich herumgeht und Schultern und Taille abmisst. Ich möchte aus anderen Gründen von einer Frau umarmt werden …«

»Ich weiß gerade nicht, ob ich dich einen widerlichen Macho oder einen elenden Hurenbock nennen soll!«

»Nenn mich, wie du willst, aber ich geh nicht hin.«

Livia hatte wütend die Küchentür zugeschlagen und sich im Schlafzimmer eingeschlossen.

Um seine Unnachgiebigkeit zu demonstrieren, war Montalbano ins Esszimmer gegangen, hatte den Fernseher eingeschaltet und eine Stunde lang einen Krimi geschaut, von dem er rein gar nichts kapierte. Dann hatte er den Fernseher ausgeschaltet, das Schlafsofa hergerichtet und sich, um nicht das Bettzeug aus dem Schlafzimmer holen zu müssen, angekleidet hingelegt und mit dem Bademantel zugedeckt.

Lange wälzte er sich hin und her, ohne Schlaf zu finden. Dann hörte er, wie die Schlafzimmertür aufging und Livia sagte:

»Spiel nicht den Idioten. Los, komm ins Bett.«

Wortlos war er aufgestanden und mit gesenktem Blick ins Schlafzimmer getrottet, wo er sich an die Bettkante legte, als wäre er zu Gast.

Nach einer Weile spürte er an seiner Hüfte Livias warme Hand, die ihn streichelte. Es folgte die vollständige Kapitulation mit dem Versprechen, zur Schneiderin zu gehen.

Als er am dritten Tag abends nach Hause kam, verlor Livia kein Wort über den neuen Anzug – zum Glück, denn so konnte er beim Essen richtig reinhauen und nachholen, was er an den beiden Abenden zuvor versäumt hatte.

Livia dagegen brachte keinen einzigen Löffel von der Fischsuppe an die Lippen, weil sie den Commissario mit Fragen über jemanden löcherte, dessen Bekanntschaft sie in Bebas Hilfskomitee gemacht und der sie tief beeindruckt hatte.

»Ich habe einen Mann kennengelernt, etwa sechzig Jahre alt, groß, hager, sehr elegant, mit Brille. Er scheint hier in Vigàta mit jedem befreundet zu sein. Er spricht ausgezeichnet Italienisch, und mit den Flüchtlingen hat er Arabisch gesprochen, bestimmt genauso gut. Sie nennen ihn Dottore, Dottor Osman. Kennst du ihn?«

Montalbano musste lachen.

»Klar kenne ich ihn, er ist mein Zahnarzt. Ein außergewöhnlicher Mensch und, nebenbei gesagt, ein tüchtiger Arzt. Einer vom alten Schlag mit einem klinischen Blick. Der schaut dich an und stellt dir sofort die richtige Diagnose, verstehst du?«

»Ja«, antwortete Livia. »Und woher kommt er?«

»Aus Tunesien. Er ist, glaube ich, nicht nur Zahnarzt, sondern auch ein angesehener Kunstexperte. Er berät das Bardo-Nationalmuseum in Tunis, aber das ist noch nicht alles. Dottor Osman steht schon seit mehreren Jahren im Sommer und jetzt leider auch im Winter mitten in der Nacht auf, um unten am Hafen den Flüchtlingen zu helfen, als Dolmetscher und als Arzt.«

»Ich würde ihn gern näher kennenlernen.«

»Wenn du das nächste Mal kommst, laden wir ihn zum Essen ein.«

»Wo hat er studiert?«

»Er hat in London seinen Doktor gemacht.«

»Und was hat ihn nach Vigàta verschlagen?«

»Dottor Osman ist sehr zurückhaltend und hat mir seine Geschichte nie erzählt, aber offenbar hat er sich noch während seines Studiums mit einer Frau aus Vigàta verlobt. Die Verlobung ist dann zwar geplatzt, aber da hatte er sich schon in Sizilien verliebt, vor allem in dieses Meer, das auch sein Land umspült.«

»In Tunesien war ich schon mal. Abgesehen von der Sprache gibt es tatsächlich kaum Unterschiede zu hier.«

»Ich glaube, das sehen nicht viele so. Aber ich stimme dir zu, Livia. Im Übrigen sind auch die Tunesier heute gezwungen, ihre Häuser, ihr Land und ihre Familien zu verlassen, um zu überleben, wie auch unsere jungen Leute die Insel verlassen müssen, um anderswo Arbeit zu finden.«

»Weißt du, Salvo«, sagte Livia wehmütig, »ich bedaure sehr, dass ich morgen wieder fahren muss. Ich wäre gern länger geblieben, um bei dir zu sein, aber auch, um Beba zur Hand zu gehen.«

Salvo umarmte sie. Und im Verlauf des Abends wurde die Umarmung immer intensiver und leidenschaftlicher.

Als sie mit dem Frühstück fertig waren, stand Montalbano auf, beugte sich zu Livia hinunter und küsste sie. Da fasste Livia ihn bei der Hand.

»Es fällt mir schwer, dich jetzt gehen zu lassen. Kannst du nicht bei mir bleiben, nur noch ein bisschen länger?«

Montalbano brachte es nicht übers Herz, ihre Bitte abzulehnen. Er nahm seinen Stuhl und setzte sich neben sie. Livia reichte ihm ihre Hände, und er nahm sie, und so saßen sie schweigend da und blickten sich tief in die Augen wie viele Jahre zuvor, als sie ganze Vormittage lang so dagesessen, die Wärme ihrer Hände gespürt und einander tief in die Augen geschaut hatten.

Dann klingelte das Telefon.

Keiner von beiden wagte es, seine Hände aus der Verschränkung zu lösen, aber die Temperatur sank schlagartig. Bis Livia resigniert sagte:

»Geh ran.«

Montalbano hatte Catarellas Stimme erwartet, aber es war Fazio.

»Verzeihen Sie, Dottore, aber könnten Sie bitte so schnell wie möglich ins Büro kommen?«

»Warum, was ist passiert?«

»Heute früh hat ein Patrouillenboot mit hundertdreißig Flüchtlingen an Bord angelegt, darunter drei schwangere Frauen und vier Leichen, zwei davon Kinder.«

»Und?«, sagte Montalbano.

»Im Erstaufnahmezentrum für Flüchtlinge sind nur hundertneunundzwanzig angekommen. Einer fehlt.«

»Ein Mann oder eine Frau?«

»Offenbar ein fünfzehnjähriger Junge, der allein unterwegs war.«

Aus dem Augenwinkel sah Montalbano, dass Livia die Verandatür öffnete. Das fahle Licht im Zimmer verwandelte sich in das trübe Licht eines grauen Tages. Das Tosen des Meeres war jetzt noch lauter.

»Das Problem ist«, fuhr Fazio fort, »dass der Questore jammert und weint wie die heilige Maria Magdalena. Er will, dass wir den Jungen so schnell wie möglich finden. Deshalb sind wir alle seit drei Stunden mit der Suche beschäftigt. Im Kommissariat ist also niemand.«

»Ich bin sofort da.« Montalbano kam der Gedanke, dass der Junge inzwischen vermutlich die deutsche Grenze erreicht hatte, auf welche Weise auch immer.

Kaum hatte er aufgelegt, klingelte das Telefon erneut.

»Montalbano!«

Der Commissario erkannte die gebieterische Stimme des Polizeipräsidenten Bonetti-Alderighi sofort.

Er hatte große Lust aufzulegen, aber dann ging ihm auf, dass er früher oder später doch mit ihm sprechen musste. Er tat einen tiefen Seufzer und sagte:

»Verzeihung, wer spricht da?«

»Ich bin’s, verdammt nochmal!«

»Wer: Ich?«

Die Stimme des Polizeipräsidenten wurde noch lauter und noch wütender:

»Ich bin der Questore! Montalbano, wachen Sie auf!«

»Verzeihung, Dottore. Buongiorno.«

Bonetti-Alderighi erwiderte den Gruß.

»Einen Scheißdreck buongiorno! Sie liegen zu Hause auf der faulen Haut, statt dass Sie in dieser äußerst heiklen Situation im Kommissariat die Zügel in die Hand nehmen.«

»Was für eine heikle Situation?«

»Würden Sie es nicht als heikel bezeichnen, wenn ein Terrorist …«

»Verzeihung, Signor Questore. Es handelt sich lediglich um einen armen Flücht…«

Bonetti-Alderighi schnitt ihm das Wort ab. Er war fuchsteufelswild.

»Einen Scheißdreck ›arm‹. Ich habe vertrauliche Informationen von der Anti-Terror-Einheit. Offenbar hatte sich ein hochgefährlicher ISIS-Kämpfer auf diesem Boot versteckt.«

»Offenbar oder sicher?«

»Montalbano, jetzt bloß keine Haarspaltereien, verdammt nochmal. Wir haben die Aufgabe und die Pflicht, ihn zu finden und im Erstaufnahmezentrum festzusetzen.«

»Gestatten Sie, dass ich Ihnen widerspreche, Signor Questore. Diese Haarspaltereien, wie Sie es nennen, sind äußerst wichtig. Die Boote sind voll mit armen Flüchtlingen, die meisten von ihnen Muslime, und wenn wir nicht zwischen Muslimen und ISIS-Kämpfern unterscheiden, tragen wir nur dazu bei, die Ignoranz zu vergrößern und noch mehr Panik und Feindseligkeit zu schüren. Damit steigen wir in das schmutzige Spiel dieser Terroristen ein.«

Bonetti-Alderighi schwieg. Allerdings nur für einen kurzen Moment.

»Verdammt nochmal, finden Sie mir diesen Terroristen!« sagte er und legte grußlos auf.

Drei »verdammt nochmal« und zwei »einen Scheißdreck« in vier Minuten. Bonetti-Alderighi musste von allen guten Geistern verlassen sein.

Montalbano stand langsam auf.

Er ging zu Livia, die auf das aufgewühlte Meer hinausblickte, legte ihr einen Arm um die Schultern und zog sie an sich.

»Tut mir leid, Livia, aber ich muss jetzt wirklich gehen.«

Livia rührte sich nicht.

Montalbano ging ins Schlafzimmer und holte seine Jacke und die Autoschlüssel.

Dann kehrte er zu ihr zurück.

»Ich warte auf deinen Anruf, wie abgemacht.«

Erst jetzt wandte Livia sich ihm zu und sah ihn an. Sie deutete auf das Meer hinaus und sagte:

»Was ist das für ein Bündel?«

»Wo?«

»Dieses schwarze Ding, das da links im Wasser schwimmt, neben dem Hafenarm.«

Montalbano trat zwei Schritte auf die Veranda hinaus und schaute angestrengt in die Richtung, in die Livia zeigte.

Eine Weile stand er schweigend da.

»Du bleibst hier«, sagte er und verließ die Veranda, um zum Strand hinunterzugehen.

Er kam nur ein Stück weit, denn der Libeccio hatte kräftige Wellen mitgebracht, die fast den ganzen Strand überspült hatten. Er stützte sich auf ein umgedrehtes Boot, das der Fischer wie jeden Morgen an einen sicheren Strandabschnitt gezogen hatte.

Er blickte eine ganze Weile hinaus, dann kehrte er langsam zur Veranda zurück.

Sein Gesichtsausdruck hatte sich verändert.

»Nein, Livia«, sagte er, »das ist kein Bündel.«

Zwei

Livia wurde kreidebleich.

»Ist es ein Toter?«, fragte sie.

»Ja«, sagte der Commissario und war schon dabei, die Jacke auszuziehen und die Hose aufzuknöpfen.

»Was hast du vor?«, fragte Livia.

»Ich muss ihn bergen, bevor die Strömung ihn aufs offene Meer hinausträgt. Hol mir meine Sandalen und meine Badehose.«

Livia rannte los, und als sie wiederkam, stand Montalbano nackt da, den Telefonhörer in der Hand.

»Pronto, Fazio? Hör zu, ich bin gerade dabei, einen Toten aus dem Meer zu bergen, direkt vor meinem Haus. Sag dem Wanderzirkus Bescheid und kommt so schnell wie möglich her.« Damit legte er auf.

Er zog Badehose und Sandalen an, und als er auf die Veranda trat, stand der Fischer vor ihm, der allmorgendlich aufs Meer hinausfuhr.

»Buongiorno, Dottori. Haben Sie gesehen, dass im Meer ein …«

»Ja. Ich wollte ihn gerade rausholen.«

»Wir nehmen mein Boot.«

Gemeinsam drehten sie das Boot um und schoben es auf den nassen Sand. Es wurde von der ersten Welle erfasst und ins Wasser gezogen.

Montalbano und der Fischer sprangen hinein. Der Fischer ergriff die Ruder und legte sich kräftig ins Zeug. Nach wenigen Minuten erreichten sie die im Wasser treibende Leiche. Der Fischer ließ die Ruder los, stellte sich neben den Commissario, und zu zweit packten sie den Toten und hievten ihn ins Boot.

Der Commissario musterte ihn.

Das Meer hatte noch keine Zeit gehabt, ihn zu entstellen. Der unbekleidete Körper war nahezu unversehrt, er konnte also noch nicht lange im Wasser gelegen haben. Der Junge mochte etwa fünfzehn Jahre alt sein. Der Tod hatte seine Gesichtszüge noch kindlicher gemacht.

Montalbano hatte das sichere Gefühl, die Zügel der »äußerst heiklen Situation«, wie Bonetti-Alderighi es formuliert hatte, fest in der Hand zu halten.

Während er das Boot ans Ufer ruderte, sagte der Fischer:

»Wissen Sie, Dottore, heutzutage hat es keinen Sinn mehr, aufs Meer hinauszufahren. Man holt mehr menschliche Leichen als Fische heraus.«

Sie waren am Ufer angelangt. Montalbano lud den Toten auf seine Schulter und trug ihn ins Trockene.

Livia war mit einem Bademantel herbeigeeilt, den sie ihm reichte.

»Trockne dich ab. Es ist kalt«, sagte sie, ohne auch nur einen Blick auf den Toten zu werfen.

Montalbano nahm den Bademantel, aber statt sich abzutrocknen, bedeckte er damit den Körper des Jungen.

Von weitem waren Polizeisirenen zu hören.

Als Montalbano sich angezogen hatte, gönnte er sich die Genugtuung, den Signore e Questore anzurufen:

»Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass der Fall des hochgefährlichen Terroristen gelöst ist. Ich habe ihn tot aus dem Meer gefischt.«

»Wie können Sie sicher sein, dass er es ist?«

»Dottor Pasquano hat mir soeben mitgeteilt, dass der Tod vor nicht mehr als fünf Stunden eingetreten ist, zu der Zeit, als das Patrouillenboot auf Höhe des Hafens war. Der Junge muss ins Wasser gefallen sein, ohne dass es jemand gemerkt hat. Ich erbitte daher die Erlaubnis, die Suche abzubrechen.«

Bonetti-Alderighi zögerte einen Moment.

»Übernehmen Sie die Verantwortung?«

»Voll und ganz«, sagte Montalbano und legte grußlos auf.

»Es ist fast Mittag«, sagte Livia. »Was machst du jetzt? Fährst du ins Büro?«

»Nein«, erwiderte der Commissario, »lass uns noch ein halbes Stündchen zusammenbleiben, dann begleite ich dich zum Bus.«

Er nahm Livia an der Hand und führte sie in die Küche.

»Wir brauchen etwas Warmes.«

Er bereitete eine weitere große Tasse Espresso für sich und einen Tee für Livia.

Sie tranken schweigend, und schließlich ging Livia ins Schlafzimmer, um ihren Koffer zu holen. Montalbano zog seine Jacke an, schloss die Verandatür, und sie verließen das Haus.

Nachdem er sich von Livia verabschiedet hatte – sie vergaß nicht, ihn an sein Versprechen zu erinnern –, ging er zum Mittagessen.

»Was bringst du mir heute?«, fragte er Enzo.

»Dottori, ich habe ein neues Gericht kreiert und möchte, dass Sie es probieren.«

»Was für ein Gericht?«

»La zuppa del migrante. Das Hilfskomitee der Signora Beba hat uns um Unterstützung bei der Verpflegung dieser armen Seelen gebeten, und da habe ich mir eine Fischsuppe ausgedacht, die Nudeln und Gemüse enthält und deshalb ausgesprochen nahrhaft ist. Möchten Sie sie probieren?«

»Warum nicht?«, sagte der Commissario.

Das neue Gericht schmeckte ihm so gut, dass er eine zweite Portion bestellte. Am Ende war er so satt, dass er auf den Hauptgang verzichtete.

Da es noch früh war und das Wetter zu trüb, um seinen Spaziergang zur Mole zu machen, ging er ins Cafè Castiglione, wo er Mimì Augello antraf, der gerade zum Kommissariat aufbrechen wollte.

Da kam ihm ein Gedanke.

»Sag mal, Mimì, kennst du zufällig eine Schneiderin mit dem Namen Elena?«

Mimì lächelte und machte eine Kopfbewegung, die sagen sollte: »Und ob ich die kenne.«

»Wieso fragst du?«, wollte er wissen.

»Weil Livia mich gedrängt hat, mir einen Maßanzug machen zu lassen, und bei dieser Schneiderin einen Termin vereinbart hat. Und das geht mir gewaltig auf die Eier.«

»Warte, bis du sie siehst, dann änderst du deine Meinung«, gab Mimì zurück.

»Warum?«

»Weil sie eine wunderschöne, außergewöhnliche Frau ist. Sie ist knapp über vierzig, und glaub mir, Salvo, sie hat das Talent, einen sofort für sich einzunehmen. Wart’s ab, das wird bei dir nicht anders sein.«

»Hast du dir etwa auch einen Anzug von ihr schneidern lassen?«

»Was glaubst du wohl, die Gelegenheit wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, aber als Beba davon erfuhr, hat sie gedroht, mich mit einem Anzug von dieser Frau nicht mehr in unsere Wohnung zu lassen.«

Während Montalbano seinen Espresso trank, dachte er über Mimìs Bemerkung nach, die ihn keineswegs beruhigte, denn für seinen Vize war jede Frau, die ihm über den Weg lief, wunderschön und außergewöhnlich.

Vor dem Haus mit der Nummer zweiunddreißig war der Rollladen hochgezogen. Montalbano blieb stehen. Es kostete ihn große Anstrengung, nicht kehrtzumachen und ins Kommissariat zu gehen.

Dann gab er sich einen Ruck. Die Glastür war abgesperrt, sodass er läuten musste. Den Klang der Glocke empfand er als angenehm. Eine zierliche Dreißigjährige mit braunen, unter einem weißen Schleier zusammengebundenen Haaren öffnete ihm. Sie hatte tiefschwarze Augen und lächelte ihn freundlich an.

»Buongiorno, ich bin Meriam. Kommen Sie bitte herein.«

Ihr Italienisch war perfekt, aber sie sprach mit einem leichten ausländischen Akzent.

Montalbano folgte ihr einen sehr langen Korridor entlang, dessen Wände in einem dunklen und warmen, anheimelnden pompejanischen Rotton gestrichen waren. Linkerhand standen Schränke, kleine Tische, Regale, Vitrinen und ein Tellerregal – alles Küchenmöbel mit Stoffen, Pullovern, Oberhemden und Krawatten in einer Farbenpalette so bunt, dass ein Regenbogen daneben blass ausgesehen hätte.

Auf der rechten Seite des Korridors war ein verzweigter, stattlicher weißer Ast aufgestellt, vielleicht ein Stück Treibholz, das lange vom Meer bearbeitet worden war. An diesem Ast hingen Kleiderbügel mit Herrenanzügen, Mänteln und Trenchcoats.

Am Ende des Korridors bogen sie zweimal nach rechts ab, und nun stand der Commissario in einem riesigen Raum.

»Buongiorno«, begrüßten ihn zwei Männerstimmen.

»Buongiorno«, antwortete er.

»Nehmen Sie Platz«, sagte Meriam und deutete auf ein blaues Sofa. »Die Signora ist gleich bei Ihnen.« Damit setzte sie sich an eine Nähmaschine.

Montalbano nahm Platz und schaute sich um.

Es war ein luftiger, heller Raum, ein richtiger Salon. Neben dem Sofa standen zwei Sessel und ein niedriges Tischchen. Die Stimmen, die ihn begrüßt hatten, gehörten zwei Angestellten, einem älteren und einem jüngeren, die an einem großen Schneidertisch arbeiteten.

Es hatte etwas gediegen Altmodisches, wie sie die Stoffe auf der Holzplatte ausbreiteten, mit einem alten Maßband abmaßen und dabei um den Tisch tänzelten. Die beiden fühlten sich beobachtet. Sie drehten sich um, fingen Montalbanos Blick auf und lächelten einander unwillkürlich an.

Die Wand hinter ihnen füllte ein deckenhohes Regal mit Stoffen in allen Farben aus.

Dem Commissario gingen die Augen über.

Er wusste nicht, ob er sich auf dem Djemaa el Fna in Marrakesch befand, auf dem Gewürzbasar von Kairo oder in einem Laden in Beirut, jedenfalls fühlte er sich wie zu Hause.

Dann kam die Signora Elena herein, streckte dem Commissario die Hand entgegen und sagte mit einem strahlenden Lächeln:

»Commissario Montalbano, wie schön, Sie hier zu sehen!«

Montalbano wusste sofort, dass Mimì dieses Mal absolut recht gehabt hatte.

Er stand auf und streckte ihr seine Hand entgegen, die Elena erst losließ, als sie neben ihm Platz genommen hatte.

»Möchten Sie eine Tasse Tee?«

Montalbano fand Tee widerlich, aber zu seiner großen Überraschung hörte er sich sagen: »Warum nicht? Danke.«

Bei diesen Worten stand Meriam auf und verließ den Raum.

»Ihre Lebensgefährtin«, begann Elena, »die, nebenbei bemerkt, eine bildschöne und sehr elegante Frau ist, hat gesagt, dass Sie einen festlichen Anzug brauchen. Ich dachte, auch in Anbetracht der Jahreszeit, an einen nicht allzu schweren Anzug, Merinowolle vielleicht, in einer nicht zu dunklen Farbe, beispielsweise Londoner Rauchgrau, oder in einem eher herbstlichen Ton, was halten Sie von einem Rostbraun? Ich habe einen neuen Stoff, ein weiches Tuch, fast wie Flanell, das ich Sie gern befühlen lassen möchte. Sie können den Anzug später auch kombinieren. Die Hose können Sie auch gut mit einem bequemen Sakko tragen …«

Während Elena redete, konnte Montalbano den Blick nicht von ihren Beinen abwenden.

Als Meriam den Pfefferminztee und eine Zuckerdose auf das Tischchen stellte, waren Montalbanos Augen zu Elenas straffen Knien hochgewandert. Es war die Schneiderin, die sich hinunterbeugte, um die Tasse zu nehmen und dem Commissario zu reichen, der jetzt gezwungen war, sich vom Anblick ihrer Beine loszureißen und sich ihrem Gesicht zuzuwenden.

Ein nicht weniger reizender Anblick. Elena war blond, ihr Gesichtsausdruck offen und heiter mit einem Lächeln wie ein angenehm weiches Kissen, in das man gern den Kopf sinken lässt, wenn man todmüde ist.

Montalbano bemerkte überrascht, dass Elena schwarze Augenbrauen hatte, und fragte sich, was unecht war: das Blond der Haare oder das Schwarz der Augenbrauen. Dann entschied er, dass bei einer solchen Frau alles natürlich, echt und unverfälscht war. So natürlich wie ihr schmaler Körper mit den geschwungenen Formen.

Montalbano beschloss, den Tee nicht in kleinen Schlucken zu sich zu nehmen, das hätte er bestimmt nicht geschafft. Und so leerte er die halbe Tasse mit einem einzigen großen Schluck.

Der Geschmack, der in seinem Mund zurückblieb, schien ihm jedoch gar nicht so übel.

Unterdessen war Elena zu den Regalen gegangen.

Montalbano blickte ihr nach. Sie bewegte sich mit ungezwungener Eleganz. Nach einer Weile kehrte sie mit zwei langen Stoffballen zurück und setzte sich wieder neben ihn. Sie nahm seine Hand und führte sie sanft über den ersten Ballen. Der Stoff war wirklich weich und fühlte sich warm an. Montalbano fand ihn angenehm. Elena ließ seine Hand den zweiten Stoffballen berühren, der noch weicher und angenehmer war als der erste.

»Diesen hier«, sagte Montalbano.

Die Farbe des Stoffes war Rostbraun.

»Das freut mich! Du hast den ausgesucht, der meiner Ansicht nach am besten zu dir passt.«

Plötzlich merkte sie, dass sie ihn geduzt hatte.

»Oh, entschuldigen Sie, es ist mir einfach so herausgerutscht.«

»Keine Ursache, wir können uns gerne duzen. Es wäre mir eine Ehre.«

Elena lächelte ihn an, nahm seine Hand und führte ihn zum Tisch.

»Zieh die Jacke aus.«

Während Montalbano seine Jacke auszog und beiseitelegte, dachte er peinlich berührt, dass nun der heikle Moment der Vermessung des Schritts kommen würde.

Doch Elena berührte den älteren ihrer beiden Mitarbeiter an der Schulter.

»Nicola, begleite bitte den Herrn in die Anprobe.«

Nicola legte das Maßband um seinen Hals, setzte seine Brille auf, griff nach Papier und Bleistift und sagte:

»Bitte, kommen Sie mit.«

Sie gingen hinaus in den Korridor. Diesmal wandten sie sich nur einmal nach links, dann blieben sie stehen. Nicola schob einen Samtvorhang zur Seite, der wie ein Bühnenvorhang aussah, und forderte den Commissario mit einer Geste auf, einzutreten. Kleine Scheinwerfer verströmten ein warmes Licht in dem geräumigen Zimmer. Es gab einen dreigeteilten Spiegel, zwei Stühle, einen Kleiderständer aus Metall und ein Tischchen.

Nicola nahm Maß, und als er wenig später fertig war, war von der anderen Seite des Vorhangs auch schon Elenas Stimme zu hören:

»Darf ich hereinkommen?«

»Bitte sehr«, sagte Nicola.

»Hast du alle Maße genommen?«

»Sissignora«, sagte der Mitarbeiter, schob den Vorhang beiseite und entfernte sich.

Elena stellte sich mit dem Rücken vor den Spiegel und sagte:

»Würdest du bitte zwei Schritte zurücktreten?«

Perplex gehorchte Montalbano.

Elena musterte ihn eingehend. Ihre Augen wanderten von seinen Schultern zu seinem Brustkorb und von seinem Bauch zu seinen Beinen.

»Und jetzt dreh dich um.«

Montalbano kam sich vor wie bei einer ärztlichen Röntgenuntersuchung.

Er spürte, wie Elenas Augen erneut über seinen Körper wanderten.

»Danke«, sagte sie, »wir können wieder rüber.«

Im Schneidersalon zog Montalbano seine Jacke an.

»Deine Partnerin hat mir gesagt, du brauchst den Anzug schon in ein paar Tagen. Ich habe zwar viel zu tun, aber ich versuche, dich vorzuziehen. Passt es dir, wenn wir die erste Anprobe in drei Tagen um die gleiche Zeit machen?«

»Das passt mir ausgezeichnet«, sagte der Commissario. »Sofern nichts dazwischenkommt.«

»Belassen wir es vorerst bei diesem Termin«, sagte Elena, »ich gebe dir die Telefonnummer von der Schneiderei und meine Mobilfunknummer. Wenn etwas dazwischenkommt, rufst du einfach an. Ich begleite dich zur Tür.«

Montalbano verabschiedete sich, und ein Chor von Stimmen antwortete ihm.

Diesmal ging er an Elenas Seite den Korridor entlang. Sie öffnete die Glastür, reichte ihm eine Visitenkarte, küsste ihn auf beide Wangen und sagte:

»Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Du bist wirklich ein sympathischer Mensch.«

»Die Freude ist ganz meinerseits«, erwiderte Montalbano aufrichtig.

Als sich die Glastür hinter ihm schloss, holte er tief Luft. Für einen Moment war er in einer Art Paradies gewesen. Jetzt, im Kommissariat, erwartete ihn die Hölle.

Beim Eintreten fiel ihm sofort auf, dass Catarellas Augen rot und geschwollen waren. Er wischte sich gerade mit einem Taschentuch die Nase.

»Bist du erkältet?«

»Nein, Dottori«, lautete die einsilbige Antwort.

Aber Montalbano ließ nicht locker.

»Sag, was passiert ist.«

»Nein, Dottori.«

»Das ist ein Befehl. Sprich.«

Catarellas Mundwinkel fingen an zu zittern, als würde er gleich zu weinen anfangen.

»Passiert ist, dass heute Nacht, als diese Evakuierten ausgeschifft wurden …«

Montalbano unterbrach ihn.

»Das sind keine Evakuierten, Catarè, sondern Migranten. Evakuierte sind Menschen, die im letzten Krieg wegen der Bombardierungen ihre Häuser verlassen mussten.«

»Verzeihung, Dottori, aber müssen die hier denn nicht auch wegen der Bomben ihre Häuser verlassen?«

Montalbano wusste nicht, was er antworten sollte, Catarellas Logik war einwandfrei.

»Erzähl weiter.«

»Also, es war so, dass ich mitten in dieser Menge von Evakuierten plötzlich eine Frau in den Armen hatte, die im neunten Monat schwanger war. Sie hatte einen Bauch wie eine riesige Amphore und konnte sich kaum bewegen. Und da hab ich ihr einen Arm um die Hüfte gelegt und sie zum Totkreuzwagen begleitet. Sie hat immerzu gejammert. Ich hab sie nach ihrem Namen gefragt, und da hat sie gesagt, dass sie Fatima heißt. Als wir dann endlich beim Totkreuzwagen angekommen waren …«

»Entschuldige, Catarè«, unterbrach ihn der Commissario, »aber waren denn keine Sanitäter da?«

»Doch, doch, Dottori, aber die mussten sich um einen Schwerverletzten kümmern. Ich hab ihr also in diesen Totkreuzwagen geholfen, und als ich gehen wollte, hat sie in perfektem Italienisch gesagt: ›Lass mich nicht allein.‹ Ich hab gefragt, ob ich bei ihr bleiben kann, aber es hieß, dass das nicht geht. Also bin ich in mein Auto gestiegen und ins Krankenhaus nach Montelusa gefahren. Da lag Fatima noch auf dieser Pritsche im Gang. Ich hab ihre Hand genommen und festgehalten, bis sie in den Kreischsaal gebracht wurde, und dann bin ich wieder zurückgefahren, hierher vor Ort.«

»Hast du Nachricht von ihr?«

»Ja, Dottori. Vor einer halben Stunde haben sie mich angerufen. Es war ein Junge. Aber er wurde tot geboren.«

Jetzt konnte Catarella nicht mehr an sich halten. Tränen liefen ihm über die Wangen.

»Kopf hoch«, ermunterte ihn der Commissario und wollte weitergehen, als Catarella ihn zurückrief.

»Dottori, darf ich Sie um etwas bitten?«

»Sag.«

»Könnte ich von diesem Dienst am Hafen dispensifiziert werden? Bitte, Dottori, wenn mir so etwas noch einmal passiert, bricht mir das Herz, das schwör ich, dann trifft mich der Schlag.«