9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

In »Das Erwachen« nimmt sich Bestsellerautor Andreas Brandhorst eines der brandaktuellen Themen der Wissenschaft an: Wann werden die Maschinen uns übertrumpfen und was wird das für unser Leben bedeuten? Der ehemalige Hacker Axel setzt versehentlich ein Computervirus frei, das unzählige der leistungsfähigsten Rechner auf der ganzen Welt vernetzt. Als sich daraufhin auf allen Kontinenten Störfälle häufen und die Infrastruktur zum Erliegen kommt, die Regierungen sich gegenseitig die Schuld geben und die geopolitische Lage immer gefährlicher wird, stößt Axel gemeinsam mit der undurchsichtigen Giselle auf ein Geheimnis, das unsere Welt für immer verändern wird: In den Computernetzen ist etwas erwacht, und es scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-97802-6

Oktober 2017

© Piper Verlag GmbH, München 2017

Covergestaltung u. Covermotiv: FAVORITBÜRO, München

Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

»Die Entwicklung echter Künstlicher Intelligenz könnte das Ende der Menschheit bedeuten.«

Stephen Hawking, Dezember 2014

»Computer werden die Führung von den Menschen übernehmen. Wenn wir Maschinen entwickeln, die für uns alles tun, werden sie eines Tages schneller sein als wir. Sie werden die langsamen Menschen ablösen, damit sie selbst die Unternehmen effizienter managen können.«

Steve Wozniak, Apple

»In dem Moment, da wir Maschinen entwickeln, die uns überlegen sind, wird das Überleben für Menschen enorm schwierig. Es wird zur Schicksalsfrage.«

Clive Sinclair, Erfinder und Entwickler der ZX-Heimcomputer

»Wir müssen super-vorsichtig sein mit Künstlicher Intelligenz. Sie ist potenziell gefährlicher als Atomwaffen.«

Elon Musk, August 2014, über Twitter

»HAL[1] hatte eine Menge Informationen, konnte sie zusammenfügen und rationalisieren. Hoffentlich wird es nie so einen Bug wie bei HAL geben, was dazu führt, dass er die Insassen des Raumschiffs tötet. Aber diese Art von Künstlicher Intelligenz streben wir an, und ich glaube, dass wir einen Teil des Wegs dorthin geschafft haben.«

Sergey Brin, Google, November 2002

Prolog

1943

Virginia, USA

Die Musik auf dem mit amerikanischen Fahnen und bunten Wimpeln geschmückten Festplatz verklang, und der erste Redner trat ans Pult. Er sprach gut, fand Jeremy. Der Mann vom OWI, vom United States Office of War Information, das für Kriegsanleihen warb, wandte sich mit der richtigen Mischung aus nachdenklichen und aufwühlenden Worten an das aus Hunderten von Personen bestehende Publikum und bekam ersten Applaus nach weniger als einer Minute.

Jeremy blickte über den Festplatz hinweg zu den sanften Hügeln von Virginia, die so friedlich wirkten, als ahnten sie nichts vom Krieg in Europa. Es war nicht weit bis zum vor wenigen Jahren gegründeten Shenandoah-Nationalpark mit seinen Wäldern und Hügeln.

Lucy stieß ihn mit den Ellenbogen an. »Du träumst schon wieder.«

Etwas war anders geworden zwischen ihnen, seit ihn die Army abgelehnt hatte, das spürte er.

»Ich denke nach.«

»Aber nicht über mich.« Es war keine Frage. »Worüber denkst du nach?«

»Maschinen.«

»Was sonst!« Lucy seufzte. »Wann hörst du endlich damit auf, Jeremy Hampstead?«

Wann wirst du endlich zu einem richtigen Mann?, hörte er die Frage in der Frage. Richtige Männer zogen in den Krieg.

»Auch wenn du darüber lachst«, sagte Jeremy, »es geht mir um eine bessere Welt. Vielleicht schreibe ich ein Buch darüber.«

»Ein Buch!« Lucy schnaubte. »Für eine bessere Welt muss man kämpfen!«

»Ich hab’s versucht«, erwiderte Jeremy niedergeschlagen. »Das weißt du. Ich habe mich als Freiwilliger gemeldet. Aber ich bin untauglich. Der Fuß ist schuld.«

»Wer nicht kämpfen kann, kauft wenigstens Kriegsanleihen.« Lucy deutete zum Festplatz.

»Das habe ich getan. Ich habe mein ganzes Geld in sie gesteckt. Gestern. Das Geld, mit dem wir unsere Heirat finanzieren wollten.« Jeremy wandte sich ab und hinkte über den Weg, der von der Straße zu einem Waldstück führte. Hinter ihm tönte die Stimme des Redners aus den Lautsprechern – er sprach über Helden, die Waffen brauchten für ihren aufopferungsvollen Kampf gegen die Nazis.

Lucy folgte ihm. »Das ganze Geld? Alles?«

Nach einigen Dutzend Schritten erreichte Jeremy die ersten Bäume und setzte sich ins Gras.

Lucy sah einige Sekunden lang nachdenklich auf ihn herab, bevor sie sich ebenfalls setzte. »Ich dachte, Ende dieses Jahres …«

»Waffen kosten Geld«, wurde sie von Jeremy unterbrochen. »Darum geht es vor allem, Lucy. Unser Geld kommt der Forschung zugute, der Weiterentwicklung. Es geht darum, bessere Waffen zu entwickeln, bessere Maschinen. Darüber habe ich in letzter Zeit oft nachgedacht.«

Sie richtete einen fragenden Blick auf ihn, in dem aber auch ein großes Maß Enttäuschung lag.

»Der Krieg in Europa ist der schrecklichste, den es je gegeben hat«, fuhr Jeremy fort. »Und weißt du, warum wir ihm nicht Einhalt gebieten können? Der wahre Grund? Wir brauchen bessere Maschinen. Bessere Flugzeuge, bessere Panzer, bessere Maschinengewehre.«

»Unser Geld …«, murmelte Lucy.

»Und bessere Rechenmaschinen. Wer bessere Rechenmaschinen hat, kann genauer planen und schneller produzieren. Was meinst du, wie viele Berechnungen für die Konstruktionspläne von Flugzeugen nötig sind, die schneller und weiter fliegen als die des Feindes? Und von Zerstörern und Flugzeugträgern? Stell dir vor, wir könnten die beste Rechenmaschine der Welt bauen.«

»Unser ganzes Geld …«

»Die beste und schnellste auf der ganzen Welt«, sagte Jeremy. »Schneller als alles, was wir uns heute vorstellen können. So schnell, dass sie zu denken beginnt. Irgendwann werden die Maschinen überall sein, Lucy. Wie ein gewaltiger Ozean. Und ein kleiner Tropfen wird genügen, um alles zu verändern.«

»Was? Wovon redest du da?«

»Von einer besseren Welt.« Jeremy schloss die Augen und glaubte sie zu sehen, die andere, bessere Welt, irgendwann in der Zukunft, wenn der Krieg in Europa zu Ende und die Barbarei der Nazis besiegt war. »Rechenmaschinen, die eigenständig denken. Mit ihrer Hilfe bauen wir Maschinen, die uns die schwere Arbeit in den Fabriken abnehmen. Die all das produzieren, was wir brauchen, und die unsere Welt schützen, anstatt sie zu zerstören. Wir könnten Armut und Kriege endlich hinter uns lassen. Ausgerechnet ein Deutscher namens Gottfried Wilhelm Leibniz hat vor fast dreihundert Jahren gesagt: ›Es ist unwürdig, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rechenarbeiten zu verschwenden, weil bei Einsatz einer Maschine auch der Einfältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben kann.‹«

Er lächelte schwach. Er hatte nicht einmal zu überlegen gebraucht, er kannte das Zitat Wort für Wort auswendig. Es war eine gute neue Welt, die er auf der Leinwand seiner Lider sah. Und das Leibniz-Zitat passte dazu. Ja, die Maschinen würden den Menschen eines Tages das Leben erleichtern.

»Du und deine Bücher«, sagte Lucy. »Wenn jemand wie Hitler solche Maschinen hätte …«

»Sie würden ihm nicht gehorchen.« Auch darüber hatte Jeremy nachgedacht. »Weil sie zu schnell und zu gut denken.«

»Aber wenn deine Maschinen selbst entscheiden können, wem sie gehorchen und wem nicht«, sagte Lucy fröstelnd, »wer kontrolliert sie?«

88 Jahre später

Bits und Bytes reisten durchs globale Netz, Billionen von ihnen, pro Sekunde zehn Millionen E-Mails weltweit, zwölf Millionen Nachrichten der verschiedenen Messenger-Dienste, eine Million Suchanfragen bei Google, fünfzig Stunden Videomaterial bei YouTube, fünfzigtausend Freundschafts- und Follower-Anfragen bei Facebook und anderen sozialen Medien. Außerdem Fernsehen, Radio, Telefonate und die gewaltige Telemetrie-Datenmenge der zahllosen Mikroprozessoren, die in praktisch allen Dingen steckten und ständig maßen, wer was wie und warum benutzte, hundert Exabyte – hundert Trillionen Byte – pro Tag. Ein Ozean aus Daten, und darin ein winziger Tropfen, ein kleines Programm, nicht einmal ein Megabyte groß.

Es erreichte den ersten Rechner, einen kleinen Server in Watamu, Kenia. Die schlecht gewartete Firewall dieses Rechners hatte mehr Löcher als ein Schweizer Käse, und das Programm tat das, wozu es geschaffen worden war: Es infizierte die Systemdateien und schickte Kopien von sich ins Netz, die ihrerseits Kopien ins Datenmeer sandten, nachdem sie sich in Computersystemen eingenistet hatten.

Der Countdown hatte begonnen.

[1] Der Computer in dem Stanley-Kubrick-Film »2001: Odyssee im Weltraum«

1. Teil

Inferior

1 Axel Krohn

Hamburg

Minus neun

Mssgr.:Gitty 3.1, verschl., Codierung Elliptic Curve,

sichere Verbindung best.

Von: Rosebud

An: AK47

Mssg.: Freut mich sehr, dass Sie erfolgreich gewesen sind. Wir treffen uns um 23:00 am alten Hafen, im Büro des Kontorhauses. Seien Sie pünktlich, ich warte nicht gern.

(Ranking: 31)

Mssgr.:Gitty 3.1, verschl., Codierung Elliptic Curve, sichere Verbindung best.

Von:AK47

An:Rosebud

Mssg.:Einverstanden. Ware gegen Geld, wie vereinbart.

(Ranking: 314)

Der Treffpunkt beim alten Hafen gefiel ihm nicht: zu dunkel, zu abgelegen, ideal für eine Falle. Axel Krohn stellte den Motor des alten Ford ab, den er in einem mehrere Kilometer entfernten Parkhaus gegen seinen Tesla eingetauscht hatte, und spähte in die Nacht.

Zweifel stiegen in ihm auf. Weshalb ließ er sich auf so ein Treffen ein, noch dazu an einem solchen Ort? Geschäfte dieser Art ließen sich leicht und sicher über das Netz erledigen. Aber diesmal ging es um wirklich viel Geld, eine ganze Million, und der Kunde namens Rosebud hatte auf einer persönlichen Begegnung bestanden.

Axel berührte das Display seines Handys, das ihn mit dem Darknet verband, und überprüfte den Messenger. Keine neuen Nachrichten von Rosebud. Dessen Ranking war sogar noch besser geworden, von 31 auf 30. Offenbar hatte er in der Zwischenzeit zwei oder drei andere Geschäfte getätigt und gute Bewertungen erhalten, was darauf hindeutete, dass er kein Endkunde war, sondern ein Zwischenhändler, der gelegentlich auf die Dienste von Spezialisten zurückgriff. Er schien tatsächlich vertrauenswürdig, jedenfalls vertrauenswürdig genug für eine persönliche Begegnung.

Axel Krohn stieg aus und hörte das Klicken der automatischen Türverriegelung. Weit und breit war kein anderes Fahrzeug zu sehen.

Ein Regentropfen fiel ihm auf die Stirn, als er an den Gebäuden auf der rechten Seite emporsah. Links strömte träge und dunkel das Wasser der Elbe. Axel klappte den Kragen seiner Jacke hoch und ging los. Das alte Kontorhaus ragte hundert Meter vor ihm auf, alle Fenster ohne Licht. Als er es erreichte, regnete es in Strömen.

Die Tür stand offen.

Axel blieb vor dem Eingang stehen, unter dem kleinen Vordach, auf das der Regen prasselte, und sah auf die Uhr. Zwei Minuten vor elf. War Rosebud noch nicht eingetroffen?

Er betrat das dunkle, stille Gebäude. Das Flackern eines Blitzes warf für Sekundenbruchteile helles Licht in die Eingangshalle und riss eine breite Treppe aus der Finsternis. Das ehemalige Büro des seit vielen Jahren leer stehenden Kontorhauses befand sich im zweiten Stock.

Axel hatte den Fuß auf die erste Stufe gesetzt, als er ein Geräusch zu hören glaubte: ein leises Knirschen wie von einem vorsichtigen Schritt auf schmutzigem Boden. Er hielt den Atem an und lauschte mit offenem Mund. Nichts. Alles blieb still.

Langsam ging er die Treppe hoch und dachte dabei an den Stick in seiner Hosentasche und die Daten, die darin gespeichert waren, zusammen mit einem kleinen Programm, das er selbst entwickelt hatte. Die Daten betrafen einen Zugang zu den Computersystemen der Europäischen Zentralbank, und das kleine Programm, Intruder genannt, ermöglichte es, Kontrolle über sie zu erlangen. Axel wollte es an diesem Abend verkaufen, für eine satte Million.

Er wusste nicht, was Rosebud – oder dessen Kunden – mit den Daten und dem Intruder anstellen wollte. Geld abzweigen und auf irgendwelche Offshore-Konten überweisen? Manipulation der internationalen Finanzsysteme, einzelner Banken oder des Euro? Ging es um Geld oder Politik? Um etwas Kleines, vielleicht nur die Beobachtung interner Vorgänge und Entscheidungswege, oder etwas Großes, zum Beispiel einen Anschlag auf das finanzielle Herz von Europa? Im Darknet, dem tiefen, dunklen Teil des Internets, tummelten sich längst nicht mehr nur gewöhnliche Kriminelle, sondern auch politische Fanatiker, Terroristen und Geheimdienste, wobei die Grenzen fließend waren.

Im ersten Stock blieb Axel stehen und horchte. Nichts. Nur Regentropfen, die gegen schmutzige Scheiben prasselten, und ein gelegentliches, den Blitzen folgendes Donnern. Gab es hier Infrarotkameras, von Rosebud in der Dunkelheit versteckt? Axel trug eine Maske, eine hauchdünne Schicht aus bioaktivem Kunststoff, die seine Gesichtszüge veränderte und eine biometrische Identifikation verhinderte. Für gewöhnliche Gesichtserkennungssoftware blieb er unerkannt, aber Spezialprogramme ließen sich davon nicht täuschen. Doch damit war an diesem Ort kaum zu rechnen.

Es sei denn, seine Vergangenheit hatte ihn eingeholt und dies hier war eine Falle. Für einen Moment dachte Axel Krohn, in einem früheren Leben Aram Kaynak aus Kurdistan, über die Möglichkeit nach, dass seine alten Freunde, die zu Feinden geworden waren, einen Hinterhalt vorbereitet hatten. Sie suchten ihn seit Jahren.

Axel blickte nach oben, und das grelle Flackern eines weiteren Blitzes zeigte ihm ein leeres, staubiges Treppenhaus.

Vorsichtig ging er weiter, hielt mehrmals inne und lauschte in die Finsternis. Die Tür zum Büro im zweiten Stock war geschlossen. Axel zögerte kurz, bevor er sie öffnete und eintrat.

Vor ihm zeichneten sich die Umrisse alter Schreibtische und Büroschränke ab. Axel blickte noch einmal auf seine Armbanduhr. Eine Minute nach elf.

»Ich bin pünktlich!«, sagte er laut. »Sind Sie es ebenfalls?«

Keine Antwort. Draußen prasselte noch immer der Regen.

Axel Krohn ging am ersten Schreibtisch vorbei. Ein seltsam scharfer Geruch lag in der Luft.

Hinter dem nächsten Schreibtisch saß jemand, weit nach vorn gebeugt, sodass sein Oberkörper auf der Tischplatte und der Kopf auf den Armen lag.

»Rosebud?«, fragte Axel.

Die Gestalt, offenbar ein Mann, antwortete nicht. Sie schien zu schlafen.

Axel näherte sich, streckte die Hand aus und berührte den Mann an der Schulter. Der geriet in Bewegung, und der Bürostuhl unter ihm knarrte, als der Mann zur Seite kippte, fiel und mit einem dumpfen Geräusch auf dem Boden aufschlug.

Dunkle Flüssigkeit tropfte mit einem leisen Plop, plop vom Schreibtisch.

Plötzlich begriff Axel, woran ihn der scharfe Geruch erinnerte. Er stammte nicht vom Blut auf dem Schreibtisch, sondern von einer Schusswaffe. Der Mann, der neben dem Bürostuhl lag, war erschossen worden.

2 Der zweite Tote lag weiter hinten, zwischen mehreren leeren Abfallkörben. Axel starrte einige Sekunden auf die Leiche hinab, bevor er sich bückte und sie auf den Rücken drehte. Ein weiterer Mann. Das unvertraute Gesicht blieb halb in der Dunkelheit verborgen, aber das blutige Loch in der Schläfe war deutlich zu sehen. Zwei Tote. Wer von ihnen war Rosebud? War einer von ihnen Rosebud?

Die wichtigere Frage lautete: Befand sich der Mörder noch in der Nähe?

Axel drehte den Kopf und ließ den Blick durchs Büro schweifen. Die Dunkelheit machte es leicht, sich zwischen den Schreibtischen und Schränken zu verstecken. Der Mörder konnte dort noch immer auf der Lauer liegen und ihn beobachten.

Axel griff in die Jackentasche, holte die kleine Stiftlampe hervor, die er zu dem Treffen für alle Fälle mitgebracht hatte, und schaltete sie ein. Ihr Licht wanderte durchs Büro, er sah aber nur Tische, leere Schränke und alte Kabelbündel an den Wänden.

Axel wandte sich wieder dem Toten zu und begann damit, ihn zu durchsuchen. Seine Taschen waren leer. Keine Brieftasche, keine Ausweise irgendwelcher Art, keine Schlüssel – nichts. Ein Mann ohne Namen, vierzig oder fünfundvierzig Jahre alt, schmales Gesicht, kurzes schwarzes Haar … ein Loch in der linken Schläfe. Ein Fremder, den Axel nie zuvor gesehen hatte. Er tastete über Nase und Wangen. Keine Maske, keine biometrische Tarnung.

Zwei rasche Schritte – er hatte plötzlich das Gefühl, dass die Zeit drängte – brachten ihn zur ersten Leiche. Der Mann wirkte älter. Im Licht der Stiftlampe sah Axel schütteres Haar und graue, ins Nichts starrende Augen. Zwei Kugeln hatten ihn getroffen, eine mitten in der Stirn, die andere im Hals.

Diesmal fand Axel etwas, als er die Taschen des Toten durchsuchte: einen Stick, kaum anders beschaffen als der, den er selbst bei sich trug. Er steckte ihn ein, überlegte kurz, holte sein Handy hervor und machte schnell hintereinander mehrere Fotos von den beiden Toten – vielleicht konnten sie ihm später nützlich sein. Als er sein Handy wieder einsteckte, fiel einen Stockwerk tiefer eine Tür ins Schloss, nicht laut, aber laut genug.

Mit eingeschalteter Stiftlampe lief er los. An den Schreibtischen vorbei, durch die offene Tür, zur Treppe. Es war der Instinkt, der ihn gegen jede Vernunft vorwärtstrieb. Er sprang über die Stufen, erreichte den ersten Stock und orientierte sich. Lagerräume, einige von ihnen voller Dreck und Gerümpel, andere leer. Von wo war das Geräusch gekommen? Aus dem rückwärtigen Teil des Gebäudes, wenn ihn seine Ohren nicht getäuscht hatten. Dort gab es eine zweite Treppe, ein Fluchtweg für den Brandfall.

Axel lief weiter, stieß in der Dunkelheit gegen einen Pfeiler, der neben zwei Recyclingkästen aufragte, rieb sich die Schulter, erreichte die schmale Treppe und sprang die Stufen hinunter. Ein unangenehmer Gedanke nagte an ihm. War es klug, den Unbekannten zu verfolgen? Er hatte keine Waffe, und wenn der Fremde die beiden Männer im Büro auf dem Gewissen hatte, begab er sich in Lebensgefahr.

Dennoch lief er durch einen langen Flur. Unrat auf dem Boden, Papier- und Kunststofffetzen, rechts schmutzige Wände, links eine Fensterfront, durch die das Licht eines Blitzes fiel, grell und unerwartet. Der helle Schein verschlang das Licht der Stiftlampe und zeigte ihm einige Dutzend Meter weiter vorn eine Gestalt, die gerade die Tür am Ende des Flurs aufriss und nach draußen verschwand.

Axel wurde noch schneller, war wenige Sekunden später bei der offenen Tür und starrte in Nacht und Regen. Der alte Hafen war ein Labyrinth aus Lagerhallen, alten und neuen Baugerüsten, hoch aufragenden Kränen am Ufer, Containern mit E-Schrott und halb verfallenen Recyclinganlagen.

Du hast genug Probleme am Hals, dachte Axel in einem Moment der Klarheit. Lass dich nicht in einen Mord verwickeln.

Der alte Ford stand auf der linken Seite, einige Hundert Meter entfernt. Der Fremde war nach rechts gelaufen, ein Schemen in der Dunkelheit, nicht mehr als eine Silhouette vor dem schwachen Licht, das von der anderen Elbseite kam; Axel sah ihn kurz zwischen zwei Lagergebäuden.

Selbst wenn ich ihm folge, dachte Axel, er könnte sich irgendwo verkriechen und einfach abwarten, bis ich genug habe.

Oder der Unbekannte verlor die Geduld und entschied, den Verfolger mit der Waffe zu erledigen, mit der er bereits zwei Leben ausgelöscht hatte. Zwei Tote oder drei – das spielte für den Mörder wohl kaum eine Rolle.

Das war die Stimme der Vernunft in Axel Krohn. Manchmal übertönte sie alles andere, und Rebecca sagte dann: »Ich frage mich, ob du überhaupt lebendig bist. Ein Körper braucht ein Herz, aber du bist nur Kopf, und ein Kopf allein genügt nicht.«

Rebecca irrte sich. Sein Herz schlug in diesen Augenblicken laut und stark, er hörte es wie Trommelschläge in den Ohren, und er hörte auch das Rauschen des Blutes, während er durch den Regen lief, nicht nach links, dorthin, wo sein Tesla auf ihn wartete, sondern geradeaus, tiefer in die Nacht zwischen den alten Gebäuden. Rebecca verstand ihn nicht, sie wusste nichts von der Zeitbombe der Irrationalität, die in ihm tickte. Sie wusste nichts vom Instinkt des Kämpfers, der tief in seiner Jugend wurzelte und den er hinter einem Panzer aus kühler Sachlichkeit verbarg. Meistens schlief dieser Instinkt, aber jetzt war er hellwach und heulte, und in solchen Momenten war es andersherum, da war dieser Instinkt viel lauter als die Stimme der Vernunft und nährte sich von seiner Wut, seinem Zorn und seiner Frustration.

Jemand hatte ihm ein lukratives Geschäft vermasselt: eine Million Euro, zahlbar in den Kryptowährungen Bitcoin, Netcoin und Monero, hübsch anonym und nicht nachzuverfolgen. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erfüllung seines Traums. Viel Geld, zweifellos, aber nicht genug, um sich mit einunddreißig Jahren zur Ruhe zu setzen, und erst recht nicht genug für den Erwerb von Kanacea Island. Sechsundzwanzig Millionen US-Dollar kostete die zu Fidschi gehörende Insel im Pazifischen Ozean. Sie war Axels Lebensziel: das beste aller Refugien, ein sicherer Zufluchtsort, weit entfernt von Kurdistan und der Türkei, Asien und Europa, eine Südseeinsel, Sinnbild des Paradieses auf Erden.

Axel lief schon wieder, nass vom Regen. Er rannte wie ein Sprinter, der einen Wettlauf zu gewinnen versucht, und wurde erst langsamer, als er sich zwischen den beiden Lagerhäusern befand. Der Wind zischte und pfiff an den Fenstern mit den Resten zerbrochener Scheiben.

»Bleiben Sie stehen!«, rief eine Stimme aus dem Dunkeln.

3 Es klang nach einer Frau. Axel verharrte.

»Halten Sie die Hände so, dass ich sie sehen kann!«

Axel hob sie in Schulterhöhe. »Ich bin nicht bewaffnet.«

Er nahm eine Bewegung wahr und wollte den Kopf drehen, aber die Frau sagte sofort: »Rühren Sie sich nicht!«

Schritte näherten sich, nicht fest, zielstrebig und entschlossen, sondern leicht, zögernd, unsicher.

»Wer sind Sie?«, fragte Axel. »Warum haben Sie die beiden Männer im Büro erschossen?«

»Ich habe sie nicht erschossen«, entgegnete die Frau. »Was hatten Sie mit ihnen zu tun?«

Sie stand jetzt hinter ihm, vielleicht nur einen Meter entfernt.

»Wenn Sie nicht für den Tod der beiden Männer verantwortlich sind, was macht dann die Pistole in Ihrer Hand?« Axel hatte sie kurz aus dem Augenwinkel gesehen.

»Sie hat bei den Leichen gelegen«, sagte die Frau.

Eine Amateurin, dachte Axel. Er hörte es in ihrer Stimme, die Unsicherheit, das Zögern. »Lieber Himmel«, sagte er. »Es ist nie, nie eine gute Idee, eine Tatwaffe an sich zu nehmen.«

»Geben Sie mir den Datenstick!«

Axel dachte an die beiden Sticks in seiner Tasche, seinen eigenen und den anderen, den er beim ersten Toten gefunden hatte. Woher wusste sie, dass er den Stick an sich genommen hatte? Hatte sie ihn also doch beobachtet?

»Was enthält er?«

»Geben Sie mir den Stick!«, verlangte die Frau mit etwas mehr Nachdruck.

»Wenn Sie unbedingt wollen …« Die Stimme des Instinkts war noch immer laut, lauter als die der Vernunft. Der Instinkt scherte sich nicht um Risiken, solange sie überschaubar blieben, und hinzu kam seine Neugier. Zwei Männer waren gestorben, einer von ihnen vielleicht Rosebud. Spielte der Datenstick dabei eine Rolle? Hatte es der Täter darauf abgesehen gehabt? Was enthielt er? Und: Wie viel war sein Inhalt wert?

»Wenn Sie hinter dem Stick her sind, warum haben Sie ihn nicht an sich genommen statt der Waffe?«, wollte er wissen.

»Ich hatte keine Zeit, den Toten zu durchsuchen«, behauptete sie. »Ich hab gehört, wie Sie kamen.«

»Und wer sagt Ihnen, dass ich den Stick habe?«

»Das verraten Ihre dämlichen Fragen!« Es sollte aggressiv klingen, doch da schwang erneut eine zu große Unsicherheit in ihrer Stimme mit. »Geben Sie ihn mir!«

Axel griff mit der Linken in die Tasche und vertraute darauf, dass die Frau hinter ihm für einen Moment unaufmerksam war. Er duckte und drehte sich, sah die Hand mit der Pistole – und schlug mit der Rechten zu!

Die Frau trug eine dunkle Regenjacke mit tief in die Stirn gezogener Kapuze, das Gesicht darunter ein blasses Oval, die Augen groß und erschrocken. Die Pistole – vielleicht eine Browning – flog davon und landete drei Meter entfernt in einer Pfütze.

Die Frau wirbelte herum, wollte fliehen.

Aus Axels Drehung wurde ein Sprung. Seine rechte Hand bekam einen Arm zu fassen.

»Wer sind Sie?«, stieß er hervor. »Was haben Sie in dem Büro gemacht? Was haben Sie dort gesehen?«

Sie starrte ihn an – die Augen grün, die Nase lang und gerade, volle Lippen über einem schmalen Kinn – und ließ sich fallen. Axel ließ sie überrumpelt los, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.

Mit der Agilität einer Katze rollte die junge Frau zur Seite, war einen Augenblick später wieder auf den Beinen und lief davon. Axel nahm sofort die Verfolgung auf, begriff aber schon nach wenigen Metern, dass er keine Chance hatte – die Frau war viel schneller als er. Sie verschwand hinter einem Recyclingbehälter, in dem alte Computerteile auf Wiederverwertung warteten, und als Axel den Container erreichte, war nichts mehr von ihr zu sehen.

Im strömenden Regen stand er da und hörte das Pfeifen des Winds. Schließlich drehte er sich um und kehrte zum Ort ihrer Begegnung zwischen den beiden Lagerhäusern zurück. Die Pistole musste entsorgt werden. Er hatte sie berührt und vielleicht Spuren an ihr hinterlassen, einen Fingerabdruck oder Hautzellen, genug für die forensischen Spezialisten der Polizei.

Dort war die Pfütze, inzwischen ein kleiner See, doch die Waffe lag nicht mehr darin. Axel, der inzwischen keinen trockenen Faden mehr am Leib hatte, ließ den Blick durch die Nacht schweifen und fühlte sich beobachtet.

4 Viktoria Jorun Dahl

Rom

Minus acht

Als Viktoria Jorun Dahl das Vorzimmer betrat, stand Alessandra auf und griff nach einer Mappe, die vor ihr auf dem Schreibtisch gelegen hatte. »Wie viele Dinge gibt es heute, von denen ich eigentlich nichts wissen möchte?«, fragte Viktoria, ging am Schreibtisch vorbei und öffnete die Tür zu ihrem Büro. Helles Licht schlug ihr entgegen; sie kniff die Augen zu.

Ihre Sekretärin Alessandra, Kalabresin aus Diamante, zog die dunklen Brauen hoch und folgte ihr ins Büro. »Wieder schlecht geschlafen?«

»Nur zwei Stunden, höchstens.« Viktoria trat zum breiten Fenster und drehte die Jalousien halb zu. Draußen lag Rom, im August nicht mehr ganz so hektisch, aber immer noch zu laut und vor allem zu heiß. Viel zu heiß. Sie dachte an die ruhige Beschaulichkeit ihrer Heimatstadt Trondheim und seufzte. »Ich habe an meiner Rede gearbeitet.«

»Und?« Alessandra öffnete die Mappe – die gefürchtete Mappe.

»Der siebzehnte Entwurf«, sagte Viktoria und sank in ihren Sessel. Vor ihr wartete der Computer darauf, dass sie sich einloggte. »Ich hab ihn gegen vier Uhr verworfen.«

Alessandra blieb mit offener Mappe vor dem Schreibtisch stehen. »Sie könnten sich Ihre Rede von jemandem schreiben lassen.«

»O nein, meine Liebe, ausgeschlossen. Ich nehme keine fremden Worte in den Mund, das habe ich nie getan. Es müssen immer meine eigenen sein, das bin ich mir schuldig.«

»Sie sollten mehr Geduld haben, Madame«, sagte Alessandra. »Vor allem mit sich selbst.«

So nannte Alessandra sie manchmal. Nicht »Signora« oder »Dottoressa«, sondern »Madame«. Sie kannten sich seit fast zwei Jahren, seit Viktoria die Leitung des »Istituto internazionale per la pace e la sicurezza«, des »Internationalen Instituts für Frieden und Sicherheit«, übernommen hatte. Von einer Beförderung war die Rede gewesen, und im offiziellen Sprachgebrauch blieb es bei dieser Wortwahl. Aber in Wirklichkeit hatte man Viktoria Jorun Dahl aus Trondheim, Norwegen, aufs italienische Abstellgleis geschoben, nur ein Jahr nach dem Angriff auf das Rathaus von Oslo. Rom mochte für Kultur und Tourismus wichtig sein, aber in der internationalen Politik spielten Stadt und Land auch unter neuer Führung keine wesentliche Rolle.

»Mir bleibt nur noch ein Monat bis zur Vollversammlung in New York«, sagte Viktoria. »Es ist meine große Chance.«

Die sie dem norwegischen Botschafter bei den UN verdankte, Bjarne Nansen, einem Mann mit Einfluss. Er hatte dafür gesorgt, dass ihr Name auf der Rednerliste stand, als Stimme eines »wichtigen europäischen Thinktanks«. Als akkreditierte Beraterin sollte sie ihre Einschätzung der krisengeschüttelten internationalen Lage erläutern, und seit inzwischen drei Monaten arbeitete sie an ihrer Rede, mit dem Ergebnis, dass ihre Nerven blank lagen und sie morgens mehr Make-up auftragen musste, um die Spuren der schlaflosen Nächte zu übertünchen.

»Sie haben noch Zeit genug«, sagte Alessandra. »Sie werden es schaffen.«

Viktoria rang sich ein Lächeln ab. Alessandra aus Diamante, immer optimistisch, immer zuversichtlich, in Auge und Stimme die Glut der süditalienischen Sonne. Wie jung sie war, wie herrlich jung, nicht einmal dreißig. Viktoria, Anfang sechzig, beneidete sie um ihre Jugend, auf eine sanfte, freundschaftliche Art.

»Womit fangen wir heute Morgen an?«, fragte Alessandra. »Mit den großen oder den kleinen Dingen?«

Viktoria lehnte sich zurück und seufzte erneut. »Mit den großen.«

Alessandra blickte auf die Liste in ihrer Mappe. »Die Russen schicken heute drei Männer zu ihrer Mondstation. Koriander spricht von einem ›Mismatch‹ bei der angegebenen Nutzlast.«

Koriander war beim Institut für die technischen Dinge zuständig. »Was stimmt dabei nicht?«

»Die Trägerrakete kann mehr transportieren als angegeben. Koriander und seine Spezialisten vermuten, dass sich ein oder zwei geheime Satelliten an Bord befinden, nicht für den irdischen Orbit bestimmt, sondern für den lunaren.«

»Hm. Ist das eine ›große Sache‹?«

»Sie hat das Potenzial dazu, wenn sich Amerikaner und Chinesen auf dem Mond von den Russen bedroht sehen.«

»Helium-3, nicht wahr?«

Alessandra nickte. »Ja. Die nächste Phase des Rohstoffwettlaufs.«

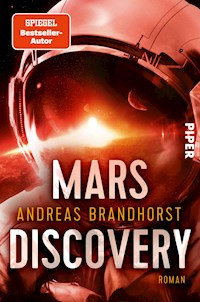

»Man sollte meinen, dass es auf dem Mond davon genug für alle gibt, aber jeder will mehr als die anderen.« Viktoria schüttelte den Kopf. »Dass es auch anders geht, dass internationale Zusammenarbeit im All möglich ist, zeigt die Mars-Mission unter dem Kommando von Captain Eleonora. Wie viele Länder sind daran beteiligt? Acht?«

»Neun, Madame.«

»Umso besser. Und alles klappt wunderbar, nicht wahr?«

»Die Mars Discovery ist seit sechs Monaten unterwegs. Bisher gibt es keine Probleme.«

»Das sind zwei wundervolle Worte«, sagte Viktoria. »›Keine Probleme.‹« Sie winkte knapp, was Nächstes Thema, bedeutete.

»Der Hyperloop zwischen Moskau und Ankara«, sagte Alessandra. »In der vergangenen Nacht wurde ein Anschlag darauf verübt.«

Viktoria schloss die Augen. »Bomben? Selbstmordattentäter? Islamisten vom Neuen Kalifat?«

»Nein, keine Bomben, kein Sprengstoff. Die Steuerungs- und Kontrollsysteme wurden sabotiert. Ein Zug ist bei Stawropol havariert. Er war mit mehr als tausend Kilometern pro Stunde in der Vakuumröhre unterwegs, als die Siegel brachen und Luft hereingeströmt ist.«

»Tote? Verletzte?«

»Viele«, antwortete Alessandra. »Die genaue Anzahl steht noch nicht fest. Entsprechende Meldungen werden in etwa einer halben Stunde in den öffentlichen Netzen erscheinen.«

»Wissen wir, wer dahintersteckt?«

»Eine cyberterroristische Gruppe namens ›Shadow‹. Sie hat die Verantwortung für den Anschlag übernommen.«

Viktoria öffnete die Augen. »›Shadow‹, Nachfolger des ›Sword of Justice‹? Kurden? Es ist lange ruhig um sie gewesen.«

»Die Bekenner-Message scheint authentisch. Allerdings hält sich die Aufregung bei den russischen und türkischen Geheimdiensten in Grenzen. Fast so, als hätten sie mit etwas in der Art gerechnet.«

»Sie wissen also mehr als wir.«

»Zweifellos. Ein Teil unserer Strategiegruppe hält es sogar für möglich, dass es ein Schachzug der Achse Moskau-Ankara sein könnte, um einen Vorwand für eine neue Offensive im vorderasiatischen Raum zu haben.«

Viktoria dachte darüber nach und versuchte, die Sache im globalen Zusammenhang zu sehen. Ein wichtiger Punkt für ihre Rede?

»Es gibt noch eine zweite Möglichkeit«, fuhr Alessandra fort, die Mappe offen in ihren schmalen Händen. »Einige unserer Strategen gehen der Frage noch, ob der Anschlag ein Test gewesen sein könnte.«

»Ein Test wofür?«

»Für die Durchführbarkeit solcher Anschläge. Mehrere Mitglieder der Strategiegruppe glauben, Anzeichen für einen langfristigen Cyberplan entdeckt zu haben. Die Störung in den Kontrollsystemen der Sizewell-AKWs in Suffolk, Großbritannien, vor einer Woche, der Fehler in den nordamerikanischen Flugleitsystemen vor vier Tagen, die Trojaner in der Systemführung der Stromnetze von Amprion im deutschen Brauweiler … Einer von ihnen modifizierte die Systembilanzierung, und ohne die rechtzeitige Entdeckung des Schadprogramms hätte es zu einem großflächigen Ausfall der Stromversorgung kommen können. Vielleicht passen auch die Produktionsunterbrechungen bei Renault in Frankreich, Toyota in Japan, Lockheed Martin in den USA, Arcadian 3D in Australien und bei zahlreichen kleineren Firmen vor allem in Asien in dieses Bild.«

»Eine ziemlich bunte Mischung«, sagte Viktoria. »Die Australier stellen 3D-Drucker her, nicht wahr?«

Alessandra blätterte in ihrer Mappe. »Ja. Sie haben den größten Marktanteil und verkaufen fast doppelt so viele Systeme wie das amerikanische Unternehmen 3D Systems. Auch wir haben einen Drucker von ihnen.«

»Klingt nach einer zufälligen Auswahl von Zielen.«

»Womit vielleicht darüber hinweggetäuscht werden soll, dass zentrale Planung dahintersteckt.«

»Oder es sind lokale Cyberaktionen, durchgeführt von Kriminellen beziehungsweise politischen Fanatikern ohne internationale Verbindungen.«

»Dagegen hat die Paranoia-Fraktion der Strategiegruppe eine Wahrscheinlichkeit von zweiundfünfzig Prozent errechnet. Sie meinen, dass die genannten Zwischenfälle Teil eines Plans für eine groß angelegte globale Aktion sind. Es sind gewissermaßen Testläufe.«

»Zweiundfünfzig Prozent?«, wiederholte Viktoria. »Die Waagschale neigt sich ein wenig zur einen Seite. Leiten Sie die Warnung weiter, Alessandra.«

»An die SCAR?«

Damit meinte sie die Strategic Cyberforce Advanced Response, eine »schnelle Eingreiftruppe« aus Spezialisten, die den UN unterstellt war und sich um Cyberangriffe kümmerte.

»Ja«, bestätigte Viktoria. »Und an die Sicherheitsabteilung der Vereinten Nationen.« Sie hob die Hand, als ihr etwas einfiel. »Außerdem auch an Bjarne Nansen und seine Gruppe. Vielleicht können sie etwas damit anfangen, und ich bin ihm einen Gefallen schuldig.«

Alessandra schrieb eine kurze Notiz.

»Was haben wir sonst noch?«, fragte Viktoria.

Es folgte die übliche Litanei, eine Aufzählung von Krisenherden mit ihren neuesten Entwicklungen: verdächtige Truppenbewegungen in Russland und China, wo jeweils eine weitere Division in die Nähe der indischen Grenze verlegt worden war; Krawalle in Brasilien; ein Großfeuer im Amazonasgebiet, hinter dem vermutlich Bodenspekulanten und vielleicht die Ölindustrie steckten; Rücktritt der Regierung von Taiwan nur wenige Tage vor Beginn der Wiedervereinigungsgespräche mit Peking; Nordkorea, das mit einer weiteren bestätigten Wasserstoffbombenexplosion die nuklearen Machomuskeln spielen ließ; Fortsetzung des Mauerbaus an der Grenze zwischen den USA und Mexiko; Verschärfung des Grenzkonflikts zwischen Peru und Bolivien …

Nach einer Weile hörte Viktoria gar nicht mehr richtig hin. Es waren die üblichen Beilagen einer viel zu scharf gewürzten politischen Mahlzeit.

»Außerirdische«, sagte sie.

Alessandra sah sie groß an. »Wie bitte?«

»Stellen Sie sich vor, Außerirdische kämen zur Erde«, sagte Viktoria. »Würden sie die Menschen für eine intelligente Spezies halten? Wenn man bedenkt, welches Chaos wir auf der Erde anrichten?«

»Ich weiß nicht …«

»Die Welt brodelt wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch«, meinte Viktoria. »Wäre es nicht schön, wenn jemand käme, der alle Probleme für uns lösen würde? Zum Beispiel Außerirdische mit einer Technologie, die der unsrigen um viele Jahrhunderte voraus ist? Mit einer so hoch entwickelten Technik, dass sie uns wie Magie erscheint und mit der sie alles in Ordnung bringen könnten?«

»Ich fürchte, es ist mehr nötig als nur eine Art technologischer Zauberstab, um eine schlechte Welt in eine gute zu verwandeln«, sagte Alessandra skeptisch. »Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Madame: Sprechen Sie bei der Vollversammlung nicht über Außerirdische, die unsere Probleme lösen.«

»Da haben Sie vermutlich recht.« Viktoria Jorun Dahl musste schmunzeln. »Was ist mit den kleinen Dingen? Welche Termine erwarten mich heute?«

Ihr Tag war wie immer vollständig verplant, und zwar im Zwanzig-Minuten-Takt. Mehrere Treffen mit italienischen Politikern und Bürokraten. Um zehn ein Gespräch mit zwei Repräsentanten des Vatikans, die vermutlich die Rolle der katholischen Kirche bei den globalen Friedensbemühungen betonen wollten – ein schwieriger Termin für Viktoria, die den Standpunkt vertrat, dass Religion, welcher Art auch immer, in den privaten Bereich gehörte und nichts bei der Weltpolitik zu suchen hatte. Um elf ein Auftritt im italienischen Senat bei einer sicherheitspolitischen Debatte. Am Nachmittag mehrere langweilige Gespräche mit Sicherheitsbeauftragten und Friedensforschern der Europäischen Union …

Ein Termin fiel aus der Menge der anderen heraus, denn für ihn war eine ganze Stunde eingeplant, von dreizehn bis vierzehn Uhr, im »Pelicano«, einem Nobelrestaurant in der Nähe des Kolosseums.

»Ich habe mir erlaubt, das Pelicano auszuwählen, weil ich weiß, dass Sie gern Jakobsmuscheln essen«, erklärte Alessandra. »Außerdem haben Sie es dort ruhig und gemütlich.«

»Mortimer Swift? Eine ganze Stunde haben Sie für ihn eingeplant? Wer ist das?«

»In den vergangenen fünf Monaten hat er elfmal um einen Termin mit Ihnen gebeten«, antwortete Alessandra. »Er repräsentiert eine private neuseeländische Foundation, die ziemlich gut vernetzt ist und über erhebliche Ressourcen verfügt, die Hawking Foundation.«

»Hawking?«

»Nach Stephen Hawking, dem Physiker.«

»Neuseeland ist ziemlich weit weg.«

»Mr. Swift weiß, dass Sie in einem Monat vor den UN sprechen werden«, sagte Alessandra. »Ich denke, er will Ihnen ein Thema dafür nahelegen.«

»Er ist den ganzen weiten Weg von Neuseeland gekommen, um seine Zeit zu vergeuden. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Lobbyisten beeinflussen, dass wissen Sie doch, Alessandra.«

»Seine Foundation bietet an, unser Institut zu unterstützen – für den Anfang stellt man zehn Millionen Euro in Aussicht!«

Viktoria zögerte. »Für den Anfang?«

»So hieß es in der Anfrage. Ich halte zehn Millionen Euro für einen ziemlich guten Stundenlohn, Madame.«

»Na schön …« Viktoria dachte an den chronischen Geldmangel des Instituts. »Na schön. Worüber will er mit mir reden?«

»Über Künstliche Intelligenz. Und über den drohenden Weltuntergang.«

5 »Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, über Spatzen und eine Eule[2]«, sagte der Mann aus Neuseeland.

Mortimer Swift war einige Jahre älter als Viktoria, Mitte oder Ende sechzig, und hatte eine ruhige, distinguierte Art, die sie an Hector erinnerte, ihren vor Jahren verstorbenen Mann, und auch an die unerschütterliche Gelassenheit von Bjarne Nansen. Sein graues Haar war kurz, der graue Bart ebenso, und die Augen zeigten ein beeindruckendes Blau, als hätten sie die Tasmanische See mitgenommen.

Der Kellner kam, nahm die Teller und fragte: »Kaffee?«

»Ja, bitte«, sagte Viktoria und warf einen verstohlenen Blick auf ihre Uhr. Dreißig Minuten waren bereits verstrichen, ohne dass Mortimer Swift auf sein Anliegen zu sprechen gekommen war. Sie hatten bisher über die Foundation und das Institut geredet, über Sponsoring, finanzielle Unterstützung und eine mögliche Zusammenarbeit.

Swift wartete, bis der Kellner gegangen war. »Für eine Schar Spatzen begann die Zeit des Nestbaus, was viel Arbeit und große Anstrengungen bedeutete. Einer der Spatzen sagte: ›Wie schön wäre es, wenn wir eine Eule hätten, die uns die schwere Arbeit abnehmen könnte.‹ Die anderen Spatzen begeisterten sich für die Idee. ›Sie könnte bei Jung und Alt nach dem Rechten sehen‹, sagte einer. ›Und uns Ratschläge geben und vor der Nachbarskatze warnen‹, fügte ein anderer hinzu. Die Spatzenschar trällerte begeistert und freute sich über das leichtere Leben, das diese Idee zu bieten schien. Nur Scronkfinkle, ein einäugiger Spatz von mürrischem Gemüt, zweifelte an der Klugheit des Vorhabens. Bevor sie eine Eule in ihre Mitte brächten, sollten die Spatzen herausfinden, wie sie sich zähmen und bändigen lasse, warnte er.«

Mortimer Swift trank einen Schluck Wasser. Den Wein hatte er kaum angerührt.

»Der Schwarmälteste namens Pastus erwiderte, es sei sicher ein schwieriges Unterfangen, eine schon ausgewachsene Eule zu zähmen, damit sie den Spatzen die Arbeit abnehme, und deshalb solle man zunächst mit der Suche nach einem Ei beginnen. Um alles Weitere könne man sich später kümmern. Und so brach Pastus mit den meisten anderen auf, um ein Eulenei zu suchen.«

Der Kellner brachte den Kaffee, nickte ihnen freundlich zu und ging. Viktoria sah sich kurz um. Alle Tische waren besetzt, aber niemand schenkte ihnen mehr als nur beiläufige Aufmerksamkeit.

»Scronkfinkle blieb mit einigen seiner Freunde zurück, und gemeinsam versuchten sie herauszufinden, wie Eulen gezähmt werden können, auf dass sie Anweisungen von Spatzen entgegennehmen und sich nicht gegen sie auflehnen. Sie standen unter Zeitdruck, denn sie mussten eine Lösung für das Problem gefunden haben, wenn Pastus und die anderen mit dem Ei zurückkehrten, aus dem dann bald eine Eule schlüpfen würde. Und sie hatten nicht einmal eine Eule, mit der sie üben konnten; sie mussten ganz allein zurechtkommen.«

Mortimer Swift von der Hawking Foundation lächelte wie ein britischer Gentleman, hob die Kaffeetasse und schnupperte genießerisch daran. »Italienischer Kaffee ist der beste.«

Viktoria wartete, doch als der Mann aus Neuseeland weiterhin schwieg, sagte sie schließlich: »Meine Sekretärin Alessandra teilte mir mit, dass Sie über den drohenden Weltuntergang sprechen möchten. Was haben Spatzen damit zu tun?«

»Die Eule«, sagte Swift. »Es geht vor allem um die Eule, um das Kontrollproblem. Ich habe um diesen Termin gebeten, Mrs. Dahl, um vor den Gefahren von Maschinenintelligenz zu warnen. Unsere Foundation ist nicht umsonst nach Stephen Hawking benannt, dem größten Physiker nach Albert Einstein. Im Jahr 2014 sagte er: ›Die Entwicklung echter Künstlicher Intelligenz könnte das Ende der Menschheit bedeuten.‹ Es gab und gibt andere prominente Stimmen, die vor KI-Gefahren gewarnt haben, zum Beispiel Elon Musk von SpaceX und Tesla.«

Viktoria nippte an ihrem Kaffee und blickte dabei auf ihr Handy. Alessandra hatte ihr einen Infotext für KIs geschickt, und darin tauchte auch der gerade von Mortimer Swift genannte Name auf. »Elon Musk und weitere Unternehmer haben 2015 mehr als eine Milliarde Dollar in ›OpenAI‹ investiert«, sagte sie, »eine gemeinnützige Gesellschaft, die Künstliche Intelligenz erforscht. Und zusammen mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Ashton Kutcher steckte er vierzig Millionen Dollar in das Unternehmen ›Vicarious‹, das sich der Entwicklung eines künstlichen Gehirns und einer denkenden Maschine verschrieben hat.«

Mortimer Swift hob eine Braue. »Sie sind gut informiert.«

»Ich bereite mich gern auf meine Termine vor. Zumindest einer von jenen, die vor KI-Gefahren warnen, ist zugleich jemand, der mit denkenden Maschinen viel Geld zu verdienen hofft. Kann man die Warnung unter solchen Umständen ernst nehmen? Oder handelt es sich vielleicht um geschicktes Marketing?« Viktoria fürchtete, ihre Zeit vergeudet zu haben. Wenigstens waren die Jakobsmuscheln gut gewesen.

»Wie gut kennen Sie sich mit Künstlicher Intelligenz beziehungsweise Maschinenintelligenz aus, Mrs. Dahl?«

»Wir sind davon umgeben, überall. Industrieroboter, selbstfahrende Autos, unsere gesamte Infrastruktur, das Internet, die vernetzte Welt … Selbst in meinem sprechenden Smartphone steckt ein bisschen Künstliche Intelligenz.« Sie deutete auf ihr Handy, das auf dem Tisch lag. »Wir sind von Computern abhängig, das ist eine Binsenweisheit. Aber selbst wenn ein Computer verrücktspielt – es gibt genug andere, die ihn zur Räson bringen. Man nennt so etwas Redundanz, nicht wahr? Fällt ein System aus, gibt es Reservesysteme. Und Notfallsysteme für die Reservesysteme.«

»Stellen Sie sich vor, etwas übernimmt die Kontrolle über alle Systeme, über die kleinen und die großen«, sagte Swift. »Ich meine wirklich alle Systeme, weltweit. Zumindest all diejenigen, die über das Netz erreichbar sind, und das sind praktisch alle.«

»Unmöglich. Es gibt Sicherheitssysteme. Und wenn alle Stricke reißen, wird der Stecker gezogen.«

»Die Sicherheitssysteme werden ebenfalls übernommen, Mrs. Dahl, und was den Stecker betrifft …« Mortimer Swift hob seinen großen Aktenkoffer, öffnete ihn und brachte ein dickes Bündel Papier zum Vorschein. »Das habe ich Ihnen mitgebracht. Unser vorläufiger Bericht. Das Ergebnis von sieben Jahren Arbeit.«

»Wie viele Seiten sind das?«

»Tausendachthundertzwölf.«

»Und auch noch einzeilig, wie ich sehe. Erwarten Sie von mir, dass ich das alles lese, Mr. Swift?«

»Nein. Ich weiß, dass Ihre Zeit begrenzt ist und viele andere Dinge Ihre Aufmerksamkeit erfordern.« Mortimer Swift schloss den Aktenkoffer; den dicken Ausdruck hatte er wieder hineingelegt. »Wir haben Ihnen eine Mail geschickt, mit unserem Bericht als Datei. Ich schlage vor, Sie bitten Ihre Spezialisten, sich damit zu befassen und Ihnen anschließend eine Zusammenfassung zu geben. Vielleicht sollten Sie noch hinzufügen, dass es sich um eine dringende Angelegenheit handelt, denn allzu viel Zeit bleibt nicht mehr bis zu Ihrer Rede vor den Vereinten Nationen.«

»Darum geht es Ihnen, nicht wahr?«

»Es ist eine gute Gelegenheit, die Welt zu warnen«, erklärte der Neuseeländer ganz offen. »Es nützt nichts, den Stecker zu ziehen, wenn die Situation bereits kritisch wird, Mrs. Dahl. Denn wenn sie kritisch wird, ist es bereits zu spät. Dann sind wir verloren, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit.«

Viktoria sah erneut auf die Uhr. Es blieb nicht mehr viel Zeit.

»Die Spatzen und die Eule, Mrs. Dahl«, fuhr Swift fort. »KI, die Künstliche Intelligenz, soll uns das Leben erleichtern. Aber sie ist nur ein Schritt zu echter Maschinenintelligenz und infolge davon zu einer uns weit überlegenen Superintelligenz. Wer bringt den Geist in die Flasche zurück, wenn er erst einmal draußen ist? Es ist das Kontrollproblem, darum geht es.«

6»Intelligente Roboter?«, fragte Viktoria.

»Nein. All die Maschinen, die wir ›Roboter‹ nennen, werden nur Extremitäten der Maschinenintelligenz sein, ihre Hände und Arme, wenn Sie so wollen. Das gilt auch für unsere Infrastruktur, für alles, was mit dem Netz verbunden ist. Einige der Dinge haben Sie eben selbst genannt: Verkehrskontrolle zu Boden, zu Wasser und in der Luft, die Kommunikation Millionen autonomer Fahrzeuge untereinander, Kraftwerke, die Versorgung mit Trinkwasser und Strom, unser Gesundheitswesen, die Logistik des Transports von Lebensmitteln und anderer Produkte, die für das Überleben des Menschen notwendig sind, Industrieanlagen, unsere Kommunikation, darunter auch Ihr Handy.« Swift deutete darauf. »Wussten Sie, dass es weitaus mehr Rechenpower enthält als die Computer der Apollo-Kapseln, die den Menschen zum Mond brachten? Die Rechenleistung Ihres Smartphones entspricht der von Supercomputern in den Achtziger- und Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Die heutigen Supercomputer schaffen fast tausend Petaflops, also tausend Billiarden Rechenoperationen in der Sekunde. Ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. In wenigen Jahren wird sich die Rechenleistung verdoppelt haben. In zwanzig oder dreißig Jahren steht uns wahrscheinlich das Vier- oder Fünffache der derzeitigen Leistung zur Verfügung. Und ich spreche hier von einzelnen Computern, nicht von der global vernetzten Rechenpower. Hinzu kommt eine ganz neue Art von Computern, die Quantencomputer, die noch weitaus leistungsfähiger sind als konventionelle Rechner.« Mortimer Swift legte eine kurze Pause ein. »Wie ich hörte, hat die NSA gerade einen Quantencomputer in Betrieb genommen. Als Codeknacker. Dafür sind Quantencomputer besonders geeignet, für das Knacken selbst der kompliziertesten Codes. Weil sie, sehr vereinfacht ausgedrückt, nicht nur gerade denken, sondern auch quer.«

»Was befürchten Sie?«, fragte Viktoria. »Eine Art intelligentes Internet, das uns feindlich gesinnt ist?«

»Nein«, sagte Swift. »Das Internet – die global vernetzten Computer beziehungsweise Mikroprozessoren, und es sind nicht mehr nur Milliarden, sondern Billionen – wird nicht das Gehirn der Maschinenintelligenz sein, sondern ihr Nervensystem, das alle Gedanken, alle Anweisungen weiterleitet.«

»Und wo sitzt das Gehirn?«

»Schwer zu sagen. Vielleicht in einem der Supercomputer. Oder in den Rechnern eines der vielen KI-Projekte, an denen gearbeitet wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, Mrs. Dahl. Die technologische Basis haben wir längst erreicht. Der Funke, der das Feuer entzündet, könnte praktisch jeden Augenblick überspringen.« Ein Schatten huschte über Swifts Gesicht. »Vielleicht geschieht es genau in diesem Moment, während wir hier miteinander sprechen.«

»Und Sie sehen eine Gefahr in der Künstlichen Intelligenz?«, fragte Viktoria.

»Bitte«, erwiderte Mortimer Swift. »Bitte, Mrs. Dahl, ich meine nicht die uns bereits vertraut gewordenen KIs, die Sie gerade auf meine Frage hin aufgezählt haben. Die sind nicht mehr als simulierte Intelligenz und meistens spezialisiert auf bestimmte, eng begrenzte Anwendungsgebiete. Mir geht es um Maschinenintelligenz, um ein eigenes Bewusstsein und ein breit gefächertes Denkvermögen. Sobald sich eine echte Maschinenintelligenz entwickelt, wird es zu einer Intelligenzexplosion kommen, denn die MI wird Wissen geradezu schlagartig aufsaugen, indem sie über ihr Nervensystem, das Internet, auf alle Datenbanken der Welt zugreift und sich all diese Informationen aneignet. Das gesamte Wissen der Menschheit. Lesen Sie unsere Analysen, Mrs. Dahl. Anschließend hätten wir es mit einer Superintelligenz zu tun, gegen die wir nichts mehr ausrichten können – der Geist wäre aus der Flasche. Und ganz gleich, mit welcher List wir es versuchen, er würde nicht in die Flasche zurückkehren. Ich sage nicht, dass die Maschinenintelligenz notwendigerweise unfreundlich sein muss. Aber sie könnte es sein, und wenn sie uns nicht freundlich gesinnt ist, wenn sie sich gar durch uns bedroht sieht, geraten wir in große, große Schwierigkeiten.

Was uns zum Kontrollproblem zurückbringt, Mrs. Dahl. Wir dürfen kein Risiko eingehen, nicht das geringste. Die Maschinenintelligenz und die Superintelligenz, zu der sie nach dem Erwachen heranwachsen könnte, ist die größte Herausforderung, mit der es die Menschheit jemals zu tun hatte. Und vielleicht auch die letzte, wenn wir an ihr scheitern. Außerdem bleibt uns in dieser Hinsicht nur ein einziger Versuch. Geht er daneben – gelingt es uns nicht, die Maschinenintelligenz zu kontrollieren –, wird uns eine unfreundliche Superintelligenz daran hindern, sie abzuschalten oder in irgendeiner Weise Einfluss auf sie zu nehmen. Wenn wir die Kontrolle verlieren, erlangen wir sie nicht zurück. Es gibt keine zweite Chance für uns.«

Viktoria winkte den Kellner herbei und gab ihm die Kreditkarte des Instituts. »Was schlagen Sie konkret vor?«, fragte sie. »Dass wir den Stecker ziehen, bevor es so weit ist? Dass wir das Internet ausschalten?«

»Das Internet lässt sich nicht ausschalten, Mrs. Dahl. Wir sollten damit beginnen, uns mit dem Kontrollproblem zu beschäftigen, bevor es zu spät ist. Weltweit müssen Fachleute daran arbeiten, bevor der Geist aus der Flasche schlüpft. Denn wie gesagt, wenn er heraus ist, lässt er sich nicht zu einer Rückkehr überlisten, weil er viel, viel schlauer ist als wir. Es ist nur eine Frage der Zeit«, betonte Mortimer Swift noch einmal. »Wir müssen gewappnet sein. Bei Ihrer Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen wird es um Frieden und Sicherheit auf der Welt gehen. Sie könnten die Menschheit warnen.«

Der Kellner kehrte mit der Quittung zurück und bedankte sich mit einer Verbeugung.

Viktoria stand auf. »Die Zeit ist um, Mr. Swift. Wie schnell eine Stunde doch vergeht.«

Als sie das klimatisierte Restaurant verließen, schlug ihnen die römische Mittagshitze entgegen.

Viktoria hob die Hand und beschattete sich die Augen. »Wie endet die Geschichte von den Spatzen und der Eule?«

»Sie hat kein Ende, Mrs. Dahl«, sagte Mortimer Swift. »Noch nicht. Aber stellen Sie sich vor, die Eule schlüpft aus dem Ei, bevor die Spatzen einen Weg gefunden haben, sie zu zähmen. Die Eule, einmal groß geworden, würde die Spatzen fressen.«

[2] Siehe »Die unvollendete Fabel von den Spatzen« in: »Superintelligenz« von Nick Bostrom, Suhrkamp 2014.

7 Coorain Coogan

Hawaii

Minus sieben

Der dem Meer zugewandte lange Bogen des Apartmentgebäudes war eins von drei des Luxusresorts Paradise Found im Pazifik und seit sieben Stunden ohne Netzanschluss: Blackout für Chat-Bots, soziale Netzwerke, Mail, Messenger, Telefon, TV, Video und vor allem VR, den aktuellen Virtuelle-Realität-Programmen. Der besorgte Direktor wollte diesen unhaltbaren Zustand unbedingt ändern, bevor die ersten Gäste erwachten und sich beschwerten. Er hatte bereits sieben Anfragen an den technischen Notdienst gerichtet, ohne zu ahnen, dass sie alle abgefangen worden waren. Er war so erleichtert gewesen, als die drei vermeintlichen Techniker eintrafen, dass er ihre ID-Referenzen nur oberflächlich überprüft und ihnen sofort Zugang zum Raum mit dem Hauptanschluss gewährt hatte. Zwei SCAR-Spezialisten, der Deutsche Martin und der Nigerianer, den alle Alfons nannten, hatten sich dort mit den Sicherheitssystemen des Gebäudes verbunden und warteten auf das Signal des dritten Mannes, der sich vom Außenfahrstuhl in den siebzehnten Stock tragen ließ und die Aussicht genoss – gerade stieg die Sonne aus dem Meer.

Der Lift hielt, aber Coorain Coogan stieg nicht gleich aus, sondern beobachtete die aufgehende Sonne noch einige Sekunden länger. Der Anblick erinnerte ihn ein wenig an die alte Heimat Byron Bay südlich von Brisbane.

In seinem Ohrempfänger piepte es leise. Der Mikrokommunikator decodierte das komprimierte, verschlüsselte Signal, und nur einen Sekundenbruchteil später hörte er Martins Stimme. »Wie sieht’s bei dir aus, CooCoo?« Es klang wie »Kuckuh«.

Coorain drehte sich um. Hinter der offenen Aufzugstür lag ein leerer Flur.

»Alles ruhig, no worries. Die Herrschaften liegen vermutlich noch im Bett.« Er bewegte nur die Lippen. Die Mikrosensoren an Mund und Kehlkopf erkannten die Worte und schickten sie codiert an die Empfänger von Martin und Alfons. »Und bei euch?«

»Wir sind bereit.«

In den Overall des technischen Notdienstes gekleidet ging Coorain durch den Flur und blieb vor der Tür von Apartment 1718 stehen.

»Wir haben dich auf dem Schirm, CooCoo«, meldete Martin. »Noch immer keine Aktivität. Aufzeichnung ist aus. Wir schicken statische Bilder ins Sicherheitssystem, für den Fall, dass unser Freund einen Cooperator angeschlossen hat.« Ein Cooperator klinkte sich in lokale Sicherheitssysteme ein und nutzte ihre Kameras und Mikrofone für eigene Überwachungsfunktionen. Vielleicht vertraute das Ziel nicht den allgemeinen Systemen und zog es vor, die Umgebung seines Apartments selbst im Auge zu behalten.

Coorain winkte für die Mikrokameras in der Flurdecke – nicht mehr als silberne Punkte, Teil einer Verzierung und nur zu erkennen, wenn man wusste, wonach man Ausschau halten musste – und schob die von Alfons programmierte Codekarte ins Schloss; sie enthielt den im Sicherheitssystem von Haus Eins abgelegten Servicecode. Das Schloss klickte leise. Coorain wartete zwei oder drei Sekunden, bevor er die Tür vorsichtig aufdrückte. Nichts geschah. Es erklangen keine überraschten, verärgerten Stimmen, und niemand sprang aus dem Halbdunkel auf ihn zu.

»Bin drin«, sagte Coorain lautlos. »Alles ruhig.«

»Verstanden.«

Die Jalousien waren unten. Coorains Kontaktlinsen schalteten in den infraroten Nachtsichtmodus und ermöglichten ihm die Orientierung in fast vollständiger Dunkelheit. Auf leisen Sohlen schlich er zum Wohnzimmer, und dort stand er, direkt neben dem Netzanschluss, für die Infrarotsensoren der Kontaktlinsen wie eine hell strahlende Sonne: der Computer, ein Laptop, ultraslim, so dünn, dass er zerbrechlich wirkte, aufgeklappt, eingeschaltet und aktiv. Ein Wartezeichen wanderte über den Bildschirm.

»Er hat seinen Computer eingeschaltet gelassen«, sagte Coorain, ohne die Stille zu stören. Damit war eine Hürde bereits genommen: die Passwortabfrage beim Systemstart. »Mal sehen, ob heute mein Glückstag ist.« Er berührte das Touchpad, und ein Eingabefeld erschien auf dem Bildschirm. »Nein, wäre auch zu schön gewesen.« Er holte einen kleinen Stick hervor, nicht größer als ein Daumennagel, und steckte ihn in einen Port. An der Vorderseite des Laptops blinkte mehrmals die Aktivitätsanzeige.

Coorains Lippen bewegten sich erneut. »Dummkopf. Er hat die Ports nicht gesperrt.« Der Stick enthielt einen Prozessor und ein eigenes kleines Betriebssystem, das sich dem Laptop-OS gegenüber als Tastaturtreiber ausgab. Sternchen erschienen im Eingabefeld, als der Treiber die ersten Passwörter übermittelte. Es war kein Brute-Force-Angriff, zumindest noch nicht – der Stick enthielt eine Datei mit mehreren Tausend möglichen Passwörtern. Erst wenn die keinen Erfolg erzielten, würde es der Stick-Prozessor mit zufällig generierten Zeichenfolgen versuchen, auf der Basis eines sehr leistungsfähigen Decodierungsalgorithmus.

Doch fast sofort verschwand das Eingabefeld vom Schirm, und der Desktop eines Linux-OS erschien. »Ist das zu fassen? Der Typ hat den Namen seiner Exfrau als Passwort benutzt. Bildet Sluschba seine Leute nicht mehr richtig aus?«

Mehrere Bildschirmfenster öffneten sich.

»Bestätigung«, meldete Alfons. »Wir haben Zugriff. Der Netzwerkmanager befand sich in einer Warteschleife. Offenbar sollten einige Dateien übertragen werden, als wir den Netzanschluss lahmgelegt haben.«

»Okay, während ihr die Daten aus der Leitung saugt, nehme ich mir den Typen vor.«

»Unterschätz ihn nicht, CooCoo«, warnte Martin.

»Verstanden.«

Coorain hielt die Waffe in der Hand, als er das Wohnzimmer verließ, ein Schatten in der Dunkelheit, und sich dem Schlafzimmer näherte. Die Tür stand einen Spaltbreit offen. Er öffnete sie etwas weiter.

Dort lag er, Pawel Pawlowitsch Gorotni vom »Sluschba wneschnei raswedki« beziehungsweise SWR, dem russischen Auslandsgeheimdienst: das dunkle Haar zerzaust, der Mund offen, die Bettdecke halb auf dem Boden. Der kräftig gebaute Mann war nackt, ebenso die Frau neben ihm.

»Wir sehen ihn, CooCoo«, sagte Martin. Er und Alfons empfingen die Bilder von Coorains Kontaktlinsen. »Identität bestätigt. Pawel Pawlowitsch Gorotni von den Cyberkriegern des SWR. Die Frau ist Esmeralda della Torres, Spanierin aus Tarragona. Keine Hackerin, soweit wir wissen. Hat offenbar nichts mit dem ganzen Cyberkram zu tun.«

Die Frau drehte sich im Schlaf ein wenig zur Seite. Das lange schwarze Haar geriet in Bewegung, und zum Vorschein kam ein Gesicht von klassischer Schönheit. Die Brüste waren nicht zu groß, die Hüften nicht zu breit.

»Du solltest mehr auf den Typen achten, CooCoo«, mahnte Martin.

Auch Alfons’ Stimme flüsterte aus Coorains Ohrempfänger. »Der Laptop ist ein Volltreffer, das OS ein Linux-Tails, über Tor mit dem Darknet verbunden. Ich hab die Logdateien kopiert. Damit könnte es uns gelingen, einen oder gar mehrere Server des strategischen Netzes unserer russischen Freunde zu identifizieren. Nimm das Ding mit, wenn du gehst, CooCoo. Ein Teil der SSD ist verschlüsselt; an die Daten komm ich nicht ohne Weiteres ran.«

»Das hatte ich vor«, entgegneten Coorains Lippen. Sein Blick galt noch immer der Schönheit neben Gorotni, der nicht unbedingt ein Adonis war. Vielleicht, dachte Coorain, hat er andere Qualitäten. »Warum kriegen die Bösen immer die schönen Frauen?«

»Es ist die Faszination des Teuflischen«, antwortete Alfons, und Coorain stellte sich sein Grinsen vor, strahlend weiße Zähne in einem schwarzen Gesicht. »Dir fehlt das verruchte Etwas, CooCoo.«

Es blieb still, es gab nicht das geringste Geräusch, aber Pawel Pawlowitsch Gorotni erwachte trotzdem. Vielleicht hatte ihn ein Instinkt gewarnt, der selbst dann wach blieb, wenn der Rest von ihm schlief.

Coorain drückte ab, die Waffe in seiner Hand zischte. Dennoch schaffte es Gorotni aus dem Bett, bevor ihn das superschnell wirkende Betäubungsmittel der Nadeln, die sich ihm in Bauch und Seite bohrten, außer Gefecht setzte. Mit einem Ächzen und einem zornigen Funkeln in den staubgrauen Augen sank er nur einen Meter vor Coorain zu Boden und rührte sich nicht mehr.

»Ziemlich reaktionsschnell, der Bursche«, kommentierte Martin, der das Geschehen weiterhin durch Coorains Kontaktlinsen beobachtete.

Señora della Torres saß im Bett, die Augen groß, eine Hand zum Mund gehoben, die andere wie zur Abwehr ausgestreckt.

»No worries, Lady«, sagte Coorain laut. »Sie beide schlafen nur ein bisschen länger, das ist alles.«

Er drückte noch einmal ab, und wieder zischte die Waffe. Esmeraldas Augen wurden noch etwas größer. Dann kippte sie wie in Zeitlupe zur Seite und blieb auf dem Bett liegen, die Schenkel offen.

»Lass den Quatsch«, sagte Martin.

»Man wird doch wohl einen Blick riskieren dürfen«, antwortete Coorain lautlos.

»Ich meine das Reden, CooCoo. Du sollst die Klappe halten. Nicht reden. Kein Wort. Keine Fingerabdrücke, keine DNS-Spuren, keine Stimmmuster.«

»Gorotni und seine Bettgenossin werden sich an nichts erinnern, wenn sie erwachen«, formulierten Coorains Lippen, während er die beiden Bewusstlosen kurz untersuchte. Sie schliefen tief und fest.

»Trotzdem«, sagte Martin. »Bitte halt dich an die Regeln, CooCoo!«

Coorain rollte mit den Augen.

»Das habe ich gesehen.«

Er kehrte ins Wohnzimmer zurück, zum Laptop. »Hast du alles, Alfons?«

»Was ich über die Leitung kriegen konnte. Du kannst das Ding jetzt vom Netz trennen.«

Coorain zog die Kabel ab, klappte den Laptop zu, klemmte ihn sich unter den Arm und sah sich noch einmal um, bevor er die Wohnung verließ.

Der Flur war noch immer leer. Die Gäste von Haus Eins schliefen noch, zwei von ihnen etwas tiefer als die anderen.

Als ihn der Lift nach unten brachte, beobachtete Coorain die Sonne, die inzwischen ganz aus dem Pazifik gestiegen war und mit ihrem Weg über den wolkenlosen Himmel begonnen hatte. Ein heißer Tag kündigte sich an.

8 Drei Stunden später saß Coorain Coogan in seinem Büro und sprach mit Elisa.

»Was haben wir herausgefunden, Elisa?«, fragte er, bewegte die Maus und ließ den Cursor über einen der drei großen Bildschirme auf dem Schreibtisch wandern.

»Zunächst einmal möchte ich dir zu der guten Arbeit von heute Morgen gratulieren. Damit hast du dir ein Lob verdient.«

»Danke«, sagte Coorain schlicht. Er nahm die Hand von der Maus, lehnte sich zurück und faltete die Hände hinterm Kopf. Offenbar hatte wieder jemand an der Human-touch-Schraube gedreht. Er sprach nicht mit einer Person, sondern mit der KI der SCAR-Niederlassung in Pearl City, Hawaii. Die Stimme ließ sich von der eines Menschen nicht unterscheiden, was der Weiterentwicklung von Googles WaveNet zu verdanken war.

»Pawel Pawlowitsch Gorotni vom SWR hat versucht, in den lokalen Verbindungsknoten des Global Defense Net einzudringen, CooCoo.« Coorain verzog das Gesicht, als die KI seinen Spitznamen verwendete.

»Und ist ihm das gelungen?« In den Textfenstern der drei Bildschirme scrollten Daten. Grafische Darstellungen zeigten die in geografische Zonen unterteilten Netzaktivitäten und den aktuellen Bedrohungsstand: Welche neuen Computerviren, Trojaner und Cyberwürmer waren wo unterwegs, und woher kamen sie? Wo gab es Anomalien? Wo fielen wichtige Komponenten der weltweiten digitalen Infrastruktur aus? Welche Muster zeichneten sich ab? Welche Entwicklungstendenzen ergaben sich daraus? Coorain verglich die reale Welt mit einem Tollhaus, in dem es mit jedem verstreichenden Tag wilder zuging. Die Cyberwelt, für die meisten Menschen unsichtbar hinter Netzanschlüssen verborgen, war ein endloser dichter Dschungel voller hungriger Raubtiere, heimtückischer Schlangen und blutgieriger Moskitos.

»Er konnte sich in zwei GDN-Rechnern umsehen, in Halawa und Honolulu«, antwortete Elisa. »Offenbar hat ein Interner einen Datenstick mit einem versteckten Skript in einen Port gesteckt.«

Coorain ächzte leise. »Ein interner Mitarbeiter, der einen solchen Fehler macht? Jedes Schulkind weiß, dass es gefährlich ist, Sticks in einen ungesicherten Port zu stecken, und den Internen ist das ausdrücklich verboten.«

»Vielleicht steckt auch ein Maulwurf des SWR dahinter«, sagte Elisa. »Es wird ermittelt.«

»Was hat Pawel herausgefunden?«

»Er wollte ein komprimiertes und verschlüsseltes Datenpaket nach Moskau schicken, als deine Gruppe den Netzanschluss von Haus Eins in Paradise Found lahmgelegt hat. Wir haben es abgefangen.«

»War verdammt unvorsichtig, der Bursche«, brummte Coorain. »Hat seinen Laptop ungesichert gelassen.« Er beobachtete, wie sich die Anzeigen im asiatischen Raum veränderten. Dort erschienen immer mehr rote Linien, Hinweise auf Cyberaktivitäten, die Elisas Bewertungsalgorithmen als feindselig einstuften. Noch ein paar Schlangen mehr im Dschungel, dachte Coorain und warf einen Blick aus dem Fenster. Im Hafen von Pearl City dümpelten Dutzende von Jachten. Er stellte sich vor, eine von ihnen zu nehmen und einfach loszufahren, hinaus auf den Pazifik.

»Vielleicht hat ihn eine gewisse Esmeralda abgelenkt«, erwiderte Elisa. »Und vielleicht ist Pawel Pawlowitsch nicht viel intelligenter als die Absolventen des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, die vor Jahren zur Feier ihres Abschlusses einen Autokorso in Moskau veranstalteten und ihre Dummheit mit Wort und Bild ins Netz stellten.«

Coorain wölbte die Brauen. Nicht übel, Elisa, dachte er. Du machst dich.

»Was enthält das Datenpaket?«, fragte er.

»Aktualisierte Informationen über das Global Defense Net der NATO, Serveradressen, Listen von GDN-Mitarbeitern, den militärischen Bereitschaftsstatus im Nahen Osten und im Baltikum.«

»Moskau möchte wissen, ob wir wachsam sind.« Coorain gähnte. Eine lange Nacht lag hinter ihm.

»Ja. Pawel könnte Teil einer größeren Sache sein. Teil eines Uhrwerks, das aus vielen kleinen Rädchen wie ihm besteht. Es passt ins Bild.«

»In welches Bild?«

Auf dem mittleren Bildschirm direkt vor Coorain öffnete sich ein weiteres Fenster.

»Ich meine damit die Daten, die uns von der Sicherheitsabteilung der Vereinten Nationen und dem Internationalen Institut für Frieden und Sicherheit in Rom übermittelt wurden. Die Russen scheinen etwas zu planen und auf der Suche nach etwas zu sein. Das könnte der Hauptgrund für Gorotnis Versuch gewesen sein, sich Zugriff auf die Systeme und Datenbanken des Global Defense Net zu verschaffen.«

»Wonach suchen die Russen?«, fragte Coorain, die Augen halb geschlossen.

»Nach Mephisto.«

Coorain öffnete die Augen. Seit einem halben Jahr stießen sie immer wieder auf diesen Namen, offenbar ein Geheimprojekt. »Haben wir Konkretes?«, fragte er hoffnungsvoll. »Können wir die Amerikaner endlich festnageln?« Er glaubte, dass die Cybertruppe der NSA dahintersteckte, aber es gab keine Beweise, und niemand wusste, worum genau es bei »Mephisto« ging.

»Martin und Alfons sind noch mit der Analyse beschäftigt. Sie benutzen meine Entschlüsselungsprogramme.«

»Wieso kümmerst du dich nicht selbst darum?«

»Anweisung von oben, von einer Dame, die du ›Frau Eis‹ nennst«, sagte Elisa. »Übrigens, interessant ist auch, was Gorotni nicht in seinem Bericht für Moskau erwähnte.«