11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

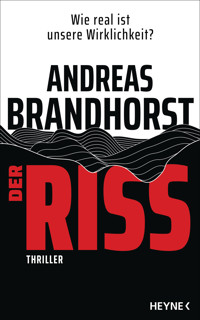

Zwischen Himmel und Hölle – der neue Andreas Brandhorst

Nach einem Unfall ist es für Benjamin Harthman, eines der Opfer, schon zu spät: Er ist tot. Doch dann wacht Harthman wieder auf, mitten in einer seltsamen Stadt, einer Stadt voller verstorbener Menschen. Ist es das Paradies oder gar die Hölle? Benjamin Harthman macht sich auf die gefahrvolle Suche nach dem Geheimnis dieses seltsamen Ortes …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 684

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

DAS BUCH

Ausgerechnet an seinem 40. Geburtstag wird Benjamin Harthman vom Schicksal eingeholt: Er hat einen schrecklichen Autounfall. Jede Hilfe kommt zu spät, und Harthman stirbt. Doch dann kommt er wieder zu sich, mitten in einer seltsamen Stadt – einer Stadt voller toter Menschen. Ist er im Paradies gelandet? Oder gar in der Hölle? Mithilfe der mysteriösen Louise macht Harthman sich auf, das Geheimnis dieses außergewöhnlichen Ortes zu ergründen. Dabei trifft er auf Hannibal, den Anführer einer streng religiösen Clique, die davon überzeugt ist, dass sich jeder Bewohner der Stadt einer Prüfung unterziehen muss, die darüber entscheidet, ob er Zutritt zum biblischen Paradies erhalten soll oder nicht. Als Harthman gegen die Regeln der Clique rebelliert, wird er zum Außenseiter und versucht zu fliehen. Er muss jedoch erkennen, dass sein Leben in der Stadt mit seiner irdischen Vergangenheit zu tun hat. Und mit einem grauenvollen Verbrechen …

DER AUTOR

Andreas Brandhorst, 1956 im norddeutschen Sielhorst geboren, schrieb bereits in jungen Jahren Erzählungen für deutsche Verlage. Es folgten zahlreiche fantastische Romane, darunter mit dem Kantaki-Zyklus eine episch angelegte Zukunftssaga. Sein Mystery-Thriller Äon war ein riesiger Publikumserfolg. Brandhorst lebt als freier Autor und Übersetzer in Norditalien.

Inhaltsverzeichnis

Unsterbliche Seele, nimm dich in Acht,Dass du nicht Schaden leidest,Wenn du aus dem Irdischen scheidest;Es geht der Weg durch Tod und Nacht.

Heinrich Heine

Das Ende … und der Anfang

1

Es geschah an seinem vierzigsten Geburtstag. Dieser Tag hätte der Anfang eines neuen Lebens für Benjamin Harthman sein sollen; stattdessen brachte er den Tod.

Benjamin wusste nicht, was geschehen war. Graue Wolken zogen über den Himmel und warfen kalte Schatten auf Leib und Seele. Stimmen erklangen um ihn herum, undeutlich, wie aus einer anderen Welt. Manchmal verstand er das eine oder andere Wort, der Rest war bedeutungsloses Brummen.

Oben schaute die Sonne durch eine Lücke zwischen den grauen Wolken. Benjamin versuchte zu blinzeln, aber es gelang ihm nicht. Das Licht blendete, brachte jedoch keine Wärme. Die Kälte blieb, breitete sich in ihm aus, kroch in jeden Winkel seines Körpers.

»Die Beine«, sagte jemand. »Seht euch seine Beine an!«

»Er verblutet!«

»Der Frau ist nicht mehr zu helfen …«

Etwas krachte, aber nicht jetzt – das Krachen kam aus seiner Erinnerung, und es vermischte sich mit anderen Geräuschen, mit einem perlenden Lachen und dem Raunen des Winds in hohen Baumwipfeln. Mir ist kalt, dachte Benjamin. Und ich habe Durst. Warum gibt mir niemand zu trinken?

»Treten Sie zurück«, ertönte es streng und laut. »Machen Sie Platz für den Notarzt.«

Tick, tack, flüstert die Uhr des Lebens, unentwegt, erbarmungslos, dachte Benjamin und fragte sich gleichzeitig, warum er dies dachte. Er hatte es irgendwo gelesen, in einem der vielen Bücher, die ihn über all die Jahre hinweg begleitet hatten. Und er dachte: Meine bleibt jetzt stehen.

Da war sie, die Erkenntnis: Ich sterbe. Er hatte oft über diesen Moment gegrübelt und sich gefragt, wie sie sein würden, die einsamsten Sekunden, die man erleben konnte. Er hatte sich nicht vorgestellt, dass sie von fröhlicher Musik untermalt sein würden.

Die Melodien kamen aus einem Autoradio, wusste er, und er begriff mit schmerzlicher Klarheit: Die Welt ist ebenso gleichgültig wie die Uhr des Lebens. Sie schert sich einen Dreck um meinen Tod.

Das blendende Licht verschwand, als sich Wolken vor die Sonne schoben. Schatten krochen heran und tilgten die Farben aus einer Welt, die zurückzuweichen begann.

Ein Regentropfen klatschte Benjamin auf die Stirn, nass und schwer, und das Pochen hallte ihm wie ein Trommelschlag durch den Schädel. Er versuchte den Kopf zu heben, aber er war viel zu schwer. Hände berührten ihn, doch was auch immer sie mit ihm anstellten, es spielte keine Rolle mehr.

Der Frau ist nicht mehr zu helfen, hatte jemand gesagt.

Kattrin, dachte er und hörte erneut ihr Lachen, glockenhell, während es oben in den Baumwipfeln rauschte und das Blätterdach tanzende Muster aus Licht und Schatten schuf. Es tut mir leid, Kattrin.

Weitere Regentropfen fielen, aber er fühlte sie nicht mehr. Gesichter erschienen über ihm, in einem sich immer mehr verengenden Blickfeld. Fremde Augen sahen auf ihn herab, namenlose Lippen bewegten sich und formulierten Worte ohne Inhalt.

Hast du gehört, Kattrin?, fragte Benjamin. Es tut mir leid.

Und dann fiel er.

Eine Welt der Schemen und Schatten nahm ihn auf. Ganz dunkel war sie nicht – in der Ferne vertrieb Licht einen Teil der Düsternis, und Benjamin fühlte sich davon angezogen. Es stimmt also, staunte er. Das Licht, das die Sterbenden sehen, es existiert tatsächlich.

Doch dann begann er zu zweifeln, denn das Licht stammte von der Flamme einer kleinen Laterne und spiegelte sich in zwei grünbraunen Augen wider. Es waren die Augen einer Frau.

»Kattrin?«, krächzte Benjamin.

»Nein«, lautete die Antwort. »Ich bin Louise. Willkommen im Jenseits.«

2

Der Brechreiz war so stark, dass Benjamin minutenlang würgte und zu ersticken fürchtete, was ihm seltsam erschien: Konnte man sich nach dem Tod vor dem Sterben fürchten? Kopfschmerzen hämmerten zwischen seinen Schläfen, viel lauter als der Trommelschlag des einen Regentropfens, der ihm in den letzten Sekunden seines Lebens auf die Stirn gefallen war.

»Es ist schlimm, ich weiß«, erklang erneut die Frauenstimme. »Bist du das erste Mal gestorben?«

»Das … erste Mal?« Benjamin würgte erneut, aber inzwischen war sein Magen praktisch leer. Er spuckte Galle und versuchte mehr zu erkennen als nur die vagen Umrisse eines Gesichts.

»Beim ersten Mal ist es am schlimmsten«, sagte die Frau. »Glaub mir, ich weiß Bescheid. Der Tod ist eine unangenehme Sache.«

Ich halluziniere, dachte Benjamin. Aber um zu halluzinieren, brauchte man ein lebendes, funktionsfähiges Gehirn.

»Vielleicht ist es der Schock«, sagte die Frau. Sie klang jetzt nachdenklich. »Der größte Schock des Lebens: sein Ende. Laurentius hat einmal von einem ›geistigen Quantensprung‹ gesprochen, und ich bin mir nicht ganz sicher, was er damit meint. Aber eins weiß ich: Jeder von uns hat sich das Leben nach dem Tod anders vorgestellt. Niemand hat damit gerechnet, hier zu erwachen. Hast du genug gekotzt? Hier, trink das und versuch, es unten zu behalten. Schmeckt nicht besonders gut, aber es hilft.«

Etwas Kaltes berührte Benjamins Lippen, fast so kalt wie der Frost, der noch immer in seinem Innern wohnte und ihn so heftig schüttelte, dass seine Zähne klapperten. Etwas lief ihm in den Mund, bitter wie die Galle, die er eben hochgewürgt hatte.

»Runter damit«, sagte die Frau. Er spürte ihre Hände an Mund und Kehle, und irgendwie gelang es ihr, den Schluck-reflex auszulösen. »Die Apothekerin hat es zusammengebraut. Die du natürlich nicht kennst. Noch nicht. Sie gehört zu den anderen, zu der Gemeinschaft im Zentrum, weißt du. Nein, du weißt es natürlich nicht.« Benjamin hörte ein tiefes Seufzen, während er noch einen Schluck trank. »Entschuldige mein Plappern. Seit sich Laslo aus dem Staub gemacht hat, und das ist schon eine Weile her, habe ich nur selten Gelegenheit, mit jemandem zu reden. Vielleicht liegt es daran. Wie heißt du?«

Das Hämmern in Benjamins Kopf ließ allmählich nach, und die Krämpfe in der Magengrube hörten auf. Was auch immer er getrunken hatte, es schien tatsächlich zu helfen. Er lag auf dem Boden, registrierte er, auf einem Boden aus Stein, neben einer offenen Tür, durch die kalter Wind Staub hereinwehte. Rechts und links ragten graue Wände auf, farblos wie seine letzten Eindrücke von der anderen Welt, und sie bildeten einen Rahmen für die grünbraunen Augen, die er schon einmal gesehen hatte. Sie waren groß und gehörten zu einem Gesicht mit glatter Haut und einer schmalen, geraden Nase. Braune Haarbüschel fielen in die Stirn. Die Frau wirkte jung, nicht älter als dreißig, und sie trug eine gefütterte Lederjacke mit hochgeschlagenem Kragen.

»Louise?«

»Ja. Und du heißt …?«

»Benjamin.«

»Geht es dir besser, Benjamin?«

Er atmete tief durch. »Ich glaube schon.« Er wollte sich aufsetzen, aber Louise legte ihm die Hand auf die Brust.

»Bleib noch einen Moment liegen«, sagte sie. »Sonst kippst du gleich wieder um. Es war schon schwer genug, dich hier-herzubringen, weg von der Straße. Ich möchte dich nicht nach oben schleppen müssen.« Sie deutete zu einer nahen Treppe, deren steinerne Stufen hinter einer Biegung verschwanden. »Für dein Erscheinen in der Stadt hast du dir einen seltsamen Ort ausgesucht. Am Rand, und noch dazu so nahe beim Loch. Du kannst von Glück sagen, dass ich dich gefunden habe. Normalerweise kommen hier keine Neuen an. Ich war gar nicht auf der Suche nach dir, ich meine, weder nach dir noch nach jemand anders. Mir ging’s um das Arsenal. Es muss hier irgendwo sein, gut versteckt …«

»Bitte«, krächzte Benjamin. Er hob die Hände zu den Ohren, als wollte er sich vor Louises Wortschwall schützen. »Was ist geschehen? Ich verstehe überhaupt nichts.«

Die leise Stimme des Winds schwieg plötzlich, und für einige Sekunden herrschte eine Stille, in der Benjamin nur das Zischen des eigenen Atems hörte. Louise verharrte reglos an seiner Seite, den Kopf zur Seite geneigt. Dann huschte sie zur Tür, sah kurz nach draußen und kehrte zurück.

»Der Nebel kommt. Wir müssen nach oben.« Louise half Benjamin auf die Beine, und als sie sich davon überzeugt hatte, dass er nicht sofort wieder zusammenbrach, hob sie ihren Rucksack auf, schwang ihn sich auf den Rücken und nahm die Laterne.

»Ich habe mir oben ein kleines Notfallquartier eingerichtet, extra für solche Fälle«, sagte Louise, als sie die ersten Stufen hinter sich gebracht hatten. »So nah am Rand muss man mit allem rechnen.«

Benjamin hob den Fuß zur nächsten Stufe und sah auf seine Beine hinab. Die Beine. Seht euch seine Beine an!

Sie gaben unter ihm nach, und er wäre gefallen, wenn Louise ihn nicht gestützt und an die Wand gedrückt hätte.

»Meine Beine«, brachte er hervor und spürte, wie ihm kalter Schweiß ausbrach. »Der Unfall … Die Beine sind mir beim Unfall abgerissen worden. Ich bin … tot.«

»Bist du, ja. Hier trink noch einen Schluck von der Medizin.«

Louise setzte ihm eine kleine Flasche an die Lippen, und Benjamin trank erneut einen Schluck von der bitteren Flüssigkeit.

»Komm jetzt, nach oben«, drängte Louise. »Dort sind wir sicher.«

Benjamin starrte auf seine Beine, deren Zittern allmählich nachließ. Sie steckten in einer dunkelbraunen Hose, die er jetzt zum ersten Mal sah, und nichts deutete auf irgendeine Verletzung hin. Er betastete sie, um ganz sicher zu sein, fühlte den Kontakt an Fingern und Oberschenkeln, hielt sich eine Hand vor die Augen und drehte sie langsam. Louise ergriff die andere und zog ihn mit sich. »Komm jetzt, Benjamin. Der Nebel ist da.«

Bevor sie die Biegung der Treppe hinter sich brachten, warf Benjamin noch einen Blick zurück. War durch die offene Tür eben noch die Straße zu sehen gewesen, leer und staubig, verschlang jetzt gestaltloses Grau alle Konturen, wogte über den rissigen Beton des Bürgersteigs, quoll über die Schwelle und schickte erste Ausläufer wie tastende Finger ins Innere des Gebäudes.

Benjamin bewegte die Beine, die sich abgesehen von einem leichten Zittern völlig normal anfühlten, und folgte Louise nach oben. Die Magenkrämpfe hatten aufgehört, und Wärme breitete sich in ihm aus, vertrieb die Kälte aus seinen Gliedern.

»Du bist ein Glücksfall für mich«, sagte Louise, als sie den ersten Treppenabsatz erreichten. Mattes Licht fiel dort durch ein schmutziges Fenster in einen Flur, in dem die Reste von Möbelstücken lagen. Sie schienen eine Art Barriere gebildet zu haben, aber etwas hatte sie durchbrochen. Weiter hinten standen mehrere Türen offen; eine von ihnen war halb aus den Angeln gerissen. Louise bemerkte Benjamins Blick. »Irgendwann hat jemand versucht, sich hier zu verschanzen. Wer auch immer es gewesen ist, er hätte eins der oberen Stockwerke wählen sollen. Komm weiter, Benjamin.« Ein Lächeln flog über ihre Lippen. »Benjamin ist mir zu lang. Ich glaube, ich nenne dich Ben. Was dagegen?«

Es fiel ihm noch immer schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. »Du hast gesagt, dass ich ein Glücksfall für dich bin …«

»Ja, Ben.« Louise hatte Benjamins Hand losgelassen, und auf dem Weg nach oben vergewisserte sie sich immer wieder, dass er ihr folgte und nicht irgendwo stehen blieb. »Du bedeutest für mich eine Runde durch den Supermarkt.«

»Was?«

»Hannibal wird sich freuen, wenn ich dich zu ihm bringe, Ben. Er und seine Gemeinschaft sind immer auf der Suche nach Neuen. Früher kamen öfter welche, habe ich gehört, aber in letzter Zeit sind es immer weniger geworden. Frag mich nicht nach dem Grund. Ich nehme an, es wird noch immer so gestorben wie vorher, aber nur wenige schaffen es hierher. Ich weiß nicht, warum. Abigale hat da eine Theorie, aber wenn du mich fragst, ist sie nicht besser oder schlechter als die Theorien der anderen. Kowalski meinte einmal, dass all die übrigen Neuen vielleicht in jenseits des Nebels liegenden Stadtteilen ankommen, aber Kowalski ist für seine wirren Gedanken bekannt; niemand hört auf ihn. Und überhaupt: Jeder weiß, dass die Stadt dort endet, wo der Nebel beginnt.«

Louise wartete ein Dutzend Stufen weiter oben, dass Benjamin zu ihr aufschloss. Sie war überhaupt nicht außer Atem, während er zu keuchen begonnen hatte.

»Mach nicht schlapp, wir sind gleich da.« Sie warf einen Blick übers Geländer nach unten, setzte dann den Weg nach oben fort. Für Benjamin sah es aus, als tanzte sie über die Stufen nach oben. »Neue sind selten geworden, und deshalb wird es Hannibal zu schätzen wissen, dass ich dich zu ihm bringe. Es bedeutet, dass ich in den Supermarkt darf und meine Vorräte erneuern kann. Wurde auch Zeit. So, da sind wir.«

Sie eilte im sechsten Stock durch einen halbdunklen Flur, blieb vor einer Tür stehen und schob einen Schlüssel ins Schloss. Es klickte und klackte, dann schwang die Tür auf. »Voilà«, sagte Louise und machte eine einladende Geste.

Kaum war Benjamin eingetreten, drückte Louise die Tür zu, schloss ab und schob drei schwere Riegel vor, einen in der Mitte, die anderen beiden oben und unten. Sie vergewisserte sich, dass sie eingerastet waren, trug die Laterne zum Tisch und deutete in die Runde. »Gibt nicht viel her, ich weiß.«

Der runde Tisch in der Mitte des etwa fünfzehn Quadratmeter großen Zimmers war zerkratzt, die Couch dahinter fleckig und durchgesessen. In der Ecke stand ein uralter Röhrenfernseher, ebenso verstaubt wie die schmucklose, leere Vitrine daneben. Auf der gegenüberliegenden Seite bemerkte Benjamin einen Herd mit einer kleinen Gasflasche und einer improvisiert wirkenden Schlauchverbindung. Vom Kühlschrank neben dem Durchgang zum größtenteils im Dunkeln liegenden Schlafzimmer kam kein Geräusch.

»Hier gibt es keinen Strom«, sagte Louise, als hätte sie seine Gedanken erraten. »Nie«, fügte sie hinzu, nahm den Rucksack ab und legte ihn auf den Tisch. »Nicht einmal während der Elektrostunden im Zentrum.« Sie deutete zum Herd mit der kleinen Gasflasche. »Aber ich kann uns Kaffee kochen, wenn du möchtest. Magst du Kaffee?«

Benjamin nickte benommen.

»Doch zuerst …« Louise ging zum großen Fenster und zog den Rollladen hoch. »Sieh sie dir an, Ben. Das ist deine neue Heimat. Unsere Stadt.«

Benjamin trat näher und sah durchs schmutzige Glas. Pastellfarbene Wohn- und Geschäftshäuser säumten eine breite Straße, durch die Nebel strömte wie ein träger grauweißer Fluss. Von den Türen war nichts mehr zu sehen; dichter Dunst wogte bereits über die Fenster der unteren Stockwerke und kletterte weiter an den Mauern empor.

»Er sieht lebendig aus«, sagte Benjamin. »Der Nebel. Er bewegt sich wie ein lebendiges Wesen.«

»Die Kreaturen darin sind zweifellos lebendig.« Louise wandte sich ab und ging zum Herd. »Zu lebendig, wenn du mich fragst.«

Einige Hundert Meter die Straße hinunter wurde der Nebel so dicht, dass sich die Umrisse der Gebäude darin verloren. Die Welt schien dort zu enden, in einer Art White-out, das keinen Unterschied mehr machte zwischen Himmel und Erde, beides miteinander verschmelzen ließ. Weiter auf der linken Seite ragten die roten und braunen Dächer kleinerer Häuser aus dem Nebel, der anzuschwellen schien wie ein Meer bei Flut.

»Er steigt immer höher«, sagte Benjamin.

»Bisher hat er noch nie den sechsten Stock erreicht. Wir sollten hier sicher sein.«

Weiter links erstreckte sich die Stadt über die Hänge eines Hügels, und dahinter ragten in vagem Dunst weitere Hügel auf, die Fassaden der dortigen Wohnhäuser lindgrün und ockerfarben. Dächer schimmerten silbern und weiß im Licht einer Sonne, die irgendwie seltsam wirkte, fand Benjamin. Er blinzelte in ihrem hellen Schein, doch dann schob sich eine Wolke vor die Sonne und entzog sie seinen Blicken; eine Wolke, die ihm ebenfalls sonderbar erschien, denn sie war zu gleichmäßig geformt, ein Oval ohne Fransen, weißgrau wie der Nebel, der inzwischen auch die roten und braunen Dächer verschlungen hatte.

»Mit der Sonne stimmt was nicht«, sagte er. »Und die Wolken …«

»Hast du das gehört?« Louise stand völlig reglos am Herd, in der einen Hand eine italienische Moca, in der anderen einen Anzünder. Es war so still, dass Benjamin das leise Zischen des aus den Herddüsen strömendes Gases hörte. Als es still blieb, schüttelte Louise den Kopf, entzündete das Gas und setzte das antiquierte Gerät auf die Flamme.

Benjamin hatte sich umgedreht und machte einen Schritt, mit Beinen, die er eigentlich gar nicht mehr haben sollte, und plötzlich zitterte er wieder. Auf einen Schlag kehrte alles zurück. »Kattrin …« Der Frau ist nicht mehr zu helfen. Aber auch ihm war nicht mehr zu helfen gewesen, und jetzt stand er hier, an diesem Fenster.

»Ben?« Louise musterte ihn besorgt. »Setz dich, Ben. Du hast den Schock noch nicht überwunden.«

Stocksteif stand er da und fühlte, wie sein Herz immer schneller schlug. »Ich lebe.«

»Ja und nein, Ben. Du bist gestorben, aber etwas brachte dich hierher, wie auch mich und die anderen.«

»Vielleicht ist sie ebenfalls hier! Kattrin! Sie war bei mir, als … es passierte. Vielleicht hat sie ebenfalls überlebt.«

Louise kam näher. »Du hast nicht überlebt, Ben«, sagte sie sanft. »Das ist die große Illusion, von der du dich befreien musst. Du bist hier, unversehrt. Du atmest, dein Herz schlägt, du denkst und fühlst, aber du lebst nicht mehr. Zumindest nicht so wie vorher.«

Benjamin starrte sie an, aber er sah nicht Louise, sondern den Truck, der plötzlich die Leitplanke durchbrach.

»Wir müssen sie suchen!«, stieß Benjamin hervor. »Sie ist irgendwo dort draußen!«

Er hatte die Tür erreicht und den ersten Riegel zurückgeschoben, als Louise plötzlich neben ihm erschien und ihn festzuhalten versuchte.

»Bist du übergeschnappt? Hast du den Nebel nicht gesehen? Du kannst jetzt nicht raus.«

Benjamin stieß sie beiseite. »Sie ist dort draußen! Im Nebel könnte sie sich verlaufen. Wer weiß, ob ich sie dann jemals finde.«

Der zweite Riegel, dann auch der dritte. Benjamin riss die Tür auf und war im Flur, bevor Louise ihn daran hindern konnte. Am Treppenabsatz zögerte er kurz. Es war kälter geworden, so kalt, dass sein Atem kondensierte, und die grauweiße Fahne vor den Lippen schien den Nebel herbeizulocken. Er glitt im Treppenhaus empor, strich wie Rauch über die Stufen, und in ihm bewegte sich etwas: ein dunkler Schemen im dritten Stock, ein seltsames Etwas, verborgen in den Schwaden.

»Ben!«

Er drehte sich um. Louise stand da, schwang ihren Rucksack und traf ihn damit am Kopf, mit solcher Wucht, dass Benjamin zur Wand taumelte. Neue Benommenheit erfasste ihn.

»Du verdammter Idiot!«, sagte Louise, holte mit der Faust aus und traf ihn am Unterkiefer.

Ihm schwanden die Sinne.

Benjamin Harthman, gestorben an seinem vierzigsten Geburtstag, träumte vom Leben, und davon, wie es endete. Neben ihm im Wagen saß Kattrin, der er ein neues Leben versprochen hatte, das an diesem Tag beginnen sollte, ohne all die Fehler des alten, und er sah ihr hoffnungsvolles Lächeln. Eine Sekunde später verschwand es, und ein Krachen übertönte das Brummen des Motors. Der große Lastwagen schoss auf sie zu, ein dunkler Moloch, der sich anschickte, sie unter sich zu zermalmen. Benjamin riss das Steuer herum, aber es war zu spät, ein Ausweichen unmöglich. Und dann starb er dort auf der Straße, nicht sofort wie Kattrin, ein paar Minuten später.

Er starb auch, als sich der Zeigefinger des Mannes, der die Pistole auf ihn gerichtet hatte, um den Abzug krümmte. Auch hier krachte es, aber es raste kein Truck heran, sondern eine Kugel. Sie bohrte sich ihm in die Stirn, zerfetzte einen Teil des Gehirns und löschte alle Gedanken aus.

Er schwamm, drehte den Kopf von einer Seite zur anderen und sah überall nur Wasser, das bis zum Horizont reichte. Die Oberfläche war glatt und unbewegt, wie die eines Sees bei Windstille, aber weit und breit gab es kein Boot oder Schiff, nichts, an dem er sich festhalten konnte. Zwei Stunden später, als es dunkel zu werden begann, erlahmten seine Kräfte. Er sank, schluckte Wasser …

Aber es war kein Wasser, sondern Sand, heiß und trocken, denn er lag am Fuß einer Düne, die Teil einer endlosen Wüste war. Er sah seine Hand, die Haut rissig und voller Blasen, direkt vor den Augen. Die Finger hatten Zeichen im Sand hinterlassen, und er versuchte sie zu lesen, aber der Wind deckte sie zu, machte die von ihm selbst geschriebenen Worte unleserlich. Er wusste, dass sie wichtig waren, aber er konnte sie nicht entziffern. Seine Lider senkten sich …

Benjamin riss die Augen auf und stellte fest, dass er vom Dach eines hohen Gebäudes fiel, aber nicht schnell, sondern langsam wie ein halb vom Wind getragenes Blatt, vorbei an Fenstern, hinter denen Gesichter ihn anstarrten, manche erschrocken und andere mit hämischer Freude. Pfähle mit Metallspitzen ragten vom Boden auf, mindestens ein Dutzend, und etwas hielt ihn einige Meter über ihnen fest. Ein Fenster öffnete sich, und ein Mann, den er nicht kannte, streckte den Arm hinaus, in der Hand einen Zettel. Worte standen darauf, und Benjamin wusste, dass es die gleichen Worte waren, die er selbst in den Sand am Fuß einer Düne geschrieben hatte. So wie der Mann den Zettel hielt, konnte er nur zwei von ihnen lesen. Sie lauteten: Du musst … Benjamin wollte nach dem Zettel greifen, doch plötzlich fiel er wieder, und die stählernen Spitzen der Pfähle bohrten sich ihm in den Leib, einer von ihnen mitten ins Herz.

Benjamin schnappte nach Luft und hob ruckartig den Kopf. Er lag in einem dunklen Zimmer, und jemand drückte ihm die Hand auf die Brust.

»Dreh nicht wieder durch.« Louise sprach leise; ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Der Nebel ist noch nie so hoch gestiegen. Die Tür hat einen Stahlkern; so einfach lässt sie sich nicht aufbrechen.«

Benjamin merkte, dass er auf einem Bett lag. Er tastete nach seinem schmerzenden Kiefer. »Du hast mich niedergeschlagen!«

»Klar habe ich das, du Narr! Du warst auf dem besten Weg, hinunter in den Nebel zu laufen.«

Die Laterne stand in der Ecke, aber ihre Flamme war heruntergedreht und spendete kaum Licht. Benjamin sah nicht mehr als vage Umrisse, auch von der Frau neben ihm auf der Matratze. Im anderen Zimmer war es ebenfalls dunkel; offenbar hatte Louise den Rollladen heruntergelassen.

Ein dumpfes Knarren kam aus der Finsternis, wie von einer Diele, die unter einem schweren Schritt ächzte. Wenige Sekunden später kratzte es an der Tür; es klang, als würde ein Fingernagel über eine Schiefertafel scharren.

»Die Kreaturen sind da«, wisperte Louise. Sie rückte etwas näher an Benjamin heran, so nahe, dass er die Wärme ihres Körpers fühlte. Wir sind tot, dachte er. Und doch sind unsere Körper warm.

Die Geräusche wiederholten sich nicht. Stille breitete sich aus.

»Ich habe nur dich auf der Straße gefunden«, hauchte Louise nach einigen Minuten. »Nur dich, hörst du? Es war sonst niemand da. Du bist allein zu uns gekommen.« Die Hand wich von Benjamins Brust. »Schlaf jetzt, Ben. Es dauert eine Weile, bis sich der Nebel verzieht.«

Ich werde dich suchen, Kattrin, dachte Benjamin, und dann schlief er, zum ersten Mal seit seinem Tod.

Die Stadt

3

Das Wesen lag mitten auf der Straße im strömenden Regen. Sie beobachteten es schon seit einer Minute, aber es rührte sich nicht.

»Was ist das?«, fragte Benjamin.

»Eine der Kreaturen«, erwiderte Louise. »Vermutlich tot.« Sie sah nach rechts und links über die Straße, zog sich dann die Kapuze ihres Regencapes tiefer in die Stirn und verließ den Schutz des kleinen Vordachs. Benjamin folgte ihr; sein Kopf war von einer kleinen, halb durchsichtigen Plastikplane geschützt, die aus den dürftigen Vorräten in Louises Notfall-quartier stammte. Der Regen trommelte auf den Kunststoff, als wollte er ihn zerreißen.

Das Geschöpf war so groß wie ein Bernhardiner, aber gewiss kein Hund. Die Schnauze erinnerte Benjamin an die eines Bären, war aber länger und breiter, mit Dutzenden von langen, spitzen Zähnen. Rote Reptilienaugen starrten ins Leere. Dichtes schwarzes Fell bedeckte Kopf und Rücken, nass vom Regen, doch an Brust und Bauch glänzten gelbbraune Schuppen, wie die einer Schlange. Die hinteren Beinen, mit kräftigen Sprungmuskeln ausgestattet, waren zur Seite gestreckt, die Krallen der vorderen Gliedmaßen hatten sich in einen Riss im Asphalt gebohrt. Dicht über den beiden reglosen Augen des Wesens zeigte sich ein Loch in der Stirn, aus dem dunkle Flüssigkeit rann. Der Regen wusch sie fort.

»Eine Mischung aus Wolf, Bär und Schlange?«, fragte Benjamin verwundert.

Louise hob den Kopf und sah erneut in beide Richtungen die Straße entlang. Weit und breit regte sich nichts. »Im Nebel gibt es noch weitaus seltsamere Kreaturen. Dies ist ein Springer, und eine Kugel hat ihn getötet. Siehst du hier?« Sie zeigte aufs Loch in der Stirn des Geschöpfs. »Das ist eine Schusswunde. Ich glaube kaum, dass eine von Hannibals Patrouillen hier unterwegs gewesen ist. Also kommen nur Streuner infrage. Komm, Ben. Lass uns von hier abhauen.«

Sie lief durch den Regen zur anderen Straßenseite, und Benjamin folgte ihr erneut. Dicht an der Häuserfront setzten sie den Weg in Richtung Innenstadt fort.

»Wer sind die Streuner?«, fragte Benjamin.

»Miese Typen«, sagte Louise. »Manche von ihnen sind schon ziemlich lange hier. Länger als ich.«

»Seit wann bist du …«

»Seit wann ich tot bin?« Louise blieb stehen, als sie eine Kreuzung erreichten, und holte unter ihrem Cape eine handgezeichnete Karte hervor, die in einer knittrigen Klarsichthülle steckte. Der Regen prasselte darauf. »Seit siebzehn Jahren, glaube ich. Es ist nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Die Jahreszeiten in den einzelnen Stadtteilen sind unterschiedlich, Tag und Nacht nicht immer gleich lang. Aber ich glaube, es müssten siebzehn Jahre sein.« Sie deutete nach links, in eine schmalere Straße. »Dort entlang. Es ist ein kleiner Umweg, aber dadurch weichen wir dem Loch aus.«

»Bist du als Kind hierhergekommen?«, fragte Benjamin, als sie die Kreuzung überquerten. Er sah noch einmal zurück zu der Kreatur, die mehrere Hundert Meter hinter ihnen auf der Straße lag, getötet von einer Kugel.

»Nein.« Louise zögerte kurz. »Als ich hierherkam, war ich neunundzwanzig. Also wäre ich jetzt eigentlich sechsundvierzig.«

»Aber …«

»Ich sehe nicht so alt aus, meinst du?« Louise lächelte unter ihrer Kapuze, aber es war ein schiefes Lächeln. »Tote altern nicht, Ben. Niemand von uns wird älter. Die Alten bleiben alt, die Jungen jung. Einige Mitglieder der Gemeinschaft glauben, dass wir im Paradies gelandet sind. Ich schätze, ihre Vorstellung vom Garten Eden ist der Supermarkt.«

»Wenn dies das Paradies sein soll … Ich habe es mir anders vorgestellt.«

»Oh, im Paradies sind wir hier gewiss nicht, meiner bescheidenen Meinung nach.« Es klang ein wenig bitter. »Aber vielleicht auch nicht in der Hölle. Obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin.« Louise lachte leise. »Es kommt auf den jeweiligen Standpunkt an. Frag die Streuner. Sie sehen die Dinge aus einem anderen Blickwinkel als Hannibal, das steht fest. Und da wir gerade bei Himmel und Hölle sind …« Sie hob den Arm und deutete auf einen Turm, der etwa einen Kilometer vor ihnen aufragte. Daneben wölbte sich eine Kuppel weiß wie Schnee.

»Eine Moschee?«, fragte Benjamin und blinzelte im Regen.

»Ja. In den mir bekannten Teilen der Stadt gibt es zwei, und hier hört man manchmal die Stimme eines Muezzin vom Minarett. Wenn es Strom zur richtigen Zeit gibt oder der Prediger Batterien für sein verdammtes Megafon auftreiben kann. Ich habe einmal kurz mit ihm gesprochen. Er stammt aus Kairo und ist im Nil ertrunken.« Louise blieb kurz stehen und deutete nach links. »Auf der anderen Seite des Flusses, dem noch niemand einen Namen gegeben hat, gibt es eine Synagoge und mehrere kleine hinduistische und buddhistische Tempel. Der Prediger spricht in ihnen allen, aber meistens hat er nicht mehr als zwei oder drei Zuhörer. Ich halte ihn für ebenso irre wie Kowalski, aber er ist Hannibal aus irgendeinem Grund sympathisch, vielleicht wegen seines religiösen Fimmels, und deshalb lässt er ihn immer wieder in den Supermarkt. Öfter als mich oder die anderen Unabhängigen.« Louise schniefte leise. »Wie dem auch sei, unser Jenseits ist nicht allein Christen vorbehalten. Ob das etwas zu bedeuten hat …« Sie zuckte die Schultern unter dem Regencape. »Wenn du wissen willst, wer wirklich plemplem ist, Ben … Ich sage nur: Dago. Mit ihm könnten Kowalski und der Prediger nicht einmal dann mithalten, wenn sie noch einmal zehn Jahre Zeit hätten, das Verrücktsein zu üben.«

»Dago …«, murmelte Benjamin.

Louise wich einer Pfütze aus. Der Regen wurde noch stärker, prasselte auf sie herab und verwandelte die Rinnsteine in Bäche.

»Der Anführer der Streuner«, sagte Louise. »Ein echt übler Bursche. Hat schon zweimal versucht, den Supermarkt unter Kontrolle zu bringen. Bisher ohne Erfolg. Der Knallkopf fühlt sich dazu berufen, die ganze Stadt zu beherrschen. Was auch immer geschieht, Ben: Halt dich von ihm und den Streunern fern. Sie sind noch immer auf der Suche nach dem Arsenal, genau wie ich und einige der anderen, und wer es als Erster findet, hat einen echten Trumpf in der Hand. Es muss hier irgendwo sein, und …«

Louise unterbrach sich, als sie Benjamins Blick bemerkte. Sie blieb stehen und zog ihn in einen Hauseingang, wo sie einigermaßen vor dem Regen geschützt waren.

»Ich hab’s schon wieder getan, nicht wahr? Geplappert, meine ich. Bist gerade erst in der Stadt eingetroffen, und ich quatsche dich voll.« Sie lächelte matt.

»Was?« Vor Benjamins Augen begann sich alles zu drehen. Das Trommeln des Regens und Louises Stimme verschmolzen zu einem Brummen, das immer lauter wurde, zu einem Brausen, das es fast unmöglich machte, einzelne Worte wahrzunehmen. Louises Lippen bewegten sich, und er musste sich konzentrieren, um sie zu verstehen.

»Hier, Ben, trink einen Schluck. Hörst du? Trink von der Medizin.«

Louise hatte eine Flasche aus ihrem Rucksack geholt und hob sie ihm an den Mund. Er trank und verzog das Gesicht. Hatte es beim ersten Mal ebenso gebrannt? Er konnte sich nicht daran erinnern.

»Meine Güte, was ist das?«, ächzte er und beobachtete, wie Louise selbst einen Schluck nahm, die Flasche dann wieder in ihrem Rucksack verschwinden ließ.

»Eine Mischung aus Schnaps und Kräutersäften. Das genaue Rezept bleibt Emilys Geheimnis.«

»Emily?«

»Die Apothekerin.« Louise berührte seine Wange. »Na bitte, du kriegst wieder Farbe. Auch die Toten wissen einen guten Schluck zu schätzen.«

»Ich habe vor einigen Jahren mit dem Trinken aufgehört. Es schadet der Gesundheit.«

Louise klopfte ihm auf den Arm. »Das ist das Gute daran, wenn man tot ist. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist bereits passiert. Komm jetzt, Ben. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns.«

4

Sie wanderten durch eine Dämmerung, die Stunden dauerte, als könnte sich die Stadt nicht entscheiden, ob sie wachen oder schlafen wollte. Es hörte schließlich auf zu regnen, und am Himmel drifteten seltsam regelmäßige Wolken auseinander, schufen Platz für die Sonne, die zwar nicht größer war als jene, die Benjamin aus seinem Leben kannte, aber irgendwie den Eindruck vermittelte, näher zu sein. Sie wirkte … künstlich, wie eine große Lampe, die jemand an den Himmel gehängt hatte, der gar nicht so groß und weit war, wie es zunächst den Anschein haben mochte.

Der Abend ließ die Schatten länger werden und die Farben verblassen, aber die Fenster der Gebäude blieben dunkel – nirgends brannte Licht. Wenn Benjamin nicht nach Kattrin Ausschau hielt, oder nach irgendjemandem, der außer ihnen in den Straßen unterwegs war, hob er manchmal den Blick und ließ ihn über die Fenster streichen. Einmal glaubte er zu sehen, wie sich kurz eine Gardine bewegte, aber vielleicht lag es am Wind, der durch die zerbrochene Scheibe wehte. Leer erstreckten sich die Straßen vor ihnen, und sie waren wirklich leer: Nirgends standen oder fuhren Autos; nur einmal bemerkte er ein halb verrostetes Fahrrad an einer Ecke, mit einer rostigen Kette an einen fleckigen Laternenpfahl gebunden. Manche Hauseingänge standen offen; andere waren mit Brettern vernagelt, ebenso viele Fenster im Erdgeschoss. Gelegentlich kam ein Quietschen und Knarren von Schildern, die sich halb aus ihren Halterungen gelöst hatten und im Wind schwangen. Es war eine alte Stadt, die nun allmählich in die Dunkelheit der Nacht sank. Das Einzige, was sich in den Straßen bewegte, war der Staub, den stärkere Windstöße aufwirbelten, und doch fühlte Benjamin die Präsenz von Leben. Diese Stadt im Jenseits war nicht tot, obgleich Tote in ihr wandelten.

Einmal waren sie gezwungen, eine lange, breite Treppe emporzusteigen, denn in den beiden Gassen, die weiter in Richtung Stadtmitte führten, stapelten sich alte Möbel und Unrat aller Art zu hohen Barrieren, die mühseliges Klettern erfordert hätten, wollte man auf die andere Seite gelangen. Die Barrikaden sahen ebenso alt aus wie alles andere, und Benjamin fragte Louise, warum sie sie nicht auf ihrer Karte eingezeichnet hatte. Sie leuchtete darauf, mit einer kleinen Taschenlampe, in der – wie sie betonte – ihre letzte Batterie aus dem Supermarkt steckte, drehte die Karte und versuchte sich zu orientieren. Die Stadt verändere sich immer wieder, antwortete sie, was auch immer das bedeutete. Und so alt die Barrieren auch aussähen, sie seien neu.

Die Treppe führte auf einen kleinen, offenbar künstlich angelegten Hügel, der sich über die Dächer der nächsten Gebäude erhob. Auf der Kuppe stand eine Statue aus Bronze: ein Mann mit hoch erhobenem Schwert, ein Krieger, und er saß nicht auf einem Pferd, sondern auf dem Rücken eines mit Beinen ausgestatteten Schlangenwesens, vielleicht ein Drache. Benjamin blieb vor der großen Statue stehen, beeindruckt vom Detailreichtum der Darstellungen, und als er dem Schlangenwesen oder Drachen in die Augen sah, glaubte er, ein Blinzeln zu sehen, als lebte das Geschöpf, als könnte es gleich vom Sockel springen und den Krieger auf seinem schuppigen Rücken in die Schlacht tragen. Für einen Moment war ihm, als hörte er sogar den Atem von Ross und Reiter, vielleicht auch ein leises Klirren vom Kettenhemd des Mannes. Dann legte ihm Louise die Hand auf den Arm, und aus der Statue wurde wieder unbelebte Bronze, ein dunkle Silhouette vor dem dunkel gewordenen Himmel.

»Da drüben geht es weiter«, sagte Louise und deutete zur anderen Seite des Hügels. Dort führte eine zweite Treppe hinab, und hinter ihr wand sich eine Straße durch die in dichter werdende Schatten gehüllte urbane Landschaft. Benjamin trat zur Tafel vor der Statue und las, was auf ihr geschrieben stand:

WEH! WUNDERLICHE, EINSAME STADT, DRIN TOD SEINEN THRON ERRICHTET HAT, TIEF UNTER DES WESTENS DÜSTERER GLUT, WO SÜNDE BEI GÜTE, WO SCHLECHT BEI GUT IN LETZTER EWIGER RUHE RUHT.

Er hatte die Worte geflüstert, und Louise fragte erstaunt: »Kannst du das lesen?«

»Was? Natürlich. Ich …« Benjamin unterbrach sich, als er die Zeichen auf der Tafel sah: eine wirre Mischung aus Schnörkeln, Strichen und Punkten, wie willkürlich angeordnet und ohne erkennbaren Sinn. »Ich könnte schwören …«, murmelte er und fügte nach kurzem Zögern hinzu: »Edgar Allan Poe. Die Worte stammen von ihm, und ich bin sicher, dass ich sie hier gelesen habe.«

Louise musterte ihn einige Sekunden lang, wandte sich dann ab und hob einen kleinen Feldstecher vor die Augen. Benjamin sah in die gleiche Richtung. »Sind das Lichter in der Ferne?«

»Ja, und sie stammen von der Gemeinschaft. Der Weg ist noch immer weit, aber mit ein bisschen Glück stoßen wir auf eine ihrer Patrouillen.«

Als sie die Treppe auf der anderen Seite des Hügels hinuntergingen, fiel Benjamin ein Bereich der Stadt auf, in dem es besonders dunkel war, als sei er bereits von der Finsternis der Nacht erreicht, während anderenorts Reste des Tages im düsteren Zwielicht verharrten.

»Das Loch«, sagte Louise. »Der Umweg hat uns daran vorbeigebracht, aber für meinen Geschmack sind wir ihm noch immer viel zu nahe.«

»Das Loch?« Kälte ging von der pechschwarzen Finsternis aus, und Benjamin fröstelte.

»Ein Loch in der Stadt. Woher es stammt, wie es entstand, wohin es führt …« Louise zuckte die Schultern. »Ich habe Laurentius einmal danach gefragt, und er meinte, das Loch sei vielleicht ein Weg in die Unterwelt. Dass das Jenseits eine Unterwelt haben kann, ist eine interessante Vorstellung.« Bei diesen Worten glaubte Benjamin, vage Ironie in Louises Stimme zu hören. »Aber vielleicht hat sich Laurentius einen Scherz erlaubt. Sein Humor kann manchmal recht sonderbar sein.«

»Du hast ihn schon einmal erwähnt«, sagte Benjamin. »Wer ist dieser Laurentius?«

»Wir nennen ihn auch den Alten. Weil er ein Greis ist und von uns allen am längsten in der Stadt lebt. Er wählte den Namen Laurentius. Da fällt mir ein … Überleg dir einen neuen Namen, Ben. Hannibal fordert dich bestimmt auf, ihm einen zu nennen.«

»Warum?«

»Er hält das für wichtig. Ein neuer Name für eine neue Existenz, meint er. Ich fand das ganz vernünftig, als ich noch zur Gemeinschaft gehörte.«

»Und jetzt gehörst du nicht mehr dazu?«

Erneut hob und senkte sie die Schultern.

»Ist Louise dein wahrer Name?«

Sie lachte leise. »Hannibal würde diese Frage zum Anlass nehmen, dir einen langen Vortrag darüber zu halten, was ein wahrer Name ist. Hier bin ich Louise, Ben. Früher war ich jemand anders. Manchmal holt mich mein altes Ich ein, hier drin, und dann tut es weh.« Sie tippte sich an die Stirn.

Benjamin versuchte noch, aus diesen Worten schlau zu werden, als Louise plötzlich am Rand einer dunklen Kreuzung stehen blieb. Auf der anderen Seite erhob sich ein Prachtbau mit Säulen neben einem breiten Eingang. Den großen Schaukästen zu beiden Seiten fehlte das Glas, und der Wind spielte mit den Resten von Plakaten darin. Fransige Fahnen knarrten im Wind, und zunächst glaubte Benjamin, dass sich außer ihnen nichts bewegte. Doch dann sah er einen Schemen im finsteren Eingang, eine vage Gestalt, die sich aus der Dunkelheit löste und über den Bürgersteig glitt.

»Ein Schatten«, zischte Louise. »Wir sind dem Loch zu nahe, verdammt. Was auch immer geschieht, Ben: Rühr dich nicht von der Stelle. Beweg dich nicht. Du darfst nicht einmal blinzeln. « Sie stand wie erstarrt und sprach aus dem Mundwinkel.

»Was …«, begann Benjamin.

»Keinen Mucks«, warnte Louise leise. »Die Schatten sehen schlecht. Wenn wir uns nicht bewegen, bemerken sie uns vielleicht nicht.«

Eine zweite Silhouette kam aus dem Eingang des Theaters, folgte der ersten über den Bürgersteig und auf die Straße. Es waren keine Menschen, die dunkle Kleidung trugen und dadurch mit der Nacht verschmolzen, sondern tiefschwarze Gestalten, schwarz wie das Loch, dessen Finsternis weit über die Dächer der Stadt ragte. Als sie sich näherten, zeichneten sich deutlich Arme und Beine ab, auch Kopf und Hals, aber es fehlten Augen, Nase, Mund und andere, individuelle Merkmale. Benjamin wusste nicht, was es mit diesen Schatten auf sich hatte, doch er hielt es für besser, sich ein Beispiel an Louise zu nehmen. Wie sie stand er völlig unbewegt da und versuchte, nicht zu blinzeln und möglichst flach zu atmen. Gleichzeitig spürte er, wie der Wind an der Plastikplane zupfte, die er sich um die Schultern gelegt hatte, und aus dem Augenwinkel sah er, dass sich auch Louises Regencape bewegte. Die beiden Schatten überquerten die Kreuzung, mit Schritten, die nicht das geringste Geräusch verursachten, und als die Entfernung auf weniger als zehn Meter schrumpfte, spürte Benjamin die von ihnen ausgehende Kälte. Mit der Dunkelheit, die sie brachten, kam Frost, und als sie kurz verharrten, als müssten sie sich orientieren, bildete sich Eis auf dem Asphalt unter ihnen.

Ein Windstoß hob Benjamins Plastikplane und ließ Louises Cape flattern. Die beiden Schatten drehten synchron den Kopf, und obwohl sie keine Augen hatten, war Benjamin sicher, ihren Blick zu spüren, kalt wie das Eis zu ihren Füßen. Sie setzten den Weg über die Straße fort und kamen direkt auf sie zu.

Louise schaltete ihre kleine Taschenlampe ein, warf sie und rief: »Sie haben uns gesehen. Lauf, Ben!«

Sie rannte los, mit wehendem Regencape, und Benjamin sprang fort von den beiden Schatten, die erneut stehen geblieben waren und dem tanzenden Licht der Taschenlampe nachsahen. Ich fliehe, dachte er, während seine Schuhe auf den nassen Asphalt klatschten. Ich bin tot und fliehe vor etwas, das ich nicht kenne und von dem ich nicht weiß, was es mir antun könnte. Was hat ein Toter zu befürchten?

Diese Frage stellte er Louise, nachdem sie zehn Minuten lang durch die nächtliche Stadt gelaufen waren – durch Straßen und Gassen, treppauf und treppab – und sich schließlich in einem muffig riechenden Keller versteckten, an dessen Wand mit blutroter Farbe geschrieben stand: »Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!« Benjamin sah die Schriftzeichen nur, weil das Licht eines am Himmel glühenden Flecks durchs Fenster fiel.

Louise sah nach draußen. »Was ein Toter zu befürchten hat?«, wiederholte sie flüsternd. »Ewige Verzweiflung. Schmerz. Oder nochmaligen Tod. Er wird durch Wiederholung nicht weniger unangenehm. Glaub mir, ich kann ein Lied davon singen. Der Tod existiert auch hier im Jenseits, aber er endet immer wieder mit dem Leben. Da sind sie!« Louise beugte sich vor. »Drüben bei der Brücke über dem Kanal. Sie scheinen die Spur verloren zu haben.«

»Was sind das für Geschöpfe?«, keuchte Benjamin. Er war noch immer außer Atem.

Louise rückte ein wenig vom Fenster fort. »Ich weiß nicht einmal, ob es in dem Sinne ›Geschöpfe‹ sind. Wir nennen sie Schatten, aus gutem Grund, wie du gesehen hast. Sie kommen aus dem Loch, und normalerweise erscheinen sie nur dann in anderen Teilen der Stadt, wenn sich der Nebel über das Loch hinweg ausbreitet. Diese beiden Schatten … sie scheinen auf uns gewartet zu haben. Als hätten sie von uns gewusst.«

Benjamin setzte sich und lehnte den Rücken unter den roten Worten an die Wand. Der glühende Fleck am Himmel bewegte sich langsam, und sein durchs Fenster fallendes Licht wanderte über die Wand, erreichte die Ecke und eine dicke Spinne, die dort in ihrem staubigen Netz auf Beute wartete. Benjamin, der sich in seinem Leben immer vor Spinnen geekelt hatte, beobachtete sie und fragte sich, ob sie ebenfalls in der anderen Welt gestorben war, vielleicht von jemandem zertreten oder von einem Vogel gefressen, um nach ihrem Tod hier ein neues Leben zu beginnen. Plötzlich lachte er, leise und ein wenig schrill.

Louise beäugte ihn neugierig. »Was findest du so lustig?«

»Gibt es auch für Spinnen ein Leben nach dem Tod?«, fragte er und hob die Hand.

Louise blickte in die Ecke des Kellers und zuckte die Schultern. Dann spähte sie wieder aus dem Fenster, öffnete mit einer Hand ihren Rucksack und holte die Flasche daraus hervor.

»Das ist Medizin«, sagte Benjamin matt. »Du bist nicht krank.«

»Und wenn schon.« Louise trank. »Möchtest du auch einen Schluck?«

Benjamin schüttelte den Kopf.

Louise trank noch einmal und verstaute die Flasche dann wieder in ihrem Rucksack. »Die beiden Schatten sind weg, aber ich traue dem Frieden nicht. Wir warten hier noch eine Weile, bis wir ganz sicher sein können, dass die Luft rein ist. Übrigens …« Sie zeigte auf den Schriftzug über Benjamin. »Passt irgendwie, nicht wahr? Für die Stadt, meine ich. Dante Alighieri.«

»Du kannst die Worte lesen?«

»Ich bin keine Analphabetin, Ben.«

»Aber die Schriftzeichen auf der Tafel des Standbilds …« Benjamin drehte den Kopf und sah an der Wand hoch. Die Buchstaben verwandelten sich nicht in unleserliche Schnörkel. »Ein Zitat aus der Göttlichen Komödie. Hier scheint sich schon einmal jemand versteckt zu haben, wovor auch immer.«

»Jemand ohne Hoffnung«, murmelte Louise. »Das Leben kann sehr schwer sein, wenn selbst der Tod keinen Ausweg bietet.«

Benjamin trat zu ihr ans Fenster und war versucht, sie nach der Bedeutung ihrer letzten Worte zu fragen. Doch etwas hielt ihn davon ab. Während sie beide hinaussahen auf die nächtliche Stadt, musterte er sie aus dem Augenwinkel, sah ihr Profil und glaubte, tiefe Trauer darin zu erkennen, wie etwas Dunkles, das selbst dann auf ihrem Gesicht lag, als es das Licht vom glühenden Fleck am Himmel empfing.

»Was ist das?«, fragte er. »Was leuchtet da am Himmel?«

»Vielleicht der missglückte Versuch eines Monds. Du hast die Sonne gesehen; sie geht so einigermaßen, ebenso wie die Wolken. Beim Mond scheint irgendetwas nicht geklappt zu haben.«

Benjamin sah sie groß an. »Willst du damit sagen …«

»Jemand hat diese Stadt gebaut«, sagte Louise leise. »Und vielleicht nicht nur die Stadt.« Als sie Benjamins verblüfften Blick bemerkte, fügte sie hinzu: »Es gibt Theorien. Jeder macht sich seine Gedanken. Was letztendlich wahr ist … Wer weiß das schon? Früher hat Hannibal die Ressourcen des Supermarkts zu dem Versuch genutzt, den Dingen auf den Grund zu gehen, aber in letzter Zeit macht er das immer seltener. Er fügt sich, findet sich ab, wie viele der anderen Alteingesessenen. Je länger sie hier sind, desto weniger Fragen stellen sie, desto weniger denken sie nach.«

Eine Zeit lang blickten sie schweigend hinaus und beobachteten die Dunkelheit zwischen den Gebäuden. Nirgends regte sich etwas; die beiden Schatten schienen tatsächlich verschwunden zu sein.

»Wer ist Laslo?«, fragte Benjamin nach einer Weile.

Diesmal war es an Louise, verblüfft zu sein. »Du kennst ihn?«

»Du hast ihn erwähnt. Kurz nach meinem Erwachen.«

»Tatsächlich?« Louise sah wieder nach draußen. »Laslo ist ein Arschloch. Einer von diesen Typen, die alles versprechen und nichts halten. Davon hab ich schon im Leben genug kennengelernt, und ich hatte gehofft, dass sie mir im Tod erspart bleiben würden.«

Benjamin dachte an Kattrin und all die Dinge, die er ihr versprochen hatte.

»Er wollte mich zur Bibliothek bringen«, fuhr Louise nach einigen Sekunden der Stille fort. »Angeblich kannte er einen sicheren Weg. Ich habe mehrmals versucht, sie zu erreichen, aber ich musste immer wieder umkehren. Auch deshalb war ich auf der Suche nach dem Arsenal, als ich dich fand, Ben. Mit einer Waffe wäre es einfacher, zur Bibliothek zu gelangen. Was Laslo betrifft … Er bekam, was er wollte – mich –, und anschließend machte er sich auf und davon. Arschloch«, wiederholte sie.

Benjamin spürte, dass sie damit nicht die ganze Geschichte erzählt hatte, aber er verzichtete auf weitere Fragen, schaute in die Nacht und dachte an Kattrin.

Eine halbe Stunde später hörten sie in der Ferne ein Brummen, und Louise griff nach ihrem Rucksack. »Ich glaube, wir haben Glück«, sagte sie. »Das klingt nach einer Patrouille der Gemeinschaft.«

Als sie durch die Kellertür nach draußen traten, sah Benjamin noch einmal zu den roten Worten zurück, die jetzt nicht mehr von Dante Alighieri stammten, sondern lauteten: Verlass die Stadt. Er blinzelte, und die ursprüngliche Schrift kehrte zurück. Darüber war die Spinne aus ihrer Ecke verschwunden.

5

Sie fanden den Wagen dort, wo die Straße sich vor einem spitzwinklig zulaufenden Gebäude teilte: Rechts führte ein rissiges Asphaltband an dunklen Bürohäusern vorbei; links glänzte das regennasse gewölbte Kopfsteinpflaster einer schmalen Gasse zwischen Wohngebäuden, von dessen Wänden der Putz bröckelte. An der Gabelung standen wie vergessen Tische und Stühle eines leeren Cafés, das Benjamin an ein Bistro in Paris erinnerte. Vor drei Monaten hatte er dort mit Kattrin gesessen, und während sie von der nahen Seine schwärmte, hatte er an ein neues Projekt seiner Firma gedacht und den Schein der untergehenden Sonne als störend empfunden, weil ihn das Licht blendete.

So wie jetzt das Scheinwerferlicht des Wagens. Benjamin schirmte sich die Augen ab, als sie sich näherten, und Louise winkte mit beiden Armen. »He, ich bin’s!«, rief sie. »Hört ihr mich?«

Die Fahrertür wurde geöffnet, und jemand stieg aus dem mit laufendem Motor wartenden Fahrzeug. Benjamin war noch immer geblendet und konnte keine Einzelheiten erkennen. »Louise? Was machst du denn hier? Ich dachte, du hättest dich auf der anderen Seite des Flusses niedergelassen.«

»Hallo, Katzmann!«, rief Louise, die offenbar die Stimme erkannte. Und zu Benjamin: »Sie sind tatsächlich von der Gemeinschaft. Hätte mich auch stark gewundert. Die Streuner haben keine Wagen. Aber man kann nie wissen.« Lauter fügte sie hinzu: »Ich habe einen Neuen dabei. Könnt ihr uns zu Hannibal bringen?«

Jemand schaltete von Fernlicht auf Abblendlicht um, und als sie noch etwas näher kamen, sah Benjamin, dass der Wagen schon bessere Zeiten erlebt hatte. Er schien aus den Resten mehrerer Fahrzeuge zusammengebastelt zu sein. Die vordere Stoßstange war krumm, ein Kotflügel war eingedrückt, und der Dachgepäckträger machte den Eindruck, bei einer starken Erschütterung abfallen zu können.

Der Fahrer umarmte Louise, als sie herankamen. »Hast dich rar gemacht.«

Sie zuckte die Schultern, eine Geste, die Benjamin bereits vertraut erschien. »Ich bin lieber allein als in schlechter Gesellschaft. Womit ich natürlich nicht dich meine. Und auch dich nicht, Mikado«, sagte sie nach einem Blick in den Wagen.

»Abigale vermisst dich«, sagte der Mann auf dem Beifahrersitz.

»Wenn sie mich wirklich vermisst, hätte sie längst was tun können«, erwiderte Louise scharf. »Aber hat sie jemals ganz offen gegen Hannibal Stellung bezogen?« Sie deutete auf Benjamin. »Das ist der Neue.«

»Ich bin Katzmann.« Der Fahrer streckte ihm die Hand entgegen, und Benjamin ergriff sie.

»Harthman«, sagte er. »Benjamin Harthman.

»Nein, nur Benjamin«, warf Louise ein. »Und für mich Ben.«

Katzmann drückte fest zu. Er war kräftig gebaut, das Gesicht breit und markant, mit einer langen, krummen Nase, dünnen Lippen und einer weißen Narbe auf der einen Wange, die sichelförmig bis zum Unterkiefer verlief. Struppiges blondes Haar fiel ihm auf breite Schultern, die in einer gefütterten Leinenjacke steckten. Benjamin schätzte ihn auf vierzig, und er wirkte wie ein Nordeuropäer. Vielleicht ein Schwede oder Norweger. Im Halfter am Gürtel steckte ein Revolver mit abgewetztem Griff.

»Steigt ein«, sagte Katzmann. »Wir wollten ohnehin zurück.«

Wenige Sekunden später saßen sie im Fond, und der Wagen rollte an dem Gebäude mit dem aufgelassenen Café vorbei über die asphaltierte Straße. Das Licht der Scheinwerfer stach durch die Nacht.

»Ist euch irgendwas aufgefallen?«, fragte der Beifahrer namens Mikado, ein dunkler, südländischer Typ, kleiner und schmaler als Katzmann. Er hatte ein Gewehr – der Schaft im Fußraum, der Lauf am Seitenfenster –, das ebenso alt wirkte wie Katzmanns Revolver. Seine Finger spielten dauernd an den Knöpfen und Reglern eines mobilen Funkgeräts herum, das aus der Zeit vor den ersten Handys zu stammen schien und in dessen Lautsprecher es zischte und knackte. Ein Walkie-Talkie, erinnerte sich Benjamin.

»Zwei Schatten«, antwortete Louise. »Es hat nicht viel gefehlt, und sie hätten uns erwischt.«

»Du hast mir noch immer nicht gesagt, warum wir vor ihnen geflohen sind«, wandte sich Benjamin an sie. »Warum sind die Schatten gefährlich?«

»Wenn sie dich berühren, verlierst du das Bewusstsein. Später erwachst du irgendwo in der Stadt, an einem Ort, den du vielleicht nie zuvor gesehen hast. Und du hast schreckliche Bilder im Kopf, ohne zu wissen, ob es echte Erinnerungen sind oder die Reste von Albträumen.« Sie schauderte. »Kowalski hat es zweimal erwischt, und einmal war es so schlimm, dass es ihn umbrachte. Was vielleicht erklärt, dass er übergeschnappt ist.«

»Der Schock, Benjamin«, sagte Katzmann. »Er ist die eigentliche Gefahr. Durch den Kontakt mit einem Schatten kommt es zu einem psychischen Schock, der fast so schlimm ist wie der des Todes. Wir wissen nicht, was mit den Leuten geschieht, die von den Schatten entführt werden. Niemand von uns möchte glauben, dass die albtraumhaften Bilder, die später das Erwachen begleiten, auf tatsächliche Ereignisse zurückgehen. Manchmal träumen die Betreffenden von einem Feuer, das sie verbrennt, von einem Gebäude, das in Flammen steht und aus dem sie nicht fliehen können. Jedenfalls kommen die Schatten nicht in die Innenstadt. Solange wir dort bleiben, gibt es nichts zu befürchten.«

»Kennst du das neueste Gerücht, Louise?«, fragte Mikado. Seine Finger blieben an den Knöpfen des Funkgeräts in Bewegung, und das laute Kratzen aus dem Lautsprecher übertönte gelegentlich das Brummen des Motors.

»Ich bin ganz Ohr.«

»Angeblich versuchen die Streuner, sich die Schatten dienstbar zu machen. Es soll irgendetwas mit dem gelben Haus zu tun haben.«

Louise lachte. »So ein Quatsch!« Sie bemerkte Benjamins fragenden Blick. »Das gelbe Haus ist eine Art … Legende.«

»Es ist mehr als eine Legende«, sagte Mikado. »Ich hab’s selbst gesehen, bei einer Patrouille.«

»Und wie lange?«

»Na schön, nur für ein paar Sekunden. Aber ich erinnere mich deutlich daran!«

Louise zuckte die Schultern und sagte zu Benjamin: »Das gelbe Haus erscheint gelegentlich in der Stadt, und zwar immer an einer anderen Stelle. Bisher ist es noch niemandem gelungen, es zu betreten. Weil es immer nur für ein paar Sekunden da ist und wieder verschwindet, wenn sich ihm jemand nähert.«

»Wie dem auch sei, irgendetwas geht vor«, sagte Katzmann und lenkte den Wagen über einen Platz. »Hannibal glaubt, dass die Streuner eine größere Sache planen. Deshalb hat er uns und zwei andere Patrouillen losgeschickt. Alle drei Wagen gleichzeitig unterwegs, Louise! Vielleicht wollen sie noch einmal versuchen, sich den Supermarkt zu schnappen.«

»Oh, da wir gerade vom Supermarkt sprechen … Ich habe hier eine Eintrittskarte.« Sie klopfte Benjamin aufs Bein.

»Und die wird Hannibal akzeptieren, keine Sorge.« Eine Stimme kam aus dem Lautsprecher, undeutlich und verzerrt. Mikado klopfte auf das Gerät, hob es und drückte eine Taste. »Bist du das, Oskar? Kannst du mich hören? Kommen.«

Die Stimme erwiderte etwas, aber lautes Kratzen und Knacken zerriss die Worte. Mikado schüttelte das Walkie-Talkie einige Male, ohne dass der Empfang besser wurde. »Irgendetwas in dieser Gegend stört die Signale.«

»Es dauert nicht mehr lange, bis wir den äußeren Ring erreichen«, sagte Katzmann. »Von dort müsste es klappen.« Er drehte kurz den Kopf und warf einen Blick in den Fond. »Neulich habe ich Laslo gesehen.«

»Ach«, brummte Louise.

»Hat versucht, den Nebel zu durchqueren.«

»Weil er ein Blödmann ist.«

»Vielleicht hat der Geiger ihm was eingeflüstert«, meinte Mikado, schüttelte den Kopf und hantierte noch immer am Funkgerät. Besonders besorgt schien er nicht zu sein, fand Benjamin, denn er sah nur gelegentlich aus dem Fenster und achtete kaum auf das Gewehr, das in den Kurven hin und her rutschte.

»Der Geiger?«, fragte er.

»Er gehört zur Gemeinschaft«, sagte Louise. »Du wirst schnell merken, warum man ihn so nennt.«

»Lass mich raten. Weil er Geige spielt?«

»Und sogar ziemlich gut«, sagte Katzmann und lenkte den Wagen an einem Gebäudekomplex vorbei, der aus mehreren Kuppeln und Türmen bestand. Für Benjamin sah es nach einem Kongresszentrum aus. »Ich wette, er hat zu Lebzeiten Konzerte gegeben.«

»Aber daran erinnert er sich nicht, weil er das Gedächtnis verloren hat«, fügte Louise hinzu. »Zumindest teilweise. Ihm ist es als Einzigem gelungen, den Nebel zu durchqueren, aber dabei muss irgendetwas passiert sein, das ihm seine Erinnerungen nahm. Vielleicht traf er auf einen Schatten.«

»Er sagt, dass er den Nebel durchquert hat«, schränkte Mikado vorsichtig ein und lauschte kurz einem Zischen aus dem Lautsprecher. »Ich frage mich, wie er den Kreaturen entgangen sein will.«

»Ich glaube ihm«, brummte Katzmann. »Wir wissen, dass er die Stadt oben beim nördlichen Wasserturm verließ, während einer nebelfernen Phase. Einen Tag später fand man ihn im Süden beim Kranwald. Dazwischen liegen sechzig Kilometer. Irgendwie muss er dorthin gelangt sein. Eine Abkürzung durch den Nebel ist die einzige Erklärung.«

Benjamin konnte dieser Logik nicht ganz folgen. »Was hat es mit dem Nebel auf sich?«

»Er ist das Ende der Stadt«, sagten Katzmann, Mikado und Louise fast wie aus einem Mund.

»Und dahinter?«, fragte Benjamin. »Was befindet sich hinter dem Nebel? Was hat der Geiger dort gesehen?«

»Äh …«, sagte Katzmann.

Mikado sah über die Schulter und wechselte einen Blick mit Louise.

»Seid ihr so eingeschüchtert, dass euch solche Fragen selbst hier unangenehm sind?«, giftete Louise die beiden Männer an. Und zu Benjamin: »Niemand weiß, was sich hinter dem Nebel befindet. Wem oder was der Geiger dort auch begegnet sein mag, er hat’s vergessen. Manchmal murmelt er in seinen Träumen davon, und wenn man genau hinhört, kann man das eine oder andere erfahren. So war’s jedenfalls, als ich noch zur Gemeinschaft gehörte. Aber vielleicht klebt ihm Hannibal inzwischen nachts den Mund zu, wer weiß?«

»Ruhig Blut, Louise«, sagte Katzmann fast väterlich. »Wir haben nichts gegen Fragen, obwohl wir manchmal die Antworten nicht kennen. Aber wenn wir im Gloria sind, solltest du vorsichtiger sein. Wenn dich Hannibal hört, oder einer von den anderen … Dann könnte deine ›Eintrittskarte‹ ungültig werden. Und du möchtest doch in den Supermarkt, oder?«

Louise brummte etwas, das Benjamin nicht verstand, obwohl er dicht neben ihr saß. »Ich gebe den Rat an dich weiter, Ben. Als Neuer genießt du zu Anfang eine gewisse … Narrenfreiheit, aber verzichte besser darauf, Hannibal oder sonst jemanden …« Bei diesen Worten ging ihr Blick zu Mikado und Katzmann. »… zu fragen, wie man die Stadt verlassen kann. So was gilt als Subversion.«

»Jetzt übertreibst du, Louise«, brummte Katzmann.

»Der Nebel und was dahinter ist«, fuhr Louise laut fort, »das Loch und wohin es führt … Kein Wort davon, Ben, klar? Alles, was als Herausforderung des Status quo interpretiert werden könnte – verbeiß es dir. Wenn Hannibal merkt, dass du zur nachdenklichen Sorte gehörst, hält er dich für gefährlich und schmeißt dich raus. Er will, dass alles so bleibt, wie’s ist.«

»Komm schon, Louise, jetzt tust du ihm Unrecht«, sagte Katzmann. »Vor zwei Wochen hat er eine voll ausgerüstete Expedition ins Labyrinth geschickt, mit dem Auftrag, es zu erforschen.«

»Im Ernst?«, fragte Louise überrascht.

»Ich glaube, er ließ sich von Abigale dazu drängen«, meinte Mikado.

»Wer leitet die Expedition?«

»Petrow.«

Louise nickte langsam. »Petrow ist ein guter Mann. Hat noch nicht das Denken verlernt. Gibt es irgendwelche Nachrichten von der Expedition?«

»Bisher noch nicht.«

Eine Zeit lang schwiegen sie, und dafür war Benjamin dankbar. Ihm schwirrte der Kopf von Namen, mit denen er keine Gesichter in Verbindung bringen konnte, und von Dingen, die er nicht verstand. Er sah nach draußen und stellte fest, dass die Häuser nicht mehr völlig dunkel waren. Hier und dort sah er Licht in Fenstern.

Ein lautes Knacken kam aus dem Funkgerät, und dann: »Katzmann, Mikado, hört ihr mich?«

»Na endlich!« Mikado hob das Walkie-Talkie, erstattete jemandem namens Oskar Bericht und wies daraufhin, dass sie mit Louise und einem Neuen zurückkehrten. Es folgte ein längeres Gespräch, an dem Benjamin schnell das Interesse verlor. Er sah wieder hinaus in die Stadt, beobachtete die vielen dunklen und wenigen hellen Fenster. Seine Gedanken kehrten zu Kattrin zurück; er fühlte sich fast schuldig, schon seit einer ganzen Weile nicht mehr an sie gedacht zu haben, und fragte sich, was mit ihr geschehen sein mochte, wenn sie nach ihrem Tod irgendwo jenseits des Nebels angelangt war.

»Warum wollte Laslo durch den Nebel?«, fragte Louise etwa eine halbe Stunde später, als Mikado das Walkie-Talkie ausschaltete und es vor ihnen hell wurde.

»Vielleicht aus Liebeskummer«, sagte Katzmann.

»Ha!«, machte Louise.

Katzmann fuhr langsamer und steuerte den Wagen an einem Schlagbaum vorbei, den zwei in lange Mäntel gekleidete Männer gehoben hatten. Sie winkten, und Benjamin stellte fest, dass sie bewaffnet waren.

»Wir sind da«, sagte Katzmann.