Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

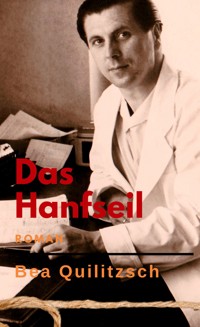

Deutschland, 1938-1957. Georg hasst die Nazis und glüht für die Medizin. Doch der Zweite Weltkrieg wirbelt seine Träume durcheinander; ein Stück Hanfseil und die Briefe seiner großen Liebe Anna retten ihm das Leben. Nach dem Krieg muss er seine beiden Herzensträume begraben: Das Medizinstudium wird ihm verwehrt und Anna lehnt seinen Heiratsantrag ab. Durch die Heirat mit der patenten Lily scheint sich alles zu fügen. Doch die Beziehung zu Anna geht weiter. Seine Flucht mit Lily von Ost nach West macht alles nur noch schlimmer. Wie entscheiden sich Georg, Anna und Lily? Und wer ist der unbekannte Zuhörer von Antonia im Westen Deutschlands? Die verträumte, junge Krankenschwester wünscht sich in der gesellschaftlichen Enge der 50er Jahre vor allem eines: Unabhängigkeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 562

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Svenja und Janina. Für Hannelore. Für meinen Vater.

„Nicht das Lippenbekenntnis, nur das Leben und Handeln adelt und erhebt.“

Clara Zetkin

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung

Erster Teil

Kapitel 1 1938

Kapitel 2 1938 – einen Tag später

Kapitel 3 1939

Kapitel 4 Antonia

Kapitel 5 1940

Kapitel 6 Antonia

Kapitel 7 1941

Kapitel 8 Antonia

Kapitel 9 Sommer 1941

Kapitel 10 September 1941

Kapitel 11 1942/43

Kapitel 12 Antonia

Kapitel 13 November 1943

Kapitel 14 Dezember 1943

Kapitel 15 Weihnachten 1943

Kapitel 16 1944

Kapitel 17 1945

Kapitel 18 Antonia

Zweiter Teil

Kapitel 19 August 1947

Kapitel 20 September 1947

Kapitel 21 Oktober 1947

Kapitel 22 Antonia

Kapitel 23 November/Dezember 1947

Kapitel 24 1948

Kapitel 25 1949-1950

Kapitel 26 Antonia

Kapitel 27 1954 – 1955

Kapitel 28 Antonia

Kapitel 29 Sommer 1955

Kapitel 30 Herbst 1955

Kapitel 31 Antonia

Kapitel 32 Weihnachten 1955 – Ostern 1956

Kapitel 33 Herbst 1956

Kapitel 34 Spätherbst 1956

Kapitel 35 Antonia

Kapitel 36 Dezember 1956

Kapitel 37 Antonia

Kapitel 38 April 1957

Epilog

Dank

Vorbemerkung

Dieser Roman ist angelehnt an eine Familiengeschichte und doch frei erfunden. Zwar haben einige der Figuren das eine oder andere biographische Detail von einem der Vorbilder der Geschichte übernommen, doch bleiben sie künstliche Charaktere. Denn die Gefühlswelt, alle Dialoge und intimen Szenen, die Handlungen der Protagonisten und weiterer Figuren sind die absolute Erfindung der Autorin.

Jede darüber hinausgehende Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Hingegen sind fast alle Briefe sowie sämtliche Bescheide und Zeugnisse Originaldokumente. Tagebuchnotizen und Fotos eines Vorbilds der Geschichte dienten sowohl der Inspiration als auch der Authentizität des Romans.

Erster Teil

1938 bis 1946

Kapitel 1 1938

„Du bist ein asoziales Schwein, Georg! Wie konntest du einfach so verschwinden?“ Max schnauzte ihn zu Hause im Wohnzimmer an, als wäre er der Lagerleiter persönlich.

„Hast du gar kein Pflichtgefühl? Der Arbeitsdienst ist ein Ehrendienst am deutschen Volke!“ Sein Bruder brüllte fast.

„Ich beteilige mich nicht an jedem Quatsch und in der Partei bin ich auch nicht. Warum schreist du so, du Nazi-Verehrer?“ Georg hatte seine Arme unter der Brust verschränkt und schaute seinen Bruder herausfordernd an.

„Du kommst in Teufels Küche, weißt du das?“, fuhr Max ihn noch aufgebrachter und umso lauter an.

„Mein Gott, Junge, hoffentlich bekommst du keine Schwierigkeiten.“ Georgs Mutter stellte das Essen auf den Tisch und schüttelte den Kopf.

„Und dann wegen mir! Ich wäre doch an einem anderen Tag wiedergekommen“, sie schien ehrlich besorgt, besonders nachdem Max sich so aufgeregt hatte.

Es war Herbst 1938 und genau drei Stunden her, dass Georg seine vierundzwanzigstündige Strafe wegen einer fehlenden Zwecke am Stiefel abgeleistet hatte. Und danach abgehauen war.

Georg war neunzehn, ein gutaussehender junger Mann, mittelgroß und schlank. Er hatte dichtes dunkles, nahezu schwarzes Haar, das er aus der Stirn kämmte, graublaue Augen und einen fast sinnlichen Mund. Erst seit drei Monaten war er Krankenpfleger beim Reichsarbeitsdienst und jetzt dieser Mist!

Er hatte versucht, unauffällig zu bleiben und die Zeit hinter sich zu bringen, denn er hasste alles Militärische, alles Braune und jeglichen Zwang.

Drei Monate lang hatte er Glück gehabt, dann setzte es eine Strafe, denn es fehlte die berühmte eiserne Zwecke auf der Sohle des Stiefels. Zum zweiten Mal.

Georg wurde dazu verurteilt, sich von neun Uhr morgens an alle zwanzig Minuten in einem neuen Dienstanzug beim Wachhabenden zu melden. Sämtliche Kleidungsstücke, die er zwischen den Meldungen auszog, musste er peinlichst genau zusammenfalten und ebenso korrekt in den Spind räumen. Der Vorgesetzte hatte dies jedes Mal akribisch zu kontrollieren. Der ganze Spuk dauerte vierundzwanzig Stunden.

„Ich versteh ja so manches, selbst diese Strafe. Aber ausgerechnet vorgestern, am Sonntag, kam Mutter zu Besuch! Die Kerle haben sie gezwungen, sich den Maskenball, wie sie diese Bestrafung nennen, mit anzusehen! Und zwar ohne, dass sie auch nur ein einziges Wort mit mir wechseln durfte! Kannst du dir das überhaupt vorstellen in deiner Führer-Verehrung?“ Mutter schlug sich erschrocken die Hand vor den Mund.

„Der Arbeitsdienst ist kein Ferienlager! Verstehst du das? Er ist deine verdammte Pflicht! Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, musst du mit den Konsequenzen leben“, schnauzte Max, er wurde rot im Gesicht.

„Du hättest sie sehen sollen, wie sie da auf dem Besucherstuhl saß! In ihrem geblümten Sommerkleid, das sie sonst nur zu Festtagen trägt!“ Georg sprach mit betont leiser Stimme. „Es war ganz so, als wollten sie Mutter gleich mitbestrafen!“ Er seufzte. „Rechtes Pack!“ Mit seiner Beherrschung war es langsam vorbei.

„Georg, reiß dich zusammen!“, Max brüllte erneut. Georg blickte in sein wutverzerrtes Gesicht. Er sah sie vor sich, seine Mutter, wie sie den Hut auf dem Schoß knetete, die hochgesteckten blonden Haare waren plattgedrückt wie der Hut. In regelmäßigen Abständen hatte sie betrübt den Kopf geschüttelt. Er hatte sich geschämt und weitergemacht: Umziehen, Kleidung zusammenfalten, einräumen, Meldung beim Wachhabenden und wieder von vorne. Was sollte er sonst tun?

Nach zwei Stunden war die Mutter aufgestanden, hatte ihm kaum merklich zugenickt und war zurück in die Stadt gefahren. Sie musste wesentlich stolzer auf ihren erstgeborenen Sohn sein, der immer alles perfekt hinbekam. Er selbst bekam ständig Schwierigkeiten und einen präsentablen Eindruck hatte er seiner Mutter bei diesem Besuch definitiv nicht vermitteln können.

„Ich hoffe, dein Benehmen bringt mich in der Partei nicht in die Bredouille!“, blaffte Max jetzt.

„Sonst hast du keine Probleme? Die Partei! Öffnet der Karriere Tür und Tor, was?“

„Jungs, jetzt hört doch auf!“ Mutters gütige graue Augen weiteten sich.

„Ich hab die vierundzwanzig Stunden durchgestanden, Mutter! Keine Bange. Aber jetzt ist es mit meinem Verständnis für den Arbeitsdienst vorbei! Mir war von vornherein klar gewesen, dass das schiefgehen musste! Ich habe pflichtgemäß meine Strafe abgeleistet, danach bin ich aus der Stube, hab mein Fahrrad geschnappt und hab mich auf den Heimweg nach Bitterfeld gemacht!

Und es reicht jetzt mit deinen Ermahnungen, Max!“

Der Bruder öffnete den Mund, als wolle er etwas sagen, sah seine Mutter an und schloss die Lippen zu einem schmalen Strich. Offenbar schien er es vorzuziehen zu schweigen. Seine Miene sprach Bände.

Breitbeinig und herausfordernd stand Georg im Wohnzimmer und begegnete diesem eiskalten und verachtenden Blick so selbstbewusst wie möglich. Er war sich des Ärgers gegenwärtig, der kommen würde wie das Amen in der Kirche. Max war ein Sinnbild dafür.

Doch er fühlte den Stolz in sich. Es war der Stolz darauf, eine weiße Armbinde mit dem Roten Kreuz tragen zu dürfen, statt wie sein Bruder die rote SA-Binde mit dem schwarzen Hakenkreuz. Georg war bereit, seinen Kampf gegen diesen ganzen Unsinn auszufechten, die Lagerleiter eingeschlossen. Aber er hatte keine Lust, dieses parteigeschwängerte Gewitter seines vier Jahre älteren Bruders länger über sich ergehen zu lassen.

Er wippte mit den Füßen, sodass seine Stiefel auf dem Parkett knirschten. „Was gibt´s zu essen?“, fragte er in die plötzliche Stille.

„Ich scheine geahnt zu haben, dass du kommst“, seufzte seine Mutter und nahm die Deckel von den beiden weißen Porzellanschüsseln. In der ersten verbargen sich Königsberger Klopse, in der zweiten Salzkartoffeln. Georg strahlte aus unschuldig blickenden Augen, denn Hedwig hatte sein Lieblingsgericht gekocht.

Während er Minuten später genüsslich das Fleisch aus der Soße mit den Kapern fischte, wanderten seine Gedanken an den Beginn seines Arbeitsdienstes zurück. Er grinste, denn er erinnerte sich an das Glücksgefühl, das er empfunden hatte, als man ihn statt in eine militärische Einheit zur Ausbildung in die Krankenpflegeschule der Universitätsklinik in Halle abkommandierte. Denn, so sehr er den militärischen Drill verabscheute, so sehr liebte er die Medizin.

„Warum grinst du so dämlich?“, fragte Max mit unbeherrschter Stimme. Er sprach also doch.

„Ach, nichts, ich denke nur nach! Die Gedanken sind frei, Max!“

Max antwortete nicht mehr. Mutter schwieg ebenfalls und aß. Georg spießte ein Fleischbällchen auf und blickte durch das Fenster in den Innenhof. Aber er sah den kleinen Park nicht, auf den er sonst so stolz war. Er dachte an die Lagerführer und den sinnlosen Drill. Es wurde nicht gesprochen, sondern gebrüllt. Über den Lagerhof rannte man grundsätzlich. Ob zur Toilettenbaracke oder zur Küche, alles rannte. Wer es sich erlaubte, zu gehen, wurde bestraft. Auf der Schuhsohle durfte kein einziger der zweiunddreißig eisernen Beschläge fehlen. Wie er erlebt hatte, war dies eine weitere zu bestrafende Verfehlung. Geschlafen wurde auf Strohsäcken. Selbst Georg hatte gelernt, mit dem Spaten so zu hantieren als wäre er ein Gewehr.

Gott sei Dank lautete sein Hauptauftrag, eine sogenannte Heilstube zu betreuen. Die Lagerführer befahlen ihm, die Quote von drei Prozent Krankenstand nicht zu überschreiten. Passend stand an der Wand seines Ambulanzraumes in großen schwarzen Lettern geschrieben: Lerne leiden, ohne zu klagen. Georg schüttelte den Kopf über diesen unsinnigen Satz. Doch sein jetziges Problem war wesentlich gravierender. Er war getürmt.

---

Trotz aller Bitten seiner Mutter und der Ermahnungen seines Bruders, die nach dem Mittagessen regelrecht auf ihn herab prasselten, blieb Georg stur. Er weigerte sich strikt, reumütig nach Eilenburg zurück zu radeln, wie Max das von ihm verlangte. Folgerichtig erschien am nächsten Tag ein Unterführer in der Halleschen Straße in Bitterfeld und holte Georg wieder ab.

Im Lager gab es ein kurzes Verhör.

„Mein Rechtsempfinden ist völlig normal, ich bin doch freiwillig hier“, erklärte Georg dem Lagerführer äußerlich seelenruhig. Er tat zumindest so, als wisse er nicht, worüber sich sein Vorgesetzter so aufregte.

„Ich habe nie irgendeinen Eid geschworen, und in der Partei bin ich auch nicht!“ Der Vorgesetzte bekam jetzt ein dunkelrotes Gesicht und schien fast überzukochen vor Wut.

„Deinen Eigensinn werden wir dir schon noch austreiben!“, brüllte er ihn an und kam ihm mit seiner Fratze so nahe, dass sich ihre Nasen fast berührten. Georg sagte nichts mehr. Zwei bullige Unterführer marschierten zur Tür herein, grüßten, schlugen die Hacken zusammen.

„Weg mit diesem subversiven Objekt“, hörte Georg noch und wurde abgeführt. Er bekam eine Haftstrafe wegen unerlaubten Entfernens vom Arbeitsdienst. Unversehens befand er sich in einer dunklen Zelle ohne Fenster und ohne Bett. Tagsüber war es ihm nicht erlaubt, sich hinzusetzen oder hinzulegen. Wurde er dabei erwischt, bekam er einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf. Nachts schlief er auf dem blanken Boden. Zwei Mal am Tag erhielt er eine Scheibe trockenes Brot, das nach Schimmel schmeckte. Außerdem hatte er eine Tonne mit Wasser in seinem Verlies, das sicher schon ein Jahr lang nicht ausgewechselt worden war.

Georg lief in der Zelle auf und ab oder stand breitbeinig mit vor der Brust verschränkten Armen mitten im Raum. Manchmal lehnte er sich an die schmutzige graue und feuchte Wand, in der Hoffnung, dass es niemand merkte, und versuchte, die Minuten und die Stunden herum zu bekommen. Kein Mensch hatte ihm gesagt, wie lange er indiesem Loch verharren würde. Einen Tag, zwei Tage, eine Woche? Länger?

Seine Mutter würde sich um ihn sorgen, das wusste er. Immerhin jemand, der an ihn dachte. Sie war eine Pommerin, höhere Tochter eines Ziegeleibesitzers aus Falkenburg. Groß gewachsen, mit blonden Haaren, hatte Hedwig zusammen mit Georgs Vater, Max senior, ein schönes Paar abgegeben. Sein Vater hatte sich mit dem Weinkontor in Bitterfeld, von seinem Großvater bereits ab dem Jahr 1904 geführt, eine solide Existenz aufgebaut. Nicht nur ausgewählte Weine wurden hier vertrieben, sondern in der angegliederten Destillations- und Likörfabrik edle Schnäpse und Liköre gebrannt. Schnaps-Liebknecht nannte man die Familie in Bitterfeld, um sie von den anderen Liebknechts in der Stadt zu unterscheiden.

Georg war 1919 zur Welt gekommen. Es war ein aufregendes Jahr gewesen. Kaum zwölf Monate vorher war der Erste Weltkrieg beendet worden. Seitdem hatte sich das Land zutiefst verändert. Nach der Abdankung des deutschen Kaisers war im Januar die Weimarer Republik ausgerufen und das Frauenwahlrecht proklamiert worden. Die kommunistische Partei hatte sich gegründet. Im Februar hatte zum ersten Mal die Weimarer Nationalversammlung getagt, im August Reichspräsident Friedrich Ebert die neue Verfassung unterschrieben.

Wie viele seiner wohlsituierten Freunde hatte sein Vater der politischen Entwicklung kritisch gegenübergestanden. Trotz des berühmten sozialdemokratischen Namensvetters Karl Liebknecht war Max Liebknecht senior als Monarchist gegen die junge Republik. Daran erinnerte sich Georg aus Kindertagen. Sonntag vormittags pflegten sich seines Vaters Freunde in der elterlichen Weinstube zu treffen, die dem Kontor angegliedert war. Georg hatte versucht, etwas von dem zu verstehen, was die Männer in ihren tadellosen dunklen Nadelstreifenanzügen, manche mit einem Monokel vor den Augen und fast alle stets mit einer Zigarre in der Hand, besprachen. Begriffen hatte er meistens nichts.

Er war ungefähr sieben Jahre alt gewesen, als er anfing, tote Hunde und Katzen zu untersuchen und jeden Knochen zu sammeln,dessen er habhaft werden konnte. Diese Beschäftigung führte bald zu Georgs ersten ernsthaften Schwierigkeiten. Er rief sich ins Gedächtnis, wie er den Zettel über die Theke der Anzeigenabteilung der Bitterfelder Zeitung geschoben hatte. Ich hole Ihre toten Haustiere ab, um sie zu sezieren, stand darauf. Da war er neun und reichte mit der Nasenspitze gerade an die obere Kante der hölzernen Theke. Ein älterer Mann mit grauen Ärmelschonern und einer Nickelbrille auf dem kahlen Schädel sah sich seinen Zettel an.

„Das sollen wir in die Zeitung schreiben, Junge? Na, da werden sich die Bitterfelder aber schön erschrecken. Kannst du überhaupt bezahlen?“

„Natürlich“, hatte sich Georg gewundert und seinem Zettel, den er unordentlich aus einem Schulheft herausgerissen hatte, einen Packen Geldscheine hinterher geschoben.

„Aber hier steht ja gar keine Adresse drunter. Die musst du schon hinschreiben, sonst nutzt die ganze Anzeige nichts.“ Der Glatzköpfige wurde etwas freundlicher und gab Georg seinen Zettel noch einmal zurück.

„Liebknecht, Hallesche Straße 1, Fernsprecher Nr. 109“, setzte Georg in ungelenker Kinderschrift hinzu. Das war die Telefonnummer des Weinkontors. Zwei Tage später erschien die Anzeige in der Zeitung, und sein Vater tobte. Wie konnte sein Sohn nur auf solche Dummheiten verfallen! Es hatte weniger als zwei Stunden gedauert, bis die ersten besorgten Bitterfelder anriefen, um zu fragen, wieso Max Liebknecht senior tote Tiere zur Schnapsbrennerei benötige. Obwohl er innerlich kochte, beschwichtigte er seine Kunden und erklärte, wie es war. Sein Sohn besaß ein ausgefallenes Hobby. Ein geschäftsschädigendes dazu, wenn das so weiterginge.

---

Es wurde stockdunkel in der Zelle. Die Wachen kamen herein und schleuderten ihm entgegen, dass er sich jetzt hinlegen könne. Einen Tag hatte er geschafft. Mit dem Gedanken an seinen Vater fiel Georgauf dem kalten und harten Zellenboden sofort in einen tiefen und traumlosen Schlaf.

Die Wirkung des abgestandenen, stinkenden Wassers aus der Tonne machte sich am nächsten Morgen bemerkbar: Georg plagten Magenkrämpfe und fürchterlicher Durchfall. Immer wieder klopfte er an die Zellentür, denn er wusste nicht wohin mit sich und seiner Notdurft. Aber es gab kein Erbarmen, niemand kümmerte sich um ihn. Stoisch und wie man ihnen befohlen hatte, öffneten die Wächter die Tür nur, um zu kontrollieren, ob Georg stand oder saß. Oder, um die bedenklichen Brotscheiben auf dem verdreckten Blechteller auf dem Boden der inzwischen erbärmlich stinkenden Zelle abzustellen.

Georg versuchte, sein Umfeld gedanklich auszublenden. Er lief auf und ab, wenn er sich nicht plötzlich in die Zellenecke hockte. Mittags kaute er langsam das uralte Brot, wohlwissend, dass dies seinem Zustand nicht förderlich war.

---

Karl May kam ihm in den Sinn, der im Gefängnis seine berühmten Bücher geschrieben hatte, die Georg nie gelesen hatte. Stattdessen hatte er als Kind unter der Bettdecke das heimlich ausgeliehene Handbuch der Gesundheit von Platen verschlungen. Als seine Mutter ihn erwischte, wie er spät abends den Band über Frauen las und sich dabei die Säure aus dem Akku, mit dem er unter der Bettdecke Licht erzeugte, ins Bett ergoss, hatte dies fürchterliche Schläge zur Folge gehabt. Mehr als die Tracht Prügel aber war der Entzug sämtlicher Bücher ein wirkliches Unglück für ihn.

Drei Wochen später hatte er Geburtstag. Auf dem Gabentisch lag der Platen Gesundheitsband Mann und Frau als Geschenk seines weitsichtigen Vaters. Georg schäumte über vor Freude und berührte mit seinen Fingern andächtig den mit lila und grünen Ranken kunstvoll verzierten Einband. Von nun an konnte er in diesem Werk schmökern und seinen Wissensdurst stillen, ohne zu befürchten, bei der Lektüre unerlaubten Lesestoffes erwischt zu werden. Man würde das Interesse an der Medizin nicht aus ihm hinaustreiben können.Dessen war sich Georg schon im Alter von elf Jahren sicher und Max Liebknecht senior offensichtlich auch. Ein festes Band hatte sich zwischen Vater und Sohn geknüpft. Seine Mutter hatte das für einen Elfjährigen ungewöhnliche Geschenk mit leicht missbilligendem Blick akzeptiert.

Während seine Schulkameraden sich die Zeit damit vertrieben, Strichlisten über die vorbeifahrenden Automobile zu führen, setzte sich Georg – inspiriert durch sein neues Buch - in die Straßenbahn und zählte die Abnormitäten der Ein- und Aussteigenden: Plattfüße, X-Beine, O-Beine, Buckel, rotes Gesicht, weißes Gesicht, graue Haare und so fort.

Düster starrte er die schimmelige gegenüberliegende Wand an und schloss nach wenigen Sekunden angewidert die Augen. Er zog es vor, sich an seinen ersten Sanitätskurs zu erinnern, den er ein Jahr später bei Heilpraktiker Kemnitz absolviert hatte. Wie ein Schwamm hatte er Theorie und Praxis in sich aufgesogen. Außer den dreißig Erwachsenen gab es nur noch einen Jungen in seinem Alter, der wie er für das Sanitätswesen brannte.

Da Georg aus einer national gesinnten Familie stammte, war er inzwischen wie fast alle Altersgenossen Hitlerjunge geworden. Aber im Gegensatz zu seinem Bruder, der mit vor Stolz geschwellter Brust bereits das goldene Abzeichen trug, widerstrebten ihm die Uniformen, das Marschieren, der Gleichschritt und der Kommandoton.

Nach einer Unterrichtsstunde bei Heilpraktiker Kemnitz packte Georg seine Unterlagen in seinen Tornister, als sein Lehrer seine von Altersflecken übersäte Hand auf Georgs Arm legte und sagte:

„Junge, wenn ich dich nachts um zwölf wecke, musst du mir den Blutkreislauf sagen!“

„Jawoll“, blaffte Georg. Dennoch war es eine schier unerfüllbare Aufgabe für ihn. Allerdings hatte der alte Herr seinen Ehrgeiz geweckt, und so paukte Georg mit seinem Platen. Großer Kreislauf, linke Herzkammer, Hauptschlagader, untere und obere Hohlvene, rechter Herzvorhof, rechte Herzkammer, kleiner Kreislauf und so weiter. Mit knapp vierzehn Jahren absolvierte er seine Prüfung als Sanitäter und ratterte den Blutkreislauf herunter, als wäre der Teufel hinter ihm her. Er bestand mit gut. Über seinen neuen Ausweis war er enttäuscht.

„In diesem kleinen viereckigen blauen Ding da steht nichts weiter als dass der Hitlerjunge Liebknecht am 8. November 1933 die Prüfung zum Sanitäter bestanden hat. Nicht mal meine Note, Herr Kemnitz!“, beschwerte sich Georg leise bei seinem Lehrer.

„Mach dir nichts draus, das ist nicht wichtig. Tu lieber was Praktisches, wenn du was lernen willst, Georg!“ Heilpraktiker Kemnitz vermittelte seinen Schützling an das Bitterfelder Schwimmbad und das Fußballstadion, wo er als Rettungssanitäter Dienst leistete. Beim Fußball, einer Sportart, die ihn langweilte, lernte er seinen medizinischen und politischen Lehrmeister kennen, den alten und erfahrenen Sanitäter Helme.

Der war Mitglied des Arbeitersamariterbundes und nahm seinen wissbegierigen Assistenten vom Fußballplatz eines Tages mit. Nun wurde Georg im Krankentransport geschult. Aus Dachböden, über wacklige Rundtreppen und von sonst wo holten Georg und seine Mitstreiter Kranke und brachten sie mit einer Krankenkarre, die sie vor sich herschoben, ins Krankenhaus. Wenig später bekam der Arbeitersamariterbund einen motorisierten Krankenwagen der Marke Fiat. Als wäre es das Normalste von der Welt, fuhr Georg von nun an als Beifahrer im Ambulanzwagen der Arbeitersamariter.

Grinsend zeigte er den Bitterfeldern, dass ein Hitlerjunge, der einen Vater hatte, der aktiv im Stahlhelm-Bund war, eine Mutter, die Mitglied der NS-Frauenschaft war, und einen Bruder, der Karriere bei der SA machte, im Auto der Kommunisten sitzen konnte, und mit ihnen Kranke transportierte, um die sich sonst keiner scherte.

„Du bist ein reaktionärer Hund!“, schnaubte Max ihn an, nachdem er ihn auf der Straße bei seiner Unternehmung mit den Arbeitersamaritern gesehen hatte. Georg glaubte nicht, dass sein Bruder das ernst meinte.

„Ich bin dir nicht böse“, sagte er deshalb gleichmütig und vertiefte sich in Platen, Band Zwei.

Sein Gastspiel beim Arbeitersamariterbund dauerte nicht lange,jedoch aus Gründen, die nichts mit seiner Familie zu tun hatten. Der Arbeitersamariterbund wurde von der NSDAP verboten. Georg sah zu, wie das gesamte Sanitätsmaterial von der Polizei beschlagnahmt wurde.

Kapitel 2 1938 – einen Tag später

Die Zellentür öffnete sich. Einer der beiden bulligen Unterführer kam herein.

„Mein Gott, stinkt´s hier. Nicht so gut die Verpflegung, was?“ Georg stand drei Meter entfernt mit dem Rücken fast zur Wand, traute sich nicht, etwas zu sagen. Plötzlich streckte er den rechten Arm aus und rief:

„Heil Hitler!“ Vielleicht käme er schneller raus aus seinem Gefängnis, wenn er diesem großkotzigen Kerl sagen würde, was er hören wollte, überlegte er. Der Großkotzige grinste hämisch.

„Na prima, lernt ja, der Junge. Wir kriegen hier jeden klein, weißt du? Und bei dem Gestank. Wie gut, dass ich wieder gehen kann. Viel Spaß noch!“ Der Unterführer drehte sich um, die Tür knallte hinter ihm zu. Georg war allein.

„Du hast vielleicht ein bisschen Macht, im Moment sogar über mich, aber du hast nichts in der Birne, Großkotz“, sagte Georg halblaut vor sich hin. Sein Gewissen würden sie nicht kleinkriegen, so leicht nicht. Er nahm seine Runde durch die Zelle wieder auf, Spaziergang statt Maskenball. Er verbot sich jeden Gedanken an Essen, er hätte sowieso nichts bei sich behalten, und tauchte wieder ab in die Vergangenheit.

---

Es war ihm wenig Zeit geblieben, den Verlust der heißgeliebten Arbeit im Krankenwagen zu betrauern. Er wurde zum Landjahr einberufen. Ohne Mitspracherecht der Eltern wurden nur körperlich und erbbiologisch gesunde und charakterlich wertvolle Mädchen und Jungen deutscher Nationalität und arischer Abstammung - so hieß es- in ländlicher Umgebung in streng getrennten Lagern für zirka neun Monate zur nationalsozialistischen Erziehung untergebracht.

Das hieß für Georg vormittags regulärer Unterricht zur Erreichung der mittleren Reife, nachmittags politische Bildung und paramilitärischer Drill. Appelle, Hacken zusammenschlagen, Grüßen, das ganze Repertoire. Zum Glück wurde er zur Erntezeit bei den Bauern eingesetzt. Das gefiel ihm wesentlich besser, denn die Handarbeit an der Luft machte Spaß. In den Pausen spendierte die Bäuerin große Scheiben frischen Bauernbrots, dick mit Pflaumenmus bestrichen, und gesüßtes Essigwasser dazu. Nicht daran denken!

Vor allem aber gab es keinen militärischen Zwang! Außerdem war da die Tochter des Bauern gewesen, Veronika, ein junges Mädchen mit dicken braunen Zöpfen und einer karierten Bluse, unter der Georg ihre knospenden Brüste erahnte. Sein Interesse an der Weiblichkeit war erwacht. Verstohlen schaute er sie an, sooft er konnte. Irgendwie schien auch er die Frauen anzuziehen. Sie lächelte zuerst zaghaft, dann immer gelöster zurück.

Anfang August stand sein Leben zum ersten Mal auf dem Kopf. Denn, während er den Bauern half, die Wintergerste einzubringen, starb zu Hause sein Vater. Herzversagen. Ohne recht zu begreifen, was geschah, erhielt Georg vierzehn Tage Urlaub und fand sich am Grab seines Vaters wieder. Mit hängendem Kopf stand er links neben seiner Mutter. Sein Bruder Max rechts von ihr nahm militärische Haltung an, schlug die Hacken zusammen und reichte ihr erst dann den Arm.

---

Georg verschränkte die Arme wieder vor der Brust und lief in langsamen Schritten im Kreis. Seit dem denkwürdigen Geburtstag, an dem Max senior ihm den Gesundheitsband von Platen geschenkt hatte, waren sie zwei Verbündete gewesen. Spontan war der Vater mit Georg eines Tages mit dem Heißluftballon bis nach Berlin geflogen. Von dort hatten sie der Mutter telegrafiert, dass sie das Weinkontor für ein paar Tage alleine führen müsste.

Fast hätte Georg gelacht, als er an den diebischen Spaß dachte, den die Fahrt Vater und Sohn bereitet hatte. An die Mutter, die die Unvernunft ihres Mannes nicht verstand und heftig schimpfte, als sie nach Hause kamen, erinnerte er sich aber auch. Sie hätten sich eine solche Reise gar nicht leisten dürfen, die Geschäfte mit Wein und Schnaps waren in den Jahren der Weltwirtschaftskrise alles andere als gut gegangen.

Aber es war nicht zum Lachen, jetzt nicht und damals nicht, als er mit erst vierzehn Jahren neben seiner Mutter am offenen Grab gestanden und sich wie betäubt gefühlt hatte. Sein Vater hatte ihn verlassen. Ohne Ankündigung. Georg war sich vorgekommen wie auf einer Theaterbühne, ähnlich einem Schauspieler, der eine Rolle spielte, aus der er jederzeit wieder herausschlüpfen konnte.

Aber dies war kein Theaterspiel und in atemberaubender Geschwindigkeit holte ihn die Realität ein. Nicht nur sein Vater, sondern auch Generalfeldmarschall von Hindenburg war gestorben, am gleichen Tag und genauso plötzlich. Der Rundfunk und alle Zeitungen brachten die Eilmeldung, die gesamte Stadt geriet in helle Aufregung. So standen an diesem zweiten August 1934 nicht nur die Familie Liebknecht, sondern ganz Bitterfeld und ganz Deutschland Spalier. Hindenburg wurde in Tannenberg, Ostpreußen, begraben. Hitler - vollkommen Staatsmann - übernahm das Amt des Staatsoberhauptes, die Reichswehr leistete ihren Eid auf seine Person.

---

Georg konnte nicht mehr laufen, nicht mehr stehen. Sein Magen zog sich kolikartig zusammen, schmerzte, der Schweiß brach ihm aus. Er trommelte an die Zellentür, rief, dass er auf die Krankenstation müsse. Nichts. Er legte sich in Embryohaltung auf den Boden. Sollten sie ihn doch finden, liegend, am helllichten Tag. Aber es fand ihn niemand. Gab es keine Kontrollen mehr oder trauten sie sich nicht in sein stinkendes Verlies?

Mitten in der Nacht wachte er auf, es war stockdunkel. Die Magenkrämpfe hatten nachgelassen. Er empfand ein wunderbares Gefühl der Erleichterung, trotz der widrigen Umstände seiner Gefängniszelle. Sobald der Morgen graute, würde er das abgestandene Wasser benutzen, um sich selbst und die Zelle zu reinigen. Er schloss die Augen, versuchte, seinen Durst zu verdrängen und einzuschlafen. Beides gelang ihm nicht und so tauchte er wieder ab in die Vergangenheit. Das erleichterte das Verarbeiten der Gegenwart.

---

Nach der Beerdigung hätte Georg noch mehr als eine Woche Urlaub zu Hause verbringen können. Aber ihm hatte die braune Umgebung nicht gepasst. Sein Bruder Max schwang in seiner SA-Uniform in der Weinstube rauschhafte Reden über den Führer. Und seines Vaters Freunde applaudierten! Nach ein paar Tagen kehrte Georg zurück zu seinen Kameraden vom Landjahr, als Lagersanitäter konnte er sich wenigstens nützlich machen. Seine Mutter war enttäuscht. Die Lagerleitung dagegen hatte sich über Georgs Pflichttreue gefreut, die ihn offenbar dazu gebracht hatte, vorzeitig zurückzukehren. Er beließ es dabei, denn seine wahren Beweggründe hätte niemand nachvollziehen können.

Stattdessen stürzte er sich in seine Sanitätsaufgaben, träufelte Talkum in unzählige Stiefel, klebte Pflaster, wechselte Verbände an wund gelaufenen Füßen, und kümmerte sich um Pillen und Salben.

Und doch hatte er es nicht geschafft, durch seine Arbeit die Gedanken zu verdrängen, die ihn am meisten plagten:

Der Vater, den er verloren hatte,

sein wild Hitler-begeisterter Bruder,

die Mutter, die immer dazwischen stand,

der braune Drill, der ihm nicht passte,

und das ewige Hacken zusammenschlagen.

Dem Willen von Max und seiner Mutter folgend, wäre er nach dem Landjahr direkt zum SA-Sanitätssturm geschickt worden.Aber die Vorstellung, als Sanitäter mit den SA-Leuten zu arbeiten, hatte Georg überhaupt nicht gefallen. Die Sturmabteilung war selbst ihm als Schlägertrupp bekannt, vor allem bezüglich politisch Andersdenkenden. Ohne sich mit seiner Mutter abgesprochen zu haben, und erst recht nicht mit seinem Bruder, meldete er sich beim Deutschen Roten Kreuz. Dort wurde er, wie schon bei den Arbeitersamaritern, zur Begleitung ziviler Krankentransporte eingesetzt. Zu seiner großen Freude saß der alte Sanitäter Helme im Krankenwagen. Er traf auf eine Menge Sozialdemokraten und Kommunisten, die alle vom Arbeitersamariterbund zum Roten Kreuz gewechselt waren. Gebannt hörte Georg zu, wenn sich seine Kollegen hinter vorgehaltener Hand gegen die Hitlerpartei und den Führer aussprachen.

„Hitler bedeutet Krieg, mein Junge!“, warnte ihn der alte Helme eines Tages auf einer Rückfahrt vom Krankenhaus. Es war schon spät, sie kamen von ihrem letzten Einsatz an diesem Tag zurück. In der Bahnhofstraße würde der Fahrer ihn rauslassen, dann hatte Georg nur drei Schritte nach Hause.

„Hier durfte früher jeder Dienst tun, auch jüdische Rotkreuzhelfer. Sind die etwa schlechter als wir?“

„Nein, Herr Helme.“

„Sollen wir nur gesinnungstreue Kranke ins Krankenhaus bringen?“

„Nein, Herr Helme.“

„Sieh dir unser Schmidtchen an, den Fahrer des Krankenwagens. Er versucht, seinen Jungen von der Hitlerjugend fernzuhalten. Zehn ist der, der Bengel.“ Helme warf seinen Zigarettenstummel aus dem Fenster.

„Und er will unbedingt dahin, weil seine Klassenkameraden auch dabei sind.“

„Es gibt kaum einen Jungen, der nicht bei der HJ ist, Herr Helme“, Georg nahm den Zehnjährigen ein bisschen in Schutz.

„Warum bist du bei uns, Georg?“

„Ich will Kranken helfen und ich möchte mich medizinisch weiterbilden.“ Georg wunderte sich über die Frage, das musste Helme doch klar sein.

„Ohne SA und Partei“, fügte er der Vollständigkeit halber hinzu.

Vom Beifahrersitz drehte Helme sich nach hinten um und sah ihn über die Schulter ernst an. Dann sagte er:

„Bleib, wie du bist, Junge. Lass dich nicht unterkriegen.“

Georg wollte fragen, warum Helme ihm das sagte, aber in diesem Moment hielt der Krankenwagen an und er stand verblüfft auf dem Bürgersteig.

„Bis morgen!“, rief er noch, aber der Wagen war schon abgefahren.

---

Vor drei Jahren, 1935, war das gewesen. Was wohl aus Helme geworden war? In der Zeitung hatte er gelesen, dass das Rote Kreuz inzwischen im Sinne des „Führerprinzips“ umgestaltet worden war. Hoffentlich ging es Helme gut. Ob er noch Krankenwagen fuhr? Vielleicht war er untergetaucht. Georg seufzte, er sorgte sich um seinen väterlichen Freund, der ihm gezeigt hatte, dass es Menschen gab, die, anders als bei ihm zu Hause, nicht voller Überzeugung über Hitler sprachen. Es wurde langsam hell. Georg begann, mit dem Wasser aus der Tonne die Zelle zu reinigen. Ein Tuch oder einen Lappen fand er nirgends. So blieb ihm nur sein zerbeulter Becher, um notdürftig sauber zu machen. Ein schier endloses Unterfangen; es hatte keinen Sinn, was er hier trieb. Georg setzte sich in eine saubere und trockene Ecke und dachte nach.

Kurz nachdem er den alten Helme zum letzten Mal gesehen hatte, begann die Ausbildung in der Universitätsklinik in Halle. Ein Jahr lang war er jeden Morgen von Bitterfeld in die Nachbarstadt geradelt, fünfundzwanzig Kilometer hin und abends fünfundzwanzig Kilometer wieder zurück. Man zwang ihn, den Stationsdienst in Uniform zu verrichten, obwohl es viele Gründe gegeben hätte, stattdessen einen sauberen Kittel zu tragen. Besonders, wenn man vorder Arbeit über eine Stunde kräftig in die Pedale getreten war. Aber diesen Tribut war er gerne bereit zu zahlen, denn im Krankenhaus lebte Georg auf, hier war er an der richtigen Stelle.

Kurz vor seinem achtzehnten Geburtstag hatte er seine Krankenpfleger-Prüfung mit sehr gut bestanden. Durch die Ausbildung war sein militärisches Leben allerdings nur aufgeschoben worden, nicht aufgehoben. Am Tag nach der Prüfung sollte er sich in einer vormilitärischen Einheit des Reichsarbeitsdienstes melden.

Das hatte ihm absolut nicht gepasst. Noch am Prüfungstag hatte er seinen Chef, Doktor Ritter, aufgesucht und sich alle Mühe gegeben, ihn davon zu überzeugen, dass er im Krankenhaus weitaus nützlicher wäre als beim Arbeitsdienst.

„Medizinisch gesehen hast du Recht, du bist uns eine große Hilfe“, hatte Dr. Ritter mehr zu sich selbst gesagt und mit dem Füllfederhalter rhythmisch auf die Tischplatte seines enormen Schreibtisches geklopft. Auf der linken Seite bebten die ordentlich angeordneten Krankenakten. Rechts auf dem Tisch, Georg direkt gegenüber, nickte ein Miniatur-Skelett namens Kuno zu jedem Klopfen des Füllers.

„Die Oberschwester lobt dich über alle Maßen! Aber um den Arbeitsdienst kommt niemand herum. Du bist doch kein Drückeberger!“

„Nein, Doktor Ritter….“

Georg hatte großen Respekt vor seinem Chef. Seine tiefe Stimme und sein Blick aus wachen grünen Augen mit buschigen grauen Brauen darüber flößten ihm Vertrauen ein. Unglücklicherweise schien der Arzt seinen Entschluss bereits getroffen zu haben, denn er sagte mit reservierter Stimme, die nichts von der Gütigkeit hatte, die Georg aus den Patientengesprächen kannte:

„Nein, ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann, mein Junge.“

„Doktor Ritter, überlegen Sie doch mal! Ich würde auf der Station dazulernen, Erfahrung gewinnen, mich weiterbilden. Außerdem brauchen Sie eine zusätzliche Kraft!“

„Ich werde mich nicht gegen die Partei stellen, hast du verstanden?“ Erneut die strenge Stimme.

„Ja.“ Georg hatte enttäuscht genickt.

„Aber ich kann mich dafür einsetzen, dass du in der Pathologie arbeitest, da möchte nämlich niemand hin. Wenn dir das gefällt, befürworte ich vier Monate, keinen Tag länger.“

Georg war außer sich vor Freude gewesen. Er hatte einen Aufschub von vier Monaten erreicht. Er bedankte und verabschiedete sich höflich und meldete sich tags darauf in der pathologischen Abteilung der Universitätsklinik. Hier lernte er für sein Leben und kannte die menschliche Anatomie bald auswendig. Er sah dem Pathologen zu, wie er seine Schnitte setzte, erkundigte sich nach der medizinischen Vorgeschichte der Verstorbenen, lernte, wie man Organe präparierte, und war genau dort, wo keiner hinwollte, so recht in seinem Element.

Die vier Monate waren viel zu schnell verstrichen. Noch einmal hatte er nicht bei Doktor Ritter auftauchen können, also hatte er sich in sein Schicksal gefügt und seinen Dienst als Krankenpfleger des Arbeitsdienstes in Eilenburg angetreten.

Und da war er, in Eilenburg, in einer dunklen stinkenden Zelle, statt in seiner sauberen und warmen Heilstube. Alles nur wegen eines fehlenden eisernen Beschlags am Schuh! Er schnippte den Becher mit dem Stiefel quer durch die Zelle, nahm ihn grimmig wieder in die Hand und fügte sich in den von wenig Erfolg beschiedenen Versuch, sein Umfeld wenigstens sauber zu halten.

Es verging noch ein Tag. Stehen, Herumlaufen, etwas besseres Brot, noch eine Nacht. Dann öffnete sich die Zellentür, man ließ ihn frei. Benommen blinzelte Georg ins Tageslicht, als er die feuchtrutschige Steintreppe hinaufgeschubst wurde. Er spürte Hunger und Durst, versuchte, seine Kameraden anzugrinsen. Die wussten, wovon er keine Ahnung hatte: Er war degradiert zum einfachen Arbeitsmann, dem alleruntersten Rang des Arbeitsdienstes.

Kapitel 3 1939

Nicht nur degradiert! Wenige Wochen nach seiner Gefängnisstrafe warf man ihn endgültig aus dem Reichsarbeitsdienst hinaus. Aber Georg hatte Glück. Doktor Franz Möbius, ärztlicher Leiter der Poliklinik der Bitterfelder Firma I.-G.-Farben und ehemals enger Freund seines Vaters, bot ihm eine Stelle als Krankenpfleger an, die er sofort antrat.

Als er am letzten Augusttag 1939 von der Klinik nach Hause lief, gingen ihm tausend Gedanken durch den Kopf. Bei der Arbeit hatte es heute einen Unfall gegeben. Ein Fabrikarbeiter war unter eine Güterwagenlore geraten, das Gewicht der Lore hatte den Mann fast zerquetscht. Georg hatte sofort Erste Hilfe geleistet und den Verletzten in die Ambulanz gebracht. Während er dem Notarzt assistierte, der vergeblich versuchte, das Leben des jungen Arbeiters zu retten, vergaß er in der Aufregung den Kocher mit den Injektionsspritzen. Erst später, nachdem er das Blut weggewischt und mit dem Arzt eine Zigarette geraucht hatte, fiel ihm der verdammte Kocher wieder ein. Dreißig Spritzen hatte er verkochen und damit unbrauchbar werden lassen.

Chefarzt Doktor Möbius sprach Georg ein hohes Lob für seine vorbildliche Versorgung des Schwerstverletzten aus, war aber gleichzeitig der Meinung, nur eine spürbare Strafe würde verhindern, dass er noch einmal wertvolle Spritzen vergessen würde. Georg musste sie bezahlen: hundertundzwanzig Mark.

Das war die zweite Geldstrafe, die er in der kurzen Zeit verschmerzen musste, in der er in der Poliklinik arbeitete.

Obwohl er es besser wusste, hatte er vom ersten Tag alle Kollegen mit „Morjen, Morjen“ statt mit „Heil Hitler“ begrüßt. Das rief das eindeutige Missfallen der Oberschwester hervor. Auf ihrer blütenweißen Schwesternschürze prangte ein Parteiabzeichen.Hakenkreuz und Rotes Kreuz harmonisch vereint, das funktionierte also auch.

„Georg, können Sie nicht grüßen, wie es sich gehört?“, fragte sie ihn nach einer Woche täglicher „Morjen, Morjen-Zurufe“.

„Oberschwester, wie möchten Sie denn, dass ich Sie grüße?“ Er konnte es sich nicht verkneifen, es war ihm klar, dass das eine Provokation war.

„Sie sind nicht in der Partei?“

„Nein, Oberschwester.“

„Wie haben Sie überhaupt diese Stelle bekommen? Sie benutzen nicht mal den Gruß zur Ehre unseres Führers? Seit Tagen schaue ich mir das jetzt an! Wissen Sie nicht, dass das Pflicht ist? Ihr Verhalten ist eine Schludrigkeit und Respektlosigkeit ohnegleichen, ich werde mich über Sie beschweren!“

„Wie Sie wünschen, Oberschwester“, antwortete Georg, drehte sich um und begann mit der Arbeit.

Die Oberschwester hielt Wort. Sie mokierte sich bei der Parteileitung und er erhielt eine Strafe: Zweihundertfünfzig Mark, zahlbar in fünf Monatsraten an die Parteikasse. Mehr als zwei Löhne insgesamt. Georg nahm die Strafe an. Aber leiden sollte die Oberschwester schon und vor allem merken, dass er ihre Beschwerde lächerlich fand. Jeden Morgen, Punkt sieben Uhr, stellte er sich seitdem vor Schwester Marianne auf, schlug die Hacken zusammen, streckte den rechten Arm aus und brüllte, so laut er konnte:

„Heil Hitler, Oberschwester!“

Georg schaute dabei freundlich in das versteinerte Gesicht der Schwester.

„Heil Hitler!“, zischte sie zwischen zusammengepressten Lippen hervor. Sie konnte nichts weiter unternehmen. Georg verhielt sich korrekt und seine Leistungen waren mustergültig. Bis auf das Missgeschick heute. Es war ein Jammer, immer wieder verlor er sein Geld.

Was ihn an diesem Tag auf seinem Heimweg jedoch noch viel mehr beschäftigte als seine Geldprobleme, waren die Kriegsgerüchte, die seit Tagen nicht verstummten. Welche Veränderungen und Gefahren würde ein Krieg für die Poliklinik in Bitterfeld bringen, und was würde er für ihn selbst bedeuten?

Vor ein paar Tagen hatte er abends einen gelben Zettel auf dem Wohnzimmertisch gefunden.

„Sie werden zu einer Übung der Sanitätskompanie Vier in Leipzig einberufen“, stand darauf. Das hatte ihn nicht weiter beunruhigt.

„Nur eine Übung eben“, hatte er beschwichtigend zu seiner Mutter gesagt, die aus der Weinstube zur Tür hereinkam, als er den Brief durchlas.

„Das sieht dein Bruder aber anders, Georg!“ Sie schien sich zu sorgen.

„Ach, der Max! Der kann ja gar nicht früh genug in den Krieg ziehen! Hier steht Übung, also ist es eine Übung!“

„Hoffentlich hast du Recht, mein Junge“, seufzte seine Mutter.

„Hab ich, keine Sorge.“

Georg versuchte, mit dieser Haltung auch sich selbst zu beruhigen, denn in der letzten Zeit hatten sich die Ereignisse überschlagen. Alle sprachen inzwischen davon, dass ein Krieg bevorstand. Die Sorge seiner Mutter war nicht unberechtigt. Auch die Arbeiter bei IG Farben, die Kollegen in der Poliklinik, die Gäste in der Weinstube redeten von nichts anderem.

Er rief sich die Warnung des alten Helme ins Gedächtnis, den er nach seinem Gefängnisaufenthalt nie wieder gesehen hatte. Georg war bei weitem nicht der Einzige, der in der letzten Zeit eine Einberufung erhalten hatte.

Schon fast zu Hause in der Halleschen Straße, kam er an einem Radiogeschäft vorbei. Eine dichte Menschentraube stand zusammen, um die neuesten Radiomeldungen zu hören. Georg wäre beinahe über seinen Schulfreund Willi gestolpert. Gemeinsam hörten sie vor dem Radioladen der Nachrichtensendung zu. Der Kriegsausbruch schien unmittelbar bevorzustehen.

Georg hätte jetzt gern mit seinem Vater über den drohenden Krieg gesprochen. Darüber, wie gefährlich diese Entwicklung war oder ob alles schnell vorbei sein würde. Er konnte ihn nicht mehr fragen. Mit Max über seine Zweifel und den bevorstehenden Krieg zu reden warvollkommen zwecklos. Max war wie im Taumel. Georg schüttelte bei dem Gedanken an die politischen Überzeugungen seines Bruders und dessen Freunde wortlos den Kopf. Er trottete nach Hause.

---

Drei Tage später musste er mittags um zwölf Uhr in die Polizeikaserne in der Wittenberger Straße in Leipzig einrücken. Da befand sich Deutschland schon den dritten Tag im Krieg mit Polen und seit genau diesem Tag auch mit England und Frankreich. Es war ihm inzwischen klar, dass er nicht nur zu einer Übung einberufen worden war. Je näher er seinem Ziel kam, desto mehr verließ ihn der Mut. Zur Aufmunterung trank er gegenüber der Kaserne zwei Bier, zahlte, überquerte die Straße und meldete sich bei der Wache.

Kurz darauf war er Soldat. Auf dem Weg zum Einkleiden über den Kasernenhof überlegte er, ob das Leben bei I.G. Farben nicht vorzuziehen gewesen wäre. Es war hirnverbrannt, überhaupt darüber nachzugrübeln. Er hatte keine Wahl, schon lange nicht mehr. Ein muskulöser Mann in Reithose, Reitstiefeln und Sporen riss ihn förmlich aus seinen Gedanken. Er stolzierte über den Hof, jeder Schritt knallte auf dem Kopfsteinpflaster. Es war ein Oberfeldwebel, erkannte Georg. Zwei weiße Ringe und ein silbern umsäumter Äskulapstab zierten den Uniform-Ärmel. Dicht über der Oberlippe - für die Frauen, fand er - ein schmales Menjoubärtchen und an seiner Linken ein dicker, glänzender Degen. Wenn er die Hacken zusammenschlug, klirrten die Sporen. Ein Soldat, dachte Georg, so einer wirst du nie.

„Was machen Sie hier in Zivil?“, herrschte er ihn an, „Können Sie nicht grüßen?“

Vor lauter Aufgeregtheit angesichts dieses Schauspiels hatte Georg vergessen zu salutieren, er starrte den perfekten Soldaten mit offenem Mund an.

Der braune Drill hatte ihn also wieder erreicht, konstatierte er. Aber er würde sich nicht kleinkriegen lassen. Seine persönliche kleine Rebellion gegen alles, was da Zwang oder braun war, würde erim Stillen führen, irgendwie. Das schwor er sich und dachte noch einmal an den alten Helme, dann marschierte er zum Einkleiden.

Kapitel 4 Antonia

Als ich geboren wurde, war der Krieg einundzwanzig Tage alt. Meine Eltern hatten sich ein ruhigeres Leben ausgemalt, bevor sie mich in die Welt setzten, als das, was dann kam.

Mein Vater, Bernhard Köster, war Bankangestellter in einer kleinen Bank-Filiale am Prinzipalmarkt. Als drei Jahre vor mir meine Schwester Marie geboren wurde, hatte meine Mutter Mathilde aufgehört, in dem großen Kaufhaus zu arbeiten. Ich glaube, es hieß Denninghoff. Sie kümmerte sich um Marie, später auch um mich - und um den Haushalt. Für den Verzicht auf ihre Arbeit hatte sie ein Darlehen erhalten, tausend Reichsmark. Damit kauften sich meine Eltern einen beträchtlichen Teil ihrer Einrichtung. Mutter hatte im Radio gehört, wie Hitler von der wichtigen Aufgabe der Mutter als Erhalterin des Volkes sprach. Mathilde blühte förmlich auf in ihrer Rolle. Sie war ihr Lebensinhalt.

Jeden Sonntag gingen meine Eltern in die Kirche, beide sangen im Kirchenchor. Mutter erzählte mir, dass Vater ihre helle und klare Stimme bewunderte. Und dass er sie geradezu anbetete, bevor sie heirateten. Jetzt macht er das auch noch, zumindest ein bisschen, finde ich. Denn seine Thilda, wie er sie bis heute nennt, ist gebildet, städtisch und vornehm. Das stimmt wirklich. Und das, obwohl sie gar nicht aus der oberen Gesellschaftsschicht stammt.

Mutter war das dritte von zehn Kindern eines Lokomotivführers, nein, eines Ober-Lokomotivführers, und einer Köchin, die in den besten Häusern Münsters kochte. Trotz der Wirren des Ersten Weltkriegs, der Bildung der jungen Republik und der Weltwirtschaftskrise schafften es meine resoluten Großeltern, alle acht überlebenden Kinder aufs Lyzeum zu schicken. Und so war mein Vater fasziniert von seiner bezaubernden jungen Frau, die fließend Französisch sprach und in aller Selbstverständlichkeit über Themenplauderte, bei denen er nicht mithalten konnte. Das ist übrigens so geblieben.

Mein Vater kam aus einem Dorf im Münsterland und besuchte dort die Volksschule. Er hatte das Pech, als zweiter Sohn geboren worden zu sein. Wie es das westfälische Erbrecht vorsah, erbte sein älterer Bruder den Hof meiner Großeltern väterlicherseits. Die Familie hielt Milchkühe, mästete Schweine und besaß unzählige Hühner. Dazu kamen viele Hektar fruchtbaren Acker- und Weidelands.

Vater ging leer aus. Er suchte sich in Münster eine Ausbildung und eine Arbeit. Die fand er im Bankhaus Hermann Schulte. Der Beruf des Bankiers, wenn auch zugegebenermaßen nur als kleiner Angestellter, war ihm wie auf den Leib geschneidert. Er addiert noch heute in einer Schnelligkeit, die ihresgleichen sucht, und er hat alle Kontonummern wichtiger Kunden im Kopf.

Mutter lernte er am Ende seiner Ausbildung kennen. Sein junger Filialleiter stellte ihm eines Tages einen Freund vor, den frischgebackenen Rechtsanwalt Otto Giring. Der erschien in Begleitung seiner Freundin Johanna, der älteren Schwester meiner Mutter. Es dauerte nur ein Jahr bis zur Doppel-Hochzeit: Tante Johanna heiratete den jungen Rechtsanwalt Otto, meinen Onkel, und meine Mutter heiratete den jungen Bankangestellten Bernhard, meinen Vater.

Meine ehrgeizigen Großeltern hatten sich natürlich einen anderen Heiratskandidaten für Mutter vorgestellt; so einen wie Onkel Otto, der schon als junger Mann zu den aufstrebenden Juristen der Stadt gehörte. Aber Mutter war genauso dickköpfig wie stolz und tat diese Kritik als unnützes Papperlapapp ab.

Na ja, und dann wurde sie schwanger. Das erste Mal mit Marie und das zweite Mal mit mir. Der Krieg kam, bevor ich geboren wurde. Ich glaube, das verursachte ihre Melancholie. Außerdem wünschte sie sich einen Sohn. Das bin ich nicht geworden, sieht man, oder? Gleichzeitig hatte sie damals Angst, überhaupt ein Kind in die Welt zu setzen. Sie erzählte mir, wie sie hochschwanger den ganzen Tag Radio gehört hatte. Zarah Leander und so altmodisches Zeugs.Dazwischen hatte der Radiosprecher ständig die Sondermeldung wiederholt: Der Reichstag ist einberufen. Der Führer spricht zum deutschen Volk und zur Welt: ab heute Morgen 5.45 Uhr schießen wir zurück. Bombe wird mit Bombe vergolten.

Vater beruhigte Mutter mit den Worten, es werde alles gut werden, denn er wollte nicht, dass ich zu früh komme. Dieser Krieg könne nicht lange dauern. Das war eine Fehleinschätzung.

Fett, Fleisch, Butter, Milch, Käse, Zucker und Marmelade erhielt man ab sofort nur gegen Lebensmittelkarten. Da meine Mutter mit mir schwanger war, bekam sie eine Zulage für Käse und Milch.

Mutter erinnert sich genau an diese Tage. Als Hochschwangere wurde sie von ihren Stimmungen völlig durcheinandergeschüttelt. Einerseits war sie überglücklich, denn es sah so aus, als würde mein Vater nicht einberufen. Bei der Musterung hatte man ihn wieder nach Hause geschickt, da er an einer Hüftschwäche litt. Er zieht heute noch das rechte Bein nach. Der Krieg würde längst vorüber und gewonnen sein, bevor man sich seiner besann. So wähnte sich mein Vater in Sicherheit. Er war heilfroh, denn er wollte so kurz vor der Geburt unbedingt bei seiner Thilda sein.

Zum anderen hörten meine Großeltern mütterlicherseits, die den Ersten Weltkrieg als Erwachsene erlebt hatten, nicht auf, Mutter mit ihren Erinnerungen an Hunger und Leid zu beunruhigen. Das gefiel Vater überhaupt nicht, und ich selbst verstehe bis heute nicht, wieso meine Großmutter ihre hochschwangere Tochter mit derart schaurigen Geschichten durcheinanderbrachte.

In der Nacht vom 4. auf den 5. September heulten in der Stadt erstmals die Alarmsirenen. Flakgeschütze gaben erste Schüsse ab. Aber sonst passierte nichts. Im Gegenteil, die Erfolgsmeldungen des Heeres überwogen bei weitem, und viele Menschen jubelten, auch ihr Bernhard, erinnert sich Mutter.

Abgesehen von den Lebensmittelkarten und den Einberufungen verlief der Alltag in gewohnten Bahnen. Vater nahm jeden Morgen seine Aktentasche, setzte seine schwarze Baskenkappe auf die beginnende Glatze und marschierte in seine Bank. Mutter kümmerte sich um meine Schwester.

Aus dem Volksempfänger schallten die Sondermeldungen des Großdeutschen Rundfunks über die Erfolge der tapferen deutschen Soldaten und ihrer genialen Führer. Haha, dass ich nicht lache!

Mutter aber hörte aufmerksam zu und spürte meine Tritte. Sie war fest davon überzeugt, dass die heftigen Stöße nur von einem Jungen kommen könnten, einem starken kühnen Jungen.

Da lag sie falsch.

Dann kam wieder Swingmusik. Mutter freute sich aufs Tanzen mit meinem Vater, wenn der Filius, also ich, geboren wäre. Spätestens zu Weihnachten würde der Krieg vorbei sein.

Da lag nicht nur sie allein falsch.

Am einundzwanzigsten September um zehn Uhr morgens wurde ich im Städtischen Krankenhaus in Münster geboren. Meine Eltern nannten mich Antonia, denn es gab eine Vorfahrin in der Familie, die diesen Namen trug. Antonia klingt verwegen, der Name gefällt mir. Es könnte auch sein, dass der heiß gewünschte Sohn Anton hätte heißen sollen. Aber das ist nur eine Vermutung von mir.

Kurz nach meiner Geburt wurde Vater eingezogen – trotz seines angeborenen Hüftleidens.

Kapitel 5 1940

Obwohl er wegen seiner Arbeitsdienstvergangenheit so manche zusätzliche Wache schieben musste, hatte Georg seine Grundausbildung ohne Strafen überstanden. Er wurde nach Dresden zum Operationsgehilfenlehrgang abkommandiert. Wieder ein Aufschub! Inzwischen war er nicht nur Krankenpfleger, sondern auch ausgebildeter Operationsassistent. Wenn dieser Krieg schnell vorbeiginge, würde er das Abitur nachholen und Medizin studieren.

Mit einer eigenartigen Hochstimmung war er Anfang Mai 1940 gen Frankreich marschiert. Eine Stimmung, die mit der siegreichen Wehrmacht zusammenhing, er sich aber trotzdem nicht hatte erklären können, und die schneller als erwartet dem alten Sarkasmus gewichen war. Nun saß er schon den ganzen Winter über mit seiner Kompanie in dem Kloster von Rambervillers fest, einem kleinen Städtchen, eingebettet in die Hügel der Vogesen und hatte Zeit.

Zeit zum Nachdenken. Die ganze Sinnlosigkeit des gegenseitigen Abschlachtens hatte er während der letzten Monate miterlebt. Der Gefreite, der in seinen Armen gestorben war, und ihm mit bebenden Lippen seinen Namen zuflüstern wollte, und doch unter unglaublichen Qualen schrie, denn er musste gegen den Höllenlärm des Krieges ankommen, der die mittägliche Stille zerriss. Der Geruch nach verbranntem Fleisch, als man ihn mit einem Fahrrad und zwei Handgranaten losgeschickt hatte, um aus einem zusammengeschossenen Arzneimitteltransporter zwischen toten Franzosen und toten Deutschen in aller Eile Morphin, Tetanus, Verbandmaterial und Chloräthylampullen in zwei Rucksäcke zu stopfen, um die versorgen zu können, die das Gemetzel überlebt hatten.

Auf seine Weise hielt Georg Wort gegenüber dem Versprechen, das er sich selbst gegeben hatte. Er lehnte sich auf, indem er sichunmilitärische Extravaganzen leistete. Immer noch sagte er „Morjen, Morjen“, seinen vorgesetzten Arzt nannte er Doktor. Um die Strafen kam er inzwischen mit Gerissenheit und seinem fachlich einwandfreien Verhalten herum. Manchmal half er dem Schicksal ein bisschen nach, nicht immer konform mit dem, was das neue politische System ihm vorgab zu denken, zu sagen oder zu tun. Er ließ sich sein Gehirn weder um- noch abschalten.

Er überquerte den Hof, um Feuerholz für den Operationssaal zu holen. Der musste immer funktionsfähig und warm sein. Gott sei Dank hatte sich absolut nichts mehr ereignet, seit sie in diesem Kloster stationiert waren. In ihrem Lazarett gab es weder Kranke noch Verletzte. Eine einzige Operation hatte er als Mitglied der Operationsgruppe vollzogen. Fachlich gesehen war das fast betrüblich.

Georg war schon auf dem Rückweg, der Schnee knirschte unter seinen Stiefeln. Er trug einen Korb voller Holz im Arm, als unvermittelt von allen Seiten Kruzifixe auf den Hof flogen. Schmidt, Schröder und ein paar andere waren offenbar von allen guten Geistern verlassen.

„Seid ihr verrückt geworden?“, rief Georg seinen Kameraden zu.

„Hört auf damit! Was haben euch denn die Nonnen getan? Was seid ihr nur für Dummköpfe!“

Seine Kameraden hörten ihn nicht, sie rannten in jedes Zimmer des Klosters, rissen die Kruzifixe von den Wänden, warfen sie auf einem großen Haufen im Hof und zerbrachen, zertraten, zerstörten das, was den Nonnen heilig war.

Die Ordensschwestern, die ihnen seit Monaten das Kloster von Rambervillers - zwangsweise – zur Verfügung stellten, waren schon verängstigt genug. Mit weit geöffneten Augen und Mündern standen sie in den Gängen, wortlos und ohne sich zu rühren.

„Schröder, jetzt hört auf“, brüllte Georg noch einmal.

„Wir haben zwar das Kloster besetzt, aber das gibt uns nicht das Recht ….“

Er und die anderen winkten ab, sie waren fast fertig mit ihrem Werk, es fehlte nur das Anzünden der zerstörten Kruzifixe. Abends beim Bier setzte sich Georg zu Schmidt, er war der am wenigsten Verbohrte seiner Kameraden.

„Für mich persönlich haben die Kruzifixe keine Bedeutung! Ich hab mit der Kirche nichts am Hut. Aber wir haben das Gastrecht verletzt. Wie konntet ihr euch nur so daneben benehmen?“

„Das Gastrecht? Sag mal, spinnst du?“

„Vielleicht.“

Georg stand auf und trat hinaus in die Kälte. Er hatte an diesem Abend keine Lust mehr auf das Ausknobeln von Bier und Streitereien beim Kartenspiel. Was die Kruzifixe anging, war er mit seiner Meinung ein Außenseiter. Ganz wie zu Hause in Bitterfeld, wo ihn sein Bruder damals einen reaktionären Hund geschimpft hatte, weil er nicht in der Partei war. Er verließ das Kloster und lief zum Café de la Gare, dem Bahnhofscafé, um dort Schach zu spielen.

Ein paar Tage später erhielt Georg den Befehl, den Dachboden des Klosters nach allen brauchbaren Materialien zu durchsuchen, die sich verfeuern ließen. Es wurde wieder Brennholz für den Operationssaal und die Krankenräume benötigt. Zusammen mit einer älteren Nonne bestieg Georg die Dachböden und fand ein paar ausgediente Stühle. Er sah die Nonne fragend an.

„Oui, pas de probleme“, sagte sie nickend, die Stühle konnte er mitnehmen.

In einer Ecke entdeckte Georg eine Holzkiste. Die Nonne wurde bleich.

„Monsieur ...“, begann sie und brach abrupt ab. Georg sah die Französin an und begriff, dass die Kiste etwas Wichtiges enthielt. Er bat sie, ein paar der alten Stühle in den Hof hinunter zu tragen, und nahm entschlossen die Kiste an sich, bevor sie jemand anderem in die Hände fiel. Wohin damit? Als einzig sicherer Ort kam ihm das Café de la Gare in den Sinn. Madame Maman, wie er die Wirtin nannte, weil sie ihn an seine Mutter erinnerte, obwohl sie im Gegensatz zu seiner blonden Mutter dunkle Locken trug, war eine fleißige Kirchgängerin. Sie verkehrte regelmäßig mit den Ordensfrauen im Kloster.

Wie gewöhnlich marschierte er am Abend zu dem Café am Bahnhof. Niemand fragte ihn nach dem Inhalt der Kiste, die er mitschleppte. Er hatte nicht reingeschaut. Unbehelligt kam er bei dem Café an. Georg fiel ein Stein vom Herzen. Er öffnete die Tür, die dabei leise klingelte, und trat in den von einem Kohleofen gewärmten Raum mit holzgetäfelten Wänden. Ein halbes Dutzend kleiner Tische und eine Theke füllten das Café völlig aus. Außer Suzette, der schönen Tochter, in die er sich ein bisschen verliebt hatte, ihrer Schwester Marcelle und Madame Maman selbst waren an diesem Abend nur ein paar einheimische Gäste im Café. Mit einem mulmigen Gefühl stellte Georg die Holzkiste etwas abseits auf einem runden Cafétisch ab und öffnete sie. Die Kiste enthielt nichts weiter als Kruzifixe, alle ungefähr fünfzig Zentimeter lang.

„Schon wieder Kreuze!“, entfuhr es Georg. Sie schienen ihn zu verfolgen. Madame Maman trat an seinen Tisch, nickte ihm zu, nahm die Kiste an sich, schloss sie und brachte sie ins Hinterzimmer.

„Ich werde sie für die Klosterfrauen aufheben“, sagte sie leise, als sie zurückkam, und zu den umstehenden Einheimischen:

„Keiner hat etwas gesehen, klar?“

Erst jetzt wurde Georg sich dessen bewusst, was er tat. Er würde in Teufels Küche kommen, wenn sein Vorgesetzter erfahren würde, dass ausgerechnet er, der ihm mit seinen Extravaganzen längst ein Dorn im Auge war, von den Nonnen versteckte Kruzifixe heimlich in das Dorf geschmuggelt hatte. Das grenzte an Kollaboration mit dem Feind. Schnell legte Georg den Finger an die Lippen. Man verstand.

Von diesem Tag an aß er im Café de la Gare nur in der Küche, nicht mehr in der Gaststube. Wenige Tage später bat Georg Suzette in der Küche, ihm einen Knopf an die Uniformhose anzunähen. Suzette besorgte sich Nadel und Faden und nähte. Nichts ahnend. Denn kurz darauf kam Madame Maman zur Tür herein, Georg schaute auf. Bevor er auch nur darüber nachdenken konnte, was sie aus der Haltung ihrer Tochter über Georgs Hose schlussfolgern musste, hatte sie beiden eine schallende Ohrfeige versetzt. Suzette lief schreiend aus der Küche.

Madame Maman sah den Faden mit der Nadel und den losen Knopf an Georgs Hose. Sie sah zu Tode erschrocken aus. Es war Krieg, die Deutschen schienen die neuen Herren Frankreichs zu sein und die meisten benahmen sich genau so.

„Monsieur Georg!“ Ihr fehlten die Worte.

„Pardon, Madame Maman!“, antwortete Georg.

„Das war meine Schuld!“ Er erholte sich schneller von seinem Schreck als die Besitzerin des Cafés, hielt aber seine Hand auf der linken Wange, dort, wo ihn die überraschende Ohrfeige getroffen hatte.

Er sah Madam Maman an. Die jungen, blauen Augen eines Zwanzigjährigen schauten in die grauen, gütigen, jetzt aber vor allem ängstlichen Augen der Französin. Vielleicht hätte seine Mutter auch so reagiert? Er vermutete, dass die beiden Frauen im gleichen Alter waren. Georg fiel die Ohrfeige ein, die er von seiner Mutter bekommen hatte, als sie ihn beim Lesen des Gesundheitsbandes über Frauen erwischte. Er lächelte, nahm die Hand von seiner Wange und strich Madame Maman über das Haar.

„Keine Angst. Es wird nichts passieren. Rien ne se va passer.“

Kapitel 6 Antonia

Die Wehrmacht schickte meinen Vater wenige Wochen später nach Hause. Mit seiner Hüfte, die ihn wie eine Ente laufen ließ, das sagten seine sogenannten Kameraden ihm hämisch nach, konnte man ihn doch nicht gebrauchen. Erleichtert und ohne auf den Spott zu achten, kehrte er zu uns und dem kriegswichtigen Bankhaus Schulte zurück. Meine Mutter muss überglücklich gewesen sein.

Aber in dieser Zeit, im Frühjahr 1940, fielen auch die ersten Bomben auf Münster. Deshalb hielt der euphorische Zustand meiner Mutter nur kurz an. Im Gegenteil, ihr wurde wieder beklommen zumute. Zwar war sie nicht mehr schwanger und litt nicht unter den ständigen Hormonschwankungen, aber sie sorgte sich um uns. Außerdem war meine Mutter ehrlich entrüstet darüber, dass viele Leute in der Stadt geradezu ins Hansaviertel pilgerten, um die Schäden der Bombenabwürfe zu besichtigen, als wären sie eine Sensation. Das verstand Mutter beim besten Willen nicht und teilte ihre Sorgen täglich mit Vater.

„Hoffentlich geht das alles gut!“, seufzte sie damals öfter als sie Maries oder meinen Namen aussprach. Vater zählte ihr allabendlich die Siegesmeldungen des deutschen Heeres auf. Aber er überzeugte Mutter mit seinen Aufmunterungsversuchen nicht. Sie merkte, dass es ihn ermüdete, ihr immer wieder zuzuhören und ihr gut zuzureden. Also sprach sie nicht mehr über ihre Ängste. Sie hatte schon früher vieles mit sich selbst ausgemacht und war schließlich eine tapfere Frau.

Mutter fügte sich in den Alltag, auch in die langen Schlangen an den Marktständen. Marie war ein aufgewecktes Mädchen und ich im Kinderwagen sicher anstrengend. Aber sie schaffte das Schlangestehen mit uns. Marie durfte am Schluss der Einkäufe zur Belohnung die kleinen Küken in ihren Käfigen am Ende des Marktplatzes ansehen. Mit dem Kinderwagen, vollen Einkaufstaschen und der tippelnden Marie ging sie auf dem Heimweg regelmäßig bei unseren Großeltern vorbei.

Meine Großmutter, die zu Beginn des Krieges ja schon von dem Leid des Ersten Weltkriegs erzählt hatte, ohne auf den seelischen Zustand ihrer schwangeren Tochter zu achten, ließ nicht locker und berichtete von den Zeitungsartikeln über geplante Kinderlandverschickungen. Ganze Schulklassen sollten nach Bayern verschickt werden, für den Fall, dass es in Münster zu gefährlich werden würde mit den Bomben.

Familien würden auseinandergerissen werden, war der erste Gedanke meiner Mutter. Wie aber sollten Familien mit kleinen Kindern klarkommen, wenn es wirklich lebensgefährlich werden würde? Hatte Herr Hitler darauf auch eine Antwort? Diese Frage sprach meine Mutter schon nicht mehr aus. Sie behielt ihren Kummer für sich, wie sie es sich vorgenommen hatte.

Ein paar Monate später begann in der Stadt die Umsetzung eines Sonderprogrammes für den Luftschutz und den Bau von Bunkern und Luftschutzkellern. Überall sah Mutter riesige Mengen weißer Kalksteine und Bautrupps vor den Häusern. Ich saß immer noch im Kinderwagen und verstand genauso wenig wie meine große Schwester, was da um uns herum passierte.

Der sechste Juli 1941 war ein Montag und mein Vater war am Vorabend auf Ottos Geburtstagsfeier gewesen. Mutter wäre gern mitgekommen in die elegante geräumige Wohnung in einer Villa aus der Jugendstilzeit, in der ihre Schwester mit ihrem Juristen wohnte. Aber sie blieb bei uns und wartete angespannt, bis Vater ein paar Minuten vor Mitternacht mit einigen Schnäpschen zu viel zu Hause ankam. Die Nacht wurde kurz. Meine Eltern und Marie werden sie nie vergessen. Und auch ich spüre eine unbestimmte Angst, wenn sie davon erzählen. Es kommt mir fast vor, als könnte ich mich entsinnen. Vermutlich erinnere ich mich aber nur durch die regelmäßige Wiederholung der Geschichten meiner Mutter. Nur eine Stunde nämlich, nachdem Vater heimgekommen war, heulten die Sirenen und kündigten einen Luftangriff auf Münster an. Mutter erzählte, dass Vater mit einem Schlag nüchtern war. Sie schnappten sich ihre gepackten Koffer, zogen uns fast schlafenden Mädchen an und rannten in Windeseile mit uns, wie viele andere Familien, zu einem der neuen Bunker in der Bahnhofstraße. Dieser Luftschutzraum war etwas weiter weg, sollte aber sicherer sein, hieß es. Es dauerte Stunden bis zur Entwarnung; Stunden, in denen unsere Mutter, zwischen all den Menschen eng zusammengekauert auf einer Bank, versuchte, uns durch kleine Geschichten, die sie sich ausdachte, abzulenken. Trotz der Angst vor dem unbekannten Grollen und dem An- und Ausgehen der Lampen, schliefen meine Schwester und ich schließlich vor Erschöpfung ein. Meine Eltern beteten, wie viele andere auch.

Es war noch dunkel, als die Entwarnung kam. Verstört und ängstlich kamen wir mit einer ganzen Menschentraube aus dem Luftschutzkeller heraus. Die Nacht war taghell. Münster brannte. Meine Eltern versuchten, sich einen Heimweg zu bahnen. Gab es überhaupt noch ein Zuhause?, überlegte Mutter. Vater trug mich auf dem Arm, Marie lief an Mutters Hand. Auf dem direkten Weg gab es kein Durchkommen. Mit großen Augen sah Marie Menschen, die mitten auf der Straße festzustecken schienen und schrien. Warum gehen sie nicht weiter?, fragte sie unsere Mutter. Erst viel später verstanden wir beide, dass die Armseligen im heißen geschmolzenen Asphalt feststeckten und verbrannten, genau wie die Häuser links und rechts von ihnen. Meine Eltern irrten mit uns über Stunden durch die brennende Stadt, bis sie endlich - schon bei Tageslicht - einen Weg zu unserer Wohnung fanden, der nicht durch Trümmer versperrt war oder brannte. Sie wollten es kaum glauben: Gemeinsam mit wenigen anderen ragte unser Haus aus den Schuttbergen heraus. Alle Fensterscheiben waren zerborsten und die Zimmer übersät mit Glassplittern, aber wir konnten zurück in die Wohnung.