7,99 €

Mehr erfahren.

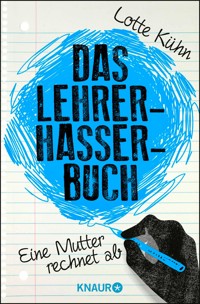

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Die eigene Schulzeit liegt lang zurück, doch sobald man selbst Kinder hat, bekommt man es mit der Inkompetenz und Borniertheit von Lehrern zu tun – und das geballt. Lotte Kühns Bestseller, der eine bundesweite Diskussion auslöste, ist aktueller denn je: Immer noch krankt unser Schulsystem an zu wenigen und zu schlechten Lehrern. Lotte Kühn weiß aus eigener Erfahrung, wovon sie spricht. Sie ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Für sie steht fest: Lehrer erledigen einen der schwierigsten Jobs, die unsere Gesellschaft zu vergeben hat, aber das, wenn überhaupt, mehr schlecht als recht. Lotte Kühn nennt das Problem beim Namen und zeigt unsere Lehrer, wie sie wirklich sind: unprofessionell, kindisch, faul, überheblich, ohne jede Ahnung von Kindern, überfordert, hilflos und total gestresst. Dieses Buch gehört auf den Lehrplan für alle Eltern schulpflichtiger Kinder, alle Opfer von Lehrerschikanen und natürlich für jeden Lehrer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 244

Ähnliche

Lotte Kühn

Das Lehrerhasser-Buch

Eine Mutter rechnet ab

Knaur e-books

Über dieses Buch

Wer glaubt, mit seinem allerletzten Schultag und dem Abschlusszeugnis die Strapazen nun endgültig und für immer hinter sich zu haben, liegt falsch – ganz falsch.Sobald irgendwann das eigene Kind seinen Fuß in die Grundschule setzt, beginnt der ganze Schrecken wieder von vorn: Tränen bei den Hausaufgaben (wenn auch nicht den eigenen), eine Flut von Mitteilungsblättern, verschwafelte Elternabende und verkrampfte Lehrergespräche, ungerechte Noten, verhauene Klausuren und selbstherrliche Lehrerschikanen. Kurz gesagt: Man bekommt es als erwachsener Mensch auf einmal wieder mit der überheblichen Borniertheit von Lehrern zu tun – und das geballt.

Inhaltsübersicht

Meinem guten Stern am deutschen Agentenhimmel,

Frau Sigrid Bubolz-Friesenhahn, gewidmet – ich danke Ihnen,

liebe, gnädige Frau, für Ihre Umsicht, Ihre Beharrlichkeit

und Ihren Humor, mit dem Sie auch dieses Buch

auf den Weg gebracht haben.

L. K.

»Die Lehrer haben die entsagungsreiche Aufgabe, Grundtypen der Menschheit zu verkörpern, mit denen es der junge Mensch später im Leben zu tun haben wird. Groß tritt dem jungen Menschen in der Schule in unvergesslichen Gestaltungen der Unmensch gegenüber. Dieser besitzt eine fast schrankenlose Gewalt. Ausgestattet mit pädagogischen Kenntnissen und langjähriger Erfahrung, erzieht er den Schüler zu seinem Ebenbild.«

Bertolt Brecht, Flüchtlingsgespräche

1. Kapitel

Aller Anfang ist leicht:der erste Schultag

»Pssstt«, wispert die Dame da vorne ins Mikrophon, und noch einmal etwas energischer »Psssttt«, bis das Geraune verstummt. Frau Dorothea Sonnenstich, die Schulleiterin der Lilienweiß-Grundschule, hebt die Brauen, macht runde Augen und legt die beringte Hand ans linke Ohr. Während ihre Rechte das Mikrophon umklammert, schnellt unvermittelt der Zeigefinger empor, als sie sagt: »Ich kann jetzt viele, viele Herzen klopfen hören …« Bedeutungsvolle Pause. Es ist mucksmäuschenstill im Saal.

Vorne auf zwei Stuhlreihen sitzen etwa sechzig kakelbunte Kinder, zwischen ihnen ragen riesige Schultüten mit prachtvollen Schleifen auf. Vor jedem Kind steht ein großer Schulranzen, alle funkelnagelneu, das Stück zwischen neunzig und hundertdreißig Euro teuer. In diesem Jahr haben Petterson und Findus, der Hase Felix und das rosafarbene Barbie-Ränzchen das Rennen auf die Tornister gewonnen. Piraten, Delphine und Bob der Baumeister, die Favoriten unter den Bildmotiven meiner letzten drei ersten Schultage sind jedenfalls weit abgeschlagen. Nur hier und da noch ein versprengter Regenbogenfisch, der mit seinen Glitzerschuppen geizt und im Bilderbuch, als Abziehbild und neuerdings auch über eine bunte CD mit lustigen Fischliedern die Botschaft quietschsüß rüberbringt: Wenn du irgendetwas Besonderes hast, um das die anderen dich beneiden, weil sie selbst es nicht haben, musst du’s abgeben. Sonst wirst du bittereinsam sein, weil keiner mit dir spielen will. Und das wollen wir doch nicht so gerne, knurrt die Krake mit erhobenem Fangarm, die das ausgegrenzte Glitzerfischchen um einen guten Rat angeht: Sei wie alle anderen, und alles wird gut.

Wenn die soziale Prozedur, die den Glitzerfisch zum Normalo-Fisch macht, im Bilderbuch ihr Ziel erreicht hat, dann sehen sie alle gleich aus: normal fischig eben und jeder mit einer schillernden Schuppe ausgestattet.

An der Grundschule meiner vier Kinder ist die leidige Geschichte zum ersten Mal uraufgeführt worden. Damals hatte ich zum zweiten Mal im Leben einen ersten Schultag. Und alles ging wieder von vorne los. Der Geruch in den Fluren. Die klinkenlose Tür des Lehrerzimmers. Und die Lehrer, mit ihren roten Kugelschreibern und gereckten Zeigefingern und merkwürdigen Schrullen, auf die man sich besser punktgenau einstellt, wenn man an der Schule Land sehen will.

Fernes Echo aus der eigenen Schulzeit

Viele Menschen haben verworrene Erinnerungen an ihre Schulzeit. Doch wenn das eigene Kind in die Schule kommt, tauchen sorgfältig verdrängte Ereignisse und peinliche Begebenheiten in schmerzlicher Klarheit wieder auf.

Da flüstern in der Ecke ein paar Mitschüler über das komische Kleid, das deine Mutter dir heute Morgen angezogen hat. Und du fühlst dich blamiert bis auf die Knochen. Da klaut dir jemand den Anspitzer, du willst ihn dir wiederholen, wirst an den Haaren gezogen und schreist auf. Prompt bestraft die Lehrerin ungerechterweise die Falsche, dich nämlich, weil sie nicht genau gesehen hat, was eigentlich passiert ist. Da hat ein Mitschüler deinen Pullover im Klo versenkt. Und die Lehrerin zwingt dich, das nasse Ding anzuziehen, und schickt dich nach Hause. Da schleichst du bangen Herzens morgens an den Frühstückstisch, und deine Mutter mustert dich mit kaltem Glitzern in den Augen, den Mund zusammengepresst. Gestern abend war Elternsprechtag, und was sie von der Lehrerin über dich erfuhr, hat ihr nicht sonderlich gefallen.

Alte Ängste sind auf einmal bedrückend gegenwärtig: Da geht man als selbstbewusster Erwachsener in die Schule, um den Klassenlehrer zur Rede zu stellen, und ein Hauch von dem altbekannten Geruch in den Fluren reicht, um uns wieder zu nervösen kleinen Kindern zu machen, die mit hochgezogenen Schultern erwarten, für irgendetwas zur Rechenschaft gezogen zu werden, zu Recht oder zu Unrecht. Wir wollen diese Ängste natürlich nicht auf unsere Kinder projizieren und fahnden in den Augen der ältlichen Lehrerin nach Zeichen von weicher Milde, großer Güte und einem unerschütterlichen Gerechtigkeitssinn, lassen prüfend den Blick über die Schulklos wandern und zucken zusammen beim Ertönen des Schulgongs. Voller Mitgefühl zittern wir beim ersten Schultag, während wir tapfer versuchen, das Kind auf all die schönen selbstgemalten Bilder an den Wänden hinzuweisen und seine Aufmerksamkeit auf das viele Spielzeug in den Klassenzimmern, die vielen netten anderen Kinder und die freundliche Lehrerin zu lenken. Doch im Grunde unseres Herzens eint uns über alle Schichten und jedes Alter hinweg der Glaube an die Unfähigkeit des Lehrers. Die tiefenpsychologischen Gründe dafür sind auch ohne Diplom zu verstehen. Das eigene kindliche Ausgeliefertsein an die übermächtige Institution Schule, die Knechtschaft nach Noten.

Und mit dem ganzen Ensemble von schrulligen, ungerechten, sadistischen Lehrern hat ja nun jeder seine Erfahrungen gemacht. Deshalb ist jeder Mensch, der jemals eine Schule besucht hat, ein Experte auf dem Gebiet der Lehrerbeurteilung.

Wir betreten also klammen Mutes den Mehrzweckraum, der zu unseren Zeiten noch Aula hieß, und treffen auf alte Bekannte. Ohrläppchenziehen, Backpfeifen, In-die-Ecke-Stellen und Strafarbeiten sind heute mega-out. Furchteinflößende Autorität und Willkür wie früher gibt’s nicht mehr. Dafür reist die gemeine Grundschullehrerin von heute auf dem Wir-haben-uns-alle-lieb-Ticket durch alle Klassen, von nichts anderem getrieben als der eigenen emotionalen Bedürftigkeit.

Mehr als alles andere will sie gemocht und nett gefunden werden. Von den Eltern, damit die sie nicht mit Fragen, Widerspruch und Mitbestimmungswünschen traktieren und sich darauf beschränken, bei passender Gelegenheit fassungsloses Staunen und Bewunderung zu simulieren, wenn gemeinschaftlich ein Liedchen wie etwa Der Cowboy Jim aus Texas vorgetragen wird: »Also, wie Sie das immer wieder schaffen, diese ganzen Kinder unter einen Hut zu kriegen …«

Von den Kindern will sie noch dringender gemocht werden, weil wenig das Ego so streichelt und stabilisiert wie die Anhänglichkeit und liebende Bewunderung von kleinen Kindern, über die man noch dazu das Sagen hat. Deshalb setzt sie auf emotionale Nähe und Beziehung, hält sich dabei an den Kindern schadlos und unterschlägt selbst noch die simpelsten Sachverhalte über die eigentliche Arbeit an der Schule: dass man sogar das Lernen nur lernt, indem man etwas lernt.

Schule könnte so schön sein –mit guten Lehrern

Mir blieb damals in den ersten Grundschulwochen meines ersten Sohnes Johannes wie den anderen Müttern nur eines: den Lehrern zu vertrauen und darauf zu hoffen, dass dieses neue Lernen, von dem da so viel die Rede war und das mir durchaus intelligenter erschien als die Paukerei, die ich durchgemacht habe, bei den Kindern den Wissensdurst wecken würde, ohne den nichts Großes erreicht und nichts Bleibendes geschaffen wird. Lust am Verstehen wecken, anstatt zum Lernen zu zwingen – ja, das hätten wir gerne gehabt. Meinetwegen im Projektunterricht, in Gruppenarbeit und nicht mehr frontal, ohne Noten, sondern mit verbalen Beurteilungen. Wie die Experten fürs Lernen das nun zuwege bringen wollen, hätte ich getrost ihnen überlassen wollen. Ich war voller Hoffnung bei dem Gedanken, dass ich miterleben dürfte, wie mein Kind sich spielerisch den Zahlenraum bis hundert erobern und sich voller Schaffensfreude das Wunder des ganz eigenen schriftlichen Ausdrucks aneignen würde. Für diese Hoffnung gab es durchaus gute Gründe: Schließlich hatte ich in den Jahren vor der Schule sehr wohl mitbekommen, wie stark Neugier und Lernvermögen den Menschen angeboren sind und die Wissbegier höherer Primaten, besonders ihrer Kinder, geradezu ein Wesensmerkmal ist. Menschenkinder sind da keine Ausnahme, wenn man von älteren Schulkindern einmal absieht. Bevor sie in die Schule kommen, stellen sie Fragen wie: »Aber, Mama, wenn der Mond ganz trocken und steinig ist, warum leuchtet er dann?« Wenige Jahre später dann, der Erdkundelehrer hat gerade das Abfragen der uns umgebenden Planetennachbarn angeordnet, schnauben sie verächtlich und winken ab: Mir doch egal, wie die Dinger da oben heißen.

Dass sie das Lernen lernen mögen – ein guter Plan, so schien mir, denn die Erfahrung, dass man auf einem Gebiet wirklich lernen kann, schien mir unendlich viel wichtiger als die Erfüllung der Normen, die dem Wasserkopf einer wirklichkeitsentwöhnten Schulbürokratie entsprungen sind.

Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass der Krieg zu gefährlich ist, als dass man ihn den Militärs überlassen könnte. Eine ähnliche Einsicht steht uns für die Schule noch bevor: Das Lernen ist zu wichtig, zu nahrhaft und als Prozess zu empfindlich und störanfällig, als dass man es nur der Schule und ihren beamteten Lehrern überlassen dürfte.

Am liebsten würde ich mir meinen kleinen Jungen da vorne schnappen und weglaufen. Das ist natürlich ein sehr privater Gedanke – aber: Warum übernehme ich die Aufgabe, ihm Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, nicht selbst? Dem Stoff der Grundschule darf man sich ja wohl noch intellektuell halbwegs gewachsen fühlen. Doch in Deutschland funktioniert die Schulpflicht ortsgebunden. Es kann einem von Geldstrafe bis Gefängnis ungefähr alles passieren, wenn man sich weigert, sein Kind in eine staatliche Schule zu schicken, weil man es vor Schaden bewahren will. In Dänemark, Frankreich und Großbritannien gibt es anstelle der staatlich verordneten Schulpflicht nur eine Bildungs- oder Unterrichtspflicht. Dort darf Hausunterricht an die Stelle des Schulbesuchs treten. Aber jetzt ist es für einen Umzug sowieso zu spät.

Jedes zweite Schuljahr in dieser Grundschule beginnt mit der feierlichen, stets höflichen Beifall erntenden Aufführung der Drittklässler; die, als Einzelwesen entweder im Schuppen-Outfit oder als exotischer Vogel gewandet, allein in der afrikanischen Savanne zu einer Horde anderer Vögel stoßen und dann vom prachtvollen Einzelwesen zum unspektakulären Gruppenmitglied avancieren, sofern sie bereit sind, sich den herrschenden Regeln zu unterwerfen und etwas Eigenes, Einzigartiges von sich abzugeben. Diesbezügliche Unterweisung erhält der Paradiesvogel von einer alten Kröte, die aus dem Wasserloch heraus das muntere Treiben der Vögel beobachtet. Viel kostümschneidernder Aufwand engagierter Mütter wird alljährlich aufgeboten, um den Newcomern schon mal atmosphärisch klarzumachen, wo es in den Pausen und der Zeit dazwischen langgeht. Bloß nicht auffallen, sondern unauffällig mitfliegen im Schwarm und höchstens ab und zu mal ein bisschen leuchten. Aber nie so, dass die anderen neidisch werden könnten.

Wenn ich nur ein bisschen mutiger wäre, würde ich vorschlagen, die Geschichte von Prokrustes, dem Prototypen aller Gleichmacher, im Grundschultheater zur Bühnenreife zu bringen. Prokrustes war zu den Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, ein alter Riese, der jeden Wanderer mit den schönsten Versprechungen in sein Haus lockte, um sich ihn dann zu schnappen und in sein Bett zu legen. Wer kurz war, den streckte und dehnte er so lange, bis er passte. War einer zu lang, hackte er ein Stückchen ab, damit er das Bett genau ausfüllte.

Das ganze Schulsystem ist wie ein Prokrustesbett, in dem Kinder mit pseudopädagogischem Getue gleichgemacht werden. Das fängt schon mit der Bonbonfrage vor Klassenfahrten an. Da schreitet die Lehrerin mit der Miene eines Großinquisitors von Kind zu Kind und sammelt alle Süßigkeiten ein. Kinder, die schon längst höchst verantwortlich mit ihrem Konsum von Zuckerzeug umgehen und sich ihre Schätze vernünftig einteilen können, verstehen die Welt nicht mehr – und fühlen sich zu Recht düpiert. Was die Lehrerin natürlich nicht kapiert und streng verordnet, dass alles eingesammelt wird und hinterher in genauer Dosierung von ihr als Belohnung verabreicht wird. Von kreativer Ungleichheit, dem einzigen Pfad zur Gerechtigkeit, hat sie noch nie etwas gehört. Oder: Da hat man sorgsam und geduldig ein System der Taschengeldzahlung etabliert, das die wöchentliche Auszahlungssumme um zwei Euro erhöht – unter der Bedingung, dass die Ausgaben für Hefte, Spitzer und Stifte davon bestritten werden. Ein schöner Weg, um Kinder frühzeitig zum verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Budget anzuleiten. Und dann besteht die Lehrerin darauf, persönlich die Hefte für alle zu kaufen, und kassiert dafür monatlich fünf Euro von den Eltern. Schade eigentlich. Denn das Kind kauft fortan nur noch Zuckerzeug am Kiosk von seinem Geld.

Jeder kriegt dasselbe, aber keiner kriegt, was er braucht. Weicht ein pfiffiges, quicklebendiges Kind vom statistischen Durchschnittswert ab, gilt es als auffällig und wird so lange mit pädagogischen Maßnahmen traktiert, bis es dem Durchschnittswert entspricht. Kinder, deren Entwicklungsstand noch nicht den Normwert erreicht hat, werden in fürsorglicher Belagerung so lange gedehnt, bis sie mit Ach und Krach und achselzuckend an die Folgeschule weitergereicht werden, wo ihr weiterer Werdegang dann nicht mehr interessiert – jedenfalls nicht den, der bis dahin dafür verantwortlich war, was das Kind gelernt hat und was nicht. Aber auch wenn die Abweichung eines Kindes vom Normalen in Grenzen bleibt, wird ihm im Unterricht etwas aufgezwungen, das weder kindlichem Lernverhalten noch biologischen Lernvoraussetzungen entspricht.

Allein schon das blödsinnige Sammelsurium von Fächern, das im Fünfundvierzig-Minuten-Rhythmus auf die Kinder einprasselt und das rund dreizehn Jahre lang sechs Stunden täglich in geschlossenen Räumen stattfindet – fast überall fehlt die notwendige tägliche Schulstunde für Sport und Bewegung. Warum es eigentlich kein Fördern für Sport gebe, hat mein Sohn einmal beim Zeugnisgespräch am Ende der zweiten Klasse seinen Sportlehrer gefragt. Eigentlich logisch, denn er hatte längst mitbekommen, dass alle Kinder, die irgendetwas nicht gut können, morgens in der nullten Stunde zum Förderunterricht gehen und da eine Extraportion Unterricht bekommen. »So wie Mustafa, damit der Deutsch lernt«, hatte er noch erläutert. Süffisant in meine Richtung grinsend, beugte sich Herr Stulle da ganz tief hinunter, um ihm tief und bedeutungsvoll in die Augen zu schauen. »Da musst du mal die Regierung fragen, warum sie den Lehrern kein Geld dafür gibt, dass sie mit euch Sport machen können«, mehr hat ihm dieser kindertümelnde Superpädagoge nicht antworten können.

Jaja, die böse Regierung, die den armen Lehrern das Leben schwer macht, die ist für alles verantwortlich. Das jedenfalls erzählen sie schon in der Grundschule den Kindern zu jeder Gelegenheit. Ob die Kreide alle ist oder die Klassenfahrt ausfällt und die Fußball-AG gestrichen wird, weil der Lehrer das nicht mehr bezahlt bekommt – immer ist die böse Regierung schuld, die der Schule das Geld wegnimmt. Obwohl das höchstens die halbe Wahrheit ist, finden die Kinder die Regierung dann total gemein und sind sofort bereit, ihren Lehrern zuliebe etwas dagegen zu unternehmen. Eine Demo zum Beispiel, die dann ungefähr zweihundert Kinder zum Rathaus führt, wo sie auf Transparenten ihr Recht auf Bildung oder Religionsunterricht oder Nachmittagsbetreuung einfordern.

Das vermeintlich hörbare Herzklopfen, mit dem die Schulleiterin zu Beginn ihrer Rede wirklich tief in die rhetorische Trickkiste gegriffen hat, ist von vorgestern. Seit Jahr und Tag hält sie denselben Vortrag. Außer mir merkt das wahrscheinlich kaum einer, weil die meisten nur ein Kind und deshalb auch nur einmal im Leben ersten Schultag haben – außer dem eigenen vor vielen, vielen Jahren.

Sind es etwa Kinderherzen, die da so laut klopfen? Alle mal herhören: »Sie fragen sich jetzt ganz sicher«, strebt Frau Sonnenstich dem vorläufigen Höhepunkt ihrer Rede entgegen, in den Augen ein bemüht verschmitztes Wohlwollen, das die Spannung noch ein klitzekleines bisschen steigern will, »ob Ihre Kinder sich hier wohl fühlen werden? Ob sie andere nette Kinder kennenlernen werden, ob sie Freunde finden werden? Ob ihnen das Lernen Spaß machen wird und sie sich an dieser Schule gut einleben werden? Ob die Lehrerin lieb sein wird? Ob sie hier wirklich Lesen, Schreiben und Rechnen lernen werden?«

Was wie ein weiteres rhetorisches Mätzchen klingt, das die Schulleiterin mit routiniertem Charme an diesem großen Tag vorträgt, ist in Wirklichkeit eine verdammt gute Frage, die ihre ganz ureigene Berechtigung allerdings erst nach und nach offenbart.

Dass mein Kind hier Lesen, Schreiben, Rechnen lernt – genau das hätte ich als Steuerzahlerin und Mutter von der Institution Grundschule doch eigentlich erwartet. So etwa: Der Lehrer verpflichtet sich, das Beste für mein Kind zu tun. Das heißt in diesem Fall, das Kind mit den Grundlagen so weit vertraut zu machen, dass die Alphabetisierungsquote nach sechs Schuljahren die Hundertprozentmarke wenigstens streift und ein Fundament an Kulturtechniken gelegt ist, das trägt, was immer den Kindern künftig blühen mag. Wer nicht lesen, schreiben und rechnen kann, wird schließlich weder aus der Tageszeitung noch aus seinen Kontoauszügen ein Bild über seine momentane Lage gewinnen können noch die grammatischen Unwägbarkeiten der eigenen oder einer fremden Sprache meistern, geschweige denn in der Lage sein, den Fragebogen für Hartz IV auszufüllen.

Das wünschen sich Eltern vom Lehrer: dass er die notwendigen Grundfertigkeiten im Unterricht vermittelt, weil er sein Handwerk versteht. Streng oder nicht so streng – das ist mir eigentlich schnuppe. Hauptsache, er begegnet dem Kind mit freundlichem Respekt und würdigt seine Fortschritte wie Rückschläge im Schriftspracherwerb, den Grundrechenarten und der Lesefähigkeit mit professioneller Fairness, die jenseits von persönlichen Sympathien, Tagesform und anderen Befindlichkeiten eine gewisse Verlässlichkeit erkennen lässt. Hauptsache, er fehlt nicht dauernd, weil er sich bei der Gartenarbeit den Rücken verstaucht hat, oder somatisiert nicht hingebungsvoll, wenn ihn Zweifel über den Sinn seines schulischen Tuns und des Lebens überhaupt plagen, und bleibt dann wochenlang im Bett.

Ein Lehrer, der seinen Job gut und vor allem gerne macht – dafür zahle ich doch Steuern und liefere Tag für Tag pünktlich um acht Uhr ein sattes, ausgeschlafenes, sauber gekleidetes, halbwegs gut erzogenes und mit dem notwendigen Equipment versehenes Kind am Schultor ab. Dafür wird er vom Staat ausgebildet, eingestellt und mit einem sicheren Job und vielen komfortablen Privilegien ausgestattet. So etwa habe ich die Geschäftsgrundlage verstanden, als mein erstes Kind in die Schule kam.

Und nicht so: Dass ich von überbehütenden Grundschullehrerinnen, deren ständiger Aufenthaltsort mit »aus dem Häuschen« angegeben werden kann, als Hilfslehrkraft eingespannt werde, weil sie selbst zu sehr damit beschäftigt sind, aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen, und deshalb die eigentliche Herausforderung übersehen, die darin besteht, dem Kind das kleine Einmaleins nahezubringen, oder beharrlich zögern, einen Viertklässler mit wenigstens einer einzigen Kommaregel vertraut zu machen. Weshalb ich an die tausendmal den Unterschied zwischen »das« mit einem oder zwei s erklären muss. Jahrelang! Und kein Ende in Sicht. Das letzte Mal übrigens vor zehn Minuten, als mein Neuntklässler mir vertrauensvoll die Deutsch-Hausaufgabe zum Korrigieren auf den Küchentisch legt.

Haben wir dafür nicht die Schule erfunden? Ist es etwa nicht die Aufgabe von Grundschullehrern, den Kindern den Unterschied zwischen »das« mit einem oder zwei s beizubringen? Warum nennen sie das Ding sechs Schuljahre lang »Wiewort« und stiften beträchtliche Verwirrung beim Übergang in die Oberschule, wenn dort verkündet wird, es heißt ab heute »Adjektiv«? Weil sie Kindern, die sich in einer großen Hofpause mühelos vierundzwanzig Biographien von Pokemon-Figuren merken können, nicht zutrauen, ein einziges Fremdwort im Kopf zu behalten? Warum passiert in der Veranstaltung ab dem dritten Schuljahr, die sie Englisch-Unterricht nennen, nichts anderes als das wochenlang immer wieder erneute Absingen von Old MacDonald had a farm? Und das in einem Alter, in dem die meisten Großstadtjungs allein schon durchs Mithören das Liedgut von Eminem aufsagen können, auch ohne wirklich darum gebeten zu werden?

Der zehnjährige Goethe beherrschte drei Sprachen neben der eigenen, und zwar in Wort und Schrift. Zugegeben, der Bub war wohl besonders helle. Aber er hatte wohl auch einen Lehrer, der die strahlende Auffassungsgabe kleiner Kinder in ihm erkannt, ihm etwas zugetraut und ihm etwas abverlangt hat. Oder gar eine Mutter, die ihn unterrichtet hat? In der Grundschule von heute wäre er baden gegangen mit all seinem Talent.

Den Geniefaktor beiseitegelassen – viele Eltern erleben die Verwandlung ihrer intelligenten, eifrigen, originellen und sensiblen Fünfjährigen (sind sie das nicht alle?) zu lustlosen, mürrischen und gleichgültigen Schülern, die keine nennenswerten Leistungen mehr vollbringen, mit beträchtlicher Beunruhigung, leisem Bedauern und manchmal laut geäußerter Empörung. Deshalb graut es ihnen so sehr bei der Vorstellung, ihr Kind in einer Institution abliefern zu müssen, deren Vertreter die meisten Wünsche unerfüllt lassen und kaum eine Hoffnung einlösen, die sie anfangs noch so vollmundig in den Raum geworfen haben. Die als gestandene Frauenspersonen auf dem Direktorenposten am Rednerpult fröhlich verkünden, dass hier auch die Lehrer immer noch ganz viel lernen würden. Wenn aber alle Lernende sind, leuchtet doch nicht unmittelbar ein, warum nur die älteren unter ihnen bezahlt werden, die anderen aber nicht.

Hallo, Kinder, jetzt geht’s los … ja, was eigentlich?

Eigentlich fühle ich mich nach Strich und Faden verarscht, weil am Ende der sechs Grundschuljahre Schulkinder herauskommen, die in der Schule nicht das lernen, was sie können müssen. Aber heute reißt mich die Herzklopfen-Rede der Schulleiterin aus meinen trüben Gedanken. Da vorne geht’s jetzt richtig zur Sache. In die Riege aus ganz lieben Lehrerinnen und ihren spärlich vertretenen männlichen Pendants kommt Bewegung. Der Moment naht, in dem alle Kinder sich um ihre künftige Lehrerin scharen werden, um dann, im Gänsemarsch und fürsorglich umflattert, den Weg in den Klassenraum anzutreten.

Mir wird ganz schlecht, wenn ich die großen erwartungsvoll aufgesperrten Augen meines Jüngsten sehe, der nun aufgerufen wird. Später wird er mir erzählen, wie groß seine Angst gewesen ist, dass sie ihn vergessen haben und er nicht in die Schule darf. Wahrhaftig ein großer Tag für einen kleinen Jungen. Seit Wochen fragt er wieder und wieder, wie lange es noch dauert. »Du, Mama, ich freu mich so auf die Schule. Dann kann ich dir jeden Abend vorlesen. Und wenn ich einkaufen gehe, kann ich das Geld nachzählen. Vorher schreibe ich den Einkaufszettel«, so sprudelt es seit Tagen immer wieder aus ihm heraus. Was Leander von seinen Geschwistern in puncto Schule sieht und hört, fasst er für sich so zusammen: »Da muss man aufpassen und richtig schönschreiben. Dann muss man lernen und kriegt ein Lesebuch und jeden Tag ganz viele Hausaufgaben.« Hingerissen ob dieser Zukunftsaussichten strahlt er beim Abendessen in die Runde und nimmt es gelassen hin, dass ihm seine Schwester Pauline nur einen Vogel zeigt. Nein, er vermutet noch nicht wie sein großer Bruder in jedem Lehrer einen Feind.

Je jünger die Kinder sind, desto rückhaltloser ist doch ihre Bereitschaft, den Lehrer zu lieben und seinem Vorbild nachzueifern. Sie sind empfindlich, hilfebedürftig und auf einen Erwachsenen angewiesen, der sich ihrer annimmt. Die Älteren sind schon mehr als einmal von einem Lehrer gebeutelt, zurechtgestaucht und beschämt worden. Also bleiben sie cool, kultivieren ihre Skepsis und zucken mit den Schultern. Sie wissen längst, was wir insgeheim befürchten: Lehrer können einen fertigmachen.

Viel Lärm um nichts

Da vorne auf der Bühne geht das Spektakel seinen gewohnten Gang. Hinter den Kindern sitzen wir – die Mütter. Flankiert von Omas, Tanten und was die weibliche Verwandtschaft noch so aufbietet. Die Väter stehen am Rand, manchmal huscht einer tief gebückt vor den Kindern in der ersten Reihe entlang. Zwischen sich und das Geschehen halten sie blitzendes technisches Gerät, kleine Digicams speichern das Ereignis für die Ewigkeit.

Herzklopfen? Nun ja. Die Kinder sitzen vorne ordentlich aufgereiht, dahinter werden die ersten Taschentücher gezückt, während sich auf der Bühne drei kleine Mädchen dem Ende ihrer Darbietung entgegenflöten. Auch sie ernten ordnungsgemäß Beifall.

So ein erster Schultag geht schon an die Mutternieren. Sogar mir, obwohl es schon das vierte Mal ist. Mein Jüngster wird von heute an trocken hinter den Ohren. Diesem Tag, an dem es endlich losgehen soll, hat er mit Begeisterung und Freude entgegengefiebert. Heute Morgen mit wichtiger Miene den Ranzen gepackt: den Tuschkasten, den dicken Klebestift, die Schere, den Turnbeutel verstaut, die Brotbox mit dem Hasen Felix drauf noch einmal verstohlen gestreichelt, das nagelneue Federmäppchen mit den dreieckigen Schreiblernstiften befüllt. »Kaufen Sie Markenware!« hatte es in der Materialanforderung geheißen, die wir Mütter vorab von der Klassenlehrerin bekommen hatten. Als dann noch vor zwei Tagen ein Schneidezahn ausfiel, war der Jubel groß. Denn wer in die Schule geht, hat schon Zahnlücken. Und hat Hausaufgaben. Und wer Hausaufgaben und Zahnlücken hat, ist groß. Und wer groß ist, kriegt auch Taschengeld.

Groß werden wollen und dabei klein gehalten werden

Das weiß er von seinen drei älteren Geschwistern, und obwohl er deren Schulelend Tag für Tag miterlebt hat, schmälert das die Freude offenbar überhaupt nicht. Groß rumgetönt hat er: Dass er gleich mit einem roten Füller schreiben wolle, dass er ganz schnell lesen lernen werde, damit er endlich alleine lesen kann und niemanden mehr zum Vorlesen suchen muss. Dass er dann auch den Kummerkasten bei uns zu Hause mit geschriebenen Beschwerden über seine Geschwister füllen kann, erfüllt ihn mit unendlicher Genugtuung und Zuversicht. Bisher musste er seine Anliegen und Anklagen nämlich malen. Und damit ist jetzt Schluss.

Doch heute Morgen um fünf erschien er leichenblass an meinem Bett, schlüpfte unter die Decke und weinte bitterlich. Dass er noch nicht alles kann, was er muss, kommt irgendwann mit kleiner Stimme, und deshalb so Angst vor der Lehrerin hat. Zählen zum Beispiel; bei sechsundvierzig fällt ihm immer nicht mehr ein, was danach kommt, sagt er. Und wenn er zu dumm für die Schule ist, dann lachen ihn alle aus, stößt er hervor. Ich bin entsetzt. Was soll das denn jetzt? Zu dumm? Er? Der fröhlichste, aufgeweckteste und neugierigste Sechsjährige, den ich jemals durch die schweren Schultüren in unwirtliche Flure geschoben habe? Behutsames Bohren bringt dann das ganze Ausmaß der Katastrophe ans Licht. Seine Schwestern haben ihm weisgemacht, dass er bis hundert zählen können, die Wochentage und die Monate des Jahres auswendig wissen und es schaffen muss, einen ganzen Vormittag lang nicht aufs Klo zu gehen, wenn er in die Schule kommt. Weil einen sonst der Lehrer anschreit. Und dass man dann niemals zurückschreien oder auch nur widersprechen dürfte. Denn wenn der Lehrer einen nicht leiden kann, kriegt man immer schlechte Noten und fliegt am Ende sogar von der Schule. Wie Ritterkreuzträger nach Stalingrad und arbeitssüchtige Manager ihre Bypassnarben haben sie nach dem Motto »Viel Feind, viel Ehr« die bestandenen Gefahren hochgerechnet, um den Neuling gehörig zu beeindrucken.

Zuerst will ich mir Johannes, Pauline und Charlotte vorknöpfen. Aber dann geht mir die Frage durch den Kopf, ob das ihr Bild von der Schule ist? Ihr ganz persönliches Resümee aus zwei, vier und sechs Jahren, in denen sie den allergrößten Teil ihres Tages mit Lehrern und Mitschülern verbracht haben? Ich habe die Angelegenheit für heute auf sich beruhen lassen und insgeheim beschlossen, mir erst einmal ein Bild zu machen. Viel erzählen sie ja nicht. Nur wenn’s mal ganz dicke kommt und Tränen fließen, dann erfahre ich hautnah, wie es einem meiner Kinder gerade geht in der Schule.

Brühwarme Berichte – das war gestern, im Kinderladen. Was die Erzieherin gesagt hat und wie sie dabei ausgesehen hat, das haben sie alle vier noch immer rausgesprudelt. Meistens schon beim Abholen, wenn ich noch verzweifelt versucht habe, zwei zusammengehörige Gummistiefel aus dem bunten Haufen herauszusuchen, oder bei dem Versuch, zwei zueinander passende Handschuhe und eine Mütze zu finden, schier durchgedreht bin.