14,99 €

Mehr erfahren.

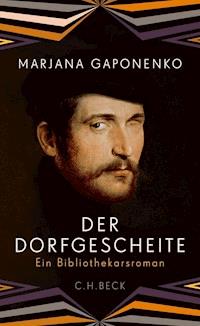

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Komisch, grotesk, hellsichtig und voll schwarzem Humor und Melancholie erzählt Marjana Gaponenko in ihrem neuen Roman vom bösen Erwachen eines modernen Taugenichts, der auf drastische Weise einige hilfreiche Lektionen fürs Leben lernt. Kaspar, ein verwöhnter junger Mann in der guten Wiener Gesellschaft, studiert etwas ziellos vor sich hin und scheint von den Menschen, insbesondere den Frauen um ihn, weniger zu verstehen als von den Ponys, die sein wohlhabender Vater sammelt. Der Vater Adam, ein aus Polen stammender Ingenieur und Selfmademan, verehrt Pferdekutschen und Kutschpferde und liefert sich mit dem einzigen Sohn ein verhängnisvolles Rennen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Sammlungen

Ähnliche

Marjana Gaponenko

Das letzte Rennen

Roman

C.H.Beck

Über das Buch

Komisch, grotesk, hellsichtig und voll schwarzem Humor und Melancholie erzählt Marjana Gaponenko in ihrem neuen Roman vom bösen Erwachen eines modernen Taugenichts, der auf drastische Weise einige hilfreiche Lektionen fürs Leben lernt. Kaspar, ein verwöhnter junger Mann in der guten Wiener Gesellschaft, studiert etwas ziellos vor sich hin und scheint von den Menschen, insbesondere den Frauen um ihn, weniger zu verstehen als von den Ponys, die sein wohlhabender Vater sammelt. Der Vater Adam, ein aus Polen stammender Ingenieur und Selfmademan, verehrt Pferdekutschen und Kutschpferde und liefert sich mit dem einzigen Sohn ein verhängnisvolles Rennen.

Über die Autorin

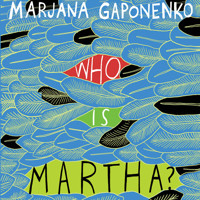

Marjana Gaponenko wurde 1981 in Odessa, Ukraine, geboren und studierte dort Germanistik. Nach Stationen in Krakau und Dublin lebt sie nun in Mainz und Wien. Sie schreibt seit ihrem sechzehnten Lebensjahr auf Deutsch. 2010 erschien ihr erster Roman «Annuschka Blume». Für den Roman «Wer ist Martha?» wurde sie mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis und dem österreichischen Literaturpreis Alpha ausgezeichnet. Ihre freie Zeit verbringt Marjana Gaponenko mit ihren Haflingern.

Inhalt

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Dank

Literaturverzeichnis

The only question with wealth is, what do you do with it?

John D. Rockefeller

I

Wenn es ein Wort gab, das mein Vater besonders häufig in den Mund nahm, so war es das Wort «meisterlich». Als alter Pole sprach er es mit jiddischem Akzent aus, so dass sein «majsterlich» gar nicht so unwienerisch klang. Meisterlich konnte für ihn ein erstklassiges Gulasch sein, ebenso wie eine versalzene Suppe, ein Hufbeschlag, aber auch ein Deichselbruch. Wer nicht meisterlich zu scheitern verstand, verdiente in seinen Augen keine Bewunderung.

Unvergesslich der Tag, an dem er sich überreden ließ, in eine Ausstellung zu gehen, weniger mir als meiner ersten Freundin Anna zuliebe. Auf dem Albertinaplatz gingen einige Fiaker frierend vor ihren Gespannen auf und ab. Im scharfen Novemberwind standen die Mähnen der Pferde für einige Sekunden aufrecht, fielen in sich zusammen und hoben sich wieder zu kraftlosen Irokesenschnitten. Der Vater lüftete im Vorbeigehen den Hut und wies mit mürrischer Miene auf das Plakat Von der Romantik zur Op-Art. Zu gerne wäre er bei den Fiakern geblieben, um mit ihnen in der Kälte über die Kutschen zu plaudern, darüber, wie sie fuhren, wie es um die Lackierung stand, wann sie das letzte Mal gewartet und was genau ersetzt worden war. Kurz nach seinem 60.Geburtstag hatte er begonnen, seine Kutschensammlung aufzulösen. Die prachtvollsten Exemplare verkaufte er an Museen, die seltensten an Sammler, die Stadtkutschen, seine Lieblinge, an einige größere Fiakerunternehmen in Wien, so dass man sagen konnte: Wenn er eine Kutsche auf der Straße wiedererkannte, kannte er auch den Fiaker. Aus diesem Grund galt das Lüften des Huts mehr dem alten Wagen als dem davorstehenden, rotnasigen Geschöpf im weiten Lodenmantel. Zur Ausstellung an jenem Novembertag ging er also in der Hoffnung, einen seiner Lieblinge unterwegs in Aktion zu sehen.

Wie nicht anders erwartet, konnte er dem dünnen Wanderer eines Caspar David Friedrich oder den rosigen, rankenumwundenen Engeln eines Philipp Otto Runge nichts abgewinnen. Naserümpfend ging der gelernte Maschinenbauingenieur, Hände auf dem Rücken gefaltet, von Bild zu Bild. Nur manchmal verweilte er etwas länger vor einem Kunstwerk.

«Meisterlich», hörte ich ihn murmeln. Nur ich wusste, dass sein Lob dem kunstvoll geschnitzten Goldrahmen galt.

«Schau mal, Vater, hier lugt ein Pferdekopf aus dem Gebüsch!», sagte ich, um ihn auf sein Lieblingsthema zu bringen. «Da stimmt etwas grundsätzlich nicht», knurrte er, nachdem er das kleine dunkle Bild durch die Brille betrachtet hatte. «Das Pferd schaut einem Picknick zu, sollte aber, so wie es dargestellt wurde, eigentlich auf der Flucht sein. Mit diesen aufgeblähten Nüstern! Das soll Kunst sein? Das ist doch eine Lüge!» Den letzten Satz sprach er etwas lauter, so dass mehrere Besucher sich zu uns umdrehten. Einige versuchten aus der Ferne zu erkennen, was mit dem Bild nicht stimmte. Wer sich auf Pferde verstand, hätte meinem Vater jedoch recht gegeben. Dieses Bild war nicht nur deswegen eine Lüge, weil es getreu den Gesetzen der Romantik die Wirklichkeit leugnete. Es barg dazu noch eine Ungereimtheit in sich, welche die Naturferne des Malers offenbarte. Und so musste ich Anna erklären, dass ein Pferd mit geblähten Nüstern, einem gereckten Hals und viel Weiß im Auge niemals seelenruhig einem Picknick zweier Edelmänner am Wegesrand zuschauen könne, weil es in diesem Zustand um sein Leben renne.

«Und das hier ist überhaupt eine Frechheit. Für wen hält er uns eigentlich!», rief er zwei Säle weiter vor einem Miró-Bild aus. Wassertropfen auf rosafarbenem Schnee hieß das Kunstwerk, auf dessen eindeutig orangefarbenem Hintergrund sich zwei fette Striche krümmten. «Ich mag es nicht, wenn mich irgendwelche Künstler verhöhnen. Noch bin ich nicht farbenblind!», brummte er und schielte zu den anderen Museumsbesuchern. Ihnen schien Mirós Humor zu gefallen. Jene, die den Titel gelesen hatten, grinsten und zückten sofort ihre Kameras. Wir gingen weiter.

«Kunst – das ist Können und sauberes Handwerk», sagte er im nächsten Saal vor einem schmalen, weiß grundierten Bild, aus dem rostige Nägel in aparten Wellen ragten. «Das ist zum Beispiel eine saubere Arbeit. Ich verstehe zwar die Botschaft nicht, die Art, wie die Nägel eingeschlagen sind, finde ich aber meisterlich», fügte er händereibend hinzu. Immer wenn er verunsichert war, rieb er sich die Hände. «Wollen wir es dem Schmied schenken?»

«Wir sind in einem Museum und nicht in einer Verkaufsausstellung», wehrte ich ab.

«Du weißt, Geld ist kein Problem», sagte er an mir vorbei zum Albertina-Publikum und zu Anna, die mir an dem Abend gestand, dass sie meinen Vater peinlich fand.

Als armer Maschinenbaustudent aus Krakau hatte mein Vater in seiner Jugend viel über Geld nachgedacht. Einmal muss er aufgewacht sein und beschlossen haben, sich aus der finanziellen Misere zu befreien. Jahrelang mühte er sich ohne nennenswerten Erfolg ab, bis er eines Tages an der Kreuzung Uliza Filipa und Uliza Krotka um ein Haar mit einem pferdegezogenen Milchwagen zusammengestoßen wäre. Lange sah er der Staubwolke hinterher – das durchgegangene Pferd war nur durch die Barbakan-Mauer aufzuhalten. Am nächsten Morgen berichtete eine Zeitung über den Unfall, die riesige Milchpfütze auf der Fahrbahn und die Schäden an dem einmaligen gotischen Bauwerk. Den Artikel hatte er ausgeschnitten und Jahre später seinen Wiener Freunden und Gästen immer wieder voller Stolz gezeigt, wenn die Rede darauf kam, wie er seinen mondänen Lebensstil eigentlich finanzierte.

Landwirte, schmiert eure Bremsen mit Bedacht, lautete der erste Satz des Zeitungsartikels. Zeigte sich Unverständnis in den Augen seines Gegenübers, so erklärte der Vater, dass er nach dem Lesen dieses traurigen Berichts zum Erfinder eines ölfreien Verdichters für Bremsen geworden war. Monatelang habe er unter dem Eindruck des Unfalls gehämmert, nachts, in seiner Wohnung am Rande von Krakau, so dass sogar die Nachbarn misstrauisch geworden seien. Hinter dem Hämmern eine terroristische Tätigkeit vermutend, sollen sie sogar einmal die Polizei gerufen haben, und nur dem an der Wand hängenden Zeitungsartikel sei es zu verdanken gewesen, dass die Polizisten den humanistischen Ambitionen des jungen Maschinenbaustudenten Vertrauen geschenkt hätten. Klar wäre es in einem Betrieb viel einfacher, sagte er zu den Polizisten, wer aber sollte denn einen Studenten ohne Beziehungen wie mich anstellen?

Er trat planvoll der polnischen vereinigten Arbeiterpartei bei, verschuldete sich, fuhr nach Leipzig zur Messe und sah jedoch ziemlich schnell ein, dass der Kommunismus und der Fortschritt nicht kompatibel waren und dass er noch weiter westlich fahren musste: zur Messe nach Hannover. Auch diese Reise nahm er ein Jahr später mit noch größeren Schulden auf sich und wurde wieder enttäuscht. Auch hier schien es nicht um die Technik zu gehen. Die großen Firmen waren nicht geneigt, seine Erfindung mit offenen Armen zu empfangen. Solche wie er tummelten sich außerdem in Mengen an den Ständen, nur waren sie älter als er, gebeugt, ergraut und so gekleidet, als wären sie einmal um den Erdball gelaufen, um zur Messe nach Hannover zu kommen. Und es gab bereits erschreckend viele Verdichter kleinerer Firmen auf dem Markt. Manche liefen zwar nicht ölfrei, aber aufgrund einer einfachen Ventilsteuerung schienen sie genauso effizient zu sein wie seine Erfindung. Der Vater wurde nachdenklich und beschloss schließlich, einen Abstecher nach Wien zu machen, um bei einer großen und angesehenen Maschinenbaufirma seine Erfindung vorzustellen. Seine letzte Hoffnung war Österreich, das er für ein angenehm zurückgebliebenes, sozialistisches Land hielt, allerdings pfiffiger und unkomplizierter als Polen. So kam er am Franz-Josephs-Bahnhof an: nur noch mit 30 Dollar in der Tasche, der heimlichen Universalwährung des Ostblocks, die auch jetzt, Jahrzehnte später, auf ihrem Thron nicht schwankt.

Mit seinem wagemutigen Ausflug erreichte er jedoch etwas anderes: Ihm wurde die Stelle des Entwicklungsingenieurs in der Konstruktionsabteilung der besagten Firma angeboten. So blieb er als politischer Flüchtling in Wien und fiel bei seinen Eltern unwiderruflich in Ungnade. Beide Russischlehrer, hatten sie sich für ihren Ältesten eine Karriere als Ingenieur im fernen Russland vorgestellt, bei Roskosmos oder zur Not auf einem Dozentenposten an einer technischen Universität des verbrüderten und verhassten Riesenlandes. Nur sein Bruder hielt Kontakt mit ihm. Dieser, Ernest mit Namen, soll als Kind den Wunsch geäußert haben, Sänger zu werden. Völlig grundlos, wie mein Vater sagte, er soll gesungen haben wie ein Ferkel. Als Einziger in der Familie ging der kleine Caruso regelmäßig zum Friseur. Die anderen beiden Männer ließen sich die Haare mit schwerer und sicherer Hand von der Hausfrau schneiden. Jedenfalls soll etwas gewaltig schief im Leben des Wunderknaben gelaufen sein, und anstelle einer Sängerkarriere fristete Ernest seit den späteren 70er Jahren ein Straßenfegerdasein in der Krakauer Innenstadt. Er heiratete nie und lebte in seinem baufälligen Geburtshaus am Stadtrand, zuerst mit den Eltern und später allein. In jedem zweiten Brief berichtete der jüngere Bruder von den unzumutbaren Zuständen auf den Straßen. Er würde nur noch Laub zusammenfegen. Früher habe er in mancher Steinritze noch Kleingeld gefunden. Damit sei nun Schluss.

Obwohl mein Vater Krakau gegen Wien eingetauscht hatte, war der Unterschied für ihn kaum spürbar. Sein Leben war nur an der Oberfläche anders geworden. Nach wie vor träumte er vom großen Geld, doch als Entwicklungsingenieur mit einem monatlichen Gehalt von 23.000 Schilling brutto rückte der Traum von einem Leben in Saus und Braus in weite Ferne. «Was tun, was sollst du tun, Adam?», pflegte er später oft mit anschaulicher Geste im Freundeskreis seine damaligen Überlegungen wiederzugeben, «du bist ein kleiner Fisch, umgeben von anderen Fischen in einem Becken voller Haie, die gegeneinander kämpfen – für Macht und Monopol. Lass die Flossen nicht hängen, lass dir etwas einfallen, und trickse die Haie aus.»

«Aber wie, wie denn?», unterbrach ihn meist jemand, der diese Geschichte noch nicht kannte. «Nun», fuhr mein Vater ungerührt fort, «ich habe mich auf Sperrpatente spezialisiert», und nach einer ehrfurchtsvollen Schweigeminute ergänzte er feierlich: «Und habe sie den Firmen angeboten, von denen ich genau wusste, dass sie ähnliche Produkte bereits auf dem Markt hatten, allerdings nach einem völlig anderen Prinzip funktionierend und eine Spur ineffizienter als das, was ich zu bieten hatte. Wegen mehr Leistung würden die Firmen das mühsam und kostspielig Erarbeitete nie aufgeben, dachte ich, und so war es auch. Man muss sagen, ich verkaufte meine Erfindungen an mehrere Konkurrenten gleichzeitig, je nach Firma mit kleinen maßgeschneiderten Abweichungen. Ich wusste, dass sie als Sperrpatente beiseitegelegt würden.»

«So wird aber keine Revolution gemacht», bemerkte dann meist einer der jüngeren Zuhörer, worauf mein Vater zu entgegnen pflegte: «Keine Sorge, junger Mann, die Menschheit knallt früh genug gegen den Barbakan.»

«Erzähle doch das Wichtigste, Spatzerl», drängte meine Mutter, die gar nicht oft genug hören konnte, wie sie aus ihrer winzigen Dachwohnung unweit vom Naschmarkt ausgezogen waren und einen Monat lang wie zwei Touristen in einem der besten Wiener Hotels logiert hatten. «Dank seines Ideenreichtums und der klugen Strategie war mein Mann mit Anfang vierzig wohlhabend genug, um sich noch größere Sprünge zu leisten» – immer wieder pflegte meine Mutter das Wort zu ergreifen. Von ihr erfuhren die Gäste, dass meine Eltern damals in diesen schicksalsträchtigen Wochen nach Immobilien Ausschau gehalten hatten und ziemlich schnell fündig geworden waren. Sie erfuhren, dass sie das Gelände der stillgelegten Galopprennbahn für hundert Jahre gepachtet hatten – samt Haupt- und Nebengebäuden, die alle, wie der Großteil der Bäume, aus der Zeit Kaiser Franz Josephs stammen sollten. «Im Pachtvertrag steht bis 2084. Wir haben das Blatt kopiert und rahmen lassen, als Blickfang für sein Kabinett», fügte sie jedes Mal hinzu und führte die Gäste, bevor sie nach Hause fahren durften, in diesen Raum, wo sie in eine dunkle Ecke auf besagte Dokumentkopie zeigte. «Die alten Tribünen durften wir schonend abtragen, an dieser Stelle ist unsere Bibliothek entstanden, wo wir eben Mokka getrunken haben. Fünf riesige Bogenfenster!» Meine Mutter prahlte gerne und wurde nicht müde, bei jeder Einladung immer wieder dasselbe zu erzählen. «Das ist der kälteste Ort im ganzen Haus und wegen der Verglasung der teuerste», seufzte sie und sah sich entzückt um. In solchen Momenten hätte ich im Boden versinken können.

«Als mein Mann das verwilderte Gelände am Ende des Praters zum ersten Mal gesehen hat, wusste er sofort, was sich damit machen lässt», erzählte die Mutter stolz. «Er hat eine Huzulenherde auf die Rennbahn gestellt und sich so einen kleinen Naturpark gegönnt. Eine altösterreichische Pferderasse ist das, der Huzule.»

«Stuten und Hengste kamen für mich nicht in Frage, weil ich kein Züchter bin. Ich will mit diesen Tieren in Ruhe alt werden», warf der Vater bescheiden ein.

«Und das wirst du, Spatzi, wenn auch nicht so ruhig, wie du es dir erhoffst, ahaha! Dafür sorge ich.» Die Gäste lachten, auch ich lachte meist mit. Aus Höflichkeit, denn ich war ein wohlerzogenes Kind. Die Witzpalette meiner Mutter kannte ich auswendig. Auch wie es weiterging, war mir bekannt. Irgendwann fand Vater, dass die Herde vollständig war. Er ließ sie ein paar Jahre lang in Ruhe grasen und gedeihen, beobachtete sie, lernte die Pferde voneinander unterscheiden und war irgendwann so weit, dass er sich im Gespannfahren unterrichten ließ. Ein Originalmilchwagen wurde angeschafft, seine erste Kutsche.

Gute Milch! Molkerei Dobersberger, Marinellestraße 13, Wien, verkündete die Werbung auf der Seitenwand. Mit diesem schneeweißen Gefährt fuhren die beiden noch im selben Jahr auch über die Praterhauptallee zum Altar und damit direkt auf die Titelseite der Kronen-Zeitung, allerdings stark verkleinert. Wien schwankte zwischen Empörung und Entzücken. Meine damals 19-jährige Mutter hatte mit einem blumengeschmückten Oldtimer gerechnet und bekam den Heulkrampf ihres Lebens. Der Charme eines hölzernen Milchwagens konnte sich ihr, der verwöhnten Tochter eines Holzindustriellen, nicht eröffnen, wie im Übrigen auch der des Traditionsfahrens selbst. In der Kutsche saß sie nur, um ihrem Mann eine Freude zu machen, und das auch nur zweimal im Jahr: am ersten Weihnachtstag und am Karfreitag.

Erst auf dem Gymnasium begann ich mich zu wundern, wieso mein Vater nicht wie die Väter meiner Mitschüler und Freunde arbeiten ging. Über soziale Unterschiede und die ungerechte Verteilung des Wohlstands in der Welt hatte ich mir davor vielleicht deshalb keine Gedanken gemacht, weil ich noch nie bei jemandem zu Hause eingeladen gewesen war, der, um es in Mutters Worten zu sagen, nicht aus unserer Schicht kam. Und als dies geschah, war ich erschüttert. Ich hustete extra laut in meinem Bett, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit meiner Mutter zu wecken.

Die mir winzig vorkommende Fünfzimmerwohnung am Opernring, die mir mein Mitschüler Joseph voller Stolz präsentierte, hatte Fußbodenheizung und eine ins Wohnzimmer integrierte Küche mit einer Abzugshaube über einem Herd, der wie ein schwarzer OP-Tisch in der Mitte des Raums stand. Das Mittagessen für Joseph und mich kochte die Dame des Hauses höchstpersönlich. Wie erstarrt saß ich an einem Glastisch, unter dessen Platte ich meine Beine sehen konnte, während Josephs Mutter zu den Klängen einer New-Age-Träumerei aus dem Radio Spaghetti (sie sagte Spaschetti) würzte. Als wir nachher in seinem Zimmer Fernsehen guckten, roch es auch dort noch nach Essen. «Was ist das für ein Maler?», fragte ich ihn, auf das Bild einer vom Blitz getroffenen Gitarre deutend. Das sei kein Maler, sondern ein Poster, hieß die Antwort. Als sich unsere Gesprächsthemen endgültig erschöpft hatten, wurde ich nach dem Beruf meines Vaters gefragt. Er sei ein Fiaker, log ich. Joseph warf mir einen verächtlichen Blick zu. «Aha! Darum stinken deine Klamotten nach Zoo.» Wir lachten beide – er im Bewusstsein seiner Überlegenheit, ich aus Verzweiflung. In diesem Moment wünschte ich mir nichts sehnlicher, als wirklich ein Fiakersohn zu sein. Während ich in der Diele meinen Mantel zuknöpfte, hörte ich, wie Joseph seiner Spaschetti-Mutter etwas zuraunte. Daraufhin begann sie mit Silberfolie zu rascheln. Ich bekam den Rest unseres Mittagessens eingepackt in die Hand gedrückt, einen kleinen Silberbarren. «Hier, eine Stärkung für euch», sagte sie, mir ihren säuerlichen Raucheratem ins Gesicht blasend. Mit euch war offenbar neben mir auch der erfundene Fiakervater gemeint. Um meinen Kummer noch zu vertiefen, sorgte der Zufall dafür, dass ich im Treppenhaus mit Josephs Vater zusammenstieß. Er trug eine Pilotenuniform.

«Bist du dir sicher, er kann auch ein Steward gewesen sein», flüsterte meine Mutter, auf meiner Bettkante sitzend. «Steward ist nicht so schick, Schatz.» «Auf jeden Fall schicker als gar nichts!», rief ich und drehte mich zur Wand. Ihr Kommentar dazu blieb aus. Sie strich mir durch das Haar (dabei drückte ich mich noch fester ins Kissen) und zog leise die Tür hinter sich zu. Hinter der geprägten sandfarbenen Glasscheibe sah ich ihre Silhouette hin und her wandern. Ein kräftiger Rücken, fast maskulin. Schließlich blieb sie da stehen, wo sie jeden Abend nach ihrem Gutenachtkuss stehen zu bleiben pflegte, und zwar vor der Konsole, wo sie die Kaminuhr mit Rücksicht auf meinen Schlaf zum Stehen brachte. Dann ging das Licht aus, ihre Schritte entfernten sich, und ich blieb allein. So wirst du eines Tages daliegen, hundertjährig und wirklich allein auf der Welt, dachte ich, du wirst daliegen mit dem verzweifelten Wunsch: diese Silhouette durch das geprägte Glas zu sehen. Irgendwann wirst du richtig weinen, ganz arg, bis du austrocknest. Und wenn ich daran dachte, überkam mich eine Zärtlichkeit, so dass ich am liebsten aufgestanden und ihr nachgelaufen wäre, um mich zu überzeugen, dass sie am Leben war.

Lange vor meiner Geburt hatte mein Vater schon die Verwaltung seiner Finanzen einem anderen überlassen. Für die Mutter, eine Wienerin in der vierten Generation, muss es sicher unangenehm gewesen sein, dass seine Wahl auf einen Deutschen namens Otto von Grubinger gefallen war. «Deutsche Vermögensverwalter sind die neuen Juden» – mit diesem Satz begründete er seine Entscheidung. Als ich geboren wurde, war der etwas korpulente und mit einem wunderschönen Bariton begnadete Herr von Grubinger bereits eine Weile für meinen Vater tätig. Schon bei der Hochzeit hatte er die Rolle seines Trauzeugen übernommen. Ein silbergerahmtes Foto auf dem Schreibtisch der Mutter zeugte jahrelang davon, bis es eines Tages in einer Schublade verschwand. Goldgrube, so hieß Herr von Grubinger in meiner Vorstellung. In meinen Träumen saß er oft neben mir am Esstisch. Früher oder später spürte ich im Traum, dass er ein prall gefüllter Geldsack war. Dann konnte ich nicht widerstehen, ihm mit meinem Messer in den Bauch zu stechen, nicht zuletzt um die Langeweile meiner Mutter zu zerstreuen. Lachend vergrub sie ihre rot lackierten Finger in den Münzregen, der auf den Tisch prasselte, und strahlte, wie sie zu strahlen pflegte, wenn wir Besuch hatten oder in prachtvollen Hotels logierten. Eines Tages erzählte ich ihr von dieser Phantasie. Sie meinte, Herr von Grubinger würde sich auch im wirklichen Leben gerne aufschneiden lassen, um ihr eine Freude zu bereiten. Dabei lachte sie Tränen über ihren eigenen Witz. Wie so vieles, was sie sagte, waren auch diese Worte nur eine Andeutung, der Zipfel einer Girlande von Geheimnissen.

II

Obwohl es unhöflich war, konnte ich es mir nicht nehmen lassen, die Fiakerkolonne zu betrachten, die die Praterhauptallee entlangrollte. Also ließ ich meine Gesprächspartnerin, eine gut geschminkte, dafür aber umso nachlässiger angezogene Matrone, nach einer faulen Ausrede allein (ich sagte ihr ins Gesicht, dass ich aufs Klo müsse) und ging zu meinem Fahrrad. Während ich an der Buchsbaumhecke entlangfuhr, hörte ich, wie die mir vom Vater aufgebrummte Dame jemanden in der wachsenden Gästeschar mit ihrer schrillen Stimme auf Englisch begrüßte und dabei in ein hysterisches, für ältere Lebefrauen so typisches freudiges Kreischen verfiel.

«Are you ready for the derby, Sweetie?»

«Of course I am», brüllte jemand zurück. Dass dieser Bass einer Frau gehörte, ging nur aus dieser Antwort hervor, zum geplanten Damenrennen, eine Idee meiner Mutter, waren keine Herren zugelassen. Altern ist nicht leicht, dachte ich beim Blick auf die hintereinander trabenden Gespanne und langsam rollenden Taxis, die immer mehr Gäste brachten. Bereits von Weitem erkannte ich, dass die meisten im Alter meines Vaters waren und dass mit gleichaltrigen Kindern nicht zu rechnen war. Was nach einem potenziellen Spielgefährten aussah, erwies sich spätestens, wenn die Kutschen um das puppenhafte Gebäude des Lusthausrestaurants bogen, als ein Strauß von beigen Rosen oder ein Delikatessenkorb mit einer großen Schleife auf jemandes Schoß.

Es schmeichelte mir, dass einige der Fiaker mich wie ihresgleichen grüßten. Wenn unsere Blicke sich trafen, neigten sie ihre Köpfe unter ihren grauen oder schwarzen Zylindern leicht zum Gruß. Für einen, der noch nie auf einem Kutschbock gesessen hatte, war dieses mit dem Körper verschmolzene und antrainierte Nicken gar nicht wahrnehmbar. Den Augen des Fiakers entging im Dunkeln keine noch so nichtige Einzelheit, kein Ast und kein Schlagloch auf dem Weg. Seine Ohren unterschieden den Wind in den Baumkronen vom aufkommenden Regen, einen Jogger von einem angriffslustigen Hund. Einen interessanteren Zeitgenossen als einen Fiaker konnte ich mir nicht vorstellen. Eine größere Ehre als einen kollegialen Gruß von einem der Ihren auch nicht. Freilich hätte er mich mit dem Lüften seines Huts grüßen können, doch dann wäre ich bloß ein gewöhnlicher, wenn auch respektabler Wiener gewesen, jemand, der keine Ahnung hatte. Mein Glück wäre perfekt gewesen, wenn ein Malheur geschehen wäre und ich meine Tapferkeit und mein Geschick hätte beweisen können. Ich stellte mir vor, eine Kinnkette würde reißen und eines der Pferde in Panik versetzen. Was würde ich dann tun? Ganz ruhig würde ich mein Fahrrad an einen Baum lehnen und mich dem bereits an der Deichsel steigenden Pferd nähern. Brr, würde ich sagen, ho-ho, mein Guter, und beherzt in die Leinen greifen. Bei dieser Vorstellung spürte ich, wie meine Augen feucht wurden. Da begann der Zug der Fiaker zu zittern und sich aufzuteilen. Ein Teil verschmolz mit der rechten und der andere mit der linken Alleenhälfte, beide Hälften bildeten einen Reißverschluss, der sich mitten auf dem Weg vor mir öffnete. Ein Blinzeln, und schon war alles wieder an seinem Platz.

Plötzlich erkannte ich im weißen Landauer, der gerade an mir vorbeifuhr, Herrn von Grubinger. Sein Gesicht sah grimmig aus, vermutlich fühlte er sich unwohl in Gesellschaft der dreiköpfigen und ihm unbekannten Familie, die mit ihm im offenen Wagen saß. Sein Unbehagen war offenbar so groß, dass er nicht einmal mein Winken bemerkte. Starr und steif saß er neben einem Zigarre rauchenden Jungspund mit einem vor Gel glänzenden, gescheitelten Haar. Ihm in die Seite stupsend, machte er Herrn von Grubinger auf mich aufmerksam. Dieser richtete den Blick auf mich und winkte so beherzt zurück, dass er seinem Nachbarn dabei die Zigarre aus der Hand schlug. «Verzeihung», hörte ich ihn im Vorbeifahren murmeln. Die Zigarre lag zu meinen Füßen. Ich hob den noch glimmenden Stängel auf und tat meinen ersten und bisher letzten Zug. Ein Gentleman mache die Binde immer ab, hatte mir einmal Herr von Grubinger erklärt. Man zeige die Marke nicht, um nicht anzugeben. Nur eine alte Zigarre brauche eine Binde, sonst bestehe die Gefahr, dass sie auseinanderfallen würde. Der Zigarre, die ich in der Hand hielt, war die Binde abgenommen worden, wie sympathisch. Vorsichtig löschte ich die Glut auf dem Boden. Danach steckte ich sie in meine Brusttasche, schwang mich wieder auf mein Fahrrad und eskortierte den Fiakerzug. Bei der Gelsenbar, einem unansehnlichen Kiosk, wo ich an heißen Sommertagen bei Herrn Ismir, dem immer leicht angetrunkenen Kioskbesitzer, Eis am Stiel zu kaufen pflegte, wechselten die Gespanne vom Trab in den Schritt und rollten unsere Auffahrt hinauf.

Mit einem unguten Gefühl, als würde ich einen alten und viel zu schmalen Seilaufzug betreten, tauchte ich in die Menge der Gäste ein. Sie alle waren der Einladung meines Vaters gefolgt, obwohl der Einladungstext, eine Laune meiner Mutter, mehr als gewöhnungsbedürftig war.

Einladung zum Freistil-DamenderbyAm 19.August 2001 ab 18 UhruAwg bis Ende Juli 2001 Dress: black tie Kommt mit Fiakern! Unterstützt die Tradition!

Aber gerade diese Mischung aus Konservatismus und Provokation scheint die menschliche Phantasie am meisten zu reizen. Erstaunlich, wie viele Menschen auf solche Albernheiten reinfallen. Eine zahnlose Epistel im Stil Wir sind unsagbar froh über die Geburt unserer Zwillinge Florian Konstantin und Adrian Nikolaj wird eher in die Tonne geworfen als eine Karte, die zu einem Damenderby einlädt und außerdem noch dazu auffordert, mit Fiakern zu kommen. Sich an ihren Champagnergläsern festhaltend, fieberten die Damen dem Rennen entgegen. Sie würden daran teilnehmen, weil es a richtige Gaudi war. Jene, die die Teilnahme am Rennen nicht in Betracht zogen, hörten einander mit geröteten Gesichtern und gelangweilten Blicken zu, lachten an den unpassendsten Stellen und schwitzten ansonsten unter ihren Kleidern stumm vor sich hin. Der Geruch abgestandenen Parfüms mischte sich mit den Alkoholausdünstungen der Männer, die sich laut lachend umeinanderscharten. Die meisten der Gäste waren mir fremd, an einige, die so dreist waren, mich im Vorübergehen in die Wange zu zwicken, erinnerte ich mich nur nach mehreren Momenten angestrengten Starrens. Sätze wie Na, du bist aber groß geworden, spielst du immer noch so gerne mit Lego? oder Bald wird es Zeit für den ersten Rasierer, was? musste ich stumm über mich ergehen lassen. Die Unhöflichkeiten der Erwachsenen war ich gewohnt und nahm sie mir nicht zu Herzen, solange sie keine Fiaker waren. Fiaker waren leider nicht eingeladen. Kaum hatten sie die Gäste abgesetzt, wendeten sie ihre Kutschen. Einige, die zu unseren Einstellern gehörten, bogen vor dem Haupttor auf einen nicht asphaltierten und von Pferdehufen hartgetretenen Pfad Richtung Stallungen, die anderen steuerten die Praterhauptallee an.

«Heute haben die Fiaker mehr verdient als sonst in einem halben Jahr», rief ein schnurrbärtiger Herr mit schriller Stimme einer Greisin zu. Diese saß in einem leichten und antik wirkenden Faltstuhl, den sie offensichtlich mitgebracht hatte, jedenfalls konnte ich mich nicht an solch ein Möbelstück aus unserem Haushalt erinnern. Das Orchester hatte gerade zu spielen begonnen, und zu den schmachtenden Klängen eines Zigeunerwalzers drehten sich immer mehr Paare auf dem Rasen. Grasklumpen wurden von den Absätzen der Damen losgetreten, während die Herren mit ihren blank polierten Lederschuhen das von den Damen Aufgewirbelte wieder niedertrampelten. «Was hast du dem Slowenen gegeben, der uns gefahren hat?», hörte ich die Greisin wenige Minuten später zurückrufen. Was ihr Begleiter antwortete, ging in einer Trompetensalve unter. Der Walzer war zu Ende, und die Paare kehrten eilig, als würden sie sich für einen Ausrutscher schämen, zu ihren Stehtischen zurück.

Auf der obersten Treppenstufe bemerkte ich meine Mutter, in ein Gespräch mit Herrn von Grubinger vertieft. Ihr Haar hatte sie nach hinten gekämmt und zu einem chinesischen Dutt hochgebunden. Anstelle eines Huts steckte eine schaukelnde Straußenfeder darin. Die Mutter deutete mit ihrem Champagnerglas zur Rennbahn und machte mit dem Unterkörper eine Reihe von peinlichen Bewegungen. Offenbar demonstrierte sie, welch eine physische Anstrengung die Teilnehmerinnen des Damenrennens gleich erwartete. Herr von Grubinger lächelte verlegen und trocknete dabei mit einem winzigen weißen Taschentuch seine Stirn.

«Servus!» Neben mir stand plötzlich der junge, gegelte Zigarrenliebhaber. «Du bist doch der Kaspar?», fragte er. «Wir haben mal an einem Ponyturnier für Junioren teilgenommen. Ich bin der Jonathan.»

«Hackney Ponys, wenn ich mich recht entsinne?»

«Bingo, mein Junge. Und du warst der jüngste Teilnehmer, stimmt’s?» Ich reichte dem Bingo-Typen die Hand, obwohl es mir unangenehm war.

«Ja, das stimmt, ich war zehn, und das war mein erstes Turnier. Es ging komplett in die Hose. Ich habe mich verfahren. Fährst du eigentlich immer noch mit Ponys?»

«Leider immer seltener. Ich studiere Medizin.» Damit hielt er unser Gespräch für beendet und ließ mich nach einem bedeutungsvollen Schulterklopfen allein.

«Halt!», rief ich ihm hinterher und schwenkte die Zigarre. Jonathan drehte sich um und betrachtete mich, als hätte er mich noch nie gesehen. Er machte eine Bewegung, die mir zu verstehen geben sollte, ich könne die Zigarre als Souvenir behalten. Während er sich auf die unter einem kleinen Ahorn aufgebaute Bar zubewegte, hatte ich die Zigarre bereits ins Gebüsch geworfen.

«Richte mal dem Papi aus, wir warten sehnsüchtig auf das Geburtstagskind.» Wieder stand die alte Dame vor mir, die zu betreuen eigentlich meine Pflicht war, was überhaupt für alle einsamen und ziellos umherirrenden weiblichen Wesen auf der Geburtstagsfeier galt. Wen meinte sie mit «wir»? Außer ihrer aufgeblähten, in ein lavendelblaues Chiffonkleid gezwängten Gestalt sah ich niemanden im Umkreis von fünf Schritten. Ich nickte trotzdem und eilte erfreut über ihren Auftrag auf die Bar zu. Seitdem der Vater den Kellnern seine Anweisungen gegeben hatte, war er unauffindbar geblieben. Nicht dass ich in seiner Nähe hätte sein wollen. Seine Gesellschaft hätte ich nie als erfrischend oder erbaulich bezeichnet, oft war sie nur noch eine Qual für mich gewesen, gerade auf seinem Fest hätte ich ihm aus dem Weg gehen sollen, ich ahnte, dass eine Kleinigkeit ihn erzürnen könnte. Dennoch wäre es mir jetzt lieber gewesen, an seiner Seite zu stehen, als die aufgedonnerten alten Damen bei Laune halten zu müssen.

Der Rasen war schwarz vor lauter Fräcken, doch der Vater war nicht dabei. Weder am Büfetttisch noch hinter dem Haus konnte ich ihn ausfindig machen, also ging ich an die Bar, die seit meiner frühen Kindheit auf mich immer anziehend gewirkt hatte. Ob in Hotels oder bei solchen Einladungen – die Bar erschien mir, so leer und trostlos sie auch sein mochte, stets am lebendigsten und sichersten, wie eine erleuchtete Kirche am Rande eines verschneiten Felds, nicht zuletzt wegen der Souveränität des Barmanns, der wie ein Priester von der Kanzel seine Schafe im Auge behielt.

«Ob der sechzigste oder der hundertste Geburtstag, warum tut man sich so etwas an, wenn man so zurückgezogen lebt wie unser Freund?» Der bärtige Trinker, der das sagte, sprach zweifelsohne von meinem Vater.

«Ich weiß nicht», erwiderte sein Gegenüber, der ihm bis zur Brust reichte und nicht weniger angetrunken schien, «vielleicht will er sich so in das gesellschaftliche Gedächtnis der Stadt zurückrufen?» Er nahm eine Cocktailschale in Empfang, die ihm eine dunkelhäutige Kellnerin auf dem Tablett reichte, bedankte sich auf Französisch und leerte das pfirsichfarbene Getränk in einem Zug. «Andererseits», fuhr er amüsiert fort, «vermute ich als sein ehemaliger Vorgesetzter, dass unser Jubilar Minderwertigkeitskomplexe hat und mit seinem Wohlstand protzen muss, ha-ha-ha, als könnte er es immer noch nicht fassen, dass er finanziell durch ist. Wissen Sie, als er bei uns angefangen hat, Himmel, was war das für ein trauriger Anblick! Verfilzte Haare, ein speckiges Jackett …» Der Rauschebart unterbrach ihn mitten im Satz:

«Protzen ist eine Sache. Das können wir alle gut. Aber für einen, der die Gesellschaft flieht, muss so ein großes Fest doch eine Qual sein, Geld hin oder her. Warum also?» Der kleine Mann schüttelte nur seinen mit dünnen Strähnen dürftig bedeckten Kopf, entschuldigte sich und begann, die leere Cocktailschale in seiner ausgestreckten Hand, sich einen Weg durch die Menge zu bahnen. Ich folgte ihm mit dem Gefühl, er könnte aufgrund seiner Menschenkenntnis auch wissen, wo sich sein ehemaliger Mitarbeiter versteckte. Und so war es auch.