13,99 €

Mehr erfahren.

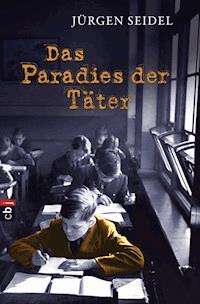

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Die ganze Welt ist voller Wunder

Als die 13-jährige Anna das erst Mal ins Visier der Mächtigen gerät, weiß sie nichts von den Kämpfen, die die katholische Kirche und die Anhänger Martin Luthers zu jener Zeit miteinander ausfechten. Doch Anna ist ein hochbegabtes Waisenmädchen, das über ein absolutes Gedächtnis verfügt, was Geschriebenes angeht. Ein der Reformation zugeneigter katholischer Würdenträger erkennt ihre Begabung. Fortan setzt er sie als Junge verkleidet als Spionin in eigener Sache ein, die den Klerus belastende Dokumente unters Volk bringt. Doch es dauert nicht lange, bis die katholische Kirche ihr auf die Spur kommt und Anna sich inmitten von Intrigen und Verbrechen wiederfindet. Jetzt, so denkt sie, kann ihr nur noch einer helfen: Martin Luther!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 406

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

JÜRGEN SEIDEL

Ein Thriller aus der Zeit Martin Luthers

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

1. Auflage 2017

© 2017 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagkonzeption: Geviert, Grafik & Typografie

unter Verwendung der Abbildungen von

© Trevillion/Elisabeth Ansley;

© shutterstock/ARCHITECTURE; © AKG-Images

Lektorat: Frank Griesheimer

MP · Herstellung: UK

Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach

ISBN 978-3-641-19832-9V001

www.cbj-verlag.de

Inhalt

Personenverzeichnis

Im Rheinland, Anno Domini 1537

Erster Brief

Mein Wolkenauge

Zweiter Brief einer Todesängstlichen an Euch

Der dritte Brief

Der vierte Brief

Fünfter Brief

Mein sechster Brief an Euch

Siebenter Brief

Achter Brief

Neunter Brief an Euch

Zehnter Brief

Elfter Brief

Zwölfter Brief

Dreizehnter Brief

Vierzehnter Brief

Fünfzehnter Brief

Sechzehnter Brief

Der siebzehnte Brief

Die Wittenberger Briefe

Der achtzehnte Brief

Neunzehnter Brief an Euch

Der zwanzigste Brief

Einundzwanzigster Brief

Zweiundzwanzigster Brief

Dreiundzwanzigster Brief

Vierundzwanzigster Brief

Der fünfundzwanzigste Brief

Sechsundzwanzigster Brief

Siebenundzwanzigster Brief

Angst- und Schreckensbriefe

Achtundzwanzigster Brief

Neunundzwanzigster Brief an Euch

Der dreißigste Brief

Einunddreißigster Brief

Zweiunddreißigster Brief

Dreiunddreißigster Brief

Vierunddreißigster Brief

Der fünfunddreißigste Brief

Jüngster Brief aus der Feder des Richters Barthel

Letzter Brief an Euch und Abschied

Nachwort: Die Whistleblower der Frühen Neuzeit

Glossar

Die wichtigsten Personen

Advokat *** – Todfeind Annas, der Briefschreiberin, die es nicht wagt, seinen Namen zu nennen und deshalb drei Sterne dafür einsetzt.

Anna – ist dreizehn oder vierzehn Jahre alt, genau weiß sie es nicht. Aber sie kann lesen und schreiben und bittet Martin Luther in Briefen um seine Hilfe.

Barthel – Richter in Eisleben, vormals Student Luthers in Wittenberg

Zangl – ein weltlicher Berater des Erzdiakons

Erzdiakon – ein höherer Geistlicher auf Kontrollreisen. Anna gerät in die Gruppe seiner Begleiter.

Felix – Annas Helfer im Außengarten der Türmerfamilie von Zons am Rhein.

Münsterner »Hauptmann« – auch »der Flame« genannt. Kopf eines Verbrechernetzwerks, dem auch Geistliche angehören.

Frau Katharina – Luthers Ehefrau Katharina von Bora

Solveg, Irm, Matts – drei Kinder, die der Erzdiakon als Reisebegleiter mit sich führt

Margaretha von Klix – Priorin eines Frauenklosters in Wittenberg

Til und Johanna – Sohn und Tochter des Zonser Schultheißen und Vorsteher der Stadtgemeinde

Provinzialvikar Lionel Walsh – aus Irland stammender Geistlicher. Betreibt in Trier ein Gästehaus mit zweifelhaftem Ruf. Annas zweiter Todfeind.

Wichard – Schleusenwärter und geschickter Messerwerfer

Wiltrud – ältere Ordensschwester des von Margaretha von Klix geleiteten Dorotheenstifts, Bibliothekarin

Im Rheinland

Anno Domini 1537

Erster Brief

Hochweiser, verehrter Doktor und Professor!

Gnad und Friede in Christo, Amen!

Ich bitt Euch von Herzen, wenn Ihr dies lest, habt Geduld und Vertrauen. Was ich schreibe, ist lebenswichtig! Für mich und für Euch. Man glaubt, ich sei eine Hexe, aber ich bin ein Mensch wie jeder andre. Gott hat mir allerdings eine merkwürdige Gabe geschenkt: ein Wolkenauge1, wie ich es nenne. Richter Barthel aus Eisleben, der Euer Student war, kennt mein Versteck im Rheinlande, wohin ich mich vor Jahren flüchten musste – aus wohlbegründeter Todesangst. Diejenigen, die mich jagten und mich noch heute ohne Zögern töten wollen, sind auch Eure Feinde, Herr Doktor. Richter Barthel versprach mir, dieses mein Schreiben auf sicheren Wegen zu Euch gelangen zu lassen, die meinen Aufenthalt nicht verraten. Entdeckung wär mein Tod!

Da ich nicht wissen kann, inwieweit Ihr im Bilde seid, muss ich Euch schreiben, was ich weiß und erlebt habe, denn ich glaube, dass Euch dies alles betrifft und wichtig sein wird. Ich werde Personen und Umstände nennen, deren Gefährlichkeit Ihr besser einschätzen könnt als ich. Ihr habt Wissen und Macht, meine Warnung richtig zu deuten. Um Euch, Herr Professor, sorge ich mich, nicht um mich, die ohne Gewicht für die Menschheit ist. Über Euch aber wird man noch in tausend Jahren sprechen. Wenn Ihr Euch vor jenen Feinden schützt, so kann auch ich überleben. Ihr aber, Herr, alle Welt weiß es, Ihr seid der Würdige, Bedeutende, Schützenswerte, nicht ich. Also setz ich mutig die Feder aufs Papier und bitt den Gütigen Gott, alles wohl zu leiten. Amen!

Wohlan. Ihr kennt mich, Herr, wenn auch flüchtig. Und bereits ein Mal, Herr, habe ich Euch vor großem Unheil bewahrt.

Ich wohnte eine Zeit bei Euch in Wittenberg im Schwarzen Kloster, Eurem Hause. Es ist viele Jahre her und ich war ein Kind und fiel nicht auf, weil Eure Gattin mir Schutz gewährte und ich mich schon dort verbergen musste. Die Hintergründe beschreibe ich noch. Auch begleitete ich damals einen Eurer Studenten ein paarmal an die Universität. Den erwähnten Herrn Barthel, der nun Richter ist. Die Klassen in der Schlosskirche, wo Ihr meist lehrtet, waren nicht groß und der Küster oder Pedell war nachlässig, sodass ich mit Hosen, Mütze, Knabenjoppe und geliehenen Stiefeln verkleidet nicht auffiel. Jedenfalls hoffte ich es. Ihr habt Latein gelesen, doch merkte ich schnell, dass auch die andern Studiosi beileibe nicht alles verstanden.

Das alles werdet Ihr zu Recht vergessen haben; das Geschehen an der Elbbrücke allerdings gewiss nicht. Dort war ein Mann erhenkt worden, von wem, das weiß man nicht. Am Abend zuvor an Eurer Tafel saß derselbe Mann neben mir, Ihr habt ihn angesprochen und ihn gewarnt, weil er sich unhöflich verhielt und dreist vor Euch ausspie.

Ich war damals dreizehn oder vierzehn Jahr alt, genau weiß ich’s nicht, und Ihr, werter Doktor und Professor, habt mir väterlich gefallen. Euer Blick hatte Wärme, besonders gefielen mir Eure kräftigen Hände. Wenn sie ein Buch trugen, aufs Pult hoben, den Deckel öffneten und das erste Blatt zart und leise knisternd umwendeten, als lebte es und flüsterte, da wurde mir warm ums Herz. Bevor Ihr zu lesen und reden begannt, schautet Ihr jedem Studenten ins Gesicht. Ihr habt auch mich angesehen. Manchmal glaubte ich, dass Ihr mich entlarvt hättet und jeden Moment mit dem Finger auf mich deuten würdet, um mich zu prüfen. Meine Stimme hätte mich verraten. – Doch bin ich heute überzeugt: Ihr wäret nachsichtig gewesen. Ihr hättet mich grimmig angesehen, hättet aber den Pedell dösen lassen und erlaubt, dass ich mithöre. Mein strohhelles Haar schaute wohl oft unter der Mütze hervor und mein Blick war nicht knabenhaft. Vielleicht hattet Ihr mich längst durchschaut und Euch nur nichts anmerken lassen, sodass ich in ruhelosem Frieden oder in friedlicher Unruhe die Stunden dasitzen, schauen und zuhören durfte.

Wer schreibt Euch? Bitte, erinnert Euch des Dorotheums am Allerheiligenstift2 in Wittenberg und der guten Stiftsdame und Priorin3 Margaretha von Klix selig. Das kleine Frauenstift ist nach all der Zeit längst aufgelöst, hat man mir erzählt, und das alte Gebäude wieder dem Allerheiligenstift angegliedert. Frau Margaretha hatte damals Umgang mit Eurer Gattin Katharina4; meist betraf es den Aufbau und die Versorgung der Herberge und die im dortigen Wohnheim des Schwarzen Klosters lebenden Studenten. Ich liebte Eure Gattin sehr und war für ihre Hilfe dankbar.

Noch einmal: Wer schreibt Euch? Wer ist Anna von Zons, nun wohl zwanzigjährig und seit all der Zeit vor Todfeinden versteckt und verstummt im Rheinlande lebend? Wer ist diese Anna von Zons, die zu behaupten wagt, Euch vor großem Ungemach bewahrt zu haben? Wer bittet Euch um Gegenhilfe – Euch hochweisen und berühmten Mann, der die Christenheit5 umwälzt, der die Wahrheit des Evangeliums erkannte und sah, dass Gott nicht rächen will, sondern voller Gnade und Liebe ist und uns ewiglich weiter liebt, sofern wir an Ihn GLAUBEN und Seinen Sohn in unser Herz einlassen?

Ich stamme aus dem Städtchen Zons am Rhein, nördlich von Köln. Ich habe Aachen, Stavelot bei Malmedy, Trier und allerlei andere ferne Orte gesehen und mir schließlich mit einer Flucht das Leben retten müssen, weil es tödliche Feinde gibt, die niemals ruhen werden. Auch Ihr, werter Herr Doktor, Ihr ahnt nicht, wie nah Ihr bereits dem gewaltsamen Tode wart. Denn Freund und Feind hattet Ihr zahlreich. Und habt sie heute noch, wie ich, weshalb ich schreibe.

Unter den Feinden befand und befindet sich ein Mann, Advokat von Beruf, dessen Namen ich aus Angst nicht zu nennen wage. Ihr werdet ihn erkennen, weil er sich damals mit allerlei Verbrechen bekannt machte. Dieser Herr und sein Kumpan, ein gebürtiger Ire, der in Trier ein kirchliches Amt bekleidete, haben das Land in Atem gehalten und nach Kräften gegen Euch gewirkt – freilich im Heimlichen, wie das üblich ist bei Feiglingen, die es vorziehen, das Visier geschlossen zu halten. Ich und meine Begleiter konnten ihnen damals um Haaresbreite entkommen. Gott und das Schicksal ließen uns das hiesige, fernab gelegene Versteck finden und schenkten uns die Kraft, mit Mühe und Geduld ein Leben einzurichten. Die Angst begleitet mich seither weiterhin, und als Richter Barthel mir kürzlich mitteilte, dass die Männer aus dem Ausland zurückgekehrt seien, um ihr gegenreformatorisches Werk von Neuem aufzunehmen, weil sie neue weltliche wie kirchliche Helfer und Befürworter ihrer finstren Ziele gefunden haben, entschloss ich mich zum Schreiben der Briefe. Ich denke dabei zuallerst an Euch, Herr Doktor, und Eure Sache, und erst dann an meine Angst, das verspreche ich.

Zuerst will ich Euch beschreiben, wie wir versteckt leben: Es ist ein kleiner Hof am Ufer eines Flusses, dessen Auen von Wald umschlossen werden und für Fremde nicht einsehbar sind. Ich teile das Versteck mit Til und dessen jüngerer Schwester Johanna sowie Solveg, einer Gefährtin aus den Tagen meiner gefährlichen Reisen. Til ist mir seit damals sehr lieb. Johanna ist seine jüngere Schwester, beide mussten vor ihrem Vater fliehen, aber davon später. Wir leben bescheiden, unterstützen uns gegenseitig nach Kräften, leben deshalb nicht in Armut.

Unser Hof ist klein. Er war verfallen, wir haben ihn nach und nach wiederhergestellt. Wir besitzen Ziegen und Hühner und einmal in der Woche kommt der Landverwalter mit seinem Töchterchen aus Hülchrath und bringt uns Getreide, Öl, Talg, Leichtbier und was sonst zum Überleben nötig ist. Ihm vertrauen wir und ihm gebe ich meine Post an den Richter Barthel mit, der sie an Euch weiterleitet.

In der Umgebung gelten wir als ehrlich. Wir gaben uns als ein Rest einer Familie aus, die aus dem Norden zuzog und ihre Verwandten an der Küste hat. Die Einheimischen gewöhnten sich an uns. Es gibt weder Gerede noch Gerüchte über uns, weil wir bescheiden und still sind. Unser Brot verdienen wir christlich in Eurem Sinne und mit Feldarbeit, Gerberei und Weben. Wie sehr würdet Ihr uns helfen, wenn Euer mächtiges Wort bewirken könnte, dass wir nicht länger Angst haben müssen.

Wer meine Eltern waren, weiß ich nicht. Ich wuchs in der Familie des Zonser Türmers6 auf. Meine früheste Erinnerung ist eine gekälkte Kammer unterhalb der Mauer des Städtchens am Rhein nördlich von Köln. Dort lag ich zusammen mit anderen Kindern auf Stroh und Filz. Die Türmerin hatte ein weiches Gesicht und trug eine Pfanne heißes Wasser herein, wenn der Winterfrost zu beißend wurde. Zwar wuchs ich nicht wie die leiblichen Türmerkinder unterm Geläut der großen Warnglocke auf, aber wir bekamen zu essen und der Türmer schlug uns wenig und war gerecht.

Er hatte mit seinen Wachaufgaben im Torhaus und in den Mauertürmen nicht allezeit zu tun und war ein besonnener Mann. Wir Kinder arbeiteten für ihn in seinem Hausgarten und auf den gepachteten Feldern. Ich weiß, dass wir von den Söhnen des Bürgermeisters beneidet wurden, denn sie mussten lernen und erhielten Schläge, wenn sie das Gelernte vergaßen. Ich glaube, sie hassten uns, weil wir Aufgenommenen nicht einmal die richtigen Kinder des Türmers waren; seinen leiblichen ging es noch besser als uns. Sie waren zu sechst und besaßen schöne Rüstungen, die ihr Vater ihnen im Winter aus Lederresten nähte, dazu machte er ihnen Bögen und Pfeile, Lanzen und Schwerter aus Holz. So darf man Kinder nicht verwöhnen, sagten die Leute überall. Dem Türmer-Ehepaar war’s einerlei.

Da ich keinen Namen hatte, entschied man sich, mich Anna zu nennen. Ich schrie selten und hatte ein Strahlen im Blick, erzählte die Türmerin. Freundliche Kinder werden geliebt, man hält sie für gesegnet. Ich wuchs heran und übernahm mit neun oder zehn Jahren ein Stück des Außengartens der Türmer-Familie, das heißt, ich sorgte für die Saat, das Jäten, den Dünger, die Einpferchungen – wohl alles, was die übliche Pflege betraf. Viele der Gärten liegen außerhalb der Stadtmauern unweit des Krötschturms und müssen bewacht werden. Sobald ruchbar wurde, dass Räuber in der Nähe waren, verbrachte ich die Nacht ohne Schlaf mit einer Warntrommel, die ich schlug, sobald ich etwas hörte oder sah, das mir nicht geheuer schien.

Einmal trommelte ich, aber niemand hörte es oder nicht rechtzeitig, sodass ich einer Horde hungriger Diebe alleine gegenüberstand. Es waren Kinder wie ich, aber sie zögerten nicht, wie Erwachsene zu kämpfen. Als der Türmer mich fand, war ich ohne Besinnung und hatte viel Blut verloren. Die Diebe hatten mir in die Schulter gestochen, den Garten verwüstet und viel Gemüse gestohlen. Von da an blieb ich nicht alleine, sondern bekam Felix an meine Seite, der drei Jahre älter war als ich und ein Messer besaß, das er keine Nacht aus der Hand legte.

Felix konnte ein wenig lesen und schreiben und machte jedem klar, dass seine Wissbegier kein Übel, sondern eine Tugend war, indem er die Worte vieler Predigten mit seiner lebendigen Erfahrung verknüpfte: die Wunder Jesu mit dem Wachstum der Knospen im Frühjahr, die Engel im Himmel mit den Vögeln und wie sie ihre Nester bauen, die Gebote Gottes mit der Friedlichkeit des menschlichen Herzens, das am Beginn des Lebens niemandem ein Leid antut. Er konnte sich nicht vorstellen, mit seinem Messer einem Dieb und Gegner wirklich einmal einen Stich zu versetzen. Dieses Zögern sollte sein Unglück werden.

An einem Herbstabend kamen vier Fremde das Rheinufer von Norden her und machten im Feld ein Feuer. Sie sammelten Treibholz, das allein den Zonser Bürgern zusteht. Als man in der Dämmerung einen Knecht mit einer Fackel hinschickte, um die Männer darauf aufmerksam zu machen, kehrte er nicht zurück. Nach einigen Stunden sandte man zwei Stadtsoldaten aus, um den Verbleib des Mannes zu untersuchen. Auch auf sie wartete man vergeblich. Also ließ man in derselben Nacht einen arglos wirkenden Händler mit geräuchertem Aal als Späher in die Nähe des Räuberlagers gehen. Im ersten Morgenlicht ließ er das duftende Räuchergut im Schutze eines Baums hängen und entfernte sich.

Als er über Umwege wieder in die Stadt kam, berichtete er, dass alle drei Vermissten erschlagen am Ufer lagen. Ich hatte geschlafen, während Felix wachte. Als ich zu mir kam, war er nicht da. Ich sah im seidenen Frühnebel, wie die fremden Treibholzdiebe zu dem Baum gingen, wo der Fischhändler die Aale zurückgelassen hatte. Sie stahlen die Ware, man ließ sie in einem Bogen um Zons davongehen. Am Tag darauf fand man sie tot in einem Waldstück. Die Zonser hatten den Aal vergiftet und den Mördern die Entscheidung überlassen, sie zu stehlen. Man trug die Toten in die Stadt und legte sie im Zwinger vor der Burg nieder. Zu meinem Schrecken war auch Felix unter ihnen. Auch ihn hatte man erschlagen. Ich bekam hohes Fieber und brauchte lange, um den Verlust zu verwinden. Die Türmerfrau ließ mich bei ihren leiblichen Kindern schlafen und gab mir Knochenbrühe und Kräuterbrei zu essen. Erst nach Wochen kam ich wieder zu Kräften.

Als ich in den Garten zurückkehrte, fand ich Felix’ Holzkohlestifte und etwas Papier. Es war ein unbezahlbarer Schatz. In seinem Lederbeutel lagen alte Handzettel und Flugblätter, sogar ein fein gedrucktes Abecedarium für Knaben, mit dessen Hilfe er sich seine Kenntnisse angeeignet hatte. Ich tat es wie er und verglich die Buchstaben miteinander, zeichnete sie nach, bildete Silben und behielt alles federleicht im Gedächtnis. Ich vergaß nichts, gar nichts. Dass es mir so leicht fiel, war mir nicht bewusst; womit hätte ich mich vergleichen sollen?

Wochen zogen hin. Am Flussufer suchte ich die Stelle auf, an der man Felix tot aufgefunden hatte. Ich baute aus Steinen und Zweigen ein Grab. Als der Winter kam, vergrub ich Ringelblumensamen, die im Sommer für einen hübschen orangenen Teppich sorgten. Ich konnte ihn vom Außengarten aus leuchten sehen. Die ersten Worte, die ich im darauffolgenden Jahr aus dem unermesslichen Steinbruch der gedruckten Lettern herausschlug und mit dem Holzkohlestift neu zusammenfügte, waren: Felix Mein Glück Mein Unglück. Es war der Beginn einer Bildung, die ich heute stolz besitze. Später werde ich beschreiben, wie eine gute Frau und Stiftsdame meine Liebe zum Schreiben und zu den Büchern bemerkte und unermüdlich förderte. – Das Papier mit dem Geschriebenen trug ich zu Felix’ Grab und bedeckte es mit schönen, glatten Steinen.

Mein Wolkenauge

Zweiter Brief einer Todesängstlichen an Euch

Ehrsamer, weiser Herr Doktor! Wie Ihr bemerkt haben werdet, beschreibt der vorige Bericht den Beginn meiner bescheidenen Bildung, die ich mir dank Felix’ Hinterlassenschaft selbst beibringen konnte. Ich betrachte seine Schätze noch heute mit allergrößter Ehrfurcht, Wehmut und Freude, weil ich mich dankbar erinnere, wie ich damit die ersten Buchstaben und Worte nachzubilden lernte und das Geheimnis der Schrift begriff – und wie dieses Wissen mich allmählich zu verändern begann und schließlich in den Stand setzte, meine Sätze so zu formen, wie Ihr es hier lest. Die Schrift spiegelt die Sprache und damit unser Denken, das Denken spiegelt den Glauben; der Glaube aber verbindet uns alle mit Gott dem Herrn, Der das erste Wort schuf und die Verheißungen Seines lebendigen Sohns.

Mein Felix war erschlagen worden. Sein Mörder gehörte jedoch nicht zu jenen Treibholzräubern, wie alle Zonser glauben sollten – das erfuhr ich später. Fortan musste ich alleine für den Außengarten der Zieheltern sorgen. Was man mir bei der Ernte zu behalten erlaubte, ernährte mich. An den Samstagen trug ich einen gefüllten Korb durch das Rheintor zum Türmer. Ich behielt ein paar Rüben und etwas Kohl für mich selbst und legte mir in meinem Gartenverschlag, den ich bescheiden ausbauen durfte, einen kleinen Vorrat an. Ich lebte von Hafergrütze. Brot gab es selten. Zwei warme Kleider gehörten mir, eine raue Decke. Ich sorgte für bescheidene Sauberkeit, verfügte über Anstand und sogar über eine gewisse Wehrkraft, denn der Türmer schenkte mir eines Tages einen kleinen Türkensäbel, mit dem ich fleißig übte. Ich ging zum Grabe mit den Ringelblumen, redete mit Felix und hieb, noch immer sprühend vor Zorn über seinen Tod, wild in die Luft. Es machte mich stark und schenkte mir mehr Selbstsicherheit, als einem Kinde wie mir zustand.

Einige Altersgenossen, aber auch Erwachsene missbilligten meine Freiheit und Zufriedenheit. Einmal machte ich für die Frau des Türmers eine Erledigung, die mich zur Mühle im Süden der Stadt führte. Die Sonne ging unter, die Gassen waren leer und das Klappern meiner Holzschuhe auf dem Nachhauseweg wurde von den Mauersteinen zurückgeworfen. Ich hörte Flüstern und Fensterschlagen und beeilte mich, zum nördlichen Torhaus zu gelangen. Zons ist klein und damit sicherer als Köln, Aachen oder unser Wittenberg, wie ich später lernen musste. Enge Nachbarschaft ist eine gute Polizei. Dennoch bekam ich unter einem Türbogen, in den kein Himmelslicht mehr fiel, einen jähen, harten Stoß.

Ich fiel zu Boden und spürte über mir eine große Gestalt, mehr als dass ich sie hätte sehen können. Jetzt biss mir die Furcht ins Herz. Ich trug meinen Türkensäbel nicht bei mir – wozu auch, innerhalb der Mauern? So hatte ich nur meine Hände und alle Gliedmaßen, um mich zu widersetzen – und meinen Verstand.

Der Unhold drückte mir die Kehle zu in der doppelten Hoffnung, dass ich nicht würde rufen können und der Schwindel mich wehrlos machte. Da war es das erste Mal, dass mir unsere Madonna mit dem Schutzmantel7 erschien. Jawohl, sie redete zu mir, sie sagte mir, was zu tun sei, und ich tat’s: Ich fasste dem Mann dorthin, wo es Männern wehtut – mit solch großer Wucht und Rücksichtslosigkeit, dass ihn statt mich der Schwindel niederzwang. Schwer wie ein Mehlsack fiel er mir stöhnend vor die Füße. Ich flüchtete und erzählte daheim, was beinah geschehen wäre. Der Türmer nahm die Ampel mit dem Nachtlicht vom Gestell, holte seinen Spieß und lief die Gasse hoch. Dort wimmerte und heulte der Kerl noch immer vor Schmerzen. Andere Leute waren aus den Häusern gekommen. Man brachte ihn zum Amtmann, der ihn festnahm.

Lest Ihr noch, hochgelehrter Herr Doktor? Ich wäre Euch überaus dankbar. – Was gibt mir den Mut, die obige Beichte niederzulegen? Zum einen ist es der stille Stolz, eine solche Gefahr bezwungen zu haben. Zum andern erinnere ich mich an den Bericht Eurer Gattin, dass auch Ihr, Herr, im vergleichbaren Alter eine ähnliche Gewalt mit Erfolg habt von Euch abwehren können. Später, wenn Euch zu Ohren kam, dass so etwas in Eurer Nähe geschehen sei, gingt Ihr furchtlos hin und ließt Euch den Übeltäter zeigen, um sein Gewissen zu prüfen. Hatte er keines, habt Ihr es ihm eingebläut und zwar, wenn nötig, mit Gewalt – damit der Betreffende fühlet, womit er sich schuldig gemacht hatte, und dass nicht nur Frauen und Mädchen verletzliche Wesen sind.

Nachdem ich den Angreifer abgewehrt hatte, wuchs mein junges Selbstbewusstsein weiter heran. Mein Sieg über den Gewalttätigen sprach sich herum. Wenn ich durch die Gassen von Zons lief, grüßte man mich und bot mir hölzerne Gartenwerkzeuge an, die mir die Arbeit erleichterten. Ich wurde fast eine Bürgerin, obgleich ich es weder von Stand noch Besitz noch Herkunft her war. Man ließ mich in der Kirche weiter vorne sitzen, ich erhielt an einem Tag der Woche etwas Brot, und die Frau des Schusters überließ mir ein Paar Schuhe, die ein Kölner Gerichtsherr zwar bestellt, aber nie abgeholt hatte. Sie passten nicht, aber das Leder war weich und meine Fußsohlen fühlten sich bald an wie die einer Grafentochter. Ich lief damit über die spitzen Steine des Rheinufers, wo ich mir bis dahin barfuß hässliche Risse geholt hatte. Am Strom stellte ich mir Gottes Unendlichkeit vor und vernahm im Gurgeln des Wassers Felix’ Stimme, die mich vor einem Unglück warnte.

Was er gemeint hatte, erfuhr ich, als wenig später an einem Augustmorgen der Tross eines Aachener Erzdiakons mit vier neuartigen Reisewagen auf Höflichkeitsreise durchs Feldtor in die Stadt polterte und sämtliche Herbergen belegte. Die ganze Stadt lief zusammen und gaffte, weil man solche Fahrzeuge nie zuvor gesehen hatte. Eines hatte sogar Eisenfedern, die dafür sorgten, dass die Insassen nicht jeden Schlag der Räder fühlten. Ochsen zogen die Wagen durchs Tor der Zonser Burg. Sogleich sandten die Gasthäuser ihre Küchenjungen aus, um alles Essbare in den Vorratskellern der Leute einzusammeln.

Am Törchen meines Außengartens tauchte ein gelbhäutiger Knabe auf, den ich kannte, aber nicht gut leiden konnte, weil er mir einmal einen Stein an den Kopf geworfen hatte. Seine Leute hatten nicht ihn, sondern mich getadelt und seine kindliche Treffsicherheit gelobt. Dieser Kerl stellte sich breitbeinig vor mich hin und forderte die Herausgabe sämtlicher Zuckererbsen und Schweinebohnen, die gut herangereift waren und kurz vor der Ernte standen. Ich fragte ihn der Ordnung halber, ob er die Billigung der Eigentümer des Außengartens, also meiner Zieheltern eingeholt habe, woraufhin er nur lachte und mich rüde zur Seite stieß.

Um es kurz zu machen, hochverehrter Doktor: Auch ihm bekam seine Kühnheit nicht. Als er mir mit Gewalt zu Leibe rückte, zog ich den Türkensäbel und brachte ihn zum Stehen. Ich verletzte ihn nicht, sondern wollte die Warntrommel schlagen. Da begann er zu schreien und zu schellen, bis man in den Mauern auf uns aufmerksam wurde. Ein Stadtsoldat holte den Schultheiß8, dieser gab dem Türmer und seiner Frau Bescheid, und ehe wir uns versahen, hatte sich ein halbes Dutzend Bürger um uns versammelt.

Ihnen allen folgte nun einer aus dem Tross des Klerikers9, der, als er erfuhr, was geschehen war, den sofortigen Einzug des Gemüses befahl. Als ich mich vor die Türmerin stellte und die Fäuste in die Taille stemmte, befahl der Mann unserm Schultheiß, mich durch den Stadtsoldaten festnehmen zu lassen. Man stritt. Meine Zieheltern legten Protest ein. Drohungen wurden laut. Es half nichts. Ich wurde abgeführt und durch das Tor zur Burg verbracht, wo man mich ohne Wasser und Brei oder gar ein Wort des Trostes in den Kerker warf.

Euch, hochverehrter Doktor, muss ich nicht schildern, wie es ist, wenn einem alle Freiheit genommen wird. Aber bitte, ich war ein Kind! Ich verstand nicht, wo ich mich falsch verhalten hatte. Das Eigentum anderer zu hüten, war der Zweck meines Daseins. Der Soldat konfiszierte meinen Türkensäbel, er hätte mir auch gleich die neuen Lederschuhe nehmen können, die ich zum Glück trug, als man mich fortführte. Barfuß oder in meinen lehmigen Holzpantinen hätte ich in dem Verlies noch mehr gefroren.

Ich verbrachte die Nacht im Finstern, in Ratlosigkeit und mit der Hoffnung, dass der Türmer mich am Morgen befreien würde. Aber die Sonne ging auf – ich sah es nur in einem handbreiten Mauerschlitz zehn Fuß über mir, der so schwach leuchtete, dass ich lange zweifelte, ob es der Tag sei oder nur ein Irrlicht. Niemand kam. Erst in der zweiten Nacht erschien ein Wärter und brachte mir Wasser, sonst wäre ich damals gestorben und hätte nichts von dem erlebt, was ich Euch berichten will.

Es dauerte noch einen Tag und eine Nacht, bis man mir eine Schale Grütze brachte, die ich dankbar und vor Wut weinend mit den Fingern ausschabte. Mir war mittlerweile klar, dass mein Vergehen groß gewesen war und den Eltern des gelbhäutigen Burschen im Zusammenspiel mit dem Helfer des Aachener Geistlichen die Macht verliehen hatte, mich auf unbestimmte Zeit einsperren zu lassen. Und offenbar war es meinen Zieheltern nicht einmal gelungen, von unserm Amtmann wenigstens die Erlaubnis für einen Besuch zu erhalten, um mir ein bisschen Mut zu machen.

In der vierten Nacht bekam ich Fieber. Nässe und Kälte griffen meine Organe an, meine Augen bluteten, obwohl ich tiefste Dunkelheit erleiden musste. Ich sank, ich stürzte. Gott aber hielt mich fest und nahm mir den Sinn für Zeit und Raum. Ich fühlte nicht mehr den grausamen Stein, auf dem ich lag. Da war nur süßes Nichts, wenn mich die Erinnerung nicht trügt. Ich hörte Felix’ Stimme und spürte, wie er mich streichelte, mir die Lippen tupfte. Er kam als Engel zu mir. Bitte, hochweiser Doktor, Ihr dürft nicht glauben, ich sei aus Not oder Verblendung zu einer Hexe geworden. Ich betete inbrünstig. Gott der Herr fasste den Entschluss, mich leben zu lassen. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Er bannte die Macht unseres Amtmanns, des Schultheißen und all seiner Wärter und Soldaten. Ja selbst die des hochgestellten Aachener Geistlichen und Zonser Gastes in der Burg, denn ich bald kennenlernen sollte.

Ich weiß nicht, wie lange ich in dem Kerker verbracht habe. Ich kam zu mir und es war blendend hell. Ich brauchte lange, bis ich meine Augen auch nur dünne Schlitze weit auftun konnte. Da war ein gewaltiger Raum um mich und über mir, der viele Fenster hatte. Hoch oben zogen sich schwere Balken über die Decke und bildeten Kassetten, in denen ich farbige Bilder von solcher Pracht sah, dass mir schwindlig wurde. Ich lag auf dem Rücken und war zu schwach, mich zu erheben. Irgendwo befanden sich Leute und redeten über mich, als wäre ich gar nicht anwesend. Jemand stellte Fragen und einer antwortete. Dass ich das Findelkind der Türmer-Familie sei, geschickt, kräftig, durchaus wehrhaft. Plötzlich konnte ich der Stimme ein Gesicht zuordnen. Der dort redete, war der Knecht des Türmers und kein guter Mensch. Jeder wusste, dass er vor Jahren zum Tode verurteilt worden war, weil er die Katze der Gattin eines auswärtigen Schultheißen ertränkt hatte. Nähere Umstände waren nicht bekannt. Der Amtmann der Zonser Burg, wo ich mich jetzt befand, hatte in Köln die Begnadigung des Mannes erwirkt. Seither arbeitete er für den Türmer, der ihn gerecht behandelte. Dass der Knecht nach Einbruch der Dunkelheit in unsere gekälkte Wohnkammer unterhalb der Rheinmauer kam und unser Essen stahl, wusste niemand. Keiner von uns wagte, ihn zu verraten. Wenn er kam, drohte er, jedem die Gurgel durchzuschneiden, der ihn verriete.

»Man sagt, du kannst lesen«, sagte eine Stimme zu mir.

Der Knecht mischte sich ein. »Nicht gut für ein Kind.«

Man befahl ihm zu schweigen.

»Welche Dienste hast du im Haus des Türmers erledigt?«

Ich antwortete mühsam.

»Bist du schnell krank? Gibst du Widerworte?«, wollte eine andere Stimme wissen.

Ich verneinte. Hinter mir wurde geflüstert, ich versuchte, den Kopf zu drehen, sah Möbel, die Fenster blendeten, eine lange Bank, Tische, eine große Truhe, an den Wänden Gemälde, rostrote Vorhänge. Das Flüstern versiegte. Ich lag auf einem Brett, auf dem man mich offenbar aus dem Kerker heraufgetragen hatte, weil ich zu schwach zum Laufen war. Mein Rachen war wund, meine Zunge geschwollen. Ich wollte etwas sagen, aber es gelang nicht.

Dicht über mir tauchte ein mondrundes, bärtiges Gesicht auf und kam mir nah. Der Mann sagte meinen Namen. »Also gut«, fügte er hinzu. »Wir versuchen es.« Dann zog er sich zurück.

Man hob das Brett, auf dem ich lag, hoch und ich schwebte taumelnd wie eine Heilige durch den Raum, durchs Portal und ins Sonnenlicht, das ich so lange schmerzlich vermisst hatte. Ich sah die Kuppel des Zonser Juddeturms in der Höhe. Da waren Leute links und rechts. Scharniere quietschten und der Himmel verschwand erneut. Ich befand mich in einem engen Raum, hölzerne Wände um mich, eine gewölbte Decke, unter der Tücher zum Trocknen hingen. Es war das Innere eines der Reisewagen, die in die Stadt gekommen waren. Die Tür wurde geschlossen und verriegelt. Im Halbdunkel blickten mich die Gesichter zweier Kinder an, mit eingerissenen Hemden, aber gekämmtem Haar. Ein Mädchen und ein Junge. Das Mädel flüsterte: »Die frisst uns nur die Grütze weg. Die macht’s nicht lange, Matts. Sieh nur, wie dünn sie ist. So gut wie mausetot.«

Der dritte Brief

Ehrsamer Herr Doktor, wenn Ihr bis hierher gelesen habt, will ich Euch für die Geduld danken. Ich verspreche Euch, meine Geschichte ist auch weiter nicht arm an Überraschungen und wird immer wieder Eure Verwunderung erregen. Vor allem betrifft die Erzählung Euch selbst, Euer großes Werk und dessen Feinde, die mich in mein hiesiges Versteck zwingen und die Christenheit bedrohen, denn geringer ist ihre Gefährlichkeit nicht.

Zwar sprang das Schicksal rau mit mir um, aber es fehlte nie an Rettung und Güte – wie es Gottes Art ist, wenn Er ein Leben in Bahnen lenkt, die seine Zwecke verfolgen. Ich zweifle nicht, dass alles, was ich durchlebte, Seinen und Euern Zielen diente. Ich war aber das kleinste Rad in diesem himmlischen und weltlichen Uhrwerk, und Ihr müsst diesem Rädlein verzeihen, wenn es heute zuweilen wackelt und stockt nach all den Schlägen und Stößen, die man ihm versetzte. –

Doch weiter: Der Reisewagen, in welchem ich zu mir kam, wurde von drei jungen Menschen in etwa meinem Alter bewohnt. Ich lag eine Weile benommen und verwirrt da, während hinter mir geflüstert und beratschlagt wurde, wie man mit meiner überraschenden Ankunft umgehen solle. Es herrschten Misstrauen und Ablehnung. Solveg, die Älteste, führte das Wort in der beengten Welt, die für die nächsten Monate mein Zuhause werden sollte. Sie beugte sich über mich und tupfte mit einem Tuch meine Lippen, strich mir über die Stirn, summte und sagte schließlich: »Du darfst bleiben und wirst nicht wegen des Mangels an Raum und Essen nachts in einen Sumpf geworfen. Anderen armen Seelen ist das geschehen. Bist du ein Floh, den man uns in den Pelz setzt, damit wir weiterhin gehorchen? Oder eine Spionin, die arg mitgenommen aussieht, damit wir keinen Verdacht schöpfen?«

Sie führte das Wort, die anderen gehorchten ihr. Der Jüngste, Matts, hatte bei einem Bärenschausteller in Diensten gestanden, war von einem der Tiere entstellt worden und hatte dabei sein Augenlicht verloren. Irm dagegen, das andere Mädel, hatte das anmutigste, ebenmäßigste Gesicht, das ich je gesehen hatte, und eine schöne Singstimme.

Der Wagen bewegte sich zwei Tage nicht, während der die drei ihn nur am Morgen und am Abend für kurze Zeit verlassen durften. Ich schlief die meiste Zeit. Schließlich rüstete sich der Tross des Klerikers für die Abreise. Die sechs schweren Wagen rasselten bei Regen und düsterem Wetter über das Pflaster der Burg auf den Marktplatz von Zons hinaus und rollten weiter durch den Kot der Feldstraße bis zum westlichen Tor. Wir durchfuhren es und verließen meine Heimat in Kölner Richtung. Mein Leben blieb zurück, die Zieheltern und der Außengarten, wo Felix’ Schreibzeug lag. Alles, was ich kannte.

Ich genas nur langsam. Tatsächlich musste die spärliche Nahrung, die man uns in den Wagen reichte, statt durch drei nun durch vier Esser geteilt werden. Die Aufgaben, die uns während der Reise des hohen Geistlichen zufielen, waren so verschieden wie unsere Seelen. Während die Insassen der anderen Wagen für das mitgeführte Geld, die sichere Aufbewahrung von Briefen und Papieren, für Waffen, Kleidung und das gekochte Essen zuständig waren, lag es an uns, für das seelische Wohlbefinden des Erzdiakons zu sorgen.

Zu unsern Aufgaben gehörten neben dem Salben der Füße des Klerikers, der Maniküre seiner Nägel und dem Streicheln seines Rückens, wenn er sich niederlegte, vor allem Irms Gesang, Solvegs Tanz und Matts’ flinkes Erfinden von Geschichten, die unserm meist von Sorgen und Schmerzen geplagten Herrn den ersehnten Schlaf brachten.

An die Fahrt von Zons nach Köln erinnere ich mich nicht. Die Wagen wurden in Flussnähe abgestellt und bewacht. Der Erzdiakon wohnte im vornehmen Stadthaus des Monsignore10 der Kathedrale, wohin ein Teil seines Gefolges jeden Morgen und an manchen Nachmittagen vom Flussufer aus zu marschieren hatte. Da dort wichtige Geschäfte mit wertvollen Papieren getätigt wurden, gestaltete sich der Gang durch die Stadt wie ein kleiner Feldzug – angeführt von vier Lanzenreitern und flankiert von bewaffneten Fußsoldaten. Ich selbst war lange zu schwach, um unsern Reisewagen zu verlassen.

Als es mir besser ging, durfte ich meine drei Freunde das erste Mal begleiten. Da mir langweilig geworden war, freute ich mich und hoffte mit ihnen, etwas von den Brosamen zu erhaschen, die im Hause des Monsignore abfielen, weil dort immer etwas Essbares für die Soldaten bereitstand, wie Solveg erzählt hatte. Sie hatte mir ein paarmal kalten Brei und Dörrobst mitgebracht, als ich krank daniederlag. Der Hunger blieb für uns alle ein lästiger Dauergast. Aber bitte, Herr Doktor, denkt nicht, der Erzdiakon sei schlecht zu uns gewesen. Er wusste nichts von unserer Not. Das hatte zwei Gründe: Es war uns streng verboten worden, in seiner Gegenwart unaufgefordert zu reden, und die erwachsenen Diener und Zuarbeiter in seiner Umgebung waren selbst erpicht, alles Essbare zu sammeln und es während der Reise, wenn sich die Gelegenheit bot, heimlich dort zu verkaufen oder einzutauschen, wo die Bevölkerung Hunger litt. Dass diese Männer ihren Brotherrn betrogen, kümmerte sie nicht – und wie hätten wir jungen Menschen uns gegen sie wehren sollen?

Wir verließen die Wagen am Rheinufer gegen Mittag. Meine Gefühle verwirrten mich. Einerseits hatte ich Bedenken, dem Erzdiakon das erste Mal unter die Augen zu treten, andererseits war es aufregend, an dem Marsch durch das gewaltige Köln teilzunehmen. Ich war nie zuvor dort gewesen. Überall waren so viele Leute wie daheim nur am Markttag vor der Burg. Wenn man in Zons den Markt verließ, war man in jeder der Gassen sofort wieder allein, nur hier und da trat jemand vor das Haus und grüßte. Im riesigen Köln dagegen blieb es überall dicht gedrängt, egal wohin wir kamen.

Unser Zug vergrößerte das Menschengewimmel noch. Vorne hörte ich die Hufschläge unserer Rösser, über ihren Köpfen stachen die lange Piken ihrer Reiter in den Himmel. Neben uns klirrten die Waffen der Soldaten und in der Mitte gingen die Aktenträger, Sekretäre und Schreiber. Der blinde Matts marschierte zwischen Solveg und mir. Irm blieb dicht hinter uns. Ich hatte mein schmutziges, zerrissenes Kleid gegen ein neues eintauschen dürfen. Dennoch waren wir traurige Jammergestalten. Die drei andern gingen barfuß, während ich zu meinem Erstaunen immer noch meine Lederschuhe besaß. Solveg hätte sie nach meiner Ankunft im Wagen von mir einfordern können. Ich wäre genauso wehrlos und ausgeliefert gewesen wie zuvor im Kerker der Burg von Zons.

Ich kannte Köln nur vom Hörensagen und Sehen. Von den Zonser Mauertürmen aus sieht man an klaren Tagen in einer Waldlücke das Ungetüm der Kathedrale. Es ist, als wüchse ein ebenmäßiger Fels aus dem Horizont empor, grau und fern, ungeheuer schwer und auch bedrohlich wirkend. Jetzt aus der Nähe konnte ich den Blick kaum abwenden vom undurchdringlichen Gewirr der dicht neben- und ineinander in den Himmel führenden steinernen Wülste, Stützen, Nischen, Säulen, Bögen und hundertfachen Spitzen. Ich starrte betroffen auf die herrlichen Fenster, jedes höher als fünf Zonser Häuser übereinandergestellt, und auf die wuchtigen Grundmauern, die mächtiger zu sein schienen als unsere Wehrtürme.

Man erzählt sich, dass es etliche solcher Gotteshäuser in der Welt gibt, in Frankreich, England, Italien und Spanien. Viele noch gewaltiger als das Kölner. Als Kind war es mir schwergefallen, solche Dinge zu glauben, weil sie meine Vorstellungskraft überschritten. Auch dass es den Ozean in Wirklichkeit gebe, bezweifelte ich lange. Es hieß, man schaue über ein ruheloses Wasser, aber es gebe jenseits kein Ufer. Was aber sieht man dann, fragte ich mich – Wasser, bis das Auge nichts mehr auflöst? Mussten in der Ferne nicht Himmelszelt und Wasser aufeinanderstoßen? Wurden Schiffe, die bis an das Ende der Welt segelten, dort nicht elendig zerdrückt, bevor sie Indien und Amerika erreichen konnten? Auch dass die Erde eine Kugel sei, wollte mir nicht einleuchten. Wenn es so ist, wieso kann man von Zons aus die Kölner Kathedrale sehen, die ja über fünf Fußstunden entfernt liegt? Ich hielt einen Apfel vor mich hin: Stürzten nicht alle sichtbaren Flecken und Linien der Schale hinter ihre Krümmung, wenn man den Apfel nicht drehte? Und wenn man auf den Feldern steht, ist dort nicht alles ebenerdig, so weit der Blick reicht, wie auf einem großen Tisch?

Die Kölner Gassen kamen mir enger und schmutziger vor als die Zonser. Indessen waren die Leute besser und bunter gekleidet, redeten aber auf eine Art, an die ich mich erst gewöhnen musste.

Eine so große Stadt beherbergt zugleich viel mehr Bettler und armes Volk als ein Städtchen wie Zons. Die Kölner Gassen sind voll davon, die Reiter mussten den Pöbel vor uns an die Seite drängen. Das Haus des Monsignore erschien mir überaus imposant. Wir hatten die Stadt zur Hälfte durchquert und marschierten schließlich durch ein breites Portal in einen schönen Garten. Hinter uns schloss sich das Tor und es wurde still. Die Geräusche von draußen flüsterten nur noch über eine hohe Mauer herein, die das Grundstück umlief und sicherte. Den Reitern und Soldaten wurde von Bediensteten ein Platz beim Tor zugewiesen, während unser Secretarius und seine Helfer sofort ins Haus geführt wurden. Wir Kinder erhielten von einer freundlichen Dame etwas Brot und Kraut, mit dem wir uns auf eine Holzbank setzen durften. Mir schien, als hätten wir den Himmel betreten; es war hier schöner als alles, was ich je gesehen hatte. Die Blumen des Gartens, die prachtvolle Fassade des Wohnhauses, die formschön gestutzten und duftenden Buchsbaumhecken. Der Zonser Schultheiß, Tils und Johannas Vater, bewohnt ein großes Haus mit Hof und Garten. Verglichen damit war der Kölner Sitz des Monsignore ein Palast. Wir warteten und aßen andächtig. Aufheben konnten wir nichts, sonst wäre das Essen statt in unsere in die Mägen der Soldaten gelangt. Obwohl man auch ihnen einen Korb brachte, ließen sie uns erst wieder aus den Augen, als wir zu kauen aufgehört hatten.

Nach einiger Zeit trat ein Herr aus dem Haus. Er war gekleidet wie ein wohlhabender Kaufmann. Seine strahlend blauen Plusterärmel waren gefüttert und kunstvoll geschlitzt, der samtene Kragen seines Umhangs stand hoch bis zu den Ohren. Auf seiner Nase steckten Sehgläser, eine Brille, ohne die er, wie wir später erfuhren, so gut wie blind war. Ich hatte nie zuvor ein solches Instrument gesehen, nur davon gehört, und war sofort außerordentlich eingenommen. Ich hing der Vorstellung nach, dass die Welt durch die Gläser betrachtet eine ganz und gar andere sein müsse. Wer sie trägt, sieht Dinge, die andere nicht sehen, dachte ich. Auf dem Haupte trug der Mann eine gewiss unermesslich teure, breite Pelzmütze, um deren Krempe eine Kette aus Silberdraht lief. Der Pelz zeigte zarte violett und rötlich schimmernde Streifen und gefiel mir sehr. Der Herr war jünger als mein Ziehvater, er hatte helle, freundliche Augen und kam direkt auf uns zu.

Mit einer Miene, als kennte er uns bereits, betrachtete er uns nacheinander. Er winkte Irm zu sich und sie erhob sich artig. Matts hielt sie eine Sekunde fest, als wollte er die drohende Leere neben sich nicht hinnehmen. Der Mann kam näher, berührte ihr hellbraunes Haar und die Wangen. Dann nahm er ihr Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger und hob das schöne Gesicht in die Höhe, als böte der Himmel nicht genügend Licht. Sein Gesicht war glatt rasiert, um den Mund spielte ein Lächeln.

»Wie heißt du?«

Irm antwortete.

»Bist du ein Engel?«

Sie wurde feuerrot, und ich selbst fühlte, wie mir das Blut in die Wangen schloss.

»Du musst keine Angst haben, Irm«, setzte er hinzu. »Niemand wird dir etwas Böses antun.«

Jäh, wie er ihr Kinn berührt hatte, ließ er es los, wandte sich um und kehrte ins Haus zurück.

Wir schwiegen befangen. Irm setzte sich wieder zwischen uns. Die Soldaten spähten immer noch herüber. Die Sonne brach durch die Wolken und blendete uns. Ich beugte mich vor und nahm Matts’ Hand, die er suchend umherführte. In dem Augenblick erschien die Dame, die uns das Essen gebracht hatte, und deutete auf Irm. Matts machte ein Geräusch, verstummte aber sofort. Ich spürte, wie unwohl er sich fühlte. Mich selbst quälte etwas, für das ich keine Worte hätte finden können.

Irm stand auf. Sie drehte sich um und blickte erst Solveg an, dann mich. Mit ein paar Schritten stand sie bei der Frau, die ihre Hand ergriff. Ich wollte ihr ein Zeichen geben, winken, wagte aber nicht, mich zu bewegen.

Der vierte Brief

Verzeiht bitte, hochgepriesener Herr und Doktor, wenn ich an dieser Stelle abermals innehalte. Was in Köln und in den folgenden Wochen geschah, riss mich wahrhaft aus meiner Kindheit, die trotz des bisher Erzählten und Erlebten immer noch meine Seele umschloss und hütete. Ohne Warnung wurde ich in eine Welt geworfen, die mein Wesen und Sein schnell hätte verstümmeln können. Dass es nicht geschah, war Gottes Ratschluss und der unserer Schutzmantelmadonna. Die Fäden, die sie spannen, leiteten mich durch alle Gefahren bis zu Euch nach Wittenberg. Ich folgte blind. Die gestaltlose Unheimlichkeit im Garten des Kölner Monsignore, die auch Euch soeben beim Lesen beschlichen haben mag, habe ich wahrlich empfunden.

Denn als Irm nach einer Zeit aus dem Haus kam, war ihr nichts anzumerken. Wir fragten sie, was drinnen geschehen sei. Sie antwortete: »Nichts.« – Doch weder Matts noch Solveg noch ich konnten daran glauben. Irm war verändert.

Sie wurde nicht länger von uns bedrängt. Gleichwohl blieb ich neugierig und misstrauisch und beobachtete sie unauffällig. Nach einer Weile wurde Solveg von der Dame geholt; für Matts gab es offenbar nichts zu tun und schließlich zeigte die Dame auf mich. Ich folgte ihr zögerlich. Wir gingen ins obere Stockwerk des Hauses und betraten einen großen Salon voller gepolsterter Sessel und geschnitzter Schränke, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Die Wände ringsum waren aus getäfeltem Holz und ein Regal zwischen den Fenstern reichte bis zur Zimmerdecke und enthielt so viele Bücher, als hätte man jedes, das seit Anbeginn der Welt gedruckt und gebunden worden war, hierhergebracht und hineingestellt. Am liebsten hätte ich gleich eines herausgenommen und aufgeschlagen. Stattdessen wurde ich gebeten, an einem riesigen Tisch Platz zu nehmen. Darauf lagen Berge von Akten, Mappen und Papieren. Die Dame ließ mich allein. In der Stille kroch Angst in meine Glieder.

Nach einer Weile betrat der Herr mit der Brille den Raum. Nun begann ich zu zittern. Er merkte es und erklärte mir, dass er etwas ausprobieren wolle, ich solle keine Furcht haben.

»Ich habe nicht vergessen, dass du lesen kannst«, sagte er. »Du verstehst sicher, dass ich mich darüber wundere. Wer soll ein Kind wie dich geschult haben? Jedenfalls ist es sehr ungewöhnlich. Bist du bereit, es mich sehen und hören zu lassen?«

Ich versprach, mir alle Mühe zu geben. Der Mann blieb auf seiner Seite des Tisches und zog nun ein beschriebenes Blatt Papier aus einer Mappe. Er schob es über den Tisch auf mich zu. Es waren deutsche Worte, sauber geschrieben, die ich zwar lesen, aber nicht recht verstehen konnte, weil sie an einen Juristen oder einen Kaufmann geschrieben waren. Also las ich sie Wort für Wort laut vor. Als ich fertig war, wies ich darauf hin, dass ich die Bedeutung nicht verstehen könne.

»Das macht gar nichts«, sagte der Herr. »Es ist belanglos. Kannst du es noch einmal vorlesen?«

Ich tat es, blickte ihn aber dabei an, statt auf das Blatt zu schauen.

»Wie hast du lesen gelernt?«, wollte er wissen. Da erzählte ich von Felix und dessen Pergament- und Handzettelschatz. Seinen Tod verschwieg ich. Ich setzte hinzu, dass ich Papier und Kohlestifte sehr vermissen würde und Angst hätte, mein Wissen aus Mangel an Übung einzubüßen.

»Das verstehe ich gut«, entgegnete er.

Ich musste das Geschriebene ein drittes Mal laut lesen. Auch diesmal sah mir der Mann genau zu. Schließlich ließ er sich das Blatt zurückgeben. Er legte es in die Mappe zurück und fragte, ob ich in der Lage sei, die Sätze auch ohne das Papier sinngemäß zu wiederholen, wenigstens ein paar Worte. Das amüsierte mich, weil es mir ganz selbstverständlich erschien. Ich sagte die Sätze Wort für Wort her, als handele es sich um ein Spiel. Der Mann war überaus erstaunt, ich sah es in seiner Miene. Ich sagte, dass gewiss jeder Mensch, wenn er das Lesen beherrsche, dasselbe tun könne. »Man sieht das Geschriebene doch vor seinem inneren Auge.«

»Was meinst du damit?«, fragte er.

»Wenn man die Worte gelesen hat, bleiben sie im Kopf«, sagte ich.

»Wie lange?«

»Für immer, glaube ich.«

»Alles?«

»Jedes Wort, das ich auf Felix’ Zetteln je gelesen habe«, erwiderte ich wahrheitsgetreu.

Nun öffnete er seine Mappe erneut und zog wieder eine beschriebene Seite heraus. Er gab sie mir und wir wiederholten den Versuch. Diesmal waren es mehr als ein Dutzend Sätze. Ich las sie einmal, gab ihm das Blatt zurück und wiederholte mühelos zweimal hintereinander, was ich soeben gelesen hatte. Kein Wort ging verloren.

Der Mann bat mich, einen Moment zu warten. Er verließ den Salon, schloss aber nicht die Tür, sodass ich seine Schritte leiser werden hörte. Meine Angst hatte sich verflüchtigt, geblieben war eine verschwommene Unruhe. Ich fragte mich, ob auch Irm für ihn lesen musste, ob auch sie es gelernt hatte, Buchstaben und Worte zu entziffern und gar zu schreiben. Und was war mit Solveg und dem blinden Matts? Was würde er tun müssen? Wer war dieser Herr eigentlich? Etwa der Monsignore und damit Herr der Kölner Kathedrale höchstpersönlich oder gar unser Erzdiakon in weltlicher Kleidung, denn diesen hatte ich noch nicht gesehen.

Ich sollte noch eine Weile im Unklaren bleiben. Die Dame kam und bat mich, ihr zu folgen. Am Ende des Flurs befand sich eine Hauskapelle, die wir betraten. Ich sah einen kleinen Altar. An den Wänden zogen eine Reihe schön bemalter Holzfiguren meine Aufmerksamkeit auf sich. Das einzige Licht wurde von Kerzen und ein paar Öllichtern verbreitet, der Raum hatte keine Fenster. Mit dem Rücken zu uns knieten zwei Männer auf einer Bank und beteten leise. Als sie geendet hatten, setzte eine tiefe Stille ein. Einer der Männer wandte sich um. Sein Bart bedeckte den größten Teil seines Gesichts, die Augen lagen so tief in seinem Schädel, dass ich ihn nicht anblicken konnte. Doch er sah mich an.

Nun drehte sich auch der andere um. Sie erhoben sich beide mit Mühe, denn sie waren älter als der weltliche Herr mit der Brille. Beide trugen den Priesterornat mit weiten Ärmeln, in denen ihre Hände verschwanden. Der mit dem Bart hatte eine rote Kappe auf dem Kopf, die auch die Ohren bedeckte. Der Zweite hatte einen kurzen Kinnbart. Sein graues Haar quoll unter einer samtenen Barettmütze hervor, wie man sie bei Kälte gerne auch im Hause trägt.

Ich stand unsicher da und wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Mir wurde klar, dass ich nicht bloß betrachtet, sondern auch begutachtet wurde. Die beiden Herren versuchten, mir bis ins Herz zu blicken. Gewiss wollten sie sehen, ob ich vertrauenswürdig sei, verschwiegen, nicht vorlaut oder leichtsinnig. Ich weiß nicht, wieso mir diese Gedanken kamen. Tatsächlich waren es Eigenschaften, die mir in den kommenden Wochen abverlangt wurden.

Ich hörte Schritte. Der weltliche Herr betrat die Kapelle und flüsterte etwas. Die beiden Geistlichen betrachteten mich weiter eingehend, sagten aber kein Wort. Schließlich signalisierten sie ihr Einverständnis, nickten und winkten mich fort.

Der Herr folgte mir. In der Küche des Hauses bekam ich Brot und Obst und wurde schließlich von der Dame in den Garten zurückbegleitet. Ich war umsichtig genug, das Essen in meinem Kleide vor den Blicken der Soldaten zu verbergen.