7,99 €

Mehr erfahren.

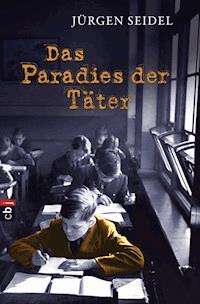

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Eine unvorstellbare Lüge und ein fataler Konflikt

Argentinien, 50er Jahre. Im Colegio Friedrich, der deutschen Schule in La Plata, herrscht eine explosive Stimmung. Denn hier lernen Kinder aus jüdischen Emigrantenfamilien zusammen mit Kindern von Naziverbrechern – und bilden zutiefst verfeindete Gruppen. Tom, der 17-jährige Sohn eines untergetauchten Nazis, kommt neu an die Schule, und noch bevor er den anderen klar machen kann, wer er ist, begegnet er dem jüdischen Mädchen Walli – und verliebt sich in sie. Aus Liebe – und aus Scham – und auch aus Rebellion gegen seinen Vater verschweigt Tom Walli und den anderen seinen wahren Familienhintergrund und behauptet, auch er sei Jude. Eine unvorstellbare Lüge – die schnell zu fatalen Konflikten eskaliert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 516

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Jürgen Seidel

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe

Der Autor dankt dem Ministerium für Familie, Kinder,Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW sowie derfür die finanzielle Förderung des Romanprojekts.

© 2013 cbj Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Frank Griesheimer

Covergestaltung: Zeichenpool, München

Coverfotos: © Getty Images (Hulton Archive/Raymond Kleboe)

SK · Herstellung: kw

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-08740-1V002

www.cbj-verlag.de

Die Prügelei

Das Colegio Friedrich in La Plata war so klein, dass es nur vier Klassen hatte. Wir waren etwa siebzig Schüler im Alter zwischen zehn und siebzehn Jahren und wurden von einer Lehrerin und sechs Lehrern unterrichtet. Der Krieg gegen Hitlerdeutschland lag so weit hinter uns, dass er nicht mehr in jeder Schulstunde Streit auslöste. Das soll ein paar Jahre zuvor noch ganz anders gewesen sein. Die meisten von uns waren aus Europa quer über den Atlantik geflüchtet – die einen als Verfolgte, die anderen als deren verfolgte Verfolger.

In unserer Klasse waren wir vierzehn. Sie trug den Namen Mozart und bereitete uns auf den Abschluss vor. Neun lasen unwillig die Bibel (oder drückten sich davor), fünf zweifelten an den Worten der Tora, weil das erlittene Unrecht zu groß und grausam gewesen war. Alle zusammen hörten wir die Stimme von Johnny Ray, der beinah aus jedem Rundfunkempfänger in der Stadt den Abschiedsbrief seines Mädchens beweinte. Mit Cry hatte er sich an die Spitze der amerikanischen Schlagerparade geheult, und wir waren jung und unerfahren genug, dass uns sein Trennungsschmerz für drei Minuten und ein paar Sekunden tiefer ergriff als das gegenseitige Misstrauen, das uns sonst trennte.

Dass die Mozartklasse aus zwei verfeindeten Gruppen bestand, sah derjenige, der neu hinzukam, erst auf den zweiten oder dritten Blick. Zwar trugen die Kinder der untergetauchten Nazis etwas bessere Kleidung als die länger ansässigen jüdischen Schüler und bildeten insofern zwei Gruppen, aber dass jene sich zu den »Weißen« und diese sich zu den »Kippot« zusammengeschlossen hatten und sich sogar Prügeleien lieferten, erfuhr ich erst nach meinem ersten Schultag in La Plata. Ich wurde unversehens da hineingezogen, ohne zu ahnen, um was es eigentlich ging.

Meine Eltern und ich hatten in den ersten Tagen nach unserem Umzug von Montevideo quer über die breite Mündung des Rio nach La Plata noch nicht mal genug Zeit gehabt, alle Koffer und Kartons auszupacken. Die ganze Geschichte begann Ende März, Anfang April. Es war Winterbeginn im Süden der Welt und unsere neue Wohnung hatte keine richtigen Öfen.

Meiner Mutter und mir war nach unserer Ankunft von der fast zwölfstündigen Überfahrt mit einem uralten Flussdampfer immer noch speiübel. Wir hatten schlechtes Wetter gehabt, und das brackige Wasser zwischen Uruguay und Argentinien hätte uns bestimmt verschlungen, wenn nicht eine argentinische Korvette den rostigen Kahn an die Leine genommen und uns gerettet hätte. Mitten auf dem Rio de La Plata hatte unsere Maschine plötzlich nur noch jämmerlich um Hilfe tuten können – nicht mal laut genug, um den Ton über eine halbe Meile hinauszutragen.

Als ich nach knapp einer Woche das erste Mal mit einem der bunt bemalten colectivos zu meiner neuen Schule fuhr, stieg in Berisso ein Mädchen zu, streifte meinen Blick und setzte sich in die letzte Reihe des Kleinbusses. Ich traute mich nicht zurückzuschauen, obwohl ich den Rest der Fahrt an nichts anderes mehr denken konnte. Irgendwann kam sie wieder an mir vorbei und stieg aus. Ich sprang auf und folgte ihr. Ich hatte keine Ahnung, ob diese Haltestelle auch mich ans Ziel bringen würde.

Wir überquerten die Avenida 66 des Straßenquadrats und bogen in eine schmale, etwas düstere Straße. Hinter einem Fenster sangen Kinder. Vor der niedrigen Haustür saß eine Frau auf einem Schemel und schälte Äpfel. Sie trug ein orangefarbenes Kopftuch mit verblassten aufgedruckten Margeritenblüten. Über unseren Köpfen flogen Schwalben, von den Dachtraufen herab lärmten Sperlinge. Das grelle Echo ihres Zwitscherns gefiel mir. Wir wurden von Fahrrädern eingeholt. Eines hatte einen großen Brotkorb vor dem Lenker. Der Bäckerjunge pfiff, als er das Mädchen sah. Der Duft des Brotes mischte sich mit dem des schönen Mädchens vor mir. Es bemerkte mich nicht. Ich hielt Abstand und versuchte, mir ihr Gesicht in Erinnerung zu rufen. Es gelang nicht. Ich fühlte jeden Schritt auf dem Pflaster, merkte mir jeden Riss im Kalk der Wände, jeden Sonnenstrahl, der für Augenblicke zwischen den Häusern zur Erde fiel und blendete.

Das Mädchen verschwand in einer Toreinfahrt. Ich ging ihm nach. Über der Tür einer im Hof gelegenen zweistöckigen Villa mit blättriger Honigfassade und traurigen Fensteraugen hing ein hellblaues Emailleschild, auf dem in schwarzen Lettern Friedrich-Schule und darunter Colegio Friedrich stand. Die Schöne hatte mich ans Ziel gebracht. Es war Montag, der 24. März 1952. Die kantige Holzuhr im Treppenaufgang zeigte 8.51 Uhr.

Mein Vater, Hans Blume, war gelernter Koch. Unser richtiger Familienname spielt keine Rolle. Bis zu seiner Heirat hatte Vater eine Menge erlebt, war einige Jahre zur See gefahren, arbeitete Anfang der Zwanzigerjahre in einem Hotel in Singapur und verlor während der Geburtstagsfeier eines englischen Diplomaten sein rechtes Auge. Einer von dessen Söhnen zielte mit einer Zwille aus dem Fenster seines Kinderzimmers in den Garten und schoss. Als Kind versuchte ich oft, mir den Schreck und Schmerz vorzustellen, die plötzliche Gewissheit, dass etwas passiert ist, was nie mehr gut werden kann.

Mein Vater war für das Buffet verantwortlich gewesen. Der Engländer bezahlte die Arztkosten, das Glasauge für die leere Höhle und tausend Guineen Schmerzensgeld. Für meinen Vater war das ein Vermögen, das ihm eine bequeme Heimreise ermöglichte und ihn lange ernährte.

Während der Wirtschaftskrise lernte er in Berlin meine Mutter kennen. Sie heirateten 1930. Ich kam vier Jahre später zur Welt. Im Alter von fünf Monaten wurde ich schwer krank. Gürtelrose. Die Ärzte gaben jede Hoffnung auf, erzählte mir meine Mutter. Irgendwie schaffte ich es trotzdem. Als der Krieg ausbrach, kam ich ein Jahr zu früh in die Schule. Ich war der Kleinste und bezog viel Prügel, von den Kameraden, von den Lehrern. Am meisten von meinem Vater. Ich konnte nur schlecht zwischen links und rechts unterscheiden, das kleine b sah aus wie das d, das p wie das q und umgekehrt. Ich kriegte eine Menge Rohrstocksoße, Lederriemenpüree und Kochlöffelsaft auf den Hintern, wie Vater gerne sagte.

Weil meine Mutter krank wurde, blieb ich das einzige Kind. Sie verwöhnte mich. Mein Vater brachte mir Kochen und Schießen bei. Mit zwölf Jahren hielt ich dem Rückstoß seiner Luger 08 stand und beherrschte zwei Dutzend Rezepte – indische Curries, Coq au Vin, Chicken Fried Steak, Linsenmoussaka, aber auch raffinierte Rouladen und Burgunderbraten mit Rotwein und Trüffeln. Als Koch war mein Vater ein Kosmopolit, ein kulinarischer Goethe, dessen Welt und Gaumen keine Grenzen kennen. Soldat hatte er nur mit Sondergenehmigung werden können und wurde Adjutant eines Majors. Er bekam das Eiserne Kreuz – allerdings für eine Verwundung, die ihn »beim Scheißen« erwischte, so seine Worte. Er versteckte es immer noch in seinen wenigen Sachen, die ihm geblieben waren.

Eines Tages fragte ich ihn, was er im Krieg gemacht hat und warum wir aus Deutschland abgehauen sind. Die Antwort war eine Ohrfeige mit der Rückhand. Wir stritten uns fürchterlich und meine Mutter bekam eine Art Nervenzusammenbruch. Das war noch in Montevideo, wo ich ebenfalls eine deutsche Schule besuchte. Warum wir eines Tages holterdiepolter über den Rio de La Plata dampfen mussten, habe ich auch nie erfahren.

In Montevideo arbeitete mein Vater als Pförtner in einer Krawattenfabrik. Die Stelle hatte ihm sein Vorgesetzter besorgt, dem wir sozusagen hinterhergeflüchtet sind. Er hatte ihm auch den Posten bei der SS verschafft, wo er mit dem einen Auge sonst nie eine Chance bekommen hätte. Immerhin hat er es bis zum Rottenführer geschafft, praktisch war er aber nur Adjutant, eine Art persönlicher Lakai oder so was.

Ich hatte nach unserem schlimmen Streit in Montevideo wütend das Haus verlassen und war zum Hafen gelaufen. Dort versteckte ich mich und heulte mich aus. Klar war das kindisch, aber ich brodelte vor Wut und Enttäuschung. Meine Eltern sollten sich Sorgen machen, sie sollten glauben, mir sei etwas zugestoßen. Ich führte Selbstgespräche, in denen ich mich verteidigte. Mein Zorn wuchs, und ich dachte über ein Erlebnis nach, das nicht lange zurücklag und mich tief beeindruckt hatte.

Ich war bei Schnabels gewesen, in der kleinen Wohnung von David und Esther, mit denen ich nach der Schule ziemlich regelmäßig das Plattengeschäft von Alfredo Mantua besuchte, um die neusten amerikanischen Schallplatten zu hören. Nicht bloß Johnny Rays Cry. Die Schnabels sind Juden, die Deutschland vor dem Krieg verlassen hatten. Davids und Esthers Vater hatte nachkommen wollen, ist aber vermutlich von den Nazis ermordet worden. Schnabels litten sehr darunter, dass sie nicht wussten, wo, wie und wann, und sie waren ganz sicher auch der wirkliche Grund für Vaters Ohrfeige.

Frau Schnabel stand in der Küche und spülte das Geschirr. Ich trocknete ab. Die Sonne schien durch das Fenster auf das Steinbecken und ihre nassen Hände. Spülwassertropfen und Schaumblasen brachen das Licht, warfen es zurück und funkelten bunt. David machte Hausaufgaben. Seine Schwester, die etwas jünger war als wir, zeichnete Pferde aus einem Lexikon ab. Sie war gut darin, das fanden alle. Vielleicht waren die Beine ein bisschen zu kurz oder die Schädel zu lang, aber die Tiere hatten ein richtiges Gesicht und einen lebendigen Ausdruck. Das ist nicht selbstverständlich, finde ich.

Das Geschirr klapperte leise. Frau Schnabel legte es schräg übereinander auf ein Drahtgitter. Sie war eine mädchenhafte, zerbrechliche Person und wirkte für Momente auf mich, als wäre sie kaum älter als Esther.

Ich nahm einen der Teller und wartete einen Moment, damit das Wasser abtropfte. Ich schaute auf die Frauenhände, die Venen traten blass hervor. Ich stellte mir vor, wie das Blut darin floss, Stoß für Stoß. Ich konnte zwar kein Blut sehen, wollte aber dennoch Arzt werden. Das mit dem Blut kann man überwinden. Es geht um Wichtigeres. Der Körper ist eine unglaubliche Sache. Wir sind es gewohnt, nur einen Bruchteil zu sehen – wir sehen nur die Außenhaut von etwas so Komplexem, dass niemand je alles sehen oder verstehen kann, das ist das Faszinierende. »Und ein einziger Pistolenschuss kann all das für immer zerstören«, hatte ich zu meinem Vater gesagt, als wir uns stritten.

Ich nahm den nächsten Teller und trocknete ihn ab. In dem Moment sah ich die fünf Ziffern. Sie schimmerten bläulich auf der Innenseite von Frau Schnabels linkem Unterarm. Mir war, als hätte jemand einen Fensterladen vor mir aufgestoßen – an einer Stelle, wo ich bislang gar kein Fenster bemerkt hatte. Ich schaute sofort weg, auf das Handtuch, auf den Teller, auf meine Hände.

Frau Schnabel drehte sich um, als hätte sie meinen Blick auf ihrer Haut gefühlt. Es war das erste Mal, dass ich eine Tätowierung sah. Seeleute und Häftlinge tragen sie, hatte ich gelesen, Kreuze, Anker, Spinnennetze, Punkte, sogar Seejungfrauen. Die Familie Schnabel hatte vor etwa zehn Jahren aus Deutschland flüchten müssen. Ich wusste es von David. Er und Esther waren noch zu klein gewesen, um sich genau zu erinnern. David fragte mich einmal, wie ich überhaupt nach Südamerika gekommen sei. Ich erzählte meine erste Lüge, dass mein Vater eine Anstellung als Koch in einem Restaurant in São Paolo erhalten habe, irgend so etwas. Und vielleicht war es Davids Geduld, sein stilles, aber skeptisches Ausharren, das mich veranlasste, meinen Vater irgendwann zur Rede zu stellen. »Was hast du im Krieg gemacht?« Meine Mutter verlor die Farbe. »Lass ihn in Ruhe damit! Wir müssen das vergessen.« Ich nahm eine Nacht lang Anlauf, holte am Tag immer wieder Luft. »Was hast du bei den Nazis gemacht, Vater?« Er hob blitzschnell die Hand und traf mein Gesicht. Darin war er gut.

Die Erinnerungen an meine Kindheit in Deutschland sind spärlich und das meiste ist längst blass – als hätte ein mildtätiges Schicksal die Zeit von der Tafel gewischt. Dabei war ich fast zehn, als wir Deutschland verließen. Geblieben sind dunkle Ruinen, leere S-Bahnhöfe, wolkenhohe Schuttberge, schwarz gekleidete Menschen, alte Gesichter, die riesigen eisenbeschlagenen Holzspeichenräder eines Fuhrwerks, das auf dem Kopfsteinpflaster plötzlich ganz dicht an mir vorüberscheppert und mir Angst einjagt. Die Pferde, die es ziehen, sind gefräßige Ungeheuer. Es gibt auch schöne Momente, in irgendeinem Garten. Eine vom Wein überwachsene Laube, schlanke grünliche Weinflaschen, die wie Soldaten auf einem Korbtisch stehen, Obstbäume, in denen Erwachsene auf den Ästen schaukeln und Pfirsiche ernten. Ich laufe einen Lattenzaun entlang, es ist warm, ich nehme die Sommerdüfte um mich her wahr. Im Schatten spiele ich mit trockenen Zweigen, baue Häuser, aber am Ende macht der Krieg sie alle kaputt.

Es gibt ein Winterbild. Ich schaue über weiß verschneite Felder, deren Horizonte mit dem Himmel verschmelzen. Es ist bitterkalt, und ich weiß nicht, wo meine Eltern sind. Vielleicht habe ich mich verlaufen oder bin davongerannt. Die schneidende Kälte verbindet sich mit dem Gefühl, allein zu sein, und das Gefühl verwandelt sich langsam in Gewissheit.

Das schöne Mädchen aus dem Kleinbus verschwand vor mir in dem Hauseingang der Stadtvilla, in der sich die Schule befand. Ich erhaschte das Profil und erinnerte mich, dass ich in dem Augenblick, als sie in dem colectivo an mir vorübergegangen war, die Form ihrer grünbraunen Augen gesehen hatte. Man hätte glauben können, dass sie asiatische Vorfahren hat. Aber ihr Haar war dunkelblond, kurz geschnitten, und sie war bestimmt kräftig unter dem Wintermantel mit Pelzkragen – für ein Mädchen. Später maßen wir uns einmal im Armdrücken und sie gewann jedes zweite Mal. Dabei war ihre Gestalt eher knabenhaft, wie man sagt. Ihr roter Schal fiel damals lose über die Schulter. In den Nächten vor unserem Umzug war das Thermometer vor unserem Küchenfenster in Montevideo bis auf fünf Grad abgesunken. Ich trug zwei Pullover und eine Filzjacke und hätte mir sogar Handschuhe gewünscht an meinem ersten Schultag.

Als ich das Treppenhaus betrat, stürzte mir von oben wildes Geschrei entgegen. Der Lärm wurde zwischen den kahlen, weiß gekalkten Wänden hin und her geworfen.

Ich blieb einen Moment stehen, nahm dann Stufe für Stufe. Da waren Kinderstimmen, grelle Pfiffe, aber auch ein Erwachsener, der Befehle rief. Der Krach polterte aus einer geschlossenen hölzernen Flügeltür hervor. Dahinter musste das Mädchen verschwunden sein.

Die Flügel hatten Milchglasscheiben, hinter denen sich wirre Schemen und Schatten bewegten. Für eine Sekunde glaubte ich flüchten zu müssen. Es war, als würden jeden Moment sämtliche Schüler aus der Tür drängen und mich überrennen. Dann redete ich mir Mut zu, machte den letzten Schritt und fasste an die Messingstange eines der Türflügel.

Dicht vor mir in dem Flur, den ich betreten wollte, droschen vier Jungen auf zwei andere ein, von denen einer schon am Boden lag. Der erste Blick überzeugte mich, dass der Kampf nicht fair verlief. Aber niemand schritt ein, und es gab für mich nur eines zu tun, wollte ich bei meinem ersten Erscheinen hier nicht genauso feige dastehen wie die schreiende Meute der Gaffer. Ein Lehrer versuchte von der Seite, die Prügelnden zu trennen. Sein Gesicht war purpurrot. Keiner beachtete ihn.

Als einer der Schläger dem auf den Dielen Liegenden in die Flanke trat, ließ ich die Messingstange los. Ich rannte hin, packte den Kerl am Kragen und riss ihn zurück. Er war zu verblüfft, um sich zu wehren. Ich holte aus und traf seine Nase. Er glotzte und klappte zusammen. Da hatte ich den zweiten Schläger schon im Schwitzkasten und rammte ihn dem Dritten mit solcher Wucht in den Rücken, dass beide den Vierten mitrissen und alle zusammen über den am Boden liegenden Jungen stolperten, der mit seiner blutenden Nase beschäftigt war. Zwei, drei Stöße, und die vier blieben unten und starrten so ratlos herauf, als hätte ich die Luger 08 meines Vaters auf ihre Köpfe gerichtet.

Der Blutende richtete sich auf und wurde von seinem Kameraden gestützt. Das Geschrei der Zuschauer hatte sich in scheues Raunen und Tuscheln verwandelt. Ich fühlte, wie alle mich ansahen, und zitterte selbst am meisten. Ich kämpfte ungläubig mit dem Schreck, den ich mir mit meinem Überraschungsangriff selber eingejagt hatte.

Der Lehrer neben mir stemmte pustend die Fäuste in die Taille und sagte: »Donnerwetter!«

Noch bevor ein weiteres Wort fiel, erschien eine Dame in einem hochgeschlossenen marineblauen Tweedkostüm und sah mich auf eine Weise an, die mich mit einem Schlag in eine mir unbekannte Unruhe warf. Ihre Augenlider wirkten schwer, so als ließen sie sich nicht richtig heben. Der rote Mund zog alles im Zimmer auf sich zu wie ein lebender Magnet.

»Wer bist du?«

»Tom Blume. Mein erster Schultag in La Plata. Hergezogen aus Montevideo. Vor einer Woche erst.«

Die Dame musterte mich. Dann streifte ihr Blick den Lehrer neben sich. »Führt sich auf wie der achte Erzengel.«

Der Mann schmunzelte.

»Wie heißt deine Klasse?«, fragte sie.

»Mozart.« Ich hatte Luftnot nach dem Kampf, meine Stimme wurde brüchig.

Die Dame wandte sich zur Seite und blickte auf die vier Schläger, die sich vom Boden hochrappelten. »Am besten, ihr vertragt euch mit ihm. Wer weiß, über welche Waffen er noch verfügt.«

Die Kerle ordneten ihre Kleider. Ihre beiden Opfer waren schon zwischen den Umstehenden eingetaucht und verschwunden. Jeder in dem Flur respektierte die Dame, ganz anders als den zaghaften Lehrer.

»Wann beginnt dein Unterricht?«, wollte sie wissen.

»Jetzt?«, erwiderte ich fragend und fühlte mich unwohler als während der Prügelei.

»Wer ist dein Lehrer?«

»Herr Kaukureit.«

Sie warf dem Lehrer einen kurzen, abschätzigen Blick zu. »Na bitte. Er gehört Ihnen, Herr Kollege!«

Damit drehte sie sich um.

Sofort tat sich eine Schneise in der Phalanx der Umstehenden auf. Viele gingen der Dame nach. Ich folgte dem Lehrer. Vor ihm sah ich die hüpfenden Häupter der vier Besiegten und Gedemütigten.

Die Ohrfeigen meines Vaters, vor unserem Umzug von Montevideo nach La Plata, hatten mich tiefer gekränkt, als ich erwartet hatte. Ich war nicht mehr das Kind, das man schlägt und das sich selbst die Schuld für die Schläge gibt. Seine Prügel hatten nicht allein mich getroffen, sondern auch David und Esther Schnabel und ihre Mutter, die fünf bläuliche Ziffern in der Haut ihres Unterarms trug. Dass ich diese Häftlingsnummer entdeckt hatte, darüber sprach ich mit niemandem. Sie schien mir ein unaussprechliches Geheimnis zu sein.

Ich holte zwei Wolldecken aus dem Schlafzimmerschrank, klaute meiner Mutter etwas Geld und schlich mich aus der Wohnung. Das Haus in Montevideo lag nicht weit vom Hafen entfernt. Ich wollte endlich Vergeltung für die Ohrfeigen üben – und es sollte wehtun. Wie gesagt, meine Eltern sollten sich Sorgen machen. Ich stellte mir vor, wie sie nachts wach liegen würden, weil sie nicht wussten, wo ich bin und ob es mir gut geht. Mein Vater würde diese Furcht stur leugnen. Aber meine Mutter würde ihre Angst auf ihn übertragen wie eine Infektionskrankheit. Sie würde ihn so lange mit Vorwürfen traktieren, bis auch er sich sorgte.

Zwischen den Stadtteilen Palermo und Barno Sur, in der Nähe des alten Friedhofs, dessen Mauern im Süden fast bis ans Ufer reichen, befanden sich eine alte Fabrik und eine stillgelegte kleine Werft. Es gab dort einen morschen Steg, der mehr als dreißig Meter ins Wasser stach und wie ein riesiger erstarrter Tausendfüßler auf hohen, uralten und muschelbewachsenen Eichenbeinen stand. Hier lebten Heimatlose, Vergessene, Entwurzelte, die sich die leeren Remisen und trockenen Gänge teilten. Sie warfen Angelschnüre in die ölschimmernden Wellen und entzündeten am Abend Holzfeuer, um ihren dürftigen Fang zu braten.

Als Kinder schon hatten wir uns bis dorthin vorgewagt in der Hoffnung, Abenteuer zu erleben. Bärtige Männer saßen auf den Kanten des Stegs und den moosigen Werftmauern, tranken Fusel, rauchten und kannten den Ausblick über den Rio und auf die Ruinen einiger halb versunkener Trawler, deren rostige Aufbauten von der Abendsonne vergoldet wurden. Und jeder von uns deutschen Jungen kannte natürlich die Heldengeschichte der Admiral Graf Spee und ihres tapferen Kapitäns Hans Langsdorff, der seiner Mannschaft das Leben rettete, indem er sie heimlich von Bord gehen ließ, sein untüchtig gewordenes Kriegsschiff in der Reede von Montevideo versenkte und sich daraufhin erschoss. Das Wrack liegt immer noch draußen in der Mündung. Der Gefechtsturm ragte lange aus dem Wasser. Vom Ufer aus mit dem Fernglas glaubte man einen behelmten Wächter mit Speer in der Hand auf dem Horizont stehen zu sehen.

Die Flucht zu dieser alten Werft war erst einmal ein Wegrennen vor dem Schweigen und den Schlägen meines Vaters. Der Name Waldemar Stiefel spukte mir durch den Kopf. Er war Vaters vorgesetzter Offizier, der ihn, meine Mutter und mich bei Ende des Kriegs über Tirol nach Südamerika mitgenommen hatte. Aber warum hatten meine Eltern überhaupt eingewilligt? War es nur die Aussicht auf Arbeit und die praktische Hilfe durch andere Nazis gewesen, die sich hier dem Zugriff der alliierten Militärjustiz entzogen? Nur die Aussicht auf ein neues Leben im »Paradies der Sieger«, wie die Getürmten ihren neuen, komfortablen Lebensraum unter sich zynisch nannten? Oder gab es Geschichten aus dem Krieg und drumherum, von denen ich nie etwas erfahren sollte?

Als ich bei der alten Fabrik am Wasser eintraf, verschenkte ich eine der warmen Decken und hatte damit den Zutritt bezahlt. Das geklaute Geld behielt ich im Schuh versteckt. Ich hatte Schiss, kniff aber die Backen zusammen in der Hoffnung, dass man es mir nicht gleich ansah.

Ich besitze ein Messer, das ich sehr liebe. Mein Vater schenkte es mir, als ich zehn wurde. Man klappt es auf und zu, die Klinge verschwindet in einem schön geformten Holzgriff. Dieses Messer hielt ich die ganze Nacht lang in der Hand, geöffnet, und tat kein Auge zu. Meine Angst war, dass ich plötzlich merke, wie sich jemand heranschleicht. Ich wollte kurz entschlossen zustechen. Aber einen Menschen mit Absicht verletzen – man sagt es so leicht hin. Hier in der Fabrik war ich bald nicht mehr so überzeugt, es tun zu können.

Keine Minute verging in dieser Nacht, die nicht voller Geräusche, Gespenster, Ahnungen, eingebildeter Berührungen war. Einmal stieß ich die stählerne Waffe tatsächlich blind in die Dunkelheit und stach panisch in das Holz der Bodendielen. Vielleicht war ich doch eingeschlafen. Ich zitterte, schwitzte, fror. Ich hielt die Luft an, wagte nicht, austreten zu gehen, und hätte mir fast in die Hose gemacht. Ich war ein großes verlorenes Kind!

Als ich beim ersten Tageslicht wach wurde, lag das Messer neben meiner Hand. Das Geld befand sich in meinem Schuh. Nur einen Meter neben mir schlief jemand auf einem dünnen Bett aus Packpapier, das ich am Abend nicht bemerkt hatte. Er musste sich hingelegt haben, nachdem ich vor Erschöpfung doch noch eingeschlafen war.

Sein Gesicht konnte ich nicht sehen. Er trug eine blaue Seemannsjacke und eine Wollmütze. Am Hosenbund lugte eine kleine Ledertasche hervor, die am Gürtel befestigt war und silberne Schließknöpfe hatte. Ein Junge wie ich. Er wurde wach und wir beäugten uns eine Weile misstrauisch.

Dann erzählte er mir, wie es wirklich zugeht in der christlichen Seefahrt, in so einer Schiffskombüse, wenn man nicht der Erste Offizier an Bord ist, sondern der Letzte, den die Hunde beißen, der Floh, der Smutje im Rostsarg. Der oft genug tüchtig hinhalten muss, wie er es nannte.

Er heiße Tiago, sagte er auf Spanisch.

Ich nannte meinen Namen. Er reichte mir die Hand. Die dunklen Ringe unter seinen Augen erschreckten mich.

Tiago war kleiner als ich. Dafür war er kräftiger, wir machten Armdrücken und er gewann jedes Mal. Bei diesen Kämpfen sah ich den Anker auf seinem Oberarm. Der Anker war nur ein bisschen größer als Frau Schnabels Ziffern, die Färbung etwas dunkler und die Ränder waren schärfer. Fast hätte man glauben können, der Bursche sei mit der Zeichnung zur Welt gekommen.

Ich fragte ihn, wer es gemacht und was es gekostet habe.

»Das ist ein Liebeszeichen«, lautete seine Antwort.

Wo genau der Hautstecher tätig sei, fragte ich.

»Gleich hier im Hafen. Jeder kennt ihn.«

»Tut es weh?«

»Na klar!«

»Und es bleibt für immer in der Haut?«

»Du stirbst damit«, sagte er stolz.

Mein plötzlicher Entschluss erschien mir zwar fahrlässig, aber ich wusste sofort, dass ich recht hatte.

»Wo wohnt er?«

Er würde es mir zeigen, versprach Tiago.

Ich fragte nach dem Preis. Das gestohlene Geld hätte ich für keinen besseren Zweck ausgeben können.

»Für wen willst du es tun?«, fragte Tiago. »Du musst es für jemanden tun.«

Keine Antwort erschien mir geheuer. Schließlich nahm ich meinen Mut zusammen – den würde ich sowieso brauchen, dachte ich. »Für ein jüdisches Mädchen.«

Tiago nickte, als wäre meine Antwort für ihn so vollkommen durchsichtig wie die kühle Wintermorgenluft.

Ein paar Wochen später, nach unserm heimlichen nächtlichen Wegzug aus Montevideo, dem irgendeine Angst meines Vater zugrunde lag, trug ich das »Empörungs- und Vergeltungszeichen« in der Haut meines linken Unterarms. Ich hatte die Prügelei überstanden und unversehens den Respekt meiner Schulkameraden erworben.

An der Tür ins Klassenzimmer ließ man mir den Vortritt. Niemand sagte ein Wort. Ich entdeckte einen freien Platz, ging hin und setzte mich, um nicht länger der Mittelpunkt zu sein.

»Das, meine Damen und Herren, ist Tom Blume«, sagte die Dame mit dem blutroten Mund, nachdem der Lehrer die Tür geschlossen hatte. »Er scheint ein Held zu sein, wie er sich vorhin vor den Feind warf. Seine Leute werden sich seiner annehmen, davon bin ich überzeugt.«

Herr Kaukureit knetete die Hände. Das Purpurrot seines Gesichts war einem frischen Rosé gewichen. Dabei war ich es, der Grund hatte, hier nervös zu sein. Ich hatte vorhin beim Betreten des Klassenzimmers das Mädchen aus dem colectivo entdeckt, die reine Schönheit mit den fast-asiatischen Augen, stolz, groß, mit rotem Schal und dunkelblondem, leicht gewelltem, kurz geschnittenem Haar. Ihre Bewegungen wirkten jungenhaft und plötzlich wieder sehr weich, als habe sie das Kantige nur gespielt. Da saß dieses Mädchen nun schräg vor mir, keine zwei Meter entfernt – und hatte mich vorhin, während der Rauferei und danach, nicht einmal flüchtig angesehen. Dabei schien ihr Blick mehr zu erfassen und die Art, wie sie um sich blickte, ein bisschen wie die Vögel, dachte ich, die wissen möchten, was hinter ihnen geschieht.

»Ich muss mich entschuldigen, Tom«, sagte die Dame, die etwa im Alter meiner Mutter war. »Es ist Zeit, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Jagusch und bin die Stellvertretende Direktorin dieses Instituts. Vielleicht klärst du uns über deinen Vornamen auf, bevor das Rätselraten überhandnimmt.«

Ihr Mund raubte mir die Luft.

Mit einiger Anstrengung erzählte ich von den schottischen Großeltern meiner Mutter, von »Opa Tom« oder »Tommie«. Alle blickten zu mir her. Das Mädchen schaute nicht einmal zur Seite.

Herr Kaukureit verabschiedete sich, ihn würden wir erst in der nächsten Stunde haben. Frau Jagusch blätterte bereits in einem Schulbuch, während er lautlos das Zimmer verließ. Bei ihr gab es Deutsch, aber auch Englisch mit knochenhartem Akzent.

Frau Jagusch suchte den Anschluss an die vergangene Stunde und redete über Heinrich von Kleist. Dass es den Verdacht gebe, er habe vor seiner Selbsttötung mit Henriette Vogel auch andere Frauen gefragt, ob sie bereit seien, sich mit ihm zusammen das Leben zu nehmen und sich zu erschießen. Seine Erzählung DasErdbeben von Chili lasse ja geradezu in den Fußsohlen mitspüren, wie sehr die Erschütterungen der Französischen Revolution ihm den Halt genommen hätten.

Frau Jagusch dozierte weiter. Plötzlich schaute sie mich an. »Tom, was meint denn die deutsche Schule in Montevideo zur Lebenstragödie Heinrich von Kleists?«

Das Blut stürzte mir in den Kopf. Frau Jagusch merkte, wie verdattert ich war. Sie hatte Mitleid und vermied, mich zu peinigen.

»Walli, was ist deine Meinung?«, fragte sie.

Ich sah, dass sie das Mädchen aus dem Bus anblickte. Mein Herz klopfte sofort. Mir kam der Gedanke, dass, wenn ich mich jetzt zwischen diesen beiden Blicken befände, ich im Bruchteil einer Sekunde verbrennen würde. Zzzsch! Der eine Blick in die Brust, der andere in meinen Rücken. Wie Röntgenaugen oder diese kosmischen Strahlen, von denen man sagt, dass sie nur deshalb nicht alles Leben auf der Erde überhitzen und abtöten, weil die Atmosphäre sie davon abhält.

»Ich glaube«, sagte das Mädchen, das also Walli hieß, »dieser Herr Kleist hatte einfach ein viel zu großes Herz. Das ist nicht gesund, das weiß ich von meinem Vater.«

Walli fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. Jetzt hätte ich erst recht nicht genau zwischen den Blicken der beiden stehen wollen.

»Er hätte einfach nicht glücklich werden können in seiner Zeit«, ergänzte sie. »Nicht mit Henriette Vogel, weil sie sowieso todkrank war. Aber auch mit keiner anderen Frau. Weil die Welt, in der er lebte, niemandem ein richtiges Lebensglück gönnte.«

»Das ist jetzt aber ein ziemlich allgemeines Urteil, das uns von unserem Gegenstand eher wegführt, findest du nicht?« Frau Jagusch hatte ihren gefährlichen Strahlenblick ausgeknipst und schaute wieder in ihr Buch.

Ich grübelte. Wenn sich jetzt niemand meldete, hatte ich eine winzige Chance. Im selben Moment erkannte ich den Fallstrick: Frau Jagusch wünschte sich eine christliche Antwort! Ich betrachtete meine Hände, als wären sie eine neue Erfindung von General Electric oder eine Fotografie des Südpols. Ich wollte nicht angesprochen werden.

»Tommie Blume, vielleicht möchtest du ja Wallis Bemerkung etwas entgegenstellen.«

Statt dass ich noch mal rot wurde, wich mir nun die Farbe aus dem Gesicht. Ich überlegte panisch. Es musste eine Brücke geben, die nicht zusammenkrachte, sobald ich sie betrat.

»Kleist war ja selbst nicht so ganz von den Werten seiner familiären Herkunft überzeugt«, sagte ich nach einer Ewigkeit, die vermutlich zwei Sekunden gedauert hatte. »Er wollte nicht Offizier sein.«

Ich wich Frau Jaguschs Blick aus. Walli bewegte den Kopf. Ich konnte ihr Profil sehen und es gefiel mir wieder sehr. Plötzlich lag mir die Bemerkung über den achten Erzengel im Magen, die Frau Jagusch vorhin Herrn Kaukureit gegenüber gemacht hatte. Die Juden kennen sieben Erzengel, die Christen nur drei. Vielleicht hatte sie mich bereits während der Schlägerei durchschaut. Wenn ich, ohne es zu wissen, zwei jüdischen Mitschülern zur Seite gesprungen war, machte das alles Sinn. Um Walli hier und jetzt ebenso von mir zu überzeugen, hätte ich am liebsten den Ärmel meines Pullis hochgezogen und ihr meine Häftlingsnummer gezeigt – der ganzen Klasse. Damit klar war, wo ich stand. Zumindest vor mir selbst. Eine Lügengeschichte dazu würde mir schon einfallen. Also warum ich als Kind von den Nazis so eine Tätowierung verpasst bekommen hatte und so. Irgendwas.

Erst jetzt wurde mir ganz bewusst, dass in der Klasse jüdische Schüler und Nazikinder beisammensaßen. Ich hatte noch nie von so etwas gehört, und wenn, hätte ich es nicht geglaubt. Am bedenklichsten war die Einsicht, dass ich nun selbst dazugehörte. Niemand wusste, wer ich war! Ich fasste an meinen Unterarm und blickte zu Walli, die unbeirrt nach vorne schaute. Sie war so schön und wunderbar, dass sich sogar die Sonne draußen von Zeit zu Zeit verdunkelte.

Ein paar Wochen vorher, drüben in Montevideo, hatte mich mein neu gewonnener Freund Tiago von unserem Schlafplatz in der Fabrik aus in den alten Hafen von Ciudad Vieja mitgenommen.

Wir durchwanderten dort Gassen, in die ich mich alleine nicht hineingewagt hätte. Tiago kannte einige Leute, verschwand in Hauseingängen und rief mir aus winzigen Fenstern zu, ich solle warten. Dann ging es weiter. In Sichtweite der Schiffe und Lagerhäuser betraten wir eine Spelunke und landeten über ein paar schmale Treppen im zweiten Stock eines Hinterhauses in einem Mauseloch von Wohnung.

Der Meister, wie Tiago ihn nannte, war ein uralter Japaner. Seine Haut musste einem Gorilla gehört haben. Sie hatte die Farbe getrockneter roter Oliven und war über und über verziert. Zwischen Tätowierung und Nicht-Tätowierung ließ sich kaum unterscheiden. Das Spanisch des Meisters war auch unverständlich. Tiago verstand es jedoch.

Ich musste mein Hemd ausziehen. Die Stelle an der Innenseite meines linken Unterarms wurde mit verdächtig riechenden Tinkturen eingepinselt. Der Meister nahm den »Kamm« zur Hand. Es war ein kurzer Stock, an dessen Ende sich eine winzige Nase mit Nadeln befand, die er in eine Mischung aus Tinte und Schießpulver tunkte. Dann setzte er sie auf meine Haut und klopfte plötzlich mit einem zweiten Holzstab so fest und schnell darauf, dass mir sofort die Tränen in die Augen schossen. Die Nadeln zerbissen meinen Arm wie ein winziges hungriges Tier. Ich presste die Tränen weg, so gut ich konnte. Tiago nickte mir aufmunternd zu. Der Schmerz hatte seinen Sinn. Blutströpfchen perlten aus der Haut hervor und wurden blitzschnell weggewischt. Ich fühlte mich fabelhaft.

Nach einer schmerzhaften Weile blickte ich auf das »Schlachtfeld der Vergeltung«. Der Japaner tupfte Blut weg. Einen Herzschlag lang sah ich den rötlich-blauen Bogen einer halben 3 in meiner Haut. Für immer!, dachte ich stolz und hatte das Gefühl, soeben zum Mann geworden zu sein.

Die absolute Wahrheit

Meine falsche Häftlingsnummer am linken Unterarm besteht wie die von Frau Schnabel aus fünf Ziffern. Es ist das Datum, an dem Hitler sich seiner Bestrafung entzog: 30445. Ich stellte mir vor, wie mein Vater es liest, es versteht und auch erkennt, dass darin all meine Verachtung für diesen Teufel enthalten ist.

Tiago und ich blieben vier Tage in der Fabrik und der alten Werft. Wir kauften Fisch von den Anglern auf dem Tausendfüßler-Steg, besorgten uns Brot und Öl und redeten bis tief in die Nacht über das Leben und die Welt.

Er stammte aus dem Süden, aus der Gegend um Viedma. Dort war er als Junge Mitglied einer Bande, die vom Diebstahl lebte. Seine Eltern kannte er nicht. Als Kind hatte er sich mit einer Zange seine Milchzähne selbst gezogen, wenn sie wehtaten. Später auch die richtigen. Mit zwölf sei er schwer krank geworden, ein alter Schiffsarzt habe ihn geheilt und mit auf See genommen. Der Alte habe ihn geliebt, und er, Tiago, sei zu krank und zu arm gewesen, um sich der Liebe zu entziehen. »Der Alte hat mir seine Ersparnisse vererbt«, erzählte er. »Er ist auf dem Schiff gestorben und ich konnte mich freikaufen.«

Ob er eine Art Sklave gewesen sei, fragte ich.

»Natürlich«, antwortete er. »Ich sag doch, dass ich der Floh in der Kombüse war.« Er lachte bitter. »Der leckere Nachtisch, der hinhalten muss.«

Da verstand ich ihn erst.

Als es in der vierten Nacht bitterkalt wurde, entschloss ich mich, nach Hause zu gehen. Tiago kam mit. Mein Vater tat, als existierte er nicht. Was er nicht verstand, das ignorierte er. Er hielt seinen Zigarettenstummel an eine neue aus der Packung und sog. Das machte er immer so. Er behielt sie im Mund, während er seinen Gürtel auszog und anfing, mich zu schlagen. Tiago ging dazwischen und sagte ihm, dass sein Vater ein hohes Tier bei der Polizei in Buenos Aires sei. Mein Vater solle mich nie wieder schlagen, sonst würde unsere Wohnung gestürmt. Garantiert werde man Drogen finden oder irgendwelches Diebesgut. Es sei dies der übliche Weg für die hiesige Polizei, sich missliebiger Personen zu entledigen.

Mein Vater dachte einen Moment nach. Dann zog er den Gürtel wieder an und ging fluchend in die Küche.

Draußen im Gartenschuppen stand ein altes Sofa. Tiago und ich schleppten es in mein Zimmer. Ich teilte sogar meine Kleidung mit ihm. Es machte mir auch nichts aus, wenn er nachts schweißnass aus seinen Albträumen hochschreckte. Ich weckte ihn und nahm ihn in die Arme.

Einmal tauchte Major Waldemar Stiefel bei uns auf, Vaters Vorgesetzter im Krieg. Ich mochte ihn nicht. Als er Tiago sah, fragte er, ob wir neuerdings Umgang mit Negern und Salvajen hätten, so nennen die Nazis die Argentinier aus dem Süden. Tiago hörte es, ließ sich aber nichts anmerken. Er zog sich in unser Zimmer zurück.

»Wohnt der hier etwa?«, fragte der Major empört. In solchen Momenten war er wieder der SS-Sturmbannführer, der er seit Kriegsende nicht mehr sein durfte.

Ich ahnte, dass Tiago nur darauf wartete, sich zu wehren. Ich freute mich regelrecht. Tiago hat schwarzes Haar, eine ziemlich dunkle Haut und Augen, in denen »der gerechte Zorn brennt«. Ich beneidete ihn darum – mit meiner Blässe, meinen blauen Augen, meinem sittsam gescheitelten, glatten Haar, das mich leider harmlos wirken ließ. Wenn ich wenigstens ein bisschen größer wäre!

»Hat den dein Söhnchen ins Haus geschleppt?«, fragte Stiefel meinen Vater, der für ihn immer noch der Adjutant war und eigentlich gar kein richtiger Mensch. Offenbar dachte er, dass wir ihm für immer dankbar sein müssen, weil er uns mit hierher genommen hatte. Als hätte er uns das Leben gerettet und nicht in erster Linie seine eigene Haut.

»Frau Gertrud, machen Sie mir doch mal einen Kaffee!«, rief er in die Küche. Es war, als hätten sich meine Eltern an ihn verkauft, als gehörten sie ihm wie Leibeigene.

Ich betrat das Wohnzimmer und sagte: »Jawohl, Herr Major, Tiago ist ein guter Freund und wohnt hier.«

»Sapperlot!«, antwortete er. Er sah meinen Vater an, dann wieder mich. »Der Umgang mit Negern ist der Karriere nicht förderlich, Junge.«

»Doch!«, erwiderte ich.

»Wie bitte?«

»Tom!«, maulte Vater. Ich konnte sehen, dass er sich für mich schämte.

»Sag mal, junger Mann«, bellte Stiefel. »Bist du übergeschnappt? Ich verbitte mir diesen Ton, ja? Wenn dein Vater so was durchgehen lässt, meinetwegen. Bei mir gibt’s das nicht, verstanden?«

»Herr Major, ich …«, stotterte mein Vater und stand auf. Die Zigarette fiel ihm aus den Fingern. Meine Mutter lugte erschreckt herein.

»Junge!«, mahnte sie. »Reiß dich bitte zusammen! Der Herr Major ist unser Gast …«

»Der Herr Major ist nicht mehr im Krieg!«, stellte ich fest. »Der Herr Major ist auch nicht mehr in Deutschland.«

Stiefel sog Luft durch die haarige Nase, als hielte ihm jemand den Mund zu. Er stand ebenfalls auf und stemmte seine Fäuste in die Taille.

Ich erinnere mich, wie dieser Kerl mir als Kind einmal seine roten Verwundungsnarben zeigte, als er bei uns war. Ich war neun oder zehn. Er machte sich einen Spaß daraus, mich damit zu erschrecken, und mein Vater hatte nicht den Mut, es ihm zu verbieten. Der Ekel und die Angst sind mir heute noch gegenwärtig. Er hinterließ auch jedes Mal einen eigenartigen scharfen Geruch in unserer Wohnung in Deutschland, den ich noch für Tage wahrnahm.

»Ich schlage vor, Hans«, sagte Stiefel, »du überlässt mir den Schlingel für eine Woche. Wirst ihn nicht mehr wiedererkennen, das versprech ich dir.«

Ich holte Luft, um darauf zu antworten, als ich Tiagos Stimme hinter mir hörte.

»Calla la boca! Halten Sie Ihr Maul, Signor!«

Er stand in der Wohnzimmertür. Mit zwei Schritten war er bei Stiefel, packte blitzschnell dessen linkes Ohr und zwang ihn mit einem einzigen Schwung auf die Knie. Der Major stöhnte vor Überraschung und Schmerz.

Meine Eltern mucksten sich nicht. Die Mutter wurde kalkweiß, der Vater ließ sich auf seinen Stuhl zurückfallen. Ich fühlte eine unbändige Lust, dem Herrn Major mit Anlauf in den Hintern zu treten.

Ich bezwang mich. Stattdessen schob ich mit einer schnellen Bewegung meinen linken Ärmel hoch, bückte mich und hielt ihm den Unterarm vor die Nase. Sein stoßweiser Atem streifte die vom Tätowieren immer noch gereizte Haut.

»Was ist das?«, fragte ich leise. »Was sehen Sie da, Herr Major Stiefel?«

Er sagte nichts.

»Das da auf meinem Arm! Wie nennt man das? Ich höre! … Laut und deutlich!«

Tiago hielt ihn weiter dicht am Boden.

Ich hörte, wie meine Mutter leise zu weinen anfing. Ich schämte mich für sie, ich schämte mich für meinen Schlappschwanz von Vater, der immer nur bei mir stark war. Ich schämte mich für alle Nazis in unserer Siedlung, für die Tiago bloß ein salvaje, ein Wilder war. Ich schämte mich für meine Herkunft und wiederholte meine Frage auf Spanisch. Einmal, zweimal. Laut. Lauter. Ich versuchte, meinem Vater zu erklären, warum ich so wütend war. Aber er hörte mir nicht zu. Er war zu empört, dass sein Junge es wagte, die Autorität seines Vorgesetzten zu missachten. Stiefel schwieg. Schließlich gab Tiago ihm einen Tritt und der Mann blieb erschöpft am Boden liegen. Wir verließen die Wohnung.

Meine Eltern redeten tagelang kein Wort mit mir. Ich trieb mich mit Tiago herum, schwänzte die Schule und verbrachte auch Zeit bei Schnabels. Sie luden uns zum Essen ein, ich durfte sogar übernachten, wenn es spät geworden war. Ich hatte mich dort immer wohler gefühlt als bei uns zu Hause.

So vergingen die letzten Wochen in Montevideo und schließlich kam der Umzug nach La Plata. Mein Freund Tiago lehnte es ab, mitzukommen. Ich hätte es irgendwie arrangiert. Aber er hatte eine Menge Freunde in Uruguay. Ich wusste, dass er mir sehr fehlen würde, und ich sagte es ihm. Wir hatten beide nie zuvor einen echten Freund. Als wir uns verabschiedeten, flennten wir. Vater war überzeugt, wir wären warme Brüder. Ich ließ ihn in dem Glauben, weil ich wusste, wie sehr es ihn verletzte.

Nach dem Unterricht an meinem ersten Tag am Colegio Friedrich drückte ich mich erst mal auf dem Hof herum. Ich behielt Walli im Blick. Sobald sie zum Bus ging, wollte ich ihr unauffällig folgen. Nichts deutete darauf hin, dass sie mich auch nur für eine Sekunde wahrnahm. Sie redete mit ein paar Mädchen, man tauschte Bücher, lachte. Dann fiel mir auf, dass sie mich doch bemerkt hatte und sich bemühte, es mich nicht erkennen zu lassen. Ich wunderte mich auch damals schon darüber, dass sie Hosen trug, und es waren keine aus feinem Stoff, sondern festes Leinen, beinah so was wie Drillich, viel zu männlich also. Wie ich später herausfand, trug sie nur an sehr warmen Tagen Kleider – Kleider, die dann so leicht und luftig waren, dass ich Walli festhalten wollte aus Angst, der Wind könne sie emporheben und über den Rio de La Plata wehen.

Die bei meiner Prügelei geretteten Kameraden schielten eine Weile zu mir her. Der eine hatte mich schon in einer der Pausen angesprochen und sich bedankt. Ich sagte nicht viel und behielt lieber die vier Besiegten von der Gruppe der »Weißen« im Auge, die sich auch auf dem Hof herumdrückten.

Ich wollte es zuerst nicht glauben, aber diese Kerle übten »Vergeltung«. Für den verlorenen Krieg und das schlechte Ansehen der Deutschen in der Welt. Es gab regelmäßig Überfälle. Eltern und Lehrer seien machtlos. Die »Weißen« rächten sich »für Jahrhunderte der Kränkung, des Betrugs, der Frechheiten und dreisten Lügen über den Nationalsozialismus und dafür, dass die Juden Deutschland unterwandert haben und es nun wieder versuchen mit Hilfe des Auslands«. »Wir leben im Krieg«, flüsterte mir einer der »Kippot« zu. »Wenn du dabei sein willst …«

Die Bemerkung jagte mir einen gehörigen Schreck ein. Ich ließ mir nichts anmerken, zuckte die Achseln und bat mir ein paar Tage Bedenkzeit aus.

Als die schöne Walli nach der Schule den Hof durch die Toreinfahrt verließ, schlich ich ihr nach. Ich hatte mich nicht getraut, sie in den Pausen anzusprechen. Sie wusste bestimmt, dass wir aus derselben Richtung hergekommen waren. Was lag näher, als den Nachhauseweg mit dem colectivo wieder gemeinsam bis zu jener Haltestelle anzutreten, wo sie am Morgen zugestiegen war?

Ich blieb ein gutes Stück hinter ihr, sie drehte sich nicht um. Ich war sicher, dass ihr meine Verfolgung bewusst war. Wenngleich es überhaupt keine Verfolgung war, weil ich auch nach Hause musste. Wenn sie mich gefragt hätte, wieso ich ihr nachgehe, ich hätte ja bloß auf die Haltestelle deuten müssen.

Obwohl ich nur ihren Rücken vor Augen hatte, konnte ich ihre Schönheit sehen. Sie musste sich nicht umdrehen. In den Pausen war es mir ein paarmal gelungen, sie aus der Entfernung direkt anzuschauen. Sie hatte sofort weggeguckt. Jedes Mal fühlte ich einen Stich in der Brust. Vielleicht sind wir große Schmetterlinge und gehören in die Sammlung eines höheren Weltwesens, das sich dazu entschieden hat, mich neben Walli zu stecken. Ich werde flattern und zappeln, bis mir die Puste ausgeht und ich zu Staub zerfalle, überlegte ich. Wenn Walli neben mir ebenfalls zu Staub wird, ist es mir egal.

An der Bushaltestelle warteten zum Glück eine Menge Leute, ich konnte mich im Hintergrund halten. Aber je länger ich dastand, umso blöder kam ich mir vor. Ich machte mich selbst verrückt. Da sehe ich ein schönes Mädchen und verhalte mich wie ein Idiot!

Mit ein paar entschiedenen Schritten trat ich aus meiner Deckung. Walli stand am Straßenrand und schaute dem kleinen Bus entgegen, der hinten um eine Ecke bog und näher kam. Ich stellte mich neben sie und holte Luft.

»Ich finde diese Frau Jagusch ziemlich merkwürdig. Was ist los mit der?«, fragte ich laut genug.

Walli sah mich kurz an. »Kennen wir uns?«

»Herr Kaukureit hat gegen sie ja kaum eine Chance, oder?«

»Hör mal zu, Tom oder Tommie oder wie du heißt. Bloß weil du so ein toller Boxer bist und alle Jungs von dir beeindruckt sind, bedeutet das nicht, dass ich dich auch prima finde.«

Sie hatte obendrein eine schöne Stimme. Ich raffte alle Kraft zusammen und erklärte: »Ich wollte niemanden beeindrucken.«

»Aha, auch noch ein Lügner!«

»Nein«, verteidigte ich mich. »Ich kam am Morgen in den Flur und hatte keine Ahnung, was los war. Ich musste das tun.«

»Klar, weil du ein Boxer bist. Tom der Boxer!«

Der colectivo wurde quietschend langsamer und hielt genau vor uns an. Es war so ein ganz alter, ohne Türen und mit langer Schnauze, und er hatte diese schönen knallbunten Malereien überall auf der langen Motorhaube und über der Windschutzscheibe – quirlige Girlanden und Blumenranken im Fileteato-Stil. Die Porteños, die Einwohner der Region Buenos Aires, lieben solche Filetes und sind stolz auf sie.

Drinnen strebte Walli wieder der hinteren Sitzbank zu. Immerhin durfte ich ihr folgen. Sie roch wunderbar. Es kostete mich mehr Kraft, so dicht neben ihr zu sitzen, als die Prügelei zu überstehen.

»Was haben wir denn noch bei Frau Jagusch?« Ich wusste, dass meine Gesprächseröffnungen immer schwach waren.

Walli zuckte die Achseln.

»Wir sind jetzt beide in einer Klasse«, sagte ich, als wäre es eine Zauberformel.

Sie blickte mich irritierend lange an.

Dann antwortete sie: »Tommie, Tom, Tomate. Das ist nicht gerade ein sehr jüdischer Vorname. Wie kommst du überhaupt darauf, dass ich mit dir reden möchte? Bist du sicher, dass ich es begrüße, wenn du dich einfach neben mich setzt? Wer hat dir gesagt, dass es für dich vorteilhaft ist, wenn du dich den ›Kippot‹ anschließt? … Ja, ja. Tausend wichtige Fragen.«

Ihr Duft ließ alles irgendwie verschwimmen.

»Wir haben schon auf dem Hinweg hier drinnen zusammengesessen«, sagte ich, davon überzeugt, dass es sie irgendwie beeindrucken würde.

»Und deshalb werden wir jetzt Freunde?«

»Nein.«

Ich ärgerte mich sofort über mein Einknicken, war aber sicher, dass sie mich nur provozierte, um herauszufinden, was ich aushielt. Wenn ich doch wirklich so ein Boxer wäre, schimpfte ich im Stillen und war nah daran, alles auszuradieren, was ich bisher gesagt hatte.

»Und wenn ich morgen früh noch mal von Neuem beginne?«

Sie lachte zum ersten Mal.

»Das meinst du jetzt aber nicht ernst«, sagte sie.

»Doch.«

»Ich habe verstanden, dass du mich nett findest … Tom! Aber ich bin ein jüdisches Mädchen, das weiß, wie grausam die Welt ist. Die Welt ist hinterhältig, hässlich, ungerecht, rücksichtslos, voller Verachtung und abgrundtief verlogen. Wenn du jeden dieser bösen Drachen für mich töten willst, dann bitte. Vielleicht überlege ich es mir.«

»Hör mal, meine Eltern kommen auch aus Deutschland«, erwiderte ich.

»Und wie lange seid ihr hier?«

»Lange genug«, erwiderte ich frech. Ich hörte genau, wie das dünne Eis unter meinen Schuhen knisterte – sogar durch den Motorenlärm hindurch.

Walli sah mich einen Moment interessiert an.

»Und deine Familie?«, fragte sie.

»Was ist mit denen?«

»Haben sie überlebt?«

»Mein Vater ist Rennfahrer«, log ich.

»Hier in Argentinien?«

Ich schüttelte den Kopf. »Er hatte einen Unfall. Das rechte Auge ist futsch.«

Walli nickte und sah aus dem Fenster. Der Bus hatte ihre Haltestelle erreicht. Sie stand auf und hangelte sich zur Tür.

Als Walli sich umdrehte, rief ich: »Ich bin zwar nicht Kleist. Aber wärest du bereit, dir zusammen mit mir eine Kugel durch den Kopf zu schießen? Ich hab eine echte Luger 08. Weil die Welt so schlecht ist …!«

Sie kletterte nach draußen. Der Motor heulte auf.

Als wir weiterfuhren, sah ich sie draußen die rechte Hand heben. Sie hielt den gestreckten Zeigefinger an ihre Schläfe und drückte ab. Unsere Blicke trafen sich, während der colectivo anfuhr. Wieder wie diese kosmischen Röntgenstrahlen, dachte ich. Hätte jemand genau zwischen uns gestanden, er wäre auf der Stelle verglüht. Zzzsch!

Während der Überfahrt mit dem Flussdampfer hatte mir mein Vater einen tüchtigen Schreck eingejagt. Die Maschinen standen still, wir dümpelten hilflos auf der Flussmündung. Allmählich begannen alle, sich Sorgen zu machen.

Nur der Kapitän lehnte oben auf der Reling seines Peildecks, rauchte Pfeife und schaute auf die argentinische Küste, als sei nichts passiert. Mutter und ich durchwühlten unsere Reisekisten für den Fall einer hastigen Rettung. Plötzlich kam mein Vater zu mir, packte meinen linken Arm und riss ihn in die Höhe. »Das da!« Er meinte die Stelle mit der Tätowierung. »Du willst den Krieg gegen uns, gegen Major Stiefel und mich. Du willst den Krieg, aber du wirst ihn verlieren!«

Er kam nah an mich heran. Ich sah mit einem Mal, wie alt er um die Augen geworden war. Sein beißender, ranziger Zigarettenatem hüllte mich ein.

Ich antwortete, dass er nicht glauben solle, es drehe sich immer alles nur um ihn. Die Tätowierung sei ein Zeichen meiner Scham, die ich als sein Sohn empfinde. Die ich auch anstelle Major Stiefels fühle, anstelle aller Nazis, die nicht fähig seien, selber Scham zu empfinden.

Er stieß wütend die Stirn vor. Ich war überzeugt, dass er mich gleich schlagen würde.

Aber er tat nichts.

Vielleicht spürte er, dass ich mich diesmal wehren würde. Obwohl es das Schlimmste ist, das ich mir vorstellen kann: die eigenen Eltern zu schlagen.

Ich riss mich von ihm los.

Meine Tätowierung gehe ihn nichts an, sagte ich. Sie gehöre mir, und ich allein hätte sie zu verantworten. »Wenn du Frieden willst«, schrie ich wütend, »dann musst du den Mund aufmachen und endlich erzählen, was ihr im Krieg gemacht habt, der Major und du.«

Diesmal holte er aus und traf mich. Aber es war keine Ohrfeige. Er schlug mir mit der Faust ins Gesicht. Ich war zu erschreckt, um zurückzuprügeln. Meine Mutter schrie auf. Die Leute auf dem Deck schauten her. Sogar der Kapitän spähte von seinem Peildeck herunter und entließ ein bleiches Pfeifenrauchfähnchen in den Wind.

Vaters Lippen glänzten stumpf und hatten die Farbe von angelaufenem Silber, als er sagte: »Es wäre besser, deine Mutter hätte dich nie geboren.«

In dem Moment wünschte ich mir, dass der Dampfer versinkt und dass ich zusehe, wie meine Eltern Todesangst leiden. Sie verdienen das Leben nicht, dachte ich. Das Leben ist ihnen nichts, es ist ein Dreck in ihren Augen, und ebenso ich selbst, etwas, das man lieber gar nicht haben möchte.

Tränen liefen mir über das Gesicht. Ich drehte mich weg, damit ich sie nicht sah und sie mich nicht sehen konnten. Es ist gut, dass ich das Zeichen auf meinem Arm trage, dachte ich. Ich trage es mit Stolz, wie ein Krieger, auch wenn der Feind übermächtig ist. Und der sofortige Untergang des Schiffs war für einen Moment mein einziger wilder Wunsch.

Am Morgen meines zweiten Schultags stieg Walli wieder in den Bus. Ich saß bereits auf der hinteren Bank. Das Erlebnis auf dem Flussdampfer ging mir durch den Sinn.

»Du bist ganz schön mutig«, sagte sie ohne einen Gruß und setzte sich neben mich. »Hast du keine Angst, dass ich ein Messer raushole und dich bedrohe, weil du mir so auf die Pelle rückst?«

»Doch.«

»Oho, ein Soldat, der seine Todesfurcht nicht leugnet! Hochinteressant.«

Ich schwieg.

Draußen zog die Stadt vorüber. Die Schatten der Häuser und Autos waren lang, das Licht winterlich gleißend und kalt. Drinnen wurde die Luft von Wallis Duft erfüllt. Meine Wahrnehmung trübte sich wieder etwas ein, ich genoss die Benommenheit.

»Willst du auch Rennfahrer werden wie dein Vater?«, fragte sie. »Söhne werden doch oft dasselbe wie ihre Väter.«

Ich schüttelte den Kopf. »Arzt.«

Sie sah mich von der Seite an.

Ich überlegte, dass es das Klügste wäre, die Klappe zu halten. Sie erwartete bestimmt, dass ich was sagte. Dass ich es nicht tat, könnte ihr gefallen.

»Du machst es einem schwer, dich so blöde zu finden, wie man möchte«, stellte sie fest.

Wir lachten.

Auch jetzt plapperte ich nicht drauflos, um irgendwas vorzustellen, umzudrehen, zu beweisen. Ich genoss es, neben ihr zu sitzen. Der Autobus schaukelte, der Motorenlärm füllte meinen Kopf. Ich spürte den Berührungen unserer Arme nach, sog Wallis Duft ein, hörte ihrer Stimme zu, sie redete laut, und ich fühlte mich so leicht wie noch nie in meinem Leben.

Walli duftet nach Waldboden. Ich weiß, dass der Vergleich schwierig ist, und ich habe es ihr auch nie gesagt. Aber da ich den modrigen, warmen Geruch von Waldboden liebe, habe ich ein gutes Gewissen. Es geht auf meine Kindheit in Deutschland zurück, wo es diese dunklen Nadelwälder gibt. Ich war sechs oder sieben und weiß nicht einmal mehr, wo es gewesen ist. Es war heiß, die Luft wimmelte von Insekten, die Sonne funkelte durchs Laub, und ich atmete diesen schweren Duft und konnte nicht genug davon bekommen …

In der ersten Stunde hatten wir Herrn Kaukureit. Geografie. Ich musste feststellen, dass dieser Mann nur schüchtern wirkte, wenn er nicht unterrichtete. Sobald er die Tafel im Rücken hatte, verwandelte er sich. Sein Wissen war beschämend immens und noch dazu unterhaltsam. Es machte ihm Spaß, seine Schüler Fragen stellen zu lassen. Sogenannte Todesfragen. Er machte es umgekehrt wie die anderen Lehrer und hatte Erfolg.

Weil ich neu in der Klasse war, durfte ich die erste »Todesfrage« stellen. Ich überlegte und sagte: »Welche Orte liegen auf demselben Breitengrad wie La Plata?«

Mir gingen Kapstadt und Sydney durch den Kopf. Irgendwann hatten wir das in Montevideo mal im Atlas nachgeschaut.

Kaukureit war kein älterer Mann, höchstens Ende zwanzig, jedenfalls viel jünger als Frau Jagusch.

»Amsterdam und Edinburgh«, sagte er.

Die Klasse johlte. Jeder dachte, ich hätte ihn »geschlachtet«. Aber ich spürte sofort, dass ich mich nicht zu früh freuen durfte.

»Der hat immer Humor!«, flüsterte mir Benno zu, einer von denen, die ich am Vortag erfolgreich verteidigt hatte, obwohl er eigentlich breit gebaut war und fast gefährlich aussah.

»Sie sind mausetot, Herr Kaukureit«, rief ein Riese, der vorne saß.

»Ach, sogar Gernot Zander weiß, wo Edinburgh liegt!«, antwortete der Lehrer gelassen.

Gernot legte seine Zeigefinger über Kreuz und hielt sie in die Höhe. Es sollte wohl ein Zeichen für tot darstellen. Er hatte Hände wie Bratpfannen, und trotzdem gehörte er zu denjenigen, die ich am Vortag besiegt hatte. Jetzt hatte ich Bammel vor ihm, allein seine Stimme war geeignet, einen Angreifer in die Flucht zu schlagen.

»Der Neue hat Sie geschlachtet, Herr Kaukureit!«, rief er dröhnend und drehte sich zu mir um. »Respekt, Kamerad! Schade, dass du auf der falschen Seite stehst.«

Ich war sofort eifersüchtig auf den Kerl, weil er mir vor allem auch männlicher erschien, als ich es war. Vielleicht gefiel er Walli besser als ich. Ich schaute zu ihr hin. Ihr schöner Mund bewegte sich kaum merklich, aber ich wusste die Regung nicht zu deuten.

Kaukureit fragte mich: »Na, junger Mann? Was meinst du? Bin ich tot?«

Ich nickte vorsichtig. Ich hatte noch nie von einem Ort namens Amsterdam außerhalb der Niederlande gehört und noch nie von einer Stadt Edinburgh außerhalb von Schottland.

»Tot! Tot!«, nölte Gernot. Ein paar der »Weißen« unterstützten ihn, indem sie mit den Knöcheln auf ihre Bänke klopften.

»Also gut«, sagte der Lehrer. »Wo liegt Paris?« Er grinste. Ohne eine Antwort abzuwarten, fragte er weiter: »Und wo noch? Na?«

Walli meldete sich. »Paris ist einmalig, Herr Kaukureit.«

Alle waren damit einverstanden.

»Das ist ein wunderbares Beispiel«, erwiderte er, »dass eine Aussage richtig und zugleich falsch sein kann.« Er ließ eine Wirkungssekunde verstreichen.

»Paris ist tatsächlich einmalig. Aber welches Paris von den beiden, die es gibt? Das in Frankreich oder das in Nordamerika?«

Gernot machte es offenbar Spaß, ihn zu provozieren. Er ließ seine Hand gut hörbar flach auf die Tischplatte fallen. »Ist doch Blödsinn!«

Jedem war mittlerweile klar, dass ich mit meiner Todesfrage gescheitert war.

Kaukureit holte den Atlas aus dem Schrank. Er kam zu mir, schlug ihn auf und tippte mit dem Finger zuerst auf die Vereinigten Staaten von Amerika, dann mitten in den südlichen Indischen Ozean. Dort blieb er.

»Lies schön laut vor, Tom Blume!«

Ich las: »Edinburgh …«

Sein Finger kehrte nach Nordamerika zurück.

»Amsterdam«, setzte ich mit ungläubigem Tonfall hinzu.

»Und wer ist mausetot?« Kaukureit blickte Gernot an.

Der schaute zu mir. »He, du, Tommie Dingsbums. Du bist so was von erschossen …« Die Scheiben klirrten von seiner Stimme. Ich sah, wie er noch mal seine Finger kreuzte und über seinem Schädel schweben ließ.

Wenn ich zurückschaue, weiß ich nicht mehr, wie ich anfangs zu Gernot Zanders Frechheiten gestanden habe. Ich glaube nicht, dass er schon zu dem Zeitpunkt seine Drohungen so meinte, wie es dann später kam. Er nannte mich weiter Tommie Dingsbums, rempelte jeden an, der ihm auf dem Hof in die Quere kam, und behauptete, dass alle Eltern Idioten seien – damit lag er ja gar nicht so weit von dem, was ich selbst dachte. Er spielte auch weiter darauf an, dass ich auf der falschen Seite sei, obwohl er meine wahre Identität sicher nicht kannte.

Niemand kannte sie.

Bis auf Frau Jagusch vielleicht, die sich in Montevideo auskannte, wie sich herausstellte. Im Unterricht ließ sie ihren Blick einen Herzschlag zu lang auf mich gerichtet.

Was Walli Löwenstein dachte und fühlte, blieb mir lange verborgen. Tag für Tag saß ich zweimal neben ihr in dem Autobus, und sie zog zum Glück nie irgendein Messer aus der Tasche, um mir die Lust auf sie gründlich auszutreiben.

Aber sie spielte mit mir. Ich ließ es mir gefallen und sehnte mich danach, dass es einmal ernst würde mit uns. Ihre Haltung war eine Mischung aus Interesse und Misstrauen. Sie spürte, dass irgendetwas nicht mit mir stimmte. Ich war in diesen ersten Tagen oft nah daran, meinen linken Ärmel hochzukrempeln und ihr die Innenseite des Unterarms zu zeigen. »Bitte sehr!«, hätte ich gesagt. »Damit du mir endlich glaubst. Das haben mir die Schweine auf dem Ettersberg verpasst. Sogar Kindern.« Aber ich hatte Angst und hätte mich für solche Lügen geschämt.

Außerhalb des Busses, auf dem Hof oder in der Schulvilla, tat Walli weiterhin so, als würde sie mich überhaupt nicht kennen. Sobald wir wieder auf der ledernen Rückbank saßen, lächelte sie, stieß mir in die Seite und erklärte, ich solle mich unterstehen, mir jemals einzubilden, dass sie »für mich«lächle oder mich gar »anlächle«.

»Nee!«, antwortete ich und dachte: Doch! Und wie!

Jedenfalls hätte ich gerne daran geglaubt. Sie lächelte jeden Morgen, und ich suchte nach einer Gelegenheit, ihr zu beweisen, dass ich es wert war. Ich wollte den Helden spielen und bekam auch eine Chance, ein paar Tage später.

Auf dem Hof sah ich, wie Walli sich mit Gundula Fischer stritt, der Schwester eines der »Weißen«. Sie schrien und waren nah daran, sich zu prügeln. Also rannte ich hin und stellte mich schützend vor Walli.

Schon beim Näherkommen hatte ich gehört, dass es um Evita Perón ging, die Ehefrau unseres Präsidenten. Jeder wusste, wie krank sie war, und die halbe Nation stritt damals darüber, ob man nicht auch indianische Schamanen und Heiler hinzuziehen sollte, wenn die Schulmedizin keinen Weg mehr sah, Evita das Leben zu retten.

Ich stand zwischen den beiden. Gundula hatte die Lippen so gepresst, dass sie beinah weiß leuchteten. Walli feuerte an mir vorbei dunkle Blicke auf sie ab. Um uns wuchs der Ring Neugieriger, wie bei meiner Schlägerei am ersten Schultag. Alle lauerten darauf, dass die Streithühner aufeinander losgingen. Ich störte, wenn ich Frieden stiftete, weil ich den Spaß verdarb.

»Deine Zauberheiler«, fauchte Walli, »werden die Arme noch schneller in die Hölle befördern, wo sie hingehört!«

»Immerhin wird sie nicht in jüdische Hände wie die deines Vaters fallen!«, schoss Gundula zurück. »Wie gut, dass Leute wie mein Vater solche wie deinen schon in Deutschland rechtzeitig vor die Tür gesetzt haben.«

Walli entgegnete: »Leute wie dein Vater haben mehr Leid in die Welt gebracht, als der Rio Wasser fasst.«