0,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Project Gutenberg

- Sprache: Deutsch

Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 547

Ähnliche

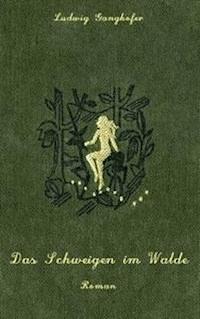

The Project Gutenberg eBook, Das Schweigen im Walde, by Ludwig Ganghofer

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Das Schweigen im Walde

Author: Ludwig Ganghofer

Release Date: November 13, 2014 [eBook #47341]

Language: German

Character set encoding: ISO-8859-1

***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DAS SCHWEIGEN IM WALDE***

E-text prepared by Norbert H. Langkau, Matthias Grammel, and the Online Distributed Proofreading Team (http://www.pgdp.net)

The cover image was created by the transcriber based on the original cover and is placed in the public domain.

Das Schweigen im Walde

Das Schweigen im Walde

Roman

von

Ludwig Ganghofer

Vollständige Ausgabe

699000 Gesamtauflage aller Ausgaben

Verlag von Th. Knaur Nachf.

Berlin

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten

Copyright by G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung in Berlin

Printed in Germany

Druck: Bibliographisches Institut AG., Leipzig

Inhalt

Erstes Kapitel

Man hörte noch den Lärm des Dorfes, den Hall verschwommener Stimmen und das Geläut einer Kirchenglocke, die zur sonntäglichen Vesper rief. Dann verschwanden die letzten Häuser hinter Büschen und Bäumen. Entlang dem zerrissenen Ufer eines Wildbaches ging's eine Weile an Bergwiesen und zerstreuten Feldgehölzen vorüber, und sacht begann das schmale Sträßlein zu steigen. Während die Kutsche mit langsamer Fahrt in den von Sonnenglanz umwobenen Hochwald einlenkte, klang vom Dorfe her noch ein letzter Glockenton, als möchte das im Tal versinkende Treiben der Menschen Abschied von dem einsamen Manne nehmen, der sich aus dem Wirbel des Lebens in die abgeschiedene Stille der Berge flüchtete.

Die Straße stieg in immer dichteren Wald hinein. Der klomm zur Rechten gegen die Hochalmen empor, zur Linken senkte er sich in eine Schlucht, aus deren Tiefe sich die Stimme des Wildbaches nur wie leises Murmeln vernehmen ließ. Unter den Bäumen war Stille, als wollte der Wald nach der drückenden Hitze des Julitages schon lange vor Abend in Schlummer sinken. Man hörte nur den müden Hufschlag und das Räderknirschen im groben Kies der Straße.

Vor die schwerfällige Landkutsche waren zwei Maultiere gespannt. Sie machten dem alten, weißbärtigen Bauernknecht, der sie zu lenken hatte, nur geringe Mühe. Er konnte ab und zu ein kleines Nickerchen erledigen, aus dem ihn das Holpern des Wagens wieder aufrüttelte. Wurde er munter, so versuchte er mit seinem Nachbar auf dem Bocksitz ein Gespräch anzuknüpfen, verstummte aber bald wieder, eingeschüchtert durch das vornehm ablehnende »Ach?« und »So!«, das er sich mit seiner gutmütigen Redseligkeit als einzige Antwort verdiente. Man sah diesem Nachbar den »hochherrschaftlichen Lakai« an der Nasenspitze an, die er trotz einer siebenstündigen Wagenfahrt noch immer in würdevoller Höhe zu erhalten wußte. Er trug einen Reiseanzug aus dunklem Cheviot, dazu ein schwarzes Hütchen, unter dessen schmaler Krempe sich das peinlich frisierte Blondhaar gleich einer polierten Bernsteinschale um den Kopf legte. Ein noch junges Gesicht und hübsch, so daß es hätte gefallen können. Aber in seiner rasierten Glätte und bei dem Bestreben, eine geheimnisvolle Wichtigkeit in den Blick der graublauen Augen zu legen, glich es dem stilvollen Antlitz eines mittelmäßig begabten Schauspielers, der seine beste Rolle außerhalb der Bühne spielt. Es lag auch, neben halber Ehrlichkeit, ein bißchen Komödianterie in der Art, wie der Diener sich nach dem Fond der Kutsche umwandte, als wäre er in Sorge um das Befinden seines jungen Herrn.

»Fühlen sich Durchlaucht von der langen Fahrt nicht sehr ermüdet?«

Der Fürst schien nicht zu hören — wenigstens gab er keine Antwort. Regungslos, den Kopf mit dem grauen Jägerhütchen seitwärts geneigt, lag er in die Lederkissen der Kutsche geschmiegt und ließ die Hände auf der Reisedecke ruhen, die um seine Knie geschlungen war — zwei schlanke Hände, deren durchscheinende Blässe von schwerer, kaum überstandener Krankheit erzählte. So bleich wie die Hände war auch das schmale, strenggeschnittene Gesicht, von dessen Blässe sich das dünne Bärtchen über den herb geschlossenen Lippen und der linde Flaum, der sich um Kinn und Wangen kräuselte, als tiefer Schatten abhob. Der seltsame Widerspruch dieser Züge hatte etwas Fesselndes. Jede Linie so rein gezeichnet wie das Erbteil einer schönen Mutter, das einer Tochter geschenkt sein wollte und sich zu einem Sohn verirrte; und dennoch der Ausdruck eines klar geprägten Willens, in jedem Zug das Merkmal einer fest gefügten männlichen Natur; dazu ein Körper, schlank und sehnig aufgeschossen, dessen jugendliche Kraft durch die überstandene Krankheit nicht gebrochen, nur gebändigt schien und sich auch in der müden Haltung noch verriet, mit welcher der Fürst im Wagen ruhte.

Er hielt die Augen geschlossen; doch er schlief nicht; das Leben, das in seinen Zügen spielte, verriet es. Hatte er die Lider geschlossen, weil ihn nach dem blendenden Sonnenglanz der langen Fahrt die Augen schmerzten? Oder wollte er das Bild der Landschaft vor seinem Blick erlöschen machen, um die Bilder seiner Gedanken ungestört vor seiner Seele zu schauen? Freundliche Bilder schienen das nicht zu sein. Das bittere Lächeln, das einen tiefen Zug um die Lippen schnitt, erzählte von Leiden, die besiegt, doch nicht vergessen sind und in der Seele nachwirken wie das Brennen einer Wunde.

Bei diesem Sinnen atmete der stille, freudlose Träumer in tiefen Zügen die Waldluft, ihre Frische wie Erquickung genießend.

Da unterbrach ein heller Laut die Stille der Landschaft. Von einer fernen Höhe tönte der schwebende Jodelruf einer Mädchenstimme, verschwamm in den sonnigen Lüften und weckte an den Felswänden, die der Wald verhüllte, noch ein leises Echo.

Der Fürst hörte nicht. Aber der Lakai auf dem Bocksitz lächelte erwartungsvoll und fragte den Kutscher: »Gibt es hier Sennerinnen?«

»No freilich. Und eine is dabei, ja, vor der muß man 's Hütl ziehen. Die Burgi von der Tillfußer Alm. Was wahr is, muß wahr sein. Dös is a bildsaubers Madl.«

»Die Tillfußer Alm? Wo liegt die?«

»Gleich dem Jagdhaus vor der Nasen.« Der Wagen rollte aus dem dichtgeschlossenen Wald auf eine offene Höhe hinaus, und der Kutscher deutete mit der Peitsche. »Da schauen S' her! Jetzt kann man 's ganze Geißtal überschauen drei Stund weit aussi bis gegen Ehrwald.«

Hastig wandte sich der Lakai: »Bitte, Durchlaucht, von dieser Stelle kann man das ganze Jagdgebiet übersehen.«

Der Fürst schlug die Augen auf — große, dunkle Augen von metallenem Glanz — und erhob sich im Wagen, den der Kutscher auf einen Wink des Lakaien angehalten hatte.

Beim Anblick der weitgedehnten, in ihrer wundervollen Größe doch ruhigen Landschaft stieg eine warme Röte in die bleichen Wangen des Fürsten. Es war aber auch ein Bild, das einem für Schönheit der Natur empfänglichen Menschen die Seele mit Staunen erfüllen mußte.

Zu Füßen der Straße zog sich ein schmales Hochtal mit fast ebener Sohle bis in weite Ferne, kaum merklich gewunden, eine einzige große Linie, gezeichnet von der weitausholenden Hand des Schöpfers. Durch das lange Tal hin schlängelt sich die Geißtaler Ache, in enggedrängtem Bette aus-und einbiegend um vorspringende Felsen und Waldecken, bald grünlich schimmernd bei ruhigem Gefäll, bald wieder blitzend in der Sonne und zersprudelt zu weißem Schaum. Das ganze Tal entlang reiht sich zur Linken ein Felskoloß an den anderen; neben der ungestüm aufstrebenden Munde erhebt sich die wuchtige Hochwand, hinter dem klobigen Igelstein drängt sich der steile Tejakopf hervor, und den wirkungsvollen Abschluß bildet die Sonnenspitze mit ihrer schlanken, auf breitem Sockel ruhenden Pyramide. Von dunklem Blau umschleierte Kare schneiden in den Leib der steinernen Riesen ein, und über die steilen Felsrippen klettern die Fichtenwälder empor als schmale Zungen und verlieren sich mit einsam vorgeschobenen Bäumen zwischen den Latschenfeldern, die um die Brust der Berge hängen wie eine grüne Samtverbrämung. Verstaubter Schnee, den immerwährender Schatten auch gegen die Sonne des Juli schützte, füllt mit zerrissenen Formen alle tieferen Buchten im Gestein, und von ihm aus ziehen, den lebenden Wald zersprengend, die Lawinengassen nieder mit verwüstetem Gehäng. Der Stelle zu Füßen, wo der Wagen hielt, lagen Hunderte von gebrochenen Stämmen wirr über den Bach geschleudert. In der Tiefe sah dieser zerstörte Wald sich an wie Spielzeug, das Kinderhände im Übermut durcheinander geworfen. Aus diesem Wirrsal streckte sich eine seltsame Rute hervor: eine gewaltige, wohl hundertjährige Fichte, die eine Lawine aus dem Grund gerissen, durch die Luft gewirbelt und mit dem Gipfel wieder in die Erde gebohrt hatte, so daß der Stamm mit seinem Wurzelwerk zum Himmel ragte.

Gegenüber diesem ernsten Bild des Schattens lag, von flimmerndem Glanz umwoben, die Sonnenseite des Tales. Grüne Wälder wechselten mit goldig überglänzten Almgehängen. Sanft verschwommen klangen die Glocken der weidenden Rinder von den Höhen, und auf den lichten Weideflächen erkannte man die zerstreuten Tiere der Herde als helle, bewegliche Punkte. Über den Almen lagen wieder die Wälder, aus denen sacht gerundete, nur selten von einer kahlen Wand durchschnittene Kuppen aufwärts stiegen; und wie eine letzte steinerne Weltgrenze, stolz und steil, erhob sich über diese grünen Wellen der gezahnte, stundenlange Grat des Wettersteingebirges, im Glanz der Sonne wie ein goldenes Gebild erscheinend. Je weiter die Wand sich hinzog, desto blauer tönten sich die Felsen, so daß sie in der Ferne mit der golddurchwobenen Farbe des Himmels in eins zerflossen.

»Wie schön!«

Tief atmend hatte der Fürst dieses Wort vor sich hin gesprochen; und als die Kutsche über die fallende Straße niederrollte, lag er nicht mehr mit stillem Brüten in die Kissen des Wagens versunken, sondern schickte in lebhafter Achtsamkeit die Augen nach allen Seiten auf die Reise.

Eine Weile führte der Weg zwischen einem latschenbewachsenen Hang und dem Ufer der Ache dahin, nun wieder durch schütteres Gehölz und dann im Bogen über ein weites Almfeld gegen eine Waldfläche empor, in deren Mitte, durch aufsteigenden Rauch verkündet, das von mächtigen Fichten umschützte Jagdhaus stehen mußte. Der Fürst beugte sich aus dem Wagen, in Spannung nach dem Jägerheim ausspähend, das ihm die Fürsorge eines Freundes in dieser Bergeinsamkeit erworben und bereitet hatte. Als sich die Kutsche einem aus Steinen am Waldsaum erbauten Stalle näherte, hörte man unter den Bäumen eine erregte Männerstimme rufen: »Er kommt! Er kommt!«

Der Fürst lächelte. Da waren wohl Vorbereitungen für einen feierlichen Empfang getroffen?

Etwa hundert Schritte ging der Weg noch durch schattigen Hochwald, dann traten die Bäume auseinander, im Kreis das sanft geneigte, von heller Sonne überglänzte Weidefeld der Tillfußer Alm umschließend. Inmitten des Feldes lag eine steinerne Sennhütte mit rauchendem Schindeldach, und vor der Tür der Hütte stand mit gekreuzten Armen eine junge Sennerin, die dem anfahrenden Wagen neugierig entgegenguckte.

Der Kutscher stieß den Lakai mit dem Ellbogen an und blinzelte gegen die Hütte hinunter. Da wurde der Hoheitsvolle überraschend menschlich und reckte neugierig den Hals; doch eines der Jägerhäuschen, die neben dem Wege standen, verdeckte ihm die Aussicht.

Kleine Fähnchen mit den Tiroler Farben schmückten die Giebel der Jägerhütten, eine Flagge wehte auf dem Dach des größeren Fremdenhauses, und ein hoher, von grüner Fichtengirlande umschlungener Mast, auf dem zwischen der deutschen und österreichischen Fahne eine Flagge mit den Farben des fürstlichen Hauses flatterte, erhob sich vor dem Staketenzaun, der den Hofraum des großen, zweistöckigen Jagdhauses umschloß. Auf einem das Almfeld überblickenden Hügel ruhend und angelehnt an den bergwärts steigenden Fichtenwald, grüßte das schmucke, mit rötlichem Zirbenholz verschalte Gebäude freundlich seinem jungen Herrn entgegen, leuchtend in der Sonne, mit blinkenden Fenstern, halb versunken in einen gutgemeinten, aber nicht besonders zierlich geratenen Aufputz von Kränzen, Girlanden und Zweigen, an denen in dicken Büscheln die roten Tannenzapfen baumelten.

Neben der Haustür hatten in schmucker Feiertagstracht fünf Jäger Aufstellung genommen, und vor ihnen, wie ein Korporal vor seinen Rekruten, stand der Förster, eine klobig stramme Gestalt mit breiten Schultern, ein derbes Gesicht mit rötlich gekraustem Vollbart und mit braunen Augen, gutmütig wie Kinderaugen; doch ein paar verdächtig angeschwollene Äderchen an Stirn und Schläfen ließen vermuten, daß der Förster zeitweilig an »gachen Hitzen« zu leiden hatte.

Als die Kutsche in den Hofraum einfuhr, warf der Förster noch einen musternden Blick über die Jäger, dann schwang er den Hut und rief mit einer Stimme, die heiser gegen seine Aufregung kämpfte: »Unser neuer, hochverehrter Jagdherr, Seine Duhrlaucht Fürst Heinrich Ettingen-Bernegg, er lebe hoch!«

Die Stimmen der Jäger fielen ein. Nur ein einziger von ihnen schwieg und blickte dem anfahrenden Wagen gleichgültig entgegen; als er den Fürsten sah, streckte sich seine Gestalt, und der Blick seiner Augen schärfte sich, als gäbe ihm der Anblick seines jungen Herrn zu denken.

»Hoch! Hoch!« klangen die Stimmen der anderen. Dann kam noch ein unerwarteter Nachklang, drunten bei der Sennhütte, hell wie der Ton eines Silberglöckleins: »Hooooch!« Und diesem Ruf folgte ein Jauchzer, der hinaufkletterte bis in die höchste Stimmlage einer kräftigen Mädchenkehle.

Die Jäger schmunzelten, während der Förster etwas aus der Fassung geriet, denn er schien nicht recht zu wissen, ob diese programmwidrige Zugabe zur Empfangsfeierlichkeit ernst oder spöttisch gemeint war. Aber der Fürst lächelte, und freundlich grüßend nickte er der Sennerin zu, die kichernd um die Ecke der Almhütte verschwand.

Der Lakai war vom Bock gesprungen und hatte den Wagenschlag geöffnet.

Fürst Ettingen stieg aus, und nun sah man erst, wie kräftig und schlank er gewachsen war. Der Jagdanzug aus schottischem Loden, mit hohen braunen Schnürschuhen, paßte kleidsam zu der jugendlichen Gestalt, aus der alle Schwäche und Ermüdung verflogen schien.

Er bot dem Förster die Hand. »Ich danke Ihnen! Das ist ein lieber Empfang, den Sie mir bereitet haben.« Freundlich bestaunte er den etwas plump geratenen Schmuck des Hauses. »Und wie hübsch Ihnen das gelungen ist! Wirklich, Sie haben mir die Ankunft im Jagdhaus zu einer Freude gemacht.«

Der Förster bekam ein Gesicht so rot wie ein Krebs, der im besten Kochen ist. »Is's wahr? Gfallt's Ihnen? No, Gott sei Dank! Da is mir a ganzer Stein von der Seel! Denn daß ich's gradweg raussag, auf d'Letzt hab ich schon selber a bissl gforchten, es gfallt Ihnen net. Unsereiner versteht sich schlecht auf solchene Deggerazionsgschichten. Plagt haben wir uns gnug, aber angstellt haben wir uns alle mitanand wie der Holzknecht, wann er a Grillenhäusl macht. Aber Gott sei Dank, weil's Ihnen nur gfallt!« Er nahm die Hand des Fürsten in den Schraubstock seiner Fäuste. »Und da sag ich halt jetzt Grüßgott und Weidmanns Heil, Herr Fürst! Jetzt lassen Sie's Ihnen recht gut gehn bei uns da heraußen! Wir haben uns schon verzählen lassen, wie schwer krank als S' gewesen sind. Ja, meiner Seel, a bißl gring schauen S' noch allweil aus am Leib — wie a Hirscherl, dös mit knapper Not über an schiechen Winter ummigrutscht is!«

Der Lakai warf einen erschrockenen Blick auf seinen Herrn. Der aber betrachtete den Förster mit Wohlgefallen.

»Passen S' nur auf, Duhrlaucht, unser Lüftl da heraußen, dös richt Ihnen schon wieder zamm aufn Glanz!«

Der Fürst lächelte. »Ja, ich merke schon, ich werde mich wohlfühlen hier! Die Luft, in der Sie sich so kerngesund ausgewachsen haben, wird auch mir bekommen!« Er gab dem Lakai einen Wink, ins Haus zu treten. »Und nun will ich meine Jäger kennenlernen. Ich bitte, mein lieber — wie heißen Sie, Herr Förster?«

»Kluibenschädl!«

Der Fürst schien nicht zu verstehen. »Wie, bitte?«

Verlegen schwieg der Förster, und sein rotes Gesicht wurde noch röter. Dann platzte er heraus: »Wenn Duhrlaucht nix dagegen haben, heiß ich halt amal Kluibenschädl! Da is nix dran z'ändern!«

Der Fürst konnte nur schwer seinen höflichen Ernst bewahren. »Mein Ohr ist nicht gewöhnt an die hier üblichen Ausdrücke«, sagte er, »verzeihen Sie also, Herr Förster, wenn ich nicht gleich verstanden habe.«

»Klui — ben — schädl!« buchstabierte mit etwas gereizter Deutlichkeit der Förster, dem die Adern an Stirn und Schläfen schwollen.

»Jetzt hab ich verstanden!« Erheitert bot Ettingen dem Förster die Hand. »Aber wollen Sie nun die Güte haben, mir die Jäger vorzustellen?«

Der Förster trat vor seine Leute hin. »Bitte, Duhrlaucht, die ersten zwei, dös sind der Kassian Birmoser und der Krispin Ruef, die zwei Jager von Leutasch draußen. Der dritte da, dös is der Silvester Beinössl, der Jager von Ehrwald drunt. Und die letzten, dös sind die zwei Tillfußer Jager, der Toni Mazegger und der Praxmaler-Pepperl.«

Der Fürst hatte jedem Jäger die Hand gereicht und jeden mit prüfendem Blick betrachtet. Mazegger und Praxmaler schienen sein besonderes Interesse zu erwecken. Die beiden standen nebeneinander, wie unfreundlicher Schatten neben warmer, gesunder Helle. Mazegger, der jüngste von allen, mochte etwa dreiundzwanzig Jahre zählen. Auffällig unterschied sich seine Gestalt von dem derben, bäuerischen Typus der anderen. Fast glich er einem Städter, der sich mit gesuchter Echtheit in die malerische Tracht der Hochlandsjäger gekleidet hat. Das hagere, von dunklem Flaum umkräuselte Gesicht war sonnverbrannt wie die Gesichter der anderen, und trotzdem erschien es blaß und ohne Blut. Ein Zug von unwilliger Verschlossenheit lag um den scharfgezeichneten Mund, und unter dem Schatten, den die schwarzen, in dicken Büscheln vorfallenden Haare über die Stirne warfen, brannten die tiefliegenden Augen mit düsterem Feuer.

»Sind Sie hier in der Gegend geboren?« fragte der Fürst, dem der südländische Typus des jungen Jägers auffiel.

»Nein, Durchlaucht!« erwiderte Mazegger in einem Hochdeutsch von kaum merklicher Dialektfarbe. »Ich bin in der Nähe von Trient daheim.«

»Und Ihre Eltern? Was sind die?«

Dem Jäger schien die Frage seines Herrn nicht willkommen zu sein; er gab seine Antwort zögernd, während er den Hut zwischen den Händen zerknüllte. »Mein Vater war Lehrer. Als man bei uns im Dorf die deutsche Schule aufhob und die italienische einführte, wurde mein Vater abgesetzt. Das hat er nicht überlebt. Er ist ins Wasser gesprungen.«

Der Fürst trat einen Schritt zurück, peinlich berührt. Aber sein Mitgefühl war stärker als das Befremden, das der gallige Ton des Jägers in ihm geweckt hatte. »Sie haben Trauriges erlebt. Das trägt sich schwer. Und deshalb verließen Sie Ihre Heimat?«

Eine Furche grub sich zwischen Mazeggers schwarze Brauen. »Nach dem Tod meines Vaters hab ich nicht weiterstudieren können und bin zu Verwandten gekommen, die draußen in der Leutasch wohnen. Ich hab verdienen müssen. Die zwei letzten Jahre, solang der Herr Herzog die Jagd noch hatte, hab ich Aushilfsdienste geleistet. Vor sechs Wochen, wie die Jagd an Durchlaucht übergegangen ist, bin ich von Graf Sternfeldt als Jäger angestellt worden.« Während er diese letzten Worte eintönig hersagte, musterten seine schwarzen Augen den Fürsten mit einem halb scheuen, halb feindseligen Blick, wie man einen Menschen betrachtet, von dem man in unbehaglicher Ahnung eine Gefahr befürchtet.

Ettingen schien dieses Widerstreben zu fühlen. Leichte Röte glitt ihm über die Stirn. Die Regung überwindend, sagte er freundlich: »Sie sollen es gut bei mir haben. Ich hoffe, Ihr Beruf macht Ihnen Freude und läßt Sie die Schule verschmerzen, die Sie aufgeben mußten.«

Mazegger schwieg. Und Förster Kluibenschädl sagte lachend: »Mir scheint eher, die Schul hat ihn aufgeben! 's Parieren is bei ihm net die stärkste Seiten. Aber er wird sich schon machen mit der Zeit.« Das war gewiß gut gemeint, aber aus Mazeggers Augen huschte ein zorniger Blick über das lachende Gesicht des Försters. »Ja, ja! Wenn er möcht, der Toni, könnt er sich zu eim tüchtigen Jager auswachsen. Wenigstens hätt er 's beste Beispiel an seim Tillfußer Kameraden. Unser Praxmaler-Pepperl is a Jager, allen Respekt!«

»Aber, aber, Herr Förster!« stotterte Praxmaler so stolz verlegen wie ein Kind, das der Lehrer vor der ganzen Schule lobt. Die Fußspitzen nach einwärts drehend, wand er die Schultern unter der Joppe und blinzelte verwirrt zu seinem Herrn auf.

Mit Wohlgefallen ruhten die Augen des Fürsten auf dem gesunden, anheimelnden Bild des Jägers, der ein paar Jahre älter als Mazegger sein mochte. Eine Gestalt wie aus Eisen gefügt, strotzend von Kraft und Jugend. Die nackten Knie waren durchrissen von Narben, die verrieten, daß Praxmaler beim Klettern über die Felsen um seine Haut nicht sehr besorgt war. Das runde, dunkelgebräunte Gesicht war an Kinn und Wangen rasiert, und auf der vollen Oberlippe, die bei stetem Lächeln die festen Zähne sehen ließ, saß ein zausiges Blondbärtchen. Das Hübscheste an diesem Gesicht waren die hellblauen Augen mit ihrem strahlenden Glanz. Das aschblonde, schimmerige Haar umhüllte den Kopf mit hundert winzigen Ringeln — »Kreuzerschneckerln« nennt sie ein Volkswort —, und das war anzusehen, als hätte man dem Praxmaler-Pepperl ein gekraustes Lammfell über die Ohren gestülpt.

Immer verlegener wurde der Jäger, je länger ihn der Fürst mit schweigendem Lächeln betrachtete. Und schließlich, als könnte er die stumme Musterung nicht länger ertragen, stotterte er: »Herr Fürst! Wenn S' morgen gleich an guten Gamsbock schießen möchten, ich weiß a paar sichere. Mögen S'! Ja?«

»Ich danke, lieber Praxmaler! Mit dem Jagen hat es noch Zeit. Vorerst muß ich ein paar Tage Ruhe haben. Aber wenn ich meinen ersten Pirschgang mache, sollen Sie mich führen! Ja? Bis dahin auf Wiedersehen! Und macht euch heut einen vergnügten Abend, laßt euch aus Küche und Keller geben, was euch schmeckt! Aber trinkt nicht mehr, als ihr vertragen könnt! Ein Jäger, der sich bekneipt? Das gefällt mir nicht.« Grüßend lüftete Ettingen den Hut und schritt, vom Förster begleitet, zur Tür des Jagdhauses. Während sie über die steinerne Treppe zum Flur hinaufstiegen, fragte er: »Haben Sie Familie, Herr Förster?«

Kluibenschädl machte ein erschrockenes Gesicht. »Familli? Ich? So an unguts Frauenzimmer im Haus? Na na! Da bleib ich lieber allein. Die Weiberleut! Auf die bin ich gar net gut zum Reden. Bloß hinschauen därf so a Frauenzimmer auf a gsunds Platzl, so schießt schon an Unkräutl in d' Höh, und a bravs Mannsbild stolpert drüber. Na na! Da mag ich nix wissen davon. Wenn S' gscheit sind, Duhrlaucht, machen Sie's grad so! Hüten S' Ihr liebe, kostbare Jugend vor die Weiberleut! Man hat net viel mehr davon als Wehdam und Ärger. Is schon wahr!« Der Förster lachte mit breitem Behagen.

Schweigend wandte der Fürst sich ab und blickte von der Schwelle hinaus über Wald und Berge.

»Hier, Duhrlaucht«, sagte Kluibenschädl, der im Flur des Jagdhauses die erste Tür öffnete, »da hat der Herr Kammerdiener sein Stüberl.«

Der Fürst nickte zerstreut und warf einen flüchtigen Blick in das kleine Zimmer.

»Und hier is die Gschirrkammer!« Der Förster öffnete die gegenüberliegende Tür; man sah in einen weißgetünchten Raum, der rings um die Wände bestellt war mit Schränken und Geschirrleisten. An der nächsten Tür ging Kluibenschädl vorüber, ohne die Klinke zu berühren. »Da schlaft die Jungfer Köchin. Und nebendran is die Holzleg. Dahinter is der Hausmagd ihr Kammerl. Und die ander Tür da — man merkt's schon am feinen Grücherl — die führt in die Kuchl. Die fürstlichen Zimmer — bitte, Duhrlaucht, sich gefälligst hinaufbemühen zu wollen — die liegen droben im ersten Stock.«

Sie stiegen über die Treppe hinauf, und der Förster öffnete die zunächstliegende Tür. Das wäre das Gastzimmer, in welchem Graf Sternfeldt drei Wochen gewohnt hätte, um den Betrieb der neuübernommenen Jagd zu ordnen und das Jagdhaus einzurichten. Es war eine freundliche Stube, in ihrer Ausstattung für den Geschmack eines Mannes berechnet, der keine Ansprüche macht.

Nun ging's zum Speisezimmer. Ein großer dreifenstriger Raum von heller, blinkender Frische. Die weiße Kalkmauer war rings um das Zimmer bis über die halbe Wandhöhe mit rötlichem Zirbenholz getäfelt. Aus dem gleichen Holz waren die Möbel angefertigt. Um zwei Ecken zog sich — die Einrichtung einer Bauernstube nachahmend — eine massive Holzbank, vor der zwei Kreuztische standen, mit rotgestickten Leinwanddecken belegt. Eine runde Bank umzog den weißen Tiroler Ofen, und in einer Wandecke war ein »Herrgottswinkelchen« geschaffen, dessen Kruzifix mit grünen Latschenzweigen und blühenden Alpenrosen geschmückt war. An der Wand, die über der Täfelung frei blieb, hingen zwischen Gemskrickeln und Hirschgeweihen zwölf Aquarelle, die in kräftigen Farben die Jagd des ganzen Jahres von Monat zu Monat schilderten.

»Wie hübsch und gemütlich!« Die Hände in die Mufftaschen der Jagdbluse vergrabend, ließ sich der Fürst auf die Ofenbank nieder. »Hier muß ich mich behaglich fühlen.« Heiter begann er mit dem Förster zu plaudern, bis ihr Gespräch durch den Lakai unterbrochen wurde, welcher fragen kam, für welche Stunde Durchlaucht das Diner befehle. Der Fürst sah nach der Uhr. »In zwei Stunden, gegen halb acht. Ich will mich noch in der Umgebung des Jagdhauses umsehen. Für jetzt nur eine Tasse Tee!«

Eine Weile plauderte er noch mit dem Förster, dann ließ er sich hinüberführen in die »Fürstenzimmer«, wie Kluibenschädl mit unterstrichenem Respekt betonte.

Da gab es für den Fürsten eine Überraschung, die ihm Freude machte. In seinem Stadtpalais befand sich ein kleines Jagdzimmer, in dem er sich mit Vorliebe aufzuhalten pflegte. Die Einrichtung dieses Zimmers fand er fast bis in das kleinste Detail hier nachgebildet, als sollte ihm der schmucke Raum zum Willkommen sagen: Fühle dich hier zu Hause von der ersten Stunde an!

Das war der gleiche Holzplafond, in hellem und dunklem Braun gehalten, die gleiche Ledertapete mit eingepreßten Tierbildern, der gleiche Waffenschrank — sogar die beiden Jagdstücke von Snyders, die im Stadtpalais den kostbaren Wandschmuck seines Lieblingszimmers bildeten, fand er hier durch zwei treffliche Kopien ersetzt. Auch der gleiche Diwan und die gleichen, mit Seehundsfell bezogenen Lehnstühle. Nur zwei Möbelstücke des Stadtzimmers waren hier durch andere vertreten: statt des Spieltisches ein Schreibtisch, und statt eines Schrankes, der eine Sammlung Ridingerscher Holzschnitte und alter Stiche nach berühmten Jagdbildern enthielt, stand hier eine kleine Bibliothek mit ein paar hundert Bänden.

Und noch etwas war anders als in der Stadt: die Luft, die würzig hereinströmte durch die zwei offenen Fenster, und der Ausblick, den sie boten. In der Stadt lag vor den Fenstern die graue Häuserwand der von Kohlendunst überschleierten Straße, hier zeigte das eine Fenster das Almfeld mit der Sennhütte und darüber den von blauem Schattenduft umwobenen Felskoloß der »Hochwand«, das andere den grünen Wald und über seinen goldig umleuchteten Wipfeln die Spitzen und Wände sonnbeglänzter Berge.

An dieses Fenster war der Fürst getreten. Er sah hinaus über Wald und Berge und preßte die Fäuste auf seine Brust, die sich wölbte unter einem trinkenden Atemzug. Lange stand er so, in Sinnen versunken, als vergliche er das Bild, das in sonnigem Frieden vor seinen Augen glänzte, mit dem Wirbel des Lebens und allem Sturm der Leidenschaft, der hinter ihm lag. Er nickte vor sich hin, und ein müdes, bitteres Lächeln zuckte um seinen Mund.

Geduldig stand der Förster neben der Tür und wartete.

Lautlose Minuten vergingen, bis ein Geräusch den Fürsten aus seinen Gedanken weckte. Der Lakai hatte die Tür des anstoßenden Raumes geöffnet und sich wieder entfernt; man sah in das große, weiße Schlafzimmer und durch eine zweite Tür in ein kleines Badestübchen, in dem der Lakai bei der Wanne beschäftigt war. Der Fürst hatte sich vom Fenster abgewandt. »Verzeihen Sie, lieber Herr Förster —«

Kluibenschädl wurde dunkelrot über das ganze Gesicht. »Aber Duhrlaucht, jesses na, ich hab eh schon gmerkt, daß ich überflüssig bin. Gern hätt ich mich stad aussidruckt zur Tür. Aber wie ich Duhrlaucht so sinnieren hab sehen, meiner Seel, da hab ich mich nimmer z'rühren traut.«

Dieses unbeholfen sich äußernde Zartgefühl schien den Fürsten warm zu berühren. Lächelnd reichte er dem Förster die Hand. »Sie sind ein lieber, guter Mensch! Und ich danke Ihnen für alle Mühe, die ich Ihnen heute schon verursacht habe. Morgen früh, um neun Uhr, bitt ich Sie, mit mir zu frühstücken. Dann machen wir zusammen einen Orientierungsmarsch durch das Geißtal. Ja?«

»Dank der Ehr, Duhrlaucht! Werde pünktlich zur Stelle sein!«

Das Gesicht des Fürsten noch mit einem prüfenden Blick überhuschend, schob sich Kluibenschädl zum Zimmer hinaus. Als er draußen stand und die Tür zugezogen hatte, spitzte er gedankenvoll die Lippen. »Psssss, mir scheint, mir scheint! Entweder ich kenn mich net aus, oder den hat a Frauenzimmer in die Klupperln ghabt!« Bedächtig griff er sich an die Nase. »Mannderl, Mannderl, dös laß dir wieder zur Warnung sein!« Auf den Fußspitzen schlich er die Treppe hinunter.

Draußen im Hof traf er mit dem Praxmaler-Pepperl zusammen, der um die Hausecke geschossen kam, die beiden Arme mit Weinflaschen vollgepackt. »Da schauen S', Herr Förstner! Da hab ich was Kühls für a hitzigs Züngerl. Den Wein trag ich nunter zur Burgi. Da sind die andern schon drunt. Und die Burgi muß mittrinken. Der hängen wir heut a Schwipserl an. Da müssen S' mithelfen!«

»Dank schön!« erwiderte Kluibenschädl mit Würde. »Machts eure Dummheiten allein! Und beim Weintrinken bin ich Filosoff. Dös heißt auf deutsch: a Freund der stillen Genüsse.« Sprach's, zog dem Praxmaler-Pepperl eine Weinflasche unter dem Arm hervor und ging einer Jägerhütte zu.

Praxmaler lachte und sprang zur Sennhütte hinunter.

Eine Weile später trat der Fürst aus der Tür des Jagdhauses. Er hatte sich umgekleidet und trug einen grünen Hausanzug mit verschnürtem Sakko und eine kleine Mütze aus braunem Hirschleder. Langsam schritt er den Fahrweg hinunter und durch den schmalen Waldstreif, der das Almfeld umschloß. Er kam zu einer weiten Blöße, die schon im Schatten lag; nur durch die Lücken, die sich zwischen den Wipfeln in den Waldkamm senkten, warf die Sonne noch lange, schimmernde Goldbänder über das Weideland. Weiße Kühe mit leise bimmelnden Glocken zogen durch das niedere Gesträuch, andere lagen im Gras und wandten träg die Köpfe, wenn der einsame Spaziergänger an ihnen vorüberschritt.

Ettingen wanderte über die Lichtung, bald mit stillen Augen die klare Schönheit des Abends trinkend, bald wieder versunken in Gedanken, die ihn der Umgebung und des Weges nicht achten ließen. Auf lindem Rasen schreitend, merkte er nicht, daß er den schmalen, wenig ausgetretenen Pfad verlor und aus farbiger Dämmerhelle in tiefen Schatten trat. Als er, aus seinem Brüten erwachend, einmal aufblickte, sah er, daß er mitten im Hochwald stand, der eine Strecke sich eben hinzog und dann sacht zu steigen begann.

»Wie still dieser Wald! Wie schön in seinem Schweigen!«

Zwischen den Wurzeln einer mächtigen Fichte ließ sich der Einsame zur Ruhe nieder. So saß er, den Kopf an den Stamm gelehnt, die Hände um das Knie geschlungen. Lächelnd, als wäre die Ruhe und das Nimmerdenken über ihn gekommen, staunte er träumend hinein in die wundersame Stille. Kein Halm zu seinen Füßen und kein Zweig zu seinen Häupten bewegte sich. Auch nicht der leiseste Lufthauch atmete durch den Wald. Stark und ruhig stiegen die hundertjährigen Bäume zum Himmel auf, jeder ein König in seiner sturmerprobten Kraft. Alle kleinen, niederen Gewächse waren verkümmert und gestorben im Schatten dieser Großen; sie allein bestanden, und bescheidenes Moos nur webte zwischen ihren weitgespannten Wurzeln seinen grünen Samt über Grund und Steine. Sogar vom eigenen Leibe hatten die Riesen alle niedrigstehenden Äste abgestoßen und gesundes, saftiges Leben nur den strebenden Zweigen bewahrt, die sich aufwärtsstreckten bis zur Höhe des Lichtes. Das flutete goldleuchtend um die Wipfel her, ließ selten einen verlorenen Schimmer niedergleiten in den Schatten, der zwischen den braunen Stämmen lag, und dort nur, wo der Grund zu steigen anfing, brach es, einer Lichtung folgend, mit breiter, brennender Welle quer durch den Wald.

»Wer das so könnte wie der Wald: alles Schwächliche und Niedrige von sich abstoßen, nur bestehen lassen, was stark ist und gesund! So stolz und aufrecht hinaussteigen über den Schatten der Tiefe und die Helle suchen, die hohen, reinen Lüfte! Wer das so könnte!«

Langsam glitt der Blick des einsamen Träumers über einen der Stämme empor zum grünen Wipfel, der sich in der Sonne badete. Da huschte pfeilschnell ein kleiner Schatten durch den Sonnenglanz, in der Höhe schwankte ein Zweig, wiegte sich eine Weile sacht und kam wieder in Ruhe. Ein paarmal ließ sich ein leises Schnalzen vernehmen, und dann schallte ein süßer Vogelruf durch das Schweigen des Waldes. Nach kurzer Stille wiederholte sich der Ruf, und spielend kam der Vogel über die Zweige niedergeflattert, immer tiefer, bis zu den dürren Stümpfen der abgestorbenen Äste — ein grauer Vogel, mit weißem Streif um die Kehle. Es war eine Ringdrossel. Hurtig drehte sie das schlanke Körperchen, guckte mit den kleinen Augen nach allen Seiten und flötete immer wieder ihr schmachtendes Liedchen. Nun streckte sie aufmerksam den Hals. Fast im gleichen Augenblick huschte sie davon und schwang sich schräg hinauf in die sonnigen Wipfel.

Dort, wo der rote Schein den Schatten des Waldes durchschimmerte, hatte Geröll sich bewegt, wie unter dem Tritt eines Tieres.

Was kam da? Hochwild, das bei sinkendem Abend auf Äsung zog?

Spähend neigte der Fürst das Gesicht, um zwischen den Stämmen einen Ausblick zu finden. Und da sah er kommen, was er in dieser verlorenen Waldeinsamkeit am wenigsten erwartet hätte — eine Reiterin.

Er lächelte. »Sieh doch! Mein stiller Wald hat auch sein Märchen!«

Eine Reiterin! Und welch eine seltsame! Ein junges Mädchen, nach ländlicher Art gekleidet, saß auf einem Esel, der mit roter Decke gesattelt war. Wohl führte die Reiterin einen Zügel in den Händen, doch sie hielt ihn lässig, versunken in die Betrachtung des Waldes. Und das Grautier ging, wie es wollte, hier ein paar Halme von der Erde zupfend, dort wieder von den Zweigspitzen der Stauden naschend, die mit wirrem Astwerk den Saum der Lichtung verschleierten. Nun trat das Tier unter den letzten Bäumen hervor in die Sonne, und durch eine Gasse zwischen den Stämmen konnte der Fürst die ganze Gestalt der jungen Reiterin gewahren, deren Haupt und Schultern er umschimmert sah vom Feuer des Abendlichtes. Er lächelte. »So könnte ein Märchendichter die Bergfee schildern, wie sie aus den Felsen tritt, umstrahlt von dem Goldglanz, der geheimnisvoll aus den Tiefen des geöffneten Berges hervorglüht.«

Doch das Gewand der »Bergfee« war nicht aus Zindel gewoben, wie's bei den Elfen Mode ist. Ein braunes, schlichtes Röcklein schwankte faltig bis auf die Füße nieder, an deren kleinen, aber ländlich plumpen Schuhen die Nägel blitzten. Ein rot und weiß geblümtes Leibchen, einem Mieder ähnlich, umspannte die Brust; die bauschigen Ärmel des Hemdes, das mit loser Krause den Hals umschloß, verhüllten die Arme bis zu den zarten Handgelenken. Am braunen Ledergürtel hing ein kleiner Strohhut mit weißer Hahnenfeder und daneben — wie das Schulränzlein eines Bauernkindes — eine Tasche aus ungebleichter Leinwand mit roten Säumen.

Die Tochter eines Bauern? Nein! Dem widersprach nicht nur der tadellose Schnitt und die saubere Frische des wohl ländlichen, aber doch von auffälligem Sinn für malerische Wirkung zeugenden Gewandes. Solch einen schlanken, bei jugendlicher Kraft doch zart geformten Körper hat keine Bauerndirne — noch weniger solch eine sichere, selbstbewußte Haltung, um die eine Dame von Welt dieses Mädchen hätte beneiden können. Dazu dieses stolze Köpfchen! Das Gesicht war von der Sonne gebräunt, doch es hatte feingeformte Züge, ein klar und schön geschnittenes Profil. Das braune Haar, das im roten Glanz der Sonne wie blankes Kupfer schimmerte, war in zwei Zöpfe gebändigt, die sich wie ein schwerer Kronreif um die Stirne schlangen.

Ohne sich um das Grautier zu kümmern, sah die Reiterin zu den leuchtenden Wipfeln auf, und für nichts anderes schien sie Augen zu haben als für das brennende Farbenspiel der abendlichen Lüfte. Aus diesem Schauen erwachte sie erst, als das Tier, talabwärts schreitend, wieder in den Schatten des Waldes trat. Mit ruhiger Hand lenkte sie den Grauen zwischen den bemoosten Felsblöcken zu einer breiteren Waldgasse. Dann wieder begann sie das träumende Schauen, mit einem Lächeln, so innerlich und wissend, als vernähme sie aus dem Schweigen des Waldes eine Stimme, die kein anderer hörte und verstand, nur sie allein.

Das Grautier stutzte. Und da gewahrte die Reiterin den Einsamen. Nicht erschrocken, nur verwundert, machte sie mit dem Zügel eine Bewegung, verhielt das Tier und betrachtete den Regungslosen mit einem Blick, der zu fragen schien: Wer bist du? Was hast du in meinem Wald zu schaffen?

Und was für Augen sie hatte! Groß und klar und seetief. Recht die Augen, wie das Märchen sie hat!

Der Blick dieser Augen verwirrte den schauenden Träumer. Halb sich aufrichtend griff er nach der Mütze.

Da nickte die Reiterin einen stummen Dank — unter einem Lächeln, als hätte seine Verwirrung auch ihr sich mitgeteilt — und mit leisem Zuruf brachte sie das Grautier in Gang.

Er sah ihr nach. Wie der schlanke Leib beim Auf- und Niedersteigen des Tieres sich elastisch bewegte, wie sie sich neigte und das Köpfchen bald zur Rechten und bald zur Linken beugte, um den dürren Ästen auszuweichen — wieviel Schönheit lag in dieser Bewegung! Als sie talwärts ritt und zwischen den Stämmen schon zu verschwinden drohte, erhob sich der Fürst, um sie noch einmal zu sehen. Jetzt verschwand sie im Dämmerschatten des tieferen Waldes. Manchmal war noch ein gedämpfter Tritt des Tieres zu hören, immer ferner, immer leiser. Dann wieder Schweigen im Wald.

Die Drossel schlug.

Der Fürst hörte sie nicht. Er stand an die Fichte gelehnt und blickte der Tiefe des Waldes zu, wo es grauer und immer grauer wurde zwischen den Stämmen.

»Wo hab ich nur diese Augen schon gesehen?«

Er sann und forschte. Dann plötzlich fiel es ihm ein: auf einem Bild!

»Seltsam! Wie der phantastische Traum eines Künstlers sich in Wirklichkeit erfüllen kann!«

Aufatmend hob er den Blick zu den Wipfeln, deren Glanz erloschen war.

»Es dunkelt?«

Das klang wie eine erstaunte Frage — als könnte er nicht begreifen, daß jetzt die Nacht beginnen sollte.

Ohne zu wissen, daß er es tat, stieg er durch den grauen Wald bergaufwärts der Richtung zu, aus der die Reiterin gekommen war. Kaum hundert Schritt hinter der Lichtung fand er einen breiten Pfad, der zur Höhe führte — man sah im Dunkel des Waldes die steigenden Serpentinen schimmern.

»Von dort oben kam sie?«

In der Höhe des Waldes meinte er einen Schritt zu hören. Er lauschte. Aber da war's wieder still.

»Ist jemand hier?«

Nur ein dumpfes Echo gab Antwort.

Eine Weile noch stand der Fürst und lauschte. Dann stieg er den Pfad hinunter, der nach kurzer Strecke in den am Ufer des Wildbaches laufenden Talweg einmündete. Hier stand ein Wegweiser, dessen Arm zur Höhe zeigte, von welcher der Fürst gekommen war. Mit einiger Mühe entzifferte er bei der sinkenden Dämmerung die Inschrift: »Zum Steinernen Hüttl.«

Da hörte er eine rufende Stimme: »Durchlaucht!«

»Martin! Hier!«

Der Lakai kam atemlos gerannt. »Gott sei Dank! Ich war schon in Sorge, daß Durchlaucht sich verirrt hätten.«

»Ich danke, Martin. Aber deine Sorge war überflüssig. Mich verirren? Hier? Das ist unmöglich. Rechts und links die Berge. Man hat nur dem Bach zu folgen. Du brauchst mir ein andermal nicht wieder nachzugehen. Ich finde schon meinen Weg.«

Martin verneigte sich stumm und blieb zehn Schritte hinter seinem Herrn zurück.

Zweites Kapitel

Der letzte Dämmerschein des Abends war erloschen, und über dem Jagdhaus lag eine sternschöne Nacht.

Im Wohnzimmer des Fürsten standen die Fenster offen, und die Lampenhelle warf rötliche Lichtbänder über das dunkle Almfeld hinaus. Das Gebimmel der Glocken war verstummt, doch in Burgis Sennhütte ging es noch lustig zu; Schwatzen und Lachen wechselte mit Gesang und Zitherspiel.

In einem Lehnstuhl saß der Fürst am offenen Fenster, und während er den Rauch der Zigarette vor sich hinblies, lauschte er bald dem unermüdlichen Frohsinn, der durch die Nacht zu ihm heraufklang, bald wieder blickte er sinnend über die schwarzen Wipfel hinüber zu den Felswänden, die sich grau emporhoben in das tiefe Stahlblau des Himmels. Wie stark und feurig in der reinen Höhenluft die Sterne funkelten! Als wären es andere, schönere Sterne als jene, die man dort unten sieht, in der staubigen Ebene und im Ruß der Stadt!

Tief atmend erhob sich der Fürst. Ein paarmal wanderte er durch das Zimmer, dann setzte er sich an den Schreibtisch, um einen Brief zu beginnen:

»Mein lieber, treuer, väterlicher Freund!

Ich danke Dir von Herzen! Und ich kann nicht schlafen gehen, bevor ich Dir das nicht gesagt habe. Als meine Ärzte befahlen: drei Monate nach dem Süden und dann ungestörte Ruhe in reiner Höhenluft!— und als Du sagtest: Bis du wiederkommst, will ich für dich einen Fleck Erde aussuchen, der dir Ruhe gibt!— da wußt' ich schon, wie gut Du für mich sorgen würdest. Aber heute hab' ich mehr gefunden, als ich selbst bei einer ungebührlichen Rechnung auf Deine Freundschaft erwarten konnte. Welch ein schönes Waldheim hast Du mir da bereitet! Und Dank für die behagliche Stube! In ihr sitz' ich und schreibe. Ich habe mich hier daheim gefühlt von der ersten Stunde an. Und so viel Ruh ist hier! Sie beginnt auch schon zu wirken. Kein Brennen meiner Wunde mehr. Und wenn mich eins noch quält, so ist es Bitterkeit gegen mich selbst.

Von einem kalten Grauen durchrieselt, betrachte ich den Taumel, der mich ausgestoßen, und atme auf. Jetzt fühl ich mich erlöst von der letzten Kette dieser wahnsinnigen Leidenschaft. Jetzt bin ich frei.

Frei! Könntest Du dieses kleine Wort so lesen, wie ich es im Niederschreiben fühle! Frei! Das war ich noch gestern nicht. Noch weniger in den Tagen zuvor. Diese Irrfahrtswochen im Süden! Der Ekel schüttelte mich bis auf die Knochen. Doch mitten im bitteren Nachgeschmack immer wieder eine Erinnerung, die sich wie Sehnsucht fühlte! Dann fragte ich mich erschrocken: lieb' ich sie noch, kann ich sie denn noch lieben? Dazu diese Menschen, diese Begegnungen! Als hätte sich unser ganzer Kreis von zu Hause systematisch über meine Reiseroute verteilt, um mich zu martern. In Capri, Amalfi, Rom, Bordighera, überall lief mir einer über den Weg, und die erste Frage war immer eine Frage nach ihr! Man wird in unserer guten Gesellschaft durch keine Großtat so berühmt, als wenn man sich vergißt und vom sauberen Bürgersteig des Lebens hinuntertappt in die Gosse.

Heute früh noch, bei der Abfahrt, in Innsbruck, wer steht vor mir? Der Edle von Sensburg! Der ›kleine süße Mucki‹! Du weißt, wer ihn so zu rufen liebte. Und seine erste Frage: ›Vous seul, mon prince?‹ Ich hätte ihn mit der Faust ins Gesicht schlagen mögen.

Und als er mir's abgequetscht hatte, wohin ich ging, schien er auf eine Einladung zur ›Gamsjagd‹ zu warten — er sagt natürlich nicht Gemse, sondern ›Gams‹, immer echt, der kleine süße Mucki! Während der ganzen Fahrt verfolgte mich sein Kattungesicht, und immer roch ich seine peau d'Espagne — er hatte, während er mit mir sprach, den Arm auf die Wagenlehne gestützt. Um das Parfüm loszuwerden, nahm ich mir in Leutasch eine Bauernkutsche. Es half nicht. Nun quälte mich die Erinnerung an die Tage und Nächte, die ich mit diesem Menschen verbringen mußte, weil sie es als lustigen Sport betrachtete, ihren scheckigen Narren aus ihm zu machen. Ach, zum Teufel mit dem ganzen Ekel! Ich bin ihn doch los, bin erlöst, bin frei! Seit heute, seit ich hier bin! Und ich fühl' es wie ein Wunder, das an mir gewirkt wurde. Der Wald aus seinem schönen Schweigen hat zu mir gesprochen: sieh, wie ruhig ich bin, sei du es auch! Und ich hab's gehört, verstanden und befolgt.

Wie ganz genesen ich bin, mag Dir beweisen, daß ich fragen kann: ›Hast Du schon mit ihr gesprochen?‹ Ich bitte Dich, spare da nicht in meine Tasche! Ich will nicht, daß sie ›darben‹ muß, und sie ›darbt‹, wenn sie nicht mindestens die Revenue einer Million zur Verfügung hat. Dir hab' ich es vor einem Jahr nicht glauben wollen. Jetzt weiß ich es: mein Name, meine Stellung, mein Besitz — das war's, was ihre ›große Feuerseele‹ bezwang. Sie soll sich in ihren ›stolzen Hoffnungen‹ nicht ganz getäuscht haben. Du weißt, für die Enttäuschten im Leben hab' ich immer ein schwaches Herz gehabt.

Das ist gewiß Ironie, aber es gesellt sich zu ihr auch ein Hauch von Ernst und Heiterkeit. Feilsche nicht! Und dann ist's vorüber. Für immer!

Aber was soll ich nun mit mir beginnen? Ich habe noch ein Leben vor mir. Was soll ich ihm geben? Heut und für lange Wochen bin ich zufrieden mit der Ruhe, die ich hier gefunden habe. Doch wenn mich der Winter von hier verjagt? Was dann? Arbeit? Gewiß! Doch welche Arbeit? ›Da stock ich schon‹ — und muß mir erst überlegen, was ich schreiben will.«

Er legte die Feder fort und trat ans Fenster. —

Aus der Stube, die unter dem Jagdzimmer des Fürsten lag, fiel ebenfalls die Helle einer Lampe über den Hof hinaus, doch nur als matter Schein, denn am Fenster waren die Gardinen vorsichtig zugezogen.

In dieser Stube saß Martin vor einer Briefmappe. Er hatte eine schon halbgeleerte Flasche Bordeaux vor sich stehen, schmauchte eine Zigarette seines Herrn und hielt studierend den Federstiel in der Hand.

Der Klang der Schritte, die über seinem Kopfe hin und her wanderten, ließ ihn zur Decke blicken.

»Wenn ich wüßte, was er denkt da droben, dann wüßt ich auch, was ich schreiben soll!«

Bedächtig blies er eine Rauchwolke über den Briefbogen hin und begann mit zierlichem Schnörkel die Überschrift:

»Hochverehrte Frau Baronin!

Meine gnädigste Gönnerin!

Obwohl ich Bemerkenswertes nicht zu melden habe, erlaube ich mir, Frau Baronin doch heute noch eine Nachricht zu senden, um kurz zu berichten, daß unsere allverehrte Durchlaucht heute nachmittag, etwas angegriffen von der langen Fahrt, aber doch bei wünschenswert gutem Gesundheitszustand im Jagdhaus eingetroffen sind. Selbes liegt in einer vollständig unkultivierten Berggegend, was vermuten läßt, daß es Durchlaucht nicht sehr lange hier aushalten werden. Für den Komfort Seiner Durchlaucht im Jagdhause haben Graf Sternfeldt leidlich gesorgt. Dagegen befinden sich die Zimmer im Fremdenhaus und auch das einzige Gastzimmer im Fürstenhaus in einem sehr primitiven Zustand. Letzteres Zimmer, welches von den Jägern das ›Grafenstüberl‹ genannt wird, wurde durch mehrere Wochen von Graf Sternfeldt bewohnt. Das Meublement genügt kaum den bescheidensten Ansprüchen, und da bei einem Besuche der gnädigen Frau Baronin nur dieses Zimmer in Betracht kommen kann — es liegt auf dem gleichen Flur mit den Zimmern Seiner Durchlaucht —, so werde ich einem verläßlichen Menschen in Innsbruck sofort den Auftrag geben, bis zum Eintreffen der gnädigen Frau Baronin alles Nötige zu beschaffen, damit das Zimmer würdig des zu erwartenden Gastes gestaltet werden kann.

Da diese Änderung ohne Wissen Seiner Durchlaucht ausgeführt werden muß, bitte ich gnädige Frau Baronin untertänigst, meine Eigenmächtigkeit Seiner Durchlaucht gegenüber zu vertreten und die Sache so darzustellen, als hätte ich mich nur deshalb für diesen delikaten Auftrag gewinnen lassen, weil es sich um eine freudige Überraschung für Seine Durchlaucht gehandelt hätte.

Sonst habe ich nur zu melden, daß Durchlaucht heute früh in Innsbruck mit Herrn von Sensburg zusammentrafen und selben sehr ungnädig behandelten, wofür sich Herr von Sensburg in gewohntem Takt mit doppelter Liebenswürdigkeit revanchierten. Hier in dieser menschenverlassenen Wildnis sind Begegnungen, welche die gnädige Frau Baronin beunruhigen könnten, nicht zu befürchten. Doch hatten wir heute abend, bei der Vorliebe Seiner Durchlaucht für einsame Spaziergänge, bereits einen kleinen Schreck zu überstehen. Durchlaucht hatten gegen sechs Uhr das Jagdhaus verlassen, um etwas Motion zu machen. Für halb acht war das Diner befohlen, aber es wurde acht Uhr, es wurde finster —«

Martin hielt im Schreiben inne und blickte zur Decke hinauf.

Dort oben waren die hin-und herwandernden Schritte verstummt. —

Der Fürst hatte sich wieder zum Schreibtisch gesetzt, um seinen Brief zu vollenden:

»Mir will die Erleuchtung nicht kommen. Arbeit? Ja! Mich sehnt nach ihr. Ich glaube doch wohl, daß sie fürs Leben eine Notwendigkeit ist, wie Luft und Freude. Aber da seh' ich Dich lächeln, Du liebenswürdigster aller Residenzbummler, und höre Dein paradoxes Lieblingswort: Arbeit ist ein Fluch, das hat schon die Bibel gesagt, und das ist ein kluges Buch! Aber ich weiß auch, daß Du im Grunde Deiner Seele anders denkst. Das ist ja überhaupt Deine Art so: anders zu sprechen, als Du denkst — nein, so gesagt wär's eine Unhöflichkeit, ich hätte schreiben sollen: anders zu denken, als Du sprichst! Und mir gegenüber hast Du immer eine Ausnahme gemacht. Tu es auch jetzt! Gib mir einen Rat! Was soll ich beginnen, um aus meinem in die Irre geratenen Leben einen Zweck zu machen? Und gibt es für mich keine Arbeit, welche Ziel und Zweck hat, gut, so will ich das Zwecklose schaffen. Nur etwas leisten! Und hätt' ich auch keinen besseren Dank davon als einen müden Abend und einen festen Schlaf. Aber was soll ich? Ins Regiment zurück? Noch heute, wenn Krieg in Aussicht wäre! Für die Parade und den bewaffneten Frieden? Nein! Oder soll ich mich ins Parlament wählen lassen? Ich wüßte nicht, für welche Partei. Was ich politisch denke, verträgt sich mit keiner. In mir mischt sich der Absolutist mit dem extremen Republikaner. Ich müßte heute mit den Junkern stimmen, morgen mit den Sozialisten. Eine parlamentarische Unmöglichkeit. Und überhaupt, das Parlament! Soll ich arbeiten für eine Sache, von der ich überzeugt bin, daß sie sich überlebt hat?

Und bei aller Freiheit meines Denkens — ich bin empfindlich gegen Ungezogenheiten. Wer sich heute ins Parlament wählen läßt, muß unter dem Schutze der mißbrauchten Immunität sich Verdächtigungen, Grobheiten und Ausdrücke gefallen lassen, die man im gewöhnlichen Leben mit einer Kugel oder besser noch mit einer Ohrfeige erwidert. Nein, ich danke! Aber Holzhacken, wörtlich und bildlich genommen, kann ich doch nicht. Dazu sind meine Hände nicht robust genug. Es wird mir also nichts anderes übrigbleiben, als mich auf meine Scholle zu setzen. Seinen Acker bewirtschaften und seinen Besitz bei gesundem Leben zu erhalten, ist schließlich auch eine Arbeit. Auf meinen Gütern beschäftige ich ein paar hundert Menschen. Für die als Herr zu sorgen, ihr Dasein zu einem menschlich erträglichen, nach Möglichkeit zu einem behaglichen zu machen? Ist das nicht auch ein Zweck? Dazu noch ein guter? Für die große Menschheit arbeiten zu wollen, ist Donquichotterie — aber meine paar hundert Leute daheim, das ist eine Menschheit im kleinen, und für die kann ich arbeiten.

Daheim? Hab' ich denn noch ein Daheim? Mein Haus in der Stadt ist mir verleidet. Und unser schönes Bernegg? Seine Mauern sind mir tot geworden, seit das Leben erlosch, das in ihnen wirkte — seit meine Mutter starb. Ich kann mir nicht denken, wie ich dort leben soll, ich, allein! Das wirst gerade Du mir nachfühlen können. Ich weiß, wie groß Du von meiner Mutter dachtest.

Wenn ich mit Dir plaudre von ihr, wird Dein spottendes Auge ernst und Dein sarkastische Lächeln ein anderes. Und vor Jahren, wenn Du mir von allem Lob das beste sagen wolltest, dann sagtest Du zu mir: ›Du Sohn deiner Mutter!‹ Das Lob war unverdient. Was sie aus ihrer Seele gab, das hab' ich nur äußerlich angenommen. Die klare Harmonie des Lebens, die willensstarke Fähigkeit, eine Freude auch noch im bittersten Weh zu finden — das war dem Wesen meiner Mutter angeboren. Sie hatte das, wie man Augen hat, mit denen man sieht. Dieses Ruhige floß von ihr auf den verschüchterten Knaben über, aus jedem Blick, der mit Liebe auf mir ruhte. Aber es wurzelte nicht in meinem Herzen, es war bei mir nur ein Angelerntes und war vergessen bei der ersten verwirrenden Frage, mit der mich das Leben prüfte.

Ob es auch so gekommen wäre, wenn ich die Mutter nicht verloren hätte? Nein! Ihre lebende Nähe wäre mir ein Schutz gegen jeden häßlichen Aufruhr meines Blutes gewesen. Denkst Du noch an unseren alten Suttner, der früher als Förster in der einsamen Hirschau diente? Im Jähzorn mißhandelte er seine Frau und seine Kinder und machte seinen Untergebenen den Dienst zu einer Marter. Da nahm ihn meine Mutter als Parkmeister ins Schloß — und ihr Blick verwandelte den Wildfang in einen ruhigen Menschen. Hätte meine Mutter noch gelebt, es wäre nie geschehen, was ich jetzt, da ich mit allem Katzenjammer einer Menschenseele von diesem Rausche ernüchtert bin, mit Fäusten hinausstoßen möchte aus meinem besudelten Leben.

Aber als dieser Irrsinn meines Herzens begann, da ahnte ich nicht, wie er enden würde. Das war in mir, als hätt' ich das Heiligste und Herrlichste des Lebens gefunden. Und wenn ich zurückdenke an den Feuersturm jenes ersten Gefühls, dann wird es mir schwer, zu wünschen: ich hätte besonnen meine glatte Straße gehen und mir ein temperiertes ›Glück‹ mit ruhiger Überlegung schaffen können, um Sommer für Sommer als guter Mann meiner guten Frau kohlbauend auf meinem Gute zu sitzen und während des Winters in der Stadt keine Opernpremiere, keinen Rout und keinen Hofball zu versäumen. Der Gedanke, daß solch ein ›wohlgeordnetes‹ Glück mich hätte treffen können, weckt in mir ein gelindes Grauen. Dennoch steckt in mir ein schmerzliches Bedauern, daß es nicht so kam! Aber wenn ich es ›so gut‹ gefunden hätte? Wäre dieses windstille Treibhausglück von Dauer gewesen? Bis zu einem sanften, in Gott ergebenen Lebensabend? Vielleicht hätte sich auch dann einmal in dunkler Stunde das Blut meines Vaters in mir geregt, um die gläserne Herrlichkeit in Scherben zu schlagen, irgendeinem Unwert oder einer Häßlichkeit zuliebe?

Mein Vater! — — Das Wort ist kalt für mich. Als mein Vater jenen tödlichen Sturz auf der Rennbahn tat, war ich noch ein halbes Kind. Sein Tod hatte keinen Schmerz für mich, nur einen Schreck, den ich halb verstand, als ich einen unserer Gäste sagen hörte: ›Der gute Ettingen hat sich den Hals recht à propos gebrochen, sonst hätte er noch seinen Namen und seinen Besitz, seine Frau und seinen Jungen in den Sumpf geritten!‹ Dieses böse Wort brachte das eine Gute, daß ich mich noch zärtlicher an die Mutter anschloß, wie in der Ahnung, daß meine Liebe sie vor einem Leid zu beschützen hätte. Weiß Gott, lieber Freund, es geht mir warm durchs Herz, wenn ich mir sage: ich habe meiner Mutter, solange sie lebte, keine Enttäuschung bereitet. Sie konnte lächelnd die Augen schließen und sterbend glauben, daß sie in ihrem Sohn ein wohlgebautes Werk ihrer Liebe und ihres Lebens hinterließe.

Und nun? Wie steht es vor Dir, dieses Werk meiner Mutter? In meiner Seele sieht es aus wie in den löcherigen Taschen eines Bettlers. Ich hätte leben sollen als meiner Mutter Sohn und hab's meinem Vater nachgetan. Übel hat mich bei diesem Rennen um das Glück das zügellose Tier meiner Leidenschaft in den Sand geworfen! Sand? Wie höflich das Wort gewählt ist! Wohl hab ich mich leidlich wieder aufgerichtet. Aber ich spüre den Sturz an Leib und Seele. Und da konnt' ich vor einer halben Stunde noch schreiben: ich bin genesen, ich fühle mich frei. Nein! Ich bin es nicht. Oder weiß ich nur die quälende Stimmung dieses Augenblickes nicht klar zu erkennen?

Was mich mit so brennender Unruhe bedrückt? Eine letzte Kette, die mich noch fesselt an das Vergangene? Nein! Es kann auch das Grauen sein — vor der Leere und dem Unwert meines kommenden Lebens! Eine heiße Sehnsucht, die begehrt und dennoch weiß, daß sie unstillbar ist! Heiliges Glück — das ist Finden auf reinem Weg. Wer durch Sumpf gewatet ist, darf keinen Tempel mehr betreten.

Ein böser Gedanke! Der hätte mir nicht kommen sollen! Ich will's versuchen, ihn wieder aus mir hinauszustoßen, will zufrieden sein, nur weil ich einsam bin, stadtferne und mir selbst gegeben. Und wie häßlich auch das Leben ist, dem ich entfloh und das mich erwartet — schön ist doch die sommerduftende Stille, in der ich hier atme. Schön ist die Nacht, die da draußen mit großen Sternen leuchtet. Schön ist das tiefblaue Rätsel des schlafenden Himmels und das graue Wunder der nachtverschleierten Berge!

Hättest Du nur den Abend gesehen, der dieser Nacht voranging! Aber solche Schönheit läßt sich nur fühlen, nicht mit Worten sagen! Und wie sicher vor allen bösen Gedanken, wie ruhig war ich, als ich einsam da draußen unter den alten Bäumen saß!«

Da stockte dem Schreibenden die Feder. Er lehnte sich in den Stuhl zurück und blickte nach dem offenen Fenster, in dessen Rahmen sich der schwarzgezahnte Wipfelkamm des nahen Waldsaumes und darüber ein Stück des stahlblauen Himmels mit zwei funkelnden Sternen zeigte.

So saß er eine Weile. Dann schüttelte er unter leisem Lächeln den Kopf — und begann wieder zu schreiben:

»Die schöne Ruhe, die ich draußen gefunden habe, überkommt mich wieder! Ein Trost für die Nacht — ich glaube, daß ich schlafen werde.

Nun Gott befohlen, lieber Goni! Wüßt' ich nicht, daß Du in der Stadt bleibst, um als Freund für mich zu handeln, so würd' ich Dir schreiben: komm, und laß uns die Schönheit teilen, die mich hier umgibt! Aber ich hoffe doch, daß dieser unbehagliche Freundschaftsdienst Dich nicht allzulange zurückhalten wird und daß ich Dich bald bei mir begrüßen kann. Mit diesem Herzenswunsche bin ich Dein

dankbar getreuer Heinz.«

Der Fürst schloß den Brief und schrieb die Adresse: »Graf Egon von Sternfeldt — Wien.« Er wollte dem Diener läuten, doch lächelnd nahm er den Brief noch einmal aus dem Kuvert.

»Als Nachschrift eine Bitte. Ein Zufall hat mich heut an Arnold Böcklins Bild ›Das Schweigen im Walde‹ erinnert. Du kennst das Bild: auf dem Einhorn reitet die weiße Waldfee unter den Bäumen, mit großen Märchenaugen, und lauschend, als hätte das Waldschweigen redende Stimmen, die kein Menschenohr vernimmt, nur sie allein. Schon vor drei Jahren, als ich das Bild in einer Ausstellung sah, hätt' ich es gerne gekauft. Es hatte schon seinen glücklichen Besitzer.

Wie schade! Nun sind Erinnerung und Wunsch in mir wieder wach geworden. Aber wer einen solchen Schatz besitzt, überläßt ihn keinem anderen. Ich werde mich mit einer Reproduktion begnügen müssen. Willst Du mir die besorgen? Einen Stich oder eine Radierung. Willst Du? Ja? Meinen Dank im voraus.

Heinz.«

Der Fürst siegelte den Brief und läutete dem Diener, dann trat er ans offene Fenster.

Drunten in der Sennhütte ging es lustig zu. Der Wein schien in den Köpfen der Jäger seine Wirkung zu üben, ihre fröhliche Stimmung hatte sich in wirres Kreischen und Lachen aufgelöst. Das schwieg zuweilen. Dann klang's wieder auf. Und der Übermut dieser konfusen Stimmen hörte sich seltsam an in der schwarzen, schweigenden Einsamkeit der Bergnacht.

Der Lakai trat in das Zimmer. »Durchlaucht befehlen?«

»Dort liegt ein Brief. Hast du dich schon erkundigt, wie die Post besorgt wird?«

»Die Leutascher Jäger sind noch hier. Einer von ihnen wird den Brief zur Besorgung übernehmen. Von morgen an wird ein regelmäßiger Postdienst eingerichtet.«

Der Fürst nickte und ging zur Tür des Schlafzimmers; als ihm der Lakai folgen wollte, sagte er: »Danke, Martin, geh nur, ich brauche dich nicht mehr.«

Von der Sennhütte klang eine Lachsalve herauf, so toll und lärmend, daß der Fürst aufblickte.

Martin runzelte die Stirn. »Ich werde die Leute sofort zur Ruhe verweisen.«

»Nein! Laß sie nur! Sie sollen sich amüsieren, solang es ihnen Freude macht. Ich werde deshalb nicht schlechter schlafen. Morgen früh sieben Uhr das Bad. Für neun Uhr hab' ich den Förster zum Frühstück gebeten. Gute Nacht!« Der Fürst trat in das Schlafzimmer und zog hinter sich die Tür zu.

Martin schloß die beiden Fenster; dann glitt er lautlos auf den Schreibtisch zu. Er nahm den Brief, las die Adresse und lächelte. Vorsichtig, um das Siegel nicht zu verletzen, drückte er den Brief an den Kanten zusammen, so daß sich die Klappe des Kuverts ein wenig ausbauchte. Da konnte er ein paar Worte lesen: »— heut an Arnold Böcklins Bild ›Das Schweigen im Walde‹ erinnert. Du kennst das Bild; auf dem Einhorn reitet —«

Beruhigt schob Martin den Brief in die Brusttasche und blies auf dem Schreibtisch die Lampe aus.

Drittes Kapitel

In der Sennhütte schien die weinfröhliche Stimmung in bedenkliche Wärme zu geraten. Man hörte zwei streitende Stimmen, neben einem rauhen Baß den kräftigen Tenor des Praxmaler-Pepperl. Aber die beiden Gegner schienen ihre Fehde nicht sonderlich ernst zu nehmen. Ihr Zankduett löste sich bald wieder in Gelächter auf, die Gläser klapperten, und ein übermütiger Jauchzer tönte in die stille Nacht hinaus.

Förster Kluibenschädl, der in einem der Jägerhäuschen noch lesend bei einer trüb brennenden Petroleumlampe saß, tat beim Hall dieses Jauchzers einen tiefen Zug aus der Pfeife, ohne zu merken, daß sie schon erloschen war, und las mit erregter Spannung weiter. Sein rundes Gesicht glühte, obwohl die Sommernacht nicht allzu schwül und der eiserne Sparherd, auf dem er sich zum Nachtmahl den gewohnten Schmarren bereitet hatte, schon längst erkaltet war. Förster Kluibenschädl war ein Freund literarischer Genüsse, hatte eine unglückselige Leidenschaft für »schöne Bücheln«, dazu eine leicht zu rührende Seele, und obwohl er in der Praxis des Lebens dem schönen Geschlechte nicht sonderlich freund war, bevorzugte er in der Kunst gerade jene »Büchlein«, die von treuer Liebe handelten. Die aufregende Geschichte, die er just verschlang, heizte seinem in Spannung zitternden Herzen so schrecklich ein, daß ihm die innerliche Glut den Schweiß auf die Stirne trieb.