13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte

- Sprache: Deutsch

Marie Benedict widmet sich einer weiteren klugen Frau, die die Weltgeschichte entscheidend geprägt hat und deren Namen wir dennoch nicht kennen. Rosalind Franklin fand nach jahrelanger Forschung die Doppelhelixstruktur unserer DNA, doch für diesen Coup geehrt wurden fälschlicherweise drei Männer. Rosalind Franklin war schon immer eine Außenseiterin – brillant, aber anders. Sie fühlt sich der Wissenschaft am nächsten, den unveränderlichen Gesetzen der Physik und Chemie, die ihre Experimente leiten. Sie wird beauftragt, das Geheimnis unserer DNA zu entschlüsseln. Rosalind weiß, dass, wenn sie nur eine weitere Röntgenaufnahme macht – eine weitere nach Tausenden –, sie die Bausteine des Lebens enträtseln kann. Nie wieder wird sie sich die Beschwerden ihrer Kollegen anhören müssen, insbesondere die von Maurice Wilkins, der lieber mit James Watson und Francis Crick über Genetik konspiriert, als mit ihr zusammenzuarbeiten. Dann ist es endlich so weit – die Doppelhelixstruktur der DNA offenbart sich ihr in vollkommener Klarheit. Doch was dann folgt, hätte Rosalind niemals vorhersehen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Marie Benedict

Das verborgene Genie

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Marie Benedict

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Marie Benedict

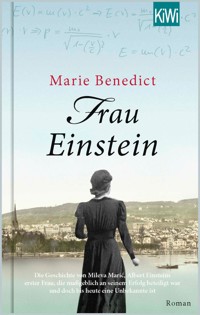

Marie Benedict, geboren 1973, studierte am Boston College Geschichte und Kunstgeschichte und an der Boston University School of Law. Ihre Bücher über starke Frauen der Weltgeschichte haben Bestsellerstatus. Ihr Roman »Frau Einstein« verkaufte sich über 100.000 Mal allein in Deutschland. Sie ist Anwältin und lebt mit ihrer Familie in Pittsburgh.

Kristin Lohmann, geboren 1971 in München, übersetzt Texte aus dem Englischen, Spanischen, Französischen und Katalanischen. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u.a. zweimal durch den Übersetzerpreis der Spanischen Botschaft in Berlin sowie durch mehrere Stipendien. Wenn sie nicht gerade einen neuen Ort erkundet, lebt und arbeitet sie in München.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Marie Benedict widmet sich einer weiteren klugen Frau, die die Weltgeschichte entscheidend geprägt hat und deren Namen wir dennoch nicht kennen. Rosalind Franklin fand nach jahrelanger Forschung die Doppelhelixstruktur unserer DNA, doch für diesen Coup geehrt wurden fälschlicherweise drei Männer.

Rosalind Franklin war schon immer eine Außenseiterin – brillant, aber anders. Sie fühlt sich der Wissenschaft am nächsten, den unveränderlichen Gesetzen der Physik und Chemie, die ihre Experimente leiten. Sie wird beauftragt, das Geheimnis unserer DNA zu entschlüsseln.

Rosalind weiß, dass, wenn sie nur eine weitere Röntgenaufnahme macht – eine weitere nach Tausenden –, sie die Bausteine des Lebens enträtseln kann. Nie wieder wird sie sich die Beschwerden ihrer Kollegen anhören müssen, insbesondere die von Maurice Wilkins, der lieber mit James Watson und Francis Crick über Genetik konspiriert, als mit ihr zusammenzuarbeiten.

Dann ist es endlich so weit – die Doppelhelixstruktur der DNA offenbart sich ihr in vollkommener Klarheit. Doch was dann folgt, hätte Rosalind niemals vorhersehen können.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

Titel der Originalausgabe: Her Hidden Genius

Copyright © 2022 by Marie Benedict

Published by Arrangement with Heather Benedict Terrell c/o LAURA DAIL LITERARY AGENCY INC., 121 West 27th Street, Suite 1201, NEW YORK, NY 10001 USA.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Aus dem Englischen von Kristin Lohmann

© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © Magdalena Russocka / Trevillion Images; © Jonathan Kind/Istockimages

ISBN978-3-462-31025-2

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Förderhinweis

Teil 1

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Teil 2

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Teil 3

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Anmerkung der Autorin

Danksagung

Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde im Rahmen des Programms »NEUSTART KULTUR« aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.

Teil 1

Kapitel 1

3. Februar 1947

Paris

Ein dünner Nebel hängt über der Seine in der frühen Morgenluft. Seltsam, denke ich, diese blaugrünliche Färbung. Ganz anders als der gelbe Dunst über der trüben Themse daheim in London. Könnte es sein, dass der Dunstschleier – der ja leichter ist als Nebel, eine geringere Dichte hat, weil er weniger Wassermoleküle enthält – vielleicht das klarere Wasser der Seine reflektiert? Staunend betrachte ich das Zusammentreffen von Himmel und Wasser, in dem die Türme von Notre-Dame zwischen dünnen Wolkenfetzen herausragen, auch im Winter ein atemberaubendes Schauspiel. Das Himmelreich berührt die Erde, würde Papa sagen, aber ich glaube an die Wissenschaft, nicht an Gott.

Ich schüttle die Gedanken an meine Familie ab und versuche, mich ganz dem Spaziergang von meiner Wohnung im sechsten hinunter ins vierte Arrondissement hinzugeben. Je weiter ich komme, desto spärlicher gesät sind die Cafés an der Rive Gauche mit ihren Tischen auf den Gehsteigen, die selbst an einem frühen Februarmorgen gut besucht sind, und als ich den Fluss schließlich überquere, gelange ich in die geordnete, elegante Welt der Rive Droite. So unterschiedlich sich die beiden Arrondissements auch geben, tragen sie beide doch noch immer Narben aus dem Krieg, viele Gebäude sind beschädigt, die Bewohner noch immer auf der Hut. Bei uns ist es nicht anders, auch wenn in Paris offenbar die Menschen mehr von der Wucht des Krieges abbekommen haben als die Häuser; vielleicht sitzt ihnen ja auch immer noch das Schreckgespenst der Nazibesatzung im Nacken.

Eine unerhörte, verstörende Frage kommt mir in den Sinn, eine Frage, die sich wohl kaum wissenschaftlich ergründen lässt. Als die Nazis unschuldige Franzosen und unbescholtene Juden erschossen – schlugen da möglicherweise Moleküle der deutschen Soldaten über die Gewehrkugeln durch die Opfer hindurch? Ist Paris vielleicht nicht nur von physischen Überresten des Krieges gezeichnet, sondern zugleich durchsetzt von mikroskopisch kleinen wissenschaftlichen Relikten der Feinde und Opfer, auf eine Weise miteinander verschmolzen, die bei den Nazis pures Entsetzen hervorrufen würde? Würden sich die Überreste von Deutschen und Juden bei näherer Betrachtung am Ende gar als identisch erweisen?

Diese Art der Fragestellung hatte der französische Physiker Jean Perrin wohl kaum vor Augen, als er 1926 für den Nachweis der Existenz von Molekülen mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Unvorstellbar, denke ich kopfschüttelnd, dass noch vor zwanzig Jahren umstritten war, ob es das Subuniversum, das heute meine gesamte Arbeit ausmacht, überhaupt gibt.

Als ich mich dem Laboratoire Central des Services Chimiques nähere, bleibe ich stehen. Ich bin verwirrt. Das soll das ehrwürdige Chemie-Institut sein? Das Gebäude hat zwar durchaus Patina, aber die Ehrbarkeit und Erhabenheit, die ich von einer Institution erwartet hätte, in der eine derart herausragende innovative Forschung betrieben wird, strahlt es nicht gerade aus. Das hier könnte genauso gut ein x-beliebiges Regierungsgebäude irgendwo auf der Welt sein. Als ich die Stufen zum Haupteingang hinaufsteige, kann ich förmlich hören, wie Papa an meiner Entscheidung herummäkelt: Deine harte Arbeit und dein Engagement für die Wissenschaft sind ja lobenswert, hatte er gemeint, aber warum musst du ausgerechnet nach Paris gehen, warum ausgerechnet in eine Stadt, die noch immer mit den Folgen der Besatzung und der schrecklichen Verluste zu kämpfen hat? Warum ausgerechnet in eine Stadt, in der die Nazis – das Wort auszusprechen, hatte ihn sichtlich Mühe gekostet – geherrscht und überall Spuren ihres Grauens hinterlassen haben? Es verlangt mir einiges ab, Papa wieder aus meinen Gedanken zu verscheuchen.

»Bonjour«, begrüße ich die Empfangsdame. »Je m’appelle Rosalind Franklin, et j’ai un rendez-vous.«

In meinen Ohren klingt meine Stimme rau und mein Französisch gestelzt. Aber die adrett gekleidete junge Frau – mit knallroten Lippen und einem breiten Ledergürtel um die schmale Taille – antwortet ungezwungen und freundlich lächelnd. »Ah, bienvenue! Monsieur Mathieu vous attend.«

»Monsieur Mathieu persönlich erwartet mich?«, platze ich heraus, ohne daran zu denken, dass ich mich besser kurz zügeln sollte, bevor ich etwas sage. Ohne dieses kurze Innehalten und das sorgfältige Abwägen meiner Worte werde ich nämlich schnell als brüsk wahrgenommen, in einer etwas hitzigeren Stimmung sogar als angriffslustig. Vermutlich ein Relikt aus meiner Kindheit und Jugend – die ich bei Eltern verbrachte, die nicht nur die Söhne, sondern immer auch ihre Tochter ermutigten, sich am Gespräch zu beteiligen und mitzudiskutieren, und einem Vater, der beides perfekt beherrschte.

»Genau der, Monsieur Mathieu persönlich!«, ruft eine Stimme vom anderen Ende der Lobby, und als ich hinüberblicke, sehe ich eine vertraute Gestalt mit ausgestreckter Hand auf mich zukommen. »Ich will doch unseren neuesten chercheur angemessen begrüßen! Herzlich willkommen in Paris!«

»Welch unerwartete Ehre, Monsieur«, antworte ich dem leitenden Wissenschaftler des Verteidigungsministeriums, der an einem Großteil der staatlichen wissenschaftlichen Forschung des Landes beteiligt ist, und finde, dass mein Titel – chercheur, Forscher beziehungsweise Forscherin in meinem Fall – aus dem Mund eines französischen Muttersprachlers ganz wundervoll klingt. Richtig exotisch, wenn auch auf dem Papier nicht ganz so hochtrabend wie meine frühere Funktion als Forschungsassistentin bei der British Coal Utilisation Research Association (die wir unter uns nur BCURA nannten). »Ich habe nicht damit gerechnet, Ihnen schon am ersten Tag zu begegnen.«

»Immerhin sind Sie ein Protegé meiner teuren Freundin Madame Adrienne Weill, und deren Zorn möchte ich bestimmt nicht auf mich ziehen«, sagt er grinsend, und ich muss lächeln über diesen so überraschend schelmischen Gentleman, der für sein wissenschaftliches Talent genauso bekannt ist wie für seinen Untergrundeinsatz bei der Résistance während des Krieges. Meine Freundschaft mit der französischen Wissenschaftlerin Adrienne, die ich während meiner Jahre in Cambridge kennengelernt hatte, hatte mir schon viele unerwartete Vorteile eingebracht, nicht zuletzt die Bekanntschaft mit Monsieur Mathieu – gerade dann, als ich es am dringendsten brauchte.

»Sie und Madame Weill haben schon so viel für mich getan«, antworte ich in Gedanken an all die Gefallen, die mir Adrienne im Laufe der Jahre erwiesen hat. »Sie haben mir diese Stelle vermittelt und Adrienne hat eine Wohnung für mich gefunden.«

»Ein außerordentlicher Geist verdient eben außerordentlich viel Aufmerksamkeit.« Das Grinsen ist verschwunden, sein Gesicht ist ernst. »Nachdem ich Ihre Präsentation an der Royal Institution in London gesehen hatte und wie Sie darin so mühelos Ordnung in das ungeordnete Reich der Kohle brachten – und als Sie dann auch noch so elegant die Messungen der Röntgenspektren dieses anderen Redners korrigierten –, da musste ich Ihnen einfach eine Stelle anbieten. Wie könnten wir uns die Gelegenheit entgehen lassen, uns einen chercheur mit einem derart mühelosen Verständnis für trous dans le charbon ins Haus zu holen?« Er hält kurz inne, dann erstrahlt sein Lächeln erneut und er sagt: »Oder Löcher in Kohle, wie Sie es nannten.«

Zu meiner Erleichterung lacht er herzhaft über meine englische Formulierung »Löcher in Kohle« und über die Erinnerung an meinen Vortrag. Denn als ich damals während der Konferenz der Royal Institution aufgestanden war, um auf die Fehler in den Daten des anderen Referenten hinzuweisen, war das nicht bei jedem auf Begeisterung gestoßen. Zwei der Wissenschaftler im Publikum hatten mich sogar aufgefordert, mich wieder zu setzen – »Eine Frau sollte wissen, wo sie hingehört«, hatte der eine gerufen –, und ich sah die Bestürzung in den Gesichtern einiger anderer. Bestürzung wohlgemerkt nicht über die Ausfälligkeit der beiden Wissenschaftler, sondern über meine Dreistigkeit, einen männlichen Kollegen zu korrigieren.

Wir müssen beide lachen, dann lobt er meine Forschung über die Mikrostruktur von Kohle. Es stimmt zwar, dass ich meine eigenen Versuchsmethoden angewandt und unübliche Messungen durchgeführt habe – nämlich mittels Helium –, aber ich würde nicht behaupten, dass das Arbeitsgebiet Kohle dadurch vollständig entschlüsselt ist.

»Sie wissen, dass ich meine Methoden auch auf andere Bereiche anwenden kann?«, frage ich und denke dabei, wie überrascht meine Familie wäre, würde sie mich so spielerisch und scherzhaft auf Französisch parlieren hören. So ein leichtfüßiger Small Talk fällt mir im Französischen fast leichter als im Englischen, wo ich mich manchmal etwas ungeschickt anstelle – nämlich entweder zu schüchtern oder zu unverblümt. Als würde mir die französische Sprache Mut machen und zugleich meine scharfen Kanten schleifen.

»Genau darauf zählen wir«, sagt er. Unser Lachen ist verstummt, er aber lächelt noch immer. »Wobei Sie wahrscheinlich bald schon merken werden, dass eine gute Wohnung im Nachkriegsfrankreich schwerer zu ergattern ist als eine ordentliche Stelle als Wissenschaftler. Sie werden Madame Weill daher vermutlich noch deutlich dankbarer sein als mir«, fügt er an.

Mir ist durchaus bewusst, was für ein Riesenglück ich hatte, dass Adrienne mir ein Zimmer in einer weitläufigen Wohnung in der Rue Garancière besorgen konnte, nur wenige Blocks entfernt von so berühmten Treffpunkten wie dem Café de Flore und dem Les Deux Magots am linken Seine-Ufer. Die Eigentümerin der Wohnung, eine strenge Professorenwitwe, die noch immer Trauerkleidung trägt und sich mit Madame anreden lässt, hatte mich nur auf Bitten Adriennes akzeptiert, einer früheren Kollegin ihres verstorbenen Mannes; ohne Empfehlung ist es in Paris nahezu unmöglich, eine Unterkunft zu finden. Mal abgesehen davon, dass ich die Badewanne nur einmal wöchentlich und die Küche nach Feierabend gar nicht mehr benutzen darf, sind die hohen Decken und die Bücherwände in meiner zum Schlafzimmer umfunktionierten Bibliothek ein Traum.

»Kommen Sie.« Monsieur Mathieu deutet auf einen langen Korridor, der von der Lobby abgeht. »Monsieur Jacques Mering brennt schon darauf, seinen neuen chercheur kennenzulernen.« Monsieur Mathieu führt mich durch ein Labyrinth von Gängen, vorbei an drei weiß bekittelten Forschergruppen, unter denen sich, sehr zu meinem Erstaunen, auch mehrere Frauen befinden. Ich hatte zwar gehört, dass in Frankreich Intelligenz mehr als alles andere zählt, egal, ob dahinter nun ein Mann oder eine Frau steckt, aber da solche Aussagen meist von Franzosen kamen, hatte ich sie als Gerede abgetan. Doch allein die schiere Anzahl der hier tätigen Frauen spricht für sich – eine schockierende Diskrepanz gegenüber meiner letzten Stelle bei der BCURA.

Endlich sind wir da. Wir stehen vor einer offenen Tür, die den Blick auf einen weiträumigen, luftigen Raum voller schwarzer Labortische und -geräte und einen Bienenstock von Wissenschaftlern freigibt, die allesamt so sehr in ihre Arbeit vertieft sind, dass sie uns gar nicht bemerken. Dieses Summen der wissenschaftlichen Apparate, dazu all die klugen Köpfe, tief versunken in ihre wegweisenden Forschungen, das klingt wie eine Symphonie in meinen Ohren. Ich glaube zwar nicht an ein Leben nach dem Tod – täte ich es doch, ich würde mir einen Raum wie diesen vorstellen.

Unvermittelt blickt einer der Männer auf. Seine hellgrünen Augen treffen auf meine, in ihren Winkeln bilden sich Falten, als sich ein Lächeln auf seinem Gesicht abzeichnet. Auch als er jetzt auf uns zukommt, hört er nicht auf zu grinsen, was seine hohen Wangenknochen noch betont. Ich kann gar nicht anders, als zurückzugrinsen; seine Freude ist ansteckend.

»Ah, Mademoiselle Franklin, wir haben uns schon sehr auf Sie gefreut«, sagt er. »Docteur Franklin meine ich natürlich.«

»Docteur Franklin, genau«, wiederholt Monsieur Mathieu. »Darf ich Ihnen den Leiter des labo vorstellen, in dem Sie arbeiten werden? Das hier ist Monsieur Jacques Mering.«

»Schön, Sie kennenzulernen«, sagt Monsieur Mering und streckt die Hand aus. »Wir haben Sie schon erwartet.«

Mir stockt der Atem bei dieser warmherzigen Begrüßung und ich denke: Jetzt bin ich wohl endlich angekommen.

Kapitel 2

3. Februar 1947

Paris

»Das hier ist also unser labo«, sagt Monsieur Mering lächelnd und mit einer ausladenden Geste, die den ganzen Raum umfasst. Mit Monsieur Mathieu im Schlepptau führt er mich von Tisch zu Tisch und unterbricht die chercheurs und Assistenten dabei mit so kollegialem Charme, dass sie gar nicht anders können, als gut gelaunt zu reagieren. Wie anders Monsieur Mering mit seinen Mitarbeitern umgeht als Professor Norrish in Cambridge oder selbst Dr. Bangham an der BCURA, denke ich, und mich schaudert bei der Erinnerung an die beiden.

Dann führt mich mein neuer Vorgesetzter zu einem leeren Platz an einem ausladenden langen schwarzen Labortisch und setzt sich neben mich auf einen Hocker. »Monsieur Mathieu hat Ihnen sicher schon gesagt, wie beeindruckt wir von Ihrer bahnbrechenden Analyse der atomaren Kohlestruktur waren. Durch Ihre innovativen Versuchsmethoden haben Sie sich einen einzigartigen Einblick in die Struktur von Kohle verschafft und uns die Unterschiede zwischen den einzelnen Arten verdeutlicht. Wir hoffen, Sie können Ihre Erforschung der Miniaturwelten, also in diesem Fall der Kohle, mithilfe unserer technischen Ausrüstung hier weiter vorantreiben. Wie Sie wissen, gehört Monsieur Mathieu zu den führenden Experten auf dem Gebiet der Röntgenkristallographie. Ich hatte das Glück, ihn zum Lehrer zu haben – und jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ich Ihr Lehrer sein darf«, sagt er unter den Blicken von Monsieur Mathieu.

Seine Worte – diese so aufrichtig formulierte Bitte – berühren mich. Ich bin es nicht gewohnt, von Kollegen behandelt zu werden, als wären sie froh, mit mir zu arbeiten – normalerweise ist es eher andersherum.

»Das wäre mir eine Ehre«, erwidere ich und sehe die beiden an. »Ich freue mich sehr darauf, diese neue Methode zu erlernen, und ich bin gespannt, wohin sie mich führen wird.« Nie hätte ich zu hoffen gewagt, dass Monsieur Mathieu und Monsieur Mering genau dies nun auch von mir erwarten.

Seit meiner Begegnung mit Monsieur Mathieu vor drei Monaten male ich mir immer wieder aus, auf welche molekularen Welten ich wohl stoßen werde mithilfe dieses noch recht neuen wissenschaftlichen Ansatzes. Dabei wird ein schmaler Röntgenstrahl auf die Kristallstruktur einer Substanz gerichtet, deren Atome gleichförmig angeordnet sind; die Röntgenstrahlen werden gebeugt und hinterlassen Spuren auf einer fotografischen Platte. Anhand mehrerer Aufnahmen unter verschiedenen Winkeln und Bedingungen kann dann das Beugungsmuster untersucht und so die dreidimensionale atomare Kristallstruktur der Substanz berechnet werden.

»Das sind wir auch«, schaltet Monsieur Mathieu sich ein. »Unsere Einrichtung dient keinen bestimmten wirtschaftlichen Interessen, wissen Sie; wir bauen darauf, dass unsere Wissenschaftler, solange wir ihnen den Freiraum lassen, ganz nach ihren Interessen und Talenten zu forschen, in jedem Fall nützliche Ergebnisse erzielen. Bei der Kombination aus Ihrer Begabung und unseren Methoden sind wir jedenfalls sehr zuversichtlich, was die letztendliche Zweckdienlichkeit Ihrer Arbeit betrifft.«

Als Monsieur Mathieu sich verabschiedet, taucht ein anderer chercheur neben Monsieur Mering auf und zieht ihn beiseite, sodass ich allein an meinem künftigen Arbeitsplatz zurückbleibe. Der Platz ist mit denselben Gerätschaften ausgestattet, die ich auch an den Arbeitsplätzen anderer chercheurs gesehen habe – einem leistungsstarken Mikroskop, einer ganzen Reihe von Bechern und Röhrchen, Zubehör für die Vorbereitung von Objektträgern und einem Bunsenbrenner –, neben dem Waschbecken, das zu meinem Platz gehört, türmt sich aber auch ein Stapel Papier. Beim Durchblättern sehe ich, dass es sich um Projektbeschreibungen anderer chercheurs des labo und von Monsieur Mering selbst handelt. Ich lasse mich auf meinem Stuhl nieder und verliere mich in Merings elegant formulierten Einblicken in Tone, Silikate und andere Materialien, die er mittels Röntgenbeugungsmethoden gewinnen konnte; selbst wenn er nur einen kleinen Teil seines kristallografischen Könnens mit mir teilt, wird er einen ausgezeichneten Lehrer abgeben. Als ich aufblicke, sind zwei Stunden vergangen, und ich will mehr als je zuvor die Sprache der Röntgenkristallographie erlernen und ihrem Potenzial alle möglichen Substanzen aussetzen. Zu wie vielen Miniaturwelten sie mir wohl Zugang verschaffen wird? Welten, die uns den eigentlichen Kern des Lebens offenbaren?

Die Minuten verstreichen wie im Flug, während ich die Unterlagen über die laufenden Projekte des labo durchsehe. Ich spüre ein nagendes Gefühl im Magen, achte aber nicht weiter darauf. Vielleicht kann ich den täglichen Mittagshunger ja einfach wegwünschen, so tun, als gehöre er zu jemand anderem, nicht zu mir, damit solche Alltagsbedürfnisse und störenden Ablenkungen meine Konzentration nicht länger beeinträchtigen. Apropos: Wo würde ich hier überhaupt zu Mittag essen und mit wem? An der BCURA hatte ich mich daran gewöhnt, mein von zu Hause mitgebrachtes Essen an einem notdürftig geschrubbten Labortisch zu mir zu nehmen, während meine männlichen Kollegen im Pub aßen. Ich ärgerte mich zwar über mein Ausgeschlossensein, war mir aber gleichzeitig bewusst, welches Glück ich hatte, meine Fähigkeiten als Wissenschaftlerin in den Dienst des Krieges stellen zu können, statt landwirtschaftliche Arbeit bei der Women’s Land Army zu leisten, wie mein Vater es mir nahegelegt hatte.

»Mademoiselle Franklin?« Eine Stimme reißt mich aus meinen Gedanken, und ich spüre einen leichten Druck auf der Schulter.

Widerstrebend sehe ich von den Papieren auf und blicke in das Gesicht einer jungen Frau mit strahlend blauen, durch dicke Brillengläser vergrößerten Augen, ihrem Laborkittel nach zu urteilen wohl ebenfalls ein chercheur. »Oui?«, sage ich.

»Wir hatten gehofft, dass Sie mit uns zu Mittag essen.« Ihre Geste umfasst eine ganze Gruppe von Männern und Frauen in Laborkitteln, ein Dutzend vielleicht, und ich frage mich, wie lange sie wohl schon dort stehen und versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Mama sagte immer, wenn ich in »meine Wissenschaft« abgetaucht bin, sei ich völlig abgeschottet von der echten Welt.

Nach dem relativen Mangel an Kollegialität an der BCURA – genau wie auch schon in Cambridge, wo ich nicht selten die einzige Frau in einem Klassenraum oder Labor voller distanzierter Männer gewesen war – weiß ich gar nicht recht, wie ich reagieren soll. Ist das jetzt als echte Willkommensgeste gemeint oder fühlen sich die anderen eher verpflichtet, mich einzuladen? Ich will auf keinen Fall, dass sich irgendjemand genötigt fühlt. Ich bin es schließlich gewohnt, allein zu arbeiten und zu essen, und habe mich extra dafür gewappnet, bevor ich aus London weg bin.

»Mittagessen?«, platze ich heraus, ohne mir die so wichtige Bedenkzeit zu nehmen, bevor ich den Mund aufmache.

»Sie essen doch wohl, oder nicht?«, fragt die junge Frau nicht unfreundlich.

»Oh, ja, natürlich.«

»Wir gehen meistens ins Chez Solange, und dann –«, sagt einer der Männer.

»– und dann pflegen wir da noch so ein gewisses Ritual, in das wir Sie gerne einführen möchten«, unterbricht ihn die Frau.

Als wir das Gebäude verlassen und die Seine überqueren, werde ich von den lebhaften Gesprächen und Gesten wie von einer Welle mitgerissen. Regelrecht trostlos kommen mir London und die Londoner im Vergleich mit der strahlenden Kulisse hier und den temperamentvollen Parisern vor. Wie kann es sein, dass die Menschen hier, die die Besatzung und die Gräueltaten der Nazis am eigenen Leib erfahren haben, so viel hoffnungsvoller und positiver zu sein scheinen als andere, die das Ganze nur aus der Ferne ertrugen? Nicht dass ich die schrecklichen Verluste der Engländer durch die Luftangriffe und auf den Schlachtfeldern kleinreden will – aber immerhin standen sie den Nazis nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüber und mussten auch nicht dabei zusehen, wie sie durch die Straßen ihrer Städte marschierten, als würden sie dort hingehören.

Auf dem Weg zum Restaurant lausche ich dem Gespräch zweier chercheurs – einem Mann und einer Frau – über einen Essay in der von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre herausgegebenen politischen Zeitschrift Les Temps Modernes. Ich habe zwar schon von den beiden gehört, bin aber nicht wirklich vertraut mit den Artikeln, die in ihrer Zeitschrift erscheinen, und verfolge also gespannt, wie die beiden ihre völlig unterschiedlichen Meinungen darlegen und am Ende dennoch irgendwie freundschaftlich zusammen lachen. Keine Spur von hirnlosem Geschwätz kommt über die Lippen dieser vitalen Wissenschaftler.

Stumm verfolge ich die Diskussion während des traditionellen französischen déjeuner – Cassoulet und Salat –, die sich von Sartre und de Beauvoir hin zur aktuellen politischen Situation in Frankreich verlagert. Männer wie Frauen beteiligen sich gleichermaßen an der gutgelaunten Debatte, und ich bin beeindruckt, wie ungezwungen hier der Austausch zwischen den Geschlechtern abläuft; es scheint überhaupt keine Rolle zu spielen, von wem jeweils die wortgewandten Erläuterungen eines Standpunkts kommen. Anscheinend halten die weiblichen chercheurs hier weder die falsche Zurückhaltung noch die schrille Streitlust für nötig, die bei Engländerinnen außerhalb der reinen Mädchenschulen, wie der St. Paul’s, die ich besucht habe, an der Tagesordnung sind. Dieser Aspekt der französischen Gesellschaft trifft mich wirklich unerwartet. Wenn überhaupt, dann spiegeln die französischen Umgangsformen allenfalls die Gepflogenheiten der Familie Franklin wider, und die empfinden die meisten Engländer als äußerst befremdlich.

»Was meinen Sie dazu, Mademoiselle Franklin?«

»Ach bitte, nennen Sie mich doch Rosalind.« Mir war aufgefallen, dass die anderen sich alle beim Vornamen nennen – nicht, dass ich ihre Namen wiedergeben könnte –, und ich möchte nicht für zu förmlich gehalten werden. Geschweige denn, dass ich auf den noch formelleren Titel Docteur bestehen würde, der mir ja eigentlich zusteht.

»Gut, also Rosalind«, sagt eine andere Frau, Geneviève vielleicht, »was meinen Sie, sollte sich Frankreich künftig politisch an Amerika oder an der Sowjetunion orientieren? Welchen Weg sollte unser schönes Land einschlagen, wenn es sich aus der Asche der Naziverwüstung erhoben hat?«

»Ich weiß nicht recht, ob mir überhaupt eine der beiden Optionen zusagt.«

Zwei Männer, Alain und Gabriel, glaube ich, die sich am stärksten für die jeweils entgegengesetzte Position eingesetzt hatten, werfen sich einen Blick zu, und Alain fragt: »Wie meinen Sie das?«

»Ja, lassen Sie uns wissen, woran Sie glauben«, schaltet Gabriel sich ein.

Interessieren sie sich wirklich für meine Ansichten? Mal abgesehen von meiner engsten Familie sind mir bisher kaum Männer begegnet, die sonderlich erpicht darauf waren, meine Meinung zu hören – weder in wissenschaftlichen Belangen noch anderswo.

»Nun.« Diese Kunstpause erlaube ich mir, um meine Gedanken zu sortieren. Den Trick hat mir meine langjährige Kinderfrau Nannie Griffiths beigebracht, die meinen Hang zu ungefilterten Äußerungen häufiger miterlebt hat, als ihr lieb sein konnte. Am Ende allerdings beschließe ich, mich in dieser Runde weder verbal noch emotional zu zügeln. »Sowohl Amerika als auch die Sowjetunion haben einen destruktiven Weg eingeschlagen, mit all der Aufrüstung und dem Bau immer tödlicherer Waffen. Haben wir nicht genug Krieg und Blutvergießen erlebt? Wäre es nicht besser, auf Einheit zu setzen statt auf eine geteilte Welt?« Bei diesem Punkt, den ich auch mit meinem Vater diskutiert habe, wird meine Stimme lauter. »Meiner Meinung nach wäre ein frischer, ganz neuer Weg die bessere Lösung.«

Am Tisch ist es still geworden. Selbst die Nebengespräche, die am Rande der politischen Diskussion aufgekommen waren, sind verstummt. Alle Augen sind auf mich gerichtet, am liebsten würde ich unter den Tisch kriechen. Habe ich mich danebenbenommen, so wie damals in Cambridge, als ich Professor Norrish so unverblümt auf einen entscheidenden Fehler in seiner Forschung hinwies? Dieser Fehltritt hatte damals einen riesigen Streit mit Norrish vom Zaun gebrochen und mir auch noch den Vorwurf eingebracht, ich würde seine Forschung abkupfern, was meine Promotion in der Folge über ein Jahr aufs Abstellgleis verfrachtet hatte. Einen so groben Schnitzer will ich mir nie wieder erlauben.

»Sie wirkt zwar leicht schüchtern, aber Temperament hat sie«, sagt Alain zu Gabriel, so laut, dass ich es offensichtlich auch mitbekommen soll. »Zumindest, wenn sie in Fahrt ist.«

»Absolut«, stimmt Gabriel ihm zu und fügt an: »Ihr Feuer können wir im labo jedenfalls gut gebrauchen.«

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Erwarten sie eine Reaktion von mir? Es haben zwar alle ihre Bemerkungen mitbekommen, aber bestimmt waren sie ja offensichtlich nur füreinander. Gefallen den beiden meine etwas drastischen Statements etwa? Fühlen sie sich gar nicht angegriffen, halten sie meine Äußerungen nicht für unziemlich für eine Frau?

Als wir uns allmählich erheben und in unsere Mäntel schlüpfen, meint eine der Frauen: »Na? Und jetzt noch ins Les Cafés de PC?«

»Mais bien sûr«, antwortet Alain.

»Wir gehen noch in ein anderes Café? Müssen wir nicht zurück zur Arbeit?«, frage ich leicht panisch angesichts meiner doch recht langen Abwesenheit gleich am ersten Tag.

Allgemeines Gelächter bricht aus, und einer der Männer ruft: »Das labo und Les Cafés de PC sind sowieso fast dasselbe. Kommen Sie, wir zeigen es Ihnen!«

Auf dem Weg zurück über die Seine deutet einer der Männer auf die École de Physique et de Chimie, an der Marie und Pierre Curie ihre berühmten Entdeckungen machten, für die sie schließlich den Nobelpreis bekamen. Die Vorstellung, dass ich als Physikochemikerin am selben Ort arbeite wie mein illustres Vorbild, begeistert mich.

Zurück im Institut, schlägt die Gruppe nicht den Weg in Richtung labo ein, sondern betritt einen ungenutzten Teil des Gebäudes, in dem sich ein leeres Labor befindet. Wortlos verteilen sich alle im Raum und jeder chercheur übernimmt eine bestimmte Aufgabe. Drei spülen die Laborkolben, einer holt einen Beutel mit Kaffeepulver aus einem verschlossenen Schrank, wieder zwei andere halten die frisch gereinigten Kolben über Bunsenbrenner, bis das Wasser mit dem Kaffeepulver darin zu kochen beginnt. Innerhalb weniger Minuten schlürfen wir alle café aus dampfenden Schalen und knüpfen an das politische Gespräch an, das wir beim Mittagessen unterbrochen hatten.

Als ich mich umsehe und die Wissenschaftler dabei beobachte, wie sie an den Labor- und Schreibtischen lümmeln und ihren Kaffee aus den Laborgefäßen trinken, muss ich plötzlich lachen über die skurrile Szene. Es dauert nicht lange, bis die anderen in mein Gelächter einstimmen. Ich öffne die Tür zu einem Gedanken, den ich nie für möglich gehalten habe: Könnte es sein, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Ort gefunden habe, an dem ich richtig bin?

Kapitel 3

14. März 1947

Paris

Monsieur Mering lässt mich nicht aus den Augen, während ich die Kristallprobe auf dem Goniometer positioniere, exakt nach seinen Vorgaben. Dann stelle ich das Gerät so ein, dass sich der Kristall genau in der vereinbarten Position befindet; wir wollen ganz bestimmte Winkel und damit Muster erhalten, wenn die Röntgenstrahlen den Kristall durchdringen. Anhand der Reflexionen können wir dann mittels der Fourier-Transformation ein dreidimensionales Modell seiner Atome erstellen. Ich kehre zurück zu Mering und kann es kaum erwarten, das Innerste des Kristalls zu entschlüsseln und seine lang gehüteten Geheimnisse zu lüften.

»Sie sind vermutlich die auffassungsschnellste Röntgenkristallographiestudentin, die mir je begegnet ist«, raunt Monsieur Mering, während er meine Hand zu dem Teil des Kristallographiegeräts führt, das den Röntgenstrahl erzeugt – unangenehmerweise ist mir der Name des Teils auch nach Wochen im labo immer noch unbekannt. Ich stelle mir vor, wie der Strahl den Kristall durchdringt, sich in unzählige Richtungen zerstreut und dabei Muster zeichnet, die wir später auf dem Röntgenfilm studieren können, und dann denke ich an all die Möglichkeiten dieses ungeheuerlichen Gerätes, an die unvorstellbar winzigen Welten, in die es uns zu blicken erlaubt. Das Verfahren ist zwar nicht unaufwendig und das Gerät kein Zauberstab, trotzdem ist es ein bisschen wie Magie – wenn auch eine recht träge Magie, es kann Stunden oder sogar Tage dauern, bis wir das fertige Bild zu Gesicht bekommen.

»Danke«, erwidere ich und versuche, meine geröteten Wangen hinter den Geräten zu verbergen. Aus dem Munde des Mannes, der die Methode von Monsieur Mathieu erlernt hat, der sie wiederum an der Royal Institution in London von einem der Begründer der Röntgenkristallographie selbst, dem Nobelpreisträger William Henry Bragg, beigebracht bekommen hat, ist das ein großes Lob. Aber mein Gesicht kühlt schnell wieder ab, denn was mich vor allem interessiert, sind die Mikrowelten, die sich mir durch diese Methode eröffnen werden. Ob sie wohl auch auf andere Stoffe als auf Kristalle angewendet werden kann, frage ich mich. Oder anders gefragt: Welche Substanzen könnten wir wohl in Kristallform bringen, um die Methode anwenden zu können?

»Kein Wort zu den anderen«, fügt er mit einem verschwörerischen Zwinkern hinzu und lässt den Blick durch den geschäftigen Raum schweifen, der von gedämpften Besprechungen der Wissenschaftler und dem Klackern der Bechergläser erfüllt ist. »Manche sind immer noch nicht richtig sattelfest darin.«

»Keine Sorge, Sir.« Ich würde zwar schon aus reinem Pflichtgefühl ihm gegenüber kein Wort darüber verlieren, spüre aber einen gewissen Beschützerinstinkt meinen neu gewonnenen Freunden gegenüber und muss mich zusammenreißen, ihre Fähigkeiten nicht geradeheraus zu verteidigen. Obwohl wir uns gerade mal sechs Wochen kennen, ist mein Gefühl von Kameradschaft schon so ausgeprägt, dass ich sicher bin, sie würden dasselbe für mich tun.

»Oh, wann bin ich denn zum ›Sir‹ geworden?« Unsere Blicke treffen sich, seine Augen blitzen heiter auf. Zum ersten Mal heute bin ich mir der Gegenwart eines Menschen voll bewusst, nicht nur der Wissenschaft, die mir hier zur Verfügung steht. »Ich mag für das labo verantwortlich sein und wir mögen formal in den Zuständigkeitsbereich des Verteidigungsministeriums fallen, aber ich leite hier ja keine Militäroperation. Ich bin kein ›Sir‹, weder jetzt noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt.«

»Verstanden, S …« Ich halte mich gerade noch zurück, wieder in die alte Angewohnheit zu verfallen, ein Überbleibsel meiner unerfreulichen Studienjahre unter Professor Norrish in Cambridge. Selbst an der BCURA, wo es unter dem onkelhaften Dr. Bangham viel ungezwungener und unabhängiger zugegangen war, hatte ich mir das »Sir« nicht abgewöhnen können. Hier werde ich mir mehr Mühe geben müssen, ich will nicht als Außenseiterin gelten. »Monsieur Mering.«

Ich frage mich, wer sich hinter dem freundlichen Auftreten und dem scharfen Verstand tatsächlich verbirgt. Bei einem unserer inzwischen regelmäßigen Mittagessen im Chez Solange hatten mir die anderen chercheurs erzählt, dass er Gerüchten zufolge Jude sei und Paris, wie so viele andere französisch-jüdische Wissenschaftler auch, während der Nazibesatzung verlassen habe, um sich in ein weniger gefährliches Labor auf dem Land zurückzuziehen, ohne dort jedoch seine jüdische Herkunft anzugeben. In Kriegszeiten keine ordentlichen Ausweispapiere vorzeigen zu können, war zwar durchaus riskant – aber immer noch besser als die Alternative: Wir alle kannten Jüdinnen und Juden, die von den Nazis verschleppt und in Konzentrationslagern ermordet worden waren. Meine eigene Familie hatte sogar selbst jüdische Flüchtlinge aufgenommen, die es geschafft hatten, noch während des Krieges zu fliehen. Einmal hatten zwei meiner Kolleginnen – Geneviève und Marie – auf dem Weg zurück zum labo darüber getuschelt, dass Monsieur Mering wohl ursprünglich in Russland zur Welt gekommen sei, seinem perfekten Französisch zum Trotz. Außerdem gestanden sie sich gegenseitig ein, ihn ziemlich attraktiv zu finden, was mich erröten ließ. Ich bin zwar ganz ihrer Meinung, aber zugeben will ich das nicht, nicht mal mir selbst gegenüber. Abgesehen davon scheint niemand etwas Näheres über Monsieur Merings derzeitiges Privatleben zu wissen, was angesichts der vielfältigen sozialen Kontakte der Kollegen innerhalb und außerhalb des labo eigentlich erstaunlich ist.

Wer ist dieser Jacques Mering? Das wüsste ich doch nur zu gerne. Und warum komme ich, eine sechsundzwanzigjährige Frau, mir wie ein kleines Mädchen vor, wenn ich an ihn denke?

»Also«, sagt Monsieur Mering im Bemühen um ein möglichst professorales Auftreten. »Was sehen Sie, wenn Sie dieses Bild betrachten?« Er reicht mir eine Aufnahme, die wir Anfang der Woche gemacht haben; damit wir ein solches Bild erhalten, wird die Probe, die wir heute für das Röntgengerät präpariert haben, mehr als einen ganzen Tag lang mit Röntgenstrahlen bombardiert werden.

Ich mustere die verstreuten Punkte auf der fotografischen Platte und die unterschiedlich grau, weiß und schwarz abgestuften konzentrischen Kreise in der Mitte. Dann lasse ich meinen Blick weich werden, eine kuriose Gabe, die mich schon mein Leben lang begleitet, und die Muster offenbaren sich mir.

»Natürlich muss ich erst noch die entsprechenden Messungen durchführen, aber die Art und Weise, wie sich die Flecken hier in ihrer Intensität verändern, lässt darauf schließen, dass die Röntgenstrahlen aufgrund der Beschaffenheit des Kristalls in manchen Bereichen konzentrierter, in anderen dagegen komplett abgeblockt waren« – ich deute auf die abgebildeten Flecken –, »und das wiederum kann uns eine Idee von der räumlichen Anordnung der Atome vermitteln.«

»Was genau sehen Sie?«

Ich greife nach Papier und Bleistift und fertige die grobe Skizze einer dreidimensionalen Zeichnung an. »Wenn ich eine Einschätzung abgeben soll – was ich nur ungern tue, weil ich lieber auf Grundlage aller verfügbaren Daten arbeite –, dann würde ich sagen, die Struktur könnte aus dieser Perspektive in etwa so aussehen.« Ich zögere kurz und reiche ihm dann die Skizze. Wie kann ich mich nur zu einer solchen Vermutung hinreißen lassen? Anderen gegenüber eine Schlussfolgerung zu äußern, die nicht auf der Grundlage von Versuchen beruht und auch auf keiner vollständigen Beweisführung, widerspricht komplett meiner wissenschaftlichen Ausbildung; und es widerspricht meinem Perfektionismus, der mir von Kindesbeinen an zu eigen ist, und meinem Widerwillen, das Handtuch zu werfen, egal in welcher Situation. Und doch kann ich nicht Nein sagen; ich will ihn nicht enttäuschen. Also reiche ich ihm die Skizze.

Fast unmerklich weiten sich seine Augen, dann fragt er, ohne die Skizze zu kommentieren: »Würden Sie irgendetwas verändern vor der nächsten Aufnahme?«

»Ich könnte die Röntgenstrahlen in einer Reihe bestimmter Winkel ausrichten, um die Beugung zu verändern, außerdem habe ich ein paar Ideen, wie ich den Kristall so positionieren könnte, dass sich seine Struktur am ehesten vollständig erfassen lässt.« Ich notiere ein paar Berechnungen und zeige ihm meinen Röntgenkristallographieplan für diese konkrete Probe.

»Incroyable«, raunt er, ohne die Augen von meinen abzuwenden. »Und Ihr Blick für Muster ist erstaunlich. Bei Ihrem Talent, Materialien für Versuche und Analysen zu präparieren, und Ihren ganzen innovativen Methoden kann ich es kaum erwarten, bis ich Ihre Entdeckungen zu sehen bekomme. Stellen Sie sich nur mal vor, was Ihre Erkenntnisse über die Architektur von Substanzen uns alles über deren Verhalten und Funktion verraten können!«

»Ich hoffe sehr, dass ich Ihren Erwartungen gerecht werden kann, Monsieur Mering.«

Das sonst in seinen Augen oder Mundwinkeln allgegenwärtige Lachen verflüchtigt sich, und einen Moment lang denke ich, er ist enttäuscht von mir. »Rosalind«, sagt er dann, und mir stockt der Atem, als ich das erste Mal meinen Namen aus seinem Mund höre. »Wie können Sie so etwas sagen? Wo Sie doch jede einzelne meiner Erwartungen in Sie längst übertroffen haben.«

Kapitel 4

22. März 1947

Paris

»Ich glaube ja fast, du bist verliebt in Paris, Rosalind. Richtig aufgeblüht bist du, so habe ich dich in Cambridge nie erlebt. Sogar deine Kleidung ist schon richtig französisch«, sagt Adrienne und nippt an ihrem Espresso, den sie uns nach dem gemeinsamen Dinner serviert hat.

Ich streiche meinen weit geschnittenen smaragdgrünen Rock glatt, in den ich eine blütenweiße Bluse im neuesten Stil gesteckt habe, und freue mich über das Kompliment. Adriennes Lob gilt normalerweise ausschließlich meinem Geist.

In ihrem spärlich, aber gemütlich eingerichteten Appartement nehmen die Familienfotos einen prominenten Platz ein; kurz vor dem Einmarsch der Nazis hatte sie es gerade noch rechtzeitig geschafft, die Bilder einzupacken und nach London zu gehen, bis es wieder sicher war in Paris. Zum Glück war Adrienne schon früh davon ausgegangen, dass sie als Jüdin und Wissenschaftlerin ins Visier der Nazis geraten würde. »Ich hatte ja eigentlich erwartet, dich hier regelmäßig sonntags zum Abendessen dazuhaben«, sagt sie mit einer ausladenden Geste, die den ganzen Raum einschließt, »aber es ist ganz schön schwierig –« Sie hält inne, sucht nach den richtigen Worten. »Wie sagen die Engländer – einen Platz auf deiner Tanzkarte zu ergattern.«

Ich muss lachen über die weltgewandte Adrienne, wie sie sich an einer umgangssprachlichen englischen Redewendung versucht. Das passt natürlich hinten und vorne nicht, ihr Intellekt und ihre Weltanschauung sind viel zu weit für die beengte englische Gesellschaft. »Tut mir leid, Adrienne, aber die anderen chercheurs halten mich ganz schön auf Trab an den Wochenenden. Als es noch kälter war, waren wir ab und an Ski laufen, und jetzt, wo es etwas wärmer ist, gehen wir im Wald von Chantilly spazieren oder sehen uns an verregneten Nachmittagen eine Ausstellung im Grand Palais an.«

»Das klingt wundervoll – und nach genau der richtigen Mischung für dein Alter und deine Interessen. Dann hoffe ich mal, dich zumindest im späteren Frühjahr häufiger zu Gesicht zu bekommen; zum Beispiel zum regelmäßigen Tennisspiel mit meinen Freunden und mir«, sagt sie in Anspielung auf den Sport, dem wir beide so gerne nachgegangen waren, als wir noch zusammen in Cambridge wohnten. Ihre Gabel schwebt über dem Pudding, den ich zum Nachtisch mitgebracht habe, einem Gemengsel aus den spärlichen Zutaten, die momentan in den Geschäften zu haben sind: Dosenmilch, Rahmkäse, Zucker, etwas gehackte Schokolade, die ich von zu Hause geschickt bekommen habe, und eine Banane. »Wie auch immer, ich würde ohnehin nicht wollen, dass du die Wochenenden mit einer alten Frau verbringst, sosehr du mir auch am Herzen liegst.«

Beinahe schnaube ich laut auf. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, Adrienne Weill als alte Frau zu bezeichnen. Ja, diese brillante jüdische Physikerin und Ingenieurin ist Ende vierzig und hat sogar noch bei Marie Curie selbst studiert, nichtsdestotrotz nimmt sie weit stärker am Leben um sich herum teil als die meisten mit Ende zwanzig. Als Metallurgin in einem staatlich geförderten Forschungslabor der Marine ist sie außerdem nicht nur in die aktuellsten wissenschaftlichen Entwicklungen, sondern auch in die politischen Geschehnisse involviert.

»Deine Familie hat dich vermutlich schon besucht? Und deine Tanzkarte ebenfalls ordentlich aufgefüllt?«, fragt sie mit verhaltenem Lächeln. Während ihrer Jahre in England haben Adrienne und ihre Tochter Marianne, die mit ihr nach London gezogen war, meine Familie recht gut kennengelernt. Wir luden sie grundsätzlich zu den jüdischen Feiertagen zu uns ein, und meine Geschwister fanden immer einen Grund, mich in dem Studentenwohnheim in Cambridge zu besuchen, das Adrienne neben ihrer Lehrtätigkeit für ein paar ihrer Studenten unterhielt. Wie anders mein Leben doch aussähe ohne diese außergewöhnliche Freundin, die so beispielhaft das reichhaltige Leben repräsentiert, das eine Wissenschaftlerin eben auch führen kann. Wo ich heute wohl stünde, sinniere ich, hätte ich nie an ihre Tür in Cambridge geklopft und den Französischunterricht eingefordert, den sie jedem versprochen hatte, der in den Fonds für ihr Professorinnengehalt einzahlte?

»Bisher waren nur Jenifer und Colin hier.« Ich berichte von Colins Besuch, dem älteren meiner beiden jüngeren Brüder, und dem der neun Jahre jüngeren Jenifer, die immer noch auf die St. Paul’s School geht und mir manchmal eher wie eine Nichte als wie eine Schwester vorkommt. »Wobei Mama schon ihren Besuch für nächste Woche angekündigt hat, wenn Madame für vierzehn Tage verreist ist. Ich werde ihr ein Bett im Salon herrichten.«

»Deine Mutter will nicht ins Hotel?« Adrienne wirkt überrascht.

»Sie will haargenau wissen, wie ich lebe, und das heißt: wohnen, wo ich wohne, essen, wo ich esse, und natürlich das labo besichtigen. So hat sie es jedenfalls gesagt.«

Adrienne zieht eine ihrer eindrucksvollen Brauen hoch. »Denkst du, es steckt etwas anderes dahinter?«

»Du weißt ja, meine Eltern waren nicht gerade begeistert, als ich ihnen eröffnet habe, dass ich nach Paris gehen würde. Sie hatten einfach Angst, dass die Stadt noch arg zu kämpfen hat nach dem Krieg und dass ich vielleicht nicht …«

»Dass du nicht den Lebensstandard halten könntest, den du von zu Hause gewohnt warst«, unterbricht Adrienne.

Tatsächlich gehört die Familie Franklin einer ziemlich exklusiven anglojüdischen Gemeinschaft an, räume ich insgeheim ein, deren Wurzeln sich nicht nur bis zum großen Rabbi Löw von Prag ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lassen, sondern sogar bis zu König David, dem Gründer Jerusalems und König von Israel um 1000 vor Christus. Nicht lange nachdem meine Vorfahren im 18. Jahrhundert von Polen nach England gekommen waren, traten sie in die Geschäfts- und Finanzwelt ein, woraufhin Jahrhunderte des Wohlstands und hochrangiger Regierungsämter einschließlich eines Kabinettspostens folgten. Dabei hat Papa trotz des großen Reichtums der Familie stets Wert auf eine bedachtsame und eher bescheidene Lebensführung gelegt, die ohne jede Protzerei auskommt. So wuchsen meine vier Geschwister und ich zwar komfortabel, aber genügsam in unserem Haus in Bayswater auf, obwohl mein Großvater ein prächtiges Townhouse in London und auch noch ein Anwesen in Buckinghamshire besaß, und es war vollkommen normal für uns, mit der Metro zu fahren und einen beträchtlichen Teil unserer Freizeit wohltätigen Zwecken zu widmen, insbesondere durch die Unterstützung Hunderter jüdischer Flüchtlinge, für die wir Einreisegenehmigungen organisierten und deren Kinder aus den Kindertransporten wir bei uns aufnahmen. Das alles geschah neben unserem regulären Engagement für Papas bevorzugte Wohltätigkeitsorganisation, das von ihm selbst geleitete Working Men’s College, an dem er abends im Rahmen eines Lehrprogramms unterrichtete, das auch der Arbeiterklasse Chancen bieten und dadurch die Kluft zwischen den Gesellschaftsschichten überbrücken sollte.

Wie immer, wenn der Wohlstand meiner Familie erwähnt wird, fangen meine Wangen an zu glühen, eine Mischung aus Verlegenheit und Ärger. Dabei weiß Adrienne besser als sonst jemand, dass meine Familie nie geprahlt hat mit ihrem Reichtum – im Gegenteil: Mein Vater gibt sich sogar alle Mühe, seinen Wohlstand herunterzuspielen.

Es fällt mir daher nicht leicht, meine Stimme zu mäßigen, als ich antworte. »Nicht wirklich. Es ging eher um die Vorstellung, mich so kurz nach Kriegsende so weit weg zu wissen.«

»Das kann ich gut verstehen, Rosalind. Du bist eine bezaubernde junge Frau und ganz auf dich selbst gestellt in einer Stadt, die noch vor Kurzem von den Nazis besetzt war. Natürlich machen sich Muriel und Ellis Gedanken um dich.« Sie nippt an ihrem Espresso. »Und genau deshalb musst du deiner Mutter zeigen, dass es nicht den geringsten Grund zur Sorge gibt und sie sich im Gegenteil darüber freuen kann, dass du in Paris lebst.«

Ich muss lächeln, weil Adrienne meine Familie so haargenau durchschaut. »Genau das habe ich vor. Die vier Tage sind schon bis ins Detail durchgeplant. Ich werde das reichhaltige Lebensmittelangebot auf dem Markt voll auskosten und ein paar typisch französische Gerichte für sie zubereiten …«

Wir lachen über die notorische Lebensmittelknappheit auf den Märkten.

»… und am Wochenende werden wir eine Impressionismusausstellung besuchen und in die Comédie-Française gehen. Außerdem bekommt sie eine umfassende Führung durchs labo und ich werde ihr meine charmanten chercheur-Freunde vorstellen. Damit schlage ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie kann berichten, dass ich erstens an wichtigen Dingen arbeite und zweitens nicht einsam bin – zwei der Hauptbedenken meines Vaters.«

»Parfait«, sagt Adrienne und nickt. »Soll ich Marcel dazubitten, wenn deine Mutter das labo besucht?«

»Ich glaube nicht, dass es nötig ist, Monsieur Mathieu von seinen Verpflichtungen abzuhalten. Monsieur Mering wird dem labo sicher den angemessenen Glanz verleihen und meine Arbeit gebührend loben.«

»Apropos Monsieur Mering.« Adriennes Blick verweilt auf meinem Gesicht. »Wir haben noch gar nicht über das labo gesprochen. Die Arbeit und die Leute, meine ich.«

Voller Freude, meine neue Tätigkeit in der Röntgenkristallographie endlich mit jemandem teilen zu können, der nicht nur versteht, wovon ich spreche, sondern auch selbst ernsthaft daran interessiert ist, berichte ich lebhaft von meinen Entdeckungen und den skurrilen Gewohnheiten meiner Forscherkollegen. Nur Monsieur Mering selbst lasse ich außen vor. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass meine Gefühle für ihn doch recht kompliziert sind und ich deutlich häufiger an ihn als Mann – statt als Wissenschaftler – denke, als mir lieb ist.

»Hört sich an, als hättest du schon eine echte Verbindung zu den anderen Wissenschaftlern aufgebaut.« Sie lächelt. »Wer weiß, vielleicht heiratest du ja auch mal einen von ihnen, so wie ich. Und bleibst für immer in Frankreich.«

»Niemals! Ich könnte nie Wissenschaftlerin und Ehefrau und Mutter gleichzeitig sein«, platze ich heraus. Mein dünner Vorrat an Zurückhaltung ist erschöpft. Adrienne ist meine Ausbrüche zwar gewohnt, aber diesmal bin ich wohl zu weit gegangen.

»Warum das denn, Rosalind?« Ihre Schultern versteifen sich und ich würde am liebsten die so brüsk herausgeplatzten Wörter wieder einfangen. Wie konnte ich so etwas nur ausgerechnet Adrienne gegenüber sagen? Ich tappe doch einfach in jedes Fettnäpfchen! Auch wenn ich es tatsächlich so gemeint habe, sollte ich mir eine solche Aussage zumindest der Frau gegenüber verkneifen, die mir ein erfolgreiches Dasein als Wissenschaftlerin nicht nur immer vorgelebt, sondern mir auch noch selbst den Weg dorthin geebnet hat. »Ich bin Wissenschaftlerin und Mutter. Und vor dem Tod meines Mannes war ich auch noch Ehefrau.«

»Ich fürchte, damit bist du die Ausnahme, Adrienne. Außerdem hat dein Mann deine Karriere immer voll und ganz unterstützt, ähnlich wie Pierre Curie seine Frau unterstützte; solche Männer sind rar. Und das Muttersein hat auch nur funktioniert, weil dein Terminkalender dir genügend Zeit für Marianne gelassen hat. Ein Kind sollte eine Mutter haben, die für es da ist und die ihm die Fürsorge und Zuneigung gibt, die es braucht. Das kann eine berufstätige Frau nicht leisten.«

»Wie kannst du so etwas sagen? Du und deine vier Geschwister, ihr seid doch hauptsächlich von Nannie Griffiths aufgezogen worden, während deine Mutter ihre ganze Zeit und Aufmerksamkeit deinem Vater und ihrem Freiwilligendienst gewidmet hat – sehr zum Wohle der ärmeren Bevölkerung Englands und der jüdischen Flüchtlinge von überallher –, und daran hast du ja wohl nicht den geringsten Schaden genommen, wie es scheint.«

Ihre Worte treffen mich, vor allem, weil es stimmt, was sie sagt. Wie kann ausgerechnet ich gegen eine Tatsache ankämpfen? Das widerstrebt mir schon von Natur aus und umso mehr aufgrund meiner Ausbildung.

»Oh Adrienne, es tut mir furchtbar leid. Ich wollte nicht …«

Sie winkt ab, ein Zeichen dafür, dass die Auseinandersetzung beendet und alles wieder in Ordnung ist zwischen uns, ganz nach französischer Manier. »Du bist jung und du bist unschuldig. Die Zeit – und vielleicht die Liebe – werden deine Meinung schon noch ändern.«

Ich will widersprechen, will ihr sagen, dass ich schon vor Langem zu dem Schluss gekommen bin, dass Wissenschaft und Liebe nicht zusammenpassen. Aber Adrienne gibt mir nicht die Gelegenheit dazu. Stattdessen spürt sie, ganz die Ausnahmeforscherin, dass es da eine Lücke gibt in meiner Antwort, und sie ist fest entschlossen, diese Lücke aufzuspüren.

»Erzähl mir lieber noch etwas über Monsieur Mering. Du hast ihn kaum erwähnt bisher, dabei muss er doch allgegenwärtig sein im labo.«

Wieder glühen meine Wangen und ich kann ihr nicht in die Augen sehen.

»Er ist ein exzellenter Wissenschaftler. Und Lehrer.«

»Und du bist sicher eine exzellente Schülerin.« Dann wird sie ganz ruhig und besonnen. »Pass gut auf dich auf, ma chère. Du bist genau die Art attraktives Mädchen, die seine Aufmerksamkeit erregt.«

Kapitel 5

21. Mai 1947

London

Ich verfolge, wie David und Myrtle unter der Chuppah ihr Gelübde ablegen. Mein sonst eher stoischer älterer Bruder blickt so zärtlich auf seine Braut, dass mir die Tränen kommen; einen so sanften Ausdruck sieht man bei ihm nur selten. Eigentlich gilt das für alle Franklins. Sentimentalität und offen zur Schau getragene Zuneigung sind rar in unserer Familie – beziehungsweise werden sie sogar eher bewusst unterdrückt – und so löst Davids Anblick diese unerwartete Reaktion in mir aus. Ich senke den Blick – Papa wäre entsetzt, würde er mich so sehen.

Als der Rabbi seinen Segensspruch intoniert, sind meine Tränen getrocknet und ich kann wieder aufblicken. Unter großem Beifall schreiten Braut und Bräutigam nun zum Altar, eingehend beäugt von einer Phalanx von Franklins, die sich in den gegenüberliegenden Bankreihen niedergelassen hat. Meine Eltern geben den Sebag-Montefiores, Myrtles Mutter und Vater, die Hand, es ist offensichtlich, wie stolz sie sind auf diese Verbindung, auf den Zusammenschluss mit einer weiteren wohlhabenden, etablierten jüdischen Familie.

Mit meiner jüngeren Schwester Jenifer und meinen beiden jüngeren Brüdern Roland, einundzwanzig Jahre alt, und Colin, vierundzwanzig, im Schlepptau schließe ich mich den Gästen an, die nun in den Empfangssaal strömen. Wir gesellen uns zu dreien von Papas fünf Geschwistern, die gemeinsam die vor der Empfangsreihe aus Brautpaar, meinen Eltern und den Sebag-Montefiores Schlange stehenden Hochzeitsgäste in Augenschein nehmen.

»Was für eine Verschwendung. Wenn man sich vorstellt, was die Fawcett Society oder die Townswomen’s Guild mit all dem Geld tun könnten – für Frauen.« Tante Alice meint die üppigen Blumengebinde, den von Kellnern in weißen Anzügen auf Silbertabletts dargebotenen Wein und die koscheren Horsd’œvres mit rationiertem Fleisch, die die Sebag-Montefiores ein kleines Vermögen gekostet haben müssen. Ihre Sichtweise überrascht mich keineswegs, auch wenn sie sich dadurch bislang nicht hat bewegen lassen, ihre hübsche Wohnung oder ihren komfortablen Lebensstil aufzugeben. Tante Alice war vor annähernd vierzig Jahren bei Hofe vorgestellt worden, hatte das High-Society-Dasein aber schon bald gegen ein von einer sozialistischen Frauenrechtspolitik geprägtes Leben eingetauscht, sich die Haare kurz geschoren und eine nebulöse Langzeitbeziehung mit einer Mitbewohnerin geführt, auf die lieber niemand näher eingehen will. Dennoch bin ich ein wenig schockiert, dass sie es wagt, ihre Gefühle hier derart offen zu äußern.

Onkel Hugh beäugt die Szenerie durch seine dicken Brillengläser und schnaubt. »Du sagst es, Alice«, meint er knapp und verfällt wieder in Schweigen. Was den Kapitalismus und Frauenrechte betrifft, ist er zwar ganz auf Tante Alice’ Seite – er landete wegen seiner vehementen suffragistischen Ansichten sogar schon einmal im Gefängnis, nachdem er Winston Churchill wegen dessen ausbleibender Unterstützung des Frauenwahlrechts mit einer Peitsche attackiert hatte –, weiß sich im innersten Kreis der Familien Franklin und Sebag-Montefiores aber zurückzuhalten. Die Art Philanthropie, die mein Großvater Arthur Franklin, der vor über zehn Jahren verstorbene Patriarch unserer Familie, seinen Nachkommen – Papa ist der Jüngste – nahegelegt hatte, ist jedenfalls nicht seine Sache.