9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte

- Sprache: Deutsch

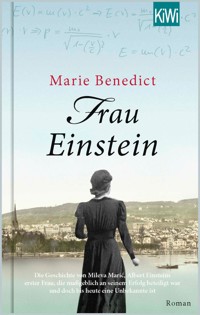

War Albert Einsteins erste Frau Mileva Maric das eigentliche Genie in der Familie? Marie Benedict erzählt in ihrem biografischen Roman die wahre Geschichte einer Frau, die mit ihrer Forschung Bahnbrechendes geleistet hat und dennoch bis heute eine Unbekannte ist. Dieser Roman rückt zum ersten Mal Mileva Maric in den Mittelpunkt der Geschichte um die Entdeckung der Relativitätstheorie. Die erste Frau des Nobelpreisträgers war maßgeblich beteiligt an seinen wissenschaftlichen Errungenschaften. Marie Benedict zeichnet eine atemberaubende Liebes- und Emanzipationsgeschichte nach, die Albert Einstein in ein völlig anderes Licht stellt. Zürich 1896: Mileva Maric, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen in Serbien, ist eine der ersten Frauen, die am Polytechnikum studieren dürfen. Gegen alle Vorurteile und Widerstände gehört die ehrgeizige junge Frau bald zu den Besten ihres Faches. Ihr großes Talent für Mathematik bleibt auch einem ihrer Kommilitonen, dem charismatischen Physikstudenten Albert Einstein, nicht lange verborgen. Die beiden tauschen sich über ihre Arbeit aus, verlieben sich und werden ein Paar. Zusammen arbeiten sie an der Relativitätstheorie, zunächst weitgehend gleichberechtigt. Doch als Mileva schwanger wird und ihre gemeinsame Forschung die erste öffentliche Aufmerksamkeit erhält, wird sie immer unsichtbarer im Schatten ihres Mannes, der als strahlendes Genie bis heute weltberühmt ist. »Die bewegende Geschichte von Albert Einsteins erster Frau, einer brillanten Wissenschaftlerin, die ihr Leben in seinem Schatten fristen musste.« Sue Monk Kidd, Autorin von »Die Bienenhüterin«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2018

Sammlungen

Ähnliche

Marie Benedict

Frau Einstein

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Marie Benedict

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Marie Benedict

Marie Benedict, geboren 1973, studierte am Boston College Geschichte und Kunstgeschichte und an der Boston University School of Law. Sie ist Anwältin und lebt mit ihrer Familie in Pittsburgh.

Marieke Heimburger, geboren 1972, hat in Düsseldorf Literaturübersetzen für Englisch und Spanisch studiert. Seit 1998 übersetzt sie englischsprachige Literatur, u.a. Stephanie Meyer, Rowan Coleman, Kiera Cass, Sally McGrane, seit 2010 auch aus dem Dänischen, u.a. Jussi Adler-Olsen, Anna Grue, Mads Peder Nordbo.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Zürich 1896: Mileva Maric, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen in Serbien, ist eine der ersten Frauen, die am Polytechnikum studieren dürfen. Gegen alle Vorurteile und Widerstände gehört die ehrgeizige junge Frau bald zu den Besten ihres Faches. Ihr großes Talent für Mathematik bleibt auch einem ihrer Kommilitonen, dem charismatischen Physikstudenten Albert Einstein, nicht lange verborgen. Die beiden tauschen sich über ihre Arbeit aus, verlieben sich und werden ein Paar. Zusammen arbeiten sie an der Relativitätstheorie, zunächst weitgehend gleichberechtigt. Doch als Mileva schwanger wird und ihre gemeinsame Forschung die erste öffentliche Aufmerksamkeit erhält, wird sie immer unsichtbarer im Schatten ihres Mannes, der als strahlendes Genie bis heute weltberühmt ist.

Marie Benedict erzählt in ihrem Roman die wahre Geschichte einer Frau, die mit ihrer Forschung Bahnbrechendes geleistet hat und dennoch bis heute eine Unbekannte ist.

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Teil I

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Teil II

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Teil III

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Epilog

Anmerkung der Autorin

Dank

Förderhinweis

Prolog

4. August 1948

Zürich

Huttenstraße 62

Bald ist es überstanden. Das Ende kommt näher wie ein dunkler, verführerischer Schatten, der mein Licht auslöschen wird. Meine Zeit läuft ab, und ich blicke zurück.

Wie bin ich von meinem Weg abgekommen? Wie habe ich Lieserl verloren?

Die Dunkelheit wird dichter. In der kurzen Zeit, die mir verbleibt, grabe ich in der Vergangenheit nach Antworten wie eine Archäologin. Ich hoffe, herauszufinden, dass die Zeit – so, wie ich es vor vielen Jahren vermutet habe – relativ ist.

Mileva »Mitza« Marić Einstein

Teil I

Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird.

– Sir Isaac Newton –

Kapitel 1

20. Oktober 1896

morgens

Zürich

Ich strich meine frisch gebügelte weiße Bluse glatt, richtete die um den Kragen liegende Schleife und schob eine lose Strähne zurück in meine Hochsteckfrisur. Ich hatte den Weg durch Zürichs Straßen zum Eidgenössischen Polytechnikum zu Fuß zurückgelegt, und die feuchte Witterung war dabei eine Herausforderung für meine sorgfältig gepflegte Erscheinung. Mein widerspenstiges dunkles Haar, das sich weigerte, an seinem Platz zu bleiben, ärgerte mich. Ich wollte, dass heute alles perfekt war.

Ich straffte die Schultern, stellte mir vor, nicht ganz so klein geraten zu sein, wie ich es leider war, und legte die Hand auf die massive Messingklinke zum Seminarraum. Das darin eingravierte griechische Schlüsselmuster war von zahllosen Studentenhänden abgegriffen, und auf der riesigen Klinke wirkte meine Hand so winzig wie die eines Kindes. Ich zögerte. Nun drück sie schon herunter. Öffne die Tür, ermahnte ich mich selbst. Du kannst es. Über diese Schwelle zu treten ist nichts Neues für dich. Du hast schon so oft die Kluft überwunden, die sich überall für lernbegierige Mädchen auftut. Dennoch zögerte ich. Ja, der erste Schritt war stets der schwerste – aber der zweite war in der Regel auch nicht viel leichter, das wusste ich nur zu gut. In diesem Augenblick, kaum mehr als einen Atemzug lang, konnte ich förmlich hören, wie Papa mir auf Serbisch flüsternd zuredete: »Trau dich. Du bist eine mudra glava. Ein weiser Kopf. In unseren Adern fließt Banditenblut, unsere slawischen Vorfahren waren Räuber, die sich mit allen Mitteln holten, was ihnen zustand. Hol dir, was dir zusteht, Mitza. Hol dir, was dir zusteht.«

Ich durfte ihn auf gar keinen Fall enttäuschen.

Ich drückte die Klinke herunter und öffnete die Tür. Sechs Augenpaare richteten sich auf mich: fünf von in dunklen Anzügen steckenden Studenten und eines von einem Professor in schwarzer Robe. Verständnislos bis feindselig sahen sie mich aus ihren blassen Gesichtern an – offenbar waren sie vollkommen unvorbereitet auf eine weibliche Kommilitonin. Sie sahen fast schon ein bisschen komisch aus mit ihren aufgerissenen Augen und den offen stehenden Mündern, aber ich verkniff mir ein Lachen. Ich zwang mich, nicht auf die achtzehnjährigen Spunde, ihre teigigen Gesichter und die stark gewachsten Schnurrbärte zu achten, mit denen sie wohl hofften, älter auszusehen.

Ich war am Polytechnikum, weil ich Physik und Mathematik studieren wollte – nicht, um neue Freunde zu finden oder anderen zu gefallen. Das rief ich mir in Erinnerung, als ich mich für die Begegnung mit meinem Professor wappnete.

Professor Heinrich Friedrich Weber und ich sahen einander an. Mit seiner langen Nase, den buschigen Brauen und dem akkuraten Bart entsprach die imposante Erscheinung des berühmten Physikprofessors ganz seinem ihm vorauseilenden Ruf.

Ich wartete darauf, dass er das Wort an mich richtete. Alles andere wäre als Impertinenz aufgefasst worden. Einen solchen Fauxpas konnte ich mir nicht leisten, da alleine meine Anwesenheit am Polytechnikum für viele bereits eine Unverschämtheit war. Es war ein Balanceakt: Einerseits war ich fest entschlossen, diesen bislang unbeschrittenen Weg zu gehen, andererseits wurde von mir erwartet, mich anzupassen.

»Ja, bitte? Wer sind Sie?«, fragte er, als erwartete er mich nicht, als hätte er noch nie von mir gehört.

»Fräulein Mileva Marić, Herr Professor.« Ich betete, meine Stimme möge nicht zittern.

Ausgesprochen langsam studierte Weber die Klassenliste. Natürlich wusste er genau, wer ich war. Er war der Leiter der Studiengänge Mathematik und Physik, ich hatte meine Bewerbung direkt an ihn geschickt, und er selbst hatte mir die Zulassung erteilt. Ich war die fünfte Frau, die je zu diesem vierjährigen Studium an der Abteilung VI der mathematischen Sektion zugelassen worden war. Mit dem demonstrativen Suchen nach meinem Namen auf der Liste wollte er seinen Studenten wohl signalisieren, was er von mir und meinem Vorhaben hielt. Und ihnen seinen Segen erteilen, sich seiner Haltung anzuschließen.

»Das Fräulein Marić aus Serbien oder einem anderen dieser österreichisch-ungarischen Länder?«, fragte er, ohne aufzusehen, als könne es in Sektion VI noch ein anderes Fräulein Marić geben, das womöglich aus einer respektableren Gegend stammte. Mit seiner Frage machte Weber deutlich, was er von Menschen slawischer Abstammung hielt: Wir waren Ausländer, die den in der neutralen Schweiz ansässigen alemannischen Volksstämmen unterlegen waren. Noch ein Vorurteil, das ich würde widerlegen müssen, wenn ich es hier zu etwas bringen wollte. Als wäre der Umstand, die einzige Frau in Abteilung VI zu sein – und die fünfte, die je zum Studium der Physik und Mathematik zugelassen worden war –, nicht schon Schwierigkeit genug.

»Ja, Herr Professor.«

»Setzen Sie sich«, sagte er schließlich und zeigte auf den einzigen freien Platz. Mein Glück, dass er schön weit von seinem Pult entfernt war. »Wir haben bereits angefangen.«

Wie bitte? Unterrichtsbeginn war erst in fünfzehn Minuten. War meinen Mitstudenten etwas mitgeteilt worden, von dem ich nichts wusste? Hatten sie sich gegen mich verschworen und verabredet, früher anzufangen? Ich hätte sie gerne gefragt, unterließ es aber. Eine solche Auseinandersetzung wäre Öl ins Feuer meiner Gegner gewesen. Und es spielte ja auch keine Rolle. Dann würde ich morgen eben eine Viertelstunde früher kommen. Und übermorgen noch früher und am Tag darauf noch früher, wenn nötig. Ich würde mir nicht eine Minute von Professor Webers Vorträgen entgehen lassen. Wenn er glaubte, ich würde mich von einem frühen Unterrichtsbeginn abschrecken lassen, hatte er sich getäuscht. Ich war schließlich die Tochter meines Vaters.

Ich nickte Weber zu und warf einen Blick auf den Weg, den ich von der Tür zu meinem Platz würde zurücklegen müssen. Wie üblich überschlug ich sofort, wie viele Schritte er wohl erforderte, und überlegte, wie ich diese Strecke angehen sollte. Zunächst versuchte ich, mich so aufrecht wie möglich zu halten und mein Hinken zu verbergen, doch das Nachziehen meines einen Fußes war deutlich im ganzen Raum zu hören. Spontan beschloss ich, meinen Makel nicht zu verstecken. Meine Kommilitonen sollten meine angeborene Behinderung ruhig sehen.

Ein schwerer Schritt, nachziehen. Ein schwerer Schritt, nachziehen. Immer wieder. Achtzehnmal, bis ich meinen Platz erreicht hatte. Da bin ich, meine Herren, hätte ich am liebsten bei jedem Nachziehen meines schwächeren Fußes gesagt. Sehen Sie her, dann haben wir es hinter uns.

Ich geriet vor Aufregung ins Schwitzen, um mich herum war es mucksmäuschenstill. Peinlich berührt von meiner Behinderung oder meinem Geschlecht oder beidem, hatten alle den Blick von mir abgewandt.

Alle bis auf einen.

Der junge Mann mit dem wilden dunklen Lockenschopf sah mich unverwandt an. Völlig untypisch für mich begegnete ich seinem Blick. Doch selbst als ich ihn direkt ansah und förmlich dazu herausforderte, über mich und meine Mühen zu spotten, wandte er den Blick unter den schweren Lidern nicht ab. Stattdessen bildeten sich Fältchen in seinen Augenwinkeln, als sich der Mund unter seinem dunklen Schnurrbart zu einem Lächeln verzog. Es war ein verwirrtes, bewunderndes Lächeln.

Für wen hielt er sich? Was wollte er mit diesem Blick sagen?

Diese Frage musste ich für den Moment unbeantwortet lassen. Ich setzte mich neben ihn, holte Papier, Tinte und Füllhalter aus der Tasche und war dann bereit für Professor Webers Vorlesung. Ich würde mich von dem frechen, unbekümmerten Blick eines Mitstudenten, der das Glück hatte, ein Mann zu sein, nicht ins Bockshorn jagen lassen. Ich sah nach vorn, während ich die Augen meines Sitznachbarn zwar noch immer auf mir spürte, aber ignorierte.

Ganz anders Professor Weber. Er richtete einen strengen Blick auf den jungen Mann neben mir und räusperte sich, und als der immer noch zu mir statt zu seinem Lehrer am Katheder sah, sagte er: »Dürfte ich um die Aufmerksamkeit aller Anwesenden bitten. Dies ist Ihre erste und letzte Verwarnung, Herr Einstein.«

Kapitel 2

20. Oktober 1896

nachmittags

Zürich

Ich betrat das Vestibül der Pension Engelbrecht, schloss leise die Tür hinter mir und reichte dem wartenden Dienstmädchen meinen nassen Regenschirm. Vom hinteren Salon war Gelächter zu hören. Ich wusste, die anderen Mädchen warteten dort mit vielen gut gemeinten Fragen auf mich, aber mir war jetzt einfach nicht danach zumute. Ich musste erst eine Weile für mich allein sein und über den Tag nachdenken, und wenn es nur für ein paar Minuten war. Ich schickte mich an, die Treppe hinaufzuschleichen.

Knarz. Verdammt. Diese eine lose Holzdiele.

Helene tauchte unter dem Rascheln ihrer kohlengrauen Röcke und mit einer dampfenden Tasse Tee in der Hand aus dem hinteren Salon auf. »Mileva! Wir warten auf Sie! Haben Sie das etwa vergessen?« Sie nahm mich bei der Hand und zog mich mit sich zum hinteren Salon, den wir unter uns inzwischen das Spielzimmer nannten. Wir fanden, wir konnten dem Raum gut einen anderen Namen geben, da wir die Einzigen waren, die ihn nutzten.

Ich lachte. Wie hätte ich die letzten Monate in Zürich bloß ohne die anderen Mädchen überstanden? Milana, Ružica und vor allem Helene, die mit ihrer Schlagfertigkeit, ihrer gütigen Art und seltsamerweise einem ganz ähnlichen Hinken wie eine Seelenverwandte für mich war. Warum hatte ich sie nicht vom ersten Tag an in mein Leben gelassen?

Als mein Vater und ich einige Monate zuvor nach Zürich gekommen waren, hatte ich mir solche Freundschaften überhaupt nicht vorstellen können. Ich war es aus meiner gesamten Schulzeit gewohnt gewesen, mit meinen Mitschülern nicht gut auszukommen – im besten Fall gingen sie einfach nur auf Abstand, im schlimmsten verspotteten sie mich –, und hatte mich ganz auf ein der Wissenschaft geweihtes, einsames Leben eingestellt. Doch es kam anders.

Papa und ich waren ein bisschen wacklig auf den Beinen, als wir nach zweitägigem Durchrütteln ab Zagreb in Zürich aus dem Zug stiegen. Der Rauch der Lok breitete sich in großen Wolken im Hauptbahnhof aus, ich musste auf dem Weg über den Bahnsteig die Augen zusammenkneifen. In jeder Hand eine Tasche, die eine ziemlich schwer von meinen Lieblingsbüchern, bahnte ich mir leicht schwankend einen Weg durch die Menschenmenge, dicht gefolgt von meinem Vater und einem Träger, der sich unserer größeren Gepäckstücke angenommen hatte. Papa eilte an meine Seite und wollte mir eine der Taschen abnehmen.

»Papa. Ich schaff’ das schon«, sagte ich und versuchte, ihm meine Hand zu entwinden. »Du hast deine eigenen Taschen und auch nur zwei Hände.«

»Bitte, Mitza, lass mich dir helfen. Mir fällt es leichter, noch eine Tasche zu tragen, als dir. Ganz zu schweigen davon, dass deine Mutter entsetzt wäre, wenn sie wüsste, dass ich dich überhaupt etwas von unserem Gepäck quer durch den Züricher Hauptbahnhof schleppen lasse.«

Ich setzte die eine Tasche ab und versuchte noch immer, ihm meine Hand zu entwinden. »Papa. Ich muss das hier alleine können. Schließlich werde ich ja auch allein hier leben.«

Er betrachtete mich lange, als würde ihm erst jetzt richtig aufgehen, dass ich ohne ihn in Zürich bleiben würde, als hätten wir nicht gemeinsam auf genau dieses Ziel hingearbeitet, seit ich ein kleines Mädchen gewesen war. Finger für Finger ließ er meine Hand los. Mir war klar, wie schwer das für ihn sein musste. Zwar wusste ich, wie ihn mein Streben nach einer höheren Ausbildung freute, und dass ihn mein Weg an seinen eigenen hart erkämpften Aufstieg vom Bauernsohn bis zum höheren Beamten am Obersten Gerichtshof in Zagreb und Gutsbesitzer erinnerte, aber manchmal fragte ich mich, ob ihn nicht auch ein schlechtes Gewissen plagte, weil er mich auf dieser schweren Reise ständig antrieb. Er hatte jetzt so lange immer nur die Kosten für mein Studium im Blick gehabt und darüber vermutlich ganz vergessen, sich auszumalen, wie es wohl sein würde, sich von mir zu verabschieden und mich allein in der Fremde zurückzulassen.

Wir verließen den Bahnhof und gelangten auf die belebten Straßen Zürichs. Die Nacht brach gerade an, doch dunkel war es nicht. Ich begegnete dem Blick meines Vaters, staunend lächelten wir uns an. Wo wir herkamen, wurden die Straßen mit schummrigen Öllaternen beleuchtet. In Zürich gab es elektrische Straßenlaternen, die für uns ungewohnt hell leuchteten. In ihrem Licht konnte ich sogar einige Details an den Kleidern der vorbeigehenden Damen ausmachen: Ihre Tournüren waren viel raffinierter als alles, was ich in Zagreb gesehen hatte, wo die Mode deutlich dezenter war.

Mein Vater winkte eine Droschke heran, die sich mit lautem Hufgetrappel auf dem Kopfsteinpflaster der Bahnhofstraße näherte. Während der Fahrer vom Bock sprang und unser Gepäck hinten auf den Wagen lud, wickelte ich meinen Schal etwas enger um mich. Mit Tränen in den Augen hatte meine Mutter mir dieses mit Rosen bestickte Umschlagtuch am Vorabend meiner Abreise geschenkt. Erst später begriff ich, dass dieser Schal so etwas war wie ihre nicht nachlassende Umarmung zum Abschied – etwas, das ich bei mir haben konnte, während sie mit meiner kleinen Schwester Zorka und meinem kleinen Bruder Miloš in Zagreb zurückblieb.

Der Fahrer unterbrach meine Gedanken. »Sind Sie hier, um sich die Stadt anzusehen?«

»Nein«, antwortete mein Vater für mich. Er sprach fast akzentfrei Deutsch und war schon immer stolz gewesen, die Sprache der Machthaber in Österreich-Ungarn praktisch fehlerfrei zu beherrschen.

Das sei der erste Schritt zu seinem sozialen Aufstieg gewesen, hatte er stets gepredigt, wenn er uns mit dem Erlernen dieser Sprache triezte.

Papas Brust schwoll ein wenig an, als er erklärte: »Wir sind hier, um meine Tochter an der Hochschule einzuschreiben.«

Die Augenbrauen des Fahrers wanderten überrascht nach oben, seine Meinung dazu behielt er aber für sich. »Universität, ja? Dann vermute ich, dass Sie zur Pension Engelbrecht oder einer der anderen Pensionen in der Plattenstraße möchten«, sagte er und hielt uns die Wagentür auf.

Mein Vater wartete, bis ich in der Droschke Platz genommen hatte, dann fragte er: »Woher wissen Sie, wohin wir wollen?«

»Da bringe ich ganz viele osteuropäische Studenten hin.«

Mein Vater grunzte leise, als er sich neben mich setzte. Er wusste nicht, wie er die Anmerkung des Fahrers interpretieren sollte. Hatte er damit das osteuropäische Erbe verunglimpfen wollen? Man hatte uns gesagt, die Schweizer sähen auf die Menschen aus den östlichen Gebieten der österreichisch-ungarischen Monarchie herab, obwohl sie so vehement an ihrer Unabhängigkeit und Neutralität inmitten der um sie herumwachsenden europäischen Reiche festhielten. Trotzdem waren die Schweizer in anderer Hinsicht sehr tolerant, zum Beispiel was die Zulassung von Frauen an Universitäten betraf. Für mich war das verwirrend widersprüchlich.

Der Fahrer ließ die Peitsche schnalzen, und schon rumpelte die Kutsche mit regelmäßigem Hufgeklapper los. Ich versuchte, durch die schlammbespritzten Fenster etwas von Zürichs Straßen zu erkennen, und sah eine elektrisch betriebene Trambahn die Droschke überholen.

»Hast du das gesehen, Papa?«, fragte ich. Ich hatte über Straßenbahnen gelesen, aber noch nie eine gesehen. Ihr Anblick beschwingte mich, sie war mir ein handfester Beweis für die Fortschrittlichkeit dieser Stadt – zumindest, was den Verkehr anging. Ich konnte nur hoffen, dass die Gerüchte stimmten und ihre Einwohner weiblichen Studenten gegenüber ebenfalls aufgeschlossen waren.

»Gesehen nicht, aber gehört. Und gespürt«, entgegnete mein Vater ruhig und drückte dabei meine Hand. Ich war mir sicher, dass er ähnlich aufgeregt war wie ich, aber den Mann von Welt geben wollte. Vor allem nach der Bemerkung des Fahrers.

Ich wandte mich wieder dem Fenster zu. Hohe grüne Berge umgaben die Stadt, und ich hätte schwören können, Immergrün gerochen zu haben. Dabei waren die Berge doch sicher viel zu weit entfernt, als dass der Duft ihrer Wälder bis in die Stadt wahrzunehmen war.

Wo auch immer diese Frische herkam, die Luft in Zürich war viel besser als die in Zagreb, wo es stets nach Pferdedung und abgebrannten Feldern stank. Vielleicht wurde die frische Luft ja vom Zürichsee südlich der Stadt hergeweht.

In einiger Entfernung, am Fuß der Berge gelegen, erkannte ich vor dem Hintergrund zweier Kirchtürme ein paar hellgelbe, im neoklassizistischen Stil errichtete Gebäude. Sie ähnelten den Zeichnungen des Polytechnikums, die sich in meinen Bewerbungsunterlagen befunden hatten, aufs Erstaunlichste, waren aber viel größer und imposanter, als ich sie mir vorgestellt hatte. Das Polytechnikum war eine der neuen Hochschulen, die Lehrkräfte innerhalb diverser mathematischer und naturwissenschaftlicher Disziplinen hervorbringen sollten, und es war eine der wenigen Hochschulen in Europa, die auch Frauen zum Studium zuließen. Obgleich ich in den letzten Jahren kaum von etwas anderem geträumt hatte, fiel es mir nun schwer zu begreifen, dass ich in wenigen Monaten tatsächlich dort ein und aus gehen würde.

Mit einem Ruck kam die Droschke zum Stehen. Die vordere Klappe öffnete sich, und der Fahrer verkündete: »Plattenstraße 50.« Mein Vater reichte ihm ein paar Franken, dann schwang der Schlag auf.

Während der Fahrer unser Gepäck ablud, eilte ein Bediensteter der Pension Engelbrecht die Treppe vor dem Haus herunter, um uns mit unserem Handgepäck zu helfen. Ein sehr gepflegtes, gut gekleidetes Paar trat aus der von eleganten Säulen flankierten Haustür des vierstöckigen Stadthauses.

»Herr Marić?«, rief der korpulente ältere Herr.

»Ja. Und Sie müssen Herr Engelbrecht sein«, entgegnete mein Vater, verneigte sich kurz und streckte die Hand aus. Während die Männer sich begrüßten, trippelte die rüstige Frau Engelbrecht die Treppe herunter, um mich ins Haus zu begleiten.

Nach Austausch der Förmlichkeiten lud das Ehepaar Engelbrecht meinen Vater und mich zu Tee und Keksen ein, der Tisch war uns zu Ehren bereits gedeckt. Wir folgten den Engelbrechts vom Eingangsbereich in den vorderen Salon, und ich sah, wie mein Vater einen bewundernden Blick auf den Kristalllüster und die dazu passenden Wandleuchten warf. Fast konnte ich ihn denken hören: Hier ist meine Mitza gut aufgehoben.

Auf mich wirkte die Pension steril und sehr förmlich, verglichen mit meinem Elternhaus. Kein Waldgeruch, kein Staub und keine Küchendüfte. Wir Serben fanden den von den Schweizern adoptierten Ordnungssinn der Deutschen durchaus erstrebenswert, aber ich musste erkennen, dass unsere Versuche in Sachen Sauberkeit noch weit hinter der schweizerischen Perfektion zurückblieben.

Bei Tee und Keksen wurden diverse Höflichkeiten ausgetauscht, mein Vater stellte eine Frage nach der anderen, und die Engelbrechts erklärten uns die Regeln und Abläufe in ihrer Pension: Es gab einen festen Plan für die Mahlzeiten, für Besucher, für die Wäsche und für das Reinigen der Zimmer. Mein Vater, der früher beim Militär gewesen war, erkundigte sich, ob die Mieter in der Pension auch sicher seien, und seine angespannten Schultern senkten sich mit jeder positiven Antwort und jedem prüfenden Blick auf die getuftete blaue Stofftapete sowie die aufwendig geschnitzten Stühle rund um den großen marmornen Kamin. Doch die Schultern wollten sich nicht völlig entspannen. Papa wünschte sich dieses Hochschulstudium für mich genauso sehr wie ich, aber sich tatsächlich von mir verabschieden zu müssen, fiel ihm offenbar viel schwerer, als ich es je erwartet hätte.

Ich nippte an meinem Tee, als ich Gelächter hörte. Das Gelächter von Mädchen.

Frau Engelbrecht entging mein Aufmerken nicht. »Was Sie da hören, sind unsere jungen Damen bei einer Runde Whist. Möchten Sie, dass ich Sie den anderen Mieterinnen vorstelle?«

Andere Mieterinnen? Ich nickte, obwohl ich doch viel lieber den Kopf geschüttelt hätte. Meine Begegnungen mit anderen jungen Damen nahmen für gewöhnlich kein gutes Ende. Gemeinsamkeiten zwischen ihnen und mir waren selten. Viel häufiger hatte ich leider erlebt, wie Mitschüler – männlich wie weiblich – mich erniedrigten und auf mir herumhackten, zumal wenn ihnen aufgegangen war, dass ich nach sehr viel Höherem strebte.

Doch die Höflichkeit gebot es, dass wir uns erhoben, und Frau Engelbrecht führte uns in einen kleineren und ganz anders als der Salon eingerichteten Raum: Lüster und Wandleuchten aus Messing statt aus Kristall, Eichentäfelung statt blauer Seide an den Wänden und ein Spieltisch in der Mitte. Als wir das Zimmer betraten, meinte ich das Wort krpiti zu hören und sah zu meinem Vater, der ähnlich überrascht wirkte. Es war ein serbischer Ausdruck, den man benutzte, wenn man enttäuscht war oder verloren hatte, und ich fragte mich, wer dieses Wort wohl benutzt hatte. Bestimmt hatten wir uns verhört.

Um den Tisch saßen drei Mädchen, alle etwa in meinem Alter, Anfang zwanzig, alle mit dunklen Haaren und dichten Augenbrauen wie ich. Selbst ihre Kleidung ähnelte meiner: steife weiße Blusen mit hohen Spitzenkragen, dazu dunkle schlichte Röcke. Sehr seriös, keine Spur von den verspielten, zitronengelben oder pinkfarbenen Gewändern, die so viele junge Frauen – zum Beispiel jene auf den schicken Straßen in der Nähe des Bahnhofs – bevorzugten.

Die Mädchen sahen auf, legten schnell ihre Karten beiseite und erhoben sich. »Fräulein Ružica Dražić, Fräulein Milana Bota, Fräulein Helene Kaufler, ich möchte Ihnen unsere neue Mieterin vorstellen, Fräulein Mileva Marić.«

Wir machten alle einen Knicks, und Frau Engelbrecht fuhr fort: »Fräulein Marić ist hier, um am Eidgenössischen Polytechnikum Mathematik und Physik zu studieren. Sie werden hier in guter Gesellschaft sein, Fräulein Marić.«

Frau Engelbrecht zeigte zunächst auf ein Mädchen mit breiten Wangenknochen, einem offenen Lächeln und bronzefarbenen Augen. »Fräulein Dražić kommt aus Šabac und wird an der Universität Zürich Politikwissenschaften studieren.«

Dann wandte sie sich an das Mädchen mit den dunkelsten Haaren und buschigsten Augenbrauen und sagte: »Das ist Fräulein Bota. Sie hat Kruševac verlassen, um am Polytechnikum Psychologie zu studieren.«

Dann legte sie die Hand auf die Schulter des letzten braunhaarigen Mädchens mit freundlichen graublauen Augen unter schrägen Augenbrauen. »Und das ist unser Fräulein Kaufler, sie ist aus Wien zu uns gekommen, um am Polytechnikum Geschichte zu studieren.«

Ich war sprachlos. Studentinnen, die wie ich aus östlichen österreichisch-ungarischen Provinzen stammten? Und ich hatte immer gedacht, ich wäre eine absolute Ausnahmeerscheinung! In Zagreb war jedes zweite Mädchen um die zwanzig bereits verheiratet oder bereitete sich darauf vor, indem es geeignete junge Männer traf und im Elternhaus übte, einen Haushalt zu führen. Der letzte Schulbesuch der allermeisten Mädchen lag bereits viele Jahre zurück, manche hatten noch nie eine Schule von innen gesehen. Ich war stets davon ausgegangen, die einzige osteuropäische Studentin inmitten westlicher Studenten zu sein. Vielleicht die einzige Studentin überhaupt.

Frau Engelbrecht sah die Mädchen nacheinander an und sagte: »Wir wollen Sie jetzt nicht länger bei Ihrem Kartenspiel stören und setzen unsere Unterhaltung nebenan fort. Ich hoffe, Sie werden Fräulein Marić morgen ein wenig durch Zürich führen?«

»Selbstverständlich, Frau Engelbrecht«, antwortete Fräulein Kaufler stellvertretend für sie alle und lächelte herzlich. »Vielleicht hat Fräulein Marić ja sogar Lust, morgen Abend mit uns Whist zu spielen. Wir könnten sehr gut eine vierte Spielerin gebrauchen.«

Fräulein Kauflers Lächeln wirkte aufrichtig, und ich fühlte mich zu den Mädchen und ihrem Spiel hingezogen. Automatisch erwiderte ich ihr Lächeln, doch dann rief ich mich zur Räson: Pass auf, ermahnte ich mich selbst. Denk dran, wie gemein andere Mädchen sein können: die Sticheleien, die Beschimpfungen, die Tritte auf dem Spielplatz. Du bist hier, um am Polytechnikum Mathematik und Physik zu studieren und dir deinen Traum zu erfüllen, eine der ganz wenigen Professorinnen für Physik in Europa zu werden. Du bist nicht so weit gereist, nur um neue Freundschaften zu schließen, auch wenn diese Mädchen durchaus dazu geeignet scheinen.

Auf dem Weg zurück zum vorderen Salon hakte sich mein Vater bei mir unter und flüsterte: »Das scheinen mir ein paar sehr sympathische Mädchen zu sein, Mitza. Und klug müssen sie auch sein, wenn sie hier sind, um zu studieren. Vielleicht findest du endlich ein paar Gefährtinnen, die ähnlich intelligent sind wie du. Wäre doch schön, wenn sich ein Mädchen fände, dem du die vielen kleinen Witze erzählen könntest, die du dir normalerweise für mich aufhebst.«

Er klang so merkwürdig hoffnungsvoll, als würde er sich geradezu wünschen, dass ich den Mädchen, deren Bekanntschaft wir soeben gemacht hatten, die Hand reichte. Was wollte Papa mir sagen? Ich war verwirrt. So viele Jahre hatte er beteuert, Freunde seien nicht wichtig, ein Ehemann sei nicht wichtig, das Einzige, das wirklich zähle, seien unsere Familie und eine gute Ausbildung. Wollte er mich auf die Probe stellen? Ich wollte ihm zeigen, dass all das, wonach die meisten anderen jungen Frauen strebten – Freundinnen, Ehemann, Kinder – mich wie üblich nicht interessierte. Ich wollte seine Prüfung mit Bestnote bestehen, so wie alle anderen Prüfungen bisher auch.

»Papa, ich bin hier, um zu lernen, nicht, um Freundschaften zu schließen«, sagte ich mit feierlichem Ernst und nickte entschieden. Ich wollte ihm damit versichern, dass ich das, was er mir bereits vor vielen Jahren als mein Schicksal vorausgesagt – oder gar gewünscht – hatte, als meine Bestimmung betrachtete und annahm.

Doch meine Worte erfreuten ihn nicht, im Gegenteil, seine Miene verfinsterte sich. War er wütend? Oder traurig? War ich nicht deutlich genug gewesen? Oder hatte er es sich anders überlegt, weil diese Mädchen so anders waren als all die, denen ich bisher begegnet war?

Er war ungewöhnlich still. Als er endlich sprach, klang er ein wenig niedergeschlagen: »Ich hatte eigentlich gehofft, du würdest beides machen.«

In den Wochen nach seiner Abreise ging ich den Mädchen aus dem Weg, hielt mich meist in meinem Zimmer auf und vertiefte mich in meine Bücher. Doch durch die von den Engelbrechts festgelegten Tagesabläufe war ich täglich zu den Mahlzeiten mit den anderen Mieterinnen zusammen, und die Höflichkeit verlangte es, bei Frühstück und Abendessen ein paar Worte mit ihnen zu wechseln. Sie luden mich immer wieder ein, mit ihnen spazieren zu gehen oder sie zu Vorträgen, ins Café, ins Theater und zu Konzerten zu begleiten. Sie schimpften freundlich mit mir, ich sei viel zu ernsthaft und zu still und zu fleißig, und sie luden mich einfach immer wieder ein, ganz gleich, wie oft ich ablehnte. Die Mädchen legten eine Beharrlichkeit an den Tag, die ich sonst nur von mir selbst kannte.

Eines frühen Abends in jenem Sommer saß ich, wie ich es mir zur Gewohnheit gemacht hatte, in meinem Zimmer und bereitete mich auf die im Oktober beginnenden Kurse vor. In den Zimmern der Pension war es stets unangenehm kühl, ganz gleich, wie warm es draußen war, darum hatte ich mir den Schal, den meine Mutter mir geschenkt hatte, um die Schultern gelegt. Ich arbeitete mich durch einen Text, als ich die Mädchen unten eine Version von Bizets L’Arlésienne spielen hörte – relativ schlecht, aber mit Gefühl. Ich kannte das Stück sehr gut, ich hatte es oft mit meiner Familie gespielt. Die mir so vertraute Musik ließ mich melancholisch werden, und auf einmal fühlte ich mich einsam. Ich sah zu meiner verstaubten Tamburizza, schnappte mir die kleine Mandoline und ging nach unten. In der Tür zum vorderen Salon blieb ich stehen und sah den Mädchen dabei zu, wie sie sich mit dem Stück abmühten. Ich lehnte mich gegen die Wand, die Tamburizza in der Hand, und kam mir plötzlich sehr einfältig vor. Wie konnte ich erwarten, dass sie mich aufnahmen, nachdem ich sie so oft abgewiesen hatte? Ich wollte schon wieder nach oben eilen, als Helene mich bemerkte und ihr Spiel unterbrach.

In ihrer üblichen warmherzigen Art fragte sie: »Möchten Sie mitspielen, Fräulein Marić?« Mit gespielter Verzweiflung sah sie zu Ružica und Milana. »Sie sehen ja, wir können jegliche musikalische Unterstützung gebrauchen.«

Ich sagte Ja. Und binnen weniger Tage katapultierten mich die Mädchen in ein Leben, wie ich es nie gekannt und für möglich gehalten hatte. Ein Leben mit gleichgesinnten Freundinnen. Papa hatte sich geirrt – und ich auch. Freunde, Freundinnen waren doch wichtig. Jedenfalls solche wie diese, hochintelligent und ähnlich ehrgeizig wie ich, die ähnlichem Spott und ähnlicher Ablehnung ausgesetzt waren wie ich und sich dennoch durchboxten, mit einem Lächeln auf den Lippen.

Diese Freundinnen brachten mich nicht wie befürchtet von meinem Vorhaben ab, Erfolg zu haben. Diese Freundinnen bestärkten mich darin.

Jetzt, Monate später, ließ ich mich auf den freien Stuhl im Salon sinken und Ružica schenkte mir eine Tasse Tee ein. Ein köstlicher, frischer Duft stieg mir in die Nase, und mit einem selbstgefälligen Lächeln schob Milana mir einen Teller mit einem Stück meines Lieblingskuchens zu: Zitronencremetorte. Die Mädchen mussten Frau Engelbrecht extra für mich darum gebeten haben. Eine ganz besondere Geste an einem ganz besonderen Tag.

»Danke.«

Wir nippten an unserem Tee und schmausten den Kuchen. Die Mädchen waren ungewöhnlich still, und ich konnte an ihren Gesichtern und den Blicken, die sie wechselten, ablesen, wie viel Beherrschung sie das kostete. Sie warteten darauf, dass ich als Erste das Wort ergriff und mir mehr über die Lippen kam als Dank für ihren liebevollen Empfang.

Doch dann hielt Ružica, die Übermütigste, Hartnäckigste und Ungeduldigste von ihnen, es nicht länger aus. »Wie war der berüchtigte Professor Weber?«, platzte sie heraus und imitierte den für seine Ehrfurcht gebietenden Lehrmethoden und seine ebenso Ehrfurcht gebietende Brillanz bekannten Ordinarius, indem sie die Augenbrauen tanzen ließ.

»Wie erwartet«, antwortete ich seufzend und genehmigte mir einen weiteren Bissen des gleichzeitig herrlich süß und herzhaft schmeckenden Kuchens. Ich wischte mir einen Krümel aus dem Mundwinkel und erklärte: »Ich durfte mich erst setzen, nachdem er die Teilnehmerliste geprüft hatte. Als hätte er nicht gewusst, dass ich daraufstand. Dabei hat er mich doch selbst zugelassen!«

Die Mädchen kicherten.

»Und natürlich hat er kommentiert, dass ich aus Serbien komme.«

Den Mädchen verging das Kichern. Ružica und Milana stammten ebenfalls aus entlegenen Winkeln der K.-u.-K.-Monarchie und waren bereits ähnlichen Demütigungen ausgesetzt gewesen. Selbst Helene aus der etwas akzeptableren Region Österreich hatte bereits Erniedrigungen seitens ihrer Dozenten am Polytechnikum hinnehmen müssen – weil sie Jüdin war.

»Klingt ganz wie mein erster Tag bei Professor Herzog«, sagte Helene, und wir nickten. Helene hatte uns die Geschichte ihrer Kränkung bis ins letzte qualvolle Detail erzählt: Nachdem Professor Herzog laut angemerkt hatte, Helenes Familienname klänge jüdisch, kreiste er in seiner ersten Vorlesung zu italienischer Geschichte lange und ausgedehnt um Venedig und seine Gettos, in denen die venezianischen Juden vom sechzehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert leben mussten. Wir glaubten nicht an einen Zufall.

»Als wäre es noch nicht genug, fast die einzige Frau unter Heerscharen von Männern zu sein. Nein, die Professoren müssen uns noch mehr Makel andichten und weitere Unterschiede unterstreichen«, sagte Ružica.

»Wie sind die anderen Studenten?«, fragte Milana im offenkundigen Versuch, das Thema zu wechseln.

»Das Übliche«, antwortete ich. Die Mädchen stöhnten solidarisch auf.

»Selbstgefällig?«, fragte Milana.

»Ja«, sagte ich.

»Mit dicken Schnurrbärten?«, fragte Ružica und kicherte.

»Ja.«

»Von sich selbst überzeugt?«, fragte Helene.

»Oh, ja.«

»Offen feindselig?«, legte Helene nach, ihre Stimme nun ernst und wachsam. Sie hatte etwas sehr Mütterliches an sich und wollte uns anderen immer beschützen. Vor allem mich. Seit ich ihnen erzählt hatte, was mir an meinem ersten Tag im Königlichen Obergymnasium in Zagreb passiert war – eine Geschichte, die ich bis dahin stets für mich behalten hatte –, war Helene ganz besonders vorsichtig, wenn es um mich ging. Die anderen waren bisher noch keiner so offenen Gewalt ausgesetzt gewesen, aber sie alle hatten schon mehr als einmal das bedrohliche Brodeln unter der Oberfläche gespürt.

»Nein. Noch nicht.«

»Das klingt doch gut«, meinte die ewig optimistische Ružica, die selbst in der schwärzesten Nacht noch einen Silberstreifen am Horizont sehen konnte. Wir zogen sie schon mal deswegen auf, aber sie beharrte darauf, nur mit dieser Einstellung im Leben weiterkommen zu können, und empfahl uns dringend, es ihr nachzutun.

»Irgendwelche Verbündeten in Sicht?« Milana dachte eher strategisch. Im Laufe des Physikstudiums mussten die Studenten hin und wieder gemeinsam an Projekten arbeiten, und wir hatten uns bereits besprochen, wie ich das gegebenenfalls bewerkstelligen könnte. Denn was sollte ich tun, wenn niemand mit mir zusammenarbeiten wollte?

»Nein«, antwortete ich automatisch. Aber dann hielt ich inne und erinnerte mich an Ružicas Rat, etwas optimistischer zu sein. »Oder vielleicht doch. Einer der Studenten hat mich angelächelt. Vielleicht ein bisschen zu lang, aber aufrichtig, kein spöttisches Lächeln. Ich glaube, er heißt Einstein.«

Helene hob besorgt die Augenbrauen. Sie war stets auf der Hut, was unwillkommene romantische Annäherungsversuche anging. In ihren Augen boten diese genauso viel Anlass zur Sorge wie offene Gewalt. Sie nahm meine Hand und ermahnte mich: »Sei vorsichtig.«

Ich erwiderte den Druck ihrer Hand. »Keine Sorge, Helene. Ich bin immer vorsichtig.«

Als ihre Miene finster blieb, zog ich sie auf: »Also wirklich. Ständig werft ihr drei mir vor, ich sei viel zu vorsichtig und würde mich viel zu sehr zurückziehen. Und dass ich nur euch mein wahres Ich zeige. Glaubst du wirklich, da wäre ich gegenüber Herrn Einstein nicht vorsichtig?«

Helenes besorgter Blick wurde von einem Lächeln abgelöst.

Wenn ich mit den Mädchen zusammen war, kam ich aus dem Staunen kaum heraus. Ich staunte, weil ich plötzlich Worte fand, um meine lange in mir vergrabenen Geschichten zu erzählen. Ich staunte, weil ich ihnen mein wahres Ich zeigte. Und ich staunte, weil sie mich trotzdem akzeptierten.

Kapitel 3

22. April 1897

Zürich

Ich richtete mich an meinem Arbeitsplatz in der Bibliothek des Polytechnikums ein. Die großzügigen holzvertäfelten Räumlichkeiten waren sehr gut besucht, und doch herrschte Ruhe. Die Studenten befassten sich mit einer an Religiosität grenzenden Hingabe mit dem einen oder anderen Lehrfach – manche mit Biologie oder Chemie, manche mit Mathematik und manche, wie ich, mit Physik. Durch die Trennwände meines Arbeitsplatzes abgeschirmt von der Welt, hinter meinen Büchern verbarrikadiert, von meinen eigenen Gedankengängen und Theorien bestärkt, kam ich mir fast vor wie ein ganz gewöhnlicher Student.

Ich hatte meine Seminarmitschriften, diverse angeforderte Texte sowie einen Artikel aus meinem eigenen Archiv vor mir ausgebreitet. Sie alle verlangten meine Aufmerksamkeit, und als handele es sich um eine Reihe geliebter Haustiere, fiel es mir schwer, mich zu entscheiden, welchem ich nun meine Zeit widmen sollte. Newton oder Descartes? Oder vielleicht einem der neueren Theoretiker? Die Luft am Polytechnikum, ja, in ganz Zürich, war wie aufgeladen vom Diskurs über die jüngsten Entwicklungen in der Physik, und ich fühlte mich direkt angesprochen. Die Welt der Physik war meine Welt. All die verborgenen Kräfte und unbekannten Zusammenhänge, die so komplex waren, dass ich glaubte, nur Gott konnte sie geschaffen haben. Eingebettet in geheimnisvolle Regeln, wie die Welt funktionierte, lagen die Antworten auf die größten Fragen zu unserer Existenz. Und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als diese Antworten zu finden.

Hin und wieder, wenn ich mich von dem fast verbissenen Ernst löste, mit dem ich sonst studierte, und etwas lockerer an meine Lektüre und Berechnungen heranging, erhaschte ich einen Blick auf die göttlichen Muster, nach denen ich so verzweifelt suchte. Aber nur am äußersten Rande meines Blickfeldes. Und sobald ich genauer hinsah, lösten sich die Muster in Nichts auf. Vielleicht war ich noch nicht bereit, Gottes Meisterwerk zu erkennen. Vielleicht würde er es eines Tages zulassen.

Ich war meinem Vater dankbar dafür, dass er mich an diesen von Bildung und Neugier durchdrungenen, ja flirrenden Ort gebracht hatte. Nur leider sorgte er sich immer noch sowohl um meine tägliche Sicherheit in Zürich als auch um meine Zukunftsaussichten. In meinen Briefen gab ich mir große Mühe, ihm zu versichern, dass mir, falls ich keine Laufbahn als Forscherin einschlagen sollte, nach Abschluss des Studiums reichlich Stellen als Lehrerin offenstünden, und dass mein sehr geregeltes Leben an der Hochschule und in der Pension keinerlei Gefahren barg. Und doch spürte ich bei seinen ständig wiederkehrenden Fragen, wie besorgt er um mich war.

Interessant, dass meine Mutter mit dem Weg, den ich in Zürich beschritt, anscheinend besser umzugehen wusste. Nachdem ich mich mein ganzes Leben lang gegen ihre Missbilligung meines unorthodoxen Drangs nach Bildung hatte behaupten müssen, schien sie meine Entscheidung jetzt, nachdem ich mich in Zürich niedergelassen hatte, endlich akzeptiert zu haben – vor allem, seit ich ihr in meinen Briefen von Ausflügen mit Ružica, Milana und Helene berichtete. An den Antwortbriefen meiner Mutter konnte ich ablesen, wie sehr sie sich über diese neuen Freundschaften freute. Meine ersten Freundschaften überhaupt.

So einfach war es normalerweise nicht, den Segen meiner Mutter zu bekommen. Bis zu dieser jüngsten Wiederannäherung war meine Beziehung zu ihr stets überschattet gewesen von ihrer Sorge um mich – ihr lahmes, einsames, aus dem Rahmen fallendes Kind. Und von den Konsequenzen, die mein Wissensdurst für ihr eigenes Leben gehabt hatte.

Eines kühlen Septembernachmittags vor fast zehn Jahren in meinem entlegenen Geburtsort Titel ließ sie ihren Widerstand gegen meine so unweibliche Entwicklung offen zutage treten. Das war ungewöhnlich, weil mein Vater mich in genau dieser Entwicklung bestärkte und meine Mutter ihm sonst nur selten Widerworte gab. Wir befanden uns auf unserer regelmäßigen Pilgerwanderung zu dem Friedhof, auf dem mein großer Bruder und meine große Schwester begraben lagen, meine noch vor meiner Geburt an Kinderkrankheiten verstorbenen Geschwister. Der schneidende Wind ließ das Tuch um meinen Kopf heftig flattern, ich griff nach dem schwarzen Stoff und zog ihn fest. Ich wollte mir die Standpauke meiner Mutter ersparen, die ich mir einhandeln würde, falls mir das Tuch davonflog und ich also die geweihte Erde mit unbedecktem Kopf betrat. Das Tuch schützte meine Ohren, es dämpfte das leise, traurige Stöhnen des Windes. Ich war dankbar dafür, obwohl ich wusste, dass das Klagen des Windes zum Ziel unseres Marsches passte.

Ich roch tamjan, den süßen, durchdringenden Rauch des Inzenses, der im Vorbeigehen von unserer Kirche zu uns herüberwehte, und unter meinen Füßen knirschte das Laub, während ich versuchte, mit meiner Mutter Schritt zu halten. Der Hügel war felsig, es fiel mir schwer, ihn zu erklimmen, und meine Mutter wusste das genau. Aber sie nahm keine Rücksicht auf mich. Fast schien es, als sei die Anstrengung des Marsches zum Friedhof Teil meiner Strafe. Dafür, dass ich überlebt hatte, mein Bruder und meine Schwester aber nicht. Dafür, dass ich lebte, nachdem die anderen beiden von Kinderkrankheiten dahingerafft worden waren. Und dafür, dass ich meinen Vater auf die Idee gebracht hatte, die neue Regierungsstelle in Zagreb anzutreten, einer größeren Stadt mit besseren Ausbildungsmöglichkeiten für mich. Eine Entscheidung, die bedeutete, dass Mama in Zukunft weit weg sein würde von den Gräbern ihrer erstgeborenen Kinder.

»Kommst du, Mitza?«, rief Mama, ohne sich umzudrehen. Ich rief mir in Erinnerung, dass ihre Strenge nicht ausschließlich ihrer Unzufriedenheit mit dem Umzug nach Zagreb entsprang. Strikte Disziplin und hohe Erwartungen waren ihrer Ansicht nach nötig, um rechtschaffene Kinder zu formen. Wie oft zitierte sie die Sprüche: »Rute und Rüge geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassenes Kind bringt seiner Mutter Schande.«

»Ja, Mama«, rief ich zurück.

Zu Ehren meiner toten Geschwister trug meine Mutter wie üblich Trauer, einschließlich einem dunklen Kopftuch. Wie sie so vor mir herging, war sie vor dem grauen Herbsthimmel kaum mehr als ein ebenholzfarbener Schatten. Völlig außer Atem erreichte ich den höchsten Punkt, aber ich unterdrückte mein Keuchen. Ich empfand das als meine Pflicht.

Auf die Gefahr hin, dafür getadelt zu werden, drehte ich mich um. Ich liebte die Aussicht von dieser Stelle. Titel breitete sich vor uns aus, und über der Kirchturmspitze schien sich die Stadt an die Ufer der Theiß zu klammern. Ich fand die kleine staubige Stadt mit nur einem Platz, einem Markt und wenigen Verwaltungsgebäuden in ihrer Mitte, wunderschön.

Doch dann hörte ich, wie meine Mutter auf dem Kies in die Knie ging, und bekam flugs Gewissensbisse. Das hier war kein Spaziergang, ich hatte mich nicht zu vergnügen. Dies war auf unabsehbare Zeit unser letzter Besuch auf diesem Friedhof. Nicht einmal Papa vermochte es heute, mich fröhlich zu stimmen über den Umzug.

Ich nahm meinen Platz neben Mama vor den Grabsteinen ein. Der Kies bohrte sich mir in die Knie, aber heute wollte ich Schmerz verspüren. Das schien mir eine gerechte Strafe für den Schmerz, den ich meiner Mutter dadurch zufügte, dass der Umzug nach Zagreb vor allem wegen mir stattfand. Ich hatte in Titel und der näheren Umgebung die Grenzen meiner Bildung erreicht, und Papa wollte, dass ich das Königliche Obergymnasium in Zagreb besuchte. Wir würden sicher nur noch selten nach Titel kommen. Ich sah zu ihr. Sie hatte die Augen geschlossen, und ohne das lebhafte Blitzen in ihnen sah meine Mutter viel älter aus als Mitte dreißig. Die herben Verluste und der schwere Alltag hatten sie altern lassen.

Ich bekreuzigte mich, schloss die Augen und betete still für die Seelen meiner längst verstorbenen Geschwister. Sie waren mir stets unsichtbare Kameraden gewesen, ein Ersatz für die Freunde, die ich nicht hatte. Wie anders wäre mein Leben verlaufen, wenn sie noch lebten. Mit einem großen Bruder und einer großen Schwester an meiner Seite wäre ich vielleicht nicht so einsam gewesen und hätte mich nicht so sehr danach gesehnt, mit den anderen Mädchen auf dem Schulhof zu spielen – selbst mit denen, die gemein zu mir waren.

Ein Sonnenstrahl wanderte über mich hinweg, und ich öffnete die Augen. Die bogenförmigen Marmorgrabmale meines Bruders und meiner Schwester starrten mich an. Die Namen – Milica Marić und Vukašin Marić – glitzerten in der Sonne, als seien sie gerade erst eingemeißelt worden, und ich musste mich beherrschen, um nicht mit dem Finger über jeden einzelnen Buchstaben zu fahren.

Normalerweise sorgte Mama dafür, dass unsere Besuche schweigsam und nachdenklich vor sich gingen, doch an jenem Tag war es anders. Sie nahm meine Hand und rief die Jungfrau Maria an – noch dazu in unserer selten benutzten Muttersprache Serbisch:

Bogorodice Djevo, radujsja

Blagodatnaja Marije …

Meine Mutter sprach so laut, dass sie den Wind und die raschelnden Blätter übertönte. Und sie wankte. Mir war es etwas peinlich, dass sie so laut sprach und so dramatische Bewegungen machte, vor allem, als zwei andere Trauernde in einiger Entfernung den Blick auf uns richteten.

Und doch stimmte ich ein. Die Worte des Ave Maria hatten sonst stets beruhigende Wirkung auf mich, aber an jenem Tag fühlten sie sich fremd an, sie klebten fast an meiner Zunge wie eine Lüge. Auch klang das, was aus Mamas Mund kam, anders als sonst, nicht wie ehrfürchtige Anbetung, sondern wie eine Verdammung. Meine Verdammung natürlich, nicht die der Jungfrau.

Ich versuchte, mich auf den Wind zu konzentrieren, auf das Knacken der Äste, das Rascheln der Blätter, das Klappern der Hufe vorbeigaloppierender Pferde, auf alles andere als die Worte aus Mamas Mund. Ich musste nicht noch einmal daran erinnert werden, wie viel davon abhing, wie ich mich in der Schule in Zagreb schlug. Ich musste es schaffen. Nicht nur für mich und Mama und Papa, sondern auch für meine verstorbenen Geschwister. Für ihre hier zurückbleibenden Seelen.

Ich hörte das Kratzen der Füllhalter der anderen Studenten in der Bibliothek um mich herum, aber ich interessierte mich nur für einen Mann: Philipp Lenard. Ich nahm die Abhandlung des renommierten deutschen Physikers zur Hand und begann zu lesen. Eigentlich hätte ich die Texte von Hermann von Helmholtz und Ludwig Boltzmann lesen sollen, die der Professor uns als Lektüre aufgetragen hatte, aber ich war fasziniert von Lenards jüngster Forschung zu Kathodenstrahlen und deren Eigenschaften. In luftleeren Glasröhren hatte er die metallischen Elektroden der Röhre mit elektrischer Hochspannung beschossen und anschließend die Strahlen untersucht. Lenard beobachtete, dass wenn das der negativen Ladung gegenüberliegende Ende der Röhre mit einem phosphoreszierenden Material bestrichen war, ein winziges Objekt in der Röhre zu leuchten anfing und sich im Zickzack durch die Röhre bewegte. Das führte Lenard zu der Annahme, dass Kathodenstrahlen aus negativ geladenen Energiepartikeln bestanden, und er nannte sie Quanten der Elektrizität. Ich ließ den Aufsatz sinken und überlegte, inwiefern Lenards Forschung wohl die viel diskutierte Frage zu Natur und Existenz von Atomen beeinflussen würde. Aus welchem Stoff hatte Gott die Welt geschaffen? Würde uns die Antwort auf diese Frage mehr darüber verraten, was der Sinn und Zweck der Menschheit auf Gottes Erde war? Manchmal konnte ich zwischen den vielen Seiten Text und in meinen aufblitzenden Gedanken dazu erkennen, wie sich in den physikalischen Gesetzen des Universums Gottes Muster entfalteten. Und genau dort konnte ich auch Gottes Gegenwart spüren – nicht in den Kirchenbänken meiner Mutter und nicht auf den Friedhöfen.

Die Uhr im Turm der Universität schlug fünf. War es wirklich schon so spät? Ich hatte nicht eine einzige Zeile der als Hausaufgaben aufgetragenen Texte gelesen.

Ich reckte den Hals, um aus dem Fenster zu sehen. Zürich verfügte über zahlreiche Uhrentürme, und deren Zeiger bestätigten mir die fortgeschrittene Stunde. Frau Engelbrecht war sehr streng, was Pünktlichkeit zum Abendessen anging, ich musste mich beeilen. Zumal die anderen Mädchen mit den Instrumenten in der Hand auf mich warteten, um noch vor dem Abendessen ein wenig zu musizieren. Dieses gemeinsame Musizieren vor dem Essen war zu einem unserer Rituale geworden, und zwar zu meinem liebsten.

Ich räumte meine Papiere zusammen und begann, sie in meine Tasche zu stecken. Lenards Aufsatz lag ganz oben, und einer der Sätze zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Wieder begann ich zu lesen und war so in den Text versunken, dass ich erschrak, als jemand mich ansprach.

»Fräulein Marić? Darf ich Sie stören?«

Es war Herr Einstein. Seine Haare standen ihm noch mehr zu Berge als sonst, als hätte er sich mit beiden Händen in die dunklen Locken gefasst und sie absichtlich durcheinandergebracht. Sein Hemd und sein Jackett sahen auch nicht besser aus, sie waren stark zerknittert. Sein unordentliches Auftreten passte so gar nicht zu dem untadeligen Äußeren der anderen Studenten in der Bibliothek. Aber im Gegensatz zu ihnen lächelte er.

»Gerne, Herr Einstein.«

»Ich hoffe, Sie können mir bei einem Problem helfen.« Er drückte mir einen Stapel Papiere in die Hand.

»Ich?«, fragte ich ohne nachzudenken und ärgerte mich dann selbst über meine offenkundige Überraschung. Selbstvertrauen zeigen, schärfte ich mir ein. Du bist genau so intelligent wie alle anderen Studenten der Sektion VI. Warum sollte ein Kommilitone dich nicht um Hilfe bitten?

Doch es war zu spät. Meine Selbstzweifel waren enttarnt.

»Ja, Sie, Fräulein Marić. Meiner Meinung nach sind Sie in unserer kleinen Gruppe nämlich die Klügste – in Mathematik sind Sie sogar mit Abstand die Beste – und diese Dummköpfe da« – er deutete zu zweien unserer Mitschüler, Herrn Ehrat und Herrn Kollros, die zwischen zwei Bücherstapeln standen, flüsterten und wild herumfuchtelten – »habe ich bereits gefragt. Sie konnten mir nicht helfen.«

»Selbstverständlich«, antwortete ich. Seine Worte schmeichelten mir zwar, aber ich war auf der Hut. Wenn Helene hier wäre, würde sie mir zur Vorsicht raten, aber auch dazu, eine kollegiale Allianz zu schmieden. Im nächsten Semester würde ich einen Laborpartner brauchen, und Herr Einstein war womöglich meine einzige Option. Seit der Aufnahme meines Physikstudiums vor einem halben Jahr hatte ich täglich mit denselben fünf Studenten zusammengesessen, aber bis auf Herrn Einstein waren mir alle nur mit der nötigen Höflichkeit begegnet und hatten mich ansonsten weitestgehend ignoriert. Herr Einstein dagegen war freundlich zu mir, er grüßte mich stets und fragte hin und wieder nach, was ich über Professor Webers Vorträge dachte. Herr Einstein war meine einzige Hoffnung.

»Lassen Sie mal sehen.« Ich warf einen Blick auf seine Papiere.

Was ich sah, war ein heilloses Durcheinander. Arbeiteten alle meine Kommilitonen so unorganisiert? Wenn ja, musste ich mir über mein eigenes Fortkommen im Studium jedenfalls keine Gedanken machen. Ich überflog seine hingeschmierten Berechnungen und fand schnell den Fehler. Geschuldet nichts anderem als Herrn Einsteins eigener Faulheit. »Hier, Herr Einstein. Wenn Sie diese beiden Zahlen austauschen, sollten Sie zum richtigen Ergebnis kommen.«

»Ah. Verstehe. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Fräulein Marić.«

»War mir ein Vergnügen.« Ich nickte und fuhr damit fort, meine Sachen zu packen.

Ich spürte, wie er mir über die Schulter sah. »Sie lesen Lenard?«, fragte er und klang überrascht.

»Ja«, antwortete ich und packte weiter.

»Aber der steht doch gar nicht auf unserem Lehrplan.«

»Da haben Sie recht.«

»Sie erstaunen mich, Fräulein Marić.«

»Wieso, Herr Einstein?« Ich drehte mich zu ihm um und sah ihn herausfordernd an. Dachte er etwa, ich könnte mit Lenard nicht umgehen, weil der Text viel schwieriger war als der Lehrstoff für das Grundstudium? Weil Einstein etwas größer war als ich, musste ich zu ihm aufsehen. Meine geringe Körpergröße war ein Nachteil, den ich genau so sehr verabscheute wie mein Humpeln.