9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte

- Sprache: Deutsch

Die Geschichte einer klugen Frau, die das Weltgeschehen entscheidend prägte und doch eine Unbekannte blieb – Clementine Churchill. Marie Benedict ist eine Meisterin darin, den vergessenen Frauen der Weltgeschichte endlich Leben einzuhauchen. Wie ist es nur möglich, dass wir nichts über die emanzipierte Frau an Winston Churchills Seite wissen? Vorhang auf für die bewundernswerte Clementine Churchill. Clementine und Winston Churchill fühlen sich sofort zueinander hingezogen, sind sie doch beide Kinder von unzulänglichen Müttern. Sie finden Sicherheit in ihrer Ehe und bekommen zusammen nicht nur fünf Kinder, sondern gestalten auch gemeinsam Winstons beispiellose Karriere. Cat und Pug, wie sie einander liebevoll nennen, meistern fast jede politische Krise gemeinsam, auch wenn Clementine ihren Mann hin und wieder vor wütenden Frauenrechtlerinnen oder Verehrerinnen retten muss. Die beiden sind ein wahres power couple, obwohl Clementine wegen ihres »unweiblichen« Charakters kritisiert wird. In der Tat stellt sie ihre Fähigkeiten als Mutter infrage, da sie weit mehr Leidenschaft für ihre Arbeit aufbringt als für die Kindererziehung. Winston Churchills Einsatz an der Front im Ersten Weltkrieg, der Tod der zweijährigen Tochter Marigold, Winstons Kampf gegen die Nazis und schließlich die triumphale Rückkehr ins Unterhaus bilden das Gerüst dieses Romans über eine außergewöhnliche Ehe, bei der mal wieder eine starke Frau hinter ihrem Mann steht und die Geschicke klug zu lenken weiß.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Marie Benedict

Lady Churchill

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Marie Benedict

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Marie Benedict

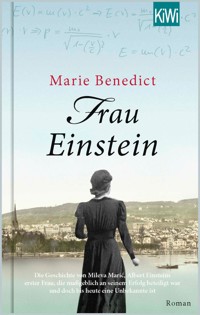

Marie Benedict, geboren 1973, studierte am Boston College Geschichte und Kunstgeschichte und an der Boston University School of Law. Ihre Bücher über starke Frauen der Weltgeschichte haben Bestsellerstatus. Ihr Roman Frau Einstein verkaufte sich über 70.000 Mal allein in Deutschland. Sie ist Anwältin und lebt mit ihrer Familie in Pittsburgh.

Marieke Heimburger, geboren 1972, hat in Düsseldorf Literaturübersetzen für Englisch und Spanisch studiert. Seit 1998 übersetzt sie englischsprachige Literatur, u.a. Stephenie Meyer, Rowan Coleman, Kiera Cass, Sally McGrane, seit 2010 auch aus dem Dänischen, u.a. Jussi Adler-Olsen, Anna Grue, Mads Peder Nordbo.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Vorhang auf für die bewundernswerte Clementine Churchill. Marie Benedict ist eine Meisterin darin, den vergessenen Frauen der Weltgeschichte endlich Leben einzuhauchen. Clementine und Winston Churchill fühlen sich sofort zueinander hingezogen, sind sie doch beide Kinder von unzulänglichen Müttern. Sie finden Sicherheit in ihrer Ehe und bekommen zusammen nicht nur fünf Kinder, sondern gestalten auch gemeinsam Winstons beispiellose Karriere. Cat und Pug, wie sie einander liebevoll nennen, meistern fast jede politische Krise gemeinsam, auch wenn Clementine ihren Mann hin und wieder vor wütenden Frauenrechtlerinnen oder Verehrerinnen retten muss. Die beiden sind ein wahres power couple, obwohl Clementine wegen ihres »unweiblichen« Charakters kritisiert wird. In der Tat stellt sie ihre Fähigkeiten als Mutter infrage, da sie weit mehr Leidenschaft für ihre Arbeit aufbringt als für die Kindererziehung. Winston Churchills Einsatz an der Front im Ersten Weltkrieg, der Tod der zweijährigen Tochter Marigold, Winstons Kampf gegen die Nazis und schließlich die triumphale Rückkehr ins Unterhaus bilden das Gerüst dieses Romans über eine außergewöhnliche Ehe, bei der mal wieder eine starke Frau hinter ihrem Mann steht und die Geschicke klug zu lenken weiß.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG,Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln

Titel der Originalausgabe: Lady Clementine

© 2020 by Marie Benedict

Published by Arrangement with Heather Benedict Terrell

Dieses Werk wurde vermittelt durch die literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover

All rights reserved

Aus dem Englischen von Marieke Heimburger

© 2021, 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © Mark Owen / Trevillion Images; © Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Stock Foto; © Archive Images / Alamy Stock Foto

ISBN978-3-462-32064-0

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Kapitel II

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

Kapitel III

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

Kapitel IV

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

Anmerkung der Autorin

Dank der Autorin

I

1

12. September 1908

London, England

Immer fühle ich mich anders. Ganz gleich, in welchen Sphären ich mich gerade bewege, ich fühle mich immer außen vor. Selbst heute. Gerade heute.

Die schwache Septembersonne versucht, die Dunkelheit des kalten, frühen Morgens hier am Portland Place 52 zu durchbrechen. Blasses Licht dringt in das geräumige Schlafzimmer, das mir meine Gönnerin Lady St. Helier zur Verfügung gestellt hat, und fällt auf die Schneiderpuppe, wie um mich daran zu erinnern, dass das weiße Satinkleid auf mich wartet.

Meine Finger wandern über das kunstvoll bestickte Mieder mit dem eckigen Ausschnitt. Der glatte venezianische Stoff ist das Edelste, was ich je getragen habe, und mit einem Mal verspüre ich, die ich sonst nur zu gerne allein bin, das ungewöhnliche Verlangen nach Gesellschaft.

Ich mache mich auf die Suche nach den Kleidern, die die Dienstmädchen nach meiner Ankunft vor zwei Wochen für mich ausgepackt und in die Kommoden und den Spiegelschrank geräumt haben. Doch ich finde nichts als das Korsett und die Leibwäsche, die ich heute unter dem weißen Kleid tragen soll. Erst da geht mir auf, dass die Mädchen meine Habseligkeiten wieder zurück in den Koffer gepackt haben müssen – für die nächste Reise, danach. Allein der Gedanke an das Danach lässt mich erschauern.

Ich binde den grauen Seidenmorgenmantel zu und schleiche mich auf Zehenspitzen die offene Treppe in Lady St. Heliers großem Haus hinunter. Zunächst weiß ich nicht genau, was ich eigentlich suche, doch als ich eins der Dienstmädchen im Salon vor dem Kamingitter knien sehe, habe ich eine Eingebung.

Die Ärmste erschrickt sich, als sie meine Schritte hört, und fährt herum. »Guten Morgen, Miss Hozier. Kann ich Ihnen behilflich sein?« Sie wischt sich die schwarzen Hände an einem an ihrer Schürze befestigten Lappen ab.

Ich zögere. Setze ich das Dienstmädchen einer Gefahr aus, wenn ich es um Hilfe bitte? Ich bin sicher, Lady St. Helier wird mir heute jeden Verstoß gegen das Protokoll verzeihen.

»Das könnten Sie in der Tat. Natürlich nur, wenn es nicht zu viele Umstände macht.« Ich schlage einen untertänigen Ton an.

Ich erkläre dem Dienstmädchen, das etwa so alt sein muss wie ich selbst, mein Dilemma, und sofort eilt es Richtung Küche. Zuerst fürchte ich, sie hat mich missverstanden oder hält mich für verrückt. Aber dann folge ich ihr, und als sie über den groben Holzfußboden der Küche zur Dienstbotentreppe eilt, verstehe ich.

Ich bleibe in der Küche stehen, während das Mädchen in seinen Arbeitsstiefeln erst die Treppe hoch poltert und dann über den Flur im Dachgeschoss, wo sich die Gesindekammern befinden. Ich warte und bete, dass der Lärm nicht den Rest der Dienerschaft aufweckt, denn wenn mich irgendjemand von ihnen in der Küche antrifft, wird ganz sicher sofort Lady St. Helier gerufen. Das Dienstmädchen kehrt allein und mit einem Bündel auf dem Arm wieder. Ich seufze erleichtert.

»Wie heißen Sie?«, frage ich, als ich ihr das Bündel abnehme.

»Mary, Miss.« Sie macht einen winzigen Knicks.

»Ich stehe für immer in Ihrer Schuld, Mary.«

»Es war mir eine Ehre, Miss Hozier.« Sie schenkt mir ein verschwörerisches Lächeln, und mir wird klar, dass ihr ihre Rolle in diesem unorthodoxen Plan Spaß macht. Vermutlich handelt es sich um eine willkommene Abwechslung inmitten ihrer sonst eher gleichförmigen Tage.

Ich wende mich ab und will zur großen Treppe zurückgehen, als Mary flüstert: »Warum ziehen Sie sich denn nicht in der Speisekammer um, Miss? Das ist doch sicherer, als wieder nach oben zu gehen. Ich werde dafür sorgen, dass Ihre Sachen in Ihr Zimmer gebracht werden, bevor jemand sie hier sieht.«

Mary hat recht. Jeder Schritt auf der großen, knarzenden Treppe würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Dame des Hauses – oder jemand von ihrer Dienerschaft – erwacht. Ich ziehe mich in die Speisekammer mit Regalen voller Einmachgläser zurück und schließe die Tür bis auf einen Spalt, damit noch etwas Licht hereingelangt. Ich lasse meinen Morgenmantel und mein Nachtkleid zu Boden fallen und schnüre das Bündel auf. Ich bewundere das hübsche geblümte Kleid und schlüpfe in die bodenlange Baumwolle, dann schnüre ich die schwarzen Stiefel zu, die das Dienstmädchen umsichtigerweise dazugepackt hat.

»Passt Ihnen wie angegossen, Miss Hozier«, sagt Mary, als ich wieder in der Küche stehe. Sie nimmt ihren Mantel vom Haken und reicht ihn mir mit den Worten: »Viel Glück!«

Ich verlasse das Haus nach hinten durch den Dienstboteneingang auf eine Gasse, die hinter der langen, den Portland Place säumenden Reihe georgianischer Luxusanwesen entlangführt. Ich husche an Küchenfenstern vorbei, in denen das Personal nach und nach Lampen entzündet, um das Haus für die Herrschaft vorzubereiten. Hinter den Herrenhäusern von Lady St. Helier und ihresgleichen offenbart sich mir eine betriebsame Welt. Da ich das Haus sonst immer durch die Vordertür betrete, ist mir diese Welt bisher verborgen gewesen.

Die Gasse führt zur Weymouth Street, und dort hält ein Omnibus Richtung Kensington. Ich kenne die Strecke recht gut, da ich schon des Öfteren in der anderen Richtung mit dieser Linie zu Lady St. Helier gefahren bin. Schon bald wird klar, dass Marys Wollmantel für den kühlen Morgen zu dünn ist. In der vergeblichen Hoffnung, seinen mageren Fasern etwas mehr Wärme zu entlocken, ziehe ich ihn fest um mich, während ich auf den Bus warte. Ich frage mich, wie Mary den langen Winter mit diesem Mantel überstehen kann.

Die Krempe des Hutes, den das Dienstmädchen mir für meine Maskerade geliehen hat, ist zu schmal, als dass sie mein Gesicht verbergen würde, und so erkennt der Fahrer mich sofort, als ich einsteige. Kein Wunder, denn in den letzten Tagen waren ständig Fotos von mir in den Zeitungen. Er starrt mich an und schweigt zunächst. Dann stottert er: »Sie – Sie müssen sich verirrt haben, Miss« – er senkt die Stimme zu einem Flüstern, als ihm einfällt, dass er besser nicht laut kundtun sollte, wer da gerade in seinen Bus eingestiegen ist – »Hozier.«

»Ich bin ganz genau da, wo ich sein will, Sir«, entgegne ich in einem Ton, der hoffentlich freundlich, aber bestimmt ist. Während der Fahrer mir das Fahrgeld abnimmt, das Mary mir von ihrem Ersparten überlassen hat – und das ich ihr doppelt und dreifach zurückzahlen werde –, lässt er mich keine Sekunde aus den Augen. Aber er sagt kein Wort mehr.

Ich halte den Blick gesenkt, um mein Gesicht vor den neugierigen Blicken einiger Fahrgäste zu verbergen, die sich über die seltsame Reaktion des Fahrers auf mein Einsteigen gewundert haben.

Als der Bus Abingdon Villas erreicht, steige ich aus, und je näher ich dem Haus mit der cremefarbenen Stuckfassade und der Nummer 51 komme, desto leichter wird mir zumute. Kaum betätige ich den schweren Messingklopfer, lässt das Engegefühl in meiner Brust nach, und ich kann wieder frei atmen. Die Tür wird nicht sofort geöffnet, aber das war zu erwarten gewesen. Hier liegen keine Heerscharen von Dienstboten in der Küche auf der Lauer und warten nur darauf, dass es an der Haustür klopft oder jemand nach ihnen klingelt. Hier erledigt ein Dienstbote die Arbeit von vielen, und die Bewohner des Hauses machen den Rest.

Ich warte, und nach einigen langen Minuten wird meine Geduld belohnt und die Tür doch noch geöffnet. Im Spalt erscheint das noch verschlafene Gesicht meiner geliebten Schwester Nellie. Sie fällt mir um den Hals, nur um kurz darauf erschrocken zu erstarren.

»Was um Himmels willen machst du hier, Clementine? Und was soll dieser Aufzug?« Fragend sieht sie mich an. »Heute ist doch dein Hochzeitstag.«

2

12. September 1908

London, England

Der beruhigende Duft frisch aufgebrühten Tees steigt mir in die Nase, ich wärme mir die Hände an der Tasse und das Gesicht am Dampf. Nellie hat nicht weiter auf eine Antwort auf ihre Frage gedrängt, noch nicht. Ich weiß, sie wird mir schon bald eine Erklärung für meinen unerwarteten Besuch abverlangen, aber für den Moment genieße ich die Ruhe im Salon. Diese Minuten der Stille zu Hause, zusammen mit meiner Schwester, sind vielleicht schon genug, um mir Kraft für diesen Tag zu geben.

»Du willst doch nicht etwa die Hochzeit absagen, Clemmie?«, bricht Nellie das Schweigen mit einem bebenden Flüstern. Keine von uns möchte irgendjemanden im Haus wecken – am allerwenigsten Mutter.

»Nein, nein, Nellie«, flüstere ich zurück und nehme ihre Hand. Wir sitzen an dem Tisch, an dem meine Schwester und ich früher für die Damenschneiderei unserer Cousine Lena Whyte zahllose Stunden Näharbeiten erledigten, um ein dringend benötigtes Zubrot zu verdienen.

Ich sehe ihr die Erleichterung an. Mir war nicht bewusst gewesen, wie viel Angst ihr die Befürchtung gemacht hatte, ich könnte diese Hochzeit absagen. Wie grausam von mir, ihr mein Erscheinen nicht gleich von Anfang an zu erklären. »Nichts dergleichen, liebe Schwester. Mich verlangte nur plötzlich nach der vertrauten Umgebung meines eigenen Zuhauses. Nur kurz. Um mich etwas zu beruhigen.«

»Bist du denn so aufgeregt? Wegen der Hochzeit? Wegen der Zeremonie? Oder wegen des Mannes, den du heiratest?« Nellie, meine kleine Schwester und die Zwillingsschwester meines einzigen Bruders, überrascht mich mit ihrem Scharfsinn. Ich habe sie viel zu lange als zu jung und unerfahren wahrgenommen, ganz im Gegensatz zu meiner schönen, furchtlosen und willensstarken großen Schwester Kitty. Als Vertraute hätte ich Kitty Nellie in jedem Fall vorgezogen, wenn sie nicht mit sechzehn Jahren an Typhus gestorben wäre. Aber offenbar hatte ich Nellie unterschätzt.

Ihre Frage weckt eine Erinnerung in mir, an meine erste Begegnung mit meinem zukünftigen Mann – eines kühlen Märzabends im Haus von Lady St. Helier, jenem Ort, von dem ich gerade Reißaus genommen habe. Anfangs hatte ich die Einladung meiner Gönnerin zum Abendessen abgelehnt. Alle meine einem solchen Anlass angemessenen Kleider müssten dringend geflickt werden, und außerdem hätte ich keine sauberen weißen Handschuhe, bedauerte ich Mutter gegenüber. In Wirklichkeit war ich müde und erschöpft, nachdem ich den ganzen Nachmittag Französischunterricht gegeben hatte. Aber das sagte ich nicht, weil es Mutter in Erinnerung gerufen hätte, dass ihre Töchter zum finanziellen Unterhalt der Familie beitragen mussten, und das schätzte sie gar nicht. Sie gab sich lieber der Illusion hin, dass ihr Titel und ihr aristokratisches Erbe allein vollkommen ausreichten für Wohnung, Essen und Hausangestellte. Gleichzeitig legte sie das Eheversprechen ausgesprochen unkonventionell aus und widmete sich mit einer ganz erstaunlichen Hingabe ihren außerehelichen Beziehungen. Mit einer Hingabe, mit der sie sich sonst so gut wie nichts anderem widmete, jedenfalls nicht uns Kindern. Meine großzügige, wohlhabende Gönnerin war Mutters Tante, und sie tat nichts lieber, als jungen Mädchen auf dem Weg in die richtige Gesellschaft zu helfen. Darum duldete Mutter keinerlei Ausrede, wenn Lady St. Helier eine Einladung aussprach. Sie lieh mir ihre eigenen Handschuhe und steckte mich in Nellies schlichtes weißes Prinzessinnen-Satinkleid. Pflichtschuldigst und leicht verspätet verließ ich das Haus.

Doch auch der Gast zu meiner Rechten war noch nicht eingetroffen, und während der ersten beiden von fünf Gängen blieb der Platz leer. Ich begann langsam zu verzweifeln angesichts der nicht enden wollenden, sterbenslangweiligen Wetterberichte, die der ältere Herr zu meiner Linken zum Besten gab, als mit Getöse die Tür zum Speisezimmer aufflog. Noch bevor der Butler den verspäteten Gast ankündigen konnte, trat ein Mann mit einem leicht verlegenen Grinsen in seinem rundem Gesicht ein, entschuldigte sich bei Lady St. Helier und schickte sich an, auf dem freien, mit kunstvollen Schnitzereien verzierten Stuhl neben mir Platz zu nehmen. Die Stuhlbeine schrammten in dem Moment laut über den Holzfußboden, als der Butler den Namen des Gastes verkündete, und ich wandte diesem Mann meine Aufmerksamkeit zu. Seine Wangen fand ich jungenhaft weich, doch auf seiner Stirn entdeckte ich tiefe, sehr erwachsene Sorgenfalten.

Wer war dieser Herr? Er kam mir bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht einordnen. War ich ihm schon einmal bei einem gesellschaftlichen Anlass begegnet? Es hatte so viele davon gegeben.

»Bitte verzeihen Sie jegliche Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch meine Säumnis entstanden sein mögen, Miss. Ein freier Platz bei einem formellen Diner ist wahrlich keine Bagatelle«, sagte er und sah mir dabei verstörend direkt in die Augen.

Derartige Offenheit war ich nicht gewohnt, und so entgegnete ich in meiner Verblüffung gänzlich unverblümt: »Ich hatte keine Unannehmlichkeiten, Sir. Ich war selbst erst kurz vor Ihnen hier. Ich hatte noch zu arbeiten.« Sofort bereute ich meine Worte, denn junge Frauen wie ich hatten nicht berufstätig zu sein.

Überrascht sah er mich an. »Sie arbeiten?«

»Ja«, antwortete ich, als müsste ich mich verteidigen. »Ich unterrichte Französisch.« Von Nellies und meinen Näharbeiten sagte ich besser nichts.

Seine Augen glänzten vor Begeisterung. »Das … das ist ja ganz wunderbar, Miss. Es ist so wichtig, sich Kenntnisse über die Welt im Allgemeinen und über die Welt der Arbeit im Besonderen anzueignen.«

War das sein Ernst? Oder verspottete er mich? Ich wusste nicht recht, wie ich darauf reagieren sollte, und entschied mich für eine unverfängliche Antwort.

»Wenn Sie meinen, Sir.«

»Und wie ich das meine. Sehr erfrischend. Und dass Sie sich so regelmäßig intensiv mit französischer Sprache und Kultur befassen, also … da bin ich richtig neidisch. Ich habe die kulturellen und politischen Beiträge Frankreichs zu Europa stets sehr geschätzt.«

Er wirkte ganz aufrichtig, und seine Ansichten deckten sich mit meinen. Ich ergriff die Gelegenheit und antwortete entsprechend. »Da stimme ich Ihnen von ganzem Herzen zu, Sir. Ich hatte sogar in Erwägung gezogen, die französische Sprache, Kultur und Politik zu studieren. An der Universität. Meine Schulleiterin hat mich dazu ermuntert.«

»Was Sie nicht sagen?« Wieder wirkte er überrascht, und ich fragte mich, ob ich zu offenherzig über meine jugendlichen Ambitionen gesprochen hatte. Schließlich kannte ich diesen Mann nicht und wusste nicht, wofür er stand.

Mit etwas Humor spielte ich meinen Ehrgeiz wieder leicht herunter. »Ja. Letztlich musste ich mich allerdings damit begnügen, einfach nur einen Winter in Paris zu verbringen, in dessen Verlauf ich einige Vorlesungen an der Sorbonne hörte, Kunstgalerien besuchte und mit dem Künstler Camille Pissarro dinierte.«

»Nicht der schlechteste Trostpreis.« Er lächelte und betrachtete mich eingehend. Bildete ich mir das nur ein, oder sah ich da ein klein wenig Respekt in seinen hellblauen Augen schimmern? Im Kerzenlicht bewegte sich seine Augenfarbe zwischen blassem Aquamarin und frühem Morgenhimmel.

Wir verfielen in Schweigen, und mir kam es vor, als stellte sich auch bei den anderen Gästen – eine illustre Mischung aus Politikern, Journalisten und der obligatorischen reichen Erbin aus Amerika – eine Gesprächspause ein. Oder hatten sie uns die ganze Zeit zugehört? Ich war so in das Gespräch mit meinem Tischnachbarn versunken gewesen, dass ich darüber die anderen Gäste vollkommen vergessen hatte.

Der Herr stotterte etwas, und um zu große Verlegenheit zu vermeiden, wandte ich mich wieder dem inzwischen abgekühlten Hühnchen vor mir zu. Ich spürte den Blick meines Tischnachbarn auf mir ruhen, wandte mich aber nicht um. Für eine erste Begegnung war der Austausch zwischen uns ungewöhnlich persönlich gewesen, und ich wusste nicht, was ich als Nächstes sagen sollte.

»Bitte verzeihen Sie, Miss.« Seine Worte überraschten mich.

»Was denn, Sir?«

»Meine unverzeihlich schlechten Manieren.«

»Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.«

»Eine Frau wie Sie verdient es, dass man ihr mit maximaler Höflichkeit begegnet. Und ich habe nicht einmal das Minimum erfüllt – ich habe mich Ihnen über die Worte des Butlers hinaus gar nicht vorgestellt. Und das, nachdem ich ohnehin schon viel zu spät hier war, um an den üblichen Förmlichkeiten teilzunehmen. Das ist nachgerade unentschuldbar. Erlauben Sie bitte, dass ich mich Ihnen jetzt noch vorstelle?«

Ich nickte leicht und fragte mich, was er wohl mit »eine Frau wie Sie« gemeint hatte. Was für eine Sorte Frau war ich seiner Ansicht nach?

»Mein Name ist Winston Churchill.«

Ah, dachte ich erschrocken. Das erklärte, wieso er mir so bekannt vorkam. Nicht, weil ich ihm vor einigen Jahren bereits irgendwo begegnet war, sondern weil ich sein Gesicht aus der Zeitung kannte. Der Gentleman neben mir war ein bekannter Politiker, Abgeordneter des Unterhauses, aller Wahrscheinlichkeit nach der nächste Handelsminister, was ihn zu einem der wichtigsten Mitglieder der Regierung machen würde. Sein bisheriger politischer Aufstieg war von Widersprüchen begleitet gewesen, er war vor einigen Jahren von den Konservativen zu den Liberalen gewechselt und setzte sich für freien Handel einerseits und eine aktivere Sozialgesetzgebung andererseits ein. Die Zeitungen berichteten fast täglich über ihn, und vor einigen Monaten war im Daily Chronicle sogar ein Interview erschienen, das der Dracula-Autor Bram Stoker mit ihm geführt hatte.

Wenn ich mich richtig erinnerte, hatte dieser Mr Churchill vor einigen Jahren sogar für die Einführung des Frauenwahlrechts gestimmt, ein Thema, das mir schon damals sehr am Herzen lag. Beatrice Harris, die Leiterin der Mädchenschule in Berkhamsted, hat während meiner Schulzeit dort mein Interesse an weiblicher Unabhängigkeit geweckt. Was sie über das Frauenwahlrecht äußerte, fiel bei mir auf fruchtbaren Boden. Nachdem ich so viele Jahre lang erlebt hatte, wie meine Mutter nonkonforme Überzeugungen vertrat, sich gleichzeitig aber auf ihrem Status als Adelige ausruhte und sich von diversen Liebhabern aushalten ließ, wollte ich meinem Leben Sinn und Inhalt geben und wenn irgend möglich unabhängig sein. Und jetzt saß plötzlich einer der wenigen Politiker neben mir, die schon früh öffentlich den Kampf für das Frauenwahlrecht unterstützt hatten. Schlagartig war ich sehr nervös, aber auch hocherfreut.

Der Rest der Tischgesellschaft schwieg, doch das schien meinem Nachbarn nicht weiter aufzufallen, denn er räusperte sich vernehmlich und fuhr fort. »Ich will nicht hoffen, dass der Name Winston Churchill allein Sie jetzt vergrault. Ich weiß, dass ich dieser Tage in vielen Haushalten mehr oder weniger verhasst bin.«

Meine sonst so blassen Wangen flammten auf, allerdings nicht aufgrund seiner Worte, sondern weil ich fürchtete, in meiner Unkenntnis seiner Identität womöglich bereits einen Fauxpas begangen zu haben. Hatte ich etwas Unangebrachtes gesagt?, fragte ich mich und ging unser Gespräch blitzschnell noch einmal im Geiste durch. Nein, da war nichts. Kitty an meiner Stelle hätte diese Situation souverän und mit Humor gemeistert, sie hätte sich nicht so stockend und nervös wie ich verhalten.

Schließlich formulierte ich eine Entgegnung. »Nein, Sir, überhaupt nicht. Ihre Ansichten decken sich weitgehend mit meinen eigenen, und ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen.«

»Aber Sie freuen sich nicht genug, um mir auch Ihren Namen zu verraten, will mir scheinen.«

Meine Wangen glühten. »Miss Clementine Hozier.«

»Das Vergnügen ist ganz meinerseits, Miss Hozier.«

Bei der Erinnerung an jenen Abend muss ich lächeln. Noch bevor ich Nellie antworten kann, platzt ihr Zwillingsbruder, mein kleiner Bruder Bill, herein. Er ist bereits Offizier bei der Royal Navy, wirkt aber immer noch schlaksig wie ein Schuljunge. Er will gerade herzhaft in einen Apfel beißen, den er aber prompt fallen lässt, als er mich sieht. »Was zum Teufel machst du denn hier? Löst du jetzt etwa noch eine Verlobung auf?«

Ich springe auf und knuffe ihn in den Arm für seine Anspielung darauf, dass ich bisher nicht nur einem, sondern sogar bereits zwei Verlobten den Laufpass gegeben habe – Sidney Cornwallis Peel, Enkel des früheren Premierministers Sir Robert Peel, und Lionel Earle, beides Männer mit vornehmen Titeln oder in einflussreichen Positionen, an deren Seite mir ein Leben in finanzieller Sicherheit gewinkt hätte, aber auch ein Dasein mit reichlich Dekorum und wenig Hoffnung auf Sinn und Inhalt. Zwar lehne ich die unkonventionelle Lebensweise meiner Mutter ab, aber ich brachte es auch nicht über mich, mit einem dieser beiden ausgesuchten Gentlemen nur deshalb die Ehe einzugehen, weil das den Konventionen entsprochen hätte. Schicklichkeit war ein äußerst verlockender Köder, aber mein Wunsch nach einem sinnhaften Leben, in dem auch Platz für Gefühle war (wage ich es wirklich, das zu denken?), wog schwerer.

Nellie, Bill und ich prusten los vor Lachen, und mir wird unfassbar leicht ums Herz. Das Gefühl der Isolation, das mir vergangene Nacht so auf der Seele gelastet hat, löst sich auf, und in der Gegenwart meiner Geschwister kommt mir der Gang zum Altar und damit der Schritt in mein neues Leben nicht mehr vor wie eine unüberwindliche Reise. Bis Mutter hereinkommt.

Zum ersten Mal, seit ich denken kann, verschlägt es ihr die Sprache. Zum ersten Mal schwingt sie keine voreingenommenen Reden über ihre Lieblingsthemen, schwadroniert sie nicht von öffentlicher Wiedergutmachung nach erfolgten Kränkungen, murmelt sie keine sehr leisen, aber doch hörbaren spitzen Kommentare über bourgeoise Bekanntschaften. Und ausgerechnet mir – dem Kind, das sie am wenigsten vorgezogen und am häufigsten ignoriert hat –, ausgerechnet mir ist es gelungen, die sonst kein Blatt vor den Mund nehmende Lady Blanche Hozier sprachlos zu machen.

Nellie, ihr Liebling, springt für mich in die Bresche. »Clemmie ist nur ganz kurz auf eine Tasse Tee hier, Mama.«

Mutter richtet sich zu ihrer vollen Größe auf und findet ihre Stimme wieder. Schrill und spöttisch fragt sie: »Auf eine Tasse Tee? In aller Herrgottsfrühe? An ihrem Hochzeitstag?«

Niemand sagt etwas. Diese Art von Fragen verlangt nicht nach Antworten.

Die blonden Haare hängen ihr unfrisiert um das noch immer schöne Gesicht, während sie den Blick von einem zum anderen wandern lässt und eine weitere spitze Bemerkung als rhetorische Frage verkleidet: »Etwas Unschicklicheres ist euch wohl nicht eingefallen?«

Ich unterdrücke ein schnaubendes Lachen. Unsere unkonventionelle Mutter, die sich nie an die strengen Regeln der Gesellschaft, der Kirche oder der Familie gehalten hat, unterstellt ihren Kindern unschickliches Verhalten? Sie, die sich sowohl bezüglich der Ehe als auch der Kindererziehung schon lange über jegliche Traditionen hinwegsetzt, indem sie stets mehrere Liebschaften gleichzeitig unterhält und immer wieder durch lange Abwesenheiten glänzt? Uns, die wir uns an Konventionen klammern wie an ein Rettungsboot im wütenden Sturm, den unsere Mutter immer wieder verursacht?

Auf Nellies und Bills Gesicht beginnt sich genau die eingeschüchterte Miene abzuzeichnen, die ich so gut kenne, und ich rufe mir in Erinnerung, dass der heutige Tag von großer Bedeutung ist. Für mich, aber auch für unsere Familie. Und statt mich Mutters Ärger zu unterwerfen und zu versuchen, ihre schlechte Laune mit einem reuevollen Blick zu lindern, reiße ich mich zusammen und reagiere amüsiert. Ich werde ihr die Stirn bieten, ich werde ihr zum ersten Mal zeigen, dass die Machtverhältnisse sich verschoben haben.

»Du wirst deiner Tochter doch wohl nicht missgönnen, dass sie am Morgen ihrer Hochzeit einen kurzen Ausflug zu ihrer Familie macht, Mama?«, sage ich lächelnd. Ich versuche zu klingen wie Großmutter, auch Lady Blanche genannt, die als eine Stanley of Alderley auf Airlie Castle wohnt und genau die Stärke und Durchsetzungsfähigkeit – und weibliche Bildung! – verkörpert, für die die Matriarchinnen des Stanley-Geschlechts bekannt sind. Man kann nicht behaupten, dass Mutter dem Beispiel jener Frauen folgen würde, so unorthodox, wie sie ihr Leben lebt. Nur in einem Punkt verhält sie sich absolut altmodisch, und das ist die Sache mit der weiblichen Bildung. Ich verstehe das nicht, aber ich vermute, es liegt daran, dass Mutter sich voll und ganz auf ihre Beziehungen zu Männern konzentriert, und die meisten dieser Männer halten nichts von Frauen mit Bildung.

Erst antwortet Mutter nicht, sie ist es nicht gewöhnt, Widerworte zu bekommen. Dann sagt sie sehr gekünstelt und bedacht: »Selbstverständlich nicht, Clementine. Aber ich werde veranlassen, dass in spätestens einer Stunde eine Kutsche kommt und dich zurück zu Lady St. Helier bringt, damit dir genügend Zeit für die Vorbereitungen bleibt. Schließlich werden über tausend Menschen zusehen, wenn du an St. Margaret’s ankommst, um vor den Altar zu treten.«

3

12. September 1908

London, England

Ein Blick auf die Kaminuhr verrät mir, dass ich mich bereits seit einer Stunde in den fürsorglichen Händen von Lady St. Heliers Kammerzofe befinde. Während sie mein schweres kastanienbraunes Haar zu einer kunstvollen Tolle formt, betrachte ich mich selbst im Spiegel. Meine mandelförmigen Augen und das Profil, das oft als klassisch oder gut geschnitten bezeichnet wird – was immer das heißen mag – kommen mir so vor wie immer. Und doch ist heute alles anders.

Während der Minutenzeiger weiterwandert, geht mir durch den Kopf, dass viele meiner weiblichen Bekannten jeden Tag einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Zeit mit ähnlichen Verrichtungen verbringen. Sie verschwenden Stunden damit, sich mehrmals täglich von ihren Dienstmädchen beim Umziehen und Frisieren helfen zu lassen, je nachdem zu welchem gesellschaftlichen Anlass sie sich als Nächstes begeben. Mutters einerseits ausschweifender und andererseits von Geiz geprägter Lebenswandel bedeutete für mich, dass ich immer dann, wenn ich eine Einladung bekam, die komplizierte Hochfrisuren und förmliche Garderobe erforderte, sämtliche Aufgaben einer Zofe selbst übernehmen musste. Was darauf hinauslief, dass ich in der Regel eine schlichte Kombination aus Rock und Bluse mit Kragen und Schleife sowie eine eher einfache Frisur trug. Eines weiß ich jetzt schon: Ganz gleich, wie viele Dienstmädchen ich mir in Zukunft als Mrs Winston Churchill werde leisten können – ich habe keine Lust, meine Zeit mit derartigen Belanglosigkeiten zu vergeuden.

Ein Sonnenstrahl fällt auf meinen Verlobungsring. Ich wackele mit den Fingern, fange das Licht ein, lasse es mit dem großen, von Diamanten eingefassten Rubin spielen und denke zurück an Winstons Heiratsantrag. Der Spiegel verrät mir, dass ich dabei lächele.

Das Frühjahr war dem Sommer gewichen, und an unserer Adresse in den Abingdon Villas erreichten mich immer häufiger Einladungen, Winston im Blenheim Palace zu besuchen, einem der größten Schlösser Englands und das einzige, das sich, obschon es mit der Krone nichts zu tun hat, Palast nennt. Blenheim Palace gehört Winstons Vetter und gutem Freund, dem Neunten Herzog von Marlborough, der nach einem seiner weiteren Titel, nämlich Graf von Sunderland, »Sunny« genannt wurde, und Winston verbrachte einen Teil des Sommers dort. Anfangs lehnte ich die Einladungen ab, allerdings nicht, weil ich Winston nicht sehen wollte, sondern weil mir für einen solchen Rahmen schlicht die Garderobe fehlte.

Doch irgendwann konnte ich den Mann, für den ich ganz unerwartet eine gewisse Schwäche entwickelt hatte, nicht mehr abweisen. In zahlreichen Briefen und bei einigen Besuchen hatte Winston sich in den vergangenen vier Monaten als ganz vorzügliche Gesellschaft entpuppt, was so gar nicht dem Bild des kratzbürstigen Großmauls entsprach, das die Zeitungen von ihm zeichneten. Während ich mit meiner Mutter in Deutschland unterwegs war, um Nellie nach Hause zu holen, die dort wegen Tuberkulose in Kur gewesen war, schrieb Winston mir lange Briefe, in denen er dieselbe Begeisterung und denselben Idealismus in Sachen Politik, Geschichte und Kultur an den Tag legte, die auch ich in mir trug. Mit ihm hatte ich das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein und ein unverzichtbares Zahnrad im Getriebe Englands.

Und noch etwas verband uns: Das Gefühl, in dieser Welt alleine zu sein. Wir hatten beide eher unkonventionelle, lieblose Mütter: Meine war eine unglückliche Union mit Colonel Henry Hozier eingegangen, hatte sich dann auf diverse vielleicht glücklichere Affären mit Männern eingelassen, die ihr vier Kinder bescherten, und es nach der Scheidung von Hozier den Hausangestellten überlassen, sich um diese Kinder zu kümmern. Winstons Mutter war die reiche, elegante amerikanische Erbin Lady Randolph Churchill, geborene Jennie Jerome, die, was die Anzahl ihrer Affären betraf, durchaus mit meiner Mutter konkurrieren konnte, und die die Erziehung ihrer beiden Söhne der heiß und innig geliebten Kinderfrau Everest überließ. Unsere Väter – wenn denn der frühere Ehemann meiner Mutter als mein Vater bezeichnet werden konnte, schließlich war sein Mitwirken an meinem Entstehen eher unsicher, und seit der Scheidung haben wir uns nur selten gesehen – spielten eine noch geringere Rolle als unsere Mütter. Lord Randolph hegte offenbar eine regelrechte Abneigung gegen seinen älteren Sohn Winston, er nutzte jede Minute ihrer ohnehin spärlichen gemeinsamen Zeit dazu, ihn zu kritisieren. Winston und ich waren beide mit einer großen Verunsicherung bezüglich unserer Stellung in der Gesellschaft und in puncto zwischenmenschliche Beziehungen aufgewachsen. Doch zu unserer großen Freude und Überraschung löste sich dieses unangenehme Gefühl in Luft auf, wenn wir zusammen waren.

Der Zug bewegte sich durch die sattgrüne Hügellandschaft Oxfordshires, und ich wurde immer nervöser, je näher wir dem Palast kamen, von dem es hieß, er sei eines der luxuriösesten nicht der königlichen Familie gehörenden Anwesen in ganz Großbritannien. Was würde mich dort erwarten? Winston hatte mir keine Details bezüglich der Wochenendplanung verraten, er hatte lediglich erwähnt, dass sein Vetter auch zugegen sein würde, nicht jedoch dessen Frau, Consuelo, da die beiden sich in Scheidung befänden, dafür aber Winstons Mutter, Lady Randolph, der ich – wie Mutter mir in Erinnerung rief – bereits mehrfach bei gesellschaftlichen Anlässen begegnet war. Ich freute mich auf Winston, war aber unsicher bezüglich der anderen Familienmitglieder.

Am Bahnhof wurde ich von einer kleinen Kutsche abgeholt, und nachdem wir ein gutes Stück Weg zurückgelegt hatten, rief der Kutscher mir von vorne zu: »Gleich fahren wir durchs Ditchley Gate, Miss.«

Ich sah hinaus. Vor uns erhob sich ein imposantes steinernes Portal mit einem kunstvoll geschmiedeten Tor. Ein aus dem Pförtnerhaus tretender Mann öffnete es, und ich erhaschte einen Blick auf die lange, von Linden gesäumte Einfahrt, die quer über ein weites Plateau führte. Das ist bestimmt die Palasteinfahrt, dachte ich. Doch wir fuhren immer weiter, passierten diverse Gebäude, die aber offenbar alle nicht unser Ziel waren, und überquerten eine Brücke über einen mäandernden See. Wann sind wir endlich beim Blenheim Palace?, fragte ich mich. Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt.

Da meldete sich wieder der Kutscher zu Wort: »Gleich sind wir am Haupttor, Miss.«

Ah, dachte ich, Gott sei Dank. Wir sind so gut wie da. Ich strich meinen Rock glatt und fasste mir prüfend an Haare und Hut. Ich hörte, wie sich der Belag unter dem Gespann veränderte, und deutete das Knirschen als ein willkommenes Zeichen dafür, dass wir nun endlich den Palast erreicht hatten. Die Kutsche rollte durch das Haupttor, und als das Gefährt mit einem leichten Ruck zum Stillstand kam, atmete ich tief durch.

Ich stieg aus und betrat den größten Hof vor dem vornehmsten Schloss, das ich je gesehen hatte. In der Mitte einige mächtige Säulen, flankiert von kriegerischen Statuen, und zu beiden Seiten zwei riesige, den Hof umschließende Gebäudeflügel. Aus dem Nichts tauchten vier Dienstboten auf, nahmen mein Gepäck und führten mich die Treppe zum imposanten Haupteingang von Blenheim Palace hinauf.

Mein Herz raste vor Anstrengung und Aufregung. Die Türen zum großen Saal öffneten sich wie von Zauberhand, als ich mich näherte. Kaum war ich eingetreten, sah ich Winston am anderen Ende des schier endlos scheinenden Raumes inmitten eines Empfangskomitees aus Freunden und Verwandten stehen – zumindest nahm ich an, dass es sich um Freunde und Verwandte handelte, denn auch Lady Randolph hatte sich unter sie gemischt. Die einzigen nicht anwesenden Familienmitglieder waren Winstons geliebter kleiner Bruder Jack und dessen frisch angetraute Frau, Lady Gwendeline Bertie, Spitzname Goonie, die sich auf Hochzeitsreise befanden. Was um alles in der Welt hatte Winston vor?

Ich ging auf meine Gastgeber zu und zuckte zusammen, als das Klappern meiner Absätze auf den nicht enden wollenden schwarzen und weißen Marmorfliesen unter der zwanzig Meter hohen Freskendecke und rund um die massiven Säulen und Rundbögen entlang der Wände widerhallte. Ich konzentrierte mich mit dem Blick ganz auf Winstons strahlendes Gesicht und versuchte, die Ehrfurcht gebietenden Kunstwerke, Skulpturen und antiken Waffen auszublenden, die alle Teil von Winstons Familiengeschichte waren.

Er trat auf mich zu, bot mir seinen Arm an und stellte mich all jenen vor, die ich nicht kannte: Unter anderem seinem Vetter Sunny, seinem engen persönlichen und politischen Freund F. E. Smith und dessen Frau sowie einem Mitarbeiter aus dem Handelsministerium. Dann schlug Winston mir vor, mich in mein Zimmer zurückzuziehen und mich mithilfe zweier Dienstmädchen seiner Mutter auf das Abendessen vorzubereiten. Ich errötete, weil durch diese Äußerung offenbar wurde, dass ich keine eigene Zofe dabeihatte.

Während die Mädchen meine Sachen auspackten, schlenderte ich durch meine Suite mit der unfassbar hohen Decke, einem glänzend schwarz lackierten Himmelbett und einem zu meinem Erstaunen prasselnden Feuer im Kamin – in meinen Augen an einem warmen Augusttag wie heute ein überflüssiger Luxus. Binnen kürzester Zeit machten sich die Mädchen mit Bürsten, Kämmen und Nadeln daran, meinen schlichten Haarknoten in eine modischere Frisur zu verwandeln. Vielleicht konzentrierten sie sich deshalb auf meine Haare, weil ihnen aufgegangen war, dass sie bezüglich meiner sehr überschaubaren Garderobe nicht viel ausrichten konnten.

Kaum hatte ich den mit viel Gold geschmückten Speisesaal betreten, war ich nicht mehr die selbstsichere, redselige junge Frau, als die Winston mich in den letzten Monaten erlebt hatte. Ich bewegte mich an den langen Wandgemälden und Gobelins mit Darstellungen der militärischen Erfolge der Herzöge von Marlborough vorbei, an von Koryphäen wie Sir Joshua Reynolds, John Singer Sargent und Thomas Gainsborough gemalten Ahnenporträts, und fühlte mich wie eine Hochstaplerin. Die allgegenwärtigen Beweise für die große historische Bedeutung der Familie Churchill schüchterten mich ein, wie auch das vertraute Geplänkel zwischen Winston, seiner Mutter und Sunny, und so hielt ich mich ganz im Hintergrund. Eine Verhaltensweise, die ich mir angewöhnt hatte, als Kitty noch lebte, die mit ihrer Schönheit, ihrem Charme und ihrem Esprit stets jeden Raum ausfüllte.

Kurz bevor die Damen und die Herren sich nach dem Abendessen trennten, kam Winston auf mich zu. Ich fürchtete, er würde seiner Sorge oder gar seiner Enttäuschung Ausdruck verleihen, weil ich während des gesamten Diners so schweigsam gewesen war, doch weit gefehlt: Er bat mich um Verzeihung. »Meine liebe Clementine, können Sie mir verzeihen, dass ich das Tischgespräch derart beherrscht habe? Ich habe so viel mit meiner Mutter und Sunny geredet, dass Sie gar nicht zu Wort kommen konnten.«

Ich versuchte, mich zu erinnern, worüber sie sich so angeregt unterhalten hatten, während ich mich von den edlen Möbeln und Fresken im Speisesaal ablenken ließ. Es war um das bevorstehende Treffen von König Edward VII. und Kaiser Wilhelm II. bezüglich der zunehmenden Stärke der deutschen Marine gegangen, und ich überlegte, wie ich das angemessen kommentieren könnte. »Ich bitte Sie, Winston, das ist doch kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich fand Ihre Äußerungen über die Erweiterung der Flotte und die Versuche der Deutschen, Großbritannien als Seemacht Konkurrenz zu machen, höchst interessant. Ich bin da ganz mit Ihnen d’accord – Großbritannien muss seine Dominanz wahren und darf nicht zulassen, von den Deutschen herausgefordert zu werden.«

Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Genau das liebe ich so an Ihnen, Clementine. Die meisten jungen Frauen hätten bei einer solchen Unterhaltung weggehört, aber Sie haben nicht nur zugehört, sondern auch verstanden, worum es ging, und Sie beschäftigen sich mit den wichtigen Themen unserer Zeit. Ihr Intellekt adelt Sie. Und Ihre hehren Gedanken tun das ebenfalls.«

Natürlich begriff und würdigte ich, dass er mir gerade mehrere Komplimente auf einmal gemacht hatte, doch gleichzeitig kreisten meine Gedanken nur um ein Wort. Liebe. Hatte er gerade liebe gesagt? Bisher hatte keiner von uns je dieses Wort verwendet, in keiner Form. Ich antwortete nicht, ich konnte ihm nicht antworten, sondern nickte nur und sah ihn kurz an, bevor ich den Blick senkte.

»Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen«, flüsterte er auf seine eigene, nicht besonders leise Art. »Wie wäre es, wenn Sie und ich morgen Vormittag einen Spaziergang zum Rosengarten machten? Dann könnten Sie sich eine Meinung dazu bilden, ob er seinem Ruf gerecht wird. Außerdem hat man von dort einen wunderbaren Blick auf den See.«

»Sehr gerne«, antwortete ich.

»Hervorragend«, sagte er und strich mir sanft über die Hand. »Sagen wir um zehn Uhr im Frühstückszimmer?«

Ich nickte und wir wünschten einander einen guten Abend. Mir war etwas leichtfüßig und euphorisch zumute, als ich mit Lady Randolph und Mrs Smith das Dessert nahm, und ich hoffte, den langweiligen Eindruck, den ich vorher auf sie gemacht hatte, zu korrigieren.

Am nächsten Morgen um zehn Uhr wartete ich vergebens auf Winston. Weder er noch sonst jemand erschien im Frühstückszimmer. Wo in aller Welt blieb er denn? Hatten wir nicht verabredet, einen Spaziergang zum Rosengarten zu unternehmen? Nach einem üppigen Frühstück aus pochierten Eiern, späten Erdbeeren mit Sahne und starkem Tee stand ich nun schon fast eine Stunde an einem der vielen Fenster und blickte hinaus auf die sorgfältig gepflegten Gärten Blenheims, als ich endlich jemanden hereinkomme hörte.

Ich drehte mich um in der Erwartung, es sei der reumütige Winston. Doch vor mir stand Sunny, und sein Gesicht sprach Bände. Winston hatte mir bereits von seiner Angewohnheit erzählt, bis in die frühen Morgenstunden zu arbeiten und dann bis zum späten Vormittag zu schlafen. Sunnys entsetzte Miene konnte also nur eins heißen: Winston lag noch im Bett. Ich war höchst aufgebracht darüber, dass er mich in eine solch missliche Lage brachte, und wollte wortlos den Raum verlassen, obwohl sich das vor dem Herzog von Marlborough natürlich überhaupt nicht geziemte.

»Miss Hozier«, sprach er mich laut vernehmlich an, »ich wurde gebeten, mit Ihnen eine Ausfahrt zu machen und Ihnen das gesamte Anwesen zu zeigen.« Das war sicher nur eine Ausrede, um seinem Freund und Vetter aus der Patsche zu helfen. »Winston ist leider aufgehalten worden. Die Arbeit, Sie wissen schon.« Ich muss ihn ziemlich misstrauisch angesehen haben, doch Sunny fuhr fort: »Er bittet mich, Sie zu fragen, ob Sie den gemeinsamen Spaziergang auf ein Uhr verschieben könnten? Bis dahin ist er fertig mit der Arbeit – und außerdem eignet sich der frühe Nachmittag ohnehin viel besser dazu, die Rosen zu bewundern.«

Ich war hin- und hergerissen, wie ich reagieren sollte. Einerseits fühlte ich mich gedemütigt, andererseits war ich Gast des sehr geschätzten, vor mir stehenden Mannes – und hegte tiefe Gefühle für den, der noch schlief. Ich beschloss, mich freundlich, aber bestimmt zu geben. »Das können wir sehr gerne. Wenn ich dann davon ausgehen kann, Winston pünktlich um eins im großen Saal anzutreffen?«

Sunny sah mir in die Augen, und in seinem Blick lag etwas wie Anerkennung. Er nickte entschieden und sagte: »Das kann ich Ihnen versprechen.«

Als ich um eine Minute nach eins die große Marmortreppe vor dem großen Saal hinunterschritt, wartete Winston bereits auf mich. Er sah genauso zerknirscht aus, wie ich es bereits vor Stunden von ihm erwartet hatte. Ich näherte mich ihm und richtete mich dabei zu meiner vollen Größe auf, sodass ich Winston ein klein wenig überragte. Ich wollte ihm damit signalisieren, dass ich Respekt und Umsicht von ihm erwartete.

Er nahm meine Hände und sagte: »Ich habe das Gefühl, als würde ich mich ständig bei Ihnen entschuldigen.«

»Manchmal tun Sie das, wenn es gar nicht nötig wäre«, entgegnete ich und hoffte, ihm durch die Betonung des Wortes manchmal klarzumachen, dass das dieses Mal nicht der Fall war.

»Und doch verlangt mein Verhalten nach Wiedergutmachung«, sagte er halb verkündend, halb fragend.

»Ja«, sagte ich und ließ ihn kurz auf mein Urteil warten. »Ich nehme Ihre Entschuldigung an.«

Er seufzte erleichtert auf. »Wollen wir uns dann hinauswagen in die Gärten?«

Mit einem Lächeln gab ich zu verstehen, dass der Vorfall damit hinter uns lag. Ich hakte mich bei Winston unter, und wir verließen den Palast durch eine unscheinbare Tür an seiner Rückseite. Gemeinsam traten wir hinaus in das goldene Licht des frühen Sommernachmittags. Wir steuerten einen der angelegten Wege an, und Winston erzählte mir die Entstehungsgeschichte des gesamten Anwesens, das Königin Anne 1704 dem Ersten Herzog von Marlborough für seine Verdienste beim Sieg der Engländer über die Franzosen geschenkt hatte.

»1763 bat der vierte Herzog von Marlborough den Landschaftsarchitekten Capability Brown, den Park rund um den Palast zu gestalten, und Mr Brown nahm den Auftrag an – angeblich in dem Glauben, er würde zwei Jahre damit beschäftigt sein. Es wurden zehn.«

»Capability? Seltsamer Name. Der ganz besonders talentierte Brown?«

»Armer Kerl. Eigentlich hieß er Lancelot, aber mir erschließt sich nicht, wieso Capability der bessere Name gewesen sein soll.«

Ich lachte, und zwar schallend – Nellie und Bill sagten in solchen Momenten oft, ich würde wiehern. Mutter missfiel meine Art zu lachen zutiefst, und sie hielt mich immer wieder an, ich möge mich in der Öffentlichkeit beherrschen. Doch Winston fiel in mein Lachen ein, und ich hatte das Gefühl, er mochte mein etwas unfeines Prusten.

Er fuhr fort. »Als der arme Capability dann endlich fertig war« – bei der Erwähnung des Namens mussten wir wieder kurz kichern –, »hat er Tausende von Bäumen gepflanzt und einen veritablen Wald etabliert, der ganz natürlich wirkt, tatsächlich aber komplett künstlich angelegt ist. Mithilfe von zwei klug gesetzten Dämmen hat er den Great Lake angestaut, den Sie dort rechts sehen können, und einen Wasserfall geschaffen, der zu den schönsten gehört, die ich kenne. Den sollten wir uns unbedingt auch einmal ansehen.«

»Sehr gerne. Das Gelände und sämtliche Anlagen sind atemberaubend, Winston«, sagte ich und klemmte seinen Arm kurz fest an mich. »Und bemerkenswert gut in Schuss dafür, dass das alles im 18. Jahrhundert entstanden ist.«

»Nun ja.« Er räusperte sich. »Als Sunny das Anwesen übernahm, sah es hier eher trist aus. Die Restaurierung der Außenanlagen von Blenheim Palace ist dem Einsatz meines Vetters zu verdanken.«

Und dem Geld seiner Frau, dachte ich bei mir. Natürlich hatte ich Gerüchte über den desolaten Zustand von Sunnys Ehe mit der reichen amerikanischen Erbin Consuelo Vanderbilt gehört, deren Mutter sie 1895 gedrängt hatte, den Herzog zu heiraten. Keiner von beiden hegte eine besondere Sympathie für den anderen, und 1906 war das Scheitern der Verbindung dann offiziell gewesen. Die Zeitungen ließen sich sehr gehässig über die Trennung aus, aber auf mich wirkte Sunny sehr sympathisch, und Winston liebte ihn heiß und innig.

In angenehmes Schweigen versunken schlenderten wir weiter. Winston zeigte mir eine Stelle am See, wo er mithilfe seiner geliebten Kinderfrau Everest seinen ersten Fisch gefangen hatte. Zwar gehörte Blenheim nicht Winston, sondern Sunny, aber Winston fühlte sich diesem Ort sehr verbunden. Seine Lebensgeschichte war eng verknüpft mit diesem Anwesen. Immerhin war er hier geboren.

In meinem Leben gab es kein Haus, von dem ich Ähnliches hätte sagen können. Hin und wieder erinnerte mich irgendwo etwas an eins unserer vielen in London gemieteten Domizile oder an das Stadthaus in Dieppe, in dem wir immerhin fast ein Jahr lang gewohnt hatten. Aber das waren alles nur Häuser, keines davon war ein Zuhause, es handelte sich stets um vorübergehende Aufenthaltsorte, die wir wieder verließen, wenn Mutter ihrer müde geworden war. Oder wenn eine neue Beziehung einen Tapetenwechsel erforderte.

Hinter einer kleinen Kurve wurden wir von satten, strahlenden Rottönen empfangen. Ich löste mich von Winstons Arm, ging auf einen üppig blühenden Rosenstrauch zu, und als ich mich hinunterbeugte, um den betörenden Duft einzusaugen, spürte ich, wie Winston mir den Arm um die korsettierte Taille legte. Ein angenehmer Schauer durchlief mich. Er hatte bisher immer nur meine Hände und Arme berührt, ausgenommen natürlich beim Tanzen. Und da war es in Gegenwart vieler anderer Menschen gewesen.

Ich richtete mich auf und sah ihn an. Sein Gesicht war auf einmal viel röter als gerade noch, während wir nebeneinanderher schlenderten. »Clem. Clem–« Er stotterte ein wenig, wie so oft, wenn er nervös war.

Ohne jede Vorwarnung krachte ein mächtiger Donnerschlag. Wir sahen auf. Im Norden hatte sich eine gewaltige schwarze Wolkenmasse aufgetürmt und drohte, den gesamten Himmel zu verdunkeln.

Winston schnappte sich meine Hand. »Am besten gehen wir schnell zurück zum Haus. So ein Sommergewitter kann sehr heftig werden.«

Hand in Hand marschierten wir eiligst auf demselben Weg Richtung Palast, auf dem wir eben noch so gemütlich geschlendert waren. Was hatte Winston gerade sagen wollen? Sein Erröten und sein Stottern deutete ich so, dass es etwas sehr Bedeutsames gewesen sein musste. Hatte er womöglich vorgehabt, seine weiteren Absichten mit mir zu besprechen? Für einen Heiratsantrag ist es noch viel zu früh, dachte ich. Wir kannten uns erst seit fünf Monaten, hatten uns in dieser Zeit häufig geschrieben und ein paarmal gesehen, stets in Gegenwart anderer, und mehrfach war Winstons Werben durch längere Abwesenheiten unterbrochen worden – einmal durch meine Fahrt nach Deutschland und mehrmals durch seine arbeitsbedingten Reisen an weit fernere Orte.

Erst tröpfelte es nur ein wenig, dann fing es regelrecht an zu schütten. Wir rannten los, den Weg hinunter, bis Winston mich zu einem kleinen Bauwerk zog. Es handelte sich um einen griechischen Tempel mit vier ionischen Säulen, auf denen ein dreieckiger Ziergiebel ruhte. Im Tempel stand eine Marmorbank, und Winston bedeutete mir, mich zu setzen.

»Der Tempel der Diana.« Er machte eine ausladende Handbewegung durch das Innere des kleinen Bauwerks, an dessen rückwärtiger Wand ein Marmorrelief mit einer Darstellung der Göttin angebracht war, dann nahm er neben mir Platz. »Soweit ich weiß, wurde er Ende des 18. Jahrhunderts erbaut, zu Ehren der römischen Göttin des Mondes, der Jagd und der, und der –« Er geriet wieder kurz ins Stottern, dann platzte es aus ihm hervor: »Keuschheit.«

Winston reichte mir ein Taschentuch, kichernd trockneten wir uns die Gesichter. Der Regen trommelte auf das Dach des Tempels, und wir entspannten uns im Schutz seiner Mauern. Von der Bank aus hatte man durch die Bäume hindurch einen schönen Blick auf den Great Lake, doch das kommentierte ich nicht. Ich schwieg. Und hoffte, Winston würde da weitermachen, wo er vorhin unterbrochen worden war.

Eine Spinne krabbelte zwischen dem Laub auf dem Tempelboden herum, ich verfolgte ihren Zickzackkurs mit größter Aufmerksamkeit, um mich zu beruhigen. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass Winston wieder errötet war, aber ich schwieg weiter und wartete.

Dann, endlich, räusperte er sich. »Clementine.«

Ich sah vom Boden auf und begegnete seinem Blick. »Ja«, sagte ich, lächelte gewinnend und nickte einladend.

»Seit ich ein kleiner Junge war, habe ich dieses untrügliche Gefühl, dass meine Zukunft und die unseres Landes untrennbar miteinander verbunden sind. Dass in schrecklichen Zeiten nach mir und meiner Hilfe gerufen werden wird.« Die Röte auf seinen Wangen intensivierte sich. »Sie denken jetzt sicher, ich leide an Größenwahn, und würden am liebsten das Weite suchen.«

Ich war enttäuscht, denn diese Sätze konnten wohl kaum die Einleitung zu einem Heiratsantrag sein, bemühte mich aber, seine Befürchtung zu entkräften. »Ganz und gar nicht, Winston. Ich bewundere Ihren unermüdlichen Einsatz für Großbritannien.« Ich wagte kaum, den Gedanken zuzulassen, wie aufregend ich es fände, mich gemeinsam mit ihm auf dieses Unterfangen einzulassen – falls wir einmal heiraten sollten. Ich sehnte mich nach der Stabilität einer traditionellen Ehe mit diesem Mann, die für mich das Gegenteil des unkonventionellen Lebenswandels meiner Mutter wäre, das Gegenteil von ständigen Umzügen, unsteten Finanzen und unzuverlässiger Zuwendung, ausgelöst durch permanent wechselnde Liebschaften. Ganz zu schweigen davon, dass ein Leben an Winstons Seite ungleich inhaltsreicher sein würde, als es mit einem meiner verflossenen Verlobten je hätte sein können.

Seine Gesichtsröte verblasste vollständig. »Ach, Clementine, ich bin ja so erleichtert, dass Sie das verstehen. Ich hoffe, Sie verstehen auch, dass ich dafür eine starke, großmütige Frau an meiner Seite brauche.« Erwartungsvoll sah er mich an.

Er schien auf eine Antwort zu warten, aber ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Ich hatte gedacht, er würde eine Art Ankündigung vorbereiten; ich hatte sogar zu hoffen gewagt, er würde um meine Hand anhalten. Aber zu erklären, dass man »eine starke, großmütige Frau« brauchte, kam doch beim besten Willen keinem Heiratsantrag gleich. Für den Fall, dass sich doch ein solcher hinter seinen Worten verbarg, wollte ich ihn natürlich auf keinen Fall entmutigen, und darum nickte ich ihm abermals aufmunternd zu und wartete schweigend ab.

Er räusperte sich erneut und ergriff dann wieder das Wort. »In den letzten Monaten habe ich eine große Zuneigung zu Ihnen entwickelt. Mehr als das, viel mehr. Ich würde sagen, ich habe mich in Sie verliebt, Clementine.« Er hielt inne, dann fragte er mit einem Schimmern in den Augen: »Darf ich hoffen, dass Sie ähnlich für mich empfinden?«

Endlich hatte er das ausgesprochen, was ich ersehnt hatte. Ich betrachtete diesen Mann – zehn Jahre älter als ich, ein bedeutender, wenn auch umstrittener Abgeordneter des Parlaments – und sah den empfindsamen Menschen hinter seinem unbeholfenen Äußeren, einen Menschen, der mein Gefühl des Andersseins nicht nur verstand, sondern selbst kannte. In dem Moment war ich ohne jeden Zweifel davon überzeugt, dass mir ein Leben an seiner Seite möglich wäre. Es würde kein einfaches Leben werden, es würde geprägt sein von Ehrgeiz und ständigem Streben, aber es könnte ein bedeutsames und erfülltes Leben werden.

»Das dürfen Sie, Winston«, antwortete ich und spürte, wie mir vor freudiger Erregung die Röte in die Wangen stieg. Keinem meiner beiden vorangegangenen Verlobten hatte ich je meine Liebe gestanden – ganz einfach deshalb, weil ich sie für keinen der Herren empfunden hatte. Mit Winston war das etwas ganz anderes, viel Kraftvolleres.

»Ach, Clementine, Sie wissen ja gar nicht, wie glücklich mich das macht.« Er nahm meine Hände und holte tief Luft. »Ich weiß, ich umwerbe Sie noch nicht lange, aber würden Sie mir die Ehre erweisen, meine Frau zu werden? Es erwartet Sie sicher keine gewöhnliche Ehe, aber dafür gewiss eine ganz großartige.«

Ohne seinem eindringlichen Blick auszuweichen, antwortete ich ohne jedes Zögern: »Ja, ich möchte Ihre Frau werden, Mr Winston Churchill.«

4

12. September 1908

London, England

Die Glocken von St. Margaret läuten eine sanfte Melodie, die ganz wunderbar zu der milden Schönheit der im 16. Jahrhundert aus weißem Portland-Stein zwischen Westminster Abbey und den Houses of Parliament erbauten Kirche passt, und die eine beruhigende Wirkung auf mich hat. Dann verkündet der scheppernde, maskuline Klang von Big Ben die volle Stunde und übertönt das feine Lied von St. Margaret. Ich bin kurz wie verloren in der Kakofonie der konkurrierenden Glocken und ihres Nachklangs. Und dann, auf einmal, wird es unerwartet still, und so etwas wie eine Pause hängt in der Luft.

»Los geht’s, Clemmie«, flüstert Bill.

Ich sehe meinen kleinen Bruder an, der in seiner Marineuniform glänzt. Von keinem anderen Mann hätte ich mich zum Altar führen lassen wollen, selbst von meinem mutmaßlichen Vater nicht, wenn er noch am Leben wäre, denn ihn hatte ich kaum gekannt. Der hochgewachsene, sehr beherrschte Gentleman neben mir hat fast gar nichts mehr von dem kleinen Jungen, der immer das letzte der Hozier-Kinder war, wenn wir zwischen England und Frankreich hinter unserer Mutter hertrotteten. Während sie sich von allen gesellschaftlichen Zwängen befreien und durch die vielen Umzüge ihren Gläubigern entziehen wollte, sehnten wir Geschwister uns stets vor allem nach Stabilität und Ordnung. Bill hat beides bei der Navy gefunden, und ich hoffe, auch meine Suche wird heute ein Ende haben.

Natürlich hat mein Bruder recht. Die Glocken sind verstummt, wir müssen aus der Kutsche aussteigen und uns durch die vielen vor der Kirche versammelten Menschen schlängeln – Fotografen und Journalisten. Die große Aufmerksamkeit, die sich seit dem Tag unserer Verlobung auf uns richtet, war mir anfangs alles andere als willkommen. Ich befürchtete, die Presse würde sich gierig auf genau die Punkte stürzen, in denen sich unsere Familien von anderen Adelsfamilien unterschieden: Vermögen. Dienerschaft. Wohnort und Elternhaus. Unsere Väter. Unsere Mütter. Ich hatte fürchterliche Angst vor dem, was bei genauerer Betrachtung unserer Hintergründe womöglich zutage treten würde. Doch die Tage vergingen, und es erschienen immer mehr Artikel und Fotografien, und mir wurde klar, dass die breite Bevölkerung mich durch eine ganz andere Brille sah als meine eigene Kaste. In den Augen der meisten war ich eine adelige Schönheit mit einem sehr weit zurückreichenden Stammbaum. Offenbar wusste niemand, dass ich einst in Dieppe über einem Fischgeschäft zur Miete wohnte, oder dass lange Zeit unklar war, wer mein Vater ist. Die Journalisten und Schaulustigen vor der Kirche wollen bei dieser angeblich größten Hochzeit des Jahres einfach nur einen Blick auf die Braut werfen. Aber diese Braut kann unmöglich ich selbst sein, und darum bin ich wie erstarrt.

»Clemmie? Hörst du?«, fragt Bill etwas lauter.

Mir ist, als würde ich ihn durch einen Nebelschleier betrachten. Ganz langsam nicke ich.

»Na, dann. Ich steige zuerst aus, und dann helfe ich dir.« Er schenkt mir sein strahlendstes Lächeln, als er den Verschlag der Kutsche öffnet. »Wir wollen doch nicht, dass die bezaubernde Braut vor sämtlichen Kameras ins Straucheln gerät, oder?«

Mit dieser liebevollen Spöttelei will er mich aus meiner Starre lösen, aber er trifft damit ins Schwarze, denn genau das ist eine meiner größten Ängste. Ich habe gute Lust, Bill eine Ohrfeige zu verpassen, als wäre er immer noch ein kleiner Junge. Doch stattdessen greife ich, als ich die Kutsche verlasse, nach seinem mir angebotenen Arm. Die frühe Herbstsonne blendet mich genauso wie die Blitzlichter zahlloser Kameras.

Kaum stehe ich sicher auf dem Kopfsteinpflaster vor dem Eingang der Kirche, blicke ich nach rechts, um sicherzustellen, dass auch meine Brautjungfern aus ihren Kutschen ausgestiegen sind. Meine Erleichterung ist groß, als ich Nellies strahlendes Lächeln sehe. Ich glaube, ich könnte nicht eine Minute des heutigen Tages überstehen, ohne Nellie und Bill an meiner Seite zu wissen.

Hinter Nellie stehen meine vier anderen Brautjungfern: Winstons Cousine Clare Frewen, meine Cousinen Venetia Stanley und Madeline Whyte sowie meine liebe Freundin Horatia Seymour, deren Vater der Privatsekretär von Premierminister William Gladstone war. In ihren bernsteinfarbenen Satinkleidern, unter ihren schwarzen, reichlich mit Rosen und Kamelien bestückten Hüten und mit rosa Rosensträußchen in der Hand sehen die jungen Frauen aus wie identische Teile eines Ganzen.

Beim Anblick von Venetia zieht sich mein Magen kurz zusammen. Ich habe Venetia furchtbar gern, aber ihre Gegenwart erinnert mich an das Drama, das sich gerade rund um ihre beste Freundin Violet Asquith abspielt, die einundzwanzigjährige Tochter von Winstons Vorgesetztem, dem neuen liberalen Premierminister Herbert Henry Asquith. In dem Jahr, bevor Winston und ich uns kennenlernten, hatte Winston sich mit Violet angefreundet und sie mit seinem Intellekt und seinem politischen Scharfsinn sehr für sich eingenommen. Violet reagierte hysterisch auf die Nachricht von Winstons Verlobung mit mir und schrieb Venetia einen Brief, in dem sie kein gutes Haar an mir ließ. Vorgestern war sie gegen Abend zu einem Spaziergang rund um das an der Steilküste gelegene New Slains Castle aufgebrochen, das die Asquiths für ihren Sommerurlaub gemietet hatten. Da Violet bei Einbruch der Dunkelheit nicht zurück war, organisierte ihr besorgter Vater einen Suchtrupp aus Hausgästen, Dienstboten und Dorfbewohnern. Vier Stunden lang waren sie in der mondlosen Nacht unterwegs, dann fanden sie Violet unversehrt auf einer Wiese in der Nähe des Schlosses. Sie erklärte, sie sei an den Klippen ausgerutscht und hätte auf den schroffen Felsen das Bewusstsein verloren. Kaum hatte die Nachricht von ihrem angeblichen Sturz London erreicht, wurde in der höheren Gesellschaft aufgeregt spekuliert, ob es sich dabei um einen Suizidversuch, einen Unfall oder einen Anschlag gehandelt hatte. Ganz gleich, was es war: Violet ist auf unserer Hochzeit sehr präsent, und ich glaube, genau das war ihre Absicht gewesen.

Nellie löst sich aus der Gruppe der Brautjungfern und kommt auf mich zu. Vermutlich hat sie meine besorgte Miene gesehen und will mich jetzt tröstend an sich drücken und mir alles Gute wünschen. Doch weit gefehlt. Sie rückt meinen Tüllschleier und mein Diadem aus Orangenblüten zurecht. Dann haucht sie mir just in dem Moment einen Kuss auf die Wange, in dem die ersten Orgelklänge von »Lead Us, Heavenly Father, Lead Us« ertönen. Das ist mein Zeichen.

Ich umklammere meine weißen Tuberosen fast genauso fest wie Bills Arm, als wir durch das Portal der Kirche schreiten. Der Innenraum ist meinem Wunsch entsprechend mit weißen Blumen geschmückt, die Bänke sind bis auf den letzten Platz mit Gästen gefüllt. Winston wollte unbedingt bereits einen Monat nach unserer Verlobung heiraten, womit die Hochzeit mitten in eine Zeit fiel, in der sich viele Mitglieder des Adels und Abgeordnete des Parlaments traditionell im Sommerurlaub befinden. Ich dachte, er wollte damit all jenen entgegenkommen, die ihm seinen politischen Lagerwechsel immer noch übelnahmen, denn sie waren ja gewissermaßen entschuldigt. Doch so voll, wie St. Margaret war, hatten offenbar nur wenige die Einladung ausgeschlagen. Für mich ist das Wichtigste, dass Violet ihr nicht folgen wollte. Unter ihrem eifersüchtigen, bösen Blick wäre es mir sicher deutlich schwerer gefallen, auf den Altar zuzuschreiten.

Die Köpfe der Gäste drehen sich zu uns um. Auf dem langen Weg zum goldenen Altar versuche ich, mich ganz auf die bunten Bleiglasfenster über diesem Meisterwerk zu konzentrieren. Ohne besondere Vorkommnisse passieren wir die ersten der vielen weißen gotischen Bögen – bis ich in der Menge den Schatzkanzler David Lloyd George erkenne. Ich zaudere.

»Atmen, Clemmie, tief durchatmen«, flüstert Bill mir zu.

Doch ich atme nicht tief durch, und ich zögere weiter. Bill schlägt den leichten schottischen Singsang unserer Großmutter an, als er flüstert: »Los jetzt, sonst gibt’s was hinter die Ohren!«

Das kommt so unerwartet und ist so unpassend, dass ich kichern muss. Meine Schultern beben und kündigen mein berühmtes wieherndes Lachen an, doch bevor es dazu kommt, kneift Bill mir in den Arm. »Untersteh dich, Clemmie!«, zischt er.