11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

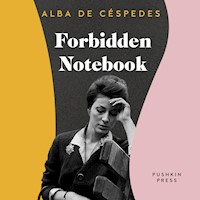

Eigentlich sollte Valeria im tabaccaio nur Zigaretten für ihren Mann besorgen – kauft dann aber verbotenerweise ein schwarzes Notizheft und ahnt nicht, welche Konsequenzen dies haben würde. Es sind die Nachkriegsjahre in Rom, und Valeria führt das bescheidene und unscheinbare Leben einer Frau der Mittelschicht. Sie ist Mutter, Gattin und Büroangestellte. Mehr sieht niemand in ihr, seit Jahren hat sie ihren eigenen Namen nicht gehört, sogar ihr Mann nennt sie »mamma«. Doch als sie beginnt, in das Notizheft zu schreiben, verändert sich allmählich etwas in Valeria. Sie sondiert ihr Inneres, geht auf die Suche nach ihren eigenen Sehnsüchten und Ängsten. Irgendwann beginnt sie, sich kleiner Lügen zu bedienen, sich heimlich mit ihrem Chef zu treffen und die Forderungen ihrer Kinder zu übergehen. Bis sie glaubt, einen Schritt zu weit gegangen zu sein.

Elena Ferrante nennt es ein »Buch der Ermunterung«, für viele Generationen war Das verbotene Notizbuch ein Schlüsselroman menschlicher Beziehungen und weiblicher Identität – und nun kann das fesselnde, intime und zeitlose Meisterwerk endlich wieder gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 429

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Titel

Alba de Céspedes

Das verbotene Notizbuch

Roman

Aus dem Italienischen von Verena von Koskull

Insel Verlag

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Originalausgabe erschien 1952 unter dem Titel Quaderno proibito bei Mondadori Libri S.p.A., MilanoDie Übersetzung dieses Buches ist dank einer Förderung des italienischen Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und Internationale Kooperation entstanden.Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.

eBook Insel Verlag Berlin 2022

Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2021.

Erste Auflage 2022insel taschenbuch 4942© der deutschen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2021© Mondadori Libri S.p.A., Milano

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln

Umschlagfoto: Andrew Buchanan/Mondadori Portfolio, Mailand

eISBN 978-3-458-77058-9

www.suhrkamp.de

Motto

Senõr don Blas, de qué libro

Ha sacado usté ese texto?

Del teatro de la vida

Humana que es donde leo.

Ramón de la Cruz

Das verbotene Notizbuch

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Motto

26.November 1950

10.Dezember

11.Dezember

15.Dezember

21.Dezember

27.Dezember

später

1.Januar 1951

3.Januar

5.Januar

7.Januar

9.Januar

10.Januar

14.Januar

später

15.Januar

17.Januar

18.Januar

19.Januar

20.Januar

24.Januar

25.Januar

27.Januar

28.Januar

29.Januar

30.Januar

2.Februar

3.Februar

5.Februar

6.Februar

7.Februar

10.Februar

12.Februar

14.Februar

16.Februar

17.Februar

19.Februar

21.Februar

24.Februar

25.Februar

26.Februar

27.Februar

28.Februar

2.März

7.März

9.März

10.März

14.März

16.März

18.März

20.März

21.März

22.März

26.März

29.März

30.März

1.April

2.April

3.April

6.April

8.April

10.April

12.April

13.April

16.April

17.April

18.April

24.April

26.April

27.April

29.April

30.April

4.Mai

5.Mai

6.Mai

8.Mai

10.Mai

12.Mai

16.Mai

19.Mai

22.Mai

24.Mai

27.Mai

Informationen zum Buch

26.November 1950

Es war ein Fehler, dieses Heft zu kaufen, ein schlimmer Fehler. Aber jetzt ist es zu spät für Gewissensbisse, es gibt kein Zurück. Ich weiß nicht einmal, was mich dazu bewog, es war Zufall. Ich hatte nie daran gedacht, Tagebuch zu führen, zumal ein Tagebuch geheim bleiben sollte und ich es vor Michele und den Kindern verstecken müsste. Ich mag keine Heimlichkeiten; in unserer Wohnung ist sowieso viel zu wenig Platz dafür. Es kam so: Vor vierzehn Tagen, es war Sonntag, ging ich frühmorgens aus dem Haus. Ich wollte Zigaretten für Michele kaufen, damit er sie beim Aufwachen auf dem Nachttisch vorfände: Sonntags schläft er immer lang. Es war ein wunderschöner, warmer Tag, trotz des fortgeschrittenen Herbstes. Als ich auf der Sonnenseite durch die Straßen schlenderte, die noch grünen Bäume und die Passanten in Feiertagsstimmung sah, empfand ich eine kindliche Freude. Ich beschloss, einen kleinen Spaziergang bis zum Tabakladen am Platz zu machen. Am Stand der Blumenfrau warteten viele Menschen, und ich stellte mich ebenfalls an und kaufte einen Strauß Ringelblumen. »Sonntags braucht es ein paar Blumen auf dem Tisch«, sagte die Blumenfrau zu mir, »Männer haben ein Auge für so was«. Ich nickte lächelnd: Doch eigentlich dachte ich bei meinem Kauf weder an Michele noch an Riccardo, der für Blumen viel übrighat. Ich kaufte sie für mich, um sie unterwegs in der Hand zu halten. Beim Tabakhändler war viel los. Während ich mit dem bereits abgezählten Geld in der Schlange stand, fiel mein Blick auf einen Stapel Hefte im Schaufenster. Es waren schwarze, glänzende, dicke Hefte, wie ich sie aus meiner Schulzeit kannte und in die ich – ehe sie überhaupt in Gebrauch zu nehmen – hingebungsvoll meinen Namen vorn auf die erste Seite schrieb: Valeria. »Ein Heft nehme ich auch«, sagte ich und kramte in der Handtasche nach weiterem Geld. Als ich wieder aufblickte, hatte der Tabakhändler eine strenge Miene aufgesetzt, um mir zu sagen: »Das geht nicht, das ist verboten«. Er erklärte, der Polizist an der Tür hätte am Sonntag immer ein Auge darauf, dass nur Tabak verkauft werde, sonst nichts. Inzwischen war ich allein im Laden. »Aber ich brauche es«, sagte ich, »ich brauche es unbedingt.« Ich sprach leise, dringlich, ich wollte darauf bestehen, ihn beschwören. Er blickte sich um, griff verstohlen nach einem Heft, reichte es mir über die Theke und sagte: »Stecken Sie es unter den Mantel.«

Den ganzen Heimweg über behielt ich es unter meinem Mantel. Während die Pförtnerin mir irgendetwas über die Gasleitung erzählte, fürchtete ich, es würde herausrutschen und zu Boden fallen. Mit glühenden Wangen schloss ich die Wohnungstür auf. Ich wollte geradewegs ins Schlafzimmer gehen, als mir einfiel, dass Michele noch im Bett lag. »Mama …«, rief Mirella. Riccardo fragte: »Hast du die Zeitung gekauft, Mama?« Ich war hektisch, konfus, fürchtete, ich käme nicht rechtzeitig aus dem Mantel, ehe jemand auftauchte. »Ich werde es in den Kleiderschrank stecken«, überlegte ich, »oder nein, Mirella schaut ständig hinein, um sich Dinge von mir zu leihen, ein paar Handschuhe oder eine Bluse. An der Kommode ist Michele dauernd zugange. Den Schreibtisch hat Riccardo besetzt.« Mir ging auf, dass es in der ganzen Wohnung kein Schubfach und keinen Winkel mehr gab, der noch mir gehörte. Ich nahm mir vor, von nun an meine Rechte geltend zu machen. »In den Wäscheschrank«, beschloss ich, doch dann fiel mir ein, dass Mirella jeden Sonntag zum Decken ein frisches Tischtuch herausnimmt. Schließlich warf ich es in den Lumpensack in der Küche. Ich konnte den Sack gerade noch schließen, als Mirella hereinkam. »Was ist los, Mama?«, fragte sie. »Du bist ja ganz rot.« »Das muss am Mantel liegen«, entgegnete ich und zog ihn aus, »heute ist es warm draußen.« Fast rechnete ich damit, sie würde sagen: »Nein, das stimmt nicht, du hast etwas im Sack versteckt.« Vergeblich versuchte ich mir einzureden, dass ich nichts Schlimmes getan hatte. Wieder hatte ich die mahnende Stimme des Tabakhändlers im Ohr: »Das ist verboten.«

10.Dezember

Gut zwei Wochen hielt ich das Heft versteckt, ohne hineinschreiben zu können. Es war von Anfang an sehr schwierig, dauernd einen neuen Platz, neue Verstecke zu finden, wo es nicht sogleich entdeckt werden würde. Riccardo hätte es für seine Vorlesungsnotizen genommen oder Mirella hätte es als Tagebuch benutzt und in ihre Schublade gesperrt. Natürlich hätte ich es verteidigen und sagen können, es gehöre mir, doch dann hätte ich erklären müssen, wozu ich es brauche. Für die Haushaltsabrechnungen verwende ich immer diese Werbeterminkalender, die Michele mir zu jedem neuen Jahr aus der Bank mitbringt: Bestimmt hätte er mir freundlich nahegelegt, das Heft an Riccardo abzutreten. Und ich hätte sofort darauf verzichtet und mir nicht einfallen lassen, ein neues zu kaufen. Also habe ich alles darangesetzt, es nicht so weit kommen zu lassen, obgleich ich – das muss ich zugeben –, seit ich dieses Heft besitze, keine ruhige Minute mehr hatte. Früher tat es mir immer leid, wenn die Kinder das Haus verließen, doch jetzt warte ich nur darauf, damit ich endlich allein sein und schreiben kann. Bis jetzt habe ich nie darüber nachgedacht, dass ich, der Beengtheit unserer Wohnung und meiner Bürozeiten wegen, kaum allein bin. Ich musste schwindeln, um mit diesem Tagebuch beginnen zu können: Ich habe drei Karten für das Fußballspiel gekauft und behauptet, eine Kollegin aus dem Büro hätte sie mir geschenkt. Ein zweifacher Schwindel, denn für die Karten habe ich Geld aus der Haushaltskasse abgeknapst. Gleich nach dem Frühstück habe ich Michele und den Kindern beim Anziehen geholfen, Mirella meinen dicken Mantel geliehen, mich liebevoll von ihnen verabschiedet und mit einem wohligen Schauder die Haustür geschlossen. Sofort kam ich mir schuldig vor und lief zum Fenster, kurz davor, sie zurückzurufen. Sie waren bereits weit weg, und mir war, als liefen sie geradewegs in einen von mir ausgeheckten Hinterhalt, statt zu einem harmlosen Fußballspiel. Sie lachten miteinander, und dieses Lachen versetzte mir einen reuevollen Stich. Zurück in der Wohnung wollte ich mich sogleich ans Schreiben machen, doch da war noch der Abwasch: Mirella hatte mir nicht dabei helfen können, wie sonst sonntags. Sogar der eigentlich so ordentliche Michele hatte den Schrank offengelassen, überall lagen Krawatten herum, genau wie heute. Heute habe ich wieder Karten fürs Fußballspiel gekauft, und so habe ich einen Moment Ruhe. Das Seltsame daran ist, dass ich, kaum kann ich das Heft endlich aus seinem Versteck holen und mich ans Schreiben setzen, von nichts anderem zu berichten weiß als von meinem täglichen Kampf, es geheim zu halten. Zurzeit verstecke ich es im alten Schrankkoffer, in dem wir den Sommer über die Wintersachen verstauen. Vor zwei Tagen musste ich Mirella davon abhalten, ihre dicken Skihosen hervorzuholen, die sie, seit wir aufs Heizen verzichten, auch in der Wohnung trägt. Im Koffer lag das Heft, und kaum hätte sie den Deckel angehoben, hätte sie es entdeckt. »Lass doch, das hat doch noch Zeit«, sagte ich zu ihr. »Mir ist aber kalt«, protestierte sie. Ich blieb so unerbittlich, dass selbst Michele aufhorchte. Als wir allein waren, sagte er, er begreife nicht, weshalb ich Mirella Kontra gegeben hätte. »Ich weiß, was ich tue«, antwortete ich ungewohnt scharf, und er blickte mich verwundert an. »Ich mag es nicht, wenn du dich in meine Diskussionen mit den Kindern einmischst«, fuhr ich fort. »Du nimmst mir ihnen gegenüber jede Autorität.« Und als er einwandte, für gewöhnlich würde ich ihm vorhalten, sich nicht genug um sie zu kümmern, und mit einem scherzhaften: »Was ist denn heute mit dir los, Mama?« auf mich zutrat, kam mir der Verdacht, dass ich allmählich so nervös und reizbar werde wie – angeblich – alle Frauen jenseits der Vierzig. Und da Michele vermutlich das Gleiche dachte, fühlte ich mich zutiefst gedemütigt.

11.Dezember

Beim abermaligen Lesen dessen, was ich gestern geschrieben habe, kommt mir die Frage, ob meine Veränderung nicht mit dem Tag begann, als mein Mann anfing, mich scherzhaft »Mama« zu nennen. Anfangs gefiel mir das sehr, es gab mir das Gefühl, die einzige Erwachsene im Haus zu sein, die Einzige, die bereits alles über das Leben wusste. Es steigerte mein Verantwortungsgefühl, das ich schon immer besaß, schon als Kind. Es gefiel mir auch deshalb so sehr, weil es meine Zärtlichkeitsanwandlungen rechtfertigte, die Micheles Art in mir auslöst, denn obwohl er fast fünfzig ist, hat er sich etwas Unschuldiges, Kindliches bewahrt. Wenn er mich »Mama« nennt, reagiere ich mit der gleichen zärtlichen Strenge wie damals bei Riccardo, als er noch klein war. Doch jetzt wird mir klar, dass das falsch gewesen ist: Er war der einzige Mensch, für den ich Valeria war. Meine Eltern nennen mich seit jeher Bebe, und bei ihnen ist es schwer, eine andere zu sein als das kleine Mädchen, dem sie diesen Spitznamen gaben; denn auch wenn beide von mir all das erwarten, was man von erwachsenen Menschen erwartet, will ihnen offenbar nicht in den Kopf, dass ich tatsächlich erwachsen bin. Ja, Michele war der Einzige, für den ich Valeria war. Für manche Freundinnen bin ich noch die Pisani, die Schulkameradin, für andere bin ich die Frau von Michele, die Mutter von Riccardo und Mirella. Doch für ihn war ich, seit wir uns kennenlernten, nur Valeria.

15.Dezember

Jedes Mal, wenn ich dieses Heft aufschlage, betrachte ich meinen Namen auf der ersten Seite. Mir gefällt meine schlichte, maßvolle, seitlich geneigte Handschrift, die dennoch deutlich mein Alter verrät. Ich bin dreiundvierzig Jahre alt, auch wenn ich es, sobald ich daran denke, kaum glauben mag. Auch die anderen sind erstaunt, wenn sie mich neben meinen Kindern sehen, und machen mir Komplimente, die bei Riccardo und Mirella ein betretenes Lächeln auslösen. Ich bin also dreiundvierzig, und es erscheint mir entwürdigend, mich kindischer Tricks bedienen zu müssen, um in ein Heft zu schreiben. Ich komme daher nicht umhin, Michele und den Kindern von diesem Tagebuch zu erzählen und darauf zu bestehen, mich in ein Zimmer zurückziehen und schreiben zu dürfen, wann immer mir danach ist. Ich habe mich von Anfang an töricht verhalten, und wenn ich so weitermache, wird mein Schuldgefühl beim Schreiben dieser arglosen Zeilen nur noch größer. Das Ganze ist absurd. Doch inzwischen habe ich nicht einmal mehr im Büro meine Ruhe. Sobald der Direktor mich bittet länger zu bleiben, fürchte ich, Michele könnte vor mir zu Hause sein und aus einem unerfindlichen Grund in den alten Unterlagen kramen, unter denen ich das Heft verstecke. Darum erfinde ich häufig eine Ausrede und verzichte auf die bezahlten Überstunden. Voller Sorge kehre ich heim; hängt Micheles Mantel im Eingang, bleibt mir das Herz stehen: Ich gehe ins Esszimmer und fürchte, Michele könnte mit dem schwarzglänzenden Heft dort stehen. Unterhält er sich gerade mit den Kindern, glaube ich dennoch, er könnte es gefunden haben und nur darauf warten, mit mir allein zu sein und mich zur Rede zu stellen. Jeden Abend bilde ich mir ein, er würde unsere Schlafzimmertür besonderes gewissenhaft schließen, bis er das Einrasten der Klinke hört. »Gleich dreht er sich um und spricht mich darauf an.« Doch er sagt nichts, und ich habe festgestellt, dass er die Tür aus pedantischer Gewohnheit immer so schließt.

Vor zwei Tagen rief Michele mich im Büro an, und sofort befürchtete ich, er wäre aus irgendeinem Grund nach Hause gekommen und hätte das Heft gefunden. Wie versteinert nahm ich das Gespräch entgegen. »Hör mal, ich muss dir etwas sagen …«, begann er. Sekundenlang überlegte ich fieberhaft, ob ich auf meinem Recht bestehen sollte, so viele Hefte zu haben, wie ich will, und hineinzuschreiben, was mir passt, oder ob ich ihn bitten sollte: »Michele, versteh doch, ich weiß, es war ein Fehler …« Aber er wollte lediglich wissen, ob Riccardo daran gedacht hatte, die Studiengebühren zu bezahlen, die spätestens an diesem Tag fällig waren.

21.Dezember

Gestern nach dem Abendessen habe ich zu Mirella gesagt, ihre Angewohnheit, die Schreibtischschublade abzuschließen, gefalle mir nicht. Sie erwiderte überrascht, das tue sie schon seit Jahren. Und seit Jahren hieße ich es nicht gut, gab ich zurück. Mirella antwortete aufgebracht, sie lerne nur so viel, weil sie endlich arbeiten, unabhängig sein und von zuhause ausziehen wolle, sobald sie volljährig sei: Dann könne sie immer alle Schubfächer abschließen, und niemand würde sich daran stoßen. Sie bewahre darin ihr Tagebuch auf, fuhr sie fort, deshalb schließe sie es ab, und übrigens würde Riccardo mit den Briefen seiner Freundinnen das Gleiche tun. Ich erwiderte, dann hätten Michele und ich ebenfalls das Recht auf eine abgeschlossene Schublade. »Die haben wir doch«, bemerkte Michele, »unsere Geldschublade.« Ich beharrte, ich hätte gerne eine für mich allein. »Und was willst du damit?«, fragte er lächelnd. »Keine Ahnung, meine persönlichen Unterlagen darin aufbewahren«, antwortete ich, »ein paar Erinnerungen. Oder eben ein Tagebuch, wie Mirella.« Alle, einschließlich Michele, begannen zu lachen bei der Vorstellung, ich könnte ein Tagebuch führen. »Und was würdest du hineinschreiben, Mama?«, fragte er. Mirella fand die Sache so komisch, dass sie ihren Groll vergaß. Ich verteidigte mich weiter, ohne auf ihr Lachen einzugehen. Daraufhin erhob sich Riccardo mit ernster Miene und kam auf mich zu. »Das ist schon richtig«, sagte er gewichtig, »sie hat auch das Recht, Tagebuch zu führen wie Mirella, ein geheimes Tagebuch, ein Liebestagebuch vielleicht. Ich habe sowieso schon seit einer Weile den Verdacht, dass sie einen heimlichen Verehrer hat.« Er gab sich ganz ernst und runzelte die Stirn, und Michele spielte mit, machte ein sorgenvolles Gesicht und sagte, das stimme, Mama scheine nicht mehr dieselbe zu sein, man müsse ein Auge auf sie haben. Wieder brachen alle in lautes Gelächter aus, kamen zu mir und umarmten mich, auch Mirella. Riccardo nahm mein Kinn zwischen die Finger und fragte fürsorglich: »Sag, was willst du reinschreiben ins Tagebuch?« Plötzlich brach ich in Tränen aus und wusste nicht warum, ich fühlte mich unendlich müde. Riccardo wurde blass, nahm mich in die Arme und sagte: »Das war doch nur ein Scherz, Mamilein, hörst du? Entschuldige …« Er drehte sich zu seiner Schwester um und sagte, so etwas passiere immer nur ihretwegen. Mirella stürmte aus dem Esszimmer und schlug die Tür hinter sich zu.

Kurz darauf ging auch Riccardo zu Bett, und Michele und ich blieben allein. Michele sagte in nachsichtigem Ton, er verstehe meine mütterliche Eifersucht sehr gut, doch müsse ich mich daran gewöhnen, Mirella als großes Mädchen zu sehen, als Frau. Darum gehe es gar nicht, wollte ich widersprechen, doch er fuhr fort: »Sie ist neunzehn Jahre alt, es ist ganz normal, dass es Dinge gibt, Empfindungen, Gefühle, die sie nicht mit der Familie teilen möchte. Ein kleines Geheimnis eben.« »Und was ist mit uns?«, erwiderte ich. »Haben wir kein Recht auf Geheimnisse?« Michele nahm meine Hand und streichelte sie sanft. »Ach, Liebes«, sagte er, »welche Geheimnisse sollten wir in unserem Alter denn noch haben?« Hätte er dabei verschmitzt und amüsiert geklungen, hätte ich protestiert, doch sein resignierter Tonfall ließ mich blass werden. Ich schaute zur Tür, um sicherzugehen, dass die Kinder im Bett wären und ebenfalls glauben konnten, dass mein Schwächemoment mütterlicher Eifersucht geschuldet war. »Du bist blass, Mama«, sagte Michele. »Du verausgabst dich zu sehr, arbeitest zu viel, ich hole dir einen Cognac.« Ich fuhr auf und lehnte ab. Er bestand darauf. »Danke«, sagte ich, »aber ich möchte nichts trinken, es ist schon vorüber. Wahrscheinlich hast du recht und ich war einfach nur müde, aber jetzt geht es mir wieder bestens.« Mit einem beschwichtigenden Lächeln umarmte ich ihn. »Typisch Mama: gleich wieder obenauf«, bemerkte Michele zärtlich. »Also kein Cognac.« Verlegen schaute ich weg. In der Speisekammer hatte ich neben der Cognacflasche, in einer alten Keksdose, das Heft versteckt.

27.Dezember

Vor zwei Tagen war Weihnachten. An Heiligabend waren Riccardo und Mirella zu einem Ball eingeladen, bei unseren alten Freunden, den Caprellis, die ihre Tochter mit diesem Anlass in die Gesellschaft einführen wollten. Die Einladung wurde von den Kindern freudig aufgenommen, denn die Caprellis sind wohlhabende Leute, die es bei ihren Empfängen an Großzügigkeit und gutem Geschmack nicht fehlen lassen. Ich freute mich auch, denn so konnte ich mit Michele allein zu Abend essen wie damals, als wir frisch verheiratet waren. Mirella war glücklich bei der Vorstellung, wieder ihr erstes, im vergangenen Karneval eingeweihtes Abendkleid zu tragen, und Riccardo durfte sich wie im vorigen Jahr Micheles Smoking leihen. Für den Anlass hatte ich Mirella einen Tüllschal mit Goldflitter und Riccardo eines dieser neumodischen Smokinghemden mit weichem Kragen gekauft. Weil wir uns alle vier einen schönen Abend versprachen, war es ein fröhlicher Nachmittag. Mirella sah in ihrem Kleid entzückend aus: Die Vorfreude hatte ihre stets etwas mürrische, leicht trotzige Miene vertrieben. Als sie ins Esszimmer trat, sich verhalten im Kreis drehte, damit wir ihr weites Kleid bewundern konnten, und ihr Gesicht in einem ungewohnten Anflug von Schüchternheit hinter dem Schal verbarg, entfuhren Vater und Bruder laute Bewunderungsrufe, fast erstaunt darüber, dass in der Tochter und Schwester ein so attraktives Mädchen steckte. Auch ich musste lächeln, ich war richtig stolz: Fast hätte ich gesagt, dass ich sie am liebsten immer so sehen würde, so heiter und anmutig, wie es ein fast zwanzigjähriges Mädchen sein sollte. Doch dann kam mir der Gedanke, dass sie für andere vielleicht immer so und völlig anders ist, als wir sie kennen. Und während ich mich beunruhigt fragte, ob eine ihrer Seiten wohl gespielt und aufgesetzt sei, ging mir auf, dass nicht sie anders ist, sondern dass lediglich die Rollen wechseln, die sie zuhause und woanders zu spielen gezwungen ist. Uns ist die undankbarste vorbehalten.

Vom Anblick der Schwester angespornt, ging Riccardo sich umziehen. Kurz darauf rief er mich aus dem Schlafzimmer. Sein Tonfall verriet mir sofort, was los war. Offen gestanden, hatte ich es schon seit Tagen kommen sehen, doch erst sein »Mama« zwang mich, es mir einzugestehen: Micheles Smoking war ihm zu klein, die Ärmel zu kurz geworden. Er stand mitten im Schlafzimmer und blickte mich in haltloser Enttäuschung an. Schon letztes Jahr war ihm der Smoking knapp gewesen; wir hatten gespaßt, er dürfe bloß kein Mädchen umarmen, sonst würde der Anzug am Rücken platzen und die Ärmelnähte würden reißen. Seitdem ist Riccardo kräftiger geworden und womöglich noch gewachsen. Hoffnungsvoll sah er mich an, als würde mit meinem Auftauchen wie durch ein Wunder alles wieder gut, wie damals, als er noch klein war. Wie gern hätte ich ihm diesen Wunsch erfüllt. Einen Moment lang war ich kurz davor zu sagen: »Sitzt doch prima«, in der Hoffnung, er könnte mir glauben. »Das geht so nicht«, sagte ich stattdessen. Ich ging zu ihm, betastete die Ärmel, die Brust, erwog blitzartige Änderungen, die ich gar nicht hätte bewerkstelligen können. Mit bangem Blick folgte Riccardo meinen Handgriffen und hoffte auf einen positiven Befund. »Da lässt sich nichts machen«, schloss ich mutlos.

Gemeinsam kehrten wir ins Esszimmer zurück. Riccardos Ohren glühten, er war blass im Gesicht. »Aus dem Ball wird nichts«, verkündete er in ätzendem Ton. Er starrte seine Schwester an und hätte ihr am liebsten das Kleid zerfetzt, sein Blick war wie ein Biss. »Wieso?«, fragte Mirella verunsichert und spürte, dass nicht einmal einer ihrer Aufstände dieses Unglück würde abwenden können. Riccardo führte vor, dass er die Jacke nicht zuknöpfen konnte und wie lächerlich die Manschetten seines neuen Hemdes aus den Ärmeln hervorstakten. »Papa hat eben schmale Schultern«, sagte er patzig.

Fieberhaft gingen wir Verwandte und Freunde durch, die uns vielleicht einen Smoking leihen könnten. Das hatte ich unbewusst schon vor zwei Tagen gemacht und war zu dem Schluss gekommen, dass von unseren Bekannten so gut wie niemand mehr einen Smoking besaß. An ein Fädchen Hoffnung geklammert, riefen wir einen Cousin an, doch der brauchte den Anzug an diesem Abend selbst. Im Geiste wogen und vermaßen wir einige Freunde und schüttelten den Kopf. »Einen Smoking?«, reagierte ein Verwandter geradezu erstaunt, »nein, so etwas besitze ich nicht, wozu auch?« Riccardo hängte den Hörer ein. »Wir kennen nur arme Leute«, sagte er mit einem nervösen Lachen. »Leute wie uns«, versetzte Michele. »Man könnte doch einen leihen, wie die Statisten beim Film«, schlug Riccardo halb scherzhaft vor. »Kommt gar nicht in Frage«, sagte Michele. Ich ahnte, dass er an seinen Frack dachte, und an den Cut, den er an unserem Hochzeitstag getragen hatte: Beides hängt unter einem weißen Laken im Schrank. Bestimmt dachte er auch an die schwarzen und blauen Uniformen seines Vaters. »Kommt gar nicht in Frage«, wiederholte er kategorisch. Ich wusste sehr wohl, was Michele zu dieser Reaktion bewog; auch ich trage viel Vergangenes mit mir herum, von dem man sich nur schwerlich trennt, und dennoch hätte ich sicher gut daran getan zu sagen, Riccardos Idee sei großartig und man könne einen Smoking leihen. Ich spürte, dass mein Sohn nur darauf wartete, und wie gern wäre ich ihm beigesprungen, doch von einer unerklärlichen Befangenheit ergriffen, blieb ich stumm. Mirella blickte mich unverwandt an. »Dann geht Mirella eben allein«, sagte ich resolut. Michele wollte etwas erwidern, doch ich fuhr, ohne jemanden anzusehen, fort: »Es wird Zeit, sich mit den neuen Gegebenheiten abzufinden, nämlich dass man keinen Smoking besitzt und dass man ein Mädchen allein auf einen Ball schickt, was zu meiner Zeit undenkbar gewesen wäre. Alles hat sein Gutes. Du bringst sie hin, Michele, und kommst dann wieder. Wir drei machen es uns trotzdem nett. Nimm es nicht schwer, Riccardo.«

Ricardo sagte nichts. Mirella umarmte mich verunsichert, zögerte kurz, ob sie sich von ihrem Bruder verabschieden sollte, und verließ mit bemüht verhaltenen Schritten, denen das Rascheln des Kleides jedoch etwas geradezu Unverfrorenes verlieh, das Zimmer. Wie sehr hätte ich mir gewünscht, dass, ehe die Wohnungstür ins Schloss fiele, tatsächlich ein Wunder geschähe und ich lachend auf Riccardo zugehen könnte, als hätte ich bis dahin nur eine Komödie gespielt. Ich sah mich einen nagelneuen Smoking aus dem Schrank ziehen, das Revers aus schimmerndem Satin. Als die Tür zufiel, runzelte Riccardo unmerklich die Stirn. »Nimm es nicht schwer«, sagte ich noch einmal.

Ich sagte es kleinlaut, als müsste ich für etwas um Verzeihung bitten, und zugleich sträubte ich mich innerlich gegen diesen Ton. Ich hätte Riccardo gern versprochen, ihm einen Smoking auf Raten zu kaufen, so wie Mirellas Abendkleid. Aber ein Herrenanzug ist nun einmal teurer, und ein Mann muss keinen Ehemann finden. Ich konnte unsere Haushaltskasse nicht mit dieser überflüssigen Ausgabe strapazieren. Mir fiel ein, wie Mirella und Riccardo als kleine Kinder um Spielzeug gebettelt hatten, das wir uns nicht leisten konnten, und wie ich sie vertröstet hatte, der Bank sei das Geld ausgegangen. Sie hatten mir geglaubt und sich mit dieser Unabänderlichkeit abgefunden. Doch inzwischen kann ich nicht mehr auf solche Tricks zurückgreifen.

Als Michele wiederkam und wir uns zum Essen setzten, schien Riccardo seinen Vater anders als sonst anzusehen, fast abschätzend. Wir aßen lustlos, obwohl es ein besonders gutes Abendessen war. Ich hatte die Dörraprikosen gekauft, die Michele so gern isst, doch als ich sie auf den Tisch stellte, nahm er sie gar nicht wahr. In ihrer matten Runzeligkeit strahlten sie etwas Trostloses und Armseliges aus.

Nach dem Essen setzten wir uns ans Radio. Ich traute mich nicht, die Flasche Spumante zu erwähnen, die ich eigentlich um Mitternacht öffnen wollte. Riccardos beharrliches Schweigen und sein finsterer Blick hielten mich davon ab. Seit einiger Zeit sehe ich diesen feindseligen Ausdruck häufiger bei ihm, der sonst so freundlich und umgänglich ist, und dieser Ausdruck gefällt mir nicht. Er zeigt sich immer dann, wenn Riccardo zuhause bleiben muss, weil ihm das Taschengeld ausgegangen ist, das Michele ihm jeden Samstag gibt. Dann sitzt er schmollend am Radio und hört Tanzmusik oder blättert durch eine Zeitschrift. Am Weihnachtsabend wurde mir zum ersten Mal klar, dass sein Missmut eine Anklage gegen seinen Vater und mich ist. Tatsächlich behauptet er manchmal, trotz der vielen Jahre bei der Bank sei Michele kein Geschäftsmann, und meint damit, dass sein Vater es nicht zu Geld gebracht hat. Er sagt es mit einem nachsichtigen Lächeln, als sei dieses Unvermögen eine dumme Angewohnheit oder ein Rest von Snobismus, und doch klingt in seinem verständnisvollen Ton eine gewisse Herablassung an, als sähe er es seinem Vater bereitwillig nach, ihn zum Opfer seiner Unfähigkeit gemacht zu haben. Im Grunde ist diese Frotzelei für Riccardo ein Mittel, sich selbst zu bemitleiden, während er sich vormacht, er würde seinem Vater verzeihen.

Ich setzte mich zu Michele und schloss seine Hand fest in die meine, sie sollten eins werden. Riccardo hörte Radio, den Kopf gegen die Rückenlehne des Sessels gelegt, ohne uns anzusehen. Ich sah ihn wieder vor mir, wie er sagte: »Papa hat eben schmale Schultern.« Und während mir diese Worte durch den Kopf gingen – mein Gott, ich wage es kaum hinzuschreiben, es muss meiner Entnervung geschuldet sein, vielleicht streiche ich diese Zeilen nachher wieder –, während mir diese Worte durch den Kopf gingen, überkam mich die Bosheit. Am liebsten wäre ich aufgestanden, hätte mich mit einem höhnischen Lachen vor Riccardo aufgebaut und gesagt: »Na schön, wir werden ja sehen, wohin du es in zwanzig Jahren gebracht hast.« Ich kenne das Mädchen kaum, mit dem er stundenlang telefoniert, ein blondes, dünnes Ding namens Marina; doch ich spürte, dass er in dem Moment an sie dachte, sie in Gedanken unterhakte und mit ihr von dannen zog. Also baute ich mich auch vor ihr auf und sagte lachend: »Wir werden ja sehen.« Ich dachte an den Tag, an dem ich Michele gesagt hatte, wir bräuchten das Kindermädchen nicht mehr, und er hatte zugestimmt, ohne mich anzusehen, und gesagt, die Kinder seien nun groß genug. Sie waren fünf und drei. Ich dachte daran, wie ich später zu ihm gesagt hatte, wir sollten auch der Putzfrau kündigen, und, als ich ihn unschlüssig sah, fallenließ, sie könnte womöglich herumerzählen, dass wir auf dem Schwarzmarkt einkauften. Und schließlich dachte ich an den Tag, als ich nach Hause gekommen war, Michele freudig umarmt und ihm verkündet hatte, ich hätte eine Anstellung gefunden: Schließlich hätte ich nun Zeit, die Kinder gingen aufs Gymnasium und der Haushalt verlange mir nicht mehr allzu viel ab. »Wir werden ja sehen«, sagte ich lachend zu Marina, »wir werden ja sehen«, und drückte dabei fest Micheles liebe Hand.

später

Es ist zwei Uhr nachts, ich bin aufgestanden, um zu schreiben: Ich konnte nicht schlafen. Schuld ist wieder einmal dieses Heft. Früher vergaß ich sofort wieder, was sich bei uns abspielte; doch seit ich angefangen habe, die täglichen Ereignisse festzuhalten, behalte ich sie im Kopf und versuche zu verstehen, wie es zu ihnen kam. Sollte die heimliche Präsenz dieses Heftes meinem Leben wirklich eine neue Färbung geben, so muss ich sagen, dass es dadurch nicht gerade glücklicher wird. Im Familienleben sollte man so tun, als würde man nicht mitkriegen, was vor sich geht, oder sich zumindest nicht fragen, was es zu bedeuten hat. Ohne dieses Heft hätte ich Riccardos Verhalten an Heiligabend längst vergessen. Doch so muss ich feststellen, dass sich an jenem Abend zwischen Vater und Sohn etwas Neues eingestellt hat, obwohl scheinbar alles beim Alten blieb und sie am nächsten Tag herzlich wie immer miteinander waren. Michele verlor kein Wort mehr darüber: und doch spüre ich, dass er, obwohl er Riccardos Reaktion versteht, nicht umhinkann, ihn für undankbar zu halten. Anfangs ging es mir genauso, dann aber musste ich mir eingestehen, dass es um etwas anderes geht.

Unsere Kinder können nun einmal nicht mehr so an uns glauben, wie wir an unsere Eltern geglaubt haben. Noch am Weihnachtsabend versuchte ich, Michele das klarzumachen, doch vermochte ich meine diffusen Gedanken nicht in Worte zu fassen. Riccardo war ins Bett gegangen und wir warteten auf Mirellas Rückkehr vom Ball. »Hör mal, Michele«, sagte ich, »weißt du noch, als wir die Kinder während des Krieges ermahnten, in der Schule nicht zu erzählen, dass wir Schuhe ohne Bezugsschein gekauft hatten?« Wie ich jetzt darauf komme, fragte er abwesend. Obwohl ich ihm den genauen Grund nicht nennen konnte, fuhr ich fort: »Und als wir ihnen einschärften, nicht zu sagen, dass wir ausländisches Radio hörten?« Ich hätte ihm gern erzählt, wie Mirella mir in jener Zeit einmal irgendeine Lüge aufgetischt hatte und wie schwer es mir gefallen war, sie dafür zu bestrafen. Damals war sie schon fast so groß wie ich, und während ich mit ihr sprach, blickte sie mir fest in die Augen. Ich hatte meine Mutter nie beim Lügen erwischt. Das mochte sie für mich weniger menschlich machen, doch konnte ich nicht behaupten, je zu ihrer Komplizin geworden zu sein. Wenn mein Vater aus dem Büro nach Hause kam und ich sah, wie er seine Melone abnahm und seine Anwaltsmappe abstellte, kam mir nie der Gedanke, wir seien nicht reich, weil er es in seinem Leben zu nichts gebracht hatte. In meinen Augen besaß er sehr viel kostbarere Dinge als Geld, und nicht im Traum wäre mir eingefallen, Reichtum als Maßstab zu nehmen. Doch jetzt fällt es mir mitunter schwer, dieses klare, beständige, fest gefügte Lebensmodell, das unsere Eltern uns vorlebten und an dem sich ein Beispiel zu nehmen ganz natürlich erschien, in mir wiederzufinden. Ich bezweifle, dass alles, was wir besitzen und unsere Eltern vor uns besaßen – Traditionen, einen guten Namen, Anstand –, angesichts des Geldes heute noch uneingeschränkte Gültigkeit besitzt. Und trotz dieses Zweifels kann ich nicht davon absehen, an meinen alten Überzeugungen festzuhalten. Dennoch hätte ich Michele gern begreiflich gemacht, dass sie, aufgrund unserer Zweifel, für Riccardo und Mirella vielleicht gar nicht mehr gelten.

1.Januar 1951

Es ist, als hätte ich die Wohnung für mich allein, Michele schläft. Seit ich angefangen habe, Tagebuch zu führen, fürchte ich allerdings ständig, er könnte nur so tun, um mich zu überraschen. Ich schreibe am Küchentisch und habe das Haushaltsbuch danebengelegt, um das Heft darunter zu verstecken, sollte Michele plötzlich hereinkommen. Obwohl es ungleich schlimmer wäre, bei einer Täuschung ertappt zu werden: Es wäre das Ende der vertrauensvollen Harmonie, die unserem zweiundzwanzigjährigen Eheleben stets zugrunde lag. Eigentlich sollte ich Michele die Existenz dieses Heftes beichten und ihn bitten, niemals lesen zu wollen, was ich schreibe. Würde er mich überraschen, stünde stets der Zweifel zwischen uns, dass ich wer weiß wie viele andere Geheimnisse vor ihm habe und hatte. Absurderweise muss ich mir eingestehen, dass ich gekränkt wäre, wenn Michele hinter meinem Rücken Tagebuch führte.

Noch etwas hält mich davon ab zuzugeben, dass ich schreibe: das schlechte Gewissen, mit dem Schreiben sehr viel Zeit zu verlieren. Wie oft beklage ich mich, zu viel zu tun zu haben, im Joch der Familie und des Haushalts zu stehen, nie ein Buch lesen zu können. All das ist wahr, doch ist dieses Joch gleichsam zu meiner Stärke geworden, zum Heiligenschein meines Martyriums. Wenn ich mich, was selten vorkommt, eine halbe Stunde hinlege, bevor Michele und die Kinder zum Abendessen heimkommen, oder auf dem Rückweg vom Büro einen kleinen Schaufensterbummel mache, erwähne ich das nie. Ich fürchte, wenn ich zugäbe, mir eine noch so kleine Pause oder Zerstreuung gegönnt zu haben, könnte es mich meinen Ruf kosten, jeden Augenblick meiner Zeit der Familie zu widmen. Gäbe ich es zu, hätte niemand mehr die zahllosen Stunden im Kopf, die ich im Büro oder in der Küche oder mit Einkaufen oder Stopfen zugebracht habe, sondern allein die kurzen Momente, die ich mit einem Buch oder mit einem Spaziergang verbrachte. Eigentlich ermuntert Michele mich ständig, mir ein bisschen Ruhe zu gönnen, und Riccardo sagt, sobald er endlich Geld verdiene, würde er mir einen Aufenthalt auf Capri oder an der Riviera spendieren. Die Anerkennung meiner Erschöpfung enthebt sie jeder Verantwortung. »Du solltest dich ausruhen«, ermahnen sie mich oft, als wäre es eine Laune von mir, es nicht zu tun. Doch kaum sitze ich einmal mit ihnen zusammen und lese Zeitung, heißt es sofort: »Mama, wo du gerade nichts zu tun hast, könntest du das Futter meiner Jacke flicken? Könntest du meine Hosen bügeln?«, und so fort.

Irgendwann hatte auch ich es verinnerlicht. Gibt man mir im Büro einen Tag Urlaub, verkünde ich sofort, diesen freien Tag hätte ich schon seit langem darauf verwenden wollen, Liegengebliebenes abzuarbeiten. Damit stelle ich klar, dass ich mich keinesfalls ausruhen werde, denn sonst käme dieser kurze Tag in den Augen meiner Mitmenschen einem ganzen Monat Erholung gleich. Vor Jahren lud mich eine Freundin für eine Woche in ihr Landhaus in die Toskana ein. Nachdem ich für alles vorgesorgt hatte, damit es Michele und den Kindern während meiner Abwesenheit an nichts fehlte, brach ich völlig erschöpft auf: und bei meiner Rückkehr fand ich unzählige Dinge vor, die sich während meiner kurzen Ferien angehäuft hatten. Selbst im Winter noch bekam ich bei der kleinsten Andeutung von Müdigkeit allerseits zu hören, ich sei dieses Jahr im Urlaub gewesen, das sollte mir doch gutgetan haben. Offenbar verstand niemand, dass eine Woche Erholung im August mich nicht davor feite, im Oktober wieder ermüdet zu sein. Wenn ich einmal sage, »Ich fühle mich nicht gut«, verfallen Michele und die Kinder in ein kurzes, ehrfürchtig beklommenes Schweigen. Dann stehe ich auf und mache mit meiner Arbeit weiter. Keiner rührt sich, um mir zur Hand zu gehen, aber Michele ruft: »Da haben wir es wieder: Du sagst, es geht dir nicht gut, und gibst keinen Augenblick Ruhe«. Gleich darauf reden sie wieder über dies und das, die Kinder mahnen mich beim Hinausgehen: »Ruh dich aus, hörst du?«, und Riccardo hebt warnend den Zeigefinger, als sollte ich ja nicht auf die Idee kommen, das Haus zu verlassen und Spaß zu haben. Man muss schon sehr hohes Fieber haben, um in dieser Familie als ernstlich krank zu gelten. Bei Fieber macht Michele sich Sorgen und die Kinder bringen mir Orangensaft. Aber Fieber habe ich selten; so gut wie nie. Dafür bin ich ständig müde und niemand nimmt es mir ab. Und doch entspringt mein Seelenfrieden ausgerechnet dieser Müdigkeit, die ich spüre, wenn ich mich abends ins Bett lege. In ihr finde ich eine Art von Glück, das mich begütigt einschlafen lässt. Ich muss gestehen, dass die Entschiedenheit, mit der ich mich gegen jede Aussicht auf Erholung wehre, nichts anderes ist als die Furcht, meine Erschöpfung als einzigen Quell des Glücks zu verlieren.

3.Januar

Gestern war ich bei Giuliana. Jedes Jahr behaupte ich, ich würde nicht zu ihrem üblichen Geburtstagstee gehen, zu dem sie ein paar alte Internatsfreundinnen einlädt. Ich sage, im Büro sei zu viel zu erledigen, ich könne nicht fehlen, und selbst wenn ich es könnte, hätte ich Dringenderes zu tun. Jedes Jahr bestehen Michele und die Kinder darauf, versuchen mich mit allen Mitteln zu überreden, mir ein vergnügliches Wiedersehen mit meinen alten Freundinnen nicht zu versagen, schließlich führten wir so verschiedene Leben, dass sich die Gelegenheit selten genug biete. Ich schüttele hartnäckig den Kopf und gehe am Ende doch jedes Jahr hin.

Als ich mich gestern beim Frühstück noch vehementer als sonst sträubte, sagte Mirella plötzlich: »Ach komm, du weißt ganz genau, dass du hingehst: Du hast den schwarzen Hut aufarbeiten lassen.« Wir wechselten einen frostigen Blick und ich wagte nicht, etwas zu erwidern. Vielleicht hat Mirella recht. Zwar will ich es mir nicht eingestehen, doch jedes Jahr probiere ich bereits Anfang Dezember einen meiner alten Hüte an, die ich inzwischen kaum noch trage, und rede mir ein, ich müsse ihn aufarbeiten lassen. Dann überrasche ich mich dabei, wie ich vor der Auslage der Modezeitschriften an den Kiosken stehe und im Geiste den extravaganten Hut anprobiere, der auf einer Titelseite abgebildet ist. Bleibt jemand neben mir stehen, lasse ich den Blick auf die nächstbeste Tageszeitung gleiten und tue so, als würde ich die politischen Schlagzeilen lesen. Kaum bin ich wieder allein, wandert mein Blick zärtlich zu der Modezeitschrift zurück. Mit diesem neuen Hut auf dem Kopf, der auf die Schulter herabwippenden Feder und der eitel entrückten Miene der Mannequins kehre ich heim. Zu meinem Erstaunen fällt es meiner Familie gar nicht auf, nicht einmal Michele. Er begrüßt mich wie immer und sagt: »Ah, guten Abend, Mama«. Tagelang gehe ich mit diesem Hut durch die Straßen und sehe mich damit in Giulianas Wohnzimmer sitzen. Schließlich gebe ich mir einen Ruck, rufe eine mir bekannte, mit Ausbesserungsarbeiten äußerst geschickte Hutmacherin an und raune verschwörerisch, ich käme am nächsten Tag vorbei. Doch liegt der Hut dann im Schrank und Giulianas Teeeinladung kommt zur Sprache, behaupte ich steif und fest: »Da gehe ich nicht hin, auf gar keinen Fall.« Ich fürchte mich fast, ihn aufzusetzen, wie vor einer Prüfung, der ich nicht gewachsen bin.

Die Prüfung besteht wohl eher in Mirellas Blick. Michele behauptet immer, ich würde ganz wunderbar aussehen, und dann bedauert er es, dass sein Gehalt es mir nicht mehr erlaubt, zu der Hutmacherin in der Via Veneto zu gehen, wo ich meine Hüte zu kaufen pflegte, als wir heirateten. »Warum?«, frage ich, »Heißt das, der hier steht mir nicht?« Nein, beschwichtigt er sofort und macht mir ein Kompliment, ich sähe sowieso immer sehr elegant aus, ganz gleich, was ich trüge.

Froh und erleichtert verlasse ich das Haus. Doch kaum sitze ich in Giulianas Wohnzimmer, wird mir klar, was Michele meinte. Augenblicklich geht mein hübscher schwarzer Filzhut zwischen den bunten Satinhüten meiner Freundinnen unter. Obwohl wir nur zu sechst oder siebt in vertrauter Runde beisammensitzen, sind alle zurechtgemacht wie zu einem Festakt: Sie tragen Schmuck und ihre feinsten, mondänsten Kleider. Ihr Aufzug und ihr überkandidelter, lauter Plauderton verraten, dass sie einander vorführen wollen, wie glücklich, reich und privilegiert sie sind und dass ihr Leben nicht besser sein könnte. Womöglich glauben sie es nicht wirklich, genau wie im Internat, als wir einander unsere Spielsachen zeigten, die wir geschenkt bekommen hatten, und jede behauptete: »Meins ist schöner.« Diese kindische Grausamkeit ist ihnen offenbar geblieben. Manchmal fangen wir spaßeshalber an, Französisch zu parlieren wie im Internat. Damals liebten wir es, Französisch zu reden, wenn wir auf dem Pincio spazieren gingen, ordentlich aufgereiht und ganz in Dunkelblau: Die Leute hielten uns für Zugereiste, was uns ein übermütiges Schaudern bescherte. Wir waren alle stolz darauf, das renommierteste Internat der Stadt zu besuchen, dessen Schülerinnen größtenteils adelig waren; die einen waren stolz, ihr Familienprestige bestätigt zu sehen, und die anderen, wie ich, waren stolz, ganz selbstverständlich die Familiennamen ihrer Mitschülerinnen fallenzulassen, deren Geschlechter der Kirche Päpste beschert und Palazzi nach sich benannt hatten, die ihnen nun allerdings zumeist nicht mehr gehörten. Ich weiß noch genau, wie geschmeichelt mein aus einer bürgerlichen Juristenfamilie stammender Vater war, wenn ich von meinen Schulkameradinnen sprach. Meine Mutter indes, die einem tragisch verarmten venetischen Adelsgeschlecht angehört, tat so, als gäbe sie nichts darauf; stattdessen erzählte sie Anekdoten über diese Familien, deren Stammbäume samt Geburtsdaten, Eheschließungen und vorzeitigen Todesfällen sie auswendig kannte. Mein Vater war voller Ehrfurcht für sie, und bei diesen Gelegenheiten unterzog sie ihn einer absichtslosen Demütigung und behauptete, bis zu ihrer Heirat sei sie mit den Familien meiner Mitschülerinnen auf dem Internat, an dem sie mich – unter großen finanziellen Opfern – erzogen wissen wollte, eng befreundet gewesen. Anfangs hatte ich deshalb geglaubt, die Erwähnung ihres Mädchennamens würde genügen, um von meinen adeligen Schulkameradinnen wie eine Verwandte behandelt zu werden. Aber offenbar hatten sie ihn noch nie gehört, und auch ihre Mütter konnten sich nicht erinnern, meiner Mutter je begegnet zu sein, die sie gleichwohl in kostbarster Erinnerung hielt.

Auch gestern, bei Giuliana, kam es mir vor, als bewegten wir uns in verschiedenen Welten und sprächen kaum dieselbe Sprache. Wie in einer Theatervorstellung sah ich ihnen mit belustigter Neugier zu. Ich weiß nicht warum, doch ich wurde den Eindruck nicht los, sie wären in der Internatszeit steckengeblieben und ich als Einzige wäre erwachsen geworden. Weil ich auch wieder jung sein wollte, versuchte ich sie zu imitieren; ich zwang mich zu dem Gedanken, dass wir fast gleichalt sind und zahlreiche Erinnerungen teilen, dass wir allesamt verheiratet sind und Kinder haben; unsere Probleme sollten also die gleichen sein. Bevor ich anfing zu arbeiten, trafen wir uns gelegentlich nachmittags zum Kartenspielen. Mit Luisa und Giacinta sind wir auch finanziell gleichauf, ihre Männer verdienen nicht mehr als Michele und ich zusammen. Ich wusste also nicht, woran ich unsere Verschiedenheit festmachen sollte, die mit jedem Jahr größer zu werden scheint. Dabei gab ich mir alle Mühe, ihre Gespräche zu verstehen, genau wie damals, als ich neu auf dem Internat war und versuchte, ihrem sprudelnden Französisch zu folgen. Camilla erzählte sehr amüsant von ihren kostspieligen Weihnachtsgeschenken, zu denen sie ihren Mann mit Raffinesse und taktischem Geschick herumgekriegt hatte. Fasziniert betrachtete ich den grauen Paradiesvogel, der ihr Hütchen schmückte. Auch Giuliana beschrieb, wie sie ihren Mann dazu gebracht hatte, ihr ein Schmuckstück zu kaufen; sie waren so unterhaltsam, als schaute man einem Zaubertrick zu. Die beiden sprachen von ihren Männern wie früher im Internat von den Nonnen und erzählten, wie geschickt sie sie hinters Licht führten, und sei es nur zu arglosen Zwecken wie dem Kauf eines Kleides oder der Wahl eines Ferienortes. Giacinta behauptete, sie brächte es fertig, ihren Mann die zweimonatlich fällige Stromrechnung monatlich zahlen zu lassen; Luisa setzte darauf, die Ausgaben für die Kinder in die Höhe zu treiben: »Das ist die einzig sichere Methode«, meinte sie und lachte, dass der kleine Veilchenstrauß an ihrem weißen Satinhütchen zitterte. »Sobald ich im Sommerurlaub beim Glücksspiel verliere, haben die Kinder eine Mandelentzündung oder eine Erkältung.« »Weil deine noch so klein sind«, fiel Giacinta ihr ins Wort. »Meine können sprechen und würden sagen, sie seien putzmunter gewesen.« Ich hätte auch gern etwas erzählt, das auf ähnliche Begeisterung gestoßen wäre, aber mir fiel nichts ein und ich fühlte mich belanglos. Meine Freundinnen wirkten so glücklich und unbekümmert: Im Eifer des Gesprächs hakte Giuliana mich unter, und das rührte mich; sie naschten Süßigkeiten, holten Puderdosen und neumodische, kostspielige Feuerzeuge aus ihren Handtaschen. Margherita hatte den gleichen Gesichtsausdruck wie damals, als sie die Karikatur der Nonne im Unterricht unter den Bänken kreisen ließ. Wäre ihr Mann unversehens hereingeplatzt, wäre sie rot angelaufen, wie an dem Tag, als die Nonne sie erwischt und aus der Klasse geworfen hatte. Immer wieder schaute sie auf ihre wertvolle kleine Uhr, wurde schließlich unruhig und sagte, bald käme Luigi nach Hause. Plötzlich wirkte sie nicht mehr so selbstsicher; auch Giacinta sagte, Federico bestehe kategorisch darauf, sie solle vor ihm zu Hause sein. Auf meine verwunderte Frage nach dem Grund für diesen seltsamen Anspruch zuckte sie matt mit den Achseln und seufzte, es gebe keinen, Männer seien nun einmal so. Als ich entgegnete, Michele sei es völlig gleichgültig, wer von uns beiden zuerst zu Hause sei, antwortete sie: »Du Glückliche!« Unterdessen kehrte Margherita von ihrem Telefonat zurück und verkündete, Luigi käme sie vor der Haustür abholen; Camilla sagte, Paolo sei ebenfalls auf dem Weg vom Büro hierher. »Ihr klingt, als würdet ihr vom Schulbus reden, der die Externen abholte, wisst ihr noch?«, sagte ich. Es ist immer schön, an die Internatszeit zurückzudenken, und wir umarmten einander. Camilla, Margherita und Giuliana verabredeten sich für den kommenden Freitag zum Kartenspielen: Der Sonntag wurde geflissentlich ausgespart, da gehe der Mann nicht ins Büro, und der Donnerstag ebenfalls, da habe das Kindermädchen seinen freien Tag, seufzte Margherita. »Komm doch auch«, drängten sie mich freundschaftlich. Ich sagte, ich arbeite bis sieben, einen freien Nachmittag müsste ich mir genehmigen lassen.

Es folgte eine halb betretene, halb ungläubige Stille, und alle Blicke richteten sich auf mein Kleid. Sie fragten, was für eine Arbeit das sei, dabei hatten sie mich das bereits letztes Jahr gefragt, und wieder sagte ich, es sei eine angenehme Arbeit, eine verantwortungsvolle Arbeit, recht gut bezahlt, und sie mache mir Freude. Doch ich konnte spüren, dass sie mir nicht glaubten. »Du Ärmste«, sagte Luisa und legte mir eine Hand auf den Arm, als hätte ich einen Angehörigen verloren. »Könntest du nicht eine Ausrede erfinden?«, schlug Camilla vor. Ich sagte, sicher könnte ich das, doch bei dem Gedanken an all die unerledigte Arbeit hätte ich gewiss keinen Spaß, und ohnehin würde es nichts bringen, einmal ein paar Stunden frei zu haben. »Ach komm schon, vergiss doch die Arbeit!«, drängte Margherita, als hätte sie gar nicht zugehört, doch bevor ich etwas erwidern konnte, fiel ihr auf, dass sie spät dran war: »O Gott, Luigi!«, rief sie, küsste die Freundinnen auf die Wangen und hastete davon.

Inzwischen standen wir alle an der Tür: Es war, als hätten wir in den vergangenen zwei Stunden eine Komödie aufgeführt, in der ich als Einzige meine Rolle nicht beherrscht und den Text vergessen hatte. Ich schwieg und verstand allmählich, dass der unüberwindliche Graben, der sich in den vergangenen Jahren zwischen uns aufgetan hat, der Tatsache geschuldet ist, dass ich arbeite und sie nicht. Oder vielmehr der Tatsache, dass ich für meinen Lebensunterhalt sorgen kann und sie nicht.

Diese Erkenntnis erleichterte mich und machte mich selbstsicherer, fast stolz, und erklärte, warum ich mich älter fühlte. Ich erkannte auch, dass die Gefühle, die mich mit Michele verbinden, anderer Natur sind als die zwischen ihnen und ihren Männern. Das freute mich und ich konnte es kaum abwarten, nach Hause zu kommen und es ihm zu sagen, dabei bin ich viel zu verschlossen dafür; wenn ich mit ihm zusammen bin, weiß ich auf einmal nicht mehr, was ich sagen will: Ich setze mich zu ihm und den Kindern und spreche über dies und das. Doch ich erkannte auch, dass ich mich, eben weil ich unabhängig bin, nie mehr mit Giuliana und den anderen Freundinnen würde verstehen können; und das erfüllte mich mit einer tiefen Wehmut, als müsste ich einen geliebten Ort verlassen.

Während mir diese Gedanken durch den Kopf gingen, redete Giuliana mit Camilla und schwärmte von Margheritas neuem Pelzmantel, ein überaus seltener Persianer, bestimmt über eine Million wert. Camilla sagte, Margheritas Mann sei schließlich ein berühmter Anwalt, und Giuliana pflichtete ihr ehrfürchtig bei. Sie redeten von dem Wert dieses Pelzmantels, als ginge es um die Manneskraft ihres Gatten: Der Schmuck, den er Margherita schenkte, und die teuren Kleider, waren ein Beweis seiner Männlichkeit. Tatsächlich schienen sie von Giacintas Mann, der seiner Frau nur einen Fehmantel hatte kaufen können, nicht ganz so angetan zu sein.

Ich fragte mich, ob ich wirklich eine gute Ehefrau bin, schließlich zahle ich die Raten für die Schneiderin und den Friseur von meinem eigenen Gehalt und bringe Michele um die Gelegenheit, sich ebenfalls auf solche Art zu beweisen. Ich musste an den Tag denken, an dem ich etwas vom Haushaltsgeld abgeknapst hatte, um Michele und die Kinder zum Fußballspiel zu schicken und in Ruhe schreiben zu können: Doch es gelang mir nicht, stolz auf meine Gewitztheit zu sein, wie Luisa, vielmehr bereute ich es, nicht nur sein Vertrauen, sondern auch das Geld missbraucht zu haben, für das er zahllose Stunden arbeitet, schließlich weiß ich, was es heißt, sein Geld mit Büroarbeit zu verdienen. Selbst jetzt empfinde ich bei dem Gedanken an das, was ich getan habe, nicht die kleinste Befriedigung, sondern nur bohrende Scham. Mir ist zum Heulen zumute. Ich sehe nie auf die Uhr und sage: »O Gott, Michele!«, um dann panisch davonzuhasten. Meine Mutter sagt häufig: »Es ist nicht richtig, dass du deinem Mann nicht die Verantwortung überlässt, für den Haushalt und die Bedürfnisse eurer Kinder aufzukommen. Er muss für euch sorgen. Das Geld, das du verdienst, solltest du aufs Sparbuch legen.« Vielleicht hat sie recht; vielleicht wäre Michele letztlich auch zufriedener. Doch wenn sie mir das Leben ihrer Familie beschreibt, das ihrer Großmutter, die eine Villa in den Euganeischen Hügeln besaß, wo sie abends strickend am Kamin saß, derweil der Großvater mit Freunden aus den Nachbarvillen Schach spielte, wenn sie mir all das erzählt und ich an Micheles Leben denke, an das Leben unserer Kinder, an mein eigenes, erscheint mir meine Mutter wie ein Heiligenbild, wie ein antiker Stich, und ich fühle mich allein mit diesem Heft, von allen getrennt, selbst von ihr.