9,99 €

Mehr erfahren.

London 1987: Am Morgen nach dem großen Sturm macht sich die fünfzehnjährige Tania Mills auf den Weg zu ihrer Freundin. Danach wurde sie nie mehr gesehen. 27 Jahre später wartet ihre Mutter noch immer auf ein Lebenszeichen. Als DS Sarah Collins von der Londoner Polizei den Fall übernimmt, lässt sie die rätselhafte Geschichte um Tanias Verschwinden nicht mehr los. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Lizzie Griffith versucht sie, die Ereignisse jenes schicksalhaften Tages zu rekonstruieren - und stößt auf eine beunruhigende Spur ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 563

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Inhalt

Cover

Über das Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

Zitat

Prolog

TEIL EINS

1

2

3

4

5

6

TEIL ZWEI

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

TEIL DREI

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

EPILOG

48

49

50

Danksagung

Über das Buch

London 1987: Am Morgen nach dem großen Sturm macht sich die fünfzehnjährige Tania Mills auf den Weg zu ihrer Freundin. Danach wurde sie nie mehr gesehen. 27 Jahre später wartet ihre Mutter noch immer auf ein Lebenszeichen. Als DS Sarah Collins von der Londoner Polizei den Fall übernimmt, lässt sie die rätselhafte Geschichte um Tanias Verschwinden nicht mehr los. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Lizzie Griffith versucht sie, die Ereignisse jenes schicksalhaften Tages zu rekonstruieren – und stößt auf eine beunruhigende Spur …

Über die Autorin

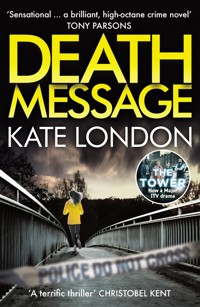

Kate London machte ihren Abschluss an der Cambridge University. Anschließend folgte eine Theaterausbildung in Paris. Sie profilierte sich als Schauspielerin und Regisseurin und schrieb bereits, ehe sie Mitbegründerin der international auftretenden TOTTERING BIPEDS THEATRE COMPANY wurde. 2006 trat Kate London in den Polizeidienst des Metropolitan Police Service (MET) in London ein, wo sie zunächst als uniformierte Ansprechpartnerin arbeitete, um später zur Kriminalpolizei zu wechseln. Sie bestand die Prüfung zum Detective Constable und machte Praktika bei der Police Nationale in Frankreich. Ihre Polizeikarriere beendete sie als Mitglied der Mordkommission der MET. Im August 2014 gab sie den Polizeidienst auf, um sich ganz der Schriftstellerei zu widmen. Das verlorene Mädchen ist ihr zweiter Roman.

Kate London

Das verlorene Mädchen

Kriminalroman

Aus dem Englischen von Ulrike Werner-Richter

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:Copyright © 2017 by Kate LondonTitel der englischen Originalausgabe: »Death Message«Originalverlag: Corvus, an imprint of Atlantic Books Ltd., London

Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Anita Hirtreiter, MünchenTitelillustration: © Janek SedlarUmschlaggestaltung: U1berlin/Patrizia Di StefanoE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf

ISBN 978-3-7325-5004-3

www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de

Für meine Schwestern Ann und Felicity

Durch scharfen Hagdorn saust der Wind.

William Shakespeare: König Lear

Prolog

OKTOBER 1987

Der große Sturm von 1987 war die Zäsur zwischen Vorher und Nachher im Leben von Claire Mills. Auch mehr als fünfundzwanzig Jahre später wachte sie noch manchmal mitten in der Nacht auf, setzte sich zur Salzsäule erstarrt im Bett auf und sah mit erschreckender Klarheit die entwurzelten Bäume und zertrümmerten Fahrzeuge vor sich. In Gedanken ging sie dann immer wieder durch, ob sie nicht doch etwas Auffälliges hätte bemerken müssen. Sie machte sich unzählige Vorwürfe, unter anderem auch deshalb, weil sie es versäumt hatte, auf das eine oder andere böse Omen zu achten.

Sie wusste, dass ihre Tochter Geheimnisse hatte.

Sie wusste auch, dass ihr Mann eine Affäre hatte. Aber wann immer ihr seine allzu offensichtliche Untreue in den Sinn kam – und sie musste zugeben, dass sie sich bemüht hatte, dies zu verhindern –, entschied sie sich jedes Mal, sie lieber zu ignorieren. Irgendwann wäre es damit vorbei. Sein Fremdgehen konnte vielleicht nicht als alleinige Ursache für das gelten, was passiert war, doch es war ein weiteres Symptom für ihre Schlafstörungen. Sie hing viel zu sehr an ihrem geruhsamen Leben. Das Haus war immer ordentlich und sauber, und sie liebte ihre Zentralheizung, die Teppichböden und die neu installierten Fenster.

Mit dem anbrechenden Tag kam dann der Trost der Vernunft. Der Sturm hatte die nachfolgenden Ereignisse möglicherweise in gewisser Weise gefördert, aber er war sicher kein übernatürlicher Vorbote gewesen. Dennoch musste sie sich jedes Jahr, wenn die Tage im Herbst kürzer wurden, ganz allein ihrer Überzeugung stellen, dass es ihre eigene willkürliche Blindheit gewesen war, die eine solche Katastrophe über sie hatte hereinbrechen lassen.

Diese Bäume! Diese nach oben verdrehten Wurzeln!

In den gemütlich warmen Zimmern des Hauses der Adresse 14 Eccleshall Drive war am Abend des 15. Oktober 1987 alles so wie immer. Claire hatte spät am Abend allein in ihrem Wohnzimmer gesessen und die Wettervorhersage im Fernsehen geschaut. Michael Fish – der Sprecher mit Stirnglatze und Brille – stand zuversichtlich vor seinen Isobaren. »Heute hat eine Frau bei der BBC angerufen und erklärt, ein Hurrikan sei unterwegs«, sagte er und kicherte. In den Achtzigerjahren war es noch einfacher, weibliche Ängste nicht ernst zu nehmen. »Keine Sorge«, fuhr er lächelnd fort, »es ist kein Hurrikan unterwegs.«

Damit ging England zu Bett. Das Land hatte sich neu aufgestellt. Eine eiserne Lady hatte das »Groß« in den Namen Britanniens zurückgebracht. Dies war keine Nation, die sich vor Wind fürchtete.

Claire stand aus ihrem Fernsehsessel auf. Ihr Mann Ben saß im Esszimmer und büffelte mit gesenktem Kopf für seinen Segelschein. Er verschwendete keinen Gedanken an die Schiffe, die sich in der Nacht aus ihrer Vertäuung losreißen würden. Claire schaltete den Fernseher aus. In der Küche brachte sie Wasser zum Kochen, füllte eine Wärmflasche und stieg in Hausschuhen die Treppe hinauf zu ihrer Tochter, die an ihrem Schreibtisch saß und Hausaufgaben machte. Sie schlug die Decke des Jugendbettes zurück und legte die Flasche hinein.

»Zeit, schlafen zu gehen, Tania.«

In den frühen Morgenstunden wurde Claire sich eines ständigen Polterns bewusst, als ob über ihrem Kopf Pferde über einen harten Boden galoppierten. Verschlafen, wie sie war, konnte sie das Geräusch zunächst nicht einordnen. Was war da los? Stritt da jemand? Warf jemand Schornsteinaufsätze vom Dach? Nur langsam kehrte sie in die Realität zurück. Sie hörte ein klagendes Glissando, als ob die Schichten hoch über dem Erkerfenster ihres Schlafzimmers wie eine singende Säge zum Jaulen gebracht würden. Das Haus, so stellte sie inzwischen völlig wach geworden fest, bewegte sich. Es bewegte sich tatsächlich, neigte sich und knarrte. Sie rüttelte ihren Mann und sagte: »Ben, Ben«, aber er drehte sich weg von ihr, stöhnte und zog sich die Decke über die Ohren. Sie setzte sich auf, steckte die Füße in die rosafarbenen Pantoffeln, die neben dem Bett bereitstanden, zog ihren Bademantel über und ging nach unten.

Tania war schon dort und stand barfuß in einem elfenbeinfarbenen Seidenpyjama im vorderen Zimmer. Draußen heulte der Sturm, wütete und richtete Schaden an, doch sie schien ihre eigene kleine Insel der Ruhe gefunden zu haben. Der Strom war ausgefallen, und sie stand im Dämmerlicht, das durch das Fenster drang. Ihre Tochter so zu sehen machte Claire glücklich. Normalerweise legte Tania die Befangenheit vieler junger Mädchen an den Tag, die ihrer Schönheit nicht trauen oder sich schämen, die sich ducken und die Blicke anderer meiden, aber hier fühlte sie sich unbeobachtet und stand anmutig in der zeitlosen Haltung einer von Degas gemalten Tänzerin. Ihr zur Vorbereitung der nächsten verrückten Frisur in mehrere lange Zöpfe geflochtenes Haar fiel ihr über den schmalen Rücken. Ihr Gewicht ruhte auf einer Hüfte, den anderen Fuß hielt sie gewölbt mit den Zehen nach unten, so wie damals als Grundschülerin in ihrer Ballettklasse. Claire hatte die langen, schmalen Füße ihrer Tochter immer geliebt und kannte die harten kleinen Fersen schon vor Tanias Geburt. Schon im Mutterleib hatten sie Ausbuchtungen in die straffe Haut ihres Bauchs gemacht, als ob sie kleine Ambosse in ihrem Leib trüge.

Sie trat zu ihrer Tochter ans Fenster. Seite an Seite standen sie da und beobachteten die Linde im Garten gegenüber, die sich in dem verzweifelten Versuch, dem Wind zu gehorchen, wie ein Höfling verbeugte. Das Toben ließ keine Sekunde nach, klagte und polterte. In den anderen Häusern auf der Straße gingen nach und nach die Lichter von Taschenlampen und Kerzen an. Gesichter starrten aus anderen Fenstern.

Leise sagte Tania: »Ich liebe es, Mum. Ich finde es toll.«

»Hast du keine Angst?«

Tania, fasziniert von den Anstrengungen des Baumes, antwortete nicht sofort. Ein Blumentopf war von einem Fenstersims im ersten Stock gefallen und auf der Straße zerschellt. Eine einsame, entwurzelte Geranie lag auf dem Pflaster. Eine Mülltonne nahm die Gelegenheit wahr, ihrem üblichen düsteren Schicksal zu entkommen, und rollte die Straße entlang.

Tania sagte: »Es ist zwar beängstigend, aber auch irgendwie fantastisch. Wie im Zauberer von Oz. Ich habe immer den ersten Teil lieber gemocht, den in Schwarz-Weiß. Wie sich das Haus im Wirbelsturm dreht, die Kuh am Fenster vorbeifliegt und die beiden Männer im Ruderboot Dorothy mit den Hüten grüßen. Der ängstliche Löwe und der Zinnmann sind schon in ihren Overalls. Und dann der Zauberer selbst in seinem Pferdewagen …«

Claire unterbrach sie, indem sie Professor Marvel nachahmte. »Geh lieber in Deckung, Sylvester, da draußen bläst ein Sturm, ein Mordsding.«

Tania lachte. Claire legte ihren Arm um die schmale Taille ihrer Tochter und zog sie an sich. Normalerweise fühlte sich Tania dafür zu alt, doch irgendwie schien der Sturm eine Ausnahme zuzulassen.

»Oh ja. Das hat mir auch immer gefallen. Der heulende Wind, die galoppierenden Pferde und die Bäume vor dem Fenster, genau wie jetzt.«

Das schrille Läuten des Telefons riss sie am Morgen aus dem Schlaf. Tania war schneller als ihre Mutter, polterte die Treppe hinunter und hob den Hörer ab. Claire drehte sich auf den Rücken und rieb sich die müden Augen. Ben war bereits fort, ohne sich zu verabschieden, aber das Bett enthielt noch seinen männlichen Geruch und die warme Vertiefung seiner schlafenden Gestalt. Ohne die Zerstörungen zu beachten, hatte er sich in seinem neuen Audi durch die blockierten Straßen geschlängelt. Er war stolz auf dieses Auto, es war ganz neu – goldfarben.

Claire rief nach unten: »Was ist?«

Leichtfüßig kam Tania die Treppe hinauf. Plötzlich hatte sie es eilig, steckte aber kurz ihren Kopf durch die Schlafzimmertür.

»Oh, das war nur Katherine, Mum. Die Schule fällt heute aus. Anscheinend liegen überall Bäume herum. Wir treffen uns gleich.«

Katherine war Tanias beste Freundin. Schon seit der Grundschule waren die beiden Mädchen unzertrennlich. Als Katherine anfing, Violine zu spielen, hatte Tania darauf bestanden, auch Geigenunterricht zu bekommen. Katherine entstammte einer sehr musikalischen Familie, doch schon von Anfang an stellten alle Beteiligten fest, dass Tania diejenige mit dem echten Talent war. Claires Herz wollte fast zerspringen, wenn sie die beiden Mädchen in ihren Schuluniformen mit ihren Geigenkästen die Straße entlanggehen sah. In letzter Zeit kamen sie weniger gut miteinander klar – vielleicht lag es daran, dass Tanias Violinspiel unwiderruflich besser war als das ihrer Freundin –, aber trotzdem hätte Claire die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass dies eine jener Freundschaften war, die alles überdauern würden. Sie konnte die beiden schon bei ihren jeweiligen Hochzeiten vor sich sehen.

Sie ging nach unten und machte sich daran, das Frühstücksgeschirr ihres Mannes abzuräumen. Bald würde sich etwas ändern müssen. Mrs Hitchens, die Frau, deren Kind sie betreute, hatte wieder nicht angerufen. Sie sollte versuchen, irgendeine Arbeit zu finden. Claire schaltete das Radio ein. Von oben kamen ein lauter Beat und eine weibliche Stimme voller Sehnsucht. Sie erkannte das Lied. River Deep Mountain High von Ike & Tina Turner.

Sie rief nach oben: »Tania, mach bitte leiser, ich versuche, Radio zu hören!«

Bahnlinien wurden gesperrt, und Tausende Haushalte sind ohne Strom …

Durch die Decke drangen reinste Phil-Spector-Klänge. Seltsam, dass Tania solche Musik hörte. Eigentlich war sie dafür zwanzig Jahre zu jung. Die Musik war laut und rhythmisch, riss Claire mit und zwang sie geradezu, mit den Füßen zu wippen und mit den Fingern zu schnippen. Sie schaltete das Radio aus und rief wieder nach oben, wobei sie versuchte, die Musik zu übertönen.

»Tania, willst du Porridge oder ein Ei?«

Sie stieg die Treppe hinauf. Tania stand in ihrem Zimmer, schwang die Hüften und hüpfte wie verrückt herum – so wie es in ihrer Generation alle taten. Sie hatte Claire den Rücken zugewandt und bewunderte ihr Gesicht im Spiegel.

Claire trat hinter sie. Nach einer etwas skeptischen Pause begann sie ebenfalls, ihre Hüften zu schwingen, die Arme zu heben und die Hände zu schwenken.

»So macht man das.«

Tania schnaubte. »Oh Mum.«

»Sei nicht gemein. Ich war auch einmal jung.«

Ein neuer Song begann. Unwiderstehlich. Ein hämmernder Rhythmus, bei dem sie offenbar nicht mithalten konnte. Tina Turner, die einem das Herz brach. Claire hob die Hände über den Kopf, drehte sie in den Handgelenken wie damals in den Sechzigerjahren und wiegte sich in den Hüften. Es war lange her, dass sie das letzte Mal getanzt hatte, aber vor ihrer Ehe und Tanias Geburt hatte sie es geliebt.

Tania lachte, imitierte ihre Mutter und bewegte sich genau wie sie.

Die Erinnerung ist immer noch sehr stark, und fast siebenundzwanzig Jahre später beschwört Claire Mills sie wieder herauf: Tania, die ihre großen bunten Glasohrringe und blau glitzernden Lidschatten trägt. Die Musik hat aufgehört, und beide sind atemlos. Tanias Anmut der vergangenen Nacht war nur flüchtig, jetzt zeigt sie sich wieder jugendlich befangen. Ihr Rock ist zu kurz. Ihr Haar ist nicht mehr geflochten, sondern kräuselt sich in langen Wellen. Der Geruch nach Haarspray liegt in der Luft. Ihr Stundenplan hängt am Spiegel. Claire würde sie vermissen, wenn sie zur Universität ginge. Lange dauert es nicht mehr. Nur noch drei Jahre. In diesem Augenblick ist sie so schön, dass Claire sie am liebsten an sich drücken würde, bis ihr die Luft wegbliebe. Sie sagt: »Liebling, du bist wirklich hübsch.«

»Danke, Mum.«

Sie will den Moment nicht entzaubern. Trotzdem muss man sie richtig erziehen, das gehört zur Liebe dazu.

»Nur dieser Rock …«

Tania rümpft die Nase. »Was denn?«

Claire gibt ihrer Tochter einen Kuss. »Na ja, er ist vielleicht ein bisschen kurz. Aber wie du meinst.«

Plötzlich riecht es angebrannt.

»Himmel, der Toast!« Claire rennt die Treppe hinunter, öffnet die Fenster und fächelt mit einem Geschirrtuch den Rauch nach draußen.

Fünf Minuten später steht Tania in der Küchentür. Jeansjacke, Röhrenhose, zwei Halsketten, orangefarbener Lippenstift, Schultasche über der Schulter, Geigenkasten in der Hand.

»Ich bin weg, Mum.«

»Du hast noch nicht gefrühstückt.«

»Schon gut, ich habe keinen Hunger.«

Vor dem Küchenfenster fährt Mrs Hitchens in ihrem neuen Sierra vor. An einem solchen Tag zu arbeiten! Claire an ihrer Stelle hätte die Gelegenheit genutzt, den Tag mit ihrem Kind zu verbringen. Aber obwohl die Schule ausfällt, geht Tania fort. Sie will mit ihrer besten Freundin lernen, abhängen und Musik hören.

»Aber du musst etwas essen, Tania.«

Claire sitzt in ihrem Bett und sieht es vor sich, als wäre es die Gegenwart. Mrs Hitchens lädt ihr Kleinkind und die zugehörige Tasche aus dem Auto. Tania küsst Claire im Vorbeigehen auf die Wange. »Schon gut, ich komme klar.«

Sie öffnet die Haustür, Claire steht hinter ihr im Flur. Der Fliederstrauch aus dem gegenüberliegenden Garten liegt quer über der Straße. Wie schade. Sie hatte diesen Busch geliebt, besonders im Mai, wenn die Straße nach seinen Blüten roch. Mrs Hitchens kommt mit dem kleinen Simon an der Hand den Gartenweg hinauf.

»Gehst du zu Katherine, Tania? Wann kommst du nach Hause?«

Tania gibt ihr noch einen Kuss.

»Keine Ahnung. So gegen sechs.«

Dann blockiert Mrs Hitchens Claires Sicht auf ihre Tochter, wie sie den Weg entlang- und die Straße hinuntergeht.

Und allein in ihrem Bett erinnert sich Claire an den Zauberer von Oz: Professor Marvel in seinem Pferdewagen. Er schaut in eine Kristallkugel und überredet Dorothy, nach Hause zu Tante Em, Hunk, Hickory und Zeke zu gehen, und als sie in den Sturm hinausläuft, sagt er: »Armes Kind. Ich hoffe, sie kommt gut nach Hause.«

TEIL EINS

1

MITTWOCH, 9. JULI 2014

Eine glänzend schwarze Krähe hüpfte auf dem Flachdach herum. Eine kleine, schlanke Frau stand daneben und rauchte. Detective Sergeant Sarah Collins trug polierte schwarze Oxford-Schuhe und einen grauen Hosenanzug, der ihr in den letzten Monaten um die Taille herum etwas zu weit geworden war. Ihr Haar war kurz, die Hände sauber und die Nägel ordentlich gefeilt, aber nicht lackiert. Aus der Ferne ließ ihr neutrales Aussehen sie jünger erscheinen, als sie tatsächlich war, aber wenn man genauer hinsah, erkannte man, dass sie etwa Mitte dreißig sein musste. Sie hatte ein durchschnittliches Gesicht – eckige Kinnpartie, ebenmäßige Züge –, das nicht so wirkte, als ob es oft lächelte, doch die Ernsthaftigkeit und Intelligenz in den Augen milderten jeden Ansatz von Strenge.

Sarah rauchte ihre Zigarette zu Ende und warf der Krähe namens Sid eine der Nüsse hin, die sie eigens für das Tier mitgebracht hatte. Zu ihrem Ärgernis liefen ihr plötzlich Tränen übers Gesicht. Unwillkürlich musste sie daran denken, dass es etwas wirklich Lächerliches über das eigene Leben aussagte, wenn man beim Abschied von einer Krähe traurig wurde. Sie wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht, wandte sich von dem Vogel ab und blickte zum Fluss hinüber.

Ein Schiff voller sitzender Touristen bewegte sich langsam stromaufwärts, Besucher der Megacity, die ahnungslos wie Binnenschiffer durch das ruhige Fahrwasser des Flusses fuhren. Sarah wusste zu viel über die Themse. Für sie war der Fluss kein Ort mehr für Vergnügungskreuzfahrten. Und auch kein Fluss aus Geschichte und Literatur. Keine Erinnerung an Elizabeth I., die in einer vergoldeten Barke flussabwärts fuhr. Nicht einmal Dickens’ Fluss des Nebels und der Industrie, der Docks und Kräne, der Nichtswürdigen, der Schmutzfinken und Schauerleute, die sich ihren Lebensunterhalt an seinen schmutzigen, aber profitablen Ufern verdienten. Nein, ihre Zeit bei der Polizei hatte die Themse zu einem unpersönlichen, rein physikalischen Ort gemacht. Der kanalisierte graubraune Fluss unterlag den unaufhaltsamen Gezeiten und war nichts als eine Masse kalten und schmutzigen Wassers in unerbittlicher flächiger Strömung. Sie wusste, wie junge Männer betrunken und übermütig von einem Ufer aufbrachen, um sich plötzlich im Griff eines Sogs wiederzufinden, der immer stärker wurde und sie klein und hilflos wie einen dürren Zweig stromabwärts zerrte. Sie wusste, wie sich Leichen wie Müll in den Auffanggittern verfingen. Plötzlich fiel ihr ein, dass es vielleicht tatsächlich die Verzweifelten waren, die den Fluss am besten kannten, wenn sie wie auf einer Pilgerfahrt mit ihren beschwerten Rucksäcken zu ihm kamen und sich in seine Gleichgültigkeit stürzten.

Drei Jahre lang, während sie im Directorate of Specialist Investigations, kurz DSI, tätig war, hatte Sarah vom Flachdach vor ihrem Bürofenster aus diesen Blick auf die Themse gehabt. Todesfälle im Zusammenhang mit der Polizeiarbeit waren ihr tägliches Brot gewesen. Zu Beginn schien klar, dass ihre Aufgabe darin bestand, dem Fluss zu widersprechen und die Wichtigkeit jedes kleinen Lebens geltend zu machen, so winzig es auch auf der Skala des Universums sein mochte. In letzter Zeit jedoch war diese Überzeugung schwächer geworden, als ob ihre Stimme vom gleichgültigen Tosen des Flusses weggerissen und aufgelöst worden wäre.

Sie hatte die Arbeit im DSI mit einem gewissen Trotz begonnen. Immerhin war die Untersuchung von Polizeikollegen kein Job, den jeder Beamte wollte. Vielleicht war es das, was sie gereizt hatte. Es war ein Bereich, der absolute Unparteilichkeit erforderte, das Ideal der Untersuchung schlechthin. Für sie war es eine Frage der Ehre gewesen, immer furchtlos zu sein und sich nie von anderen Meinungen beeinflussen zu lassen. Sie hatte geglaubt, ihre Hand immer wieder ins Feuer halten zu können, ohne je versengt zu werden.

Nun, sie hatte sich geirrt.

Vor sechs Monaten hatte ihr ehemaliger Kollege, Detective Constable Steve Bradshaw, ihr sehr deutlich zu verstehen gegeben, was er von ihr hielt, und es hatte sehr wehgetan. Sie hatte ihn als Detective bewundert und ihn für einen Freund gehalten. »Kein Wunder, dass du so verdammt einsam bist«, hatte er am Ende ihrer letzten gemeinsamen Untersuchung gesagt. Er war sogar noch weiter gegangen und hatte den Dolch noch tiefer in die Wunde gestoßen, als er sagte, dass er sie bedauere. Dann hatte er ihr nahegelegt, sich einen Hund anzuschaffen.

Seit dem Ende dieser Untersuchung anlässlich des Todes von Hadley Matthews, eines Polizeibeamten, und Farah Mehenni, eines Migrantenmädchens im Teenageralter, die zeitgleich von einem Hochhaus gestürzt waren, hatte sie den Eindruck gehabt, dass sie wie beim Wassertreten nur noch versuchte, nicht weggeschwemmt zu werden, dabei jedoch wusste, dass sie sich weiterbewegen musste.

Sie räusperte sich und wandte sich wieder Sid zu, die mit geneigtem Kopf, glänzenden wachsamen Augen und ihrem harten Schnabel auf sie wartete. Krähen seien klüger als Hunde, weil sie anpassungsfähiger wären, hatte sie gelesen. »Sei brav«, sagte sie und biss die Zähne zusammen, um nicht wieder weinen zu müssen.

Alle Detectives leiden manchmal unter Burnouts, sagte sie sich. Es liegt an der Art ihrer Arbeit.

An diesem Morgen hatte sie ein Zivilfahrzeug ihres neuen Teams in Hendon abgeholt. Sie war beruflich vorangekommen und stand vor ihrer Beförderung zum Detective Inspector bei der Mordkommission. Sie wusste, dass gleich nach ihrer Bewerbung die inoffiziellen Anrufe losgegangen waren, dass man Nachforschungen anstellte und versucht hätte, ihre Beförderung zu verhindern, wenn die am Telefon getauschten Befunde ausreichend schlecht gewesen wären. Aber offenbar war die Beurteilung gut ausgefallen. Der Chef hatte gesagt, man sei mit ihr zufrieden, und er musste es tatsächlich auch gemeint haben.

Sie hängte die Tasche mit dem Vogelfutter auf und duckte sich unter dem hochgeschobenen Fenster hindurch in ihr Büro, entschlossen, ihre Sachen schnellstmöglich in den Wagen zu packen und ohne einen Blick zurück zu gehen. Aber Jez, einer ihrer Detective Constables, wartete auf sie, verlagerte unbehaglich sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen und erinnerte sie irgendwie an diese dumme Krähe. Da waren sie wieder, dieser Kloß im Hals und diese Hitze hinter den Augen. Bestimmt waren sie ohnehin schon rot und geschwollen. Vermutlich war es ziemlich offensichtlich.

Ihr aufblitzender Humor rettete sie. Wie hätte sie nicht über Jez’ golden funkelnde Manschettenknöpfe, das weiße Hemd mit dem hohen Kragen, das sich über seine zweifellos im Fitnessstudio gestählte Brust spannte, und die wirklich schöne, aber vermutlich viel zu teure Ledertasche lächeln können. Er war jung und sah gut aus, aber er übertrieb ein bisschen. Als sie sich jedoch ganz besonders einsam gefühlt hatte, war er freundlich zu ihr gewesen und hatte sie unterstützt. Mit der Zeit hatte sie ihn schätzen gelernt.

Sie sagte: »Ich sollte mich vom Acker machen.«

Eine Pause entstand.

»Ich habe etwas für dich.« Errötend zog er ein flaches Päckchen aus der Tasche. Vielleicht ahnte er, wie nahe sie den Tränen war, denn er fügte hinzu: »Schon gut, Sarah. Mach es später auf.«

Sie nickte. Ihre Sachen standen in eine blaue Plastikkiste verpackt auf dem Schreibtisch.

Er sagte: »Soll ich sie dir zum Auto bringen?«

Sie schüttelte den Kopf. Zu sprechen wäre zu riskant gewesen.

Er sagte: »Ich kümmere mich um Sid.«

Sie griff nach einem Stück Papier, nahm einen Stift aus ihrer Jacke und schrieb: Danke, Jez.

Er legte seine Hand auf ihre. »Keine Bange. Wir hören später voneinander. Sie haben Glück, dich zu bekommen. Die Mordkommission dürfte nach dem hier eine Art Erholung für dich sein. Alles viel unkomplizierter.«

Sarah nahm die Straßen, durch die sie fuhr, kaum wahr – außer wenn sie plötzlich von Erinnerungen aus ihren Jahren der Polizeiarbeit bevölkert wurden. Fulham Palace Road, vor dem Blumenladen: ein schicker Typ, sturzbetrunken mit dem Gesicht nach unten auf der Straße. Es war ganz zu Anfang ihrer Dienstzeit gewesen. Damals trug sie noch Uniform. Als sie ihn aufgerichtet hatten, schwankte er mit seinem nach Erbrochenem riechenden Atem auf sie zu und sagte ihr, sie sähe mit diesem Hut ganz entzückend aus. Sie wechselte die Spur und fuhr den Broadway hinunter. Das Bezirksrevier Hammersmith zu ihrer Linken, zwei Polizeipferde warteten mit peitschenden Schwänzen vor dem Tor. An die Shepherd’s Bush Road erinnerte sie sich als Standort von Wäschereien und schmuddeligen Imbissstuben, aber hier wurde gerade alles in geschmackvollen gedämpften Farben neu gestrichen, die wohl darauf abzielen sollten, den Eindruck von Landhäusern anstatt der Zone 2 von Central London zu erwecken. Wenn man sogar reich sein musste, um an einer Hauptverkehrsader zu wohnen, wo um alles in der Welt sollten dann die Armen leben? Shepherd’s Bush selbst erschien ihr beruhigend unbesiegbar – eine kurze Erinnerung an rauflustige Australier vor dem Walkabout –, und dann, auf der vom stehenden Verkehr umgebenen, mit armseligem Grün bestandenen Insel, das Echo eines weinenden Mädchens mit abgebrochenen Fingernägeln und einer Schürfwunde auf der Wange.

Auf dem Weg nach Nordosten schaltete sie wieder auf Autopilot, und ihre Gedanken kehrten zu ihrer gewohnten Fixierung zurück: zu den Ermittlungen nach dem Tod von PC Hadley Matthews und Farah Mehenni.

Es war ihre letzte komplette Untersuchung beim DSI gewesen: diejenige, die sie dazu brachte, sich nach einer neuen Stelle umzusehen. Steve Bradshaw und sie waren praktisch als Erste vor Ort gewesen und hatten die beiden tot auf dem Beton gefunden. Ihre Körper waren völlig zerschmettert, aber noch nicht kalt.

Von außen betrachtet war die Untersuchung ein Erfolg gewesen. Innerlich jedoch fühlte es sich ganz anders an, und sie ahnte, dass sie diesen Vorfall während ihres gesamten Berufslebens mit sich herumtragen würde. Sie dachte an die hübsche junge Polizistin Lizzie Griffiths, die auf dem Dach gestanden hatte, als Hadley und Farah abstürzten, und die fortgelaufen war und tagelang vermisst wurde, ehe Steve und sie sie finden und verhören konnten. Mit größerem Unbehagen erinnerte sie sich an Lizzies Chef, Inspector Kieran Shaw. Wenn überhaupt jemand zur Rechenschaft gezogen werden musste, hätte er es sein sollen. Es fiel ihr schwer, das Gefühl zu beschreiben, das sich unbehaglich immer wieder meldete: Unzufriedenheit, Frustration, Wut – ja, Wut ganz bestimmt. Schuld, vielleicht. Selbstzweifel. Auch eine gewisse Dunkelheit. Sie rief sich zur Ordnung. Sie musste aufhören, immer wieder um diese Gedanken zu kreisen, denn sie blieb schon seit Monaten immer wieder an der gleichen Stelle stecken.

Sie konzentrierte sich wieder auf die Straße und auf das Hier und Jetzt. So war es nun einmal im Job eines Detectives: Einige Dinge vergaß man nie, und manche Fälle konnten nicht gelöst werden. Das musste man akzeptieren. Und genau das tat sie jetzt. Sie blickte nach vorne.

Langsam fuhr sie durch Wohnstraßen mit Doppelhaushälften aus den Dreißigerjahren und viktorianischen Reihenhäusern, verlangsamte vor Rüttelschwellen und schlängelte sich durch das Labyrinth aus Straßensperren, die Autofahrer davon abhalten sollten, Wohnstraßen als Schleichwege zu benutzen. Dank ihrer Jahre als Detective kannte sie fast ebenso viele Abkürzungen wie die Londoner Taxifahrer. Hier, in diesen Geschäftsarkaden, war sie als Detective Constable zu ihrem ersten Mord gerufen worden. Das Opfer hatte es noch über die Straße geschafft, um vor seiner Mutter zu verbluten, die aus ihrer über einem Alkoholgeschäft liegenden Wohnung nach unten gerannt kam. Der Mörder war erst siebzehn gewesen und kam sich vor wie in einem Film, als er den anderen Jungen wegen eines Joints tötete.

Wie eine Brieftaube auf dem Heimflug beschleunigte sie auf der A41 und fuhr links an den teuren Neubausiedlungen vorbei, die wie mächtige Redwoodbäume in die Höhe strebten. Sie bog in die Einfahrt des Peel Centre ein, vorbei an der Sicherheitskontrolle – die Zivilisten am Tor zeigten sich wie üblich nicht besonders eilig –, und parkte unter den Säulen, die den Eingang umrahmten.

Auf dem ehemaligen Paradeplatz blieb sie kurz stehen, nahm die Umgebung samt ihrer Liebe und ihrem Hass auf diesen Ort in sich auf und machte sich mit der Weitläufigkeit vertraut, auf die aus einem grauen Himmel ein leichter Nieselregen niederging. Die Gebäude rings um den Platz waren niedrig und bestanden aus weißem Beton mit grünen Blenden und Ziegelsteinsäulen und hatten lange Fensterbänder und Flachdächer.

Hendon: weniger berühmt als New Scotland Yard, aber für viele, die dort arbeiteten, das geheime Herz der Metropolitan Police. Das Geschäft des Umgangs mit der Öffentlichkeit, mit Opfern, Zeugen, Familien und Verdächtigen erfolgte anderswo. Hendon war das Backoffice, ein Ort, an dem man nicht von Leuten belästigt wurde, die keine Ahnung hatten, wie es bei der Polizei zuging – in der Welt der verlassenen Kinder, der Gewalt und des Wahnsinns. Bis vor Kurzem hatten hier noch alle Polizeianwärter trainiert und sich auf dem Paradeplatz in Reihen aus glänzenden Schuhen, polierten Knöpfen und weißen Handschuhen aufgestellt; es war ein Ort gewesen, an den man während seiner gesamten Dienstzeit zurückkehrte, ein Ort, an dem es zwar weiterging, der aber für sich blieb. Es würde ein neuer Anfang in einer wohlbekannten Umgebung werden.

Sarah schleppte ihre blaue Plastikkiste die offenen Treppen des Gebäudes hinauf, in dem die Mordkommission untergebracht war, betrat ihr neues Büro und zog die Tür hinter sich zu. Ihr neuer Chef, DCI James Fedden, hatte ihr gesagt, dass sie sofort einen Fall übernehmen würde, und tatsächlich standen bereits drei Ablagekästen auf dem Schreibtisch. Operation Egremont: das Verschwinden von Tania Mills, eines Mädchens im Teenageralter im Jahr 1987.

Sie stellte ihre Kiste auf dem Boden ab und fuhr mit den Fingern über die Oberseite des ersten Kastens. Am liebsten hätte sie ihn sofort geöffnet und angefangen zu lesen, aber es war besser, damit zu warten, bis sie systematisch vorgehen konnte.

Sie begann, ihren Arbeitsplatz einzurichten und ihre Sachen in Schubladen zu sortieren – Nusspackungen für die Abende, wenn alle Geschäfte schon geschlossen waren und man nicht nach Hause kam, eine Schachtel Frühstücksflocken für Frühschichten, eine Zahnbürste, Zahnpasta, Seife und ein Handtuch. Den Schultergurt mit Handschellen und Schlagstock warf sie in die unterste Schublade, stellte ihre juristischen Handbücher ins Regal und die Kaffeemaschine auf das Fensterbrett. Schließlich öffnete sie Jez’ Geschenk. Es war ein gerahmtes Bild von Sid, auf dem von Hand geschrieben Illegitimi non carborundum stand, was so viel hieß wie: Lass dich von den Arschlöchern nicht unterkriegen. Ein schöner Gedanke. Sie hängte es an die Wand neben das Bild von ihrem Hund und lächelte. Andere Leute hatten Kinder. Sie hatte einen Hund und eine Krähe.

Es klopfte leise, und die Tür ging auf. Detective Inspector Peter Stokes’ Gesicht verschwand fast hinter den beiden großen Ablagekästen, die er vor sich hertrug.

»Wohin damit?«, fragte er.

Sarah schob ihren Kram beiseite. »Stellen Sie sie einfach auf den Boden.«

Er stellte sie vor dem Fenster ab, richtete sich auf, kratzte sich am Hinterkopf und blickte auf den Paradeplatz hinunter. Er war seit dreißig Jahren dabei. Heute verabschiedete er sich, und sie war seine Ablösung. Es war sein Büro, in das sie einzog. Er drehte sich um und reichte ihr die Hand.

»Willkommen bei der Mordkommission, Sarah. Und danke, dass Sie die Operation Egremont übernehmen.«

»Vielen Dank. Kein Problem.«

Er war ein mit allen Wassern gewaschener Detective mit grauen Schläfen, den nichts mehr aufregte. Groß, ein bisschen verschwitzt und übergewichtig in einem ausgebeulten Anzug mit nichtssagender Krawatte. Sarah kannte ihn nicht besonders gut, aber sie vermutete, dass ihm nie viel an Beförderung gelegen hatte: Ihm genügte es, Verbrechensfälle zu lösen. Er schien nicht gern in den Ruhestand zu gehen, was sie nicht wirklich überraschend fand. Sicher war es nicht leicht, den Dienstausweis zurückzugeben und zu versuchen, als gealterter Mensch ins Zivilleben zurückzukehren.

Die Kästen, die er mitgebracht hatte, bestanden aus dunkel gesprenkelter Pappe, einer deutlich besseren Qualität als das Zeug, das heutzutage gestellt wurde. Auf den Sarah zugewandten Rückseiten trugen sie gedruckte Etiketten mit der Aufschrift »Operation Egremont«, die sich bereits lösten.

Sie stützte die Hände auf die Hüften. »Ich wollte mich gerade damit vertraut machen. Gibt es irgendetwas, das Sie mir dazu sagen können?«

Er schüttelte den Kopf und imitierte ihre Körpersprache. Es war, als krempelten sie beide die Hemdsärmel auf, um zusammenzuarbeiten.

»Nichts, was mir auf Anhieb einfällt. Rufen Sie mich an, wenn Sie es durchgelesen haben. Falls Sie überhaupt Fragen haben.«

Sarah lächelte ihn freundlich an, und nach einer Pause lächelte er ebenfalls. »Natürlich müssen Sie mich nicht anrufen«, sagte er.

»Nein, aber es ist gut zu wissen, dass es Ihnen nichts ausmachen würde. Danke sehr.«

»Der Chef lässt sich übrigens entschuldigen.«

»Schon gut. Er hat mir eine Mail geschickt. Er ist gerade in Thailand, nicht wahr?«

»Richtig. Seine Tochter heiratet dort.« Stokes trat an den Schreibtisch und legte die Hände auf den ersten Kasten. »Haben Sie etwas dagegen?«

»Natürlich nicht.«

Er öffnete den Kasten, nahm das oberste Blatt und reichte es Sarah. »Das ist sie.«

Es war das Suchplakat für Tania Mills. Es sah auf undefinierbare Art veraltet aus – vielleicht war es das spröde Papier oder die Patina einer Zeit, in der die Met eine solche Aufgabe an eine Druckerei weitergab, oder die dunkle, nicht mehr ganz scharfe Schrift und der Geruch nach zu langer Lagerung in einem Kasten.

Auf dem Plakat war ein schwarz umrandetes Schwarz-Weiß-Foto des vermissten Mädchens, das in die Kamera blickte, abgebildet. Es trug eine Schuluniform mit einer zu breiten, diagonal gestreiften Krawatte; das Haar war zu langen Zöpfen geflochten. Linkisch, aber hübsch. Die Hotline-Nummer entsprach einem längst nicht mehr gültigen Londoner Code, der schon mehrfach wegen des Wachstums der Stadt und wechselnder Telefonanbieter geändert worden war.

Stokes verschränkte die Arme über der Brust. »Um ehrlich zu sein, verfolgt sie mich seit fast dreißig Jahren. Als junger DC habe ich schon an diesem Fall gearbeitet und hoffe wirklich, dass die neue Spur irgendwo hinführt. Klar, dass ich der Sache am liebsten selbst nachgehen würde. Wenn Sie den Fall lösen, lasse ich eine Kiste Champagner springen. Versprochen. Und ich stehe zu meinem Wort.«

Sarah hätte ihm gern etwas zum Trost gesagt, das ihm wirklich half. Sie legte das Plakat wieder in den Kasten und wartete einen Moment, ehe sie antwortete.

»Vermutlich ist es das Schicksal jedes gewissenhaften Detectives, ungelöste Fälle mit in den Ruhestand zu nehmen. Ich selbst hatte schon welche, die ich nicht vergessen kann, und ich habe noch fast zwanzig Jahre vor mir.« Sie lächelte. »Nicht, dass ich etwa behaupten will, besonders gewissenhaft zu sein.«

Er zuckte mit den Schultern und betrachtete weiter das Plakat. »Ich muss loslassen, das ist mir klar.«

»Was sagt denn Ihr Gefühl? Sind Sie sicher, dass sie ermordet wurde?«

»Tja …« Sanft legte er den Deckel auf die Kiste. »Ihr Verschwinden war so absolut ungewöhnlich.« Er öffnete die Hände wie ein Magier, der etwas fortzauberte. »Und dass sie nie wieder Kontakt aufgenommen hat – niemals? Nicht in all diesen Jahren?«

»Es ist wohl die plausibelste Erklärung. Aber sie hätte auch einen Unfall haben können und ist einfach nur tot, nicht ermordet.«

»Ja, das stimmt wohl. Aber wir haben eben keine Leiche.«

Beide schwiegen. Schließlich sagte Sarah: »Und die Familie hofft noch immer?«

»Was den Vater angeht, kann ich nichts dazu sagen – er will keine Informationen, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Macht alles über das Telefon und findet es wohl zu schmerzlich, sich mit uns zu treffen. Die Mutter hingegen stellt definitiv jeden Abend eine Kerze ans Fenster. Sie hielte es für Verrat, nicht mehr auf Tanias Heimkehr zu warten.«

Sarah holte tief Luft. Natürlich verhielt es sich so: Hoffnung war der letzte Akt der Treue.

»Haben Sie ihnen von den letzten Untersuchungen erzählt?«

Er schüttelte den Kopf. »Dem Vater ja, aber ich fürchte, die Mutter muss ich Ihnen überlassen. Ich ertrage es nicht, das alles noch einmal mit ihr durchzumachen. Erst die Hoffnung, dann die Enttäuschung. Im Lauf der Jahre hatten wir so viele Fehlinformationen.«

»Die Eltern leben nicht zusammen?«

»Sie haben sich etwa zwölf Monate nach Tanias Verschwinden getrennt. So etwas geschieht häufig. Ich habe mir angewöhnt, die Mutter etwa einmal im Jahr zu treffen. Wir trinken zusammen Kaffee, und ich erkläre ihr, dass wir niemals aufgeben.«

»Ist bestimmt nicht leicht für Sie.«

»Nein, ganz und gar nicht.«

Er rieb sich die rechte Augenbraue mit dem Zeigefinger. »Allerdings immer noch leichter für mich als für die Familie.« Frustriert breitete er die Arme aus. »Das Problem war immer, dass wir keine Leiche haben. Keinerlei physischen Beweis. Keine Gelegenheit zu einem hilfreichen DNA-Treffer. Schließlich hat sich die Technik rasant weiterentwickelt, und die Verbrecher damals hatten keine Ahnung, dass sie lieber keine Spuren hinterlassen sollten.« Wieder entstand ein kurzes Schweigen, doch dann schien es, als ob Stokes sich nicht mehr bremsen konnte. »Man steckt eine Menge Geld in Fälle, bei denen man der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sicher sein kann, aber niemand interessiert sich dafür, Mitarbeiter für die unbedeutende Ermittlung nach einem fünfzehnjährigen, vor mehr als fünfundzwanzig Jahren verschwundenen Mädchen abzustellen.«

Aber das war normal, dachte Sarah. Wie sollte man die Suche nach all diesen vermissten Personen und ungelösten Fällen finanzieren? Sie dachte über ihren Pessimismus nach. Noch wusste sie nicht, ob es sich überhaupt um einen ungelösten Fall handelte oder nicht. Und eine neue Spur bedeutete sicher, dass man etwas Geld investieren würde, um zu ermitteln. Hoffnung gehörte zu ihrer beruflichen Verantwortung.

Stokes schien sich plötzlich daran zu erinnern, dass hier Smalltalk angesagt war, und betrachtete das Foto der glänzenden schwarzen Krähe mit den wachsamen Augen. »Wer ist das?«

Sarah lächelte. »Oh der, das ist Sid. Ein ehemaliger Kollege.«

»Und der wollte nicht zur Mordkommission?«

»Nein, er gehört zu den strikt auf Sonderuntersuchungen spezialisierten Rabenvögeln. Die anderen haben mir versprochen, dass sie ihn füttern werden.«

Er tippte auf das Foto des Spaniels. »Und dieser kleine Kerl?«

»Das ist Daisy. Ich habe sie gerade erst bekommen und weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe.«

»Sieht nach einem netten Hund aus.«

»Ist sie auch. Und macht viel Spaß.«

»Was machen Sie mit ihr, wenn Sie im Dienst sind?«

»Ich habe eine Hundesitterin. Wenn hier viel los ist, geht sie ganze Tage dorthin.«

Stokes nickte. »Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als wir unsere Hunde mit zur Arbeit bringen durften. In den Nachtschichten bei der Kripo lagen immer ein paar Köter unter den Schreibtischen. Noch etwas, das uns nicht mehr erlaubt ist. Tja, die Zeiten ändern sich.«

Zum ersten Mal spürte Sarah seinen Blick mit der kühlen Abschätzung eines Detectives auf sich ruhen. Es war eine unbewusste Angewohnheit, die alle guten Ermittler auszeichnete – ihre berufliche Aufmerksamkeit auf nicht berufliche Angelegenheiten zu übertragen.

Er sagte: »Dann leben Sie also allein?«

»Das geht Sie nichts an.«

Sie hatte ein bisschen frech zu klingen versucht, aber dieser Stil entsprach nicht ihrer Art. Stokes hatte nur ihre Rechtfertigung wahrgenommen.

»Entschuldigung«, sagte er schnell. »Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.«

»Schon gut, keine Sorge. War nur ein Scherz. Ja, ich lebe allein.«

Sie öffnete die Operation-Egremont-Kiste, nahm das Suchplakat heraus, holte Klebepads aus ihrer Schublade und brachte das Plakat direkt über dem Computer an.

Stokes nickte. »Nette Geste. Danke.«

»Kein Problem.«

Sie dachte, sie hätte ihm klar vermittelt, dass sie das Gespräch als beendet betrachtete, aber vielleicht hatte sein Detective-Blick etwas in ihr gesehen, das sein Mitgefühl hervorrief, weil er jetzt sagte: »Hören Sie, Sarah. Machen Sie sich nicht zu viel Arbeit mit der Operation Egremont. Ich bin auch kaum dazu gekommen. Jedenfalls nicht wirklich. Es ist einfach unmöglich, denn sobald ein aktueller Fall hereinkommt, ist man viel zu beschäftigt. Man muss ein bisschen Raum für Ausfallzeiten finden.«

Sie versuchte, ihn abblitzen zu lassen. »Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde nur tun, was ich kann.«

Aber er verstand nicht und unterbrach sie. »Dieser Job kann Sie bei lebendigem Leib auffressen.«

Sie bot ihm ihre Hand. »Ich sehe Sie später im Crown.«

Er nahm ihre kleine Hand in seine beiden und lächelte. »Sehen Sie, diese Sache mit Tania Mills. Ich weiß, Sie werden sich kümmern, und dafür bin ich dankbar. Aber ich bin auch realistisch.«

»Hey«, gab sie zurück, »schon in Ordnung. Ich habe es kapiert.«

Er ließ ihre Hand los. »Tut mir leid. Ich habe zwei Töchter. Manchmal muss man mir sagen, wenn es reicht.«

»Das ist okay. Also: Jetzt reicht es.« Sie lächelte.

Er sagte: »Es wird Ihnen bei uns gefallen. Und ich bin sicher, dass Sie es schaffen. Ich habe gehört, was hinterrücks über Sie geredet wird, und hätte gern mit Ihnen gearbeitet. Ich bewundere Menschen, die ein bisschen stur sind.«

Die Tür schloss sich. Sarah steckte eine Kapsel in die Kaffeemaschine und setzte ihre Lesebrille auf.

Die Akten in der Kiste hatten einen schwer fassbaren Duft, eine Erinnerung an eine andere Zeit und anders gelebte Leben. Manche Berichte waren noch Durchschläge, und die maschinengeschriebenen Blätter trugen Tipp-Ex-Korrekturen. Sarah selbst war im Jahr 1987 noch ein Kind gewesen und erinnerte sich nur noch dunkel an die Zeit.

Das Verschwinden von Tania Mills war schon lange ein Cold Case, und doch gab es nach all diesen Jahren plötzlich eine neue Spur. Erdem Sadiq, ein Untersuchungsgefangener in Thameside, behauptete, zu wissen, was geschehen war. Sarah hätte den Informanten gern selbst verhört, um seine Beweise abzuschätzen, aber der DCI hatte gesagt, dafür sei es leider zu spät.

»Wir haben das Verhör bereits angekündigt. Die Gefängnisverwaltung wird uns in diesem Stadium die Beamten nicht mehr austauschen lassen. Aber keine Sorge, ich schicke einen guten Mann hin: Lee Coutts. Er wird Ihnen gefallen – er hat den nötigen Biss. Erinnert mich an mich selbst als junger Mann. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Der Informant ist ein Sexualstraftäter und hat bestimmt seine Gründe, mit uns zu reden. Aber vielleicht ist für den Anfang etwas dabei. Und dann immer mit der Ruhe. Die aktuellen Ermittlungen haben Vorrang.«

Fedden klang nicht gerade ermutigend, aber er hatte recht, Erdem Sadiqs Informationen mit Vorsicht zu genießen. Sadiq hatte großes Interesse daran, zu reden: Sollte er Beweise vorlegen, die zu einer Anklage führten, bekäme er einen Strafnachlass zugestanden.

Sarah begann, die Untersuchungszusammenfassung zu lesen und durch die leidenschaftslosen Worte zu dem fünfzehnjährigen Mädchen vorzudringen, das am 16. Oktober 1987 sein Zuhause verlassen hatte.

Lagebericht: Operation Egremont

Opfer: Tania Mills

Datum des Verschwindens: 16. Oktober 1987

Zusammenfassung

Tania Mills verließ ihr Elternhaus am 16. Oktober 1987 um ca. 9.00 Uhr. Der Unterricht fiel wegen des Sturms aus. Tania erzählte ihrer Mutter Claire Mills, dass sie ihre Freundin Katherine Herringham besuchen wolle, um den Lehrstoff noch einmal durchzugehen. Tania lernte häufig außerhalb ihres Zuhauses. Ihre Eltern waren der Meinung, dass sie eine musikalische Karriere einschlagen würde, aber kurz vor ihrem Verschwinden hatte sie sich entschieden, Fremdsprachen zu studieren. Es war bekannt, dass Tania einen Park durchqueren musste, um zu ihrer Freundin zu gelangen. Katherine gab zu Protokoll, dass Tania nie bei ihr auftauchte, aber dass sie sich keine Sorgen machte, weil diese häufig ihre Pläne änderte.

Tanias Verschwinden wurde um 19.30 Uhr gemeldet. Ihre Mutter Claire Mills sagte der Polizei, dass sie ihre Tochter gegen 18.00 Uhr zu Hause zurückerwartet hatte, sich aber zunächst nichts dabei dachte, als sie sich verspätete. Tania war mit fünfzehn Jahren fast erwachsen, und Claire ging davon aus, dass es eine Erklärung für die Verspätung gab.

Zu dem Zeitpunkt, als Tanias Vater Benedict Mills nach Hause kam, begann Claire, sich ernsthaft Sorgen zu machen. Benedict Mills fuhr zur Polizeiwache Ellersby und meldete seine Tochter als vermisst.

Erste Maßnahmen

Beamte des betreffenden Viertels begannen sofort mit einer Durchsuchung des Parks und der Umgebung. Die Suche wurde durch die einsetzende Dunkelheit und Sturmschäden in Form zahlreicher umgestürzter Bäume behindert. Tanias Freunde wurden zu Hause kontaktiert. Niemand hatte Tania am 16. Oktober gesehen. Am nächsten Morgen übernahm das zuständige Criminal Investigation Department (CID) die Ermittlungen. Der Park wurde abgesperrt und eine umfangreiche Suche durchgeführt. Man fand eine Jeans, die Tania gehörte, jedoch keine weiteren Beweisstücke. Der Parkwärter Robert McCarthy wurde vorläufig festgenommen, später allerdings wieder freigelassen. In keinem Bereich des Parks wurden Anzeichen für Kampfhandlungen oder Verletzungen gefunden. Niemand hatte etwas Ungewöhnliches gesehen. Nachdem Tanias Schule Hatchett den Unterricht wieder aufgenommen hatte, wurden Lehrer und Schüler vernommen. In der Lokalzeitung Ellersby Gazette, auf BBC London und Capital Radio wurden Aufrufe veröffentlicht …

Die ersten Vernehmungen und die nachfolgenden Überprüfungen hatten zu Hunderten von Aussagen geführt. Die Akten enthielten auch andere Dinge – Listen von Beweisstücken, Schulzeugnisse und Fotos. Sarah las drei Stunden. Trotzdem hatte sie den Eindruck, gerade erst angefangen zu haben. Sie musste Tania kennenlernen und versuchen, sie über die stummen Jahre hinweg zu erreichen, was durchaus nichts mit Sentimentalität zu tun hatte. Es war ihre Aufgabe als Detective, sich auf jedes Detail zu konzentrieren, bis das Opfer, das sie niemals kennengelernt hatte, zu einer atmenden Persönlichkeit wurde, die man nur zu dem Zweck wiederbelebte, den Film erneut ablaufen zu lassen. Manchmal war es ein verborgener Hinweis, der zur Aufklärung des Geschehens führte – eine kriminelle Aktivität oder eine geheim gehaltene Freundschaft vielleicht – es konnte sich aber auch um ein zufälliges Detail handeln, wie beispielsweise ein Umweg des Opfers, um Zigaretten zu besorgen, oder das sehr frühe oder sehr späte Verlassen einer Party.

In diesem Fall war Sarah von Zeugen abhängiger als sonst. Im Jahr 1987 hatte es weniger Kontrollmöglichkeiten gegeben. Weniger Kameras. Kein hilfreiches Surfen im Internet. Kein Smartphone, auf das die Jugendliche stündlich zugriff, um ihre Nachrichten zu checken oder ihren Status zu aktualisieren und einem Ermittler so mitzuteilen, wo sie sich befand und wer ihr wichtig war. Sie hoffte, dass die Detectives ihre Arbeit ordentlich erledigt, ihr Netz weit ausgeworfen und die Leute ermutigt hatten, sich sicher genug zum Reden zu fühlen.

Schließlich stand sie auf, rieb sich das Gesicht, verschränkte die Hände hinter dem Nacken und streckte sich.

Der im Untersuchungsbericht ständig wiederholte Refrain, das Opfer sei ein nettes Mädchen gewesen – gut in der Schule und eine talentierte Musikerin –, irritierte sie. Es gab kaum andere Aussagen. Wo waren Tanias kleine Sünden? Wo waren die Kleinigkeiten, die einen echten Teenager ausmachten – die Unordnung, das Schulschwänzen, das heimliche Rauchen? Wo war das entscheidende, aus der Norm fallende Detail, das einen neuen Ermittlungsansatz bieten konnte?

Ein einziger Störfaktor war nicht durch das Raster gefallen: ein ungewöhnlicher Ladendiebstahl bei Selfridges sechs Monate vor Tanias Verschwinden. Man hatte Tania zwar kurzfristig festgenommen, aber zu mehr war es nicht gekommen. Es war nicht viel, doch es bot einen Ansatz. Und dann war da noch die andere Sache, die Sarahs Aufmerksamkeit erregte. Am Morgen ihres Verschwindens hatte Tania sich heimlich ihrer Jeans entledigt und einen kurzen Rock angezogen. Für die Polizei war dies ihr letztes Lebenszeichen. Vielleicht könnte auch dieser Moment eine erneute Untersuchung rechtfertigen.

Sie telefonierte. Die anderen Beamten ihres neuen Teams wollten direkt zu Peter Stokes’ Ausstand gehen, aber vielleicht konnte sie noch einen Besuch dazwischenquetschen.

Sie schaltete ihren Computer ab und zog ihre Jacke an.

Sarah klopfte an die Haustür des Hauses, das Tania vor fast dreißig Jahren verlassen hatte. Sie hatte zuvor angerufen und war etwa zwanzig Minuten Richtung Westen in die hübsche Vorstadt mit baumbestandenen Wohnstraßen gefahren. Es war später Nachmittag, aber es passte noch in ihre Arbeitszeit.

Die Tür wurde geöffnet. Claire Mills war Ende sechzig, wirkte allerdings immer noch fit. Der erste Eindruck war der einer gut gekleideten Frau, die das Haus nie ohne Make-up und Lippenstift verlassen würde. Sorgfältig frisiertes aschgraues Haar. Eine blaue Brokatjacke über einem passenden knielangen Kleid. Ein Liberty-Schal um den Hals. Doch das blieb nur ein sehr kurzer Eindruck. Tanias Mutter wandte sich schnell in den Flur um, bat Sarah ins Haus und ließ sie im Vorderzimmer allein, während sie Tee machte. Trotz der hellen Farben des Schals, der eleganten Kleidung und der gut geschnittenen Haare hatte Sarah sofort die Starrheit in Claires Ausdruck und eine gewisse Härte um Mund und Augen erkannt: Es waren die Anzeichen verhaltener Trauer, die sie mit so vielen ansonsten sehr unterschiedlichen Leidensgenossen teilte, die Sarah im Lauf der Jahre erlebt hatte. Das Leben dieser Frau war 1987 stehen geblieben. Alle ihre Aktivitäten vermittelten nur die Illusion einer Bewegung um einen unnachgiebigen Kummer. Das Vorderzimmer – es war tatsächlich ein vorderes Zimmer, kein Wohnzimmer – entpuppte sich als Schrein. Eine Wand verschwand fast unter einem skandinavischen Regalsystem, das ganz dem vermissten Mädchen gewidmet war. Ein gerahmter Zeitungsausschnitt zeigte sie mit einigen anderen Mädchen. Sie standen in einer Reihe, hielten einen Ball und trugen Medaillen: Der Preis für die U14 im Volleyball-Wettbewerb der Schule. Ein Zeugnis mit besonderer Auszeichnung für den Geigenunterricht. Fotografien in Rahmen. Tania mit ihrer Violine auf einer Bühne vor einem Orchester. Tania im Trägerkleid und mit weißer Strumpfhose knickst neben einem Klavier und übergibt Blumen an Prinzessin Diana. Tania am Strand, ein Kleinkind mit Eimer und Schaufel. Wieder am Strand, eine ältere Tania – winzige, eben erst knospende Brüste – im Matrosenbadeanzug mit einem weißen Saum um die Hüften und einer herzförmigen roten Plastiksonnenbrille. Es gab auch Gegenstände. Einen Teddybär. Ein kleines Glaspferd. Der Schulmusikpreis 1986: eine Trophäe in Form eines Violinschlüssels.

Während sie in dem stillen Zimmer stand, dachte Sarah plötzlich: Claire hielt zwar noch die Stellung, aber eines Tages würde sie auch nicht mehr da sein. All diese Erinnerungsstücke wären dann wie ein Familienvideo, das niemand mehr haben will, in einer Kramkiste im Trödelladen. Und auch der Wunsch, Tania wiederzufinden, würde verstummen.

Die Tür ging auf, und Claire trat mit einem Tablett mit zwei Porzellantassen, einer kleinen Teekanne, einer Zuckerdose, einem Milchkännchen und einem Teller mit Keksen ein. Sie stellte das Tablett auf den runden Couchtisch und strich ihr Kleid mit beiden Händen glatt, ehe sie sich setzte.

»Ben wollte nicht, dass ich Fotos aufhänge. Ihm fällt es leichter als mir, Dinge loszulassen, die ihn unglücklich machen. Aber als er mich dann verließ, habe ich richtig losgelegt.«

Sarah rang sich ein Lächeln ab und trat zu einem Sessel. »Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich mich umgesehen habe.«

»Ganz und gar nicht.«

Sie nahm die angebotene Tasse Tee an. »Es sind schöne Fotos.«

»Danke.«

»Sie hat Geige gespielt?«

»Oh ja, sehr gut. Mit vierzehn gehörte sie schon zu den Fortgeschrittenen und bekam eine Auszeichnung. Alle waren überzeugt, dass sie die Musik zum Beruf hätte machen können.«

Sie presste es hervor wie eine Beschwörung. Wie oft mochte sie diese Worte schon gesagt haben, seit Tania nicht mehr da war? »Aber sie hat sich entschlossen, die Musik auf dem College nicht zum Hauptfach zu machen?«

»Nun ja, das stimmt. In gewisser Weise war mir das auch ganz recht. In der Musik herrscht ein starker Konkurrenzkampf. Je besser man wird, desto besser sind auch die anderen. Mädchen haben davor Angst. Und dann das viele Üben! Ich dachte, sie hätte mehr vom Leben, wenn sie es als Hobby beibehielte.«

Sarah nickte und nahm das Stichwort auf. »War sie ein besonders ängstliches Mädchen?«

Claire runzelte die Stirn. Eine winzige Einbuchtung bildete sich zwischen ihren Brauen. »Nicht besonders, nein.«

Sarah tastete sich behutsam vor. »Sie müssen sie schrecklich vermissen.«

»Das tue ich. Jeden Tag.«

»Würden Sie mir von ihr erzählen?«

Claire lächelte. Sarah verstand, dass sie sich freute, eine Gelegenheit zu bekommen, über ihre Tochter zu sprechen. »Sie war ein entzückendes Mädchen, absolut entzückend. Schön, talentiert und nett.«

Sarah nickte. »Ich würde Sie gern etwas fragen.«

Wieder lächelte Claire. »Fragen Sie, was immer Sie wollen.«

»Nun, am Morgen ihres Verschwindens … Sie hat sich noch einmal umgezogen. Ich meine, nachdem sie von zu Hause weggegangen war.«

Claire schüttelte in gespielter Verzweiflung den Kopf, als spräche sie über ein Mädchen, das erst vor einer Minute aus dem Zimmer gegangen war.

»Diese jungen Dinger! Ich fand ihren Rock zu kurz. Daraufhin zog sie Jeans an. Sie tat es nur mir zuliebe, denn kaum war sie aus dem Haus, zog sie den Rock wieder an.«

»Mehr wissen Sie nicht darüber?«

Claire neigte den Kopf und verengte die Augen. »Nein«, sagte sie. »Warum sollte ich? Müsste ich sonst noch etwas wissen?«

Sarah lächelte. »Nein, durchaus nicht. Zumindest glaube ich es nicht. Dieser Fall ist neu für mich, und ich versuche, mir ein besseres Bild davon zu machen.«

Claires Lächeln wirkte etwas gezwungen. »Schon in Ordnung.«

Sarah hielt inne. »Es gibt noch etwas, wonach ich fragen wollte. Ich hoffe, es stört sie nicht.«

»Bitte sehr.«

»Da war diese Sache mit dem Ladendiebstahl, etwa sechs Monate vor Tanias Verschwinden.«

Wieder runzelte Claire die Stirn. »Ach das. Das war nichts! Sie war in die Stadt gegangen, zu Selfridges. Sie war in diesem Alter, wissen Sie, wo man anfängt, mit der Kleidung herumzuexperimentieren.«

»Mmm. Was genau ist passiert?«

»Sie hat einen Ledergürtel anprobiert und das Geschäft verlassen, ohne zu bemerken, dass sie ihn noch trug. Dummes Mädchen. Jedenfalls haben die Beamten ihr geglaubt, wie sie den Vorfall schilderte. Es hatte keine Konsequenzen.« Nach einer kurzen Pause fügte Claire hinzu: »Darf ich fragen, warum Sie das interessiert?«

»Wie schon gesagt, ich versuche, mir ein genaueres Bild von dem Fall zu machen. Der Vorfall passt nicht zu Tania.«

»Stimmt – obwohl eigentlich doch nicht, weil sie ja nichts gestohlen hat.«

»Nein. Es passierte also bei Selfridges im Stadtzentrum von London. Ein ziemlich weiter Weg von hier.«

»Schon, aber Sie wissen doch, wie Mädchen so sind. Als echte Großstadtkinder kennen sie sich aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und Kaufhäusern. Sie können Kleider anprobieren und Make-up und Parfüm ausprobieren.«

»War sie mit einer Freundin unterwegs?«

»Ich glaube nicht. Eher auf eigene Faust.«

Wieder entstand eine Pause. Schließlich sagte Claire: »Wenn Sie es für wichtig halten, könnten Sie meinen Ex-Mann fragen. Er ist nach London gefahren, als sie verhaftet wurde.«

»Das könnte ich tun.«

Claires Mund wirkte angespannt. »Er will nicht über sie reden, oder? Weitermachen, eine neue Familie, all das.«

»Ich habe ihn noch nicht kennengelernt.«

Nach einem gereizten Schweigen fuhr Claire fort: »Es war noch keine zwölf Monate her, als er mit ihr zusammenzog. Also mit der Ersten. Inzwischen ist er bei der dritten Frau. Nichts hält ihn auf.«

»Verstehe.«

»Ich habe mich gefragt, ob sie schon zusammen waren, bevor Tania verschwunden ist.«

»Und was glauben Sie?«

»Ich denke schon.«

»Aber sicher wissen Sie es nicht?«

»Nein, nicht sicher.«

Claire senkte den Blick und streckte die Finger aus.

Sarah sagte: »Es tut mir leid, dass ich Sie das alles fragen muss.«

»Nein, nein, nein. Schon gut. Sie brauchen mich nicht mit Samthandschuhen anzufassen. Ich sage Ihnen alles, was irgendwie helfen kann.« Sie blickte Sarah an. »Einen Keks?« Zwischen den Duchy-Keksen auf dem blumigen Porzellanteller lagen auch Penguins in ihren glänzenden Packungen. Auf ihnen waren im Wasser tobende Pinguine, Pinguine beim Kanufahren und Pinguine beim Skateboarden abgebildet. Sarah beugte sich vor und wählte einen Surf-Pinguin. Auch Claire nahm einen. Kommentarlos verglichen sie ihre Kekse. Claires Pinguin fuhr Ski. Beide lächelten, während sie die Plätzchen auspackten.

Sarah sagte: »Stört es Sie, wenn ich ihn eintauche?«

Claire tunkte bereits ihren eigenen Keks in ihren Tee.

»Nur zu.«

Die geschmolzene Schokolade war extrem süß und rief Erinnerungen an einen Teller Kekse wach, der auf dem Küchentisch wartete, wenn Sarah von der Schule nach Hause kam.

Claire sagte: »Früher waren die Verpackungen aus Aluminiumfolie, und die Pinguine waren schwarz und weiß. Aber die bekommt man nicht mehr.«

»Sie haben immer eine Packung im Haus?«

Claire nickte, und Sarah hütete sich, den Gedanken weiterzuführen.

Für ihre Rückkehr.

Claires Stimme klang rechtfertigend. »Manchmal werden Vermisste noch Jahre später lebend gefunden. Jaycee Dugard, Natascha Kampusch, Elizabeth Smart …«

Sie brach ab. In Sarahs Fantasie tauchten ungebeten diese gefangen gehaltenen, vergewaltigten, aber noch lebenden Mädchen auf, die schließlich zu ihren Familien zurückgekehrt waren. Es war ein vergiftetes Dilemma. Wenn man darum betete, dass Tania noch am Leben war, worum genau betete man dann?

Plötzlich sprudelte Claire hervor: »Ich weiß! Ich weiß, wie ich auf Sie wirke. Meine dummen Penguin-Kekse! Wenn Sie wüssten, wie sehr ich mir wünsche, ich könnte die Uhr zurückdrehen und sie daran hindern, aus dieser Tür zu gehen.«

Sarah spürte, wie ihr Tränen in die Augen traten. Instinktiv streckte sie die Hand aus und legte sie auf Claires Knie. »Claire, Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich wäre, wenn ich Ihre Tochter finden könnte.«

Claire blickte Sarah direkt in die Augen. Sie nickte, als hätte sie überrascht etwas erkannt, das sie nicht erwartet hatte.

»Danke. Ja, ich habe es bemerkt. Danke dafür. Ja. Danke.«

Sarah nahm ihre Worte kaum wahr. Ihr wurde klar, dass sie vorübergehend die Kontrolle über sich verloren hatte, und das war keineswegs professionell. Sie hatte vergessen, weshalb sie gekommen war und was sie bieten konnte. Sie zog ihre Hand zurück und lehnte sich in ihren Sessel. Ein ungebetener Gedanke kam ihr in den Sinn. Diese Sache bedeutet mir jetzt schon zu viel. Nach einer weiteren Pause sagte Claire: »Erzählen Sie mir doch von dieser neuen Spur, die Sie haben.«

Später stand Sarah im Park an der Straße nicht weit von Tanias Haus. Der Himmel war wolkenverhangen, und der Park glühte in jenem seltsamen Licht, das manchmal einem Schauer vorausgeht. Vielleicht trödelte sie absichtlich, um zu spät zu Peter Stokes’ Ausstand zu kommen – aber nein, sie verwarf den Gedanken. Es wäre immer noch genügend Zeit für einen Drink auf die Schnelle.

Langsam schlenderte sie die Strecke entlang, die Tania laut ihren Schulfreunden täglich benutzt hatte. Der Weg führte zwischen Bäumen hindurch bergab. Links lag ein Kinderspielplatz mit Schaukelpferden auf Federn und einer Seilrutsche – alles neueren Datums. Sarah versuchte sich vorzustellen, wie es hier an dem Morgen aussah, als Tania verschwand. Die Fotos kannte sie: entwurzelte Bäume, verstreute Zweige, aufgerissene Erde.

Ein Stück weiter unten befand sich die Hütte des Parkwächters: ein kleines verschlossenes Gebäude. Die Holzwände bestanden aus senkrecht errichteten Stämmen, die mit Moos überwuchert waren. An einem quadratischen Fenster hingen schmutzige Vorhänge mit Blumenmuster. Die Tür war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ein Geisterhaus. Im Jahr 1987 diente sie dem Hauptverdächtigen Robert McCarthy als Unterkunft.

Sarah hatte den Bericht über seine Verhaftung mehr als einmal gelesen. Als die Polizei am ersten Abend in den Park kam, war Robert da: ein leicht übergewichtiger Mann, den seine Mutter auch noch im Alter von fünfunddreißig Jahren in Strickjacken und Hosen mit Hosenträgern kleidete. Er lungerte in der Dämmerung herum. Mit einer gewissen Weichheit um die Mundpartie und seiner Art, nicht immer ganz zu verstehen, worum es ging, passte er nicht zum emotionalen Zustand der Leute, die auf der Suche nach dem vermissten Mädchen waren. Er ging ihnen auf die Nerven.

Als der Park auch am nächsten Tag weiter im Fokus der Polizei stand, war Robert wieder da, störte die Suchtrupps und stellte zu viele Fragen. Zwar war er der Parkwächter, aber niemand schien zu wissen, wie er den Job bekommen hatte. Der Park war ziemlich klein, und die Notwendigkeit für einen Vollzeit-Wächter bestand nicht. Er bekam nur ein symbolisches Gehalt, das, wie sich herausstellte, von der örtlichen Kirchengemeinde aufgebracht wurde. Robert und seine Mutter Pauline waren regelmäßige Kirchgänger. Einer der pfiffigeren uniformierten Polizisten bat ihn um eine Tasse Kaffee.

Robert fühlte sich geehrt, als ein großer Polizist in voller Uniform bei ihm in der Hütte saß. Er gab dem Polizisten den besten Stuhl – den Stuhl, den er, wie er sagte, normalerweise für seine Mutter reservierte – und machte ihm auf seinem Campinggasherd eine Tasse Instantkaffee. PC Lawrence machte Robert Komplimente, wie hübsch er es hätte. Es gab eine große weiße Plastikflasche für Wasser, eine kleine blaue Plastikschale für den Abwasch, und an einem Haken hing ein sauberes Geschirrtuch. Auf einem Regal standen einige Matchbox-Autos. Außerdem lag eine gefaltete Damen-Jeans auf dem Tisch, und Lawrence fragte, wem sie gehörte.

»Tania.«

»Tania?« Und dann, nach einer Pause: »Wieso hast du ihre Jeans?«

»Weil sie herkam, um sich umzuziehen.«

»Um sich umzuziehen?«

»Ja.«

»Und warum hast du sie behalten?«

»Sie hat sie vergessen. Ich will sie ihr zurückgeben.«

Der Polizist schrieb in seiner Aussage, dass er eigentlich Kontakt zu den Ermittlern aufnehmen wollte, ehe er irgendwelche Maßnahmen ergriff, aber er konnte Robert nicht in seiner Hütte zurücklassen, wo vielleicht Beweise hätten zerstört werden können. Also nahm er ihn fest. Er benutzte Handschellen, weil Robert, obwohl er sich gefügig zeigte, ein ziemlich großer Mann war.

Innerhalb der nächsten Stunde sprachen die Detectives bei Claire Mills vor. Sie identifizierte die Jeans als diejenige, die Tania trug, als sie am Vormittag das Haus verlassen hatte.

Robert schien sich im Gefängnis recht wohl zu fühlen. Er plauderte mit den Polizisten, die ihm Tee und Plätzchen servierten. Als seine Mum Pauline kam, gestattete man ihnen ein Privatgespräch in einem der Verhörräume. Pauline erklärte Robert, dass die Polizei nur alles herausfinden wollte, was möglich war. Sie würden ihm ein paar Fragen stellen, und er sollte die Wahrheit sagen. Dann wäre alles wieder in Ordnung. Robert brauchte keinen Anwalt, weil er nichts falsch gemacht hatte.

Roberts Stimmung begann sich zu verschlechtern, als seine Mutter nicht mehr als seine Kontaktperson zugelassen wurde. Da sie ihm ein Alibi für den ganzen Tag verschafft hatte, war sie Teil der Beweiskette und durfte nicht in das Verhör miteinbezogen werden. Dann sagte eine Nachbarin aus, sie habe am betreffenden Nachmittag Paulines Haare geschnitten; damit war Paulines Zuverlässigkeit als Zeugin dahin. Sie wurde wegen Rechtsbeugung festgenommen.

Robert bekam mit, wie seine Mutter in Gewahrsam genommen wurde. Sarah wusste nicht, ob man es mit Absicht getan hatte, um Druck auf Robert auszuüben. Es war eine andere Zeit gewesen. Die Polizei war sich der gefährlichen Beeinflussbarkeit schutzloser Verdächtiger nicht bewusst. Robert erklärte dem Beamten im Verhör, dass er nicht verstand, was passierte. Er hatte Polizisten immer gemocht. Viele seiner Matchbox-Autos waren Polizeiautos.