Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

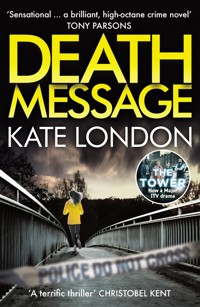

- Herausgeber: Motus

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: La torre

- Sprache: Spanisch

Una novela de éxito adaptada a serie de televisión. La detective Sarah Collins y su compañero Steve Bradshaw llegaron a los pocos minutos, pero ya era tarde. Sobre el asfalto yacían muertos el veterano policía y una joven inmigrante. Segundos antes habían caído de lo alto de ese edificio, donde todavía estaba Lizzie, la agente de policía aún en período de entrenamiento, y el pequeño Ben, a quien milagrosamente ella había salvado. Fue en el caos de esos minutos: la intervención de la policía municipal, los sanitarios, la llegada de los periodistas, que Lizzie escapó. Era la principal testigo. Sarah Collins está decidida a desentrañar las causas de la tragedia, con una obsesión más fuerte que las miradas críticas de sus propios compañeros y su jefe. El caso en el que trabajaba el veterano policía, el sospechoso arresto del padre de la chica muerta, una grabación inconveniente de su teléfono móvil, una relación amorosa contra todas las reglas de la policía… los hechos se van entrelazando, y contra viento y marea, ella avanza, aunque su propio destino en el departamento de policía esté en juego. Nadie como Kate London podía escribir una novela policíaca tan real, cruda y emocionante, porque ella misma trabajó durante años como policía en Londres. Los desayunos de madrugada al final del turno, la complicidad en el uso de la sirena para llegar cuanto antes a su casa, los secretos guardados en las taquillas... y las turbias lealtades.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Post mortem

Kate London

Traducción: Constanza Fantin Bellocq

“Una revelación. La autora recrea vívidamente la experiencia diaria de la policía uniformada de Londres. El resultado es una novela intensa que muestra como nunca los entresijos y la cruda realidad de cómo opera la policía”.

—Sunday Times.

“Una novela realista, profunda, conmovedora y bien escrita… Las dudosas prioridades de la policía y los permanentes prejuicios sociales recorren las páginas de esta excelente y provocadora novela”.

—Literary Review.

“En cuanto leí Post Mortem, de Kate London, supe que se trataba de un auténtico descubrimiento. Una historia intensa, real, muy entretenida, con personajes originales y absolutamente creíbles. Sé que el público se enamorará de las dos maravillosas protagonistas, Sarah Collins y Lizzie, tal como lo hice yo”.

—Patrick Harbinson, escritor y productor ejecutivo responsable de la adaptación de Post Mortem a serie de televisión.

“La mejor novela de policías que he leído en años”.

—Trini Vergara, editora.

London, Kate

Post Mortem / Kate London. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Trini Vergara Ediciones, 2022.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

Traducción de: Constanza Fantin Bellocq.

ISBN 978-987-8474-52-6

1. Narrativa Inglesa. 2. Novelas Policiales. 3. Procedimiento Policial . I. Fantin Bellocq, Constanza, trad. II. Título.

CDD 823

Título original: Post Mortem

Edición original: Corvus, un sello de Atlantic Books LtdDerechos de traducción gestionados en colaboración con Casanovas & Lynch Literary Agency

© 2015 Kate London

© 2016 Atlantic Books Ltd

© 2022 Trini Vergara Ediciones

www.trinivergaraediciones.com

© 2022 Motus Thriller

www.motus-thriller.com

España · México · Argentina

ISBN: 978-987-8474-52-6

Para Uri

17 DE ABRIL

CAPÍTULO 1

La detective sargento Sarah Collins y el detective Steve Bradshaw habían estado en la zona cuando se transmitió la llamada. Les había llevado solo unos minutos llegar al lugar de los hechos, pero los vehículos de emergencias ya bloqueaban el acceso que conducía a la Torre Portland. Collins detuvo el automóvil en el medio de la calle y dejó encendidas las luces de la sirena.

—Hazte cargo de la escena —dijo—. Yo subiré a la azotea. Collins echó a correr. Bradshaw, moviéndose con más lentitud, fue al maletero del auto a buscar su bolso. Collins sacó su placa del bolsillo de la chaqueta y se abrió camino entre los curiosos que se amontonaban para intentar echar un vistazo. Al pasar entre ellos, olió sudor y sintió la presión de sus codos, su jadeante curiosidad.

—Policía. Háganse a un lado.

Al llegar delante, sufrió el impacto repentino de ver los cuerpos tendidos sobre el asfalto de la plaza, a la vista de todos.

Tendido boca abajo vio a un hombre blanco con uniforme de agente de policía. Estaría al final de su cuarentena o principios de su cincuentena y tenía exceso de peso.

El otro, extendido hacia fuera, estaba claramente fracturado. Del estómago del hombre muerto había brotado mucha sangre que encharcaba el suelo.

La adolescente estaba boca arriba, con la cabeza hacia atrás, los brazos y la boca abiertos, como una muñeca pálida arrojada sin piedad contra el cemento. A poco más de un metro de distancia, se veía, incongruente contra el asfalto, una mochila con lunares rosados. La chica tenía piel oscura; del norte de África, pensó Collins. Vestía jeans y una camiseta con la imagen de un gato en la parte delantera. La cabeza del gato era desproporcionadamente grande para el cuerpo, con ojos todavía más grandes. Tenía una cola arqueada que se enroscaba en el hombro de la chica. La sangre del hombre muerto le había salpicado la camiseta y la cara. Resultaba extraño ver la sangre allí intacta, sin que nadie la hubiera limpiado.

Collins trató de reprimir la angustia que la invadió repentinamente. Por unos instantes, la paralizó y la mantuvo inmóvil en su sitio. Los paramédicos estaban recogiendo sus equipos. Los habían llamado solamente por protocolo: alguien tenía que certificar las defunciones. Collins levantó la mirada hacia el cielo azul, frío y brillante. El solo hecho de imaginar la caída imparable le provocaba vértigo. La torre se elevaba hacia las alturas y arrojaba su sombra sobre ella. Estas vidas ya no requerían ayuda, se dijo. Tenía trabajo que hacer, se concentraría en eso. Steve aislaría la escena.

Un policía les indicaba a los horrorizados agentes que empujaran la gente hacia atrás. Llevaba guantes azules de plástico en las manos y un rollo de cinta azul y blanca. Justo delante de ella había un joven agente asiático. Se lo veía pálido y demacrado. Collins le mostró su placa y le habló en voz baja, como si le confiara un secreto.

—Soy la detective sargento Collins, de la Dirección de Investigaciones Especiales. Mi colega, el detective Steve Bradshaw, llegará en un momento. Lo ayudará a delimitar la escena.

El agente le permitió pasar y ella atravesó con paso rápido la explanada que rodeaba el edificio para dirigirse a la entrada. A pesar de su voluntad de mantenerse serena, el corazón le latía con fuerza. Se repitió el mantra de los investigadores: “Una cosa cada vez. Una decisión por vez”. Cada detalle podía ser significativo y cada decisión que tomara podría tener –mucho más tarde, frente a un tribunal frío y estricto– consecuencias no imaginadas. El universo giraba y ella deseaba detenerlo y aferrarse a cada partícula para tener tiempo de examinarla, de hacerla girar lentamente bajo la luz. Toda acción humana contaminaba. De todas maneras, subiría a la azotea. Vacilar podría llevarla a perder más pruebas. Como, por ejemplo, averiguar quién estaba allí arriba en ese mismo momento.

Habían dejado abierta la puerta que llevaba a la escalera. Se detuvo y examinó la lata de Coca que alguien había colocado entre la puerta y el marco. Llamó a Steve por el móvil.

—Envía alguien a la puerta, de prisa. Que nadie mueva nada. Que nadie suba ni baje. Hay una lata de Coca aquí que hay que llevarse como prueba.

Se tocó el bolsillo del pantalón y sacó un par de guantes de plástico azul, iguales a los que llevaba el sargento uniformado. Mientras se los colocaba, paseó la mirada por el edificio; vio la cámara de seguridad que apuntaba hacia la puerta. Entró en el vestíbulo, tenuemente iluminado por la luz pálida que se colaba por los ladrillos de cristal que formaban parte de la pared exterior. A la derecha, se veía una conserjería desierta; delante de ella, estaban las puertas oscuras de dos ascensores y, a la izquierda, la que llevaba a la escalera de incendios. Se detuvo a evaluar qué camino habrían tomado hacia la azotea. ¿Ascensor o escaleras? Ordenaría a un equipo de búsqueda que examinara toda la zona en busca de huellas dactilares, pero, mientras tanto, correría el riesgo de contaminar el sitio y tomaría el horrible ascensor. Sacó un bolígrafo del bolsillo y lo utilizó para presionar el botón.

Las paredes del ascensor eran de metal y estaban veteadas y manchadas. Había papel de aluminio quemado en el suelo. Rogó que el ascensor no se rompiera. Subió con crujidos, enviando ecos de vibraciones por el pozo. Las puertas se abrieron en el último piso. Por encima de ella, la escalera de servicio subía hacia la oscuridad, iluminada por un cuadrado de luz proveniente de la abertura que daba al techo.

Mientras subía, escuchó el ruido de voces distantes. Cuando salió de la escalera, recibió el impacto del viento. La altura misma la impulsaba a retroceder. Unas nubes galopaban por el cielo azul. Desde donde estaba, no se veía el suelo, solo la plataforma blanca de cemento de la azotea y el cielo que parecía girar. A medio metro de la cornisa, un inspector uniformado estaba frente a una agente de policía. La mujer era joven, de poco más de veinte años. Delgada, de contextura atlética. No tenía puesto el sombrero y Collins vio el pelo rubio sujeto en una trenza. Estaba sentada; sobre su regazo, rodeándole el cuello con un brazo, había un niño pequeño enfundado en un disfraz de oso.

Collins mostró su placa.

—Soy la detective sargento

Sarah Collins.

El hombre avanzó hacia ella. Era alto, con un mechón canoso en el pelo.

—¿Qué hace aquí? Esto es la escena de un accidente.

—Podría preguntarle lo mismo, señor.

El hombre se sonrojó, molesto.

—Soy Kieran Shaw, el inspector de guardia. Está muy claro lo que yoestoy haciendo aquí. Uno de mis agentes ha muerto. Aquí hay otra agente, sola, con un niño perdido. Estoy aquí para asegurarme de que nadie más se caiga de esta puta azotea. —Le dio la espalda y habló por el transmisor.

—Atención, control, habla el inspector Shaw. Que un agente clausure con cinta inmediatamente las escaleras y cualquier otra entrada al edificio. Que nadie suba ni baje. Esto es un incidente especialmente grave. —Se volvió otra vez hacia la agente y el niño enfundado en el disfraz de oso—. Los llevaremos abajo.

Collins miró a la agente. Quería hablarle allí mismo. Alejarla de ese inspector y averiguar qué había sucedido antes de que alguien pudiera darle instrucciones. Pero la agente estaba pálida y tenía los labios azulados. Comenzaba a temblar, como si hubiera estado inmersa por demasiado tiempo en agua muy fría. Collins habló por su propio transmisor:

—Habla la detective sargento Collins, de la Dirección de Investigaciones Especiales, control. De ahora en adelante, me encargaré de este asunto. El detective Steve Bradshaw se encuentra supervisando la delimitación de la escena del accidente. Necesitamos asistencia médica para una mujer adulta que parece estar entrando en shock. Respira y está consciente. Me encontraré con la ambulancia al pie de las escaleras.

Collins dejó a la agente sentada en una ambulancia al cuidado de los paramédicos, que evaluaban su estado. Anotó el nombre de la mujer en su libreta: agente Lizzie Griffiths.

La madre del chico esperaba en el asiento trasero de un vehículo policial. Collins le soltó la mano al osito y lo vio correr hacia ella. En cuanto vio al niño, la mujer abrió la puerta del auto y corrió a su encuentro. Lo levantó en el aire y luego lo estrujó con fuerza contra su pecho, apretando la cara contra la de él hasta que el niño chilló:

—¡Mami!

Le colocó la capucha y hundió la nariz contra ella. El agente de policía que estaba al volante del auto les permitió unos momentos juntos antes de hacerlos subir y alejarlos de los periodistas y cámaras que acechaban. Collins vio como el auto giraba lentamente y se alejaba del lugar.

Sabía que, a partir de ese momento, comenzaría una carrera para no perder pruebas, sería como tratar de recoger caracolas antes de que suba la marea y se las lleve para siempre. No, no solamente recoger las caracolas, sino clasificarlas y registrarlas. Levantó la mirada. El cielo estaba gris. El tiempo estaba cambiando y el sol de la primavera comenzaba a palidecer. Tendrían que trabajar rápido. Regresó al auto y sacó del maletero un traje protector de criminalística y un cuaderno de registro de actuaciones.

Se encontró con Steve en el perímetro de la escena del accidente. Él encendió dos cigarrillos y le pasó uno. Fumaron juntos mientras observaban cómo los agentes locales intentaban montar las tiendas blancas que ya habían llegado en vehículos policiales.

—Nunca es fácil, ¿verdad? —dijo Steve.

Juntos se repartieron las varias tareas que tenían por delante. Había mucho que hacer: informar a las familias, decidir la estrategia forense, recabar información puerta por puerta, revisar las cámaras de seguridad, hablar con los testigos, recoger la información del equipo de respuesta. Steve llamó a la compañía de autobuses y a la oficina local de las cámaras de seguridad. Iría con otro agente a ver si podía obtener las filmaciones antes de que los operadores se marcharan a su casa. Collins miró el reloj. La gente ya estaría pensando en irse. Muy pronto comenzaría a resultarles difícil contactar a los civiles con los que tenían que hablar. Con cada minuto que pasaba, se perdían oportunidades de preservar las pruebas. Los adolescentes volvían ya del colegio a su casa y pasaban por el perímetro de la escena con sus zapatos y mochilas polvorientas.

CAPÍTULO 2

En la parte trasera de la ambulancia, un paramédico hablaba con Lizzie y completaba un formulario amarillo sujeto a una carpeta. Se inclinó hacia delante y le colocó la banda del tensiómetro alrededor de la parte superior del brazo. Ella lo sintió inflarse y constreñir el flujo de sangre. Era como si todo le estuviera sucediendo a otra persona. El paramédico le dijo algo. No comprendió qué era, pero sí que se trataba de una pregunta que el hombre le había hecho con una sonrisa.

—Sí, sí —y le devolvió la sonrisa.

Estaba muy atenta a la carpeta del paramédico, al dibujo de diamantes de la cubierta y la oscura pinza sujetapapeles. Se preguntó cómo de difícil sería abrir la pinza. Algunas estaban muy duras. La puerta de la ambulancia se abrió. Su superior, el inspector, estaba fuera, hablando por el transmisor. Le hizo un gesto con la cabeza y ella se lo devolvió.

—Inspector. —Se mordió con fuerza el labio superior con los dientes. Sentía como si estuviera anestesiada.

Un hombre muy delgado con rostro arrugado entró en la ambulancia. Vestía un traje azul oscuro. Le mostró la placa al paramédico y se sentó frente a ella. Notó que él tenía el dedo del medio manchado de nicotina. El paramédico y el hombre hablaban, pero ella no comprendía lo que decían. El hombre se inclinó hacia delante y le apoyó la mano en el hombro con suavidad.

—Lizzie. Te llamas Lizzie, ¿verdad?

—Sí.

—Aquí tienes mi tarjeta, Lizzie. Soy el detective Steve Bradshaw. Mira, dame tu placa. Introduciré la tarjeta en el plástico de tu placa, así sabes dónde la tienes. Ese móvil está encendido las veinticuatro horas, los siete días de la semana y siempre es buena hora para llamarme. Conversaremos contigo cuando los médicos nos autoricen.

—Sí, gracias.

Él sonrió.

—De acuerdo, te dejo entonces.

Luego, desapareció. El paramédico se inclinó hacia ella y le puso algo en el dedo índice. Otra pinza. Notó que tenía una luz roja. Le medía el pulso, los latidos del corazón. Cerró los ojos. Sentía como si estuviera tendida en el fondo de una piscina, mirando hacia arriba. Se permitió relajarse y contemplar la superficie del agua, cómo formaba polígonos azules cambiantes. Y entonces, por un instante, de la nada, le vino a la mente un recuerdo de la azotea. De la chica, Farah, y de Ben con su traje de osito, del cielo gris detrás de ellos, de las nubes que pasaban, veloces.

Lizzie se estremeció con violencia, como si tuviera náuseas. Se dio cuenta de que el paramédico le ofrecía un recipiente dentro del cual vomitar. Vio su cara ancha, bondadosa, cansada. El verde reconfortante de su uniforme, los pantalones con los bolsillos laterales. Ella también tenía bolsillos así, recordó, pero negros, no verdes. Lo alejó con un movimiento de la mano.

—No, estoy bien, gracias. —Con empeño, volvió a concentrarse en la carpeta. Pensó en lo antiguas que eran. ¿Quién hubiera pensado que los paramédicos seguían utilizándolas?

El inspector Shaw subió a la ambulancia.

—¿Todo bien, Lizzie?

—Jefe —lo saludó ella y asintió.

Lo observó. Era eficiente, eso lo comprendía. Estaba organizándolo todo. La estaba cuidando.

CAPÍTULO 3

Las ambulancias y camiones de bomberos se habían marchado y Collins había acercado su auto al cordón exterior. Estaba sentada en el asiento delantero, leyendo las transcripciones impresas de los mensajes de radio, que eran los registros policiales del incidente. Con la cabeza gacha, hacía anotaciones en su libreta.

Oyó unos golpecitos en la ventana del vehículo. El inspector jefe Baillie estaba inclinado, mirándola. Su cara delgada e inteligente estaba cubierta de pecas y sobre sus ojos celestes se veía una mata de pelo rubio. Sonrió, satisfecho de haberla atrapado con la guardia baja. Ella abrió el seguro de la puerta para que pudiera subir al asiento del acompañante. Mientras cruzaba por delante del vehículo, ella vio cómo el traje oscuro a rayas le sentaba perfectamente. Él corrió el asiento hacia atrás al máximo y extendió las piernas hacia delante.

—Tenemos un problemita, Sarah. No sé si estás al tanto. Hemos estado haciendo las averiguaciones para informar a las familias. Resulta que Younes Mehenni, el padre de la adolescente muerta, está actualmente detenido y mañana debe comparecer ante el tribunal.

Collins de inmediato se sintió en desventaja: debería haberlo sabido.

—Lo siento, señor…

—No hay problema, has estado ocupada. He designado a Alice como enlace con las familias. Ahora mismo está en la estación de policía de Farlow, solicitando la fianza por razones humanitarias. Lo escoltaremos al tribunal por la mañana y veremos si podemos resolver la cuestión rápidamente. Debemos hacerlo, nos han dicho que no tenemos forma de evitarlo. No parece tratarse de algo demasiado serio: daños a la propiedad con el agravante de amenazas. Estamos llegando al fondo de la cuestión justo ahora. ¿Qué información tienes sobre el policía muerto?

—Es el agente Hadley Matthews, señor. Cincuenta y dos años. Le faltaban tres años para jubilarse. El inspector Shaw, su superior, está a cargo de informar a la familia. Shaw estaba de guardia hoy.

Baillie asintió.

—Sí, conozco a Kieran Shaw.

—¿Ha trabajado con él?

—No, nunca. No te preocupes, no hay conflicto de intereses. Pero, por lo que he oído, es un buen hombre. —Baillie estiró los brazos detrás de la cabeza—. Bien, Sarah, te dejaré continuar con tu trabajo. Utilizaremos la estación policial de Farlow como base para la respuesta inicial. Te veré allí para darte información más precisa. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Te parece que quedemos para las veinte?

—Sí, jefe.

Baillie hizo un gesto desganado con la cabeza hacia el cordón externo, donde aguardaban los medios.

—Y mientras tanto, debo ir a enfrentarme a esa gente. ¿Tienes alguna sugerencia sobre qué puedo decirles?

Collins se volvió hacia donde él había indicado y vio un ejército de teleobjetivos apuntando hacia el lugar del accidente.

—Por lo que a mí respecta, dígales lo menos posible. Que seguimos haciendo averiguaciones y que todas las líneas de investigación siguen abiertas, ya sabe, algo así.

Hubo un silencio breve. Baillie sacó las llaves de su auto y abrió la puerta.

—Bien —dijo—. Nuestro primer caso juntos, Sarah, y es uno de los grandes. Espero que estés a la altura de la responsabilidad.

CAPÍTULO 4

El vehículo policial se detuvo fuera del apartamento de Lizzie Griffiths. Arif iba en el asiento del conductor y Lizzie, a su lado. Él apagó el motor.

—¿Seguro que vas a estar bien?

—Sí, seguro.

Arif, al igual que Lizzie, hacía poco que era agente de policía. De hecho, como tenía un par de meses más de experiencia que él, Lizzie tenía una jerarquía un poco superior. Sabía que él había sido el primero en llegar al lugar y que tal vez hasta había visto la caída. Se preguntó cómo estaría procesando todo eso. Permanecieron sentados en silencio.

—No lo sé —dijo Arif por fin—. No me parece bien dejarte sola. Puedo quedarme sentado aquí contigo durante un rato si quieres. Podemos tomarnos un té.

Hubo una pausa.

—O algo más fuerte.

—No, Arif. Voy a estar bien, de verdad. Gracias.

Lizzie descendió del auto. Sabía que seguía allí, observándola, mientras caminaba hacia la entrada y, luego, buscaba la llave indicada. Experimentó una sensación absurda, como si estuviera fingiendo que abría la puerta. Cuando por fin la abrió, se volvió y saludó con la mano. Todo estaba bien. De todos modos, él vaciló un momento antes de saludarla con la cabeza y alejarse.

En cuanto la puerta se hubo cerrado, ella se puso en cuclillas y hundió la cara entre las manos.

Lizzie estaba sentada inmóvil sobre el borde de la cama. No sabía cuánto tiempo había pasado allí y tampoco recordaba cómo había recorrido la distancia desde el pasillo hasta el dormitorio. Sentía la mente como un amplio espacio vacío. Tomó el teléfono y miró la pantalla. Tenía siete llamadas perdidas. Recordaba, como a la distancia, haber oído sonar el teléfono, pero no se le había ocurrido responder.

Pulsó en la galería de fotos y buscó hasta encontrar una imagen en donde aparecía con el agente Hadley Matthews, que le rodeaba los hombros con el brazo. La miró durante unos minutos hasta que el teléfono volvió a sonar y la fotografía desapareció de la pantalla.

“Número desconocido”. Rechazó la llamada de inmediato. No podía hablar con nadie. Ni pensar en nada.

Intentó recuperar la compostura.

En la parte trasera de la ambulancia, una agente de investigaciones le había requisado el uniforme y lo había puesto en bolsas marrones para pruebas. Lizzie se había quedado con una camiseta blanca, pantalones deportivos blancos y zapatos negros que le había dado la detective cuando se había llevado su uniforme. Lizzie conocía esas prendas. Eran como las que se les da a los detenidos cuando les requisaban la ropa para hacerles pruebas forenses.

Su mente funcionaba como un sistema informático lento cuando hace una búsqueda que nunca se resuelve. O como una imagen congelada que no avanza. La cornisa de la azotea, el viento. Aunque sabía que era en vano, seguía buscando la forma de hacer que no fuera real, de hacer que saliera bien, como un sueño que se vuelve a soñar. Casi podía ver cómo la rueda de colores giraba en su cerebro incesantemente, sin llegar a ninguna conclusión. Sin resultados. Disco dañado irrecuperable.

De pronto, la ropa que le habían dado le provocó repulsión. Se puso de pie y se vistió con pantalones deportivos propios y una camiseta. Arrojó la otra ropa a la basura.

El pequeño esfuerzo la dejó agotada. Se tendió en la cama y miró al techo. No podía pensar en nada más allá que el momento presente.

CAPÍTULO 5

Collins salió de la tienda de campaña que se había montado en la escena del accidente y protegía el cadáver del agente Hadley Matthews. Se quitó el traje de criminalística hasta la cintura y los guantes, y buscó sus cigarrillos. Ambos cadáveres por fin estaban listos para que los pusieran en bolsas y se los llevaran.

Todavía había gente junto al cordón exterior. “¿Qué diablos podían estar esperando?”, se preguntó. Ya no había nada que ver, salvo las tiendas de campaña y los policías y técnicos de la escena del accidente vestidos con trajes de criminalística. De todos modos, era el público callejero habitual que acompañaba las catástrofes. Jóvenes encapuchados blancos y mestizos iban de aquí para allá y fastidiaban al agente uniformado que estaba junto al cordón. Una anciana con hiyab y una chaqueta de punto miraba la plaza con plena concentración. Collins decidió indicarle a un agente que no dejara de tomarle los datos personales a esa mujer. Un hombre vestido con un pantalón de peto salpicado de pintura y las botas de pintor grababa todo con su teléfono. También se veía un cámara de televisión, que sin duda tenía esperanzas de grabar cómo se llevaban los cuerpos en la furgoneta. Pensó en advertir al equipo forense que estacionaran la furgoneta junto a las tiendas de campaña para ocultar las bolsas con los cadáveres.

Encendió el cigarrillo y se dirigió a su auto. Sacó la libreta y, apoyada en el vehículo, revisó la lista de cosas para hacer. Había un recuadro alrededor del nombre “agente Lizzie Griffiths”. Su prioridad tenía que ser la joven agente que había estado en la azotea. Envió un mensaje de radio a control y, luego, esperó en el canal libre mientras el operador escuchaba el mensaje.

—La agente Griffiths no ha sido ingresada al hospital, detective sargento.

—¿Que no está en el hospital?

—No, señora.

—Bien, ¿qué dice el mensaje? ¿Dónde la han llevado?

Collins se rascó la frente con fastidio mientras esperaba a que el operador volviera a comunicarse. Finalmente, la radio emitió un chasquido.

—La agente ha sido relevada de servicio. El mensaje asistido por computadora muestra que un auto la llevó a su casa.

—¿A su casa? ¿Quién lo autorizó?

—El inspector a cargo del turno, el señor Shaw.

Collins arrojó el cigarrillo al suelo y encendió otro, con una sola mano.

—Entendido. Gracias, control. —Pulsó un número en su móvil. —Steve, Lizzie Griffiths, la agente que…

—Tranquila, Sarah. Yo mismo llamé para pedir información. Intenté hablar con ella en la ambulancia, pero el paramédico me dijo que no estaba en condiciones. Por lo visto, está sola. No sé en qué estaba pensando Shaw. Estoy yendo hacia allí; de hecho, ya estoy en su calle.

—Gracias a Dios. Llévala al edificio de Victoria House. Lo que menos queremos es que esté sola con sus pensamientos. Me reuniré contigo en cuanto haya visto a Baillie.

CAPÍTULO 6

Lizzie se había sumido en un sopor y los golpes a la puerta la hicieron sobresaltarse. Por un instante, se quedó paralizada. Luego, comenzó a actuar a toda prisa: arrojó el teléfono, unos pantalones, un par de camisetas y una factura de servicios públicos dentro de una mochila pequeña. La boca del buzón se levantó silenciosamente y Lizzie se paralizó. “Entonces es un policía quien está en la puerta”. No había acceso a su jardín desde la parte delantera del edificio. Si actuaba con rapidez, todo iría bien.

Una voz masculina la interrumpió.

—¿Lizzie?

Ella se inmovilizó, esperando que él no se diera cuenta que estaba en casa. Tras una pausa, la voz siguió hablando.

—Lizzie, soy yo, Steve. ¿Me recuerdas? Te saludé en la ambulancia…

La tapa del buzón se cerró. Lizzie se inclinó y se puso un par de zapatillas deportivas, pero en ese momento, su teléfono comenzó a sonar. “Error de principiante”. Oyó que la tapa del buzón se levantaba de nuevo.

—Lizzie, sé que estás allí. Oigo sonar tu teléfono.

Lizzie metió la mano en la mochila y sacó el teléfono. Rechazó la llamada y lo apagó. Luego se echó la mochila por encima del hombro y corrió al pasillo. Tenía que salir por los ventanales hacia el jardín. Vio que los dedos de un hombre blanco mantenían levantada la tapa del buzón. Volvió a escuchar su voz.

—Lizzie, no seas ridícula. Te estoy viendo. Esto de hablarte desde el otro lado de la puerta mientras tratas de huir es absurdo. Para empezar, es una tontería. Ambos terminaremos teniendo problemas.

Ella vaciló. Steve siguió hablando.

—Mira, Lizzie, te entiendo. Te sientes fatal. Sigues en shock. Quédate y hablemos. Puedes confiar en mí.

Lizzie se volvió y corrió por el pasillo. A sus espaldas, oyó el ruido inconfundible del detective tratando de entrar por la fuerza. La puerta se sacudía en el marco. En un minuto estaría dentro. Rápidamente, abrió el ventanal y salió al jardín. La entrada lateral estaba protegida por una cerca alta. La puerta del fondo llevaba al parque. La abrió y se puso la capucha de la chaqueta deportiva. Estaba atardeciendo. El cielo de la ciudad estaba surcado de nubes rosadas y estelas dejadas por los aviones. Echó a correr por el parque en sombras y giró hacia la calle principal.

El banco ya estaba cerrado. Extrajo el máximo de dinero del cajero automático. Se detuvo y, de manera instintiva, miró a su alrededor buscando las cámaras de seguridad. Luego, decidió que ya no tenía importancia.

Se alejó de la calle principal y corrió aproximadamente un kilómetro por calles laterales, hacia las oficinas debajo de los arcos de las vías tren.

CAPÍTULO 7

Un agente de policía con exceso de peso le indicó a Collins hacia dónde debía ir. Baillie había tomado posesión de un despacho en la comisaría de Farlow; Collins subió por unas escaleras y torció por un pasillo. Mientras avanzaba, cargada con su vieja y pesada computadora y una pila de papeles, sintió que todos los agentes miraban la placa que llevaba colgando de un cordón alrededor del cuello. La puerta del despacho era semiopaca y, antes de llamar, vio al inspector Shaw de espaldas. Estaba sentado, mirando hacia el escritorio, donde seguramente estaría también Baillie fuera de su vista. Collins vaciló, luego llamó a la puerta y entró.

Baillie le sonrió.

—Sarah.

—Jefe.

El inspector Shaw se había puesto de pie; se volvió y le tendió la mano a Collins. Tenía el botón superior de la camisa abierto y llevaba la corbata de policía sujeta a la camisa con un pasador. Se lo veía exhausto, pero era un hombre atractivo, pensó. Alto, atlético. Pelo con mechones canosos.

—Detective sargento. Collins, ¿verdad?

Sintió los ojos del hombre sobre ella.

—Sarah —dijo estrechando la mano de Shaw.

—Sarah. —Hizo una pausa—. Llámeme Kieran. —Hizo un ademán hacia la silla en la cual había estado sentado—. Por favor, siéntese. Yo ya me iba, de todos modos. Estaba poniendo al jefe al tanto antes de terminar mi turno. A menos que necesite algo de mí. Ella negó la cabeza.

—No.

Shaw se volvió hacia el inspector jefe.

—¿Con su permiso, entonces, señor?

—Sí. Gracias por tu ayuda.

Shaw se volvió, luego vaciló.

—Mira, Sarah, siento haber comenzado con el pie izquierdo. Yo también estaba en shock.

Collins asintió.

—Sí, por supuesto.

—Es la primera vez que pierdo a un agente.

—Comprendo, de verdad. Ha sido terrible.

Hubo una pausa.

—De todos modos, no hay excusas por no haberme comportado de manera profesional. ¿Qué solían decirnos en la academia? —Rio sin ganas—. ¿Solo se tiene una oportunidad para dar una buena primera impresión? —Sonrió, satisfecho, ante la vieja frase hecha. Era una referencia a una experiencia compartida —la academia, los años de trabajo policial—, un intento, quizá, de congraciarse con Collins, pero sus palabras no hacían que se sintiera más cómoda; además, esa frase hecha iba en ambas direcciones. Ella también, por supuesto, había dejado una primera impresión que estaba segura que a él no le había agradado.

—Sí —repuso, e intentó sonreír—. Así es.

—¿Estás recibiendo toda la ayuda que necesitas? ¿Mi equipo está cooperando?

—Sí, gracias.

—Entonces te dejaré continuar con lo tuyo, pero si necesitas algo, llámame.

—Lo haré. Muchas gracias.

La mirada de Collins se posó, sin que ella pudiera evitarlo, sobre el inspector jefe. Él se la sostuvo mientras la puerta se cerraba detrás de Kieran Shaw.

—No te agrada demasiado, ¿verdad?

Collins se encogió de hombros.

—No tengo ninguna opinión. No lo conozco todavía, señor.

Les llevó un momento enchufar y encender la computadora portátil. Recordar la contraseña fue el dilema habitual, pero minutos después, el programa se abrió. Se inclinaron sobre la computadora para mirar.

Primero: imágenes en color de las cámaras de seguridad. Farah y Ben en un autobús. Una adolescente de piel oscura vestida con una camiseta con un gato y un niño con un disfraz de oso. Farah se sujetaba de la barra. El niño iba sentado solo, pero cerca de ella, en uno de los asientos altos de la parte delantera. Los pasajeros subían y bajaban. Farah hacía saltar a Ben del asiento en una imagen pixelada. Luego, un archivo diferente: de una cámara de seguridad de la ciudad, en blanco y negro. Farah y Ben caminaban de la mano hacia la urbanización. Después, una captura en la distancia: las figuras de una adolescente delgada y un niño atravesaban la plaza principal. Una cámara de las autoridades locales mostraba dos autos policiales entrando en la urbanización por separado. Las luces parpadeaban y tornaban blancos los tonos grises de la grabación.

La ventana del video se cerró. Collins cerró el programa.

—¿Eso es todo? —quiso saber Baillie.

—Sí, señor. Es lo que hemos podido recuperar hasta el momento.

—Pues no está mal. ¿Tienes algo que comentarme al respecto?

Collins tomó la pila de papeles que había dejado sobre la silla y se la entregó.

—Solo quiero mencionar la cronología de los hechos, señor.

Algo parecido a la desconfianza, algo que por lo general mantenía oculto, cruzó por el rostro de Baillie, y Collins pensó: “Nadie llega a inspector jefe sin acero en el alma”.Se sentó ante el escritorio, se puso los lentes y estudió los papeles. Después de un minuto, se los quitó y los sostuvo en la mano derecha. Miró a Collins.

—Iremos más rápido si me lo explicas.

—La primera página impresa, señor, la que está encima de todas. La llamada al 999 muestra que la madre del chico, la señora Stewart, llamó a la policía a las 15.48 para informar de la desaparición de Ben. A las 15.51, el incidente se transmite por radio con una descripción del niño y una petición de que los agentes fueran al domicilio a tomar la denuncia. Nadie sabía dónde estaba Ben en aquel momento. Probablemente ya estaba en la Torre Portland, con la chica, Farah. Los tenemos en las cámaras de seguridad ya en el autobús antes de que la madre llamara al 999. En cualquier caso, la unidad informa que Ben es una persona desaparecida de alto riesgo. A las 15.54, el inspector de turno envía unidades a realizar una búsqueda alrededor del domicilio del niño.

Baillie hojeó los papeles.

—De acuerdo.

—Si lee el siguiente comunicado, señor… A las 15.53 se abre un nuevo informe. Una ciudadana llama al 999. Ha visto siluetas en la azotea de la Torre Portland. La mujer no puede describirlas, pero dice estar segura de que son dos, y cree que una de ellas puede ser un niño. Se ha metido en la casa corriendo para hacer la llamada y ya no puede ver la azotea. Eso se transmite por el canal principal a las 15.56. La llamada se trata como un riesgo inmediato de suicidio, y a las 16.00 se envían dos unidades con las sirenas encendidas, lo que indica que se trata de una urgencia. Nadie conecta los dos incidentes todavía, al menos no de manera oficial.

Collins sentía los ojos de Baillie sobre ella. Tragó saliva antes de continuar. Era importante no mostrarse nerviosa.

—Ahora bien, en el registro no figura que el agente Hadley Matthews o la agente Lizzie Griffiths hayan respondido a ninguna de las llamadas. He revisado la pizarra de tareas; es la cuarta página impresa, señor. Al agente Matthews se lo asignó a una muerte no sospechosa y figura como que se dirige a esa llamada. A la agente Griffiths se la ve ocupada en la comisaría. Su sargento nos ha dicho que tenía asignado el trabajo de completar unos documentos para el tribunal. No hay registro de por qué repentinamente abandona el archivo sobre el que estaba trabajando y sale a toda velocidad con la sirena puesta, algo para lo que no está autorizada, hacia la Torre Portland.

”Si vuelve al comunicado anterior, a las 16.07 la primera unidad enviada a la Torre Portland informa a control que ha llegado. A las 16.09, esa misma unidad informa por radio que el agente puede ver a tres personas en la azotea. Dos juntas y una algo más lejos. La figura más separada viste uniforme policial. El agente que está en la calle identifica cautelosamente a esta persona como el agente Matthews. Control llama al agente Matthews por su transmisor. No hay respuesta. Luego, si ve el informe de radio, al final del montón de papeles, señor, a las 16.10 el agente Matthews apaga su transmisor.

Baillie dejó los papeles sobre la mesa.

—Sarah, ¿adónde quieres ir a parar?

—Señor, la cronología debería mostrar la respuesta habitual de un equipo a una emergencia. Pero no es lo que muestran los comunicados. El registro de movimientos del auto del agente Matthews muestra que a las 15.57, sin notificárselo a control, se desvió de la llamada que se le había asignado. Eso es solamente un minuto después de la transmisión de la llamada de la mujer sobre un posible suicidio. Entonces, en el instante en que transmiten esa información, Hadley Matthews decide desviarse. Y debió de haber conducido como un loco. Llegó a la Torre Portland a las 16.00. Cuatro minutos después de escuchar el informe sobre las figuras en la azotea y siete minutos antes que cualquier otro agente. En resumen, señor, el comportamiento del agente Matthews y la agente Griffiths me resulta irregular. Ambos llegan demasiado rápido a la Torre Portland.

Baillie ordenó el fajo de papeles y los añadió a la carpeta con el expediente del caso.

—Para serte franco, no parece demasiado grave. Si es sospechoso, voy a necesitar mucho más que un par de agentes que llegan a la escena demasiado rápido.

—Por supuesto, lo entiendo.

No era un buen momento para que le sonara el teléfono. El nombre de Steve parpadeó en la pantalla. Baillie le hizo un gesto con la mano para que respondiera.

—De acuerdo. Sí. Gracias, Steve. Se lo diré al inspector jefe. Estoy con él ahora. Dile a Jez que consiga una orden de registro fuera de horario. Te volveré a llamar en un minuto.

Cortó la llamada.

—¿Una orden de registro fuera de horario? ¿Para qué?

No había forma de evitarlo.

—Lo siento, señor. Tengo malas noticias.

CAPÍTULO 8

Lizzie conocía la existencia de ese sitio, con su gran letrero anaranjado, pero nunca había entrado antes. Sabía que era donde iban los narcotraficantes a conseguir autos cuando tenían droga para vender. El hombre detrás del mostrador se echó hacia atrás como para obtener una mejor visión.

—Los Wolverhampton Wanderers —dijo.

—¿Cómo dices?

—Vistes los colores del club de fútbol Wolverhampton Wanderers.

—Ah.

Parecía complacido con su broma, si es que era una broma, y sonreía para sí como si hubiera dicho algo muy gracioso. Se tomó su tiempo para rellenar los papeles y revisar la licencia de conducir de Lizzie.

—No te hace justicia —dijo devolviéndoselo y mirándola con aprobación—. ¿Vas a algún sitio en especial?

—En realidad, no.

—¿Quieres compañía?

Ella rio y dijo:

—Pero estás trabajando.

—Termino en un instante. La verdad es que has tenido suerte de encontrarnos abiertos, Estoy esperando a un cliente y, luego, me marcho.

Le dio el lector de tarjetas. Ella tecleó un número y negó con la cabeza. ¿Cómo podía haber sido tan tonta? Volvió a intentarlo, pero no podía recordar de ninguna manera el pin de su tarjeta de crédito.

—No me lo puedo creer —comentó.

—No vuelvas a teclearlo. Lo vas a bloquear.

—Ay, mierda.

—¿Tienes alguna otra tarjeta?

—No. ¿Crees que debería arriesgarme e intentarlo de nuevo?

—Como te parezca.

—No aceptas efectivo, ¿verdad?

—Va contra el reglamento, linda. Necesito una tarjeta de crédito como depósito.

—Mierda. Voy a un funeral mañana y tengo que llegar temprano por la mañana. Necesito un auto. El mío se ha jodido. Creo que es el embrague.

—Lo siento, linda.

—Si te sirve… —Sacó su placa policial.

—Ah. Comprendo. —Asimiló el hecho con algo parecido a la desilusión—. Nunca lo hubiera dicho. —La evaluó con la mirada, como si su aspecto y la placa policial contuvieran información contradictoria que lo confundía—. ¿Eres una de esas voluntarias? Eres demasiado bonita como para andar por allí arrestando gente.

Ella sonrió.

—Mira, sé que esto es algo irregular, pero puedo pagarte en efectivo y dejarte el número de mi tarjeta de crédito para el depósito.

El hombre se llevó el dedo índice a la mejilla y se dio golpecitos.

—De acuerdo. ¿Por cuánto tiempo lo quieres?

—Un par de días, solamente.

—Son más de doscientas libras. ¿Tienes esa cantidad en efectivo?

Ella se dispuso a abrir el bolso.

—Te lo agradezco, de veras. Tienes mi información y sabes que podrás localizarme. Soy agente de policía, después de todo. Estoy hecha un desastre, lo olvido todo.

Aun a esa hora de la noche, el tráfico avanzaba a paso de tortuga. Los suburbios discurrían lentamente por la ventanilla: tiendas de ropa cerradas, locales abiertos las veinticuatro horas con persianas de rejas metálicas, estacionamientos de supermercados vacíos. A Lizzie le temblaban las manos sobre el volante.

Tras unos cuarenta y cinco minutos, se detuvo y entró en un café abierto toda la noche. Había un fuerte olor a grasa para freír. Una mujer obesa con un hiyab violeta en la cabeza estaba sentada en un rincón. Sostenía un perrito blanco sobre el regazo. El animal tenía ojos rosados llorosos y por entre el pelo se le veía la piel. El hombre que estaba en el mostrador se apresuró a apagar la colilla y dejarla en el cenicero repleto. Agitó las manos en un intento inútil por dispersar el humo.

—Disculpa, querida. Lizzie meneó la cabeza.

—No hay problema. Tostadas con mantequilla y café, por favor.

—Solo tenemos pan blanco.

—Está bien.

Sobre la mesa había un ejemplar muy manoseado del Evening Standard, probablemente abandonado por otro cliente. Lo desplegó y vio que la noticia estaba en la primera plana de la edición vespertina. “Agente de policía y adolescente: caída mortal”. El hombre se acercó con su pedido y ella dejó el periódico. Le limpió la mesa con un paño sucio.

—Tienes aspecto de necesitar algo más que café con una tostada.

—No, está muy bien. Se ve delicioso.

Contempló la foto en el periódico. Era el típico cliché impersonal de una escena del crimen: cinta policial, el asfalto, figuras con trajes de criminalística y, en el fondo, la torre.

La llamada que varias semanas antes había dado comienzo a todo había llegado por radio con categoría de “Pronta respuesta”.También aquel día el tráfico era muy denso y el auto policial avanzaba lentamente. No se trataba de una emergencia, de algo que requiriera respuesta inmediata, sino que era un aviso extraordinario del día anterior que los del turno de noche habían logrado evitar. Había sido actividad de rutina. Cualquiera podía haberlo tomado.

Las calles matutinas habían estado tomadas por gente con propósitos legítimos: empleados que se dirigían a sus puestos de trabajo, comerciantes que levantaban sus persianas y armaban los puestos de verduras sobre las aceras. Los rascacielos, como agujas en un reloj de sol, arrojaban sombras frías sobre las calles. El nombre de la ubicua London Road sugería que la ciudad no estaba allí, sino más adelante: un sitio hacia el que uno viajaba desde un pueblo rural. Pero las calles con ecos pastorales hacía tiempo que se habían unido a la metrópolis. Heath Lane, Chase Road, The; estaban asfaltadas, con tiendas de comida halal para llevar, cajeros automáticos, tiendas de artículos baratos y supermercados Tesco Metro.

Lizzie giró la cabeza y leyó: “Desbloqueamos teléfonos”. Este era el sitio al cual acudían los ladrones para ofrecer sus botines, BlackBerries y iPhones que habían dejado a sus dueños repentinamente vulnerables y temerosos. Los locales todavía estaban cerrados; los proveedores debían de estar durmiendo. Al contemplar las calles frías, Lizzie los imaginó como okupas en edificios victorianos, en urbanizaciones de los años treinta o bloques de pisos de la década de los setenta, tumbados en camas deshechas, sobre sofás, en el suelo, durmiendo los efectos de las peleas nocturnas y el crack. Pero los policías siempre estaban de servicio y se despertaban temprano. Las alarmas los sacaban de la cama antes de que amaneciera, y se vestían en la otra habitación para no despertar a su pareja. Los autos policiales recorrían las calles sin rumbo y acudían cinco a cualquier llamada urgenteque prometiera acción. Los agentes vagaban a la luz de la mañana como cuervos cansados, esperando para ver si los necesitaban, soñando con desayunar.

Ella hubiera podido ignorar la llamada, como habían hecho todos los otros coches, pero le gustaba trabajar y que el equipo supiera que trabajaba, de modo que se había ofrecido para tomar el aburrido aviso que todos los demás estaban evitando.

—¿Te parece que vayamos? —le había preguntado a Hadley, y él había encendido la sirena solo para que le cedieran el paso y poder girar el automóvil en dirección a la llamada.

—Sí. Sí, vamos. ¿Por qué no?

El número 5 de Kenley Villas era parte de una fila de casas adosadas de estilo victoriano en una de las calles gentrificadas de la zona; gente mediática que vivía al lado de narcotraficantes. Una calle que se buscaba problemas. Lizzie vio que la vivienda tenía una pesada puerta de estilo victoriano, de madera dura y con cristales emplomados en la parte superior.

Hadley apagó el motor.

—Nos encargaremos de esto y, luego, regresaremos a la comisaría para desayunar. Esfuérzate por terminarlo en quince minutos. Pondré el cronómetro en mi reloj. Si lo logras, yo pago el desayuno. En caso contrario, lo pagas tú.

Lizzie descendió rápidamente del auto. Hadley la siguió lentamente. En un gesto de cortesía anticipado, se subió los pantalones, una acción inútil, en la que el cinturón perdía la habitual batalla contra su barriga. La barriga de Hadley tenía una presencia física sólida como la de un melón y su tamaño daba una impresión de indolencia, por más urgente que fuera la llamada.

Carrie Stewart abrió a la puerta. Tenía un aspecto agradablemente desaliñado, en un estilo refinado y de buena posición económica: mallas, pelo rubio recogido con un pañuelo, chaqueta de punto verde. Sin maquillaje, tenía una cara bonita, algo pecosa y de aspecto cansado. Un perro de raza spaniel saltaba detrás de ella. Un niño con el mismo color de pelo que su madre tiraba al perro del collar y decía “Charlie, Charlie”. El niño vestía un disfraz de oso. Miró a los agentes de policía; tenía las mejillas rojas por el calor. El perro meneaba la cola con entusiasmo.

—No quiere quitárselo —dijo la mujer, con una mano sobre el hombro de su hijo. Los guio por el suelo de madera y pasaron junto a unas grandes fotos enmarcadas en el vestíbulo: niños sobre unos columpios a los que la perspectiva les agrandaba los pies. Carrie Stewart con un traje de lino blanco y un sombrero demasiado grande, la glamurosa encarnación de lo que quedaba implícito en su casa y su vestimenta—. Hasta quiere dormir con ese disfraz puesto. No sé qué hacer.

Bajó unos escalones hasta la cocina.

—¿Puedo ofrecerles té? —preguntó. Tenía voz grave y el acento que los compañeros policías de Lizzie llamarían elegante.

—No, gracias —repuso Hadley.

—Un vaso de agua me vendría muy bien…

Carrie les dio la espalda mientras buscaba un vaso. Lizzie notó que las repisas no contenían libros de los cocineros Delia Smith ni Jamie Oliver, sino de un nivel superior: un ejemplar con las cubiertas rotas de River Café, y uno de Marcella Cucina con manchas de aceite de oliva. Entre ellos se veían novelas, premios Booker, un libro sobre Oriente Medio y una historia del Imperio otomano. Por las ventanas de madera se veía un jardín umbroso. Piedra de York recubierta de musgo. Un banco de hierro; junto a él, en el suelo, una novela olvidada. Una zona de campanillas azules que todavía no habían florecido. Un triciclo rojo. Hadley intercambió una mirada con Lizzie y se golpeó el reloj con el dedo.

Mientras el vaso se llenaba de agua y burbujas, Lizzie dijo:

—¿Qué le parece si me cuenta cuál es el problema?

Se trataba de un delito menor que la señora Stewart narró con demasiados detalles. Hadley se mostró paciente como una piedra cuando la mujer sacó un gran cuaderno con hojas rayadas. Pero Lizzie no se dejaba engañar por su actitud. La paciencia de Hadley era la de un hombre que ha pasado su carrera soportando las estupideces de otros. Lizzie vio nombres y horas garabateados a mano. Carrie explicaba: había tomado nota de las fechas y la frecuencia creciente de violencia y daños a su propiedad. Sabía quién los estaba provocando: su vecino. No tenía idea de por qué se había ensañado de ese modo, pues ella siempre se había mostrado amable. Había podado una planta de budleia que crecía en el jardín de él. Le tapaba la luz. Pero no creía que eso pudiera haberlo molestado. El jardín estaba muy descuidado y la budleia se había reproducido. Era una de esas de color lila que se ven junto a las vías del tren. Y ella solo había podado las ramas que estaban en su propiedad. Había tenido mucho cuidado con eso. No había puesto las ramas podadas en el jardín de él. Creía que era lo que decía la ley, pero le parecía muy descortés. Hojeó el cuaderno. Hadley intercambió una mirada con Lizzie y puso los ojos en blanco con gesto impaciente. Lizzie era consciente de que debía meterle prisa, pero no sabía cómo hacerlo.

—¿Nada más? —preguntó Hadley.

—No. Hablé con el Servicio de Viviendas, con la persona encargada de supervisar el mantenimiento de su casa. Le había pedido que quitara algunas de sus cosas de la acera. Las había arrojado allí y era desagradable tener que esquivarlas. No hizo nada al respecto. No es demasiado pedir, que mantenga limpio el frente de la casa. No me gusta entrometerme, pero no tuve más opción que presentar un reclamo formal. No es nada del otro mundo, no se merece este tipo de comportamiento.

—¿Hace cuánto que viven allí sus vecinos?

—No mucho. ¿Un mes, quizá? Puedo darle la información del funcionario del Servicio de Viviendas si la necesita.

—No va a ser necesario, gracias —dijo Lizzie.

Hadley se movió en el asiento. Se produjo una pausa.

—¿Está segura de que fue él? —dijo Lizzie.

—Segurísima.

El peor final. Una disputa furiosa entre vecinos; una víctima de clase acomodada que no dejaría pasar el asunto con facilidad; un delito menor sin pruebas que permitieran presentar cargos y hacer un arresto.

—¿Tiene alguna prueba? —preguntó Lizzie.

Y entonces llegó la sorpresa, pues Carrie las tenía. Por primera vez su rostro se iluminó y Lizzie tuvo un atisbo del carácter decidido de Carrie oculto debajo de su imprecisión urbana.

—Sí, tengo fotos ¿Quieren verlas?

La Mac estaba sobre un escritorio en el pequeño dormitorio delantero. Del otro lado de la ventana florecía un cerezo. El protector de pantalla mostraba imágenes de vacaciones familiares. Un niño haciendo una parada de manos. Chicos jugando con un cubo de plástico verde y una red junto a un río ancho y verdoso. Esta casa, pensó Lizzie, era un oasis, un campo de fuerza de ventajas. Conocía el índice de delitos de la zona. Era una locura que esta familia viviera allí. Y, sin embargo, allí era donde estaban las clases medias aventureras, colonizando, transformando, mejorando las escuelas locales, empujando hacia arriba los precios de las casas. Y eran muchos los problemas que se compraban.

—Por favor, siéntense —dijo Carrie.

Lizzie ocupó la silla delante del escritorio. Hadley se quedó en la puerta; el marco parecía viñeta en la que él era una versión más suave del personaje de cómic Desperate Dan. Carrie se inclinó por encima de Lizzie para mover el mouse y hacer pasar las imágenes. Allí estaba el vecino desconocido. Las fotografías eran secuenciales y concluyentes.

El hombre era moreno y delgado. Vestía el uniforme de la calle: jeans, una sudadera con capucha, zapatillas deportivas. Estaba con una niña, una chica de piel oscura y pelo largo y rizado. La fotografía la mostraba en ángulo, volviéndose. Una imagen la mostraba en tres cuartas partes, con la cara hacia abajo. De no ser por algo vigilante y nervioso en la expresión captada por la cámara, habría sido bonita. Parecía tener unos catorce años. Padre e hija se habían detenido en las fotos para que cruzara una mujer con un carrito de bebé. El padre miraba a su alrededor. Sacaba un envase de pintura en aerosol. Rociaba la cerca. Un primer plano de la palabra “Cabrones”.

Era un montaje perfecto del delito. De pronto, el asunto pasó de ser un informe aburrido a una detención fácil.

—¿Quién es la chica que está con él? —quiso saber Lizzie.

Utilizando el cursor, Carrie pasó las imágenes. Allí estaba la adolescente, de baja estatura, una figura oscura alejada de la acción. Observando.

—Es su hija —repuso Carrie—. Creo que se llama Farah. Es una pena que la esté involucrando en esto.

—¿Puedo? —dijo Lizzie, y tomó el mouse.

—Claro, adelante.

Agrandó la imagen, pero la chica apareció borrosa y pixelada.

El reloj de Hadley emitió un sonido. Lizzie hizo una mueca de pesar.

—¿Qué es eso? —dijo Carrie levantando la vista—. ¿Tienen que irse?

Hadley cruzó una mirada con Lizzie y sonrió. Ella le debía un desayuno.

—No lo sé —repuso Lizzie—. No es mi reloj. ¿Hadley? Hadley volvió a sonreír.—Lo siento —repuso en tono animado—. Debo de haber tocado algo sin darme cuenta.

Carrie miró primero a uno y, luego, al otro, como si intuyera que algo se le escapaba.

Lizzie se puso de pie.

—Ya tengo todos los detalles.

Carrie salió al pasillo.

—Lo que no comprendo —dijo, y eso parecía ser, de pronto, lo importante del asunto, lo que realmente le preocupaba—, lo que no comprendo es por qué. ¿Por qué lo hace? Eso es lo que me preocupa. Tal vez si habláramos con él…

—Sí, hablaré con él.

—Comprendo, sí. Pero me preguntaba si en lugar de eso, es decir, ¿podría ofrecer algún tipo de mediación?

Hadley intervino.

—Somos policías —dijo—. Nos encargamos de delitos. No hacemos mediaciones. El niño, vestido con su disfraz de oso, estaba en el rellano detrás de Hadley, observando con expresión cautelosa. De manera instintiva, como intuyendo un cambio de tono, se aferró a la pierna de su madre. Lizzie pensó en lo atemorizante que debían de resultarle dos agentes uniformados con esposas y gas lacrimógeno y radios que emitían conversaciones con el volumen bajo en esa habitación pequeña a la sombra del cerezo en flor.

—No pasa nada, Ben —dijo su madre con una sonrisa alentadora—. Los agentes están aquí para ayudarnos.

A diferencia de otras casas que Lizzie había visitado, donde los niños observaban con desconfianza desde detrás de las piernas de sus padres o la miraban a los ojos con odio heredado en el rostro, ese niño se mostraba confiado y curioso. Debían de haberle dicho que los policías eran sus amigos. Era una parte vital de su educación, algo esencial para su supervivencia. La gente que se establece en las fronteras necesita que sus hijos confíen en la policía. Necesitan que aprendan a no tratar de encargarse por su cuenta de los problemas, sino a buscar a los policías de uniformes negros cuando sucede algo en el autobús o cuando otro chico les roba el teléfono móvil en una esquina. Era el peculiar e implacable poder de los privilegiados, no rebajarse al nivel de los puñetazos. Lizzie oyó el toque de corneta y se imaginó a Hadley y a ella misma como la improbable caballería cabalgando por la cima de la colina. ¡Pobre del caballo que tuviera que transportar a Hadley! Era una imagen que también la hacía estremecerse: siempre había sentido más simpatía por los indios que por los pioneros de las fronteras que se parapetaban detrás de sus carretas preparándose para tomar tierras que no les pertenecían.

Le vino a la mente una mujer que había llamado a la puerta de la casa de sus padres años atrás. Lizzie la recordaba de pie en el umbral con una sonrisa de labios fruncidos.

—¿Puedo hablar con tu mamá o tu papá?

Vivían en una vivienda unifamiliar adosada de construcción nueva que daba a lo que solía ser un campo de cultivo y que había sido convertido en un parque municipal y campo de deportes. Comprar esa casa los había hecho ascender en el mundo. Su padre miró a la mujer con expresión furiosa pero satisfecha.

—Los gitanos han estado aquí durante mucho más tiempo que estas casas —dijo.

La mujer se movió, incómoda, como si la ropa interior le quedara demasiado ajustada, pero no se sintiera libre como para acomodársela.

—¿Pero por qué no pueden ser limpios? —protestó ella, ofuscada por haber sido colocada del lado equivocado de manera tan firme e inesperada.

—Lo siento —dijo su padre, y se dispuso a cerrar la puerta—. Ha venido a la casa equivocada con su reclamo.

Lizzie observó al niño con disfraz de oso, de pie en el pasillo. ¿Qué tenía que ver todo esto con él? De pronto, habló:

—Mami —dijo, y levantó los brazos.

Carrie alzó a su osito acalorado, y como cuando se mueve una nube pasajera y revela el sol, Lizzie de pronto vio todo de manera distinta y sintió vergüenza. Lo asustada que estaba la mujer por el odio inexplicable de su vecino. No era tan complicado. El hombre vivía en la casa de al lado. Carrie Stewart estaba en su casa con un niño: un blanco fácil. Y no era ninguna aventurera: era mucho más probable que ella hubiera nacido en Londres que no el hombre que la perseguía. Solo quería proteger a su familia –ese niño con disfraz de oso– de un odio misterioso e inexplicable. Era su casa y tenía todo el derecho de vivir en ella sin miedo.

—Usted ha llamado a la policía —explicó Lizzie—. La mediación no es lo que le conviene. Lo que usted quiere es que esto cese. No sentarse a hablar con esta persona. Lo que desea es no tener nada más que ver con él. Quiere que la deje a usted y a su familia en paz. Por eso ha llamado a la policía y por eso estamos aquí. Haremos las averiguaciones pertinentes y es probable que lo arrestemos. La mantendré informada.

Carrie sonrió aliviada. Era una sonrisa que prometía confianza.

—Sí, tiene razón. Claro que tiene razón. Muchísimas gracias.

—Mediación —masculló Hadley con desdén mientras subía al auto y encendía el motor—. Podría haber intentado hablar con el vecino antes de llamar al Servicio de Viviendas. ¿No tiene idea de nada, acaso?

—Sí, pero creo que dijo que intentó hablar con él…

—¿Sabes una cosa, Lizzie? Al final, ¿a quién carajo le importa? Vamos a hacerlo fácil: daños a la propiedad, arresto e imputación. —Hizo una pausa y, luego, lanzó una carcajada—. ¡Mediación! Ya verás. Cuando todo esto termine, Carrie Stewart no solo querrá que lo colguemos, sino que se mostrará feliz de ser la que patea la silla de debajo de los pies.