Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Wünschten Sie nicht auch, Sie würden sich weniger für sich interessieren?« Res hat stets geglaubt, etwas Besonderes zu sein – so wie ihr Idol Frances Scott. Doch ausgerechnet an dem Tag, als sie diese größte Popkünstlerin unserer Zeit treffen soll, endet ihr Leben abrupt. Auf der Folie von Film, Musik und Werbung der Jahrtausendwende zieht ihr Leben an ihr vorbei. Und wir tauchen ein in das Unterbewusstsein der westlichen Populärkultur. Wie selbstverständlich wird hier eine Existenz in ständiger Stimulation erwartet, die auf ein grandioses Ende hinauslaufen soll – das nie erreicht werden darf. Im Delir trifft Res endlich Frances. In Lofts und Restaurants, bei Tennis Games und großen Auftritten. Es ist das letzte Aufglühen eines Traums aus einer Zeit, in der Pop scheinbar apolitisch nichts als Hedonismus verkaufte. Weder Res, die den Traum beschreibt, noch Frances, die den Traum verkauft, bestimmen seine Spielregeln. Sie streben danach, Produkt zu werden und Marke. Aber warum denn nur? Sprachspielerisch ergründet »delulu« das gegenwärtige Begehren nach dem Gesehenwerden. Alles hängt mit allem zusammen in diesem filigran konstruierten Roman, der literally so bunt und plastisch ist wie ein Spielzeug.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

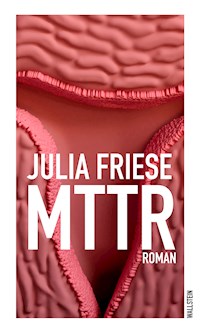

Julia Friese

Der Roman

Inhalt

Umschlag

Titel

delulu. Der Roman

Impressum

are we running still,oder stehen wir still

Ich bin Res. Ihr seht mich stehend vor einer braunen Wand. Ihr seht meinen Kopf, meine Schultern, seht, dass ich eine schwarze Brille trage mit hervorstehenden Scharnieransätzen und einem Nasensteg, begehbar wie eine Brücke, aber er führt über keinen Fluss, denn er fließt nicht, mein Redefluss, aber wenn er flösse, wäre er gerahmt von krausem Haar, das mir vom Kopf absteht, so wild, wenn ihr daran ziehen würdet, würde es bis auf die gepolsterten Schultern meines karierten Blazers herabreichen.

Seht ihr?

Ich trage ihn über einem großkarierten Hemd.

Herbst.

Die braune Wand, meine Kleidung, all das lässt euch an Herbst denken, aber nicht an Temperaturen, die euch die Spitzen eurer Finger weißeln. Feuchte Erde, Leichenfinger, nasskalt, Wind, Wetter, so denkt ihr Herbst nicht.

Ihr denkt Warmes.

Laub in Apfelfarben, aus dem wie Pilze bauchig dampfende Tassen emporwachsen, wie man sie aus Diners und Delis kennt, in diesem New York, das es mal gegeben haben muss, als Harry und Sally sich trafen, knisterte es wie ein Kamin. Das Sandwich in seinem gewachsten Papier hielt mit seiner Glut die Salzgurken warm. Harry und Sally bissen hinein, warmer Salzgurkensaft in ihren Mündern, über ihren Pullovern, deren Muster flirrten wie eine Hand, die wir vor die Mattscheibe halten. Morgens, während alle noch schlafen, sehen wir in die Röhre des noch unbeheitzten Raumes, in dem die Videorekorder unsere Träume zurückspulen. Das ist, was man denkt, wenn man herbstlich denkt, ohne dass es irgendeine logische Verbindung gäbe zwischen Braun und elektrostatischer Ladung.

Oder?

Ich bin kurzsichtig. Ausgerutscht. Mit feuchten Fingern habe ich in der Steckdose Halt gesucht und stehe nun unter Strom. Meine Sehnen und Muskeln springen wie Sender, überlagern sich. Ich bin ein Störbild. Es knackt. Krampft. Knistert schmerzhaft in meiner geschlossenen Faust, die ich halte wie ein Mikrofon.

Im Licht dieser Scheinwerfer. Hinter euch.

Wie gerne würde ich mich trauen, richtig hinzusehen, euch anzusehen, aber mein Kopf sinkt.

Da sind keine Schuhe an meinen Füßen.

Da sind meine Beine in einer Hose aus grünem Kord, deren linker Tasche der Zipfel eines Stofftaschentuchs entwächst. Wie eine Zunge hängt es mir aus der Hose heraus. Schlaff.

Es ist an der Zeit, sagt ihr.

Und ich verstehe sie schon, eure Eile, ständige Ungeduld mit mir.

Das ist jetzt also dieser Moment.

Ich räuspere mich in die Faust, das Mikrofon, schaue auf und sehe, wie ihr näher kommt, immer näher auf mich zu, bis ihr euch direkt vor meiner Stirn wähnt. Euer Atem müsste jetzt auf mir kondensieren, auf meiner Haut, die durchzogen ist von so feinen, wie nun zufällig abgebrochenen Linien.

Man kann den Menschen immer nur vor den Kopf schauen.

Aber ihr kommt näher.

In so großen Schritten noch näher an mich heran.

Schwarz.

Schwarz ist, wie Res sich das Nichts vorstellt. Weiß wäre Nebel. Ein sich im Herbst feucht absenkender Himmel, wie die Decke eines verlassenen Wasserparkhotels. Ein Schleier aus Sporen, in denen der Strom ausfallend wird. Weiß gleißt das Licht seines Endes. Aber ein letzter Ventilator strebt noch die Trocknung an, surrt auf lang nebligem Flur. Weißes Rauschen ist Geborgenheit. Aber Res ist nicht im Wasserpark, sitzt nicht des Nachts in einer seiner Rutschen, da würden sie doch etwas hören, etwa die Zweige der Zypressen, die an ihnen kratzen, oder das Ächzen der Träger im morastigen Sog. Der Wasserpark sinkt.

Aber um Res herum ist nur Schwarz.

Eine Stille, in die sie fällt, wie von einem Bordstein in einen Schacht, um sich schlagend, suchend, sie muss etwas begreifen, sich daran festhalten können, aber verursacht nur einen Schlag. Trommelschlag, dem Gitarren folgen. Sie greifen ihr unter die Arme, schlagen mit ihren Saiten das Gewässer, das sie ist, in Kreise. Wellen der Erleichterung.

Das Nichts ist zerstört.

Sie wird bewegt, hat Auftrieb, hebt sich im Schacht.

Sieht wieder etwas.

Grün.

Angenehmes Grün an leicht bräunlichem Grau. Das Grün ist eine Fläche, viele Flächen, Pixel, das Grau ist eine Fläche, viele Flächen, Pixel. Ihre Augen regeln, suchen, finden erste Formen, und aus Pixeln werden Plätze. Wege. Manches Grau wird ziegelrot und Dach. Aber alles ist und bleibt rechteckig. Angeschlagen. In Akkorden fliegt sie über die Erdoberfläche, das Motherboard, auf dessen Leiterbahnen er dann einsetzt.

Der Gesang.

Sie kennt jede Zeile, aber versteht kein Wort. Kann nichts benennen, erklären, aber weiß genau, dass es um all das geht, was sie immer gewollt, vermisst hat.

Immer zufüllende Leerstelle.

Erwartungshaltung, die sie an das Leben hatte.

Etwas wird kommen.

Und es reißt ihr den Mund auf, in so lallender Gier nach diesem Versprechen eines immer im Herannahen sich befindenden Ereignisses. Groß und sinister scheinen seine Verse, die sie wie eine Treppe nach oben rennt, die ihr den Puls hebt, immer höher, höher, oh, wie sich alles reckt, zu diesen höchsten Gebäuden.

Da ist die Skyline von New York.

Wie sie ihr die Regler heraufzieht, Meter für Meter in das Geräusch eines kreisenden Helikopters hinein, der allzu großem Kitsch dumpf die Spitzen schneiden will, aber selber doch in dieser Dringlichkeit surrt, übersatt in der Behauptung, dass hier etwas passiert, das larger ist, größer als das Leben – also echt. An seinen Marionettenfäden zieht New York sie über ihren Alltag hinaus, gibt den Blick frei auf die Blutbahn aus Beton, in der sie rauschen, in ihren kleinen stählernen Zellen, die Menschen.

Für einen kurzen Moment weiß Res, dass es egal ist, an welches dieser Autos sie nun herangezogen wird, in welches sie durch seine Karosserie hindurch eindringen wird, denn am Ende werden alle Insassen zu einer Inschrift, ob in Abspann oder Stein oder beides. Inschrift bleibt in Schrift.

Aber noch läuft doch Musik.

Das hier ist der Anfang.

Immer nur der Anfang.

Dein Anfang, Res.

Den Gedanken an ein Ende darfst du jetzt gar nicht haben, denn treibende Musik endet nicht. Abrupt.

Sie hält das Versprechen. Hält es hoch.

There’s nothing here

aber doch immer der nächste Vers

und das nächste Auto.

Ein Rückspiegel. Darin die Augen einer blonden Frau. Ihr Blick gilt der Straße und dem Horizont aus herannahenden Häusern, die zu schrumpfen scheinen, herabsinken in den Sumpf einer Kleinstadt. Vorstadt. Überschaubarer Beton dekoriert mit quadratischen Sträuchern in Waschbetontöpfen, an denen Moosflecken kleben wie Sticker. Nachts beschienen von den Stahlpinnen, deren oberstes Drittel, mit Leuchtmittel versehen, schwach auf liderlich hingeschütteten Teer scheint, auf dem Menschen ihre Turnschuhe einlaufen, in denen ihnen alles sorgsam Verdrängte leise wieder über die Zehennägel wächst. Wie sie sich nach ihnen verzehrt, die Natur, sie frisst die Menschen in ihren rotwattierten Plastikjacken, die sie einzwängen wie Lachsschinkennetze. Sie krampfen, schwitzen, zucken. Hängen unter lachenden Schweinen in den Fenstern der Metzgereien.

Leise sind sie geworden, die Akkorde vom Anfang. Und so seltsam blechern. In Fleischwurst wohnt Res’ Sehnsucht nicht.

Die Geräusche der Straße aber sind angeschwollen, der Asphalt ächzt, kann all das nicht mehr ertragen, er hat Risse, wie die Haut um den Mund der Fahrerin. Ihr Blick auf die Rückbank.

Locken.

Sie schauen die Fahrerin nicht an, sehen sich gläsern in der Fensterscheibe neben sich. Denn wo immer Res hinsieht, sieht sie nur sich selbst, aber jetzt immerhin im Kleid. Dünne Träger halten einen Schlauch aus Taft, die Füße liegen unter Riemchen, die kleine Quader an ihre Fersen heften. Walkman heißt das Gerät auf ihrem Schoß, eine Schnur verbindet es mit dem Schaumstoff auf ihren Ohren, und daraus treiben sie nun, die Gitarren, kratzen allein durch ihre Gehörgänge, regen eine Erwartungshaltung, die der Abend einzulösen hat. Leider aber weiß der Abend nichts davon. Er macht nichts. Unternimmt nichts. Der Abend ist nur. Angesagt. Er geht mit der Zeit, auf die Sekunde ist er pünktlich und sich sonst keiner Pflicht bewusst. Die Fahrerin ahnt das, ist von einer Eile umstellt, aus der sie herauskommen will. Sie drückt das Gaspedal durch.

Nicht dass wir zu spät kommen. Hörst du? Dein eigener Abschlussball.

Aber die Tochter hört sie nicht, die Mutter wiederholt ihre Sätze lauter, berührt die Tochter am Knie, und da endlich zieht sie die Kopfhörer von den Ohren.

Wir kommen zu spät.

Die Tochter zuckt mit den Schultern. Lässt die Gitarren wieder die Erwartung in ihr rühren, während sie sich auf ihr Gesicht in der Fensterscheibe konzentriert.

Könnte es das einer Sängerin auf einem Plakat sein?

Runde Nase und so dicht weiße Haut über beiden Wangen bis zum Wimpernkranz prall wie eine glasierte Pfeffernuss. Sie will sie ablecken. Mit ihrer Zungenspitze über das Süß fahren, bis sie es nicht mehr aushalten kann, reinbeißen muss, aber ihre Zunge landet im Nichts. Sie sinkt zu schnell ab, die weiße Haut, sinkt in den Boden, bläht ihn auf zu einem modrigen Teig, in dem das Leben sprießt und die Grundmauern wanken.

Das Weiß verwittert.

Wird immer grauer, dünner.

Aber die Häuser vor dem Fenster wachsen, als speisten sie sich aus ihrer Haut.

Da ist nun ein Tal unter ihren Augen. Die Skyline aber hat sich wieder erhoben, thront ihr über den Rinnen, die links und rechts von ihrer Nase zu den Mundwinkeln führen.

There are no delays, Miss, sagt der Mann hinter dem Steuer.

Und Res guckt nach vorne, als hätte sie ihn nicht verstanden. Das Kinn vor und das linke Ohr so seitlich geneigt.

We’ll get there on time, sagt er.

Erste Phase

Cornflakes & Fanta

Eine Autotür wird geschlossen. Da ist das Blutrauschen der Straße und Res’ Körper auf weißer Bettwäsche. Eine roséfarbene Unterhose. Ein T-Shirt unter dem verrutschten Hellblau eines Kaschmirpullovers. Sie ruhen im Dämmerlicht und in dem Geruch von Wäsche, die keine Chance hatte zu trocknen.

Res ist in das Hotelzimmer gekommen, hat ihren Trenchcoat fallen lassen und die Tür ins Schloss. Hat die Tennisschuhe und die Hose noch vom Körper gestreift, dann ist sie in die Dusche gegangen, auf Strümpfen hat sie das Wasser angestellt, warmes Wasser rauschte wie Flammen, bis ihre Beine schmolzen und sie sich hinlegen musste, auf das Bett, nass erschöpft von allem, was sie eigentlich noch hatte machen wollen, sehen wollen. Spiegelglatt glänzen ihre Augen vor einem Vorhang, hinter dem es niemals leise wird.

Drink me fordert der Gedankenstrom der anderen, der durch die Neonröhren surrt. Eat me. In dieser Sicherheit. Trink mich.

The Neighborhood Flower Shop fällt rot auf die Wasserlachen der Straße, soll Res sagen, dass Menschen hier in einer Nachbarschaft leben, dass sie sich kennen, treffen, geerdet sind in The Neighborhood Flower Shop und dass sie nicht dazugehört. Als The Neighborhood hat Res sich noch nie begriffen, an jedem Ort sind The Neighborhood immer die anderen. Die, die Ice Cream Sandwiches kaufen aus den brummenden Truhen. Unter ihr gehen Spritzen gegen Diabetes über die Glascounter der Nachtapotheken. Alle Häuser blinken rot, gemeinsam in einem Takt. Es muss etwas bedeuten, wie sie rauchen, qualmen, Blut und Nahrung pumpen durch die Arterien der Stadt. Die Glöckchen würden klingen, wenn sie käme. Aber hinter den Katzenklappen stünden sie schon bereit, die fahlen Mäuse im grünen Licht, sähen sie sie an.

Iss mich.

Trink mich.

Gibt es etwas Unheimlicheres, als wenn es erlischt? Das Neonlicht, wenn es flackert, alle anderen, wenn sie nicht mehr funktionieren, Animatronics im Freizeitpark, wenn ihre Augen halb in die Stirn gerollt hängen, wenn ihr mechanisch nicht mehr menschlich ist.

Wenn alles zu schnell geht.

Iss mi – Iss mi.

Wenn es krampft und sie verglühen.

Trink mi.

Schwarz.

Res liegt. Ist ein Ölgemälde, das erst durch das Warnen des Weckers verwischt:

Vergiss nicht, was zu tun ist, Res, tu es, lass es passieren, schlecht werden, aus dieser Vorstellung heraus vergehen in Handlung.

Jetzt.

Ihr Hinterkopf schiebt sich unter zerrauftem Haar über die Matratze. Kurzer Blick auf den länglichen Wecker. Sie nimmt ihn in die Hand, als könnte sie seine Zahlen dann besser entziffern, aber sie stehen wie Laser aus dem Gehäuse heraus. Grün und satt ging das Laserdickicht einst hinter der diamantverkrusteten Sängerin auf. Ein Fächer, Farn aus grünen Lichtern.

Und Nebelfluid verdampfte, um alles zu verschlucken.

Fuck, entfährt es Res, als ihr die Erinnerung einsetzt. Sie weiß jetzt wieder, warum sie hier ist. Was sie machen soll. Now. Ihr Körper hängt ihrer Hektik hinterher, ist zu langsam für die Zeit, selbst zu langsam für das Geraschel ihres Bettzeugs. Res’ Song läuft immer auf halber Geschwindigkeit. Denn ein Refrain ist, was noch kommt, und wäre er gekommen, müsste er sich endlos wiederholen. Denn Genuss ist immer im Kommen. Ist eine beständige Sehnsucht und beständig das Ziel.

Stockgeruch hängt in ihrem Pullover. Sie zieht ihn aus, die Arme über Kreuz. Res ist ein Genie in einer Flasche, aber kann sich nicht an sich selbst reiben, kann nur diesen Beat hören, der wie viele Seifenblasen dumpf zerplatzt, sie an einen nackten Bauch denken lässt, zerbrechlich wie ein Flaschenhals, kommend aus so weiten Hosen, wie ein Fallschirm gelandet in ihrer Welt, tanzend unter Lampions, die Haare sandig, strähnig, eisblauer Sternenstaub auf den Lidern.

Schwer fällt Res’ Kopf gegen das Fenster hinten rechts, wieder in einem Taxi, sitzt sie verhüllt von einem Trenchcoat, der sie so viel kleiner wirken lässt. Zerbrechlich. Sie wollte sich schon immer selbst in die Arme nehmen wollen. Stand schon immer neben sich. Beobachtet. Zieht die Warenwelt jederzeit der wahren Welt vor. Res ist ein professioneller Fan, der jetzt zu diesem Interview fährt mit der Künstlerin, der bekanntesten, größten. Seit zwei Dekaden der Refrain der Welt. Und Res hat man einfliegen lassen, sie zu treffen. Andere können davon nur träumen, aber Res musste nie aufwachen. Ist über dünn klebrigem Papier eingeschlafen, das sich wie Karies in ihr Gehirn fraß. Popcorn. Sugar. Glänzende Hüllen voller Codes. HIT! Bäuche wie Bottlenecks, Hüte wie Verschlüsse und als Extra ein Kondom. POP / Rocky. Dickes rundes Ende aus halbdurchsichtiger Hülle, wie eine Qualle, aber knallblau und knallpink wie Hubba Bubba. Man kann eine Blase damit machen. Der Film von Nonoxinol 9 auf den Lippen. Der Geschmack von Latex und Spermizid. Die Säure von Center Shock. Ein Film, den sie sich wegwischt, auf den Handrücken. Schlieren, wie die eines Insekts an einem Baumstamm. Glanz.

Res wollte ein Glanz sein. Nicht der Baumstamm, sondern das Glitzernde auf ihm, keine Wurzeln, keine Borke, im Nebel der Nebelmaschine verschwinden. Aber die Zauberkugel setzte sie auf die Rückbank eines Taxis, um sie von einem Hotel zum anderen zu fahren. Von einem Stern zu fünf.

Die Künstlerin wurde hier nicht eingecheckt. Für sie wurde nur eine Suite umdekoriert. Flaschengrüne Wände. Ein dicker Flor voller Pflanzen. Ein Schmuckkästchen, das von vorne beschienen wird.

Es ist so still.

Die Künstlerin schläft.

Aber eine Frau geht ihr durch die Haare, mit vier Fingern und einem Kamm, während eine andere mit einem Fettstift an ihren Lippen hängt, sie glänzend umrundet, damit sie in hellen Blitzen nass erscheinen.

Es surrt im Raum.

Hohl.

Da ist ein leerer Kühlschrank in einer zu großen Küche. Ohne dass jemand seine Knöpfe drückt, gibt er Eiswürfel aus. Sie fallen in kein Glas, schmelzen zu sechst in grauer Eiswürfelausgabe, tränen vom Kühlschrank hinab.

She’s so lucky.

Ein Glätteisen zischt letzte Feuchtigkeit aus totem Haar.

She’s a star.

Und Nebel dampft aus seinen Spitzen.

Die Rezeptionistin ist das Hotel, ist alle Betten, Gäste, alle, die hier schon mal Champagner getrunken haben, bündeln sich in ihr, zu einem endlosen Zopf umflochten von weißer Wäsche, verknotet mit Fischrogen und warmem Toast, mündet er in türkisfarbenes Gel, das ihr aus den Augen glänzt.

Sie ist ein Barcodescanner. Zahngereinigt mit origamigefalteten Servietten, rollt sie ihre Augen an Res herab, registriert den viel zu großen Mantel auf schmalen Schultern und die vom Nachtschweiß im Nacken noch feuchten Locken.

Res riecht nach Druckerschwärze und Kaffee, nach einem vor Wut rauchenden Taxifahrer hinter einer Plastikplane, riecht nach trockenem Frühstück aus einem Karton. Ohne Milch. Wer im Plaza schläft, bezahlt für den Abstand, den die Rezeptionistin zu Res einhalten muss, ihr zahngereinigter Kopf reckt sich. Immer höher. Die Uhr tickt. Was Res sich immer ausgemalt hat, spricht sich viel zu schnell in das Schwarz der Nasenlöcher, die es aufsaugen und im Rachen staubfrei umwandeln zu: Raum 237.

Es ist ein Ticket, das Res der Rezeptionistin aus dem Mund zieht. Feucht wie eine Briefmarke muss sie sich frankieren, das Ticket an ihr Revers heften, sonst darf sie das Hotel, den Raum, ja, den Teppich, auf dem sie steht, nicht betreten haben. Denn all diese betretenden Blicke sehen ihr doch an, dass sie hier kein Gast ist. Die Nähte ihres Mantels sind nur mit heißer Nadel gestrickt, der Fahrstuhl würde sie nicht fahren. Zu löchrig. Da zieht es doch durch. Die Fahrt würde schwerer, würde kosten. Aber jetzt ist sie frankiert. Ihr Eindringen mit schlechter Naht erklärt.

Raum 237.

Der Aufzug steht zentral im Bild, öffnet sich wie ein Reptilienauge, und Res geht hinein, in die Wand, in das Tier. Hotel. Kurz steht sie genau in der Mitte des Bildes, teilt es. Das sieht unnatürlich aus. Unheimlich. Der Lobby Boy trägt Lila.

Seine Zähne blitzen so unmittelbar, dass Res die Augen schließt.

Sie stellt sich lieber etwas anderes vor. Die Künstlerin mit Cola-Dosen in schneeweißen Haaren. Sie schaut auf ihre Lippen, geschminkt wie Sauerkirschen, tiefrot, fast schwarz und leicht nass, weil leicht nass lebendiger ist. Begehrlich. Ein Körper in einem kalten Pool. Wassertropfen auf einer Haut, die sich zusammenzieht in kleine Berge, das ist cool wie die stahlgelackten Fingernägel, die die Künstlerin in einer Wählscheibe versenkt, um sie zu drehen, zu einer Nummer, die ihr Gesicht weißelt.

Bild für Bild wird sie blasser.

Bis sie eine gläserne Flasche in ihren Armen wiegt, wie ein Baby. Nothing really matters. Die Künstlerin singt in einem Mantel, der sich lackschwarz dem Himmel angleicht, an dem ein Gewitter tönt, aber regnen tut es nicht. Also wirft sie die Wasserflasche zu Boden, und sie zerschellt in diamantener Gischt, unter ihrem Tanz auf einem Stuhl, so silbern wie ein Donnern.

Wie macht sie das?

Dass alles an ihr strahlt. Sie ist ein Exponat von einer Person. Klein und zierlich, aber so mächtig vor den schwer verkleideten Wänden, zwischen denen sie in ein Mikrofon singt, die Haare sandig, strähnig und irgendwie so hochgebunden. Sie beherrscht das irgendwie, hat keine Mühe, muss sich keine geben, andere geben sich die Mühe für sie. Ihr muss nur zugeschaut werden, wie sie von Sendung zu Sendung geht, in dieser Welt hinter dem Fernseher, wo sie alle leben in tiefsitzenden Hosen, die unter Applaus in Räumen einlaufen, immer kleiner werden, bis sie Bikinis sind auf Bühnen ohne Wasser, wo sie sich winden, tanzen, mit den Beinen in kaum sichtbaren Netzen, als wären sie Fische, gefangen, um sich auszuleben in den immer wechselnden Landschaften ihrer immer gleichbleibenden Gefühle. Lust und Gier und Liebe sind ein Glas kalte Cola, neben knallroten Geschenken im Schnee vor einem Abendhimmel im zu gelben Kerzenlicht.

Wir sind die Sehnsucht nach kindlichem Konsum, singt ein Chor von Putten in weißen Leibchen.

Almost Heaven.

Trauer gibt es hier nur in Balladen, aus denen Lust und Gier ausgeblutet sind wie die Farbe. Die pralle Weihnachtlichkeit fehlt, weil die Liebe sie verlassen hat. Andere Gründe für Schmerz gibt es nicht, denn hinter dem Fernseher gibt es weder Fabriken noch Fachkräfte, alles ist von Windmaschinen und Fächern bewegte Lust, sich auszuleben, aus dem Körper heraus ist das keine Arbeit, das ist die Energie des Moments. Wie zufällig kann Frances Scott zu jedem Song Choreografien tanzen, synchron mit Hunderten, in pinkfarbener Unterwäsche über Körper gewordenem Leder. Eine Ekstase schweren Atems geht über das Mikro vor ihrem Mund in Res’ Ohren.

Ein Hauchen.

Hecheln.

Ein leicht feuchter Schweiß und immer dieser Glow auf Haut und Retina.

Die Künstlerin, wie sie mit dem Daumen über ihre Unterlippe streift, um aus dem Bild zu treten. Nothing’s gonna change my world. Aber sie tanzt nicht mehr, wie damals, das ist nicht mehr zeitgemäß. Sie schreibt ihre Songs selbst, spielt sie auf der Fender Stratocaster und in Filmen, die sie produziert. Schon so viele Leben hat sie gelebt. Wie eine Puppe im pinkfarbenen Karton. Es muss unmöglich sein, sie zu treffen. Ist sie nicht in allen Schubladen, also bei jedem schon zu Hause? Es kann sie nicht an nur einem Ort geben. Das Angeschaute schaut nicht zurück.

Oder doch?

Ein Scheinwerfer geht auf Res.

So, so, mit Frances Scott reden.

Ein Enthusiast brüllt hinter grellem Licht. Er geht hin, wo es wehtut und tut weh, wo er hingeht.

Das scheint Ihnen ja sehr richtig wichtig zu sein.

Er lacht so borstig. Ein Besen, mit dem man die Terrasse reinigt.

Warum denn?

Überbreites Grinsen streckt seine Frage, als wäre sie nur ein Geländer zum nächsten Gelächter, denn jede Frage ist sowieso ein Scherz. Was weiß man schon? Wirklich. Res hält sich die Hand vor das Gesicht, blinzelt zwischen den Fingern hindurch. Da ist eine Scham, die sie kurzerhand zur Sache aller macht:

Mit Frances Scott reden. Will das nicht jeder?

Unsicherheit liegt in ihrer Stimme, aber ihr folgen Schnitt und Musik, und Schnitt und Musik geben Res’ Unsicherheit Nachdruck. Das will jeder. Muss jeder wollen, denn wo Schnitt und Musik, da kein Zweifel, da nur rhetorische Bejahungsekstase.

Schnitt.

Einer im Lachsschinkennetz sagt, er will rein gar nichts über Künstlerinnen lesen. Pop, also das interessiere ihn nicht. Er höre ihn vielleicht, wenn er sich die Tonausgabe seines Telefons in die Ohren stecke, auf dem Laufband, auf dem er versucht, das Kantinenessen, das er gerade erst vom Knochen genagt hat, daran zu hindern, sich an seinen Knochen wieder anzusetzen. Pop, sagt er schwitzend – denn es ist anstrengend, die Fleischatome davon abzuhalten, ihre natürliche Nähe zum Knochen zu suchen –, Pop ist nicht mal Musik, das ist ein Mangel, dem nackte Haut zur Beihilfe gereicht wird. Bach, Schubert, Brahms, sagt er. Umgeben von Spiegeln und stumpfen Matten weiß Res, sie hat es verpasst, ihren Körper in den Hallen des Turnschuhinnengeruchs an die Maschinen zu gewöhnen. Und nun ist es zu spät. Sport und Macht machen ihr nur schweißnasse Hände. Sie ist Schülerin forever. Im Bühnenoutfit. Always ultra gelangweilt von ihrer Machtlosigkeit, aber mit hohem Plateauabsatz unter der Bank wird getrommelt mit dem Bleistift auf das leere Heft. Taktlos der Lehrer, ein Lachsschinkennetz, das unter ihren Tisch schaut und fragt:

Und Sie, Res? Arbeiten Sie nun in der Bahnhofsgegend?

Die Kindergesichter lachen, schmieren Schlampe auf ihren Tisch, obwohl Res damals noch nie Nonoxinol 9 auf den Lippen hatte, nur Schaumstoff auf den Ohren. Im Fernsehen, denkt sie, wäre alles anders gewesen, da hätten sie gemeinsam auf dem Schulflur getanzt. Girl, you’ve got me blinded, hätten sie Kaugummi kauend gesungen, unter glitzerbestaubten Lidern Bälle gedribbelt, bis es geklingelt hätte und das Licht ausgegangen wäre.

Der Aufzug geht auf.

Ein Handschuh greift hinein, holt Res heraus.

Warm dampfen ihre Ängste aus der Kleidung, als sie sich setzt.

Ihr gegenüber.

Frances Scott in Cowboy-Boots. Schwarzbraun sind sie, wie die geschichteten Lakritzblöcke des Colorado-Mix. Dicker Sweat umsäumt ihre Beine, mündet an ihrer Hüfte in einem Gummizug, der auf den Schienen einer Boxershorts fährt, verfolgt von deren Schriftzug, der sich immer und immer wieder überholt. Darüber Haut, die in einem T-Shirt endet, wie eine Papiertüte ist es verknittert, unter einem Jackett, dessen Wolle kleine Kugeln gebildet hat, in denen sie eingeschlossen sind, seine Erinnerungen an die Zeit mit dem Star. Wertvoll sind sie, wie die schweren Messingknöpfe, die betagten Blumen gleich den Saum herunterhängen. Gelangweilt wirken sie, wie die Ringe unter ihren Augen, die sich auf diesen Sessel fläzen, deren Lehne drei pflegende Frauen entwachsen. Eine dampft, eine spritzt, eine kämmt. Die Künstlerin ist ihre Pflanze. Ein Efeu, das mit seinen Tentakeln durch den Raum rankt, die Tür verschließt, den Atem verschlägt und dennoch so völlig in sich zurückgelehnt in die Taschen seines Wolljacketts fasst, als suchte es da etwas.

Das Ticket von der Rezeption.

Raum 237.

Vielleicht ist die Künstlerin sich nicht mehr sicher, ob sie wirklich hier sitzen soll?

Ob es das ist. Gewesen sein kann. Ihr Traum. Was hat sie denn gelöst?

Zwanzig Minuten habe ich, sagt Res in dem Moment, in dem andere ihren Namen sagen würden. Und dünner Sprühnebel geht auf die Künstlerin nieder, benetzt sie wie eine Cola-Dose, die Res öffnen will, auf einem Gerüst stehend, nur in Jeans, wenn das doch ginge, ihre Brüste also so fest wären wie ein Schild, nichts ihr Ureigenes, Lebendiges, Verstand und Gefühl, Stolz und Vorurteil, die sie bändigen, an den Körper binden muss. Wenn ihr Körper doch nur ein Behältnis wäre, eine Cola-Dose, unstrittig im Design, hart, fest, süß, dann würde sie sich trauen, sich die Künstlerin in den Rachen zu schütten. Und was würden die Gardinen dann zurückgezogen, was würden sie angesehen von all diesen Frauen in Büros, die sich die Anzüge der Männer abgeschnitten und um den Körper drapiert, sich darin eingerollt haben, wie eine Leiche im Teppich.

Sie würden sie so beneiden. Niemand anders als sie würden sie sein wollen. Und in all ihrer unerfüllten Sehnsucht dann Cola ziehen, just for the taste of it, unten am Automaten neben Park- und Stechuhr, vor diesem Gebäude, das sie fernhält von einem Leben ohne Scham.

In endlosem Genuss.

Ob es das denn geben kann? Natürlich wären sie bereit für ein Interview mit diesem Mann aus dem Fernsehen, lächelnd stünden sie vor seinem breit grinsenden Mikrofon, über das hinweg er sie dann fragen würde:

Wirklich wahr, dass Sie Ihren hart verdienten Lohn für Symbole ausgeben, die Ihre Sehnsucht ausdrücken, ihn erst gar nicht verdienen zu müssen?

Gelächter.

Res lässt ihre Fersen miteinander schließen und die Knie zur Seite kippen.

Die Künstlerin zieht eine Packung Nelkenzigaretten aus ihrem Wolljackett.

Res schüttelt ihre Uhr den dünnen Arm hinunter.

Es ist eine grüne Uhr, sie scheint nach Minze zu riechen, so grün. Das Digitaldisplay zeigt Buchstaben statt Zahlen, sie leuchten durch den Nelkenrauch, den Res einatmet, so begierig, als wollte sie die ganze Nelkenrauchwolke in sich aufnehmen.

Es spritzt.

Die Zigarette der Künstlerin zischt, wie verwundet von Wasser. Ihr Blick in Res’ Gesicht rutscht ab, über ihren Hals, ihre braune, mulchige Kleidung hin zu dieser Uhr, wie ein Kaugummi am Handgelenk. Sie scheint nicht zum Rest zu passen. Wie zwei Zeiten an einem Körper, als wäre sie undicht, die Zeit. Irgendwo findet sich immer ein Leck. Eine Wasserrutsche zwischen 1997 und 2007. Mit zwei Fingern gleitet Res die Biesennaht ihrer Hose entlang zu den Schuhen. Tennisschuhen. Schaut verlegen auf.

Sie müsste jetzt Fragen stellen, aber sie schlägt die Beine übereinander.

Erst das linke über das rechte, dann wieder das rechte über das linke.

Die Künstlerin ascht auf samtenen Teppichboden.

Der Film, sagt Frances Scott dann.

Und Res sagt: Ja.

Also im Grunde ist es keine Science-Fiction, es ist Science-Future. Der Film erzählt, was passieren wird. Später.

Glut knistert.

Ein grünes Blatt bewegt sich. Ist das. Haben sie Ihnen. Also, haben sie dir gesagt, dass du das sagen sollst?

Kondenswasser liegt auf jedem von Res’ Worten.

Die Künstlerin zieht eine Papierrolle aus ihrem Jackett und reicht sie ihr. Res will sie lesen, aber kann die Zeilen nicht entziffern.

Du wirst diese Sätze – sie kneift die Augen zusammen – dann natürlich immer wieder anbieten, also bis sie überall Schlagzeile geworden sind und den Menschen das Wangenfleisch einreißen, um sie über den Boden in die Kinos zu ziehen, wo sie dann, immer noch am Haken hängend, sich endlich Salziges in die Erwartungswunden streuen können.

Druckreif, sagt die Künstlerin.

Dafür werde ich bezahlt, sagt Res in einer Betonung, die sie sich selbst nicht glaubt.

Wirf die Zettel doch weg. Es ist eh alles Unsinn, sagt die Künstlerin. Jede Science-Fiction ist immer Science-Future und jede Behauptung einer Future sowieso Fiction.

Eine der pflegenden Frauen beugt sich vor, schnappt mit dem Glätteisen nach einer der Strähnen des Popstars, zwängt sie ein, bringt sie zwischen glühenden Zangenbacken zum Dampfen.

Ich habe meine Fragen vergessen, sagt Res.

Und den Film auch nicht gesehen.

Sie wirkt fahrig, geht am Ende des Satzes mit der Stimme nach oben, als löste er sich dann auf. In dieser Unsicherheit. Sie traut ihren Worten, jedem dieser Sätze nicht. Was sagt sie denn da? Sie habe den Film nicht gesehen? Das kann doch nicht sein. Das ist ihr noch nie passiert. Wie kann das ausgerechnet in diesem Moment passieren. Es hätte ihr kein wichtigeres Interview geben können. Wahrscheinlich erinnert sie sich nur nicht. Sie –

Die Glättzange schnappt vor Res’ Gesicht auf, zu, klappert wie eine an der Steckdose angeschlossene Schlange.

Es ist eigentlich völlig egal, welche Fragen du stellen wolltest. Ich bin längst ein Automat. Ich kann nichts anderes mehr antworten als das, was ich gestern schon geantwortet habe. Vorgestern. Ich habe rund um die Uhr nur über diesen Film gesprochen. Ich kann ihn mir nicht mehr neu erschließen. Er ist tot und zerfleddert in die immer gleichen Satzbausteine.

Sie lächelt, es spritzt.

Das letzte Bild des Films ist das Baby. Wir haben es auf Korsika gefilmt. Es war so warm. Wir waren wie eine Familie am Set. Mit dem Baby, das drei Babys war. IVF TO MOVIES heißt die Firma, die Drillinge an Filme verleiht. Es ist ein rosafarbener Van, wie ein Eiswagen. Es klingelt, wenn er an das Set kommt.

Scarborough Fair. Simon & Garfunkel, sagt Res.

Die Künstlerin legt den Kopf schief.

Das ist die Melodie der Eiswagen.

Kenne ich nicht, sagt die Künstlerin.

Ich habe den Film nicht gesehen.

Frances Scott beugt sich vor.