Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

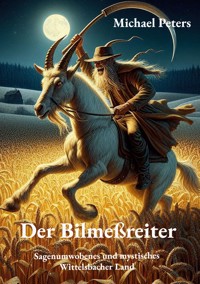

Im Land zwischen Lech, Donaumoos und Dachauer Moos sind zahlreiche Sagen überliefert. In fast jedem Dorf oder Weiler kannten die Leute Geschichten von gruseligen Spukgestalten, Irrlichtern, Zwergen, Wassergeistern oder Nixen. Vieles davon ist heute in Vergessenheit geraten. Dieser Landstrich heißt heute "Wittelsbacher Land", benannt nach dem Adelsgeschlecht, das über 700 Jahre lang die Geschicke Bayerns lenkte. Neben typischen Sagengestalten der Region, wie dem "Bilmeßreiter" und dem "Joaspudel", glaubten die Bewohner der Dörfer an allerlei wundersame Bräuche, Heilmethoden und Wetterregeln, deren Wurzeln zum Teil bis in die heidnische Zeit reichen. Ziel dieses Buches ist es, das alles nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 188

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Der Bilmeßreiter – Sagen, Mythen, Aberglauben

Die sieben Quellen

Der Pudel von St. Jodok

Der Sonntag

Das Türkenkreuz bei Oberwittelsbach

Der Montag

.......

feurige Hunde landauf, landab!

Die Heilige Afra von Augsburg

Der versteinerte Mehlsack

Der Dienstag

Der verhexte Pfarrhof

Sagen aus dem Schrobenhauser Land

Alte vergessene Bräuche in der Osterzeit

Der Mittwoch

Der Wiedergänger

Der Heilige Alto von Altomünster

Hexen und Bockreiter

Von Zwergen und Nixen

Das sagenumwobene Friedberger Schloss

Der Reiter ohne Kopf

De Butterhex

Vom Wildern, Grenzsteinruckn und andere Gschichtn

Rund um die Weihnachtszeit im Wittelsbacher Land

Der Watschengeist von Edenried

Der Donnerstag

Die Eselsburg

Alte Bauernregeln

Das Gespenst im Pfarrhof

Eine Geistergeschichte im Kloster Kühbach

Der Freitag

Das Geistlichtlein von der »Heiligsäul«

Aberglauben und Heilkunst

Der erschlagene Bauer von Altomünster

Der Tod kam zu Besuch

Der Samstag

....

und überall scheinen die Lichtlein

Der böse Geist bei der Schwarzen Lache

Von Geistern und Teufeln

Die versunkene Burg von Burgadelzhausen

....

auf dem altbairischen Oxenweg

Das Veitsbrennen

Die Blutföhre von Friedberg

....

wie einige Dörfer und Kirchen zu ihrem Namen kamen

Friedl, Friedl -geig, geig!

Wenn die Drud druckt

Fensterln in der Seelenzeit

....

umadum gehts um

Wos ko ma doa, wen da Komet oda a Weda kimmt?

Die Panduren in Andersbach

Sieben ohne Kopf

Rund um Stall und Ernte

Das liebe Vieh

Die Hexen am Weiher von Haunswies

Unglückstage übers Jahr

Die zwei Feuerkugeln

Der Schimmel von St. Laurentius

Das Birnbäumchen auf dem Lechfeld

Das geheimnisvolle Wichtelloch

Die Heilige Nacht im Pferdestall

....

und jetzt wird's nochmal richtig gruslig

Das göttliche Strafgericht

Die wilde Jagd

Was ich noch zu sagen hätte

Über den Autor

Der Bilmeßreiter - Sagen, Mythen, Aberglauben

Das Wittelsbacher Land umfasst mehr als den Landkreis Aichach-Friedberg, der sich mit dem Namen identifiziert. Im Westen begrenzt der Lech das Land, im Osten das Dachauer Moos, nördlich das Donaumoos und im Süden reicht es hinunter bis Schmiechen und Hofhegnenberg.

In welcher kulturellen und wirtschaftlichen Lebenswelt sind die Sagen, Heiligenlegenden, Wetterregeln und Mysterien im Wittelsbacher Land entstanden? Aus welchen Wurzeln nährte sich der Aberglauben?

Seit dem Ende der Römerherrschaft bis zum Beginn der industriellen Revolution zählte der überwiegende Teil der Bewohner des Landes nördlich der Alpen zum Bauernstand und lebte in Dörfern und Weilern. Ihre Lebensgrundlage bildete die Landwirtschaft. Sie befanden sich in Abhängigkeit des Adels, der Kirchenfürsten und der Klöster. Freie Bauern gab es nur noch im frühen Mittelalter. Sie verloren ihre Freiheit Stück für Stück im Laufe der Jahrhunderte. In der mittelalterlichen Ständegesellschaft und der beginnenden Neuzeit war die Landbevölkerung vollständig von ihren Lehnsherren abhängig geworden. Bei politischen Entscheidungen besaß sie keinerlei Mitbestimmungsrecht. Ihre Auflehnung im Deutschen Bauernkrieg endete für die Bauern blutig in einer vernichtenden Niederlage. Ihre Aufgabe blieb die Sicherstellung der Ernährung des Landes, das Aufziehen von Kindern und die Vermehrung des Reichtums ihrer Herren.

Die Menschen auf dem Lande lebten in einfachsten Verhältnissen. Sie standen bei Sonnenaufgang auf und gingen bei Sonnenuntergang zu Bett. Ihr Leben bestimmten in Friedenszeiten der Lauf der Jahreszeiten, die Natur und die Arbeit. Vom Wetter hing es ab, ob die Ernte schlecht oder gut ausfiel, im Land Hunger herrschte oder es ausreichend Brot für alle gab. Ohne Wettervorhersage waren die Menschen darauf angewiesen die Zeichen der Natur zu deuten. So entstanden die Bauernregeln. Diese Vorhersagen gelangen manchmal besser, manchmal schlechter.

Die Natur gab den Menschen manch unbegreifliches Rätsel auf. Erklärungen suchten sie durch die Religion und deren Priester zu erhalten.

Bis zur Christianisierung erwarteten sie diese von ihren germanischen Gottheiten. Später erklärten die Priester die Welt aus der Bibel. Phänomene wie Irrlichter, die unterschiedlichste Ursachen haben können, lassen sich auch heute nur unzureichend erklären. Möglicherweise handelte es sich um Glühwürmchen, Biolumineszenz oder sich selbst entzündende Sumpfgase. Solche Geschehnisse bildeten den Ursprung zahlreicher Sagen. Die Menschen in der alten Zeit, die nachts furchtsam durch dunkle Wälder und Hohlwege irrten, ängstigten solche Erscheinungen. In mancher Erzählung aus den Dörfern des Wittelsbacher Landes spielen schwarze Hunde, wie der »Joaspudel« eine zentrale Rolle. Schon in der germanischen Mythologie wurde der »Schwarze Hund« mit dem Tod assoziiert. Um den heidnischen Ursprung vieler Sagen zu verschleiern, wurde ihnen später ein christliches Mäntelchen umgehängt.

In der alten Zeit konnte außerhalb der Klostermauern, kaum ein Mensch lesen und schreiben. Ob nun Bauernregeln, Sagen oder obskure Heilmethoden bei Mensch und Tier, alles wurde mündlich weitergetragen. Dabei kam von Erzählung zu Erzählung Neues hinzu oder wurde weggelassen. Die Kirchenoberen bekämpften den Aberglauben immer dann, wenn sie dahinter heidnische Abgründe, Ketzerei oder den Antichristen vermuteten. Dem setzten sie die Heiligenlegenden und die heilende Wirkung der Reliquien entgegen, um die Menschen für ein gottgefälliges Leben zu gewinnen. Der Teufel wäre der Urheber aller vermeintlichen Geisterscheinungen und des Aberglaubens. Oft löste sich der Spuk in den Erzählungen dadurch auf, dass ein Kreuz am Wegrand stand, ein Rosenkranz gebetet oder ein Geistlicher zum Beistand gerufen wurde.

Der Hauptlehrer Josef Deinböck aus Haunswies hat sich Anfang des vergangenen Jahrhunderts große Verdienste um den Erhalt der Sagenwelt des Wittelsbacher Landes erworben. Er schrieb viele Geschichten auf, die ihm die Menschen in den Dörfern erzählten, welche bis dahin nur von Mund zu Mund weitergetragen wurden. Damit bewahrte er diese Erzählungen und Sagen vor dem Vergessen.

Die sieben Quellen

Auf dem sagenumwobenen Rehlinger Kirchberg wurde im Jahre 1793 anstelle eines Vorgängerbaues die neue Pfarrkirche dem Heiligen Vitus und der Heiligen Katharina geweiht.

Rehlinger Kirchberg

Nach einer alten Sage lebten vor vielen, vielen Jahren in Rehling sieben Bauern, deren Geiz rundum seinesgleichen suchte. Sie bewirtschafteten in der Bauerngasse die sieben größten Höfe des Dorfes. Deren Besitzer besaßen Geld wie Heu, und trotzdem waren sie unglaublich geizig. Die Tagelöhner, Knechte und Mägde, die bei den Bauern schufteten, hatten unter diesen Geizkragen nichts zu lachen. Oft musste das Gesinde hungern, denn ausreichend zu essen gab es nur selten. Arbeiten sollten sie jedoch für zwei. Für diese Hartherzigkeit mussten die Bauern nach ihrem Tode bitter büßen. Sie fanden keine Ruhe. Ihre Seelen sind bis zum heutigen Tage dazu verdammt umzugehen. Sie wurden zur Sühne in sieben Quellen verwandelt und im Berg eingeschlossen. Alle hundert Jahre bringen die sieben ruhelosen Seelen die Mauern des Kirchbergs zum Einsturz. In den Jahren 1746, 1846 und 1946 brach die Umfassungsmauer ein. Im Jahr 1946 kamen beim Wiederaufbau unter dem Kirchberg angeblich sieben Quellen zum Vorschein.

Wiederaufbau der Umfassungsmauer des Kirchbergs im Jahr 1946

So ist das nächste Einsturz, sollten die verwunschenen Seelen bis dahin keine Ruhe gefunden haben, im Jahr 2046 zu erwarten.

Dies ist aber nicht die einzige Rehlinger Sage. Die Leute erzählten sich, dass in der alten Zeit ein Geist umging, der den Dörflern übel mitspielte. Da die Menschen sich nicht mehr anders zu helfen wussten, baten sie den Pfarrer um Hilfe. Dieser allein konnte jedoch den Spuk nicht bannen. Sechs erfahrene Patres standen ihm zur Seite, um den Geist zu bezwingen. Mit viel Mühe, Gebeten und einem geheimnisvollen Ritual gelang es ihnen, den Geist in eine Flasche zu sperren. Aber noch war die Arbeit nicht vollendet. Ein Wagen und 16 Pferde waren nötig, um die Flasche fortzuschaffen und anschließend im nahen Wald viele Fuß tief zu versenken. Auf das Gefäß legten die Leute zwei zum Kreuz gebundene Äste und wälzten noch einen großen Stein in die Grube. Schließlich wurde das Loch mit Erde zugeschüttet.

Der Pudel von St. Jodok

Der Mesner der St. Jodokkapelle bei Haunswies lebte früher in einem kleinen Haus direkt neben der Kapelle.

St. Jodok bei Haunswies

Im Jahr 1870 erschütterte ein brutales Verbrechen während der österlichen Zeit das Wittelsbacher Land. Ruchlose Mörder hatten das Mesnerehepaar von St. Jodok, den 62-jährigen Konrad Bäumel und seine 60-jährige Frau Anna hinterrücks mit einem Beil erschlagen. Noch Jahrzehnte nach dem Mord war die blutige Tat landauf, landab Gesprächsthema. Immer wenn die Geschichte weitererzählt wurde, veränderte sie sich ein wenig. Mal wurde etwas hinzugefügt, mal etwas weggelassen. Angeblich blieb die Tat ungesühnt und die brutalen Verbrecher konnten sich ihrer irdischen Strafe entziehen. Tatsächlich jedoch wurden die Mörder in Augsburg abgeurteilt. Viele Menschen schenkten oder wollten der Wahrheit keinen Glauben schenken. Sie fügten dem tatsächlichen Sachverhalt immer neue Halbwahrheiten hinzu. Die Erzählungen wurden von Mal zu Mal abenteuerlicher.

Bereits kurz nach dem Doppelmord am Karfreitag des Jahres 1870 verbreitete sich in den umliegenden Dörfern das Gerücht, dass es um die Kapelle herum »umgehe«. Die alten Leute hätten einen Pudel besessen, und dieser würde nun herrenlos durch die Wälder um Haunswies streifen. Der eine oder andere wollte das Tier noch gesehen haben, obwohl es nach menschlichem Ermessen längst gestorben sein musste. Im Volke hieß es bald, dort gehe der »Joaspudel« um. Viele Geschichten rankten sich um diesen geheimnisvollen Hund.

Vor vielen Jahren machten sich eines Nachts Musikanten aus Griesbeckerzell todmüde auf den Heimweg. Sie hatten zum Tanz aufgespielt, und die Mitternachtsstunde war bereits angebrochen. Da begegnete ihnen der Pudel. Er saß ruhig am Waldrand, wo ihr Weg von Unterschneitbach kommend das Sträßlein nach St. Jodok kreuzte. Obwohl die späten Wanderer vor Angst wie gelähmt waren, tat er ihnen nichts. Jedoch wuchs er und wuchs, bis er schließlich größer war als die verängstigten Griesbeckerzeller zusammen. Erst ganz langsam und dann immer schneller werdend, rannten sie nach Hause. Am nächsten Tag erzählten sie dem ganzen Dorf von ihrer unheimlichen Begegnung.

Ganz anders endete die Begegnung mit dem »Joaspudel« für Jockl, einem Igenhausener Bauern. Der junge Mann stand im Ruf, den Mund gerne voll zu nehmen. Eines Abends war es wieder so weit. In der Wirtschaft saß er mit einigen anderen jungen Burschen zusammen und leerte ein Glas Bier ums andere. Die Augen der Zecher blitzten im heftigen Disput über den »Joaspudel«. Erst vor kurzem sei er bei der Jodokkapelle gesehen worden. Man könne seiner Spur von dort bis zur Salzkapelle bei Latzenhausen folgen. Dort scheuten die Ochsen eines Fuhrwerks vor dem dämonischen Tier. In Laimering wären die Pferde eines Gespanns vor dem Hund durchgegangen und bei Aindling sei er bellend in den Wald gestürmt, dass die Bäume krachten, der Boden erzitterte und die Funken stoben. Ein Oberschneitbacher, der mit seinem Langholzfuhrwerk nach Augsburg unterwegs war, sei ihm ebenfalls begegnet.

Der »Joaspudel«

»Das ist doch alles nur ein Witz! An so einen Schmarrn glaub ich nicht! Ihr schwätzt daher wie Angsthasen und alten Weiber, sonst nichts!«, grölte der Maulheld.

»Sag so etwas nicht, Jockl!«, erwiderte einer seiner Spezln. »Ich hab ihn selber schon bei der Kapelle gesehen. Mir hat er sich in den Weg gestellt, und ihr wisst alle, dass ich mich vor nichts und niemand fürchte!« Die anderen nickten zustimmend.

Nur der Jockl, der große Sprücheklopfer, frotzelte und spottete weiter: »Ja, ja, vor nix hast du Angst, aber vor diesem räudigen Köter hast du Schiss. Du hast die Hosen voll! Ich sag dir, du bist ein Schlappschwanz! Wart nur, wenn mir das Vieh über den Weg läuft. Mit den bloßen Händen werde ich es in der Luft zerreißen!« Er konnte kein Ende finden.

Um es kurz zu machen: Eines Tages fand man den Jockel bei St. Jodok auf der Straße tot in seinem Blut. Der Geldbeutel war prall gefüllt und das Messer steckte in der Scheide. Kein Straßenräuber hatte ihn überfallen, sondern seine Kehle war zerfetzt. Der »Joaspudel« hatte die Schmach gerächt.

Der »Joaspudel«.......

Kurz darauf traf der Pudel fast an derselben Stelle auf einen Bauern aus Igenhausen. Dieser hatte sich nach Sonnenaufgang auf den Weg nach Augsburg gemacht. Eine Weile umkreiste der Hund Pferd und Wagen des vor Angst zitternden Igenhausers. Von einem Augenblick auf den nächsten sprang der Pudel mit einem Riesensatz hinten auf das Fuhrwerk. Seine Augen schienen dem Bauern so groß wie Wagenräder zu sein. Der »Joaspudel« rollte drohend mit seinen riesigen funkensprühenden, dunkelroten Augäpfeln. Der Bauer schlug verzweifelt mit der Peitsche nach dem Ungeheuer und traf es sogar, so erzählte er es jedenfalls später. Kurz erschreckt verließ der Hund den Wagen, sprang aber sofort wieder hinauf. Die Pferde schwitzten und zitterten. In einem Augenblick zogen sie an, im nächsten wieder weigerten sie sich auch nur einen Schritt zu tun. Bei der Jodokkapelle verschwand, wie durch ein Wunder, der Pudel von einem Moment auf den anderen und der Bauer konnte unbehelligt mit seinem Fuhrwerk den Weg fortsetzen.

....versteht keinen Spaß

Der Sonntag

Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts begann die Woche mit dem Sonntag, dessen Name auf die germanische Göttin Sól zurückgeht, welche auch Sunna genannt wurde. Sól gehörte zum Göttergeschlecht der Asen. Sie steuerte in der germanischen Mythologie den Sonnenwagen über das Firmament. Die Göttin fuhr mit ihrem Gefährt über den Himmel, gezogen von den Pferden Arvakr (der Frühwache) und Alsvidr (der Allgeschwinde). Die Sonne erschufen die Asen aus einem Funken. Die christliche Kirche setzte den Tag an den Wochenanfang, da am Ostersonntag an die Auferstehung Christi und am Pfingstsonntag an die Ausgießung des Heiligen Geistes erinnert wird.

Der Sonnenwagen

Der Sonntag galt bei unseren heidnischen Vorfahren als Glückstag, der in Beziehung zur Wärme spendenden Sonne stand. Die am Sonntag geborenen Kinder galten als Glückskinder und Geistseher. Sie würden leicht zu Reichtum gelangen und Dinge sehen, die anderen verborgen blieben. So setzte es sich in christlicher Zeit fort, Kinder sollten an einem Sonntag getauft werden. Einer am ersten Tag der Woche geschlossenen Ehe wäre ein glücklicher Verlauf beschieden. Dagegen würde die an diesem Tage getane Arbeit keinen Segen bringen, denn in der Bibel steht: »Du sollst den Feiertag heiligen!« Weiter hieß es: Bäume, die am Sonntag geschnitten werden, sterben ab. Und, wer ein am Sonntag geschneidertes Kleid trägt wird erkranken oder vom Blitz getroffen. Auch sei es nicht ratsam, an diesem Tag die Kinder zu baden. Erkrankt ein Mensch am ersten Tag der Woche, so würde er lange nicht gesunden. Sich am Sonntag etwas zu leihen würde ebenfalls nur Scherereien bringen.

Nun erwartete man von diesem Tag auch positive Dinge: In sonntags genähten Hemden stürbe man seltener. Der Tag begünstigte die Gesundung von Mensch und Vieh. Wen ein Überbein (runde Verhärtung unter der Haut) plagen würde, sollte an einem Sonntag zu einem Holunderbusch gehen, ein Blatt abreißen und damit das Übel einreiben. Kurz darauf müsste es verschwunden sein. Ein weiterer Rat fürs liebe Vieh: Man gebe einem Pferd an drei Sonntagen hintereinander vor Sonnenaufgang drei Hände voll Salz und 72 Wacholderbeeren zum Futter. Im Anschluss reibe man dem Tier mit warmem Essig die hinteren Schenkel ein und es würde niemals von der Steifheit befallen werden.

Sonntag (Zeichen der Wochentage stammen aus Ulmer Kirchenbüchern des 17. Jahrhunderts)

Das Türkenkreuz bei Oberwittelsbach

Auf den Weg von Aichach nach Oberwittelsbach findet man linkerhand, tief im Holz verborgen ein Kreuz, das seit Menschengedenken »Türkenkreuz« genannt wird.

Viele unheimliche Orte befinden sich dort in unmittelbarer Nähe. Von dem Kreuz aus kann der Wanderer das Totenschiff erreichen, eine Erhebung im Wald auf dem einst eine kleinere Burg gestanden haben soll. Am Beginn des Wegs von Aichach nach Oberwittelsbach liegt rechts der Kellerberg, wo in alter Zeit der Aichacher Galgen gestanden haben soll. Mit der Erzählung konnte man vor 60 Jahren noch die Kinder erschrecken, damit sie nicht in den alten Eiskellern spielten. Tatsächlich befand sich die Hinrichtungsstätte jedoch direkt an der Schrobenhausener Straße, am Abzweig nach Oberwittelsbach. Und oben in Oberwittelsbach thronte einst die zerstörte Burg des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, des Königsmörders.

Das Türkenkreuz

Nun zur eigentlichen Geschichte dieses Ortes und des Kreuzes. Wie so oft in der Vergangenheit zogen marodierende Horden durchs Land, ob sie nun vom Balkan oder aus Ungarn kamen, ist heute vergessen. Die Soldateska zog brandschatzend, plündern, die Frauen schändend und mordend durch die Gegend zwischen Lech und Isar. Eines jedoch ist sicher: Das Kreuz hat weder etwas mit dem Osmanischen Reich noch mit irgendwelchen Türken zu tun.

Einer dieser Wegelagerer hatte den Kontakt zu seinen Kumpanen verloren und streifte alleine durchs Land. Vermutlich hatte er vor lauter Gier den Hals nicht voll genug bekommen und darüber verpasst, dass seine Spießgesellen bereits weitergezogen waren. Er wanderte durch den Wald, verirrte sich und wusste nicht mehr, wo er sich befand. Die Rettung schien nahe, denn er stieß auf einen Bauern, den er vermutlich für ziemlich einfältig hielt. Der Kriegsknecht merkte, dass der Mann Angst vor ihm hatte, denn dieser wollte sich sofort aus dem Staub machen. Aber dafür war es nun zu spät. Der Soldat verstellte ihm den Weg. Der Ungar, Kroate, Pandure oder wo zum Teufel er auch immer herkam, schrie ihn an: »He, Bauer! Sag mir, wo geht es hier in die nächste Stadt?« Der Gefragte musterte ihn mit angstvoller Miene. Dann entdeckte er den schweren Sack, den der Plünderer über den Rücken geworfen mit sich schleppte. Er vermutete, dieser wäre mit Diebesgut prall gefüllt. So kam dem Landmann der Gedanke: Warum sollte dies alles nicht ihm gehören? Die Aussicht auf reichen Gewinn verdrängte die Angst. Er bot sich an mitzukommen und dem Soldaten den Weg in die Stadt zu zeigen. Der Bauer führte ihn tiefer und tiefer in den Wald hinein und passte den richtigen Moment ab. Dann spaltete er dem Kriegsknecht mit der Axt, die er mit sich trug, den Schädel. Er erschlug ihn wie einen räudigen Hund. An Ort und Stelle verscharrte der Mörder sein Opfer. Den bis zum Rand mit Diebesgut gefüllten Sack nahm er an sich. Viele Jahre später, durch das Raubgut zu ein wenig Wohlstand gekommen, bereute er seine Sünde. Er errichtete zur Sühne an dem Ort, an dem er sein Opfer vergraben hatte, ein Kreuz. So erzählte man sich die Geschichte in den umliegenden Dörfern.

Im Jahr 1940 ließ der Oberforstverwalter Sollacher aus Unterwittelsbach das Kreuz erneuern.

Der Montag

Die Benennung der Wochentage geht auf die vorchristliche Zeit, vor allem auf die germanische Götterwelt, zurück. In der alten Zeit waren mit den einzelnen Tagen viele mystische Vorstellungen verbunden.

Mani steuert den Mondwagen

Den Montag verknüpften die Menschen mit der Symbolik des Mondes, seiner stetigen Veränderung und Verbindung mit der Dunkelheit. Aus diesem Grund folgte am Montag mancher Bewohner des Wittelsbacher Landes absonderlichen Regeln. An diesem Tag unternahmen sie nichts, was langfristig angelegt war. Montagskindern sagte man kein langes Leben voraus. Es galt als ratsam sich für diesen Tag nichts Wichtiges vorzunehmen, nicht zu heiraten, keine Verträge abzuschließen, keine neue Arbeitsstelle anzutreten oder auf Reisen zu gehen. Ehen, die am Montag geschlossen wurden, hätten keinen Bestand. Bauern sollten nicht mit der Ernte beginnen, denn sonst würde der Ertrag gering ausfallen. Dienstboten, die montags ihren Dienst antraten, blieben vermutlich nur kurz oder würden großen Schaden anrichten. Es wurde auch

geraten keinesfalls Wäsche zu waschen. »Montagsanfang hat keinen guten Fortgang!« Es gab natürlich auch Berufe, für die dieser Tag Erfolg versprach zum Beispiel für Diebe.

Die enge Beziehung des Mondes zur Nacht verlieh angeblich Hexen, Zauberern und bösen Geistern am Montag mehr Macht, als an jedem anderen Wochentag. Wenn einem eine Person nicht ganz geheuer war, sollte man ihr an diesem Tag lieber aus dem Weg gehen. Jedoch wurde empfohlen montags zu sähen und zu pflanzen, da der Mond als Förderer der Fruchtbarkeit galt.

Der Ursprung des Namens Montag geht auf den germanischen Gott Mani zurück. Mani gehörte wie seine Schwester Sol zum Göttergeschlecht der Asen. Er steuerte den Mondwagen, den seine zwei Helfer, »Bil - die Abnehmende« und »Hjuki - der zu Kräften Kommende«, über die Erde zogen. Mani und Sol waren Kinder des Riesen Mundilfari. Dieser benannte seine Kinder wegen ihrer Schönheit nach dem Mond und der Sonne. Deshalb setzten die Götter in der germanischen Mythologie Mani und Sol als Wagenlenker dieser Himmelskörper ein. Mani fuhr wie seine Schwester mit einem von Pferden gezogenen Wagen mit dem Gestirn über den Himmel. Dies erklärte die enge Verbindung zwischen Sonntag und Montag. Sein Gefährt wurde ohne Unterlass vom Wolf Hati verfolgt. Am Tag des Weltunterganges würde der Wolf das Gespann von Mani einholen und den Mond verschlingen.

Montag

..... feurige Hunde landauf, landab!

Der »Joaspudel« war der bekannteste dieser Spezies. Überall im Wittelsbacher Land wollten ihn die Leute gesehen haben. In Gallenbach nannte man ihn zum Beispiel den »Santiaspudel«. Das Volk fürchtete sich vor dieser übernatürlichen Spukgestalt. In der alten Zeit erzählte man sich an langen Winterabenden am warmen Ofen die Geschichten von furchterregenden schwarzen Hunden, die als Symbol des Teufels galten. In die Weltliteratur Eingang gefunden hat der schwarze Pudel des Dr. Faust in Goethes großem Werk. Dort läuft Faust ein schwarzer Pudel zu, in dessen Gestalt sich Mephisto verbirgt. Mit ihm schließt Faust den Teufelspakt. Daher kommt auch der Begriff – des Pudels Kern.

Der Pudel des Dr. Faust

Nun zurück ins Wittelsbacher Land. In Kühbach machte folgende Erzählung die Runde: Eines Nachts wanderte ein Bauernknecht, der vor dem Heimweg in Kühbach ausgiebig gezecht hatte, zurück zur Einöde Wöresbach. Ihr könnt es glauben oder nicht, aber seinen Weg kreuzten mehrere Hunde, aus deren Augen die Funken nur so sprühten. Panik überkam den nächtlichen Wanderer. Er wollte weglaufen, aber er traute sich nicht. So schlich er sich langsam Schritt für Schritt davon, bis er ein Kreuz neben einem Brunnen erreichte. Doch was erlebte er dort? An der Tränke traf er auf weitere unheimliche Tiergestalten, die sich am Wasser labten. Dem Knecht schlotterten vor Angst die Knie. Er fasste sich ein Herz und machte sich vorsichtig aus dem Staub. Die Tiere bemerkten dies und verfolgten ihn knurrend und zähnefletschend. Erst als die ersten Häuser von Wöresbach in Sicht kamen, war der Spuk, so plötzlich wie er begonnen hatte, wieder zu Ende. Der Knecht mied zukünftig bei Dunkelheit diesen Weg. Auch um das Wirtshaus in Kühbach machte er von nun an einen großen Bogen.

Im Umkreis von Haunswies erzählten die Leute immer wieder von Begegnungen mit ähnlichen furchteinflößenden Wesen. Einem Wanderer begegnete zwischen Haunswies und Griesbeckerzell ein Hund mit funkensprühenden Augen, dem der Geifer aus dem Maul tropfte. Einer Näherin, die auf der Stör (Lohnarbeit in fremden Häusern) von Igenhausen nach Griesbeckerzell unterwegs war, erging es ebenso. Auch sie verfolgte ein riesiger schwarzer Hund. Nach dem Zusammentreffen mit diesem Tier irrte sie, von panischer Angst getrieben, viele Stunden im Wald umher. Bei Edenried wurde ebenfalls öfters ein feuriger Hund gesichtet. Angeblich hauste er dort auf einem Berg.