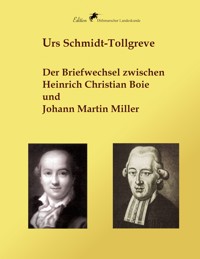

Der Briefwechsel zwischen Heinrich Christian Boie und Johann Martin Miller E-Book

Urs Schmidt-Tollgreve

3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Der Briefwechsel zwischen dem Dichter und Herausgeber Heinrich Christian Boie (1744-1806) und dem Schriftsteller Johann Martin Miller (1750-1814) liegt mit dieser Edition erstmals geschlossen vor, insoweit die Briefe der beiden Korrespondenten noch erhalten sind. Die Korrespondenz wirft nicht nur ein Licht auf den sogenannten Göttinger Hain, dem die Briefschreiber angehörten, bzw. seine weiteren Mitglieder, sondern auch auf das literarische Leben im ausgehenden 18. Jahrhundert bzw. auf die persönliche Lebenswelt Boies und Millers als Teil des kulturellen Lebens. Die Briefe Christian Rudolf Boies (1757-1795) sind ergänzend in die Arbeit eingeflossen, da er als Bruder Heinrich Christians eine gewisse Zeit lang unmittelbaren Kontakt zu Miller hatte. Auch finden sich in seinen Briefen unter anderem Informationen über Heinrich Christian Boie, die in dessen Briefwechsel mit Miller bzw. im Rahmen ihrer Freundschaft eine Rolle spielen. Die Briefe Christian Rudolf Boies geben darüber hinaus einen Einblick in das studentische Leben in Göttingen der damaligen Zeit und zudem in die Lebensbereiche der Hain-Dichter. Die Briefedition ist als weiterer Quellen-Baustein für die Forschung zu dem Göttinger Dichterbund und der Literatur des 18. Jahrhunderts zu verstehen. Hargen Thomsen führt in seinem Vorwort den kulturellen, insbesondere literarischen Umbruch in den letzten Jahrzehnten des 18 Jahrhunderts vor Augen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Hargen Thomsen

I. Einleitung

II. Zur Textwiedergabe

III. Verzeichnis der in den Anmerkungen abgekürzt angegebenen Literatur

IV. Die Briefe

V. Nachweis der hier veröffentlichten Briefe

VI. Anmerkungen

Hargen Thomsen

Vorwort zum Briefwechsel Boie – Miller

Jeder, der sich mit Geschichte beschäftigt, wird schon die eigentümliche Beobachtung gemacht haben, dass sie sich in ganz unterschiedlichem Tempo fortbewegt. Auf Phasen der Stagnation, die Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte andauern können, folgen dann manchmal Revolutionen, die in wenigen Wochen oder Monaten alles umstoßen, was bis dahin doch unumstößlich schien, und Institutionen, von denen man dachte, sie seien für die Ewigkeit gemacht, sind plötzlich im Handumdrehen verschwunden. Viele von uns haben diese Beobachtung selbst machen können, als im Herbst 1989 die deutsche Teilung innerhalb weniger Wochen überwunden wurde, von der wir doch alle geglaubt hatten, wir würden ihr Ende nicht mehr erleben (auch wenn hinterher natürlich alle es besser gewusst hatten).

Diese Tempounterschiede zwischen Stagnation und Revolution gibt es nicht nur in der politischen Geschichte, auch wenn sie hier deutlicher sichtbar sind, und ihre Folgen schneller für alle spürbar werden. Auch die Kultur- und Literaturgeschichte kennt Phasen von Stagnation, auf die dann solche folgen, in denen innerhalb weniger Jahre alles in Bewegung gerät und die Ansichten darüber, was schön und gelungen ist und was eine zeitgemäße Literatur bewirken soll, sich fundamental wandeln. Für die Zeitgenossen mag das nicht so leicht sichtbar sein wie in der politischen Geschichte, weil Altes und Neues noch längere Zeit nebeneinander her laufen, und manchmal erst eine spätere Generation bemerken kann, wie ein bestimmtes Gedicht oder ein bestimmter Roman etwas radikal Neues bringen, das sich später durchsetzen wird. Auffällig ist überdies, dass kulturelle Glanzzeiten selten mit politischen oder wirtschaftlichen Hochphasen in eins fallen.

Das gilt auf jeden Fall für die 1770er Jahre, die politisch keine wichtige Landmarke vorzuweisen haben, in der deutschen Literatur aber zu den aufregendsten Jahrzehnten zählen, solange überhaupt in deutscher Sprache geschrieben wird. Seit dem Tod der großen Barockdichter Andreas Gryphius (1664) und Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen (1676) war fast hundert Jahre lang kein Dichtername mehr aufgetaucht, den man sich hätte merken müssen. Mitte des 18. Jahrhunderts erst änderte sich das, als Gotthold Ephraim Lessing, Christoph Martin Wieland und Friedrich Gottlieb Klopstock mit ihren ersten Werken hervortraten. Alle drei hatten schon seit den 1750er Jahren veröffentlicht, erreichten aber in den 70er Jahren den Höhepunkt ihres Wirkens und ihres Ruhms. Lessing hatte 1772 mit dem Trauerspiel Emilia Galotti gezeigt, dass nicht nur das Schicksal mythischer griechischer Heroen, sondern auch das zeitgenössischer deutscher Bürger tragisch sein kann. Wieland hatte 1773 mit dem Agathon den ersten deutschen Entwicklungsroman (in griechischem Gewand) geschrieben. 1774 veröffentlichte Klopstock seine Gelehrtenrepublik, die Utopie einer Gesellschaft, deren Regeln nicht auf Macht, Einfluss und einer seelenlosen Bürokratie beruhen, sondern auf dem vernünftigen Diskurs der Besten und Klügsten (das ist nach wie vor eine Utopie!).

Diese drei waren die Vorreiter, die junge Autoren aufmerksam machten, zu Neuem anregten und begeisterten. Und dann ging es plötzlich schnell, dann kamen die Dichter und Denker plötzlich in hellen Haufen. Es ist gar nicht möglich, all die Gruppen und Grüppchen aufzuführen, die sich in kleinen Residenzstädten, großen Handelsorten, betriebsamen Universitäten oder abgelegenen Landgütern für kurze oder längere Zeit konstituierten und wieder trennten. Ein paar der wichtigsten Strömungen seien hier erwähnt.

Da war zum einen die Empfindsamkeit, deren Vordenker der Philosoph Friedrich Heinrich Jacobi war, der auf seinem Landgut Pempelfort bei Düsseldorf u. a. Goethe, Wieland und die Brüder Humboldt als Gäste empfing. Jacobi definierte den Menschen als in erster Linie empfindendes, erst in zweiter Linie rationales Wesen, und die Dichter der Empfindsamkeit trieben einen wahren Kult mit ihren Emotionen und wurden nicht müde sich in extatischen Ausdrücken der gegenseitigen Freundschaft und Liebe zu versichern (was heute oft eher peinlich anmutet).

Viele dieser Empfindsamen waren auch durch den evangelischen Pietismus beeinflusst, der einen gefühlsmäßigen Zugang zum Glauben suchte, und dem etwa Matthias Claudius in Wandsbek nahestand, oder Heinrich Jung-Stilling, der 1777 seine Autobiographie Heinrich Stillings Jugend herausbrachte, die erste Lebensgeschichte eines Mannes, der aus ärmlichsten Verhältnissen stammte. Auf katholischer Seite gab es den Münsteraner Kreis um die Fürstin Gallitzin, der auch zu protestantischen Dichtern und Philosophen Kontakt hielt.

Auf der anderen Seite des Spektrums stand der „Sturm und Drang“, so benannt nach einem Drama von Friedrich Maximilian Klinger, der zusammen mit Johann Michael Reinhold Lenz zu den bekanntsten Vertretern dieser Richtung zählt: rebellische junge Männer, die die Boheme-Attitüde selbsterklärter Genies pflegten. Für Miller immerhin war Klinger ein „Halbgott“, wie er in Brief Nr. 12 erklärt. Anders als die Empfindsamen kannten die Stürmer und Dränger auch die dunklen Seiten der Leidenschaft und kritisierten soziale Missstände.

Als dritte wichtige Gruppe wäre der „Göttinger Hain“ zu nennen, der ofiziell am 12. September 1772 von Studenten der Universität Göttingen gegründet wurde – in einem Göttinger Hain. Die wichtigsten Mitglieder waren Johann Heinrich Voß, L. C. H. Hölty, die Brüder Friedrich Leopold und Christian Stolberg und die beiden Korrespondenten des vorliegenden Briefwechsels Johann Martin Miller und Heinrich Christian Boie. Keine offiziellen Mitglieder, aber dem Kreis nahestehend waren Matthias Claudius und Gottfried August Bürger, der hier auch seine klassische Schauerballade Lenore vorstellte.

Dabei gab es zwischen den Werken der einzelnen Mitglieder große Unterschiede, z. B. haben Höltys schlichte, volksliedhafte Verse („Üb immer Treu und Redlichkeit / bis an dein kühles Grab“) nicht viel zu tun mit Voß’ weitausladenden Idyllen, die sich an antike Vorbilder und Versmaße anlehnen. Gemeinsam war allen nur der Abscheu gegenüber Wieland und dessen französisierenden Rokokoversen und andererseits die rückhaltlose Bewunderung Klopstocks (dessen Ode Der Hügel und der Hain den Namen der Vereinigung angeregt hatte). Dieser geradezu religiös anmutende Klopstock-Kult ist auch im vorliegenden Briefwechsel spürbar. Besonders Miller scheint seine Bekannten nur danach zu beurteilen, wie sie zum verehrten Meister stehen und versucht, sie in diesem Sinne zu „bekehren“.

Neben diesen recht laut auftretenden Gruppierungen gab es in dieser Zeit der literarischen Revolution auch einige leise Revolutionäre (die sich auch gar nicht als solche empfanden). So erschien 1771 anonym der Briefroman Geschichte des Fräuleins von Sternheim, herausgegeben von Wieland, aber nicht von ihm verfasst, sondern von seiner Freundin Sophie La Roche, die in der Folgezeit, ermutigt durch den enormen Erfolg des Buches, zur ersten „hauptberuflichen“ Schriftstellerin Deutschlands wurde und damit den Frauen den Weg in die Literatur ebnete.

Neben all diesen Halbgöttern und Möchtegerngenies müssen zum Schluss dieses Überblicks noch zwei echte Genies erwähnt werden, die die literarische Revolution der 1770er Jahre wesentlich mitbestimmten, nämlich Johann Wolfgang Goethe (das „von“ kam erst viel später) und Johann Gottfried Herder.

Goethes Genialität bestand vielleicht darin, dass er fähig war, alle Entwicklungen seiner Zeit aufzunehmen und zu verschmelzen. Er war mit all den oben erwähnten Personen nicht nur persönlich bekannt, er war auch offen genug, sich von ihnen anregen zu lassen und daraus kreative Energie zu schöpfen. Sein Roman Die Leiden des jungen Werther, 1774 erschienen, wurde zum Kultbuch seiner Generation, weil der Held den neuen Menschentypus repräsentiert, der sich ganz von seinen Emotionen leiten lässt und gegen die bestehenden Verhältnisse aufbegehrt. Aber (und das entging vielen seiner Leser) Goethe lieferte zugleich auch die Kritik an diesem Typus: Werther geht am Ende zugrunde, weil er sich völlig in seinen Emotionen verliert und es nicht schafft, die Vernunft als notwendiges Gegengewicht in sich zu etablieren.

Herder, aus dem heute polnischen Ostpreußen stammend, ist der unbekannteste unter den Großen seiner Zeit, weil die Unmenge an Anregungen, die er mit seinen Ideen in alle Richtungen gegeben hat, von einer Unmenge von Leuten aufgegriffen wurden, ohne dass sich einer dafür bedankt hätte (Goethe hat es immerhin getan). 1778 erschien seine Volkslieder-Sammlung, Jahrzehnte bevor die Romantiker darauf kamen, sie zu sammeln. Für Herder war wichtig, das Volk, also die einfachen Menschen, als schöpferische Kraft zu zeigen. Er entwickelte in dieser Zeit seine Geschichtsphilosophie, die er ab 1784 als Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit in mehreren Bänden veröffentlichte, ein gewaltiger Überblick über sämtliche Zivilisationen der Erde, zusammengefasst und zurückgeführt auf einen zentralen Gedanken, dass nämlich die Weltgeschichte eine kontinuierliche Bewegung zur Entwicklung der Humanität sei. Ausdrücklich war Geschichte für ihn nicht die Taten großer Männer, er verachtete die kriegsführenden Heerführer und Staatenlenker als „Henker des Menschengeschlechts“. Die treibende Kraft der Geschichte war in seiner Sichtweise die Eigenbewegung der Völker aus ihren jeweiligen klimatischen und kulturellen Bedingungen heraus hin zur Humanität.

Auf den kürzestmöglichen Begriff gebracht kann man die literarische Revolution der 1770er Jahre vielleicht auf zwei Punkte reduzieren: Erstens die Entwicklung einer deutschen Literatursprache – was in einer Zeit, in der die Gebildeten sich meist französisch unterhielten und die meisten Gelehrten lateinisch schrieben, keine Selbstverständlichkeit war. Ohne eine allen Schichten zugängliche und verständliche Sprache wäre der Übergang von einer exklusiv aristokratischen zu einer bürgerlich demokratischen Kultur nicht möglich gewesen. Und zweitens die Etablierung eines neuen Menschenbildes, worin der Mensch ein selbständiges, selbstverantwortliches, nach Humanität strebendes Wesen ist, das in sich ein Gleichgewicht zwischen Emotion und Vernunft sucht. Es ist das Menschenbild, auf dem auch unsere Gesellschaft und unser Grundgesetz aufbaut.

Soweit in aller Kürze eine Skizze der (Geistes-)Welt, vor deren Hintergrund der folgende Briefwechsel zwischen Heinrich Christian Boie und Johann Martin Miller geführt wird. Beide Korrespondenten stehen mitten in dieser Welt und ihren Bewegungen. Miller etwa schreibt mit dem 1776 erschienenen Roman Siegwart. Eine Klostergeschichte einen der Bestseller der Epoche, in dem fast das ganze Personal an Liebeskummer dahinsiecht und stirbt – Empfindsamkeit in seiner sentimental-trivialen Ausprägung. Boie scheint diese Art von Sentimentalität nicht behagt zu haben, auch wenn er im Briefwechsel verständlicherweise nur sehr vorsichtig Kritik äußert.

Boie auf der anderen Seite wusste recht gut, dass er kein produktives Talent hatte: „Ich studire die Meister der Kunst, mache aber selbst keine Versuche mehr, da ich überzeugt bin, daß kein Dichter durch Druckwerk und Röhren wird, wie Leßing sagt“ (Brief Nr. 20). Sein Verdienst liegt in der Vermittlung, und ist damit sogar ausgesprochen innovativ gewesen: Mit dem Göttinger Musenalmanach, der 1770 im 1. Jahrgang erscheint, hat er praktisch ein neues Format erfunden, das bald nachgeahmt wurde und die Literaturgeschichte nicht unwesentlich beeinflusst hat. Diese Almanache oder Taschenbücher waren jährlich erscheinende Periodika, die jungen Autoren die Gelegenheit gaben, ihre Werke zum erstenmal der Öffentlichkeit vorzustellen und auf diese Weise manche Schriftstellerkarrieren begründeten.

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts erschienen immer neue dieser Taschenbuchreihen und waren ein wichtiger Teil des Literaturbetriebs. Zur Beschickung seines Almanachs baute Boie ein Netzwerk auf, das den größten Teil der damaligen schreibenden Zunft umfasste und später auch seinem Deutschen Museum zugute kam, das er von 1776 bis 1791 herausgab. Den Musenalmanach 1775 hatte er seinem späteren Schwager Johann Heinrich Voß übergeben.

Heute ist Boie aber nicht mehr als Literaturvermittler und Organisator bekannt, sondern als Briefschreiber. Anderthalb Jahrhunderte nach seinem Tod erschien Boies Briefwechsel mit seiner späteren Frau Luise Mejer unter dem Titel Ich war wohl klug, daß ich Dich fand (zuerst 1961, weitere Auflagen 1963 und 1980), der im Kern eine sehr zarte – und äußerst unsentimentale – Liebesgeschichte ist, aber weit darüber hinausgehend die ganze Welt des 18. Jahrhunderts enthält und ganz gegenwärtig macht. Die Popularität dieses Briefwechsels der Jahre 1776 bis 1786 war so groß, dass 2016 endlich eine kritische Ausgabe in vier (!) Bänden erschien.

Dieser seltsame Nachruhm Boies als Briefschreiber erinnert uns daran, dass das 18. Jahrhundert nicht umsonst das „Jahrhundert des Briefes“ genannt wurde, weil der Brief die meistgenutzte Literaturgattung dieses kommunikationsfreudigen Zeitalters war. Jeder, der damals zur gebildeten Schicht gehörte, war Teil eines Brief-Netzwerkes, jeder hatte das Bedürfnis sich mitzuteilen, auszutauschen, Nachrichten weiterzugeben, Gedanken zu diskutieren, vor allem aber, sich unermüdlich gegenseitiger Freundschaft zu versichern. Es macht den Charme dieser Zeit aus, dass sich alles im Gespräch zu entwickeln scheint, einem Gespräch, das von Toleranz und Duldsamkeit geprägt ist und lieber anerkennt als bestreitet, lieber überredet als verbietet, und nichts Schöneres kennt als den sanften Gleichklang befreundeter Geister. In dieser Hinsicht können wir sehr viel von dieser Epoche lernen, und in diesem Sinne lohnt es sich auch, den Briefwechsel zwischen Boie und Miller zu veröffentlichen, denn in jedem dieser Briefe ist wieder das ganze 18. Jahrhundert enthalten.

Weiterführende Literatur:

Karl Weinhold: Heinrich Christian Boie. Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur im achtzehnten Jahrhundert. Halle 1868. Nachdruck Amsterdam 1970. – Enthält auf den Seiten 282-373 die einzige Sammlung von Boies Lyrik.

Urs Schmidt-Tollgreve: Heinrich Christian Boie - Leben und Werk. Husum 2004.

Dieter Lohmeier, Urs Schmidt-Tollgreve und Frank Trende (Hg.): Heinrich Christian Boie. Literarischer Mittler in der Goethezeit. Heide 2008.

Heinrich Christian Boie – Luise Justine Mejer: Briefwechsel 1776-1786. Hrsg. von Regina Nörtemann in Zusammenarbeit mit Johanna Egger. 4 Bde. Göttingen 2016.

Heinrich Kräger: Johann Martin Miller. Ein Beitrag zur Geschichte der Empfindsamkeit. Bremen 1893.

Bernd Breitenbruch (Hg.): Johann Martin Miller 1750-1814. Liederdichter des Göttinger Hain, Romancier, Prediger am Ulmer Münster. Ulm 2000.

Der Briefwechsel zwischen J. M. Miller und J. H. Voß. Hrsg. von Manfred von Stosch. Berlin / Boston 2012.

York-Gothart Mix: Die deutschen Musenalmanache des 18. Jahrhunderts. München 1987.

I. Einleitung

Das Bestreben Heinrich Christian Boies (1744-1806), literarische Talente zu fördern, und die Ambitionen des Dichters Johann Martin Miller (1750-1814) bilden den Ausgangspunkt ihrer Freundschaft bzw. des vorliegenden Briefwechsels. Anfang der 1770er Jahre trafen sie in Göttingen aufeinander; und beide profitierten von ihrem Kennenlernen. Der Herausgeber Heinrich Christian Boie fand in dem Dichter Miller einen weiteren vielversprechenden Beiträger für seine erfolgreiche literarische Sammlung, den Göttinger Musenalmanach. Miller konnte im Gegenzug in Boies Almanach Gedichte veröffentlichen und schloss wichtige Freundschaften mit den Dichtern des sogenannten Göttinger Hains.1

Boie hatte schon mit der Gründung seines Almanachs im Jahre 1769 in Göttingen damit begonnen, junge Dichtertalente zu unterstützen. Der Einsatz für Autoren fand seinen Höhepunkt in der Förderung eines Kreises von jüngeren Dichtern zu Beginn der 1770er Jahre. Boie schrieb am 30. Januar 1772 an den befreundeten Dichter Karl Ludwig von Knebel (1744-1834): „Wir bekommen nachgerade hier einen Parnassus in nuce. Es sind einige feine junge Köpfe da, die zum Theil auf gutem Wege sind. Ich suche das Völkchen zu vereinigen“2. Dem Kern dieses Dichterkreises gehörten zu dieser Zeit Gottfried August Bürger3 (1747-1794) und Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748-1776) sowie vermutlich auch Johann Martin Miller an.4

Als Miller im Herbst 1770 nach Göttingen gekommen war, um Theologie zu studieren, hatte er noch keine Zeile veröffentlicht. Im Jahre 1771 kursierten lediglich einige Texte in handschriftlicher Form. Er war wohl durch Hölty mit Boie bekannt geworden. Heinrich Christian Boie schrieb 1794 in einem Brief, dass Hölty Bürger im Jahre 1771 aufsuchte, „und Bürger führte ihn zu mir, wie Hölty bald nachher Miller.“5 Miller selbst schrieb rückblickend, dass sein „Klagelied eines Bauren“6 für seine dichterische Karriere von Bedeutung war: „Dieses Gedicht ist mir eines meiner liebsten, weil ich dadurch mit Herrn Boie, und durch ihn mit meinen übrigen theuren Dichterfreunden in Göttingen bekannt geworden bin.“7

Mit einem feierlichen Bundesschwur im September 1772 gründeten Hölty, Miller und Johann Heinrich Voß (1751-1826) mit einigen anderen Dichterfreunden schließlich den sogenannten Göttinger Hain. Boie, der bei der Gründungszeremonie nicht anwesend war, wurde als Ehrenmitglied in die Vereinigung aufgenommen.

Als literarischer Mentor brachte Boie Miller und die anderen um ihn versammelten Dichter in Kontakt mit älterer sowie zeitgenössischer Literatur. Er verbesserte Gedichte, die während der gemeinsamen Treffen vorgelesen wurden. Sein Verdienst ist es auch – angeregt durch Johann Gottfried Herders Bemühungen um das Volkslied –, die Mitglieder des Hains zur Dichtung in natürlicher, einfacher Sprache ermuntert zu haben. So erprobte Miller, wie seine Freunde ebenfalls, den sogenannten Volkslied-Ton, „durch den er die Aufmerksamkeit des literarischen Publikums erweckte.“8 Zudem brachte Boie die jungen Dichter in Berührung mit der mittelhochdeutschen Lyrik. Miller berichtete im Nachhinein: „Bürger, Hahn9, Hölty, Voß und ich fiengen an, um die damalige Zeit die Minnesänger gemeinschaftlich zu lesen und zu studieren. Voll von der Einfalt und Süssigkeit dieser Sänger, ganz in ihre Zeiten zurückgezaubert, versuchten wirs, ihnen etliche Lieder nachzusingen“.10