Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Bäcker Plentz backt mehr als kleine Brötchen: Für christliche Werte setzt sich der erfolgreiche Unternehmer mindestens so entschlossen ein wie für Aufsehen erregende Marketingaktionen. Sein Glaube hat ihn in seinem Leben schon in einige brenzlige Situationen gebracht, ihm aber auch bei schweren Entscheidungen geholfen und aus tiefer Erschöpfung. Mit viel Humor erzählt der vielfach ausgezeichnete "Bäcker der Herzen", wie er im prall gefüllten Arbeits- und Familienalltag die richtigen Prioritäten setzt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Karl-Dietmar Plentz Andrea Specht

Bäcker. Beter. Unternehmer.

Ebenfalls von Karl-Dietmar Plentz / Andrea Specht im Brunnen Verlag erschienen:

Mit Laib und Seele

Ein Bäcker, der Hoffnung schenkt

224 Seiten, Taschenbuch

ISBN Buch 978-3-7655-4266-4

ISBN Ebook 978-3-7655-7628-7

Die verwendeten Bibelzitate sind folgenden Übersetzungen entnommen:

S. 31: Sprüche 16,3; S. 152: Psalm 32,1: Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Witten/Holzgerlingen.

S. 23: Markus 13,11: Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen. Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft.

Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.

S. 92: Jesaja 54,10: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

S. 101: Josua 1,9: Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Witten/Holzgerlingen.

S. 190: 1. Petrus 3,16: Bibeltext der Schlachter. Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft. Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.

6. Auflage 2024

1. Taschenbuchausgabe

© 2019 Brunnen Verlag GmbH, Gießen

Lektorat: Konstanze von der Pahlen

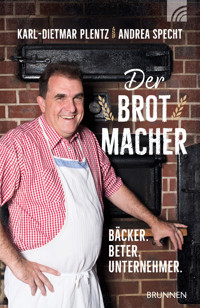

Umschlagfoto: Darius Ramazani

Innenfotos: Fotostudio Vonderlind S. 73, Darius Ramazani S. 107,

Christian Gregor S. 108 oben, alle sonstigen: Karl-Dietmar Plentz privat

Umschlaggestaltung: Daniela Sprenger

ISBN Buch 978-3-7655-4265-7

ISBN Ebook 978-3-7655-7855-7

www.brunnen-verlag.de

Inhalt

Muttersöhnchen zum Kennenlernen

1

Der Duft von Heimat

Großwerden in der DDR

2

Versöhnung in 1000 Teilchen

Ehe und Familie

3

Mehr als eine Investition

Unternehmer mit Herz

4

Frisch gebackene Ideen

Cross-Marketing

5

Adlerschwingen

Irrtümer und Neuanfänge

6

Auf Touren

Tatkräftiges Engagement

Muttersöhnchen zum Kennenlernen

Ich bin ein ausgeprägtes Muttersöhnchen – bis heute bin ich nicht bei meiner Mutter ausgezogen! Tatsächlich wohne ich noch immer unter demselben Dach, unter dem auch meine Eltern bis zu ihrem Tod gelebt haben. Hier, in diesem Haus in Schwante, in dem sich unten die Bäckerei befindet, die Backstube, das Café und die Büros – hier bin ich groß geworden, hier bin ich nie weggegangen. Das bedeutet für mich Heimat: Man kennt sich, greift sich gegenseitig unter die Arme, ist regional verwurzelt und eingebettet.

Bäcker bin ich nicht ganz aus Berufung geworden. Gerne hätte ich Mathematik studiert, um tiefer in dieses faszinierende Universum einzutauchen. Doch in der DDR hätte ich als Christ dafür Kompromisse eingehen müssen. Entweder studierte man direkt bei der NVA, der Nationalen Volksarmee, oder man musste in einem Studium einen dreijährigen Wehrdienst ableisten. Doch ich beschloss, dass ich mich nicht einer atheistischen Organisation hingeben wollte und auch nicht bereit war, den Fahneneid zu schwören, mich nicht mit all meiner Kraft und all meinem Leben der DDR zu unterstellen. Eine linientreue Biografie als Pionier, mit Jugendweihe und als braver Wähler, hatte ich ohnehin nicht vorzuweisen. So tat ich, was nahelag, wurde Handwerker und stieg in den elterlichen Bäckereibetrieb ein – ein Traditionsunternehmen, das bereits mein Urgroßvater 1877 gegründet hatte. Es sollte sich zeigen, dass das eine gute Wahl war!

Glücklicherweise hatte ich meine Frau Agnes schon an der Seite, baute die Firma aus und eröffnete neue Filialen in der Region – inzwischen sind es sechs an der Zahl! Wir freuen uns darüber, das Bäckerhandwerk durch leckeres Brot, gut sichtbare Cross-Marketing-Aktionen, reizvolle Azubiprogramme und immer frisch gebackene Ideen zu pflegen und in seinem Image zu fördern.

Mit Agnes zusammen habe ich fünf tolle, erwachsene Kinder, von denen einige – zu unserer großen Freude – ebenfalls das Bäckerhandwerk erlernen. Und wir sind inzwischen stolze Großeltern ganz fabelhafter Enkelkinder.

Vater, Großvater und Inhaber einer Bäckerei zu sein, ist aber nur ein Teil meines bewegten Lebens. Natürlich hängen viele andere Aktivitäten und Engagements damit zusammen – Events, bei denen ich als Bäcker Sponsor bin oder durch ausgefallene Backaktionen in Kontakt mit jungen Leuten oder Politikern komme. Doch auch mein Einsatz für die örtliche Kirchengemeinde, die jahrelange Mitarbeit im Leitungsteam von Jugendcamps und lokalpolitische Arbeit prägen meine Tage.

Zum Aufblühen bringen mich launige Mottopartys, da komme ich so richtig in Fahrt. Die Geburtstage meiner Kinder waren jeweils ein wunderbarer Anlass dafür: Zu Emelies 15. Geburtstag veranstaltete ich mal eine Barbie-Abschiedsparty in Berlin, zu der alle Freundinnen besonders gestylt kamen: eine als Reiterbarbie, eine andere als indische Barbie … Ich gab mein Bestes, als Ken kein allzu schlechtes Bild abzugeben (was ehrlich gesagt nicht so gut klappte; aber im Vergleich zur Puppe blieb bei mir wenigstens der Arm dran …), während wir bei einer interaktiven Erlebnisausstellung in Barbies XXL-Traumhaus viel Spaß hatten. Hinterher gab’s bei Douglas für alle Barbiefreundinnen noch einen bunten Nagellack!

Eine etwas bessere Figur machte ich bei unseren Motto-Sommerlagern, wo ich schon in die Kostüme von Seeräubern, Pharaonen, Gefängnisdirektoren, Chinesen, Admiralen oder Indianern geschlüpft bin. Und auch als Bäcker habe ich mir ein historisches Outfit anfertigen lassen, mit dem ich mit großem Vergnügen zu Presse- und Fototerminen erscheine.

Ansonsten liebe ich es, mit einem gewissen Jagdfieber auf Flohmärkten zu stöbern und antiquarische Schätze zu heben – eigentlich fast immer Dekoratives, was an das alte Bäckerhandwerk erinnert und womit wir unsere Wohnung und die Läden schmücken können: eine urige Backform, eine alte Kaffeemühle, historische Schilder mit Dienstanweisungen wie: „Nicht auf den Boden spucken“ oder „Keine Blumen pflücken“.

Herrlich finde ich es auch, mit dem Cabrio durchs malerische Brandenburg zu brausen, richtig gut zu essen oder Verrücktes mit meinen Kindern zu machen. Einmal rutschte ich mit ihnen in Garmisch-Partenkirchen auf dem Hosenboden die Skischanze hinunter, während meine Frau das Weite suchte und so tat, als kenne sie uns nicht. Zugegeben: Ganz ungefährlich war die Aktion nicht: Mein Sohn Max schrie unten an der Schanze laut auf – sein Pullover hatte sich durch die extreme Reibung an der Sommermatte stark erhitzt und angefangen zu rauchen. Er blieb Gott sei Dank unversehrt, aber so gab es wenigstens etwas zu erzählen!

Nun gibt es also ein Buch von mir. Ein bisschen musste ich zu meinem Glück getragen werden, gehöre ich doch selbst nicht wirklich zu den Viellesern. Offen gestanden habe ich – abgesehen von der Bibel und Pflichtlektüre in der Schule – nie ein Buch ganz gelesen. Jetzt ist also mein eigenes Buch Realität geworden und ich freue mich unglaublich. Es ist mein Herzenswunsch, dass die ehrlichen Geschichten aus meinem Leben, meine „Überlebensrezepte“, den Lesern Mut machen.

Karl-Dietmar Plentz

1 Der Duft von Heimat

Großwerden in der DDR

Bombensicher

In meinem Dorf Schwante groß zu werden, einem Ortsteil der Gemeinde Oberkrämer nördlich von Berlin, war für mich wunderschön. Ich hatte das Vorrecht, eine behütete Kindheit in einer heilen Familie zu verbringen und noch dazu in einem immer nach frischen Backwaren duftenden Haus zu leben – das war mein Duft von Heimat. Besonders schätzte ich es, in diesem kleinen brandenburgischen Örtchen immer einfach rausgehen und in Feld und Wiesen spielen zu können. Der schlechteste Indianer war ich bestimmt nicht!

Und ich liebte das Feuer. Mit Begeisterung feuerte ich etwas an, zündelte, kochte Tee oder briet etwas über ein paar brennenden Holzscheiten. Meine Leidenschaft für die Natur und offenes Feuer sollte später dazu führen, dass ich eine ganze Lebensepoche lang Outdoorcamps für Kinder durchführte, in denen wir abenteuerliche Tage in der Natur verbrachten.

In meiner Kindheit und Jugend wurde diese Faszination für Feuer allerdings mit zunehmendem Alter gefährlicher. Bald ging es nicht mehr nur darum, ein schnödes Lagerfeuer zu entzünden, sondern nun standen die Effekte, die mit Feuer erzielt werden konnten, im Mittelpunkt des Interesses.

Einmal hatten zwei Freunde und ich uns eine Bude am Feldrand gebaut, uns ein paar Würstchen gebraten, um dann, als richtige Indianer, auszuprobieren, wie man mit Pfeil und Bogen Brandpfeile schießen kann. Als ein Pfeil auf das von der Sommerhitze ausgetrocknete Feld fiel, fingen die Stoppeln des abgeernteten Getreides schnell Feuer. Mit großem Entsetzen begriffen wir, dass hier, wenn wir nicht sofort handelten, ein großer Flächenbrand ausbrechen würde. Panisch schnappten wir drei unsere Schaufeln und kippten Schippe um Schippe Erde auf die züngelnden Flammen, um den Brand einzudämmen. Wir waren am Rand der Erschöpfung, als es uns endlich gelungen war, die letzte Glut zu löschen.

Dennoch sollte uns dieses einschneidende Erlebnis nicht daran hindern, unsere gefährliche Leidenschaft weiter zu pflegen. Einer meiner Freunde hatte eine geniale Entdeckung gemacht: Wenn man Unkraut-Ex mit Zucker mischt und diese Mixtur mit Feuer in Berührung bringt, gibt es eine gewaltige Explosion. So bauten wir entsprechend gefüllte Sprengkörper, warfen sie in die Glut unserer heruntergebrannten Lagerfeuer, suchten das Weite und beobachteten mit einer Mischung aus Faszination und Angst, was passierte.

Bald schon kultivierten wir solche Experimente und es wurde regelrecht zum „Sport“: Wem es gelang, eine besonders große oder ungewöhnliche Bombe zu bauen, dem wurde die Ehre zuteil, mit „Meister“ angesprochen zu werden.

Ein paar meiner Freunde kamen im Winter auf die glorreiche Idee, ein Loch in den zugefrorenen Mühlensee zu schlagen und darin eine Propangasflasche zu fixieren. Sie sorgten dafür, dass der Behälter über Nacht fest mit der Eisschicht zusammenfror. Am Tag darauf entzündeten sie ein Lagerfeuer über der Flasche und hauten ans Ufer ab, sobald das Feuer brannte. Aus sicherer Entfernung beobachteten sie mit Genugtuung, wie der See mit einer ohrenbetäubenden Explosion einkrachte. Natürlich war diese Aktion sehr gefährlich – aber sie waren von nun an stolze „Meister“.

Auch wir waren jetzt fixiert auf die Idee, Meister zu werden. Dazu musste eine intelligente Sprengung her. So funktionierten wir die Küche eines Schulfreundes zum Labor um, während seine Eltern bei der Arbeit waren. Es galt herauszufinden, wie man außer durch das schwer kontrollierbare Feuer einen Sprengstoff zum Explodieren bringen konnte. Nach vielen Mühen war klar: Der entscheidende Faktor für einen Zünder ist die Entzündungstemperatur – diese muss höher sein als die Temperatur einer Feuerflamme. Das Phänomen, dass der Schwefelkopf eines Streichholzes beim Entflammen viel heißer ist als das anschließende Feuer, musste irgendwie für unsere Zwecke umgesetzt werden. Immerhin hatte ich ja eine Eins in Physik und ein paar handwerklich begabte Freunde.

So kamen wir schließlich auf die vortreffliche Idee, Taschenlampenbatterien in Serie zu schalten, sie mit Drähten zu verbinden, um einen Glühdraht zu erwärmen, der wiederum Streichholzköpfe entzündet und dieser Effekt schließlich die Zündung auslöst und den Sprengstoff zum Explodieren bringt. Nun musste ein Glühdraht her. Den konnte man allerdings nicht einfach so im Konsum kriegen. Da bezirzte ich eine meiner erwachsenen Schwestern, ob ich nicht ihr altes Zweitbügeleisen bekommen könnte. Schon allein die Art, wie ich fragte, ließ sie skeptisch werden. Noch dazu, warum ausgerechnet ihr Bruder ein Bügeleisen will! Natürlich konnte ich ihr das nicht verraten. Am Ende habe ich es ihr dann aber doch irgendwie abluchsen können.

Jetzt legten wir also mit den Versuchen los und experimentierten mit den Batterien und Bügeleisenglühdrähten und schufen damit tatsächlich einen Zünder. Zusätzlich wollten wir die Zeit der Entzündung elektrisch steuern. Also schalteten wir einen alten analogen Wecker dazwischen, bei dem die Zeiger isoliert waren, sodass man die Zeit einstellen konnte. Wenn nun der Minutenzeiger vorantickte, kam er früher oder später an einer durch den Wecker gebohrten Schraube vorbei und löste dabei einen elektrischen Kontakt aus, der kurz darauf die Bombe hochgehen ließ. Wir waren so stolz.

Nun haben Mütter dieses bestimmte Gen, dass sie mitkriegen, wenn etwas nicht stimmt. Die Heimlichtuerei war ihr aufgefallen und meine Mutter redete mir ins Gewissen: „Was macht ihr da immer? Macht ihr dumme oder gefährliche Sachen?“ „Mach dir keine Sorgen, wir erschrecken kleine Kinder“, beschwichtigte ich sie und lag damit der Wahrheit gar nicht so fern.

Wir ließen uns nicht beirren und verfolgten unsere intelligente Explosion weiter. Auf dem Schrottplatz fanden wir den Behälter der Druckluftbremse eines Traktorhängers. In der Werkstatt eines Freundes befestigen wir Griffe daran, damit wir das Ding – das wie eine Fliegerbombe aussah – tragen konnten. Schließlich füllten wir den Behälter mit der bewährten Mischung aus Unkraut-Ex und von einer beliebten Bäckerei unfreiwillig gesponsertem Zucker …

Aufgeregt machten wir uns zu einer einsamen Wiese in der Einöde auf. Hier, dachten wir, sind wir allein. Wir entdeckten einen verlassenen Fuchsbau, in dem wir die mit viel Schweiß hertransportierte Bombe platzierten. Dann legten wir den Zündmechanismus an, stellten den Minutenzeiger des Weckers auf zehn Minuten vor der Schraube ein und suchten das Weite. Hinter einem Hügel, etwa 100 Meter vom Fuchsbau entfernt, lauerten wir voller Anspannung auf das, was passieren würde. Wie lang zehn Minuten dauern können!

Dann geschah etwas, das uns allen das Herz stehen bleiben ließ: Für uns vollkommen unerklärlich kam plötzlich ein einsamer Radfahrer an diesem öden Ort vorbei und fuhr direkt in Richtung Bombe. Wir waren wie gelähmt. Es war unmöglich, aus der Deckung zu gehen und ihn zu warnen. Ein Blick auf die Uhr sagte uns, dass es jeden Moment so weit sein musste.

Da erschütterte eine gewaltige Detonation die Erde. Wir wurden von einer gigantischen Druckwelle erfasst, die unsere Lungen zusammenpresste. Reflexartig stürzten wir zu Boden und waren vollkommen perplex, als wie im Kriegsfilm die aufgewirbelte Erde auf uns herunterrieselte. Gleichzeitig wollten wir sehen, was passierte: Wir beobachteten, wie der Radfahrer, der überhaupt nicht wusste, wie ihm geschah, sich im Hechtsprung ins Gebüsch rettete. Aufatmend stellten wir fest, dass er noch in entsprechender Entfernung zum Tatort gewesen war, sodass er unversehrt blieb.

Als wir stiften gingen, brach ich sämtliche meiner sportlichen Rekorde. Wir wollten nichts wie weg! Einerseits war die Explosion ein voller Erfolg gewesen, den es zu feiern galt, andererseits durfte uns keiner entdecken.

Am nächsten Tag hatten wir es zum Dorfgespräch geschafft. Alle unterhielten sich über den lauten Knall und dass etwas passiert sein musste. Wir waren stolz, verrieten jedoch kein Sterbenswörtchen.

Nachdem einige Zeit verstrichen war, trauten wir uns noch mal an den öden Ort mit dem Fuchsbau. Die Neugier trieb uns an zu gucken, wie groß der Krater war, den die Explosion gerissen hatte. Als wir das riesige Loch in der Erde sahen, waren wir überwältigt. Siegesbewusst nannten wir uns von nun an „Meister“. Gleichzeitig war uns durch die Situation mit dem Radfahrer klar geworden, wie groß und real die Gefahr für uns und andere gewesen war, und so entschloss sich unsere Crew, dieses Handwerk einzustellen.

Bei diesem Abenteuer habe ich erlebt, wie unser himmlischer Vater seine Meisterhände schützend über uns gehalten hat. Dass er uns liebt, ist bombensicher.

Erich, meine Hoffnung

Pfingsten im Jahr 1985: Von staatlicher Seite geduldet, fanden in diesen Tagen sogenannte Simultanjugendtreffen in verschiedenen Kirchengemeinden rund um Berlin statt – ausgerichtet von der Jugendarbeit des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der DDR. Da kamen an unterschiedlichen Orten Jugendgruppen und angereiste Gäste verschiedener Denominationen zusammen und hielten parallel über das Pfingstwochenende Treffen ab. Überall ging es um dasselbe Thema, man hatte ein Mottolied und verbrachte einige Tage in Gemeinschaft.

Eines dieser Simultantreffen fand bei uns auf dem Bäckereigelände in Schwante statt. Hier hatte unsere Brüdergemeinde unter großem persönlichem Einsatz eine Kapelle für ihre Gottesdienste gebaut. Die Kellerräume waren als eine Art einfaches Freizeitheim nutzbar, in dem jährlich Kinder- und Jugendfreizeiten stattfanden und wo Hunderte zum Glauben an Jesus fanden.

Zum Simultanjugendtreffen 1985 reisten mindestens 40 junge Leute aus der ganzen DDR an und mischten sich unter unser Dutzend aus der Gemeindejugendgruppe. Sie waren entweder im Freizeitheim neben der Bäckerei einquartiert oder übernachteten in Privatunterkünften in der Nähe. Wir waren so dankbar, dass wir uns in einem solchen Rahmen treffen konnten. Es gab sogar einen großen Abschlussgottesdienst am Pfingstmontag unter freiem Himmel in Berlin, mit wohl 2000 bis 3000 Leuten. Das war tatsächlich möglich in dieser Zeit! Gleichzeitig wusste aber auch jeder, dass wir von offizieller Seite gut beobachtet wurden.

Für die Abschlussveranstaltung wurden einige Jugendliche ausgewählt, auf der Bühne zu sagen, was ihre Hoffnung ist. Ich war mit meinen 18 Jahren Jugendmitarbeiter und von unserem Regionaltreffen auserkoren worden, mein Hoffnungsstatement vor dieser großen Menschenmenge abzugeben. Meine erste große öffentliche Rede!

So stieg ich, ein klapperdürrer Teenager, die Stufen zur Bühne hinauf und stellte mich ans Mikrofon. Von hier oben blickte ich in ein Meer von Köpfen, die alle zu mir auf die Bühne schauten. Ich begann: „Was meine Hoffnung ist, kann man in einem Wort ausdrücken: Erich.“

Auf einen Schlag herrschte Totenstille auf dem Gelände. Mit diesem Satz hatte ich alle Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Selbst diejenigen ganz hinten, die eben noch geschwatzt hatten, waren jetzt erstarrt und blickten erschrocken zu mir. Bis heute sehe ich das Gesicht eines Jugendleiters vor mir, ein wenig blass um die Nase. Der hat vielleicht geschwitzt! Genau wie die Verantwortlichen des Jugendtreffens.

Nach meiner kurzen rhetorischen Pause ergänzte ich mit meiner jugendlichen Ernsthaftigkeit: „Das muss ich wohl erklären: Wenn man sich das Wort ‚Erich‘ genau anschaut, dann besteht es eigentlich aus zwei Worten: Er und ich. Vorne ist ein großes Er, das bringe ich in Verbindung mit Gott. Der soll die erste Stelle in meinem Leben haben. Dahinter steht ein kleines ich. Genauso möchte ich mein Leben nach Gott einplanen und führen: Wenn ich mich Gott unterordne und hintanstelle, dann habe ich wirklich Hoffnung, dass mein Leben gelingt.“

Als ich geendet hatte, spürte ich förmlich das Aufatmen im Gelände. Ein paar gelöste Lacher drangen bis zur Bühne, verschmitzte Gesichter in vielen Reihen. So spitzzüngig diese Rede auch war, so war es doch möglich in dieser Zeit, auf den Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, anzuspielen, ohne dass es Konsequenzen gab.

Von den anschließenden Rückmeldungen der Jugendlichen weiß ich, dass es ein Statement war, das vielen zu Herzen gegangen war. Und nicht nur das: Auf Erich Honecker anzuspielen, hatte mir die maximale Aufmerksamkeit gebracht, sodass sich alle diese Glaubensweisheit gut merken konnten. Auf diese Weise durfte ich an diesem Tag vielen jungen Leuten Mut und Hoffnung machen, ihren Glauben engagiert zu leben. In einer Zeit, in der entweder der Staat und das Gemeinwohl an erster Stelle standen, oder aber der Einzelne selbst.

Ein Bäcker muss schießen

Da ich aus einer traditionsreichen Bäckerfamilie stamme, lag es im Grunde auf der Hand, dass auch ich dieses Handwerk erlernen würde. Aber genauso entscheidend war, dass ich mich entschlossen hatte, kein Leben mit Kompromissen zu führen, um an ein Studium zu kommen. Ich war ja weder in der FDJ, dem kommunistischen Jugendverband, noch hatte ich eine Jugendweihe mitgemacht. Dinge, die zu einer linientreuen DDR-Biografie unbedingt gehörten und einem auch entsprechende Karrieremöglichkeiten auftaten.

Als bekennender Christ war ich dadurch schon als Kind immer mal wieder außen vor, aber hatte auch gelernt, damit umzugehen und mich mit meinem Glauben zu positionieren. Pläne für ein Studium zu verfolgen, hätte auf jeden Fall bedeutet, hier und da eine ideologische Fahne zu schwenken. Manchmal war ein Studium auch an eine Unteroffizierslaufbahn oder Ähnliches gebunden. Dazu war ich aber nicht bereit. Allerdings schmerzte es mich schon, dass ich zwar die besten Zensuren hatte, mir aber nicht dieselben Karrieremöglichkeiten offenstanden wie anderen, die linientreu waren.

Mir war aber auch klar, dass ich als Handwerker mit eigenem Betrieb wie auf einer geschützten Insel agieren und einige Freiheiten genießen konnte. So trat ich also mit 16 Jahren meine Bäckerausbildung an. Dazu hatte ich einen Lehrvertrag im väterlichen Betrieb abgeschlossen – was bedeutete, dass ich bei meinem Vater stramm und hart arbeiten lernte. Auch große Verantwortung zu tragen hatte ich schon früh gelernt, da ich hin und wieder eine Woche von der Schule befreit wurde, damit man die Bäckerei nicht schließen musste. Mein Vater war nämlich zu der Zeit schon schwer herzkrank und ich musste einspringen und den Meister vertreten, wenn er ausfiel.

Nun also startete ich in die richtige Lehrzeit und pendelte an ein bis zwei Tagen pro Woche zur Berufsschule nach Berlin, ins Backwarenkombinat BAKO Pankow-Heinersdorf, wo ich meine theoretische Ausbildung erhielt. Bei schönem Wetter fuhr ich die halbe Stunde von Schwante aus mit dem Motorrad, ansonsten nahm ich die S-Bahn.

In dieser Bäckerschule wehte ein recht scharfer militärischer Wind, und wie ich bald merken sollte, nahm man es mit der vormilitärischen Ausbildung ziemlich genau. Einige der Lehrer hatten nämlich früher dem Wachregiment der DDR angehört – der militärischen Formation, die für den Schutz von Regierungseinrichtungen oder für Paraden eingesetzt werden. (Was wir damals nicht wussten: Die harmlos aussehenden Bäckereilieferautos auf dem Hof des Backwarenkombinats hatten eine Doppelfunktion: Sie wurden bei besonderen Einsätzen, zum Beispiel in der Zeit der Wende-Demos, als „grüne Minnas“ genutzt, also zur vorübergehenden Verwahrung von Demonstranten. Auch gab es auf dem Gelände einige Räume, die als Außenstation der Partei oder Stasi genutzt wurden.)

Geländemärsche und spielerische militärische Übungen kannten wir schon aus der Schule. Im Rahmen der Berufsausbildung übernahm die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) die Aufgabe der vormilitärischen Ausbildung – für die Männer wie für die Frauen. Das alles diente der Militarisierung und Wehrhaftigkeit der Gesellschaft. So hatten wir auch in der Berufsschule ein- bis zweimal im Monat „Wehrerziehung“ und immer mal ein oder zwei Wochen „GST-Lager“, wo Auszubildende verschiedener Gewerke irgendwo im Wald im tiefsten Brandenburg eine intensivere Einheit an Militärausbildung erhielten. In diesen Camps hatten die Ausbilder auch die Gelegenheit, geeignete und talentierte Leute zu entdecken und sie für eine Offizierslaufbahn oder sonstige DDR-Karriere zu gewinnen.

Da ich als äußerst großer Mensch Probleme mit der Wirbelsäule habe, hatte ich ein Attest, das mir eine Sportbefreiung ermöglichte. Dieses Attest brachte ich auch ein, um mich zum Innendienst melden zu können. Denn was ich nicht lernen wollte, war schießen. So gehörte ich schließlich der Truppe in der Küche an. Hier brachte ich mit Eifer zum Einsatz, was ich gut konnte und was mir mein Vater beigebracht hatte: fleißig sein und Verantwortung tragen. Jeden Tag gab ich dort mein Bestes, ich war ein top Mitarbeiter, ausgeschlafen, rockte die Küche und ließ mir nichts zuschulden kommen. Wenn wir nachts mit der Trillerpfeife aus den Betten geschmissen wurden und zu einem Nachtmanöver in den Wald mussten, hatte ich die – nicht gerade schlechteste – Rolle, an einer Station die Erschöpften mit Tee zu empfangen.

So ging alles gut bis zu dem schönen Tag, als ich mit meinen Kameraden in einer Pause Tischtennis spielte. Da kam ein Offizier dazu und sagte auffordernd: „Komm, gib mir mal ’ne Kelle, ich spiel ’ne Runde mit!“ So kam es dazu, dass ich gegen den Offizier Tischtennis spielte und ihn dann auch noch unter dem lauten Gejohle meiner Kameraden besiegte. Da wurde er auf mich aufmerksam. „Warum hat dieser Junge eine Sportbefreiung? Das kann ja wohl nicht angehen. Da ist doch was faul!“

Wenig später sollte ein einschneidendes Erlebnis folgen: Nicht gerade sanft wurde ich in eine Baracke des Lagers geführt. Vorn aufgebaut war eine Tafel, an der der hochdekorierte Vorsitzende, ein Offizier, in der Mitte saß, einige hohe Tiere neben ihm, einer von ihnen hatte die Beine auf dem Tisch. Ich musste mich auf einen Hocker in der Raummitte setzen, links und rechts von mir standen Männer, auch schräg hinter mir ein oder zwei, die ich nicht sehen konnte. Da saß ich nun, ein großer, klapperdürrer Junge von 16 Jahren mit dem Militärkäppi auf dem Kopf. Und dann wurde mir auf den Zahn gefühlt, aber so richtig.

Unbeholfen erzählte ich von meiner Sportbefreiung und dass ich in der Küche meinen Dienst machte. Versuchsweise setzte ich lobend an: „Ich bin sehr froh, in meinem friedliebenden Heimatland zu leben, und mein Beitrag dazu ist, dass ich meinen vorbildlichen Einsatz im Innendienst leiste. Ich bin dankbar, dass es die Möglichkeit für Menschen wie mich gibt, später nicht an der Waffe zu dienen, sondern Bausoldat zu werden …“ Aber noch ehe ich richtig zu Wort kommen konnte, fielen mir die Männer ins Wort und ich kam in ein regelrechtes Kreuzverhör – und in Erklärungsnot. „Na, Kamerad, was würden Sie denn machen, wenn Sie durch einen Park gehen und jemand greift mit dem Messer Ihre Freundin an. Würden Sie sie da nicht verteidigen und zuschlagen? Sind Sie so ein Feigling, dass Sie das andere machen lassen würden? Wissen Sie eigentlich, was für eine Pflaume Sie sind?“

Das Verhör wurde manipulativ und beleidigend. Im Stillen betete ich und blieb standhaft, verwies auf meinen Glauben und mein Gewissen. Dann wurde es lauter: „Was ist das denn bitte für ein Glaube? Wissen Sie eigentlich, was für einen Schwachsinn Sie da glauben? Na, wenn Sie so bibelfest sind, dann erklären Sie uns doch mal bitte die Jungfrauengeburt.“ Eine belustigte Stimmung machte sich breit. Der Einzige, dem so gar nicht nach Lachen zumute war, war ich. Es war hochnotpeinlich! Mit tiefrotem Gesicht stotterte ich, ein unbeholfener Teenager, mir einen ab, während die Offiziere und Ausbilder ihren Spaß hatten.

Irgendwann wurde es dem Vorsitzenden zu viel und er brüllte laut: „So, jetzt will ich mal die Fakten zusammenfassen – Herr Plentz hat den Lehrvertrag unterschrieben. Dazu gehört die vormilitärische Ausbildung. Auch das Schießen. Wenn Sie nicht schießen, werden Sie vertragsbrüchig und können nicht Bäcker werden.“ Mit bösem Blick herrschte er mich an: „Und jetzt raus, ab zum Schießen!“

Etwas benommen trat ich aus der Baracke. Ausgerechnet heute gab es Schießübungen. Ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, musste mich aber in die Reihe stellen. Schritt um Schritt kam ich dem Unteroffizier vom Dienst näher, der einen nach dem anderen schießen ließ. Als der Mann vor mit geschossen hatte, hieß es: „Der Nächste bitte!“ Ich sagte ihm: „Ich werde nicht schießen. Ich hab mit Offizier X schon geredet, der weiß Bescheid.“ „Gut, wenn das so ist – der Nächste bitte!“, kam die knappe Antwort.

In diesem Moment habe ich die starke Erfahrung gemacht, wie es Jesus in Markus 13,11 zusagt: „Wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es so weit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist.“ Meine Antwort hatte ich nicht vorbereitet. Sie war mir in dem Moment in den Kopf gekommen, als ich vor dem Schießstand aufrückte.

Aber die Geschichte hatte noch ein Nachspiel: Durch den Vorfall war ich in den Fokus der verantwortlichen Offiziere gerückt. Offenbar hatten sie Wind davon bekommen, dass ich mich weiterhin geweigert hatte zu schießen. So kam eines Tages einer der Verhörer zu meinem Vorgesetzten des Innendienstes. Ohne dass die beiden es wussten, räumte ich gerade nebenan in der Kleiderkammer auf und konnte das Gespräch mithören. „Der Plentz drückt sich, das kann nicht angehen. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, hart durchgreifen und können nicht weiter erlauben, dass er im Innendienst bleibt!“ Darauf hörte ich meinen Vorgesetzten entgeistert ausrufen: „Seid ihr etwa verrückt? Der Plentz ist mein bestes Pferd im Stall, den könnt ihr mir nicht wegnehmen! Jetzt gerade wird das ganze Lager zurückgebaut, das geht nicht!“

Und so blieb ich.

Die Krönung kam dann beim Abschlussappell – einer eindrücklichen militärischen Inszenierung. Am Ende des Lagers stellten sich alle Hundertschaften auf einem großen Platz auf – Hunderte von Leuten aus den Bezirken Potsdam und Berlin. Feierlich wurde die Fahne gehisst, wir standen in Reih und Glied und mussten sie grüßen. Es gab Marschmusik, bedeutende Reden von politischen Gästen und unseren Ausbildern. Ein feierlicher Rahmen für den Abschluss unserer vormilitärischen Ausbildung. Bei diesem Appell wurden die besten Schützen nach vorn geholt und gelobt und erhielten einen stattlichen Geldbetrag als Belohnung.

Plötzlich rief der Offizier, der mich beim Barackenverhör so verhöhnt hatte: „Karl-Dietmar Plentz“. Ich traute meinen Ohren kaum! Auch ich wurde nach vorne gerufen und öffentlich geehrt – als bester Mann aus dem Innendienst! Und das, obwohl ich doch zum Ärgernis der Lagerleitung geworden war. Ich war tief ergriffen. Nun überreichte mir der Offizier feierlich ein Buch: „Roter Schnee“ von Günter Hofé.

Für mich war dieser Moment voller Freude und auch irgendwie voller Ironie. Da stand ich nun, vor diesen Hundertschaften, hatte mein Bestes gegeben, war meinem Gewissen gegen Widerstand treu geblieben – und wurde geehrt! Und zwar für meinen Fleiß und meine gute Arbeit. So stellte sich Gott zu mir, als ich mich zu ihm gestellt hatte. Was für eine Wahrheit!

Keine Frage – den Roman bewahrte ich über lange Jahre auf. Gelesen habe ich ihn ehrlich gesagt nie. Bücher sind nicht so mein Ding. Zwar lese ich viel Zeitung und Fachlektüre, aber außer der Bibel und dem, was ich in der Schule lesen musste, keine Bücher. Doch der „Rote Schnee“ hat mich immer wieder an diesen unglaublichen Moment meines Lebens erinnert. Und daran, dass gerade in den herausfordernden Momenten unseres Lebens so viel Segen erlebbar sein kann. So eine besondere Nähe zu Gott. Wie wir in brenzligen Situationen beten lernen, erfahren, dass Gott seine Hand über uns hält und er uns Weisheit gibt.

Lovestory

Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als junger Bäckerazubi so manches Mal meine Eltern beobachtete, wie sie gemeinsam das Unternehmen stemmten. Wenn ich meinen Vater zur Innungsversammlung begleitete, saßen da im Raum bleiche, hustende Männer, die von der harten Arbeit gezeichnet waren. Trotzdem besaßen sie auch Herz und Schnauze und hatten es für die Verhältnisse in der DDR doch zu bescheidenem Wohlstand gebracht.