Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

"Brotmacher" Karl-Dietmar Plentz ist Bäcker aus Leidenschaft. Aber auch alles, was er sonst im Leben anpackt, macht er mit vollem Engagement. Und das ist gar nicht wenig: Er stellt mit seinen Bäcker-Kollegen deutschlandweite Hilfsaktionen für Kinder auf die Beine. Er gibt Geflüchteten nicht nur eine Arbeit, sondern auch ein Dach überm Kopf. Er reist nach Israel, um für Versöhnung einzustehen. Er investiert in junge Leute, sprudelt vor kreativen Ideen und ist für (fast) jeden Spaß zu haben. Dabei war der talentierte Tausendsassa absolut kein Wunschkind, traute sich lange nichts zu und hatte als Junge sogar Angst vorm Frisörbesuch ... Seine kurzen Alltagsgeschichten erzählt der erfolgreiche Unternehmer mit großer Tiefe und viel Humor. Und zeigt dabei, wie sein Gottvertrauen ihm in den großen und kleinen Herausforderungen des Lebens eine Stütze ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 248

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

KARL-DIETMAR PLENTZ ANDREA SPECHT

MitLAIB & SEELE

Ein Bäcker, der Hoffnung schenkt

Karl-Dietmar Plentz ist Unternehmer, Buchautor und gefragter Vortragsredner. Mit seiner Frau Agnes hat er fünf erwachsene Kinder. Andrea Specht ist freie Autorin und Lektorin und lebt mit ihrer Familie in Potsdam.

Die verwendeten Bibelzitate sind folgenden Übersetzungen entnommen: Psalm 22,5; Sprüche 29,25; Jesaja 60,14; Matthäus 6,33; Römer 8,38-39: Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Witten/Holzgerlingen.

Johannes 15,12-13: Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen. Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft. Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.

1. Johannes 1,9: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

Wunder gescheh’n

M&T: Nena Kerner, Jürgen Dehmel

© EMI Songs Musikverlag GmbH

Mit freundlicher Genehmigung der EMI Songs Musikverlag GmbH.

© 2021 Brunnen Verlag GmbH, Gießen

Lektorat: Konstanze von der Pahlen

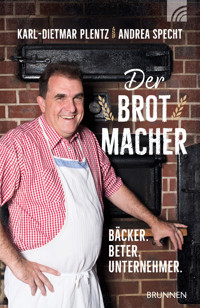

Umschlagfoto: Alexander Plentz

Innenfotos: S. 9 (mit Schwester Andrea): © Wolfgang Harbig

S. 59 (mit Hanna), S. 91 (mit Tochter Emelie), S. 123 (mit Winne, Mitte, und Dieter Scheidthauer), S. 165 (mit Brot): alle © Madlen Hänsch

Umschlaggestaltung: Jonathan Maul

ISBN Buch 978-3-7655-3760-8

ISBN E-book 978-3-7655-7628-7

www.brunnen-verlag.de

INHALT

Mit Leib und Seele

1. MIT GROßEM VERTRAUEN — von klein auf

Magdalene

Katharina und der Große

Mein Glücksstern

Fräulein Hildegard

Geheimgang

Wenn jemand an dich glaubt

2. MIT GUTEM BEISPIEL — Spaß inklusive

Mausefalle

Schwapp

Haltestellen

Viva Emelie!

Bollywood

3. MIT GEMISCHTEN GEFÜHLEN — im Vaterherz

Das Gottesgeschenk

Friedhof der Kuscheltiere

Glückskeks(e)

Die Freuden des einfachen Landlebens

Tante Friedas Bratpfanne

4. MIT GUTEN FREUNDEN — durch dick und dünn

Geliebte rote Socken

Wunder geschehn, ich hab’s gesehn

Hauptsache gesund!?

Wenn es eng wird, hilft die Wahrheit

Auf dich vertrauten unsere Väter

Willkommen bei den Hartmanns

5. MIT ECHTER HOFFNUNG — unterwegs

Baruch Atah Adonaj

Special Olympics

Steige hoch, du roter Adler

Heidedragoner

Marsch für das Leben

Rosinenbomber

MIT LEIB UND SEELE

Wenn man mir als Bäcker früher erzählt hätte, dass ich mal ein Buch schreiben würde, hätte ich mich … na ja … auf jeden Fall sehr gewundert. Umso mehr überrascht es mich, dass mein Erstlingswerk Der Brotmacher solche Resonanzen hervorgerufen hat. Überwältigend viele Leser schrieben mir Nachrichten, riefen an, besuchten mich persönlich und berichteten mir, wie sie durch das Buch ermutigt worden waren.

Über Wochen kamen fast täglich Rückmeldungen wie: „Wenn Gott so ist wie in dem Buch, will ich es noch mal mit dem Glauben probieren.“ Eine Frau, die seit Jahren ihren Mann pflegt, sagte, dass sie immer in meinem Buch liest, wenn sie traurig ist; das mache ihr Mut. Ein Pfarrer erzählte mir am Telefon: „Herr Plentz, wenn Sie sich trauen, öffentlich über Ihren Burn-out zu sprechen … Ganz ehrlich, ich weiß nicht, mit wem ich reden kann. Darf ich Sie mal besuchen?“ Und das tat er.

Bewegend auch: Ehemalige DDR-Funktionäre redeten sich von der Seele, dass sie aufgrund ihrer damaligen Position bestimmte Entscheidungen hatten treffen müssen, bei denen sie selbst unsicher gewesen waren. Andere kamen, um zu gucken, ob das wirklich alles so ist, wie im Buch beschrieben. „Wow, ich war in Velten und es stimmt tatsächlich: Das Wunder von Bethlehem, diese Bäckerei, das Haus des Brotes, gibt es echt!“

Dieses positive Echo hat mich dazu bewogen, ein zweites Buch zu schreiben, weil es noch einige erzählenswerte, ermutigende, tiefe und auch amüsante Themen gibt, die in Der Brotmacher noch keine Berücksichtigung gefunden hatten. Auch dieses Mal wollte ich gerne auf das bewährte Team zurückgreifen: mit meiner Co-Autorin Andrea Specht zusammenzuarbeiten, die meine Sprache wunderbar zu verschriftlichen versteht und durch deren berührende Feder am Ende aus dem Text ein Kunstwerk entsteht. Dann erneut die Geschichten unter dem zielorientierten Lektorat von Konstanze von der Pahlen zu finalisieren, die es auch immer wieder versteht, uns in überschwänglicher Weise aus der Ferne zu feiern und zu motivieren, wenn wir einen weiteren Zwischenschritt geschafft haben. Für dieses Team bin ich unendlich dankbar!

So entstand unser zweites Buch Mit Laib und Seele – in dem Jahr, das von einem großen Umbruch geprägt war: dem „Coronajahr“ 2021. Wie für uns alle war es für mich herausfordernd, mit diesen Einschränkungen klarzukommen, die Last der Verantwortung zu spüren, für die Firma Entscheidungen treffen zu müssen. Zwischen Bangen und Hoffen verspürte ich außerdem eine große Sehnsucht danach zu erkennen, was wahr und was falsch ist. Also bat ich Gott um Weisheit, die neue Situation und alle Nachrichten, die täglich auf uns einprasseln, richtig einzuschätzen.

Wie so oft im Leben war es aber auch im Coronajahr so, dass diese Herausforderung nicht nur einseitig blöde war, sondern mit ihren Einschränkungen zugleich etliche Vorteile brachte, die ich sehr genoss. Ganz ehrlich: Manchen Termin am Abend vermisste ich nicht. Viel mehr als sonst spielten wir als Familie Gesellschaftsspiele wie „Flügelschlag“, bei dem ich ein leidenschaftliches Zockerblut entwickelte und richtig abschalten und darin aufgehen konnte. Außerdem packte ich an, was ich schon immer mal machen wollte (aufräumen und ausmisten zum Beispiel), freute mich über vermehrte Ichzeiten zum Nachdenken und schwelgte in Erinnerungen.

Dann arbeiteten wir intensiv am Buch und unter anderem musste ein schönes Titelbild her. Auch wenn nicht wenige Fotos bereits vorhanden waren, entschlossen wir uns, noch mal neue zu machen. So stand ich an einem Samstagmorgen extra früh für diesen Fototermin auf, um Mit Laib und Seele ein wirklich gutes Cover verpassen zu können. In der Bäckerei hatte ich alles aufgebaut, und während ich auf den familieneigenen Fotografen wartete, duschte ich mich und trug eine leichte Bodylotion auf.

Das Problem war nur, dass meine Haut im Gesicht danach ganz fürchterlich glänzte. So schlich ich mich ins Zimmer meiner jüngsten Tochter, die noch schlief, und weckte sie flüsternd: „Du, Lui, kannste mir nicht mal fünf Minuten helfen?“ Unter der Zudecke lugte ein zerknautschtes Gesicht hervor. Luisa hatte in der Nacht davor mit ihren besten Freunden eine kleine Party gefeiert. Verschlafen öffnete sie ihre Augen und sah mich skeptisch an. „Könntest du mich vielleicht schminken?“

Ihre Mundwinkel verzogen sich zu einem Grinsen und sie schälte sich aus dem Bett. Sie hatte anfangs gefürchtet, ich hole sie zum Aushelfen in den Laden. Aber Papa schminken? Ja, das ging gerade noch. So taperten wir gemeinsam ins Bad, sie holte ihre Kosmetiktasche hervor, spachtelte mich voll und puderte mich hinterher schön ab. So kamen wir schließlich zu einem wunderschönen, vorzeigbaren Shooting-Ergebnis.

Ja, das Buch ist wirklich mit Leib und Seele entstanden – inhaltlich sowieso! Zugegeben: Dieser Einsatz kostet mich manchmal ganz schön Mut und Überwindung, aber ich teile die Geschichten aus meinem Leben gern, weil ich hoffe, dass sie auch Sie berühren und ermutigen. Denn gerade in den schweren Momenten habe ich voller Dankbarkeit erlebt, wie Gott da war – genauso, wie er es jetzt ist!

1

MIT GROßEM VERTRAUEN

von klein auf

MAGDALENE

In unserer großen Familie bin ich der Nachzügler, das viel zu spät gekommene fünfte Kind. Wenn man drei große Schwestern hat, eine Mutter und noch dazu eine Ersatzmutter, Fräulein Hildegard, wächst man ganz schön umsorgt auf.

Magdalene, meine größte Schwester, war 14 Jahre älter als ich. Für sie war ich der perfekte Ersatz für Barbie und Ken, der kleine Dietmar konnte herhalten als Babypuppe in echt. Dass „Makka“, wie wir meine Schwester nannten, viel Zeit mit mir verbrachte, belegen auch die zahlreichen Bilder, die „Onkel Heinz Basikow“ mit seiner Kamera von uns beiden schoss. Er war Ortschronist und wohnte in der Nachbarschaft.

Als ich im Grundschulalter war, machte Magdalene gerade ihre Ausbildung zur MTA – zur medizinisch-technischen Assistentin. Dabei hatte sie unter anderem Anatomieunterricht. Als sie sich auf einen Anatomietest vorbereiten musste, stellte sie mich kurzerhand nur mit Badehose bekleidet mitten auf den Küchentisch. Meine anderen beiden Schwestern schauten interessiert zu, als Makka mit ihren Fingern feststellte, wo was war – sie ertastete Halswirbelsäule, Schlüsselbein, Speiche und Elle und spielte auf meinen herausstehenden Rippen sprichwörtlich Klavier.

Sowieso – ihre Hände sind mir in unglaublich lebhafter Erinnerung geblieben. Makka hatte diese ganz besondere Art, mit ihren Fingern herumzuspielen, bog sie nach hinten und drehte sie, wedelte mit einer gewissen Tüdelü-Art mit ihnen herum, spielte an ihren Ringen, die nicht selten in den unpassendsten Momenten in hohem Bogen durch den Raum flogen und die sie dann, peinlich berührt und mit hektischen Bewegungen, wieder einsammelte. Die Berührung ihrer Hände genoss ich sehr – wenn mir im Gottesdienst langweilig wurde und ich kaum noch still sitzen konnte, begann sie, mich zu massieren oder zu kraulen.

Unvergessen bleibt der Tag, als sie ihren kleinen Bruder, den sie mit all seinen Ängsten, seiner Vorsichtigkeit und seinen Muttersöhnchen-Allüren nur zu gut kannte, überredet hatte, ihn zu frisieren. Ich hatte große Angst vor dem Friseur, wie ich mich auch sonst vor vielen Dingen fürchtete. Magdalene hatte zu dieser Zeit große Freude daran, Puppen die Haare zu schneiden. Nun war also ich dran, der Frisierkopf in echt.

Demonstrativ und mit großer Geste baute Makka dafür in der Küche einen kleinen Turm aus Stühlen, damit mein Kopf in der richtigen Höhe war, machte mir aus dem berüchtigten Nylonkittel – der leicht entzündlichen Ost-Omaschürze, die man für Hausarbeiten anlegte – einen semi-professionellen Umhang. Beglückt begann sie dann, mir unter den bewundernden Blicken der anderen Schwestern die Haare zu schneiden. Dabei ging sie mit einer kruden Mischung aus entschlossenem Enthusiasmus, beruhigenden Worten und aufgekratztem Aktionismus ans Werk. In ihrer künstlerischen Art tänzelte sie um mich herum, kicherte und probierte affektiert ihre Friseurkünste an mir aus.

An meinem Pony arbeitete sie sich lange ab, schnitt ihn immer kürzer, noch einmal und noch einmal, bis er endlich gerade war. Dann wanderte sie weiter zur seitlichen Kopfpartie und schnippelte dort, bis die Schere aus irgendeinem Grund nicht mehr zu schließen war. Ich schrie auf. Blut tropfte auf den Nylonumhang. Mein Ohr schmerzte! Makka hatte mir den oberen Rand meiner linken Ohrmuschel abgeschnitten! Meine große Schwester wurde hektisch, versuchte mich mit guten Worten zu besänftigen, zu trösten, tupfte an mir herum, hätte am liebsten das Stück Ohr wieder angeklebt. Vor lauter Schreck ließ ich es regungslos über mich ergehen, wie sie mir mein Ohr zupflasterte. Still schluchzte ich in mich hinein. Mein schrecklichster Albtraum war Realität geworden und zementierte meine Angst vor dem Haareschneiden nur noch mehr.

Wenn ich heute beim Friseur bin, werde ich immer wieder an Makkas urkomische Frisieraktion erinnert – an der abgeschnittenen Stelle am Ohr wachsen inzwischen längere Härchen, die mein Friseur regelmäßig mit stutzen muss.

Nachdem Magdalene geheiratet hatte, baute sie mit ihrem Mann Adolf ein Haus in unserer Nachbarschaft. Im Osten konnte man ja nicht mal eben so schnell eine Baufirma beauftragen. Vielmehr wurden einem Baumaterialien zugeteilt und damit werkelte man dann an den Wochenenden und im Urlaub mit Nachbarn und Freunden an seinem Haus, Stück um Stück.

Mit meinen halbstarken dreizehn Jahren wurde ich beim Hausbau zum „Helfershelfer“: fuhr die Schubkarre, siebte groben Kies, schleppte Steine. Teil der Großen zu sein, fühlte sich richtig wichtig an. Nicht ganz unattraktiv war auch die Tatsache, dass meine Schwester und ihr Mann einen Stundenlohn von drei Ostmark für die Helfer ausgerufen hatten. Beim Blecheschrubben in der Backstube kam ich auf nicht ganz so berühmte 2,50 Mark.

Indem ich mir Geld verdiente, verfolgte ich einen großen Traum: Ich wollte sparen, um mir dann mit fünfzehn ein Moped kaufen zu können, eine Simson S50 oder S51. Mein Moped würde dunkelgrün oder weinrot sein, meine Lieblingsfarben, und bei uns auf dem Hof stehen. Oder auf dem Schulhof – und natürlich so auf Hochglanz poliert wie das der tollen Jungs, die keine Mücke an ihr geliebtes Zweirad ranließen. So ein Ding war Kult, es bedeutete Status. Wie die Coolen würde ich es auseinanderschrauben, verchromen, die Schutzbleche kürzen, tunen, was im Rahmen des Möglichen war, um besonders lässig daherzukommen – und natürlich im besten Fall jemanden auf dem Rücksitz dabeihaben. Für diesen Traum lohnte es sich, von der Arbeit auf der Baustelle Blasen an den Händen zu bekommen.

Nun aber besaß Magdalene das Vorgängermodell, einen Simson Star. Ein altes Ding, das sie längst nicht mehr brauchte. Unter uns – sie war nicht die beste Fahrerin und hatte schon so einige Male die Erfahrung gemacht, unfreiwillig rechts oder links vom Moped abzusteigen. So stand das dunkelrote Gefährt angestaubt in einer Ecke der Garage.

Ich schnorrte Makka an, ob ich es nicht mal benutzen könnte. Natürlich war uns bewusst, dass es verboten ist, ohne Führerschein zu fahren; doch nach vielem Hin und Her gelang es mir – trotz der Bedenken meiner Eltern –, das Moped mit meinen Kumpels auf das Grundstück meines Bruders zu bringen, das sich am Waldrand von Schwante Sommerswalde befand. Dort hatte er gerade ein altes Haus erworben und im dazugehörigen Schuppen konnte der Simson Star erst einmal unterkommen.

Durch die lange Stehzeit war das Moped nicht wirklich einsatzfähig, aber der Bruder meines Kumpels Frank war erprobt im „Mopedschrauben“. Also holten wir ihn dazu, nahmen das Zweirad auseinander und machten den völlig verdreckten Vergaser sauber. Ich lernte, dass man den Abstand des Unterbrechers mit der Reibefläche einer Streichholzschachtel einstellen konnte – denn das ist genau der Millimeterabstand, der geeignet ist, damit der Funke überspringt. Bei solchen coolen Sachen konnte ich jetzt mitreden, wo ich sonst technisch eher nicht so die Leuchte war.

Neben Franks Bruder waren noch meine Kumpels Kalle, Manni und Dicker mit von der Partie, um an meinem Simson herumzuschrauben. Wie die „Großen“ nutzten wir die Gelegenheit, hier am Waldesrand mal unbeobachtet eine zu rauchen. Übrigens war der Gestank unserer ölverschmierten Finger eine sehr gute Möglichkeit, um den Zigarettengeruch zu übertünchen.

Wir wussten uns sehr privilegiert, dieses Moped zur Verfügung zu haben. Voller Stolz fuhren wir im Wald herum und kurvten über die hügeligen Flächen. Dabei kamen wir nur an wenigen Häusern vorbei und begegneten kaum einer Menschenseele. Doch an einem Tag waren die Hühner von Frau Bartz ausgebüxt und gackerten vor ihrem Grundstück herum. Als wir mit frischem Schwung um die Ecke bogen, knatterten wir direkt durch den Federvieh-Schwarm, der aufgescheucht in alle Richtungen floh. Leider sprang eine der Legehennen in ihrer Panik so wild davon, dass sie mit ihrem Kopf im Maschendrahtzaun von Frau Bartz’ Vorgarten hängen blieb. Dort kam das Tier auf sehr unangenehme Weise zu Tode.

Das sollte nichts Gutes bedeuten. Wütend zeterte Frau Bartz, was der Bengel vom Bäcker und seine Freunde da mit dem Huhn gemacht hatten! Sie drohte, uns anzuzeigen: Wir sollten das Verbot bekommen, jemals den Führerschein zu machen, weil wir hier schwarzgefahren seien, und übrigens, der Bürgermeister wohne auch in dieser Straße.

Der Schreck saß tief und sorgte für viele heiße Diskussionen unter uns. Wir hatten wirklich Angst, Frau Bartz würde uns anzeigen. Jedes Mal, wenn ich wieder an ihrer Einfahrt vorbeifuhr – und leider gab es keine Möglichkeit, ihr Grundstück zu meiden, hier musste ich vorbei –, wurde mein schlechtes Gewissen aktiviert. Doch offenbar war ihre Wut über den Verlust einer Henne irgendwann verraucht und die Sache verlief sich im Sand. Bezeichnenderweise wurde einer ihrer Söhne später einer der bekanntesten Speedway-Motorradfahrer, ein echter Held mit Stahlschuh aus dem MC Wolfslake. Und Frau Bartz bekam doch noch ein Herz für alle, die Motorräder lieben.

Diese schöne Lebenszeit wurde jäh beendet, als wir auf hügeliger Strecke begannen, mit dem Star zu jumpen. Der eigentlich sonst sehr erfahrene Kumpel Nulle hatte sich nach dem Sprung mit dem Moped hingelegt und das Lenkrad war dabei so verdreht worden, dass alle Bautenzüge gerissen waren. Zwar waren wir froh, dass bis auf ein paar Schrammen kein weiterer Schaden bei Nulle zu beklagen war. Doch der Star war irreparabel fahruntüchtig und der Mopedtraum ausgeträumt.

Zu meiner Ehrenrettung möchte ich sagen, dass ich in diesen Tagen nicht nur Unfug gemacht habe, sondern auch eine freundliche Seite hatte. Nicht zuletzt war ich ein aufrichtiger und fleißiger Mitarbeiter in meiner Kirchengemeinde und brachte mich dort mit großer Leidenschaft in die Kindergottesdienste ein. Als Teil der sogenannten Kreativabteilung war ich verantwortlich für Geländespiele, Ausflüge, Picknicks usw.

An einem Sonntag machten wir einen Fahrradausflug zum nahe gelegenen Mühlensee. Dort gibt es den „Weinberg“, der in Wahrheit nur ein Hügel ist, aber für uns Preußen immerhin eine Erhebung, die wir dann Berg nennen. Und Weinreben wuchsen dort auch nicht. Auf jeden Fall aber hatten wir an der steilsten Stelle des Weinbergwegs einen Fahrradwettbewerb ausgerufen. Eine der Aufgaben bestand darin, die Strecke so langsam wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Einige der älteren Kinder waren Profis darin, ihre Drahtesel zentimeterweise vorwärtszubewegen und in unglaublicher Langsamkeit den Berg herunterzukommen.

Doch es gab nicht nur Aufgaben für die Großen und Coolen; ich hatte mir auch Wettbewerbe einfallen lassen, die den Kleinen einen großen Vorteil verschafften: Limbofahren mit dem Fahrrad zum Beispiel. Wie beim Hochsprung hatten wir eine Latte über den Weg gespannt, die auf den flachen Handtellern zweier Mitarbeiter lag. Nach jeder Runde wurde sie ein Stückchen tiefer gehalten, wozu wir natürlich mit dem Zollstock exakt die Höhe anpassten. Die Kinder mussten untendurch fahren, ohne die Stange zu reißen. Wer das nicht schaffte, schied aus.

Allmählich näherten wir uns dem kritischen Punkt für die Größeren: die Höhe der Fahrradklingel. Sie beugten ihre Rücken nach vorn, sodass ihr Gesicht auf dem Lenker lag. Aber bei der nächsten Runde flogen sie alle raus. Die Kleinen hingegen konnten mit ihren Kinderrädern weiterhin fröhlich – aufrecht und später auch auf den Lenker geduckt – untendurch fahren und hatten so auch ihre Erfolgserlebnisse. Es war ein toller Tag mit viel Gaudi.

Erfüllt, aber auch müde und geschafft kam ich abends zu Hause an, wo ich von den besorgten Gesichtern meiner Familie begrüßt wurde. „Dietmar, heute geht es deiner Schwester noch schlechter. Wir überlegen, ob wir noch hinfahren.“ Puh. Ich war eigentlich so erschöpft! Aber wenn es Makka so elend ging, war es wichtig, jetzt bei ihr zu sein.

So saßen meine Schwester Andrea, ihr Mann Michael und ich wenige Minuten später bei Einbruch der Dunkelheit im Auto nach Berlin-Buch, wo meine Schwester im Krankenhaus lag. Das schöne Maiwetter war umgeschlagen in einen verhangenen, grauen Abend mit Nieselregen und ich beobachtete gedankenversunken die Regentropfen, die gegen die Autoscheibe klatschten. Magdalene war Mitte dreißig, mehrfache Mutter und stand in der Blüte ihres Lebens. Sie, Adolf und die Kinder lebten inzwischen glücklich in ihrem selbst gebauten Haus. Vor wenigen Wochen erst hatte Magdalene ihr fünftes Kind, Anja, zur Welt gebracht.

Doch nach der Geburt musste sie immer wieder zum Zahnarzt. Die heftigen Schmerzen und starken Entzündungen im Mund wollten einfach nicht aufhören. Der Mediziner wunderte sich sehr und war schließlich überzeugt, dass hier mehr dahinterstecken müsse. So wurden weitere Untersuchungen veranlasst. Die Ergebnisse des Bluttests trafen uns wie ein Schlag: Magdalene war an akuter Leukämie erkrankt! Das durfte doch nicht sein! Nicht in dieser Lebensphase, wo sie mitten im Leben stand und für ihre Kinder so unverzichtbar war! Wir verstanden die Welt nicht mehr. Und Gott auch nicht. Gott, warum?, schrien unsere verzweifelten Herzen. Wo bist du?

Fragen über Fragen und keine Antworten.

So fuhren wir also jetzt zu ihr ins Krankenhaus. Dort angekommen, atmeten wir den beißenden Desinfektionsmittelgeruch ein, liefen endlose Korridore entlang, begleitet vom Flackern und Surren der Neonröhren, und wurden schließlich von einer wenig freundlichen Schwester in der Onkologie empfangen.

Als wir die Tür zu Magdalenes Zimmer öffneten, fiel mein Blick auf eine mir fremde Frau, die dort im Bett lag. Reflexartig suchten meine Augen den Raum nach Magdalene ab. Eigentlich wusste ich, dass es ein Einzelzimmer war. Doch durch die Folgen der Chemotherapie, den Haarausfall, das eingefallene Gesicht, die dunklen, tief liegenden Augen, den stark entzündeten Mund und die Verfärbung ihrer Haut hatte ich Magdalene auf den ersten Blick nicht wiedererkannt.

Es dauerte, bis ich begriff, dass dieses Häufchen Elend, das da zwischen den dicken Kissen lag, meine Schwester war. Meine sterbenskranke Schwester. Keiner von uns konnte seine Tränen zurückhalten. Verzweifelt versuchten wir, Worte zu finden, Trost und Nähe zu spenden. Doch letztlich wussten wir nicht, was wir sagen sollten. Wir versuchten zu beten, aber die Worte gingen uns nur mühsam über die Lippen.

Ob wir etwas singen sollten? So stimmten wir den alten Choral „Der Herr ist mein Hirt“ aus dem Taschenliederbuch an. Der Text ging mir durch und durch und spendete Trost. Plötzlich wurde real, wie es da in diesem vertonten Psalm 23 heißt: „Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du, du bist bei mir und tröstest mich.“ Diesen Mut sangen wir uns und Magdalene zu. Obwohl sie in ihrem derart geschwächten Zustand nicht mehr reden konnte, versuchte sie, mit einzustimmen. Doch es kamen nur einige Seufzer und Krächzer aus ihrer Kehle.

Schließlich hatten wir den Eindruck, dass Magdalene uns noch etwas sagen wollte. Wir beugten uns nah zu ihr und interpretierten ihre nur schwer zu verstehenden Worte. „Willst du uns sagen, dass wir für deine Kinder sorgen sollen?“, fragten wir vorsichtig. „Für Jörg, Philipp, Eva …?“ Mit den Augen bestätigte Makka unsere Vermutung. Als wir die Namen der beiden Jüngsten – der dreijährigen Katharina und des Säuglings Anja – ergänzten, verfiel meine Schwester in ein tiefes, bedauerndes Seufzen.

Erst spät in der Nacht fuhren wir nach Hause. Aus einem Tag, der bis vor wenigen Stunden noch so fröhlich gewesen war, war nun ein Tag der vollkommenen mentalen und geistigen Erschöpfung geworden.

Am nächsten Morgen wurde ich durch die Hand meiner Schwester Marianne geweckt, die sich sanft auf meine Schulter legte. Noch bevor sie irgendetwas sagen konnte, wusste ich, was geschehen war – die verweinten, roten Augen, der hängende Kopf, die bedrückende Stimmung verkündeten es, längst bevor sie mit leiser, brüchiger Stimmte sagte: „Magdalene hat die Nacht nicht überstanden.“

Ohnmacht kroch durch meinen Körper, ich war wie benebelt. Magdalene tot?, ging es mir langsam durch den Kopf. Das konnte ich nicht fassen. Doch als ich Stück um Stück die Schläfrigkeit hinter mir ließ und mich an die unverrückbare Tatsache gewöhnen musste, überkamen mich Trauer und eine unglaubliche Schwere. Tot. Meine wunderbare große Schwester, meine Makka.

Ohne einen Bissen im Magen ging ich direkt ins Wohnzimmer, wo eine bleierne Decke von Hilflosigkeit, Trauer und Verständnislosigkeit über der ganzen Familie lag. Wozu? Warum das alles? Ich sah meinen in sich gekehrten, stillen Schwager, dessen Gesicht von Sorgenfalten zerfurcht war. Daneben meine in Tränen aufgelöste Mutter, die untröstlich war über den frühen Tod ihrer Tochter. Auch mich ergriff Fassungslosigkeit, wie Gott das hatte zulassen können, besonders wo die fünf kleinen Kinder jetzt mutterlos aufwachsen mussten! Der unsägliche Schmerz nährte in unseren Herzen Wut und Anklage gegenüber Gott. Wir rangen mit ihm, klagten ihm unser Leid und unser Unverständnis, flehten um seine Hilfe, klammerten uns an seine Zusagen.

Adolf fand in dieser Zeit existenzieller Not tiefen Halt in einem Bibelwort aus dem Römerbrief, das ihm Kraft und Hoffnung gab. Es war einer der wenigen Verse, die Magdalene in ihrer viel gelesenen Bibel angestrichen hatte. Diesen ließ Adolf auch in der Todesanzeige seiner Frau abdrucken: „Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn“ (Römer 8,38-39).

Doch wie sollte es nun weitergehen?

KATHARINA UND DER GROßE

Dass wir in der Bäckerei am Montag freihatten, genoss ich als Kind immer ganz besonders. In der DDR hatten auch wir Bäcker typischerweise eine Fünftagewoche. Unser freier Tag war der Montag – doch er war nur in gewissem Sinne „frei“, denn meinen Vater zeichnete an diesen Tagen immer ein gewisser Aktionismus aus. Er fand immer irgendwelche Projekte und Dinge, die noch erledigt werden mussten – und wenn es der Sauerteig war, den man am Vortag ansetzen musste. Aber immerhin bot uns der Montag auch die Möglichkeit für gemeinsame Familienzeit, sodass wir immer mal wieder einen Ausflug zum Beispiel nach Berlin machten.

Dieser Montag nun war ein besonderer Montag. Erst zwei Tage waren seit Magdalenes Beerdigung vergangen. Wir befanden uns alle noch in einer Art Schockstarre. Die Westverwandten waren zur Beerdigung gekommen und trauerten mit uns. Aus dem Dorf hatten wir viel Anteilnahme und Unterstützung erfahren, die uns sehr rührten. Gleichzeitig waren wir uns auch bewusst, dass die Leute genau hinschauten, wie eine christliche Familie nun mit einem solchen Schicksalsschlag umgeht. Nicht wenige Menschen zerbrechen an so einer Situation, und für viele schien naheliegend, an einem Gott der Liebe zu zweifeln.

Tatsächlich wurde unser Gottvertrauen auf eine harte Probe gestellt. In besonders dunklen Momenten – und sie überwogen –, wussten wir nicht, ob unser Glaube sich bewähren würde, ob wir wirklich an Gott festhalten konnten. So laut und unerbittlich schrie die Ungerechtigkeit in uns zum Himmel, so verstört waren wir über diese Situation. Doch Gott sei Dank ist auch der Glaube keine Fähigkeit, die aus uns kommt, sondern ein Geschenk, eine Gnade Gottes. Er würde uns halten. Daran wollten wir uns klammern.

Trotz dieses riesigen Verlustes und der unermesslichen Trauer ging das Leben mit seinem Alltag und seinen Aufgaben unerbittlich weiter. Die kleinen Kinder und ihre Bedürfnisse wussten nichts von einer Schockstarre, sie brauchten jemanden, der sich beständig um sie kümmerte. Die Augen verweint, standen uns die Sorgenfalten auf der Stirn. Wie sollte es weitergehen mit meinem Schwager und den fünf Sprösslingen – vom Baby bis zum Zehnjährigen? Zwar konnten junge Eltern im Osten damals ein Babyjahr nehmen; so würde mein Schwager immerhin für dieses erste Jahr finanziell versorgt sein. Doch als verwitweter Mann, Bauschlosser von Beruf, war die Aufgabe, alleine für seine fünf Kinder zu sorgen, schlichtweg nicht zu bewältigen.

So saßen wir an diesem Montag in einem großen Kreis im Wohnzimmer meiner Eltern und hielten Familienrat. Eine furchtbare Schwere drückte auf unsere Schultern, während wir grübelten. „Ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll“, stöhnte mein Schwager verzweifelt und vergrub sein Gesicht in seinen großen, starken Händen. Wir alle fühlten diese Hilflosigkeit. Immer noch beherrschten Fassungslosigkeit und Wut unsere Gedanken und Gefühle. So gut es ging versuchten wir, gemeinsam Pläne zu schmieden, wie wir Adolf und den Kindern dabei helfen konnten, den Familienalltag in dieser schwierigen Zeit zu meistern.

Doch praktisch zu unterstützen, damit das Leben weitergehen konnte, war die eine Sache. Den Verlust der Ehefrau und Mutter zu verkraften, war eine ganz andere und wog gewaltig. Hier gab es, so schien es, keinen Trost, nichts, was wir sagen oder tun konnten.

Mit unserer Hilflosigkeit und unseren zerbrochenen Herzen kamen wir schließlich als Familie vor Gott und beteten. Voller Kummer klagte meine Mutter über den Verlust ihres Kindes, mein Vater fand starke und Halt gebende Worte, wir alle zusammen flehten verzweifelt zu Gott. Wem noch nicht die Tränen über das Gesicht liefen, war dem Weinen nah. Doch als meine dreijährige Nichte Katharina ihr kurzes Gebet sprach, brachen alle Dämme: „Lieber Gott, ich wünsche mir zum Geburtstag eine neue Mama.“ Diese arglose Bitte eines Kleinkindes, das nichts mehr braucht als seine Mutter, spülte uns fort und wir schluchzten hemmungslos.

In dieser extrem schwierigen Zeit lernten wir, wie wunderbar es ist, Teil einer Kirchengemeinde zu sein. Auch dort sagen wir ja „Bruder“ und „Schwester“ zueinander. Die Bezeichnung war für mich allerdings nicht nur positiv belegt – mit meiner fünf Jahre älteren Schwester Andrea trug ich durchaus heftige Revierkämpfe aus, wir machten uns das Leben schwer und haben uns ganz bestimmt nicht immer nur vertragen.

Und dann gab es ja, wie wir in der Schule und im öffentlichen Leben immer wieder hörten, unseren „russischen Bruder“. Hinter vorgehaltener Hand ging, in Anspielung auf den großen Bruder der vereinigten Sowjetrepubliken, der Spruch: „Freunde sucht man sich, Geschwister hat man.“

Doch in Bezug auf Gemeinde sollte dieses etwas schräge Bild gerade werden, denn wir erlebten sie als ein belastbares, verlässliches Netzwerk. Es verbindet uns Christen miteinander, selbst wenn wir nicht alle beste Freunde sind, manchmal unterschiedliche theologische Ansichten haben oder einen anderen Musikstil bevorzugen.

Die große Hilfsbereitschaft unserer „Geschwister“ überwältigte uns. Wie als seinen verlängerten Arm schickte Gott uns seine besten Leute, Vollprofis auf ihrem Gebiet: Zwei Hausfrauen und Mütter mit jeweils vier und sechs Kindern nahmen sich jede Woche einen Nachmittag frei, führten bei Adolf den Haushalt, bereiteten das Abendbrot vor und nahmen dann einen Korb Schmutzwäsche mit nach Hause. Oma Ester kochte jeden Tag für alle und Adolf kam mit den Kindern mittags von schräg gegenüber zu uns.

Andere übernahmen die Aufgabe einer Tagesmutter für die Kinder, wieder andere halfen bei den Hausaufgaben. Dann gab es welche, die dafür Sorge trugen, das Ganze gut zu organisieren, sodass die Familie verlässlich regelmäßig unterstützt wurde und mein Schwager und seine mutterlosen Kinder diese Zeit irgendwie überstehen konnten.

Als die Kindergruppe einer befreundeten westdeutschen Gemeinde in Neunkirchen von den fünf Halbwaisen hörte, legten die Jungen und Mädchen kurzerhand ihr Taschengeld zusammen und schnürten ein Paket gefüllt mit Süßigkeiten und anderen Dingen, die Kinderherzen höherschlagen lassen. Meine Neffen und Nichten jubelten über diese gelungene Überraschung, die bei ihnen voll ins Schwarze getroffen hatte.

Natürlich brachten auch wir uns ein. Dass meine Schwester Andrea in dieser Zeit ihren Job im Krankenhaus aufgegeben hatte, bei uns im Familienbetrieb Verantwortung übernahm und sehr für die Familie da war, zeigte nun seine göttliche Logik. Sie konnte meinem Schwager viel unter die Arme greifen. Auch meine Schwester Marianne, die von den Kindern innig geliebte „Janni“, kam, so oft es ging, vorbei. Wir nahmen die Kinder mit auf Ausflüge und in den Urlaub und sorgten für Entspannung, damit das Leben erträglicher wurde.

Den Wunsch meiner Schwester auf dem Sterbebett, „Sorgt für meine Kinder“, nahm ich mir ganz besonders zu Herzen. Ich kümmerte mich um den damals zehnjährigen Jörg und investierte in den nächsten Jahrzehnten als Onkel, Arbeitgeber, Förderer und Freund in alle fünf Kinder.

Innerhalb der ziemlich überschaubaren christlichen Szene der DDR verbreitete sich die Nachricht vom Tod und Ergehen meiner Familie wie ein Lauffeuer. Überall wurde für uns gebetet und wir erfuhren viel Ermutigung. Wo unser Glaube nicht mehr stark war, trugen uns unsere Glaubensgeschwister. Es ist wirklich stark, in einem so großen Verbund zu leben.