9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Vom Recht auf einen selbstbestimmten Tod. So divers die Umstände jedes einzelnen Falls sind und so sehr sich die Selbstmordraten je nach Kulturraum und Epoche unterscheiden, so eingeschrieben scheint der Suizid in die Geschichte der Menschheit. Und dennoch: Er ist die Absage an die Gemeinschaft, eine Beleidigung derer, die zurückbleiben, und immer eine Tragödie. Das aber hat Menschen noch nie davon abgehalten, sich aus interessanten Gründen und auf interessante Art umzubringen. Anne Waak hat ihre Geschichten gesammelt, sie beschreibt die Orte, Umstände, Beweggründe und zeigt dabei vor allem eines: Der Suizid gehört zum Leben wie jeder andere Tod auch. Trotz Sterbehilfediskussion ist der frei gewählte Tod ein Tabu. Anne Waak beschreibt auf unterhaltsame und profunde Weise, wie und warum Menschen in Gegenwart und Vergangenheit den Tod suchten. Ein lebensbejahendes Buch über das Sterben. »In Anne Waaks kleiner Kulturgeschichte zeigt sich der ›freie Tod‹ einmal nicht als Schandmal, sondern von seiner bizarrsten, lustigsten und verführerischsten Seite.« Ingo Niermann. So divers die Umstände jedes einzelnen Falls sind und so sehr sich die Selbstmordraten je nach Kulturraum und Epoche unterscheiden, so eingeschrieben scheint der Suizid in die Geschichte der Menschheit. Und dennoch: Er ist die Absage an die Gemeinschaft, eine Beleidigung derer, die zurückbleiben, und immer eine Tragödie. Das aber hat Menschen noch nie davon abgehalten, sich aus interessanten Gründen und auf interessante Art umzubringen. Anne Waak hat ihre Geschichten gesammelt, sie beschreibt die Orte, Umstände, Beweggründe und zeigt dabei vor allem eines: Der Suizid gehört zum Leben wie jeder andere Tod auch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 251

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Informationen zum Buch

Vom Recht auf einen selbstbestimmten Tod.

Trotz Sterbehilfediskussion ist der frei gewählte Tod ein Tabu. Anne Waak beschreibt auf unterhaltsame und profunde Weise, wie und warum Menschen in Gegenwart und Vergangenheit den Tod suchten. Ein lebensbejahendes Buch über das Sterben.

»In Anne Waaks kleiner Kulturgeschichte zeigt sich der ›freie Tod‹ einmal nicht als Schandmal, sondern von seiner bizarrsten, lustigsten und verführerischsten Seite.« Ingo Niermann

So divers die Umstände jedes einzelnen Falls sind und so sehr sich die Selbstmordraten je nach Kulturraum und Epoche unterscheiden, so eingeschrieben scheint der Suizid in die Geschichte der Menschheit. Und dennoch: Er ist die Absage an die Gemeinschaft, eine Beleidigung derer, die zurückbleiben, und immer eine Tragödie. Das aber hat Menschen noch nie davon abgehalten, sich aus interessanten Gründen und auf interessante Art umzubringen. Anne Waak hat ihre Geschichten gesammelt, sie beschreibt die Orte, Umstände, Beweggründe und zeigt dabei vor allem eines: Der Suizid gehört zum Leben wie jeder andere Tod auch.

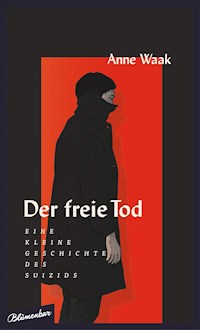

Anne Waak

Der freie Tod

Eine kleine Geschichte des Suizids

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Vorwort

Was sie schon immer über Selbstmord wissen wollten

Sechs Lieblingsorte von Suizidalen

Deutschland im Frühling 1945

Fast Selbstmord: Drei Sirius-Fälle und der Mann, der seinen Penis aß

Die Tode der anderen – Selbstmord in der DDR

Live und in Farbe – Die Frau, die vor laufender Kamera Suizid beging

Der Freitod durch die Hand des Henkers

Menschliche Fackeln – Tod durch Anzünden

»Gehe für ein Weilchen weg« – Abschiedsbriefe

Grönland, Unschönland

Die Frau des Mannes, der den Gaskrieg erfand

Eine Waffe namens Ich – Die Geschichte des Selbstmordattentats

Unter der Glasglocke – Schriftstellersuizide

Durch das Himmelstor – Sektenselbstmorde

Berufsrisiko – In der Werkstatt der Welt

Unkrautvernichter: Der lange Tod Isabella Blows

Jugendselbstmorde

Achten Sie auf die Cockpit-Tür – Pilotensuizide

Methoden

Wenn Tiere nicht mehr Leben wollen

Vom Selbstmord erzählen

Bis dass der Tod uns scheidet – Doppelselbstmorde

Der Mann, der aus dem Hochhaus fiel

Dorothy Parker – Resumé

Quellenverzeichnis

Dank

Anmerkungen

Über Anne Waak

Impressum

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

Vorwort

Seit mehr als zweitausend Jahren streitet man sich darüber, ob der Mensch ein Recht hat, sich zu töten, oder die Pflicht, weiterzuleben – bislang ohne Ergebnis. Was man weiß, ist, dass Menschen sich immer umgebracht haben. Laut dem französischen Soziologen Émile Durkheim, der 1897 das Grundlagenwerk »Le Suicide« herausbrachte, hat jede Gesellschaft in jedem Augenblick ihrer Geschichte eine bestimmte Neigung zum Selbstmord.

Oft ist von ihm als einem Tabuthema die Rede – eine Aussage, die Wolfgang Herrndorf in seine Liste der Sätze aufnahm, »die Sie als Vollidiot zum Thema Tod unbedingt sagen müssen«. Tatsächlich eignet sich der Suizid nicht sonderlich gut für Small Talk, andererseits erschienen im Zeitraum zwischen Durkheims Untersuchung und dem Jahr 1970 ganze 4700 Veröffentlichungen zu diesem Thema. Von Verdrängung kann also keine Rede sein. Gerade in dem, was zum Selbstmord geschrieben wird, zeige sich nicht das Tabu des Todes, schreibt Roger Willemsen, sondern »der Terror des Lebens, die Stilisierung der Existenz zum ersten Wert«. Aber, um einen anonymen Abschiedsbriefschreiber zu zitieren: »Was ist schlimmer: tot zu sein oder tot zu leben?«

Ein anderer von Herrndorfs Idiotensätzen lautet, der Tod gehöre zum Leben. Nicht nur aus dem offensichtlichen Grund, weil der eine zwangsläufig am Ende des anderen steht. Sondern auch, weil in jedem von uns neben einem Instinkt zum Leben auch eine Tendenz zur Selbstzerstörung besteht. Viele menschliche Verhaltensweisen tragen dazu bei, die Lebenserwartung zu verkürzen: Rauchen, Trinken, Drogen, kalorienreiches Essen, Sport, die Teilnahme am Straßenverkehr und selbst Sex lassen sich als selbstverletzendes und damit indirekt suizidales Verhalten auffassen. All diese Kulturtechniken sind Teil unseres Gepäcks, das Leben selbst ist immer risikoreich und ultimativ tödlich, ja, es wird, folgt man dem österreichischen Philosophen und Genussverfechter Robert Pfaller, durch tendenziell gesundheitsschädliche Praxen überhaupt erst lebenswert. Innerhalb dieser Logik stellt Selbstmord lediglich einen Extrempunkt auf einer Skala dar.

Das Deutsche ist wahrscheinlich eine der wenigen Sprachen, die vier Worte für diese eine Sache kennen. Jedes von ihnen hat eine eigene ideologische Färbung: Martin Luther hat 1527 als Erster von »sein selbst morden« geschrieben und so den »Selbstmord« geprägt, Sir Thomas Brown erfand im Jahr 1643 den neulateinischen Begriff »Suicid«, Nietzsche den fast romantischen »Freitod« (ein Wort übrigens, das im nationalsozialistischen Deutschland wegen seines negativen Propagandawertes verboten war). Mit dem juristischen Begriff »Selbsttötung« wird versucht, größtmögliche Neutralität zu signalisieren.

Am prägnantesten hat Roger Willemsen das Dilemma beschrieben, der 1986 das Buch »Der Selbstmord« herausbrachte und diesen Titel bei einer späteren Neuauflage erneut wählte, »wohl wissend, dass keine Vokabel das Phänomen im Kern erfasst: So wenig einen ›Mord‹ begeht, wer sich umbringt, so wenig ›frei‹ ist, wer in den Freitod geht. Doch wer, wie die Psychologie, glaubt, dem Dilemma durch Schwulstformen wie ›Suizid‹, ›suizidieren‹ und ›Suizidalität‹ zu entkommen, muss gleichzeitig einräumen, dass ›Suizid‹ nichts anderes ist als die lateinische Übersetzung von ›Selbstmord‹«. Weil also keine Formulierung richtig gut ist, benutze ich sie abwechselnd und ohne werten zu wollen.

In »Le Suicide« beschreibt Durkheim die Linderungs- und Schutzwirkung des Glaubens: Religiöse Menschen bringen sich seltener um als religiös unempfindliche. Unklar ist, ob das an der Hoffnung spendenden Kraft der Religionen oder an ihrem Selbstmordverbot liegt, das den Glauben zu einer Art instrumentalisierten Angst vor sich selbst macht. Erst mit dem Tod Gottes befreit sich der Mensch, er ist damit allein für sein Leben und damit auch für sein Sterben verantwortlich. Dass das Leben das größte Geschenk ist, das er – ungefragt – bekommt, heißt nicht, dass er es nicht zurückgeben kann. Der Selbstmord ist die letzte Freiheit, die uns bleibt. Auch und selbst in den Fällen, wenn er falsch ist, feige oder unendlich grausam gegen andere.

Ein Buch über Selbstmord muss heute auch immer eines über Depression sein. Aber wie frei ist ein Tod, der unter dem Eindruck begangen wird, nur so dem Zustand entkommen zu können, den der Autor Alexander Wendt mit »die Widerwärtigkeit außen und die Hässlichkeit innen« beschreibt, als eine Kapsel der Traurigkeit, gleich »einem großen metallenen Überraschungsei, dessen symmetrische Hälften sich aufeinander zubewegen«.

Seit die Menschen über den Selbstmord nachdenken, haben sie sich mit der Depression (oder der Melancholie, wie sie lange hieß) beschäftigt. Es wurde empfohlen, sich das Gesicht mit Hasenblut zu waschen oder einen Bezoar bei sich zu tragen, einen Stein, der aus verschluckten Haaren und organischen Abbauprodukten im Magen von Wildziegen entsteht. Erst der Mediziner Emil Kraepelin definierte 1899 das »manisch-depressive Irresein« als Krankheit mit körperlichen Ursachen. Aber nur weil die Depression nicht mehr als Problem der Galle oder als Gottesstrafe verstanden wird, sondern als eine Art Schnupfen des Gehirns, heißt das noch lange nicht, dass sie so einfach heilbar wäre. Antidepressiva helfen einigen tatsächlich, bei anderen wirken sie immerhin über den Placeboeffekt. Bei manchen schlagen sie gar nicht an. Die Annahme, dass einer Depression ein gestörter Serotonin-Haushalt zugrunde liegt, mag genauso irrig sein wie der Tipp mit dem Hasenblut.

David Foster Wallace beschreibt das Verhältnis einer depressiven Person zur Unerträglichkeit ihrer Krankheit so: Ein Psychotisch-Depressiver sitzt im Obergeschoss eines brennenden Hochhauses. Die Furcht davor, bei vollem Bewusstsein in die Tiefe zu springen, bleibt konstant, aber der Schmerz nähert sich in Gestalt der lodernden Flammen. »Wenn die Flammen nah genug kommen, wird der tödliche Sturz die geringfügig kleinere von zwei Schreckensvorstellungen. Es geht nicht um eine Sehnsucht, sich herunterzustürzen, es geht um den Schrecken der Flammen. Und keiner unten auf dem Fußweg, der hochschaut und schreit ›Nicht‹ und ›Halt durch‹, kann verstehen, warum jemand springt.«

Der Philosoph Byung-Chul Han bezeichnet die Depression als eine narzisstische Erkrankung: »Zur Depression führt der überspannte, krankhaft übersteuerte Selbstbezug. Das narzisstisch-depressive Subjekt vernimmt nur Widerhall seiner selbst. Bedeutungen gibt es nur dort, wo es sich irgendwie wieder erkennt.« Nur so kann ich es mir erklären, dass sich Leute vor Züge werfen. Der Blick ist auf das eigene Unglück verengt, das Leben und der Tod der anderen ausgeblendet.

Jeder Selbstmord ist eine Absage an die Gemeinschaft, eine Beleidigung derer, die zurückbleiben, und immer eine Tragödie. Das aber hat Leute noch nie davon abgehalten, sich aus den verschiedensten Gründen und auf interessante Arten umzubringen. Von einigen von ihnen handelt dieses Buch.

Was Sie schon immer über Selbstmord wissen wollten

Der älteste erhaltene Abschiedsbrief heißt »Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele« und wurde um 1900 vor unserer Zeit in Ägypten in Hieroglyphen verfasst.

Die weltweit erste Telefonseelsorge und Lebensmüdenberatung richtete der Pfarrer Harry Warren im Jahr 1895 in New York ein.

Anrufer hörten eine unermüdliche Wiederholung von Bibelsprüchen, sowohl live als auch vom Tonband.

Viele Menschen kennen den Sog, der von einem unter ihnen sich auftuenden Abgrund ausgeht oder von dem blitzartigen Gedanken, das Auto in der Kurve einfach geradeaus schießen zu lassen.

Mit Todessehnsucht hat das nichts zu tun, sondern im Gegenteil mit dem Drang zum Leben: Man wird mit seiner Angst bekannt gemacht. Und wer Angst hat, springt nicht.

Der junge Psychologe Edwin Shneidman entdeckte 1949 im Keller der Gerichtsmedizin des Los Angeles County ein Konvolut von 721 Abschiedsbriefen von Selbstmördern.

Zusammen mit seinem Kollegen Norman Farberow begann er, diese nach Motiven zu analysieren. Aus ihrer Arbeit erwuchs das Los Angeles Suicide Prevention Center, die erste Einrichtung dieser Art.

Es gibt kein Selbstmordgen, aber Familien, in denen sich die Fälle häufen, wie die van Goghs, die Manns oder die Hemingways.

In den meisten Ländern der Welt ist der private, nicht assistierte Selbstmord legal – oder richtiger: der Versuch.

Tote kann man schlecht vor Gericht stellen. Ausnahmen sind etwa Indien und Singapur, wo gescheiterten Suizidenten bis zu einem Jahr Gefängnis droht. In Australien können die Überlebenden eines Suizidpaktes wegen Totschlags angeklagt werden. Nach allem, was man über Nordkorea weiß, werden dort die Angehörigen eines Selbstmörders bestraft. In vielen anderen Ländern droht die Zwangseinweisung in eine psychiatrische Anstalt.

Der Talmud lehrt, man solle um Selbstmörder nicht trauern, weil Gott hier kein Leben genommen, sondern jemand Gott das Leben geraubt hat.

In der Schweiz und in England wird der November »Hängemonat« genannt.

Ohne Grund. Entgegen der weitverbreitenden Ansicht, die meisten Selbstmorde würden in der sogenannten dunklen Jahreszeit verübt, bringen sich auf der Nordhalbkugel die meisten Menschen im Mai und Juni um, auf der Südhalbkugel im Dezember. Gerade der Kontrast zwischen dem eigenen Empfinden und dem wahrgenommenen Zustand der Welt ist entscheidend oder, wie es ein Betroffener formulierte: die Paranoia, der Frühling werde nur für die anderen veranstaltet.

Samstag ist der unbeliebteste Tag, um sich umzubringen.

War der Dienstag zu Émile Durkheims Zeiten der beliebteste Wochentag, ist es heute der Montag.

Das ungarische »Szomorú Vasárnap«, das auch als »Gloomy Sunday« oder »das Lied vom traurigen Sonntag« bekannt ist, soll Menschen zum Selbstmord bewegt haben.

Sein Komponist Rezső Seress hatte es 1933 geschrieben, nachdem ihn seine Geliebte verlassen hatte. Seress, der ein Naziarbeitslager überlebte, brachte sich 1968 um.

1926 versuchte sich die 17-jährige Maria Reiter zu erhängen, weil Adolf Hitler sie nach seinem Heiratsantrag monatelang nicht mehr besucht hatte.

1931 erschoss sich die 23-jährige Geli Raubal, Hitlers Nichte und mutmaßliche Geliebte, nach einem Streit mit ihm. Eva Braun hatte in den Jahren 1932 und 1935 zwei Selbstmordversuche hinter sich gebracht, mit denen sie angeblich und erfolgreich versuchte, ihm näherzukommen.

Bis zu 43

Prozent der Suizidenten hinterlassen einen Abschiedsbrief.

D

en Selbstmord aus der größten Höhe verübte im Januar 2002 der ehemalige britische Soldat Charles Bruce, indem er sich 1500

Meter über der Grafschaft Oxfordshire aus einer Cessna stürzte.

Seine Copilotin hatte noch versucht, ihn am Hosenbund festzuhalten, ohne dabei die Kontrolle über den Zweisitzer zu verlieren.

In Japan geht ein Drittel der Selbstmorde auf Überarbeitung zurück.

Das Krankheitsbild Depression war in Japan bis ins Jahr 2000 praktisch unbekannt, Zustände wie Traurigkeit und Schwermut dagegen gesellschaftlich anerkannt – bis der Pharma-Konzern GlaxoSmithKline sein Antidepressivum Paxil auf den japanischen Markt brachte.

Die Tagesmenge an Antidepressiva, die in Deutschland verschrieben wird, hat sich zwischen 2000 und 2013 verdreifacht.

In den Vereinigten Staaten liegt bei bis zu 30

Prozent aller Tode bei Schießereien mit der Polizei ein »suicide by cop« vor: das Provozieren eines Officers, damit der einen umbringt.

98 Prozent der Suizidenten sind Männer.

In Südkorea kann man seit einigen Jahren Kurse belegen, in denen der eigene Tod simuliert wird.

Die Teilnehmer schreiben Abschiedsbriefe, legen das traditionelle beige Beerdigungsgewand an und betrachten ihr schwarz gerahmtes Porträtfoto. Die Zeit im Dunkel des geschlossenen Sarges soll dazu genutzt werden, über das Leben nachzudenken und schmerzhafte Erinnerungen zurückzulassen.

Nach dem sich der ehemalige südkoreanische Präsident Roh Moo-hyun im Mai 2009 von den Felsen hinter seinem Haus in dem Dorf Bongha in den Tod gestürzt hatte, besuchten vier Millionen Südkoreaner dessen Heimatort.

In Belgien und in den Niederlanden entscheiden sich fünf Prozent der Menschen für die dort erlaubte aktive Sterbehilfe.

Der Nachahmereffekt – also dass Leute sich durch einen Selbstmord ebenfalls ermutigt fühlen, sich umzubringen – tritt um 14-mal wahrscheinlicher ein, wenn der Suizident ein Politiker oder ein anderweitig Prominenter war.

Aber auch instruktive Bücher können diesen Effekt haben: 1993 erschien Derek Humphrys Buch »Final Exit«, in dem er das Ersticken mit Hilfe einer Kombination aus Plastiktüte und Helium als die beste Methode zum Selbstmord beschrieben hatte – die Exit-Bag.

Daraufhin stieg in New York die Zahl der Menschen, die auf dieselbe Weise umkamen, von acht auf 33. Neun von ihnen hatten »Final Exit« bei sich.

W

enn Leute in ein Hotel in der Stadt einchecken, in der sie wohnen, verüben sie mit 20-mal höherer Wahrscheinlichkeit Selbstmord als andere Gäste.

Weltweit gesehen ist der Gifttod mit 30

Prozent die am häufigsten gewählte Methode, sich umzubringen.

Besonders in ländlichen Gegenden von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen – dort, wo drei Viertel aller Selbstmorde geschehen – greifen die Menschen häufig zu Pestiziden.

2012 gab es weltweit schätzungsweise 804

000 Todesfälle durch Selbstmord, das ist einer alle 40 Sekunden.

Die weltweite Suizidrate beträgt damit 11,4 Menschen pro 100000 Einwohner.

90

Prozent aller Selbstmorde liegen psychische Störungen zugrunde, meist Depressionen.

Mit nur etwas mehr als einem Prozent ist das Ertrinken die am seltensten gewählte Methode, zu sterben.

Eltern, schwangere Frauen und übergewichtige Männer begehen mit geringerer Wahrscheinlichkeit Selbstmord als alle anderen.

Statistisch gesehen liegt das größte Selbstmordrisiko bei in Großstädten allein lebenden, atheistischen alten Männern mit Alkoholproblem.

W

ährend sich etwa 0,7

Prozent der Gesamtbevölkerung umbringen, sind es bei Punkmusikern 11 und bei Mitgliedern von Metal-Bands ganze 19,3

Prozent.

Die niedrigsten Suizidzahlen unter Musikern weisen mit 0,9 Prozent Gospelmusiker auf.

Während lebensbedrohlicher Krisen- und Notzeiten sinken die Selbstmordraten in der Regel.

Zwar brachten sich Menschen angesichts drohender Deportationen um, insgesamt aber sanken die Zahlen während des Zweiten Weltkriegs dramatisch. Danach stiegen sie in vielen europäischen Staaten zeitgleich mit dem beginnenden wirtschaftlichen Aufschwung Anfang der 1950er Jahre. Geht es um das nackte Überleben, sinkt die Neigung zur Lebensmüdigkeit. Sind die Menschen zum Zusammenhalten gezwungen, sind sie weniger narzisstisch.

In lediglich wirtschaftlich bedrohlichen Zeiten hingegen

steigt die Selbstmordrate.

Im Laufe der vergangenen hundert Jahre lag sie in den Vereinigten Staaten von Amerika 1932, während der Großen Depression, mit 22,1 am höchsten. Derzeit ist die Rate in dem Land mit 13 auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren. 2014 waren das insgesamt 43000 Tote. Unter den Methoden verzeichnet das Ersticken, zu dem auch Erhängen zählt, Zuwachsraten von 90 Prozent.

D

abei war die weltweite Selbstmordrate seit den 1990er Jahren dramatisch gefallen.

Grund dafür sind die verbesserte Wirksamkeit und vermehrte Verschreibung von Antidepressiva und das gewachsene Angebot an Präventionsmethoden.

In Deutschland hat sich die Rate seit 1980 fast halbiert.

Derzeit begehen jedes Jahr etwa 7000 Depressive Suizid.

Das sind ungefähr 15 Prozent aller, die an einer schweren Depression erkrankt sind.

Durchschnittlich drei Menschen werfen sich hierzulande jeden Tag vor einen Zug.

Die Deutsche Bahn unterhält in Bad Malente ein eigenes Sanatorium, das auf die Behandlung von Lokführern mit posttraumatischen Belastungsstörungen spezialisiert ist.

Die aktuelle Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (kurz ICD) führt den Suizid oder »absichtliches selbstverletzendes Verhalten« unter den Kennziffern X60 bis X84.

Anders als die Bibel verbietet der Koran den Selbstmord explizit – außer, es handelt sich um einen Tod für Gott.

Aus dem gleichen Grund gilt Jesus der christlichen Lehre zufolge als Märtyrer und nicht als Selbstmörder. Die niedrigste Suizidrate herrscht in der islamischen Welt. In Saudi-Arabien liegt sie bei 0,9, in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei 3,2 und im Iran bei 5,2. Im buddhistisch geprägten Bhutan, dem einzigen Land auf der Welt mit einer staatlichen »Kommission für das Bruttonationalglück«, liegt sie dagegen bei 17,8.

Laut Freud ist der Selbstmord ein Abkömmling des Todestriebes.

Nach Karl Menninger besteht Suizidalität aus dem Wunsch, zu töten, aus dem Wunsch, getötet zu werden und dem, zu sterben. Für Durkheim ist der Selbstmord ein abgewandelter und abgemilderter Mord. Cesare Pavese nannte den Selbstmörder einen »schüchternen Mörder«.

Im Jahr 2015 gab es weltweit 481 Selbstmordanschläge, der ganz überwiegende Teil davon im Irak, in Nigeria, Afghanistan und Syrien.

2007 waren es 500 gewesen, 1981 ein einziger.

Als erste moderne Selbstmordattentäter gelten die beiden Studenten Nikolai Ryssakow und Ignati Grinewizki, die am 13.

März 1881 den russischen Zaren Alexander I. töteten.

Sie warfen mit Dynamit gefüllte Dosen, die nur im Umkreis von einem Meter tödlich waren, auf den Zaren. Der kam wie die Attentäter bei dem Anschlag um.

1888, kam es zum ersten politischen Hungerfastentod außerhalb Indiens: Russische Strafgefangene erstritten so bessere Haftbedingungen.

A

uch die ersten Selbstmordattentäterinnen stammen aus dem vorrevolutionären Russland: 1907 erschoss die 21-jährige Konzertpianistin, Sängerin und Sozialrevolutionärin Evstolia Ragozinnikova erst einen General in seinem Büro, dann plante sie, sich mit 13 unter ihrer Korsage verborgenen Pfund Sprengstoff mit dem gesamten Gebäude in die Luft zu sprengen.

Sie wurde festgenommen und gehenkt.

Als die »schönste Selbstmörderin« gilt Evelyn McHale, die 1947 im Alter von 23 Jahren von der Aussichtsplattform im 86. Stock des Empire State Building sprang und auf dem Dach einer schwarzen Cadillac-Limousine der Vereinten Nationen landete.

Der Fotografiestudent Robert C. Wiles hörte den Knall und fotografierte die Szene. Durch den Aufprall aus 320 Metern Höhe barst das Autoglas, die Karosse ist wie ein Bettlaken um McHale herum gefaltet. Die Tote selbst liegt scheinbar vollkommen unverletzt da, mit elegant überkreuzten Knöcheln, sie trägt weiße Handschuhe und Perlen um den Hals.

In einkommensstarken Ländern begehen etwa dreimal so viele Männer Suizid wie Frauen.

In ärmeren Ländern hingegen ist die Differenz zwischen Männern und Frauen geringer. Dort kommen auf eine Frau, die sich das Leben nimmt, statistisch gesehen nur anderthalb Männer.

Auf einen Erwachsenen, der durch Suizid stirbt, kommen 20, die einen Suizidversuch begehen.

D

er größte Risikofaktor für einen Suizid ist ein missglückter Suizidversuch.

Sechs Lieblingsorte von Suizidalen

Beachy Head, East Sussex, England

Großbritanniens beliebtester Ort für Menschen, die Suizid begehen wollen, sind die Kreidefelsen an der englischen Südküste nahe Eastbourne. Seit dem 7. Jahrhundert stürzen sich Lebensmüde von der sich 162 Meter über dem Meer erhebenden Landspitze, derzeit sind es etwa 20 im Jahr. Eine Patrouille, Mitarbeiter des örtlichen Pubs und Taxifahrer aus der Gegend halten stets Ausschau nach potentiellen Selbstmördern und greifen im Zweifel ein.

Golden Gate Bridge, San Francisco, USA

Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1937 haben sich mindesten 1200 Menschen von der Art-Déco-Brücke an der Mündung zur Bucht von San Francisco gestürzt – durchschnittlich alle zwei Wochen einer. Allein im Jahr 2013 waren es 46. Nur drei Dutzend haben bislang überlebt. Unter den Mitarbeitern der California Highway Patrol steht der Code 10–31 für einen

jumper

. Der 500. Suizident war 1973 ein Bewohner einer örtlichen Kommune, der unter dem Einfluss von LSD sprang, der 1000. war im Juli 1995 der 25-jährige Eric Atkinson. Stirbt man nicht schon durch den Aufprall auf die aus dieser Höhe betonharte Wasseroberfläche, drückt einen die Strömung nach unten. Sie ist so stark, dass manche Leichen nie gefunden werden. Die Brücke scheint auf Lebensmüde einen eigenartigen Sog auszuüben: Während nicht bekannt ist, dass ein Selbstmörder die Golden Gate Bridge überquert hätte, um sich von der nahe gelegenen Bay Bridge zu stürzen, die San Francisco mit Oakland verbindet, ist es andersherum sehr wohl der Fall. Neben der baulichen Schönheit der Brücke und dem Wissen, dass schon viele andere zuvor von ihr gesprungen sind, spielt sicherlich eine Rolle, dass das zu überwindende Geländer lediglich 1,20 Meter hoch ist. Pläne, eine Selbstmörder-Barriere zu errichten, scheitern seit den 1970er-Jahren sowohl an ästhetischen Bedenken als auch an mangelnden Geldmitteln. Die häufigste Phobie unter den Einwohnern San Franciscos ist angeblich Gephyrophobie: die Angst vor Brücken.

Nanjing Yangtze River Bridge, Jiangsu-Provinz, China

Noch mehr Menschen auf dem Gewissen als die Golden Gate Bridge hat nur diese mehr als 4,5 Kilometer lange Brücke zwischen den ostchinesischen Städten Pukou und Nanjing. Seit sie 1968 fertiggestellt wurde, springt hier jede Woche mindestens ein Mensch in den Tod, allein zwischen 1968 und 2006 waren es an die 2000. Seit er 2004 in der Zeitung von den vielen Todesfällen las, verbringt Chen Si, Mitarbeiter einer Transportfirma, jedes Wochenende am südlichen Turm und hält mit einem Fernglas Ausschau nach Menschen, die ziellos über die Brücke zu gehen scheinen. 40 Minuten jeder Stunde verbringt er am Turm, den Rest der Zeit fährt Chen mit seinem Moped auf dem Fußweg zum anderen Ende der Brücke und zurück. Erspäht er jemanden, der offenbar plant, zu springen, spricht er mit ihm oder ihr, manchmal wendet Chen auch körperliche Gewalt an, um den Selbstmörder von der Reling zu holen. Mehr als 175 Menschen hat er so bislang retten können. Einige von ihnen kommen jedes Jahr im Winter zurück, um zusammen mit Chen Si ein Fest zu feiern.

Göltzschtalbrücke, Sachsen, Deutschland

Der 1851 fertiggestellte Ziegelsteinviadukt im sächsischen Vogtland gelangte zu überregionaler Bekanntheit, als sich im August 2001 an einem Samstag kurz vor Mitternacht drei Jugendliche 78 Meter in die Tiefe stürzten. Michael (14), Mike (17) und René (18) stammten aus dem nahen Reichenbach, der älteste und der jüngste hatten sich an den Handgelenken aneinandergeknotet. Man vermutete einen satanistischen Hintergrund, die Clique hatte immer wieder Gläserrücken gespielt. Möglicherweise war der Lebensüberdruss der Jungen aber auch einfach größer als die Perspektive, die sie in der verödeten Kleinstadt für ihr Leben sahen. Seit ihrem Tod zieht die Brücke immer wieder vor allem jugendliche Selbstmörder an; allein bis Herbst 2002 waren es noch fünf weitere.

Aokigahara-Wald, Präfektur Yamanashi, Japan

Der etwa 35 Quadratmeter große immergrüne Wald am Fuß des Fuji wird auch »Jukai« genannt, »das Meer aus Bäumen«. Während der Wald wohl bis ins 19. Jahrhundert hinein für

ubasute

genutzt wurde, Familien also ihre alten Angehörigen zum Sterben dorthin brachten, ist der Aokigahara bei Suizidenten aus ganz Japan beliebt, seit der Schriftsteller Seichō Matsumoto die Protagonistin seines 1960 erschienenen Romans »Kuroi Jukai« dort aus Liebeskummer Selbstmord begehen ließ. Der Aokigahara ist so dicht und gleichförmig, dass man schon noch kurzer Zeit die Orientierung verliert und nur schwer gefunden werden kann. Angeblich macht zudem ein Magnetfeld Kompasse und Elektronik unbrauchbar. Seit 1971 durchkämmen Polizei und Feuerwehr den Wald regelmäßig auf der Suche nach Leichen, einem Dokumentarfilm zufolge bezahlen Yakuza, also die japanische Mafia, Obdachlose dafür, dass sie den Verstorbenen ihre Wertsachen abnehmen. Jedes Jahr werden zwischen 50 und 100 Tote gefunden; meist Männer, meist erhängt. Besonders viele im März, am Ende des japanischen Steuerjahres.

Cecil Hotel, Los Angeles, USA

Im Februar 2013 bemerken die Gäste des Hotels in der 640 S. Main Street in Downtown L.A. den stechend scharfen Geruch des Wassers. Schwarz strömt es aus den Hähnen, bevor es schließlich aufklart. Ein Wartungsarbeiter findet in einer der vier Zisternen auf dem Dach die nackte, aufgeblähte und sich bereits zersetzende Leiche der 21-jährigen Elisa Lam. Die letzten Lebenszeichen der kanadischen Studentin, bei der kurz zuvor eine bipolare Störung diagnostiziert wurde, stammen von der Überwachungskamera des Hotels. Sie zeigten Lam, wie sie in den leeren Fahrstuhl steigt und eine ganze Reihe von Etagenhalteknöpfen auf einmal drückt. Sie geht in der Kabine umher und lugt aus ihr heraus, als spiele sie mit sich selbst Verstecken. Nach mehreren Minuten verschwindet sie aus dem Sichtfeld der Kamera, die Tür schließt sich hinter ihr. Bevor Lam gefunden wurde, hatten die anderen Hotelgäste 19 Tage lang im verseuchten Wasser gebadet und sich damit die Zähne geputzt. Der erste Selbstmord im Cecil, das im Dezember 1924 mit seiner Marmorlobby, den Alabasterstatuen und den Topfpalmen seine Türen für Geschäftsreisende und Touristen öffnete, wurde in seinem siebten Jahr verzeichnet. Der 46-jährige W.K. Norton wurde tot in einem der 700 Zimmer aufgefunden, offenbar hatte er Giftkapseln geschluckt. Zahlreiche weitere werden ihm folgen. So checkt im Oktober 1954 die Mitte 50-jährige Helen Gurnee unter dem Namen Margaret Brown in ein Zimmer im siebten Stock ein, von wo sie sich eine Woche später aus dem Fenster wirft. Sie landet auf der Markise des Cecil und stirbt. Acht Jahre später springt Pauline Otton, 27, nach einem Streit mit ihrem Mann Dewey aus dem neunten Stock in die Tiefe. Sie fällt auf den Passanten George Gianinni, 65. Beide sind sofort tot. Der bislang letzte Selbstmörder, ein 28-Jähriger, wird im Juni 2015 auf dem Pflaster vor dem Gebäude gefunden.

Deutschland im Frühling 1945

Das 1949 vom Hauptamt für Statistik herausgegebene Kompendium »Berlin in Zahlen« verzeichnet für das Jahr 1945 insgesamt 7057 Fälle von Selbstmord. Deutlich mehr als die Hälfte davon entfallen allein auf den Monat April. Zum Vergleich: Heute sind es etwa 400 im Jahr.

Nun war es nicht etwa so, dass diese Suizide besonders heimlich verübt wurden. In Zeitungen, Rundfunk und öffentlichen Verlautbarungen wurde regelrecht für Selbstmord geworben. Es wäre zweifellos am besten, sagte ein Sprecher des Propagandaministeriums, wenn die vorrückenden Feinde nur noch tote Deutsche vorfänden. In einer Rundfunkrede beschwor Propagandaminister Goebbels das Beispiel Friedrichs II. herauf, für den nur der Sieg oder aber der Tod gegolten habe. Nachdem die Berliner Philharmoniker am 11. April Wagners »Götterdämmerung« gespielt hatten, das »Konzert für Minister Speer«, sollen am Ausgang der Beethovenhalle Hitlerjungen mit Körben voller Zyankalikapseln gestanden haben, die sie an die Konzertbesucher austeilten. In den letzten Kriegsmonaten war das Selbstmordtabu außer Kraft gesetzt.

Seit dem 25. April 1945 war die 65. Armee der Zweiten Weißrussischen Front von Stettin aus unterwegs durch Vorpommern und Mecklenburg-Strelitz, um deutsches Territorium zu erobern.

In Demmin, einem Ort zwei Stunden nördlich von Berlin, der vom Krieg nur aus der Zeitung oder dem Rundfunk wusste, waren die Straßen durch Trecks verstopft. Am 29. April räumte die Wehrmacht fluchtartig und kampflos sämtliche Positionen in der von den drei Flüssen Peene, Trubel und Tollense umschlossenen Halbinsel. Damit die Bewohner der Stadt das Heer auf seinem Rückzug nicht behinderten, sperrte und sprengte die SS die nach Westen führenden Brücken. Sie lieferte Demmins Bevölkerung damit schutzlos der von Osten heranrückenden Roten Armee aus. 15000 Menschen, dazu einige Tausend Kriegsflüchtlinge, saßen in der Falle. Die meisten hissten Tischdecken und Bettlaken als weiße Flaggen und verkrochen sich in den Kellern. Und Hunderte von ihnen kamen der Einnahme der Stadt zuvor.

Der 27-jährige Lothar Büchner, Haupttruppenführer beim Reichsarbeitsdienst, hatte sich erhängt, genau wie seine Frau und deren Schwester, Mutter und Großmutter. Irgendjemand hatte auch dem dreijährigen Sohn des Paares eine Schlinge um den Hals gelegt. Durch Erhängen waren auch der 71-jährige Geschäftsführer der Allgemeinen Ortskrankenkasse Bewersdorff und seine Frau, die erwachsene Tochter und deren beide zwei- und neunjährigen Kinder gestorben, die Frau des Wehrmachtoberleutnants und ihr Kind, die Frau eines Polizeihauptwachtmeisters und deren zwei erwachsene Töchter. Andere erschossen sich. Insgesamt 21 Suizide (inklusive der erweiterten Selbstmorde, in Rahmen derer die Kinder starben) verzeichnen die Sterbebücher des Demminer Standesamtes für den 30. April.

Es war derselbe Tag, an dem sich der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler im Führerbunker durch einen Schuss in die Schläfe tötete. Eva Braun, die er am Tag zuvor geheiratet hatte, schluckte eine mit Zyankali gefüllte Messingkapsel, deren Wirksamkeit Hitler zuvor im Garten der Reichskanzlei an seiner Schäferhündin Blondi erprobt hatte. Damit sie dem Gegner auch nicht als Leichen in die Hände fielen, wurden beide, Eva und Adolf Hitler, von Martin Bormann, Hitlers Kammerdiener Heinz Linge, seinem SS-Adjutanten Otto Günsche und Leibwächtern aus dem Führerbegleitkommando noch an Ort und Stelle verbrannt.

Bis zum 3. Mai sollten in Demmin zwischen 500 und 2000 Menschen jedes Alters durch ihre eigene Hand sterben. Oft waren es Eheleute, ganze Familien, mitunter aber auch Alleinstehende, die sich erschossen, vergifteten, erhängten, sich die Pulsadern aufschlitzten oder, das war die am häufigsten gewählte Methode, sich in einem der Flüsse ertränkten, beschwert mit Rucksäcken, in die sie Steine gepackt hatten. »Andere hatten sich aneinander festgeknotet, die Kinder zerrten sie mit sich an den Handgelenken, an Knoten und Schnüren und Seilen. Kleine Babys hielten die Mütter fest umklammert, während sie ins Wasser stiegen«, so Florian Huber, der die erste umfassende Arbeit über die Suizidwelle geschrieben hat, die Deutschland in den letzten Kriegstagen erfasste. Die damalige Medizinstudentin Lotte-Lore Martens war auf der Suche nach ihrem Vater, den sie bei ihrer Flucht aus der Stadt bei Bekannten untergebracht hatte, von wo er mit der Bemerkung verschwunden war, dass er sich umbringen wolle. An der Tollense entlanggehend, notierte sie: »In einer Breite – ähnlich der Bordüre eines Kleides – von ca. 1,5 bis 2 Metern säumten Babywäsche, andere Bekleidungsstücke, insbesondere kostbare Frauenkleider und Pelze, Ausweise, Pässe sowie Geld, viel Geld – niemand bückte sich danach, denn es erschien uns wertlos – die im Frühlingskleid prangenden Auen am Fluss.« Rotarmisten sprangen hinterher und zogen die Leute aus dem Wasser, verbanden ihre Handgelenke oder weckten Frauen und Kinder, die Schlaftabletten geschluckt hatten, und gingen mit ihnen umher. Demmin ist nur ein Beispiel für etwas, was an anderen Orten so oder ähnlich vor sich ging. Heute spricht man von einer Selbstmordepidemie, einer Massenhysterie – einem Sog, dem sich kaum jemand entziehen konnte.