Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: mainebook Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Der Friedhofsänger

- Sprache: Deutsch

Er ist alt. Allein. Und verflucht... Als er vom Tod seiner Mutter erfährt, macht der am Rande der niederrheinischen Wallfahrtsstadt Kevelaer lebende Eremit Werner P. Bonner, auch Friedhofsänger genannt, die Entdeckung einer ganz besonderen Gabe, über die er verfügt: Sobald er die Hand auf einen Grabstein legt, erfährt er, wie der Mensch, der dort begraben wurde, zu Tode gekommen ist. Und was er sieht, lässt ihn Schreckliches erahnen: Das Böse hält Einzug in Kevelaer. Es tötet Menschen. Und es folgt einem teuflischen Plan…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 310

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Serie:

Werner P. Bonner besitzt eine unheimliche Gabe: Wenn er seine Hand auf die Grabsteine des Friedhofs legt, sieht er, wie die Menschen zu Tode gekommen sind. Mehr noch: Er sieht die Wahrheit. Eine Wahrheit, so düster und unheimlich, dass man sie besser nicht erzählen sollte. Doch Bonner kann nicht anders. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Wahrheiten zu verkünden.

Jede Nacht zieht der Friedhofsänger, so nennen ihn die Leute, weil er so schaurige Geschichten zu erzählen weiß, durch die Straßen von Kevelaer, einem Wallfahrtsort am unteren Niederrhein, immer auf der Suche nach neuen Zuhörern …

BAND 7: DIE WAHRHEIT

Er ist alt. Allein. Und verflucht.

Als er vom Tod seiner Mutter erfährt, macht der am Rande der niederrheinischen Wallfahrtsstadt Kevelaer lebende Eremit Werner P. Bonner, auch Friedhofsänger genannt, die Entdeckung einer ganz besonderen Gabe, über die er verfügt: Sobald er die Hand auf einen Grabstein legt, erfährt er, wie der Mensch, der dort begraben wurde, zu Tode gekommen ist. Und was er sieht, lässt ihn Schreckliches erahnen: Das Böse hält Einzug in Kevelaer. Es tötet Menschen. Und es folgt einem teuflischen Plan…

Der Autor:

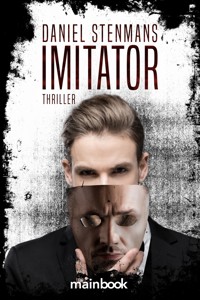

Daniel Stenmans wurde 1979 in Goch (Nordrhein-Westfalen) geboren und wohnt in Kevelaer. Er hat diverse Theaterstücke veröffentlicht (u.a. ‚Es muss ja nicht immer Shakespeare sein‘, ‚Haltet den… Hasen‘, ‚Holland in Not‘) und, gemeinsam mit Michael Hübbeker, die interaktiven Mystery-Hörbücher ‚Die Femeiche‘ und ‚Die schwarze Kirche‘ (Ueberreuter Verlag). ‚Der Friedhofsänger‘ ist seine erste E-Book-Reihe.

Daniel Stenmans

Der Friedhofsänger

Band 7:Die Wahrheit

Mystery-Horror-Reihe

eISBN 978-3-946413-78-3

Copyright © 2018 mainbook Verlag

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Gerd Fischer

Cover-Layout und -Rechte: Boris Braun

Weitere spannende Bücher finden Sie auf:

www.mainbook.de und auf www.mainebook.de

Für meine Frau Sarah.Für ihr Vertrauen und ihren Glauben an mich.

Inhalt

Die Serie

Der Autor

Intro

Teil Eins

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Teil Zwei

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Teil Drei

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Outro

Epilog

Danksagung

Intro

Guten Abend.

Ich freue mich, Sie wieder zu sehen. Vor allem, weil es bedeutet, dass Sie nicht nur ein Interesse an den grausamen Geschichten haben, die ich Ihnen erzähle, sondern auch an mir.

Bereits beim letzten Mal sagte ich Ihnen, dass es an der Zeit ist, Ihnen meine Geschichte zu erzählen.

Ihnen die Wahrheit zu erzählen.

Ungeschminkt.

Ohne etwas zu beschönigen. Weder etwas wegzulassen, noch etwas dazu zu dichten. Und dann werden Sie alles verstehen… so hoffe ich.

Sollte doch noch jemand hier sein, der heute zum ersten Mal hier ist, so möchte ich mich noch kurz vorstellen.

Werner P. Bonner, so heiß ich. Aber erinnern können sich nur noch die wenigsten an meinen richtigen Namen. Die meisten nennen mich nur den Friedhofsänger.

Ich ziehe durch die Straßen von Kevelaer, einem kleinen, beschaulichen Wallfahrtsort im Kreis Kleve, in Nordrhein-Westfalen. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Zuhörern. Menschen, denen ich meine Geschichten erzählen kann. Menschen, wie Sie. Was ich Ihnen erzählen will, sind Geschichten, die man eigentlich nicht hören möchte, aber denen man sich einfach nicht entziehen kann. Geschichten, die eine eigenartige Faszination besitzen.

Eine beängstigende Faszination.

Sie sollten wissen, Kevelaer ist ein Ort gewaltiger Kräfte. Vor allem spiritueller Kräfte. Der Handelskaufmann Hendrik Busmann hatte im 17. Jahrhundert eine Marienerscheinung, woraufhin er der Mutter Gottes eine Kapelle bauen ließ – die Gnadenkapelle, mitten im Herzen Kevelaers. Doch das Leben strebt immer nach einem Gleichgewicht. Wo Licht ist, existiert auch Schatten. Und die Schatten hier in Kevelaer sind tief. Schatten, in denen sich allerhand verborgen hält. Und manchmal krabbelt etwas daraus hervor und bringt das Gleichgewicht ins Wanken. Und schon entwickelt sich eine Geschichte, von der niemand etwas weiß, aber die erzählt werden will. Und da komme ich ins Spiel.

Es gibt die offizielle Geschichte… und es gibt die wahre Geschichte. Ich kenne sie alle. Die wahren Geschichten. Die offiziellen interessieren mich nicht. Dabei handelt es sich um eine Wahrheit, die immer im Schatten verborgen bleibt. Denn würde sie daraus hervor kriechen, würde sie sowieso niemand glauben. Aber nur weil etwas nicht wahrhaftig sein kann, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem wahr ist… Ich lege meine Hand auf einen Grabstein des Friedhofs und schon erfahre ich, was wirklich passiert ist. Denn hinter einer Geschichte, gibt es immer noch eine zweite, von der niemand etwas wissen will.

Denn die kostet den Verstand.

Soll ich sie Ihnen erzählen?

Die wahre Geschichte…

Sie wissen, jetzt ist der Moment, wo ich an einen Grabstein herantrete und meine Hand darauf lege. Für meine letzte Geschichte habe ich mir einen ganz besonderen Stein ausgesucht.

Meinen!

Schauen Sie nicht so entsetzt. Das war Ihnen doch klar?!

Oder?

Und ja, es bedeutet… dass ich tot bin.

Ob ich ein Geist bin? Keine Ahnung, was ich bin! Wichtig ist nur… Ich habe eine Mission. Auch weiterhin! Und dazu brauche ich Ihre Hilfe!

Hören Sie gut zu.

Denn jetzt fügt sich alles zusammen…

Teil Eins

1

Ich saß in meinem Garten, als mich die Nachricht vom Tod meiner Mutter erreichte. Ich hatte die Beine hochgelegt und starrte verlorenen Blickes auf ein paar sich sachte im Wind bewegende Sonnenblumen, die ich als eine Art Sichtschutz gepflanzt hatte. Ihre massigen Köpfe zuckten stumm vor und zurück, wie Gäste bei einer Rock-Ballade auf einem Konzert. Meine Fingerkuppen strichen über den rauen Stoff meiner Hose. Sie war alt, ausgebeult, aber ungeheuer bequem. Ich trug selten eine andere. Außer wenn es sich nicht mehr vermeiden ließ und ich sie waschen musste. In dem Spießkübel hinter meinem Heim, einem abblätternden Bauwagen.

Das Leben, das ich führte, gefiel mir. Natürlich hatte ich mal ein anderes gehabt. Eines, das nicht schlecht war. Aber dieses war besser. Ich war allein, hatte meine Ruhe.

Und ich konnte tun und lassen was ich wollte.

Seit zehn Jahren lebte ich hier in meinem Bauwagen. Nachdem meine Frau gestorben war und meine Tochter mich aus unserem Haus geschmissen hatte, schlenderte ich durch die Gegend. Ich hatte ein paar Nächte im Südpark verbracht, eine Nacht sogar windgeschützt unter der Brücke am Ende der Gelderner Straße. Die Brücke war ein Teil der Umgehungsstraße von Kevelaer, die aber nicht wirklich etwas umging. Wie so viele andere politische Ideen, war auch die OW1 eine Unvollendete. Kevelaers Berliner Flughafen, wenn man so wollte.

Dort im Windschatten der Brücke und im hohen Gras liegend war es überraschend gemütlich gewesen. So gut wie dort, hatte ich selbst in meinem Bett nicht geschlafen. Doch ein mürrischer Nachbar, der sich durch meine Anwesenheit bedroht fühlte, verscheuchte mich. Mit einer Axt und einer kraftvollen Faust bewaffnet stapfte er auf mich zu, unkontrollierte Wut im Blick, und schrie mich an: „Mach dass du weg kommst, du Penner!“

„Ich tu doch nix“, hatte ich ihm geantwortet.

„Verpfeift dich, sag ich!“

Der Mann hatte mit der Axt ausgeholt. Hätte ich meinen Mund auch nur wenige Millimeter geöffnet, hätte er das Ding auf mich geschleudert und mir den Schädel gespalten.

Also tat ich das einzig Vernünftige. Ich machte, dass ich weg kam.

Eine glückliche Fügung. Denn hätte mich dieser Idiot nicht mit seiner Axt bedroht, wäre ich nicht in Richtung Südstraße geflohen und hätte nicht den alten, verlassenen Bauwagen gefunden, der am Rande des neuen Gewerbegebietes stand, schön versteckt hinter einem mit Disteln bewachsenen Erdwall und einem wuchernden Wildwuchs aus Lorbeer- und Buchenhecken. Die halb aus den Angeln gebrochene Tür hing wie ein loser Zahn im Rahmen. Ich schob sie beiseite, kletterte die morschen Stufen hinauf und legte mich hin. Schwer atmend auf den Boden. Ein verrosteter Nagelkopf bohrte sich mir in den Rücken. Aber das störte mich nicht. Denn ich wusste, hier würde ich meinen Frieden finden. Einen, der zehn Jahre anhalten sollte.

Bis heute.

Ich hatte die Augen geschlossen und lauschte dem Brummen einer aufgeregten Hummel, als meine Alarmanlage einen Besuch ankündigte.

„Scheiße!“, empörte sich eine weibliche Stimme.

Ich erkannte sie sofort, obwohl ich sie schon eine ganze Weile nicht mehr gehört hatte. Es versetzte mir einen Stich. Ich überlegte, mich im Bauwagen zu verstecken, zu warten, bis sie wieder weg war. Aber da sie schon mal den Weg zu mir hinaus gefunden hatte, musste etwas Wichtiges geschehen sein. Ich hatte keine Idee, was das sein konnte.

Die letzten Worte, dir mir meine Tochter geschenkte hatte, lauteten: „Verpiss dich aus meinem Leben, du Versager!“ Und dann hatte sie die schwere Haustür aus massivem Eichenholz, die ich mit meinen eigenen Händen eingebaut hatte, ins Schloss geworfen.

Nun sollte ich Tina wiedersehen.

Ich hatte häufig davon geträumt wie es wohl sein würde. Doch nie, wie ich um meinen Bauwagen herumging und sie vornüber gebeugt inmitten einem Meer aus Disteln stehen sah, den rechten Fuß in einer eingetretenen Eiscremedose, meiner Alarmanlage.

In einem Radius von fünf Metern um meinen Bauwagen hatte ich mit einem Abstand von einem Meter Zwei-Liter-Eimer leere Eiscreme-Dosen vergraben. Diese hatte ich mit Wasser gefüllt und anschließend mit einer sehr dünnen Erdschicht abgedeckt. Sodass man einbrach, sollte man das Pech haben, genau auf einen der Deckel zu treten. Zuerst erschrak man über den plötzlichen Stolperer und dann über das kalte Wasser, das einem unangenehm in den Schuh floss. Mir war das selbst einmal passiert.

Man konnte nicht anders als schreien. Eine bessere Alarmanlage gab es nicht.

„Tina…“, sagte ich, als ich meine Tochter ihr Bein anheben sah, der Deckel wie ein modernes Fußkettchen um ihren Knöchel hängend. Sie trat hilflos in die Luft, um sich von dem Plastikkragen zu befreien. Es half nichts.

Als sie mich sah, hielt sie inne. Schaute mich stumm an.

Für einen kurzen Moment trat ein Glanz in ihre Augen. Vielleicht eine Erinnerung an die Zeit, als noch alles gut war. Als nicht nur ich, sondern auch ihre Mama noch bei ihr waren und unser Leben einfach wunderschön, unbeschreiblich, ja, vollkommen gewesen war. Doch so schnell dieser Glanz auch gekommen war, so schnell war er auch wieder verschwunden. Als schöbe sich eine Wolke vor die Sonne, verdunkelte sich ihr Antlitz und ihre Mimik wurde frostig.

Sie nickte zum Gruß.

„Tina… du bist… groß… geworden.“ Eigentlich wollte ich alt sagen. Aber das sagte man wohl nicht zu einer jungen Frau von… Wie alt war sie jetzt? Einunddreißig? Ich war mir nicht sicher, aber ich dachte, ich war nah dran. „Ist was passiert? Kann ich dir helfen?“

„Ich wüsste nicht, wobei du mir eine Hilfe sein solltest.“ Das saß! Aber sicher hatte sie recht.

Ich schwieg, ging nicht weiter auf sie zu. Die Distelköpfe zwischen uns bewegten sich im Wind, schienen in Deckung zu gehen.

„Es geht um Oma“, sagte Tina.

„Was ist mit…“, begann ich, doch sie ließ mich nicht ausreden.

„Sie ist tot!“

Dieses Mal stockte ich nicht nur, ich machte sogar einen Schritt zurück. Es war, als hätte sie mir tatsächlich eine Ohrfeige versetzt. Sofort schoss mir das Blut in den Kopf und mir wurde elendig heiß. Schweiß stand auf meiner Stirn. Ich wischte ihn fort. Er war kalt.

„… tot…?“ Mehr konnte ich nicht sagen.

„Ich dachte, du solltest es wissen.“

„Ich…“, begann ich, konnte aber nicht weiter sprechen. Mir war, als hätte jemand meine Kehle mit Sägemehl gefüllt.

„Falls dir überhaupt noch irgendetwas wichtig ist, außer dir selbst…“ Tina schenkte mir einen letzten, verachtenden Blick.

„Warte!“, brachte ich hervor.

Und tatsächlich hielt sie inne. Sie wandte mir ihre Schulter zu, drehte sich aber nicht komplett herum.

„Willst du… herein… kommen…“, fragte ich hilflos und wies mit zitterndem Finger auf meinen maroden Bauwagen, durch den der Wind pfiff, der mich nachts ordentlich frösteln ließ, wenn ich nicht richtig zugedeckt war.

Ist das dein Ernst?, sagte ihr Blick. Dann grunzte sie verächtlich und ging davon mit ausladenden Schritten über Disteln, Dreckklumpen und Schlaglöcher.

Das hatte ich erwartet. Dennoch hatte ich für einen kurzen Moment gehofft, sie hätte sich anders entschieden. Vielleicht beim nächsten Mal, dachte ich. Es war schon ein gutes Zeichen, dass sie überhaupt hierhergekommen war. Beim nächsten Mal würde sie bestimmt…

Beim nächsten Mal.

Doch da war auch sie tot.

2

Oma ist tot, raunte mir Tinas Stimme durch den Kopf. Es war wie in einem Film, in dem der Hauptdarsteller dem Wahnsinn anheimfiel und aus jeder Ecke seines Hauses Stimmen zu hören schien. Tinas Stimme kam aus der halboffenen Schublade der improvisierten Küchenzeile, die schon seit ihrem Bestehen nicht mehr richtig zu schließen war. Sie drang von unter dem Bett zu mir herauf, dort unten wo es nicht viel mehr außer Wollmäuse gab. Außer nachts. Da versteckten sich dort meine Dämonen und vertrieben den Staub. Tinas Stimme zischte durch die Ritzen in der Bretterwand des Bauwagens, manche so groß, dass man einen Zollstock quer hindurchschieben konnte. Von überallher kam ihre Stimme und verkündete mir immer und immer wieder das Unverständliche, den Tod meiner Mutter.

Dabei gehörte es zum Lauf der Dinge dazu.

Menschen wurden geboren. Und starben irgendwann. Entweder weil sie zu alt geworden oder krank waren. Manche starben durch einen Unfall oder weil sie das Opfer eines Verbrechens wurden. So schrecklich alles auch war, es geschah, mehrmals am Tag.

Es war nicht der Tod meiner Mutter an sich, was mich so schockierte. Immerhin war sie auch schon…

… 71 Jahre alt?

Ich zweifelte, war mir aber sicher, dass ich ungefähr richtig lag.

Was mich schockierte, war, dass ich mich nicht von ihr hatte verabschieden können. Dass ich überhaupt nicht mehr mit ihr hatte sprechen können. Ich hätte ihr gerne gesagt, dass ich sie trotz allem noch lieb hatte. Gerne hätte ich ihr auch gesagt, dass es mir leidtat. Bestimmt sogar, auch wenn ich dies sicher nie öffentlich zugeben würde. Aber es gehörte sich so. Doch nun war das alles nicht mehr möglich. Meine Mutter war mit der Erinnerung gestorben, dass ihr einziger Sohn sie eine „verdammte Ziege“ genannt und sie geohrfeigt hatte. Wollte man so sterben? War es einem überhaupt möglich, so in Frieden zu gehen? Ich bezweifelte das. Doch leider konnte ich nichts mehr daran ändern.

Ich stand in meinem Garten, einer wüsten Graswiese mit hüfthohen Disteln, wildwucherndem Girsch, mannshoher Schafgarbe und am Rande ein paar verkümmerten Trauerweiden.

Und jetzt? Was sollte ich nur tun?

Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, dass man von mir erwartete, zu ihrer Beerdigung zu gehen. Doch das konnte ich nicht. Ich konnte ihnen nicht unter die Augen treten. Tina nicht, ihrem Mann Steffen nicht. Und auch ihrer Tochter nicht… Wie hieß die Kleine noch?

Johanna? Oder nur Hanna?

Verdammt! Mir fiel der Name meiner Enkelin nicht ein. Aber konnte man mir einen Vorwurf machen? Immerhin hatte ich sie noch nie gesehen. Außer ihren Fingern in Schwarzweiß kannte ich nichts von ihr. Die waren nämlich als Foto nebst Geburtsanzeige in den Niederrhein Nachrichten abgedruckt gewesen. Jetzt fiel es mir wieder ein. Hanna Sophie. Ohne H.

Mit einem Mal traf mich eine ungeheure Niedergeschlagenheit, dass ich mich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Sie fühlten sich weich an. Zittrig. In meinen Wangen kribbelte es und ich musste mich setzen. Ich hockte mich einfach ins hohe Gras. Irgendetwas stach durch meinen Hosenboden. Es interessierte mich nicht. Entweder hatte ich mich auf eine Hummel oder eine Diestel gesetzt. Scheiß egal. Ich hatte es verdient.

Und dann kamen die Tränen. Ich merkte es erst gar nicht. Ein Schrei wollte meiner Kehle entweichen. Ich öffnete den Mund, doch nichts drang daraus hervor. Ich biss mir in die Hand.

Warum tat es auf einmal so weh?

Vielleicht weil mir bewusst geworden war, dass ich nicht nur alleine war, sondern auf immer und ewig alleine bleiben würde.

Bislang hatte mir das nie etwas ausgemacht. Bis heute. Bis gerade eben.

3

Ich ging zur Beerdigung. Hielt mich aber im Hintergrund. Pastor Reinhardt führte die Trauergemeinde an. Es waren viele. Ich hatte nicht erwartet, so viele Leute anzutreffen. Nicht gesehen zu werden, stellte sich als schwieriger heraus, als ich angenommen hatte. Noch dazu, dass mein Äußeres nicht gerade als unauffällig hätte beschrieben werden können. In meinen Hosen hatte ich Hochwasser, mein Hemd – das einzige, das ich besaß – war speckig und der bodenlange Mantel war zwar schwarz, doch zwei rote Flicken an den Ellenbogen schienen sogar im Dunkeln zu leuchten. Das einzig Vorzeigbare war meine Krawatte, ein hübsches, glänzendes Ding von Seidensticker. Doch die sah keiner, da ich den weiten Mantel um meine knochigen Hüften geschlungen hatte, um so die unangenehm beißende Kälte fernzuhalten.

Der Sarg meiner Mutter wurde neben meinem Vater – Gott hab ihn selig – in die Erde gelassen. Vier Männer standen rechts und links des Grabes und ließen die hölzerne Truhe in gleichmäßigem, gemäßigtem Tempo hinab in die feuchte Dunkelheit. Anschließend sprach Pastor Reinhardt noch ein paar Worte, die ich aber nicht verstand, da ich zu weit vom Grab entfernt stand. Nur die abschließenden „Ruhe in Frieden“ und „Amen“ wehte der hartnäckig kalte Wind zu mir herüber. Es ist viel zu kalt für fast Mai, dachte ich, als ich ein Zucken am Saum meines Mantels spürte.

Ich wandte mich nach rechts, sah aber nichts.

Doch das Zucken hielt an.

Ich neigte den Kopf und blickte in zwei strahlend blaue Augen, die von einem Kranz gebogener Wimpern umrahmt wurden.

„Ich kenne dich“, sagte eine glockenhelle Stimme. Der Mund, der das sagte, lächelte mich an.

„Was…?“ Zu mehr war ich nicht in der Lage. Das kleine blondgelockte Mädchen zu meinen Füßen sagte, dass es mich kannte. Obwohl ich es noch nie zuvor gesehen hatte, wusste ich sofort, wer sie war. Dafür war sie meiner Tina, als sie im selben Alter gewesen war, zu sehr aus dem Gesicht geschnitten.

„Ja… ich kenne dich…“

„Und wer bitte schön bin ich?“

„Ich glaube, du bist mein Opa.“

„Du glaubst…?“

Das Mädchen nickte. „Ich hab dich auf einem Foto gesehen. Im Fotoalbum meiner Uroma. Der Mann neben meiner Oma sieht genauso aus wie du, nur besser.“

„Besser?“ Ich hob die Augenbrauen und verkniff mir ein Grinsen.

„Ja, jünger. Und der Anzug auf dem Foto ist auch schöner.“

„Aha…“

„Warum bist du so dreckig?“

Ich zuckte mit den Schultern.

„Magst du es nicht, sauber zu sein?“

„Doch… eigentlich… schon…“, stotterte ich.

„Und warum bist du es nicht?“

„Nun ich… ich… hatte heute Morgen keine Zeit…“

„Dich zu waschen? Das ist lustig. Das sollte ich mal meiner Mama sagen. Ich bekäme drei Wochen Hausarrest.“

„Du bist Hanna, richtig?“

Die Kleine nickte. „Du kennst mich also auch“, sagte sie und strahlte.

Ich schwieg. Besser nichts sagen, als irgendetwas Dummes, schoss es mir durch den Kopf.

„Warum kommst du mich denn nicht mal besuchen?“ Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, wenngleich ich immer noch keine Ahnung hatte, was. „Du bist doch schließlich mein Opa. Stimmt’s?“

„Naja… irgendwie stimmt das schon“, sagte ich. „Aber…“

„Sie ist tot“, unterbrach mich Hanna. Offenbar hatte sie kein Interesse an einer lächerlichen Erklärung. Sie schien clever zu sein. Viel cleverer als ich es von einer Achtjährigen erwartet hätte.

Ich sah sie mit erhobenen Augenbrauen an.

„Uroma ist tot. Ich hab sie eigentlich ganz lieb gehabt. Aber sie war oft grimmig. Sie hat sehr wenig gelacht. Und selbst wenn sie das getan hat, sah sie dabei nicht glücklich aus. Selbst beim Lachen hingen ihre Mundwinkel nach unten. Ungefähr so…“ Hanna imitierte ein Grinsen mit herunterhängenden Mundwinkeln. Ich musste lachen. Hannas Augen leuchteten. Sie zeigte mit dem Finger auf mein Gesicht. „Deine Mundwinkel zeigen nach oben, wenn du lachst. Dann bist du nicht so traurig, stimmt’s?“

„Wohl nicht“, sagte ich.

„Das ist schön.“ Hanna schwieg und blickte hinüber zu der sich langsam auflösenden Trauergemeinde. „Ich wäre ganz schön traurig, wenn ich so allein wäre wie du.“

Das saß. Ihr unbedacht hervorgebrachter Satz traf mich mit einer brutalen Wucht, dass ich schwankte. Ich ächzte.

„Meine Uroma ist doch deine Mama. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn meine auf einmal tot wäre.“

Ich musste schlucken. Tränen traten mir in die Augen, verschleierten meinen Blick auf meine Enkelin.

„Du weinst“, sagte sie. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch nur ein unartikulierter Laut, eine Art Schluchzen, kam hervor. „Das ist schon in Ordnung. Wenn man traurig ist, muss man weinen. Denn sonst lacht man irgendwann mit den Mundwinkeln nach unten.“

Meine Tränen wollten gar nicht aufhören zu fließen. Doch gleichzeitig musste ich lachen. Die grenzenlose Leichtigkeit, mit der dieses Kind die Wahrheit des Lebens bereits erkannt hatte, war so erfrischend, dass ich gar nicht anders konnte, als zu lachen.

Ich wischte mir mit dem Ärmel über die Augen und schniefte.

„Brauchst du ein Taschentuch?“

„Hast du eins?“

Sie nickte und kramte in der Tasche ihrer dunkelblauen Jeans. Sie hielt mir ein verknittertes Päckchen Papiertaschentücher hin. Ich bediente mich, wandte mich zur Seite und schnäuzte mich.

„Danke“, sagte ich.

„Gerne.“

„Hier bist du!“ Die Stimme zerschnitt den Moment wie eine Schere das Band eines schönen Geschenkes. Die Augen, die mich ansahen, fixierten mich. Eiskalt und abschätzend betrachteten sie mich. Sie gehörten einem Mann, der fast an die zwei Meter groß war. Das musste Steffen sein.

Ich nickte grüßend, konnte aber nichts sagen.

Steffen nickte zurück und für den Bruchteil einer Sekunde glaubte ich, die Wut auf mich schwinden zu sehen. Immerhin ein Anfang.

„Papa, das ist mein Opa, stimmt’s?“

„Sie sind Werner?“, fragte der Mann.

Ich nickte.

„Dann hast du recht, mein Schatz.“

Ich zeigte hilflos auf die kleine Hanna. „Tut mir leid, es war nicht meine Absicht, dass…“

„Vergessen Sie’s“, sagte der Mann. Er stellte sich aufrecht hin, die kleine Hand seiner Tochter verschwand in seiner riesigen Pranke.

„Ich wollte nur…“

„Ich denke, ich weiß, was Sie wollten. Und das ehrt sie. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn Sie jetzt gehen.“

Ich nickte.

„Aber warum kann Opa nicht mit uns kommen?“

Steffen sah auf seine Tochter hinunter, dann ging er in die Knie und nahm ihre Hände in die seinen. Ich schluckte einen Kloß hinunter. „Das ist keine gute Idee, mein Schatz“, sagte er. „Weißt du, Mama ist ganz traurig, dass Oma tot ist und…“

„Aber Opa ist auch traurig. Dann können wir doch zusammen traurig sein. Ist viel besser, als alleine traurig zu sein. Und…“

„Weißt du, kleine Hanna“, sagte ich und versuchte, meine Stimme fest klingen zu lassen. „Ich finde es sehr nett, dass du auch an mich denkst. Es ist nur so, dass ich lieber alleine traurig wäre. Ich bin so sehr daran gewöhnt, dass ich es anders gar nicht könnte.“

Hanna öffnete ihren Mund, wollte etwas sagen. Doch es kam nichts.

„Danke“, sagte ich.

„Das ist…“, begann sie. „Das ist wirklich traurig.“ Und jetzt war es an ihr, zu weinen.

Steffen nahm seine Tochter auf den Arm und drückte ihr einen Kuss auf die kleine, gerötete Wange. „Lass gut sein, mein Schatz.“ Wir verabschiedeten uns, wieder mit einem Nicken.

„Auf Wiedersehen“, sagte ich.

Hanna sagte nichts, vergrub ihr Gesicht in die Mulde zwischen Hals und Schulter ihres Papas und weinte, dass ihr kleiner Körper zitterte. Es galt nicht mir. Es war die Summe von allem, was dieser kleinen Seele gerade angetan wurde. Es war auch wirklich viel.

Ich ging und drehte mich wieder um. Ich wollte meine Enkelin noch einmal sehen. Doch auch Steffen hatte sich auf den Weg gemacht. Sie war weg. Und ich war wieder allein.

In der Nacht kehrte ich zurück auf den Friedhof. Ich hatte mich von meiner Mutter noch nicht verabschiedet. Das wollte ich nachholen. Und da ich nicht Gefahr laufen wollte, dass man mich sah – ich stellte mir vor, dass gerade in den ersten Tagen nach der Beerdigung ein Grab häufig aufgesucht wurde –, kam mir der Gedanke, mich in der Dunkelheit aufs Friedhofgelände zu schleichen.

Ab 22 Uhr wurden die Portale des Friedhofs verschlossen. Eines gab es an der Gelderner Straße und zwei an der Römerstraße. Der Friedhof war von einer Mauer und stellenweise mit Maschendrahtzaun umgeben. Auf der Römerstraße war die Mauer nur auf Schulterhöhe. Ich glaubte, dort gäbe es eine ideale Stelle, aufs Gelände zu kommen.

Es musste ungefähr elf Uhr nachts sein. Ich besaß keine Uhr. Ich wanderte von der Südstraße, über die Gelderner Straße, die Sonnenstraße hinauf, bog in die Biegstraße ab, dann in die Twistedener Straße und zuletzt in die Römerstraße. Am Ende derselben gab es einen großen Kreisverkehr und einen Parkplatz. Das letzte Haus vor dem Kreisverkehr war die Friedhofsverwaltung und entsprechend um diese Uhrzeit unbesetzt. Es bestand also keine Gefahr, dass man mich sah. Dennoch sah ich mich um.

Keine Menschenseele.

Ich legte meine Hände auf den kalten Stein der Mauer und stemmte mich in die Höhe. Ich brauchte einen zweiten Anlauf. Ich war untrainiert und außerdem schon in die Jahre gekommen. Derart körperliche Tätigkeiten war ich nicht gewohnt. Meine Arme zitterten, als ich meinen dürren, langen Körper in die Höhe wuchtete. Mein Herz hämmerte, während ich bemüht war, mein rechtes Stelzenbein hinüber zu schwingen. Ich saß auf der Mauer, atmete zweimal durch und ließ mich auf der anderen Seite zu Boden gleiten. Ich ächzte. Meine Füße sich in den Schotter gruben. Meine Knie knackten besorgniserregend. Du musst dich mehr bewegen, alter Mann, dachte ich seufzend.

Ich stand auf und blickte mich zu der Mauer um. Einmal noch werde ich dich überwinden müssen, dachte ich. Diese Turnübung schien immerhin sicherer zu sein, als einen wackeligen Maschendrahtzaun zu erklimmen.

Die Wege des Friedhofs waren mit Schotter angefüllt. Es knirschte laut unter meinen Fußsohlen. Aber die Toten würde ich nicht aufwecken. So hoffte ich wenigstens. Aus der Manteltasche kramte ich eine kleine, abgewetzte Taschenlampe hervor, die wenig länger war als meine Hand breit. Ich schaltete sie ein. Es blieb dunkel.

Verflucht, dachte ich.

Ich schüttelte das kleine Ding. Irgendwas rappelte im Inneren. Ich wollte die Taschenlampe schon fortwerfen, als es kurz aufblitzte und dann ein schwacher Lichtstrahl durch die Dunkelheit floss. Ich sah mich um, konnte aber nichts erkennen.

Ich versuchte mich zu erinnern, wo meine Mutter begraben war und wie ich dorthin gelangen konnte. Ich nahm an der nächsten Gabelung den rechten Weg und hielt plötzlich in der Bewegung inne. Mir war, als hätte ich ein Geräusch gehört. Ein Klappern, ein hohles Bumpern.

Was ist das?, fragte ich mich. In meinem Nacken bildete sich ein kalter Schweißfilm. Mit der Taschenlampe versuchte ich die Ursache des Geräusches auszumachen. Als ich sie erkannte, musste ich lachen. An einer Kette hatte man mit einem Sicherheitsschloss, in das man einen Euro stecken konnte wie bei Einkaufswagen von Discountern, Gießkannen aufgehängt. In der sanften Brise schaukelten sie hin und her und stießen gelegentlich gegeneinander.

Ich ging weiter und überlegte mir, was ich eigentlich tun wollte, sollte ich das Grab meiner Mutter finden. Mein Schritt verlangsamte sich, wurde zögerlicher, als mir klar wurde, dass ich keine Idee hatte. Mich hinknien? Beten? Einfach nur „Tschüss“ sagen? Alles kam mir bescheuert vor. Hatte nichts mit mir zu tun. Nur Ich-Sein hatte nichts mit meiner Mutter zu tun.

Sie hatte mich nicht sehr gemocht.

Ein keckerndes Pfeifen trieb mich an. Kein alltägliches Geräusch, das sicher jeden anderen erschrocken hätte. Mich nicht, ich wusste, dass es sich um den Nachtruf einer Elster handelte. Ich nickte wie zum Gruß und ging weiter.

Dann hatte ich mein Ziel erreicht.

Ein Blumenmeer bedeckte die in der Nacht schwarz erscheinende Erde. Blumen zu Sträußen gebunden, als Kränze gesteckt. Bunte Schärpen verabschiedeten meine Mutter in das Reich der Toten. Vor dem klobigen Grabstein stand ein kleines Grablicht und eine zitternde Flamme winkte mir zu. Ich musste schmunzeln. Keine Ahnung warum.

Mit dem Fuß schob ich eine lilafarbene Schärpe beiseite und hockte mich mit der Ecke meines Hinterns auf die Grabeinfassung. Die Finger meiner rechten Hand zwirbelten an den Thujazweigen eines Kranzes. Ich blickte hinauf. Der Himmel war dunkelblau, die Bäume des Friedhofs zeichneten sich schwarz ab. Vereinzelte Sterne standen am Firmament, einsam, allein, jeder schien nur für sich, kein Sternenmeer, das gemeinsam für die Lebenden leuchtete. Es war traurig. Ich musste schlucken.

„Bist du…“, begann ich. „Bist du da oben?“

Meine Stimme kam mir fremd vor. Zitternd und heiser. Natürlich erhielt ich keine Antwort. Mein Blick wanderte zum Grab meiner Mutter.

„Um ehrlich zu sein, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also… dass es einen Himmel gibt. Ein ‚da oben‘… doch wenn… wärst du dort.“

Oder?, fügte ich in Gedanken hinzu.

Ich atmete tief ein, hielt die Luft an. Und ließ sie langsam entweichen.

„Wem will ich was vormachen?“, fragte ich. „Du warst keine Heilige. Genauso wenig, wie ich ein Heiliger bin. So wenig, wie ich in der Lage war, auf dich zuzugehen, konntest du den Weg zu mir nicht finden. Eigentlich schade. Oder?“

Ich strich mir mit den Händen übers Gesicht.

„Was glaubst du, sagt der Liebe Gott zu einer Mutter, die ihren Sohn verstieß?“ Ein kurzer Anflug der alten Wut war wieder da, ließ mein Herz erzittern. „Nein… Mutter… ich will fair sein… Denn gleichzeitig müsste ich die Frage stellen, was denn der Liebe Gott zu einem Sohn sagt, der seine Mutter schlägt und sie enttäuscht, wie es nur ein Sohn kann…“

Ich stockte, wusste nicht, was ich tun sollte.

„Das klingt nicht sehr versöhnlich, was? Dabei bin ich genau deswegen hier. Ich will, dass wir unseren Frieden machen. Dass du in Ruhe gehen kannst und ich… ich… mach einfach so weiter wie bisher…“

So einfach wie bisher?

Konnte ich das? Wollte ich das?

In den letzten zwei Tagen hatte ich zwei Begegnungen gemacht, die mich auf eine Art berührt hatten, die ich nicht kannte. Aber mir gut taten. Ich konnte nicht so weiter machen wie bisher… Umso mehr musste ich mit meiner Mutter den Frieden machen.

Ich musste.

Also stand ich auf. Balancierte den Randstein entlang bis zu ihrem Grabstein. Dort ging ich in die Knie, legte meinen Unterarm auf meinem Knie ab. Ich schluckte, hatte einen Kloß im Hals.

Mein Haupt war geneigt wie beim Beten, der Nachtwind kitzelte in meinem Nacken, die zu langen Haare kribbelten über meine alte Haut. Dann sah ich auf, hob die Hand…

Mutter, dachte ich.

„Mama…“, sagte ich.

…streckte die Finger.

„Es tut mir so leid.“

Als meine Fingerspitzen den kalten Stein berührten, explodierte die Nacht.

Mutter. Ihr Gesicht. Ihre Augen.

Ihre Augen?

Nein.

Eine Hand. Ihre Hand. Und gleichzeitig doch nicht.

Etwas darin, in ihr… Ihre Hand. Ihre Finger. Halten. Etwas.

Was?

Dann… Blut… so viel…

Schmerzen. Schreie. Tod.

Doch dies ist erst der Beginn vom Lied.

Als ich aufwachte, lag ich in einer Pfütze und der Regen prasselte auf mein Gesicht. Ich richtete mich auf, mein ganzer Körper schmerzte. Meine Glieder fühlten sich an, als hätte man Gewichte an sie gebunden. Mit Stacheldraht, der tief ins Fleisch schnitt. Ich kniff die Lider zusammen, grellbunte Blitze tanzten auf meiner Netzhaut. Mein Hals war trocken. Sandig, staubig.

Was war nur geschehen?

Ich fuhr mir mit der Hand durchs Haar und ertastete eine dicke Beule. Hatte man mir eins übergebraten?

Ich erinnerte mich noch daran, dass ich vor dem Grab meiner Mutter in die Knie gegangen war, wie ich den Stein berühren wollte… und dann…

Was war dann?

Dass irgendein Penner sich von hinten an mich herangeschlichen hatte, mit der Absicht mich auszurauben, konnte ich mir nicht vorstellen. Letzten Endes sah ich auch nicht besser aus als eine dieser verwahrlosten Gestalten, die sich vor der Öffentlichen Begegnungsstätte am Bühnenhaus aufhielten und bereits morgens um 9 Uhr ihr Dosenbier oder ihren Dornfelder Doppelkorn zischten.

Aber was war dann geschehen?

Keine Ahnung.

Leere.

Augen. Dunkle Augen. Gelbleuchtend umrahmt.

Diese Erinnerung schoss durch mein Hirn. Und es war, als hinterließ sie eine brennende Schneise. Ich zuckte zusammen, sog die Luft zischend zwischen den Zähnen ein. Die Erinnerung verblasste, der Schmerz ließ nach. Ich entspannte mich.

Allmählich bekam ich Angst. Kalter Schweiß klebte mir im Nacken. Meine Handflächen wurden feucht. Ich wischte sie an den Hosenbeinen ab. Ich richtete mich weiter auf, kam in die Hocke. Doch ich hielt wieder inne. Denn ein gemeiner Stich jagte mir durchs Rückenmark, setzte meine Wirbelsäule in Brand, dass ich laut aufstöhnte. Gleichzeitig entstand vor meinem inneren Auge das Bild eines blanken Spiegels, in dem sich eine einfache, graue Deckenleuchte spiegelte. Eingeschaltet. Und, wie aus dem Nichts, flogen rote Tropfen gegen die Scheibe und zerplatzten, gefolgt von einem breiten, roten Spritzer wie ein weinender Regenbogen. Mein Magen krampfte sich zusammen.

War das Blut?

Langsam, kaum wahrnehmbar, kullerten die roten Tränen hinunter.

Ja. Das war Blut.

Ich versenkte mein Gesicht in den Händen, rieb es, knetete meine Augenäpfel, bis dieses furchtbare Bild verschwunden war.

Warum nur hatte ich so grausige Gedanken?

Als das Bild verblasste, ließ auch der Schmerz in meinem Rücken nach und mein Magen entspannte sich wieder. Das Gefühl, die Nahrung der letzten drei Tage auf einmal loswerden zu wollen, ließ nach.

Ich sah mich um. Und erkannte erst jetzt, dass ich etliche Meter vom Grab meiner Mutter entfernt war. Um genau zu sein, stand ich mit beiden Füßen tief im Matsch vergraben mitten auf einem Grab, das genau dem meiner Mutter gegenüber lag. Josef Grüntjens, stand dort geschrieben. Geboren 1924, gestorben 1986.

Verdammt, dachte ich erschrocken und sprang zur Seite, über den Randstein hinweg, zurück auf den Weg.

Gerne hätte ich mich bei Herrn Grüntjens entschuldigt.

Da dies nicht möglich war, drehte ich mich herum und trat wieder an Mutters Grab heran. Einige Schritte. Dann hörte ich etwas. Nein, vielmehr spürte ich es. Es war wie ein statisches Rauschen, das nicht nur die Luft um mich herum erfüllte, sondern auch meine Haut kitzelte, sie zu durchdringen versuchte, um mich auszufüllen. Und ich war mir sicher, auch wenn ich nicht wusste, warum ich das war, dass der Grabstein meiner Mutter die Ursache war. Wie eine Oberlandleitung bei nassem Wetter knisterte die Luft. Ich öffnete meinen Mund, schluckte. Zumindest versuchte ich es. Mein Gaumen war so trocken wie die Felsen im Grand Canyon nach einer ausgedehnten Dürreperiode. Vor meinen Augen tanzten Sterne.

Als ich merkte, dass es keine Sterne waren, die meinen Blick irritierten, sondern dass das Bild vom Grabstein meiner Mutter sich in seine Bestandteile aufzulösen schien, löste es sich wie ein qualitativ minderwertiges Digitalfoto in Abermillionen Pixeln auf, die jede für sich zitterten, waberten, vibrierten. Mein Gott, dachte ich, wollte den Blick abwenden, doch ich war nicht dazu in der Lage.

Was war hier nur los? Obwohl mich diese Szene entsetzlich ängstigte, trat ich noch einen Schritt näher heran. Und dann noch einen.

Bis ich wieder am Grabstein stand, meine Hand vorsichtig über dem blanken Stein schwebend, der nicht glatt zu sein schien. Seine Konturen waren unscharf, verpixelt eben. Und in dem Moment, als ich meine Hand auf den Stein legte, erinnerte ich mich, dass ich dies bereits schon einmal getan hatte. Doch dieses Mal war es nicht wie eine Explosion, die mich Meter hinfort schleuderte. Dieses Mal erschien es mir, als saugte mich der Grabstein in sich hinein. Wie ein innerer Sog zerrte und rüttelte etwas an mir, an meinem Körper, aber auch an meiner Seele. Ich biss die Zähne zusammen, kniff die Lider aufeinander.

Ich schrie.

Und als ich die Augen wieder auftat, stand ich in einem hell erleuchteten Badezimmer.

4

Daniel war bereits früh wach. Vier Uhr morgens teilte ihm sein Handy mit, als er die Augen auftat. Sein Verstand war schon geraume Zeit vorher wach geworden und hatte nachgedacht. Nur riet er sich, die Augen geschlossen zu halten, vielleicht schliefe er ja noch einmal ein. Als Daniels Verstand klar wurde, dass dies ein unnützes Manöver war, entschloss er sich, ganz aufzuwachen.

Und wenig später sah er das Mädchen zum ersten Mal.

Er stand auf und streckte seine Beine, die sich mittlerweile immer etwas steif anfühlten. Und das, obwohl er gerade mal Mitte dreißig und weit entfernt von einem unbeweglichen Rentner war. Seit einiger Zeit dachte er, sich einen Infekt eingefangen zu haben, der nicht wirklich durchbrach. Ärgerte ihn, triezte ihn. Mehr nicht.

Er schwankte zur Schlafzimmertür. Seine Frau lag auf der Seite, schnarchte leise vor sich hin. Was sie ihm natürlich nicht glauben würde, würde er es ihr am nächsten Morgen erzählen.

Er ging hinüber ins Badezimmer, verschloss die Tür aber nicht. Es war eine alte Tür, wie das meiste an diesem Haus alt war. Sie hatten das Haus vor einiger Zeit gekauft und renovierten es nach und nach, legten zwischendurch eine Pause ein. Je nachdem, was zuerst aufgebraucht war, das Ersparte oder die Kraft. Die Türen des Obergeschosses hatten es noch nicht bis zur Renovierung geschafft. Und immer, wenn man die Tür zum Badezimmer versuchte zu schließen, sprang sie mit lautem Knacken zurück aus der Falle.

Nicht weiter schlimm. Liefe man nicht Gefahr, das Baby zu wecken. Und das war nicht gut…

Er ließ also die Tür angelehnt und setzte sich auf die Klobrille. Er fragte sich, ob er jemals darüber geschrieben hatte, wie jemand auf die Toilette ging. Nein, hatte er nicht. Die Personen in Daniels Geschichten hatten offenbar nicht solche Bedürfnisse. Sowie die meisten Protagonisten in den handelsüblichen Bestsellern auch nicht. Robert Langdon musste trinken und essen, aber niemals aufs Klo.

Nicht dass Daniel vorhatte, den Helden seiner nächsten Geschichte regelmäßig den Lokus aufsuchen zu lassen, da Klogeschichten sicherlich nicht Hit-verdächtig waren. Oh, Mann, dachte er, was einem in der Früh nicht alles für seltsame Gedanken kamen…

Er pinkelte.

Daniel schmunzelte bei dem Gedanken, genau diese Szene einmal zu erzählen.