8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

1666 brechen fünfzig Schongauer Bürger zu einer Wallfahrt in das zwei Tagesreisen entfernt gelegene Kloster Andechs auf. Darunter auch Medicus Simon Fronwieser und seine Frau Magdalena, die Tochter des Henkers. Im Kloster lernt Simon den rätselhaften Frater Virgilius kennen, der das Handwerk der Uhrmacherei betreibt. Simon ist fasziniert von den Erfindungen und Automaten des Fraters. Doch schon bald darauf ist der Frater verschwunden, sein Labor zerstört. Jakob Kuisl, der Schongauer Henker, kommt zu Hilfe. Die drei Schongauer machen sich auf die Suche. Und unterschätzen dabei die große Gefahr, in die sie sich begeben. »Eine fantasiereiche, spannende Kriminalgeschichte.« Süddeutsche Zeitung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

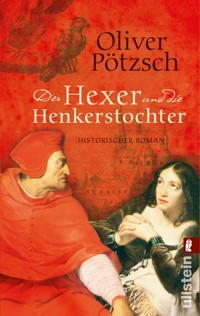

Der Hexer und die Henkerstochter

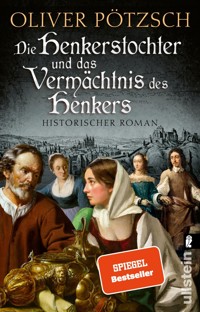

OLIVER PÖTZSCH, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der Henkerstochter-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Von dem Autor sind in unserem Hause außerdem erschienen:Die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der schwarze Mönch · Die Henkerstochter und der König der Bettler · Der Hexer und die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der Teufel von Bamberg · Die Henkerstochter und das Spiel des Todes · Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf · Die Henkerstochter und der Fluch der Pest · Die Henkerstochter und die Schwarze Madonna

Die Ludwig-Verschwörung · Die Burg der Könige · Der Spielmann · Der Lehrmeister · Das Buch des Totengräbers · Das Mädchen und der Totengräber · Der Totengräber und der Mord in der Krypta

1666: Der Schongauer Medicus Simon und seine Frau Magdalena, die Tochter des Henkers, brechen zu einer Wallfahrt ins Kloster Andechs auf. Dort lernt Simon den mysteriösen Frater Virgilius kennen, der Uhrmacher und Erfinder ist. Simon ist fasziniert von den unheimlichen Automaten, die Virgilius erschaffen hat. Als der Frater verschwindet und sein Labor zerstört wird, ahnt Simon Böses und ruft Jakob Kuisl, den Schongauer Henker herbei. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche – nach einem wahnsinnigen Mörder … Die Henkerstochter ermittelt zum 4. Mal.

Oliver Pötzsch

Der Hexer und die Henkerstochter

Historischer Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Juli 2013© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012Dieses Werk wurde vermittelt von der Autoren- & ProjektagenturGerd F. Rumler, München.Umschlaggestaltung: zero-media.net, München,unter Verwendung eines Entwurfs von bürosüd° GmbH, MünchenTitelabbildung: Paar: © akg-images/Erich LessingKarten von Kloster Andechs und Bayern: © Peter Palm, BerlinAutorenfoto: © Frank Bauer | www.frankbauer.comE-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-0105-1

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Kloster Andechs

Ammersee

Dramatis Personae

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Epilog

Nachwort

Andechser Klosteralmanach

Leseprobe: Die Henkerstochter und die schwarze Madonna

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Kloster Andechs

Widmung

Für Marian, Wolfgang, Martin, Vitus, Michi und all die anderen. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und das Schwert in einem fast perfekten Halbkreis schwingend …

Kloster Andechs

Ammersee

Dramatis Personae

Schongauer Pilger

Magdalena Fronwieser (geborene Kuisl), HenkerstochterSimon Fronwieser, Schongauer BaderKarl Semer, Erster Schongauer BürgermeisterSebastian Semer, Sohn des Ersten BürgermeistersJakob Schreevogl, Hafner und Schongauer RatsherrBalthasar Hemerle, Altenstadter ZimmermannKonrad Weber, StadtpfarrerAndre Losch, Lukas Müller, Hans und Josef Twangler, Maurergesellen

Weitere Schongauer

Jakob Kuisl,

Schongauer Scharfrichter

Anna-Maria Kuisl,

Frau des Scharfrichters

Die Kuisl-Zwillinge Georg und BarbaraPeter und Paul,

Kinder von Magdalena und Simon Fronwieser

Martha Stechlin,

Hebamme

Die Berchtholdt-Brüder Hans, Josef und BenediktJohann Lechner,

Gerichtsschreiber

Kloster Andechs

Maurus Rambeck,

Andechser Abt

Bruder Jeremias,

Prior

Bruder Eckhart,

Cellerar

Bruder Laurentius,

Novizenmeister

Bruder Benedikt,

Kantor und Bibliothekar

Frater Virgilius,

Uhrmacher

Vitalis,

Novize und Uhrmachergehilfe

Frater Johannes,

Apotheker

Coelestin, Novize und

Apothekergehilfe

Außerdem …

Michael Graetz, Erlinger SchinderMatthias, SchindergeselleGraf Leopold von Wartenberg, Wittelsbacher AbgesandterGraf von Cäsana und Colle, Weilheimer LandrichterMeister Hans, Weilheimer Scharfrichter

Prolog

Erling bei Andechs Samstag, der 12. Juni Anno Domini 1666, abends

Unter dunklen Gewitterwolken und mit einem saftigen Fluch auf den Lippen ging der Novize Coelestin seinem baldigen Tod entgegen.

Drüben im Westen, jenseits des Ammersees, türmten sich schwarze Wirbel zu einem mächtigen Ungetüm, erste Blitze zuckten, und von fern war leises Donnern zu hören. Wenn Coelestin die Augen zusammenkniff, konnte er über der fünf Meilen entfernten Dießener Klosterkirche bereits graue Regenschwaden erkennen. Es mochte sich nur noch um Minuten handeln, bis das Gewitter über dem Heiligen Berg war, und ausgerechnet jetzt sollte er dem fetten Apothekermönch zum Abendessen einen Karpfen aus dem Klosterweiher fischen. Coelestin fluchte ein weiteres Mal und zog die Kapuze seiner schwarzen Kutte tief ins Gesicht. Was sollte er machen? Gehorsam war eines der drei Gelübde der Benediktinermönche, und Frater Johannes war nun mal sein Vorgesetzter. Ein gelegentlich cholerischer, oft rätselhafter und vor allem gefräßiger Laienbruder, aber trotzdem sein Vorgesetzter.

»Porca miseria!«

Wie so oft, wenn er schlechte Laune hatte, wechselte Coelestin in die Sprache seiner Eltern. Er war in einem italienischen Gebirgsdorf jenseits der Alpen aufgewachsen, doch die Wirren des Krieges hatten aus seinem Vater einen Söldner und aus seiner Mutter eine Marketenderin und Hure gemacht. Hier im Kloster am Heiligen Berg hatte Coelestin in der Andechser Klosterapotheke eine Heimat gefunden, und auch wenn ihm die ewigen Litaneien und die nächtlichen Gebete gelegentlich auf die Nerven gingen, fühlte er sich doch geborgen. Er bekam dreimal täglich reichlich zu essen, hatte eine warme, trockene Schlafstatt, und das Andechser Bier galt als eines der besten im ganzen bayerischen Kurfürstentum. Man konnte es in diesen schweren Zeiten wahrlich schlimmer treffen. Trotzdem schimpfte der spindeldürre kleine Novize leise vor sich hin, und das hatte nicht nur mit der Tatsache zu tun, dass er bald ebenso nass sein würde wie die Karpfen im Erlinger Klosterweiher.

Coelestin hatte Angst.

Seitdem er vor drei Tagen diese Entdeckung gemacht hatte, nagte die Furcht an ihm wie ein kleines tollwütiges Tier. Der Anblick war so entsetzlich gewesen, dass ihm beinahe das Blut in den Adern gefror. Noch immer verfolgte ihn das Gesehene in seinen Träumen, und dann wachte er schreiend und schweißüberströmt auf. Einen derartigen Frevel würde Gott nicht unbestraft lassen, so viel war sicher. Die düsteren Wolken, die Blitze am Himmel erschienen Coelestin wie erste Vorboten einer alttestamentarischen Rache, die schon bald über das Kloster kommen würde.

Noch bedrohlicher als die Ketzerei waren allerdings die hasserfüllten Blicke des Mannes. Er hatte Coelestin bei dessen überstürzter Flucht erkannt, zumindest glaubte der Novize das. Die Blicke des Ertappten sagten mehr als tausend Worte. In den letzten Tagen hatten sie ihn wie mit langen Fingern abgetastet, so als wollten sie prüfen, ob Coelestin das Geheimnis verriet.

Coelestin wusste, dass der andere mächtige Fürsprecher hatte. Würde man ihm, dem kleinen Novizen, glauben? Der Vorwurf war so ungeheuerlich, dass er Gefahr lief, für verrückt erklärt zu werden. Oder, was noch ärger wäre, fortan als Rufmörder zu gelten. Das schöne Leben mit Fleisch, Bier und warmer, trockener Schlafstatt wäre dann vermutlich für immer vorbei.

Trotzdem hatte Coelestin beschlossen zu reden. Gleich morgen würde er dem Klosterrat melden, was er gesehen hatte, und sein Gewissen wäre endlich wieder rein.

Ein mächtiger Donner rollte über das Land, und der fröstelnde Novize spürte erste kühle Regentropfen im Gesicht. Er raffte seine Kutte und beschleunigte seine Schritte. Schon bald hatte er die letzten Häuser von Erling hinter sich gelassen. Felder und Weiden breiteten sich vor ihm aus, hinter einem kleinen Waldstück, umgeben von Zäunen und Buschwerk, lag der Karpfenweiher. Als Coelestin sich umdrehte, sah er über sich auf dem Berg, überragt von dunklen Gewitterwolken, das Kloster stehen – sein Zuhause, das er vielleicht schon bald würde verlassen müssen. Er seufzte und schlurfte die letzten Meter zum Weiher wie zu seiner eigenen Hinrichtung.

Mittlerweile fielen die Tropfen immer schneller vom Himmel, die Oberfläche des Teichs brodelte wie eine giftige Brühe. Coelestin sah die fetten grauen Leiber der Karpfen, die sich zu Dutzenden in dem trüben Wasser wanden. Ihre hungrigen Mäuler schnappten nach den Regentropfen, so als wären sie göttliches Manna, das vom Himmel fiel. Coelestin schüttelte sich vor Abscheu. Er hatte Karpfen noch nie leiden können. Sie waren dumme schleimige Aasfresser, deren Fleisch nach Moos und Verwesung schmeckte. Die Fische erinnerten ihn an die Ungetüme, die er von Bildern mit Jonas und dem Wal kannte. Grässliche Wesen aus der Tiefe, die alles schluckten und fraßen, was vor ihnen im Wasser zappelte.

Zaghaft betrat Coelestin den schmalen, rutschigen Steg und griff nach dem Kescher, der an einem Molenpfosten lehnte. Die Kapuze tief im Gesicht, duckte er sich gegen die Wand aus Regen und Wind und ließ lustlos das Netz im Wasser hin und her gleiten. Wenn er sich beeilte, war er vielleicht wieder in der Klosterapotheke, bevor auch noch die Hose und die Socken unter der dicken schwarzen Wollkutte klatschnass wurden. In einem anderen Leben hätte er Frater Johannes den Karpfen vermutlich um die feisten Wangen gehauen, aber so war er zum Beten und Gehorchen verdammt. Das war eben der Preis, den er für ein angenehmes Leben bezahlte.

Ein Geräusch ließ den Novizen innehalten, ein leises Knarren, vom Donner beinahe übertönt, so als hätte jemand hinter ihm den Steg betreten. Doch gerade als Coelestin sich umdrehen wollte, zappelte etwas im Netz des Keschers. Mit einem Seufzer der Erleichterung zog er die lange Stange zu sich heran.

»Hab dich«, murmelte er. »Wollen mal sehen, was für ein fetter Brocken …«

In diesem Augenblick traf ihn etwas Schweres am Hinterkopf.

Coelestin schwankte, taumelte, geriet auf dem vom Regen glitschigen Holzsteg ins Rutschen und fiel schließlich samt Kescher in die brodelnden Wasser des Weihers. Wild schlug er um sich und kämpfte um sein Leben. Wie so viele Menschen seiner Zeit konnte Coelestin zwar einem Hasen die Haut abziehen, einige Hundert Kräuter am Duft unterscheiden und weite Teile der Bibel auswendig vorbeten. Nur eines konnte er nicht – schwimmen.

Der junge Novize schrie und zappelte, er ruderte mit den Armen und strampelte mit den dünnen Beinen, doch sein eigenes Gewicht zog ihn unerbittlich in die Tiefe. Mit einem Mal spürte er den morastigen Grund unter seinen Füßen, er stieß sich ab und tauchte japsend aus dem Wasser auf. Als er in letzter Verzweiflung um sich griff, bekam er plötzlich die Stange des Keschers zu fassen, der vor ihm an der Oberfläche trieb. Der Mönch hielt sich daran fest und zog sich hoch. Zwischen den immer heftiger werdenden Regenschauern sah er auf dem Steg eine vermummte Gestalt stehen, die das andere Ende des Keschers hielt.

»Hab Dank!«, ächzte er. »Du hast mir das Leben …«

In diesem Moment drückte die Gestalt den Kescher nach unten, so dass Coelestin gurgelnd versank. Als er wieder an die Oberfläche kam, merkte er, dass die Stange ihn erneut kraftvoll nach unten presste.

»Aber …«, begann der Novize, da füllte sich sein Mund mit trübem Teichwasser und erstickte seinen letzten verzweifelten Schrei. Lautlos versank er im Weiher.

Während das Leben in perlenden Luftblasen aus seinem Körper wich, fühlte Coelestin noch, wie sich die fetten schleimigen Karpfen an seinen Wangen rieben und in den kurzen Haaren der Mönchstonsur gründelten. Als der sterbende Jüngling endlich auf den Grund sank, hatte er den Mund ebenso weit aufgesperrt wie die Fische um ihn herum, die ihn mit dummen, ausdruckslosen Augen anstarrten.

Der Mann auf dem Steg sah noch eine Weile auf die blubbernden Blasen. Endlich nickte er zufrieden, stellte den Kescher zurück an seinen Platz und machte sich auf den Heimweg.

Es galt, das Werk zu vollenden.

Kapitel 1

Zur gleichen Zeit in den Wäldern unterhalb des Heiligen Berges

Der Blitz fuhr vom Himmel wie der Finger eines zornigen Gottes.

Simon Fronwieser erblickte ihn direkt über dem Ammersee, wo er die schaumigen grünen Wogen für den Bruchteil einer Sekunde giftig aufleuchten ließ. Mit dem darauffolgenden Donner begann der Regen herabzurauschen, eine schwarze nasse Wand, und innerhalb weniger Augenblicke waren die Kleider der rund zwei Dutzend Schongauer Pilger tropfnass. Obwohl es erst gegen sieben Uhr abends war, schien plötzlich die Nacht hereingebrochen zu sein. Der Medicus fasste die Hand seiner Frau Magdalena fester, und gemeinsam mit den anderen machten sie sich daran, den steilen Berg zum Kloster Andechs hinaufzusteigen.

»Wir haben Glück gehabt!«, schrie Magdalena gegen den tosenden Regen an. »Eine Stunde früher, und das Gewitter hätte uns ungeschützt auf dem See erwischt!«

Simon nickte schweigend. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ein Schiff mit Wallfahrern in den Fluten des Ammersees mit Mann und Maus untergegangen wäre. Jetzt, knapp zwanzig Jahre nach dem Ende des Großen Krieges, waren die Pilgerströme zu dem berühmten bayerischen Kloster so groß wie seit Menschengedenken nicht mehr. In dieser von Hunger, Unwettern, gierigen Wölfen und marodierenden Räuberbanden geprägten Zeit suchten die Menschen besonders dringlich Schutz in den Armen der Kirche. Gelegentliche Wundermeldungen nährten diese Sehnsucht noch, und gerade das Kloster Andechs, gut dreißig Meilen südwestlich von München gelegen, war bekannt für seine uralten wundertätigen Reliquien – aber auch für sein Vergessen spendendes Bier.

Als der Medicus sich noch einmal umdrehte, sah er zwischen den Regenschwaden den vom Wind aufgepeitschten See, dem sie gerade noch entronnen waren. Vor zwei Tagen war er mit Magdalena und einem Trupp Schongauer aus ihrer Heimatstadt aufgebrochen. Die Pilgerfahrt hatte sie über den Hohenpeißenberg nach Dießen am Ammersee geführt, wo sie ein wackliger Kahn zur anderen Uferseite brachte. Nun wanderten sie auf einem steilen, matschigen Pfad durch den Wald auf das Kloster zu, das weit über ihnen dunkel aus den Wolken ragte.

An der Spitze des Zuges trabte auf einem Pferd Bürgermeister Karl Semer, zu Fuß gefolgt von seinem erwachsenen Sohn und dem Schongauer Pfarrer, der sich mit einem großen bemalten Holzkreuz gegen den Sturm stemmte. Dann kamen einige Zimmerleute, Maurer und Schreiner und schließlich der junge Patrizier Jakob Schreevogl, der als einziger Ratsherr neben Semer dem Aufruf zur Wallfahrt gefolgt war.

Simon vermutete, dass es Schreevogl dabei genau wie dem Bürgermeister nicht so sehr um sein Seelenheil, sondern eher um gute Geschäfte ging. Ein Ort wie Andechs mit seinen Tausenden von hungrigen und durstigen Pilgern war wie geschaffen dafür, Geld zu scheffeln. Der Medicus hätte gern gewusst, was der Herrgott von diesem Treiben hielt. Hatte Jesus nicht alle Händler und Geldverleiher aus dem Tempel gejagt? Nun, er selbst hatte in dieser Hinsicht ein reines Gewissen. Schließlich waren er und Magdalena nicht zum Geldverdienen nach Andechs gekommen, sondern allein um Gott für die Rettung ihrer beiden Kinder zu danken.

Unwillkürlich musste Simon lächeln, als er an den dreijährigen Peter und den erst zweijährigen Paul zu Hause dachte. Ob die beiden ihren Großvater, den Schongauer Henker, wohl gerade wieder zur Weißglut brachten?

In diesem Augenblick schlug ein weiterer Blitz krachend in eine nahe stehende Buche ein, und die Menschen warfen sich schreiend zu Boden. Es knackte und knisterte, schon sprangen erste Funken auf andere Bäume über. In Sekundenschnelle schien der ganze Wald zu brennen.

»Heilige Maria, Mutter Gottes!«

Simon sah im Zwielicht, wie der Erste Bürgermeister Karl Semer einige Schritte entfernt auf die Knie fiel und sich mehrmals bekreuzigte. Sein Sohn neben ihm war vor Angst wie versteinert. Mit weit geöffneten Augen starrte er auf die brennende Buche, während um ihn herum die anderen Schongauer vor dem Gewitter in eine nahe Talsenke flohen. Simons Ohren dröhnten von dem markerschütternden Donner, der zugleich mit dem Blitz direkt über ihnen erschallt war. Gedämpft wie durch eine Wand hörte er die Stimme seiner Frau.

»Schnell weg von hier! Dort unten am Bach sind wir in Sicherheit!« Magdalena packte ihren noch zögernden Gatten und zog ihn weg von dem schmalen Steig, an dessen Rand bereits zwei Buchen und eine Reihe kleinerer Tannen in Flammen standen. Simon stolperte über einen morschen Ast, dann rutschte er den flachen, von altem Laub bedeckten Abhang hinunter. Endlich unten angekommen, richtete er sich stöhnend auf, wischte sich ein paar Zweige aus dem Haar und warf einen Blick auf das apokalyptische Chaos um ihn herum.

Der Blitz hatte die mächtige alte Buche genau in der Mitte gespalten, bis in die Talsenke herab lagen überall auf dem Boden brennende Äste und Zweige. Die Flammen warfen ein flackerndes Licht auf die Schongauer, die stöhnten, beteten oder sich die vom Sturz schmerzenden Glieder rieben. Glücklicherweise schien keiner von ihnen verletzt, auch der Erste Bürgermeister und sein Sohn hatten das Unglück offensichtlich unbeschadet überstanden. Der alte Semer war bereits damit beschäftigt, in der beginnenden Abenddämmerung sein Pferd zu suchen, das samt Gepäck davongaloppiert war.

Simon spürte eine leise Genugtuung, als er ihn laut brüllend durch den Wald hasten sah.

Hoffentlich ist die Mähre samt der dicken Geldbörse durchgegangen, dachte er. Wenn der fette Sack noch einmal vom Sattel aus ein Halleluja anstimmt, begeh ich eine Todsünde.

Schnell verdrängte Simon diesen Gedanken, der einer Pilgerreise nicht würdig war. Er verfluchte sich leise, dass er keinen wärmeren Mantel mitgenommen hatte. Das neue grüne Wollcape vom Augsburger Stoffmarkt sah zwar schmuck aus, allerdings hing es nun nach dem Regen wie ein labbriges Tuch an ihm.

»Man möchte fast glauben, Gott hätte was dagegen, dass wir dem Kloster heute noch einen Besuch abstatten.«

Simon Fronwieser drehte sich zu Magdalena um, die das Gesicht gen Himmel gerichtet hatte und sich den Regen über die schlammbespritzten Wangen rinnen ließ.

»Gewitter sind in dieser Jahreszeit ziemlich häufig«, erwiderte er betont beiläufig und bemühte sich, wieder einigermaßen gefasst zu klingen. »Ich glaube nicht, dass …«

»Ein Zeichen ist’s!«, erklang von rechts eine zitternde Stimme. Es war Sebastian Semer, der Sohn des Bürgermeisters, der die Finger seiner rechten Hand in einer Schutzgeste vor sich hielt. »Ich habe gleich gesagt, dass wir das Weib zu Hause lassen sollen.« Er deutete auf Magdalena und Simon. »Wer eine Henkerstochter und einen dreckigen Bader auf eine Pilgerreise zum Heiligen Berg mitnimmt, der kann auch gleich den Beelzebub einladen. Der Blitz ist ein Zeichen Gottes, der uns mahnt, Buße zu tun und …«

»Halt deine freche Gosch’n, Semer-Bub!«, zischte Magdalena und blitzte den Jüngling aus schmalen Augen an. »Was weißt du denn schon vom Büßen, hä? Wisch dir lieber deine Hosen ab, bevor die anderen merken, dass du dich vor Angst angepieselt hast.«

Verschämt glotzte Sebastian Semer auf den dunklen Fleck vorne an seiner weit geschnittenen purpurroten Rheingrafenhose. Dann wandte er sich schweigend ab, nicht ohne Magdalena ein letztes Mal mit einem bösen Blick zu strafen.

»Hört nicht auf ihn. Der kleine Filou ist nichts weiter als ein verwöhnter Zögling seines Vaters.«

Aus der Dunkelheit des Waldes trat nun Jakob Schreevogl hervor. Der Patrizier trug ein enges Wams, hohe Lederstiefel und einen weißen Spitzenkragen, der ein markantes Gesicht mit Knebelbart und Hakennase einrahmte. Der Regen lief in einem feinen Rinnsal von seinem Zierdegen herab.

»Im Übrigen gebe ich Euch recht, Fronwieser.« Schreevogl wandte sich an Simon und deutete zum Himmel. »Im Juni sind solche heftigen Gewitter nichts Ungewöhnliches. Doch wenn die Blitze direkt neben einem einschlagen, glaubt man den Zorn Gottes zu spüren.«

»Oder den Zorn seiner Mitmenschen«, fügte Simon düster hinzu.

Fast vier Sommer war die Hochzeit mit Magdalena nun her, und in der ganzen Zeit hatten nicht wenige Schongauer Bürger Simon spüren lassen, was sie von dieser Ehe hielten. Als Tochter des Scharfrichters Jakob Kuisl war Magdalena eine Ehrlose, der man tunlichst aus dem Weg ging.

Simon nestelte an seinem Gürtel und überprüfte, ob der Sack mit Heilkräutern und medizinischen Instrumenten noch daran befestigt war. Gut möglich, dass er ein paar seiner Arzneien auch während dieser Wallfahrt brauchen würde. Die Schongauer hatten seine Hilfe in den letzten Jahren ziemlich oft in Anspruch genommen. Zwar spukte der Große Krieg nur noch in den Köpfen der Alten, doch die Pest und andere Seuchen waren in den letzten Jahren immer wieder über Schongau gekommen. Im letzten Winter hatte es auch Simons und Magdalenas Söhne getroffen. Aber der Herrgott hatte ein Einsehen gehabt und die beiden Kleinen genesen lassen. In den Tagen danach betete Magdalena viele Rosenkränze und überredete Simon schließlich, mit ihr nach Pfingsten eine Pilgerreise zum Heiligen Berg anzutreten – gemeinsam mit knapp zwei Dutzend anderer Schongauer und Altenstadter Bürger, die auf dem berühmten Dreihostienfest dem Herrgott ihre Dankbarkeit erweisen wollten. Die beiden Kinder hatten Simon und Magdalena in der Obhut der Großeltern zurückgelassen. Eine weise Entscheidung, wie sich der Medicus nach den Vorfällen der letzten Stunde einmal mehr eingestehen musste.

»Sieht so aus, als würde der Regen das Feuer endgültig löschen.« Jakob Schreevogl deutete auf die zerborstene Buche, aus der nur noch wenige Flammen züngelten. »Wir sollten weitergehen. Bis Andechs kann es nicht mehr weit sein. Vielleicht noch ein, zwei Meilen, was meint Ihr?«

Simon zuckte mit den Schultern und sah sich um. Auch die anderen Bäume schwelten nur noch leicht vor sich hin. Dafür war der Regen jetzt so stark geworden, dass man in der Abenddämmerung kaum noch die Hand vor Augen sah. Die Schongauer hatten unter ein paar nahe gelegenen Tannen Schutz gesucht, um den schlimmsten Guss abzuwarten. Nur Karl Semer schien noch immer sein Pferd zu vermissen und tappte irgendwo in der Nähe laut rufend durch den Wald. Sein Sohn hatte es währenddessen vorgezogen, schmollend auf einem umgestürzten Baumstamm zu hocken und sich mit Hilfe einer mitgebrachten Schnapsflasche die Kälte aus den Gliedern zu vertreiben. Stirnrunzelnd sah Hochwürden Konrad Weber zu dem jungen Stutzer hinüber, schritt aber nicht ein. Der alte Schongauer Pfarrer würde den Teufel tun und sich mit dem Filius des Ersten Bürgermeisters anlegen.

Die Pilger hatten sich gerade ein wenig beruhigt, da schlug erneut, nicht weit entfernt, ein krachender Blitz ein. Wieder stoben die Schongauer wie aufgeschreckte Hühner auseinander und rannten über rutschige Abhänge und Muren weiter hinunter ins Tal. Das Holzkreuz des Pfarrers blieb verdreckt und zersplittert zwischen einigen Findlingen aus Bruchstein liegen.

»Bleibt doch zusammen!«, schrie Simon gegen Donner und Regen an. »Ihr müsst euch auf den Boden werfen! Am Boden seid ihr sicher!«

»Vergiss es.« Magdalena schüttelte den Kopf und wandte sich zum Gehen. »Die hören dich nicht. Und selbst wenn, würden sie wohl kaum einem ehrlosen Bader gehorchen.«

Simon seufzte und eilte gemeinsam mit Magdalena den anderen nach. Neben ihnen lief der Zimmermann Balthasar Hemerle, der noch immer die fast dreißig Pfund schwere Wallfahrtskerze trug. Ihre Flamme war mittlerweile ausgegangen, doch der starke, beinahe sechs Fuß große Hüne hielt sie dennoch so aufrecht wie eine Fahne im Krieg. Neben ihm kam sich Simon noch kleiner und schmächtiger vor, als er ohnehin war.

»Dummes Bauernpack!«, knurrte Hemerle und umrundete mit großen Schritten eine morastige Pfütze. »Ein Gewitter ist’s und sonst nichts! Wir sollten aus diesem gottverdammten Wald raus, und zwar schnell. Aber wenn die Angsthasen weiter so rennen, verirren wir uns darin noch ganz!«

Schweigend nickte Simon und hastete weiter. Mittlerweile war es unter dem dichten Blätterdach stockfinster geworden. Von den meisten Schongauern sah der Medicus nur noch vereinzelte Schemen, von fern waren ängstliche Rufe zu hören, irgendjemand betete laut zu den vierzehn Nothelfern.

Außerdem ertönte jetzt von weiter weg das Heulen von Wölfen.

Simon zuckte zusammen. Die Biester hatten sich in den Jahren nach dem Großen Krieg stark vermehrt, mittlerweile waren sie wie die Wildschweine zu einer wahren Landplage geworden. Einem Trupp von zwanzig entschlossenen Männern hätten die hungrigen Tiere nichts anhaben können, aber für die Schongauer, die vereinzelt durch den Wald irrten, stellten die Wölfe eine echte Gefahr dar.

Zweige schlugen Simon ins Gesicht, und er gab sich Mühe, wenigstens Magdalena und den stämmigen Balthasar Hemerle mit der Wallfahrtskerze nicht aus den Augen zu verlieren. Der Zimmermann war glücklicherweise so groß, dass Simon ihn immer wieder hinter Büschen und niedrigen Bäumen auftauchen sah.

Plötzlich blieb der Hüne wie angewurzelt stehen. Simon taumelte, beinahe wäre er in Hemerle und Magdalena hineingelaufen. Schon wollte der Medicus zu einem Fluch ansetzen, als er erstarrte und spürte, wie sich ihm die Nackenhaare aufstellten.

Direkt vor ihnen auf einer kleinen Lichtung standen mit heruntergezogenen Lefzen zwei Wölfe und knurrten die drei Pilger feindselig an. Ihre Augen waren kleine rote Punkte in der Nacht, die Hinterläufe gespannt zum Sprung. Die Leiber waren dürr und ausgemergelt, so als hätten sie schon lange keine Beute mehr gemacht.

»Bewegt euch nicht!«, zischte Balthasar Hemerle. »Wenn ihr flieht, springen sie euch von hinten an. Außerdem wissen wir nicht, ob noch mehr in der Nähe sind.«

Langsam griff Simon zu seinem Leinenbeutel, in dem er neben anderen medizinischen Instrumenten und einigen Kräutern auch ein rasiermesserscharfes Stilett aufbewahrte. Allerdings war er skeptisch, ob ihm das kleine Messer gegen die zwei ausgehungerten Bestien helfen würde. Magdalena neben ihm machte keinen Mucks, sie starrte nur die Wölfe an. Ein paar Schritte entfernt reckte Balthasar Hemerle die schwere Kerze wie ein Schwert in die Höhe, ganz so, als wollte er damit den Kopf eines der Tiere zerschmettern.

Eine mit Wolfsblut befleckte Wallfahrtskerze!, fuhr es Simon durch den Kopf. Was wohl der Abt des Klosters dazu sagen würde?

»Bleib ruhig, Balthasar«, flüsterte Magdalena nach einer Weile des Schweigens dem Zimmermann zu. »Schau dir ihre gesenkten Ruten an. Die Viecher haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Lass uns also langsam zurück …«

Im selben Augenblick sprang der größere der beiden ausgehungerten Wölfe auf Simon und Magdalena zu. Der Medicus warf sich zur Seite und sah aus dem Augenwinkel die Bestie an sich vorbeirauschen. Doch kaum war der Wolf auf den Pfoten gelandet, drehte er sich um, um erneut anzugreifen. Das Tier riss sein Maul auf, und Simon erblickte große weiße Reißzähne, von denen der Speichel troff. Wie durch eine Linse hindurch glaubte er, jeden Speicheltropfen einzeln zu sehen. Der Wolf setzte zu einem neuen Sprung an.

Da ertönte von irgendwoher ein Knall.

Einen kurzen Moment glaubte Simon, der Blitz hätte ein weiteres Mal in der Nähe eingeschlagen. Doch dann sah er, wie sich der Wolf vor Schmerzen wand. Er kläffte und winselte, bevor er endlich zuckend zu Boden sank und krepierte. Aus einer Wunde am Hals ergoss sich rotes Blut ins Laub. Der zweite Wolf knurrte noch einmal, dann ergriff er mit einem weiten Satz die Flucht. Eine Sekunde später war er in der Dunkelheit verschwunden.

»Der Herr gab ihm das Leben, und er nimmt es ihm auch wieder. Amen.«

Zwischen den Bäumen tauchte jetzt eine breitgebaute Gestalt auf, die in der einen Hand eine rauchende Muskete und in der anderen eine brennende Laterne hielt. Der Mann trug eine schwarze Kutte und hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Im strömenden Regen sah er aus wie ein zorniger Waldgeist auf der Suche nach Wilddieben.

Schließlich schlug der Fremde die Kapuze zurück, und Simon blickte in das freundliche Gesicht eines Glatzkopfs mit abstehenden Ohren, schiefen Zähnen und adernzerfurchter Knollennase. Er war der wohl hässlichste Mensch, den Simon je gesehen hatte.

»Gestatten, Frater Johannes vom Kloster Andechs«, sagte der fette Mönch und blinzelte die drei verirrten Pilger an. »Ihr habt hier in der Gegend nicht zufällig Blutwurz wachsen sehen?«

Der Medicus, dem Angstschweiß und Regen übers Gesicht liefen, war zu erschöpft, um zu antworten. Er rutschte an einem Buchenstamm zu Boden und sprach ein kurzes Dankgebet.

So wie es aussah, würde er auf dem Heiligen Berg wohl oder übel eine weitere Kerze stiften müssen.

Eine halbe Stunde später wanderten die Schongauer Pilger unter der Führung von Frater Johannes den schmalen Steig hinauf zum Kloster.

Allesamt waren sie verschmutzt, die Kleidung teils zerrissen, teils in Fetzen, einige der Wallfahrer hatten ein paar Kratzer und Beulen davongetragen. Aber ansonsten schienen sie alle unversehrt. Sogar das Pferd des Bürgermeisters war wieder aufgetaucht. Der alte Semer ritt an der Spitze des Zugs, gleich hinter dem fetten Mönch, und versuchte einen würdevollen Eindruck zu machen – was ihm jedoch angesichts des zerbeulten Huts und des schlammverkrusteten Mantels nur annähernd gelang. Der Regen war mittlerweile in ein stetes Nieseln übergegangen, und das Gewitter zog nach Osten weiter, dem Würmsee entgegen. Nur noch von fern war leises Donnern zu hören.

»Wir haben Euch zu danken, Frater«, erklärte Karl Semer mit getragener Stimme. »Wärt Ihr nicht gewesen, hätten sich wohl einige von uns im Wald verirrt.«

»Verflucht dummer Plan, bei einem aufziehenden Gewitter die Straße zu verlassen und den alten Klostersteig zu benutzen«, knurrte Frater Johannes und schob den prall gefüllten Leinensack, aus dem ein paar eiserne Stangen ragten, auf die andere Schulter. »Ihr könnt von Glück reden, dass ich auf der Suche nach Heilkräutern war, sonst hätten euch Wölfe und Blitze den Garaus gemacht.«

»In Anbetracht der aufziehenden Dämmerung hielt ich es für klüger, den … äh, kürzeren Weg zu nehmen«, murmelte der Bürgermeister. »Ich gebe zu, dass …«

»Drauf geschissen.« Frater Johannes drehte sich zu den Pilgern um und betrachtete die große weiße Wallfahrtskerze, die der Zimmermann Balthasar Hemerle noch immer in seinen schwieligen Händen trug.

»Verdammt schwere Kerze, die ihr da habt«, sagte er anerkennend. »Wie weit tragt ihr sie denn schon?«

»Wir kommen aus Schongau«, mischte sich Simon ein, der mit Magdalena dicht hinter dem Mönch lief. Das Wams des jungen Medicus starrte vor Dreck, die roten Hahnenfedern auf seinem neuen Hut waren umgeknickt, und die Lederstiefel aus Augsburg brauchten vermutlich frische Sohlen. »Seit zwei Tagen sind wir unterwegs«, fuhr er müde fort. »Schon gestern bei Wessobrunn haben wir ein Rudel Wölfe heulen hören, aber sie haben nicht gewagt, uns anzugreifen.«

Frater Johannes schnaufte, während er den steilen Steig durch den Wald hinaufschritt. Die Laterne an seiner Hand baumelte hin und her wie ein huschendes Irrlicht. »Dann habt ihr großes Glück gehabt«, brummte er. »Die Bestien werden immer frecher. Hier in der Gegend haben sie schon zwei Kinder und ein Weib gerissen. Und dann plagen uns noch die vermaledeiten Vaganten und Mordbanden.« Er schlug ein hastiges Kreuz. »Deus nos protegat! Der Herr schütze uns in diesen dunklen Zeiten.«

Mittlerweile hatte sich der Wald gelichtet. Vor den Schongauern leuchteten warm und heimelig die Fenster des kleinen Dorfes Erling, das direkt unterhalb des Heiligen Berges auf einer Hochebene lag. Simon atmete erleichtert auf und drückte Magdalenas Hand. Sie hatten ihr Ziel unbeschadet erreicht – eine Gnade, die in diesen Zeiten nicht jedem zuteilwurde. Inständig hoffte er, dass es ihren beiden Kindern Peter und Paul in Schongau gut erging. Angesichts der überbordenden Liebe der Großeltern hatte er daran aber eigentlich keine Zweifel.

»Ich hoffe, ihr habt alle ein Quartier«, brummte Frater Johannes. »Ist keine Freude, in diesen klammen Juninächten draußen auf dem Feld zu schlafen.«

»Wir Schongauer Ratsherren kommen im Gästehaus des Klosters unter«, erwiderte Bürgermeister Semer kühl und deutete auf seinen Sohn und den Patrizier Jakob Schreevogl. »Die anderen werden wie vereinbart von den Bauern der Gegend verköstigt. Schließlich ist unsere Reise auch zum Nutzen der Gemeinde, nicht wahr?«

Frater Johannes lachte leise, und sein ohnehin schiefes Gesicht verzog sich zu einer Grimasse. Erneut fiel Simon auf, wie hässlich er war.

»Wenn Ihr die Reparatur des Kirchturms meint, da muss ich Euch enttäuschen«, erwiderte der Mönch. »Den Bauern geht der Zustand des Klosters am nackten Arsch vorbei. Aber der Abt hat Brot und Fleisch all jenen Erlingern versprochen, die einen hilfsbereiten Maurer oder Zimmermann aufnehmen. Es soll also euer Schaden nicht sein.«

Semer nickte zufrieden und tätschelte den Hals seines Pferdes. »Der Herr sei gelobt!«, tönte er. »Auf mein Wort – wenn der Heiland uns gutes Wetter schickt, wird die Kirche schon bald fertig sein.«

Tatsächlich fand das Dreihostienfest, das zu den größten Wallfahrten Bayerns gehörte, erst in gut einer Woche statt. Doch Abt Maurus Rambeck hatte die Pilger der umliegenden Dörfer mittels Boten gebeten, schon früher zum Heiligen Berg zu kommen. Gut einen Monat war es nun her, dass der Blitz in den Kirchturm des Klosters eingeschlagen hatte. Der gesamte Dachstuhl war ausgebrannt, ein großer Teil des südlichen Kirchenschiffs zerstört. Damit das Wallfahrtsfest wie geplant stattfinden konnte, war die Hilfe vieler starker Arme vonnöten. Der Abt hatte den Handwerkern aus der Gegend deshalb Ablass für ein Jahr und außerdem einen guten Lohn versprochen. Ein Angebot, das nicht wenige hungrige Männer aus dem Umland nur allzu gern annahmen. Aus Schongau waren neben den üblichen Pilgern vier Maurer und ein Zimmermann gekommen, in Wessobrunn hatten sich dann noch drei Stuckateure ihrer Gruppe angeschlossen.

»Ich selbst bin wegen … äh, dringender Geschäfte hier«, ließ sich Karl Semer nun vernehmen. »Aber ich bin mir sicher, dass diese fromme Schar –«, er deutete auf den schmutzigen Haufen Schongauer, der gerade ein altes Kirchenlied anstimmte, »– nur allzu gern bereit ist, Euch bei den Bauarbeiten zu unterstützen.«

In den Häusern von Erling waren einige Fenster und Türen aufgegangen, argwöhnisch starrten die Dorfbewohner die Pilgergruppe an. Ein paar Hunde kläfften. Zu oft hatten Fremde in den letzten Jahrzehnten Tod und Verderben in den Ort gebracht, als dass man sie mit offenen Armen empfangen hätte. Aber wenigstens wurden die Erlinger für die lästigen Gäste diesmal reichlich entschädigt.

»Was ist das für ein Licht dort oben?«, fragte Magdalena unvermittelt und deutete auf das Kloster, das wie eine dunkle Raubritterburg über dem Dorf thronte.

»Ein Licht?« Frater Johannes starrte sie irritiert an.

»Das Licht dort oben im Kirchturm. Habt Ihr nicht selbst gesagt, der Turm sei völlig ausgebrannt und zerstört? Und trotzdem brennt dort oben ein Licht.«

Auch Simon sah nun zum Kloster hinauf. Tatsächlich flackerte über dem Kirchenschiff, dort, wo der Blitz vor vier Wochen in den Glockenstuhl eingeschlagen hatte, ein winziges Licht. Es war mehr ein schwaches Schimmern. Als der Medicus genauer hinblickte, war es plötzlich verschwunden.

Johannes schirmte seine Augen ab und blinzelte. »Ich kann nichts sehen«, sagte er schließlich. »Vielleicht das Wetterleuchten. Dort oben ist jedenfalls keiner, wäre viel zu gefährlich in der Nacht. Der Turm ist zwar zum größten Teil schon wieder aufgebaut, aber das Dachgeschoss und die Treppen sind noch in einem schlimmen Zustand.« Er zuckte mit den Schultern. »Außerdem, was sollte jemand um diese Zeit dort oben zu suchen haben? Die Aussicht genießen?« Er lachte kurz auf, doch Simon hatte das Gefühl, dass sein Lachen künstlich klang. Sein Blick schien leicht zu flackern. Schnell drehte sich der Mönch zu den anderen Pilgern um.

»Ich schlage vor, dass ihr diese Nacht gemeinsam beim Gronerwirt in der großen Scheune schlaft. Morgen werden wir euch dann auf die einzelnen Häuser und Ortschaften verteilen. Und nun gehabt euch wohl.« Frater Johannes rieb sich müde die Augen. »Ich hoffe schwer, dass mein junger Gehilfe mir noch meinen geliebten Karpfen mit Brunnenkresse zubereitet hat. Das Retten verirrter Wanderer macht verflucht Hunger.«

Gemeinsam mit den drei Ratsherren stapfte er auf das Kloster zu. Kurz darauf waren die Männer in der Dunkelheit verschwunden.

»Und nun?«, sagte Simon nach einer Weile und sah Magdalena fragend an. Die anderen Schongauer begaben sich derweil betend und singend zu der frisch gezimmerten Scheune neben dem Wirtshaus.

Noch einmal starrte die Henkerstochter zum dunklen Klosterturm hinauf, dann fuhr sie sich übers Gesicht, als wollte sie einen bösen Traum vertreiben.

»Was schon? Wir werden dorthin gehen, wo wir hingehören.« Mürrisch schritt sie vor Simon her auf das Ende des Dorfes zu, wo ein einzelnes winziges Häuschen am Waldrand stand. Auf dem löchrigen Dach wuchsen Moos und Efeu. Von einem klapprigen Karren vor der Hütte wehte der Geruch von Verwesung zu ihnen herüber. »Im Gegensatz zu den anderen kennen wir hier wenigstens jemand.«

»Nur wen?«, murmelte Simon. »Einen räudigen Abdecker und entfernten Vetter deines Vaters. Na dann, gute Nacht.«

Mit angehaltenem Atem folgte er Magdalena, die entschlossen an die schiefe Tür des Erlinger Schinders klopfte. Einmal mehr dankte Simon dem Herrgott, dass sie die beiden Kleinen daheim bei ihrem Schongauer Großvater gelassen hatten.

Oben im Klosterturm flammte erneut ein Licht auf. Wie ein großes böses Auge leuchtete es noch einmal weit hinaus in die Dunkelheit, so als suchte es etwas Bestimmtes in den Wäldern des Kientals.

Doch weder Simon noch Magdalena bemerkten es.

Die Gestalt im Turm klammerte sich an einem verkohlten Balken fest und ließ sich den Wind durch die Haare wehen. Am Horizont zuckten Blitze – große, kleine, gezackte, gerade … Hier oben, so nahe am Himmel, spürte der Mann die Macht Gottes am deutlichsten. Oder war es eine andere Macht? Eine, die viel stärker war als dieser brave, gutmütige Weltenlenker, der glaubte, dass die Liebe den Menschen heilen konnte, seinen eigenen Sohn aber am Kreuz hatte verrecken lassen?

Die Liebe.

Er brach in hämisches Gelächter aus. Als ob die Liebe irgendetwas bewirken könnte! Konnte sie Menschenleben retten? Konnte sie den Tod überdauern? Wenn ja, dann nur als Stachel in der Brust; eine Wunde, die eiterte und nässte und sich in das Innerste fraß, bis nicht mehr übrig blieb als eine leere Hülle. Ein Madensack, an dem sich die Würmer labten.

Mit leblosen Augen blickte der Mann auf das Häuflein Pilger tief unter ihm, das sich im Gewitter durch den Regen kämpfte, ein frommes Lied singend, buckelnd, betend – ihr Glaube war so stark, dass man ihn förmlich spüren konnte. Hier oben im Turm fühlte er ihn am stärksten, wie einen Blitzstrahl, wie einen Finger des Himmels, der ihn mit göttlicher Kraft versah. Lange hatte er darüber nachgegrübelt, wie er sich seinen Traum erfüllen könnte. Nun stand er kurz vor dem Ziel.

Er stellte die Laterne auf den Boden, sah sich um und begann mit der Arbeit.

Kapitel 2

Sonntagmorgen am 13. Juni Anno Domini 1666, Schongau im Pfaffenwinkel

Kreuzkruzifix! Nimm deine schmutzigen Saupranken von meinem allerheiligsten Mörser, bevor ich dich ohne Brei ins Bett stecke!«

Der Schongauer Scharfrichter saß am Tisch der Henkersstube und versuchte seinen dreijährigen Enkel Peter daran zu hindern, die zerstoßenen Kräuter aus dem uralten Steintiegel zu essen. Zwar waren die Pflanzen nicht giftig, dennoch vermochte auch Jakob Kuisl nicht zu sagen, was eine Mischung aus Arnika, Johanniskraut, Bärwurz und Brennnessel mit dem Kleinen anstellen würde. Im harmlosesten Fall würde der Bub Durchfall bekommen, was den Henker angesichts der wenigen noch sauberen Leinenwindeln erschaudern ließ.

»Und sag deinem Bruder, er soll die Hühner am Leben lassen. Sonst schlag ich ihm noch mal eigenhändig den Kopf ab!«

Der gerade zwei Jahre alte Paul tapste durch das duftende Binsenkraut, das auf dem Boden unter dem Tisch lag, und streckte kieksend seine Ärmchen nach den Hennen aus, woraufhin diese wild gackernd durch die Stube liefen.

»Himmelherrgottsakrament!«

»Du darfst nicht so streng mit ihnen sein«, erklang plötzlich eine matte Stimme von der Schlafstatt in der offenen Kammer nebenan. »Denk an unsere Magdalena, als sie klein war. Wie oft hast du ihr gesagt, sie soll die Hennen nicht bei lebendigem Leib rupfen, und sie hat’s trotzdem getan.«

»Und dafür jedes Mal eine anständige Tracht Prügel kassiert.«

Grinsend wandte sich Jakob Kuisl seiner Frau zu. Doch als er sie so blass und mit Ringen unter den Augen im Bett liegen sah, wurde er sofort wieder ernst. Ein schweres Fieber plagte Anna-Maria Kuisl seit letzter Nacht. Wie ein kalter Wind war es über sie gekommen, und nun lag sie zitternd unter den dünnen Wolldecken und ein paar löchrigen Wolfs- und Bärenpelzen. Die Mixtur aus dem Mörser sollte ihr, mit heißem Wasser und Honig vermengt, ein wenig Linderung verschaffen.

Jakob Kuisl sah sein Weib besorgt an. Die letzten Jahre waren an Anna-Maria nicht spurlos vorübergegangen. Sie ging mittlerweile auf die fünfzig zu, und obwohl sie immer noch eine schöne Frau war, hatten sich tiefe Falten in ihr Gesicht gegraben. Ihr einst so glänzendes schwarzes Haar war matt geworden und von grauen Strähnen durchzogen. Blass und in die vielen Decken eingewickelt, die nur ihren Kopf freiließen, erinnerte sie Jakob Kuisl an eine weiße Rose, die nach einem langen Sommer zu welken begann.

»Versuch ein bisserl zu schlafen, Anna«, sagte der Henker sanft zu seiner Frau. »Schlaf ist immer noch die beste Arznei.«

»Schlafen? Wie denn?« Anna-Maria Kuisl lachte leise, doch das Gelächter ging schon bald in ein Husten über. »Du brüllst herum, dass es Gott erbarmt«, brachte sie schließlich keuchend hervor. »Und die beiden Kleinen werfen unsere Steinguttöpfe vom Regal, wenn sie nicht jemand auf der Stelle daran hindert. Der Herr des Hauses sieht so was ja nicht.«

»Was zum Teufel …«

Tatsächlich hatte der kleine Peter sich darangemacht, hinter Kuisls Rücken auf die Ofenbank zu klettern und von dort aus nach dem Kompott vom letzten Herbst zu angeln. Gerade eben zog er sich an den grob gezimmerten Fichtenbrettern hoch und griff nach einem der Töpfe mit den eingemachten Kirschen. Das Gefäß entglitt seinen Fingern und landete krachend auf dem Stubenboden, wo sich sein roter Inhalt in alle Richtungen ergoss. Im Haus des Henkers sah es aus wie nach einer missglückten Hinrichtung.

»Schau, Großvater, da ist Blut.« Mit großen Augen deutete Peter auf die Sauerei zu seinen Füßen, schließlich steckte er den Finger in die Pfütze und lutschte daran. »Gutes Blut.«

Jakob Kuisl schlug die Hände über dem Kopf zusammen und fluchte ein weiteres Mal. Schließlich packte er die beiden lautstark protestierenden Quälgeister kurzentschlossen am Schlafittchen und trug sie nach draußen in den Garten. Krachend schloss sich die Tür, und der Henker begann die matschigen Kirschen vom Boden aufzusammeln, wobei er sich von Kopf bis Fuß mit dem roten Saft besudelte.

»Wollen hoffen, dass sie beide in den Brunnen fallen«, brummte er. »Saubande, vermaledeite.«

»So was darfst du nicht sagen«, erwiderte seine Frau vom Bett aus. »Magdalena und Simon würden uns nie verzeihen, wenn den Kleinen etwas zustoßen würde.«

»Magdalena und Simon!« Kuisl spuckte geräuschvoll in die Binsen. »Wenn ich das schon hör! Was müssen sich die beiden auch am Heiligen Berg herumtreiben. Eine ganze Woche lang!« Er schüttelte den Kopf und wischte sich die Hände an seiner abgeschabten Lederschürze ab. »Zwei Rosenkränze in der Altenstadter Basilika hätten allemal gelangt. Für jedes Balg einen.«

»Der Herrgott hat es gut mit uns gemeint, und wir sollten ihm danken«, mahnte seine Frau. »Auch dir selbst würde eine Wallfahrt nicht schaden, bei all dem Blut der Hingerichteten, das an deinen Fingern klebt.«

»Wenn’s an mir klebt, dann auch an jedem einzelnen der gottverdammten Schongauer Ratsherren«, knurrte Kuisl. »Bis jetzt war ich ihnen zum Aufhängen der Diebe und Mörder immer noch gut genug.«

»Das mach allein mit dem Heiland aus.« Anna-Maria hustete ein weiteres Mal und schloss müde die Augen. »Mir ist heut nicht wohl genug, um mit dir zu streiten.«

Draußen waren plötzlich Schritte zu hören. Kurz darauf pochte es energisch an die Tür. Als Jakob Kuisl öffnete, stand vor ihm die Hebamme Martha Stechlin, an jeder Hand einen der beiden greinenden Enkel.

»Bist du noch ganz bei Trost, Kuisl? Ich hab die beiden unten am Weiher …«, begann sie. Doch dann fiel ihr Blick auf das rot befleckte Hemd des Henkers, und sie stieß einen Schrei aus. »Mein Gott!«, rief sie. »Bringst jetzt schon die Leut in der eigenen Stube um?«

»Schmarren.« Der Henker fuhr verlegen durch seine schwarzen Haare, in denen sich die ersten weißen Strähnen zeigten. »Kirschsaft ist’s. Die beiden Bälger haben den Kompotttopf umgeworfen, und ich hab sie deshalb rausgeschmissen.«

Martha Stechlin lachte kurz, doch dann wurden ihre Augen schmal. »Du darfst die Kleinen nicht allein draußen lassen!«, schimpfte sie. »Denk an den Huber-Buben, der erst dieses Frühjahr im Lech ertrunken ist. Und dem kleinen Hans vom Altenstadter Wirt hat neulich ein Fuhrwerk die Glieder zerschmettert. Dass ihr Mannsbilder auch immer so vernagelt sein müsst! Rindviecher, damische!«

Jakob Kuisl schloss die Augen und stöhnte leise. Martha Stechlin war neben seiner Frau und seiner Tochter der einzige Mensch, der so mit dem Schongauer Henker reden durfte. Meistens brachte die Hebamme dem Henker ein paar Kräuter vorbei und nahm dafür ein wenig zerriebenen Stechapfel oder ein paar Unzen Menschenfett für ihre Patientinnen mit – oder sie blätterte in Kuisls Arzneibüchern. Die medizinische Bibliothek des Henkers und seine Heilkünste waren weit über die Grenzen der Stadt hinaus berühmt.

»Ist das alles, weshalb du gekommen bist?«, knurrte Kuisl Martha Stechlin wütend an. »Um mich wie ein Waschweib anzukeifen?«

»Schafskopf! Wegen deiner kranken Frau bin ich da, weshalb sonst?« Sie schob die beiden jammernden Buben in die Stube und löste einen zerschlissenen Lederbeutel von ihrem Rock. »Bärlapp, Schafgarbe und Johanniskraut hab ich dabei, um ihr Fieber zu senken.«

»Johanniskraut hab ich selber«, brummte der Henker. »Aber bittschön. Hilfe ist immer willkommen.«

Er machte ihr Platz, und die Stechlin ging hinüber in die Kammer, wo Anna-Maria Kuisl mit geschlossenen Augen lag. Offensichtlich war sie mittlerweile wieder eingeschlafen. Während die Hebamme das fieberheiße Gesicht ihrer Patientin mit einem nassen Lappen kühlte, richtete sie das Wort an Jakob Kuisl. »Wo sind überhaupt deine beiden Großen? Wenigstens die Barbara könnte doch auf ihre Neffen achtgeben.«

Brummend setzte sich der Henker zurück an den Tisch und fuhr fort, die Kräuter im Mörser klein zu stoßen. Seine Bewegungen waren gleichmäßig und routiniert.

»Die Barbara hab ich in den Wald zum Melissesammeln geschickt«, murrte er. »Bei Gott, meine Frau ist nicht die Einzige mit Fieber in der Stadt, die Leut rennen mir schier die Tür ein! Und der Georg putzt den Schinderkarren, der starrt vor Dreck und Blut.« Kuisl zerrieb ein paar trockene Kräuter zwischen seinen schwieligen Fingern und ließ sie nachdenklich in den Mörser rieseln. »Jedenfalls soll er das. Wenn ich den Burschen noch einmal beim Rumlungern unten am Lech erwische, setzt’s eine Tracht Prügel, an die er noch lange denkt.«

Martha Stechlin lächelte milde. »Ach, Jakob«, erwiderte sie. »Der Bub ist dreizehn. Da hat man anderes im Kopf als Fegen und Putzen. Denk doch an deine eigene Jugend. Was hast du mit dreizehn gemacht?«

»Ich bin in den Krieg gezogen und hab den Schweden den Bauch aufgeschlitzt. Ich hatte keine Zeit für Flausen.«

Eine peinliche Pause entstand, in der keiner etwas sagte.

»So oder so, du solltest deine Enkel wirklich nicht allein draußen lassen«, fuhr Martha Stechlin schließlich fort. »Unten am Weiher hab ich zwei von den Berchtholdt-Buben herumlungern sehen. Wenn ich du wär, dann wär ich schon ein wenig vorsichtiger.«

Jakob Kuisl hieb den schweren Stößel in den Mörser und setzte mürrisch seine Arbeit von vorher fort. »Wie meinst du das?«

»Wie ich das meine?« Martha Stechlin lachte leise. »Das weißt du nur zu gut. Seitdem du den Ältesten der Berchtholdts vor ein paar Wochen im Stadl bei den Kornsäcken ertappt hast, haben sie blutige Rache geschworen.«

»Ich hab ihm nur gesagt, dass das nicht sein Korn ist und er gefälligst die Finger davon lassen soll.«

»Und dafür musstest du ihm gleich zwei seiner Finger brechen?«

Der Henker grinste. »So wird der Sauhund es sich wenigstens merken. Hätt ich’s dem Rat erzählt, die hohen Herren hätten ihn zu Rute und Schandgeige verurteilt. Im Grunde hab ich mich damit um meinen eigenen Lohn gebracht.«

Martha Stechlin seufzte. »Sei’s drum. Jedenfalls solltest du dich vorsehen. Schon allein der Kinder wegen.« Sie sah ihn ernst an. »Ich hab die Blicke dieser Burschen gesehen, Jakob. Die waren bös wie die Augen Luzifers.«

»Kreuzhimmelsakrament!«

Der Henker hieb den Stößel so fest in den Mörser, dass seine beiden Enkel erschrocken von ihrem Spiel aufsahen. Sie kannten ihren Großvater und wussten, dass er laut und zornig werden konnte. Jetzt schien er besonders zornig, und es war besser, ganz still zu sein.

»Drecksbande allesamt, diese Berchtholdts!«, knurrte Jakob Kuisl. »Nur weil ihr Vater bis zu seinem Tod als Bäckermeister im Rat saß, glauben sie nun, sie könnten sich alles erlauben. Und unsereins soll den Dreck von den Gassen karren und hübsch das Maul halten! Aber damit ist jetzt Schluss! Wenn ich den Hundling von Berchtholdt noch einmal unten beim Stadl erwische, brech ich ihm nicht zwei Finger, sondern gleich beide Hände. Und wenn er meine Enkel anrührt …«

Seine Stimme stockte. Der Henker ballte die Hände zu Fäusten und ließ die Knochen knacken, während ihn seine Enkel immer noch schweigend anstarrten.

»Wenn die Berchtholdts meinen Enkeln auch nur ein Haar krümmen«, fuhr er leise fort, und seine Stimme klang so schneidend wie eine rasiermesserscharfe Klinge, »dann zerschmetter ich ihnen jeden Knochen einzeln mit dem Wagenrad, schlitz ihnen den Bauch auf und häng ihre Gedärme zum Fenster der Schongauer Fronveste hinaus. So wahr ich Jakob Kuisl heiße.«

Als er die angstgeweiteten Augen der beiden Buben sah, veränderte sich sein Gesicht, und ein gütiges Lächeln breitete sich von einem Mundwinkel zum anderen aus.

»Und wer von euch zwei Hosenscheißern will jetzt mit seinem Großvater Hoppereiter spielen?«

Simon wachte auf durch ein Keuchen direkt neben ihm. Als er sich auf dem piksenden, flohverseuchten Strohlager umdrehte, sah er in das blasse Gesicht Magdalenas. Mit dem Handrücken wischte sie sich eben über den Mund.

»Verfluchtes Leibgrimmen«, ächzte die Henkerstochter. »Seit Tagen ist mir schon ganz flau im Bauch.« Sie versuchte aufzustehen, sank aber sofort wieder stöhnend auf die Ofenbank. »Und ein bisserl schwindlig ist mir auch.«

»Kein Wunder, bei dem Qualm hier herin.« Simon hustete und blinzelte hinüber zu der angelehnten Stubentür, durch deren Ritzen schwarze Rauchwolken quollen. »Dein verlauster Vetter kann sich ja nicht mal einen anständigen Kachelofen leisten. Was müssen wir auch bei einem dahergelaufenen Schinder nächtigen, nur weil der zufällig der Vetter deines Vaters …«

»Pst!« Magdalena hielt den Finger vor die Lippen, als Michael Graetz die Stube betrat. Der Erlinger Abdecker war ein dünner, schwindsüchtiger Mann, von dem keiner vermutet hätte, dass er, wenn auch nur über drei Ecken, mit dem robusten Schongauer Henker verwandt war. Sein Hemd war zerrissen und dreckig vom Ruß, der Bart zerzaust, und die Zähne glänzten in dem ausgemergelten Gesicht wie schwarze Kohlestücke. Nur seine Augen leuchteten hell und freundlich, als er seinen beiden Gästen jeweils eine dampfende Holzschüssel hinhielt.

»Hier, esst«, brummte er und versuchte ein schiefes Lächeln. »Gerstenbrei, gesüßt mit Honig und Birnenkletzen. Gibt’s nur an Festtagen, und wenn meine liebe Base mich besuchen kommt.«

»Hab Dank, Michael. Aber ich glaub, ich krieg so früh noch nichts runter.« Fröstelnd nahm Magdalena die Schüssel entgegen und wärmte sich ihre Hände. Es war kurz nach Sonnenaufgang, vor den geöffneten Fensterläden stieg Nebel vom Waldboden auf. Irgendwo in der Nähe meckerte eine Ziege. Trotz des beginnenden Sommers zitterte die Henkerstochter.

»Dieser Juni ist der sakrisch kälteste, an den ich mich erinnern kann«, murrte sie.

Ihr Vetter sah sie besorgt an. »Er mag kalt sein, aber so wie du ausschaust, kommt die Kälte eher von innen.« Schnell schlug er ein Kreuz. »Wollen nur hoffen, dass du dir nicht das verfluchte Fieber eingefangen hast, das zurzeit die Gegend heimsucht. Zwei Erlinger Bauern und eine Magd aus Machtlfing hat der Schnitter diesen Sommer schon geholt.«

»Was redest du da?«, schimpfte Simon. »Die Magdalena hat sich den Magen verdorben, weiter nichts. Ein wenig Anis und Gänsefingerkraut werden sie wieder auf die Beine bringen.«

Verstohlen blickte der Medicus zu seiner Frau hinüber, die wieder unter die dünne, löchrige Wolldecke gekrochen war. Sie hatten zu dritt in der Stube geschlafen, der Schinder auf der harten Bank, Magdalena und Simon auf der wackligen Liegestatt in der Ofennische. Gedankenverloren nahm Simon einen Löffel von dem dampfenden Brei und schickte ein stilles Stoßgebet zum Himmel. Michael Graetz hatte recht. Seit Tagen schon sah Magdalena blass aus, dunkle Ringe lagen um ihre Augen. Er konnte nur hoffen, dass sie nicht wirklich ein Fieber ausbrütete. Der Medicus wusste aus eigener Erfahrung, dass Menschen, die noch am Morgen über einen einfachen Schnupfen klagten, am Abend schon dem Tode nah sein konnten.

»Ich werde dir einen Trank brauen«, sagte Simon, auch um sich selbst zu beruhigen, und nahm einen weiteren Löffel von dem Gerstenbrei. Er schmeckte erstaunlich gut, so süß und gehaltvoll wie ein teures Dessert für verwöhnte Ratsherren. »Eine Arznei aus Gänsefingerkraut, Anis, Kamille und vielleicht ein wenig Schöllkraut …«, murmelte er. Unsicher glitt sein Blick über die Einrichtung der Stube, die fast das gesamte Erdgeschoss des Schinderhauses einnahm. Er sah einen wackligen Tisch, zwei Schemel, ein Bett, eine alte Truhe und ein selbstgenageltes schiefes Kreuz in einer Ecke.

»Ich nehme nicht an, dass du diese Kräuter hier im Haus hast?«, fragte Simon zaghaft den Schinder. »Getrocknet vielleicht, oder als Pulver zermahlen?«

Michael Graetz schüttelte den Kopf. »Kamille wächst bei mir im Garten, aber der Rest …« Er zuckte mit den Schultern. »Seit meine Frau und meine zwei lieben Kinder vor drei Jahren an der Pest gestorben sind, leb ich hier ganz allein. Ich zieh den toten Kühen und Pferden die Haut ab und bring sie zum Gerber, unten in Herrsching am Ammersee. Ist ein weiter steiler Weg dahin. Da bleibt keine Zeit für mehr als ein paar Rüben und Kohl hinterm Haus.«

»Lass gut sein«, sagte Magdalena. »Das wird schon wieder. Ich setz mich draußen auf die Bank in die Sonne und …«

»Nichts machst du«, fuhr Simon dazwischen. »Du bleibst hier hübsch liegen, während ich die Kräuter hole. Fragt sich nur …« Sein Gesicht hellte sich schlagartig auf. »Natürlich, dieser hässliche Mönch von gestern Nacht! Hat er nicht selbst gesagt, dass er Heilkräuter sammelt? Ich werd hinüber zum Kloster gehen und ihn fragen. Ich brauch ohnehin noch ein paar andere Heilpflanzen. Der Andre Losch hat einen bösen Husten, und dem Lukas aus Altenstadt will seine entzündete Hand nicht heilen.« Er nahm einen weiteren hastigen Löffel von dem köstlichen Brei, dann strich er sich seine zerknitterten Kleider glatt und wandte sich zur Stubentür.

»Wag nur nicht aufzustehen!« Mit gespielter Strenge hob Simon den Finger. »Ins Kloster kannst du später auch noch. Sei froh, dass du einen Bader hast, der sich unentgeltlich um dich kümmert.«

»Jaja, ist schon gut, Herr Bader.« Magdalena ließ sich müde zurück auf ihr Lager fallen. »Und wenn du schon gehst, bring ein wenig Rosmarin und frische Binsen mit. In dieser Stube stinkt es wie im Inneren eines Pferdekadavers. Kein Wunder, dass mir schlecht ist.«

Als Simon das Haus des Schinders verließ, stieg die Sonne gerade über die Wipfel des Kientalwalds. Tau dampfte auf den Wiesen rund um Erling, der Tag versprach angenehm warm zu werden. Auf den Feldern mähten die Bauern mit Sensen die kärgliche Wintergerste.

Simon knöpfte sein Wams zu und stapfte den schmalen, vom nächtlichen Regen schlammigen Weg vom Waldrand hinüber zum Dorf. Das Jahr war bislang viel zu kalt gewesen, bis in den Mai hinein hatte es Frost gegeben. In den letzten Wochen waren dann etliche Unwetter mit sintflutartigen Regenschauern und Hagel über das Alpenvorland gerauscht und hatten die ohnehin nur spärlich wachsenden Ähren niedergedrückt. Die Menschen beteten zum Herrgott, dass die nächsten Monate trockener würden. Den kommenden Winter konnten nur diejenigen überstehen, deren Speicher reichlich mit Korn gefüllt waren.

Der Weg führte zunächst hinter einer Scheune am Ortsrand vorbei und stieg dann steil an, hinauf zum Kloster. Hinter einer niedrigen Mauer erstreckte sich eine gewaltige Anlage mit den unterschiedlichsten Gebäuden. Zur Rechten lagen einige Stadel, die von Apfel- und Zwetschgenbäumen gesäumt waren. Links der breiten schlammigen Gasse duckten sich einige Holzhäuser, aus deren Schornsteinen dicker weißer Rauch quoll. In einem nach vorne offenen Verschlag hämmerte ein Schmied mit lautem Klirren auf einen Amboss ein. Es folgten ein niedriges, nach frischem Brot duftendes Backhaus, eine weiß getünchte Weintaverne und ein großer, mehrstöckiger Steinbau, bevor endlich die Mauern des inneren Klosters auftauchten – ein verwinkeltes Labyrinth, an dessen höchster Stelle die Kirche thronte.

Simon erblickte etliche einfach gekleidete Wallfahrer mit Pilgerstäben, die in Gruppen singend und betend dem Kloster zustrebten. Entweder wollten sie der Kirche einen frühen Besuch abstatten, oder sie hofften einfach nur auf ein kostenloses Frühstück. Auch einige Benediktinermönche mit schwarzen Kutten waren darunter. Andere Patres arbeiteten mit dreckverschmierten Händen in den umliegenden Gemüsegärten oder schoben mit Fässern beladene Fuhrwerke durch die schmale obere Klosterpforte. Simon hielt einen von ihnen auf und fragte nach Frater Johannes.

»Der Apotheker?« Der Mönch sah ihn grinsend an. »Wie ich den hässlichen Burschen kenne, liegt er in seinem Bett und schnarcht zum Gotterbarmen. War schon bei der morgendlichen Laudes nicht da. Na, das wird Ärger geben mit dem Abt. Aber du kannst gern dein Glück versuchen.« Er deutete nach unten auf ein kleines unscheinbares Häuschen neben den Stadeln. »Klopf aber besser fest an. Sonst schläft er bis zur Mittagsvesper.«

Kurz darauf stand Simon vor dem Apothekerhaus unterhalb des Klosters. Es war ein niedriges Gebäude mit schmalen Fenstern und einer Tür aus dickem Eichenholz. Der Medicus wollte schon klopfen, als er von drinnen laute Stimmen vernahm. Es waren zwei Männer, die ganz offensichtlich heftig miteinander stritten. Nur gedämpfte Laute drangen nach draußen. Simon wartete unschlüssig vor dem Haus, als die Stimmen plötzlich näher kamen, dicht gefolgt von einem Scheppern.

Im nächsten Augenblick öffnete sich mit lautem Krachen die Tür, und ein schmächtiger, schwarz gewandeter Benediktiner stapfte nach draußen. Zornig schüttelte er seinen hochroten Kopf; die rechte Hand umklammerte einen mit Elfenbein verzierten Gehstock, mit dem er wie mit einem Degen wild in der Luft herumfuchtelte. Simon bemerkte, dass der Mönch unter seiner Kutte einen kleinen Buckel hatte und ein Bein nachzog. Gebeugt humpelte der Krüppel von dannen, ein zorniges, mitleiderregendes Männlein, das bald hinter den Apfelbäumen verschwunden war.

Simon war von dem Anblick so gefesselt, dass er erst mit einiger Verzögerung bemerkte, wie jemand hinter ihn trat. Als er sich umdrehte, sah er direkt in die hässliche Fratze des Apothekers.

»Ja?«, brummte Frater Johannes, der mit argwöhnischem Blick in der Tür stand. Der Mönch wirkte ängstlich und gehetzt, sein aufgedunsenes Gesicht war blass wie fahles Mondlicht. Auch ihn hatte der Streit ganz offensichtlich heftig aufgeregt. Endlich blitzte ein Ausdruck des Erkennens in seinen Augen auf.

»Bei der lieben Jungfrau!«, rief er überrascht. »Einer der verirrten Schongauer von gestern Nacht, nicht wahr? Hört zu, wenn ihr euch bedanken wollt, ist das ein schlechter Zeitpunkt. Ich schlage vor, ihr kommt …«

»Meine Frau ist krank, und ich brauche dringend Anis und Gänsefingerkraut«, unterbrach ihn Simon leise. »Außerdem noch ein paar andere Kräuter. Könnt Ihr mir aushelfen?«

Kurz schien der Mönch versucht, dem ungebetenen Gast eine Abfuhr zu erteilen, doch dann überlegte er es sich offensichtlich anders. »Was soll’s«, knurrte er. »Ich muss es ohnehin gleich dem Abt melden. Dann kann das Getratsche ja auch jetzt schon anfangen.«

»Welches Getratsche?«, wollte Simon wissen. »Geht es um den Streit, den Ihr gerade mit Eurem Mitbruder hattet? Nicht, dass ich etwas gehört hätte, es ist nur …«

Aber Frater Johannes war bereits im Dunkel des Apothekerhauses verschwunden. Achselzuckend folgte ihm Simon und betrat einen niedrigen Raum, der von einem halben Dutzend traniger Kerzen erhellt wurde. Ein schmaler Streifen Licht fiel durch die Fensterläden auf einen gewaltigen Apothekerschrank an der gegenüberliegenden Seite. Unzählige kleine Schubladen ragten daraus hervor, alle bestückt mit winzigen handbemalten Schildern aus Pergament. Sie verströmten einen betörenden Duft nach Kräutern. Simon roch Salbei, Rosmarin, Ringelblumen und Kamille. Allerdings glaubte er, dazwischen einen anderen, süßlichen Geruch wahrzunehmen, der ihn kurz würgen ließ. Es roch beinahe wie …

»Was sagtet Ihr noch mal, braucht Ihr für Eure Frau?«, fragte Frater Johannes abrupt. »Gänsefingerkraut?«

»Äh ja, und Anis.« Der Medicus wandte sich wieder dem hässlichen Mönch zu. »Sie hat Leibzwicken, und ihr ist übel. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes.«

»Das möge Gott verhüten. Nun lasst mal sehen …« Frater Johannes klemmte sich ein Okular in das rechte Auge, was sein ohnehin furchterregendes Gesicht noch ein wenig furchterregender machte. Dann schritt er nachdenklich den Schrank ab und zog schließlich eine Schublade in Augenhöhe auf. Den Streit mit dem kleinen Mönch schien er mittlerweile vergessen zu haben. »Bei Magengrimmen ist Gänsefingerkraut wirklich ein hervorragendes Mittel«, brummte er und holte ein Bündel Kräuter hervor. »Wobei ich eher Leberwickel und eine Mischung aus Enzian, Tausendgüldenkraut und Wermut bevorzuge. Wisst Ihr denn, in welchen Dosen Ihr die Kräuter verabreichen müsst? Bedenkt immer: Dosis facit …«

»Venenum. Die Dosis macht das Gift. Ich weiß.« Simon nickte und streckte die Hand zum Gruß aus. »Verzeiht, wenn ich mich noch nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Simon Fronwieser. Ich bin der Bader aus dem kleinen Schongau, jenseits des Hohenpeißenbergs. Paracelsus’ Spruch von der richtigen Dosis predige ich meinen Patienten beinahe jeden Tag.«

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: