3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

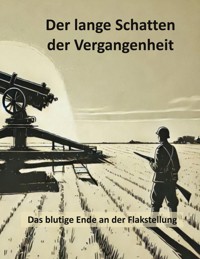

Am Ende des Zweiten Weltkriegs geraten die beiden befreundeten Oberschüler Jupp und Fredel als Luftwaffenhelfer in das unerbittliche Räderwerk des Militärs. Sie werden ins Münsterland abkommandiert, um dort in einer Flakstellung Dienst zu tun. Als die Alliierten zu Ostern 1945 die Ems überschreiten und sich der Flakstellung unaufhaltsam nähern, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Dieses Buch richtet sich insbesondere an jugendliche Leser. Ziel ist es, junge Menschen mit dem Nationalsozialismus und dessen verheerenden Folgen zu konfrontieren. Die schrecklichen Ereignisse des Kriegsendes werden am konkreten Beispiel des ehemaligen Luftwaffenhelfers Josef Chovanec in erzählerischer Form aufgearbeitet. Der Inhalt basiert auf der Auswertung schriftlicher Zeugenaussagen überlebender Luftwaffenhelfer und Augenzeugen aus der Nachbarschaft sowie auf den autobiografischen Aufzeichnungen von Josef Chovanec.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Erinnerungen, die nicht verblassen wollen

Sommer 1976; Spurensuche

Ankunft im Münsterland

Das nördliche Münsterland wird Ziel des Luftkriegs

23. Sept.1944: Erster Großangriff auf den Kanal

Schwere Flak wird in Saerbeck stationiert

Zweiter und dritter Großangriff auf den Kanal

November 1944: Pläne für den Westwall entstehen

Dezember 1944: Verstärkung aus Berlin trifft ein

Die Bombardierung des Kanals nimmt kein Ende

1. Januar 1945: Vierter Großangriff auf den Kanal

7. Februar 1945: Fünfter Großangriff auf den Kanal

1. März 1945: Ersatz aus Bochum-Stiepel trifft ein

3. März 1945: Sechster Großangriff auf den Kanal

Heimweh

4.-17. März 1945: Alltag in der Flakbatterie

Aufbau der Hauptkampflinie Münster-Rheine

18. - 24. März 1945: Vorbereitungen für den Erdkampf beginnen

25. März 1945, Palmsonntag

26. -28. März 1945: Beginn der Karwoche

29. März 1945, Gründonnerstag

Die Alliierten erreichen die Ems

30. März 1945, Karfreitag

Hauptkampflinie erfolgreich durchbrochen

31. März 1945, Karsamstag

Ein Dorf wird kampflos den Alliierten übergeben

01. April 1945, Ostersonntag

Eroberung der Flakstellung

Sinnlose Kämpfe verzögern das Ende einer Hauptkampflinie

Greven: Kämpfe an den Emsbrücken

Saerbeck: Furcht vor Rückkehr der Kämpfe

Brochterbeck: Das Dorf bleibt nicht verschont

Münster: Der R.A.D. übernimmt die Flak

Im Brumleytal: Sinnloses Blutvergießen

Hopsten Dreierwalde: Kämpfe dauern an

Ibbenbüren wird zum Kampfgebiet

Zwischen Trauer und Freude

Vor und nach der Kapitulation vom 8. Mai 1945

Herbst 1945

Sommer 1946

Herbst 1946

Preis der Gewissheit

Wenn die Hoffnung wie eine Seifenblase platzt

Lebenslinien, die sich berühren

Flakstellung nach 80 Jahren ausgegraben:

Wichtige Quellen:

Anstoß und Einordnung

Der Frühschoppen im Saerbecker1 Heimathaus bietet wöchentlich die Gelegenheit, sich nach dem Hochamt über das Tagesgeschehen zu unterhalten oder alte Geschichten zum Besten zu geben. An einem Sonntag im April 2014 diskutierten die Gäste darüber, ob es wohl an der Zeit sei, wieder an die Geschehnisse zum Ende des 2. Weltkrieges zu erinnern. Die Meinungen gingen dabei auseinander. „Olle Kamellen wieder aufwärmen macht auch noch keinen frischen Tee“ war zu hören, aber auch das Interesse, mehr darüber zu erfahren, was sich damals zugetragen hatte. Gerüchte dazu gab es ja genug. Einer der Teilnehmer war Alfred Maimann. Er meldete sich zu Wort: „Ich wurde Augenzeuge, als am Karsamstag 1945 ein hoher Offizier unserem Kaplan damit drohte, die Kirche zu beschießen, wenn die weiße Fahne am Turm nicht sofort wieder eingeholt würde. Obwohl ich doch noch so jung war, habe ich das Erlebte zum Kriegsende nie vergessen. Ich kann mich selbst an Einzelheiten immer noch gut erinnern. Und das geht nicht nur mir so. Als Ratsherr habe ich Unterlagen von einem ehemaligen Flakhelfer bekommen, der unser Dorf vor ein paar Jahren wieder besucht hat. Die hole ich jetzt.“

Alfred Maimann (1933 -2021)

Kurze Zeit später kam er zurück und hatte einen Stapel Dokumente dabei. Die Sammlung bestand aus Kopien des Zeitzeugenberichts eines Luftwaffenhelfers, verfasst in den Jahren 1976/2007, sowie das Untersuchungsergebnis der Kriegsgräberfürsorge von 2001. Dann überreichte er mir, dem Autor dieses Buches, die Blattsammlung verbunden mit der Bitte: „Josef, lies es dir durch und dann mach was daraus, die Erinnerung muss daran doch wachgehalten werden.“

Die Aufgabe war nicht einfach. Das Chaos, das zum Kriegsende herrschte, spiegelte sich deutlich in den Berichten wider. Der Inhalt glich einzelnen Puzzleteilchen, die in mühevoller Kleinarbeit geordnet werden wollten. Es gab aber auch weiße Flecken, also fehlende Teilchen, was die Sache umso schwieriger machte.

Foto: Josef Berkemeier moderiert die Gedenkstunde am 1.4.2015

Die offene Diskussion über eine erneute Gedenkstunde trug Früchte. Nach zwei Jahrzehnten erinnerte der Heimatverein wieder in einem Vortragsabend an das Kriegsende in Saerbeck zu Ostern 1945. Als der 87-jährige ehemalige Luftwaffenhelfer Günther Middelmann aus Stuttgart von der geplanten Veranstaltung erfuhr, sagte er spontan seine Teilnahme zu. Während der Gedenkstunde ergriff der betagte Zeitzeuge selbst das Wort, um über seine Erlebnisse an der Flakstellung zu berichten. Die 120 Zuhörer waren davon sehr bewegt. Günther Middelmann hatte damit, ohne es zu wissen, das letzte fehlende Puzzlestückchen abgeliefert. Danach war der Weg frei, die Geschehnisse chronologisch und schlüssig aufzuschreiben.

Bei der Durchsicht aller relevanten Dokumente erregte im Herbst 2016 eine tschechische Telefonnummer meine Aufmerksamkeit. Die niedergeschriebenen Erinnerungen, in deren Kopfzeile sie stand, waren bereits neun Jahre alt und gehörten einem mittlerweile 88-jährigen ehemaligen Luftwaffenhelfer. Ich fragte mich, ob der betagte Herr überhaupt noch lebte und sich noch mitteilen konnte, und wenn ja, ob er noch unter der Rufnummer erreichbar wäre oder mittlerweile in einem Seniorenheim wohnen würde. Die Aussicht auf eine Kontaktaufnahme war denkbar schlecht.

Trotzdem spontan die Telefonnummer gewählt, ging der Ruf tatsächlich erfolgreich heraus. Ein älterer Mann meldete sich in tschechischer Sprache. Die Freude war groß, als der Angerufene hörte, dass sein Gesprächspartner aus Saerbeck war. Im akzentfreien Deutsch konnte ich das Telefonat mit dem ehemaligen Luftwaffenhelfer Josef Chovanec fortgesetzt werden. Am Ende des Gespräches erklärte sich Herr Chovanec bereit, das erstellte Skript auf Richtigkeit zu prüfen, was er auch Ende 2016 tat. Und nicht nur das. Darüber hinaus übersetzte er die Erzählung in seine Heimatsprache, um sie auch für seine Familie zugänglich zu machen.

Das entstandene Werk hat den jugendlichen Leser im Fokus. Um junge Menschen mit dem Nationalsozialismus und dessen Folgen zu konfrontieren, wurden die schrecklichen Ereignisse zum Ende des 2. Weltkrieges am konkreten Beispiel eines ehemaligen Luftwaffenhelfers in erzählender Form niedergeschrieben. Der Inhalt basiert auf Auswertungen von schriftlichen Zeugenaussagen überlebender Luftwaffenhelfer und Nachbarn, die den Vorgang als Augenzeugen beobachteten, sowie den autobiografischen Aufzeichnungen von Josef Chovanec. Des Weiteren wurde der Ergebnisbericht des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., der in Kooperation mit Schülerinnen und Schülern der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule in Saerbeck entstand, berücksichtigt. Lediglich die Dialoge wurden nachgestellt. Das Ergebnis des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. zu den Vorgängen in der Flakstellung Richter am 1. April 1945 deckt sich vollständig mit dem Resultat der Recherche des Autors.

Josef Berkemeier

Berlin- Johannisthal 18.11.45

Herrn

Pfarrer Beuing

Saerbeck

Hochwürden

Mit herzlicher Dankbarkeit erhielt ich Ihren Brief vom 06.11., der für mich so viel Schmerzliches enthielt, zumal mein Junge der ist, von dem es heißt: .., einer erst 16 Jahre alt!“

Ja, Hochwürden, tun Sie bitte uns Müttern die Liebe, beten Sie für unsere Jungen, beten Sie für uns Mütter, die wir den Trost so bitter nötig haben. Aus eigener Erfahrung weiß ich, was Fürbitte vermag, auch kenne ich den Ritus ihrer herrlichen Kirche, die mir in jungen Jahren einmal sehr nahe stand und mir viel gab.

Hochwürden! Eine Bitte gestatten Sie mir noch, deren Erfüllung mir sehr, sehr am Herzen liegt. Alleine grauenvolle Vorstellungen quälen mich: Was hat den Tod unserer Kinder verursacht? Bomben, Panzergranaten? Nahkämpfe? Ist es wohl möglich, darüber Näheres zu erfahren? Es würde vielleicht manche von uns Müttern Ruhe geben. Kann ich auch bitte die Anschrift der Amtsbehörde haben, an die Sie, Hochwürden, die Hinterlassenschaften unserer Kinder weiterleiteten?

Haben Sie vielen Dank für Ihre Bemühungen und seien Sie freundlich gegrüßt von

Frau S. Wedwing

Berlin – Johannisthal

Kolonie am Teltowkanal

Privatweg 11

Foto: Der Schüler Günther Middelmann als Flakhelfer, (1928–2019)

Foto: Günther Middelmann als Gastredner auf der Gedenkstunde am 1.4.2015

Gnade der späten Geburt

Menschen, die wegen der „Gnade der späten Geburt“ nicht mehr unmittelbar durch Kriegsereignisse betroffen wurden, ist mit Worten und Begriffen längst vergangener Tage oft nur schwer die damalige Lebensbedrohung zu verdeutlichen.

Deshalb ist diese hier vorliegende Zusammenschau in einer mehr erzählenden Weise sehr zu begrüßen. Es ist zu hoffen, dass solche Bemühungen und Erinnerungen auch zu mehr Dankbarkeit für eine lange Friedenszeit und zur Versöhnung führen.

Stuttgart 2016

Günther Middelmann

ehemaliger Luftwaffenhelfer in Saerbeck

Gedanken von Josef Chovanec

Lieber Leser,

als ich im Dezember 2016 die vorliegende Erzählung als Entwurf aus Deutschland zugesandt bekam, deutete ich dieses als ein Christkindlgeschenk zu Weihnachten.

Die geschichtliche Aufarbeitung füllt mein eigenes Informationsvakuum über das Erlebte am und um den 1. April 1945. In dieser Zeit hatten wir kein Handy, kein Fernsehgerät, aber auch keinen Rundfunkempfänger und keine Zeitung. Die einzigen Informationsquellen waren die Reden und Aussagen unserer Umgebung, deren Inhalt man keinen Glauben schenken konnte. Noch im oberschlesischen Ehrenforst konnten wir am Volksempfänger den Londoner Sender mit seinem typischen „bumbumbum-bum“ abhören und so die Weltlage verfolgen, obwohl das unter Todesstrafe stand. Seit dem Sommer 1944 mussten wir uns nur auf unsere eigenen Augen und Ohren verlassen. Daher waren mir die Zusammenhänge, in die die Geschehnisse zu Ostern 1945 eingebettet sind, bisher nicht bekannt. Für diese historische Einordnung bin ich sehr dankbar.

Viele herzliche Grüße neben dem tschechischen

Weihnachtswunsch

Tschechien

Kutna Hora 2016

Josef Chovanec

ehemaliger Luftwaffenhelfer in Saerbeck

und Hauptperson der Erzählung

1 Saerbeck ist eine Gemeinde im nördlichen Münsterland mit ca. 7.200 Einwohnern

ERINNERUNGEN, DIE NICHT VERBLASSEN WOLLEN

Sommer 1976; Spurensuche

Das Auto mit tschechischem Kennzeichen fuhr zügig über die Autobahn. Am Steuer des Wagens saß Jupp, ein Mann mittleren Alters, der schon mit 30 Jahren komplett ergraut war. Seit Stunden lenkte er seinen im ostdeutschen Zwickau gebauten PKW immer weiter Richtung Norden. Jupp ertappte sich dabei, wie er mal wieder der Frage nachhing, wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn es diesen besonderen Ostertag nicht gegeben hätte. Er zwang sich, den Verkehr hinter sich erneut intensiver zu beobachten und schaute von Zeit zu Zeit in den Rückspiegel, um sich zu vergewissern, dass niemand ihnen folgte. Jupp konnte nichts Verdächtiges feststellen, wusste aber, dass er und seine Frau sich nicht in Sicherheit wiegen konnten. Eigentlich waren sie auf dem Weg nach Hause in die Tschechoslowakei. Der gemeinsame sechzehntägige Familienurlaub in Italien ging für sie zu Ende und die Behörden in der zuständigen Kreisstadt Pilsen hatten ihnen maximal 48 Stunden zugestanden, in denen sie die Schweiz und Deutschland durchqueren mussten. Denn es herrschte der sogenannte „Kalte Krieg“. Europa war in einen demokratischen Westen und einen kommunistischen Ostblock aufgeteilt. Beide Seiten trennte eine Grenze aus Stacheldraht, Sperrzäunen und Schießanlagen, die die Flucht der Menschen von Ost nach West verhindern sollte. Wer trotzdem als tschechischer Bürger in den Westen reisen durfte, wurde von der eigenen Staatssicherheit im Ausland observiert. Diese Geheimpolizei hatte den Auftrag, Republikflucht schon im Ansatz zu verhindern. Dabei schreckte sie auch nicht davor zurück, ihre Bürger aus dem Ausland mit Gewalt zurückzuholen. Schon der Versuch der Flucht wurde drakonisch geahndet. Jupp hatte unter dem Siegel der Verschwiegenheit von einem Bekannten erfahren, dass dieser wegen eines nicht vorher gemeldeten Abstechers schon schwer bestraft worden war.

Trotzdem nahm er das Risiko für sich und seine Frau bewusst in Kauf. Seit über 30 Jahren hatte er auf diese Chance gewartet.

Seit über drei Jahrzehnten quälten ihn die Gedanken, was wohl aus seinem Freund Fredel geworden war, den er damals im Nordwesten Deutschlands aus den Augen verloren hatte. Um Licht in das Dunkel der Vergangenheit zu bringen, musste er an den Ort des Geschehens zurückkehren.

In der Ferne zeichnete sich allmählich der Höhenzug des Teutoburger Waldes ab. Nun tauchte die Abfahrt Ladbergen auf. Er setzte den Richtungsanzeiger seines Trabants und nahm den Fuß vom Gaspedal. Während das elektrische Blinkrelais monoton klickte, reduzierte der Wagen seine Geschwindigkeit. Beim Zurückschalten in den dritten Gang heulte der Zweitakter kurz auf. Sie verließen die Autobahn. Am Ende der Ausfahrt lenkte Jupp das Gefährt schwungvoll in einem Linksbogen auf die Bundesstraße. Kurze Zeit später erreichten sie den Dortmund-Ems-Kanal. Der Wasserweg verlief hier zwischen zwei Deichen. Der Trabi quälte sich die Brücke hoch. Oben angekommen bot sich Jupp eine gute Aussicht auf die Umgebung.

Ein Blick aus dem Seitenfenster genügte, den dortigen Kanalhafen und das Sperrtor auszumachen. Die Wasserstraße durchtrennte hier förmlich die Münsterländer Parklandschaft. Ein Schornstein2, der durch eine Baumreihe schimmerte, erregte Jupp seine Aufmerksamkeit. Gehörte dieser Kamin nicht zu einer landwirtschaftlichen Brennerei? Jupp spürte, auf dem richtigen Weg zu sein.

Die Straße führte weiter durch eine Bauerschaft, stieg dann sanft an, um anschließend ein Kiefernwäldchen zu durchschneiden. Jupp erkannte zu seiner Rechten das große steinerne Kreuz wieder, vor dem immer noch das verrostete Kniebänkchen stand. Unwillkürlich nahm er den Fuß vom Gaspedal und ließ den Trabant Kombi allmählich ausrollen. Nach 400 Metern lenkte er ihn dann behutsam auf die Grasnarbe am Seitenrand, wo der Wagen zum Stehen kam.

Das Pärchen stieg aus und überquerte die Straße. Es war Spätsommer 3, am Rande des Feldes blühten Kornblumen und roter Klatschmohn. Jupp stapfte zielgerichtet voran auf den frischen Stoppelacker, auf dem der reife Roggen noch Tage zuvor gestanden hatte.

Foto: Pröbstings Kreuz von 1976.

Ein erschrecktes Kaninchen sprang auf. Es lief mehrere Haken schlagend davon. Er ließ seinen Blick schweifen. Alles kam ihm so vertraut und doch gleichzeitig so fremd vor. Die Landschaft strahlte Ruhe und Frieden aus. In seiner Erinnerung verband er dieses Stückchen Erde jedoch mit Geschützlärm und Todesangst. Er hatte den Ort, der ihn in seinen Träumen immer noch nicht losgelassen hatte, erreicht.

Sein Blick fiel auf ein Haus, das er von hier aus als Sechzehnjähriger oft beobachtet hatte. Doch statt der roten Klinker wies es einen weißen Anstrich auf. Zudem vermisste er den Hauseingang.

Gemeinsam gingen Jupp und seine Frau auf das ein-geschossige Wohngebäude zu, das mit seinen Ausbauten und grünen Blendläden einladend wirkte. Sie fanden die neue Haustür auf der gegenüberliegenden Seite und drückten den Klingelknopf. Ein hochgewachsener, schlanker Mann mit schwarzen, leicht angegrauten Haaren, der nur wenige Jahre älter sein mochte als Jupp selbst, öffnete. Sie machten sich bekannt. Jupp erklärte ohne Umschweife in fast akzentfreiem Deutsch sein Anliegen. Franz, sein Gegenüber, nickte verständnisvoll.

Als Zeitzeuge hatte Franz viele Einzelheiten der Geschehnisse, die den Fremden mit seiner Begleitung hier ins Münsterland geführt hatten, selbst als junger Oberfähnrich miterlebt. Er kannte aber auch die Spekulationen, die sich darum rankten. Die Gerüchte über eine Massenerschießung von über einem Dutzend Luftwaffenhelfern durch SS-Offiziere waren seither nie verstummt.

Durch einen Zeitungsartikel im April 1965 fand erstmals der Versuch einer Aufarbeitung statt, die jedoch eher die Gerüchte aufgriff, als diese zu hinterfragen oder aufzuklären.4 Franz überlegte nicht lange. Er fühlte sich dem Pärchen, das er noch nie zuvor gesehen hatte, verbunden und wollte helfen. Spontan zog er einen Autoschlüssel aus der Hosentasche und zeigte auf seinen weißen BMW 2002. Gemeinsam fuhren sie in das nahegelegene Dorf. Ihr Ziel war der örtliche Friedhof.

Postkartenansicht: Saerbecker Friedhof in der Zeit ab 1935

Dort angekommen, wies ein imposanter Eingang aus Sandstein den Weg zur Ruhestätte. Die Mitte bildete immer noch das Torhaus im neugotischen Stil. Tormauern links und rechts ergänzten das Portal. Die an ihnen angebrachten kantigen, eisernen Buchstaben formten die Aufschrift: „Den Helden – die Heimat“. Zwei überlebensgroße, stehende Soldatenfiguren in Reichswehruniform schlossen das Ensemble ab. An die steinernen Wachposten, dargestellt mit Stahlhelm und Uniformmantel, die sich auf ihre Gewehre stützten, konnte Jupp sich noch gut erinnern.5 Ihn fröstelte bei diesem Anblick. Sie schritten durch den Torbogen und folgten dem Hauptweg, um schließlich vor einem Soldatengrab aus dem 2. Weltkrieg stehenzubleiben. Eine große Gedenktafel schmückte die gepflegte Begräbnisstätte. In der Mitte war ein Bildnis des Heiligen St. Georg als Drachentöter zu sehen, eingerahmt rechts und links von den Namen der hier beigesetzten Toten.

Jupp, der bis jetzt vor Aufregung sehr redselig gewesen war6, verstummte. Er griff nach der Hand seiner Frau und drückte sie fest, um dadurch Trost und Kraft zu schöpfen. Auch Franz hielt inne und dachte an die Erlebnisse von damals, die ihn in der Fremde neue Wurzeln schlagen ließ.

Foto: Grab der getöteten Soldaten und Flakhelfer.

Ankunft im Münsterland

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 endete die erste Demokratie in Deutschland. Es folgte eine Diktatur, die mit dem Überfall auf Polen im September 1939 den 2. Weltkrieg entfachte.