Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

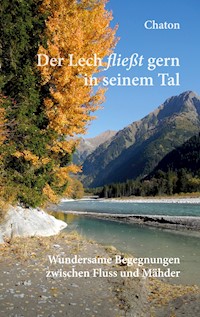

Unterwegs im wundersamen Zeichenreich des Lechtals. Begegnen, Erleben und Betrachten verbinden sich wie das Wurzelgeflecht der Hochmähder und treiben Geschichten als heitere und nachdenkliche Daseins(t)räume. Leser und Leserin erwartet ein kommunikatives Fließen voll innerer Anteilnahme und intensiver Zwiesprache mit Menschen und Natur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Walter Lechleitner in freundschaftlicher Erinnerung

Vorwort

Als ich 1965 als junger Mensch zum ersten Mal ins Lechtal kam, betrat ich eine andere Welt und war von ihr fasziniert. Lange kam es mir nicht in den Sinn, ihre unglaubliche Anziehungskraft zu hinterfragen. Ich suchte das Tal einfach auf, weil ich mich dort ungewöhnlich wohlfühlte. Freundschaftliche Beziehungen entstanden und die Vertrautheit war mit den Jahren so groß, dass ich im Lechtal ein und aus ging und viele Stunden am Berg, mit den Bewohnern, mit Freunden und später auch mit meiner Familie verbrachte.

Der einsetzende Niedergang der alten, bergbäuerlich geprägten Kultur des Tals stimmte mich nachdenklich. Die jungen Generationen lösten sich von der Welt ihrer Vorfahren und fanden eine neue Zukunft in der modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft, der ich selbst längst angehörte. In dieser Zeit des Umbruchs wurde das alte Lechtal, das sich in Vergangenheit verwandelte, in meiner Vorstellung zum besonderen Zeichenraum, von dem ich schreiben wollte. Es entstanden verschiedene Geschichten, die nunmehr als Sammlung vorliegen.

In ihrem Mittelpunkt stehen sehr unterschiedliche Personen – Besucher, Einheimische, Kinder, historische Gestalten des Lechtals und sogar Tiere fast wie in der Fabel. Sie sind zu allen Zeiten im Tal unterwegs und ihnen werden wundersame Begegnungen mit seinen Räumen, Orten, Legenden und Bewohnern zuteil. Aus den Begegnungen erwächst vielfältiges Erleben, das zu Anteilnahme und Sympathie, Zwiesprache und Betrachtung führt. Jede dieser Begegnungsgeschichten mag als kleine Facette etwas von jener fast versunkenen Talgemeinschaft auffangen und ihr Verwurzeltsein in Natur und Kultur, ihre Menschlichkeit, ihre Selbstbehauptung und ihr großes Gottvertrauen zum Vorschein bringen.

Die Erlebenden finden Anregung und Bereicherung ihres Verstehens menschlichen Daseins.

Ein kleiner Prolog ist dem Lech gewidmet, dem Namensgeber und natürlichen „Urvater“ dieses Tals. Ich bin überzeugt, dass er auch heute noch gern in seinem Tal fließt.

Den Leserinnen und Lesern dieser Geschichten wünsche ich eine unterhaltsame Lektüre.

Der Autor Boden/Lechtal im Sommer 2022

Inhalt

Der Lech fließt gern in seinem Tal

Dach der Welt

Adlerhorst

Begegnung am Berg

Bettlers Umkehr

Der Bluatschink

Der Geschwisterhof

Der Genussfahrer

Die Schneeprinzessin

Salige Frauen

Ein Berggottesdienst

Gämsen

Steinschlag

Der Totentanz von Elbigenalp

… bis dass der Tod euch scheidet

Die Baumtafel

Der Lech fließt gern in seinem Tal

Nicht alle Wasserläufe geben einer Landschaft ihren Namen. Und nicht alle Flusslandschaften werden zur Kulturlandschaft gleichen Namens.

Oberhalb der Ortschaft Steeg tritt der Lech in etwa 1100 Metern über dem Meeresspiegel aus seinem Schluchtenreich und bildet einen Oberlauf von knapp fünfzig Kilometern Länge auf einer aus Sedimenten aufgeschütteten Talsohle, die eine Breite von maximal kaum mehr als einem Kilometer erreicht.

Die Würm-Kaltzeit hatte eine Fels- und Geröllwüste und einen Wasserlauf hinterlassen, der das Gestein mit sich führte und verteilte. Später nahm die Vegetation unendlich geduldig Besitz von dieser Wüste und sehr viel später noch – im Mittelalter – begannen die Menschen, diese Wildnis in mühevoller Kleinarbeit urbar zu machen, und viele Generationen schufen beharrlich eine bergbäuerliche Kulturlandschaft: das Lechtal.

Die von den Bergbauern der Wildnis entrissenen Wiesen- und Weideflächen im Talgrund wirken auch heute noch wie ein riesiger grüner Teppich, der sich an die bewaldeten Hänge oder Felsgruppen der am Rand des Tals fußenden Bergstöcke schmiegt.

Den Fluss hegten die Menschen behutsam ein, was er sich durchaus gefallen ließ, denn indem er sich selbst nivellierte, nahm er seine reißende Gewalt zurück. Bis zum Talausgang in Weißenbach beträgt sein Gefälle rund zweihundert Meter, was ihm insgesamt eine relativ ruhige Fließgeschwindigkeit verleiht. Bei den Wildwasserfahrern besitzt er die zweitniedrigste von sechs Schwierigkeitsstufen und gilt als gutmütig. Die Reinheit seines Wassers und seine komplexe Fließgestalt mit vielfältigen Wasserbewegungen vom stehenden Gumpen bis zur starken Strömung ließen ihn zum Heimatgewässer der Äsche werden, die in ihm ideale Lebensbedingungen findet und seine emblematische Bewohnerin ist.

Im Verlauf ihrer Siedlungsgeschichte integrierten die Menschen den Fluss in ihren neu gewonnenen Kulturraum. Sie akzeptierten sein Wesen, sodass der Lech schließlich ein selbstverständlicher Teil ihres Lebens wurde. Sie bezeichneten sich selbst als Lechtaler und meinten damit immer auch den Fluss und seine Gegenwart in ihrer Kultur.

Dieses Tal am Nordrand der Lechtaler Alpen als Teil der nördlichen Kalkalpen erstreckt sich in westöstliche Richtung und ist das Reich der Wasserläufe, bedingt durch die beträchtlichen Niederschläge als Regen und Schnee, die von der Nordstaulage der Lechtaler Alpen herrühren. Die unter Bergsteigern wenig rühmliche Bezeichnung „Regenalpen“ ist dieser klimatischen Besonderheit geschuldet, mit Schlechtwetterperioden, welche die Berge mit endlosen Wolkenschwaden verhängen und schon so manche Bergtour im wahrsten Sinne des Wortes ins nebelnasse Wasser fallen ließen.

Ein Dutzend Seitentäler reihen sich dicht gedrängt entlang des Haupttals. Vier von ihnen sind von kleinen Bergbauerngemeinschaften in über 1.300 Metern Höhe besiedelt: das Namloser Tal oberhalb von Stanzach, das Beschlaber Tal oberhalb von Elmen, das Gramaiser Tal oberhalb von Häselgehr und das Kaisertal oberhalb von Steeg. Die meisten Familienbetriebe haben unterdessen aufgegeben. Obwohl die Täler mittlerweile bestens erschlossen sind und die Lawinengefahr weitestgehend gebannt ist, fehlen den Dorfgemeinschaften junge Menschen, die vor Ort bleiben. Die Entsiedelung droht. Dieses Schicksal widerfuhr der Siedlung Madau im Madautal oberhalb von Bach. Sie existierte vom 15. bis zum 19. Jahrhundert.

Die Seitentäler verengen sich in ihrem unteren Teil zu Schluchten, aus denen sich starke Bäche in den Lech ergießen. Namentlich der Kaiserbach, der Alperschonbach, der Otterbach und der Streimbach stürzen mit ungestümer Kraft zu Tal.

Auch von der Allgäuer Seite erhält der Lech drei bedeutende Zuflüsse, den Höhenbach bei Holzgau, den Bernhardsbach bei Elbigenalp und den Hornbach bei Vorderhornbach.

Die Bäche liefern ihm nicht nur ihr sprudelndes Wasser, sondern Gesteinsmaterial, zerkleinerte Baumstämme, Strauchwerk oder gelöstes Erdreich. Der Lech sammelt das überschüssige Wasser, das von den Gebirgsstöcken und Hochtälern um ihn her abgegeben wird. Zugleich transportiert sein Wasser Geröll, Strauchwerk und Holz. Er nimmt alles entgegen, was ihm seine Bäche zuführen, formt mit allen Stoffen seinen komplexen Strom, der sie weiterverarbeitet und weitertransportiert. Vor allem das Geröll der Erosion und die fortgespülte Erde verteilt er in seinem weitläufigen Bett und fixiert einen Teil von ihnen.

Im Frühjahr, wenn die enormen Wassermengen der Schneeschmelze seinen Strom anschwellen lassen, oder in Zeiten starker Regenfälle macht er sich daran, das Geröll seiner Sohle verstärkt und bisweilen hörbar zu schieben. Dann vernimmt das Ohr in der unsichtbaren Tiefe ein Rumpeln und Poltern der vom Strom ein Stück weit mitgerissenen Felsbrocken, die aneinanderstoßen oder an seiner Sohle entlang schleifen. Manchmal ist der Wasserüberschuss zu groß und der Lech erlaubt sich kleinere Überschwemmungen, aber man hat nie davon gehört, dass er den Menschen verheerende Katastrophen bereitet hätte. Er hat keine Häuser oder ganze Dörfer mit sich gerissen, noch Mensch oder Tier in seinen Fluten ertränkt.

Und doch haben die Menschen verstanden und verinnerlicht, dass der Fluss eine unbändige Kraft besaß. Sie haben nie danach gestrebt, ihn zu domestizieren, noch sich eingebildet, dass sie ihn ganz nach ihrem Belieben beherrschen könnten. Ja, sie haben ihm sogar einen Dämon, den Bluatschink, gegeben. Vielleicht als Zeichen ihres Respektes für seine bisweilen unheimlich anmutende Energie. Wer sich in den Lech begibt, riskiert, in der Tiefe seines eiskalten, dunkelgrünen Stroms umzukommen – das soll wohl die Vorstellung vom Bluatschink sagen. Diesen Tod soll der Mensch vor Augen haben, aber er kann ihn mit gebotener Vorsicht vermeiden.

Ganz anders sieht es mit jenem Tod aus, den die Menschen voller Schrecken den „weißen Tod“ nannten. Dieses unvorhersehbare Schreckgespenst der Natur im Schneemantel der Lawinen gehüllt, wurde von den unstabilen Gleichgewichten riesiger Schneedecken und -wechten an vielen Stellen hoch oben in den steilen Hängen der Bergmähder und Flanken der Gebirgsmassive erzeugt. Manchmal gingen die Lawinen bis ins Haupttal nieder und zerstörten Ställe und Häuser, forderten Opfer bis in die Dörfer hinein. Häufiger noch überraschten sie die Menschen bei der schweren Arbeit, wenn sie im Winter am Berg mit Schlitten das eingelagerte Heu der Mähder führen mussten, damit das Vieh in den Ställen nicht verhungerte, oder Holz schlugen und zu Tal schafften. Nicht vergessen werden sollten die Muren, die zumeist kleinen, manchmal auch beträchtlich großen Gestein- und Schlammlawinen, die wie kalte Lava wertvolle Wiesen- und Weideflächen verwüsteten.

Hinter Weißenbach verlässt der Fluss sein Tal. Er ist zwar weiterhin der Lech, aber er begibt sich in das Reuttener Becken und ohne das enge und grüne Tal um sich her ist er halt der Lech und die Menschen dort sehen in ihm nicht mehr den ihren Lebensraum prägenden Fluss. Sie orientieren sich in anderen Räumen. Es ist auch viel mehr Platz im weiten Rund des Talkessels als im engen Lechtal. Der Lech verliert sich fast in diesem Raum. Mit dem Wasserkraftwerk Reutte beginnt die Nutzbarmachung des Flusses für die Energiegewinnung. Es folgt noch das Kraftwerk Weißhaus, kurz vor der bayerischen Grenze. Sein natürliches Dasein beendet der Fluss mit dem künstlichen Lechfall oberhalb von Füssen. Danach muss er den Forggensee füllen, einen Stausee, der als riesiges Rückhaltebecken den mit Staustufen und Wasserkraftwerken zugestellten Unterlauf reguliert. In diesem See verliert der Lech sein lebendiges Wesen und verlässt ihn als gehorsamer und entseelter Diener der Menschen.

Im Lechtal war der Fluss immer nur grün, schmutzig gelb oder braun. Mancher Winter war so klirrend kalt, dass er sich mancherorts unter eine Eisdecke zurückzog. Menschliches Blut hat ihn nie rot gefärbt, denn das Tal war ununterbrochen ein friedlicher Raum. Ganz anders weiter draußen, als einst die Schlacht auf dem Lechfeld das Wasser des Unterlaufs mit dem Blut zahlloser Krieger tränkte.

Mehr als zwanzig Brücken und Stege überqueren den Lech zwischen Weißenbach und Steeg. Die Menschen haben von Anfang an auf beiden Seiten des Flusses gesiedelt. Eine trennende „Ufermentalität“ ist nie entstanden. Ob überwiegend links oder rechts lebend, man war selbstverständlich auf beiden Seiten des Flusses daheim. Die Dörfer liegen alle ein wenig vorgezeichnet vom Verlauf, den der Lech nimmt, mal am linken, mal am rechten Ufer, mal in direkter Nähe des Flusses, mal etwas abseitig. Die Ortschaft Bach wiederum liegt in der Mitte. Der Ort befindet sich am rechten Ufer und das Kirchlein gleich gegenüber hinter der Brücke oberhalb des linken Ufers. Hinter der Kirche führt der Weg steil zu den Weilern Kraichen und Seesumpf empor, während sich ein paar Schritte weiter auf der Talsohle der Weiler Obergiblen anschließt, der allerdings zum Hauptort des Tals Elbigenalp, dem „Duarf“, gehört. Dieser Ort ist der geistige und geistliche Mittelpunkt des Tals. Hier erlaubte sich die einfache Kultur der Menschen einige geistige Blüten, als die Bürgerlichkeit des 19. Jahrhunderts endlich auch das Tal erreichte, ohne jedoch die Bergbauernkultur abzulösen, was erst im 20. Jahrhundert geschah.

Zahlreiche über die gesamte Talfläche verstreute Weiler vervollständigen das Netz der Siedlungen. Am oberen Ende des Tals, in Steeg, geht es richtig eng und im Winter ziemlich dunkel zu. Gewisse sonnenverwöhnte Oberinntaler behaupteten, dass man sich im Lechtal auf den Rücken legen müsse, um die Sonne zu sehen. Überhaupt galt das Lechtal dem fortschrittlichen Tirol eher als hinterwäldlerisch.

In Tirol herrscht gewiss kein Mangel an besiedelten Tälern. Aber bedeutende Talschaften gibt es nicht so viele. Die Gruppe der großen Talschaften Tirols wird vom Inntal in Nordtirol, vom Etschtal, vom Pustertal, vom Eisacktal und vom Vinschgau in Südtirol gebildet. Auch das Wipptal, das sich beiderseits des Brennerpasses erstreckt, sollte Erwähnung finden. Wir zählen bedeutende Seitentäler wie das Ötztal oder das Stubaital nicht zu dieser Gruppe, weil sie als Nebentäler dem Inntal in ihrer gesamten Geschichte untergeordnet waren.

Obwohl das Lechtal ein Haupttal ist, erschien es kaum der Rede wert. Johann Jakob Staffler wusste nur wenig vom Lechtal zu berichten. Viel wichtiger waren Gaichtpass und Fernpass, wirtschaftlich wie militärisch. Ein Grund dafür war seine relative Bedeutungslosigkeit. Es ist wesentlich kleiner als die genannten Talschaften. Es hat auch keine Stadt hervorgebracht, wie überhaupt das gesamte Außerfern kein Interesse an Städtegründungen besaß. Reutte verzichtete auf die Erhebung zur Stadt – die Sache war den Bürgern zu teuer – und verwaltet sich bis auf den heutigen Tag erfolgreich als Marktgemeinde. Immerhin gibt es Vils, die einzige Stadt des Außerfern und zugleich die zweit- oder drittkleinste Stadt Österreichs. Sicherlich eine Kuriosität der Geschichte.

Im Unterschied zu einer vergleichbaren Talschaft wie dem Paznauntal, das gewisse Ähnlichkeiten aufweist, hat das Lechtal bei aller Randständigkeit und Bescheidenheit intensiv und umfänglich mit den Nachbarn kommuniziert und eine reichhaltige eigenständige Geschichtlichkeit hervorgebracht. Sicher ist das ausgeprägte Autonomiebewusstsein der Lechtaler Talschaft ein ganz wesentlicher Charakterzug. Man wirtschaftete – auf der elementaren Stufe menschlicher Existenz – jahrhundertelang überwiegend als Selbstversorger.

Die Siedlungen dieses Tals hatten sich selbst als etwas Gemeinschaftliches, Ganzes verstanden. Denn der Begriff der Talschaft ist kein Herrschaftsbegriff wie Grafschaft oder eine kirchliche Herrschaft. Er ist auch kein Verwaltungsbegriff wie Bezirk oder Pfarrei. Keine übergeordnete Macht hat ihn gewissermaßen von außen oder von oben gesetzt und durchgesetzt, sondern die Gemeinschaft der Menschen selbst hat ihn hervorgebracht. Er ist zutiefst verwandt mit den Talschaften, welche die Kantone der Schweiz hervorbrachten. Allerdings haben sich die Kantone in ihrem politischen Selbstverständnis viel weiter entwickelt und sind staatsbildend geworden, was man von den Talschaften Tirols nicht sagen kann. Ihr Staat war – bis ins frühe 20. Jahrhundert – die Habsburger Monarchie. Andreas Hofer, der Freiheitsheld, hatte keine Eigenstaatlichkeit der Tiroler Talschaften im Sinn.

Das Lechtal war nie wirklich am großen Tiroler Geschehen beteiligt, sondern führte eine Randexistenz im hintersten Außerfern, das seinerseits in Tirol lange an der Peripherie lag und durch den Fernpass getrennt war. Man orientierte sich traditionell Richtung Allgäu und Schwaben, auch wenn es in den Seitentälern lange starke Bindungen an das Oberinntal gab, was mit der Besiedlung dieser Seitentäler vom Oberinntal her und gewissen Herrschaftsverhältnissen und kirchlichen Zuständigkeiten zu tun hatte.

Innerhalb Tirols bildete man geografisch und politisch eine Hinter-Welt. Als man die große Lechtalerin Anna Dengel fragte, woher sie stamme, antwortete sie nicht „Aus Steeg“ oder „aus dem Lechtal“, sondern entgegnete humorvoll „Vom Ende der Welt“. Mit den Ortsnamen „Steeg“ oder „Lechtal“ kann gewiss nicht jeder etwas anfangen, aber mit dem „Ende der Welt“ verbindet wohl jeder die Ortsvorstellung vom Rande der Einöde.

Die Kirche, angeführt vom Kloster Füssen, war sehr einflussreich. Und dieses Kloster hätte sich im 15. Jahrhundert am liebsten vom Bistum Augsburg getrennt und sich unter die Herrschaft von Herzog Sigmund von Österreich-Tirol gestellt. Doch der Bischof ließ die Füssener nicht ziehen.

Die sozialen Spannungen Tirols, die sich im Bauernkrieg unter Michael Gaismair entluden, oder die jahrzehntelange Verfolgung der Wiedertäufer mit dem traurigen Höhepunkt der Verbrennung Jakob Hut(t)ers vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck, gingen fast spurlos am Lechtal vorüber. Ein einziger Lechtaler Wiedertäufer findet Erwähnung: Wolfgang Koler, Bauer auf dem Matzighof in Madau. Jemand hatte ihn bei der Obrigkeit denunziert – zwei Kammerschreiber aus Innsbruck, wie es heißt. Das Landecker Gericht verwies ihn des Landes und beschlagnahmte seinen Besitz. Das weitere Schicksal dieses friedfertigen Mannes und seiner Familie liegt im Dunkeln.

Die Reformation, die andernorts blutige und tiefe Gräben, nicht nur politischer, sondern auch sozialer Natur aufriss, ließ man abprallen. Man besaß keine nach Emanzipation strebende bürgerliche Kultur und war deshalb nicht betroffen. Die tragisch gespaltene Doppelstadt Kempten (protestantische Reichsstadt und katholische Stiftsstadt) war nur ein Katzensprung entfernt und lag doch mit ihrer grausamen Selbstzerfleischung im Dreißigjährigen Krieg in weiter Ferne. Die Inquisition schaffte es bis Schongau, wo sie einen Scheiterhaufen errichtete. Man kannte ihre fanatische Grausamkeit vom Hörensagen. Im Tal gab es niemanden zu denunzieren und in den Tod zu schicken. Selbst hatte man keine Macht und kein Interesse daran, in den großen Machtspielen aktiv zu werden oder in sie hineingezogen zu werden. Direkten Kontakt mit den Mächtigen und ihren blutigen Geschäften gab es nur zweimal in der Geschichte des Tals und beide Male ging die Sache glimpflich aus. Der Dreißigjährige Krieg blickte nur kurz ins Tal, zog sich sogleich zurück und hinterließ keine Verwüstungen. Später wurde man kaum in die großen europäischen Machtkämpfe der Napoleonischen Zeit hineingezogen. Man erlebte eine recht mild verlaufende französische Besatzungszeit am linken Lechufer und eine bayerische Herrschaft – beide nur kurzzeitig. Nach dem Zusammenbruch der französischen Vorherrschaft in Europa leistete man einen bescheidenen Beitrag zu den Befreiungskriegen und Lechtaler Schützenkompanien ließen sich kurzfristig und wenig rühmlich in Kempten blicken. Johann Anton Falger verschlug es in der Uniform der bayerischen Armee bis Paris. Erst in den beiden großen Weltkriegen des 20. Jahrhunderts gab man zahlreiche Söhne auf den grausigen Schlachtfeldern hin und konnte sich vielleicht mit dem Gedanken trösten, dass ihr Opfer nicht ganz umsonst war, sondern wenigstens dem Erhalt der Heimat gedient hatte.

Und doch ist das Lechtal eine echte Talgemeinschaft, eine bescheidene zwar, aber mit allen Merkmalen des sozialen und kulturellen Selbst-Bewusstseins versehen. Man lebte eine Eigenständigkeit, die eine kulturelle Selbstbehauptung besaß und mit allen historischen politischen Verhältnissen flexibel umging. Man war recht unpolitisch, aber politisch unklug verhielten sich die Lechtaler keineswegs. Das Lechtal war wirtschaftlich einfach zu bedeutungslos, um ernsthafte Begehrlichkeiten machtgieriger Kräfte zu wecken oder sich selbst zu entzweien. So mäanderte man durch die Geschichte, wie der Lech in seinem Bett. Man war Hinter-Weltler, aber keineswegs Hinter-Wäldler. Die Daheimgebliebenen wirtschafteten unverdrossen auf ihren kargen Höfen oder übten die notwendigen Handwerksberufe in der Holz-, Metall- und Steinbearbeitung aus. Aber man schickte immer wieder begabte Handwerker hinaus auf die Baustellen in den nahegelegenen größeren Zentren, in Residenzen, Städte, Kirchen und Klöster. Man betrieb ein wenig Erzbergbau, lernte bei den Fuggern den Fernhandel kennen, einige trieben schließlich Handel auf eigene Rechnung bis nach Flandern oder Holland. Lechtaler Fernhändler wurden wohlhabend und kehrten im Alter ins Tal zurück. Man widmete sich dem Geldverleih für die Bauern bis hinüber in die Schweiz. Elisabeth Maldoner aus Holzgau ist die wohl bekannteste Vertreterin dieses nicht unumstrittenen Gewerbes. Und so manche Familie besaß auch mal einen „reichen Onkel“ – in Wien beispielsweise, wie Anton Falger den Onkel mütterlicherseits Josef Anton Lumpert. Begabte erhielten Stipendien und arbeiteten sich hoch im geistlichen Stand oder in gehobenen Verwaltungspositionen. Christian Schneller aus Holzgau sei als Beispiel genannt. Ja, man gab Menschen ab, arbeitsame, geschickte und auch kluge, bisweilen hochbegabte Menschen wie den Maler Joseph Anton Koch aus Obergiblen. Und manchmal auch „Schwabenkinder“ oder Auswandererfamilien, wenn die Not im Tal allzu drückend war.

Und so schließt sich der symbolische Kreis zwischen den Menschen dieses Tals und ihrem Fluss: Sie gaben der Welt von ihren Menschen ab wie ihr Fluss das überschüssige Wasser seiner Gebirge. Aber sie blieben in ihrem Tal verwurzelt. Ihre Identität, wie wir heute sagen, war fest und dauerhaft. Wäre der Heimatbegriff derzeit nicht so in Misskredit geraten, könnte man den Lechtalern sehr positiv ein bemerkenswert offenes Heimatdenken zuschreiben, das dem heutigen Menschen Stoff für interessante und nachdenkliche Betrachtungen bietet. Gewisse hartnäckige Vorstellungen der ach so fortschrittlich denkenden Heutigen könnten im Lechtal in Schwierigkeiten geraten. Der technologische Fortschritt ist unbestritten und immens, aber der kommunikativ-soziale Fortschritt läuft nicht unbedingt automatisch mit.

Die Lechtaler waren bodenständig, heimatverbunden durch und durch. Dennoch waren sie aufgeschlossen und hielten Verbindung mit der Welt. Und so geduldig sie ihre weltlichen und kirchlichen Obrigkeiten ganz im paulinischen Sinne (er) trugen, so waren sie nicht unterwürfig. Auch dafür gibt es Beispiele in ihrer Geschichte.

Der Lech wird weiterhin gern in seinem Tal fließen. Natürlich ist dies bildlich gemeint. Bildlich nicht nur im übertragenen Wortsinn, sondern ins Auge fallend für jeden, der in dieses Tal kommt und seine Bilder auf sich wirken lässt. Von welchem Standort aus der Blick auch immer fällt – ob man sich unten im Tal irgendwo in Ufernähe des Lechs befindet oder ihn auf der gegenüberliegenden Talseite hart am Berg und hinter Bäumen versteckt weiß, oder von der Höhe über das Tal schaut –, das Kulturland und der ungezähmte hell grüne Fluss im hellen Bett aus Kalksteingeröll im Talgrund bilden eine harmonische Einheit, ein kompaktes Ganzes, das unsere zersiedelte und leider oft misshandelte Welt nicht mehr bieten kann. Fluss, Tal und Gebirge wirken auch heute noch wie aus einem Guss. Die Bergbauern haben der Natur keine Wunden geschlagen, sondern alle geeigneten Flächen urbar gemacht und ihren Lebensraum wachsen lassen. Das Werk ihrer Urbarmachung bestand darin, permanent Gleichgewichte zu schaffen und immer darauf zu achten, dass Naturraum und Kulturraum sich wechselseitig stützten. Die Menschen waren Meister im Verflechten ihres gezähmten Kulturraums mit dem wilden Naturraum, der für nicht wenige ein paar Schritte weit hinter dem Haus begann. Freilich gingen sie bis an die äußersten Grenzen der Nutzbarmachung. Lawinen und Muren waren unvermeidliche Katastrophen, abrupte Störungen der an manchen Stellen fragilen und sich wandelnden Gleichgewichte, die sie hinnehmen mussten.

Wer zum ersten Mal dieses Tal betritt, mag mit einer gewissen Betroffenheit reagieren, vielleicht aber auch Hoffnung schöpfen und denken, dass es doch möglich ist, so etwas wie einen Einklang zwischen menschlicher Kultur und natürlichem Umfeld zu erzielen.

Die Lechtaler haben ihr Tal ununterbrochen kultiviert und ihre Kultur, so einfach sie auch war, immer wieder gesprochen und untereinander kommuniziert, in einen unendlichen Diskurs gefasst, der von der Stalltür unten im Tal über die Almen bzw. Alpen (je nachdem, welcher Spracheinfluss bei der Schöpfung der Namen gewirkt hatte) bis hinauf in die letzten Grashalme der Bergmähder reichte und noch darüber hinaus. Und es kamen nie Unkultur, Ausbeutung oder monströse Fehlentwicklungen dabei heraus. Intelligent und mutig, aber auch mit viel Gottvertrauen kämpften sie sich durch diese Welt und ihre Zeit, ohne Spuren der Zerstörung zu ziehen. Zugleich ließen sie ihre Welt zur Heimat werden. Auf welchem intelligenten Kulturpfad mögen sie gewandert sein? Und warum sollte es nicht möglich sein, auf neuen, intelligenten Kulturpfaden zu wandern?

Man mag einwenden, dass es unzählige Orte und Landstriche mit einer vergleichbaren Entwicklung gegeben hat. Dies alles ist eben Teil einer großen historischen Entwicklung vom vorindustriellen Zeitalter hin zum Industriezeitalter und immer weiter bis in die hoch technisierten Dienstleistungsgesellschaften unserer Tage.

Ja und nein. Ja, weil auch das Lechtal tatsächlich – wenngleich spät – den Weg der Moderne eingeschlagen hat. Nein, weil die Menschen den Charakter der Talschaft gewiss nicht einfach abgeschüttelt haben, sondern kulturell tatsächlich weiterhin Lechtaler sind. Vielleicht ist ihnen das Glück erneut hold und ihre Heimat wird nicht umgepflügt und zerstreut, sondern findet in der heutigen Welt ihren Platz als Rückraum – auch für manchen Zivilisationsbedrückten, der hier wertvollen Abstand und inneren Frieden finden mag.

Der alte, eigenständige Raum ist weiterhin lebendig, mit seinem zentralen Ort Elbigenalp, den die Lechtaler auch heute noch als „das Duarf“ bezeichnen. Vielleicht will in diesem Wort der Geist des Tals überdauern und an der Gestaltung der Zukunft des Tals teilhaben.

Dach der Welt

Der frische Sommermorgen ist ungeheuer schön und formt einen Strom harmonischer Eindrücke, die Sinne und Bewusstsein überwältigen. Vor den Augen des Wanderers zieht das Dasein seine Bahn wie vom Finger Gottes geführt durch ihn hindurch. Das Gefühl puren Hier-Seins füllt ihn aus, wundersam durchlässig und federleicht.

Er wandert auf dem uralten Pfad geduldig und gleichmütig ziehender Menschen. Sie hatten einst diese Spur gebahnt, die ihn bis in die Mähder tragen wird und weiter noch. Am Gegenhang schlängelt sich der Steig im Gräsermeer empor. Das lehmig-braune Band ist deutlich zu erkennen. Der Blick löst sich von dieser Spur und der Wanderer möchte hinüberschweben, von Gipfel zu Gipfel gleiten und sich am Ende auch von ihnen lösen, Raum und Zeit in Nichts auflösen für einen unendlichen Augenblick ohne Wiederkehr. Er erfreut sich am traumhaften Bewusstsein, das sich so innig und unverbrüchlich mit der plastischen Welt um ihn her verbündet. Ihre Bilder sind gewaltig. Sie schieben tröstend das Elend beiseite, trocknen Tränen mit ihrem stummen Hauch. Was immer war, wächst neu empor aus der kompakten Masse der Unendlichkeit.

Die Eindrücke seiner Sinne fördern Gedanken und Worte, die mit den Eindrücken spielen, wie sie mit ihnen. Sie spielen miteinander und verschränken sich so lebendig und unentwirrbar wie die Wurzeln der Mähderteppiche, die der Wanderer durchquert. Er wird auf sein Dach der Welt gelangen. Hier und jetzt entsteigt sein Geist seinem Wurzelwerk und wird sich über das steinerne Meer seines kargen Daseins erheben.

***

Tief unten breitet sich das Tal, ein gigantisches Netzwerk sich verästelnder Seitentäler, Furchen und Schluchten, unendlich gefaltet, aufgeschlagen und verdeckt. Alles dicht gedrängt und mit tausend Winkeln versehen, ebene Flächen gibt es kaum. Eingebettet und eng verzahnt, behauptet die beharrlich errungene Kulturwelt der Bergbauern ihren Platz. Die Alten haben umsichtig ihre winzigen Höfe, ihre Kirchlein, Wege, Weide- und Wiesenflächen verteilt. Nein, ihre Welt entstand nicht am Reißbrett, sie besitzt keine Blaupause, und doch steckt in ihr ein beharrliches Vorgehen von Generation zu Generation. Unentwegt stellten sich die Menschen den harten Lebensbedingungen, die ihnen die Natur auferlegte. Um zu bestehen, mussten sie ihre menschlichen Qualitäten mobilisieren, vor allem die Verlässlichkeit zwischen den Einzelnen und das Vertrauen in die Stärke ihrer kleinen Gemeinschaft und schließlich ihr Vertrauen in Gott.

Er bewegt sich am äußeren Saum dieser Welt, steigt langsam in den Bergwiesen empor. Wie viele Menschen hatten hier oben durch die Jahrhunderte ihr hartes Tagwerk verrichtet? Jetzt rührt diese Flächen niemand mehr an. Hoch stehen Gräser und Kräuter, eingehüllt vom Tau. An manchen Stellen haben die Pflanzen den Pfad fast überwachsen. Sie neigen sich von beiden Seiten, verschränken sich in der Mitte wie eine Überdachung. Mähder waren einst im Lechtal ein überlebenswichtiger Bestandteil der bergbäuerlichen Existenz. Ihr dichter Vegetationsteppich besteht aus einer Lebensgemeinschaft dutzender Kräuter und Gräser, die den Bergbauern bis in Höhenlagen von 2000 Metern Heu lieferte, das im Winter ihrem Vieh verfüttert wurde.

Seine Vorstellung steigt hinunter in das verborgene Wurzelwerk, in diesen dichten Verbund unzähliger Pflanzen, von denen jede an der Oberfläche ihre eigenen Blüten treibt, unscheinbare und leuchtende. Jede einzelne Pflanze hingegen wäre gar in der Lage, einen derartigen Teppich zu bilden und bis in diese enorme Höhe voranzutreiben. Verglichen mit einem Mähder ist ein Rasen ein kümmerliches Gebilde.

Wie viel Aufmerksamkeit mochte er dieser Welt geschenkt haben? Was hatte er in ihren großen und winzigen Erscheinungen unbewusst gesucht und schließlich gefunden? Ein spirituelles Selbstsein, eine geistige Heimstatt vielleicht. Er erinnert sich an die Ursprünge seiner Beziehung zu diesem Tal, Bilder unbeschwerter Tage mit dem Vater, schon seit langen Jahren tot. Nur hier hatte er das Bild eines gelösten, völlig entspannten Vaters empfangen. Niemand sonst von seinen Geschwistern hatte diesen Menschen je erlebt wie er. Und da waren die Dorfbewohner, von denen er damals noch nicht wusste wie heute, dass sie die letzten ihres Bergbauerngeschlechts waren. Die meisten sind schon in ihre Gräber gesunken, dicht gedrängt auf dem engen Friedhof um das Kirchlein geschart.

Schon am ersten Tag besaß er die Gewissheit: Hierher wirst du immer wieder kommen. Ein Zauberreich, Laurins Rosengarten vielleicht. Ungezählte Aufenthalte sollten folgen. Aber das Wesen seiner Faszination blieb ihm lange verborgen. Ein seltenes Zusammenspiel gar nicht darstellbarer Faktoren? Eine Verdichtung von Sensibilität, Wahrnehmung und die Verarbeitung aller Eindrücke in seinem Bewusstsein? Er fand keine Antwort und wollte sich auch keine Antwort geben.