8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Sie treffen sich auf einer Fähre über dem Mekong, es ist ein ungleiches Paar im Indochina der dreißiger Jahre. Er ein Chinese aus reichem Elternhaus, sie eine französische Halbwaise, die mit ihrer Mutter und zwei Brüdern in einem einst herrschaftlichen Haus am Fluss lebt. Ein abgedunkeltes Zimmer oberhalb des geschäftigen Straßenlebens in Saigon wird der heimliche Zufluchtsort der Liebenden. Ihre sexuelle Erkundung ist ein rebellischer Aufschrei gegen die unumstößlichen Regeln der tropischen Kolonie und die erschütternden familiären Machtspiele. Doch wie weit kann das Spiel mit dem Feuer getrieben werden? Marguerite Durasʼ intimster Roman besticht durch seine elektrisierende Kraft. Der Liebhaber ist eine zeitlose Geschichte einer sündigen und zerstörerischen Leidenschaft, die ihre Leser berauscht und in den Bann zieht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 141

Ähnliche

Sie treffen sich auf einer Fähre über den Mekong, es ist ein ungleiches Paar im Indochina der dreißiger Jahre. Er ein Chinese aus reichem Elternhaus, sie eine französische Halbwaise, die mit ihrer Mutter und zwei Brüdern in einem einst herrschaftlichen Haus am Fluß lebt. Ein abgedunkeltes Zimmer oberhalb des geschäftigen Straßenlebens in Saigon wird der heimliche Zufluchtsort der Liebenden. Ihre sexuelle Erkundung ist ein rebellischer Aufschrei gegen die unumstößlichen Regeln der tropischen Kolonie und die erschütternden familiären Machtspiele. Doch wie weit kann das Spiel mit dem Feuer getrieben werden?

Marguerite Duras’ intimster Roman besticht durch seine elektrisierende Kraft. Der Liebhaber ist die zeitlose Geschichte einer Amour fou, die ihre Leser berauscht und in den Bann zieht.

Marguerite Duras wurde 1914 nahe Saigon im ehemaligen Indochina geboren. Sie verfaßte Romane, Filmdrehbücher, Dramen und führte Regie. Ihre meist autobiographischen Werke sind preisgekrönt. Sie starb 1996 in Paris.

Marguerite Duras

Der Liebhaber

Aus dem Französischen von Ilma Rakusa

Suhrkamp

Die Originalausgabe erschien 1984 unter dem Titel L’Amant bei Les Éditions de Minuit, Paris

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4507.

© Suhrkamp Verlag Berlin 2014

© 1984 by Les Éditions de Minuit, Paris

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

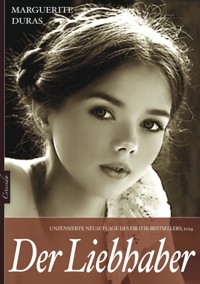

Umschlagfoto: Marguerite Duras, 1931

Umschlag: hißmann, heilmann, hamburg

eISBN 978-3-518-73769-9

www.suhrkamp.de

Für Bruno Nuytten

Eines Tages, ich war schon alt, kam in der Halle eines öffentlichen Gebäudes ein Mann auf mich zu. Er stellte sich vor und sagte: »Ich kenne Sie seit jeher. Alle sagen, Sie seien schön gewesen, als Sie jung waren, ich bin gekommen, Ihnen zu sagen, daß ich Sie heute schöner finde als in Ihrer Jugend, ich mochte Ihr junges Gesicht weniger als das von heute, das verwüstete.«

Ich denke oft an jenes Bild, das einstweilen nur ich sehe und von dem ich nie gesprochen habe. Es ist immer noch da, in der gleichen Stille, wunderbar. Es ist das einzige Bild von mir, das mir gefällt, das einzige, in dem ich mich wiedererkenne und welches mich entzückt.

Sehr bald in meinem Leben war es zu spät. Mit achtzehn war es zu spät. Zwischen achtzehn und fünfundzwanzig nahm mein Gesicht eine unerwartete Richtung. Mit achtzehn bin ich gealtert. Ich weiß nicht, ob es allen so geht, ich habe nie gefragt. Mir ist, als hätte man mir schon von jenem Zeitschub erzählt, der einen manchmal überrascht, wenn man die jugendlichsten, die meistgefeierten Jahre des Lebens durchquert. Dieses Altern war jäh. Ich sah, wie es einen Gesichtszug nach dem andern erfaßte, wie es deren Beziehung untereinander veränderte, wie es die Augen größer machte, den Blick trauriger, den Mund bestimmter und in die Stirn tiefe Furchen grub. Statt darüber erschrocken zu sein, verfolgte ich dieses Altern meines Gesichts mit der gleichen Neugier, mit der ich mich zum Beispiel in ein Buch vertieft hätte. Ich wußte auch, es war keine Täuschung, es würde sich eines Tages verlangsamen und seinen normalen Lauf nehmen. Die Leute, die mich im Alter von siebzehn, während meiner Reise nach Frankreich, kannten, waren beeindruckt, als sie mich zwei Jahre später mit neunzehn wiedersahen. Dieses neue Gesicht habe ich behalten. Es war mein Gesicht. Selbstverständlich ist es weiter gealtert, doch weniger, als zu erwarten gewesen wäre. Ich habe ein von trockenen und tiefen Falten zerfurchtes Gesicht, mit welker Haut. Es ist nicht erschlafft wie manche Gesichter mit feinen Zügen, es hat die Konturen bewahrt, doch sein Stoff ist zerstört. Ich habe ein zerstörtes Gesicht.

Lassen Sie mich hinzufügen, ich bin fünfzehneinhalb.

Eine Fähre überquert den Mekong.

Das Bild währt die ganze Überfahrt.

Ich bin fünfzehneinhalb, es gibt keine Jahreszeiten in diesem Land, wir leben in einer einzigen heißen, eintönigen Jahreszeit, wir leben in der langen heißen Zone der Erde, kein Frühling, keine Wiederkehr.

Ich bin in einem staatlichen Pensionat in Saigon. Ich schlafe und esse dort, im Pensionat, zur Schule aber gehe ich ins französische Gymnasium. Meine Mutter, eine Lehrerin, will die höhere Schule für ihre kleine Tochter. Du gehörst in eine höhere Schule. Was für sie selber genug war, das reicht nicht aus für die Kleine. Die höhere Schule und dann ein gutes Examen in Mathematik. Dieses alte Lied hörte ich seit meinen ersten Schuljahren. Nie glaubte ich, dem Examen in Mathematik entgehen zu können. Ich war glücklich, daß sie hoffen durfte. Tagtäglich wurde ich Zeuge der Zukunftspläne meiner Mutter für ihre Kinder und für sich selbst. Eines Tages war sie nicht mehr in der Lage, Großartiges für ihre Söhne auszudenken, und so dachte sie sich anderes aus, Fadenscheiniges, doch auch das hatte seine Wirkung, es setzte die Zukunft außer Kraft. Ich erinnere mich an Buchführungskurse für meinen kleinen Bruder. An den Allgemeinunterricht all die Jahre, durch alle Stufen. Es muß aufgeholt werden, sagte meine Mutter. Das dauerte drei Tage, niemals vier, nie. Nie. Den Allgemeinunterricht brachen wir nur ab, wenn wir die Station wechselten. Dann begann alles von vorn. Meine Mutter hielt zehn Jahre lang durch. Es hat nichts gebracht. Der kleine Bruder wurde ein kleiner Buchhalter in Saigon. Dem Umstand, daß es in der Kolonie die Violet-Schule nicht gab, verdankten wir die Abreise meines älteren Bruders nach Frankreich. Einige Jahre blieb er in Frankreich, um die Violet-Schule zu besuchen. Er hat es nicht geschafft. Meine Mutter sollte nicht betrogen werden. Doch sie hatte keine andere Wahl, dieser Sohn mußte von den beiden anderen Kindern getrennt werden. Einige Jahre lang gehörte er nicht mehr zur Familie. Während seiner Abwesenheit erwarb die Mutter die Konzession. Ein schreckliches Abenteuer, für uns Kinder aber, die wir geblieben waren, weniger schrecklich, als die Gegenwart des Kindermörders in der Nacht es gewesen wäre, in der Nacht des Jägers.

Man hat mir oft gesagt, es sei die allzu starke Sonne während der ganzen Kindheit gewesen. Doch ich habe es nicht geglaubt. Man hat mir auch gesagt, es sei das Grübeln gewesen, in welches das Elend die Kinder versinken läßt. Aber nein, das ist es nicht. Bei den greisenhaften, vom endemischen Hunger betroffenen Kindern, da schon, aber wir, nein, wir hatten keinen Hunger, wir waren weiße Kinder, wir schämten uns, wir verkauften unsere Möbel, doch Hunger hatten wir nicht, wir hatten einen Boy und wir hatten zu essen, zugegeben, manchmal war es mieses Zeug, Stelzvögel, kleine Alligatoren, dieses Zeug aber wurde immerhin von einem Boy zubereitet und serviert, und manchmal verweigerten wir es auch, erlaubten uns den Luxus, nicht essen zu wollen. Nein, als ich achtzehn war, ist etwas geschehen, was dieses Gesicht entstehen ließ. Es muß in der Nacht gewesen sein. Ich hatte Angst vor mir, ich hatte Angst vor Gott. Am Tag hatte ich weniger Angst, und weniger schlimm erschien der Tod. Aber sie verließ mich nicht. Ich wollte töten, meinen älteren Bruder, ich wollte ihn töten, ihn endlich einmal besiegen, ein einziges Mal, und ihn sterben sehen. Um meiner Mutter den Gegenstand ihrer Liebe, diesen Sohn, zu entreißen, um sie für ihre so heftige, so schlechte Liebe zu bestrafen, und vor allem um meinen kleinen Bruder zu retten, meinen kleinen Bruder, den ich auch als mein Kind sah, zu retten vor dem lebendigen Leben dieses älteren Bruders, welches das seine überschattete, vor diesem schwarzen Schleier über dem Tageslicht, vor diesem Gesetz, das er, ein menschliches Wesen, verkörperte, verordnete, und das ein animalisches Gesetz war und in jedem Augenblick eines jeden Lebenstages das Leben dieses kleinen Bruders mit Angst erfüllte, mit einer Angst, die einmal sein Herz erreichte und ihn sterben ließ.

Ich habe viel über diese Personen meiner Familie geschrieben, doch als ich es tat, lebten sie noch, die Mutter und die Brüder, und ich habe um sie herumgeschrieben, um diese Dinge herum, ohne bis zu ihnen vorzudringen.

Die Geschichte meines Lebens gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Es gibt nie einen Mittelpunkt. Keinen Weg, keine Linie. Es gibt weiträumige Orte, von denen man glauben macht, es habe hier jemanden gegeben, das stimmt nicht, es gab niemanden. Die Geschichte eines winzigen Teils meiner Jugend habe ich mehr oder weniger schon beschrieben, sozusagen erkennbar gemacht, ich spreche von ihr, der Geschichte der Flußüberquerung. Was ich hier tue, ist anders und gleich. Früher habe ich von hellen Zeiten gesprochen, von solchen, die erhellt waren. Hier spreche ich von verborgenen Zeiten dieser selben Jugend, von gewissen von mir verschütteten Tatsachen, Gefühlen, Ereignissen. Ich habe unter Leuten zu schreiben begonnen, die mich streng zum Schamgefühl erzogen. Schreiben galt ihnen noch als moralisch. Heute scheint Schreiben recht oft nichts mehr zu sein. Manchmal weiß ich: Wenn das Schreiben nicht, alle Dinge vereinend, ein flüchtiges Sprechen in den Wind ist, so ist es nichts. Wenn das Schreiben nicht jedesmal alle Dinge zu einem einzigen, seinem Wesen nach Unbestimmbaren vereint, so ist es nichts weiter als Werbung. Meist aber habe ich keine Ansicht, ich sehe, daß alle Bereiche offenliegen, daß es keine Mauern mehr gibt, daß das Geschriebene nirgends mehr einen Ort findet, sich zu verbergen, zu entstehen, gelesen zu werden, daß seine fundamentale Anstößigkeit nicht mehr respektiert wird, doch weiter denke ich nicht.

Jetzt sehe ich, daß ich sehr jung, mit achtzehn, mit fünfzehn, ein Gesicht hatte, in dem jenes andere vorweggenommen war, das mir später der Alkohol in mittleren Lebensjahren beigebracht hat. Der Alkohol übernahm die Funktion, die Gott nicht gehabt hat, auch jene, mich zu töten, zu töten. Dieses vom Alkohol gezeichnete Gesicht habe ich vor dem Alkohol bekommen. Der Alkohol sollte es nur bestätigen. Es war in mir ein Platz dafür, ich wußte es wie die anderen, nur seltsamerweise im voraus. So wie in mir auch ein Platz für das Begehren war. Ich hatte mit fünfzehn ein Gesicht der Lust und kannte die Lust nicht. Dieses Gesicht war sehr deutlich. Selbst meine Mutter mußte es gesehen haben. Meine Brüder sahen es. Alles begann für mich so, mit diesem sehenden, mitgenommenen Gesicht, diesen vor der Zeit umränderten Augen, vor dem Experiment.

Fünfzehneinhalb. Die Überquerung des Flusses. Wenn ich nach Saigon zurückkehre, bin ich auf Reisen, vor allem wenn ich den Bus nehme. Und an diesem Morgen nahm ich den Bus in Sadec, wo meine Mutter die Mädchenschule leitet. Die Schulferien sind zu Ende, ich weiß nicht mehr welche. Ich habe sie in dem kleinen Dienstgebäude, wo meine Mutter arbeitet, verbracht. Und an diesem Tag kehre ich nach Saigon zurück, ins Pensionat. Der Bus für Eingeborene ist vom Marktplatz in Sadec abgefahren. Wie üblich hat mich meine Mutter begleitet, hat mich dem Busfahrer anvertraut, immer vertraut sie mich den Fahrern der Busse nach Saigon an, für den Fall eines Unglücks, einer Feuersbrunst, einer Vergewaltigung, eines Überfalls von Piraten, eines schlimmen Unfalls mit der Fähre. Wie üblich hat mich der Fahrer vorn neben sich gesetzt, auf den Platz, der den weißen Reisenden vorbehalten ist.

Während dieser Reise hätte das Bild sich lösen, dem Ganzen entrissen werden können. Es hätte existieren, eine Fotografie hätte aufgenommen werden können, wie eine andere auch, anderswo, unter anderen Umständen. Aber sie ist nicht gemacht worden. Der Gegenstand war zu unbedeutend, ein Foto herauszufordern. Wer hätte schon daran denken sollen? Ein Foto hätte nur aufgenommen werden können, wäre die Bedeutung dieses Ereignisses in meinem Leben, dieser Flußüberquerung, vorauszusehen gewesen. Doch während sie stattfand, fehlte selbst das Wissen um seine Existenz. Gott allein wußte davon. Darum also existiert dieses Bild nicht. Und es konnte anders auch gar nicht sein. Es ist übersehen worden. Es ist vergessen worden. Es ist nicht losgelöst, dem Ganzen entrissen worden. Es ist gar nicht erst entstanden und verdankt diesem Mangel die Kraft, ein Absolutes zu verkörpern, sein Urheber zu sein.

Es geschieht also auf der Fähre, während der Überquerung eines Nebenarms des Mekong, der sich zwischen Vinhlong und Sadec durch die große Schlamm- und Reisebene des südlichen Kotschinchina zieht, die Ebene der Vögel.

Ich steige aus dem Bus. Ich gehe zur Reling. Ich betrachte den Fluß. Meine Mutter sagt mir manches Mal, nie mehr in meinem Leben würde ich so schöne Flüsse sehen wie diese hier, so groß, so wild, wie den Mekong und seine Nebenarme, die den Ozeanen zuströmen, diesen Wasserflächen, die in den Höhlungen der Ozeane langsam verschwinden. In diesem unabsehbaren Flachland strömen die Flüsse rasch, sie schießen dahin, als wäre die Erde abschüssig.

Ich steige immer aus dem Bus, wenn wir auf der Fähre ankommen, auch nachts, denn ich habe immer Angst, Angst, die Seile könnten reißen, so daß wir zum Meer abgetrieben würden. In der gewaltigen Strömung betrachte ich den letzten Augenblick meines Lebens. Die Strömung ist so stark, daß sie alles mitreißen würde, Gestein, eine Kathedrale, eine Stadt. Ein Sturm wütet im Innern der Wasserfluten. Wind, der sich widersetzt.

Ich trage ein Kleid aus Rohseide, es ist abgenutzt, beinahe durchsichtig. Zuvor ist es ein Kleid meiner Mutter gewesen, eines Tages zog sie es nicht mehr an, weil sie es zu hell fand, und gab es mir. Das Kleid ist ärmellos, sehr tief ausgeschnitten. Es hat jenen bräunlichen Ton, den die Rohseide durch das Tragen annimmt. Es ist ein Kleid, an das ich mich erinnere. Ich finde, daß es mir gut steht. Ich habe mir einen Ledergürtel umgebunden, einen Gürtel meiner Brüder vielleicht. Ich erinnere mich nicht an die Schuhe, die ich in diesen Jahren trug, bloß an gewisse Kleider. Die meiste Zeit stecken meine nackten Füße in Leinensandalen. Ich spreche von der Zeit vor dem Besuch der höheren Schule in Saigon. Von da an habe ich natürlich immer Schuhe getragen. An jenem Tag muß ich das berüchtigte Paar aus Goldlamé mit hohen Absätzen getragen haben. Es fällt mir nicht ein, was ich anderes an jenem Tag hätte tragen können, also trage ich diese. Billige Ladenhüter, die mir meine Mutter gekauft hat. Ich trage Goldlamé, um ins Gymnasium zu gehen. Ich gehe ins Gymnasium in Abendschuhen, die mit kleinen Verzierungen aus Straß besetzt sind. Es gefällt mir so. Ich ertrage mich nur in diesen Schuhen, und noch jetzt will ich mich so, diese hohen Absätze sind die ersten meines Lebens, sie sind schön, sie stellen alle früheren Schuhe in den Schatten, die zum Laufen und Spielen, die flachen, aus weißem Leinen.

Aber nicht die Schuhe sind das Ungewöhnliche, das Unerhörte an der Aufmachung der Kleinen an diesem Tag. Das, was an diesem Tag zählt, ist, daß die Kleine einen Männerhut mit flacher Krempe auf dem Kopf trägt, einen weichen rosenholzfarbenen Hut mit breitem schwarzem Band.

Das Entscheidende, die Zweideutigkeit des Bilds, liegt in diesem Hut.

Wie er in meinen Besitz gelangt ist, habe ich vergessen. Ich weiß niemanden, der ihn mir hätte geben können. Ich glaube, meine Mutter hat ihn mir gekauft, auf meinen Wunsch. Einzige Gewißheit, es war ein billiger Ladenhüter. Wie der Kauf zu erklären ist? Keine Frau, kein junges Mädchen trägt zu dieser Zeit in dieser Kolonie einen Männerhut. Auch Eingeborene nicht. Es muß sich folgendermaßen zugetragen haben, ich werde den Hut einfach so zum Spaß aufprobiert, mich im Spiegel beim Händler betrachtet und dabei festgestellt haben: Unter dem Männerhut ist die unangenehme Winzigkeit meiner Gestalt, dieser Makel der Kindheit, zu etwas anderem geworden. Sie hat aufgehört, eine brutale, fatale Gegebenheit der Natur zu sein. Sie ist, ganz im Gegenteil, zu etwas der Natur Widersprechendem geworden, zu einer Wahl des Geistes, plötzlich, gewollt. Plötzlich sehe ich mich, wie eine andere, wie eine andere gesehen würde, von außen, die allen zur Verfügung steht, allen Blicken zur Verfügung, dem Kreislauf der Städte, der Straßen, des Begehrens anheimgegeben. Ich nehme den Hut, ich trenne mich nicht mehr von ihm, ich habe ihn nun, diesen Hut, der allein meine ganze Erscheinung ausmacht, ich lasse nicht mehr von ihm. Mit den Schuhen muß es ähnlich gewesen sein, doch erst nach dem Hut. Sie widersprechen dem Hut, so wie der Hut dem schmächtigen Körper widerspricht, also sind sie das Richtige für mich. Auch von ihnen trenne ich mich nicht mehr, ich gehe mit diesen Schuhen, diesem Hut überallhin, hinaus, bei jedem Wetter, bei jeder Gelegenheit, ich gehe in die Stadt.

Ich habe ein Foto meines Sohnes im Alter von zwanzig wiedergefunden. Er ist in Kalifornien mit seinen Freundinnen Erika und Elisabeth Lennard. Er ist mager, so mager, daß man ihn für einen weißen Ugander halten könnte. Ich bemerke an ihm ein hochmütiges Lächeln, einen leicht spöttischen Ausdruck. Er möchte sich das verwerfliche Aussehen eines jungen Landstreichers geben. Er gefällt sich so, als Armer, mit dieser Armenmiene, dieser komischen Haltung eines jungen Mageren. Dieses Foto kommt jenem am nächsten, das von dem Mädchen auf der Fähre nicht gemacht worden ist.