12,00 €

Mehr erfahren.

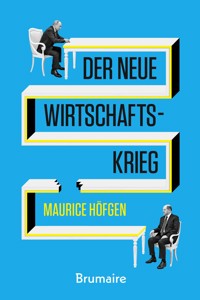

- Herausgeber: Brumaire Verlag

- Sprache: Deutsch

Wie Sanktionen als Waffe eingesetzt werden

Putins schrecklicher Überfall auf die Ukraine war eine Zäsur – auch für die Wirtschaftspolitik. Der Westen hat mit Sanktionen geantwortet, die es in dieser Härte noch nicht gab. Gleichzeitig haben sich politische Fehler der Vergangenheit gerächt: die Abhängigkeit von russischer Energie, der deutsche Investitionsstau und das Geldwäsche-Paradies im deutschen Immobiliensektor.

Ein Buch für alle, die die komplizierten Wirtschaftssanktionen und die Rolle von Zentralbanken, Energieriesen und Steueroasen verstehen wollen. Maurice Höfgen bilanziert das Vorgehen der Ampel-Regierung und erklärt, mit welchen Wirtschaftsreformen wir die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stemmen können.

Inhalt von »Der neue Wirtschaftskrieg«

Vorwort (Fabio De Masi)

Währungen als Waffe

Müdes Oligarchenlächeln

Die Kanonen der Zentralbanken

Gas, Geld und Gewissen

Macht und Märkte in Krisenzeiten

Am anderen Ende der Welt

Von hier an anders

Nachwort (Heiner Flassbeck)

Autor

Maurice Höfgen ist Ökonom, Autor und arbeitet als Referent für Finanzpolitik im Bundestag. Daneben betreibt er den YouTube-Kanal Geld für die Welt und streamt Das Wirtschaftsbriefing bei Jung & Naiv. 2020 veröffentlichte er das Buch Mythos Geldknappheit. Im September 2022 erscheint sein neues Buch Der neue Wirtschaftskrieg im Brumaire Verlag.

Stimmen über das Buch »Der neue Wirtschaftskrieg«

Ines Schwerdtner: »Kriege werden nicht nur mit Bomben, sondern auch mit Sanktionen geführt. Wie dieser neue Wirtschaftskrieg aussieht, erklärt Maurice Höfgen in seinem neuen Buch Schritt für Schritt.«

Wolfgang M Schmitt: »Endlich Klarheit! Ohne Moralismus und frei von bequemer Gefühligkeit analysiert Maurice Höfgen in diesem Buch präzise die finanzielle Kriegsführung und den weltökonomischen Stand der Dinge.«

Sarah-Lee Heinrich: »Konservative Kräfte sind gut darin, Krisenmomente zu nutzen, um Umverteilung von unten nach oben voran zu treiben. Maurice Höfgen gelingt es, wirtschaftliche Zusammenhänge glasklar zu erklären. Das schafft die Grundlage für einen anderen Politikentwurf. Einen, der das Leben von Menschen spürbar verbessert!«

Fabio De Masi: »Ob Sanktionen im Ukraine-Krieg wirken, entscheidet sich nicht in Talkshows, sondern im Finanzsystem. Dieses Buch verschafft Durchblick!«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

»Endlich Klarheit! Ohne Moralismus und frei von bequemer Gefühligkeit analysiert Maurice Höfgen in diesem Buch präzise die finanzielle Kriegsführung und den weltökonomischen Stand der Dinge.«

WOLFGANG M. SCHMITT, YOUTUBER UND AUTOR

»Konservative Kräfte sind gut darin, Krisenmomente zu nutzen, um Umverteilung von unten nach oben voran zu treiben. Maurice Höfgen gelingt es, wirtschaftliche Zusammenhänge glasklar zu erklären. Das schafft die Grundlage für einen anderen Politikentwurf. Einen, der das Leben von Menschen spürbar verbessert!«

SARAH-LEE HEINRICH,BUNDESSPRECHERIN GRÜNE JUGEND

»Kriege werden nicht nur mit Bomben, sondern auch mit Sanktionen geführt. Wie dieser neue Wirtschaftskrieg aussieht, erklärt Maurice Höfgen in seinem neuen Buch Schritt für Schritt.«

INES SCHWERDTNER, CHEFREDAKTEURIN JACOBIN

DER NEUE WIRTSCHAFTSKRIEG

SANKTIONEN ALS WAFFE

MAURICE HÖFGEN

Zweite Auflage 2023

Originalausgabe

Copyright © Brumaire Verlag GmbH

Brumaire Verlag, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin

www.brumaireverlag.de

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redigat: Carmen Giovanazzi

Coverillustration: Andy King

Gestaltung und Satz: Andy King, Andreas Faust

Schriftarten: Lyon von Kai Bernau, Wand von Andreas Faust und Stefan Endress und Plain von François Rappo

* * *

Das Buch ist all denen gewidmet, die mal wieder patschnass auf der Regenseite der Krise stehen und statt politischer Unterstützung wohlfeile Verzichtsappelle zugerufen bekommen.

* * *

Putins schrecklicher Überfall auf die Ukraine war eine Zäsur – auch für die Wirtschaftspolitik. Der Westen hat mit Sanktionen geantwortet, die es in dieser Härte noch nicht gab.

Gleichzeitig haben sich politische Fehler der Vergangenheit gerächt: die Abhängigkeit von russischer Energie, der deutsche Investitionsstau und das Geldwäsche-Paradies im deutschen Immobiliensektor.

Ein Buch für alle, die die komplizierten Wirtschaftssanktionen und die Rolle von Zentralbanken, Energieriesen und Steueroasen verstehen wollen. Maurice Höfgen bilanziert das Vorgehen der Ampel-Regierung und erklärt, mit welchen Wirtschaftsreformen wir die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stemmen können.

* * *

Maurice Höfgen erklärt in Der neue Wirtschaftskrieg,

wie die westlichen Sanktionen Putins Wirtschaft getroffen haben, welche Rolle die Zentralbanken im Währungskrieg spielen und was die deutsche Wirtschaftspolitik

hätte besser machen können.

INHALT

Vorwort

1. Rollende Panzer, eingefrorene Konten

2. Müdes Oligarchenlächeln

3. Die Kanonen der Zentralbanken

4. Gas, Geld und Gewissen

5. Macht und Märkte in Kriegszeiten

6. Am anderen Ende der Welt

7. Von hier an anders

Nachwort

Dank

Quellen

Über den Autor

VORWORT

VON FABIO DE MASIO

Liebe Leserin, lieber Leser,

der völkerrechtswidrige Krieg in der Ukraine hat Sanktionen im Energie- und Finanzsektor in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte gerückt. Der Erfolg der bisherigen Sanktionen ist an vielen Stellen zweifelhaft, gerade im Energiesektor. Warum etwa verdient Putin mit Öl, Gas und Kohle sogar mehr als vor dem Krieg? Warum liegt der Kurs des russischen Rubels heute höher als vor dem Überfall? Warum können russische Oligarchen weiterhin in Saus und Braus ihr Eliteleben führen, obwohl ihr Name auf der EU-Sanktionsliste steht?

Jahrelang haben sich zahlreiche Experten den Mund fusselig geredet, dass Deutschland ein Geldwäscheparadies ist. Dadurch wird nicht nur organisierte Kriminalität begünstigt, sondern auch die innere und äußere Sicherheit bedroht. Stichwort Terrorfinanzierung: Die Unterwanderung der Wirtschaft durch Clans, Mafia, Oligarchen und Scheichs wurde häufig mit einem Achselzucken hingenommen. Jetzt rächt sich etwa, dass wir kein echtes Immobilienregister haben, das im Unterschied zum Grundbuch die wahren wirtschaftlichen Eigentümer von Immobilien in Deutschland ausweist. Wenn man nicht weiß, was den Oligarchen gehört, lässt sich das Vermögen schlecht einfrieren. Auch der Besitz von Yachten oder teuren Kunstwerken in Zollfreilagern ist häufig ungeklärt.

Doch nicht nur Geldwäsche ist ein Thema. Bis vor kurzem noch wurde die gesamte elektronische Kommunikation der Bundesregierung (etwa die E-Mails der Minister und wahrscheinlich auch die des Bundeskanzlers), ihrer nachgeordneten Behörden sowie vieler Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden von einer Sicherheitsfirma verschlüsselt, deren Eigentümer mit kremlnahen Oligarchen bestens vernetzt ist. Die Rede ist von der Firma Virtual Solution und dem Eigentümer Nicolaus von Rintelen, der früher für den russischen Gaskonzern Novatek arbeitete.1 Novatek wiederum gehört Leonid Michelson, einem der reichsten Russen mit gutem Draht zum Kreml. Michelson war laut Rintelen dessen Mentor. Damit aber nicht genug: Auch zum abgetauchten ehemaligen Wirecard-Manager Jan Marsalek und dessen Netzwerk inklusive Fluchthelfer soll von Rintelen Kontakte gepflegt haben. Diese Recherchen musste ich auf eigene Faust mit Journalisten führen. Im Bundestag griff keine andere Fraktion außer der Linken den Ball auf. Im Februar 2022 wurde die Sicherheitsfirma verkauft, von Rintelen ist bei der Regierung aus dem Geschäft. Michelson steht in der EU nicht auf der Sanktionsliste und die Bundesregierung schweigt zu den Gründen.

Wie viel Sanktionen bringen, um Demokratie oder Frieden durchzusetzen, ist umstritten. Die Sanktionen gegen das Apartheids-Regime in Südafrika gelten als eines der wenigen Beispiele, in denen Sanktionen eine Regierung an den Verhandlungstisch zwingen konnten. Das rassistische Regime baute seine Herrschaft in Südafrika auf ein Wohlstandsversprechen für die weiße Minderheit auf. Und Wohlstand lässt sich mit Sanktionen vernichten. Auch das Apartheids-Regime ging jedoch nicht über Nacht in die Knie. Vielmehr kam es zur gegenseitigen Erschöpfung des Regimes und der Befreiungsbewegung, die vor allem aus dem sowjetischen Einflussbereich unterstützt wurde. Und der demokratische Wandel in Südafrika erfolgte unter wirtschaftsliberalen Bedingungen, zum Beispiel einer übereilten Öffnung der heimischen Märkte für den Welthandel und dem Verzicht auf staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, die bis heute Ungleichheit, Korruption und Kriminalität in Südafrika begünstigen.

Sind also Sanktionen ein geeigneter Hebel, um Putins Krieg auszubremsen und ihn an den Verhandlungstisch zu bewegen? Und wenn ja, welche Sanktionen? Was bewirken sie in Russland, was in Deutschland? Erleichtern oder erschweren die Sanktionen oder ihre spätere Aufhebung einen Verhandlungsfrieden? Gibt es für Sanktionen überhaupt einen Weg zurück?

Um diese Fragen zu beantworten, reicht es nicht, die Moralkeule zu schwingen. Denn was nützt es, wenn Putin auf den Wirtschaftskrieg mit der Drosselung von Gas reagiert, die Wirtschaft kollabiert und Putin dadurch Zwietracht säen kann? Oder wenn Saudi-Arabien das billige Öl von Russland kauft und uns im Gegenzug deren teures Öl verkauft? Was ist damit gewonnen, wenn wir die zu große Abhängigkeit von Putin gegen eine zu große Abhängigkeit von US-Fracking-Gas oder dem Scheich von Katar tauschen und die Energiewende ausbremsen? Gleichwohl könnten Sanktionen Technologieimporte langfristig erschweren und ein Faustpfand in Verhandlungen sein.

Die einen sagen, Boykotte seien gelebte Solidarität mit der angegriffenen Ukraine. Oder noch drastischer: An unseren Händen klebe Blut, weil unsere Öl- und Gas-Euros Putins Panzer und Soldaten finanzieren. Finanziert Putin nicht den Krieg in Rubel? Wie soll das dann die Panzer stoppen? Und wie kommt Deutschland klar, wenn durch die Pipelines nichts mehr fließt? Drohen dann Krise und Preissprünge? Wenn ja, ist der Zweck von Sanktionen nicht vor allem, dass sie Putin möglichst stark und uns möglichst wenig schaden? Unter Ökonomen herrschte ein erbitterter Streit um die Frage, was ein Boykott für Deutschland bedeuten würde.

Klar ist: Sinnvolle Antworten auf diese komplexen Fragen findet nur, wer ein Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen und einen Durchblick im Geldsystem hat. Maurice Höfgen, mein früherer Mitarbeiter und laut einer Tageszeitung einer der spannendsten Nachwuchsökonomen Deutschlands, hilft damit in diesem Buch aus und widmet sich den drängenden Fragen. So viel ist sicher: Nach Lektüre des Buches ist man schlauer. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und Nachdenken!

Fabio De Masi war stellvertretender Vorsitzender und finanzpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und zuvor Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments. Der Ökonom und »Finanzdetektiv« machte sich mit der Aufklärung von Finanzskandalen wie Cum-Ex oder Wirecard einen Namen.

ROLLENDE PANZER, EINGEFRORENE KONTEN

Sonntags in Berlin. Der Bundestag trifft sich zur Sondersitzung. Aus ganz Deutschland sind die Abgeordneten aus ihren Wahlkreisen angereist. Auch die Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung schieben Sonderschichten. Ohne Techniker, Stenographen, Plenarassistenten und Sicherheitskräfte geht im hohen Haus nämlich nichts. Grund der Sondersitzung: Wladimir Wladimirowitsch Putin. So heißt Russlands Präsident mit vollem Namen. Putin überfällt seinen Nachbarn. Seit drei Tagen fliegen russische Raketen auf ukrainische Städte. »Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents«, beginnt Bundeskanzler Olaf Scholz seine Rede.1 Ein historischer Moment. Und viel mehr eine Rede an die Nation als eine Rede an den Deutschen Bundestag. Scholz wiederholt: »Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.« Insgesamt fünfmal benutzt er in seiner dreißigminütigen Rede den Begriff »Zeitenwende« und macht ihn damit wahrscheinlich zum Symbol für seine Kanzlerzeit. Scholz’ »Zeitenwende« ist das »Es ist ernst« von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel.2 Diese Worte wählte Merkel am 18. März 2020 in ihrer TV-Ansprache zur Corona-Krise. Wohlgemerkt: In der einzigen spontanen TV-Ansprache während ihrer gesamten 16-jährigen Amtszeit. Den Worten folgten Taten. Kurz darauf trat der erste Lockdown in Kraft. Und auch Scholz versprach, seiner Zeitenwende Taten folgen zu lassen: hundert Milliarden für die Bundeswehr, ab sofort jedes Jahr mehr als zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung, Waffenlieferungen an die Ukraine und Wirtschaftssanktionen gegen Russland. All das hat die politischen Koordinaten verändert: die Russlandpolitik der SPD, das Erbe von Angela Merkel, den Pazifismus der Grünen und den staatlichen Sparwahn der FDP. Zumindest vorübergehend. Denn Energiepolitik sei jetzt Sicherheitspolitik, so der Kanzler. Wind- und Solarkraft heißen jetzt »Freiheitsenergien«, in die massiv investiert werden müsse, so Finanzminister Christian Lindner in seiner Rede. Und auch Deutschland komme nicht mit »sauberen Händen« aus einem Krieg in Europa, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Während die Bundespolitik sich schüttelt, demonstrieren am Sonntagmittag Hunderttausende am Brandenburger Tor, wenige hundert Meter vom Bundestagsplenum entfernt. Für Frieden, gegen Krieg. Für die Ukraine, gegen Putin. Viele mit blau-gelben Fahnen.

Vier Tage zuvor in New York. Das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen (UN) ist am späten Mittwochabend zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen – auf Wunsch der Ukraine. Das Treffen des Sicherheitsrates wurde einberufen, um den Krieg zu verhindern. Auslöser war die letzte Provokation Putins vor dem vollständigen Einmarsch. Er hat die beiden Separatistengebiete Luhansk und Donezk in der Ost-Ukraine als unabhängige »Volksrepubliken« anerkannt und gleichzeitig mit Vertretern der prorussischen Gebiete einen Vertrag abgeschlossen, der die Stationierung russischer Soldaten umfasst. Aus Sicht der Ukraine heißt das: Russische Soldaten im eigenen Land. Während vorher viele nicht mit einem Einmarsch Putins gerechnet hatten, kippt spätestens damit die Stimmung. Im Vorfeld der Sitzung nannte die US-amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield den Schritt als »Vorwand für eine weitere Invasion der Ukraine«.3 Sie sollte Recht behalten. Die Sitzung wird in die Geschichtsbücher eingehen. Im Nachhinein könnte man meinen, sie wär für einen schlechten Film so geskriptet worden. Als der Gong ertönt, um die Sitzung zu eröffnen, ergreift der russische Vertreter Wassili Nebensja das Wort. Er leitet die Sitzung, weil Russland im Februar 2022 turnusmäßig der Vorsitz des Sicherheitsrates zufällt. Was für ein Hohn, mag man denken. Nebensja, 60 Jahre alt, war von 2013 bis 2017 stellvertretender Außenminister Russlands. Seitdem ist er Putins Botschafter bei der UN. Dort hat er den Ruf eines »hartleibigen wie scharfzüngigen Diplomaten«.4 Fast zeitgleich mit Beginn der Sitzung verkündet Putin den Beginn des Einmarsches. UN-Generalsekretär António Guterres, sozusagen Chef der Vereinten Nationen, sitzt direkt neben Nebensja. »Ich dachte, es wird nichts Ernstes passieren. Und ich lag falsch«, folgert Guterres in seinem Eingangsstatement. An Russlands Machthaber gerichtet sagt er: »Präsident Putin, im Namen der Menschlichkeit: Bringen Sie Ihre Truppen zurück nach Russland!«5 Dann ist der ukrainische Botschafter dran. »Es ist zu spät, meine lieben Kolleginnen und Kollegen“, sagt der ukrainische Botschafter Sergiy Kyslytsya mit einem Gesicht aus Frust und Verzweiflung. Sein vorbereitetes Statement sei jetzt längst »nutzlos« geworden. Er habe den russischen Botschafter eigentlich vor laufender Kamera fragen wollen, ob er versprechen könne, dass russische Truppen nicht auf Ukrainer schießen werden. Das habe sich vor 48 Minuten erübrigt. Aufgebracht, mit lauter Stimme, aber um Fassung ringend, fordert er alle Anwesenden auf, »alles zu tun, um diesen Krieg zu stoppen.« Nebensja, der russische Vertreter, solle gefälligst sofort sein Handy nutzen, um Putin und Außenminister Sergei Lawrow in Russland anzurufen, damit die Aggression gestoppt werde. Nebensja aber wiegelt mit eiskalter Miene ab. Er habe bereits alles gesagt und habe außerdem nicht vor, den Außenminister zu wecken.6 Zynische Szenen. Wenig überraschend verfolgt auch Nebensja die bis heute geltende russische Sprachregelung, wonach Russland keinen Angriff oder gar Krieg gegen die Ukraine führe, sondern eine militärische Spezialoperation im Donbass umsetze – zur Befreiung der ukrainischen Bevölkerung. Macht der Propaganda. Deutschland hat zu diesem Zeitpunkt keinen Sitz im Sicherheitsrat, ist aber wegen der besonderen Vermittlerrolle im Konflikt zwischen beiden Ländern als Gast geladen und durch die UN-Botschafterin Antje Leendertse vertreten. Leendertse, 59 Jahre, vorher Staatssekretärin von Ex-Außenminister Heiko Maas und erst seit wenigen Monaten als UN-Diplomatin für Deutschland tätig, verurteilt den Angriff als Bruch des Völkerrechts und kündigt Russland schwere Konsequenzen an: »Die russische Aggression wird politisch, wirtschaftlich und moralisch einen beispiellosen Preis haben.« Als die Sitzung etwas mehr als eine Stunde alt ist, erreicht die nächste Hiobsbotschaft die hitzige Runde: Russische Raketen fallen auf die Ukraine. Der ukrainische Botschafter erhält ein weiteres Mal das Wort. Sein letzter Satz an Nebensja: »Es gibt kein Fegefeuer für Kriegsverbrecher. Sie fahren direkt zur Hölle, Botschafter!«7 Danach beendet Nebensja die Sitzung. Guterres verlässt sichtlich bewegt den Raum. Das sei der »traurigste Moment« in seinem Dienst als Generalsekretär der Vereinten Nationen, resümiert der Generalsekretär.

Zeitgleich in der Ukraine. Betäubend laute Explosionen, grelles Feuer, tiefdunkle Rauchschwaden, schrille Sirenen. Der russische Angriff hat begonnen. Im Morgengrauen fallen Raketen auf die ukrainische Infrastruktur, fliegen Hubschrauber mit Fallschirmjägern über die Städte, passieren Panzerkolonnen die Grenzen. Ukrainer werden aus ihren düsteren Vorahnungen in eine traumatische Wirklichkeit gerissen. Kinder, die sich aus Angst unter der Bettdecke verstecken. Mütter, die panisch Fenster schließen und Nachrichten einschalten. Feuerwehrkräfte, die Brände löschen. Polizisten, die Überreste von Raketen inspizieren. Soldaten, die bereits ausrücken müssen. Männer, die jetzt womöglich Soldaten werden. Die Normalität hat ein jähes Ende gefunden. Der Alltag ist vorbei. In Kiew, der Hauptstadt der Ukraine, füllen sich die Luftschutzbunker und die Straßen mit Menschen. Auch hier gab es Explosionen. Nach kurzer Zeit sind die Wege, die aus Kiew herausführen, verstopft. Ebenso die Bahnhöfe. Tausende greifen ihre nötigsten Sachen und versuchen zu fliehen. Ein paar Klamotten, die wichtigsten Wertgegenstände, Bargeld, den Hund, die Katze, ein Kuscheltier für die Tochter, mehr geht nicht. Der Rest wird zurückgelassen. Für wie lange, ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar. Lange Schlangen an den Tankstellen und vor den Bankautomaten. Benzin und Bargeld drohen auszugehen. Luke Harding, Journalist beim britischen Guardian und als Korrespondent in Kiew, beschreibt die Stimmung am frühen Morgen auf dem Nachrichtendienst Twitter als »eine Mischung aus Angst, Schock und stillem Trotz«. Erst am Vorabend hat das ukrainische Parlament mit großer Mehrheit den landesweiten Ausnahmezustand beschlossen. Das ist nötig, um Ausgangssperren und Zwangsräumungen zu verhängen sowie Schutzvorkehrungen etwa für öffentliche Einrichtungen zu treffen. Am selben Abend, wenige Stunden vor dem Einmarsch, wendet sich Präsident Wolodymyr Selenskyj noch mit einer Fernsehansprache an die russische Bevölkerung – in russischer Sprache. »Ich habe heute versucht, mit dem Präsidenten Russlands zu telefonieren. Die Antwort war: Stille. Stille aber sollte im Donbass herrschen. Daher möchte ich mich heute an alle Bürger Russlands wenden«, beginnt Selenskyj. Er beschreibt die gefährliche Lage: »Die kleinste Provokation, der kleinste Funke – und alles kann in Flammen stehen.« Er versucht, die russische Propaganda zu entkräften. Doch seine Rede zeigt keine Wirkung. Stunden später muss Selenskyj das Kriegsrecht verhängen und die Generalmobilmachung ausrufen. Wehrpflichtige und Reservisten werden in die Armee berufen. Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren dürfen das Land nicht verlassen. Deshalb sind es vor allem Frauen und Kinder, die fliehen. In Zahlen: Von den rund 610.000 Ukrainern, die bis Ende April 2022 nach Deutschland flüchten, sind 40 Prozent Kinder. Und 80 Prozent der Erwachsenen wiederum sind Frauen.8 In den Tagesthemen vom 24. Februar 2022 berichtet eine Dolmetscherin aus Kiew unter Tränen, dass ihr 24-jähriger Sohn, eigentlich Designer, freiwillig zur Armee geht und nicht bei der Familie bleibt. Dieses Einzelschicksal ist nur ein Beispiel für Millionen Ukrainer, die an diesem Tag gezwungen sind, harte Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die am Ende über Leben und Tod bestimmen, über das Glück und Unglück ganzer Familien und letztlich über das Schicksal der gesamten Ukraine. Paare müssen sich an Bahnhöfen verabschieden. Sie flieht vor den Bomben. Er muss Bomben in einem zu diesem Zeitpunkt aussichtslosen Kampf stoppen. Der Schrecken des Krieges hat viele trauernde Gesichter. Allein an diesem ersten Tag verlieren 130 Ukrainer ihr Leben.9 Viele weitere sind verletzt oder traumatisiert, Hunderttausende nun auf der Flucht. Die ukrainische Armee gilt als unterlegen. Präsident Selenskyj fordert eine weltweite Anti-Putin-Koalition. Per Videobotschaft richtet er sich an sein Land: »Wir haben die Weltführer aufgerufen, alle möglichen Sanktionen gegen Putin zu betätigen, eine massive Verteidigungsunterstützung in die Wege zu leiten, den Luftraum über der Ukraine für den Aggressor zu schließen.«10 So wird es kommen.

Zwei Tage zuvor in Paris. Die Außenminister der Europäischen Union (EU) treffen sich. Schon wieder. Am Tag vorher schon war man zum üblichen Außenministertreffen in Brüssel zusammengekommen. In Paris aber ist für 16 Uhr ein informelles Treffen aus dringenden Gründen anberaumt. Es geht um Sanktionen gegen Russland. Die EU-Kommission hatte wochenlang an einer Sanktionsliste gefeilt. Für den Fall der Fälle. Und dieser trat in dem Moment ein, als Putin die Separatistengebiete als unabhängige Republiken anerkannt und russische Soldaten entsandt hatte. Bundeskanzler Olaf Scholz ließ schon einige Tage vorher verkünden, die EU-Sanktionen seien »abschließend vorbereitet«. Diskutiert wird in Frankreichs Hauptstadt nun über die Frage, welche Sanktionen von der Liste schon jetzt verhängt werden sollen – und welche Pfeile noch im Köcher bleiben. Einige Stunden verbringen die 27 Minister über der Liste. Vor allem die baltischen Staaten pochen auf Sanktionen, die so scharf wie möglich sein sollen. Zur Abschreckung. Deutschland und Frankreich wollen das Gegenteil. Ein klares Zeichen senden, aber nicht alles auf den Tisch legen. Am Ende wird das Paket einstimmig beschlossen. Die militärische Aggression Russlands wird mit einer finanziellen Aggression der EU gekontert. Anders gesagt: Mit diesem ersten von sieben aufeinanderfolgenden Sanktionspaketen bis Ende Juli 2022 beginnt der Wirtschaftskrieg. Mit dem ersten Paket wird der Handel russischer Staatsanleihen verboten. Das Gleiche gilt für quasi alle Geschäfte mit Firmen und Personen aus den Separatistengebieten im Osten des Landes. Handel mit Waren, Immobilien, Finanz- oder Tourismusdienstleistungen sind gleichermaßen betroffen. Die 351 Abgeordneten der russischen Staatsduma, die am Vortag für die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk stimmten, kommen auf die EU-Sanktionsliste. Ebenso auf der Liste stehen hochrangige Militärs und einige Mitglieder der Regierung, etwa der Verteidigungsminister Sergei Shoigu oder Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow – jedoch nicht Außenminister Lawrow oder Präsident Putin. Nicht an jenem 22. Februar 2022. Außerdem werden einige wichtige Journalisten und Geschäftstreibende auf die Liste gesetzt. Zum Beispiel die Chefredakteurin von Russia Today, Margarita Simonjan, oder der Präsident der großen Staatsbank VTB, Andrei Leonidowitsch Kostin. Gelistete Personen dürfen nicht mehr in die EU einreisen, keine Geschäfte mehr in der EU abwickeln. Sämtliche ihrer in der EU vorhandenen Vermögenswerte werden eingefroren. Die Liste gilt längst nicht nur für Personen, sondern auch für Firmen. So landet etwa auch die Promsvyazbank auf Liste: Eine russische Staatsbank, die den russischen Verteidigungssektor und das russische Militär finanziell unterstützt.11 Deutschland geht sogar noch weiter. Scholz lässt die Genehmigung der Erdgaspipeline Nord Stream 2 stoppen. Die 1230 Kilometer lange Pipeline ist schon seit September 2021 fertiggestellt, aber wegen fehlender Zertifizierung der Betreibergesellschaft noch nicht in Betrieb. Ein politisch heißes Eisen für die SPD.

Zwei Tage später, abends in Brüssel. Der grausame Überfall Putins läuft seit circa 14 Stunden. Die Regierungschefs der EU kommen zum Sondergipfel zusammen, der bis in die Nacht dauern wird. Gemeinsam beugen sich die Regierungschefs wieder über die Sanktionsliste. Was noch in Paris an Pulver trocken geblieben ist, soll mit den neuen Sanktionen jetzt verschossen werden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell setzt die Latte hoch, als er vom härtesten Sanktionspaket, das die EU je erwogen habe, spricht.12 So einig sich die Staaten grundsätzlich sind, so sehr spaltet sie die Frage, wie weit die Sanktionen gehen sollen. Besonderer Streitpunkt: Der Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-System, dem internationalen Kommunikationsnetzwerk der Banken. Ein Ausschluss würde russische Banken gewissermaßen aus dem westlichen Finanzsystem hinauswerfen. Bundeskanzler Scholz ist dagegen, weil er fürchtet, Russland würde im Gegenzug das Gas abdrehen, wenn Probleme bei dessen Bezahlung auftreten. Dabei hat er Österreichs Kanzler Karl Nehammer an seiner Seite. Kein Wunder, denn Österreich ist noch viel abhängiger von russischem Gas als Deutschland. Auch Italiens Ministerpräsident Mario Draghi soll an dem Abend gegen die finanzielle Atombombe sein, wie der SWIFT-Ausschluss in den Medien überzogenerweise beschrieben wird. Im Berliner Kanzleramt hatte sich die regierende Ampel-Koalition auf eine Linie geeinigt: Putins Öl und Gas sollen weiter fließen. Das Risiko für eine handfeste Wirtschaftskrise hierzulande sei zu groß. Das Credo: Nichts tun, was Deutschland mehr schadet als Putin. In den Worten von Christian Lindner: »Es darf keinen Anlass geben, dass notwendige Lieferungen von Rohstoffen unterbrochen werden. Es geht darum, größten Druck auszuüben, ohne unsere Position gegenüber Putin strategisch zu schwächen.« In den Worten des Kanzlers: »Sanktionen dürfen die europäischen Staaten nicht härter treffen als die russische Führung; das ist unser Prinzip.«13 Das Recherchezentrum Correctiv findet diesen Grundsatz auch in internen Dokumenten. Die Sanktionen müssten »Russland mehr schaden als uns«, steht dort schwarz auf weiß.14 Folglich bleibt SWIFT außen vor, als spät am Abend das zweite Sanktionspaket veröffentlicht wird. Die Liste der sanktionierten Personen hingegen wird verlängert. Jetzt stehen auch Putin und sein Außenminister Lawrow darauf, ihr in der EU angelegtes Vermögen wird eingefroren. Vielen russischen Banken werden die Geschäfte in der EU verboten – ausgenommen sind jene, die im Energiegeschäft tätig sind. Damit werden insgesamt rund 70 Prozent des russischen Bankenmarktes vom europäischen Kapitalmarkt abgeschnitten. Dazu kommen Exportkontrollen für Hightech-Produkte und Exportverbote für den Transportsektor. Das Kalkül: Ohne Ersatzteile und Technik muss Russland früher oder später ganze Verkehrsflotten lahmlegen. Verboten wird auch der Verkauf von Maschinen und Technologien für die Modernisierung der Ölraffinerien. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt Russland den Wirtschaftskrieg: »Diese Sanktionen werden die Fremdkapitalkosten Russlands erhöhen, die Inflation antreiben und schrittweise die industrielle Basis Russlands schwächen.«15

Wiederum zwei Tage später, am 26. Februar 2022 in Berlin. Scholz sitzt am frühen Samstagabend in einer gemeinsamen Videokonferenz mit US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Kanadas Premierminister Justin Trudeau und Italiens Regierungschef Mario Draghi. Es geht wieder um Sanktionen. Die deutsche Regierung ist mit ihrer SWIFT-Blockade international unter Druck geraten – und steht mittlerweile auch in der EU fast alleine da. Österreich und Italien haben ihre Haltung zum Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-System geändert. Auch Deutschland muss sich bewegen. Scholz will aber bloß keine Schnellschüsse. Zu sehr fürchtet er den drohenden Gasboykott, wenn Gasrechnungen nicht mehr ordnungsgemäß abgewickelt werden können. Er weiß um die Verletzlichkeit Deutschlands und sucht daher einen Kompromiss. Nicht alle Banken sollen ausgeschlossen werden und auch nicht sofort, so die Linie der Ampel. Die Videoschalte endet mit einer Einigung und einer ungeahnten Finanzbombe. Deutschland schließt sich einem SWIFT-Ausschluss mit Ausnahmen an. Sieben russische Banken sollen vom Netzwerk abgeklemmt werden. Noch nicht betroffen sind die Sberbank, die größte russische Bank und die Gazprombank, über die Gasgeschäfte abgewickelt werden.16 Viel härter ist allerdings eine andere Sanktion. Die Länder einigen sich darauf, die Vermögen der russischen Zentralbank einzufrieren. Geschäfte mit ihr werden verboten. Auf einen Schlag verliert Russland Zugriff auf Wertpapiere und Währungsreserven im Wert von mehreren hundert Milliarden Euro und US-Dollar. Anders gesagt: Die russische Zentralbank wird entwaffnet. Mit diesem Geld kann Russland nun keine Importe mehr bezahlen und auch die eigene Währung, den Rubel, nicht mehr stützen. Der Treffer sitzt. Viel mehr noch als der Ausschluss aus SWIFT, auf den Russland sich längst vorbereitet hatte. In den Tagen darauf befindet sich der Rubel im freien Fall, steuert auf ein Rekordtief und verliert rund die Hälfte seines Werts. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dürfte für einen kurzen Moment ein Siegeslächeln auf den Lippen gehabt haben.

[Grafik 1] Kursentwicklung Rubel / Euro Vereinfachte Kursentwicklung

Der Montag danach in Moskau. »Die wirtschaftliche Realität hat sich erheblich verändert«, räumt Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidialamtes, am Montagmorgen ein. »Das sind schwere Sanktionen, sie sind problematisch.« Russland aber sei vorbereitet, die Pläne liegen in der Schublade. »Es gibt Reaktionspläne, sie wurden entwickelt und werden umgesetzt, sobald Probleme auftauchen«, bekräftigt Peskow. Vor allem die Sanktionen gegen die russische Zentralbank dürften den Kreml überrascht haben. Am Vortag hatte Putin als Reaktion auf die Sanktionen die Atomstreitkräfte des Landes in Alarmbereitschaft versetzt. Eine Gegenprovokation nach dem Prinzip Abschreckung. Spätestens seit dem Einmarsch in die Ukraine gilt Putin als unberechenbar. Ein unwägbarer, kriegsführender Putin mit Atomwaffen – das macht vielen Angst vor weiteren Eskalationen. An jenem Montag beruft Putin einen Krisengipfel mit seinen ökonomischen Experten ein. Tagungsort: Ein langer Tisch. Putin sitzt vor Kopf. Seine Zentralbankchefin Elwira Nabiullina, sein Finanzminister Anton Siluanow und der Vorstandschef der Großbank Sberbank, Herman Gref, sitzen am anderen Ende des Tisches. Meterweit entfernt. Die Runde berät, wie der Rubel gerettet und die Sanktionen gekontert werden können. Das Ergebnis präsentiert Zentralbankchefin Nabiullina am Nachmittag bei einer Pressekonferenz. Sie wirkt sichtlich erschöpft. Das Gesicht ist blass, ihre Stimme schwach, die Sätze kurz. Sie verzichtet auf eine Einleitung und beginnt gleich mit der beschlossenen Zinserhöhung. Sie will den Termin schnell hinter sich bringen. Die Pflicht erledigen. Auch ihre Kleiderwahl spricht Bände. Sonst in farbenfrohen Blusen und Jacketts gekleidet, erscheint sie diesmal ganz in schwarz. Auf ihr Markenzeichen – eine symbolische Brosche am Kragen des Blazers, um ihre geldpolitische Entscheidung zu unterstreichen – verzichtet sie an diesem Tag. Nabiullina hebt den Leitzins drastisch an, sie macht die Moskauer Börse dicht und Wertpapierhändlern verbietet sie, russische Wertpapiere im Besitz von Ausländern zu verkaufen. Russische Firmen müssen ab sofort 80 Prozent ihrer Deviseneinnahmen in Rubel tauschen. Ihre eigene Skepsis gegen den Krieg, der diese unkonventionellen Maßnahmen nötig macht, kann die Zentralbankerin kaum verbergen. Menschen aus ihrem Umfeld sollen diesen Eindruck gegenüber russischen Journalisten bestätigt haben.17 Die Agentur Bloomberg berichtet später, dass sie Putin an diesem Tag um ihre eigene Entlassung gebeten haben soll.18 »Ich habe ja Ökonomie und nicht Fäkalienreinigung studiert«, lautete ihre Begründung.19 Putin aber lehnt ab. Auf seine wichtigste Bankerin kann und will er im Wirtschaftskrieg gegen den Westen nicht verzichten.

»Trau, schau, wem!«

Die Chronologie ließe sich fortführen. Etliche weitere Sanktionen wurden seither beschlossen. Von beiden Parteien. Seitens der EU folgt ein Kohle- und Ölembargo, der SWIFT-Knockout für die große russische Sberbank und vieles mehr. Russland wiederum dreht selbst den Gashahn Stück für Stück zu, findet in Indien und China neue Großabnehmer für seine Rohstoffe und Energien, liefert der EU weniger Getreide, Dünger und Maschinen und akzeptiert für seine Exporte an »unfreundliche Staaten« nur noch Rubel. Wie all das genau funktioniert und wirkt, besprechen wir im Laufe dieses Buches.

Wenn man es genau nimmt, hat der Wirtschaftskrieg sogar schon acht Jahre früher begonnen. Nämlich mit der Annexion der Krim. Seit März 2014 wurden mehr als 2750 Sanktionen gegen russische Personen und Firmen verhängt.20 Etwa gegen den damals neu »gewählten« Premierminister der Krim, gegen einzelne russische Mitglieder aus Regierung und Parlament sowie gegen russische Militärs. Nach und nach wurde die Liste auf 185 Personen und 48 Unternehmen ausgeweitet, vor dem Krieg zuletzt im Oktober 2021.21 Wer auf der Liste steht, bekommt sein Vermögen eingefroren, kann etwa keine Überweisungen mehr tätigen und darf nicht mehr in die EU reisen. Außerdem dürfen keine Waren mit Ursprung »Krim« mehr gekauft, keine Immobilien mehr erworben und bestimmte Güter nicht mehr an die Krim verkauft werden. Das Ausfuhrverbot gilt für jene Güter, die für das Öl- oder Gasgeschäft auf der Krim gedacht sind, und für jene, die einen doppelten Verwendungszweck (sogenannten Dual Use) haben, also zivil und militärisch eingesetzt werden können wie zum Beispiel Antennen, Computerchips oder Navigationssysteme. Einigen russischen Banken, Ölkonzerne und Rüstungsfirmen wird der Zugang zum Kapitalmarkt in der EU erschwert, ihre Anleihen dürfen nicht mehr in der EU gehandelt werden und sie erhalten nur noch sehr kurzfristige Kredite mit einer Laufzeit von unter 30 Tagen.22

Die kurze Chronologie zeigt aber schon: Putins militärischer Angriffskrieg hat einen heißen Wirtschaftskrieg entfacht. Während russische Truppen teilweise verwunderlich alte Artillerie bedienen, drückt der Westen Knöpfe im modernen Finanzsystem. Die Schüsse und Raketen fallen in der Ukraine, die Sanktionen weltweit. Man stelle sich die Geld- und Warenströme der globalisierten Welt auf einer Landkarte vor Rot das Geld, Blau die Waren, einmal gezeichnet am 21. Februar 2022 und einmal gezeichnet heute. Die Bilder wären kaum miteinander vergleichbar. Der Krieg stellt die Weltwirtschaft an allen Ecken und Enden auf den Kopf. Und damit auch alte Gewissheiten – politische und wirtschaftliche.

Dazu gehört vor allem die »Wandel durch Handel«-Doktrin. Diese entstand gemeinsam mit dem Energiegeschäft zwischen Deutschland und Russland, der sogenannten Gas-Connection, die 1970 mit einem riesigen Gasröhrendeal ihren Anfang nahm. Es waren die Zeiten eines alten Wirtschaftskrieges, besser gesagt des Systemkrieges zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Der milliardenschwere Gasdeal mit der Sowjetunion markierte damals die Abkehr der Embargopolitik, die im Wettrennen der Systeme dafür sorgen sollte, ökonomischen Fortschritt der Gegnerin zu verhindern. Der Gasdeal sah den Bau einer Pipeline vor, die über zwei Jahrzehnte lang Erdgas aus Sibirien in die Bundesrepublik befördern sollte. Bekannte deutsche Großfirmen fädelten den Deal ein: Die Deutsche Bank gab Kredite, Mannesmann lieferte Röhren und Ruhrgas verteilte das ankommende Gas. Politisch eingefädelt wurde das Ganze von SPD-Kanzler Willy Brandt, während die späteren Bundeskanzler Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel das Energiegeschäft mit Russland weiter ausbauten. Die Gas-Connection erwies sich ein halbes Jahrhundert lang als Win-win-Situation: Deutschland bekam stets verlässlich günstiges Gas und Russland als die damalige Sowjetunion erhielt im Gegenzug Devisen, also erst die Deutsche Mark und später den Euro. Ein Rückblick zeigt, wie krisenfest die Gas-Connection wirklich war: Sie überlebte beide Ölkrisen, den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan, den Showdown des Systemkrieges bis zum Fall des Eisernen Vorhangs, ja sogar die Annexion der Krim im Jahr 2014.23

Knappe Energie ist ein scharfes Schwert der Machtpolitik. Und Machtpolitik ist opportunistisch. Das zeigte sich auch schon damals. Um den lukrativen Gasröhren-Deal mit Deutschland einzuhalten, war die sowjetische Regierung bereit, bei den eigenen Teilrepubliken und den Brüderstaaten zu kürzen. Ukraine, Weißrussland und auch die DDR mussten immer wieder schmerzhafte Kürzungen hinnehmen. Ein anderes Beispiel ist Litauen. Als Litauen 1990 seine Unabhängigkeit erklärte, stellte die Sowjetunion dem kleinen Land für drei Monate Öl und Gas ab.24 Ein herber Schlag, denn Litauen war energiewirtschaftlich abhängig. Lange Schlangen an den Tankstellen, frierende Menschen in den Wohnungen, ausfallende Produktion markierten eine harte Zeit. In gewisser Weise blühte dem Land das, wovor in Deutschland gewarnt wird, wenn durch die Pipeline Nord Stream 1 zu wenig oder gar keine Energie mehr fließen sollte. Andere Staaten wurden von der Energieblockade gegen Litauen eingeschüchtert. Aus den Pipelines zu den Nachbarstaaten, die den Lebensstandard durch Energieversorgung sichern und verbessern sollten, wurden Machthebel, um andere Länder unter Druck setzen zu können.25

1989 wurden diese Hebel dem Unternehmen Gazprom unterstellt, was ab 1992 als Aktiengesellschaft firmierte. Die Spitze des Unternehmens wurde politisch besetzt: Unter Michail Gorbatschow mit dem ehemaligen Gasminister, unter Boris Jelzin mit dem Vize des Gasministers. Putin hat seit 2001 Alexei Miller dort installiert. Er ist einer seiner engsten Vertrauten, langjähriger Weggefährte, aus Putins Geburtsstadt Sankt Petersburg, studierter Ökonom, mittlerweile 60 Jahre alt, stinkreich und erschreckend einflussreich.26 Miller sitzt mit Putin an den Hebeln der Machtmaschine. Lieferkürzungen, Preisänderungen und Erpressungen gehören zum Geschäft. Die Ukraine kann davon ein Klagelied singen. Ende 2005 diktierte Gazprom der Ukraine neue, höhere Preise. Als sich die Ukraine weigerte, diese hinzunehmen, klemmte Miller im Auftrag Putins der Ukraine das Gas zum 1. Januar 2006 ab. Mitten im eiskalten Winter. Drei Tage später knickte die Ukraine ein und akzeptierte die höheren Preise.27 Dies ist nur eine von vielen Geschichten, die sich von der Machtmaschine erzählen ließen. Erinnert sei an eine alte Redewendung: »Trau, schau, wem«.

Auch im derzeitigen Wirtschaftskrieg spielt das Sprichwort eine Hauptrolle. Die Macht über Gaslieferungen ist das Ass im Ärmel von Wladimir Putin, der damit Druck ausübt, Psychospielchen treibt und nebenbei so viel verdient wie nie zuvor. Seine Intrigen sind gezielt vorbereitet. Das sieht man etwa an der deutschen Gazprom-Tochterfirma Astora, die seit 2015 den größten deutschen Gasspeicher betreibt. Der Speicher liegt in Rehden, 2.000 Meter unter der Erde und ist so groß wie 910 Fußballfelder. Er fasst ein Erdgasvolumen, mit dem rund zwei Millionen Haushalte ein Jahr lang versorgt werden könnten.28 Das Problem: Der Speicher wurde bewusst leerlaufen gelassen, während andere Betreiber nach dem Winter 2021 längst dabei waren, ihre Speicher wieder aufzufüllen – das übliche Vorgehen, um auf den nächsten Winter vorbereitet zu sein. Gazproms Astora verhielt sich anders. Das Kalkül ist offensichtlich: Je mehr Gas Deutschland braucht, desto größer Putins Hebel im Wirtschaftskrieg. Wohlgemerkt: Der Riesenspeicher wurde erst 2015 von Wintershall, einer Tochter des riesigen Chemiekonzerns BASF, an Astora, die Tochter von Gazprom, verkauft. Genauer gesagt: Getauscht. Denn Wintershall bekam im Gegenzug für den Verkauf des Speichers eine Beteiligung an Gazproms Öl- und Gasfeldern in Sibirien. Das war – wohlgemerkt – ein Jahr nach der Krim-Annexion. Zu dieser Zeit gab es schon die ersten Wirtschaftssanktionen. Kurzzeitig stand der Deal wegen der Annexion auf der Kippe, wurde aber nach Abschluss des Minsker Abkommens noch im selben Jahr durchgewunken.

All das beweist: 50 Jahre stabile Lieferungen sind kein Grund für blindes Vertrauen. Im Mai 2021, zum Auftakt des Bundestagswahlkampfes, behauptete Olaf Scholz im TV-Duell gegen Annalena Baerbock und Armin Laschet im WDR-Europaforum noch: »Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir sehr abhängig wären von diesem russischen Gas. Das ist aber, wenn man den Energiemix in Deutschland insgesamt betrachtet, nicht richtig.« Schlecht gealtert, würde man heute sagen. Im Mai letzten Jahres kamen mehr als die Hälfte der deutschen Gasimporte aus Russland. Dass er sich mit diesem Satz zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, weiß der heutige Kanzler selbst. Aus Ehrfurcht vor den mächtigen Hebeln Putins an der Energielogistik war er bei Sanktionen gegen Russland stets vorsichtig und hat sich von Anfang an klar gegen ein Gasembargo gestellt. Denn die Machtmaschine der Gaslieferungen hält Deutschland über Wasser. Heute eine bittere Einsicht, im Rückblick politische Naivität – und über die letzten 50 Jahre insbesondere ein lohnenswerter Deal.