Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Anton Pustet Salzburg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Meine Tante Jolesch heißt Onkel Franz: Wie Friedrich Torberg seine legendäre Tante Jolesch, gibt uns Klaus Ranzenberger seinen Onkel Franz an die Hand. Wohnhaft im schönen Innviertel, bringt er uns diesen Landstrich und seine liebenswerten Menschen näher. Er nimmt uns mit an Schauplätze wie den Stammtisch oder den Markt und gibt uns Einblick in Anekdoten und den Innviertler Sprachgebrauch. Auch autobiografische Erinnerungen des Autors fließen ein und zeichnen so ein höchst vergnügliches Sittenbild. An das unbeugsame gallische Dorf erinnert es, dieses Innviertel. Eine Genussregion ist es, geprägt von landschaftlicher Schönheit und reichem kulturellem Erbe. Und die Heimat eines bemerkenswerten Menschenschlages. Der Onkel Franz nimmt Sie mit auf eine Reise, die Land und Leute mit viel Humor und Herz beschreibt. Gönnen Sie sich das Vergnügen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2014 Verlag Anton Pustet5020 Salzburg, Bergstraße 12Sämtliche Rechte vorbehalten.

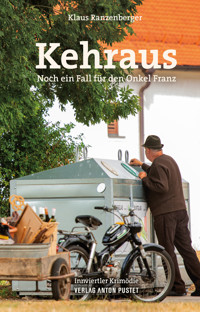

Coverfoto: Kurt Salhofer

Grafik, Satz und Produktion: Tanja KühnelLektorat: Arnold Klaffenböck, Dorothea ForstereISBN 978-3-2025-8001-8ISBN 978-3-7025-0767-1

www.pustet.at

„Meine Tante Jolesch heißt Onkel Franz“

– Klaus Ranzenberger

„Franzl“, soll ihn ein ehemaliger, nun ebenfalls pensionierter Arbeitskollege beim wöchentlichen Marktbesuch gefragt haben, „i geh aufi zum Doktor, gehst mit?“ – „Na“, hat der Onkel Franz gesagt, „heit ned, heit bin i ned guat beinand!“ Wer hier etwa einen Widerspruch zu entdecken glaubt, sei herzlich eingeladen, an einem Mittwochvormittag ein Braunauer Arztwartezimmer zu besuchen. „Und“, wird der Onkel nun weiter befragt, „was feit da denn?“ Was ihm fehle also, nicht was er hat, sondern was ihm zum allgemeinen Wohlbefinden abgehe also. Sodann auch die wohlerwogene Antwort: „Jo – na eh nix, mehr so oigemein, woast!“

Klaus Ranzenberger gibt uns seinen Onkel Franz an die Hand. Wohnhaft im schönen Innviertel, bringt er uns diesen Landstrich und seine liebenswerten Menschen näher. Er nimmt uns mit an Schauplätze wie den Stammtisch oder den Markt und gibt uns Einblick in Anekdoten und den Innviertler Sprachgebrauch.

Klaus Ranzenberger

geboren 1964 in Braunau am Inn, ebendort Friseurlehre, Meisterprüfung. Betreibt seit 1990 in Braunau einen Salon. Beschäftigt sich seit frühester Jugend mit Karikatur, Malerei und dem Schreiben. Wenige Veröffentlichungen von satirischen Kurzgeschichten in Studentenzeitungen. Mehrere Lesungen aus dem noch nicht veröffentlichten „Onkel Franz“, einer zeitgenössischen Innviertler Entsprechung von Torbergs Tante Jolesch.

Klaus Ranzenberger

Der Onkel

Franz

oder

die Typologie des Innviertlers

(sehr frei nach Friedrich Torberg)

Inhalt

Prolog

Zum Geleit

Der Onkel Franz persönlich

Exkurs über die vielfältige Bedeutung von Redewendungen

Über den Familienstand oder Weast a deart an Schoos kenna

Stammtisch ist überall

Rufmord im Konjunktiv

Kulinarisches Zwischenspiel

Ascot im Innviertel

Familiäres

Von Wirten, Gästen und anderen Käuzen

Phonetische Missverständnisse

Der Stammtisch lebt

Von allerlei Käuzen (mürrischen und anderen)

Besitzanzeigende Für- und Wider-Wörter

Wenn sich der Knödel mit der Soß’ nicht ausgeht

Geografisches

New York, New York

Über die vielfältige Bedeutung von Redewendungen zum Zweiten

Unterhaltung

Woastas nu?

Heut gemma zum Wirtn!

Leitkultur

Wie entsteht ein Stammtisch?

Die Pfarrerbadehose

Beim Frisör

Die Weinprobe

Mediterranes

Elektrisches

Reise nach Rom

Stammtisch digital

Die Radltour

Edelweißkränzchen

Gesellschaftsreise

Drent und herent – kleine Geschichtsfälschung mit Bier

Epilog

Prolog

Wie es sich für einen Prolog geziemt, stelle ich ihn ganz an den Anfang. Wobei das in ihm Vorkommende möglicherweise besser hintangestellt gehörte, da es sich dabei um so manche Danksagung sowie Betrachtungen resümierender Art handelt. Schon Jörg Mauthe beginnt seinen Roman „Die große Hitze oder Die Errettung Österreichs durch den Legationsrat Dr. Tuzzi“ mit Überlegungen über die richtige Einleitung, den passenden Beginn. Weiters stellt er es dem Leser bereits in den Titeln seiner Kapitel zur Disposition, das eine zu überspringen oder ein anderes gar vorzuziehen. Friedrich Torberg wiederum entschuldigt sich in seiner „Tante Jolesch“ mehrmals für die Rösselsprünge, die sein Text zuweilen vollführt. Doch er erklärt auch, dass diese unumgänglich wären. Es würde im Wesen einer Sammlung von Anekdoten und Betrachtungen liegen. Dass quasi eines zum anderen führe, ein Gedanke den anderen ablösen würde, jede Erinnerung zwangsläufig in der nächsten münde. Und genau so gehöre es niedergeschrieben und gelesen. Dem kann ich mich durchaus anschließen. Somit folge ich dem großen Vorbild und entschuldige mich ebenfalls beim geneigten Leser für eine scheinbar willkürliche Aneinanderreihung des Folgenden.

Zu den angekündigten Danksagungen. Sie gelten vor allem jenen, die zu diesem Buch beitrugen. Und dabei handelt es sich nicht nur um Personen, die mich im Lauf der Zeit beeinflussten – auch dem Biotop, das mich prägte, kommt in diesem Zusammenhang eine tragende Rolle zu. Hier muss der Begriff „Heimat“ bemüht werden. Torbergs „Tante Jolesch“ konnte nur in eben jener Zeit und dem Milieu entstehen, die der Autor erlebte und beschrieb. Und so versuche ich nun auch Ort und Zeit mithilfe einer fiktiven Person zu Papier zu bringen. Einer Person, die in der Folge noch vorgestellt wird. Doch zuerst – und das ist nun die angekündigte Danksagung an die Heimat – wollen wir das Innviertel auf die Bühne holen. Das historisch jüngste Viertel Oberösterreichs, im Norden und Westen an Bayern grenzend, im Süden an Salzburg. Zum Osten hin erstreckt sich der sogenannte Zentralraum, hier wird es urbaner. Größere Städte wie Wels sind da zu finden oder gar die Landeshauptstadt Linz.

Im Innviertel selbst sind die Städte kleiner. Die größte davon zählt an die 17.000 Einwohner und ist die meinige. Die Rede ist von Braunau. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Lassen Sie mich die Besonderheiten der Stadt und ihrer nächsten Umgebung beschreiben, sie sind maßgeblich für die Entstehung meiner Figuren.

Das Innviertel ist vordergründig ein bäuerliches. Und dennoch zeigen unsere Städte – entstanden etwa aus klösterlichen Pfalzen oder Niederlassungen des Salzhandels – urbanes Leben und wohlhabendes Bürgertum. Braunau verfügt zudem mit dem eingemeindeten Ortsteil Ranshofen – hier wuchs ich zunächst auf – über einen sehr dörflichen Trabanten. Der wiederum eine Besonderheit aufzuweisen hat. Durch die hier angesiedelte Aluminiumindustrie wurde der zuvor rein bäuerlichen Einwohnerschaft der Typus des Industriearbeiters und des einfachen bis leitenden Angestellten hinzugefügt. Diese genauere Beschreibung scheint mir notwendig, da sie die Lebensumstände verdeutlicht, die vorliegendes Buch wachsen ließen. Darum noch einige Worte zum Ort der Handlung.

Braunau ist die älteste, größte und auch schönste (Anm. d. Autors) Stadt des Innviertels und kann somit auch durchaus als die Hauptstadt dieses Landesteiles angesehen werden. Eines Landesteiles, dessen Vorzüge dem Bewohner selbst oft gar nicht so präsent sind. Das Innviertel wartet auf mit einer genauso schönen wie abwechslungsreichen Landschaft. Seien es die wunderbaren Innauen bis hin zum Donauufer im Nordosten, sei es der Höhenzug des Kobernaußerwaldes oder die reizvolle Moränenlandschaft im Seen- und Moorgebiet um Holzöster und Ibm, alles hat seinen eigenen Reiz. Auch die teils flachen, gegen Osten hin hügeligeren landwirtschaftlichen Nutzflächen mit ihren typischen Vierseithöfen prägen das Gesicht des Innviertels. Hier entstehen in kleiner, gesunder Struktur jene Genussmittel, die an Bedeutung noch hinzugewinnen werden. Denn immer mehr wird der Konsument in Zukunft nach unbelasteten Lebensmitteln fragen. Und da hat das Innviertel sehr viel zu bieten. Meiner Heimatstadt – der „schlafenden Schönen“, wie ich Braunau auch gerne nenne – wird bei dieser Entwicklung gewiss noch eine tragende Rolle zukommen.

Doch ich schweife ab. Das Biotop, das den Onkel Franz hervorbrachte, ist somit umrissen und vorgestellt. Ebenso wie meiner lokalen Sozialisierung verdankt er sein Entstehen aber auch jenen Menschen, die während der letzten Jahre unschätzbare Dienste als Zuträger von Geschichten und Anekdoten leisteten. Ihnen gilt mein Dank, wie auch allen anderen, die dieses Buch möglich gemacht haben.

Bevor es aber losgehen kann, ist in diesem Prolog noch eines anzumerken: Es betrifft die korrekte Schreibweise der Dialektpassagen. Autor und Lektor sind nach Rücksprache mit dem Onkel Franz und dem großen H. C. Artmann übereingekommen, dass es ebendiese nicht gibt. So entstand vorliegende Version. Sie folgt nicht rein wissenschaftlicher Transkription, vielmehr dem vagen Gefühl einer eher poetischen Lesbarkeit. Wir hoffen, dem geneigten Leser damit gedient zu haben.

Zum Geleit

Wer die Figur der Tante Jolesch aus Friedrich Torbergs gleichnamigem Werk kennt, wird wissen, dass diese – geprägt von ihrer Herkunft, Konfession und Zeit – einen Typus verkörpert, der – wie Torberg nicht ohne Wehmut bemerkt – heute nicht mehr aufzufinden ist. „Der Brunnen, aus dem ich schöpfe“, schreibt er, „ist unwiederbringlich versiegt.“

Der Brunnen, aus dem ich nun zu schöpfen gedenke, steht im Innviertel und bröckelt auch schon etwas.

Torbergs Figur war ein Mensch der ausgehenden K.-u.-K.-Zeit. Das urbane Leben in Wien und Prag – vielleicht ein Gut in Mähren –, das war ihr Milieu. Dementsprechend auch die Aussprüche und Anekdoten, die Torberg ihr zuschrieb.

Meine Tante Jolesch heißt Onkel Franz.

Der Onkel Franz persönlich

Der Onkel Franz ist in den Kleinstädten und Märkten des Innviertels und des sie umgebenden ländlichen Raumes angesiedelt, und die Zeit, in der er lebte und noch immer lebt, spannt ihren Bogen von den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts bis zum heutigen Tag. Aufgrund meiner relativen Jugend setzt meine Erinnerung an ihn und seine Wesensart erst in den Siebzigern ein.

Die Siebziger waren das Jahrzehnt meiner Schulzeit, die Achtziger meine Lehr- und Gesellenjahre, die Neunziger schließlich brachten mir die zweifelhaften Segnungen der Selbstständigkeit und trotz der hartnäckigen Lockungen der Großstädte gelang es mir bis heute nicht, dieses Innviertel dauerhaft zu verlassen – und das ist gut so.

Doch nun zur Person des Onkel Franz, der weder mein Onkel ist noch Franz heißt. Er ist der Typus des Innviertlers, den wir alle kennen. Wir kennen ihn vom Stammtisch, als Arbeitskollegen, aus dem Fußballverein. Ist der Onkel pensioniert, sehen wir ihn am Markttag auf dem Stadtplatz, wo er fernab jeder Kaufabsicht die Stände besichtigt, mit Gleichgesinnten die politische Lage erörtert oder einen prophylaktischen Arztbesuch erwägt. Dies bringt uns zum ersten der unzähligen ihm zugeordneten Aussprüche.

„Franzl“, soll ihn ein ehemaliger, nun ebenfalls pensionierter Arbeitskollege beim wöchentlichen Marktbesuch gefragt haben, „i geh aufi zum Doktor, gehst mit?“ – „Na“, hat der Onkel Franz gesagt, „heit ned, heit bin i ned guat beinand!“ Wer hier etwa einen Widerspruch zu entdecken glaubt, sei herzlich eingeladen, an einem Mittwochvormittag ein Braunauer Arztwartezimmer zu besuchen. „Und“, wird der Onkel nun weiter befragt, „was feit da denn?“ Was ihm fehle also, nicht was er hat, sondern was ihm zum allgemeinen Wohlbefinden abgehe also. Sodann auch die wohlerwogene Antwort: „Jo – na eh nix, mehr so oigemein, woast!“

„Oid soist ned werdn!“, sagt der Onkel Franz dann. Das meint er aber nicht so. Denn das aus heutiger, wissenschaftlicher Sicht einzig probate Mittel, den Alterungsprozess eines Menschen zu unterbrechen, nicht „oid z’werdn“, wäre jung zu sterben. Das kann der Onkel kaum gemeint haben. „Oid soist ned werdn“ drückt vielmehr den Wunsch aus, sehr wohl sehr alt zu werden, aber bitte ohne Alterserscheinungen. Sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. Mit 45 in Frührente, kerngesund und bei vollen Bezügen. Geht nicht. Bitte? Geht doch, sagen Sie? Sie kennen da einen? Na, ich weiß nicht. Der Onkel Franz jedenfalls sagt: „Des hört se jetzt a boid auf!“

Wie Torberg seine Tante Jolesch als Dreh- und Angelpunkt seiner Darstellung ihrer Zeit dem Leser an die Hand gibt, sie ihm bekannt macht, möchte ich Ihnen meinen Onkel Franz mit auf die Reise geben. Er ist bestens dafür geeignet, denn keiner kennt wohl sein Innviertel und die darin Wohnenden besser als er. Keiner war über die Jahrzehnte Zeuge so vieler Begebenheiten, Mitglied so zahlreicher Stammtische wie er. Kein anderer ist mir bekannt, der derart liebenswert grantig, alterserfahren und kindlich neugierig zugleich, von ernsthafter Nachdenklichkeit, aber auch lausbubenhafter Vergnüglichkeit geprägt ist wie er. Und so führt er uns im Folgenden an Schauplätze, an denen wir etliche seiner Art kennenlernen und uns ein Bild vom Menschenschlag der Region machen können. Auch versucht dieses Buch, eine Zeit zu konservieren, die uns zu entgleiten droht. Es erzählt in Anekdoten und Betrachtungen über die Ausdrucksweise der handelnden Personen ein Stück Zeit- und Kulturgeschichte, um diese so der kollektiven Erinnerung zu erhalten. Lassen Sie mich und meinen Onkel Franz davon berichten, um so eine Facette des Österreichers in seinem besonderen Milieu zwischen zwei Buchdeckeln zu bewahren. Auch in unserem Fall besteht schlicht durch den Lauf der Zeit die Gefahr des Verlorengehens. Doch dagegen haben wir Menschen ein Mittel entwickelt: Wir schreiben es auf.

Exkurs über die vielfältige Bedeutung von Redewendungen

Der Innviertler an sich – und der Onkel Franz im Speziellen – legt sich gerne fest. Und zwar darauf, sich nicht festzulegen. Will er seine Meinung über etwas ausdrücken, so beginnt er nicht etwa mit den Worten „I bin der Meinung, dass …“, sondern greift zu der die Urheberschaft des Gesagten verschleiernden Redewendung „Jetzt soin s’ jo gsogt hom, dass …“ und lässt seinen Standpunkt folgen, um so – ohne sich festzulegen – erst einmal die Ansichten seines Gegenübers in Erfahrung zu bringen. Dieses wiederum wird sich hüten, sich seinerseits zu positionieren und greift zu der – die Person auf jeden Fall unangreifbar machenden – Antwort:

„Jo – na – eh!“

„Jo – na – eh!“ Diese drei unscheinbaren Wörter drücken die gesamte innere Zerrissenheit des Innviertlers aus. Die Floskel beginnt mit einem eindeutig zustimmenden „Jo“, setzt nach einer kaum merklichen Pause die Negation „na“ dahinter und räumt, um den Zuhörer nun vollends zu verwirren, ein etwas widerwillig klingendes „eh“ ein. Als hätte man noch nicht genug damit zu tun, diesen drei Wörtern einen etwaigen Sinn zuzuordnen, hat man überdies auch noch auf die Betonung zu achten, mit der sie ausgesprochen werden. Kriegen wir ein gedehntes, durch ein Fragezeichen unterbrochenes „Jo? – – na eh!“ vorgesetzt, gilt es als gesichert anzunehmen, dass uns unser Gegenüber kein Wort glaubt. Hören wir jedoch ein zerknirschtes, knappes „Jonaeh“, hat es zu bedeuten, dass sich der Kontrahent unseren Argumenten geschlagen gibt, es passt ihm aber nicht! Es steht dem Leser frei, eigene phonetische Experimente anzustellen.

Jetzt tut sich der Innviertler – weil damit aufgewachsen – nicht sonderlich schwer, die Feinheiten der Kommunikation gleichsam intuitiv zu begreifen, zu verstehen, was denn nun eigentlich gemeint war. Schwieriger wird es dann schon, wenn ein Angehöriger unseres Nachbarlandes Deutschland bei uns ausgewildert wird. An und für sich auch deutschsprachig, wird er sich dennoch schwertun, der hier üblichen Konversation hundertprozentig zu folgen. Und das liegt nicht am Dialekt allein. Daran gewöhnt man sich relativ schnell. Nein, die verschiedenen Ausdrücke sind es, die oft das Gegenteil, manchmal aber auch genau das Gesagte bedeuten. Oder womöglich überhaupt etwas ganz anderes. Kommt eben drauf an. Und das kann man nicht grammatikalisch verifizieren, das muss man erfühlen.

Nun verfügen wir in unserem schönen Landesteil über die Hauptsitze oder Filialen verschiedener Industriebetriebe, Zulieferer der Autoindustrie, Kunststoff- oder Metallformhersteller und Ähnliches. Und in der Administration dieser Firmen sind nicht selten bundesdeutsche Herren mittleren Alters tätig und haben sich aus diesem Grund im Innviertel niedergelassen. Und wurden auch – falls Ihnen jemand das Gegenteil erzählt, glauben Sie ihm kein Wort – herzlich aufgenommen. Einer dieser Herren, nennen wir ihn Rainer, ist mir persönlich bekannt. Rainer stammt aus Unterfranken und hat sich schnell eingelebt, beruflich wie privat. Des Öfteren ist er in unseren Gaststuben und Weinlokalen oder bei kulturellen Anlässen anzutreffen. Und bei einer dieser Gelegenheiten hat mir der liebe Rainer einmal sein Leid geklagt. „Weißt du“, begann er, „mit der Sprach, des hätt i glei amol ghabt. Aber die Ausdrück und was dann eigentlich gmeint ist, des is mir teilweis bis heut net ganz klar.“ Vor allem im beruflichen Alltag, bei der Koordination verschiedener Abläufe mit den österreichischen Kollegen wären ihm deren Antworten beziehungsweise die Deutung derselben oft ein Rätsel.

„Da sag ich jetzt zum Beispiel zum Hans, der wo meine Abteilung leitet, zu dem sag ich: ‚Hans, was meinst jetzt du, wenn ich dies oder das erst am Freitag mach, damit ich heut noch das andere fertig kriech?‘ Drauf sagt der Hans: ‚Passt!‘ Jetzt hab ich anfangs gedacht, das heißt, dass es passt.“

Hier griff ich ein. Und erklärte ihm unseren Sprachgebrauch wie folgt. Antwortet der Innviertler auf derartige Fragen mit „Passt“, gibt es mehrere Möglichkeiten der Bedeutung:

A) Es passt tatsächlich, wäre aber nicht nötig gewesen zu fragen, du machst das schon.

B) Wird so nicht klappen, aber probier’s mal, wirst schon sehen, was du davon hast.

C) Ich möchte das Gespräch gerne beenden.

Welche dieser drei Hauptmöglichkeiten vorliegt (es gibt nämlich noch diverse Unterarten), ist im Einzelfall über die Betonung, Körperhaltung und etwaigen Blickkontakt zu erspüren. Sollte das nicht auf Anhieb gelingen: So lange am lebenden Objekt üben, bis es passt!

Wie nach einem Exkurs üblich, kehren wir zurück, um den Onkel weiter zu beschreiben. Letztlich kennen wir ihn alle, diesen eigenen Schlag Menschen, wie er hier im Innviertel besonders gut gedeiht. Viele von uns haben oder hatten solche Onkel oder – es mögen auch Jüngere als der Autor unter den geneigten Lesern sein – solche Großväter. Wie eingangs schon erwähnt, kennen wir ihn als Arbeitskollegen, hier ist er uns als verlässlich und hilfsbereit in Erinnerung. Der Albert, wir werden ihm noch öfter in diesem Buch begegnen, kann dies bestätigen. Vor beider Pensionierung teilte er mit dem Onkel eine Werkbank und nach Feierabend einen Stammtisch. Auch darüber wird noch zu berichten sein.

Weiters werden wir den Onkel und die Seinen noch in verschiedensten Lebenslagen beobachten und uns dabei ein Bild über Umgangsform und Sprachgebrauch machen können. Und uns womöglich dabei erinnern, selbst schon einmal Bestandteil oder zumindest Zeuge derartiger Situationen gewesen zu sein.

Ich kann Ihnen nur raten, versuchen Sie einmal bei solchen Gelegenheiten, sich die Muße zu nehmen und genauer hinzuhören, die Feinheiten der Innviertler Kommunikationstechnik sind der näheren Betrachtung wert.

Über den Familienstand oder Weast a deart an Schoos kenna

Trifft der Innviertler bei seinen Arzt- oder Marktbesuchen oder bei sonstigen gesellschaftlichen Anlässen auf ihm unbekannte Personen, bietet sich ihm die Möglichkeit – so man ins Gespräch kommt –, mit einem einfachen Wörtchen einfließen zu lassen, dass man über eine Ehefrau verfügt beziehungsweise zumindest in eheähnlichen Verhältnissen lebt. Es handelt sich hierbei um das Wörtchen „SIE“. Ich habe den Onkel Franz bei diesen Gelegenheiten nie sagen gehört: „Wissen S’, i bin jo verheirat und mei Frau hat gmoant …“ Nein, ein einfaches „Dann hat SIE gsogt …“ oder „dann hat DE MEINIGE gmoant …“ genügt! So ist kurz und bündig klargestellt, dass man weder verwitwet noch alleinstehend ist, und das Gespräch kann ungestört seinen Fortgang nehmen.

Dieses „SIE“ eignet sich übrigens hervorragend zur Abwälzung von Verantwortungen. Wird der Onkel Franz zum Beispiel gefragt, warum um Gottes willen er denn an einer Busreise nach Lourdes teilnimmt, wo doch zur selben Zeit der Stammtischausflug ins Münchner Hofbräuhaus anstünde, antwortet er wahrheitsgemäß: „No jo, woast, SIE buit s’es ei!“

Auch ist es dem Innviertler möglich, über die näheren Familienverhältnisse Personen zu beschreiben. Der Onkel Franz hat einmal versucht, mir einen mir völlig Unbekannten folgendermaßen näherzubringen:

„Da Schoos – sei Bruada hot lang bei da Post goabat – so a Schwoazglocklada – a freili, den kennst hundatmoi! Den de Seine is vo dem Haus do, woast, bei da schoafn Kurvn in Sankt Peda! Wo da Voda den kiazan Fuaß hot. A Schwesta hots a nu – de is Lehrarin – de is mitn Ding verheirat, woast eh, mitn … mitn Ding, den ma neile aufm Voiksfest gsegn hom; i glaub, an Opel foart a. Weast a deart an Schoos kenna!“

Wir suchen also einen Georg – Nachname unbekannt –, der über einen Bruder verfügt, welcher lange bei der österreichischen Post AG beschäftigt war, schwarzes, lockiges Haupthaar trägt, seinerseits wiederum mit einer Dame verheiratet ist, deren Elternhaus nahe einem starken Knick in der Ortsdurchfahrt der Gemeinde Sankt Peter steht. Über deren Vater – Name ebenfalls unbekannt – erfahren wir, dass er aufgrund einer angeborenen Behinderung oder einer Kriegsverletzung ein kürzeres Bein hat. Auch hat er eine zweite Tochter, Hauptberuf Lehrerin, deren Gatte einerseits auf einem Volksfest gesichtet wurde, andererseits wahrscheinlich einen Pkw der Marke Opel besitzt – „a sicher, den kennst hundatmoi!“ – „A so, da Schoos, sogs hoit glei!“

Ich glaube, langsam wird klar, worauf hier abgezielt werden soll. Auf den Innviertler in seiner ach so komplizierten Einfachheit. Aber ist dies nur innviertlerisch oder letztlich global menschlich? Ich möchte das gern der Beurteilung der geneigten Leserschaft überlassen, die da selbst nicht zwingend Innviertler sein muss (ich hoffe auf landesweite Verbreitung dieses Werkes). Es handelt sich meiner Meinung nach vielmehr um den liebenswerten und in seiner Bedeutung oft unterschätzten Wesenszug des Eigensinns. In Zeiten, da Meinung ein Konsumgut geworden ist, das uns fast-food-ähnlich in handlichen Portionen zur beliebigen Weitergabe zur Verfügung gestellt wird, ohne vorher gekostet – will sagen: vom eigenen Intellekt überprüft – worden zu sein, kann es nicht schaden, mit einer gehörigen Portion Sturheit dem Mainstream ein paar Stromschnellen in den Weg zu legen. Und das tut er, der Onkel Franz, und zwar auf eine liebenswert enervierende Art. Oft reicht es schon, sich vermeintlich blöd zu stellen, um im Anschluss mit einem kurzen, in den Raum gestellten Satz die Absurdität seiner Vorredner zu entlarven. Und solches gilt es zu bewahren.

Nun reagiert der moderne Mensch bei Begriffen wie Tradition, dem Bewahren derselben und Ähnlichem oft etwas allergisch. Ein gewisses Beharren auf dem Erbe der Väter und deren regionaler Identität befinden wir schnell als zu altbacken und konservativ. Aber das denken wir lustigerweise ja immer nur bei uns selbst. Beim feurigen Spanier oder beim Italiener, der stilvoll dem dolce fa niente frönt, finden wir’s durchaus bewundernswert. Oder sei’s der Franzose, der eigene Sprache und Dialekt pflegt und kaum nicht in der Region Gediehenes zu sich nimmt. All diesen heimatverbundenen Eigenheiten zollen wir Respekt, wenn nicht gar Verehrung. Doch daheim im eigenen Biotop tun wir uns schwer, uns eigener Attribute bewusst zu werden und sie als das zu nehmen, wofür sie stehen – für einen hier gewachsenen und in seiner Prägung verhafteten Schlag Menschen. Und so einer ist der Onkel Franz, seinen Spuren wollen wir nun weiter folgen.