Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Anton Pustet

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es wird spannend! Der Onkel Franz, Innviertler Archetyp, wie wohl viele ihn kennen, hält ja eh viel aus. Muss er auch. Denn sein Erfinder, Klaus Ranzenberger, konfrontiert ihn nun schon vier Bücher lang mit allerlei skurrilen Situationen. Oder schickt ihn gar auf Reisen. Aber was ihm nun zugemutet wird, übertrifft alles. Denn es wird kriminell in des Onkels beschaulichem Heimatstädtchen. Und er mitten drin. Getrieben von seinem Spezi, dem Albert, mischt er sich widerstrebend ein in Dinge, die ihn nichts angehen. Sehr zum Missfallen beider Ehefrauen und der ermittelnden Polizei. Assistiert von ihrer Stammkellnerin, der Resi, stecken die beiden Pensionisten ihre Nase in einen Fall rund um zwei verfeindete Nachbarbauern und dubiose Grundstücksgeschäfte. Wie sie sich dabei anstellen? Lesen Sie selbst, es wird auf jeden Fall ebenso spannend wie vergnüglich. Versprochen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus Ranzenberger

Mostkost

Ein Fall für den Onkel Franz

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2021 Verlag Anton Pustet

5020 Salzburg, Bergstraße 12

Sämtliche Rechte vorbehalten.

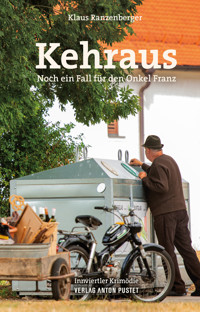

Coverfoto: Kurt Salhofer

Foto U4: ©giedre vaitekune/shutterstock.com

Autorenfoto: HCH-Fotopress

Grafik, Satz und Produktion: Tanja Kühnel

Lektorat: Martina Schneider

auch als gedrucktes Buch erhältlich, ISBN 978-3-7025-1025-1

eISBN 978-3-7025-8083-4

www.pustet.at

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Epilog

Klaus Ranzenberger

Prolog

Jetzt bekommt er also sein viertes Buch, der Onkel Franz. Glauben Sie mir, niemand ist überraschter als ich.

2014 erschien der erste Band, die Typologie des Innviertlers. Aber nicht erst da ist er auf die Welt gekommen. Der Onkel spukte bereits lange davor in meinem Kopf herum, war irgendwie schon immer da. Sein Typus ist in der Region, in der ich aufwachsen durfte, allgegenwärtig, bis heute. Dazu kommt, dass es mich in meiner Leidenschaft, dem Lesen, immer schon fasziniert und beeindruckt hat, wie es Autoren gelingt, ihren erdachten Figuren Gestalt zu geben, sie gleichsam mit Worten zu zeichnen. Und zwar in einer Art, die dazu angetan ist, dass diese Figuren oft aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind.

Und da ich schon von jeher dazu neige, das, was mir gefällt, nachzumachen – Segen oder Fluch, ich weiß es nicht – war es also nur noch eine Frage der Zeit, bis ich versuchte, der Figur in meinem Kopf einen Namen und eine Form zu geben. So, und seitdem ist er nun also da, der Onkel Franz, und geht auch nicht mehr weg.

Segen oder Fluch, auch für den geschätzten Onkel. Denn so wie mein Schreiben seither von seiner Existenz und Eigenart geprägt und beeinflusst ist, so sehr hat auch er die meine zu ertragen. Denn ich bin es, der ihn je nach Laune und Inspiration in Situationen bringt, die er sich so wohl nicht immer selbst ausgesucht hätte. Bereits in den ersten drei Bänden der Reihe habe ich ihn da und dort aus seinen gewohnten Routinen geholt.

Und jetzt das. Zwar findet der Onkel Franz sich zu seiner Freude im Vorliegenden in seiner Heimatgemeinde wieder, muss sie auch das ganze Buch hindurch nicht verlassen. Auch seinen Spezi, den Albert, habe ich ihm wieder zur Seite gestellt. Stammtisch beim Egger gibt’s jeden Dienstag, Wochenmarkt am Mittwoch und die Tante umsorgt ihn ebenfalls in (beinahe) gewohnter Weise. So mag er’s, der Onkel. Wär da nicht diese seltsame Handlung. Es wird nämlich kriminell im Innviertel. Und er mitten drin.

Ich hab eh lange überlegt, ob ich ihm das antun soll, antun darf. Letztendlich konnte ich dann aber nicht anders. Zu sehr fand ich diebische Freude beim Schreiben, am Beobachten des Onkels beim ungewohnten Tun. Wie er – gleich einer männlichen Innviertler Miss Marple – es nicht lassen kann, sich in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Widerstrebend versteht sich. Assistiert vom Albert, dem – um bei der Analogie zu bleiben – Mister Stringer der Geschichte. Einen Inspector Craddock gibt’s natürlich auch, meiner kommt halt aus Linz.

So, mehr wird nicht verraten, lesen Sie selbst. Nur eines noch. Schon wie in Band zwei, der Odyssee des Innviertlers, habe ich darauf verzichtet, bei den Passagen der direkten Rede den Dialekt allzu lautmalerisch abzubilden. Denn da auch vorliegendes Buch wieder eine durchgehende Geschichte erzählt, wäre dies dem Lesefluss abträglich. Aber ich bitte Sie inständig, lesen Sie sie im Innviertler Dialekt. Geht ja gar nicht anders beim Onkel Franz und den Seinen. Es sei denn, Sie sind Hamburger. Oder gar Vorarlberger. Dann bemühen sie ihr eigenes Idiom, sollte auch funktionieren.

1

Alles wie immer. Mittwochvormittag, Stadtplatz. Der Onkel Franz geht auf den Wochenmarkt. Alte Gewohnheit. Nicht, dass dringende Einkäufe anstünden, aber als Pensionist geht man eben am Mittwochvormittag auf den Markt. Oder zum Doktor. Ist halt so. Zweiterer Anlass ist es allerdings nicht, der den Onkel heute auf den Stadtplatz führt. Von prophylaktischen Arztbesuchen hält er nämlich nicht viel. Wie er es auch nicht gänzlich einsieht, warum er mit seinem Moped, der Puch MV50, in regelmäßigen Abständen in die Werkstatt muss. Zur Inspektion, das sogenannte „Pickerl“ machen. Auch wenn nichts kaputt ist. Was soll auch kaputt sein, ist ja nicht viel dran an dem Werkel. Nur das Nötigste, das aber solide gebaut. Und mit der eigenen Gesundheit verhält es sich ähnlich. So sieht es zumindest der Onkel Franz. Dass er nämlich einen Arztbesuch erst dann in Erwägung zieht, wenn – Gott behüte – ernsthafte Beschwerden auftreten sollten. Kann man jetzt darüber diskutieren, muss man aber nicht.

Aber zurück zum Wochenmarkt. Der Onkel verstaut gerade ein Packerl mit Fleisch- und Wurstwaren – ein bisserl was hat ihm die Tante dann doch aufgetragen – in seiner ledernen Tasche, als er von der anderen Seite der Marktgasse jemanden seinen Namen rufen hört. Er muss zweimal hinschauen und sein Gedächtnis durchforsten, bis er den Rufer einordnen kann. Wie heißt der noch einmal? Maislinger oder so. Nein, Haslinger, genau. Wie auch immer, dieser Haslinger betreibt, wie es aussieht, auch einen Stand. Wohl aber zum ersten Mal, denn der Onkel Franz kann sich nicht erinnern, ihn in der Vergangenheit hier schon gesehen zu haben. Und Marktstand ist für das, was der Mann da aufgebaut hat, auch ein übertriebener Ausdruck. Haben die anderen Anbieter meist professionelle Verkaufswägen, so handelt es sich bei dem Gebilde, auf das der Onkel jetzt zugeht, um nicht viel mehr als einen ramponierten Stehtisch mit Sonnenschirm, an dessen Front ein abenteuerlich zusammengenageltes Ensemble aus hölzernen Obstkisten angebunden ist. Na, ein stärkerer Wind darf da nicht aufkommen, denkt sich der Onkel Franz, als er den Haslinger jetzt begrüßt.

Eine Begrüßung, die von seiner Seite nicht sonderlich herzlich ausfällt, er kennt den Kleinbauern ja kaum. Ein kleines Sacherl, kann sich der Onkel erinnern, hat der am Stadtrand, dort wo die Supermärkte die letzten Jahrzehnte aus dem Boden geschossen sind. Eingezwickt zwischen Baumarkt und Lebensmittel-Discounter haben sich dort noch zwei, drei kleine Ortsbauern gehalten. Ein bisserl Grün inmitten der Betonklötze und Asphaltflächen. Trotz der nur flüchtigen Bekanntschaft beginnt der Haslinger nun beinahe freundschaftlich auf den Onkel Franz einzureden.

„Musst schon entschuldigen, Franz, dass ich dich da über die Straße anruf, aber ich hab mir gedacht, so ein Feinspitz wie du, der darf auf gar keinen Fall bei meinem Standl vorbeigehn.“

Die Art, wie der ihm fast Fremde da mit ihm redet, ist dem Onkel eine Spur zu vertraulich, sowas mag er nicht. Aber naja, denkt er sich, der will halt was verkaufen. Damit liegt er richtig. Der Haslinger plappert munter weiter, dabei hält er ihm eine dunkelgrüne Glasflasche vor die Nase.

„Wo ich doch so ein Spitzen-Produkt für dich hab, schau her!“

Auf dem, wie es ausschaut, selbstgemachten Etikett steht „Innviertler Kürbiskernöl“, darunter ein wie von Kinderhand gezeichnetes, lachendes Kürbisgesicht.

„Aus eigenem Anbau, händisch höchstpersönlich kaltgepresst, allererste Qualität. Wieviel darf ich dir einpacken?“

„Ja, na, eh keines, eigentlich.“

„Was, nicht? Aha. Wieso?“

„Naja, weil ich nicht wüsst, wofür.“

„Aha drum, achso. Na, aber da kann ich dir helfen: Auf’n Rindfleischsalat, in die Suppe, auf die Sulz oder d’ Essigwurscht zum Beispiel.“

Der Onkel Franz ist entsetzt.

„Auf mei Essigwurscht? Ja, nie und nimmer! Ich bin doch kein Steirer!“

„Da muss man jetzt kein Steirer sein, drum steht ja auch ,Innviertler Kürbiskernöl‘ droben. Und am besten fragst du deine Frau, die kennt sich aus beim Kochen und die wird mein Produkt schon zu schätzen wissen.“ Der Haslinger klingt jetzt fast ein bisserl beleidigt. „Schau, da hast eine Probe, die gibst ihr. Wirst schon sehen, das schmeckt dir schon.“

Mit diesen Worten drückt er dem Onkel ein Flascherl in die Hand, ähnlich denen, wie man sie von den kleinen Magenbittern an der Supermarktkassa kennt. Und tatsächlich ist es auch so eines, unter dem selbstgemachten schaut noch ein wenig das originale Jägermeister-Etikett hervor. Der Onkel steckt es mit einem gebrummelten „Dank’schön“ in seine Tasche und wendet sich zum Gehen. Dabei schüttelt er noch immer konsternierend den Kopf.

„Kürbiskernöl. Auf d’ Essigwurscht. Ja geht’s noch!?“

Aber das hört der Haslinger schon nicht mehr, er hat längst gemerkt, dass hier kein Geschäft zu machen ist und sich seinem nächsten Opfer, einer jungen Mutter mit Kinderwagen, zugewandt.

Nachdem der Onkel Franz noch ein wenig die Marktstände inspiziert, den einen oder anderen Bekannten gegrüßt und beim Bäcker seines Vertrauens noch einen Laib Bauernbrot erworben hat, begibt er sich wie abgemacht – es geht auf elf Uhr zu – zum Gastgarten des Bürgerbräu. Auch wie immer. Jour fixe mit seinem alten Spezi, dem Albert. Mit dem hat er sich vor seiner Pensionierung eine Werkbank geteilt und nun, im Ruhestand trifft man sich nach wie vor regelmäßig. Am Dienstags-Stammtisch beim Egger-Wirt ebenso wie am Mittwochvormittag auf ein Marktbier.

Der Onkel lässt sich auf dem Stuhl nieder, den ihm der Albert mit seinem Plastiksackerl reserviert hat und begrüßt seinen Freund.

„Aha, hast’ auch ein bisserl was eingekauft, ha?“ fragt er ihn und deutet auf das Sackerl, das der Albert nun wieder neben sich auf den Boden gestellt hat.

„Jaja, Apotheke. War ja heut schon beim Doktor und der hat mir allerhand verschrieben.“

„Beim Doktor, aha. Bist krank? Sag schon, red. Ist es was Schlimmes?“, will der Onkel Franz leicht besorgt wissen.

„Aber geh, nein, eh nix. Mehr so allgemein, verstehst?“

„Allgemein, aha. Und da brauchst’ ein ganzes Sackerl voll Tabletten, oder was?“

Das ist jetzt ein Stichwort für den Albert. Er nimmt eine Medikamentenpackung nach der anderen heraus und legt sie aufeinander vor sich auf den Tisch. So entsteht ein ansehnlicher Turm, der beinahe sein Bierglas überragt. Dazu kommentiert er. „Schau her, das ist gegen den leichten Bluthochdruck, den der Doktor bei mir g’messen hat. Die sind gegen’s Cholesterin, das da ist leicht blutverdünnend, kann auch nicht schaden, meint er, und dann noch Calcium, Magnesium, Kapseln vom Knoblauch und vom Arzneikürbis, für d’ Prostata, verstehst? Sodala, und da haben wir noch einen Magenschoner.“

Jetzt ist der Onkel ernsthaft in Sorge um den Freund. Der verschweigt mir was, denkt er, bei so viel Tabletten muss was Ernsthaftes vorliegen. Und das sagt er ihm auch. Dass er rausrücken soll mit der Wahrheit, wie heißt sie, die Krankheit, wie schlimm ist es wirklich?

„Aber geh, alles in Ordnung, wirklich“, beruhigt ihn der Albert.

„Das sind alles ganz übliche Wirkstoffe, die man halt in unserem Alter so braucht. Hast du ja sicher auch, oder?“

„Ja, genau, soweit kommt’s noch.“

„Wieso? Verschreibt dir der Doktor was anderes?“

„Da müsst ich erst einmal zu einem Doktor gehen. ’S letzte Mal war ich, glaub ich, vor gut fünfzehn Jahr, wie ich mir den großen Zeh gebrochen hab. Weißt eh, da wo ich beim Zwetschkenbrocken von der Leiter g’fallen bin.“

„Was? Seither nimmer? Franzl, das ist unverantwortlich!“

„Ach so, unverantwortlich“, der Onkel nimmt einen Schluck Bier, „wem gegenüber?“

Damit ist das Thema für ihn erledigt, weshalb er auch sagt: „So, Albert, du packst jetzt deine Zuckerl wieder weg, dann stoßen wir mal an und reden über was G’scheites. Zum Beispiel darüber.“

Und weil ihm grad nichts Besseres einfällt, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, holt er das kleine Probeflascherl vom Haslinger aus seiner Tasche und stellt es auf den Tisch.

„Sag einmal, Franzl, spinnst jetzt? Du kannst dir doch da im Gastgarten deinen Schnaps nicht selber mitbringen. Hast’ Geldprobleme?“ Besorgt schaut der Albert seinen Spezi an.

„Aber geh, Schmarrn! Geldprobleme. Und außerdem weißt du ganz genau, dass ich keinen Alkohol trink.“

Der Onkel Franz spielt hier auf die Tatsache an, dass er kaum bis nie Schnaps und Ähnliches zu sich nimmt. Weil er, wie er selber sagt, es nicht so hat mit dem Alkohol. Der bei ihm per eigener Definition erst jenseits der fünfzehn Volumens-Prozent beginnt. Somit fallen Bier mit seinen meist unter fünf, Most mit nicht vielmehr als acht und Wein, der auch selten über vierzehn Prozent Alkoholgehalt aufweist, nicht in die Gruppe der alkoholischen Getränke. So sieht es zumindest der Onkel. Diese Zusammenhänge erläutert er oft und gern am Stammtisch und er tut es auch jetzt wieder.

Als der Albert ihn dabei unterbricht – er kennt die Geschichte – und fragt, warum er dann bitte jetzt einen Jägermeister ausgepackt hat, merkt der Onkel Franz, dass er das Flascherl verkehrt herum hingestellt hat, sodass sein Freund das Etikett nicht sehen kann, das der Haslinger draufgepappt hat. Er dreht es um und der Albert studiert die Aufschrift.

„Ach so. Kürbiskernöl. Innviertler, aha. Vom Haslinger Alois? Da schau her, hat wieder eine neue Spintisiererei.“

Der Onkel erzählt daraufhin, wie er zu dem Flascherl gekommen ist und fragt seinerseits den Albert, wie er denn den letzten Satz gemeint habe. Von wegen neuer Spintisiererei. Und erhält ergiebig Auskunft. Der Albert kennt den Haslinger anscheinend etwas näher als er selbst. Überhaupt ist sein Freund immer bestens informiert über das, was die lieben Mitmenschen im Ort so treiben. Eine angeborene Neugier und ein ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis zeichnen ihn schon von jeher aus. Wobei der Albert diese Eigenschaften immer seiner Frau zuschreibt und behauptet, nur wiederzugeben, was er von ihr hört. Reine Schutzbehauptung, da ist sich der Onkel Franz sicher. Trotzdem hört er aufmerksam zu, ein wenig neugierig ist er selbst in Wirklichkeit ja auch.

„Also, von Anfang an. Die kleine Landwirtschaft von dem Haslinger, halbwegs heruntergekommen mittlerweile. War nicht immer so. Sind zwar nur ein paar Hektar, aber dem Lois seine Eltern haben damals mit ihren hundert Schweindln ganz ordentlich gewirtschaftet. Dem Alois war das immer zu viel Arbeit. Und zu viel Dreck. Saustall ausmisten und so. Drum hat er auch, nachdem der alte Haslinger gestorben und die Mutter ins Heim gekommen ist, gleich alle Viecher verkauft und den Hof umgestellt. Und zwar alle ein, zwei Jahre auf was anderes. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge, aber da war auf jeden Fall die Idee von einer Straußenfarm dabei, legalen Hanfanbau hat er auch probiert, Biogas, Photovoltaik und was weiß ich nicht noch alles. Alles erfolglos. Die Ersparnisse von seinen Eltern waren da bald einmal dahin und dann hat er auch noch gemeint, er steigt in den Aktienmarkt ein, kann ja nicht so schwer sein. War’s aber dann doch, weil das ist angeblich auch total danebengegangen. Und jetzt also Kürbiskernöl. Na viel Vergnügen.“

Der Albert hat fast ohne Punkt und Beistrich durchgeredet und dabei ganz auf sein Bier und die Zeit vergessen. Nach einem Blick auf die Kirchturmuhr – die zeigt dreiviertel Zwölf – wird er nämlich leicht hektisch, ruft die Kellnerin zum Zahlen und trinkt sein Glas in einem Zug leer. „Auweh, jetzt wird’s eng. Weil heut gibt’s Palatschinken, da versteht meine Frau keinen Spaß!“

„Geh, stell dich nicht so an“, lacht ihn der Onkel Franz aus, „wird dir schon nicht den Kopf abreißen wegen fünf Minuten Verspätung, oder?“

„Hast du eine Ahnung. Gegessen wird um Punkt Zwölf, eiserne Regel.“

„Na, dann schau, dass d’ weiterkommst. Ich trink noch gemütlich mein Bier aus und das deine zahl ich mit. Nicht, dass wir noch eine Ehekrise riskieren.“

„Ja, spott’ du nur. Aber danke und servus, bis bald.“ Mit diesen Worten schwingt sich der Albert auf sein Radl und entschwindet.

Der Onkel Franz winkt ihm noch lachend nach, bis er außer Sichtweite ist. Worauf die nur gespielte Gemütlichkeit augenblicklich von ihm abfällt. Auch er leert jetzt schnell sein Glas und winkt der Kellnerin. Wenn er auch derartige Amerikanismen nicht benutzt, der Onkel hat geblufft. In Wirklichkeit verhält es sich nämlich so, dass seine Frau ähnlich unangenehm werden kann, wenn er nicht pünktlich zum Mittagessen daheim ist.

2

„Wenn du mir noch einmal mit deinem Giftzeug an meiner Grundgrenz’ herumsprühst, dann kannst’ was erleben! Hast du mich verstanden?“ Der Birnbacher Josef hat einen hochroten Schädel, als er seinen Nachbarn anschreit. Die beiden haben schon länger Streit, mal mehr, mal weniger. Meist ignorieren sie sich, gehen sich aus dem Weg. Aber manchmal lässt es sich halt nicht vermeiden, dass man dort, wo die Obstwiese vom Birnbacher an den Kürbisacker vom Haslinger grenzt, aneinandergerät. So wie jetzt, wo der eine den Zustand seiner Mostobstbäume kontrolliert, während der andere gerade irgendein Insektenschutzmittel über seinen Kürbissen ausbringt. Und weil der Wind auch noch ungünstig steht, kommt es natürlich zum Streit.

„Das werden s’ schon noch aushalten, deine sauren Birn’! Außerdem ist es bio, mein Spritzmittel.“

„Bio, dass ich nicht lach! Ich sag’s dir noch einmal, schleich dich mit deinem Gift, sonst vergess ich mich!“

„Vergessen? Ja, das kannst du gut. Aber merk dir eins, ich vergess nie etwas!“ Mit diesen Worten packt der Haslinger Alois seinen Spritzapparat zusammen und lässt seinen Nachbarn stehen.

„Jetzt reg dich halt nicht so auf, Sepp.“ Karin Birnbacher versucht, ihren Mann zu beruhigen. Die beiden sitzen am Ofentisch in ihrer kleinen Mostschänke. Heute ist Ruhetag und die Wirtin hat sich die Buchhaltung vorgenommen, während ihr Mann den Heurigen verkostet und sich dabei Notizen macht. Demnächst hat er vor, verschiedene Cuvéetierungen auszuprobieren.

„Schau, bei uns läuft’s nicht so schlecht“, dabei deutet sie auf das Kassajournal vor sich, „und dem Alois steht sicher wieder mal das Wasser bis zum Hals.“

„Du weißt genau, dass es einen ganz anderen Grund hat, warum mich der Depp hasst!“

„Ach, bin ich jetzt wieder schuld?“

Damit spricht Karin Birnbacher die Tatsache an, dass sie vor gut zehn Jahren noch auf dem heruntergekommenen Nachbarhof daheim war. Und damals noch Karin Haslinger geheißen hat. Der Alois hat ihr bis heute nicht verziehen, dass sie, wie er sich ausdrückt, „die Seiten gewechselt hat und dem Geld nachgelaufen ist“. Damit hat sie sich abgefunden. Aber dass bei ihrem jetzigen Mann immer ein leicht vorwurfsvoller Ton in der Stimme mitschwingt, wenn es um den eigentlichen Grund für die Feindschaft zwischen den beiden Bauern geht, das kränkt sie schon. Trotzdem setzt sie jetzt ein Lächeln auf und legt ihrem Mann die Hand auf den Unterarm.

„Komm, ich räum jetzt das Bürozeug weg und mach uns eine Jause. Dazu trinken wir ein Glaserl von dem neuen Most und du erklärst mir, warum der heuer so besonders gut geworden ist, gell? Damit ich ihn dann morgen unseren Gästen auch g’scheit servieren kann.“

Die Woche darauf, Dienstagabend. Stammtisch beim Egger-Wirt, wie immer. Der Onkel Franz ist da, der Albert sowieso, der Hans auch und natürlich der alte Egger. Der ist, könnte man sagen, ein Hybrid. Einerseits Wirt, der Seniorchef, um genau zu sein, andererseits aber auch Stammtisch-Vollmitglied. Die Leitung des Wirtshauses hat er schon vor ein paar Jahren an seinen Sohn übergeben, nachdem der von seiner letzten Saison am Arlberg zurückgekommen ist. Und der tritt nun eben gerade an den Tisch mit einem Tablett voller Bier. Die erste Bestellung des Abends, die übernimmt der junge Egger gern selbst, bevor er an die Kellnerin, die Resi, übergibt. Um die „Honneurs“ zu machen, wie er sagt. Das Wort hat er am Arlberg in irgend so einem Fünf-Sterne-Bunker gelernt und er benutzt es gern. Überhaupt zeigt der als Innviertler Bauern- und Wirtsbub aufgewachsene Junggastronom, seit er in Lech war, ab und zu Verhaltensauffälligkeiten. Vor allem in der Sprache. Da springt er. Vom breiten Dialekt seiner Heimat urplötzlich in ein leicht nasales Schönbrunnerdeutsch, gespickt mit allerhand Küchenfranzösisch. So wie jetzt.

„Ein frisch gezapftes Jahrgangs-Märzen für den Herrn Franz sowie ein Knacker-Carpaccio avec Oignon á la bonne heure, bitt’schön!“

„Sag, Bub, kannst du dem Franzl sein Bier und die Essigwurscht servieren wie ein normaler Mensch? Das kommt davon, wann man d’ Kinder fortschickt, da lernen s’ lauter Blödsinn!“

Ein altes Spiel zwischen Vater und Sohn. Je mehr der eine den bodenständigen, grantelnden Innviertler gibt, umso mehr fällt der andere ins Weltmännische.

„Aber, ich bitt dich, Vater, ein bisserl mehr Contenance vor der geschätzten Kundschaft.“

Dabei hält er den Kopf etwas schief, aber leider auch das Tablett. Sodass sich eines der Biergläser selbstständig macht und zu Boden kracht. Worauf der junge Egger augenblicklich in seine Muttersprache zurückfällt.

„Zefix, ein so ein Schmarrn ein blöder, Resi, geh her und nimm an Fetzen mit! Himmelherrschaftnochamal, a so a Sauerei!“

Noch mehr als das verschüttete Bier und die Scherben ärgert ihn dabei freilich die Schadenfreude der Stammtischler. Die lachen ihn jetzt natürlich aus und geben Wortspenden ab wie „Anfängerpech“ oder „Na, das musst halt noch üben“. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommt jetzt auch noch die zu Hilfe gerufene Resi, bewaffnet mit Kübel und Putzlappen und schimpft ihn wie einen Schulbuben.

„Ja, sag, was hast den schon wieder ang’stellt? Und ich kann’s wieder z’ammwischen. Zwei linke Händ’, der Bub, schon als Kind!“

Jetzt ist die Autorität als Chef und Gastgeber dahin, der junge Wirt versucht, das Thema zu wechseln.

„Ist ja nicht so schlimm, macht ja keine Rotweinflecken, gell? Apropos Getränk. Ich hab grad gestern den heurigen Most vom Birnbacher reingekriegt. Da lad ich euch jetzt alle auf eine Kostprobe ein.“ Das wirkt. Das Missgeschick ist vergessen, es gibt etwas gratis. Kommt nämlich nicht so oft vor.

„Nicht schlecht“, sagt der Onkel Franz nach einem Schluck vom jungen Birnenmost. Und, um den Spender doch noch ein bisserl zu ärgern, „was meinst, Albert, da müss ma gleich einmal hin die Woche. Soll auch eine sehr gute Jause dort geben, in der Mostschänke. Und gar nicht teuer.“

„Zwei Halbe Most und zweimal die große Jause, Karin, sei so gut.“ Der Albert hat es übernommen, die Bestellung bei der Frau Birnbacher zu machen. Er kennt sie von früher, noch aus der Schulzeit, wie er dem Onkel Franz noch auf dem Heimweg vom Egger-Wirt erzählt hat. Überhaupt führt er sich ein bisserl auf wie ein Fremdenführer. Erklärt seinem Freund Verschiedenes über die Mostschänke, deren Besitzer und über Obstanbau an sich. Der Onkel mag das eigentlich nicht, er bestellt sich seine Jause gern selbst und braucht als Einheimischer auch keine Erklärungen. Andererseits war er tatsächlich schon ewig nicht mehr hier. Der Betrieb an sich gefällt ihm zwar schon, aber dessen Lage ist es wohl, die ihn nicht so hierhergezogen hat in den letzten Jahren. Von da, wo die beiden sitzen, an der Hauswand des urigen Bauernhäusls, unter einem großen Kastanienbaum, hat man zwar einen wunderbaren Ausblick auf die Streuobstwiese vom Birnbacher, aber sobald man den Kopf dreht, bricht das Idyll. Schaut man nach rechts, sieht man hinter einem schmalen Rapsfeld die Rückwand eines riesigen Supermarktes, der von vorne schon nicht schön ist. Linkerhand, hinter einer weiteren Obstwiese und dem Grundstück vom Haslinger, erhebt sich eine mit Wellblech verkleidete Messehalle. Hier, vor den Toren der Bezirkshauptstadt am Inn, gab es noch in den Siebzigerjahren eine Vielzahl kleiner Bauern. Ausgedehnte Wiesen und Äcker erstreckten sich damals hier, heute sind der Birnbacher und der Haslinger die Letzten, die ihre Gründe noch nicht an die Immobilienentwickler der großen Handelsketten verkauft haben.

„Zweimal Most und Jause, bitt’schön.“ Nicht gerade überfreundlich sagt die Wirtin das, als sie den beiden das Bestellte serviert. Auch ihr Gesichtsausdruck ist alles andere als fröhlich und ohne jede weitere Konversation mit ihren zurzeit noch einzigen Gästen an diesem Abend macht sie auf dem Absatz kehrt und verschwindet wieder im Haus. „Charmant, deine Schulfreundin“, sagt der Onkel Franz darauf auch zum Albert, „gar so gut befreundet seid’s anscheinend nicht, was?“

„Ich weiß auch nicht, was’ hat. Sonst ist sie eigentlich recht gesellig.“

„Was ja auch nicht schad’t, wenn man ein Wirtshaus hat.“

„Aber die Jausen schmeckt und der Most auch. Prost, Franzl.“

Die beiden machen sich über Bauernbrot, Geselchtes, kalten Braten und Käse her. Die Brettln sind mehr als reichlich bestückt, das verlangt nach weiteren Begleitgetränken. Mittlerweile sind auch andere Gäste eingetroffen, die Wirtin hat nun alle Hände voll zu tun. Die Mostschänke ist ein Familienbetrieb und die Familie Birnbacher besteht halt nur aus zwei Personen. Während ihr Mann drinnen einschenkt und die wenigen kalten Speisen herrichtet, die angeboten werden, ist sie es, die Bestellungen an die Tische bringt, abräumt und sich dabei mit den Gästen unterhält. Normalerweise. Heute ist sie einsilbig und reserviert, und zwar zu allen gleich. Liegt’s also doch nicht am Albert.

Der versierte Mosttrinker wird’s wissen, wenn man drei oder gar mehr so Krügerl – jedes fasst einen halben Liter – zu sich genommen hat, spürt man nicht nur die Umdrehungen, die der Landessäure innewohnen, es treibt einen auch mehr als einmal auf das stille Örtchen. Und wer jetzt glaubt, es wäre reine Frauensache, dieses gern zu zweit aufzusuchen, der irrt. Auch der männliche Innviertler neigt ab einem gewissen Grad der Gemütlichkeit zu derartigem Verhalten. So stehen sie nun also nebeneinander am blechernen Urinal, der Onkel Franz und der Albert. Und beklagen angesichts des doch sehr improvisierten Verschlags auf der Rückseite der Schänke eine gewisse Geschlechter-Ungerechtigkeit. Die Damentoilette, weiß der Albert aus zweiter Hand zu berichten, ist im Haus und weit schöner und komfortabler.

„Aber gut durchlüftet ist es wenigstens“, merkt er an.

Die Bretterwand, an der die Blechrinne befestigt ist, reicht nämlich nicht bis hinauf zum Wellblechdach, sondern lässt in Augenhöhe einen breiten Spalt frei, durch den die beiden bei ihrer Verrichtung freie Sicht auf den Hintereingang des Hauses haben.

Und eben dieser öffnet sich nun gerade äußerst schwungvoll. Heraus kommt die Birnbacherin, gefolgt von ihrem Mann. Und die Szene, die nun zu beobachten ist, ist keine angenehme. Worum es genau geht, können der Onkel und der Albert nicht immer verstehen, die Stimmen der Wirtsleute kommen oft nur in Form eines Zischens bei ihren Ohren an. Es klingt paradox, aber man könnte sagen, die beiden schreien sich im Flüsterton an. Dem Onkel ist das unangenehm. Er belauscht nicht gern fremde Leute. Was geht’s mich an, denkt er sich und möchte das Klohäusl am liebsten verlassen. Doch dann würde man hineinplatzen in den Streit, das würde das Ganze noch peinlicher machen. Also bleiben sie stehen und verhalten sich leise.

Wohl oder übel werden sie dadurch Zeugen eines Streitgespräches, welches von heftigem Gestikulieren begleitet wird. Lediglich einzelne Wörter sind daraus verständlich zu entnehmen, worum es geht, bleibt schleierhaft. Zweimal meint der Onkel Franz „verkaufen“ zu hören, von „Russen“ ist die Rede und das Wort „Supermarkt“ fällt. Einen Reim können sich die unfreiwilligen Zuhörer nicht darauf machen, klar ist einzig, dass die Wirtsleute über irgendetwas offensichtlich vehement verschiedener Meinung sind. Und worüber wohl auch keine Einigung erzielt werden kann. Denn als Sepp Birnbacher nach einer abfälligen Handbewegung wieder im Haus verschwindet und die Tür hinter sich ins Schloss krachen lässt, bleibt seine Frau zurück und bricht in Tränen aus. Nachdem sie sich wieder halbwegs gefasst hat, strafft sie sich und verlässt ebenfalls die Bühne. Zurück bleiben zwei etwas peinlich berührte Herren, die nach ein paar Minuten taktischer Wartezeit an ihren Tisch zurückkehren, um bei einer nun noch grantigeren Wirtin ihre Zeche zu begleichen.

Auf dem Nachhauseweg haben der Onkel Franz und der Albert noch versucht, ihre Beobachtung zu analysieren. Was aufgrund der vier Krügerl Most, die ein jeder zu sich genommen hat, nicht von scharfer Logik allein geprägt war. Aus selbigem Grund haben sie dabei ihre Räder auch geschoben auf dem schmalen Weg, der durch das kleine Waldstück führt, welches hinter der Schänke liegt. Am Hof vom Haslinger vorbei erstreckt es sich bis zum Beginn jener Ansiedlung, in der der Onkel wohnt. Dort hat er ein kleines Häuschen, das vom Albert steht ein paar Straßen weiter. Mittlerweile ist die kleine Ortschaft aufgrund der regen Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte mit der Bezirkshauptstadt beinahe zusammengewachsen. Bereits im Jahr 1938 wurde sie dieser eingemeindet, was die Stadtväter freut, da diese Tatsache der Gemeinde bis heute erhebliche Einnahmen an Kommunalsteuer beschert. Damals wurde nämlich am Ortsrand ein Metallwerk gegründet, das sich mittlerweile zu einem der größten Arbeitgeber der Region entwickelt hat. Auch der Onkel und der Albert waren vor ihrer Pensionierung dort tätig.

„Was hat der Birnbacher bloß mit ‚Russen‘ gemeint?“, grübelt der Albert tags drauf im Gastgarten vom Egger-Wirt. Stammtisch ist heute nicht, er hat den Onkel Franz um ein außerordentliches Treffen gebeten. Der hat die Ereignisse des Vorabends eigentlich schon wieder ad acta gelegt, und zwar unter „G“ wie „Geht mich nix an“. Ganz anders sein Spezi. Von Natur aus neugierig und in seinem Pensionisten-Alltag anscheinend nicht ausgelastet, lässt ihm die Sache keine Ruhe.

„Vielleicht was zum Essen?“, schlägt der Onkel eher scherzhaft vor.

„Wie bitte, was meinst?“

„Na, einen Russen halt. Einen Gabelroller. Rollmops sagen d’ Preussen.“

„Glaubst?“, zieht der Albert den Vorschlag ernsthaft in Betracht und geht weiter darauf ein. „Ja, warum nicht, das könnt sein. Dass sie vielleicht sowas auf die Karte setzen wollt, er war dagegen. Oder, anders: ‚Supermarkt‘ und ‚verkaufen‘ hat er ja auch gesagt, gell. Dann war er wahrscheinlich dagegen, dass man die Russen im Supermarkt kauft, im Glasl, wo man doch nur Eigenproduziertes verkaufen darf als Mostschänke und …“

„Geh, so ein Blödsinn“, unterbricht ihn der Onkel Franz in seinem Wortschwall, „wegen so was streitet man sich doch nicht derartig. Und außerdem geht’s uns nix an. Aber ist trotzdem eine gute Idee.“

„Was?“

„Na, so ein Russ’. So einen bestell ich mir jetzt, der richt’ den Magen wieder ein, heißt’s.“

Nachdem die Resi diese Bestellung aufgenommen hat – der Albert hat sich angeschlossen – betritt ein neuer Gast den Biergarten. Er grüßt freundlich, man kennt sich. Es ist der Hausleitner Thomas, Gruppeninspektor der örtlichen Polizeiwache. Allseits beliebt, weil nicht besonders streng in der Auslegung der Gesetze. Gemütlich halt. Ähnlich flexibel ist auch sein Zugang zur dienstlichen Verschwiegenheit. Diese Richtlinie hat der Hausleitner schon immer eher für einen Vorschlag gehalten. Er nimmt am Nebentisch Platz und bestellt sich ein Seiterl Bier. Prostet den beiden Freunden zu und sagt: „So, das brauch ich jetzt. Den ganzen Vormittag hat mich der Mostbauer sekkiert wegen seiner Frau.“

Der Albert spitzt die Ohren. „Mostbauer? Welcher? Der Birnbacher?“

„Ja, genau, der. Eine Vermisstenanzeige wollt er aufgeben. Weil sie verschwunden wär, seine Gattin. Wann, hab ich g’fragt. Sagt er: Letzte Nacht. Sag ich: Wird halt bei einer Freundin sein oder sonst wo. Er soll morgen wieder kommen, wenn’s dann immer noch nicht da ist. Morgen hab ich nämlich keinen Dienst, verstehst?“

Dabei zwinkert er dem Onkel Franz zu. Nach einem Schluck Bier berichtet er weiter.

„Der Birnbacher aber gibt keine Ruh. Sagt, er glaubt, es wär ihr was passiert, sie war noch nie weg. Frag ich: Habt’s vielleicht gestritten, dass sie deshalb weg ist? Gestritten, meint er drauf, hätten s’ noch nie. Kein einziges böses Wort, sowas käm bei ihnen nicht vor. Drum wär er ja so beunruhigt. Bis zu meinem Dienstschluss hat mich der genervt, dann hab ich an einen Kollegen übergeben, soll sich der jetzt damit plagen.“

Bei den letzten Sätzen des Polizisten schauen sich der Albert und der Onkel bedeutungsvoll an.

Dem Albert kann man an den Augen ablesen, dass er drauf und dran ist, von ihrer gestrigen Beobachtung zu erzählen. Der Onkel hindert ihn allerdings daran, indem er ihn scharf anschaut und unterm Tisch auf den Fuß tritt. Er hat nämlich keine Lust, in irgendeiner Form an der Sache teilzuhaben. Es kostet einiges an nonverbaler Überredungskunst, den Albert im Zaum zu halten, bis der Polizist sich wieder verabschiedet. Doch der Onkel Franz schafft es. Kaum sind die beiden aber wieder allein, platzt es aus seinem Spezi heraus.

„Franzl, da ist was faul! Von wegen nicht streiten. Da ist was passiert, glaub’s mir. Das hätten wir dem Hausleitner sagen müssen.“

„Ah, woher. Was soll denn passiert sein. Die kommt schon wieder, wirst sehen. Und noch einmal, Albert, das geht uns nix an.“

Als die Resi dann etwas später auch bei den beiden abkassiert, zeigt sich, dass einer altgedienten Kellnerin wie ihr grundsätzlich nichts entgeht, was sich in ihrem Revier abspielt. Nachdem sie sich – wie üblich – mit Block und Stift zu den beiden gesetzt hat, trägt sie nämlich ganz nebenbei das Ihre zum Thema bei.

„Also, wenn mich wer fragt, davong’laufen is’ ihm, die Birnbacherin! Aber gar nicht so weit weg, könnt ich mir vorstellen.“

Auf die Nachfrage vom Onkel Franz, wie denn das zu verstehen sei, beginnt sie mit einem ausführlichen Bericht über das Vorleben der Verschwundenen.

3

„Sag, musst du jetzt essen?“ Der Albert schüttelt den Kopf, während er mit einem Stofftaschentuch die Linsen seines Feldstechers putzt. Nach der polizeilichen Information über das, wie er sich ausdrückt, „mysteriöse“ Verschwinden der Mostbäuerin und der Mutmaßung der Resi, dass sie vielleicht noch ganz in der Nähe, nämlich wieder bei ihrem ersten Mann, sein könnte, hat der Albert zwei Tage lang keine Ruhe gegeben. Ist dem Onkel Franz so lange damit in den Ohren gelegen, bis der schließlich nachgegeben hat. Und so haben die beiden nun gerade ihren Beobachtungsposten im Buchenwald hinterm Hof vom Haslinger bezogen. Der Onkel hält noch immer nichts von der Sache. Obwohl, wenn er der Typ wäre, etwas zuzugeben – was er nicht ist – müsste er jetzt schon einräumen, dass er mittlerweile auch ein bisserl neugierig geworden ist.

Er erachtet halt dieses Indianerspielen hier im Wald als eigentlich nicht mit der Würde seiner Person und seines Alters vereinbar, aber was soll’s. Zumindest eine Jause nehm ich mir mit, hat er sich gedacht und sich vorher noch beim Metzger seines Vertrauens eine frisch angemachte Essigwurscht ins mitgebrachte Tupper-Doserl abfüllen lassen. Eine Scheibe Brot sowie ein gut gekühltes Flascherl Bier hat er von zu Hause mitgebracht, nur auf eine Gabel hat er vergessen. Muss es halt sein Schweizermesser tun, das hat er sowieso immer bei sich.

Der Albert hat sich da schon besser auf die abendliche Aktion vorbereitet. Fernglas, Notizblock nebst Kugelschreiber und sein Smartphone packt er aus. Ein Geschenk seiner Frau, von letztem Weihnachten. Seither geht er dem Onkel damit auf die Nerven, vor allem die Foto-App hat es ihm angetan. Mit deren Hilfe macht er jetzt Testaufnahmen, um den günstigsten Winkel für seine Beweisfotos herauszufinden, wie er sagt.

„Jetzt tu einmal dein blödes Telefon weg, was glaubst denn, gibt’s da heut zum Fotografieren?“

„Jetzt lass mich, am Stammtisch hast mir’s eh verboten, da werd ich doch wenigstens jetzt …“

Weiter kommt der Albert nicht, denn er wird von einem dröhnenden Motorengeräusch unterbrochen.

„Was ist jetzt das?“

Der Onkel Franz hätte sich beinahe verschluckt, so laut ist der Achtzylinder, der gerade beim Haslinger auf den Hof fährt.

„Pontiac Firebird. Trans Am, schätzungsweise Baujahr 77. Schwarz mit goldenem Adler auf der Motorhaube, der Klassiker.“

Da kennt er sich aus, der Albert. Hat den dazugehörigen Film mit Burt Reynolds schon x-mal gesehen, aber vor allem jede Folge der amerikanischen Serie „Detektiv Rockford – Anruf genügt“ mit James Garner in der Hauptrolle. Drum wohl auch jetzt seine kriminalistische Ader.

„Hint’ und vorn kein Geld“, sagt drauf der Onkel Franz zwischen zwei Bissen Essigwurscht, „aber ein sauteures Auto fahren, das schaut ihm ähnlich, dem Haslinger.“

„Franz, nicht so laut!“, sagt der Albert viel zu laut. Und darauf, deutlich leiser: „Außerdem, so teuer sind die nicht mehr. Und schau, das ist ja überhaupt nicht der Haslinger.“