8,99 €

Mehr erfahren.

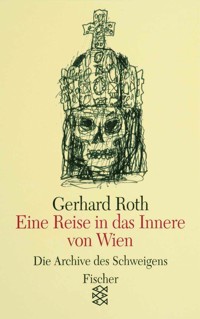

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Konrad Feldt ist Mitarbeiter der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Und er ist lesesüchtig. Ein Leben ohne Lektüre ist für ihn unvorstellbar. Eines Tages gesteht ihm ein Kollege, daß er ein wertvolles handschriftliches Manuskript Mozarts aus der Bibliothek gestohlen hat. Nachdem er Feldt das Autograph übergeben hat, begeht der Dieb Selbstmord. Feldt sieht nun eine Chance, sich ohne großes Risiko finanziell unabhängig zu machen, indem er die Handschrift nicht an die Nationalbibliothek zurückgibt, sondern an einen potenten Autographensammler verkauft. Er erhält ein Angebot von einem japanischen Händler und reist nach Tokio. Da das Manuskript aber außerordentlich wertvoll ist, wird das Geschäft schwieriger und gefährlicher, als Feldt es anfangs annahm. Sein als Vortragsreise getarnter Aufenthalt in Japan dehnt sich aus, er sieht sich kriminellen Nachstellungen ausgesetzt. Als er den Händler schließlich in dessen Buchhandlung aufsucht, ist dieser durch einen Anschlag tödlich verletzt worden und stirbt in Feldts Beisein. Nun steht Feldt auch noch unter Mordverdacht. Die Reise nach Japan entwickelt sich für Feldt zugleich zu einer Entdeckungsfahrt in seine Innenwelt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 317

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Gerhard Roth

Der Plan

Über dieses Buch

Konrad Feldt ist mit Leib und Seele Bibliothekar und lesesüchtig. Eines Tages gesteht ihm ein Kollege, daß er ein wertvolles handschriftliches Manuskript Mozarts aus der Bibliothek gestohlen hat. Nachdem er Feldt das Manuskript übergeben hat, begeht der Dieb Selbstmord. Feldt gibt es nicht zurück, sondern folgt dem verlockenden Angebot eines japanischen Händlers und reist nach Tokio. Mit der kostbaren Handschrift im Gepäck wird er plötzlich verfolgt und steht schließlich unter Mordverdacht. Immer mehr entwickelt sich seine Reise zu einer Entdeckungsfahrt in seine eigene Innenwelt.

»Der Autor beherrscht die Kunst der geistvollen Unterhaltung perfekt. Sein raffiniert ausgetüftelter Roman enthält die schönste Liebeserklärung an die Literatur, die man je in einer thrillerähnlichen Story lesen konnte.«

Brigitte

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Covergestaltung: Gundula Hißmann und Andreas Heilmann, Hamburg

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-400832-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Die Gesellschaft ist ihrem [...]

1. Kapitel

Feldt

Die Nationalbibliothek

2. Kapitel

Kunsthändler Hayashi

Tokyo

International House-Roppongi

Nach Asakusa

Asakusa

Im Hotelzimmer

3. Kapitel

Izu

Ryokan

4. Kapitel

Shuzenji

Tokyo

Der Flug Geryons

Ein Ausflug nach Kitsine

Die Universität

Der Park

Kamakura

Das japanische Café

Auf der Fahrt

Die Keio-Universität

5. Kapitel

Shinkansen

Der heilige Bezirk

Kyoto

Das Kabuki-Theater

6. Kapitel

Süden

Kagoshima

Sakurajima

7. Kapitel

Red Express

Kumamoto

Teehaus Kokin Denju no Ma

Takamori

Ryokan Sakae-ya

Das Erdbeben

Epilog

Die Gesellschaft ist ihrem Wesen nach kriminell, wenn es anders wäre, würde es sie nicht geben. Egoismus allein hält alles aufrecht – absolut alles – alles, was wir hassen, alles was wir lieben.

Joseph Conrad, Briefe

1. Kapitel

Feldt

(Eine Skizze)

Auf eine komplizierte Weise hing Feldts Verbrechen mit seiner Leidenschaft für das Lesen zusammen, das ihm zur Sucht geworden war. Mochte ein Buch noch so düster, ausweglos oder abseitig sein, sobald es seine Vorstellungskraft anregte, stellte sich ein Gefühl entrückter Klarheit in ihm ein, etwas wie Inspiration, das seinem Leben einen Sinn gab. Häufig waren Bücher, die gedruckten Buchstaben und Wörter, wie Drogen für ihn. Seine zweite Leidenschaft waren Portolane, Landkarten aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die von Jesuiten angefertigt worden waren, um Herrschern und Kirche Kenntnis von fremden Seehäfen zu vermitteln. Die schönsten waren mit Tier- und Pflanzendarstellungen oder Landschaftsskizzen geschmückt. Über diesen Karten kam er ins Phantasieren, meistens genügten ihm die Sekundenbruchteile eines Wachtraumes, den sie auslösten und in dem er eine surreale Macht über Zeit und Raum empfand. Er führte seine Begabungen und Abhängigkeiten auch auf seine Asthmaanfälle zurück, an denen er seit seiner Kindheit litt und die er mit Cortison behandelte.

Die Nationalbibliothek

(Erinnerungsfragmente)

Verschwitzt und mit stechenden Kopfschmerzen wachte er auf. Der Bildschirm vor seinem Sitz zeigte unverändert die leuchtende Karte mit der Flugroute von Europa nach Japan: Das neonblaue Meer, die atlasbraune Erde und das pfeilförmige, weiße Flugzeugsymbol, hinter dem ein orangefarbener Streifen die Strecke markierte, die sie zurückgelegt hatten. Da viele Monitore im Airbus über den Sitzen angebracht waren, sah er dasselbe Bild mehrfach im Dämmerlicht. Feldt blickte sich um, weil er sichergehen wollte, daß er nicht beobachtet wurde, dann holte er eine viereckige, durchsichtige Kunststoffhülle, wie sie für Scheckkarten verwendet wird, aus der Jackentasche heraus. Durch die Lampe über seinem Sitz spiegelte sich ein Auge groß in der Innenfläche seiner Brille. Unter der reflektierten durchsichtigen Iris erkannte er den briefmarkenähnlichen Papierausriß, auf dem deutlich mit blauer Tinte und in schwer entzifferbarer Schrift vier Worte zu lesen waren, die für einen Außenstehenden keinen Sinn ergaben, noch dazu, falls er nicht lateinisch konnte. Feldt hatte das beschriebene Stückchen Papier in der Flugzeugtoilette schon einmal aus der Kunststoffhülle herausgenommen und in einem Anfall grimmiger Selbstquälerei überlegt, es in der Klosettmuschel hinunterzuspülen. Er wäre damit sein Problem zwar mit einem Schlag losgeworden, aber die Vorstellung, zurückkehren zu müssen zu seinen alten Verhältnissen, hielt ihn davon ab. Er steckte die Plastikhülle mit dem beschriebenen Papierstückchen wieder in seine Jacke, schloß die Augen und ließ seine Gedanken dahintreiben wie Papierschiffchen, die Kinder von einer Brücke in den Fluß werfen, um sie davonschwimmen zu sehen, bis sie aus dem Blickfeld verschwinden.

Erst die Leidenschaft für Bücher und Landkarten hatte ihm seine Existenz erträglich gemacht. Schon sein Vater, ein schweigsamer Militärarzt, hatte eine umfangreiche Bibliothek von seinem Großonkel Joseph Kerzl, dem Leibarzt Kaiser Franz Josephs, geerbt, sie füllte zwei große Räume in der Döblinger Wohnung, die seine Mutter nach dem Tod des Vaters noch immer bewohnte, obwohl sie es sich eigentlich nicht mehr leisten konnte. Manchmal sah Feldt, während der asthmatischen Erstickungsanfälle seiner Kindheit, den Ausschnitt einer Portolankarte von Indien oder China vor sich, dann wieder das Muster schwarz gedruckter Wörter auf Papier oder eine der Illustrationen von Gustave Doré zur Göttlichen Komödie mit den lorbeerbekränzten Dichtern Dante und Vergil vor dem Untier Geryon. Die Worte der Dichtung waren für ihn eine unentschlüsselte Hieroglyphenschrift gewesen, während sich die Illustrationen für immer seinem Gedächtnis einprägten.

In der Pubertät entdeckte Feldt zufällig, daß ihm stummes Zählen über seine Asthmaanfälle hinweghalf, von da an waren seltsamerweise auch seine Innenbilder ausgelöscht, obwohl sich an seiner Liebe zu ihnen nichts geändert hatte. Er erklärte es sich damit, daß er Schrift, Landkarten und Illustrationen inzwischen »verstanden« hatte und dadurch ihr Geheimnis gelüftet war.

Nach der Matura studierte Feldt Germanistik und Geschichte und machte den Inbegriff seiner Leidenschaft auch zum Thema seiner Dissertation: Die Nationalbibliothek in der Hofburg.

Unvermutet wurden die Monitore und das Bordlicht ausgeschaltet. Die Karte mit der Flugroute erlosch, und Feldt bemerkte, daß manche Passagiere in der Mittelreihe die Armlehnen zurückgeklappt und sich über die Sitze ausgestreckt hatten. Da seine Kopfschmerzen nicht nachließen, bat er eine der Stewardessen um eine Tablette. Sie kam mit einem Aspirin und einem Plastikbecher Wasser zurück, und Feldt legte sich, nachdem er es eingenommen hatte, zu den schlafenden Passagieren in die Mittelreihe.

Der labyrinthische Gebäudekomplex der Nationalbibliothek, den er während der Arbeit an seiner Dissertation kennengelernt hatte, übertraf alle Vorstellungen, die er sich von ihm gemacht hatte. Anfangs hatte ihn ein Entlehnbeamter durch die von Bücherwänden umgebenen Gänge geführt. Da die Regale überall gleich aussahen, sich verzweigten und endlos lang schienen, kam es vor, daß ein neuer Beamter, wie in einem Irrgarten, nicht mehr den Ausgang fand. Einmal hatte sich Feldt während seiner zweijährigen Ausbildung zum Bibliothekar im Magazin so verlaufen, daß er die Nacht »auf dem Gitterrost« verbrachte. Der »Gitterrost« – erfuhr er später – war schon beim Bau der Nationalbibliothek im Speicher anstelle des Fußbodens eingezogen worden, um möglicher Brände schneller Herr zu werden. Erstaunt sah er beim ersten Betreten zwischen den Eisenstäben hindurch alle fünf Stockwerke bis hinunter zur tiefsten Etage. Als er feststellte, daß er sich verirrt hatte, empfand er weder Angst noch Panik – im Gegenteil, wenn ihm nicht die kalte Luft der Klimaanlage und der modrige Geruch von altem Papier den Atem genommen hätten, wäre er vermutlich sogar glücklich gewesen. Weil er aber in den schlechtbeleuchteten Kellergeschossen keinen Schlaf finden konnte, hatte er zu stöbern begonnen und gegen Morgen ein ornithologisches Handbuch mit handcolorierten Kupferstichen aus dem 18. Jahrhundert gefunden, in dem alle vorkommenden Vogelarten im Habsburger Reich dargestellt und beschrieben waren. Es war unter weniger kostbaren mathematischen und astronomischen Werken eingereiht gewesen. Feldt hatte Verdacht geschöpft, daß das Buch mit Absicht an einen falschen Platz in das Regal gestellt worden war. Der Fund brachte ihm das Vertrauen des stellvertretenden Direktors ein und den Haß des Oberaufsehers Glaser, der – wie Feldt erst viel später erfuhr – das Exemplar dort versteckt hatte, um es aus der Nationalbibliothek zu schmuggeln.

Eine Woche später beobachtete Feldt den Oberaufseher, wie er sich in einem Winkel des Tiefspeichers selbst befriedigte. Sein langes, durchgebogenes Glied war von einer blauroten, zwetschgenförmigen Eichel gekrönt, sein Hoden, dunkelbraun, hing aus dem Hosenschlitz. Glaser preßte die Hinterbacken zusammen, drückte den Bauch vor und streckte die Zunge heraus. In einer Hand hielt er ein Papiertaschentuch, in dem er die wäßriggelbe Samenflüssigkeit auffing, währenddessen war sein Mund weit geöffnet und gab einen Schnarchlaut von sich. Erst als der Oberaufseher zur Seite trat, erkannte Feldt, daß er vor einem Werk mit den pornographischen Illustrationen von Fendi aus der Biedermeierzeit stand. Sein Gesicht mit der Hornbrille schien in der spärlichen Beleuchtung aus gelbem und schwarzem Fleisch zu sein. Feldt starrte ihn unbewegt an. Der Oberaufseher zippte die Hose zu, knüllte das Papier zusammen und schaltete das Licht aus, bevor er sich davonmachte.

Da ansonsten nur eine Stelle in der Abteilung für Nominalkatalogisierung frei war, nahm Feldt einen Posten in der Musiksammlung an. Hofrat Kamm, der Leiter, trug mit Vorliebe gepunktete Krawatten und maßgeschneiderte, gestreifte Hemden. Er sprach doppelt so hastig wie der stellvertretende Direktor Kurz, der schon ein Schnellredner war. Kamm bewahrte in drei Stahltresoren die Handschriften der berühmtesten österreichischen Komponisten auf. Vergeblich bemühte er sich, Feldts Ehrfurcht dafür zu wecken – Feldt hatte keine musikalischen Ambitionen. Er mochte die Stille in den Lesesälen, wenn nur ab und zu das Rascheln einer Seite zu hören war, aber auch lautstarke Diskussionen, bei denen einer den anderen zu übertönen versuchte – beides zog er der Musik vor.

Feldt hörte die Stewardeß mit einem Wagen vor seiner Sitzreihe anhalten. Benommen richtete er sich auf, sah, daß es sich um das Duty-Free-Angebot handelte und kaufte einen roten Montblanc-Kugelschreiber. Zwar besaß er in Wien einen schwarzen, aber er wußte nicht, ob er zurückkehren würde, und außerdem war der Kauf eines Schreibgerätes für ihn so etwas wie ein erotischer Akt. Dazu ließ er sich ein Notizbuch schenken – mit den Schreibsachen und der illustrierten Taschenausgabe der Göttlichen Komödie in seiner Jacke kam er sich auf eine verrückte Weise beschützt vor.

An einem Sommermorgen 199- hatte er von seinem Arbeitszimmer im vierten Stock der Nationalbibliothek aus die Lipizzaner-Pferde beobachtet, die auf dem benachbarten Übungsplatz der Hofreitschule jeden Tag bewegt wurden, als ihn der Oberaufseher mit erregter Stimme anrief und zu sich bat. Glaser verfügte über eine Dienstwohnung, der einzigen im ganzen Gebäude, und schon deswegen betrachtete er die gesamte Nationalbibliothek als seinen natürlichen Besitz.

Noch nie hatte Feldt ein vergleichbares Chaos gesehen. Auf den Tischen türmten sich Papierberge, Bücherstapel, Aktenhaufen, auch auf dem Fußboden, der Couch, auf den Stühlen, den Rollschränken und dem Kopiergerät. Gleichzeitig fiel Feldt ein, wie er den Oberaufseher im Tiefspeicher überrascht hatte, er dachte an dessen langes Glied, das veränderte Gesicht.

»Sie wissen, daß ein Disziplinarverfahren gegen mich eingeleitet wird«, fuhr Glaser Feldt ohne Umschweife an. Sein leeres Gesicht mit den gehetzten Augen machte den Eindruck eines Nervenkranken.

»Meine Wohnung wurde auf den Kopf gestellt von den Kollegen der Benützungsabteilung«, fügte er verächtlich hinzu.

Feldt erfuhr, daß der stellvertretende Direktor in der Früh mit vier Arbeitern vor seiner Tür gestanden sei, ihn des Diebstahls bezichtigt und aufgefordert habe, die Erlaubnis zu erteilen, daß die Wohnung durchsucht werde, andernfalls würde die Polizei geholt. Er habe ein Schreiben der Generaldirektion vorgelegt. Man habe elf Kisten mit Büchern beschlagnahmt und ihm seine fristlose Entlassung mitgeteilt.

Die Stimme des Oberaufsehers zitterte. Er griff in die Tasche des Arbeitsmantels, gab Feldt ein Kuvert und wies ihn an, es Hofrat Kamm zu übergeben. Ehe Feldt eine Frage stellen konnte, holte der Oberaufseher eine Pistole aus der Schreibtischlade, steckte sich den Lauf in den Mund, blickte Feldt, wie es ihm später vorkam, schadenfroh an und drückte ab. Der Schuß warf Glaser nach hinten auf einen Papierberg. Gleichzeitig erschien ein fettglänzender Blutfleck wie ein Menetekel auf der Wand. Der Papierberg war von einem Blutschleier rot gefärbt; Haare und Zahnsplitter lagen über den Fußboden verstreut, eine Blutlache bildete sich unter dem Tisch. Da die Wohnung des Oberaufsehers abgelegen und es noch früh war und außerdem die Wände der Bibliothek meterdick waren, hatte niemand etwas gehört.

Feldt war geflüchtet und hatte erst in seinem Arbeitszimmer das Kuvert geöffnet. Nachdem er anfangs überlegte, Hofrat Kamm zu verständigen, beschloß er nach einigem Zögern, alles für sich zu behalten. Er sah einen Plan und ein Ziel vor seinen Augen, so klar, wie es von Anfang an sein Entschluß gewesen war, eine Stelle in der Nationalbibliothek zu erhalten. Als Glaser kurz darauf gefunden wurde, wußte niemand von Feldts Besuch vor dessen Selbstmord.

Lange hatte er darüber gerätselt, weshalb der Oberaufseher ausgerechnet ihm das Autograph übergeben und sich vor seinen Augen erschossen hatte. Aus Wut, daß er das versteckte Buch im Magazin entdeckt und damit die Lawine ins Rollen gebracht hatte? Weil er ihn überhaupt haßte? Oder weil er ihm auf eine verrückte Weise vertraute? Und wenn er ihm vertraute, weshalb? Möglicherweise, weil er bei ihm eine idealistische Zuneigung zur Nationalbibliothek vermutete oder sogar erkannte? Und vielleicht haßte er ihn auch aus demselben Grund! – Schließlich ergaben seine vorsichtigen Nachforschungen und der Tratsch auf den Gängen, in den Arbeitszimmern, im Lesesaal und beim Mittagessen, daß Glaser, nachdem seine Diebstähle aufgeflogen waren, in der Kanzlei von Hofrat Kamm angerufen und von der Sekretärin die Auskunft erhalten hatte, dieser verspäte sich wegen einer wichtigen Sitzung. Der Oberaufseher mußte gedacht haben, die wichtige Sitzung betreffe ihn, tatsächlich aber war für das Bruckner-Festival in Linz eine Ausstellung vorbereitet worden. Kurz nach dem ersten Anruf hatte Glaser sich ein zweites Mal gemeldet und betont, daß sein Anliegen äußerst dringend sei, daraufhin hatte die Sekretärin um ein Stichwort gebeten. Glaser hatte sofort aufgehängt. Nur Feldt wußte, daß er sich in seiner Verzweiflung an ihn, Hofrat Kamms Assistenten, gewandt hatte, weil er es offenbar nicht mehr aushielt, noch länger auf die Ausführung seines schrecklichen Entschlusses zu warten. Anfangs hatte Feldt befürchtet, daß Glaser der Sekretärin doch einen Hinweis gegeben oder irgend jemanden in seine geplante Wahnsinnstat eingeweiht hatte. Zu seiner Erleichterung aber war das nicht der Fall gewesen.

Wieder erwachte Feldt schwitzend und mit quälenden Gedanken.

Bis zum Tagesanbruch war sein Halbschlaf ein dauerndes Pendeln zwischen Betäubtsein und Wachen, ein kurzes Verweilen im dunklen Nichts und ein fortgesetztes Aufschrecken. Er taumelte schließlich auf seinen Sitzplatz zurück. Die Jalousie über dem Fenster war hochgezogen, ein heller Lichtstreifen schimmerte hinter dem mächtigen Flügel. Die Dunkelheit verdampfte im warmen Tageslicht. Auf den Monitoren erschienen wieder die Flugroute, die orangefarbene Spur und der kleine Flugzeugpfeil. Sie befanden sich über Sibirien. Tief unten erkannte er ockerfarbene, gefaltete Gebirgsmassive und glitzernde Siedlungen, wie Glasscherben zwischen schmutzigen Sandhaufen.

Fast ein Jahr benötigte Feldt, um den Inhalt des Briefes – das winzige Autograph, die Adresse des japanischen Kunsthändlers Dr.Daisuke Hayashi und das Geständnis des Oberaufsehers – so zu verbinden, daß er sich auf die Reise begeben konnte. Dr.Hayashi hatte arrangiert, daß er an einem Seminar für Bibliothekare in Izu teilnehmen und an verschiedenen Universitäten in Japan Vorträge über die Österreichische Nationalbibliothek halten sollte. Niemand hatte Verdacht geschöpft, nicht einmal Hofrat Kamm, der den Oberaufseher Glaser von Anfang an des Diebstahles der Handschrift verdächtigt hatte. Sie war aus dem Originalmanuskript einer Partitur herausgerissen worden, was nur zu einem einzigen Zeitpunkt möglich gewesen war: Als auf der Weltausstellung in Valencia der Musikpavillon mit dem Original der Handschrift wieder abgebaut und die einzelnen Stücke verpackt wurden. Nur ein ausgewählter Kreis von Spezialisten war für diese Arbeit zugelassen gewesen, darunter auch der Oberaufseher, der den Transport begleitet hatte. In der Nationalbibliothek hatte man dann bemerkt, daß das letzte Stück im rechten unteren Eck der Originalpartitur fehlte. Aber alle Nachforschungen waren vergeblich gewesen, ebenso alle Untersuchungen durch die Versicherung und die Verhöre des Generaldirektors. Zuletzt hatte man resigniert beschlossen, keine Anzeige zu erstatten, weil man eine Rufschädigung für die Nationalbibliothek befürchtete. Von da an aber versuchte der Generaldirektor immer wieder, dem Oberaufseher eine Falle zu stellen, und in einer von diesen hatte er sich schließlich gefangen.

Das Autograph war das unscheinbare Papierstückchen, das Feldt bei sich trug, ein Fetzen, Abfall – und doch der Traum jedes besessenen Sammlers. Es gab Menschen, wußte Feldt, die in fast religiösem Eifer alles daransetzen würden, in den Besitz dieses Schnipsels Papier zu gelangen.

Die Handschrift veränderte Feldts bisheriges Leben: Die Asthmaanfälle hörten zu seiner Überraschung auf, er sah jetzt – wenn er an den Wert des Autographs dachte – seine Umgebung mit einem gewissen Sarkasmus. Geliebte Orte verloren ihren Glanz, geschätzte Menschen wiesen mit einem Mal lächerliche oder abstoßende Eigenarten auf, früher als beglückend empfundene Ereignisse wurden über Nacht schal. Er litt daran und verspürte gleichzeitig den immer stärkeren Wunsch, alles hinter sich zu lassen. Die Angst vor der Entdeckung spielte dabei nur eine geringe Rolle, entscheidend war die Veränderung, die in ihm vor sich gegangen war. Warum hatte er den Diebstahl begangen? Nicht allein das in Aussicht stehende Geld war es gewesen, sondern mehr noch das zu erwartende Abenteuer, der Fehdehandschuh an die Bücherwelt. Das Leben selbst, sagte er sich, hatte ihn mit einem ungewöhnlichen, einem genialen Schachzug herausgefordert, und nun war er an der Reihe, wenn er sich nicht eines Tages vorwerfen wollte, eine große Chance versäumt zu haben.

Das kostbare Stück Papier, die Blaue Mauritius jedes Autographenhändlers, lag inzwischen als Lesezeichen in seiner Ausgabe der Göttlichen Komödie, genauer, im 24. Gesang des Infernos, in dem die Diebe von Schlangen erdrückt werden. Diese Stelle amüsierte ihn. Gustave Doré hatte sich zur Darstellung einer Schlangengrube inspirieren lassen mit einer Schar von »Laokoon-Figuren«, denen Feldt die Handschrift ironisch anvertraute. Der unschätzbare Wert des Autographs, auf dem nichts anderes zu lesen war als »quam olim d: c:« für quam olim da capo, was soviel bedeutet wie »wie einstmals noch einmal«, bestand darin, daß es die letzten Worte von Mozarts Arbeitspartitur des Requiems waren und damit die letzten Worte, die letzte sichtbare Spur, die der Unsterbliche auf der Erde hinterlassen hatte.

2. Kapitel

Kunsthändler Hayashi

(Beschreibung eines Unsichtbaren)

Der Zollinspektor befahl ihm streng, seinen Koffer zu öffnen. Kleine Schweißtropfen standen auf dem Kinn des Beamten, in einer Hand hielt er die khakifarbene Mütze, mit der anderen kratzte er sich am Kopf. Er forderte Feldt auf, einige Wäschestücke herauszunehmen, zeigte auf den Asthmaspray und verlangte in Englisch eine Erklärung. Auf die Antwort Feldts zog er die Augenbrauen hoch, musterte ihn kurz und gab ihm mit einer Kopfbewegung zu verstehen, daß er gehen könne. Feldt spürte die acht Stunden Zeitverschiebung – in Wien war es jetzt drei Uhr früh und hier später Vormittag. Er kaufte sich, da ihm die japanischen Schriftzeichen ins Auge stachen, eine Zeitung und steckte sie ein. Die Herrentoilette in der Empfangshalle, die Dr.Hayashi als Treffpunkt angegeben hatte, war leer. Feldt stellte den Koffer auf den Boden, wusch sich Gesicht und Hände und trocknete sie mit einem Handtuch aus dem Koffer ab. Als er Hayashi zum ersten Mal angerufen hatte – Adresse und Telefonnummer fanden sich im Geständnis Glasers –, hatte er sich als Beamter der Nationalbibliothek vorgestellt, ihm beiläufig den Tod des Oberaufsehers und seine Telefonnummer mitgeteilt und hinzugefügt, daß nun er, Feldt, das Geschäft abwickeln werde. Dr.Hayashi hatte daraufhin geantwortet, er wisse nicht, wovon die Rede sei, und aufgelegt. Aber schon am nächsten Tag hatte er sich gemeldet und weitere Verhandlungen unter der Bedingung angeboten, daß die Initiative ihm überlassen bliebe. Er hatte unauffällig die Einladung Feldts nach Japan betrieben und ihm den Treffpunkt im Flughafengebäude mit Maschinenschrift auf einer anonymen Briefkarte mitgeteilt, sonst aber den Kontakt auf das Notwendigste beschränkt. Feldt wartete eine halbe Stunde vor dem glänzend weißen Waschbecken und betrachtete sich dabei hin und wieder im Spiegel. Er war nicht sehr groß, schlank, und das Haar fiel ihm in die Stirn. Die goldgerahmte Brille gab ihm ein jungenhaftes, intellektuelles Aussehen. Jetzt, wie er übernächtigt in dem nackten Raum stand, glaubte er, etwas von Verlorenheit an sich zu entdecken. Er fand, daß er nicht älter als 28 aussah. Sein 30. Geburtstag vor fünf Jahren war für ihn ein grauenhaftes Datum gewesen, mit einem Schlag war er sich alt vorgekommen, und mit Sicherheit trug auch dieser Umstand Schuld daran, daß er bereit war, sein bisheriges Leben aufzugeben. Er dachte, daß es in seinem weiteren Dasein keine größere Krise mehr geben konnte als den 30. Geburtstag, den er mit dem Ende seiner Jugend gleichsetzte. Er hatte sogar (halb im Ernst) den Vorsatz gefaßt, Selbstmord zu begehen, der Tod seines Vaters hatte ihn allerdings von dem Gedanken wieder abgebracht, bestimmt aber hätte er ohne dieses Ereignis einen anderen Grund gefunden, es nicht zu tun, denn er liebte das Leben mehr, als er sich eingestand.

Die Fliesen der Toilette waren blau, Wasser rauschte, und Feldt fielen die Fische in seinem Stammlokal ein, die im engen, von Sauerstoffblasen durchperlten Aquarium auf ihren Tod warteten. Inzwischen herrschte ein Kommen und Gehen, Japaner in Anzügen schlugen ihr Wasser ab, suchten eine der Kabinen auf oder wuschen sich die Hände. Feldt musterte jeden einzelnen, manchmal wurde sein Blick erwidert, so daß er hoffte, es handle sich um Hayashi, aber sogleich wandten die Betreffenden ihren Blick wieder von ihm ab. Er haßte die Situation, doch er mußte sich eingestehen, daß es irgendwelche Komplikationen gegeben hatte.

Schließlich verließ er die Toilette und nahm vor dem Eingang die Zeitung aus der Tasche, als ein Mann auf ihn zueilte, der sich im nächsten Augenblick – außer Atem – als Michael Wallner von der Österreichischen Botschaft vorstellte. Wallner warf einen neugierigen Blick auf die japanische Zeitung, die gerade in Feldts Jackentasche verschwand, und beteuerte, daß er ihn überall gesucht habe. Er habe den Auftrag, ihn zum Hotel zu bringen. Feldt war irritiert … Außer Hayashi wußte niemand von dem Treffpunkt … Ob man ihn nicht informiert habe, fragte Wallner, als er Feldts Erstaunen bemerkte. »Hier sind die Entfernungen so groß«, fügte er entschuldigend hinzu, »ein Taxi würde Sie ein Vermögen kosten.« Wallner war etwa 35 Jahre alt, trug ein schwarzes Ledersakko und eine Hornbrille, die auf dem Nasenrücken nach vorne gerutscht war. Er erinnerte Feldt an einen jungen Priester vom Land, wie er ihn verlegen anlächelte und sich hilfsbereit nach seinem Koffer bückte.

Verärgert folgte er dem beflissenen Wallner, der inzwischen den Koffer aufgehoben hatte und ihm vorauseilte, als fürchtete er, zu spät zu kommen, wie das weiße Kaninchen in Lewis Carrolls Alice im Wunderland.

Draußen war es regnerisch und kalt.

Im Kleinbus wartete auf dem Vordersitz eine betrübt vor sich hin blickende Japanerin. Ihr schwarzes Haar war im Nacken zusammengebunden, sie nickte ihm zu, ohne daß sich das melancholische Gesicht mit den schräggestellten Augenbrauen zu einem Lächeln verzog.

»Frau Sato«, sagte Wallner, während Feldts Ärger einem allgemeinen Unbehagen wich. »Sie wird Sie in den nächsten Tagen betreuen … «

Rasch gelangten sie auf das offene Land. Die Bauernhäuser standen in kleinen Abständen in der flachen Landschaft, ihre Satteldächer waren mit kobaltblauen, glacierten Ziegeln gedeckt. Die meisten waren neu, so daß die wenigen älteren und verfallenen aus Holz Feldt auffielen.

Mitunter prasselte ein Regenschauer gegen die Scheibe.

Feldt versuchte, sich zu konzentrieren, aber er fühlte sich benommen, wie nach einem Faustschlag ins Gesicht. Das Auto war außerdem überheizt, und der Linksverkehr auf der Straße verwirrte ihn zusätzlich.

Inzwischen hatte Wallner über Erdbeben zu sprechen begonnen. Feldt hatte den Anfang nicht mitbekommen, da sein Problem die Wahrnehmungen mit einer Tarnkappe überzog. Er wußte nicht, wie er sich Dr.Hayashis Nichterscheinen erklären sollte. Es drückte Verachtung aus. Möglicherweise bedeutete es auch Mißtrauen oder Angst, oder man wollte das riskante Geschäft überhaupt fallenlassen. In seiner Ohnmacht schwor er, sich zu rächen, ohne zu wissen an wem.

Er sah das Gesicht von Frau Sato im Rückspiegel, ihre tieftraurigen Augenbrauen, die Nase und, als er sich bewegte, ein Ohr. Es war ein so zartes Ohr, ein so liebliches Ohr, es drückte für ihn etwas von Vornehmheit und Güte aus. Er bemühte sich, ihre Hände zu sehen, ihre Fingernägel. Sie waren ein wenig kräftiger, als er vermutete.

Er drehte den Kopf zur Seite und erblickte durch das Fenster mächtige Hochspannungsmasten, dazwischen Gemüsefelder, verwilderte Landstücke mit dichtem verfilztem Bambusgebüsch, dann wieder Äcker mit vulkanroter Erde und Häuser mit immergrünen Zierbäumen und -sträuchern, die ihm wie in die Höhe geschossene Bonsaigewächse erschienen. Sodann fuhren sie durch eine gelb und grün gesprenkelte Obstplantage, Zitronen- und Orangenbäume waren mit blauen Netzen zum Schutz gegen die Vögel abgedeckt. Von Tokyo war weit und breit nichts zu sehen. Trotz der sorgenvollen Gedanken stieg Müdigkeit giftig und schwer in ihm auf.

Er kurbelte das Fenster hinunter, um sie zu verscheuchen.

Wallner beobachtete ihn im Rückspiegel.

»Sie dürfen jetzt nicht einschlafen, sonst brauchen Sie eine Ewigkeit für die Zeitumstellung«, sagte er, ohne sich umzudrehen. »Wir machen einen kleinen Umweg, wenn Sie nichts dagegen haben … Frau Sato möchte ihre Schwester sehen … «

Auf den Straßen der Siedlungen, durch die sie fuhren, reihten sich die beleuchteten Getränkeautomaten aneinander. Rote und blaue Fahnen mit Botschaften in Kanji und Kana (chinesischen und japanischen Schriftzeichen, wie er aus der Lektüre seines Reiseführers wußte) hingen schlaff vor den Geschäften im Regen. Und da war es wieder: Dieses Gefühl zwischen Neugier und sanfter Betäubung, das seinen phantastischen Gedanken und Einfällen vorausging, wie beim Blättern in einem Buch, wenn er als Kind Illustrationen betrachtet hatte, ohne sie zu verstehen oder den Text zu kennen, und wenn in knisternder Geschwindigkeit eine Fülle weiterer durchschimmernder, wie Eis auf der Herdplatte zergehender Bilder in seinem Kopf entstanden. So wie jetzt, als er sich vorstellte, die Häuser seien innen mit blutroten Drachentapeten ausgekleidet oder Mustern aus Vögeln oder Zierfischen bemalt, und auf den Fahnen vor den Häusern seien Gedichte zu lesen oder einfach Zahnambulatorien, Buchhandlungen, Bordelle oder Fleischereien angekündigt. Zwischen den Häusern standen Autos mit weißen Preisbezeichnungen auf den Windschutzscheiben, auf den Arealen der Gebrauchtwagenhändler blühten rosa und gelb künstliche Bäume mit Kirschblütenimitationen, das gefiel ihm, nach der trüben Novemberkälte in Wien. Wenn Hayashi keinen Kontakt mehr mit ihm aufnehmen würde, was sollte er dann tun? Ihn anzurufen erschien ihm als eine zu große Demütigung. Aber vielleicht gab es eine ganz banale Erklärung für seine Abwesenheit … Das war sogar am wahrscheinlichsten.

»Frau Sato ist Germanistin … Ich habe sie Ihnen noch gar nicht richtig vorgestellt«, sagte Wallner.

Feldt blickte in den Rückspiegel. Frau Satos Gesichtsausdruck blieb ernst und unbeweglich. Er schloß die Augen vor Müdigkeit. Dann mußte er für kurze Augenblicke eingeschlafen sein, aber im selben Moment, als er es bemerkte, öffnete er rasch wieder die Lider. Er spürte den kalten Fahrtwind im Gesicht. Bauern verkauften Gemüse auf der Straße, sah er jetzt, ab und zu tauchten Palmen am Straßenrand auf, und in den Häuserzeilen entdeckte er Reisgeschäfte mit gefüllten Säcken aus Papier und Jute, aber auch ganze Ballen, wie zur Verladung auf Schiffen bestimmt. Auffallend waren die neuerrichteten, zumeist fensterlosen Betonklötze mit neonbeleuchteten grellen Schriftzügen und Ornamenten.

Wallner antwortete auf Feldts Frage, daß es sich um Pachinko-Hallen handelte, Spielcasinos, das Glücksspielgeschäft »boome« im Augenblick.

Feldt griff in die Tasche, um das Scheckkartenetui mit dem Autograph zu spüren, eine Weile hielt er es zwischen den Fingern.

Bald erreichten sie ein kleines Dorf. Bäuerinnen mit weißen Kopftüchern, die dreieckig gefaltet und im Nacken zusammengebunden waren, begegneten ihnen und Männer mit Topfhüten und Arbeitskleidung wie in van Goghs Kartoffelesserbildern. Die einstöckigen Häuser mit den Satteldächern erinnerten ihn an Pagoden. Feldt drehte den Kopf zur Seite. Hinter den Fenstern erblickte er Krimskrams, in den Vorgärten mit blauen Plastikplanen zugedeckte Haufen Gartengeräte und Werkzeuge, dann wieder Schuppen, in die alles achtlos hineingeworfen war wie in großer Hast oder aus Erschöpfung: Blumentöpfe, rostende Fahrradteile, Kinderspielzeug aus knalligem Kunststoff. Vor einem dieser Häuser hielten sie an. Im Garten erhob sich ein Khakibaum, vom kahlen Geäst hingen gelbe Paradiesfrüchte, rundherum das Gezweig von Sträuchern, ein paar Golfschläger im abgestorbenen Gras, zwei dazugehörige weiße Bälle und verwahrloste Gemüsebeete – er kannte eine ähnliche Unordnung von seinen Aufenthalten auf dem Land, wenn die Schneeschmelze vorüber war und sich die Arbeit im Freien wieder meldete.

Ein schmaler Pfad aus Steinplatten führte zum Eingang. Frau Sato war vorausgeeilt, während Wallner den Wagen abstellte. Obwohl es Herbst war, gab es noch viel Grün im Garten, auf den Zierbäumen und -sträuchern und in den Blumenkisten an der Hauswand. Das Grundstück war vollgeräumt mit einer Sonnenliege ohne Matratze, ausgehängten Fensterflügeln, Laternen, einem Gummischwimmbad für Kinder und anderem Zeug. Feldt entdeckte, daß er sich im Fenster einer großen Veranda spiegelte, hinter dem die Vorhänge zugezogen waren. Er erschrak wie früher als Kind, als er sich zum ersten Mal im Fensterflügel des Schlafzimmers sah, durchsichtig gespiegelt zwischen den Blättern des davor stehenden Kirschbaumes. Das zweistöckige Holzhaus mit der unvermeidlichen Satellitenschüssel auf dem Dach war hübsch, eine Schaukel aus Stahlrohr hing bewegungslos im Regen. Frau Sato erschien in der Türe und winkte ihm gerade zu, hereinzukommen, als ihre Schwester, die ihr auf frappierende Weise ähnelte, neben sie trat. Nachdem sie sich mehrmals voreinander verbeugt hatten, folgte Feldt ihnen in das Haus. Sie trug ausgewaschene Jeans, Tennisschuhe und einen Segleranorak mit Reklameaufschrift. Sie war etwas breiter als ihre Schwester, das Haar kürzer geschnitten, aber die Ernsthaftigkeit, die schrägen Augenbrauen, der nach innen gewandte Blick waren die gleichen. Feldt mußte seine Schuhe ausziehen, bevor er in die für Gäste bereitgestellten zu kleinen Hausschuhe schlüpfte und den im dunklen Pianobraun glänzenden Holzboden des Vorraumes betreten durfte. Rechterhand war eine Schiebetüre mit Reispapierfenstern halbgeöffnet, dahinter entdeckte Feldt einen verglasten Bücherschrank, der ihn stumm anzog. Frau Sato und ihre Schwester baten ihn in das Wohnzimmer mit einem niederen Holztisch und blau gemusterten Kissen, auf denen er Platz nahm. Es war so eiskalt, daß Feldt in seinem Kopf die dichten violetten, im Morgenlicht leuchtenden Eisblumen am Küchenfenster im Schrebergartenhaus seiner Tante sah, wohin er sich als Student zurückgezogen hatte, um die Dissertation über die Nationalbibliothek zu schreiben. Angesichts der ineinander übergehenden Eisfederngebilde vor seinen Augen, die er mit so großer Aufmerksamkeit noch nie betrachtet hatte, hatte er seine Arbeit vergessen, den hauchweißen Atem als okkulte Aura des Winternachmittags vor sich.

Er war überzeugt, daß es im Haus kälter war als im Freien. Vielleicht fror ihn auch, weil er seine Augen kaum noch offenhalten konnte. Er hörte die Frauen im Nebenraum miteinander flüstern, das machte ihn neugierig. Er streckte seine Beine von sich, lehnte sich an einen Stapel Kissen, knöpfte fröstelnd den Mantelkragen zu und lauschte den ungewohnten Lauten. Wenn er den Kopf drehte, sah er durch die Schiebetüre ein Stück des verglasten Bücherschranks und die Bücherrücken mit den fremden Schriftzeichen. Die Ankunft verlief nicht so, wie er erwartet hatte …

Als er wieder erwachte, war es so still, daß er im ersten Augenblick befürchtete, etwas Bedrohliches sei geschehen. Er richtete sich auf, griff nach dem Autograph in der Manteltasche, fand es, holte es heraus und steckte es gleich wieder zurück. Seine Füße waren eiskalt, genau wie seine Hände. Er wankte in den zu kleinen Pantoffeln zur Eingangstüre – sie war versperrt. Der Gedanke, daß man ihn unter Druck setzen wollte, löste ein Gefühl der Panik in ihm aus, das er aber sofort unter Kontrolle hatte.

Er entdeckte an der Wand eine Schwarzweißfotografie der Schwestern als Kinder. Es konnten nur die beiden sein mit diesen Augenbrauen und dem melancholischen Blick auf die Welt. Sie trugen feingemusterte Kimonos, weiße Socken mit einem abgespaltenen großen Zeh und Holzsandalen. Natürlich ähnelten sie Puppen. Im Bibliothekszimmer fand Feldt nichts Verdächtiges. Neben dem CD-Player in einem gefüllten Regal entdeckte er Mozarts Requiem …

Er holte eines der schön gebundenen Bücher aus dem Schrank und verspürte trotz der mißlichen Lage die Wirkung, die Schriftzeichen immer auf ihn ausübten. Die unentzifferbaren Seiten ließen ihn an Rätsel denken, an Zeilen des Tao Te King oder eine zenbuddhistische Weisheit.

Als nächstes fand er einen Bildband mit den bunten Holzschnitten von Hiroshige. Er schlug ihn auf und sah die farbige Abbildung eines großen Karpfens aus Papier, der als Drache im Wind an einem Mast schwebte, dahinter, perspektivisch verkleinert, zwei weitere. Ein blaßblauer Fluß mit einer Holzbrücke, winzige Menschen, eine Wiese, in der Ferne die Stadt und die Silhouette des Fudji-san. Schon die handgeschriebene Titelseite über einem Kirschblütenast und einer auffliegenden Nachtigall hatte ihn bezaubert. Weiter hinten stieß er auf einen großen Lampion (wie ein roter Fesselballon), mit dem verkehrten Hakenkreuzzeichen, der Swastika, verziert. Vom bedeckten Himmel fielen Schneeflocken auf den roten Tempel, davor, im Weiß, stapften Menschen mit Pergamentschirmen.

Das Bild erinnerte ihn an die Kälte im Haus. Fröstelnd schob er das Buch zurück und entdeckte neben einem Stadtplan von Tokyo, dessen winzige scharfgestochene japanische und chinesische Zeichen ein unentdecktes Reich mit unzähligen Siegeln vor ihm zu verschließen schienen, endlich ein Telefon. Er holte den Zettel mit der Nummer des Kunsthändlers aus seiner Jacke und rief ihn an. Eine rauhe Stimme meldete sich barsch unter Dr.Hayashis Namen. Der Mann verstand ihn offenbar nicht, denn er wurde ungeduldig, als Feldt auf englisch nach dem Kunsthändler fragte. Feldt legte den Hörer wieder auf, dabei fiel sein Blick aus dem Fenster auf eine Krähe, die von einem Ast zu ihm hereinspähte, wie in Wien, dachte Feldt. (Schon am frühen Morgen kamen die Krähen krächzend in den Innenhof der Nationalbibliothek geflogen und nahmen geduldig auf den Bäumen Platz. Am Abend begaben sie sich dann zu ihren Schlafplätzen im Park der Irrenanstalt Steinhof, und im März verschwanden sie wieder nach vorherigem tagelangem Gekrächze in das kältere Rußland.)

Was sollte er in diesem fremden Haus? Es konnte kein Zufall sein, daß man ihn hierher gebracht hatte … Wahrscheinlich war Hayashi schon auf dem Weg zu ihm … Hatte man ihn in eine Falle gelockt? Feldt ging in den nächsten Raum, in dem sich ein Gewehrschrank befand. Er erinnerte sich an Das Jagdgewehr von Yasushi Inoue. Achselzuckend resümierte er, daß sein Leben nicht so wunderbar war wie das der Menschen in diesem Buch. Als er eine Lade herauszog, sah er einen englischen Browning vor sich. Die Patronen lagen griffbereit daneben. Plötzlich hörte er Stimmen und das Geräusch, wie die Eingangstür aufgesperrt wurde. Er konnte gerade noch die Lade zuschieben, bevor jemand das Licht aufdrehte. Wallner und ein Japaner drängten sich neugierig in das Haus. Der Mann war nicht groß, stämmig und argwöhnisch. Auf dem Kopf saß der gelbe Topfhut; eine orangefarbene Steppjacke und eine grüne Arbeitshose verliehen seinem Aussehen etwas Zirkushaftes.

»Wir haben Sie nicht aufgeweckt, Sie waren todmüde«, sagte Wallner entschuldigend. »Übrigens, das ist der Hausherr, Dr.Sonoda.«

Tokyo

(Ein erster Eindruck)

Es war schon dunkel, als sie in die endlose Vorstadt mit gelben Taxis gelangten, in der immer mehr und mehr Autos und Fußgänger zu einer Menschen- und Autoflut anwuchsen.

»Ich hole Sie morgen ab, sagen wir um zehn«, sagte Frau Sato. Sie fuhren an den unzähligen beleuchteten Bürsten- und Schuhgeschäften, Fahrradreparaturwerkstätten, Drogerien, Insekten- und Schmetterlingshandlungen, Badeutensilien-, Sushiund Juwelierläden, an Dentisten, Fotohändlern und Elektronikverkäufern vorbei, und an den einstöckigen alten Häusern, die wie Schachteln mit Dächern wirkten. In den Geschäften stapelte sich Pappkarton auf Pappkarton, und zumeist verkauften alle Läden einer ganzen Straßenzeile das gleiche: Krawatten, Brillen, Obst oder Schreib- und Papierwaren, Bekleidungsstücke und Snacks, Bettwäsche, Vasen und Stühle, wodurch der Eindruck eines universalen Magazins entstand.

Feldt bedankte sich und berührte mit der Hand ihre Schulter, zog sie aber rasch wieder zurück.

Farbige Zierlampions wechselten jetzt mit beschrifteten roten, weißen, gelben und grünen Fahnen auf den Gehsteigen ab, ein buntes, wehendes Schriftzeichenlexikon. Er erinnerte sich daran, etwas Ähnliches in dem Film Blade Runner gesehen zu haben; der amerikanische Regisseur, Ridley Scott, hatte ganze Straßenzüge aus Tokyo im Studio nachbauen lassen, um die utopische Atmosphäre des Romanstoffes zu erzeugen. Aber der Eindruck, den er jetzt davon erhielt, war noch überwältigender, da er die Dimensionen der Stadt am eigenen Körper erfuhr. Zwischen den Häusern mit den Geschäften öffneten sich schwach beleuchtete Nebengassen mit Bündeln von elektrischen Leitungen auf Masten aus Stahl oder Beton. Allmählich wurden die Gebäude höher, Gruppen von Schülern in schwarzen Uniformen mit goldenen Knöpfen und Schulmädchen, die trotz der Kälte in Matrosenkleidern, weißen Socken und Halbschuhen dahineilten, fielen ihm unter den Passanten auf. Im Wagen beleuchtete das schattiggelbe Licht der Neonreklamen Frau Satos Haar und ihr schönes, geheimnisvolles Ohr. Sie schien seinen Blick zu fühlen, denn ihre Finger richteten irritiert die Frisur.

Die ganze Zeit über hatte er die Frage, ob Frau Sato und Herr Wallner Dr.Hayashi kannten, in seinem Kopf hin und her gewälzt und überlegt, daß ihn die beiden natürlich belügen konnten. Aber warum sollten sie das?

Der Verkehr war so dicht geworden, daß sie kaum vorankamen. Manche Passanten trugen Gesichtsmasken wie Chirurgen oder Operationsschwestern, die meisten steckten in Winter- oder Pelzmänteln und strömten aus den großen Warenhäusern, aus Banken, Bürotürmen, Kinos und Bars, U-Bahn-Stationen und Wohnhäusern oder drängten sich in sie hinein. Vor einem Laden mit Holzpuppen bogen sie ab, und sogleich wurde es ruhiger. Eine Weile stotterten sie hinter einem dunkelblauen, mit Messing beschlagenen Bus her in ein geschäftsloses Wohnviertel mit hohen Mauern, Villen und Gärten, dann fuhren sie die steile Auffahrt zum Parkplatz des Hotels hinauf.

International House-Roppongi

(Ein Krankenbericht und ein Vortrag)

Das Doppelzimmer, in das Feldt geführt wurde, wies Schiebetüren mit pergamentfarbenen Reispapierfenstern auf, und das Eierschalengelb färbte das Licht des Raumes und wiederholte sich in der Farbe des Teppichbodens, der Tapete, des Bettüberwurfs, der Fauteuilüberzüge und Lampenschirme. Es war überheizt, worüber Feldt, der nichts so sehr verabscheute wie Kälte, nur froh war. Er haßte den Winter, die monatelangen Phasen von Lichtmangel, in denen er die Tage bis zum April zählte und jede Woche schwer war und finster wie ein schwarzer Felsbrocken in der Tiefe eines Gewässers. Er floh vor der Winterfinsternis in die Nationalbibliothek, wo er sich am liebsten in die Werke Shakespeares oder einen Kunstband Goyas verkrochen hätte.