Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2010 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Neumarkter Str. 28, 81673 München

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

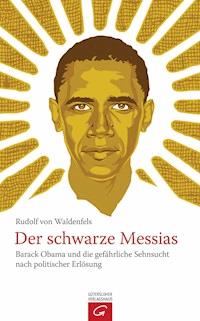

Umschlagbild: © Ray Noland, Asheville / USA

ISBN : 978-3-641-04428-2V002

Inhaltsverzeichnis

Verliebt in Barack

Die windige Stadt

Der Redner

Amerika!

Die andere Seite der Geschichte

Krieg

Heilung

Messias

Fußnotenverzeichnis

Quellennachweis

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Verliebt in Barack

Glanz im Weißen Haus – Auch wir Deutschen lieben ihn – Düstere Gedanken – Obama Girl

Der Jubel war buchstäblich grenzenlos. Als Barack Obama am späten Abend des 4. November 2008 mit strahlendem Lächeln vor seine Anhänger trat und den Wahlsieg verkündete, Zigtausende hatten sich im Chicagoer »Grant Park« unter freiem Himmel versammelt – da tanzten nicht nur in New York und San Francisco die Menschen auf den Straßen. Auch in Berlin, in Mombasa, in Paris und Perth wurde vor Freude gejubelt, rasten Autokorsos durch die Innenstadt und verloren Fernsehreporter ihre berufsübliche Fassung. Es schien tatsächlich so, als sei nach dem Ende »der langen politischen Düsternis«, wie Barack Obama die Jahre der Bush-Regierung einmal genannt hatte, ein neuer Morgen angebrochen.

In Reno, einer Stadt im südwestlichen US-Bundesstaat Nevada, fand sich ein Pärchen zusammen, um in der Wahlnacht ein »Obama-Baby« zu zeugen.1 Im sonst so zurückhaltenden Deutschland brach ein prominentes Mitglied der Grünen öffentlich in Tränen aus. In Kenia wurde vom Präsidenten ein nationaler Feiertag ausgerufen. Im kalifornischen Berkeley kletterten die Leute, weil sie offenbar nicht wussten wohin mit ihrer Freude, auf die Laternenpfähle. In Chicago forderte ein prominenter Politiker ganz ernsthaft, die Geschichte von Obamas Erfolg als ein weiteres Kapitel in die Bibel aufzunehmen.2

Und in den folgenden Wochen und Monaten verflog die Begeisterung nicht etwa, sondern sie verfestigte sich. Noch kein Präsident hatte in der jüngeren Geschichte der USA so hohe Zustimmungswerte in seinen ersten Amtsmonaten verzeichnen können wie Barack Obama.3 Über zwei Drittel der amerikanischen Bevölkerung waren zufrieden mit seiner Amtsführung – dabei war er nur von knapp mehr als der Hälfte gewählt worden; Bush und auch Clinton mussten sich beide zu Beginn ihrer Regierungszeit mit erheblich niedrigeren Umfragewerten abfinden. Michelle Obama, Barack Obamas Frau, stieg in den Rang einer internationalen Stilikone auf, deren Garderobe von den tonangebenden Modemagazinen kommentiert wurde.

Die Ehe der Obamas wurde als vorbildlich dargestellt. Als sie wenige Monate nach der Wahl gemeinsam für eine »Date Night« nach New York flogen, also einen Abend nur zu zweit verbrachten, romantisch essen gingen und ein Musical besuchten, überschlugen sich die Medien vor Lob. In Abwandlung des berühmten Wahlkampfslogans »Yes we can« forderte der Fernsehsender »CBS« seine millionenfache Zuschauerschaft dazu auf, dem Beispiel der Obamas zu folgen:

»Wir wollen [Paare] dazu ermutigen, auch eine Date Night miteinander zu verbringen. Denn, wenn die Obamas es schaffen [die Zeit füreinander zu finden], dann schaffen wir das auch: So can we.«4

Wehmütig vermerkte eine der bekanntesten TV-Moderatorinnen Amerikas, die wochentäglich zu Millionen von Frauen spricht, mit Blick auf die lange und offenbar stabile Ehe der Obamas:

»Wenn man die beiden beobachtet, […] sieht er tatsächlich so aus, als würde er sie begehren.«5

Und eine Bloggerin der »Washington Post« fühlte sich sogar verpflichtet, in großer Schlagzeile trotzig auszurufen:

»Warum ich die Obama-Ehe nicht beneide«.6

Aber wie sollte man die beiden denn nicht beneiden? Schlank und groß gewachsen, wie sie sind, mittleren Alters und doch noch jugendlich, geben sie mit ihrer natürlichen Eleganz das glanzvollste Paar ab, das seit den Kennedys das Weiße Haus bewohnt hat. Nicht etwa privilegierte Herkunft hat sie in diese hohe Position gebracht, sondern allein Talent, harte Arbeit und Geschick. Wenn Michelle Obama mit ihrem Mann nicht ins Weiße Haus eingezogen wäre, hätte sie weiter ihre hoch bezahlte Karriere als Krankenhausmanagerin verfolgen können; und hätte Barack Obama den Wahlsieg verfehlt, wäre er immerhin US-Senator geblieben und hätte mithin eines der ehrenvollsten politischen Ämter des Landes bekleidet. Während er seine politische Karriere verfolgte, schrieb er nebenher zwei Bestseller, deren sprachliches und gedankliches Niveau auch vom politischen Gegner anerkannt wird, trieb täglich Sport und bewahrte sich so eine athletische Figur, war Familienvater, treu sorgender Ehemann und engagierter Volksvertreter, der in seinen jeweiligen Wahlkreisen hohe Beliebtheitswerte erreichte. Sogar ein kleines Laster pflegte er, für das er sich pflichtschuldig schämte: das Zigarettenrauchen. Ein Reporter der »Chicago Tribune«, der Obama während seines Senatorenwahlkampfes über viele Wochen begleitete, beschreibt amüsiert, zu welchen Strategien Obama griff, um seine Nikotinabhängigkeit zu verbergen. Auf langen Überlandfahrten ließ er überraschend oft anhalten und verschwand ohne Erklärung auf der Rasthoftoilette. Der Geruch nach Zigarettenrauch, den er jeweils wieder zurück ins Auto schleppte, ließ keinen Zweifel daran, welchem dringenden Bedürfnis er auf dem Klo tatsächlich nachgekommen war…7

Wenn man also ein Bild des idealen Mannes im Zeitalter der Globalisierung entwerfen würde, eines Mannes, der verschiedene Kulturen und Rassen in sich vereinigt, dessen Geist hoch geschult und dessen Körper wohl trainiert ist, Denker und doch Macher, erfolgreich und doch mit einem Herz für die, die auf der Schattenseite stehen, liberal in der Geisteshaltung und konservativ in der Lebensführung, begehrt von vielen Frauen und doch nur einer treu – dann würde dieses Bild Barack Obama gleichen.

Entsprechend hingerissen waren die amerikanischen Medien, und nicht nur die, deren Metier sonst Showstars und Sportgrößen sind. Ob links oder rechts von der Mitte, noch nie hatte ein US-Präsident im ersten Abschnitt seiner Amtsperiode eine so wohlwollende Presse erhalten wie Obama.8 Sein Gesicht – und das seiner Frau – dominierte die Zeitungskioske, eine Ehre, die sonst nur Filmstars vorbehalten ist. Besonders die linksliberalen Medien, die sich gewöhnlich auf ihre Kritik der Macht gegenüber viel zu Gute halten, waren geradezu verliebt in den neuen Präsidenten. Chris Matthews, einer der erfahrensten und gefürchtetsten politischen Fernsehmoderatoren, rief aus, als Obama einen wichtigen Vorwahlsieg gegen Hillary Clinton errungen hatte:

»Ich verfolge Politik seit meinem fünften Lebensjahr. Ich habe noch nichts Vergleichbares gesehen. Das ist größer als Kennedy. Obama kommt daher und hat die Antworten. Das ist das Neue Testament.«9

Und nach Obamas Kairoer Rede im Juni 2009 stellte Evan Thomas, einer der leitenden Redakteure des angesehenen Magazins »Newsweek«, fest:

»Obama [steht] über dem Land, über der Welt. Er ist eine Art Gott.«10

Doch auch die konservative Presse konnte sich der Ausstrahlung Obamas offenbar nicht entziehen. Während die Kameras des konservativen Fernsehsenders »Fox« in der Wahlnacht über die jubelnde Menge strichen, bekräftigte der Kommentator seine rechte Gesinnung, gab aber gleichwohl bekannt, dass der Sieg Obamas für ihn »ein großer Moment sei«. Am bezeichnendsten war wohl die Haltung von David Brooks, einem der einflussreichsten Kommentatoren Amerikas, dessen Kolumne zwei Mal pro Woche in der »New York Times« erscheint. Den Artikeln, die sich mit Obama befassten, war immer der Kampf anzumerken, den seine konservative Haltung mit der Zuneigung für, ja der Faszination mit dem neuen Präsidenten auszufechten hatte:

»Ich gestehe: Als ich das erste Mal [eine Rede von ihm] hörte, war meine amerikanische Seele gerührt.«11

»War«, »wurde«, »konnte« – die Begeisterung, die Barack Obama in Amerika entgegenschlug, ist inzwischen Vergangenheit; sie ist der Ernüchterung gewichen. Seine Zustimmungswerte sind von fast 70% im Februar 2009 auf nun etwas mehr als 50% gesunken12; das ist ziemlich genau der Prozentsatz derer, die ihm im November 2008 ihre Stimme gegeben hatten, und das ist auch der Wert, den die meisten amerikanischen Präsidenten rund ein Jahr nach ihrer Wahl aufweisen konnten. Was beinahe ganz Amerika – und damit auch viele seiner politischen Gegner – gehofft hatten, nämlich dass Obama die tiefe ideologische, kulturelle und rassische Zerrissenheit des Landes heilen könnte, hat sich nicht erfüllt. Wenn überhaupt, dann haben sich die Gräben nur weiter vertieft. Der Streit des Sommers 2009 um die Gesundheitsreform – mit seinen Todesdrohungen, seinen hysterischen Vorwürfen – hat es gezeigt: Die alten amerikanischen Gespenster des Rassismus, der politischen Paranoia und des hemmungslosen Populismus, sie spuken wieder und weiter.

Allerdings hat Obamas amerikanischer Popularitätssturz seinem Ansehen bei uns hier in Deutschland keinen Abbruch getan. Der Mann, der noch als Kandidat seine erste große außenpolitische Rede in Deutschland hielt, erfreut sich zwischen Nordsee und Alpen weiterhin allergrößter Beliebtheit; er erreicht hier Werte, für die unsere Politiker die Demoskopen bestechen müssten. Nicht weniger als 92% der deutschen Bevölkerung haben ein positives Bild von Obama13; dieser Wert wird auf der ganzen Welt nur noch in Kenia übertroffen, dem Heimatland Obamas’ Vater.

Warum lieben wir Obama so sehr? Liegt es wirklich daran, dass – wie die amerikanische »Newsweek« schrieb – Obama für Deutschland ein sicheres Umfeld bildet, um »sich in einem Führer zu verlieren«?14 Könnte es nicht auch einfach sein, dass wir in Reaktion auf die beiden Weltkriege, auf die Verbrechen, die von unseren Großeltern begangen worden sind, ein so durch und durch pazifistisches und konsensorientiertes Land geworden sind, dass wir für die Verheißung, die Obama verkörpert, ganz besonders empfänglich sind?

Möglicherweise spielt auch mit, dass wir grundsätzlich zu denen, die unter den weißen Amerikanern zu leiden hatten, eine besondere Zuneigung hegen, dass wir uns insgeheim mit ihnen identifizieren. Denn irgendwo, ganz verborgen in den hinteren Winkeln unseres nationalen Empfindens, nehmen wir es den Amerikanern doch übel, dass sie uns besiegt haben.

Doch wer weiß? Vielleicht haben wir ja auch unsere Indianerbegeisterung, unseren kindlichen Glauben an Winnetou ein ganz klein wenig auf Barack Obama übertragen!

So oder so – wir Deutschen waren natürlich nur Zaungäste bei dieser historischen Wahl. Es schmeichelte uns, dass sich Obama Berlin als Ort für seinen ersten ausländischen Auftritt ausgesucht hatte. Doch galt die Rede gar nicht uns, sondern den Kameras der amerikanischen Fernsehsender, die um Obama aufgebaut waren. Werbewirksam trugen sie das Bild der jubelnden Ausländer in die Wohnzimmer Amerikas.

Wollte man das Obama übelnehmen, dass er zweihunderttausend Berliner zur bloßen Kulisse eines Wahlkampfauftrittes gemacht hatte? Natürlich nicht. Hier heiligte der Zweck die Mittel. Auch wenn Obama scheitern, auch wenn Afghanistan ein zweites Vietnam werden sollte – seine Präsidentschaft ist schon jetzt ein Erfolg, sie war es bereits im Moment seiner Wahl. Denn nun wächst eine ganze Generation nicht nur im Westen, sondern auch in Afrika, auch in Asien heran, für die ganz selbstverständlich das Gesicht des mächtigsten Mannes der Welt – ein dunkelhäutiges ist. Die Folgen für das Bewusstsein von Milliarden sind da noch gar nicht absehbar. Eine Schwelle ist übertreten, ein Tabu endlich gebrochen; und spätere Generationen werden sagen: Nicht am 1. Januar 2000, sondern am 4. November 2008 hat das 21. Jahrhundert begonnen.

Ohne die Begeisterung, die Obama besonders unter jungen Menschen entfachte, wäre er wahrscheinlich nicht Präsident geworden. Man darf nicht vergessen: Trotz Wirtschaftskrise, trotz George W. Bush, der als einer der unpopulärsten Präsidenten in die amerikanische Geschichte eingegangen ist, trotz zahlreicher Wahlkampffehler auf Seiten McCains betrug der Abstand zwischen den Demokraten und den Republikanern am Ende nur sieben Prozentpunkte. Das Mehrheitswahlrecht der Amerikaner, das dem Gewinner alles und dem Verlierer nichts zuspricht, ließ das Ergebnis nachher deutlicher erscheinen, als es tatsächlich war; in Wirklichkeit stimmten von den 130 Millionen registrierten und wahlberechtigten Amerikanern rund 60 Millionen gegen Barack Obama.

Es war also durchaus kein »home run«, wie die Amerikaner sagen, kein Kantersieg, den Obama da hinlegte; es hätte auch alles schief gehen können. Er selber warnte sein 700-köpfiges Wahlkampfteam immer wieder vor allzu großer Zuversicht und ließ auf den Toiletten seines Chicagoer Hauptquartiers Zettel aufhängen, auf denen stand:

»Für alle unter euch, die jetzt schon ganz kribbelig vor Vorfreude oder siegessicher sind oder denken, das wäre alles in trockenen Tüchern, ich habe genau zwei Wörter für euch: New Hampshire.«15

Bei der Vorwahl in jenem Staat an der amerikanischen Ostküste hatte Obama ganz knapp gegen Hillary Clinton verloren.

Nein, es brauchte schon den ganzen Einsatz nicht nur Obamas, nicht nur seiner Frau, nicht nur des größten Wahlkampfteams der amerikanischen Geschichte – es brauchte auch den Einsatz all der Millionen von Freiwilligen, die bei Schnee und Eis und tropischer Hitze, die an den Feierabenden und den Wochenenden von Haustür zu Haustür gingen und Werbung für ihren Kandidaten machten.

Ihnen das nötige innerliche Feuer zu geben, reiste Obama zwanzig Monate durch das Land und hielt Reden: in Sporthallen, Uni-Auditorien, auf Marktplätzen, in Schnellrestaurants und Wohnzimmern, vor Fernsehkameras und bei exklusiven Milliardärsdinnés. Die Folge war, ja, ein Feuersturm, der das Land erfasste.

Zu jeder politischen Veranstaltung gehört ein gewisses Showelement. Das ist in Amerika nicht anders als bei uns. Und wie jeder weiß: Wenn es um Show geht, sind die Amerikaner nicht zu übertreffen. So glichen denn die Auftritte Obamas oft denen eines Rockstars. Schon wenn er auf die Bühne stieg, so voller jugendlichem Schwung, ein breites Lächeln im Gesicht, ganz die verkörperte Siegesgewissheit, jubelten die Leute bereits.

Er rief:

»Are you fired up? Ready to go? Seid ihr Feuer und Flamme? Seid ihr bereit?«

Und sie antworteten mit einem riesigen: »Yes!«

Nicht um Inhalte ging es so sehr, nicht um das bessere Rezept gegen Wirtschaftskrise und islamischen Terrorismus, sondern um Gefühle, um Persönlichkeit und Glaubwürdigkeit. Und auch, natürlich, um Hautfarbe. Denn Obama brachte den Geniestreich fertig, seinen anfänglichen Nachteil, den seiner halbafrikanischen Herkunft, in einen Vorteil zu verwandeln. Wer stand wohl eher für den ersehnten »Change«, »Wechsel«? Der Kandidat, der aussah wie alle Präsidenten in der 230-jährigen Geschichte des Landes, oder der Kandidat, der noch 1960 im Süden Amerikas nicht aus demselben Wasserhahn hätte trinken dürfen wie ein Weißer?

So allerdings entstanden auch Erwartungen, die ein demokratisch gewählter Politiker unmöglich erfüllen kann, auch nicht im mächtigsten Land der Erde. Mag ein Diktator allein mit einem Federstrich bestimmen, dass von nun an auch der ärmste Bewohner seines Landes Zugang zur medizinischen Versorgung haben soll – der Präsident Amerikas ist ein Gulliver, der von tausend verfassungsrechtlichen Schnüren gefesselt ist. Da ist zudem die politische Opposition, da sind die Senatoren und Kongressleute seiner eigenen Partei, die um ihre Wiederwahl fürchten, da sind die institutionellen Gegengewichte, die »checks and balances«. Man könnte auch mit dem deutschen Soziologen Max Weber sagen: In Amerika, wie in jeder Demokratie, ist Politik das geduldige Bohren dicker Bretter.

So kam denn die Enttäuschung, die sich in Amerika rund ein halbes Jahr nach Obamas Wahlsieg breit machte, nicht wirklich überraschend; und überraschend war auch nicht, dass die Journalisten, die Obama einst so bejubelt hatten, nun darüber spekulierten, ob Obama »schwach« sei, »unentschieden« oder sogar eine »Fehlbesetzung«. Da folgten sie einfach den Regeln ihres Metiers, das heute herunterreißen muss, was es gestern hoch gelobt hat.

Zu denken muss einem etwas anderes geben. Die, die jetzt gegen Obama marschieren – die die Schilder hochhalten, auf denen er ein Nazi genannt wird, die für seinen Tod beten, wie das ein baptistischer Pastor in seiner Sonntagspredigt 16 getan hat, die ihm überhaupt das Recht auf die amerikanische Staatsbürgerschaft und damit die Präsidentschaft absprechen, weil sie nicht glauben wollen, er sei in Amerika geboren – sind sie nicht die dunkle Kehrseite, die fratzenhaften Zerrbilder eben der Emotionalität, die auch Obama selber für seine Wahl mobilisierte?

Anders gesagt: Die Politik in Amerika funktioniert sehr viel stärker als bei uns über Bilder, Vereinfachungen und Appelle an das Gefühl. Das kann seine guten Seiten haben, dann nämlich, wenn, wie in Obamas Fall, jahrhundertealte Verkrustungen aufgebrochen werden sollen, wenn eine idealistische Begeisterung die Mauer der Vorurteile niederreißen und Raum für etwas Neues schaffen soll.

Das kann aber auch seine gefährlichen Seiten haben.

Dort, wo Argumente weniger zählen als Gefühlsaufwallungen, haben politische Rattenfänger leichtes Spiel.

Es ist schon richtig: Einen Obama mit seinem Feuer, mit seinem rhetorischen Glanz gibt es bei uns nicht, so sehr ihn sich hiesige Politiker und auch Journalisten wünschen mögen. Dafür aber gibt es auch keinen George W. Bush, zumindest ist im Moment keiner bei uns sichtbar. Erinnern wir uns doch, wie Bush kurz nach den Anschlägen vom 11. September den »Krieg gegen den Terrorismus« ausrief und von patriotischer Begeisterung getragen – damals hatte er Zustimmungswerte von über 90 Prozent17 – seine Truppen in Afghanistan und dann später im Irak einmarschieren ließ! Oder wie er, als Bagdad eingenommen war, im Pilotenanzug aus dem Jagdbomber eines Flugzeugträgers kletterte, sich filmen ließ, umringt von Matrosen, während im Hintergrund die riesige Aufschrift prangte:

»Mission Accomplished – Auftrag ausgeführt!«.

Oder denken wir an Bushs Rede vom 20. September 2001, als er vor Senat und Kongress ausrief:

»Jedes Land in jedem Teil der Erde muss sich nun entscheiden: Entweder es steht auf unserer Seite, oder es steht auf der Seite der Terroristen!«

So etwas würde, natürlich schon allein aus Gründen der sehr viel geringeren Macht Deutschlands, eine hiesige Bundeskanzlerin, ein hiesiger Bundeskanzler nie sagen; ihr oder ihm würde jedoch auch dies nicht über die Lippen kommen:

»[Meine Wahl, so werden wir später unseren Kindern erzählen können,...] war der Moment, da sich der Anstieg der Ozeane verlangsamte und der Planet zu heilen begann; war der Moment, da wir [...] die Sicherheit unserer Nation wiederherstellten und ihren Ruf als beste und letzte Hoffnung der Erde neu begründeten.« So Barack Obama in seiner Ansprache an die demokratische Partei, nachdem er sich als Präsidentschaftskandidat gegen Hillary Clinton durchgesetzt hatte.

Wenn bei uns ein einheimischer Politiker in Erscheinung träte, bei dessen Reden die Menschen in Ohnmacht fielen, in Tränen ausbrächen und in dessen Namen sie sogar Kinder zeugten – würde uns da nicht ganz schnell ganz unheimlich werden?

Nennen wir ihn nicht Barack Obama, diesen Politiker, geben wir ihm den deutschen Allerweltsnamen Karl-Heinz Müller, und stellen wir uns nun vor, wie er landauf, landab die Menschen so entflammt, dass viele in ihm einen Erlöser sehen.

Sofort steigen in uns tausend historisch bedingte Ängste auf.

Natürlich muss man sich immer davor hüten, die eigene geschichtliche Erfahrung auf andere Länder zu übertragen. Die Amerikaner haben weder einen Weltkrieg vom Zaun gebrochen, noch haben sie Todesfabriken errichtet, in denen die Folterknechte peinlich genau Buch über die Anzahl ihrer Opfer führten; das ist allein ein deutsches »Privileg«.

Doch muss die Frage schon erlaubt sein, ob Barack Obama just mit der hoch emotionalisierten Art seines Wahlkampfes nicht doch auch Geister gerufen hat, die die amerikanische Politik so schnell nicht wieder los werden wird. Möglicherweise hat er Tendenzen verstärkt, die später einmal, wenn er selber schon längst nicht mehr im Amt ist, schlimme Folgen zeitigen; möglicherweise hat er einer Art Populismus den Weg bereitet, der sich die Methoden von ihm abschaut, ohne aber dieselben hohen Ziele wie Obama zu verfolgen. Politisches Erlösertum als trojanisches Pferd: Des nachts öffnet sich der Unterleib und speit düstere Gestalten aus. Es sind dieselben, die jetzt auch schon im Hintergrund die Fäden ziehen, wenn nämlich die Demonstranten, heulend vor Empörung, von Obama die Geburtsurkunde verlangen.

Doch: Wahrscheinlich sind dies nur die üblichen Bedenken eines übervorsichtigen Mitteleuropäers.

Man kann wohl gemerkt den Wahlkampf Obamas nämlich auch ganz anders auffassen, und zwar als heftige Liebesaffäre zwischen einem Kandidaten und einem wesentlichen Teil der amerikanischen Bevölkerung. Dieser Gedanke drängt sich auf, wenn man sich zum Beispiel »Obama Girl« ansieht, das Video einer jungen Frau, die singend und sich räkelnd ihrer Verliebtheit in Obama Ausdruck verleiht. Über zehn Millionen Mal wurde der Clip bis zum November 2008 auf YouTube aufgerufen, ein Rekord. Bis heute ist nicht geklärt, ob der Auftrag für dieses Video vom Wahlkampfbüro Obamas ausging, oder ob Amber Lee Ettinger, so heißt das Model, den Clip wirklich allein zu verantworten hat, wie sie behauptet.

Bei jeder Liebesbeziehung kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an. Die beiden Partner begegnen sich tausendfach im Flur oder beim Bäcker, jahrelang gehen sie gleichgültig aneinander vorbei, und dann, auf dem Geburtstagsfest eines gemeinsamen Freundes oder bei einer Zufallsbegegnung im Urlaub, springt der Funke über.

Über die größere amerikanische Öffentlichkeit lässt sich sagen, dass sie im Jahr 2004, als eine Mehrheit für George W. Bush stimmte, noch nicht bereit für Obamas politische Botschaft der Versöhnung war. Zwar bejubelten ihn bei seinem ersten großen Auftritt vor dem demokratischen Parteikongress die Delegierten, zwar eroberte sein zweites Buch, »The Audacity of Hope«, sofort die Bestsellerlisten, als es im Jahr 2006 erschien, zwar war die anschließende Lesereise wie ein Triumphzug durch Amerika; doch als Obama an einem kalten Februartag 2007 vor Tausenden von Anhängern seine Bewerbung um die Präsidentschaft ankündigte, räumten ihm die Demoskopen nur Außenseiterchancen ein. Zu unerfahren, zu unkonventionell und natürlich zu dunkelhäutig schien dieser Senator mit dem eigenartigen Namen.

Obama hingegen »wollte schon immer Präsident werden«, 18 so Valerie Jarrett, Präsidentenberaterin im Weißen Haus und seit vielen Jahren eine der engsten Freundinnen der Familie Obama. Laut David Mendell, der die bislang umfassendste Biographie Obamas geschrieben hat, gab es sogar »The Plan«, einen Generalplan, den Obama nach seiner gewonnenen Senatswahl zusammen mit den engsten Mitarbeitern ausgearbeitet hatte, und dessen Endziel – die Präsidentschaft war. Anders gesagt: Auch wenn Amerika noch nicht bereit für Obama war, Obama war schon lange bereit für Amerika.

Dass es ihm dann nach und nach gelang, erst Hillary Clinton und schließlich John McCain zu überflügeln, also sozusagen Amerika in sich verliebt zu machen, hatte natürlich auch mit dem ungünstig verlaufenden Irakkrieg zu tun; gegen diesen hatte er sich schon sehr früh ausgesprochen, und zwar zu einem Zeitpunkt, als das noch unpopulär war. Das kam ihm jetzt zugute. Doch am Wahltag selber spielte der Krieg nur eine untergeordnete Rolle; lediglich für zehn Prozent der Wähler war er bei ihrer Stimmabgabe entscheidend. 19

Nein, die Begeisterung, die das Land im Lauf des Jahres 2008 erfasste, hatte mit tieferen Ursachen zu tun, mit grundlegenden Konflikten, die in der Kultur Amerikas verwurzelt sind und die das Land schon seit Jahrzehnten verstören. Es sind Konflikte, für die Obama eine Lösung anbot, mehr noch: für die er sich selber als Lösung anbot.

Denn genau darin unterschied er sich ja von den anderen Kandidaten. Während Hillary Clinton oder John McCain, wie jeder andere Politiker auch, in erster Linie Problemlösungen vorschlugen, Reparaturanleitungen eben, rückte Obama sich selber in den Mittelpunkt. Er selber war die Lösung; er selber, kraft seiner Person, würde Amerika wieder vereinen.

Aus diesem Grund konnte er es sich auch leisten, in seinen Reden die großen Menschheitsfragen zu beschwören, aber hinsichtlich konkreter Politik verblüffend vage zu bleiben. Die Amerikaner begeisterten sich nicht so sehr für das, was er sagte; sie begeisterten sich vor allem für das, wer er war.

Aber nichts anderes ist ja Liebe: Wir treffen einen Menschen, und obgleich wir noch praktisch nichts über ihn wissen, wissen wir schon alles über ihn. Wir erkennen ihn – so glauben wir zumindest. Und im Herbst 2008 erkannte Amerika Barack Obama; es erkannte ihn plötzlich als einen, nach dem es sich schon lange gesehnt hatte.

Als Barack Obama im Jahr 1985 als 23-Jähriger nach Chicago kam, war von all dem allerdings noch nichts zu ahnen; in seiner neuen Heimatstadt kannte ihn kein Mensch. Nach einem Studium in New York und Los Angeles hatte er auf Empfehlung eines Bekannten in einem der Slums von Chicago eine Stelle als Sozialarbeiter angenommen. Er war ebenso schlank wie heute, wenn auch etwas schmaler von Statur und jugendlich glatter im Gesicht.

Nach drei Jahren aber fühlte er sich, so schreibt er in seiner Autobiographie, so frustriert und ausgebrannt, dass er das Handtuch warf. Als Sozialarbeiter konnte er zu wenig bewegen; die wirklich wichtigen Entscheidungen, die die Menschen betrafen, für die er sich einsetzte, wurden auf der Ebene der Politik gefällt.

»Ohne ein Jurastudium kann ich [in Chicago] nichts ausrichten«, sagte er einem Freund.20

Er ging an die Eliteuniversität Harvard, im Osten des Landes, schrieb sich an der juristischen Fakultät ein und machte von sich reden, als er von seinen Kommilitonen dort zum Leiter der »Harvard Law Review« gewählt wurde. Die »Harvard Law Review« ist eine von Studenten herausgegebene Jura-Publikation, die zu den renommiertesten ihrer Art in Amerika gehört. In der über hundertjährigen Geschichte des Magazins war er dessen erster schwarzer »President«, was die landesweiten Medien auf ihn aufmerksam machte. Die besten Anwaltskanzleien Amerikas riefen in Harvard an, um ihm eine Stelle anzubieten. Ein Literaturagent nahm Obama unter seine Fittiche, und 1995, da war er gerade einmal 34 Jahre alt, erschien seine Autobiographie »Dreams From My Father«. Sie verkaufte sich allerdings nur mäßig und war über Jahre vergriffen.

1991, nach dem Abschluss seines Studiums mit »summa cum laude«, zog Obama nach Chicago zurück. Er heiratete Michelle Robinson, die er während einer Sommerassistenz in einer Anwaltsfirma kennengelernt hatte, und nahm eine Professur an der Chicago Law School an.

Seinen Vorsatz, in die Politik zu gehen, hatte er nicht vergessen.

In seiner freien Zeit engagierte er sich für »Project Vote«, eine Organisation, die sich um die Wahlregistrierung von Schwarzen und anderen Minderheiten kümmerte. Um in Amerika wählen zu können, muss man sich, anders als bei uns, vor der Wahl in eine Wählerliste eintragen lassen. Obama gelang es, zusammen mit einem Team von Festangestellten und Freiwilligen, über 150.000 Neuwähler registrieren zu lassen. Das erregte die Aufmerksamkeit der demokratischen Partei, deren Mitglied er war, und verschaffte ihm viele Kontakte. Er wurde als einer der aufsteigenden Figuren im politischen Chicago gehandelt. Er war Anfang dreißig; der erste Schritt hinein in die Politik war getan.

Wie er die weiteren Schritte ging, einen nach dem anderen, und wie er innerhalb von dreizehn Jahren zum US-Senator aufstieg, einer Position, von der aus er sich schließlich um die Präsidentschaft bewerben konnte – das ist eine spannende Geschichte.

Sie ist spannend, weil man an ihr studieren kann, wie so etwas funktioniert: eine politische Karriere in Amerika.

Und diese Geschichte ist spannend, weil sie Barack Obama mit einem Mal sehr viel menschlicher aussehen lässt. Seine Karriere entfaltete sich nämlich in einer der korruptesten Städte Amerikas, und das blieb auch für ihn nicht ohne Folgen.

Übrigens: Nur ein menschlicher Obama ist ja einer, über den es wert ist, zu schreiben. Wäre er tatsächlich ein »erleuchtetes Wesen«, ein »Lichtwerker«, »nicht wirklich einer von uns ist«, wie die mehrfach Pulitzerpreis gekrönte »San Francisco Chronicle« schrieb21