Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

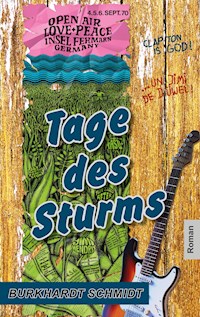

Dieser Mann hat Angst. Zum ersten Mal in seinem Leben. Ein Rivale macht ihm das Leben schwer. Will ihn vom Thron stoßen. Was dann? Der Mann weiß: Er kann nur Teufel. Nichts sonst. Und diesen Job möchte er verdammt noch mal behalten. So beschließt er, seinen Konkurrenten loszuwerden. 1970 ergibt sich die Gelegenheit. Jimi Hendrix ist der große Star des Love & Peace-Festivals, das auf der Ostseeinsel Fehmarn stattfindet. Satan stellt dem Künstler nach, treibt ihn in die Enge. Was niemand gedacht hätte: Luzifer ist Musikfan der ersten Stunde. Der Schlager ist ihm so lieb wie die Folklore, Elvis verschmäht er so wenig wie Chopin. Und so tarnt er sich als Willi Schneider, seines Zeichens Volksmusikant. Seit kurzem Doktor Schneider. Heini ist Mitglied einer Schülerband, bekennender Drogenkonsument, liebt seinen roten R4, seine Mutti und auch jüngere Frauen. Er versucht seinen besten Freund Clemens davon zu überzeugen, dass der freundliche »Onkel Willi« Satan ist. Auch Bert ist Schüler, zwei Klassen unter Heini allerdings, und stinksauer. Das Schicksal und seine Lehrer wollen, dass er genau in diesen Tagen an einer Klassenfahrt teilnehmen muss. Während der Rest der Weltjugend auf Fehmarn weilt, kraxelt er durch das Weserbergland. Nicht auf Klassenfahrt sind hundertfünfzig Hamburger Rocker, die als Ordnungskräfte für das Festival angeworben werden. Und das machen sie. Nach Kräften für Ordnung sorgen. Manchmal sehr zum Leidwesen des Publikums. Bevor Doktor Willi Schneider zum Angriff übergeht, erinnern wir uns an die ausklingenden Sechzigerjahre. An die Zeit der ersten Wohngemeinschaften, die ersten Versuche antiautoritärer Erziehung (die schon zu dieser Zeit an den Kindern scheitern muss) und an die Einführung des Farbfernsehens. Schließlich werden wir auf dem Gelände des Bauern Herbert Störtenbecker Zeuge einer letzten Auseinandersetzung …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 573

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Buch

Dieser Mann hat Angst. Zum ersten Mal in seinem Leben. Ein Rivale macht ihm das Leben schwer. Will ihn vom Thron stoßen. Was dann? Der Mann weiß: Er kann nur Teufel. Nichts sonst. Und diesen Job möchte er verdammt noch mal behalten. So beschließt er, seinen Konkurrenten loszuwerden. 1970 ergibt sich die Gelegenheit. Jimi Hendrix ist der große Star des Love & Peace-Festivals, das auf der Ostseeinsel Fehmarn stattfindet. Satan stellt dem Künstler nach, treibt ihn in die Enge.

Was niemand gedacht hätte: Luzifer ist Musikfan der ersten Stunde. Der Schlager ist ihm so lieb wie die Folklore, Elvis verschmäht er so wenig wie Chopin. Und so tarnt er sich als Willi Schneider, seines Zeichens Volksmusikant. Seit kurzem Doktor Schneider.

Heini ist Mitglied einer Schülerband, bekennender Drogenkonsument, liebt seinen roten R4, seine Mutti und auch jüngere Frauen. Er versucht seinen besten Freund Clemens davon zu überzeugen, dass der freundliche »Onkel Willi« Satan ist.

Auch Bert ist Schüler, zwei Klassen unter Heini allerdings, und stinksauer. Das Schicksal und seine Lehrer wollen, dass er genau in diesen Tagen an einer Klassenfahrt teilnehmen muss. Während der Rest der Weltjugend auf Fehmarn weilt, kraxelt er durch das Weserbergland.

Nicht auf Klassenfahrt sind hundertfünfzig Hamburger Rocker, die als Ordnungskräfte für das Festival angeworben werden. Und das machen sie. Nach Kräften für Ordnung sorgen. Manchmal sehr zum Leidwesen des Publikums.

Bevor Doktor Willi Schneider zum Angriff übergeht, erinnern wir uns an die ausklingenden Sechzigerjahre. An die Zeit der ersten Wohngemeinschaften, die ersten Versuche antiautoritärer Erziehung (die schon zu dieser Zeit an den Kindern scheitern muss) und an die Einführung des Farbfernsehens.

Schließlich werden wir auf dem Gelände des Bauern Herbert Störtenbecker Zeuge einer letzten Auseinandersetzung …

Autor

Burkhardt Schmidt wurde 1954 in Puttgarden auf Fehmarn geboren, ging auf das Gymnasium in Burg und lebte lange Jahre in Hamburg.

Seit einiger Zeit ist der gelernte Schriftsetzer zurück auf der Insel.

»Der süße Klang des Regenbogens« ist sein dritter Roman.

Viele Personen der Handlung sind nicht erfunden.

Deshalb ist diese Geschichte zu wahr, um schön zu sein.

Layout und Satz sowie

Umschlaggestaltung:

Der Autor

Titelseite:

Unter Verwendung eines Fotos

von David Redfern

Rückseite:

Foto: Joachim Müllerchen

Gesetzt aus der Minion Pro

2. Auflage

Für Fritz

»Die Wahrheit wandelt sich in uns so stark,

dass die anderen Mühe haben,

sich darin auszukennen.«

Marcel Proust

»Die Hölle ist leer,

und alle Teufel sind hier!«

William Shakespeare, Der Sturm

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Der Vortag

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Der erste Tag

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

Der zweite Tag

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

Der dritte Tag

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

Die letzten Tage

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

Epilog

Abspann

Danksagung

Quellennachweis

Prolog

»Wir sind uns also einig.« Der Mann mit der grauen Baskenmütze wandte sich an den Dichter und tippte ihm mit dem schwarzen Knauf seines Stocks, der die Form eines Pudelkopfes hatte, gegen die Brust. »Sie erhalten die Manuskripte und überlassen mir Ihre Seele.«

»So war es abgemacht«, antwortete sein Gegenüber, der das Haar streng nach hinten gekämmt trug und dessen blütenweißer Kragen von einer auffällig bunten Fliege geziert wurde. »Das scheint ein faires Geschäft.«

Voland nickte und schaute hinaus auf den Hafen. Dieser Tage herrschte Hochbetrieb an den Piers. Der Warenumschlag in Leningrad, dem früheren Sankt Petersburg, schien alle Rekorde zu brechen.

»Man wird Ihnen vielleicht nicht glauben. Jeder wird denken, es handele sich um einen Roman.«

»Das ist mein Risiko«, antwortete der Dichter. »Das wahre Leben ist unwirklicher als jede Fiktion.«

Der Mann mit dem Stock öffnete einen kleinen, ledernen Rucksack und entnahm ihm ein verschnürtes Bündel Papier. Das drückte er dem Dichter in die Hand. »Ich muss Ihnen noch einmal einschärfen, Michael Afanasjewitsch«, Voland blickte Bulgakow eindringlich in die Augen, »halten Sie sich an den vereinbarten Termin der Veröffentlichung.«

»Sie haben mein Wort. Mein Verleger ist ein integrer Mann. Er wird alle Schritte einleiten. – Darf ich trotzdem noch einmal fragen, warum …?«

»Dürfen Sie nicht! Ich habe meine Gründe.« Voland lächelte.

Bulgakow nickte. »Was werden Sie jetzt unternehmen?«, fragte er.

»Nach Hause. England.«

Bulgakow grinste. »Also doch. Ich hatte zuerst wirklich gedacht, Sie seien Deutscher. Aber Ihre Sprache …«

Voland lächelte wiederum.

»Möchten Sie eine Zigarette?«, fragte der Dichter.

»Welche rauchen Sie?«

»Die ›Lieblingsmarke‹.«

»Wie immer.«

»Wie immer, ja.«

Sie grinsten beide.

Voland schüttelte den Kopf. »Danke, nein.«

Der Mann mit der Fliege zog eine Zigarette, die eine konische Form aufwies und am Ende zugedreht war, aus einer Packung. Er zündete sie an und nahm einen tiefen Zug. Den Rauch beließ er einige Zeit im Mund, um ihn dann genüsslich auszublasen. Nach einigen Zügen sah er auf die glühende Spitze der Zigarette und sagte: »Astreines Kraut.« Er schaute Voland an. »Schwarzer Afghane. Schwer zu bekommen. – Möchten Sie nicht doch?«

Wieder schüttelte der Mann mit der Baskenmütze den Kopf.

»Nochmals danke. Ich ziehe es im Moment vor, meinem Hals etwas Gutes zu tun.« Er holte ein Etui aus der Manteltasche. Es war klein und aus hochkarätigem Gold, und als er den Deckel aufklappte, sprühte ein Brillantendreieck blaues und weißes Feuer. Voland entnahm ihm eine grüne Pastille, steckte sie in den Mund und lutschte eine Weile. Dann öffnete er die Lippen, formte sie zu einem O und hauchte in die Richtung Bulgakows.

Der schnupperte und fragte: »Menthol?«

»Genau gesagt: Eukalyptus.«

»Riecht sehr kräftig.« Der Wirkstoff drang tief in des Schreibers Nase und schien sich in seinem ganzen Kopf breitzumachen.

»Ist es«, nickte Voland. »Und Sie sollten auch eine Pastille nehmen. Es erleichtert Ihrer Seele den Ausgang.«

»Oh! Verstehe.« Bulgakow griff in das Etui, das Voland ihm entgegenhielt und fischte eine Pille heraus. Er schaute sie skeptisch an.

»Nur zu«, sagte Voland und lächelte. »Es tut nicht weh.«

»Ich habe keine Bedenken«, sagte der Dichter und schob die Pastille in den Mund.

»Messere!«

Sie drehten sich in die Richtung des Rufers. Behemoth trug einen großen Seesack auf dem Rücken und schnaufte. »Es ist alles geregelt. Ein holländischer Frachter. Legt in zwei Stunden ab.«

»Gut.« Voland wandte sich an Bulgakow. »Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir werden uns nicht wieder sehen.«

»Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Äh, … eine Frage noch.«

»Gern.«

»Was machen Sie mit meiner Seele?«

»Oh, die kommt zunächst in die Seelenkammer und dann warte ich, bis die Preise steigen. Für eine ordentliche Seele gibt es immer einen Markt. Russische gehen besonders gut.«

»Verstehe.« Bulgakow sah den beiden nach und fragte sich, ob Voland wohl Wort gehalten und die ganze Wahrheit aufgeschrieben hatte. Es liegt in seinem Wesen, dachte der Dichter, dass man ihm nicht trauen darf.

Würde er ihn wirklich nicht wieder sehen? Hätte er Ruhe vor ihm? Hatte er ihm seine Seele zu billig verscheuert? Und wer zum Teufel ist Gorbatschow?

Voland und sein Gehilfe bestiegen zwei Stunden später ihr Schiff, das sie nach Southampton brachte. Nach einer Tagesreise erreichten sie die Grafschaft Cornwall. Dort verbrachten sie einige Jahre unauffällig und unerkannt, um dann im Jahre 1930 eine Passage nach den Vereinigten Staaten von Amerika zu buchen.

Es galt, die Seelenkammer um ein weiteres Exemplar zu bereichern.

Und so bereist der Mann mit der Baskenmütze die Welt, um seine Sammlung Stück um Stück zu erweitern.

Zielstrebig, unbeirrbar, sorglos.

Bis zu dem Tage, an dem er auf James Marshall Hendrix trifft.

Der Vortag

Die meisten Leute erkennen gute Musik nicht mal,

wenn sie herauskommt und ihnen in den Arsch beißt.

Frank Zappa

1. Kapitel

Oh, was hast Du gehört, mein blauäugiger Sohn?

Und was hast Du gehört, mein kleiner Liebling?

Ich hörte das Geräusch eines Donners, er brüllte eine Warnung.

Ich hörte das Brüllen einer Welle, die die ganze Welt verschlingen könnte.

Ich hörte hundert Trommler, deren Hände loderten.

Ich hörte Zehntausende flüstern und niemand hörte hin.

Ich hörte eine Person verhungern, ich hörte viele Menschen lachen.

Ich hörte das Lied eines Dichters, der in der Gosse starb.

Ich hörte das Geräusch eines Clowns, der in der Gasse weinte.

Und es ist ein heftiger,

es ist ein harter,

wird ein harter,

es ist ein harter, ja es ist ein harter Regen, der fallen wird.

A Hard Rain’s Gonna Fall - Bob Dylan

Bert

Die Terminüberschneidung konnte kein Zufall gewesen sein. Sie hatten wirklich verhindern wollen, dass wir in die Versuchung gerieten, daran teilzunehmen.

Als Hasso die freudige Mitteilung rüberschob, die geplante Klassenreise sei auf das erste September-Wochenende terminiert worden, war uns im ersten Moment die Tragweite nicht bewusst. Zunächst: Geil! On the road. Raus aus der Penne. Gleich ausloten, wie wir einen draufmachen könnten. Someone breaks the rules. Unbedingte Verstöße gegen die Konventionen. Querschießen zur Pflicht erheben.

Dann die verstörende Erkenntnis: Das Festival! Genau an dem Wochenende! Wut. Unverständnis. Das haben die doch gewusst! Selbst einem Rockmusik-ignoranten Lehrkörper sollten die laufend eintrudelnden Meldungen (Zeitungen, Radio) nicht entgangen sein.

Folgend Protest. Verweigerung. Störung des Unterrichts. Infiltration mit hörtauglicher Mucke per Kofferradios. Kurzes Aufheulen von Jimis Gitarre. Star Spangled Banner. Woodstock. Jähes Ende.

Verwirrte, verärgerte Blicke vom Pult in die Menge. Feixen. Dann Bio bei Schnüffel. Wenngleich es dem ziemlich wurscht war. Nach dem Aufklappen der Tafel mahnt Kreide Jim Morrison an: Bevor ich in den großen Schlaf sinke, will ich ihn hören – den Schrei des Schmetterlings.

War klar, dass wir sie auf die Palme brachten. Ich meine: Siebzig. Auf dem Lande. Achtundsechzig hatte seine kräuselnden Wellen noch nicht zu Sturmfluten aufgetürmt. Hier nicht. Die Anfänge waren da. Schülervertreter. Subversive Zirkel im Angriff auf verhasste amerikanische Vietnampolitik. Allabendliche Bilder napalmverbrannter Leiber. Dylan näselt A Hard Rain’s Gonna Fall.

Kein Thema im Unterricht. Stures Festhalten am Jahresplan als Schutz vor eigenen Gedanken. Keine Chance, sich auszutauschen, den Staub wegzufegen.

Ich muss auch mal sagen: Lehranstalt. Lass das Lehr weg und du weißt, wo du bist.

Schulbesuch. Besuch?? Damit verbinde ich Einladungen, schön Kaffee und Kuchen. Locker plaudern. Aber wurden wir eingeladen? Nix! Zwangsverpflichtet. U.A.w.n.g. Morgen steht ihr auf der Matte, fertig!

Gut, nehmen wir mal das Messer zwischen den Zähnen wieder raus. Gab so ’ne und solche. Hing meistens auch mit ihren Fächern zusammen. Mathe? Die Hölle! War doch damals schon abzusehen, dass der Taschenrechner seinen Siegeszug antreten würde. Also: Überflüssig. So auch der Vermittler. Helle. Name – nicht Programm. War Stachel im jungen Pennälerfleisch. Entsprach dem Archetypus des Arschpaukers.

Chemie? Wollte jemand die Schule in die Luft sprengen – okay. Aber sonst?

Andererseits: Sprachen. War erstmal Vokabeln pauken. Aber dann: Texte. Die Schönheit des Französischen, wenn es dir über die Zunge gleitet und die Lippen zu halsbrecherischen Verrenkungen animiert.

Doch vor Ort? Hä? Je ne comprends rien! Nix verstehn! Die einzigen Wörter, die du nach jahrelangem Nichtgebrauch auch ihres Charmes wegen behältst, sind chauffage central, die Zentralheizung, weil sie während einer Woche Paris nicht funktioniert und du im chambre à coucher, dem Schlafzimmer, unter der zu dünnen Decke dich aufzuwärmen hoffst.

Alles, was la matrone mit der Pfeife dir eingetrichtert hat, futsch. Temps perdu. (Sie rauchte natürlich nicht während des Unterrichts, wobei – es hätte – nicht? Französisch! – Es hätte gepasst. Damals.)

Und – Deutsch. Zufällig bist du Deutscher. Das Volk der undsoweiter und auch der Richter und Henker. Du willst wissen, warum, klar.

Aber: Du liebst die Sprache, verehrst die Dichter.

Irgendwann treiben sie dich an den Schreibtisch. Du bemühst dich um eine Handschrift, die du später noch lesen kannst. Du tippst die Worte mit zwei Fingern in die Tastatur, hebst den Kopf und siehst den Cursor auf dem Bildschirm ungeduldig zucken, dir keine Pause gönnend.

Der Lehrer? Klasse. Endlich mal. Henk. Henk! Wer hat ihm das Ding verpasst? Nahezu Übereinstimmung der Interessen von Eleve und Magister. Die Kombination mit Ballsport machte es so leicht: Gemeinsame Hinwendung zu Heine und Fußball, mehr noch zu Brecht und Handball, zu E.T.A. und THW. Beiderseitige Liebe zu Aufsätzen und Aufsetzern, dramaturgischen Ein- und überraschenden Weitwürfen.

Insgesamt: Du kannst mit ihnen leben. Gentlemen’s agreement: Ich will’s lernen und ihr sagt mir, wie’s geht.

Per aspera ad astra. Notgedrungen bimsen, was verlangt wird. Auch das, was nicht interessiert. Allgemeinbildung? Einverstanden. Aber doch nicht jeden Scheiß.

Und wie wär’s mit einer Gegenleistung? Ein wenig Flexibilität, meine Damen und Herren! Jimi Hendrix oder Weserbergland? Das ist doch nicht euer Ernst! Karajan oder Schwarzwald? Wie würde Ihre Entscheidung lauten? Eines ist wahrscheinlich: Die Region überlebt den Künstler. Hier gilt es, Prioritäten zu setzen.

Einige taten tatsächlich, als wenn sie nichts wüssten. (Nicht nur die Lehrer.) Festival? Auf Fehmarn? Wirklich? Und: muss das sein? – Woodstock? Nein, nie gehört. Hinter ihren Stirnen hingegen: jugendverderbendes Tandaradei.

Wahrscheinlich wollten sie uns nicht wirklich kurzfristig aus der Schusslinie nehmen. Die Fahrt war wohl länger geplant. Beschluss des Kultusministeriums vom soundsovielten. Aber wer weiß? Es kam jedenfalls zupass.

Wollten sie uns in Watte packen? Große Verschwörung? Lehrer, Eltern? Fernhalten vom Bösen da draußen? Die Linie würd’ stimmen: Hitler? Wer war das noch? Der Geschichtsunterricht endet mit der Weimarer Republik, Gegenwartskunde übernimmt ab Gründung BRD. Dazwischen? Wir haben einen Lehrplan, Freunde, und den halten wir ein. Könnt ihr ja zu Hause nachlesen, aber erst Hausaufgaben fertig, klar?

Ja, der Lehrplan. 333, bei Issos Keilerei, dann vielleicht noch Pech und Schwefel im Mittelalter. Ansonsten hatten sich die Menschen eigentlich lieb.

Das Bemühen, die Pariser Kommune anzusprechen – da müsst ihr Direktor Itze mal sehen. Was? Kommunisten? Räterepublik? Diktatur des Proletariats? Infamer Angriff auf die bürgerliche Alltagsruhe. Wirtschaftswunder, versteht ihr? Neue Jobs bei VW, die Adria in sonnenölgetränkter deutscher Hand. Nee, lasst uns in Ruhe damit. Und euch!

Wenn du das erfährst, was in den verschwiegenen zwölf Jahren lief – du hältst den Atem an. 25 Jahre später: nix! Grabesstille.

Wenige laute Stimmen. Klarsfelds Ohrfeige für Kiesinger. Meinhof, bevor sie sich verrannte.

Brandt? Vaterlandsverräter! Benno Ohnesorg? Na, so ’ne Pistole geht leicht mal los. – Was wollen die alle von uns? Sollen uns doch in Ruhe lassen!

Vorbei die Ruhe, meine Damen und Herren! It’s getting loud! Verstärker an und verstärkter Angriff auf eure Trommelfelle. Muss mal sein. Dornröschens Erweckung mit Zungenkuss.

Und wir? Scheiße!

2. Kapitel

My baby left me,

she wouldn’t tell a lie.

Cause she said she would, she did,

and she left me high and dry.

My baby left me,

last night I heard her cry.

She wouldn’t tell me why.

She just said bye-bye.

My Baby Left Me - Ten Years After

Nadja

Das Sound existierte damals schon. Mein ich. Oder? War nicht meine bevorzugte Location in Berlin, aber dann und wann ließ ich mich dort blicken.

Tolle Musik, richtig bretterhart, konnte man abdriften. Rock, Underground, Soul. Klasse!

Die Szene war noch gut drauf. Vor allem: Keine harten Drogen. Nicht so’n übles Zeug wie später zu Christiane-F.-Zeiten. Wie Heroin. Langte so schon. Wurde dann mörderisch gestreckt und verpanscht. Rattengift, Waschpulver, im harmlosesten Fall Mehl oder Backpulver. Alles drin, was bei Bolle so im Regal steht und vor der Tür liegt.

Nee, Finger davon! Die Typen, die’s vertickten, waren richtige Arschlöcher. Entmenschlichtes Pack, rücksichtslos auf Gewinn aus. Die einzigen, die mir Leid taten, waren die Fixer. Kamen nicht wieder runter von dem Zeug, die meisten versuchten es auch nicht.

Siebzig lief es noch korrekt. Überschaubar. Feines Kraut, sehr sanft, spottbillig. Brachte die Kids gut drauf. Den Kindern steckten immer noch ’n paar Blumen im Haar. Bisschen welk schon, aber dufteten nach wie vor gut. Ein Stück Gutgläubigkeit, Naivität, hatten sie aber abgestreift.

Ach, jetzt weiß ich wieder. War nicht da. Sound kam später. Na, egal wo. Ey, Achim! Schön, dich zu sehen! Was machst du im Punktpunktpunkt? Was? Fehmarn? Insel? Nee, kenn ich nicht. Wo? Aha. Ich dachte, nur die Tätärä hat Inseln in der Ostsee. Ja, Entschuldigung, Erdkunde war noch nie mein Fach. Wann? Doch, September könnte ich. Wer spielt? Ten Years After auch? Bin ich dabei, auf jeden Fall. Schule? Kann ich dafür, wenn ich krank bin? Geht manchmal ganz fix. Plant mich mal ein, kein Thema. Karten? Waass? Wooo? Wills mich verarschen? Wieso Beate Uhse? Is ja irre! Gut, bis dahin dann.

Erkundigungen. Nachschauen. Recherche. Kannste mal zeigen, watt de druff hast. So als angehende Journalistin. Bernie beim Tagesspiegel anrufen. Weiß doch so was. Altrocker.

Bernie wusste tatsächlich Bescheid. Ja, die juckeln schon seit Wochen mit buntbemalten Bussen durch halb Europa. Verkaufen Karten. Verteilen Plakate. – Nee, ich nicht. Leider keine Zeit. Und du? Was ist mit deinem Praktikum? Nächstes Jahr? Okay. Freu mich schon. Mach et jut, Nadja.

Das Schwierige war, es Thomas beizubringen. Hielt nichts von meinen, wie sagte er, Eskapaden. Nein, hatte keine Lust, mitzukommen. Sieht so nach Aufpassen aus, meinte er.

Entspann dich, Mann, was glaubst du, was ich dort aufzieh? Rudelbumsen? Musik, Tom, richtig schön spannende Musik. Drei Tage gute Bands. Mann, endlich mal ’n richtiges Festival gleich um die Ecke! Haben bestimmt gutes Gras da.

Woher weißt du das? Vielleicht ist es ja ’n Kartoffelacker.

Uff. Mein stockkonservativer Tom.

Wer fährt denn mit? Ich: Ach, Lilian, Achim, Carola, Rudi. Glaub ich.

Rudi? Na, so ein Zufall aber auch.

Tom, lass es. Vergiss es. Ist doch lange vorbei.

Wer spielt?

Hammer-Gruppen. Ten Years After, Taste, Colloseum, Hendrix.

Hendrix? Jimi Hendrix? Ich glaub, ich komm doch mit.

Du kommst nicht wegen Hendrix mit, stimmt’s?

Ach, Nadja, nun lass doch.

Nee, lass ich nicht. Achtundsechziger, Tom. Alles mitgemacht damals. »Ho-Ho-Ho-tschi-minh«, »Leute, lasst das Glotzen sein, kommt herunter, reiht euch ein!« DKP war rechtsaußen, KPD/ML vertretbar. Liberalität mit sexueller Libertinage verwechselt, aber wenn’s um den Partner ging … Was heißt Partner? Eine der Bettgenossinnen. »Wer einmal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.« Echt? Und andersherum? Da war es dann wieder, das alte Geschlechter-Rollenspiel inkl. bohrender Eifersucht und die ganze, wie hieß es großmundig?, rückständige, überkommene Kacke. Faschistoid, sagte er mit angeekelter Miene. Dass ich nicht lache. Als ich die kleine Affäre mit Rudi hatte, da hättet ihr ihn sehen sollen! Vorbei war’s mit der Toleranz! Stand nachts mit Rosen vor meiner Tür (aber höchstens zwanzig Pfennig das Stück). Sooo klein mit Hut, wirklich!

Er kam dann doch nicht mit nach Fehmarn. Hat wahrscheinlich drei Tage lang Ängste ausgestanden und sich in Grusel-Phantasien gesteigert.

3. Kapitel

Ich traf ein Kind Gottes,

das gerade die Straße entlanglief.

Und ich fragte es: »Hey, wohin gehst du?«

Es antwortete:

»Ich bin auf dem Weg zu Yasgurs Farm

und werde in einer Rock ’n’ Roll Band mitspielen.

Ich muss aufs Land zurück

und werde meine Seele befreien.«

Wir sind Sternenstaub, wir sind golden.

Wir sind Millionen Jahre alter Kohlenstoff.

Und wir müssen zum

Garten Eden zurückkehren.

Woodstock - Joni Mitchell

Peter

Ich weiß nicht mehr, wer damals die Idee mit dem Auftritt hatte. Wahrscheinlich Heini. Jedenfalls kam, ich glaub es war Clemens, ja, stimmt, Clemens, der kam eines Morgens mit der Mitteilung rüber – wir lagen gerade am Strand und ließen die heiße Sonne auf unseren Pelz prasseln (Fritz nannte das »Alkohol verbrennen«) – Clemens also erzählte, Heini sei bei Ferdinand gewesen um zu fragen, ob die Band – ja, ob sie da noch mitmachen könne. Es kämen ja sowieso nicht alle Gruppen, die geplant waren.

Ferdinand wollte aber nix davon wissen. Das Programm stünde und es wäre ohnehin alles ʼn bisschen schwierig. Ach komm, hatte Heini gesagt und gebettelt, die Jungs sind echt spitze und wir kennen uns auf der Insel verdammt gut aus und so. Ferdinand wollte wissen, was das denn nun damit zu tun hat, dass man sich auf Fehmarn auskennt. Mit der Musik muss man sich auskennen, meinte er, sonst nix. Nee, wir sind wirklich klasse, Heini wieder, wir ham den Blues, Mann. Tut mir leid, ihr seid vielleicht nicht schlecht, aber, nee, geht nicht. Beim nächsten Mal dann.

Heini wurde gallig und wenn er damals schon gewusst hätte, dass das mit dem nächsten Mal nix werden sollte, wäre er bestimmt noch saurer gewesen.

Obwohl – Ferdinand hatte den Spruch vielleicht als Ausrede gebraucht für diesen Moment, und er war wirklich der Hoffnung oder sogar der Überzeugung, dass es ein nächstes Mal geben würde. Woodstock war Woodstock, dies jetzt war Fehmarn oder würde es werden und wer weiß, was dann kam.

Genau diesen Spruch, der mit Woodstock und Fehmarn wird Fehmarn hatte er mit den beiden anderen ausklamüsert, und sie war Teil, griffiger, plakativer Teil ihrer PR. Ihr Mantra, konnte man sagen.

Nun, wir kennen Heini ja und er wäre nicht Hans-Heinrich, wenn er gleich aufgeben würde. In seiner Rübe arbeitete es nun, und wenn Heini mal korrekt nachdachte, sich so richtig anstrengte, kam nicht selten was dabei raus. Was Kreatives. Ob’s nun immer gut war oder auch mal nicht, auf jeden Fall war es meist schöpferisch. Besonders gut war er, wenn’s was nachzuhaken gab. Im Sinne von: So leicht lass ich mich nicht abspeisen, nä. Ich hab da immer noch einen in der Hinterhand (Heini spielt leidenschaftlich Skat, müsst ihr wissen. Nicht immer gut, aber kreativ).

»Ich mach dir’n Vorschlag, Helmut. Wenn ihr mal’n Leerlauf habt, mal so’ne Lücke, nä, wenn ma’ sagen die Stones Sonnabend um zwei spielen sollen und die können nicht, weil Keith unpässlich ist …«

»Erstens, Heini, sind die Stones gar nicht dabei – leider! Mann, wenn wir uns die leisten könnten! – Zweitens, wenn sie dabei wären, würden sie nicht um zwei spielen.«

»Verstehe. Da halten sie Mittagschlaf, wa? – Mann, war doch nur’n Beispiel! Ich meine nur, bevor sich auf der Bühne gar nix tut und die Folks werden unruhig, so richtig genervt, mein ich, da könnten die guten alten Baltic Levee Riders Gewehr bei Fuß … oder, sagen wir, Gitarre vor Bauch stehen und den Leuten echt mal zeigen, dass wir uns hinter Taste nicht verstecken müssen. Wahrhaftig! Muss uns mal hören, Mann!«

Ferdinand prustete los. »Hinter Taste? Hinter Gallagher? Dir ham sie doch ins Hirn geschissen! Weißt du eigentlich, was du da sagst? Hang zum Größenwahn, wa?«

Heini solle man zufrieden sein, meinte Helmut, dass er backstage ’n bisschen mittun dürfe und so. Außerdem – auf den Plakaten stünden nun mal die Namen der auftretenden Bands und wenn die eine oder andere das nicht tut, auftreten nämlich – kann passieren. Aber es kommt mir keine Kapelle auf die Bühne, die nicht angekündigt ist, fertig.

Da kannte er Hans-Heinrich aber schlecht! Helmut sollte schon noch merken, dass er es nicht mit so’nem abgefuckten Dritte-Klasse-Roadie zu tun hatte, sondern mit dem Leader einer Rockband, die quasi auf dem Sprung in die internationale Karriere stehe und sich Herr Ferdinand glücklich schätzen dürfe, dass BLR ihm die unverdiente Ehre zuteil werden lasse, ausgerechnet sein beschissenes Festival als Sprungbrett zu nutzen.

Und dann – Clemens grinste und zog den Ring der Bierdose mit dem Zeigefinger ab, wobei sich der pisswarme Inhalt zischend auf seinem fleckigen Hemd (handgebatikt, wie er zu erzählen nicht müde wurde) breitmachte – dann hatte Heini seine nächste kreative Idee gehabt.

Wenn’s bei Ferdinand nicht klappt, ideete Heini, sind da ja noch die annern beiden. Er konnte wirklich stur sein wie ’n Esel.

Gedacht – getan. Er nix wie hin zu Timm und den auch noch belatschert. Den hat er dermaßen zuargumentiert, Clemens lachte und ließ einen langen Rülpser hören, dass der überhaupt keine Chance hatte. Echt, sah kein Land! Ließ sich breitkloppen und versprach Heini sogar, Christian auch noch zu überzeugen. Dann wären sie zwei zu eins. Und wir sind schließlich, hatte Heini nickend gesagt, ’ne Demokratie, nä. Da zählt noch die gute, alte Mehrheit.

Und so, Clemens weiter, hatte Heini tatsächlich die Zusage für’n Auftritt bekommen. Irre, nä? Wann sie spielen sollten, müsste man zwar mal abwarten und auch über die Flocken hatte man noch nicht gesprochen – Heini meinte, er würde seinen Agenten noch vorbeischicken, ha ha, billig könne man es jedenfalls nicht machen, nä. Der Heini! Echt, musste man ihm lassen. Bewegte mitunter allerhand!

Wobei ihn Helmut (der sich nach anfänglichem Sträuben der Diktatur der Demokratie beugte) aber gleich ausbremste und meinte, freut euch mal, wenn ihr – ich betone wenn, in trockenen Tüchern ist hier noch gar nichts, klar? – wenn ihr euren Auftritt bekommt. Kohle könnt ihr echt nicht erwarten. Was meint ihr, wie viel ich für die ganzen Bands ’raustun muss? – Du?, sagte Timm, wieso du? Wir! – Ja, ja, wir! Jedenfalls ’ne Menge.

Wie bezahlt ihr denn? Heini rotzfrech. Stundenlohn? Geht klar, wir ham Zeit.

Was Helmut darauf genau gesagt hat, habe Heini ihm nicht überliefert, so Clemens, waren wohl keine freundlichen Worte. Er schüttelte den Kopf und wies dem Rest Bier in der Dose den Weg in sein Innerstes. »Eher nicht!«, grinste er, als seine Kehle dem gesprochenen Wort wieder zur Verfügung stand.

»Also, ich schätz mal, wir machen’s für lau, oder?«

Clemens katapultierte seinen Schädel bei mitgeführter Dose wieder in den Nacken um dem Blech die allerletzte Hopfenneige zu entsaugen. »Jjjoo!«, rief er dann gen Himmel, worauf sein Kopf eine Neunzig-Grad-Wende nach vorn vollzog. »Also, ich wär dafür. Hanno kricht ja als Moderator sowieso Patte. Und wir haben unsern Auftritt. Das geht schon in Ordnung.«

4. Kapitel

People try to put us d-down,

(Talkin’ ’bout my generation)

just because we get around.

(Talkin’ ’bout my generation)

Things they do look awful c-c-cold.

(Talkin’ ’bout my generation)

I hope I die before I get old.

(Talkin’ ’bout my generation)

My generation.

This is my generation, baby.

My Generation - The Who

Fransen-Pit

»Erzählen? Ich?

Na, warum nicht? Ist zwar ’ne Ewigkeit her, aber alles hab ich nicht vergessen.

Einen von uns ham sie ja schon mal gefragt, damals. Benny. Knacker-Benny. Wurde sogar gedruckt. Kluger Bursche. Hat sogar richtig Karriere gemacht. Zwei Jahre später hat er bei Rocker, dem Film von Klaus Lemke, mitgemacht. Ja, Komparse heißt das, glaub ich. Na ja, so ’n bisschen rumgestanden eben, orntlich Figur gemacht, ab und an was gegrunzt von wegen Scheiß-Luden und so, nä. Ich fand ihn echt gut. Hatte Talent, der Bengel. Ist später eingewandert, weil er hat seinen Schwager dermaßen vermöbelt, dass der eingegangen ist wie ’ne Primel. War ’n büschen bös’ hart. Kannte Benny aber nix. Hat denn acht Jahre gekricht wegen mit Todesfolge zu sein Schwager sein Nachteil. Seine Schwester hat ihn ab und an besucht und gesagt, er soll sich mal kein Kopp machen, Arno war sowieso ’n Arsch gewesen. Kein Verlust, echt.

Ja, was wollt ich nu erzählen? Ach so, ja. Fehmarn. Benny hat damals mal ’n paar Sachen richtig gestellt von wegen kriminelle Bande, Hell’s Angels, ham alles kurz und klein gehauen und mit den Wummen gefuchtelt und so’n Scheiß. Stimmte nämlich nicht mal die Hälfte davon. Aber Presse eben. Weiß’ Bescheid? Lügen, wo sie nur können.

Tatsache ist, siebzig gab’s noch keine Hell’s Angels, und keiner von uns, aber auch gar keiner, hat ’ne Knarre beigehabt.

Aber gut, ich erzähl mal von Anfang an. Wir sind damals nicht wie in dem Film hundert Mann hoch auf ’n Bock nach Norden gebrettert. Nee, paar von uns sind mit ’n Motorrad los, aber wir annern mit ’n Bus achteran! Echt. Genau warn das drei Busse, weil wir warn schlappe hundertfünfzig Mann. Voll in Kutte, ganzen Schmuck an und so und dann öffentliche Verkehrsmittel. Hör bloß auf! Fehlte nur noch die Monatskarte.

Keine Ahnung, wer die Busse besorgt hat. Benny meinte ja, Hasen-Hubert und Votzen-Ole hätten alles organisiert, aber ich weiß nicht, ob die darin so fit waren.

Egal, jedenfalls standen Donnerstagmorgen die Kisten vor »Muddel«, unsrer Stammkneipe in Wandsbek, und wir alle rein und los. War aber so, dass da verschiedene Gangs reinkamen. Die meisten kannten wir gar nicht. Ham das irgendwo aufgeschnappt, und dann warn sie aufmal da.

Gab schon unterwegs den ersten Stunk. Die meisten voll breit und wollten nur Putz. Kein Wunder, dass wir auf hundertachtzig waren, bevor wir überhaupt auf die Insel kamen.

Dann gab’s ja auch noch Stress, als, ich glaub, das war Gürtel-Schorsch, weiß ich aber nicht mehr genau, als der kurz vor Lübeck mit seine Schüssel anne Tanke fährt und sagt machs ma voll und der Typ, richtig so’n fetter Wixfrosch mit Stiernacken und Nazischnitt so blubbert: Verpiss dich, du kriss hier nix! Da war Schorsch etwas ungehalten, hat sich an die Straße gesetzt und gewartet, bis eine größere Reisegesellschaft von »Muddel-Line« des Weges kam, hat einmal gewunken und als die Busse nach sehr kurzem Aufenthalt wieder Fahrt aufnahmen, da hatten die Zapfsäulen durch das Fenster den Weg gefunden in den Tankwart seine Küche neben den Kühlschrank.

Na, klar, wenn uns einer dumm kam, so richtig dumm, dann haben wir bei ihm erstmal – Promi-Horst meinte immer: ›’n beten torech’ rücken.‹ Also, die Möbel mal eben gerade gestellt. Logo, nä?

OK, ich mein, wir ham schon’n ziemlichen Scheiß gebaut, damals. Aber so warn wir eben drauf. Saufen, kloppen, Spaß haben. Das gibt ja den Song von den Who My Generation, wo das heißt: Ich hoffe, ich kneif den Arsch zu, bevor ich ’n alter Sack bin. Ham wir echt geglaubt, dass sich das Dasein mit höchstens dreißig erledigt hat, und ham danach gelebt.

Und heute bin ich ’n alter Sack und leb immer noch. Ja, so ändern sich die Zeiten! Aber ich hab mich eigentlich nicht so doll geändert. Büschen ruhiger geworden vielleicht. Und meine Leber macht auch nicht mehr so mit.

Mann, was ham wir damals gesoffen!

Stück weiter nördlich, Gremersdorf hieß das, ham wir noch mal an so ’ne Kneipe gehalten, wegen volle Blase, kurz den Parkplatz geflutet, sind rein in den Laden, weil wir ja wieder auffüllen mussten, und ham neben diversen Getränken gleich noch was von der Einrichtung mitgenommen. Kann man ja vielleicht irgendwann mal brauchen. Ja, so lief das damals.

Spätnachmittags kamen wir auf Fehmarn an und fuhren zum Festival-Gelände. Wetter war absoluter Mist. Regen, Sturm. Scheißenkalt war’s. Ham uns erstmal pennen gelegt, auch, weil wir komplett breit waren.«

5. Kapitel

Bought me a coffee grinder, got the best one I could find.

Bought me a coffee grinder, got the best one I could find.

So he could grind my coffee, ’cause he had a brand new grind.

He’s a deep-sea diver, with a stroke that can’t go wrong.

He’s a deep-sea diver, with a stroke that can’t go wrong.

He can touch the bottom, and his wind holds out so long.

He knows how to thrill me and he thrills me night and day.

Oh, he knows how to thrill me and he thrills me night and day.

He’s got a new way of loving, almost takes my breath away.

Empty Bed Blues - Bessie Smith

»One two. One two.«

Probenraum der Baltic Levee Riders.

Peter Engelhardt, anerkannter Bandchef (und so verlässlicher wie beliebter Lieferant neuester Kreationen aus dem Lübecker BTM-Angebot) prüfte das Mikrofon auf seine Tauglichkeit.

Dann schaute er hinunter auf seine Hände, ließ die rechte ein paar Mal an seinem Bass rupfen, was der mit wohligem Brummen quittierte.

»Gut, Freunde. Lasst uns anfangen. Erstmal White Room, dann zwei von unseren.« Er schaute sich im Raum um. »Wo ist Carla eigentlich?«

Joachim Gerke, den alle nur »Fritz the Cat« nannten, ging zum Gitarrenverstärker und gab dem Lautstärkeregler einen kräftigen Dreh nach rechts.

»Ornd’lich Power muss her!«, grinste er. »Die hat sich wohl wieder festgesabbelt.« Er schulterte seine Red Gibson und spielte einige Akkorde.

Heini Jürgens ließ sich gelassen auf dem Hocker hinter seiner Schießbude nieder. Er schlug einen Trommelwirbel an und konzentrierte sich mit geschlossenen Augen auf das für den Schlagzeuger komplizierte Intro des Cream-Stücks. »Nee, sie meinte gestern, sie hätte heute ’n Termin beim Zahnarzt.«

»Au Backe! Hoffentlich nichts Gravierendes. Mit ohne Zähne ist schlecht singen. Egal, wir können nicht auf sie warten. – Clemens, du machst uns den Jack Bruce, OK?« Peter grinste in Richtung des Rhythmus-Gitarristen, der gerade von der Toilette gekommen war und nickte. »Kein Problem.«

Das war es wirklich nicht. Seit Clemens Clausen zur Gruppe gestoßen war, hatte sich ihre Bandbreite enorm vergrößert.

Carla Sander, vorher alleinige Sängerin, die mit ihren siebzehn Jahren über eine erstaunlich facettenreiche und voll klingende Stimme verfügte, hatte die Band vorher in ihrer Songauswahl eingeschränkt. Sie favorisierte Balladen, Blues und Jazzimprovisationen.

Der treibende, fließende, mitunter tosende Rock war nicht so sehr nach ihrem Geschmack. Die Band war allerdings von ihrer Instrumentierung her darauf ausgerichtet.

Clemens, der sehr gern »den Jack Bruce machte«, weil er über ein ähnliches Stimmenvolumen verfügte wie der Bassist und Sänger der Cream, liebte den knallharten, ungekünstelten Rockgesang.

Im Zusammenspiel mit Carla – zunächst hatte sich die Gruppe auf thematische Abwechselung beschränkt und jeweils einer Person den Leadgesang überlassen; der oder die andere fungierte dann als schlichte Background-Stimme – bedeutete dies, dass die beiden im Laufe der Zeit zueinander fanden und Wechselgesänge fabrizierten, einander ergänzten und dem anderen nichts neideten.

Die Zuschauer ihrer glänzend vorbereiteten Auftritte merkten ihnen die Spielfreude an – und dies betraf die ganze Band, die sich von ihren Sangeskollegen mitreißen ließ.

Gewagte Vergleiche mit Größen wie Jefferson Airplane, Sonny & Cher und Ike und Tina Turner machten im Publikum die Runde.

Die Vertrautheit, das blinde Zusammenspiel Clemens’ und Carlas setzte sich dann irgendwann – und wenn man beide zusammen auf der Bühne agieren sah, konnte man das nur für konsequent halten – im Leben außerhalb der Band fort. Seit einem guten Jahr waren die beiden ein Paar.

Die Band stimmte White Room an. Joachims Gitarre ließ die ersten lang gezogenen Töne immer tiefer in den Keller sägen, während Heini jeden einzelnen mit einem Trommelwirbel unterlegte, begleitet vom wummernden Bass Peter Engelhardts. Das Intro wiederholt sich einmal, dann verhält die Leadgitarre zwei Töne lang, um dann gleißende Akkorde zu setzen, wobei das Schlagzeug mit harten Schlägen zum Gesang überleitet.

In the white room with black curtains near the station,

black roof country, no gold pavements, tired starlings.

Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes.

Dawn light smiles on you leaving, my contentment.

Clemens’ klare, durchdringende Stimme füllte den Raum, die weiß getünchten Wände des alten Bauernhauses warfen ein dumpfes Echo zurück.

Hanno Weiß, der Mann am Mischpult, steuerte die Klänge so gut aus, wie es die Bausubstanz des alten Gemäuers zuließ.

I‘ll wait in this place where the sun never shines,

wait in this place where the shadows run from themselves.

Erschrocken fuhr Weiß zusammen, als sich eine Hand auf seine Schulter legte.

»Moin, Hanno!« Carla Sander brüllte ihm ins Ohr. Er nickte lächelnd zurück. Sie wippten zum Takt der Musik; Clemens winkte kurz in Carlas Richtung. Sie warf ihm eine Kusshand zu.

Dieselben lang gezogenen Gitarrenklänge wie zu Beginn, gefolgt von heftigen Trommelschlägen, beendeten den Song.

Carla und Hanno applaudierten.

»Nicht schlecht, Jungs, ich glaub’, wir sind reif für den Auftritt. Fehmarn wird Fehmarn, klar!« Carla sprach etwas undeutlich.

»Wenn’s man schon soweit wär!« Heini legte seine Sticks beiseite und wischte sich mit einem Handtuch Stirn und Hände trocken. »Ferdinand blockiert immer noch, der Arsch. Will uns wohl verhindern.«

»Ach, immer optimistisch bleiben«, meinte Hanno.

»Du hast gut reden. Du hast ja deinen Job da drüben«, antwortete Heini.

»Na ja.« Peter zog das Gitarrenband über den Kopf. »Wir wären aber auch die einzige Band, die unangekündigt spielt.«

»Scheißegal«, brummte »Fritz« Joachim. »Mann, Leute, das ist die Chance für den Durchbruch! Endlich mal vor tausenden Leuten spielen. Das muss klappen!«

»Wenn nur unser Material reichhaltiger wäre. Wenn wir immer nur Cream und Stones und CCR spielen und, tschuldige, Schatz, natürlich auch Big Mama Thornton und CSNY – ist ’n bisschen dünn, nä?« Clemens schaute skeptisch drein.

»Darüber wollte ich grad mich euch reden.« Carlas hübsches Gesicht wurde durch eine kleine Beule neben dem Mund etwas verunziert.

»Na, Baby?« Heini kicherte. »Hat Wilken dich richtig rangenommen? Oder die letzten Pommes noch nicht runter?«

Carla legte die Stirn in Falten und ignorierte Heinis Sprüche.

»Es brennt mir schon länger auf der Seele. Ich bin der Meinung, wir sollten mal was Neues ausprobieren.«

»Was Neues?« Peter schaute zweifelnd. »Was meinst du damit?«

»Deutsch. Ich finde, wir sollten – auch – deutsche Musik machen. Deutsch ist unsere Muttersprache – na ja, Clemens kommt aus Köln«, grinste sie frech, »aber dem bringen wir’s schon bei. – Im Ernst: Wir sind in Englisch nicht so sattelfest, dass wir wirklich gute Texte hinbekommen.«

»Aber Deutsch ist als Musiksprache so fürchterlich sperrig«, wandte Fritz ein.

»Und überhaupt.« Heini versuchte, Carlas Aufmerksamkeit zu gewinnen. »Das gibt’s doch alles schon. Auf dem Festival treten die Roten Steine auf, Witthüser und Westrup und was weiß ich, wer noch alles. Was soll daran neu sein?«

»Heini! Das ist Agitprop. Politische Texte. Nichts dagegen einzuwenden, aber ich stelle mir richtig schöne Musik vor, von Liebe, Leid und Leben.«

»Was??« Fritz (wir bleiben jetzt bei Fritz, weil sein richtiger Vorname nicht mal seinen engsten Freunden geläufig ist) riss die Augen auf. »Du willst Schlager singen? Renate Kern und Roy Black und so ’n Kram? Oh, fertig! Da such dir mal ’n anderen Gitarristen. Aber echt!«

»Krieg dich ein, Mann. Von Herz auf Schmerz sprech ich nicht. Nein, ich möchte dieselbe Musik, wie wir sie hören und mögen – mit denselben anspruchsvollen Texten – nur auf Deutsch! Die Leute sollen uns verstehen, wenn wir ihnen neue Songs nahe bringen. Oder meinst du, jeder kann so viel Englisch, dass er von A bis Z alles rafft? – Außerdem: Deutsch ist eine wunderschöne Sprache – wenn man die richtigen Worte findet.«

»Aber vollkommen ungeeignet für Musiktexte. Englisch ist nun mal kürzer, knapper, variabler«, sagte Peter.

»Kommt ganz darauf an, was man hinbekommt«, antwortete Carla trotzig.

»Carla, bei allem Respekt. Englischsprachige Texte hören sich einfach besser an. Du kannst in knappen Silben direkt zur Sache kommen, wie Led Zeppelin, oder viele Worte in traumhafte Verse schmieden, wie Bob Dylan.« Peter Engelhardt versuchte alles, Carla von den wesentlichen Unterschieden zu überzeugen. »Und gerade du, die den Blues so liebt: Glaubst du, die schlüpfrigen Songs von Muddy Waters oder Willie Dixon bekommst du auf Deutsch hin?«

»Da hab ich keine Hemmungen!«, sagte Carla mit Nachdruck. »Ich würde den Leuten da unten sogar erzählen, welche Farbe meine Unterwäsche hat.«

»Wenn deine Röcke noch kürzer werden, Schätzchen«, feixte Heini beim Blick auf ihre nackten Schenkel, »brauchst du das gar nicht.«

»Oller Macho!«, grinste Carla zurück.

»Siehst du!« Fritz breitete die Arme aus. »Da haben wir’s! Macho! Na klar, Blues ist Macho-Musik. Was willst du werden? German Macha?«

»Mein Gott, Fritz! Was singt Janis? Über rote Rosen? Nee, du, über tote Hosen! Oder sehr lebendige. Und zwar deutlich. Und im Blues stammen die erotisch eindeutigsten Lieder von Frauen! Bessie Smith, Janis Joplin, Ma Rainey. Aber hallo! Denk mal an Bessies’ Empty Bed Blues. Hart an der Pornografie!, haben sie damals gekreischt.«

»Clemens, du hast noch nichts gesagt«, sagte Peter. »Habt ihr schon miteinander darüber …?«

»Ich weiß von nichts. Wirklich!«

»Ich hab ihm bewusst nichts erzählt, damit ihr ihn nicht für voreingenommen haltet. Das ist fürs erste allein meine Idee. Schade, dass ihr alle so ablehnend seid.«

»Carla, die Idee halte ich nicht für verkehrt. Du weißt, ich bin immer offen für Neues.«

Sie nickte bei Peters Worten. Gerade er hatte Carla bei der Band durchgesetzt, als die sich noch sehr skeptisch dem jungen Mädchen gegenüber verhielten. Nicht nur aus künstlerischen Gründen, sondern auch, weil Rock-Musik eben als klare Männerdomäne galt. Sängerinnen einer Pop-Band waren halt die Ausnahme.

»Ich mache euch folgenden Vorschlag«, sagte Engelhardt. »Jeder geht da mal – ohne vorgefertigte Meinung –, auch ihr beiden!«, er sah Heini und Fritz an, »in sich und kuckt, ob wir was mit Carlas Idee anfangen können. – Und für dich, meine Schöne: das Festival steht direkt bevor, ich gebe die Hoffnung auf einen Auftritt nicht auf, und somit – lasst uns proben, bis die Schwarte kracht. Einverstanden? – Wunderbar! – So … ey, Heini! Mach den Joint aus! Künstler brauchen äußerstes Konzentrat. – Also, was kommt als nächstes?«

6. Kapitel

Im Frühtau zu Berge wir geh’n, fallera,

es grünen die Wälder, die Höhn, fallera.

Wir wandern ohne Sorgen

singend in den Morgen,

noch ehe im Tale die Hähne kräh’n.

Ihr alten und hochweisen Leut, fallera,

ihr denkt wohl wir sind nicht gescheit, fallera.

Wer wollte aber singen,

wenn wir schon Grillen fingen

in dieser herrlichen Frühlingszeit?

Schwedisches Studentenlied

Bert

Eine der europaweit meistgestellten Fragen in diesen frühen Septembertagen des Jahres 1970 – zumal unter jugendlichen Fans der Rockmusik – ist: »Bist du auf dem Weg nach Fehmarn?«, und das Leuchten in den Augen verrät, dass die fragende Person genau diese Reiseroute zu nehmen beabsichtigt.

Die Antwort, die zu jener Zeit am seltensten gegeben wird, ist: »Nein, wir verlassen die Insel.«

Sie wird schamhaft entgegnet von einer Handvoll missmutiger, gramgebeugt den Zug, der in die falsche Richtung fährt, besteigenden jungen Menschen; solchen, denen das eben noch im Takte des Rock ’n’ Roll pumpende Herz aus dem Leibe gerissen wurde.

Nichts hat gefruchtet: Appelle an die Vernunft der Verantwortlichen dieses Fiaskos, von ihnen Klassenreise genannt, von uns Klassenkampf geschimpft; der vergebliche Termin beim Arzt. Seine Beschreibung des körperlichen Allgemeinzustands eines Sechzehnjährigen (»hervorragend!«) lastet wie ein Fluch auf dir. Der September ist für den nach Unpässlichkeit lechzenden Schüler definitiv ein Scheißmonat: zu spät für die Sommer-, zu früh für die Wintergrippe. Und für die in diesem Zusammenhang willkommen geheißenen Leiden wie Scharlach, Röteln und Ziegenpeter bist du schlicht zu alt.

Dein polizeiliches Führungszeugnis ist einwandfrei; für geknackte Zigarettenautomaten, Amokläufe und Schwarzfahrten bist du nicht haftbar zu machen, denn a. rauchst du nicht, b. könntest du womöglich jemanden treffen und c. hast du eine Monatskarte. Außerdem bist du mit sechzehn zu jung für den Kerker – und die inzwischen erworbene Überzeugung, dass die Richter ausnahmslos alte Nazis sind, lässt dich befürchten, dass sie dir die hässlichste aller Strafmaßnahmen aufgebrummt hätten: die Teilnahme an einer Klassenfahrt während des Love & Peace-Festivals.

Das Weserbergland, zu anderen als diesen Tagen sicher ein beschauliches Fleckchen Erde, nimmt uns freundlich in seine Weserlandberge auf und wir registrieren, dass ein gegen den Trend weisender demografischer Wandel diese Region befallen zu haben scheint: um uns herum niemand, der jünger aussieht als dreißig (womöglich gibt es eine Verbindung zwischen dieser Tatsache und dem Festival auf der heimischen Insel).

Der Geist von Woodstock hat die für uns ausgesuchten Quartiere noch nicht erreicht: Ein Hauch von Zwangskasernierung weht durch die zugigen Räume der Herbergen: artig sitzen bei Tische, kein lautes Palavern und wo zum Teufel kann man hier seine Kippe ausdrücken?

Eine Hausordnung findet sich, an die Tür gepinnt, der Text gesetzt aus derselben Frakturschrift wie die Schlagzeilen im Völkischen Beobachter.

Spiegelstriche eins bis drei: der Herbergsvater hat immer Recht und somit das Sagen (»ohne saubere Fußnägel kommt hier niemand ins Hochbett«); vier: ab zwanzig Uhr Ruhe im Karton!, fünf: ab einundzwanzig Uhr drei Vaterunser, sechs: nach zehn keine abartigen autoerotischen Handlungen wie Masturbation und Popeln, sieben: um elf Licht aus!

Bei den Mädels derselbe Aushang mit leichten chronologischen Abweichungen: ab zwanzig Uhr Eigenberührungen nur zum Zwecke des Abschminkens, ab neun Licht aus, dann fünf Vaterunser, ab elf Uhr: Ruhe!

Ab drei Uhr (sofern die Damen nebenan endlich vom Schlafe überwältigt werden) Aktivieren des Radio/Kassettenrekorders. Wenn grad keine Meldung von der Heimatfront über den Äther geht, Mucke aus dem Woodstock-Fundus.

Des nächsten Tages kärglicher Beginn: Das Frühstück bietet immerhin Alternativen zu Wasser und trocken Brot, ausgepeitscht wird auf dem Sträflingsschiff erst ab neun und nur bei schlechtem Wetter; die ersten Sklavenkäufer kommen nach dem Mittagessen.

Programm (natürlich pädagogisch wertvoll): Lustwandeln in den Höhen der Berge, die Weser immer im Blick (Wasser trüb wie unsere Stimmung), ein Kloster (wie? Keine Nonnen?), lustvolle Vereinigung (vor unseren Augen!) von Fulda und Werra.

Teutoburger Wald. Hasso, fit wie ein Turnschuh, erklimmt die zweikommafünf Millionen Stufen zum Hermannsdenkmal und klimmt sogar wieder runter. Ohne Lift! Irre! Beifallheischende Blicke des Klassenlehrers. Wir dagegen denken beim Anblick von Freund Hermanns Schwert (Hasso: »Sieben Meter lang! Kolossal!«), vom Hunger gepeinigt (zwanzig Zentimeter täten’s schon), mehr an ein Brotmesser.

»Man schwitzt dann doch, nöch«, nöchte Hasso. Und – immerhin – außer Atem. Was wäre, wenn er jetzt ’nen Herzkasper bekommen hätte? Ich meine: Bei dem Wetter. Ungewöhnlich warm für September. Aber wir sind ja auch im Süden. – Was wäre dann? Abbruch der Klassenreise? … Wie geht es Ihnen? … Sind Sie sicher? … Also, wir machen uns Sorgen um Sie. Was wäre, wenn Sie jetzt … Nicht auszudenken! Wer gibt uns nachher Latein? – Sollten wir nicht besser abreisen? Vorsichtshalber? … Mit so was sollte man nicht spaßen, echt!

Nein, es wird durchgezogen. Ich kenn euch doch, schmunzelt Hasso. Denkt mal an eure Eltern. Sollen die alles umsonst bezahlt haben?

Wir denken nicht an unsere Eltern. Wir haben nur den Acker von Herbert Störtenbecker im Sinn. Der wird bald überlaufen sein. Mist!

Trugbild: Abertausende Freaks (we were half a million strong, singt Joni Mitchell) wie Ameisen auf dem Weg in ihren Haufen, Zelte, Planen, Kochgeschirr, Parkas, Flaschen mit und ohne, Kondensstreifen von Schwarzem Afghan, die Luft erfüllt von salziger Ostsee, sanftem Dope und süßer Liebe.

Was sagt das Radio? Traumhaftes Wetter auch dort. Ein paar Absagen, okay. Kann man verschmerzen. Hendrix? Spielt. Alle großen Bands. Taste. John Mayall. TYA. ELP.

Dann Absturz in die Realität. Ohne uns! Ohne uns? Wir wohnen dort! Unsere Insel! Heimspiel! Sogar von den Fidschis werden sie da sein. Da gibt’s keine Klassenfahrten.

Das Ganze bekommt was von Feuerzangenbowle. Anstalt versus Eleven. Pfeiffer mit drei Eff hätte bestimmt einen Ausweg gewusst. Wir? Uns schmeckt keine Bowle. Nicht die geringste alkoholische Gärung. Nur in uns gärt es.

Inszenierung eines Zwischenfalls gegen die Langeweile. ElkeInesGeli ab über die Mauern des Gefängnisses. Schwer Alarm bei der Aufsicht. Hektik. Blässe. Versagen, denken sie. Wird man ihnen anlasten, wissen sie. Eintrag ins Klassenlehrerbuch. Schwerer Tadel. Opfer GeliElkeInes. Drei Mädel. Gleich drei! Na wartet, wenn wir euch kriegen! Nicht mit uns! – Wir wissen, mit ihnen geht die Pädagogenphantasie durch, aber heftig! Nicht mal Fräulein Pötsch, die nette und lecker hübsche Referendarin, kaum älter als die drei Flüchtlinginnen, verscheucht die deftigen Bilder aus ihren Köpfen.

Wenn da was mit Jungens … wenn die uns schwanger nach Hause …! Locker bleiben, Hasso! Alimente fallen ins Kulturbudget und sind steuerlich absetzbar. Ha ha! Außerdem – welche Jungs? Sind alle auf Fehmarn.

Aber wo treiben InesGeliElke sich rum? – Ja, wo nur? Vermutlich ging’s in die Pilze. Die Umgebung ist danach. Und September. Ha, die werden schießen jetzt!

Dann, am Schlafittchen: Ab nach Hause! Sofort! Werden in den Zug nach Bremen gesetzt (Gouvernante: Fräulein Pötsch; ’s ist ihr unangenehm), Umsteigen Richtung Fehmarn.

In Bremen (gut, konnte niemand wissen) steigen Tausende von HSV-Fans – bekannt für ihre Ritterlichkeit – zu, Spiel gegen Werder nullsieben verloren (wobei – den Elfmeter in der 52sten muss der Schiedsrichter nicht geben).

Dreiundeine junge Damen nun mitten zwischen sich in gedämpfter Feierlaune befindenden, mit ihrem Frust nicht wohin wissenden, jungen Männern, und im Weserstadion gibt’s nun mal keinen Früchtetee – das hätte schief gehen können, Freunde!

Stimmung jetzt auf dem Tiefpunkt. Lasst uns abhauen! Per Anhalter. – Ach, ist doch eh zu spät. Morgen ist Heimreise. – Wird auch Zeit, Mann! Wenn so was noch mal vorkommt, versteck ich mich in den Dünen.

7. Kapitel

Kornblumenblau

ist der Himmel am herrlichen Rheine,

kornblumenblau

sind die Augen der Frauen beim Weine.

Darum trinkt Rheinwein, Männer seid schlau,

Dann seid am Ende auch ihr kornblumenblau.

Kornblumenblau - Willi Schneider

Clemens

»Jong!«, pflegte Mutter nach oben zu rufen. »Komm herunter! D’r Onkel Willi kütt!«

Kreischende Laute der Vorfreude folgen.

Die fünfte Jahreszeit ließ auch im Hause Clausen die Sitten verrohen, wie überall in Köln. Und Mainz. Und Düsseldorf.

Sagen wir besser: Für den Rest des Jahres respektable, sittlich gereifte, selbstbeherrschte Menschen des rheinischen Mittelstandes mutieren von Mitte November bis zur Schneeschmelze zu haltlosen, zeitweise offenbar hirnverlustig gegangenen Monstern.

Rote Pappnasen zieren ihre grinsenden Gesichter, aus kräftigen Lungen bläst der Wind, der die Enden der Luftschlangen auf der Wohnzimmervitrine landen lässt; die Salzstangen hinterlassen ihre zerbröselten Reste in den Sofafugen.

Ohne von den Eltern weiter beachtet zu werden, setze ich mich, hin und her gerissen zwischen Widerwillen und dem prickelnden Gefühl der freudigen Erwartung, neben Mutter, die, ohne den Blick vom Fernseher zu nehmen, mir fürsorglich die Schale mit dem Knabbergebäck unter die Nase hält.

»Gleich kommt er! Sie haben ihn gerade angekündigt. Freust du dich, Clemens?«, und ohne eine Antwort abzuwarten, freut sich Mutter: »Ich freu mich!«

Um die Widersprüche in meinen Empfindungen zu verstehen, muss man wissen, dass ich in Sachen Karneval komplett aus der rheinischen Art geschlagen bin. Ich mag keinen Karneval, damals nicht, in späteren Jahren noch weniger, und heute, nach so vielen Jahren in der Diaspora, ist mir jeder Rest von Verständnis für diese Art Volksbelustigung abhanden gekommen.

Die späteren Jahre meiner Kindheit, die frühen meiner jugendlichen Reifezeit – meine Eltern, aber auch Mitschüler und (so genannte) Freunde, hätten es als Affront verstanden, wenn ich dem johlenden Treiben nicht bis zum alaaf-gestöhnten Narrenorgasmus unter dem kamelleverdunkelten Himmel beigewohnt hätte. Nun – ich wohnte. Aber ungern. Nein, diese Veranstaltung war definitiv nichts für mich.

Ich weigerte mich standhaft, auch nur eine Ahnung davon zu bekommen, wie es meine Eltern aushielten, sich stundenlang diesen Prunksitzungen vor dem Elferrat auszusetzen, in dem einige betagte Herren erst dann aus dem Tiefschlaf erwachten, wenn sie den in die Luft gestemmten Funkenmariechen – wenn der Funken zum Publikum schon nicht übersprang –, unter die kurzen Röcke stieren konnten. Tätä, tätä!! Werde se misch ranlasse? Tätä?

Der seltsame Gruß der »Narrhallesen«, der aussieht wie eine überkreuz geführte Scheuklappe, ließ mich hoffen, dass den Granden mit ihren merkwürdigen Kappen – die Bimmelglöckchen vorn dran schienen auch bei heftigster Kopfbewegung nicht zur geistigen Erweckung zu taugen – ein Restgefühl von Scham erhalten geblieben war.

Und doch – Mutters Ruf »D’r Willi kütt« zog mich wie ein Magnet vor den Bildschirm. Mit stoischem Gleichmut ertrug ich Momente zäher Darbietungen, um nur ja nicht den Moment zu verpassen, in dem ER auftrat.

Und als ER schließlich auf dem Bildschirm erschien, angekündigt mit dem gleichen Brimborium wie seine Kollegen, kam er mir vor wie ein Diamant, der aus Versehen in einen Haufen Glasscherben gefallen ist.

Die Kapelle, getrimmt auf schmetternde Märsche, Fanfaren derber Uniformität und blecherne Rhythmen ergreifender Schlichtheit, vollzog im Banne dieser Person, die ihr Charisma schon durch den Einsatz einfachster Gesten bewies, einen musikalischen Wandel und unterlegte ihren Gesang mit dezenter, aber gekonnter Begleitung.

Der Mann trug, im Unterschied zu seinen Vorgängern, die stets in bunt karierten Jacken oder ebensolchen Hosen auftraten, einen schlichten Anzug; als Farbtupfer steckte im Höchstfall mal eine weiße Nelke im Knopfloch.

Willi Schneider, ein Vertreter der Volksmusik durch und durch, sang seine Lieder mit einer Überzeugung und einem Tiefgang, der sich fundamental von allem unterschied, was in den Stunden vor und nach seinem Auftritt geboten wurde.

Wie stets fragte ich mich, was diesen Mann bewog, an einem solchen Abend karnevalistischem Stumpfsinns aufzutreten; im gleichen Zuge stellte ich die Überlegung an, was die Veranstalter eines derartigen närrischen Treibens geritten haben mochte, diese Person einzuladen.

Er hatte hier nichts verloren. Gar nichts.

Schneiders Sangeskunst, sein freundliches Wesen, sein distinguiertes Äußeres, das schlohweiße Haar, das die Stirn eines Denkers freigab, seine leuchtenden Augen – ich war gebannt von diesem Menschen.

Seine Lieder erzählten von einer heilen Welt, die es da draußen nicht gab. Dies unterschied ihn nicht von anderen Volkssängern. Und trotzdem. In seine Texte mischten sich immer wieder leise Zwischentöne, die diese heile Welt in Zweifel zogen; auch zeichnete ihn sein Hang zur Ironie aus, nicht selten zur Selbstironie. Stets wahrte er lächelnd Abstand zu den mitunter blumigen Beschreibungen von Mensch und Natur.

Und oft beschwor er augenzwinkernd die lustvollen Freuden an Wein, Weib und Gesang, deutete bacchantische Genüsse an, ohne dabei frivol zu wirken.

Ich sag es jetzt mal mit schlichten Worten: Willi hatte voll das Zeug zum Schürzenjäger!

Vielleicht war das der Grund seiner häufigen Einladungen zum Volksereignis Karneval. Die Frauen, vornehmlich im reiferen Alter, flogen auf diesen Mann. Und Willi Schneider – dessen bin ich sicher – schaute an den Frauen nicht vorbei.

Um meine Aufzeichnungen nicht über Gebühr in die Länge zu ziehen: Ich verschaffte mir die Adresse Schneiders, schrieb ihm einen Brief, in dem ich mein Herz offen legte und ihn bat, mich zu einem Gespräch zu empfangen.

Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte: Nach knapp zwei Wochen fand ich einen Brief im Postkasten, Adresse und Absender handschriftlich und schwungvoll zu Papier gebracht. Es war ein überaus freundlicher und persönlicher Brief und jeder seiner Zeilen war anzumerken, wie herzlich er sich über meine Worte gefreut hatte. Er sehe unserem Treffen, schrieb Schneider, mit Interesse entgegen und schlug mir einen Termin vor. Belustigt sei er, dass meine Mutter ihn »Onkel Willi« nannte und versicherte, er fasse dieses als Kompliment auf.

Was mich endgültig für ihn vereinnahmte – auch wenn meine Mutter sich enttäuscht zeigte – war der Umstand, dass Schneider sie zwar grüßen ließ, aber keine der sonst üblichen Autogramm-Karten mitschickte. Mir war klar, dass er ein solches industrielles Dutzendprodukt schlicht ablehnte, weil es ihm als unpersönlich erschien.

Drei Wochen später stand ich – zugegeben, mit einigem Herzklopfen – vor seinem so schlichten wie hübschen Haus in Köln-Junkersdorf, und schon bevor meine Hand die Türklingel erreichte hatte, wurde mir aufgetan und Willi Schneider persönlich nahm mich freundlich lächelnd in Empfang.

Er war kleiner, als er auf dem Bildschirm wirkte, trug eine dunkle Hose zu einer grauen Strickjacke, seine Füße steckten in eleganten Slippern.

»Clemens, seien Sie mir willkommen!«, sagte er. Ich war höchst erstaunt, solch einen prominenten Mann einen sechzehnjährigen Jungen siezen zu hören, und merkte, dass ich rot anlief.

Schneider führte mich durch sein Haus und mit Staunen schaute ich mir die prall gefüllten Regale in seinem Wohnzimmer an. Hier stand Buch an Buch in einer Anzahl, wie ich sie noch nie erblickt hatte. Der eine oder andere Autor war mir, nicht zuletzt aus dem Deutschunterricht, geläufig. Goethe, Schiller natürlich. Heine. Brecht. Fontane.

So vieles aber war neu für mich.

Ich entdeckte Namen auf den Buchrücken, die mir völlig unbekannt waren. Russisch klingende Namen wie Dostojewski, Tolstoi, Gorki, Bulgakow.

Englische wie Morus, Swift, Yeats, Joyce, Miller, Eliot.

Prachtvolle Bände waren darunter. In Leder gebunden, schwer, bedeutungsvoll.

Alles geordnet und peinlich sauber. Ich wettete mit mir, wäre ich mit dem Finger über die Regalbretter gefahren, nicht die geringste Spur von Staub hätte sich in ihnen verfangen.

Schneider stand neben mir und beantwortete geduldig alle Fragen eines von dieser überwältigenden Fülle an Wissenswerken nahezu erschlagenen Pennälers.

Was mich genauso beeindruckte wie der Reichtum an Literatur, dessen ich hier gewahr wurde, war die Tatsache, dass Schneider die Herkunft aller dieser Werke benennen konnte – und es waren viele, die er nicht auf herkömmlichem Wege bezogen, sondern in Antiquariaten und Tauschbörsen aufgestöbert oder als Geschenke von Freunden und Fans erhalten hatte.

Meine Begeisterung stieg ins Unermessliche, als ich die Regalreihen an der gegenüberliegenden Wand erspähte. Schallplatten! Hunderte – nein, tausende! Schneider nahm mich mit auf eine Reise durch die Welt der Musik, erklärte mir ihre Töne, Klänge, ihre Akkorde, Rhythmen, ihre Gesänge und Instrumente; die ganze Vielfalt menschlicher musikalischer Schaffenskraft stand in Reih und Glied vor meinen Augen.

Natürlich Volksmusik, aber eben jeder Herkunft – deutsche, gesamteuropäische, afrikanische Gesänge, Blues und Folk aus den Vereinigten Staaten; lateinamerikanische Musik aller Stilrichtungen, Tänze, Balladen, Swing.

Schneider erläuterte, beschrieb, zeigte.

Jazz, rätoromanische Weisen, Klassik in seiner ganzen Fülle und Pracht; aber auch Schlagermusik. Von Freddy bis Peter Alexander – es gab nichts, was es nicht gab.

Als ich mich nach einer ganzen Zeit des Schweigens und stillen Staunens zu Schneider herumdrehte, gewahrte ich einen leisen Anflug von Besitzerstolz in seinen Augen.

»Herr Schneider, es ist …« Statt um weitere Worten zu ringen, ließ ich meine erhobenen Hände sprechen.

»Ich schlage Ihnen vor, Clemens, ich duze Sie und Sie tun es Ihrer Mutter gleich und nennen mich einfach Onkel Willi. Du kannst das Onkel auch weglassen, einverstanden?«

Gern ging ich auf sein Angebot ein, auch wenn es mir nicht sofort gelingen wollte, ihn so einfach zu duzen. Als Zeichen meines Respekts stellte ich künftig das »Onkel« stets voraus.

»Oh, ich glaube, dein junger Gast wird mittlerweile Hunger bekommen haben, Willi. Wie kannst du ihn nur so lange unversorgt lassen?« Eine warme Stimme drang an mein Ohr. In der Tür stand Schneiders Frau, eine äußerst aparte Erscheinung. Ihr Lächeln hatte dieselbe angenehme Offenheit wie die ihres Mannes.

In kurzer Zeit servierte sie uns ein reichhaltiges Mahl und Willi Schneider machte seiner Gattin aus vollem Herzen Komplimente für ihre Kochkünste, ungekünstelt, mit einem hörbaren Staunen, wie ein solches Meisterwerk nur zu erschaffen sei.

Der Abend klang in herzlicher Atmosphäre aus, und als ich ihnen erzählte, dass meine Eltern und ich uns in Kürze auf Fehmarn ansiedeln würden, versprachen sie mir, uns dort bei Gelegenheit besuchen zu kommen.

8. Kapitel

Nun, sie läuft durch die Wolken,

mit Flausen im Kopf, die sich um

Schmetterlinge und Zebras drehen,

und Mondstrahlen und Märchen.

Das ist alles worüber sie nachdenkt.

Und sie reitet mit dem Wind.

Wenn ich traurig bin, kommt sie zu mir

mit eintausend Lächeln.

Die gibt sie mir umsonst.

Es ist okay, sagt sie, es ist okay.

Nimm alles von mir, was du willst.

Alles. Alles.

Flieg weiter, kleiner Flügel,

flieg weiter.

Little Wing - Jimi Hendrix

Madeleine

Als wir das Gelände am späten Abend endlich erreichten, hatte der Regen gottlob gerade aufgehört. Die Kinder waren vollkommen übermüdet, quengelten und nörgelten. Wir hatten gehofft, den Bus nicht zu weit abseits parken zu müssen und das Zelt in der Nähe der Bühne aufschlagen zu können. Es zeigte sich, dass wir mit unserem Ansinnen viel zu spät waren. Die wenigen freien Plätze, an denen wir den VW noch hätten abstellen können, waren übersäht von knöcheltiefen Pfützen. Der heftige Wind kräuselte das Regenwasser, und der Schlamm, der sich in den Reifenspuren gebildet hatte, glänzte im Licht der Scheinwerfer.

Axel lenkte den Wagen mitten durch den zähen Modder, in der Hoffnung, das Stück Wiese, das etwa zwanzig Meter vor uns lag und einen etwas festeren Halt versprach, zu erreichen.

Plötzlich drehte sich der Wagen ein Stück zur Seite. Axel gab Gas, lenkte gegen, und wir vernahmen, dass die Räder durchdrehten. Der Motor jaulte auf, der Bus ruckte nach vorn und schlitterte wieder zurück.

»Scheiß Acker!«, schimpfte Axel und sah mich hilflos an. Auf der Rückbank war es still. Ich drehte mich um und sah in verängstigte, gleichwohl faszinierte Kinderaugen.

Als heftig gegen die Scheibe der Beifahrertür geklopft wurde, fuhr ich zusammen.

»Ey, Alter, nimm Gas wech, dat bring nix!« Ich schaute die Gestalt neben mir an. Ein junger Mann mit Haaren, die ihm bis weit auf die Schultern reichten. Er war ganz in eine schwarze Lederkluft gekleidet, große Mengen von Ketten hingen an verschiedenen Stellen seiner Jacke. Sein Gesicht sah offen und freundlich aus. »Warte mal.«

Ich sah, dass er ein großes Brett neben sich liegen hatte, das er aufhob und unter das linke Hinterrad schob. »Okay. Versuch noch mal.«

Axel gab sachte Gas, ließ den Wagen ein paar Mal vor und zurück schaukeln, wobei der Mann neben dem Wagen das Brett wieder und wieder unter das Rad klemmte.

Dann – einmal Vollgas, und der VW-Bus war frei.

Der Schwarze grinste, zeigte einen emporgereckten Daumen und wies auf eine Stelle neben der, die Axel angepeilt hatte. »Da steht ihr gut.«

Wir bedankten uns. Er sagte: »Eigentlich dürft ihr hier nicht stehen. Aber ihr habt lütte Gören dabei.« Er deutete auf Marcel und Henrietta, die ihn interessiert ansahen. »Da machen wir mal ’ne Ausnahme, nä.«

Er winkte noch einmal und entfernte sich.

»Klasse! So stelle ich mir einen Ordner vor«, sagte Axel, als er den zugewiesenen Platz erreicht und den Motor abgestellt hatte.

Ich nickte zustimmend.

Wir stiegen aus, prüften den Untergrund um uns herum und entschlossen uns, das Zelt an einer leidlich trockenen Stelle aufzubauen.

Nach einer halben Stunde hatten wir das erledigt und konnten uns nun unseren knurrenden Mägen zuwenden.

Wir installierten den Camping-Kocher und öffneten die Ravio