Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

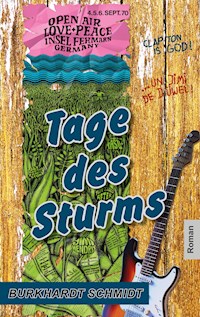

Monterey, Woodstock, Altamont, Isle of Wight - die Klassiker unter den Pop-Festivals Ende der Sechzigerjahre sind ausgiebig dokumentiert worden. Die Auftritte der bedeutendsten Künstler wurden in diversen Filmen, auf Platten und in Bildbänden festgehalten, ebenso die Randerscheinungen dieser Veranstaltungen. Welcher Enthusiast und fleißige Konzertbesucher erinnert sich nicht an den Auftritt von Joe Cocker, dessen Arme wirbelten wie Windmühlenflügel (Woodstock)? An die Darbietung des vollbärtigen Jim Morrison zusammen mit seinen Doors, illuminiert von einem einsamen rot leuchtenden Scheinwerfer (Isle of Wight)? An die fulminante Performance von Janis Joplin, deren Schuhabsätze Löcher in die Bühnenbretter zu stampfen drohten (Monterey)? Und leider auch an den bedrückenden Moment, in dem der junge Meredith Hunter während des Auftritts der Rolling Stones Opfer einer Messerattacke durch die Hells Angels wurde (Altamont)? Hingegen führt das Love & Peace Festival 1970 auf der Insel Fehmarn, eine der ersten bedeutenden Veranstaltungen dieser Art auf dem europäischen Festland, ein dokumentarisches Schattendasein. Nur dem traurigen Umstand, dass Jimi Hendrix in diesen Septembertagen hier den letzten großen Auftritt seines viel zu kurzen Lebens absolvierte, ist es zu verdanken, dass man sich überhaupt noch an dieses Ereignis erinnert. Nach dreißig Jahren Funkstille kommen die Freunde Frank Weiland und Mario Demand überein, ihren Streit beizulegen und sich das Geschehen der damaligen Zeit in Erinnerung zu rufen. Von Hamburg aus fahren sie nach Flügge, dem Ort des Festivals, und versuchen, die Begleitumstände, die zum sogenannten War and Hate Festival geführt hatten, vom Staub des Vergessens zu befreien. Dort angekommen, wartet auf einen der beiden eine böse Überraschung ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Buch

Monterey, Woodstock, Altamont, Isle of Wight – die Klassiker unter den Pop-Festivals Ende der Sechzigerjahre sind ausgiebig dokumentiert worden.

Die Auftritte der bedeutendsten Künstler wurden in diversen Filmen, auf Platten und in Bildbänden festgehalten, ebenso die Randerscheinungen dieser Veranstaltungen.

Welcher Enthusiast und fleißige Konzertbesucher erinnert sich nicht an den Auftritt von Joe Cocker, dessen Arme wirbelten wie Windmühlenflügel (Woodstock)?

An die Darbietung des vollbärtigen Jim Morrison zusammen mit seinen Doors, illuminiert von einem einsamen rot leuchtenden Scheinwerfer (Isle of Wight)?

An die fulminante Performance von Janis Joplin, deren Schuhabsätze Löcher in die Bühnenbretter zu stampfen drohten (Monterey)?

Und leider auch an den bedrückenden Moment, in dem der junge Meredith Hunter während des Auftritts der Rolling Stones Opfer einer Messerattacke durch die Hells Angels wurde (Altamont)?

Hingegen führt das Love & Peace Festival 1970 auf der Insel Fehmarn, eine der ersten bedeutenden Veranstaltungen dieser Art auf dem europäischen Festland, ein dokumentarisches Schattendasein.

Nur dem traurigen Umstand, dass Jimi Hendrix in diesen Septembertagen hier den letzten großen Auftritt seines viel zu kurzen Lebens absolvierte, ist es zu verdanken, dass man sich überhaupt noch an dieses Ereignis erinnert.

Nach dreißig Jahren Funkstille kommen die Freunde Frank Weiland und Mario Demand überein, ihren Streit beizulegen und sich das Geschehen der damaligen Zeit in Erinnerung zu rufen.

Von Hamburg aus fahren sie nach Flügge, dem Ort des Festivals, und versuchen, die Begleitumstände, die zum sogenannten War and Hate Festival geführt hatten, vom Staub des Vergessens zu befreien.

Dort angekommen, wartet auf einen der beiden eine böse Überraschung ...

Autor

Burkhardt Schmidt, Jahrgang 1954, lebt mit seiner Ehefrau auf der Insel Fehmarn. »Tage des Sturms« ist sein insgesamt siebter, zum Thema Popmusik sein zweiter Roman.

Drei Krimis, zwei von ihnen an der Ostsee verortet, und drei Dramen bilden das Restprogramm.

Der gelernte Schriftsetzer hat erst in späten Jahren die Leidenschaft für das Schreiben in den Mittelpunkt seiner privaten Tätigkeiten gerückt.

Regional haben es Schmidts Romane zu einiger Beachtung gebracht. Der »große Wurf« ist ihm (nach seinem Kenntnisstand) noch nicht gelungen, erste Kritiken zu dieser Geschichte lassen ihn aber hoffen, dass »Tage des Sturms« ein größeres Publikum erreicht.

The story of life is quicker than the wink of an eye,

the story of love is hello and goodbye

… until we meet again.

Vermutlich letzter Liedtext von Jimi Hendrix

»Jetzt hatte sie begriffen! Wer sich erinnern will, darf nicht an

einem Ort verweilen und warten, bis die Erinnerungen von

selbst kommen! Die Erinnerungen haben sich in alle

Himmelsrichtungen verstreut, und man muss reisen,

wenn man sie wiederfinden und aus

ihren Schlupfwinkeln holen will!«

Milan Kundera – The Book of Laughter and Forgetting

Was man vergisst, hat man im Grunde nicht erlebt.

Ernst R. Hauschka

Für

J. J.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Anhang

Kapitel 1

Flügge, Fehmarn. 6. September 1970

Der Brand

Tattattattatt … seitdem aber verdichten … Tattattattatt … sich die Hinweise … Tattattattatt …

Zentimeter um Zentimeter spuckte das Gerät den gelben Streifen aus, das Rattern des Stanzers, das mir an manchen Tagen den Nerv raubte – heute erschien es mir wie ein Taktgeber für meine Finger, die jetzt am letzten Teil des Textes schrieben. An den Zeilen, die in Hamburg schon sehnlichst erwartet wurden.

… denn noch fehlen letzte Beweise, dass …

Im Geiste hörte ich einen Chor hämmernder Fernschreiber – tattatat, tattatat –, die im Gleichklang eine schier unglaubliche Meldung verbreiteten.

Die Welt, nicht nur die der Pop-Musik, würde sie mit angehaltenem Atem lesen.

Tattattattatt … Erkenntnisse erst vor wenigen Tagen … Tattattattatt …

In knappen Zeilen würde dpa die Zeitungen diesseits und jenseits des großen Teichs auf den kompletten Bericht von Frank Weiland vorbereiten, Frank Weiland, Investigativ-Reporter des Rock Tune.

Flash-Meldung: ANSCHLAG AUF JIMI HENDRIX GEPLANT?

Die Hände flogen über die Tastatur, das rhythmische Geräusch der Maschine zwang mich über meine Müdigkeit hinweg zur Konzentration.

Untertitel: Rätselhafte Vorgänge auf dem Fehmarn Love & Peace Open-Air-Festival!

Schweiß rann mir von der Stirn.

Das war es also! So musste es sich anfühlen – Jagdfieber! Der Traum eines jeden Reporters wurde wahr – begründet auf knallharten Fakten summierten sich die Worte zu einem glasklaren Statement, einem Bericht, der kaum noch Fragen offenließ.

Letzte Zeile! … werden wir Sie auf dem Laufenden halten .... Tattattattatt.

Fertig! Ich wählte unsere Nummer in der Gaußstraße, legte den Lochstreifen mit fiebrigen Händen in die Halterung. Umgehend kam die Rückmeldung von Janine. Empfangsbereit!

Ich zögerte kurz. Wie würde Mario reagieren? Sebastian war mir egal! Schnurzpiepegal! Nichts anderes hatte der Idiot im Sinn, als mir die Tour zu vermasseln! Wollte meine Karriere verhindern, mit allen Mitteln! Vergiss es, du Trottel!, dachte ich. Es ist alles wasserdicht! Mehrfach recherchiert, geprüft, ermittelt. Nichts gab es daran zu rütteln! Gar nichts! Restzweifel? Waren zu vernachlässigen.

Sendeknopf! Ab dafür! Der T 100 tickerte los und der gelbe Streifen lief ruckelnd durch die Führung, sank auf den Boden, wurde lang und länger.

Ich las den vorbeilaufenden Text unter dem Kunststofffenster noch einmal und konnte es selbst nicht glauben …

Peng!!

Ein heftiger Knall überlagerte das pulsierende Geräusch des Fernschreibers, gefolgt von lautem Jubel. Sekunden später sah ich durch die Ritzen des Fußbodens einen hellen Lichtschein. Mit einem Schlag verstummte das Rattern des Fernschreibers und der Lochstreifen hörte auf zu laufen. Gleichzeitig stellten die Typenhebel, die den gespeicherten Text auf das Endlospapier warfen, ihre Arbeit ein, und die Kontrollleuchten erloschen. Ein scharfer, beißender Geruch drang in meine Nase. Tränen traten in die Augen, der Hals begann zu kratzen, und ich musste husten.

Im unteren Raum war ein Feuer ausgebrochen!

Dann der Gestank nach verschmortem Kunststoff. Kabelbrand! Abbruch der Übertragung! In Hamburg würde Janine jetzt ratlos auf den verstümmelten Text blicken. Wie viel war durchgelaufen?

Draußen tobte der Wind und jaulte durch die Fugen des provisorisch errichteten Organisationszentrums, kurz OZ genannt. Die beiden aufeinander gestapelten Wohncontainer wackelten, wie sie es in den Tagen immer taten, wenn es stürmte.

Ich vernahm lautes an- und abschwellendes Geknatter von Motorrädern und Gejohle ihrer Fahrer. Ein feiner Rauchfaden drang durch die Spalten des Fußbodens. Aus dem Raum unter mir hörte ich nichts. Doch! Jetzt! Es knisterte, wie wenn jemand mit Papier raschelte. Das Feuer schien sich schnell auszubreiten. Der Qualm wurde heftiger und verstärkte den penetranten Geruch.

»Weg mit der Bude!«, krakeelte jemand. Trunkenes Gelächter. Irgendwas schlug unten gegen die Wand. Ich hörte ein Splittern. Eine Flasche offenbar. Jetzt wurde mir die Ursache des ersten Knalls klar. Ein Brandbeschleuniger! Sonst würden die Flammen nicht so schnell um sich greifen. Womöglich ein Molotow-Cocktail!

Raus hier! Die brennen den Container ab!, dachte ich. Die sind ja irre! Verrückt! Diese besoffenen Schweine!

Ich hörte einen hellen Schrei, gefolgt vom Ruf einer vertrauten Stimme. »Frank!! Frank! Wo bist du?« Friederike! Beißender Rauch drang immer tiefer in den Hals und hinderte mich, zu antworten. Ich brachte nur ein Krächzen zustande.

Rike musste das trotz des Lärms auf dem Vorplatz vernommen haben. »Er ist da drin!«, schrie sie. »Ihr seid ja wahnsinnig! Das könnt ihr doch nicht machen! Mein Freund ist da drin! Helft ihm!«

Niemand antwortete. Aber auch kein Lachen mehr. Offenbar hatten sie mich nicht auf der Rechnung gehabt. Jetzt! »Aber es war’n doch alle raus!«, brüllte eine kräftige, mir wohlbekannte Stimme. Ich hatte sie gerade vor wenigen Stunden brüllen hören. »Habt ihr nicht nachgeschaut? Ihr habt doch nachgeguckt, oder?« Die Antwort bestand aus unverständlichem Gemurmel.

Ich hatte keine Zeit, mir das Szenario draußen vor Augen zu führen. Rötlicher Lichtschein flackerte durch die Fugen – die ersten Flammen schienen an der Decke zu fressen. Nichts wie weg hier! Ich sprang auf und rannte zur Tür. Es war eine schmale Tür, die hinaus auf die hölzerne Außentreppe führte. Vorsichtig öffnete ich sie. Der starke Wind, der genau auf dieser Seite des Containers stand, riss mir die Tür aus den Fingern und schlug sie gegen die Wand. Ich hatte Mühe, vom Sturm nicht umgeworfen zu werden.

»He! Lass das! Nicht auf die Treppe! Die brennt!« Der große, bärtige Mann sah zu mir herauf. Er fuchtelte mit den Händen und zeigte auf die Flammen zwei Meter unter mir. Dann sah er mich genauer an. »Mann, Schreiberling! Was machst du denn da oben? Warum bist du nicht in deinem Zelt?« Ich hatte richtig gehört. Wolfram! Der dicke Wolfram. Seine schwarze Ledermontur glänzte im Feuerschein.

Ich drehte mich um. An der entgegengesetzten Wand gab es zwei kleine Fenster, aber ich bezweifelte, dass ich hindurchpassen würde. Selbst wenn – bis zum Boden waren es gut vier Meter! Hoch genug, um sich die Knochen zu brechen.

Der Wind drängte jetzt mit Macht in den Raum. Mit aller Kraft zog ich an einer Luke und schaffte es, sie zu öffnen. Im Nu war ich bedeckt von umherfliegenden Papieren, Postern, Flyern. All das, was die Organisatoren nach hier oben geschafft hatten, weil kein Mensch mehr Verwendung dafür hatte, alles wirbelte durcheinander. Die Kartons hingegen, die die überholten Lagepläne enthielten, Kostenaufstellungen, Rechnungen, Listen mit Auftrittszeiten und anderes – sie widerstanden dem Wind. Auch die Tapeziertische rührten sich nicht von der Stelle. Das Gewicht der Schreibmaschinen, des Fernschreibers und des Kopierers verhinderte, dass sie umfielen. Auf Werners Tisch hat sich nicht viel verändert, dachte ich. Gewissenhaft als Journalist, war er organisatorisch ein Chaot. Unordnung mit System nannte er das, was sich auf seinem Schreibtisch abspielte.

Als ich den Versuch unternahm, mich zur Luke hochzuziehen, wurde mir klar, dass nur ein Kind hindurchpassen würde, aber niemand, der ohnehin ein paar Pfunde zu viel mit sich herumschleppte.

Mit Mühe drückte ich das Fenster wieder zu und eilte zurück zur Tür. Die Fußbodenbretter unter mir begannen, sich dunkel zu färben, an einigen Stellen griffen Flammen nach meinen Füßen, und der Rauch wurde immer dichter.

Die Unterlagen!, schoss es mir durch den Kopf. Die Filmdose! Ich fuhr herum. Wo zum Teufel war das alles? Die Dose steckte in einer Tasche und war jetzt von haufenweise Papier bedeckt. Schnell wühlte ich an der Stelle, wo ich sie deponiert zu haben glaubte. Nichts! Nur Tüten, Kartons, Schuhe, Schlafsäcke. Leere Flaschen. Teller mit abgenagten Knochen. Von gestern Nacht. Aber die Tasche fand ich nicht.

Meine Notizen, meine Aufzeichnungen, die Manuskripte – alles war wild durch den Raum gewirbelt worden.

An einigen Stellen schlugen die Flammen jetzt in das Obergeschoss. Ich musste raus! Keine Zeit mehr zu verlieren!

Instinktiv sah ich zum Fernschreiber. Verdammt! Das Feuer hatte den Lochstreifen erfasst und versengte ihn. Er wand und krümmte sich wie ein zerteilter Wurm. Mein Text! Er war weg! Die ganze Arbeit vergeblich! Die letzten Beweise vernichtet!

Egal! Weiter! Nach wenigen Schritten trat ich hinaus auf die Treppe. Das Feuer war dicht unter mir. Keine Chance zu entkommen! Das war’s denn wohl. In diesem Moment dachte ich wirklich, mein Leben ginge jetzt zu Ende. Eigentlich bist du zu jung zum Sterben, kam es mir in den Sinn.

Unten stand Rike und sah zu mir hoch. »Frank! Um Himmels willen!« Sie schlug die Hände vor den Mund. Dann sah sie Wolfram an und packte ihn am Arm. »Nun mach doch was! Hilf ihm! Er verbrennt!«

Sekundenlang sah der Dicke sie verblüfft an, dann aber kam Leben in ihn. Er rannte um die Ecke, dorthin, wo seine Kumpane wohl vor den Flammen tanzten und auf ihren Motorrädern Bahn um Bahn zogen. Sehen konnte ich ihn nicht mehr, aber seine Stimme übertönte Wind und Feuer. »Ole! Mike! Paul-Ludwig! Kommt mit! Der Schreiberling ist noch da oben! Den müssen wir rausholen, sonst wird er gebacken!« Mit erstaunlicher Geschwindigkeit sauste er wieder am Haus vorbei und rannte zu den Zelten, die dicht am Organisationszentrum standen und von ihren Bewohnern schleunigst in Sicherheit gebracht wurden. Wolfram riss einem von ihnen eine dieser allgegenwärtigen gelben Europlanen aus der Hand, ignorierte den Protest des Besitzers und kehrte mit seiner Beute zurück. »Packt an, Männer!«, rief er seinen Kumpeln zu, und die erfassten sofort, was er beabsichtigte. »Vier Mann, vier Ecken!«, grölte einer von ihnen und im Nu breitete sich unter mir ein gelbes Sprungtuch aus. Wolfram sah zu mir hoch. »Weiter rechts!«, dirigierte er. »Quatsch! Links!«, widersprach ein anderer.

Von denen ist keiner mehr nüchtern, dachte ich, als ich auf die hin und her wandernde Leinwand sah. »Könnt ihr euch bitte mal einigen? Außerdem müsst ihr näher ans Haus!«

»Bist du bescheuert?«, grunzte Wolfram. »Willst du, dass wir abfackeln?«

Ich versagte es mir, die Burschen darauf hinzuweisen, dass sie mit mir nicht so zimperlich gewesen waren. Spring einfach, dachte ich und schloss die Augen. Der Fall war kurz und ich landete mit dem Oberkörper tatsächlich auf der Plane, die sogar standhielt. Die Beine allerdings, die ich angewinkelt hatte, knallten ausgerechnet dem vollbärtigen Initiator der Rettungsmaßnahme gegen die Brust, was er brummend mit einem »Willkommen auf der Mutter Erde!« kommentierte, eine Wolfram-typische Formulierung, die mich bei allem Unglück zum Lachen brachte. Ich rutschte zu Boden und die Mutter Erde sorgte für einen nassen Hintern.

Rike rannte auf mich zu, half mir auf und schloss mich erleichtert in die Arme. »Ich hab mir solche Sorgen gemacht! Was hast du da oben eigentlich getrieben?« Ich fuhr mit der Hand durch ihr Haar und dankte ihr lächelnd.

Aber nicht mal ihr erzählte ich die ganze Wahrheit. »Ach, ich musste noch was schreiben. War fast fertig.« Wütend sah ich zu Wolfram, mit Sicherheit einer der Feuerteufel. »Und jetzt verbrennt da oben alles!«

Die Hitze wurde unerträglich und wir beeilten uns, aus der Nähe des Feuers zu kommen. Der Dicke fluchte: »Wir haben sie gewarnt! Sag nicht, dass wir sie nicht gewarnt haben! Die Ganoven!« Das war wohl zugleich als Entschuldigung an meine Adresse gerichtet.

»Die Feuerwehr!«, kam es von den Zelten. »Ruft doch mal die Feuerwehr!«

»Das ist doch sowieso zu spät!«, bekam er zur Antwort.

Und die Stimme hatte recht. Der Brand hatte sich zu einem Inferno entwickelt, breitete sich mit rasender Geschwindigkeit aus, angefacht vom Wind, der seit den Mittagsstunden wieder an Kraft zunahm.

Vor dem sehnlich erwarteten Auftritt von Jimi Hendrix hatte die Sonne mehrfach versucht, sich gegen die Wolken durchzusetzen. Als er dann zu spielen begann, brannte sie mit ganzer Wucht vom Himmel, schien die frierenden und durchnässten Fans für alles entschädigen zu wollen, was das Wetter ihnen in den Tagen zuvor zugemutet hatte.

Als der schwarze Mann aus Seattle die Bühne verlassen hatte und nach einer diesmal erstaunlich kurzen Umbaupause die Münchener Gruppe Embryo versuchte, die gute Stimmung unter den Zuschauern für sich zu nutzen, schlug das Wetter erneut um und sandte kräftige Regenschauer zu Boden, was die Fans veranlasste, in Scharen zu flüchten. Sie stiegen in ihre Autos, rieben und klopften sich die Kälte aus den Gliedern und freuten sich, endlich nach Hause fahren zu können. Viele waren so erschöpft und durchnässt, dass sie sich bibbernd in die Autositze krümmten und in einen wohltuenden Schlaf fielen.

Und jetzt das! Als habe er sich mit den Brandstiftern verbündet, ließ der Regen wieder nach und das Feuer konnte sich ungehemmt durch die Holzwände des Wohncontainers fressen. Binnen kürzester Zeit wurde das Inventar beider Etagen Opfer der Flammen. Schreibtische, darauf platzierte technische Geräte, Berge von Papier, die den Versuch hätten dokumentieren können, Ordnung in einen Ablauf zu bringen, der sich irgendwann verselbstständigt hatte und von niemandem mehr zu bändigen war – alles verglühte, brannte, schmolz und wurde zu Asche, zu Klumpen vergänglicher Materie. Der Westwind drückte Böen über den Deich, die immer wieder die Glut in den schon verkohlt geglaubten Pfosten, Pfeilern, Streben und Platten entfachten. Knallend zerplatzte das Holz und warf heiße Funken um sich.

Menschentrauben standen wenige Meter von den züngelnden Flammen entfernt und betrachteten so geschockt wie gebannt das Geschehen. Vereinzelte Schreie waren zu hören, trunkenes Gelächter.

»Den könnt ihr auch noch haben, ihr Gangster!« Höhnisch johlend wedelte einer der Rocker mit einem Geldschein und hielt ihn direkt vor die Feuersbrunst. Grinsend drehte er sich zu einem Gefährten um, dem der Schweiß unter seinem versilberten Stahlhelm die Stirn herunterlief. Ich sah in die Augen des fluchenden Mannes. Rötlich gerändert schwammen die Pupillen im Widerschein der Flammen, er schwankte heftig, ließ aber weder sich noch den Geldschein vom Feuer schnappen.

Sein Kumpan richtete die geballte Faust gegen die jetzt komplett brennende Unterkunft. »Ihr Drecksäcke!« Er wandte sich zu seinen Kameraden, die ihre Motorräder zum Stillstand gebracht hatten. »Wie war das? Macht kaputt, was euch kaputt macht!«

Kapitel 2

Die Roten Steine

Macht kaputt, was euch kaputt macht! Richtig! Die Roten Steine. Ich sah auf meine Armbanduhr. Kurz nach halb neun. Vor zwei Stunden noch war ich hinter der Bühne gewesen und hatte mit Rio Reiser gesprochen. Alle wollten sie mit Rio sprechen, es hatte mehrfach Interviewanfragen gegeben. Werner Öller, mein Freund und Kollege vom Pop-Magazin, der den zweiten nun wohl schon zum Raub der Flammen gewordenen Schreibtisch im Obergeschoss des Wohncontainers hatte nutzen dürfen, war tatsächlich mit seinem Fotografen aufgetaucht, Norman Dappert, der eigentlich seine schwere Grippe auskurieren wollte.

Rio Reiser, Sänger der Roten Steine, eine Rockband, die aus steuerlichen Gründen eigentlich nur als Pausenclowns angeheuert worden waren, genau gesagt als Theatergruppe, war schlagartig bekannt geworden. Es war ein Satz, den er während des Auftritts in die Menge gebrüllt und der die Runde auf dem Gelände gemacht hatte: Hauen wir die Veranstalter ungespitzt in den Boden!

Mit einem Mal dämmerte mir, was die Worte des Rockers bedeuteten: Sie nahmen Rio Reiser beim Wort! Macht kaputt, was euch kaputt macht! Der Titelrefrain eines seiner Songs war auf fruchtbaren Boden gefallen. Die ledergekleideten Männer aus Hamburg, denen man für ihren Job fünfzig Mark Tageslohn versprochen hatte und die an diesem letzten Abend ungläubig in die leeren Geldkassetten schauen mussten, sie ließen ihrer Wut freien Lauf.

Aus der Ferne waren jetzt Martinshörner zu hören. Ich drehte mich zur Straße, die nach Püttsee führte. Blaulichter zuckten durch den wolkenverhangenen Himmel. Drei, vier Fahrzeuge, mehr waren es nicht.

Hatte Rio Reiser bedacht, was er mit seinen Worten auslösen würde? Im Gespräch kam er mir nicht vor wie ein von allen guten Geistern verlassener Anarchist, besessen von Gewaltphantasien. Vor mir stand ein schlanker, eher schüchtern wirkender Junge mit wachen Augen im schmalem Gesicht; ein dünner Bartflaum zierte den lächelnden Mund. Die Hand fuhr durch das lange Haar, als er mir versicherte, dass er sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe war.

In der Tat hatten die Roten Steine, die wohl den wenigsten im Publikum vorher bekannt gewesen waren, großen Applaus geerntet, obwohl ihr Auftritt mit drei Songs ungewöhnlich kurz war. Ihr Lied »Macht kaputt …«, das Reiser erst direkt vor dem Festival komponiert hatte, bestand im Wesentlichen aus einer schlichten Aneinanderreihung von Schlagwörtern. Überall, so der Kern des Textes, liefen Radios und Fernseher, alle Welt kaufe Autos und Möbel, und wofür das Ganze? Nee, brüllte Rio in die begeisterte Menge, weg damit, überflüssig, am besten zerschlagen. Das Holzschnittartige seiner Songs hatte mich amüsiert und nicht wirklich beeindruckt, obwohl das Charisma des jungen Mannes auch mich in seinen Bann schlug.

Reiser wusste natürlich, dass es weniger die musikalische Darbietung war als vielmehr seine Botschaft, die bei den frustrierten, inzwischen nicht mehr als wenigen hundert Verbliebenen so gut ankam. Das spöttische Grinsen auf den Lippen bedeutete mir, dass er bewusst auf Provokation gesetzt hatte und durchaus in der Lage war, eine feinere Klinge zu führen.

Selbstverständlich habe er niemals die Absicht gehabt, beteuerte Rio augenzwinkernd, die Leute vor der Bühne zu illegalen Aktionen zu bewegen, aber, und das erklärte er mit erkennbarer Überzeugung, die Fans, die Musiker und auch die Rocker, die als Ordner seiner Meinung nach einen ehrlichen Job gemacht hätten – sie alle seien von den Veranstaltern nach Strich und Faden betrogen worden.

Als ich ihn fragte, was er damit meinte, warf er die Hände hoch in den eisigen Westwind und fauchte: »Weißt du das denn nicht? Die sind mit den Einnahmen über alle Berge! Diese Halunken!«

Das hörte ich zum ersten Mal. Nach den Worten Rikes hatte Rio vor dem Konzert in die Menge gerufen: »Ey, wir ham hier einen Scheck gefunden über 100 000 Mark, ausgestellt auf Jimi Hendrix.« Mir selbst war das entgangen. Sie hatte den Eindruck, meinte Rike, Rio habe mit aller Macht die Zuschauer und besonders die Hamburger Ordnungskräfte aufstacheln wollen.

Der stramme Wind half dem Feuer, die mobile Holzhütte binnen kurzer Zeit in ein verkohltes Skelett zu verwandeln. Die Rocker, die noch vor Ort waren und keinen Lohn erhalten hatten, ließen die Flaschen kreisen und ersäuften ihren Ärger. Das prasselnde Feuer schien die größte Wut zu besänftigen, der Rachedurst wirkte gestillt. Dazu der Schreck, der ihnen in die Glieder gefahren war, als ihnen klar wurde, dass um ein Haar jemand verbrannt wäre.

Nicht jeder von ihnen ergab sich dem unkontrollierten Suff; stillere Gemüter zogen sich frustriert in ihre Schlafsäcke zurück, so sie welche dabeihatten. Sie dachten vermutlich dasselbe wie die Fans, die noch ausharrten, wie auch die, die schon den Heimweg angetreten hatten: Was soll’s? Gewesen ist gewesen. Morgen ist ein neuer Tag.

Vier Feuerwehrmänner sprangen aus ihrem lächerlich kleinen Löschwagen, einem speziellen VW-Bus. Ein großer Mann, der mir bekannt vorkam, sah in die Flammen und schüttelte den Kopf. »Den Weg hätten wir uns sparen können. Da ist nichts mehr zu machen.« Er wandte sich an seine Kameraden. »Gut, Männer! Löschen, was noch zu löschen ist. Das kriegen wir mit den Trockenlöschern hin. Und gucken, dass die Brandnester getötet werden.« Als er kurz den Helm abnahm, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, fiel mir wieder ein, wen ich vor mir hatte – es war Johannes Störtenbecker, Campingplatzbesitzer und Eigner der Festivalwiese.

Die Rocker sahen dem Treiben der Feuerwehr interessiert zu.

Auf ihre Weise alles Uniformierte, dachte ich. Die einen blaurot, die anderen schwarz. Und alle folgsam, wenn der Richtige die Kommandos gibt. Ich schaute zu Wolfram. Die Flasche Bier in seiner Pranke gab nicht mehr als ihren Hals frei.

»Willst du?«, fragte er Störtenbecker und hielt ihm die Flasche hin. »Arbeit macht durstig.«

Ein Polizeiwagen hoppelte die letzten Meter über den Acker. Dieses Fahrzeug, ein klappriger VW Käfer, kam mir nicht so vor, als tauge es zum Sinnbild geballter Staatsmacht.

»Mit den Einnahmen?«, fragte ich Rio Reiser skeptisch. »Das ist doch nur ein Gerücht, oder?«

»Von wegen!«, blaffte Rio. »Die sind abgehauen! Ich habe die Kerle den ganzen Nachmittag gesucht …«

»Da bist du nicht der einzige. – Hast du keine Gage bekommen? Na, Geld ist dir ja eh nicht wichtig.«

»Sehr witzig!«, fauchte er zurück. »Das bisschen Kohle haben wir gekriegt. Aber null Informationen. Wir hatten keine Ahnung, wann wir spielen sollten. Irgendwann hörten wir dann, dass die Party vorbei ist und sie uns nicht mehr auf dem Plan hatten. Eigentlich sollte nach uns Ten Years After auf der Bühne stehen. Aber die sind nicht da und schon gar nicht jemand, der was organisiert.«

»Jedenfalls habt ihr gespielt. Und ihr könnt euch nicht beklagen. Die Leute waren schwer begeistert.«

Reiser nickte lächelnd und fragte: »Für welches Blatt schreibst du noch mal?«

»Rock Tune.«

»Mir nicht bekannt.«

»Du mir auch nicht.«

»Bisher nicht.« An Selbstbewusstsein schien es ihm nicht zu mangeln.

»Bisher nicht«, bestätigte ich.

»Und? Was wirst du schreiben?« Seine Frage klang ernst.

»Was ich sagte – die Leute waren begeistert.«

Er runzelte die Stirn. »Du nicht?«

»Darauf kommt es nicht an. Ich schreibe über das, was ich sehe und höre. Weniger über meine Empfindungen.«

»Du weichst aus«, lächelte er. »Fandst du es nicht gut?«

»Ein paar Sachen haben mir gefallen.«

»Aber …?«

»Ehrlich gesagt … hm …«

»Ich mag es, wenn jemand ehrlich ist. Also?«

»Macht kaputt, was euch kaputt macht. Wenn das euer Credo ist, scheint es mir äußerst dürftig. Klingt nach schwarz oder weiß. Kein Raum für grau. Hier die Guten, da die Kapitalisten, die Ausbeuter. Und wie hieß das andere Stück noch gleich? Keine Macht für Niemand, stimmt’s? Anarchie ist machbar, Herr Nachbar? Ist die Welt so schlicht gestrickt?«

»Du … äh … tut mir leid, mir ist dein Name entfallen.«

»Frank. Frank Weiland.«

»Frank also. Findest du, die Welt ist gerecht, Frank?«

»Nein, das ist sie nicht. Aber wenn ihr alles auf eine plakative Formel reduziert, nur damit der Refrain eingängig ist, macht ihr den Leuten was vor.«

Sein Blick verfinsterte sich. »Wir machen den Menschen nichts vor. Wir nicht! Viele von unseren Freunden sagen uns: Ey, ihr trefft genau den Kern! Das isses, Mann! Genau das! Und das klappt nur, wenn die Songs es auf den Punkt bringen. Kurz und knapp.«

»Ja. Kurz und knapp. Wie war das? Radios laufen, Platten laufen. Wofür? Reisen kaufen, Autos kaufen. Wofür? Ihr ratet den Leuten also davon ab, eure Platten zu kaufen?«

Sein Lachen war entwaffnend. »So viel sind’s noch nicht, dass wir den Unterschied merken würden.«

»Und ihr seid zu Fuß auf die Insel gekommen? Ohne Auto?«

»Ach, komm! Songs sind eben dazu da, es auf einen knappen Nenner zu bringen. Deine Texte sind doch was anderes. Du kannst dich ausbreiten. Von dir wird nicht erwartet, dass du’s in fünf Zeilen hinter dich bringst.«

»Bob Dylan lässt sich auch Zeit, um an den Kern zu kommen.«

»Der Vergleich ist ungerecht. Wir machen das, was wir können. Mehr nicht. Würdest du dich an Egon Erwin Kisch messen lassen?«

»Touché! Ich darf also, in meinem bescheidenen Stil, unseren Lesern sagen, dass die Roten Steine mit einer Message unterwegs sind und dass die Musik nur an zweiter Stelle rangiert?«

Er ignorierte meinen Sarkasmus. »Heute Abend, Frank, während wir hier stehen und locker plaudern, sterben wieder Dutzende Kinder und Frauen in der Hölle von Vietnam und die Welt kümmert es einen Scheißdreck. Vor zwei Jahren noch sind Hunderttausende durch die Städte gelaufen und haben denen da oben klargemacht, dass es eine Sauerei ist, die Kriegstreiber aus den USA zu unterstützen, die verantwortlich für die Gräueltaten in Fernost sind …«

»Ho, Ho, Ho-Tschi-Min!«

»Mach dich nur lustig, Mann!«

»Tu ich doch gar nicht! Ich bin voll auf deiner Seite! Ich kann nur nicht mitansehen, wie sich so schmächtige Leute wie du die ganze Last des Lebens im Alleingang auf ihre schmalen Schultern laden wollen. Das erzeugt Ohnmacht, und Ohnmacht erzeugt Zorn, Rio. Unkontrollierte Wut. Nicht nur bei deinem Publikum, auch bei dir. Und unreflektierter Zorn ist kein guter Ratgeber.«

»Dann gib mir einen guten Rat! Soll ich den Kriegstreibern mit dem Finger drohen?« Er wedelte mit dem Zeigefinger. »Du, du, du!? – Und damit geben wir ab zur Werbung. Perversil wäscht so weiß, da wird selbst Nixons Weste sauber.«

»Keiner verlässt den Platz, jeder bleibt an seiner Stelle!«, bellte der Wachtmeister noch während des Aussteigens, wobei er ins Straucheln geriet. »Hansen!«, drehte er sich um, »befragen und von allen die Personalien aufnehmen – und ich meine: von allen!«

»Aber, Chef …!«

»Machen!!«

»Das sind ’n paar Hundert, schätz ich.«

»Nehmen Sie die zur Verstärkung!«, zeigte der Einsatzleiter auf den zweiten Streifenwagen, ein Ford Taunus immerhin. »Und nehmen Sie sich nur die Leute aus den ersten Reihen vor.« Er sah zu den Rockern, die neben ihren Maschinen standen oder im Gras lagen. »Fangen Sie mit denen da an! Ich sichere derweil den Tatort.«

Deutlich sah ich Hansens Adamsapfel nach seinem Blick auf die Ledernen rauf- und wieder runterwandern. »Okay, Chef. Wie Sie meinen.«

Kapitel 3

Love and Peace unterm Flügger Leuchtturm Notizen über ein Pop-Festival Montag, 31. August 1970

Die Anfänge

»Das hält sich.« Hartmut Redlich schaut hinauf in den strahlend blauen Himmel, dann wandert sein Blick hinüber zum Festland, wo tief am Horizont eine graue Wolkenwand hängt. Redlich hat sein Fischerboot in Burgstaaken liegen, ganz im Süden der Insel, und betreibt nebenher in der Nähe eine Räucherei. »Hier auf der Insel ist das Wetter immer ’n Ende besser als drüben in Europa. Beständiger vor allem.« Für Fehmaraner ist alles, was hinter der Brücke liegt, Europa. Das hat damit zu tun, dass die Insel von ihren Bewohnern »der sechste Kontinent« genannt wird. Und für so besonders, wie die Fehmaraner sich und ihre Insel halten, halten sie auch ihr Klima. Sonnenreichstes Gebiet der BRD. Kein Schnack, jahrzehntelange Wetteraufzeichnungen. Ist eben so, meint Redlich, und deshalb werden auch die – mindestens! – nächsten zwei Wochen sonnig und trocken bleiben. Scheißwetter gab’s noch nie Anfang September. Und das sagt nicht irgendeiner, sondern ein fehmarnscher Fischer, und so einer weiß das. Weil die Fische es ihm erzählen. Und Fische irren sich nie!, lächelt Redlich. Nee, Wetter bleibt gut! Kannst di op verlaaten!

Auf die günstigen Wetterprognosen verlassen sich auch die drei Kieler Veranstalter des ersten Open-Air-Festivals auf dem europäischen Festland, Helmut Ferdinand (33, Ingenieur), Christian Berthold (28, Gastwirt) und Tim Sievers (30, Student). Ihre Idee ist, ein Jahr nach dem Original ein deutsches Woodstock aufzuziehen. Aber keine Kopie, nein, sondern was ganz Eigenes. Woodstock war Woodstock, und Fehmarn wird Fehmarn. So lautet ihre Losung.

Die Idee, das Festival ausgerechnet auf Fehmarn zu veranstalten, sei ihnen, so Ferdinand, gekommen, als sie Berichte von der Isle of Wight hörten, wo im letzten Jahr 150 000 Fans gekommen waren. Vor ein paar Tagen erst sei die dritte Ausgabe des Festivals angelaufen, und sie hätten was von über einer halben Million Zuschauern vernommen – mehr als in Woodstock! Auf einer Insel! Sei also zu machen. Direkt an der See! Absolut romantisch, wirft Sievers ein, und spart eine Menge an Ausgaben für sanitäre Einrichtungen. Wobei er grinst. Und Jimi Hendrix als Zugpferd, beeilt sich Christian Berthold zu sagen. Hat auf der Isle of Wight seine Europa-Tournee begonnen, und Fehmarn liegt quasi am Weg. Sie hätten sich, so Ferdinand wieder, an Fritz Rau gewandt, und der versprach, ihnen zu helfen. Klar, sagt Sievers, bei Vorkasse hilft der jedem. Mann! Die volle Summe vorab! Sein Lachen klingt grimmig. Lass mal, sagt Helmut Ferdinand, dafür hat Fritz auch sofort geliefert. Ist bestimmt nicht einfach, den besten Gitarristen der Welt so mal eben an Land zu ziehen. Da müssen die beiden anderen beipflichten. Ist schon ’n guter, der Fritz. Einer der besten. Impresario von echtem Schrot und Korn. Doppelkorn, grient Sievers. Und was er macht, geschieht immer aus tiefer Überzeugung.

»Das wird doch nix!«, sagte der junge Mann, den Mund zu einem geringschätzigen Lächeln verzogen, neben mir. Die Tonfärbung war unverkennbar hamburgisch. Ich schaute ihn fragend an.

Unsere Augen verfolgten den Aufbau der Bühne, der gut voranzukommen schien. Da sind wir voll im Plan, hatte mir Helmut Ferdinand versichert. Verriet mir nicht, ob das da eine Einschränkung bedeutete. Ob sie irgendwo nicht im Plan waren.

Ich fragte den Nachbarn, ob ich den Rekorder laufen lassen dürfe. Er nickte knapp. »Holger heiß ich und bin als Bühnenordner vorgesehen«, stellte er sich vor. Auf Anhieb sympathisch. Ein bisschen zu selbstsicher vielleicht. Aber nicht großspurig. Kurz wies sein Kinn zur Bühne. »Den Arsch nach Osten und offen zur See. Schwachsinn.«

Meine Nachfrage erfuhr eine naturnahe Antwort. »Die Vögel an der Küste bauen ihre Nester immer mit dem Flugloch nach Osten. Ist doch klar. So sind sie geschützt vorm Westwind. Und hier herrscht meistens Westwind.«

»Aber das Wetter soll in den nächsten Tagen doch gut bleiben«, gab ich zurück. »Warm und sonnig. Und windstill. Anfang September ist hier eigentlich immer gutes Wetter.«

»Has’ mit ’nem Fischer geschnackt, wa?« Lässig lächelnd dehnte er die Worte wie Kaugummi. »Ja, das sind die Experten! Die und ’n paar andere.«

Ich verriet ihm nicht, dass ich gebürtiger Fehmaraner war und das eigentlich auch wissen müsste. Ob das stimmte mit dem guten Wetter Anfang September. Aber ich hatte ehrlich gesagt nie darauf geachtet.

»Wie die Veranstalter, meinst du? – Glaubst du, das Wetter schlägt noch um?«

Er wiegte den Kopf. »Siehst du die Wolkenwand auf ’m Festland? Hängt schon zwei Tage da rum. Ewig bleibt die nicht drüben. – Aber was juckt es mich? Ich mach meinen Job und dann is’ gut.«

»Wie viele seid ihr denn? Ordner?«

»An der Bühne sind wir ’n gutes Dutzend, dann sind noch ’n paar Kollegen aus ’m Iran da …«

»Iran? Nanu!«

»Die kennen die Veranstalter aus Kiel. Die betreiben da eine Musikkneipe und haben die Jungs schon öfter engagiert.«

»Hast du ’ne Ahnung, was die hier machen? Hier in Deutschland?«

»Studenten? Vorm Schah geflohen? Keine Ahnung. Ich hab das Gerücht aufgeschnappt, ein paar von denen hätten ursprünglich zu den Prügel-Persern gehört …«

»… die ’67 beim Schahbesuch in Berlin auf die Demonstranten eingeschlagen haben.« Ich erinnerte mich an Fernsehbilder, die zeigten, wie enthemmte junge Männer mit langen Stangen auf wehrlose Menschen eindroschen. Und an die furchtbaren Szenen mit dem erschossenen Studenten Benno Ohnesorg, dessen Kopf eine junge Frau in den Händen hielt. An Passanten, die sie dafür beschimpften. Lass den Terroristen doch einfach liegen!

Holger nickte. Dann fuhr er fort, sagte mir, dass die Festival-Betreiber Dutzende Hamburger Rocker als Eingangskontrolleure verpflichtet hätten. Statt einiger der Iraner. Damit es im Vorwege kein böses Blut gäbe. Hippies und Gefolgsleute des Schahs – passte irgendwie nicht. Nur eine Handvoll Unverdächtiger dürfe bleiben. »Ist natürlich ein Wagnis mit den Rockern«, betonte er. »Ist auch schon mal schiefgegangen.«

»Altamont, meinst du.«

»Allerdings. Und nicht nur da.« Er winkte ab. »Aber diese Jungs kennen wir gut. Sind ja auch Hamburger. Alles klar geregelt. Wir machen die Bühne, sie den Eingangsbereich. Gibt keinen Stress.«

Wortlos schauten wir auf die Arbeiter, die bei der Wärme in Shirts und kurzen Hosen die Bühne Meter für Meter in die Höhe trieben. Sie gingen konzentriert zu Werke. Sie waren im Plan.

Kapitel 4

Hamburg, 16. September 2000

Das Wiedersehen

»Hallo, Frank! Schön, dass du der Einladung folgen konntest!« Die kräftige Stimme, die aufrechte Haltung – nach all den Jahren hatte sie sich kaum verändert. Ihre wachen Augen hatte nichts vom Glanz früherer Tage eingebüßt. »Du wirst überrascht gewesen sein, stimmt’s?«

»Guten Tag, Magda!«, entgegnete ich. »Nun ja. Wirklich gewundert hat es mich nicht. Dein Sohn war schon immer ein Meister der Recherche. – Magda, es … es tut mir sehr leid!«

Sie musterte mich ausgiebig und nickte. »Danke! – Komm herein!«, bat sie schließlich, ließ mich an sich vorbei in die riesige Eingangshalle. »Es ist lange her«, sagte sie und schloss die Haustür. »Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schade nur, dass Bernhard diesen Moment nicht mehr erleben kann. – Mario führt gerade ein Telefonat. Er kommt gleich runter. Willst du nicht ablegen?« Entschlossen schnappte sie sich meine Jacke und hängte sie an die Garderobe. Irritiert sah ich mich um.

»Du vermisst Frau Lorenz, nicht wahr?«, lächelte Magda Demand. »Nun, sie hat uns im Februar verlassen, weil sie sich um ihre arme, alte Mutter kümmern muss.« Ich entnahm ihrer Stimme einen leicht verächtlichen Ton. »Und vor zwei Jahren hat auch der letzte unserer Hunde das Zeitliche gesegnet. Wir sind uns einig gewesen, dass nach Ferrari keiner mehr kommt.« Sie lachte kurz auf und schüttelte den Kopf. »Ferrari!«

Ich wusste um Bernhards Macke, seinen Vierbeinern Namen von Automarken zu verpassen. Die letzte Hündin, die ich erlebt und ihr seidiges Fell gestreichelt hatte, hörte auf Mercedes.

»So geht einer nach dem anderen. Ich habe den Verdacht, dass ich die letzte Person sein werde, die dieses verdammte Haus mit den Füßen voran verlässt.« Magda geleitete mich in das ebenfalls mehr als großzügig dimensionierte Wohnzimmer. »Nein, Dienstboten will ich nicht mehr.« Sie sah hinauf zur meterhohen, stuckverzierten Decke. »Und dieses Haus auch nicht. Ich habe es immer gehasst! – Nimm Platz! Möchtest du einen Kaffee?« Ich bejahte und wir setzten uns. Dann beugte sie sich über den Tisch und ergriff die Kaffeekanne.

Ich stand auf. »Lass mich das doch machen, Magda!«

»Vergiss es! Du meinst, mit meinen Achtundsiebzig bekomme ich nichts mehr gebacken?« Mit gespielter Empörung sah sie mich von der Seite an. »Da irrst du dich! Ich habe Bernhard bis zur letzten Minute versorgt. Dazu brauchte es auch Frau Lorenz nicht. « Sie schenkte den Kaffee ein, ohne dass ich ein Zittern feststellte. »Zudem laufe ich an jedem Tag in der Früh drei Runden um den Park«, grinste sie. »Du bist herzlich dazu eingeladen. Wäre es dir gleich morgen recht?« Ich verkniff mir einen Kommentar, auch weil ich dieser alten Dame alles Mögliche zutraute. Warum nicht sogar drei Runden um den Park?

Sie lachte schallend. »Wir können ja von unterwegs ein Taxi bestellen!« Dabei wies sie auf den Couchtisch. Dort lag ein kleines, klobiges Handy. »Damit! Ich verfüge seit kurzem über dieses äußerst praktische Gerät. Man nennt es Mobiltelefon. Du kannst von überall anrufen! Tolle Erfindung!« Bei einem Kichern verzog sie das Gesicht. »Meine Freundinnen nutzen sowas schon weidlich! Grauenvoll! – Ich hoffe, der Kaffee schmeckt dir, Frank.«

Das tat er. »Vorzüglich! Danke!«

»Nun, morgen wird’s nichts mit dem Joggen«, lächelte sie bekümmert. »Die Bestattung ist um elf. Friedhof Ohlsdorf.«

Das stand natürlich auf der Trauerkarte, aber ich sagte nichts dazu. »Wie waren die letzten Tage, Magda? Hat Bernhard sehr gelitten?«

»Ich wünschte, sagen zu können, dass er friedlich eingeschlafen ist. Aber die Qualen konnte er nur mit starken Schmerzmitteln überstehen.« Sie sah aus dem Fenster, wo sich der gewaltige Park mit den jahrhundertealten Bäumen vor meinen Augen öffnete. »Trotzdem hat er bis zum Schluss Haltung bewahrt«, sagte sie. »Er war immer sicher gewesen, den Krebs besiegen zu können. Du hast ihn gekannt – aufrecht, stolz, preußisch eben.« Ich wusste, dass sie von Attributen sprach, die sie an ihm am wenigsten geschätzt hatte. Sie hätte sich ihn liebevoller und aufmerksamer gewünscht, aber seine Erziehung hatte dem entgegengestanden. Es blieb schlicht festzuhalten, dass ihre Ehe viele Jahrzehnte gehalten hatte – trotz allem.

»Aber lass uns über etwas Erfreulicheres reden«, lächelte Magda und beugte sich leicht vor. »Wie geht es deiner Frau und den Kindern?«

»Das weißt du auch?«, staunte ich. »Mario scheint ganze Arbeit geleistet zu haben.«

»Jedenfalls hat er mir verraten, dass du mit deiner Familie in Aarhus wohnst, deine Frau dort geboren ist und den schönen Namen Jette trägt. Die Kinder heißen Merle und Lars, und beide studieren in Kopenhagen.«

»Ich bin überrascht, Magda. Woher …?«

»Leicht war es nicht«, sagte sie mit vorwurfsvollem Blick. »Du warst ja plötzlich aus der Welt. Ohne Spuren hinterlassen zu haben.« Sie schmunzelte. »Nein, Mario hat keinen Detektiv beauftragt. Der Zufall war es, Frank, der uns half. Es war deine damalige Freundin … wie hieß sie doch gleich …?«

»Friederike? Woher wusste die …?«

»Du machst ja wirklich ein Geheimnis um dein Leben, mein Junge! Ich hatte damals den Eindruck, du hättest dich nicht nur mit meinem Sohn überworfen, sondern wolltest den Rest der Familie auch nicht mehr sehen.« Ihr Blick hatte etwas Fragendes.

»Aber nein! Es war … ich hatte mit Hamburg abgeschlossen, habe nur ab und zu meine Eltern auf Fehmarn besucht, weil …«

»Von denen bezog Friederike ihre Kenntnisse über deinen Verbleib. Auch wenn du ihnen verboten hast, etwas zu verraten. Deinen eigenen Eltern!« Sichtlich entrüstet schüttelte sie den Kopf. »Mario hat deine Ex vor einem halben Jahr zufällig in Rostock getroffen, wo sie lebt. Sonst hättest du die Einladung auch nicht bekommen können. – Viele Menschen beginnen im Alter ein neues Leben, Frank. Dagegen ist nichts zu sagen. Deshalb reißt man aber nicht alle Brücken zur Vergangenheit ab!«

Etwas anderes hatte ich von Marios Mutter nicht erwartet.

Was sie nicht wusste, nicht wissen konnte: Ausgerechnet Rike war ein Stück weit mitschuldig daran gewesen, dass sich mein Leben von einem Tag auf den anderen geändert hatte. Sie war quasi meine Fluchthelferin gewesen …

Lächelnd sagte Magda Demand: »Du musst natürlich nicht mit mir über die vergangenen Jahre sprechen, wenn es dir nicht gefällt.«

»Es gibt nicht so fürchterlich viel zu erzählen. Es hat sich einfach so ergeben.«

Ihr Blick verriet, dass sie mir keinen Glauben schenkte. Wie auch meine Eltern mir meine Geschichte nicht abgenommen hatten. Trotzdem taten sie mir den Gefallen und gaben meinen Aufenthaltsort nicht preis. Jedenfalls hatte ich das gehofft.

Ich versuchte, Magda gnädig zu stimmen. »Meine Frau ist gerade mit Merle bei meinen Eltern. Sie und ihr Mann haben vor einem halben Jahr Nachwuchs bekommen. Uroma und Uropa sind natürlich begierig darauf, ihre Urenkelin zu sehen. Es ist das erste Enkelkind mit -ur.«

»Und du bist nun Opa! Ein ziemlich junger Opa, wenn ich richtig rechne. Ach, ist das schön, Frank! Wieder ein neuer Lebensabschnitt!« Sie sah sich in ihrem Wohnzimmer um. »Was glaubst du, wie oft auch ich mir das gewünscht habe: ein neues Leben beginnen! Raus aus der Mühle, runter von den alten Pfaden. Aber mein Mann war gefangen in seinem Käfig. Körperlich wie geistig. Ich weiß nicht, ob auch er manchmal den Wunsch verspürte, all dies hinter sich zu lassen. – Ich habe das Leben in diesem Hause gehasst, Frank!« Mit einer Wegwerfbewegung machte sie klar, was die pompöse Umgebung ihr galt. »Dieser Komfort, die vielen Bediensteten – ich komme aus einer Familie, in der wir alles selbst gemacht haben. Alles!« Magda Demand schüttelte den Kopf. Als sie mich ansah, stellte ich eine leichte Spannung fest. Sie hätte mir gern weitere Fragen gestellt, das war offensichtlich. Aber sie kannte mich gut genug, um zu wissen, dass sie auf Granit beißen würde.

Sichtlich enttäuscht wandte die alte Frau ihren Blick ab und schaute die Treppe hinauf. »Das dauert ja ewig!«, schimpfte sie, aber in nachgiebigem Ton. Sie nahm ihre Tasse, trank und schaute mich ernst an. »Es ist wirklich schade, dass es mit euch so auseinandergegangen ist. Ich versteh es nicht! Ihr wart doch die dicksten Freunde!«

»Manchmal gehen auch die besten Freundschaften zu Bruch«, antwortete ich. »Mario hat eine Bemerkung unten auf die Karte geschrieben, dass er mich gern sprechen möchte. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten uns eigentlich nichts mehr zu sagen.«

Ausdruckslos sah sie mich an, aber ich fühlte einen leisen Schmerz in ihrer Stimme. »Hat deine Flucht aus Hamburg auch etwas mit Mario zu tun?«

Ich zauderte. »Was sagt er denn?«

»Der hält sich leider genauso bedeckt wie du.«

»Sagen wir so, Magda: Wenn du keinen Sohn hättest, wäre ich heute trotzdem in Aarhus.«

Sie lachte. »Warum glaube ich euch beiden nicht?« Mit ernster Miene fuhr sie fort. »Nun – bei allem, was gewesen und vorgefallen ist – es gibt nichts, was sich nicht geradebiegen lässt, mein Junge.« Ein dünnes Lächeln folgte. »Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich dich so nenne. Aber ich sehe immer noch den hübschen jungen Mann mit den langen blonden Haaren dort sitzen.« Ihre Aufrichtigkeit verbat jeden Gedanken an eine altmütterliche Schmeichelei. »Das Leben, Frank«, fuhr sie fort, »ist zu kurz und zu schade, um offene Rechnungen in der Schublade liegen zu haben. Sitzt der Stachel noch so tief im Fleisch – er lässt sich herausziehen!«

Gegen meinen Willen musste ich laut lachen. »Es war schon immer ein besonderes Merkmal von dir, Magda, dass du für jede Gelegenheit und jeden Menschen gleich eine ganze Sammlung von Lebensweisheiten parat hast.«

»Ich meine es ernst, Frank! Ihr wart die besten Freunde, und …«

»Das waren wir, ja!« Wir hatten Mario nicht herunterkommen hören. »Und es gibt keinen Grund, dass wir es nicht wieder sein könnten.«

»Siehst du!«, sagte Magda zu mir. »Mein Sohn scheint endlich zur Vernunft gekommen zu sein.« Sie wandte sich an Mario. »Es scheint eine spezielle Eigenart von dir zu sein, Menschen zu vergraulen. Erst deinen besten Freund, dann deine Frau und deine Söhne.«

»… zu denen ich nach wie vor ein gutes Verhältnis habe«, entgegnete er gelassen. »Wir machen alle unsere Fehler, Mutter! Es gehört zum Leben dazu, Fehler zu machen. – Hallo, Frank! Willkommen! Du siehst gut aus. Hast dich kaum verändert.« Er grinste. »Oder sollte ich dich Jesper nennen? Jesper Hansen, der Star unter den Segelreportern.«

Das wunderte mich jetzt auch nicht mehr. Ich stand auf. »Hallo, Mario. Mein herzliches Beileid.«

»Danke! Es freut mich, dich zu sehen. Ich war nicht sicher, ob du kommen würdest. Ich soll dich von Friederike grüßen.« Er sah zu seiner Mutter. »Hast du Frank erzählt …?« Magda nickte. »Wie bist du hier? Mit dem Wagen?«

Ich schüttelte den Kopf. »Mit Zug und Fähre. Über Fehmarn.«

»Oh! Gut!«, lächelte er. »Danke, Mutter!« Magda hatte ihm Kaffee eingeschenkt, und nichts deutete darauf hin, dass beide das Personal vermissten. Ich hatte das Gefühl, in diesem Haus kehrte ein normales bürgerliches Leben ein. Wenn seine Mutter die Kaffeekanne nicht mehr würde heben können, wäre er da, es für sie zu tun.

Ich sah mich getäuscht. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte Mario, dass er in Kürze die Autohaus-Kette seines Vaters, dessen Dresdner Repräsentant er seit der Wende gewesen war, verkaufen und Hamburg verlassen würde.

»Ich werde tatsächlich wieder zu Ray Foulk auf die Isle of Wight gehen«, lächelte er. »Die Rockmusik hat mich all die Jahre nicht losgelassen und ich werde zur geplanten Neuauflage des Festivals den Chronisten und Co-Veranstalter geben.«

Ich sah ihn verblüfft an und nickte nur.

»Selbstverständlich geschieht alles in Absprache mit Mutter«, fuhr Mario fort. »Sie ist froh, die Kette los zu sein.«

Magda lächelte und schaute sich in dem Riesenzimmer um. »Sagen wir lieber: die beiden Ketten!« Vertrauensvoll legte sie ihrem Sohn die Hand auf den Arm. »Ich werde in eine bescheidene Unterkunft ziehen und so leben, wie ich es von früher her kenne. Solange ich es schaffe.«

Na, mit dem, was Bernhard dir hinterlässt, dachte ich, wirst du’s eine ganze Weile schaffen. Finanziell jedenfalls. Ich sah von ihr zu ihrem Sohn. »Es gibt sicher einen Grund …«, sagte ich, »… warum du mir das alles erzählst.«

Mario hob die Tasse und trank. »Ganz einfach, Frank! Bevor ich nach England gehe, möchte und muss ich dir einiges erklären und … nun ja … dir etwas sagen, von dem du nichts weißt. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass du es nicht weißt.«

»An diesem Punkt, meine Herren, halte ich es für besser, wenn ich mich zurückziehe«, sagte Magda Demand und erhob sich mit einer Leichtigkeit aus dem Sessel, die ihrem Alter Hohn sprach. »Ich habe noch eine Menge vorzubereiten.« Mit Blick auf den Couchtisch lächelte sie. »Ich wundere mich, dass dieser kleine Kasten da seit einiger Zeit nicht mehr geklingelt hat. Ob der kaputt ist?«

Mario lachte. »Na, deine Eingewöhnungszeit hat nicht lange gedauert. Ich hoffe, dass du nicht auch zum Sklaven dieser Teufelsmaschine wirst wie unsere Verkäufer.« Er sah das Handy mit unverhohlenem Respekt an. »Die allerdings schätzen die Dinger inzwischen.«