Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

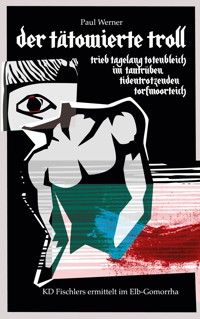

Der Tätowierte Troll ist eine tour de force, die sich bemüht die dunkleren Seiten unserer Märchen- und Traumwelten als durchaus reale und integrale Bestandteile der Struktur eines herkömmlichen Kriminalromans zu verwenden, anstatt sich im Labyrinth pseudo-forensischer Psychoanalyse zu verlieren. Denn was ist ein Krimi, wenn nicht ein Märchen für Erwachsene, das im vorliegenden Fall spannend, aber zugleich auch augenzwinkernd mit einem halluzinogenen Streifzug durch die vom gemeinen Hausschwamm bedrohten deutsche und welsche Sprichwort-Asservate erzählt wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 317

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALTSVERZEICHNIS

1. Die Schlechten ins Kröpfchen.

2. Popeye und der Troll.

3. Carabosse und Diaval.

4. Tinker Bell und Captain Hook.

5. Auf einem anderen Stern.

6. Der Scheich vom Teich.

7. Die Leichenflüsterer.

8. Ratten in den Kasematten.

9. Der Taucher.

10. Die Stadtmusikanten.

11. Die Frau am Fenster.

12. Draußen vor der Tür.

13. Totwasser.

14. Die Büffelherde.

15. Windpocken der Hölle.

16. Spitz auf Knopf.

17. Querbeet im Fleet.

18. Der Verrat.

19. Lost in Transit.

20. Yellow Dancer II.

„Welchen Weg soll ich einschlagen?" fragte Alice.

„Das hängt in nicht unerheblichem Maße davon ab,

wo du ankommen möchtest,"

antwortete das Lächeln ohne Katze.

(frei nach L. Carroll, Alice im Wunderland)

1.DIE SCHLECHTEN INS KRÖPFCHEN

Die beiden durchsichtigen Hälften der gläsernen Gang-Schiebetür im Großraumwagen erster Klasse Nr. 13 des ICE 1126 „Stuttgart" auf der Fahrt von Frankfurt/Main nach Hamburg Hauptbahnhof schwangen mit leisem Zischen zur Seite und gaben dem eintretenden Fahrgast den Weg ins Innere frei.

Die hoch gewachsene, grotesk uniformierte Gestalt mit der Falkenfeder im Mützenband und dem metallenen Stock mit seinem Knauf in Form eines versilberten stilisierten Schrumpfkopfes sah sich kurz suchend um und überschritt dann mit allen Anzeichen erfreuten Wiedererkennens die imaginäre Schwelle.

Während sich die Tür zischend hinter ihm schloss, ging der Uniformierte zielbewusst auf den wie gelähmt in der Wagenmitte sitzenden und verlegen den Bodenbelag vor sich wie nach verlorenen Münzen suchend beäugenden Kriminal-direktor Fischler zu.

Nur noch zwei Schritte seiner langen, spindeldürren Beine von Fischlers Platz entfernt, hielt er inne, verzog seinen lippenlosen Mund zu einem spöttischen Grinsen, das seine beiden lückenhaften nikotingelben Zahnreihen entblößte.

Seinem Schlund entwich dabei ein für Sterbliche kaum vernehmbarer, dafür jedoch umso stinkender, Übelkeit erregender schwefeliger Atemhauch, der Fischler schlagartig in jene ungeliebten Kindheitsjahre zurückversetzte, die er in unmittelbarer Nachbarschaft eines Komplexes der chemischen Industrie hatte verbringen müssen, solange sein Vater mit der Arbeit dort den Lebensunterhalt der dreiköpfigen Familie bestritt.

Im Nu verdrängte dieser eierfaulige Gestank die ambiente Luft in Wagen 13 fast vollständig. Fischler stockte der Atem und ein schier unwiderstehlicher Brechreiz ließ ihn hektisch schlucken, als wolle er seinen sich umdrehenden Magen mit einem Luftpolster verschließen. Seltsam nur, dass keiner der Mitreisenden auch nur entfernt so heftig auf den intensiven olfaktorischen Reiz zu reagieren schein wie er selbst.

Die immer noch spöttisch lächelnde Gestalt in der von allerlei Litzen, Bändern, goldenen Knöpfen, Schulterstücken und Kolbenringen strotzenden Uniform hob derweil ihre rechte knöcherne Hand wie zum feierlichen Schwur und wies schließlich mit dem ausgestreckten langen, dünnen fleischlosen Zeigefinger auf den weiterhin bewegungslos verharrenden Fischler.

„Hallo KD, freut mich, dich gesund und munter anzutreffen. Ich dachte, ich schaue mal wieder nach dir, bevor du auf dumme Gedanken kommst oder gar das Zeitliche segnest. Nein, du brauchst mir nicht zu danken, nicht dafür."

Fischler fühlte sich grundlos ertappt, sah aber auch keine Möglichkeit mehr, dem sich anbahnenden Gespräch mit dem Baron Samedi unter irgendeinem Vorwand aus dem Wege zu gehen. Wenn er bei zahlreichen anderen Gelegenheiten den Rat des Barons bereits zu schätzen gewusst hatte, konnte er den Mann jetzt nicht verleugnen.

Er hob den Kopf, blickte dem Baron direkt in die leeren, tiefen Augenhöhlen und entschied sich für einen Eröffnungszug, der geeignet erschien, das Spiel erheblich zu verkürzen.

„Ich freue mich immer, Sie zu sehen, Baron, das wissen Sie. Allerdings wundere ich mich, ehrlich gestanden, schon ein wenig über Ihren operettenhaften Aufzug. Kann es sein, dass Sie auf dem Weg zum Mardi Gras waren und ich Sie hier nur unnötig von Ihrem Vergnügen fernhalte?"

Dem Baron schien es für einen Moment die Sprache zu verschlagen. Eitelkeit war seine Achillesferse und mit Kritik an seinem fantasievollen Outfit konnte er ganz schlecht umgehen. Er klappte seine Kiefern zu wie einer jener schlesischen Nussknacker auf dem Weihnachtsmarkt, die niemand braucht und rieb die gelbschwarzen Zahnstümpfe knirschend so fest aneinander, dass Funken aus seinen Mundwinkeln sprühten. Aber er wäre nicht der Baron gewesen, den Fischler kannte, hätte er sich lange seiner Frustration hingegeben.

„So? Nun, mir wurde zu verstehen gegeben, Uniformen kämen in diesem Lande immer gut an, aber vielleicht bin ich in der Tat selbst für hiesige Verhältnisse etwas über das Ziel hinausgeschossen. Peu importe, mon vieux. Ich glaube, ich sprach gerade vom Anlass meines heutigen Auftrittes, den ich, das kannst du mir glauben, so dringend brauchte wie ein Loch im Schädel. Züge wie dieser sind so unglaublich banal und stillos. Nichts für unsereinen."

Das Deutsch des Barons war fehlerhaft und sein Französisch stark von kreolischen Elementen durchsetzt. So zeichnete es sich unter anderem dadurch aus, dass es so gut wie jedes „r" in ein kakophonisches, der französischen Phonetik völlig fremdes, halb vokalisiertes „w" mit anschließender Jotierung verwandelte. Beides war geeignet, all jenen, die mit der Karibik und ihren Sprachen, Dia- und Soziolekten weniger vertraut waren als KD Fischler, das Verständnis erheblich zu erschweren, ließ sich aber leider nicht abstellen.

Und selbst der BKA-Mann hatte, wiewohl durch seine zahlreichen Reisen auf die großen und kleinen Antillen auch phonetisch gestählt, dann und wann Mühe, den Ausführungen des Barons zu folgen. Was allerdings zu einem nicht geringen Teil auch an deren für gewöhnlich recht abstrusem Inhalt liegen mochte.

„Mir wurde von einem weißen Täubchen zugetragen, dass einer der Unsrigen in diesem .. .Bamberg...?"

„Hamburg."

„Richtig, in diesem Hamburg den Tod aus der Hand eines Mörders erfuhr und dass du mit dem Fall betraut bist, mein lieber KD. Ich wollte sicher gehen, dass dies der Wahrheit entspricht. Du kennst ja die ewig vor sich hin simmernde karibische Gerüchteküche. "

Fischler nickte. Die kannte er in der Tat. Ob per Trommel, Delphin oder Seeschwalbe - Neuigkeiten ver-breiteten sich schneller von Insel zu Insel als Lauffeuer in einem ausgedörrten griechischen Olivenhain

„Daher meine Frage: trifft das zu und wirst du erneut unsere Hilfe benötigen?"

Fischler hob und senkte die Schultern.

„Das sind der Fragen zwei, aber wer zählt schon. Ja, es trifft zu und noch mal ja, bei der dürren Faktenlage werde ich vermutlich auf die Hilfe mir wohl gesonnener jenseitiger Kräfte anagewiesen sein. Genau weiß ich das erst, wenn ich mich mit den Besonderheiten des Falles vertraut gemacht habe."

„Gut, das wollte ich hören. Davon abgesehen, wie geht es den schmerzenden Füßen? Ich habe da etwas, das rasche Linderung verspricht."

Fischler wusste nicht recht, ob er davon, dass der Baron sich dieses anatomischen Details erinnert hatte, angenehm oder doch eher peinlich berührt sein sollte.

„Was tut man nicht alles für einen guten Freund," fuhr der Baron fort, als lese er Fischlers Gedanken.

„Und wir beide haben ja schon so manche Kuh vom Eis geholt, richtig? Mal sehen, wo zum Teufel hab' ich es denn...."

Er zog die rechte Seite seines Uniformrocks mit Hilfe des silbernen Schrumpfschädels ein wenig zur Seite, warf den Stock schwungvoll von der rechten in die linke Hand und streckte gleichzeitig den rechten Fuß nach vorn, als probe er einen Paso Doble frei nach dem seligen Fred Astaire.

Dann griff er in seine rechte Westentasche und zog ein längliches, rötliches Etwas heraus, das wie die Zunge eines an den Strand gespülten Wal-Fötus aussah. Er hielt Fischler, der gern weiter zurückgewichen wäre als er unter diesen Umständen konnte, das Ding buchstäblich unter die Nase.

„Regarde-moi cela! Mein Mittel der Wahl schlechthin gegen schmerzende Füße. Steht auf Jamaica kurz vor der Gebrauchsmuster-Registrierung. Unter anderem Namen, versteht sich, der meinige ist ja in Heilpraktiker-Kreisen längst verbrannt."

Fischler schraubte sich in seinem Sitz hoch, soweit es die unnachgiebige Rückenlehne eben zuließ.

„Was ist das? Ein weiterer Python-Penis wie beim letzten Mal?" fragte er angeekelt.

„Papperlapapp. Python-Penisse sind Old School. Das hier ist der, wie sagt man, dernier cri, der rote Balzsack eines in blauer Vollmondnacht tot von einem Mangrovenzweig gefallenen männlichen Pracht-Fregattvogels."

„Und was hat Balzac damit zu tun? Hatte der nicht Spreiz-Senkfüße?"

„Nicht Balzac, sondern Balz-Sack. Wie in diesem Volkslied: Auf der Balz in der Pfalz nur mit Pfeffer und ohne Salz."

„Nie gehört."

„Urdeutsches Liedgut, wie man mir versicherte. Du schienst mir in diesem...Nießboden..."

„Wiesbaden."

„Von mir aus. In diesem Wiesbaden total zu versauern und zu verrohen. Kropf oder Kehlsack, nenn' es, wie du willst. Vergoren in einer süffigen Maische aus zwanzig Jahre altem Pusser's Rum, dem Sekret der Analdrüse eines Pavianweibchens und natürlich der unvermeidlichen Dosis Fledermausblut, yammi. Anschließend auf dem Felsen von Gibraltar sonnengetrocknet und keine 24 Stunden später: voilà...!"

Er zog ein zweites Exemplar aus der Tasche und hielt beide triumphierend in die Höhe wie ein Angler, der gerade zwei laichende Lachse aus dem Wildbach gezogen hat.

„Ich mache mir eigentlich so gar nichts aus Geflügel...,"

stammelte Fischler.

„Ist ja auch nicht zum Essen, Tollpatsch. Du legst sie unter die Fußsohle. Einlage, Fußbett, tu piges? Hier, fühl' das und erschaudere. Na los, hab' dich nicht wie eine Jungfrau, die im Dunkel des Schlafzimmers zum ersten Male erschaudernd das erigierte Gerät eines Mannes ertastet. Wird schon nicht zurückbeißen...."

Fischler tat, wie ihm geheißen. Das Ergebnis war eher ernüchternd. Der marinierte Balzac fühlte sich so aalglatt an wie ein eben erst gebrauchtes Kondom oder eine Ermittlungsakte in der handelsüblichen analogen Plastikhülle.

„Ja, danke, sehr schön. Was...was bin ich dafür schuldig?"

Der Baron winkte verächtlich mit dem Stock.

„Sehe ich aus wie ein Quacksalber, ein Scharlatan, der darauf aus ist, Menschen um ihre Groschen zu prellen? Nicht der Rede wert. Aber Ihren Fahrtausweis müsste ich schon sehen..."

Fischler stutzte ob dieser unerwarteten Wendung ihres Gesprächs. Wieso siezte ihn der Baron plötzlich und was wollte er mit seinem Fahrtausweis? Das ergab alles in allem ungewöhnlich wenig Sinn.

„Wie? Ich verstehe nicht...."

Die Stimme des Barons verriet, dass er kurz davorstand, seine Geduld zu verlieren. Und richtig, er begann, Fischler schmerzhaft an der Schulter zu rütteln, als wolle er ihn zur Besinnung bringen.

Wenn es etwas gab, dass Fischler hasste, dann die heftige körperliche Berührung durch Fremde.

„Ihren Fahrtauswies bitte. Sie werden mir doch nicht allen Ernstes erzählen wollen, dass Sie keine Fahrkarte...."

Endlich schreckte Fischler hoch und blickte, immer noch leicht verstört, suchend um sich. Daumen und Zeigefinger seiner linken Hand rieben wieder und wieder über die neben ihm auf dem Klapptischchen liegende Plastikhülle, in der ein knappes Resümee des derzeitigen Ermittlungsstandes der zuständigen BAO „Teich" des LKA Hamburg steckte. Kein Wunder, dass sich der angebliche Balzkropf so merkwürdig vertraut angefühlt hatte.

Obwohl Fischler sich alle erdenkliche Mühe gab, den Tagtraum, der ihn offenbar für kurze Zeit im Griff gehabt hatte, von sich abzuschütteln wie ein eben aus dem Wasser gezogener Pudel die lästige Nässe seines lockigen Fells, fühlte er sich immer noch in einer Art Limbo zwischen den miteinander ringenden Aggregatzuständen.

Das sich wie der Zahnarzt über ihn beugende Gesicht des Mannes, der ihn, so schien es, bereits mehrmals vergeblich um die Vorlage des Fahrtausweises gebeten hatte und schließlich sogar übergriffig geworden war, wies wenig Ähnlichkeit mit der Physiognomie Baron Samedis auf. Das begann bereits mit der vergleichsweise trivialen Uniform, die so sparsam ausfiel, dass man gleich ganz auf sie hätte verzichten und durch irgendein diskretes Abzeichen hätte ersetzen können.

Dem breiten Mund entströmte selbst in halb geschlossenem Zustand der Geruch eines billigen Kräuterschnapses, den Fischler auch dann noch verschmäht hätte, wenn er nach einer nuklearen Katastrophe die einzig verbliebene trinkbare Flüssigkeit auf dem Planeten gewesen wäre.

Anscheinend hatte ihn die Monotonie der spätherbstlich öden Landschaft, die da draußen unverdrossen vorüberzog, in den Schlaf gewiegt: norddeutsche Miefebene, Biedersachsen, Schläfrig-Holstein - wer brauchte das? Fischler jedenfalls nicht.

Dieser Kretin von Schaffner wollte Fischlers Fahrkarte sehen? Dem Manne konnte geholfen werden.

Mit einem beherzten Ruck richtete Fischer sich in seinem Schalensitz zur vollen Größe auf. Dabei glitt ihm der deutlich sichtbar „Vertraulich" gestempelte Bericht im schlanken, glatten Plastikordner auf seine unbeschuhten Füße, die in blassblauen, löchrigen Kompressions-Reisestrümpfen steckten.

Die nagelneuen, an den Fersen schabenden und an den Zehen drückenden Schnürschuhe, die ihm in einem Wiesbadener Fachgeschäft wärmstens empfohlen worden waren, hatte er abgestreift, kaum, dass er im Wagen, der übrigens auch nicht die Nummer 13, sondern die 28 trug, in den reservierten Sitz gesunken war. Der erinnerte ihn an jenen ausgedienten elektrischen Stuhl, den sich ein pensionierter Staatsanwalt in Dallas, Texas, allen Ernstes in seinem Arbeitszimmer hatte installieren lassen.

Aus podologischer Sicht war das Ausziehen der Schuhe kein wirklich kluger Schachzug, das wusste er. Denn gänzlich unbeschuht würden seine Füße die Gunst der Stunde nutzen und im weiteren Verlauf der Fahrt mit Sicherheit aufquellen wie ruhender Hefeteig und eine reumütige Rückkehr Fischlers ins neue Schuhwerk umso schwieriger und schmerzhafter gestalten.

Normalerweise, das hieß vor allem bei trockenem Wetter, trug der erfahrene Ermittler Fischler nur Mokassins der Marke Sioux, handvemäht von älteren Squaws mit geschickten Händen und losem Mundwerk im stickigen Tipi irgendwo in den staubigen Weiten Arizonas. Hautschmeichelnde Treter, die sich geschmeidig jeder noch so verhunzten Fußform des Weißen Mannes anpassten. Fischler überraschte es nicht, dass die in den angestammten Jagdgründen der Sioux wildernden Siedler jene auf Attacke gebürsteten Young Braves eines Sitting Bull erst zu bemerken pflegten, wenn diese ihnen bereits das Messer an den Skalp gesetzt hatten.

Seine Mokassins waren auf so unglaublich einfühlsame Weise bequem, dass Fischler sich bisweilen tatsächlich per Augenschein davon überzeugte, ob er sie auch wirklich trug. Und auf den Skalp derer, die im Reservat von Recht und Gesetz wildem zu dürfen glaubten, hatte es Fischler ja schließlich auch von Berufs wegen abgesehen.

Für das Ziel seiner heutigen Mission in ein, sich vom gemeinen deutschen Landrecht weitgehend befreit fühlendes Reservat, die Freie und Hansestadt Hamburg, waren ihm jedoch Mokassins etwas zu informell und freizeitmäßig erschienen.

„Warum ist der Typ aus Wiesbaden nicht gleich in Aldiletten bei uns aufgeschlagen?" wäre sicher die Art ätzender Kommentare gewesen, die er von den als steif und förmlich geltenden Hamburger Kollegen zu gewärtigen gehabt hätte.

Vor die Wahl gestellt, hätte sich Fischler die Stadt am bleiernen Fluss wohl kaum zum Reiseziel erkoren. Doch in einem Beruf wie dem seinigen blieben Ort und Zeit nun mal den unberechenbaren Launen der Kundschaft überlassen. Damit musste man seinen Frieden machen.

Der typisch mundfaule Hanseat hatte wenig mit dem geschwätzigen Kalifomier Richard Nixon gemein - außer vielleicht die tief verwurzelte Verachtung für Slipper-Träger jeder Couleur.

Dem amerikanischen ex-Präsidenten jedenfalls galten Slipper nicht als Schuhwerk, sondern als bemitleidenswerte Geschmacksverirrung.

So verstand es sich von selbst, dass der nicht ganz lupenreine Demokrat Richard N. aus C. das Weiße Haus damals zwar überstürzt, aber nichtsdestoweniger formvollendet in blitzblanken Schnürschuhen verließ.

Während Fischler sich bückte, um mit der Rechten nach dem nun am Boden liegenden Bericht zu tasten, griff er mit dem Gestus eines Trickdiebs, der bekanntlich von der Ablenkung seiner Opfer lebt, mit der Linken nach dem mehrfach gefalteten analogen Bahnticket, das in seiner Jackentasche steckte.

Dann richtete er sich wieder auf und reichte der Kräuterschnapsnase den scheckartigen Fahrschein, der an ein zerknittertes DIN A 4 Blatt getackert war.

Der Schaffner warf einen kurzen prüfenden Blick auf das corpus delicti, das durch Knipsen zu entwerten er sich bereits angeschickt hatte.

Anstelle jenes vertrauten Klickgeräusches vernahm Fischler, der sich nicht nach dem inzwischen rechts hinter ihm stehenden Schaffner umgedreht hatte, sondern gelangweilt aus dem Fenster blickte, nur ein seltsames Japsen wie das eines erschrockenen Hundes.

Als er sich irritiert von der Landschaft abwandte, fiel sein Blick auf das Polizeifoto des durch beide Augen geschossenen Mordopfers auf Seite 1 des Kurzberichtes, den er offenbar versehentlich dem Schaffner anstelle der Fahrkarte gereicht hatte und den ihm dieser nun quasi anklagend unter die Nase hielt.

Als Trickdieb, so viel stand fest, wäre Fischler keine lange Karriere beschieden gewesen.

„Was um alles in der Welt...," setzte der Schaffner zu einem Stück Betroffenheitsrhetorik an, das Fischler jetzt nicht hören wollte.

„Ja, sorry, eine aus dem Ruder gelaufene ophthalmologische Laser-Intervention. Was soll ich sagen, Shit happens," unterbrach er den Mann und nahm die Akte hastig wieder an sich.

Der Vorfall war ihm umso peinlicher, als irgendein Witzbold beim BKA oben auf dem Deckblatt des Berichtes handschriftlich das Kürzel „FKK" angefügt hatte.

Das war eines von Fischlers dienstintemen „handles". Sein allererstes sogar, das er sich eingehandelt hatte, weil er sich in der Frühzeit seiner Karriere bei jeder Gelegenheit gern stereotyp als „Fischler, Kriminalkommissar", vorzustellen pflegte. Und wenn man erst einmal ein derartiges Etikett trug, wurde man es so leicht nicht wieder los.

Das Malheur mit der Akte war jetzt nicht mehr zu heilen. Kaum hatte der Schaffner Fischlers Fahrkarte endlich abgeknipst und seine Pirsch kopfschüttelnd fortgesetzt, schob Fischler den Papierkram schulterzuckend zurück in seine offene Aktentasche unter dem Tischchen, faltete seine Lesebrille zusammen und steckte sie in seine Westentasche.

Dann pellte er sich mühsam aus dem elektrischen Stuhl und machte sich auf den Weg zum Bordbistro. So nannte die DB den kümmerlichen Abklatsch früherer Speisewagen. Obwohl schon diese den Fahrgast nicht mit Orient Express-Atmosphäre empfingen, hatten sie doch noch eine Art halb-seidenen Charme, mit dem man sich als anspruchsloser Reisender einigermaßen abgeholt fühlen konnte.

Was Fischler in dem schwankenden Steh-Imbiss von Bordbistro bestenfalls erwartete, waren ein Becher dünner dunkler Plörre, die ihm mehr Sodbrennen als Energiezufuhr verschaffen würde sowie ein Käse-Schinken-Wrap von der Konsistenz und dem Geschmack in Klopapier gewickelter Dauerwurst.

An der Tür zum nächsten Wagen sah er sich aus alter Gewohnheit noch einmal kurz um. Kripo-Beamte wie er, die tagtäglich ob der mangelhaften Auffassungsgabe und des lückenhaften Erinnerungsvermögens von Augenzeugen einer Straftat verzweifelten, sollten es sich seiner Ansicht nach zur Gewohnheit machen, allfällige Physiognomien und hervorstechende Details ihrer jeweiligen Umgebung auf einen Blick einzufangen und auf der Festplatte abzuspeichern. So etwas ließ sich schließlich trainieren und wurde dann schnell zur zweiten Natur.

Im Wagen Nr. 28 saßen an diesem Morgen erstaunlicherweise nur vier weitere Personen. Ein junger Mann mit silbernen Ohrenstöpseln, dessen ganze Aufmerksamkeit seinem Laptop galt. Eine ältere Dame war offenbar eingenickt und würde hoffentlich vor dem Erreichen ihres Zielbahnhofs wieder aufwachen. Ein älteres Paar, das unablässig mitgeführtes Sushizeugs vertilgte und ein Mann schwer definierbaren Alters, der unablässig irgendwelche Papiere sortierte, überflog und wieder neu ordnete.

Baron Samedi hatte den Wagen definitiv verlassen und den penetranten Schwefelgeruch offenbar gleich mitgenommen. Dafür hatte mm ein Hauch von Kräuterschnaps die Lufthoheit errungen.

Bei seinem Marsch durch die Mittelgänge des unberechenbar heftig ausschlagenden, weil unablässig ruckhaft die Spuren wechselnden Zuges hangelte sich Fischler wie ein anonymer, aber noch nicht ganz trockener Alkoholiker von Rückenlehne zu Rückenlehne. Mehrmals wäre er um ein Haar einem der erschrocken von ihren Laptops hochblickenden Fahrgäste buchstäblich in den Schoß geplumpst. Nur gut, dass er auf seinem Hinweg noch keinen randvollen Becher siedend heißen Kaffees in Händen hielt.

Kurz vor dem Erreichen des Bistros legte Fischer einen kurzen Boxenstopp in der Bordtoiletten des Wagens 24 ein, um dem Drängen seiner Blase nachzugeben, die angesichts des pausenlosen Regens und der herbstlichen Kühle auf vorzeitige Entleerung pochte.

Als er sein erleichtert hatte, lehnte er sich mit beiden Händen auf das Waschbecken und stellte sich mannhaft einem schonungslosen Zwiegespräch mit seinem Spiegelbild.

Für einen Mitt-Fünfziger war der Typ, der ihn da unentwegt anstarrte, gar nicht mal so übel drauf. In jüngerer Zeit etwas in die falsche Richtung gewachsen, ja, Euer Ehren, schuldig im Sinne der Anklage. Aber sein grauer Schopf war noch hinreichend voll und dicht, um die leicht abstehenden Ohren, derentwegen er als Kind oft gehänselt worden war, wirksam zu verdecken. Und von Doppelkinn konnte ja mm wirklich keine Rede sein. Der Blick war klar, die Augen noch nicht von diesem oder jenem Star angepickt und auch das Profil wusste mit einer, ausgeprägte Willenskraft versprechenden Kantigkeit zu überzeugen.

Seine spürbar nachlassende Anziehungskraft auf jüngere Frauen war insofern schwer nachvollziehbar. Fischlers selbstgewähltes „Zölibat moderat" entsprang schließlich keiner quasi-religiösen Überzeugung oder gar eingefleischter Misogynie, sondern war, wenn schon, dann Ausdruck dessen, was in Kennerkreisen als Groucho-Marx-Syndrom in seiner spezifisch erotischen Erscheinungsform bekannt war: Frauen, die bereit waren, sich auf ihn einzulassen, interessierten Fischler nicht und Frauen, auf die er sich nur zu gern eingelassen hätte, interessierten sich nicht für Fischler.

Und dann noch dieser Beruf, dessen soziales Standing gleich hinter demjenigen des Bestatters rangierte. Was hätte er der Partnerin seiner Wahl beim gemeinsamen Abendbrot an Faszinosa aus dem Nähkästchen des Gewaltverbrechens erzählen können?

„Heute nichts Besonderes, Schatz, nur diese kopflose Frauenleiche im Stadtwald und das Säuglingsskelett im Blumentopf. Und? Wie war dein Tag?"

Jetzt lag der „Kairos", der nie wiederkehrende entscheidende Moment in Sachen feste Beziehung vermutlich schon so weit hinter ihm wie Kassel Wilhelmshöhe hinter dem ICE „Stuttgart.

„Tweedledee und Tweedledum, ich ess' nur Magnesium," summte er seinem Spiegelbild zu, zog den Flachmann mit 15 Jahre altem Demon's Share aus der Innentasche seines Jacketts und spülte die tägliche Tablette damit hinunter.

„Auf unsere Frauen und auf die Hurensöhne, die es ihnen während unserer Abwesenheit besorgen."

Erst, als sich seine Fußsohlen so seltsam feucht anzufühlen begannen, als hätten die marinierten und nicht ganz trockenen Balzkröpfe des Barons doch noch ihren Weg unter seine Fußsohlen gefunden, wurde Fischler schlagartig bewusst, dass er nicht in Mokassins, sondern ganz unbeschuht auf Kriegspfad war und mm mit seinen Strümpfen in einer kleinen älteren Pfütze aus Wasser und Urinresten stand.

Angeekelt hob er die Füße, steckte den Flachmann wieder ein und verließ die Toilette in der Hoffnung, da draußen weitgehend unbeachtet zu bleiben. Eine ausgesprochene Peinlichkeit pro Tag sollte ja wohl reichen.

Zwar stand ein ungeduldig wartender Fahrgast vor der Tür, doch der hatte es so eilig, seiner Blase endlich Entwarnung geben zu können, dass ihm auch ein splitternackt vorbeieilender Fischler wahrscheinlich nicht weiter aufgefallen wäre.

Fischler trat seinen taktischen Rückzug nicht nur wegen der unangenehm feuchten Strümpfe an. Vor allem ging es ihm darum, nicht zum Gespött der Kolleginnen und Kollegen zu werden.

Denn wenn sich herumsprach, dass „FKK" im ICE nicht nur der vertrauliche EB, sondern auch seine Schuhe abhandengekommen waren, hätte das seinem Ruf, um den es ohnehin nicht zum Besten stand, wohl den Todesstoß versetzt.

Er wäre sich in einem solchen Falle vorgekommen wie der angeblich scharfe Rottweiler, der unlängst nicht nur den Einbruch in die von ihm bewachte Luxusvilla seines steinreichen Frauchens scheinbar widerspruchslos durchgewinkt hatte, sondern sich auch noch das mit kleinen Diamanten besetzte Halsband vom Einbrecher vermutlich im Tausch gegen eine Fleischwursthälfte hatte abluchsen lassen.

Erleichtert stellte Fischler daher bei der Rückkehr an seinen Platz im Wagen 28 fest, dass sich sowohl die Akte als auch die Schuhe noch dort befanden, wo er sie deponiert hatte.

Die einzige, in der Zwischenzeit eingetretene Verän-derung, die ihm auffiel, war die, dass sich den vier anderen Fahrgästen ein fünfter hinzugesellt hatte. Zwei Reihen vor ihm auf der rechten Seite saß ein junger dunkelhäutiger Mann mit schwarzen, zu Corn Rows geflochtenen Haaren, der Fischler den Rücken zukehrte.

Wahrscheinlich ein Schnorrer, der den Umstand, dass der Schaffner seinen Runden für heute offenbar eingestellt hatte, zu einem klammheimlichen Upgrade nutzte.

Warum auch nicht, solange der Wagen fast leer fuhr.

Fischler quetschte sich wieder in seinen Schalensitz, zog den Bericht aus der Aktentasche, legte ihn vor sich auf die Tischplatte und setzte seine Lesebrille auf die Nase.

Die Lektüre in hölzerner Beamtenprosa gehaltener kriminalpolizeilicher Dokumente war gewöhnungsbedürftig und auf gar keinen Fall vergnügungssteuerpflichtig. Half aber alles nichts, da musste er sich wieder einmal mit knirschenden Zähnen durchbeißen.

2. POPEYE UND DER TROLL.

„Teich" war die nichtssagende Bezeichnung des in Rede stehenden Falles ebenso wie der mit seiner Ermittlung und gerichtsfesten Aufklärung betrauten Besonderen Aufbau-Organisation (BAO). So hieß die ad hoc aus Mitgliedern ganz verschiedener und mehrheitlich normalerweise nicht mit Gewaltverbrechen befasster Dezernate gebildeter Gruppierung beim LKA Hamburg, die anderswo in der Republik als Sonderkommission, kurz „Soko" auftraten und nicht zuletzt durch mediale Abnutzung hohen Bekanntheitsgrad genossen. Über Sinn und Unsinn der reflexhaften Bildung solcher personalintensiven Gremien ließ sich nach Fischlers Überzeugung streiten.

Das galt erst recht für deren Bezeichnungen wie „Teich", „Bach", „Heide", „Erle" oder ähnliche, die den Eindruck erwecken konnten, Sokos hätten sich Gartenbau und Landschaftspflege verschrieben.

Tatsächlich waren derlei Benennungen von dem untauglichen Versuch motiviert, die durch Soko-Bildungen geweckten Erwartungshaltungen der Öffentlichkeit im Nachgang sofort wieder zu dimmen.

Denn wer außer einem Karpfen verbindet seine Hoffnung auf eine rasche Verbrechensaufklärung allen Ernstes mit einer Soko „Teich"?

Die mit solch allgemeinen Toponymen einhergehende Anonymisierung und Verdinglichung der Verbrechensopfer, die ja in der Regel einen Namen trugen, wurde dabei billigend in Kauf genommen.

Im vorliegenden Fall, das musste Fischler allerdings konzedieren, hätte eine BAO „Troll" nicht nur befremdlich geklungen, sondern womöglich einen tatsächlich nicht vorhandenen Cyber-Kontext suggeriert.

„Troll" lautete der Spitzname, den die Hamburger Kripo dem rund zwei Wochen zuvor in einem winzigen Nebenbecken der Außenalster tot treibend aufgefundenen Mordopfer bislang unbekannter Identität wie Münzen auf die leeren Augenhöhlen gedrückt hatte.

Dies nicht zuletzt deshalb, weil der deutschen Sprache handliche Begriffe wie das angelsächsische, aus den Lettern „ID" gebildete „John (oder „Jane") Doe" nun mal nicht zur Verfügung standen.

Darüber hinaus wies das Mordopfer vom Teich, wie es sich für einen Troll gebührt, eine Vielzahl körperlicher Besonderheiten auf, die ihn selbst in einer Stadt wie Hamburg als ausgesprochenen Exoten brandmarkte.

Das Mordopfer war laut Bericht eine männliche Person um die vierzig, von heller, wenn auch sonnengebräunter und

von Kopf bis Fuß tätowierter Haut. Mithin das, was die Amerikaner für ihre Zwecke gern als „Caucasian" rubrizieren.

Dass es sich dabei um ein ziemlich grobschlächtiges Raster handelte, wurde durch den „Troll" insofern schlüssig bewiesen, als seine relativ helle Hautfarbe mit einer unverkennbar negroiden Physiognomie einherging, die dem Begriff „Caucasian" Hohn sprach.

Diese Besonderheit sowie seine ungepflegt wirkenden Dreadlocks ließen fürs erste jedenfalls auf karibische Wurzeln schließen.

Von der Waschhaut seiner Finger präzise Abdrücke zu gewinnen, war nicht einfach gewesen und hatte letztlich so wenig erbracht wie das vom Wasser stark mitgenommene DNA-Material.

Von eher gedrungener Gestalt, war sein Körperbau so ausgesprochen muskulös, als hätte er zeitlebens die von ihm selbst möglicherweise als Makel empfundene fehlende Körpergröße durch Muskelmasse zu kompensieren versucht. Überdies waren seine Hände ungewöhnlich schwielig und glichen darin denen eines Erntehelfers oder Minenarbeiters. Diese wiederum hätten vielleicht ähnlich viele Tätowierungen, jedoch kaum so zahlreiche, über den ganzen Körper verteilte ältere und jüngere Narben aufgewiesen.

„Ein Mann für's Grobe," fasste der vor sich hindösende Fischler seinen Eindruck murmelnd zusammen.

Todesursächlich waren laut Rechtsmedizin die beiden Einschüsse in die Augen, abgefeuert mit einer Waffe vom Kaliber .22.

Das war kein Kaliber für die Großwildjagd, aber auch kein harmloser Kinderkram, denn seine Projektile töteten, zumal auf kurze Entfernung, einen Menschen ebenso zuverlässig wie jene vom Kaliber 9mm oder .44 Magnum. Da sie beim Aufprall auf Knochen oft im Körper der Opfer zerbarsten und die Splitter sich keiner bestimmten Waffe mehr zuordnen ließen, erfreute sich das Kaliber .22 nicht zuletzt in Kreisen von Auftragsmördern sogar einer gewissen Beliebtheit.

Das relativ geringe Gewicht und die Leichtigkeit der Handhabung der Schusswaffen dieses Kalibers machte sie im Übrigen zu Pistolen der Wahl von Damen, die um ihre Sicherheit besorgt waren oder sich mit dunklen Absichten trugen.

Die Marotte, seinen Opfern in die Augen zu schießen, war als „Signatur" eines Berufskillers bekannt, der in Polizei- wie in Unterweltskreisen mit dem Künstlernamen „Popeye" kursierte. Wer sich hinter diesem Pseudonym verbarg, ob Männlein oder Weiblein, ob jung oder eher älter, war nicht bekannt. Popeye duldete bei der Arbeit keine Zuschauer und verfolgte allfällige Augenzeugen, die zur falschen Zeit am falschen Ort auftauchten, mit tödlicher Konsequenz.

Die Leiche des Trolls hatte einige Tage lang zur Hälfte getaucht in jenem seichten und ziemlich trüben Stillgewässer gelegen, das die seltsame Bezeichnung „Feenteich" trug. Wahrscheinlich hatte sie sich während dieser Zeit mangels Tidenstrom kaum von der Stelle bewegt, bevor sie von einem der zu dieser Jahreszeit seltenen Stehpaddler entdeckt worden war.

Das bedeutete eine wesentliche Arbeitserschwernis für die Spurensicherer, steht die zerstörerische Kraft von Wasser derjenigen von Feuer bekanntlich nicht viel nach. Und die Fische im Teich mussten sich ja auch von irgendwas ernähren.

Der zusammengesetzte Name des am nordöstlichen Ufer der Außenalster im Stadtteil Uhlenhorst gelegenen, fast quadratisehen Gewässers von der ungefähren Fläche zweier Fußballfelder war in beiden seiner Teile missweisend.

Denn durfte schon die durch Aufstauung des gleichnamigen Flusses entstandene Außenalster als kaum mehr denn eine seichte Pfütze gelten, wies diese winzige Ausbeulung von Stillwasser streng genommen keines der üblichen Parameter dessen auf, was Hydrologen als „Teich" durchgehen lassen.

Es handelte sich mit anderen Worten nicht um ein künstlich angelegtes und in sich abgeschlossenes Wasserbauwerk, sondern schlicht und ergreifend um ein allfälliges, durch Trockenlegung des hiesigen Moores und anschließender Torfgewinnung entstandenes Loch. Als der Torf zur Neige gegangen oder sein Abbau nicht mehr rentabel erschienen war, hatte man das Loch wieder geflutet. Dafür, dass irgendwelche Feen an diesen fördertechnischen Vorgängen beteiligt gewesen wären, gab es keinerlei erwähnenswerte Anhaltspunkte.

Im Gegenteil: seine frühere, arg prosaische, aber üassende Bezeichnung „Bassin" ordnete das zum Stillgewässer gewordene Loch in der Landschaft der Familie aufgelassener und umgewidmeter Tagebau-Gruben zu.

Aber es verband sich damit ein Schmuddel-Image, das die als gut betucht geltende und gern unter ihresgleichen bleibende Haute Volée von Anrainerschaft allem Anschein nach nicht wirklich goutierte. Weshalb sie ein Umbenennungsbegehren lancierte, das letzten Endes erfolgreich war und dem Teich das Label des geheimnisvoll-märchenhaften Feendomizils verliehen hatte.

Die sorgsam gehegte Exklusivität des Teichs wurde dergestalt durch dessen Erhebung in den Stand eines quasi schützenswerten städtischen Kulturerbes ideologisch rechtfertigt: social distancing war, so schien es, auf der Uhle schon immer Thema.

Inmitten einer pausenlos lärmend wuselnden und pulsierenden Millionenstadt, deren Bevölkerung wie kaum eine zweite in dieser Republik unablässig um das goldene Vlies steppt, gibt sich die naive Sehnsucht nach einem winzigen wässrigen Reservat der nachgerade poetischen Empfindsamkeit schnell mal der Lächerlichkeit preis.

Wer in Hamburg Feen treffen wollte, tat gut daran, seine Zeit nicht an irgendwelchen Teichen zu vertun, sondern spornstreichs Richtung Reeperbahn zu eilen.

Dort, in St. Pauli, hatte die Hamburger Kripo zunächst auch vorrangig nach Tätowierern gesucht, die in der Lage waren, den Symbolwert wenigstens einiger der unzähligen Tattoos des Trolls zu entschlüsseln und damit möglicherweise den entscheidenden Hinweis auf dessen Herkunft und eventueller Zugehörigkeit zu irgendwelchen Banden oder Bünden zu liefern.

Erst, als man dort nicht fündig geworden war, hatte man sich dieses Sonderlings vom BKA erinnert, der für solche Themen eine beachtliche Expertise bereithielt. Doch KD Fischler war zu diesem Zeitpunkt so gut wie unerreichbar auf einer winzigen schwedischen Schäreninsel, die er sich für einen wohlverdienten Urlaub gerade deshalb ausgesucht hatte, weil sich ihre an den Fingern einer Hand abzuzählenden Bewohner den Errungenschaften moderner Kommunikationstechnik so trotzig widersetzten wie die Asterix-Gallier den sie bedrängenden Römern.

So hatte ihn das Material des LKA Hamburg erst zwei Wochen nach dem Leichenfund erreicht. Bei der Durchsicht der Fotos hatte ihn die schiere Fülle der auf dem Körper des Trolls vereinten Tattoos anfangs ebenfalls erstaunt und verwirrt. Zwar hatte er in beruflichem wie privatem Zusammenhang schon so manches an Tätowierungen gesehen, dass er mittlerweile in bunt gravierter Menschenhaut las wie gelehrte Mönche in alten Palimpsesten. Aber solche Sammlungen wie die des Trolls, die einen Queequeg vor Neid hätten erblassen lassen, waren dann doch eher selten. So etwas kostete Zeit und Geld und verursachte nicht geringe Schmerzen.

Das weit aufgerissene Maul einer Mokassin-Schlange, die im Begriff war, ihre gebogenen Giftzähne in das Fleisch ihrer Beute zu schlagen, prangte auf der Brust des Trolls und wurde auf dessen Rücken vom ebenso weit aufgerissenen Maul eines Alligators gespiegelt, der es offenbar auf einen jüngeren Python abgesehen hatte. Motive wie diese deutete auf die Florida Glades oder die Louisiana Swamps. Handelte es sich vielleicht um einen Cajun oder einen Seminolen?

Ansonsten gab es viel verschlungenes Rankenwerk, das eine oder andere Profil offenbar sehr junger Mädchen und fantastische Kringel und Schleifen jedweder Art.

In diesem wundersamen Dschungel hätte er fast das kleine und stark verblasste Tattoo einer bis zum Überlaufen mit Blut gefüllten Helikonienblüte glatt übersehen, die ihm nicht nur mehr verriet als der ganze Rest, sondern ihm auch einen schmerzhaften Stich ins Herz versetzte. Ihm war für einen kurzen Moment, als blute dieses aufs Neue ähnlich wie die unscheinbare Blüte.

Die Helikonie mit dem Zuchtnamen Yellow Dancer hätte er immer sofort unter Hunderten von Variationen dieser Blumenart wiedererkannt, besaß sie doch für ihn eine weit über den konkreten Anlass hinausweisende Bedeutung existentieller Natur.

In seiner Suche nach der verlorenen Zeit widmet sich Marcel Proust bekanntlich der transzendenten Kraft von Gerüchen, die Menschen unvermittelt und mit erstaunlicher Unmittelbarkeit um Jahre und Jahrzehnte in Phasen ihres Lebens zurückversetzen können, die von eben solchen Gerüchen definiert wurden, ohne dass die Betreffenden sich dessen immer bewusst gewesen sein mussten.

Das traf nach Fischlers Erfahrung ohne Zweifel zu, galt aber seiner Auffassung nach auch für manche visuelle Eindrücke, wiewohl vielleicht nicht mit derselben überwältigenden Macht. Die geruchlose Helikonie jedenfalls transferierte ihn zurück in die Periode seiner beruflichen Anfänge.

Im Ameisenhügel einer großen und weitgehend anonymen Behörde wie derjenigen des BKA galt es für das einzelne fleißige „Insekt", sich alsbald eine freie Nische zu suchen, in der es sich wohnlich einrichten und die es leicht gegen Konkurrenten verteidigen konnte.

Mit etwas Glück und Geschick erlangte die Emse auf diese Weise fast unmerklich den beneidenswerten Status der Unentbehrlichkeit und machte jedenfalls schon mal höheren Orts gebührend auf sich aufmerksam.

Fischlers Nische war Mystisches und Okkultes in so gut wie allen ihren Facetten. Früh als Zielfahnder auf seltene Paradiesvögel der Unterwelt angesetzt, hatte er sich nach und nach in Mystizismus, Schamanismus, Exorzismus, Voodoo, kurz, in so gut wie alles eingefuchst, was der nüchternen Vernunft nicht ohne weiteres zugänglich war, abergläubischen Menschen jedoch seit der Strandung der Arche auf dem Berge Ararat als zu Ersatzreligion diente.

Anfangs kaum mehr als das etwas ausgefallene Hobby eines einsamen Mannes ohne Anhang und sozio-professionelle Vernetzung, war die Beschäftigung mit solch randständigen Materien beizeiten zu Fischlers Gewohnheit oder, wie manche seiner Kollegen behaupteten, zur Obsession geraten.

Wenn andere in die virtuelle Welt ihrer Ego-Shooting Black Ops eintauchten, um dem Alltag kurzzeitig den Rücken zu kehren, begab Fischler sich auf die andere Seite des Hohlspiegels und studierte die wundersamen Parallelwelten von Folklore, Märchen, Mythen und Legenden: Kodizes des strukturierten Wahnsinns, wie er selbst sie gelegentlich nannte.

Mit den unausbleiblichen Risiken und Nebenwirkungen solchen Tuns musste er im Laufe eines langwierigen und nicht ganz schmerzfreien Prozesses ebenfalls zu leben lernen. Die seine Alpträume begleitenden finsteren Gestalten vom Schlage des Barons Samedi wurde schließlich zu alten Bekannten, denen er sich rückhaltlos anvertraute und die ihm seine Loyalität durch, wenn auch nicht immer gleich verständlichen oder wirklich nützlichen, aber stets gut gemeinten Rat zu vergelten pflegten.

Dass ihn die Kolleginnen und Kollegen diesseits des Spiegels insgeheim für einen Spinner hielten und ihn auch „VD Fischler" nannten - VD wie in Voodoo - war ihm einerseits peinlich, galt ihm andererseits aber als Anerkenntnis eines Alleinstellungsmerkmal, das ihn gelegentlich aus der dunklen Masse ans Licht hob.

Dies Helikonienblüte war in den Tagen, da man ihn als Zielfahnder auf die beiden zweieiigen Zwillings-schwestern Solitaire und Laura Förster angesetzt hatte, zum selben Kürzel geworden, das sie auch für die tödlichen Schwestern und ihren Anhang darstellte: wer auf ihrer Seite stand, tat gut daran, die Blüte zu tragen. Wer sie bekämpfte, tat gut daran, den Anblick der Blüte zu fürchten. Denn in Bezug auf Unrecht oder was sie dafür hielten, praktizierten die Schwestern eine äußerst konsequente Null-Toleranz. War das Maß ihrer Wahrnehmung nach voll, floss früher oder später unweigerlich Blut. Das Tattoo der Zugehörigkeit oder Solidarität wurde für gewöhnlich auf dem linken Oberarmen getragen.

Die Bemühungen nicht nur Fischlers, sondern auch vieler anderer, der zuletzt praktisch weltweit zur Fahndung ausgeschriebenen Damen habhaft zu werden, hatten sich so beharrlich als vergeblich erwiesen, dass man argwöhnen konnte, die beiden hätten einen Bund mit dem Herrn der Fliegen geschlossen. Vielleicht gerade, weil er sich mit dem Personal Beelzebubs auf gutem Fuß wähnte, hatte Fischler sich diesbezüglich seine Skepsis bewahrt. Schließlich trug der Teufel seines Wissens nicht nur kein Prada, sondern galt auch als ausgesprochener Frauenverächter. Anstatt sich mit dem als notorisch unzuverlässig geltenden Herrn der Unterwelt zu verbünden, hatten die beiden Schwestern seiner Ansicht nach diesseits wie jenseits des Atlantiks schützende Kordons von Helfershelfern und Sympathisanten gesponnen, denen mit Sicherheit auch der eine oder andere Gesetzeshüter auf Abwegen angehörte.

Diese Hypothese lag insofern nahe, als den Gesetzeshütern die Tätigkeit der Schwestern nicht von vornherein ungelegen kam. Verrichteten die beiden, bei Lichte besehen, doch oftmals die eigentlich den Inhabern des staatlichen Machtmonopols vorbehaltene Arbeit auf ihre so unkonventionelle wie effiziente Weise gleich mit, indem sie Verbrecher aus dem Verkehr zogen, die von einer ordentlich funktionierenden Justiz längst hätten lebenslang hinter Gitter geschickt werden müssen.

Mutatis mutandis gab es in der Unterwelt nicht wenige, die sich über das spurlose Verschwinden dieses oder jenes lästigen Konkurrenten erleichtert zeigten und sich bei den Schwestern mit kleineren oder größeren Gefälligkeiten zu revanchieren wussten.

Das Zielfahnder angesichts einer solch komplizierten Gemengelage keine guten Karten hatten, musste jedem einleuchten.

Dennoch: wer so lebte wie diese beiden Amazonen moderner Prägung, musste über ein solides Nervenkostüm verfügen und die Instinkte von Raubvögeln entwickelt haben, die drohende Gefahren weit im Voraus wittern. Als notwendige Konsequenz gehörte dazu die Bereitschaft, von jetzt auf gleich die Beute liegen zu lassen und mit blauem Feenstaub auf den Schwingen das Weite zu suchen. Alles in allem eine in der Tat frustrierende Erfahrung für Fischler.

Doch das war eigentlich zu lange her, um jetzt noch zu schwären. Ganz abgesehen davon, dass sich die beiden Damen inzwischen dem Vernehmen nach irgendwo in der weitläufigen Inselwelt der Karibik, ihrer vornehmlichen Wirkungsstätte, zur Ruhe gesetzt hatten. Zur Fahndung ausgeschrieben blieben sie weiterhin, traten aber dank anderer, aktueller und irgendwie auch wichtigerer Ereignisse in der Welt von Terrorismus und Verbrechen in den Hintergrund.

Die eine, Solitaire, sollte, geraunten Gerüchten zufolge unlängst an einer tückischen Krebserkrankung gestorben sein. Darauf auch nur einen Euro zu setzen, wäre Fischler aber nicht bereit gewesen. So hinterhältig, dass er eine Solitaire Förster erlegen würde, konnte selbst ein Krebs kaum sein.

Zu den paradoxen Lebenserfahrungen Fischlers gehörte, dass auch spektakuläres Scheitern nicht unbedingt das Ende der Karriere bedeuten muss, sondern diese im Gegenteil bisweilen sogar fördern kann. Misserfolg beraubt den Gescheiterten seiner Aura der Unfehlbarkeit und versieht ihn, sofern er gut mit der Niederlage umzugehen versteht, stattdessen mit den Verlierern eigenen Charme. Außerdem ist niemand so willfährig wie ein gefällter Riese. „Unangenehm auffallen," hatte ein Bootsmannsmaat Fischler schon während seiner Ausbildungszeit auf der Gorch Fock eingeschärft, „ist oft besser, als gar nicht aufzufallen."

Fischlers Name wurde in „ambivalenten" Kontexten bald immer häufiger genannt und mit dem Anflug von Berühmtheit