21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ortsumgehung

- Sprache: Deutsch

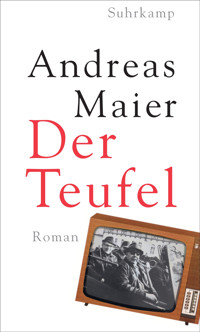

Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau … Willkommen in der Welt der Guten und der Bösen! Wir schreiben die siebziger und achtziger Jahre, die Zeit des Blauen Bocks: Onkel J. sitzt vor den Nachrichten und versteht auf paradiesische Weise nichts, derweil seine geliebte Mutter während des schier endlosen ersten Golfkriegs älter und älter wird. Mittendrin hat Andreas seinen ersten linksutopisch unterfütterten Sex bei Räucherkerzenduft, und zu Besuch kommt das Tante Lenchen, das die DDR unverdrossen für das bessere System hält. Nicht zu vergessen Saddam Hussein: Eben noch im Kampf gegen dämonische Regime unterstützt, dann plötzlich selbst zum Teufel geworden. Wie konstruiert man das: Gut und Böse? Und aus was genau besteht eigentlich jugoslawisches Hackfleisch?

Wie wir untergehen im täglichen Meinungswettstreit, wie wir einem Überblick ständig ferngehalten werden, wie wir diesen Überblick vielleicht sowieso nie bekommen können, davon handelt Der Teufel, Andreas Maiers neuer, abgründiger, maliziös-witziger Roman.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 195

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Cover

Titel

Andreas Maier

Der Teufel

Roman

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.

© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung und Fotomontage: Hermann Michels und Regina Göllner

Umschlagfoto: Erich Honecker und Leonid Breschnew auf einem Jagdausflug in der DDR, 1971, Bundesarchiv 183-W0910-327, Fotograf: unbekannt

eISBN 978-3-518-78212-5

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

PROPAGANDA

WO DU STEHST

GOLF I

DIE GUTEN

DIE BÖSEN

Fußnoten

Informationen zum Buch

Der Teufel

»George Bush ging heute Mittag in Fort Myer beten. Beten dafür, daß dieser Konflikt mit einem Minimum von Opfern beendet werden kann, unter seinen eigenen Soldaten und in der unschuldigen Zivilbevölkerung.«

Peter Staisch, Tagesschau, 17. 1. 1991

PROPAGANDA

Der Teufel und der liebe Gott sehen zu, wie die Familie ins neue Haus zieht.

Das Kind wurde zunächst in einem großen straßenseitigen Zimmer im ersten Stock einquartiert (das neue Haus lag am Stadtrand, es führte nur eine kleine Straße, der Mühlweg, in einigem Abstand am Zimmerfenster vorbei). Das Zimmer, spärlich eingerichtet, maß in der Länge etwa sechs oder sieben Meter, die Wände waren weiß. An der östlichen Seite des Zimmers, längs an die kürzere Wand gerückt, stand das Bett, in dem das Kind schlief. Dort liegend, konnte es auf eine Balkontür blicken.

Während des Umzugs und danach litt das Kind an einer Krankheit. Es bellte halbe Nächte vor sich hin. Die Position des Bettes war durch den Krankheitszustand bedingt: Die Wand neben dem Bett verband das Kinderzimmer mit dem Schlafzimmer der Eltern. Es war verabredet, daß das Kind gegen die Wand klopfen sollte, wenn es einen Anfall hatte.

Das Kind verdämmerte Tage dort im Bett, es wurde hell, es wurde dunkel, aber die Umwelt um es herum blieb gleich. Manchmal erschien die Mutter, brachte etwas zu essen und zu trinken, manchmal wurde es aufgesetzt, dann zog man ihm das Oberteil aus, und Doktor Kielhorn, aus Bad Nauheim herübergekommen, legte die Muschel seines Stethoskops dem Kind auf Brust und Rücken. Einen Fernseher gab es in diesen ersten Monaten im neuen Haus nur im Erdgeschoß, aber noch nicht im ersten Stock.

Sicherlich kam die Urgroßmutter zu Besuch. Seit dem Umzug wohnte die Familie nicht weiter als zehn Steinwürfe von der Urgroßmutter entfernt. Das Fenster wurde oft geöffnet, frische Luft kam herein.

Das Zimmer war stiller als alles je zuvor im Leben des Kindes.

Einige Zeit später. Das Kind hat Lust. Es streunt allein durchs riesige Haus. Niemand ist da, es ist mal wieder Nachmittag. Da gibt es das große Wohnzimmer. Das Kind geht in das Wohnzimmer und schaltet den Fernseher ein. Über Wochen, Monate und Jahre geht das Kind immer wieder ins Wohnzimmer und schaltet den Fernseher ein. Wenn es schon etwas älter ist, läuft es vorher in die Küche, schmiert sich ein Käsebrot mit Ketchup, nimmt sich ein Glas Milch und setzt sich vor den Fernseher.

Das Kind ist von frühauf an den Fernseher gewöhnt.

Wenn das Kind, noch am Ausgang der obigen Phase, wieder einmal krank war, wurde es morgens in das Bett der Eltern in deren Schlafzimmer gelegt, denn dort stand inzwischen ein Fernseher.

Das Kind wird in das Bett gebracht, der Fernseher auf der Kommode wird angeschaltet, das Kind dämmert vor sich hin, die Mutter kommt nach einer Weile mit einem Tablett mit Tee und Zwieback. Der Zwieback ist dünn mit Butter und Marmelade bestrichen.

Das Kind sieht auf die Hängelampe an der Zimmerdecke und wundert sich, daß es zaubern kann. Auf inneren Befehl (Wille) werden aus einer Zimmerdeckenlampe zwei.

Ich kann zaubern, sagt das Kind.

Die Mutter sagt: Ach ja.

Das Kind: Jetzt ist da eine Lampe. Und jetzt zwei.

Die Mutter: Aber iß auch deinen Zwieback!

Die Frühstücksgegenstände werden vom Tablett auf die Nachttischablage geräumt, oder neben das Bett wird eines der beiden Lammfellhöckerchen gestellt, die normalerweise am Fußende des Bettes stehen, dann kommt das Tablett auf das Höckerchen.

Ab 8.00 Uhr Schulfernsehen. Vielleicht ist da der Fernseher noch nicht eingeschaltet. Vielleicht ist das Kind um 8.00 Uhr noch gar nicht ins Elternbett hinübergebracht worden. Gegen 9.00 Uhr aber läuft der Fernseher auf jeden Fall, und das Kind liegt in dem Bett und macht aus einer Lampe zwei. Es ist noch nicht eingeschult und noch ein ganz kleines Wesen, wenn auch inzwischen schon mit ausgeprägter Fernsehroutine. Denn die Sesamstraße, die es vermutlich gleich sehen wird, kam ja verhältnismäßig spät in sein Leben, nämlich erst mit fünf. Da hat das Kind schon lange Jahre Fernseh-Erfahrung. Seine frühesten, noch ganz dunklen Erinnerungen datieren ins Unbekannte und sind schwarzweiß. Da das Kind keinerlei Zeitbewußtsein hat, verlieren sie sich in der Unendlichkeit.

Zum Augenarzt kommt das Kind wegen seiner Zauberei erst später. Es wird aber nie von ihr geheilt werden und deshalb für den Militärdienst untauglich sein.

Das Wochenende wurde stets erwartet, weil es da viel mehr für das Kind zu sehen gab, es liefen massenweise Sendungen bereits am Vormittag. Der Vater steht im Unterhemd im Garten, vielleicht schon mit Herrn Giebel, der langjährigen Gartenhilfe, und wird den ganzen Tag dort schaffen, die Mutter ist im Übergangsmantel auf dem Markt und steht später mit Kittelschürze in der Küche und bereitet eine Grüne Soße mit Suppenfleisch oder Frikadellen oder Schnitzel zu, und das Kind sitzt im Schlafanzug vor dem Fernseher. Es sitzt stumm und konzentriert, seine Augen sind auf einen Punkt gerichtet und sein Kopf auf das, was ihm erzählt wird. Indianer, Kinder, Zeichentrickfiguren, Menschen, Kulissen, Detektive, Boote, Raumschiffe, Cowboys, Dreizimmerwohnungen, Häuser, Buden, Pistolen, sprechende Tiere, rauchende Jugendliche in Jeansjacken, Frauen mit blanken Busen im Bett. Sich beschwerende Nachbarn. Jemand muß zum Militär. Jungs pinkeln an die Wand. Eine Hexe sitzt auf einem Besen. Tschechoslowakische Produktionen, ungarische, deutsche, englische, niederländische, amerikanische, aber alle sprechen Deutsch.

Es gab zwei Kategorien von Sendungen.

Die einen liefen einfach so und wurden in sich hineingetan, als ginge es darum, bloße Zeit zu vernichten. Dazu gehörten all die Frühnachmittagsserien und Wochenendvormittagsserien, letztere teils schon für Jugendliche (das waren die mit den Buden, Busen und Zigaretten). Man schaltete den Fernseher ein und schaute, was eben lief. Es gab ein grobes Bewußtsein dafür, wann was lief und was man an welchem Tag in etwa zu erwarten hatte.

Die andere Kategorie waren die unhintergehbaren, quasi gottesdienstähnlichen Termine. Nur zu sagen, das Kind wollte diese Termine nicht versäumen, wäre zu wenig. Dem Kind ging ein ziehender Schmerz von der Vorstellung aus, einen solchen Termin zu verpassen (etwa eine Folge der nur selten im Jahr laufenden Augsburger Puppenkiste). War es nicht möglich, konnte der Termin nicht eingehalten werden, etwa weil die Familie im Mercedes saß, um in den Urlaub zu fahren, schaute das Kind dennoch auf die Uhr und wußte, nun ist es zu spät, gerade hat es angefangen, nun läuft es schon eine Viertelstunde, nun nähert es sich dem Ende, nun ist es vorbei und für dich verloren. Der Schmerz war für das Kind so groß wie später für den Jugendlichen, wenn man durch eine verpaßte Verabredung ein Mädchen verlor.

Das mal wieder kranke Kind im Bett der Eltern, lassen wir es für das Folgende erneut fünf sein, ist in seinen Fernsehgewohnheiten bereits so gestählt, daß es morgens hinnimmt, was auch immer kommt. Sogar der Blaue Bock, der manchmal um 8.00 Uhr morgens wiederholt wird, wird hingenommen und dem Nichtschauen vorgezogen. Das kranke Kind liegt im Bett und sieht Heinz Schenk, Roy Black und Ivan Rebroff, die allesamt von Dingen singen, die das Kind nicht verstehen kann, die Getränke trinken, die für das Kind völlig unbekannt sind, und die massenhaft Zigaretten und Pfeifen und Zigarren rauchen, ohne daß im Zimmer je etwas davon zu riechen wäre. Nichts davon entstammt dem Zimmer, dem Haus, der Straße und dem Ort, in dem sich das Kind befindet, aber es strahlt zugleich aus zahllosen Bildschirmen in die diversen Zimmer des Ortes hinein, und die Mutter sagt: Auch drüben in Bad Nauheim sitzt jetzt der Onkel vor dem Bildschirm und schaut den Blauen Bock.

Der Onkel hatte dann nämlich an diesem Tag Spätschicht und am Morgen noch frei.

Das Kind liegt hinter zugezogenen Stores (sie werden alle vier Wochen gewaschen) im leeren Schlafzimmer im ersten Stock des aus Firmengeld neugebauten Hauses auf dem ehemaligen Familiengrundstück der Familie Boll in Friedberg in der Wetterau, noch spricht es nicht viel, noch sitzt es meist stumm da, und wenn Verwandte kommen, hat es vor denen grundsätzlich Angst. Es schaut, ohne zu verstehen, allein, aber ohne sich einsam zu fühlen, den Blauen Bock.

Das Kind starrt auf die künstlich bunten Kulissen. Es sind Theaterkulissen, die eine Stadt darstellen. Das Kind war nie im Theater, es kennt auch die Stadt Friedberg, in der es nun lebt, nur sehr punktuell von einigen Autofahrten. In schneller Reihenfolge tauchen auf dem Bildschirm (das Kind hat kein Bewußtsein für »Bildschirm«, es weiß nur, daß es nicht zu nahe herangehen soll, weil das schädlich sei) verschiedene Menschen auf, zu einigen dieser Menschen hat das Kind bereits Zutrauen gefaßt. Es merkt auf beim Wiedersehen, etwa wenn die Putzfrau erscheint. Immer hat irgendwann während der Sendung die Putzfrau ihren Auftritt. Die Familie im Mühlweg hat auch eine Putzfrau. Sie heißt Frau Eiler. Frau Eiler hat, wie die Putzfrau im Blauen Bock, ein Kopftuch über dem Haar. Frau Eiler ist stets freundlich zu dem Kind. Sie putzt überdies alles weg. Vielleicht hat das Kind Zutrauen zu der Putzfrau im Blauen Bock, weil es Zutrauen zu Frau Eiler hat, die alles wegputzt.

Und dann sieht es Roy Black, der immer freundlich ist, er lächelt, auch ihm zum Beispiel kann man vertrauen, aber nicht ganz, denn er hat einen starken Bartwuchs, der auch bei glattester Rasur die Wange färbt wie beim gefürchteten Onkel J. Auch Ivan Rebroff genießt Vertrauen, denn er erinnert an einen Priester, den die Familie kennt und der den Mühlweg bisweilen besucht. Das Kind sieht noch viele andere und vor allem immer wieder Heinz Schenk, dessen Mundform das Kind allerdings stets in Angst versetzt, als würde er es gleich auffressen. Auch Roy Black hat einen zu großen Mund.

Der Teufel und der liebe Gott schauen dem Kind zu. Wie das Kind im Bett auf Roy Black und die anderen starrt, auch auf die Putzfrau und Heinz Schenk. Auf die Kulissen der Stadt. Auf die Bembel.

Der Teufel inspiziert interessiert das Zimmer. Das Elektrokabel geht vom Fernseher zur Steckdose. Das Antennenkabel führt zum Dach, dort steht eine Antenne, sie empfängt Rundfunkwellen. Das Elektrokabel verschwindet kurz im Untergrund des ehemals nicht der Familie gehörenden, dann aber der Familie gehörenden Grundstücks und taucht wieder auf, um an der wenige zehn Meter vom Haus entfernt stehenden Trafostation wieder in die Lüfte zu steigen, immer noch im Mühlweg. Von da schwingt es sich bis zum Warthfeld und ab dort über zahllose Maste. Sie verästeln sich überallhin, durchziehen das ganze Land und enden hier oder da, an einem Kraftwerksort, Kohle, Atom, Wasser, überall zahllose Mitarbeiter vor Ort, die in zahllosen Wohnungen mit zahllosen Familien und Fernsehern hausen, in denen möglicherweise im selben Moment der Blaue Bock zu sehen ist, bundesweit ausgestrahlt als morgendliche Wiederholung durch die ARD, während sich die Spur der Strahlen, die die Antenne im Mühlweg empfängt, zurückverfolgen läßt zum Winterstein, dem von Onkel J. so geliebten Ort mit seinem Sendemast oberhalb des Forsthauses, und von da zum sogenannten Sternpunkt am Dornbusch in Frankfurt, der Anlage, über die auch schon wenige Tage zuvor die Sendung Zum Blauen Bock im Original ausgestrahlt wurde.

Der liebe Gott und der Teufel sitzen über Andi zu Gericht, wie er morgens im Jahr 1972 im Bett liegt und den Blauen Bock eingeschaltet bekommen hat und ihn auch tatsächlich teilweise mitverfolgt, von Heinz Schenk über Roy Black bis hin zu Ivan Rebroff, der eigentlich Hans Rippert heißt und damals nicht nur seine sexuelle Orientierung, sondern auch seine nationale Herkunft verbrämt, was aber zu der Zeit niemand begreift. Meine Großmutter hielt ihn immer für einen Russen. Übrigens hielt sie auch Hans Albers zeitlebens stets für einen wirklichen und wahren Kapitän zur See auf großer Fahrt. Auch mein Onkel J. glaubte daran. Sie waren noch ganz bei sich und glaubten noch den Dingen, die sie sahen.

Oder Weihnachten! Die wunderbare Erhöhung des Abends und aller Dinge durch das Licht der Weihnachtsbaumkerzen und den Schein der goldenen und silbernen Kugeln mitsamt dem Lametta! Die Zimmerlampe wird ausgeschaltet, derweil das Kind noch vor der Zimmertür warten muß, und dann geht die Tür wie von Zauberhand auf, du läufst gegen dieses Licht wie gegen eine Wand, und alles befindet sich in einer höheren Sphäre. Die Eltern verschwinden im selben Augenblick, die Großmutter und die Urgroßmutter verschwinden ebenfalls (obwohl sie schon im Wohnzimmer sitzen), selbst der gefürchtete Onkel tritt im Moment des Lichts über in den Zustand vorübergehender Inexistenz, denn die Welt besteht für das Kind jetzt ausschließlich aus Licht. Und natürlich den Geschenken.

Das Kind steht gebannt vor dem Bescherten und ist selbst gleichsam in Licht und Glück aufgegangen. Es ist noch nicht das Alter, in dem man für sich allein Geschenke in die Hand nimmt und auspackt oder (wie es der Onkel tut) aufreißt, sondern man braucht noch ein Medium, das sind die Eltern. Sie führen das Kind an das Geschenk heran, noch liegt es unsichtbar unter Geschenkpapier, man sieht nur, daß es ziemlich groß ist. Schau, das ist für dich! sagen die Eltern.

Das Kind weiß, daß mit dem Geschenk ein Zauber in die Welt treten wird, nämlich genau jener, der noch verhüllt im Glanz dieser Nacht vor einem liegt, in dem alle Dinge erhöht und verklärt sind.

Die Eltern schauen verliebt zu, während das Kind, pausbäckig und mit offenem Mund, seinen Blick auf das richtet, was die Eltern einige Tage vorher unter großer Geheimhaltung irgendwo in der Stadt gekauft haben. Davon weiß das Kind nichts, das Geschenk ist für es vielmehr genauso herbeigezaubert wie die zweite Lampe an der Zimmerdecke im Schlafzimmer der Eltern, nur daß der Zauber diesmal nicht von ihm vollzogen wird, sondern gleichsam aus sich selbst heraus.

Möchtest du es auspacken? Schau, ich helfe dir dabei, mein Schatz, sagt die Mutter, während möglicherweise Onkel J. interessiert und vielleicht sogar neidisch herüberspäht, eine neue Krawatte oder ein Paar Socken oder eine Heinoplatte in der Hand.

Alles an diesem und in den folgenden Tagen Erlebte wird für das Kind die Hochgestimmtheit in sich tragen, noch in Wochen wird die Weihnachtsverzauberung in dem Geschenk nachhallen. Jenes Geschenk wird in den nächsten Wochen sowieso zum hauptsächlichen Lebensinhalt des Kindes werden.

Es handelt sich um ein mehrgeschossiges Parkdeck mit angeschlossener Tankstelle.

Das Kind sitzt etwas verdutzt vor dem Geschenk und kann nicht erkennen, was es vor sich hat.

Guck mal, sagt der Vater, hier kannst du mit dem Auto hochfahren, um die Kurve, siehst du! Dann kann das Auto da stehen.

Warum steht das Auto da, fragt das Kind.

Weil es sonst keinen Platz hat. Es braucht doch einen Platz, wo es stehen kann.

Das Kind denkt nach.

Warum? Unser Auto steht in der Garage, sagt das Kind.

Ja, bei uns, aber das hier ist eben eine Garage für viele Autos. Siehst du, da können alle drei rein, und noch viel mehr. Die haben nämlich keine eigene Garage.

Das Kind beginnt zu begreifen.

Stumm fährt das Kind eines der beiliegenden Autos die Kurve hoch ins Parkdeck. Es bemitleidet dabei das Auto, denn es hat keine eigene Garage.

Es ist auch ein Aufzug vorhanden, so daß die Autos mit dem Aufzug auf eine der beiden oberen Etagen gebracht werden können. Konkret sieht das so aus, daß man das Auto auf die Aufzugsfläche schiebt, diese dann von Hand zur gewünschten Etage hochschiebt, dann schiebt man das Auto in die Etage hinein. Später kann man dann das Auto über die Kurve wieder hinausschieben. Oder man holt es wieder mit dem Aufzug ab. Das geht bei der familieneigenen Garage nicht! Vor dem Gebäude befindet sich eine Tankstelle mit zwei Zapfsäulen, »da kann man immer tanken, und dann hat das Auto immer Benzin« (Vater). Ob die Tanksäulen auch wirkliche Schläuche und Zapfhähne haben, ist egal, da der Vorgang des Tankens sich sowieso in der Imagination vollzieht. Man muß dafür nur ein Auto vor eine der Zapfsäulen schieben und dann glauben, es würde nunmehr betankt. Und dann ist es auch betankt und kann immer wieder ins Parkdeck hinein- und wieder aus ihm herausgeschoben werden.

Das wurde nun für die nächsten Wochen Hauptbeschäftigung. Und das Kind war beseelt, denn es konnte sich um die armen Autos kümmern, die keine eigene Garage hatten. Das Parkdeck war durchdrungen von einem besseren Sein.

Um das Haus herum lag der riesige Garten. Wenn der Vater am Ostrand des Grundstücks Gartenarbeiten ausführte, sah ihn das Kind einsam und still aus großer Entfernung, eine in seltsame Tonlosigkeit entrückte Figur in Hose, Unterhemd und mit Strohhut und Harke. Wäre das Kind losgelaufen, um zu ihm zu gelangen, hätte es fünfzig Meter zurücklegen müssen. In der ersten Zeit auf dem neuen Grundstück hätte es das nicht getan, da nahm die Mutter es manchmal an die Hand, um mit ihm zum Gartenrand zu marschieren.

Der Vater hält sich oft dort hinten auf. Am äußersten Rand stehen keine Obstbäume, es heißt, dort sei einmal eine Bombe eingeschlagen und anschließend sei der Boden mit Sand aufgeschüttet worden.

Allerdings wächst dort hinten ganz normaler Rasen wie auch auf dem Rest des Grundstücks.

In der äußersten nordöstlichen Ecke, unmittelbar an der Böschung zur Usa, unserem Fluß, beginnt der Vater Rosen zu setzen. Zunächst entfernt er den Rasen, gräbt eine Reihe frei, dann fährt er in die Stadt, kauft bei einem Gartenhändler Sträucher und setzt sie dann im Knien ein.

Wenn er abends von der Arbeit heimkommt, das Auto in der Garage abstellt und sich umzieht, läuft er anschließend mit einer Gießkanne zu seiner Reihe, begutachtet sie und gießt sie mit aller Sorgfalt. Irgendwann sieht das Kind dann vom Küchenfenster aus dort hinten in der Ferne die ersten bunten Tupfer, die sich wie eine völlig fremde Welt gegen das Grün und Braun des Rasens und Gehölzes ausnehmen. Als hätten sich die Tupfer, einem völlig anderen Zusammenhang entnommen, dorthin verirrt.

Kurze Zeit nach der Gartenarbeit sitzt der Vater im Wohnzimmer, vor ihn hat die Mutter Wurstbrote auf den Holztisch gestellt, eine Flasche Henninger Kaiser Pilsner, unseren Haustrunk, und einen Glasbierkrug. Die Flasche ist bereits geöffnet, der Vater schenkt sich in den Krug ein, eine Stoffserviette liegt ebenfalls bereit, der Yorkshire Terrier existiert noch nicht. Dann beginnt die Tagesschau. Die Gattin schaut selten mit, eigentlich fast nie.

Es passierte nicht viel, es sitzt ein Mann da, manchmal auch eine Frau, und liest etwas vor. Die Person hält Blätter in der Hand.

Manchmal blickt sie aus dem Fernseher heraus auf den Vater.

Hin und wieder ist ein Politiker zu sehen.

Der Vater hört aufmerksam zu, manchmal stöhnt er, schüttelt den Kopf oder sagt etwas. Mitunter fällt er in Aufmerksamkeitshaltung, beugt den Oberkörper nach vorn, stützt die Ellenbogen auf die Knie und ist dann äußerst konzentriert.

Vermutlich kommt manchmal die Mutter in Kittelschürze herein und sagt etwas. Wenn der Vater in Anspannungshaltung ist, reagiert er nicht.

Möchtest du noch ein Brot?

Der Vater schlägt sich mit der Hand auf den Oberschenkel und ruft: Der lügt wie gedruckt!

Noch ein Bier?

Diese scheinheiligen Betrüger!

Manchmal aber beginnt er plötzlich Vorträge oder Referate über das eben auf dem Bildschirm Gesagte zu halten, immer in merklicher Erregung. Kommentiert werden Sachen, die ihn empören und ihm offenbar irgendwie falsch vorkommen.

Die Mutter antwortet dann: Ich kann die Politik nicht mehr sehen. Ich will davon gar nichts mehr hören.

Manchmal sagt sie: Diese Verbrecher.

Allerdings kann der Vater auch rufen: Ganz richtig! Genau!

In den Nachrichten gab es die Guten und die Bösen.

Gut und Böse existierte von Anfang an. Es prägte hauptsächlich die Welt draußen, allerdings nur diese. Das Familienleben war nicht davon betroffen. Es prägte nicht die Menschen, unter denen das Kind aufwuchs und denen es allesamt vertraute. Zu Hause gab es kein Gut und Böse, es betraf nicht die Geschwister, nicht den Vater, nicht die Mutter und niemanden, mit dem man sonst zu tun hatte. Aber vieles von dem, was im Fernsehen zu sehen war, auch in den Nachrichten, die der Vater schaute, handelte von Guten und Bösen. Bei den Fernsehfilmen war das sogar von Anfang an ganz grundlegend. Fast alles, was das Kind schaute, war in Gut und Böse unterteilt. Weil es die Bösen gab, mußten die Guten Waffen haben, um sich gegen die Bösen zu verteidigen. Der Sieg des Guten fand fast ausschließlich mit Waffengewalt statt, weil die Guten nicht nur die Besseren an sich, sondern auch die Geschickteren mit den Waffen waren. Sie redeten meistens viel klarer, waren schöner anzusehen, ritten edle Pferde, waren an hellen Farben erkennbar, sauberer Kleidung, betrugen sich höflich und gebildet, waren charmant und galant Frauen gegenüber (oft retteten sie diese aus einer dunklen Gefahr oder einer dunklen Hand), und überhaupt standen sie immer als Vorbilder da. Sie verabredeten sich nie zu dunklen Machenschaften, im Gegensatz zu den Bösen, die sah man z. B. in dunkler Runde in einem dunklen Zimmer sitzen, mit dunklen Gesichtern, wie sie dunkle Pläne ausheckten, dann auf ihre ebenfalls dunklen Pferde oder in dunkle Automobile stiegen, oder auf Motorräder in entsprechender Farbe, und dann Diverses gegen völlig Unschuldige ausführten. Sie überfielen zum Beispiel ein Dorf, jagten die Frauen umher und töteten die Männer, die meist unorganisiert oder wehrlos blieben, bis der Held kam und diesen erklärte, wie sie mit seiner Hilfe das alles noch gewinnen könnten. Vielleicht tauchte der Held auch einfach so wortlos auf und kämpfte das ganze Dorf aus eigener Kraft frei. Oder es wurde ein Treck von Planwagen im Wilden Westen überfallen, das waren dann meistens die Indianer; es konnte aber auch sein, daß die Indianer wiederum nur von dunklen nichtindianischen Gestalten dazu getrieben worden waren, vor allem unter dem Einfluß von Alkohol, was das Kind, also ich, nicht verstand, weil es ja mit Alkohol (Feuerwasser) nie in Berührung kam, abgesehen von dem Eierlikör und den Weinbrandbohnen, mit denen die Großmutter es ruhigzustellen pflegte, wenn es bei ihr in der Uhlandstraße war.

Oft aber ging es auch einfach nur um Mord in der Großstadt, den klärten dann Polizisten oder Detektive auf, und das war schon elaborierter, insofern es die Justierung des Freund-Feind- und Gut-Böse-Gefühls betraf, denn diese Detektive oder Polizisten hatten manchmal etwas ziemlich Zerknautschtes an sich, waren oft auch nicht besonders heldisch anzusehen und hatten gewisse Marotten. Aber sie trugen ihre Waffen am rechten Fleck, verfolgten die Bösewichte und fingen oder erschossen sie auch regelmäßig, so daß Recht und Ordnung wiederhergestellt waren. Die Bösen waren einfach so böse, sie waren es von Natur aus, es gab keinen weiteren Grund, warum sie taten, was