13,99 €

Mehr erfahren.

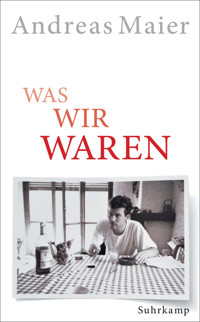

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Unsere Gegenwart: Erneut der Gesang eines großen »Wir«? Andreas Maier bleibt es mulmig dabei. Sein alter ego in Was wir waren beharrt darauf, ein Einzelwesen zu sein, das nicht kollektiviert werden kann und darf in gesellschaftlichen Utopien welcher Couleur auch immer.

Immer wieder die Kindheit, die Jugend, das Früher und das Jetzt einholend setzt er unsere vergangenen Jahrzehnte wie ein Puzzle zusammen. Von der Herkunft in der Wetterau über Reisen nach Dänemark, Italien oder in die »fernste Ferne«: einmal über den Main in den Nachbarstadtteil Bornheim. Was sind wir, was ist das Fremde? Die hier versammelten Kolumnen, immer vom scheinbar Kleinen, vom Detail, vom Unspektakulären ausgehend, sind zugleich eine literarische Rückholung dessen, was wir sind und was wir waren.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 106

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Andreas Maier

Was wir waren

Suhrkamp

Was wir waren

Die Sargträger waren bei der Beerdigung betrunken. Das wäre mein Onkel an diesem Tag sicherlich auch gewesen, hätte er ihn erlebt.

Onkel J., Heimatkunde

Inhalt

Neulich war ich im Keller des Verlags

Neulich sah ich meinen Onkel zum letzten Mal

Neulich dachte ich an dieses eigenartige Leben

Neulich erhielt ich einen Leserbrief

Neulich bestimmten wir einen Begriff

Neulich wurde ich gefragt, was der Mensch sei

Neulich war ich im Ausland

Neulich war ich in einem venezianischen Palazzo

Neulich dachte ich an meinen Bart

Neulich stand ich unter Kühen

Neulich begann ich zu zittern

Neulich in Freiburg

Neulich war der Peter bei mir

Neulich wurde ich mal wieder unpolitisch

Neulich bin ich alt geworden

Neulich dachte ich über Besenkammern nach

Neulich dachte ich über das Unwort nach

Neulich beendete ich einen Roman

Neulich dachte ich an die Zeit, als alles in Ordnung war

Neulich waren wir beim Karl

Neulich fuhr ich nach Wien

Neulich war ich im Keller des Verlags

Neulich war ich im Keller des Frankfurter Suhrkamp Verlags. Erinnerungen. Friedberg, meine Heimat, die ersten Bücher, Anke. Mit ihr begann meine zweite Wahrheitsphase, die sich von der ersten nicht wesentlich unterschied, nur daß der Schmerz größer wurde und ins gar nicht mehr Ermeßbare stieg. Ein Schmerz, so groß wie die Welt. Ein Schmerz, wie er nur durch Lesen entstehen kann, durch Mädchen und den lieben Gott, den ich aber damals noch nicht so nannte. Wir Kultursublimierten vögeln uns nicht durchs Leben, wir fliegen auf andere Weise. Bei uns ist das Vögeln nur der Gipfel des Fliegens. Andere – die, deren Leben ein Vögelleben ist – haben keine weitere Form des Fliegens und keine Stufe darüber. Es ist ihre Lebensbewegung. Wir dagegen gehen zu Fastnachtssitzungen und haben nicht einmal dort regelmäßig Sex. So blieben uns neben der Liebe noch ein Leben und eine offene Wunde. Die Wörter wuchern immer unkontrollierter in uns hinein, da sind wir vielleicht fünfzehn, sechzehn Jahre und haben noch nie etwas vom Universalienstreit gehört. Als hätten die Wörter materiellen Charakter wie ein Kuß oder ein Schwert. Dann brauchen wir Jahrzehnte, um mit Hilfe von Wörtern den Wörtern wieder einigermaßen beizukommen, sie in uns abzubauen, rückzubauen. Neulich sagte ein infolge des siebten Bieres philosophisch gewordener Wendländer zu mir: »Wir müssen die Worte (unser Leben) wieder rückholen wie Atommüll aus einem nicht funktionsfähigen Endlager, denn es wird nie ein funktionsfähiges Endlager geben, nirgends auf der Welt und für keines der Worte in uns.« So gab es neben der Liebe und dem Vögeln also noch ein Leben und wurde mehr oder minder ausschließlich zu jenem wortgeborenen Schmerz. Insofern stand ich dort unten im Keller des Frankfurter Suhrkamp Verlags im Zentrum des Schmerzes. »Und du bist das Endlager, aus dem jetzt rückgeholt werden muß, weil es nichts taugt«, sagte der Wendländer.

Alles lud sich stets mit allem auf, der Gang in die Buchhandlung, die Nächte und Tage, die Erzählungen und die Menschen, der Frühling und der Sommer, das Innen und das Außen waren nie zu trennen, die Bücher und die Welt. Anke, sie war in diesen Kolumnen noch gar nicht an der Reihe. Im nachhinein wie ein Riese, als seien wir damals alle zehn Meter groß gewesen oder größer. Wie mythische Gestalten ragst du mit all den anderen, die wichtig waren, in deiner eigenen Vergangenheit empor. Wegen Anke hatte ich die Buchhändlertochter verlassen. Der erste Verlust und der, aus dem sich alle weiteren ableiten, wie immer. Immer ist irgendwann das erste Mal für alles, und später sitzt du bei Ärzten herum oder schreibst und errichtest verzweifelt Endlager in dir. Und so kam ich, der ich ein Vierteljahrhundert zuvor Tag für Tag in die Bindernagelsche Buchhandlung in Friedberg in der Wetterau gelaufen war, um mir Suhrkamp-Taschenbücher (bzw. Insel, das waren dann die Klassiker) zu kaufen, mich damit vollzustopfen und, wie meine Mutter stets zu sagen pflegte, zu verderben (besonders, wenn sie mich mit einem Insel-Nietzsche-Taschenbuch sah, Nietzsche war für sie der »negativste« Autor überhaupt), so kam ich ein Vierteljahrhundert später ins Archiv in den Keller des Suhrkamp Verlags und sah zum ersten Mal all die Originale, die Manuskripte, Texte, Blätter, Typoskripte, die ganzen Uranfänge, hielt Stiller in den Händen, Rilke, und alles wurde gerade in Kisten gepackt und außer Haus geschafft, denn es war eben in diesem Moment verkauft worden. Ich sah, wie die Kisten in Sattelschleppern aus der Lindenstraße abtransportiert wurden, und sagte mir, so einfach ist es also, einen Keller leer zu räumen, und so schwer wird es sein, dich leer zu räumen. Ich habe immerhin schon damit angefangen. Immer mehr sind diese Kolumnen zu einer Räumungsaktion geworden, schon lange bevor der Verlag geräumt wurde. Ich habe in ihnen Zug um Zug alles vom Neulich ins Einstmals geräumt, und am Ende ist aus alldem, meinem Leben, der Wetterau, Anke, der Buchhändlertochter, den Kolumnen und den Straßen, dem Verlag und den Wörtern, ein Buch geworden, ein Suhrkamp-Buch, was sonst. Es ist zum Verzweifeln und im Grunde, sagte der Wendländer, »genau dasselbe, was in einer sogenannten Wiederaufbereitungsanlage passiert. Eine Umverpackung mit dem Effekt eines potenzierten Müllvolumens.«

Neulich sah ich meinen Onkel zum letzten Mal

Neulich fiel mir ein, wann ich meinen Onkel zum letzten Mal lebend gesehen habe. Es war 2001 während des Fastnachtszugs in Friedberg. Er bewohnte zu der Zeit schon nicht mehr sein Zimmer, sondern eine Wohnung im dritten Stock eines Mietshauses. Sie war ihm von meiner Familie zugeteilt worden. Sein Erbe war, glaube ich, bereits an uns überschrieben. Er arbeitete nicht mehr, verkehrte ausschließlich in Wirtschaften und besaß eine Art Narrenstatus, immerhin war er schon siebzig Jahre alt. Hin und wieder kam er bei meinen Eltern vorbei, aber nur, um Geld zu erbetteln. Ansonsten sah ich ihn häufig in Friedberg, denn ich bin neben meinem Onkel der einzige Kneipengänger in unserer Familie. Eine Zeitlang begegnete ich ihm fast jeden Abend, er saß freundlich grüßend einige Tische entfernt, sei es in der Dunkel, sei es im Goldenen Faß oder in der Schillerlinde. Zu mir an den Tisch setzte er sich nie, er neigte zu keinen Vertraulichkeiten mehr, auch zu keinerlei Aggression, war aber dankbar für jedes freundliche Wort. Selbst am Ende seines Lebens trug er dieselbe Kleidung, allerdings hatte er aufgehört, seinen charakteristischen Geruch zu verströmen, möglicherweise hatte er sich durch Rosl, seine verstorbene Bettgenossin, das Duschen oder Baden wieder angewöhnt, vielleicht kam es aber auch daher, daß er nun jeden Tag in Wirtschaften ging und dort keinen schlechten Eindruck hinterlassen wollte.

Er war in einen Fastnachtsclub eingetreten, der sich Die Dummbabbler nannte. Der Club plante einen eigenen Wagen für den Zug, der am Fastnachtsdienstag über die Kaiserstraße ziehen sollte, wie jedes Jahr. Für Fastnacht werden die Straßen gesperrt, es ist der einzige Tag im Jahr ohne Verkehr auf der Kaiserstraße. Meine Familie fürchtete sich natürlich vor der endgültigen Selbstdemontage des Onkels vor zehntausend Friedberger Augen, denn es war klar, seine Fastnachtskollegen würden ihn als Schauobjekt auf dem Wagen umherfahren, wobei mein Onkel allerdings glücklich sein würde, weil er meinte, er sei damit sozusagen schon ein erfahrener Karnevalist. Sein letzter Ordnungszusammenhang, seine letzte Autoritätenhierarchie am Lebensende war die Friedberger Fastnacht, wenn die ganze Stadt herauskommt, Menschen, die man meist das Jahr über nur an einem einzigen Tag sieht, nämlich während des Umzugs und beim Besäufnis davor und danach in allen Friedberger Gassen, besonders der Altstadt. Aus allen Fenstern schauen sie heraus, auf allen Balkons stehen sie, drängen sich überall, meistenteils kostümiert, jubeln den vorbeiziehenden Wagen zu und sammeln noch immer Bonbons in großen Plastiktüten wie zu meiner Kindheit.

Am Ende konnte es die Familie nicht verhindern und lachte sogar bei dem Gedanken, auf welche Weise J. nun endlich einmal in seinem Leben einen großen Auftritt haben würde. Ich sehe noch heute das glückliche Gesicht meines Onkels vor mir, wie er, leicht verdutzt, einigermaßen derangiert, auch ein wenig verschüchtert, aber vor allem mit stiller Freude und einer gewissen Seligkeit im Blick dort oben stand und mit Bewegungen Bonbons in die Masse schmiß, als gehörte auch er endlich dazu. Vielleicht gehörte er diesmal wirklich dazu, in der Faschingsmasse untergegangen inmitten seinesgleichen. Seine Mutter war lange schon tot und konnte all das nicht mehr erleben, und vielleicht hätte er sich zu ihren Lebzeiten auch nicht dort oben hingestellt mit Narrenkappe und seinem Parka, den er auch an diesem Tag trug, denn in Friedberg ist es meistens kalt am Fastnachtsdienstag, hin und wieder schneit es sogar. Soweit ich mich allerdings erinnere, vermied außer mir die Familie komplett, dem Auftritt des Onkels beizuwohnen. Tage und Wochen muß er in Vorfreude gewesen sein und redete mit großem Ernst über den bevorstehenden Zug und die Dummbabbler, die meines Wissens nichts als eine spontane Vereinigung von Gästen einer bestimmten Bierwirtschaft waren. Über dem Bier hatten sie beschlossen, sich gemeinsam auf einen Fastnachtswagen zu stellen und sich selbst den Titel Die Dummbabbler zu geben, zum Zeugnis vor aller Öffentlichkeit. Und mein Onkel mal wieder mit dabei. Geld hatte er zu der Zeit gar keins mehr, schon am Monatsdritten hatte er stets alles verloren. Manchmal stand er inzwischen auch vor meiner Haustür.

Ja, er lebte noch, als ich bereits in seinem Zimmer in der Uhlandstraße saß. Ins Haus wollte er nicht mehr kommen, er blieb vor der Eingangstür stehen. Das Haus, in dem seine Mutter zeitlebens gewohnt und auch er fast alle seine Jahre verbracht hatte bis auf die Zeit im Rheinland. Ich an seiner Stelle hätte geweint. Ich weiß, daß er weinen konnte. Einmal habe ich ihn weinen sehen. Es war, als seine Mutter gestorben war und er verloren im Krankenhaus stand und nicht weiterwußte, bis ihm der Arzt den Ausgang zeigte, zu dem er dann hinauslief.

J.s großer Tag. Auch für die Dummbabbler begeisterte er sich, wie früher für die Jäger oder für Gestalten wie Luis Trenker, wenn er sie im Fernsehen sah. Es war die letzte Begeisterung seines Lebens. Um ihn herum Friedberg, johlend, und er mittendrin. Diesmal schauten seine Augen nicht, als müßten sie aus ihm heraus. Sonst hatte er immer ausgesehen wie unter Hochdruck, als wollte er aufplatzen. In die Welt hinausplatzen, die ihn schnitt. So hatte er gelebt.

Und ich stand am Straßenrand und wußte nicht, daß ich mit meinem Onkel einige Jahre später das Schreiben neu lernen würde, wofür ich ihm, der ärmsten Sau in unserer Familie, bis heute dankbar bin, nur daß ich es ihm nicht mehr sagen kann und wohl auch nicht sagen würde. Seinen Namen muß niemand wissen. Aber daß er gelebt hat und war.

Er war einmal.

Erst auf dem Fastnachtswagen und dann in den umliegenden Kneipen, und vielleicht war es sein größter Tag, am Ende seines Lebens. Er hatte mit dem Rauchen aufgehört, seinen VW-Variant längst abgegeben, war faktisch entmündigt und hatte seine gesamte Familie verloren bis auf seine Schwester und den Rechtsanwalt, der nun sein Leben und seine Erbschaft regelte. Auch mein Onkel verkehrte bei Notaren kurz vor Schluß, man brachte ihn in die Kanzlei, ließ ihn Dinge unterschreiben und verfrachtete ihn dann wieder zurück in seine Mietwohnung. Sie hatten Angst, besonders vor der Bettgenossin, die als die größte Vermögensbedrohung der letzten Jahre über die Familie gekommen war. Vor allem hatten sie Angst, er könne heiraten. Sie ist aber rechtzeitig gestorben, eine Hochzeit fand nicht statt, und mein Onkel lag stundenlang neben ihr und merkte nicht, daß er mit einer Toten im Bett lag. Morgens um vier Uhr soll sie gestorben sein, um acht stand mein Onkel auf, in seiner Wohnung sah es schlimm aus, nicht nur wegen der Kochtöpfe und Bratpfannen, die sie in ihren letzten Lebensmonaten wie unter Zwang gekauft hatte. Überall standen Flaschen herum. Überall lag Kleidung. Alles lag herum. Er hatte einfach nicht mehr aufgeräumt. Aber das ist ein anderes Kapitel.

Unmittelbar nach seinem großen Tag kam er zur Untersuchung ins Krankenhaus. Er war von der Mietwohnung zu meinen Eltern gelaufen und fühlte sich unwohl, er war gestürzt. Zwar wirkte er seit einiger Zeit immer buckliger, schien aber noch vergleichsweise robust. Wie es in ihm aussah, wußte keiner. Hin und wieder hatten in den letzten Monaten seine Beine versagt.

Und dann sah ich ihn noch einmal.