4,99 €

Mehr erfahren.

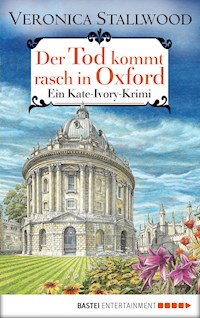

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kate Ivory

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Hat sich der renommierte Oxford-Dozent Joseph Fechan wirklich an einer wehrlosen Studentin vergriffen? Kate Ivory ist wenig begeistert, als die Dekanin, eine alte Schulfreundin, sie in dieser Angelegenheit um Hilfe bittet. Denn schließlich muss sie dringend einen Roman fertigschreiben. Doch dann wird die Studentin brutal ermordet. Nun ist Kate fest entschlossen, den Mörder zu stellen - und muss nur zu bald erkennen, dass sich hinter manch idyllischer Fassade finstere Abgründe verbergen.

Ein neuer Fall für die ermittelnde Schriftstellerin Kate Ivory. Eine atmosphärische Kriminalserie mit einer besonderen Heldin, deren scharfe Beobachtungsgabe und ungewöhnliche Methoden die gemütliche britische Stadt Oxford ordentlich durchwirbeln. Perfekt für Liebhaber von intelligenter und charmanter Cosy Crime, für Leser von Martha Grimes und Ann Granger.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 456

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungKapitel IKapitel 1Kapitel IIKapitel 2Kapitel IIIKapitel 3Kapitel IVKapitel 4Kapitel VKapitel 5Kapitel VIKapitel 6Kapitel VIIKapitel 7Kapitel VIIIKapitel 8Kapitel IXKapitel 9Kapitel XKapitel 10Kapitel XIKapitel 11Kapitel XIIKapitel 12Kapitel XIIIKapitel 13Kapitel XIVKapitel 14Kapitel XVKapitel 15Kapitel XVIKapitel 16Kapitel XVIIKapitel 17Kapitel XVIIIKapitel 18Kapitel XIXKapitel 19Kapitel XXKapitel 20Kapitel XXIKapitel 21Kapitel XXIIKapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel XXIIIÜber das Buch

Hat sich der renommierte Oxford-Dozent Joseph Fechan wirklich an einer wehrlosen Studentin vergriffen? Kate Ivory ist wenig begeistert, als die Dekanin, eine alte Schulfreundin, sie in dieser Angelegenheit um Hilfe bittet. Denn schließlich muss sie dringend einen Roman fertigschreiben. Doch dann wird die Studentin brutal ermordet. Nun ist Kate fest entschlossen, den Mörder zu stellen – und muss nur zu bald erkennen, dass sich hinter manch idyllischer Fassade finstere Abgründe verbergen.

Über die Autorin

Veronica Stallwood kam in London zur Welt, wurde im Ausland erzogen und lebte anschließend viele Jahre lang in Oxford. Sie kennt die schönen alten Colleges in Oxford mit ihren mittelalterlichen Bauten und malerischen Kapellen gut. Doch weiß sie auch um die akademischen Rivalitäten und den steten Kampf der Hochschulleitung um neue Finanzmittel. Jedes Jahr besuchen tausende von Touristen Oxford und bewundern die alten berankten Gebäude mit den malerischen Zinnen und Türmen und dem idyllischen Fluss mit seinen Booten ? doch Veronica Stallwood zeigt dem Leser, welche Abgründe hinter der friedlichen Fassade lauern.

Veronica Stallwood

Der Tod kommtrasch in Oxford

Ein Kate-Ivory-Krimi

Ins Deutsche übertragen vonUlrike Werner-Richter

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2004 by Veronica Stallwood

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Oxford Remains«

Originalverlag: Headline Book Publishing, A division of Hodder Headline

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Gerhard Arth/Stefan Bauer

Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von © shutterstock: Megin

Illustration: © phosphorart/David Hopkins

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-3469-2

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für Annabel

I

Ich war sechs Jahre alt, als mein Vater starb.

Man könnte meinen, die Ereignisse jener Nacht seien nach einer derart langen Zeit verblasst, doch sie lauern nach wie vor bis ins kleinste Detail in meiner Erinnerung wie die Piraten aus meinen Kinderträumen. Ein Grund für ihre Hartnäckigkeit mag sein, dass ich mich meiner Kindheit eher in Bildern als in Worten entsinne (was angesichts der Tatsache, wie wichtig mir Worte in meinem Leben als Erwachsener geworden sind, vielleicht merkwürdig anmutet).

»Steh auf.«

Die Stimme meiner Mutter drang bis in meinen tiefsten Schlaf. Ihre heiser, unmittelbar an meinem Ohr hervorgestoßenen Worte unterbrachen meine unruhigen Träume. Ich träumte von tosenden Brechern, die wütend gegen ein unwirtliches Gestade schlugen, von einem zerbrechlichen Schiff, das sich wie ein Splitter aus Jett gegen die granitgrauen Wogen abhob und von Wind und Regen gegen die felsigen Klippen einer sturmumtosten Küste getrieben wurde, während ich mich vergeblich bemühte, die unglückliche Besatzung zu retten. Ich hatte nämlich zwei Gestalten in diesem Boot erspäht, deren aufgerissene Münder tonlose Hilferufe ausstießen und deren Hände flehend winkten. Doch obgleich ich beherzt gegen die Trägheit meines Schlafs ankämpfte, versagten meine Gliedmaßen mir den Dienst und meine Stimme wurde ebenso wie die der unglücklichen Gestalten vom Schreien der Möwen hoch über meinem Kopf übertönt.

»Steh auf«, sagte meine Mutter noch einmal. Ihre Stimme war ein heiseres Flüstern. Sie rüttelte meine Schulter und wiederholte immer wieder denselben Satz: »Steh auf.«

Ich schlief als Kind sehr fest. Außerdem widerstrebte es mir, die beiden Schiffer ihrem nassen Schicksal zu überlassen, daher kämpfte ich gegen die Bemühungen meiner Mutter an. In diesem Augenblick waren die beiden Unbekannten in dem Boot für mich ebenso real wie meine Mutter oder mein Vater. Warum sollte ich aufwachen und mich in die schattenhafte Welt meiner Eltern begeben, wenn ich doch in meinem eigenen Universum voller Leben so dringend gebraucht wurde?

»Geh weg«, murmelte ich. Ich bezweifele, dass sie meine Worte verstand, aber sie flüsterte verärgert: »Zieh dich an, Joseph. Du musst dich anziehen und nach unten kommen.«

»Warum?« Wäre ich wirklich wach gewesen, hätte ich nie gewagt, die Anordnungen meiner Mutter auf diese Weise infrage zu stellen.

»Es geht um deinen Vater«, sagte sie. »Du musst mir helfen.« Und dann fügte sie einen Satz hinzu, der mir große Sorgen bereitete: »Ich weiß nicht, was ich tun soll.«

Ihre Worte gaben mir das Gefühl, als würde die gesamte Verantwortung für die Familie auf meinen dafür ungeeigneten Schultern lasten. Wie aber hätte ich eine solche Bürde tragen sollen?

Inzwischen hatte ich die Augen geöffnet und versuchte, mich im Bett aufzusetzen. Meine Mutter hatte das Deckenlicht eingeschaltet, eine helle Birne in der Mitte des Zimmers, die mir unbarmherzig ins Gesicht schien. Sie saß sehr nah bei mir auf dem Bettrand. Ich konnte das Gemisch aus Parfüm und Angst riechen, das ihrem weichen Körper entströmte. Der süße Duft ihres Parfüms verband sich auf unangenehme Weise mit dem beißenden Geruch von Schweiß.

Ich blinzelte. Ihr Gesicht war mir nah – viel zu nah. Jetzt roch ich auch, dass sie Wein getrunken hatte, und entdeckte den dünnen, roten Rand auf ihrer Unterlippe, wo sie das Weinglas berührt hatte. Als sie erneut zu sprechen begann, sah ich, dass der Wein auch ihre Zunge rot gefärbt hatte, über die sich eine gegabelte, weiße Linie zog, die wie eine Schlangenzunge aussah.

»Zieh dich an. Sei ein braves Kind. Du kannst dich doch allein anziehen, oder?« Ihre Stimme war sanfter geworden und schien beinahe zu flehen. Ich saß im Bett und sah zu, wie sie den Stapel gefalteter Kleidung vom Stuhl nahm und neben mich legte. Sie lächelte mir zu, als wolle sie mich ermutigen, das zu tun, was sie von mir verlangte, dann verließ sie mein Zimmer. Sie zog die Tür in der ihr eigenen, entschlossenen Weise hinter sich ins Schloss. Mein Morgenmantel baumelte an seinem Haken. Furchtsam starrte ich ihn an. Manchmal erinnerte mich der dunkelblaue Umriss an einen an der Tür hängenden Mann, dessen eingefallene, gekrümmte Gestalt sich in den Falten des Kleidungsstücks verbarg.

Trotz meiner Nervosität hätte ich nie gewagt, meiner Mutter nicht zu gehorchen. Ich zwang mich, meine Füße unter der Decke hervorzuschwingen und auf den kalten Fußboden zu setzen (auch im Sommer waren unsere ungeheizten Schlafzimmer so kühl, als wäre der Winter für immer in ihnen gefangen).

Langsam zog ich die Schuluniform an, die ich erst wenige Stunden zuvor abgestreift hatte. Vielleicht war es nicht wirklich Mitternacht; in diesem Alter hatte ich um sieben Uhr aus dem Weg und im Bett zu sein, damit meine Eltern ihr Abendessen in Ruhe genießen konnten. Gegen halb acht schlief ich meist schon.

Immer wieder fielen mir die Augen zu. Ich musste meine kalten Füße in widerspenstige Socken zwängen. Schließlich blieben nur noch meine Schuhe übrig. Ich schlüpfte hinein, brachte es aber nicht fertig, sie zuzubinden, und hoffte, dass niemand es bemerken würde.

Auf dem Tisch am Fenster stand ein kleiner Spiegel mit Walnussholzrahmen, den man mir überlassen hatte, damit ich mich jeden Morgen kämmen konnte. Als ich mich aufrichtete, fiel mein Blick unerwartet auf mein Spiegelbild. Erschrocken glaubte ich für einen Augenblick, einen Fremden zu sehen – einen Jungen, dessen große, dunkle Augen mich aus einem weißen Gesicht anstarrten und dessen dunkles Haar dringend eines Kammes und einer Bürste bedurfte.

Ich zögerte und dachte darüber nach, ob ich meinen Teddy als Gesellschaft mit nach unten nehmen dürfe. Das Plüschtier lag auf meinem Kopfkissen und beobachtete mit seinem einzigen verbliebenen Auge jede meiner Bewegungen. Der Teddy hätte mein Verbündeter sein können, sollte mich dort unten eine Tortur erwarten. Mir war jedoch klar, dass es meiner Mutter nicht gefallen würde, wenn ihr Sohn sich an ein derart kindisches Spielzeug klammerte, und so berührte ich lediglich seine Tatze, damit sie mir Glück bringe.

Nachdem ich den gefürchteten Moment nicht länger hinauszögern konnte, stolperte ich aus dem Schlafzimmer und ging zur Treppe. Meine Schnürriemen schleiften hinter mir her.

Eine der Messingstangen, die den Treppenläufer hielten, war aus der Halterung gerissen, und ich musste achtgeben, nicht darüber zu stolpern. Meine Füße fühlten sich größer an als sonst und schlackerten wie Fremdkörper am Ende meiner weißen Beine. Wie ein kleiner Theseus auf dem Weg zu Minotaurus folgte ich dem beigefarbenen Läufer mit den vierblättrigen Blumen und dem roten Streifen bis zur Wohnzimmertür. Ich blieb einen Moment stehen und starrte den ziselierten Messingknauf an, doch irgendwann würde ich ihn drehen und das Zimmer betreten müssen. Das Wohnzimmer war nicht mein Territorium. Es gehörte in den Herrschaftsbereich meiner Eltern und war von allem frei zu halten, was kindisch war.

… da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war.

Unser Schulkaplan hatte uns diese Worte vorgelesen, und ich hatte sie nie vergessen. Allerdings schien es mir nicht gestattet zu sein, zu warten, bis ich ein Mann wurde.

Ich betrat das Wohnzimmer ausschließlich auf ausdrückliche Aufforderung. Auch jetzt wartete ich furchtsam auf eine Stimme, die mir den Zugang gestattete. Nach einiger Zeit berührte ich den Knauf. Die Tür schwang weit auf. Wahrscheinlich war sie nicht richtig ins Schloss gefallen, als meine Mutter in das Zimmer zurückkehrte. Meinem Vater würde das sicher nicht gefallen. Er beklagte sich schon beim geringsten Luftzug.

»Da bist du ja endlich«, sagte meine Mutter. Sie klang merkwürdig; rückblickend ist dies mehr als verständlich. Sie hatte einen blutroten Schal um die Schultern geschlungen, dessen Enden über ihre Taille hinabhingen. Seine Farbe lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf die Rotweinspuren auf ihren Lippen und ihrer Zunge. »Geh dort hinüber.« Sie deutete auf den Sessel gegenüber dem Kamin. Das Holz war bis auf einen Glutrest heruntergebrannt, und der Raum kühlte allmählich aus. »Was siehst du?« Sie machte keinerlei Anstalten, mich zu begleiten, sondern stand reglos vor dem großen Spiegel über dem Kaminsims, sodass mir ihre Blicke gleich zweifach folgten.

Gehorsam näherte ich mich der stillen Gestalt in dem roten Samtsessel, der ausschließlich meinem Vater vorbehalten war. Mein Vater saß zwar, doch seine Schultern waren zusammengesunken, und sein Kopf hing zur Seite. Einen Augenblick fragte ich mich, ob es sich wirklich um meinen Vater handelte, denn dann hätte er aufrecht sitzen und das Wort an mich richten müssen wie immer. Auch über die offene Tür hatte er sich noch nicht beklagt. Die unerwartete Ruhe verwirrte mich. Ich blickte in sein Gesicht und sah, dass die Haut um seine Lippen bläulich wirkte. Ich hatte ein Gefühl, als wäre mir ein Eisklumpen in den Hemdkragen gefallen. Ein Schauder lief mir über den Rücken. Ich hob den Blick und sah das Gesicht meiner Mutter im Spiegel über dem Kamin. Sie blickte mich an, als erwarte sie, dass ich etwas tat oder sagte. Erneut wandte ich mich der Gestalt im Lehnstuhl zu.

»Vater?«, sprach ich ihn mit zitternder Stimme an, aber er reagierte nicht. Ich starrte ihn an. Seine Augen schienen unverwandt auf einen Punkt vor meinen Füßen gerichtet. Ich folgte seinem Blick zu meinen Schulschuhen mit den nicht gebundenen Schnürriemen. Erst in diesem Moment entdeckte ich, dass ich in meiner Aufregung rechts und links verwechselt hatte. Die Schuhe sahen mit ihren nach außen weisenden Kappen so kurios aus, dass in meiner Kehle ein unwillkürliches Lachen aufstieg, wie Übelkeit, die durch meinen starren Hals und die zusammengepressten Lippen aufwärtsdrängte. Ich presste meine Hände auf den Mund und wünschte, ich hätte ein Taschentuch bei mir, das ich mir wie einen Knebel zwischen die Zähne stopfen könnte. Trotz meiner verzweifelten Bemühungen explodierte mein Lachen schließlich wie ein Vulkan. Ich hörte, wie ein lautes, hysterisches »Hi, hi, hi« über meine Lippen drang.

Mein Lachen hallte bis zur hohen Zimmerdecke hinauf.

… tat ich ab, was kindisch war.

In einem verzweifelten Versuch, das schreckliche Geräusch zu unterbinden, stopfte ich mir den Ärmel meines Hemds in den Mund, doch mein Lachen hickste weiter durch den dünnen Baumwollstoff.

Noch heute sehe ich die Szene im Spiegel meiner Erinnerung vor mir: ich, der ich mir die Hände vor den Mund halte, das weiße Gesicht meiner Mutter, das mich ungläubig anstarrt, und die stumme Gestalt meines Vaters, der uns beide nicht beachtet. Zu diesem Zeitpunkt war mir längst klar, was mit ihm geschehen war. Eine andere Erklärung für seine Missachtung meines übermütigen, ungehörigen Benehmens konnte es nicht geben.

Erneut blickte ich meine Mutter an, weil ich dachte, sie könne mir sagen, was nun zu tun war, doch ich sah nichts anderes als die blutrote Linie auf ihrer Unterlippe.

Hätte ich es doch nur dabei bewenden lassen und wäre in mein langsam auskühlendes Bett zurückgekehrt. Kaum jedoch war mein Lachen verklungen, als ich mich gezwungen sah zu sprechen.

»Er ist tot, nicht wahr?«, fragte ich. Meine Worte waren einfach, wenngleich meiner Mutter gegenüber vielleicht ein wenig unachtsam. Doch mir war, als hätte mein Lachen etwas in mir gelöst und den in mir gefangenen Gefühlen meines noch jungen Lebens Tür und Tor geöffnet. Zum ersten Mal sprach ich nicht mit meinem üblichen Zitterstimmchen, sondern mit einer tragenden, tiefen Stentorstimme, die jeden Winkel des Zimmers erfüllte.

Noch immer ruhten die Augen meiner Mutter auf mir. Zu ihrem verächtlichen Ausdruck gesellte sich jedoch flüchtig etwas, was ich kurz für Angst hielt, was aber viel zu schnell von ihrem Gesicht verschwand, als dass ich hätte sicher sein können.

»Warte hier«, sagte sie. »Und bleib, wo du bist.«

Sie verließ das Zimmer, und ich hörte, wie sie den Telefonhörer nahm und wählte. Gleich darauf hörte ich sie sprechen, verstand aber nicht, was sie sagte.

Ich weiß noch genau, wie ich mich in diesem Moment fühlte. Mir war, als hätte ich mich in dieser Sekunde in zwei unterschiedliche Menschen geteilt. Eine meiner Persönlichkeiten schwebte davon und blieb unmittelbar unter der Zimmerdecke hängen, von wo sie meine zweite, neben dem Kamin stehende Persönlichkeit beobachtete. Mein ursprüngliches Ich betrachtete meinen Vater und wartete darauf, dass meine Mutter ihr Telefonat beendete und ins Wohnzimmer zurückkehrte. Das zweite Ich aber hatte mit alledem nichts zu tun. Es schwebte drei Meter über dem Fußboden und lauerte.

Manchmal frage ich mich, ob sich meine beiden Persönlichkeiten je wieder vollständig vereinigt haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich für immer abseits stehe und als Zuschauer beobachte, wie mein anderes Ich mein Leben lebt.

1

Es war ein früher Morgen im Oktober. Leichter Nebel stieg vom Kanal herauf, legte seinen Schleier über Büsche und Häuser und dämpfte den Verkehrslärm. Der Himmel wurde bereits hell, doch die Straßenlaternen brannten noch. Ihr Licht zauberte goldene Reflexe in den Nebel.

Kate Ivory zog den Bademantel noch ein wenig enger um ihren Körper und trat durch die Hintertür ihres kürzlich gekauften Hauses in den Garten hinaus. In einer Hand hielt sie eine Dose mit Katzenfutter, in der anderen einen Löffel.

»Susanna!«, rief sie sanft und tippte mit dem Löffel gegen die Dose. Pling. Sie versuchte, ihre Stimme so zu dämpfen, dass kein um diese Zeit möglicherweise noch schlafender Nachbar geweckt wurde, die vermisste Katze sie andererseits aber hören konnte. Pling. Pling. Sie hoffte, ihre Katze mit dem appetitanregenden Geräusch anlocken zu können, doch alles blieb still. Langsam ging Kate den Pfad bis zum Gartentor entlang und versuchte es erneut.

»Susanna!«

Beunruhigt spähte sie die Straße hinunter, die zum Kanal führte. Hoffentlich war Susanna nicht in diese Richtung gelaufen und ertrunken! Kate war immerhin so vorsichtig gewesen, ihre Katze eine Woche im Haus zu behalten, bis diese sich an die neue Umgebung gewöhnt hatte. Doch nun war Susanna bereits seit acht Stunden verschwunden. Eigentlich nicht lang, versuchte Kate sich zu beruhigen. Bestimmt würde Susanna jeden Augenblick auftauchen. Pling. Es war zu kalt, um nur mit einem Bademantel bekleidet auf der Cleveland Road zu stehen. Sie sollte besser in ihre warme Küche zurückkehren und ihren Kaffee trinken, solange er noch heiß war. Trotzdem blieb sie noch eine Weile am Gartentor stehen. Hoffentlich kam Susanna bald zurück.

Ein letztes Mal schlug sie mit dem Löffel an die Dose, dann gab sie auf.

Die Cleveland Road befand sich in Jericho, dem ersten Vorort von Oxford. Jericho war im neunzehnten Jahrhundert auf dem Gebiet des ehemaligen Walton Manor entstanden und wurde auf der einen Seite vom Oxford Canal, auf der anderen Seite von der Walton Street begrenzt, wo sich um 1820 der berühmte Verlag Oxford University Press niedergelassen hatte. Jericho bestand in der Hauptsache aus Reihenhäusern in Straßen, die nach strengem Muster angelegt waren. Aufgrund seiner Nähe zu Stadtzentrum, Bahnhof und Busbahnhof war Jericho ein ausgesprochen beliebtes Viertel.

Kate Ivory hatte in einer der zum Kanal hinunterführenden Straßen ein hohes, schmales Reihenendhaus gekauft, das sich jedoch schon breiter präsentierte als die Anfang des neunzehnten Jahrhunderts erbauten Behausungen. Die Cleveland Road war erst einige Jahrzehnte später entstanden.

Kate war erst vor Kurzem eingezogen. Noch standen in jedem Zimmer ungeöffnete Bücherkartons und warteten darauf, dass sie sich endlich entschied, wo sie die Regale aufbauen wollte. Alle anderen Möbel aus der Agatha Street waren bereits in den entsprechenden Zimmern untergebracht, hatten dort aber noch nicht ihren endgültigen Platz gefunden.

Das Haus hatte schon recht lang zum Verkauf gestanden, als Kate in die Verhandlungen einstieg. Doch das lag nach Kates Meinung weniger am Haus selbst als vielmehr am Geschmack des Vorbesitzers.

»Dunkelblau und alle möglichen Schattierungen von Rosa entsprechen nicht unbedingt meiner Vorstellung von Farbgestaltung«, sagte sie zu ihrer Mutter, die sie bei der Besichtigung begleitete. Roz hatte gewisse Zweifel an Kates Wahl geäußert. »Und außerdem will ich nie wieder Blumenmuster sehen. Zumindest nicht an einer Wand. Aber sonst passt doch alles, findest du nicht?«

»Hier riecht es merkwürdig«, erklärte Roz und rümpfte die Nase.

»Daran ist vermutlich der Hund schuld. Sobald der Vorbesitzer seine Polster aus dem Haus geräumt und ich den Teppichboden herausgerissen und ordentlich gelüftet habe, wird es besser sein.«

»Na, hoffentlich«, sagte Roz nicht sonderlich überzeugt.

Der seltsame Geruch und die farbliche Gestaltung der Räume hatten den anderen Interessenten wohl auch nicht gefallen. Das ganze Haus wirkte auf der einen Seite düster und gleichzeitig irgendwie kitschig. An allen Wänden blühten unermüdliche Blumen. Weitere Blumen tummelten sich auf den Tapetenborten. Die dunkel gemusterten Übergardinen waren gerüscht und mit üppigen Volants versehen.

»Staubfänger«, urteilte Roz, die Hausarbeit gern auf ein Mindestmaß beschränkte.

»Hier kommen Rollos und einfache Vorhänge hin«, erklärte Kate.

Sie verschwieg Roz, dass das Haus bei ihrem ersten Besuch womöglich noch schlimmer ausgesehen hatte, als noch überall dick gepolsterte Sofas und dunkle Möbel herumgestanden hatten und jede freie Fläche mit tanzenden Mädchen aus Porzellan geschmückt war. Die Teppichböden im Erdgeschoss zeigten abstrakte Formen auf dunkelroten Grund, die im ersten Stockwerk waren blau und rosa gemustert. Das Schlafzimmer prunkte in unterschiedlichsten Schattierungen von Rosa, und Kate fühlte sich an die Damenwäscheabteilung in einem altmodischen Kaufhaus erinnert. Auch hier tanzten ganze Reihen von Porzellanmädchen an den Wänden entlang. Auf dem Bett lag ein dicker Berg gesteppter rosa Satinkissen, auf denen ein pelziger, weißer Spielzeughund drapiert war. Zumindest hielt Kate ihn für ein Spielzeug, bis er die Zähne fletschte und sie anknurrte, als sie näher kam. Sie zog sich eilig zurück und inspizierte stattdessen das Bad.

Kein Wunder, dass sich viele Interessenten hatten abschrecken lassen. Die Räume wirkten klein, düster, von allzu üppiger Tapetenvegetation heimgesucht und auf aggressive Weise weiblich geprägt.

Kate aber hatte trotz der negativen Reaktion ihrer Mutter die Zimmer ausgemessen und festgestellt, dass sie größer waren, als sie aussahen. Anschließend schloss sie die Augen ganz fest und forderte ihre Fantasie auf das Äußerste heraus, um das Haus so zu sehen, wie es werden konnte. Bei geschlossenen Augen wurde der unangenehme Geruch plötzlich intensiver, doch Kate versuchte, sich selbst zu überzeugen, dass der Mief mehr mit dem nicht ganz stubenreinen Hund und zu lange gekochtem Gemüse zu tun hatte als mit Hausschwamm, defekten Abwasserleitungen oder anderen kostspieligen Ursachen. Und nachdem sie sich längst mit den Vorbesitzern geeinigt hatte, war es ohnehin zu spät für Ausflüchte. Ein umfassendes, allerdings teures Gutachten würde sie endgültig beruhigen.

»Lass bloß nie zu, dass ich zu viel Krempel ansammle«, sagte sie zu ihrem Freund Jon, als sie ihm ihr zukünftiges Heim zeigte. »Erinnere mich bitte immer daran, ausrangierte Klamotten und ungeliebte Nippsachen entweder der Wohlfahrt zu geben oder gleich in die Mülltonne zu werfen.«

»Ich dachte, dass du ohnehin alles, was du nicht mehr brauchst, sofort entsorgst.« Jon schmunzelte.

Einen Moment überlegte Kate, ob er damit auf George, Paul oder Liam anspielte. (Hatte sie ihm überhaupt von ihren früheren Beziehungen erzählt?) »Ich möchte nur vermeiden, dass mein Haus jemals derart vollgestopft wirkt.«

»Also, ein wenig beengt finde ich es hier schon«, musste Jon zugeben.

»Findest du es dumm von mir, dass ich es kaufen möchte?«

»Du hast eindeutig eine lebhaftere Vorstellungskraft als ich«, entgegnete er diplomatisch. »Ich hoffe nur, du halst dir nicht zu viel Arbeit auf.«

»Die anstehenden Arbeiten sind hauptsächlich kosmetischer Natur«, erwiderte Kate leichthin.

Die Arbeiten betrafen zwar tatsächlich eher Äußerlichkeiten, waren aber dennoch umfangreich. Erst nachdem Kate drei Spachtel ruiniert hatte, mietete sie ein Gerät, das die Tapeten mit Wasserdampf ablöste. Unter den blauen und rosa Blumen fand sie grüne und gelbe Streifen, die sie ebenfalls entfernte, ehe sie zu guter Letzt auf einen traurig-grünen Anstrich stieß. Sie freute sich darauf, endlich ihre eigene Farbe aufzutragen, denn erst dann würden die Räume heiterer wirken und so aussehen, als gehörten sie wirklich ihr. Die beiden großen Zimmer im Erdgeschoss hatte sie inzwischen von Tapeten befreit, doch es gab noch immer eine Menge blauer und rosafarbener Blumen, die sie vernichten musste.

Obwohl Kate normalerweise ein ordentlicher, gut organisierter Mensch war, behagte ihr vorübergehend der unfertige Zustand ihrer eigenen vier Wände. Es war angenehm, noch alle Optionen offen zu haben. Alles war möglich. Ihr Leben befand sich in einem fließenden Zustand. Sie brauchte sich noch mindestens zwei Wochen lang weder für ein Muster noch für eine Farbe zu entscheiden. Es erinnerte sie an die Zeit, wenn sie sich gemütlich hinsetzte und von einem neuen Roman träumte, ehe sie die einzelnen Charaktere entwarf und die Realität der täglichen Arbeit am Computer allen Zauber verblassen ließ. Noch konnte aus ihrem Haus ein Muster an Minimalismus, an bäuerlicher Gemütlichkeit oder witzigem Eklektizismus werden. Es wartete geduldig darauf, dass sie ihre Entscheidung traf.

Die Decken waren höher als in der Agatha Street, die Zimmer waren größer, und außerdem gab es einen zusätzlichen Raum, von dem sie noch nicht wusste, wozu sie ihn verwenden sollte. Das gesamte Gebäude war eher vertikal als horizontal ausgerichtet, was ebenfalls einen Unterschied zur Agatha Street darstellte. Kate freute sich, dass das Haus einen so ganz anderen Charakter hatte als ihr früheres Heim. Es war an der Zeit, etwas Neues zu beginnen. Und sobald sie sich für einen Stil entschieden, das Sofa neu bezogen, neue Bettwäsche angeschafft und sich entschlossen hatte, wo sie ihre Bücher unterbringen wollte, wäre sie auch in der Lage, ein neues Kapitel ihres Lebens aufzuschlagen.

II

Am nächsten Tag kam meine Schwester nach Hause. Mutter hatte sie aus dem Internat holen lassen.

Selina war damals elf Jahre alt. Der Altersunterschied von fünf Jahren erschien uns in der Kindheit sehr viel bedeutsamer als im späteren Leben. Sie kam im Taxi vom Bahnhof – ein Luxus, den wir uns kaum je leisteten – und wurde sofort von meiner Mutter in Beschlag genommen. Kaum dass sie mir einen ermutigenden Blick zuwerfen konnte, ehe sie ins Wohnzimmer gezogen wurde, wo meine Mutter ununterbrochen und mit hoher, erregter Stimme auf sie einredete. Schließlich schlossen sie die Tür, doch Mutters laute Klage war noch immer zu hören, wenngleich ich die Worte nicht mehr verstehen konnte.

Was mochte Mutter am Vorabend von mir erwartet haben, als sie mich aus dem Schlaf riss und mich nach unten ins Wohnzimmer beorderte? Heute bin ich der Meinung, sie wollte, dass ich die Rolle des Mannes im Haus übernahm (was immer das bedeuten mochte). Ich glaube, sie wehrte sich innerlich dagegen, die einzige Erwachsene im Haus zu sein, von der man selbstverständlich erwartete, dass sie den Arzt rief und in der Folge die unangenehmen Pflichten übernahm, die in einem solchen Fall erledigt werden müssen. Heute verstehe ich, dass sie, nachdem sie ihr ganzes Leben lang keine Verantwortung für sich selbst hatte tragen müssen, keine Veranlassung sah, ausgerechnet in dieser Situation damit anzufangen. Wahrscheinlich nahm sie es meinem Vater übel, auf diese Weise zu sterben und ihr den ganzen Ärger zuzumuten. Damals begriff ich allerdings nichts von diesen Dingen und schämte mich nur, dass ich ihr offenbar nichts wirklich recht machen konnte. Aber nun war Selina endlich gekommen. Aus der Perspektive eines sechsjährigen Jungen wirkte sie fast schon erwachsen.

Meine Mutter gab mir sehr deutlich zu verstehen, dass ich jetzt, nach der Heimkehr ihrer Tochter, nicht länger erwünscht war. Ich ging also in die Küche, wo ich kurz zuvor eine gut versteckte Packung Kekse entdeckt hatte. Ich stöberte häufig in den Schränken herum, machte Bestandsaufnahme und spielte mit mir selbst eine Art Memory, indem ich nach einer Weile nachsah, ob meine mentalen Listen mit der Wirklichkeit übereinstimmten. (Natürlich wurden die Vorräte nach und nach aufgebraucht, und dann und wann kam Neues hinzu, doch über diese Dinge war ich auf dem Laufenden und verwechselte sie nie mit eigenen Fehlern.) Doch bei meinen geheimen Beutezügen durch die Küchenschränke fand ich selten einen solchen Schatz. Unter normalen Umständen hätte ich die Packung unangetastet gelassen oder höchstens ein einziges Plätzchen herausgenommen und so vorsichtig gegessen, dass kein noch so winziger Krümel mich verriet. An jenem Morgen jedoch stand ich am Tisch und vertilgte systematisch den gesamten Inhalt der Schachtel. Ich stellte mir vor, dass mir, wenn ich alle Plätzchen aufass und die leere Verpackung sorgfältig tief unten im Mülleimer versteckte, niemand auf die Schliche kommen konnte. (Unter den gegebenen Umständen hätte ich mir keine Sorgen machen müssen. In jener Woche interessierte sich niemand für Plätzchen oder deren Verbleib.) Und so stand ich dort, kaute und fühlte mich schuldig. Inzwischen weiß ich, dass meine Schuldgefühle nicht der Tatsache entsprangen, dass ich ohne zu fragen Kekse genommen hatte, sondern weil ich angesichts des Todes meines Vaters keinerlei Trauer verspürte.

Wenn ich aufrichtig bin (und es gibt keinen Grund für mich, es nicht zu sein), empfand ich sogar eine gewisse Erleichterung. Mein Vater war ein großer, lauter, Angst einflößender Mensch gewesen. Ohne ihn schien mir das Leben in unserem Haus leichter zu bewältigen, weil keine plötzlichen Wutausbrüche und Schimpftiraden mehr zu erwarten waren. Das maskuline Gepolter hinter verschlossenen Türen, bei dem ich mich stets noch kleiner und unbedeutender fühlte, als ich ohnehin schon war, gehörte der Vergangenheit an. Ich denke, ich fühlte mich in der Gesellschaft von ausschließlich weiblichen Wesen einfach wohler. Heute erfüllt mich die fehlende Trauer über den Tod meines Vaters nicht etwa mit Stolz. Doch als Erwachsener mache ich sicherlich keinem Kind Vorwürfe, das nicht gelernt hat, mit dem Tod eines nahen Angehörigen umzugehen.

An den verbleibenden Teil jener ersten Nacht erinnere ich mich kaum noch. Wahrscheinlich wandte ich mich irgendwann von der Gestalt im Lehnstuhl ab. Vermutlich durchquerte ich das Zimmer, um zur Tür zu gelangen. Möglicherweise bückte ich mich und zog die vertauschten Schuhe an den jeweils richtigen Fuß. Was macht man als Kind, wenn man unter Schock steht? Und wann hörte ich auf zu lachen? Ich weiß es nicht mehr.

Mit Sicherheit legte ich mich wieder ins Bett. Ich glaube, ich ließ die Nachttischlampe brennen, denn ich erinnere mich an das laute Klicken, als meine Mutter sie am folgenden Morgen ausknipste. Was aber mochte das bedeuten? Hatte sie mich tatsächlich die ganze Nacht hindurch mir selbst überlassen, oder verspürte sie Mitleid und gewährte mir ein tröstliches Licht gegen eventuelle Albträume? Ich würde gern den zweiten Grund annehmen, doch ich weiß es nicht.

Nachdem ich alle Plätzchen verspeist und die Spuren meines Diebstahls beseitigt hatte, kehrte ich in mein Zimmer und zu dem Buch zurück, in dem ich gerade las. Ich flüchtete mich immer in fremde Welten, wenn ich den Eindruck hatte, mit meiner eigenen Umgebung nicht mehr zurechtzukommen.

In den Stunden nach Vaters Tod hatte ich meine Mutter mehrfach dabei überrascht, wie sie mich mit prüfendem Blick musterte, als überlege sie, wie sie mich dazu bringen könne, sie zu unterstützen und mich zum neuen Mann im Haus zu machen. Nach jeder dieser Musterungen wandte sie den Blick ab und verzog den Mund, als ob das Gesehene sie zutiefst enttäusche. Mir kam es vor, als sei ich in Betracht gezogen, dann jedoch als unbrauchbar eingestuft worden. Doch das spielte von jetzt an keine Rolle mehr. Selina war wieder zu Hause. Selina würde unsere Probleme lösen. Im Gegensatz zu mir stellte Selina in diesem Moment alles dar, was meine Mutter brauchte. Nun machte es nichts mehr aus, dass ich gewogen und für zu leicht befunden worden war.

Inzwischen weiß ich natürlich, dass eine Elfjährige selbst für die heutige immer früher heranreifende Generation noch ein Kind ist. Ein elfjähriges Mädchen trägt heutzutage vielleicht Lippenstift und unangemessene Kleidung, doch niemand käme auf die Idee, sich in Krisenzeiten von ihm abhängig zu machen. Selina aber war anders; sie war deutlich reifer, als es ihrem Alter entsprach. Immer wenn sie sich zu Hause aufhielt, ging uns das Leben leichter von der Hand. Ich glaube nicht, dass ich diesen Eindruck nur deshalb hatte, weil sie meine große Schwester war und ich in jeder Hinsicht zu ihr aufblickte. Meiner Ansicht nach war sie eine Ausnahmepersönlichkeit und erheblich weiser, als ihr Alter hätte vermuten lassen.

2

Kates neues Haus lag keine vier Kilometer von ihrer früheren Wohnung in der Agatha Street entfernt, doch das neue Viertel roch sogar anders als Fridesley. Wahrscheinlich lag das an dem hinter einer Häuserreihe versteckten Kanal und möglicherweise auch an den fehlenden Auspuffgasen der Fridesley Road. Obwohl Kate jetzt näher am Stadtzentrum wohnte als früher, schien der Verkehrslärm viel weiter entfernt zu sein. In der morgendlichen Stille aber hörte sie eine gedämpfte Stimme, die die Abfahrt eines Zugs ankündigte, und kurze Zeit später das Klappern der Räder beim Passieren von Weichen, als der Zug den Bahnhof verließ und in Richtung Norden fuhr. Während des Tages bemerkte Kate nichts davon, doch um diese frühe Morgenstunde vernahm sie auch die leisesten noch ungewohnten Geräusche – den jaulenden Motor des Milchautos, das Klirren der Flasche auf ihrer Türschwelle, ein Auto, das ein Stück die Straße hinunter angelassen wurde, und sogar das Wechseln der Gänge, als es in die Walton Street abbog.

Kate kehrte in die Küche zurück, stellte das Katzenfutter in den Kühlschrank und setzte Kaffeewasser auf. Vielleicht hatte sie mehr Glück bei der Katzensuche, wenn es wirklich hell geworden war und die Sonne den Morgennebel durchdrang. Plötzlich sehnte sie sich nach einem ausgedehnten Lauf über Port Meadow. Irgendwie hatte sie nach dem Umzug ihr gewohntes morgendliches Joggen noch nicht wieder aufgenommen. Dabei würde es ihr sicher guttun, den Umzugskartons und ungestrichenen Wänden für eine Weile den Rücken zu kehren und ein wenig frische Luft zu schnappen. Kate trank ihren Kaffee aus, ging nach oben, zog ihre Sportsachen an und lief die Straße hinunter in Richtung Port Meadow und Treidelpfad. Am liebsten hätte sie unterwegs nach Susanna gerufen, aber sie hatte keine Lust, sich gleich in den ersten Tagen ihrer Anwesenheit in Jericho einen Namen als Exzentrikerin zu machen. Trotzdem ließ sie sich nicht abhalten, auf der Suche nach ihrer roten Katze über Mauern und unter Hecken zu spähen.

Die Anwohner in der Cleveland Road waren sehr unterschiedlich. Es gab aufwändig renovierte Häuser, deren offene Jalousien den Blick auf polierte Holzböden, helle Möbel und interessante Lichtlösungen freigaben. Dann waren da die Häuser der älteren Leute mit dunkelbraun gestrichenen Türen, gelbem oder beigefarbenem Putz und sorgfältig geschlossenen Gardinen, um neugierigen Menschen nur ja keinen Einblick ins Innere zu ermöglichen. Und schließlich gab es noch die Häuser, an deren Mülltonnen Fahrräder lehnten, die mit Kleinwagen zugeparkt waren und an deren Fenstern bunte, halb zugezogene Vorhänge hingen – hier wohnten Studenten.

Als Kate eine halbe Stunde später wieder in die Cleveland Road einbog – die letzten hundert Meter ging sie langsam, damit ihr Herz wieder zu einer normalen Frequenz fand –, hatte sich die Umgebung deutlich belebt. Autos wurden aus Garagen in die schmale Straße gefahren und Milchflaschen in die Häuser geholt. Kate erreichte ihr Gartentor. Fast gleichzeitig öffnete ein junger Mann das Tor zum Nachbarhaus.

»Morgen!«, grüßte sie.

»Hi«, antwortete er und fügte lächelnd hinzu: »Mülltag.«

Mülltag? War das etwa ein besonderer Gruß in Jericho? Doch dann fielen Kate die Mülltonnen auf dem Bürgersteig ein, die sie auf der Suche nach ihrer roten Katze nicht weiter beachtet hatte. »Oh! Danke für den Hinweis!«

»In den ersten Wochen nach unserem Einzug haben wir die Müllabfuhr regelmäßig vergessen«, sagte der Nachbar. »Und dabei fällt ausgerechnet nach einem Umzug besonders viel Abfall an.« Er wirkte älter als ein Student, aber jünger als Kate selbst.

»Am besten ich schreibe es mir gleich auf, damit ich es nicht noch einmal vergesse.« Sie lächelte. Noch eine Notiz! Als ob an ihrer Kühlschranktür nicht schon mindestens ein Dutzend Merkzettel hingen!

»Ich heiße übrigens Brad«, stellte sich der Nachbar vor, der offenbar keine Eile hatte, an sein Tagwerk zurückzukehren. Brad hatte eine kupferfarbene Haut, schwarzes Haar und dunkelbraune Augen mit beneidenswert langen Wimpern. Wahrscheinlich war er an die Überraschung gewöhnt, die sein Name hervorrief, denn er fügte schnell hinzu: »Mein richtiger Name lautet eigentlich Rohan, außerdem habe ich einen ausgesprochen komplizierten Nachnamen. Irgendwann wurde ich einmal gefragt, woher ich komme, und als ich ›Bradford‹ sagte, taufte man mich schlicht in Brad um.« Seine Erklärung klang, als hätte er sie schon häufig wiederholt.

»Kate Ivory«, sagte Kate. »Ich arbeite zu Hause, daher werden Sie mich hier sicher öfter zu Gesicht bekommen.«

»Ach, Sie auch? Genau wie ich. Ich finde es ganz angenehm zu wissen, dass nebenan ebenfalls geschuftet wird. Mein Partner ist den ganzen Tag unterwegs, und manchmal fühlt man sich ganz schön einsam, wenn man so allein vor sich hin arbeitet, finden Sie nicht?«

Kates Antwort fiel ein wenig vorsichtig aus. Sie hatte keine Lust, sich auf geschwätzige Kaffeekränzchen einzulassen, ehe sie ihren Nachbarn etwas besser kannte. »Mir fällt das eigentlich kaum auf, weil ich meist sehr in meine Arbeit vertieft bin. Und was machen Sie?«, erkundigte sie sich.

»Ich bin Architekt«, antwortete er. »Ich kümmere mich um kleinere Projekte – Umbauten und solche Dinge. Und Sie?«

»Ich bin Schriftstellerin.«

»Müsste ich Sie kennen?« Brad lächelte, als wüsste er, wie klischeehaft seine Frage klang.

»Auf jeden Fall!« Nur keine falsche Bescheidenheit!

»Gut, dann werde ich demnächst bei Blackwell nach Ihren Büchern suchen.«

»Es könnte allerdings sein, dass meine Bücher Ihnen nicht wirklich gefallen«, wandte Kate ein.

»Man kann nie wissen«, erwiderte Brad und gönnte ihr einen herrlichen Wimpernaufschlag. »Ich habe einen sehr breiten Geschmack.«

Kate wollte gerade ihren Garten betreten, als ihr etwas einfiel. »Haben Sie vielleicht zufällig meine Katze gesehen?«

»Ist sie rot, ziemlich hochbeinig und hat weiße Pfoten?«

»Das hört sich sehr nach Susanna an.« Ein vielversprechender Ansatz!

»Die habe ich gestern Abend gesehen, als sie ausgesprochen vorsichtig die Hecke inspiziert hat. Heute Morgen leider noch nicht. Warum? Ist sie fortgelaufen?«

»Ich vermisse sie seit ungefähr neun Stunden. Ich weiß, das sollte nicht beunruhigend sein, aber ich habe Angst, dass sie sich verirrt hat oder zu unserem alten Haus zurückgelaufen ist.«

»Ich werde auf jeden Fall Ausschau halten. Patrick und ich sind große Katzenfans.«

Patrick war vermutlich der zuvor erwähnte Partner, dachte Kate. Sie bedankte sich und ging ins Haus, um zu duschen und sich ein wohlverdientes Frühstück zu gönnen, ehe sie sich wieder der schier endlosen Aufgabe zuwandte, ihr Haus in ein Zuhause zu verwandeln.

Obwohl Kate sich noch nicht entschieden hatte, wie die Zimmer eines Tages aussehen sollten, hatte sie einen Eimer mit ansprechender zartgelber Farbe für Flur und Treppenhaus gekauft. Der erste Eindruck beim Öffnen der Haustür war derart düster gewesen, dass sie sich vorgenommen hatte, diesen Bereich als Erstes zu renovieren, ehe sie sich den Rest des Hauses vornahm. Die Wand zwischen Wohnzimmer und Küche erstrahlte bereits in frischem Glanz, und schon jetzt wirkte der Eingangsbereich völlig verändert. An diesem Tag wollte sie die gegenüberliegende Wand fertig streichen. Kate sah auf die Uhr. Jetzt noch damit anzufangen lohnte sich nicht, denn ihr blieb nicht genügend Zeit, vor ihrem Literaturkurs genug zu schaffen, um den Aufwand des Pinselreinigens zu rechtfertigen. Stattdessen nahm sie sich vor, in den noch nicht ausgepackten Kartons nach den Resten ihrer Küchenausstattung zu suchen.

Kate ging nach oben und unterzog das zweite Schlafzimmer einer genauen Inspektion. Bis jetzt hatte sie sich noch nicht entscheiden können, ob sie diesen Raum zum Arbeitszimmer umfunktionieren sollte oder ob sie doch lieber das Zimmer im Erdgeschoss dafür vorsah, das vom Architekten ursprünglich als Esszimmer geplant war. Sie produzierte selten so festliche Mahlzeiten, dass sie sie in einem eigenen Raum hätte servieren müssen, hingegen lag das Zimmer nah an der Küche, sodass sie sich ohne großen Aufwand regelmäßig mit frischem Koffein versorgen konnte.

Das zweite Schlafzimmer war zwar heller und luftiger, doch auch wenn eines Tages alle Umzugskartons verschwunden wären, würde es ihm vermutlich an Charakter fehlen. Unten befand sich dafür ein funktionstüchtiger Kamin, und Kate stellte es sich sehr nett vor, im Winter vor einem bullernden Feuer zu sitzen. Sie machte sich daran, einen Karton nach dem anderen zu öffnen und seinen Inhalt zu inspizieren.

Zwanzig Minuten später, nachdem sie die gesuchte Kiste gefunden und ausgepackt hatte, schraubte sie einen Haken in die frisch gestrichene Wand und hängte den neuen Spiegel auf. (›Neu‹ war in diesem Fall relativ, denn der Spiegel stammte aus einem Secondhandshop. Er war nicht allzu fleckig und besaß einen hübschen Mahagonirahmen, den Kate sorgfältig gereinigt und poliert hatte.)

Sie trat einige Schritte zurück und betrachtete ihr Spiegelbild. Ihr Haar hatte ein wenig Malerfarbe abbekommen, eine schmale, weiße Strähne, die sie älter machte, als sie eigentlich war – nein, nur distinguierter, verbesserte sie sich. Der Spiegel aber war wirklich gut. Ein leichter Fehler im Glas ließ sie größer und schlanker erscheinen, als sie sich kannte. Genau das brauchte sie jetzt, ehe sie das Haus verließ, dachte sie – eine Extraportion Selbstvertrauen, bevor sie der feindlichen Welt entgegentrat. Spiegel mussten ihrer Meinung nach nicht unbedingt die ungeschminkte Wahrheit preisgeben.

Der Flur war größer und heller als der in der Agatha Street. Die Glasscheiben der Eingangstür ließen viel Sonne herein. Plötzlich fiel Kate auf, dass die Sonne deutlich höher stand, als sie erwartet hatte. Sie ging in die Küche, um auf die Uhr zu sehen. Vor lauter Arbeit hätte sie beinahe die erste Stunde ihres Literaturkurses verpasst! Ihr blieb gerade noch Zeit, eine große, schwarze Mülltüte mit den abgerissenen Tapetenstreifen vollzustopfen, die überall auf dem Boden herumlagen. Schließlich war heute Mülltag, das musste ausgenutzt werden.

Anschließend wusch sie den Staub von Gesicht und Händen, zog eine saubere Jeans und ein ebensolches Sweatshirt an, steckte einen neuen A4-Block und George Eliots Die Mühle am Floss ein und machte sich auf den Weg nach Summertown.

Das Gartentor war nur wenige Schritte von der Eingangstür entfernt. Trotzdem drehte Kate sich um und betrachtete stolz ihr neues Eigentum. Die Haustür war dunkelgrün gestrichen, was sie schleunigst ändern wollte. Der weiße Außenputz sah zwar noch nicht allzu schäbig aus, doch bis zum kommenden Sommer würde sie etwas Geld für einen Neuanstrich sparen müssen. Sie entschloss sich, im Erdgeschoss cremefarbene Leinenvorhänge anzubringen und die Haustür dunkelrot zu lackieren. Rot mit einem leichten Braunschimmer. Und zu beiden Seiten der Eingangstreppe sollten Kübel mit Geranien stehen.

Glücklich über ihren Entschluss, wie sie die Fassade des Hauses gestalten würde, ging Kate eilig die Cleveland Road hinunter und bog in die Walton Street ab. Die Aussicht auf einen strammen Spaziergang an diesem klaren, sonnigen, aber frischen Morgen kam ihr sehr gelegen.

Möglicherweise war ein Literaturkurs ihrer Arbeit zu ähnlich, um wirklich Entspannung zu bieten. Vielleicht hätte sie sich einem völlig anderen Thema wie Musik oder Archäologie zuwenden sollen. Doch Kate hatte sich nie ganz von dem Gefühl freimachen können, dass sie ein Eindringling in der Welt der Worte war. Sie besaß weder einen akademischen Titel, noch hatte sie je im Leben Chaucer oder gar Wordsworth gelesen. Und so hatte sie sich wieder einmal in einem Literaturkurs eingeschrieben. Das Angebot in diesem Semester erschien ihr ausgesprochen interessant; die Leseliste enthielt Romane von der Mitte des neunzehnten bis hin zu Werken aus den ersten Jahren des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Den Namen des Dozenten kannte Kate zwar nicht, doch sie vertraute der Universität, jemanden aufzubieten, der den Kurs spannend gestalten würde.

Leider war die Zeit viel zu knapp, um Kate auch nur einen kurzen Blick in die Geschäfte von Summertown zu gestatten. Sie hatte sich noch nicht daran gewöhnt, dass es in Jericho und dem benachbarten Summertown so viele interessante Shops zu entdecken gab. Nach dem Kurs würde sie sich jedenfalls einen netten Imbiss suchen und vielleicht kurz in der Buchhandlung vorbeischauen. Aber jetzt sollte sie lieber einen Zahn zulegen, dachte sie. Sie überquerte Ewert Place und betrat ein modernes, graues Gebäude.

Kate gab es ein Hochgefühl, und sie verspürte zugleich einen kleinen, nervösen Schauder, wenn sie zum ersten Mal einen neuen Kursraum betrat.

III

Ich war kein sehr einnehmendes Kind.

Für mich beruhte auf dieser Tatsache einer der Gründe, warum meine Mutter mir keine Zuneigung entgegenbrachte. Ich mache ihr keinen Vorwurf deswegen. Sicher verspürte sie die Art von Liebe, die jede Mutter ohne ihr Zutun für ihre Nachkommenschaft empfindet, aber ›Zuneigung‹ ist etwas ganz anderes. Es gibt Menschen, für die wir niemals Zuneigung empfinden können, ganz gleich, für wie intelligent oder tugendhaft wir sie halten.

Schon mit fünf Jahren war ich zu der Ansicht gelangt, dass es einfacher ist, Zuneigung für Menschen zu empfinden, wenn sie gut aussehen. Vielleicht hätte meine Mutter mich mehr geliebt, wenn ich ein hübsches Kind gewesen wäre. Sie hätte mich angesehen, mir zugelächelt und mir über den Kopf gestrichen, wie sie es bei Selina tat. Selinas Haar war weich und blond und forderte Zärtlichkeiten geradezu heraus, während ich nur über einen spröden, braunen Schopf verfügte. Manchmal tätschelte meine Mutter mir vorsichtig den Kopf, als wäre ich ein Hund, von dem bekannt war, dass er öfter einmal die Hand biss, die ihn fütterte.

Meine Mutter liebte alles, was schön war. Sie hatte sich den Ratschlag von William Morris zu Herzen genommen und sich mit ästhetisch ansprechenden Gegenständen umgeben. In ihrem Haus fand sich nichts, das sie nicht für schön hielt. (Lediglich nützliche Dinge nahm sie als nicht in ihren Zuständigkeitsbereich gehörig einfach nicht zur Kenntnis.) Selbst mein Vater sah sehr gut aus; abgesehen davon war er auch intelligent und sehr erfolgreich. Bei gesellschaftlichen Ereignissen pflegte meine Mutter ihn voller Stolz zu beobachten, als wäre sein ausgezeichnetes Aussehen das Wichtigste, was dieser Mann ihr zu bieten hatte. Aber vielleicht unterschätze ich sie in dieser Beziehung. Ich lernte sie nie gut genug kennen, um zu ihren tieferen Gefühlen vorzustoßen, falls sie solche überhaupt besaß. Ich jedenfalls schätzte sie als oberflächlich ein.

Sie besaß zwei entzückende kleine Landschaftsbilder von Cotman, die sie im Flur aufgehängt hatte, wo keine direkte Sonneneinstrahlung herrschte und wo man sie wie zufällig entdecken konnte. Auch eine hübsche Bronzefigur von Adams nannte sie ihr Eigen; sie stand auf ihrem viktorianischen Arbeitstisch. Ich kann mich erinnern, dass sie die Skulptur gern in die Hand nahm und ihre Finger über die bräunlich glänzende Oberfläche gleiten ließ, als wolle sie sie polieren. Um diese Objekte kümmerte sie sich selbst. Die Putzfrau durfte sich nicht einmal in ihrer Nähe aufhalten. Mutter reinigte ihr wertvolles Porzellan in einer separaten Schüssel und trocknete es mit einem besonders weichen Leinentuch ab. Auch ihre Unterwäsche wusch sie grundsätzlich selbst. Zu diesem Zweck benutzte sie eine spezielle, weiße Seife. Sie löste die unparfümierten, fein geraspelten Seifenflocken im Handwaschbecken ihres eigenen Bades in lauwarmem Wasser auf. Ihre Leibwäsche bestand aus zartbraunem, seidenem Crêpe de Chine und war mit cremefarbener Spitze verziert. Ins letzte Spülwasser gab sie immer einige Tropfen Rosenwasser; noch heute assoziiere ich diesen Duft mit dem morgendlichen Erscheinen meiner Mutter. Nach dem Frühstück widmete sie sich als Erstes den Blumen, die im gesamten Haus verteilt in Vasen standen, damit jeder sich an ihnen erfreuen konnte.

Mir ist klar, dass ich nicht in dieses sorgfältig konstruierte Idyll passte. Ich sah eher gewöhnlich aus, hatte eine helle Haut voller Sommersprossen, und mein Haar lag niemals glatt und geschmeidig am Kopf, sondern stand in wilden Wirbeln ab, als hätte ich gerade einen Stromschlag bekommen. Manchmal erhaschte ich Mutters missbilligenden Blick, vor allem als später meine Hände und Füße zu wachsen begannen und sich meine Schultern nach vorn wölbten, um meine schmale Brust zu schützen.

Mein Vater war ein sehr erfolgreicher Anwalt. Was auch sonst? Sich vorzustellen, meine Mutter hätte einen erfolglosen Mann heiraten können, war schier unmöglich. Er zog sich gut an und trug seine Kleider mit der Selbstsicherheit eines Schauspielers. Auch hielt er seinen Rücken ohne sichtbare Mühe gerade und bewegte sich wie ein Athlet.

Manchmal sprach Mutter seufzend von der glänzenden Bühnenkarriere, die sie aufgegeben hatte, um meinen Vater zu heiraten und mich zur Welt zu bringen.

»Ja, Joseph, ich habe es auch für dich getan«, pflegte sie mit besorgtem Gesicht zu sagen.

Wenn sie meinen Namen aussprach, runzelte sie die Stirn. Dann blieb ihr Blick an meinen widerspenstigen Haarwirbeln hängen, wanderte weiter zu den Sommersprossen auf meiner Nase, glitt über meine geröteten Wangen zu den in Falten um meine Knöchel hängenden Socken und gab mir zu verstehen, dass, wenn schon nicht im Fall meines Vaters, so doch zumindest in meinem das Opfer ihrer Karriere bitter und unnötig gewesen war.

Heute, so viele Jahre später, frage ich mich, ob sie wirklich eine so gute Schauspielerin geworden wäre. Zwar zeigte sie sicherlich eine beeindruckende Präsenz und ihre Stimme trug weit, doch sie bewegte sich ohne Grazie. Sie setzte ihre in schmale Schuhe gezwängten Füße bei jedem Schritt fest auf, ihre Knie waren immer leicht gebeugt, und sie reckte ihr Kinn selbstbewusst nach vorn. Die Auswahl an Rollen, die sie hätte spielen können, wäre eng begrenzt gewesen, allerdings hätte sie sicher eine beeindruckende Lady Macbeth abgegeben. Mit einem etwas moderneren Stück jedoch, oder gar einer Komödie, hätte man sie wahrscheinlich überfordert. Sie trug ihre Kleidung bewusst und konnte vor einem Spiegel ihren Gesichtsausdruck verändern, doch weder ihr Körper noch ihr Gesicht waren ganz sie selbst.

Warum sage ich das jetzt? Bisher war mir diese Tatsache nie aufgefallen. Doch wenn ich die Worte auf dieser Seite stehen sehe, halte ich sie für richtig.

Mutter wäre sicher sehr ungehalten gewesen, wenn sie sie hätte lesen können. Und niemals hätte sie mir verziehen, dass ich sie derart durchschaut habe.

Selbst ihre Stimme kann ich heute noch hören: »Wie siehst du bloß wieder aus? Und dieses dumme Gesicht, das du immer machst! Kannst du nicht wenigstens ein bisschen intelligent dreinblicken? Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie ich ein derart lächerliches Kind zur Welt bringen konnte!« Nicht, dass sie unfreundlich zu mir sein wollte! Es war lediglich ihre Verbitterung, die sich in Worten Bahn brach. Rückblickend muss ich feststellen, dass diese Momente verletzender Ehrlichkeit häufiger auftraten, wenn sie trank. Ehe sie den Mund öffnete, tippte sie mit ihrem langen Fingernagel an den Rand des Glases. Dieser leise, wiederholte Klang verursacht mir noch heute eine Art unangenehmer Vorahnung. Wenn ich an meine Mutter denke, fühle ich mich noch immer als Kind.

Merkwürdigerweise bevorzugte sie Rotwein. Meiner Einschätzung nach hätte ein herber, trockener, sehr heller Tropfen eher zu ihr gepasst. Aber nein – sie wählte immer einen Rotwein. Vielleicht war ja doch mehr Wärme in ihr, als ich ermessen konnte, und sie fand in würzigem Tannin und üppiger Fruchtigkeit eine Art vertrautes Gefühl. Auf jeden Fall pflegte sie das Glas mit ihren schmalen Händen zu umschließen, als wolle sie dem Wein seine Wärme entziehen und ihm nicht ihre eigene Wärme zuführen, wie es andere Menschen taten. Sie genoss ihn langsam und kostete jeden aromatischen Schluck aus. Dabei bildete sich der rote Bogen auf ihrer Lippe, den ich in der Nacht, als mein Vater starb, bei ihr bemerkt hatte. Und auch die Linie auf ihrer feuchten rosa Zunge.

3

Kate betrat den Kursraum in der ersten Etage. Ein halbes Dutzend Kursteilnehmer hatte sich bereits einen Platz gesucht. Kate setzte sich so weit nach vorn, dass sie jederzeit einen möglichen Geistesblitz einwerfen konnte, aber weit genug nach hinten, dass es nicht weiter auffiel, wenn sie nichts sagte. Eine oder zwei Teilnehmerinnen kannte sie bereits aus früheren Veranstaltungen, war aber mit keiner so vertraut, dass ihre Konversation über eine Begrüßung hinausging. Sie schien die jüngste Kursbesucherin zu sein, vermutlich, weil die meisten Leute ihres Alters einer vernünftigen Arbeit nachgingen und keine Zeit hatten, an ihren Vormittagen das zu tun, was ihnen Freude machte. Wie bei solchen Kursen üblich, war auch ein einzelner Mann anwesend, der sich in eine Ecke verdrückt hatte und versuchte, möglichst unsichtbar zu sein.

Es war fast zehn Uhr. Kate warf einen erwartungsvollen Blick nach vorn und begann, in ihrem Programm zu blättern. Laut Kursbeschreibung hätte der Dozent ein Mann sein sollen, doch die Person, die das Pult betrat, war eindeutig weiblichen Geschlechts. Und nicht nur das! Verblüfft stellte Kate fest, dass es sich um Faith Beeton handelte, die zum Lehrkörper des Bartlemas College gehörte und mit der sie schon lange befreundet war. Kate wusste, dass Faith eine Expertin auf ihrem Fachgebiet und vermutlich auch eine ausgezeichnete Lehrerin war, aber irgendwie war es ihr unangenehm, dass ausgerechnet sie diesen Kurs leitete. Sie rief zu viele unschöne Erinnerungen wach.

Faith und Kate waren sich zum ersten Mal vor einigen Jahren begegnet, als Kate bei einem Sommerseminar im Bartlemas aushalf. Damals war ein Angestellter der institutseigenen Entwicklungsabteilung vom Turm des Colleges gestoßen worden, und Kate hatte man in diesem Zusammenhang nicht nur bedroht, sondern sogar angegriffen. Wenig später lernte sie weitere Mitglieder des Colleges kennen, die ihr absolut nicht zusagten; schließlich hatte der Tod eines ihrer Nachbarn, der ebenfalls ein Kollege von Faith gewesen war, letztendlich zum Verkauf des Hauses in der Agatha Street und dem Umzug nach Jericho geführt.

Als Kate Faith vor sich am Pult stehen sah, brachen plötzlich die Erinnerungen über sie herein, und sie fragte sich ängstlich, ob die Freundin wieder einmal eine Katastrophe über ihrem Leben heraufbeschwören würde. Faith hatte Kate natürlich ebenfalls erkannt und lächelte sie freundlich an. Kate erwiderte ihr Lächeln, doch Faith wandte sich gleich wieder ihrer Aufgabe zu.

»Zunächst einmal wünsche ich Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Diejenigen, die heute Dr. Jones hier erwartet hatten, muss ich leider enttäuschen. Gestatten Sie zunächst, dass ich mich vorstelle: Mein Name ist Dr. Faith Beeton. Ich gehöre dem Lehrkörper des Bartlemas College an und bin Lektorin für Englische Literatur. Ich habe Ihren Kurs kurzfristig übernommen, weil David Jones während seines Urlaubs in Italien leider einen Autounfall hatte. Er befindet sich inzwischen Gott sei Dank auf dem Weg der Besserung, allerdings wird er mindestens noch für ein Trimester mit der Lehrtätigkeit aussetzen müssen.«

»Aber er wird doch wieder ganz gesund, oder?«, erkundigte sich eine der Kursteilnehmerinnen.

»Seine Frau sagt, dass es ihm – den Umständen entsprechend – schon wieder recht gut geht. Die beiden sind am vergangenen Wochenende nach England zurückgekehrt, was bedeutet, dass er inzwischen auch wieder transportfähig ist.«

»Richten Sie ihm unsere besten Genesungswünsche aus«, fügte eine weitere Teilnehmerin hinzu. »Wir hoffen alle, dass er bald wieder völlig hergestellt ist.«

»Gern.«

Kate fiel auf, wie sehr sich Faith seit ihrem ersten Treffen in der Kapelle des Bartlemas vor einigen Jahren verändert hatte. Damals hatte Faith mit einem Drei-Jahres-Vertrag in der Tasche ihre erste College-Stelle angetreten und verbarg ihre Unsicherheit hinter manchmal etwas rüden, recht deftigen Umgangsformen und der Angewohnheit, jeden, der ihr zuhörte, mit den abstrusesten Fakten zu langweilen. Inzwischen wirkte sie selbstsicher und frei von Komplexen, hatte aber zu Kates Freude ihren extravaganten Kleidergeschmack beibehalten.

»Ich kann mir vorstellen, dass einige von Ihnen enttäuscht sind, dass Dr. Jones diesen Kurs nicht abhalten kann, aber ich werde mein Bestes tun, die Stunden so interessant wie möglich zu gestalten. Sobald wir die nötigen Formalitäten erledigt haben, werden wir uns sofort dem ersten Buch auf Ihrer Leseliste widmen.«

Faith hatte sich nicht an den Schreibtisch gesetzt, sondern ging vor den Teilnehmern auf und ab und schaute jeden Einzelnen so genau an, als wolle sie sich sein Gesicht im Detail einprägen. Einige der Damen starrten intensiv auf ihre noch leeren Schreibblöcke. Sie schienen die Inspektion als unangenehm zu empfinden und vermieden jeden Augenkontakt. »Haben Sie alle den Roman Die Mühle am Floss gelesen?«

Falls jemand es nicht getan hatte, brachte er oder sie jedenfalls nicht den Mut auf, es Faith Beeton zu gestehen. Trotz ihrer ausgesprochen freundlichen Eingangsworte hatten alle bemerkt, dass sie eine sehr beeindruckende Persönlichkeit war. Kate beobachtete sie, als sie den Leuten die unterschiedlichsten Papiere aushändigte und fragte, ob jemand zur Halbzeit des Trimesters eine Pause einlegen wolle. Was war es nur, was Kate an Faith so verwirrend fand? Eigentlich wirkte sie völlig normal mit ihrem kurz geschnittenen, dunklen Haar, ihrem kleinen, spitzen Gesicht und ihrer schlanken, drahtigen Figur. An diesem Tag trug sie einen schwarzen Hosenanzug, in dessen V-Ausschnitt ein knallrotes Top aufblitzte, und lange, goldene Ohrringe. Es musste an dem intensiven Blick ihrer dunkel schimmernden Augen liegen. Sie schien abgenommen zu haben – vielleicht mutete sie sich zu viel zu.

Faith kehrte an ihr Pult zurück und warf einen Blick in ihre Notizen. Die steile Falte zwischen ihren Augenbrauen schien tiefer zu werden, obwohl der neue Kurs gerade erst angefangen hatte und die ergrauten Damen der Mittelschicht ohnehin nicht wirkten, als könnten sie Ärger bereiten.

»Leider gibt es in diesem Trimester eine Neuerung«, verkündete Faith und schwenkte ein Blatt Papier. Kate stellte fest, dass es höchste Zeit war, von ihren gedanklichen Ausflügen zurückzukehren und sich der Realität zu widmen. »Wenn wir weiterhin Zuschüsse von der Verwaltung bekommen wollen, muss jeder Teilnehmer pro Semester einen Essay abliefern. Fünfzehnhundert Worte reichen. Ich denke, das dürfte machbar sein, nicht wahr?«

Genau das, was ich jetzt brauche, dachte Kate. Kaum fange ich an, mein Haus zu renovieren, will jemand etwas Schriftliches von mir. Und ich werde noch nicht einmal dafür bezahlt. Immerhin ist Schreiben mein Beruf! Faith erklärte, dass die Kursgebühren sich verdoppeln würden, wenn sie sich den neuen Modalitäten nicht fügten, und Kate wurde klar, dass sie die Kröte wohl oder übel würde schlucken müssen.

»So, und nun schlagen wie die erste Seite von Die Mühle am Floss auf.«

Kate verstaute soeben ihre Aufzeichnungen in ihrer Tasche, als Faith leise und unaufdringlich neben sie trat.

»Hättest du einen Augenblick Zeit für mich?«, fragte sie.

»Jetzt gleich?«

»Bitte.«