Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

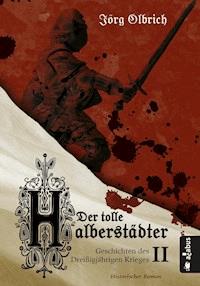

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Geschichten des Dreißigjährigen Krieges

- Sprache: Deutsch

Nach der Schlacht am Weißen Berg 1620 spitzt sich die Lage zwischen Katholiken und Protestanten weiter zu und der Krieg verlagert sich in die Pfalz. Herzog Christian von Halberstadt trifft in Den Haag auf seine Cousine Elisabeth Stuart, die sich dort mit ihrem Gemahl, dem Winterkönig Friedrich V., im Exil befindet. Er verliebt sich in seine Königin und schwört ihr, die Pfalz für sie zurückzuerobern. In Böhmen werden die Güter der unterlegenen Protestanten neu verteilt und Albrecht von Wallenstein gehört zu den großen Gewinnern. Philipp Fabricius scheint sich als Wallensteins Gutsverwalter auf ein ruhiges Leben mit seiner Frau Magdalena freuen zu können. Ein junger Zimmermannsgeselle begibt sich auf Wanderschaft und gerät mitten in die Wirren des Kriegsgeschehens. In weiten Teilen des Reiches kämpfen die Menschen um das nackte Überleben. Verwüstung, Hungersnöte, Armut und Pest kosteten zwischen 1618 und 1648 rund sechs Millionen Menschen das Leben. Der zweite Band der sechsteiligen Romanreihe "Geschichten des Dreißigjährigen Krieges" überzeugt mit historischen Fakten und einer spannungsgeladenen Entwicklung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 668

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jörg Olbrich

Der tolle Halberstädter

Geschichten des Dreißigjährigen Krieges

Band 2

Roman

Olbrich, Jörg : Der tolle Halberstädter. Geschichten des Dreißigjährigen Krieges 2. Hamburg, acabus Verlag 2018

Originalausgabe

ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-621-6

PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-620-9

Print: ISBN 978-3-86282-619-3

Lektorat: Laura Künstler, acabus Verlag

Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag

Covermotiv: Soldat: © vitaly tiagunov, fotolia.com; Leinentuch: https://pixabay.com/de/weiß-stoff-vorhang-transparenz-2130332/

Karte: © Annelie Lamers

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,

Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

_______________________________

© acabus Verlag, Hamburg 2018

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.acabus-verlag.de

Wetzlar, 09. Januar 1621

»Wir werden angegriffen!«

Die wilden Rufe aus der Stadt, die dieser alarmierende Schrei eines Wachen nach sich zog, ließen August Demmer hochschrecken. Der Türmer, dessen Aufgabe es war, am höchsten Punkt der Stadt nach Gefahren Ausschau zu halten und die Bevölkerung zu warnen, zog den Kopf zwischen den blanken und prallen Brüsten hervor, die er eben noch liebkost hatte, und warf ihnen einen letzten, sehnsüchtigen Blick zu. Dann sprang er zum Turmfenster.

»Um Gottes willen«, entfuhr es August, als er die etwa fünfzig Reiter und die mehr als zweihundert Fußsoldaten erblickte, die sich dem Stadttor bereits bis auf weniger als einen Kilometer genähert hatten.

»Was ist los?«, fragte Grete und sah August schmollend an. »Warum machst du nicht weiter?«

»Weil sich gerade eine kleine Armee auf die Tore der Stadt zubewegt.« August schaute das sündige Weib mit schreckensweiten Augen an.

Grete merkte jetzt ebenfalls, dass etwas nicht stimmte. Sie ließ ihren Busen unter ihrer Bluse verschwinden und rückte ihr Gewand zurecht. Dann trat sie neben August und drückte sich dicht an ihn, um ebenfalls aus dem Fenster zu schauen.

»Du Dummkopf! Erkennst du nicht das Banner von Graf Johann, dem Jüngeren, von Nassau-Siegen?«

August spürte den heißen Atem der Frau in seinem Nacken, die jetzt direkt in sein Ohr sprach.

»Es sind kaiserliche Soldaten. Sie werden die Stadt nicht überfallen. Mein Vater wird mit dem Obersten verhandeln. Du wirst sehen. Niemandem wird etwas zu Leide getan.«

Gretes Worte beruhigten August kaum. Er schob sie ein Stück von sich weg und sah das Weib zornig an.

»Das mag für den Stadtrat und die Bürgermeister gelten«, entgegnete er ungehalten. »Für die Bürger bedeutet es aber, dass sie von dem Wenigen, was sie haben, noch den Großteil abgeben müssen.«

»Was kümmert mich der Pöbel?« Grete sah den Türmer verächtlich an.

»Vor wenigen Minuten hast du dich noch von ihm begrabschen lassen.« Augusts Wut wuchs weiter an. Für den Moment vergaß er die Soldaten, welche die Stadttore mittlerweile sicher erreicht hatten. Er wusste nur zu gut, dass Grete als Tochter eines der beiden Bürgermeister von Wetzlar nichts zu befürchten hatte. Für ihn selbst und die meisten anderen Menschen in der Stadt galt das aber nicht.

»Tu nicht so, als hätte es dir nicht gefallen«, gab Grete beleidigt zurück und strich sich eine Strähne ihres dunklen Haares aus dem Gesicht.

August wollte zu einer scharfen Erwiderung ansetzen, schwieg dann aber. Er sah ein, dass ihn ein Streit mit dem Weib jetzt nicht weiterbringen würde. Für sie würde sich nicht viel ändern, er selbst steckte allerdings in größten Schwierigkeiten. Als Türmer von Wetzlar war es nicht nur seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Brände in der Stadt schneller bemerkt wurden, er hätte auch melden müssen, wenn feindlichen Soldaten auf die Stadt zumarschierten. August hatte versagt, und man würde ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Ganz egal, ob sich die Soldaten als Feinde der Stadt erwiesen oder nicht.

»Was glaubst du wohl, wird geschehen, wenn man uns hier oben erwischt?«, stieß er aus. August raufte sich die blonden Haare.

»Es kommt doch niemals jemand die Turmstufen hinauf«, entgegnete Grete von oben herab.

»An normalen Tagen nicht«, gab der Türmer zu. Tatsächlich ging sogar er selbst die 166 Treppenstufen in die Spitze des Kirchturms nur dann nach oben oder unten, wenn er von einem Kameraden abgelöst wurde, oder seinen eigenen Dienst antrat. Verpflegt wurden die Türmer über einen Eimer, der an einer Winde heruntergelassen werden konnte. Auf dem gleichen Weg wurden auch seine Ausscheidungen entsorgt. »Heute ist aber kein normaler Tag! Du wirst den Turm nicht ungesehen verlassen können. Man wird dich fragen, woher du kommst. Wenn jemand erfährt, dass du hier oben bei mir warst, ist es nicht schwer zu erraten, was wir getan haben.« Wollte dieses Weib ihn nicht verstehen?

Ein Ruf von unten zog plötzlich die Aufmerksamkeit der beiden auf sich.

»Es kommt jemand«, flüsterte Grete entsetzt.

»Ich habe es dir doch gesagt«, gab August genauso leise zurück. »Die werden nachsehen, warum ich keinen Alarm gegeben habe.«

»Und was sollen wir jetzt machen?«

»Sei still und versteckt dich auf der Treppe zu den Glocken.«

Grete wollte die Aufforderung des Türmers in dem Augenblick befolgen, in dem der Kopf des Pfarrers vor der Plattform auftauchte. Der Geistliche brauchte nicht einmal eine Sekunde, um zu erfassen, was vor wenigen Minuten hier oben geschehen war.

»Wie kannst du es wagen, den Namen des Herrn mit deinem sündigen Treiben zu beschmutzen?«, schrie der Pfarrer August an, übersprang die letzten Treppenstufen und stürzte sich auf den Türmer.

August hob die Arme, um sich gegen die Schläge des Pfarrers zu wehren, wurde aber immer wieder gegen den Kopf getroffen. Der Geistliche war derart außer sich, dass er sich völlig vergaß. Plötzlich hielt er inne und schaute August überrascht an. Langsam taumelte er zurück und ging zu Boden, ohne auch nur einen Schrei auszustoßen. Entsetzt schaute August zuerst auf das Blut, das aus dem Hals des Pfarrers quoll und sich langsam über den Holzplanken verteilte, und dann auf die rote Klinge in Gretes Hand.

***

»Was führt Euch in unsere kleine Stadt?«, fragte Bürgermeister Borgkamm bewusst unterwürfig. Er war sofort, als er von der Ankunft des Heeres gehört hatte, zum Stadttor geeilt. Wetzlar hatte nicht viele Wachen und sie würden nichts gegen die Übermacht der Soldaten des Grafen von Nassau-Siegen ausrichten können. Darüber hinaus war Wetzlar, wenn auch protestantisch, dem Kaiser treu ergeben und würde sich nicht an den Kriegshandlungen gegen dessen Armee beteiligen.

»Meine Männer sind müde, durchgefroren und hungrig«, antwortete Graf Johann von Nassau-Siegen mit fester Stimme. »Gewährt ihnen Quartier und Verpflegung, und Eure Stadt wird nichts zu befürchten haben.«

»Euren Männern soll es hier an nichts fehlen«, antwortete Borgkamm wohl wissend, dass die Einquartierung der Soldaten die Not der Wetzlarer Bürger noch vergrößern würde. Er betete zu Gott, dass der Graf mit seinem Heer möglichst schnell wieder abziehen würde.

***

»Bist du von Sinnen?« August starrte Grete mit vor Schrecken geweiteten Augen an. »Was hast du getan?«

»Hast du nicht selbst gesagt, wir würden großen Ärger bekommen, wenn man uns hier oben erwischt? Der Pfarrer hätte uns verraten.«

»Du hast ihn ermordet.« Geschockt von der furchtbaren Tat schaute August auf den reglosen Körper am Boden, um den herum sich inzwischen eine große Blutlache gebildet hatte. »Dafür wirst du in der Hölle schmoren«, keuchte er.

»Das werden wir sehen«, entgegnete Grete spöttisch.

August spürte einen leichten Schwindel aufkommen. Nie hätte er es für möglich gehalten, dass Grete zu so etwas fähig war. Sie hatte sich noch nie sehr gottesfürchtig verhalten und ihrem Vater bisher wenig Grund gegeben, stolz auf sie zu sein. Dennoch war August entsetzt von der Kaltblütigkeit, die sie nun zeigte. Die Tat schien ihr Gewissen nicht im Geringsten zu belasten.

»Wir müssen die Leiche hier herausschaffen«, sagte August mit krächzender Stimme.

»Nein«, entgegnete Grete und schüttelte den Kopf. »Den Mord können wir nicht verheimlichen.«

»Dann müssen wir die Stadt so schnell wie möglich verlassen.«

»Ich werde nichts dergleichen tun«, sagte Grete abermals mit einem Kopfschütteln.

»Wie meinst du das?«

»Ich bin die Tochter von Bürgermeister Borgkamm. Glaubst du wirklich, man wird mich verdächtigen, ich hätte den Pfaffen umgebracht? Nein. Niemand wird auf die Idee kommen, dass ich überhaupt im Kirchturm war. Jeder wird denken, dass du den Mann umgebracht hast.«

»Wovon redest du denn da?«, fragte August verärgert. »Ich habe nichts getan.«

»Das wird dir aber niemand glauben.«

Der Türmer sah in Gretes kalte Augen und bekam es mit der Angst zu tun. Dabei war es noch nicht lange her, dass sie gemeinsam im Liebesspiel gefangen gewesen waren. »Ich dachte, wir gehören zusammen …«

»Hast du das wirklich geglaubt?«, entgegnete Grete selbstgefällig. »Hast du wirklich gedacht, dass ein Türmer die Tochter des Bürgermeisters ehelichen kann? So dumm kannst nicht einmal du sein.«

Die Worte wirkten auf August, als hätte das Weib ihm ihr Messer in die Brust gestoßen. Tatsächlich hatte er vorgehabt, irgendwann, wenn er selbst eine bessere Stellung hatte, bei Gretes Vater vorzusprechen. Jetzt erkannte er, dass das teuflische Weib lediglich mit ihm gespielt hatte.

»Du solltest nicht mehr allzu viel Zeit verlieren«, sagte Grete schließlich.

»Was soll ich denn tun?«, fragte August, der sich in diesem Augenblick wünschte, er wäre der Bürgermeistertochter niemals begegnet. Einen Moment lang dachte er darüber nach, sie mit Gewalt zu zwingen, gegenüber ihrem Vater den Mord an dem Pfarrer zuzugeben. Doch selbst dann würde er genauso am Galgen landen wie das Weib. In einem hatte Grete jedenfalls recht: Es blieb nicht mehr viel Zeit.

»Gib mir wenigstens ein paar Münzen, damit ich in eine andere Stadt gehen kann«, forderte August.

»Ich habe nichts bei mir und es ist nicht genug Zeit, Geld zu holen. Du musst dich alleine durchschlagen.« Mit dieser Aussage zeigte Grete dem Türmer, wie gleichgültig ihr sein weiteres Schicksal war. Der verächtliche Blick, den sie ihm zuwarf, sprach Bände. Er hasste sie dafür.

Während sie die Stufen des Kirchturms gemeinsam herunterstiegen, verspürte August einen inneren Drang, das Weib nach unten zu stoßen, ließ es aber bleiben, weil ihre Schreie sicherlich die Wachen anlocken würden. Er wusste, dass es einen geheimen Fluchttunnel gab, der zur verfallenen Burg Kalsmunt führte. Dort wäre er weit genug von der Stadt entfernt, um die Gegend unbemerkt verlassen zu können. Jetzt gereichte es ihm zum Vorteil, dass er die Kirche als Türmer so gut kannte.

»Ich wünsche dir viel Glück«, sagte Grete zum Abschied, doch August sah sie nicht einmal mehr an. Der spöttische Ton in ihrer Stimme bewies, dass ihre Abschiedsworte nicht mehr als eine Floskel waren.

***

August zog die Steinplatte über sich zurück in die richtige Position, und es wurde dunkel. Jetzt fand er zum ersten Mal die Zeit, tief durchzuatmen. Der Eingang zum Tunnel, der ihn bis zur ehemaligen Burg Kalsmunt führen würde, lag in der Gruft der Kirche. Nur wenige Menschen wussten von diesem Gang, der einmal als Fluchtweg angelegt worden war. Hier würde ihn niemand finden.

Schon zu Beginn des Ganges musste August kriechen. Der Weg führte ihn steil nach unten. Vor sich konnte er nichts erkennen und der Lehmboden unter ihm wurde feuchter. Er wusste nicht genau, wo an der Ruine er herauskommen würde und hoffte einfach darauf, dort von niemandem gesehen zu werden.

Schnell war die dünne Kleidung des Türmers völlig durchnässt. Seine gerade knielange Hose und das ärmellose Wams schützen ihn weder vor der Kälte, noch vor den Steinen, die sich immer wieder schmerzhaft in seine Haut bohrten. Er fror entsetzlich und konnte inzwischen nicht sagen, wie weit er bereits von der Kirche entfernt war. Sein Unbehagen nahm mit jedem Meter zu, den er durch die Dunkelheit kroch.

Plötzlich stieß er mit dem Kopf gegen etwas Hartes. Hektisch versuchte er, den Weg vor sich zu ertasten, konnte ihn aber nicht finden. Bitte Gott, stehe mir bei. Wenn der Gang an dieser Stelle eigestürzt sein sollte, würde er hier sterben. Einen Rückweg gab es für ihn nicht.

Für einen kurzen Moment sammelte August seine Kräfte. Dann begann er oberhalb seines Kopfes in der klammen Erde zu wühlen.

Nach endlosen Minuten spürte er, wie seine Hand die Erde durchstieß. Ein kalter Luftzug an den Finger bewies ihm, dass er den Ausgang gefunden haben musste.

Am liebsten hätte August vor Freude geschrien, als er über sich den Sternenhimmel sah. Er hatte es tatsächlich geschafft. Im leichten Schein des Mondes konnte er erkennen, dass er völlig verdreckt war. Sein ganzer Körper sehnte sich nach Schlaf. Noch war er aber nicht in Sicherheit.

Braunfels, 19. Februar 1621

»Willst du meine Magd immer noch freikaufen?«

Der Bauer Ewald Huber lachte Heinrich Wagner dreckig ins Gesicht und zeigte dabei seine beiden vorstehenden Zähne, die ihm zusammen mit den wenigen Haarsträhnen auf seinem Kopf das Aussehen einer Ratte verliehen.

Der Zimmermannslehrling schaute niedergeschlagen auf die rund zwanzig Silbertaler, die nebeneinanderliegend das Hinterteil von Veronika Waldschmidt bedeckten, so dass nur noch wenig von ihrer makellosen, weißen Haut hervorschaute.

»Hast du nicht eben noch großspurig behauptet, du hättest Geld genug?«, fragte Huber weiter und ging ein paar Schritte auf Heinrich zu. »Sagtest du nicht, du würdest für die Magd bezahlen und sie zu deinem Weib machen?« Der Bauer riss den Mund weit auf und lachte schallend. Der Geruch von Fäulnis und Bier schlug Heinrich entgegen, und er musste den Kopf zur Seite drehen.

»Hat es dir die Sprache verschlagen?« Huber ließ nicht locker und schlug Heinrich herausfordernd gegen die Schulter. Der hatte inzwischen längst erkannt, dass es ein sehr dummer Fehler gewesen war, auf den Hof in der Nähe der Braunfelser Stadtmauern zu kommen.

»Ich habe nicht so viele Münzen«, sagte Heinrich kleinlaut und wäre vor Scham am liebsten im Erdboden versunken.

»Warum verschwendest du dann meine Zeit?«, sagte Huber zornig. »Für diese Frechheit hättest du ein paar kräftige Stockschläge verdient. Du kannst froh sein, dass ich deinen Vater gut kenne. Wäre das nicht der Fall, würdest du jetzt eine tüchtige Abreibung bekommen.«

»Ich wusste nicht, dass Ihr so viel Geld verlangt.«

»Weil du ein Grünschnabel bist! Ich will nicht mehr als den üblichen Preis. Wenn jemand eine Magd von einem Hofgut freikaufen will, muss er so viele Taler entrichten, wie nebeneinander auf das Hinterteil des Weibsbildes passen. Ich habe Veronika aus der Gosse geholt und sie großgezogen. Mir steht ein angemessener Preis zu, wenn sie auf einen anderen Hof wechseln soll.«

Huber hatte sich so in Rage geredet, dass Heinrich befürchtete, doch noch eine Tracht Prügel zu beziehen. Die vom Bauern geschilderte Sitte war längst veraltet. Es gab kaum noch Menschen, die sich daranhielten. Wie hätte er wissen sollen, dass sich Huber als derartig verbohrter Holzkopf erweisen würde?

Der Bauer nahm die Münzen von Veronikas Hintern und steckte sie lachend ein.

»Kann ich jetzt endlich aufstehen?«, fragte die Magd.

Sie befand sich etwa in Heinrichs Alter und war dem Achtzehnjährigen aufgefallen, als er sie bei der Feldarbeit gesehen hatte. Ihre zarten Gesichtszüge und die langen rötlichen Haare hatten ihn in seinen Bann gezogen. In seinem Eifer hatte er schon an diesem Tag beschlossen, dass er die Unbekannte heiraten wollte. Nachdem er dann herausgefunden hatte, auf welchem Hof sie arbeitete, war er von seinem Heimatdorf die fünf Kilometer nach Braunfels gelaufen, um sie von dem Bauern freizukaufen.

»Zieh dich richtig an und mach, dass du in die Küche kommst«, befahl Huber und schlug Veronika auf den nackten Hintern, bevor sie ihr Gewand richten konnte.

Die junge Frau ging auf Heinrich zu und gab ihm eine schallende Ohrfeige. »Wie konntest du es wagen, mich einer derartigen Demütigung auszusetzen?«, schrie sie ihn an und spuckte ihm ins Gesicht. »Ich wäre nicht einmal bereit, dein Weib zu werden, wenn du die Taschen voller Silbermünzen hättest. Wage es nie wieder, mir unter die Augen zu treten.«

Wieder brach Huber in schallendes Gelächter aus. Er wollte seiner Magd ein weiteres Mal auf den Hintern schlagen, doch die wich geschickt aus.

Heinrich sah ein, dass nun der Zeitpunkt gekommen war, an dem er den Hof des Bauern Huber verlassen musste. Niedergeschlagen und mit einer schmerzenden Wange machte er sich auf den Heimweg.

***

Heinrich hatte das Haus seiner Eltern noch nicht richtig betreten, als er die zweite Ohrfeige innerhalb von zwei Stunden hinnehmen musste.

»Was hast du Tölpel dir nur dabei gedacht?«, schrie ihn sein Vater an. »Willst du mich ruinieren?«

Er weiß es also schon, dachte Heinrich und sah hilfesuchend zu seiner Mutter. Die saß auf einem Sessel, stopfte ein Loch in der Weste ihres Mannes und würdigte den Sohn keines Blickes.

»Es tut mir leid«, sagte Heinrich und blickte betreten zu Boden.

»Davon kann ich mir nichts kaufen. Willst du mir den Schaden ersetzen, weil die Kunden ausbleiben, nachdem du mich lächerlich gemacht hast?«

Heinrich antwortete nicht. Er wusste, dass jedes weitere Wort von ihm den Zorn seines Vaters weiter schüren würde. Daher blieb er in demütiger Haltung und gesenktem Kopf vor dem Zimmermann stehen. In den letzten Jahren hatte er auf schmerzliche Weise gelernt, dass Georg Wagner keinen Widerspruch duldete.

Der Lehrling fragte sich, wie seine Eltern so schnell von dem Vorfall auf dem Hof von Huber erfahren hatten. Vermutlich hatte der Bauer gleich, nachdem Heinrich sein Gut verlassen hatte, einen Reiter nach Laufdorf geschickt. Er selbst sah nicht ein, warum es falsch gewesen war, mit Huber über die Freigabe der Magd zu verhandeln. Er liebte Veronika Waldschmidt und wollte sie zu seinem Weib nehmen. Wenn er das seinem Vater jetzt aber sagte, würde er sich eine gehörige Tracht Prügel einfangen.

»Ich sehe nur eine Möglichkeit, den Spott von meinem Betrieb fernzuhalten«, sagte Georg Wagner schließlich. »Du wirst Laufdorf morgen bei Sonnenaufgang verlassen und nicht eher zurückkehren, bis Gras über die Sache gewachsen ist.«

»Was?« Heinrich sah seinen Vater entsetzt an. Mit einer Strafe hatte er gerechnet, nicht aber damit, dass er gleich verstoßen werden würde.

»Ich spreche dich frei«, sagte der Meister entschlossen. »Du wirst morgen mit deiner Walz beginnen.«

Heinrich spürte, wie ihm das Blut aus dem Gesicht wich. »Das kannst du nicht tun«, ächzte er.

»Doch. Ich bin dein Meister. In den letzten Jahren habe ich dir alles beigebracht, was ich dir beibringen konnte. Deine Lehrzeit dauert ohnehin bereits viel zu lange.«

Das ist nur so, weil du mir kein Geld für meine Arbeit geben wolltest, dachte Heinrich, war aber nicht so dumm, das auch auszusprechen. »Überall im Reich herrscht Krieg«, sagte der Lehrling stattdessen. »Selbst in Wetzlar wurden bereits Soldaten einquartiert. Wohin soll ich denn gehen?«

»Ich gebe zu, dass die Zeiten schwer sind«, sagte Georg Wagner. »Dennoch bleibe ich bei meiner Entscheidung. Du wirst in allen Städten Arbeit finden, die bereits vom Krieg betroffen wurden.«

Heinrich warf seiner Mutter, die mit bleichem Gesicht auf ihrem Stuhl saß, einen flehenden Blick zu. Auch Eva-Maria wagte es aber nicht, ihrem Gemahl zu widersprechen.

»Was, wenn ich mitten in eine Belagerung hineingerate, oder unterwegs von Söldnern überfallen werde?« Heinrich spürte den Zorn in sich aufsteigen. Was sein Vater von ihm verlangte, kam einem Todesurteil gleich.

»Hier wird es auch nicht mehr lange ruhig bleiben. Du hast selbst gesagt, dass Wetzlar bereits unter den Einquartierungen leidet. Was glaubst du wohl, woher die Soldaten das Essen nehmen werden, wenn sie die Stadt leergefressen haben?«

»Du schickst mich in den sicheren Tod.«

»Rede nicht so dumm daher«, wiegelte Georg Wagner den Einwand seines Sohnes ab. »Du wirst deine Wanderjahre absolvieren. Wage es ja nicht, vor Ablauf von mindestens zwei Jahren nach Laufdorf zurückzukehren. Geh und pack deine Siebensachen zusammen. Du wirst den Ort bei Sonnenaufgang verlassen.«

Heinrich bebte innerlich vor Zorn, kam der Aufforderung seines Vaters aber nach. Auf dem Weg in seine Kammer kam er an seiner drei Jahre jüngeren Schwester Karin vorbei, die auf der Treppe gesessen und alles mit angehört hatte. Jetzt sah sie ihren Bruder aus tränennassen Augen an.

Am nächsten Morgen stand Heinrich beim ersten Hahnenschrei mit fertig gepacktem Bündel in der Küche, wo ihm Eva-Maria Wagner ein Paket mit Wurst und Brot zubereitete. Er hatte gehört, wie seine Mutter in der Nacht leise auf den Meister eingeredet hatte. Der hatte sich jedoch unerbittlich gezeigt und war bei seiner Entscheidung geblieben. Jetzt stand Georg Wagner mit bitterer Miene im Wohnraum und wartete darauf, dass Heinrich endlich fertig wurde.

»So wirst du in den ersten Tagen wenigstens nicht verhungern«, sagte Eva-Maria, reichte ihrem Sohn das Paket und sah ihn traurig an.

Heinrich drückte seine Mutter zum Abschied fest an sich und ging dann zu seinem Vater. »Was ist mit dem Lohn für meine Arbeit in den letzten Jahren?«

»Ein Lehrling bekommt keinen Lohn.«

»Willst du mich wirklich ohne Geld in die Ferne schicken?« Fassungslos sah Heinrich seinen Meister an.

»Du wirst es dir verdienen müssen.«

In diesem Moment stürmte einer der Gesellen in die Stube. »Die Spanier kommen«, keuchte er völlig außer Atem. »Sie rücken direkt auf Braunfels zu.«

Heinrich und Eva-Maria schraken zusammen und selbst Georg Wagner konnte ein kurzes Zucken nicht verhindern. Wenn sein Sohn aber gehofft hatte, dass diese Nachricht den Meister dazu bringen würde, Gnade walten zu lassen, hatte er sich getäuscht.

»Es wird Zeit, dass du aufbrichst«, sagte Georg Wagner ohne eine Spur von Güte in der Stimme.

Heinrich nickte nur. Er nahm sein Bündel, öffnete die Tür und verließ das Haus seiner Eltern ohne ein Wort des Abschieds.

***

Etwa eine Stunde später sah Heinrich vor sich die ersten verfallenen Häuser der ehemaligen Reichsstadt Wetzlar. Wehmütig blickte er auf die Ruinen der Vororte, die ihren Glanz schon lange verloren hatten. Für einen jungen Zimmermann gab es hier viel Arbeit. Leider fehlten die Menschen, die diese auch bezahlen konnten.

Einst war Wetzlar eine reiche Stadt gewesen. Über Jahrhunderte hinweg hatte der Eisenabbau den Bürgern Reichtum und Wohlstand beschert. Zwar gab es noch immer reiche Vorkommen des kostbaren Erzes, doch war der Abbau schwieriger geworden, und die Unternehmer hatten sich in andere Gebiete zurückgezogen. Damit hatte der langsame Verfall der Stadt begonnen. Selbst die mächtige Kirche, die zu einem Wahrzeichen hatte werden sollen, wurde nie fertig gestellt, obwohl man Jahrhunderte daran gearbeitet hatte.

Weil Heinrich um das kaiserliche Heer wusste und er außerdem befürchtete, sein Vater könne erfahren, wenn er sich in Wetzlar aufhielt, passierte er den Ort und setzte seinen Weg fort. Der kalte Wind zog ihm bereits in jede Pore, obwohl er die recht dicke Kluft trug, die ihn als Zimmermannsgesellen erkennen ließ. Er zog sich seinen schwarzen Schlapphut so tief ins Gesicht wie möglich und steckte die Hände in die großen Seitentaschen seiner Schlaghose, in der er während der Arbeit sein Werkzeug bei sich trug.

Georg Wagner hatte seinem Sohn keine Ziele genannt, die er während seiner Wanderjahre ansteuern sollte. Nach den Regeln der Zunft hätte er ihm aber zumindest einen Meister nennen müssen, den er aufsuchen konnte. Heinrich hatte von seinem Vater nicht einmal ein Empfehlungsschreiben bekommen.

Am Nachmittag des ersten Tages seiner Walz erreichte er Gießen. Nachdem er mit Hilfe eines Schaugesellen Ausschau nach geeigneten Betrieben gehalten hatte, betrat er die Werkstadt von Hannes Baumgarten und hoffte, hier eine Anstellung zu finden, die ihm wenigstens über den Winter half. Seine Wanderung wollte er dann im Frühjahr fortsetzen.

»Gott zum Gruße, Meister Baumgarten«, begrüßte Heinrich den Mann, als er ihn an seiner Hobelbank erblickte.

Der Angesprochene drehte sich um und sah den Besucher überrascht an. »Ein Wandergeselle im Winter? Was treibt dich zu dieser Jahreszeit in meinen Betrieb?«

»Ich bin heute erst in Gießen eingetroffen«, antwortete Heinrich. »Der Schaugeselle sagte mir, dass Ihr der beste Zimmermann in der Stadt seid.«

»Soso, sagt er das. Ich frage dich noch einmal: Was treibt dich im Winter hierher? Bist du bei deinem letzten Meister herausgeflogen?«

»Nein, Meister Baumgarten. Ich habe meine Walz heute Morgen erst begonnen. Ich stamme aus Laufdorf und habe meine Lehrjahre bei Georg Wagner verbracht.«

»Ich kenne deinen Meister. Umso mehr überrascht es mich, dass er einen Gesellen im Februar freispricht.«

»Er ist mein Vater.«

»Dann überrascht es mich umso mehr.«

Heinrich war klar, dass Hannes Baumgarten ihn unverrichteter Dinge fortschicken würde, wenn er ihm die vollen Beweggründe seines Vaters darlegte. Er berichtete dem Meister daher nur, dass ein spanisches Heer auf dem Weg nach Braunfels sei, und Georg Wagner ihn aus dem Kriegsgebiet herausbringen wollte.

»In dem Fall kann ich die Entscheidung nachvollziehen«, sagte Baumgarten zu Heinrichs Erleichterung. »Ich kann dich allerdings nicht länger als eine Woche bei mir behalten«, sagte der Meister und sah den jungen Gesellen bedauernd an. »Im Winter gibt es in der Stadt wenig zu tun, und die Arbeit auf den Dächern ist zu gefährlich.«

»Ich wäre Euch dankbar, zumindest diese Zeit in Eurem Betrieb arbeiten zu dürfen.«

Den Haag, 13. April 1621

»Seid Ihr Eurer Cousine schon einmal begegnet?«, fragte Landgraf Moritz von Oranien-Nassau.

»Nein.«

»Ihre Schönheit und ihre Anmut sollen atemberaubend sein.«

»Ich weiß nur, dass sie eine Königin ohne Reich ist.« Herzog Christian von Braunschweig ritt gelangweilt neben dem Landgrafen her, der eine Vertretung der niederländischen Generalstände aus Den Haag anführte, um den böhmischen König Friedrich V. und seine Gemahlin Elisabeth Stuart zu begrüßen. Zunächst hatte der Herzog nicht mitreiten wollen, sich dann allerdings von Moritz dazu überreden lassen. Trotz seines noch jungen Alters hatte der Halberstädter klare Vorstellungen von seiner Zukunft, in der er sich als mächtiger Feldherr sah. Friedrich aus der Pfalz sah er als Feigling an, der vor seinen Feinden davonlief.

»Ihr werdet anders über sie denken, wenn Ihr sie erst kennengelernt habt.« Der Landgraf hob eine Augenbraue und betrachtete Christian abschätzend.

»Ich bin der Meinung, dass Friedrich in der Pfalz um seine Kurwürde kämpfen sollte, wenn er diese nicht auch noch verlieren will.« Der Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel spuckte verächtlich auf den Boden. Die aufrechte Haltung und die leicht hochgezogenen Augenbrauen zeigten die Überheblichkeit, die der junge Halberstädter seinen Mitmenschen gegenüber an den Tag legte.

»Es ist nicht seine Schuld, dass er aus Böhmen fliehen musste. Und erst recht nicht die Eurer Cousine.«

Christian antwortete nicht. Er wusste, dass Moritz den Kampf um die Pfalz nur ungern abgebrochen hatte und am liebsten dorthin zurückgekehrt wäre. In diesem Punkt war der Herzog von Braunschweig mit dem Landgrafen einer Meinung. Als Rittmeister hatte er ein Heer von fast vierhundert Reitern angeführt. Sie hatten mehrere Kämpfe gegen die Spanier ausgefochten und deren Oberst Spinola dabei in arge Bedrängnis gebracht. In der Nähe von Worms hätten sie beinahe einen entscheidenden Sieg errungen.

Nachdem die evangelische Union sich aber aus den Kämpfen in Hessen und der Rheinpfalz herausgehalten hatte und inzwischen kurz vor der Auflösung stand, hatte Moritz von Oranien-Nassau den Rückzug befohlen, um sein Heer nicht völlig aufzureiben. Hinzu kam, dass der zwölfjährige Friedensvertrag zwischen Spanien und den Niederlanden bald auslief, und die Truppen somit zur Verteidigung des eigenen Landes benötigt wurden.

Sehr zum Unwillen seiner Mutter war Christian daraufhin nicht nach Halberstadt zurückgekehrt. Diese wünschte sich, er würde genau wie sein Bruder Friedrich Ulrich in der Heimat bleiben, wo Christian bereits im Alter von siebzehn Jahren das Amt des Bischofs übernommen hatte. In der kurzen Zeit in dem Amt hatte er die Kirche und deren Oberhäupter hassen gelernt und sich dem Krieg zugewandt. Jetzt saß er bereits seit mehreren Wochen in Den Haag und wartete darauf, dass man ihm endlich eine ehrenvolle Aufgabe übertrug.

Inzwischen hatten Moritz und seine Begleiter den Ort erreicht, an dem sie das vertriebene Königspaar in Empfang nehmen wollten.

»Wie lange werden uns Friedrich und sein Gefolge noch hier warten lassen?«, fragte Christian.

»Es kann nicht mehr lange dauern«, entgegnete Moritz ungehalten. Obwohl sich die beiden schon seit einigen Jahren kannten und inzwischen gut befreundet waren, reagierte der Landgraf noch immer verärgert auf die Aufmüpfigkeit des jungen Herzogs. Wenige Minuten später kündigte eine Staubwolke am Horizont die Ankunft der Königsfamilie an.

Christian wollte das Moritz gegenüber nicht zugeben, war allerdings doch gespannt darauf, seine Cousine und ihren Gemahl kennenzulernen. Sie waren etwa in seinem Alter und hatten in Böhmen eine schreckliche Zeit erlebt.

Die Kutsche des Königspaars hielt an, und Christian schaute belustigt zu, wie der Landgraf von seinem Pferd stieg und seinen Gästen die Tür aufhielt. Der Herzog hatte Moritz kämpfen gesehen und wusste, wie gnadenlos er gegen seine Feinde vorging. Das Gehabe, welches er jetzt an den Tag legte, kannte Christian nicht von ihm.

Als Erster stieg Friedrich aus. Der Kurfürst der Pfalz wirkte gebrochen und müde. Die Strapazen der monatelangen Flucht waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen und nur die standesgemäße Kleidung sprach noch von seiner adeligen Herkunft. Ganz anders Elisabeth Stuart. Als sie die Kutsche verließ, hatte Christian nur noch Augen für seine Cousine. Ihre Schönheit, die noch atemberaubender war, als es die schillerndsten Erzählungen hatten erwarten lassen, schien ungebrochen. Sie strahlte Würde und Erhabenheit aus. Dazu einen Glanz, wie ihn der junge Herzog bei noch keinem Weib gesehen hatte. Nichts an ihrem Äußeren wies auf die Strapazen hin, die sie in der langen Zeit nach dem Fall Prags hatte erleiden müssen. Ihre seidigen Haare schienen zu leuchten, ihre hellen Augen strahlten.

Elisabeth half ihren vier Kindern aus der Kutsche und wandte sich erst dann den Gesandten der Stadt Den Haag zu. Christian verliebte sich augenblicklich in das Lächeln, das ihm seine Cousine zuwarf, und merkte erst jetzt, dass er sie die ganze Zeit über mit offenem Mund angestarrt hatte. Verlegen zupfte er an seiner ausladenden Halskrause. Er wusste, dass er sie niemals besitzen konnte. Aber in diesem Moment entschloss er sich, seiner Königin zu dienen.

***

An den nächsten drei Abenden gab es prächtige Empfänge im Schloss von Den Haag. Der niederländische Adel versammelte sich, um das Königspaar aus der Pfalz kennenzulernen. Landgraf Moritz von Oranien-Nassau bat den Herzog aus Braunschweig, an diesen Empfängen teilzunehmen, was dieser nur zu gerne tat, war er doch so in der Nähe seiner geliebten Cousine.

Jedes Wort, das Elisabeth an den Herzog von Braunschweig richtete, verursachte ein Brennen in seinem Bauch, das sich bis zum Hals hochzog und ihm das Sprechen fast unmöglich machte. Die englische Königstochter schien sich schnell an das Leben im niederländischen Exil zu gewöhnen. Dass sie nur englisch sprach, machte Elisabeth für Christian noch geheimnisvoller und erhabener.

Die Generalstände hatten dem Königspaar ein Haus in der Nähe des landgräflichen Schlosses zugewiesen. Dieses wurde jetzt unter Anleitung des pfälzischen Oberhofmeisters Albrecht von Solms eingerichtet, damit es den Bedürfnissen von Elisabeth und Friedrich entsprach.

Am dritten Abend wurde es Christian zu viel. Er saß zu weit von seiner Cousine entfernt, um ein Gespräch mit ihr führen zu können. Die anderen Gäste interessierten ihn nicht. Der Herzog nahm seinen Weinkelch und trat auf die Terrasse des Schlosses. Dort traf er auf Friedrich V., der gedankenverloren an einer Säule stand.

»Was bereitet Euch Kummer?«, sprach Christian den Gemahl seiner Cousine an. Er beneidete ihn darum, dass er jeden Tag mit Elisabeth zusammen sein durfte, schob diesen Gedanken allerdings zur Seite. Wenn er sich mit dem böhmischen König, als den Friedrich sich selbst immer noch sah und auch kein Geheimnis aus dieser Auffassung machte, gut hielt, kam er auch näher an Elisabeth heran.

»Ich bin ein König ohne Reich und auf die Almosen meiner Verwandten angewiesen.«

»Noch seid Ihr der Kurfürst der Pfalz.« Christian war von der Offenheit des Königs überrascht und entschloss sich, die Gelegenheit zu nutzen, um mehr über die Lage Friedrichs zu erfahren.

»Auch diese Würde wird nicht mehr lange mein sein. Herzog Maximilian setzt alles daran, die Pfalz zu unterwerfen. Er wird nicht eher ruhen, bis er selbst vom Kaiser zum Kurfürsten ernannt wird.«

»Ihr dürft das nicht zulassen und müsst die katholische Liga aus der Pfalz vertreiben. Stellt ein Heer auf und schickt es gegen Maximilian und Tilly! Ich werde Euch als Offizier dienen und dabei helfen, den Feind zu bezwingen.«

»Es gibt bereits ein Heer, das sich der katholischen Liga in der Pfalz entgegenstellt.«

»Ihr meint Graf Ernst von Mansfeld.«

»Er wird in meinem Sinne handeln.«

»Wird er das wirklich?«, gab Christian zweifelnd zurück. »Wenn die Truppen kein Geld bekommen, wird auch Mansfeld überlegen müssen, ob er sich es leisten kann, weiterhin für Eure Sache zu kämpfen.«

»Noch habe ich Verbündete in England und den Niederlanden, die mich auch finanziell unterstützen«, antwortete Friedrich trotzig.

»Wenn Mansfeld zu Herzog Maximilian oder den Spaniern überläuft, haben wir ein weiteres Heer, das gegen uns steht.«

»Genau deshalb darf dies nicht geschehen. Böhmen habe ich verloren, um die Pfalz will ich kämpfen. Elisabeth hat es nicht verdient, ihr Leben im Exil zu verbringen.«

In diesem Punkt gab Christian dem Kurfürsten recht, traute ihm aber nicht zu, aus eigener Kraft gegen Maximilian oder Ferdinand vorzugehen.

»Wäre es nicht möglich, den Krieg jetzt zu beenden?«, fragte Christian, der wusste, dass der Kaiser ein dahingehendes Angebot gemacht hatte.

»Der spanische Hof will, dass ich zu Gunsten meines ältesten Sohnes als Kurfürst der Pfalz abdanke.«

»Wäre das eine Option?«

»Nein. Heinrich Friedrich müsste nach Wien gehen und würde dort in der Familie des Kaisers aufwachsen. Ferdinand hätte dann genauso das Sagen über die Kurpfalz, wie wenn er sie erobern würde.« Trotz Friedrichs offensichtlichem Kummer bemühte er sich sehr um einen sachlichen Tonfall.

»Was sagt Eure Gemahlin dazu?«

»Elisabeth würde nie zustimmen, dass unser Sohn uns verlässt, auch wenn ihr Vater genau dies von ihr verlangt. Heinrich ist gerade erst sieben geworden.«

Friedrich nahm einen Schluck Wein und sah Christian niedergeschlagen an. »Alles, was ich mir wünsche, ist ein friedliches Leben mit meiner Gemahlin und den Kindern. Ich hätte Heidelberg niemals verlassen dürfen.«

»Ihr dürft die Hoffnung nicht aufgeben. Noch ist die Pfalz nicht verloren.« Kurz darauf nickte Christian dem Kurfürsten zum Abschied zu und begab sich dann auf den Weg in seine Gemächer. Er war fest entschlossen, etwas zu unternehmen. Nicht für den schwächlichen Friedrich, der in Christians Augen in Prag nicht mehr als ein Handlanger der protestantischen Stände gewesen war, aber für Elisabeth.

***

Mit jedem weiteren Tag in Den Haag wurde Christian des Hoflebens überdrüssiger. Es gab nichts zu tun, und auch die Reiter seiner Leibgarde zeigten, wie sehr sie sich langweilten. Elisabeth, die ihm den einen oder anderen Moment hätte versüßen können, sah er nur selten. Die böhmische Königin lebte zurückgezogen in ihrem Hof und widmete ihre ganze Leidenschaft der Einrichtung ihres Hauses und der Erziehung der Kinder. Wie Christian von Friedrich erfahren hatte, war sie wieder guter Hoffnung, auch wenn es ihr noch nicht anzusehen war.

An einem warmen Frühlingstag entschloss sich Elisabeth, mit zwei ihrer Hofdamen auszureiten und sich die Nordseeküste anzusehen, die nicht weit von Den Haag entfernt war. Friedrich musste Christian nicht lange bitten, die Damen gemeinsam mit ihm selbst zu begleiten. Für das Lächeln, das der Herzog an diesem Tag von seiner Königin geschenkt bekam, wäre er bereit gewesen zu töten.

Um seine Königin jederzeit im Blick zu haben, ritt Christian ein Stück hinter Elisabeth und ihren Begleiterinnen. Er sah, wie sie, ohne es zu bemerken, einen Handschuh verlor, ritt zu der Stelle und hob das samtweiche Stück auf. Erst jetzt bemerkte Elisabeth ihren Verlust und forderte ihren Vetter auf, ihr den Handschuh zu reichen.

Christian dachte gar nicht daran, stieg zurück auf sein Pferd und lächelte Elisabeth zu. »Mylady, ich behalte diesen Handschuh bei mir. In der Pfalz werde ich ihn Euch zurückgeben.« Der Herzog von Braunschweig war fest entschlossen, dieses Versprechen auch einzulösen und drückte das kostbare Stück an sich wie einen Schatz.

Ungarn, 10. Juli 1621

Hermann Scheidt hatte genug vom Krieg. Das Elend, welches er tagtäglich mit ansehen musste, konnte er kaum noch ertragen. Er selbst war abgemagert bis auf die Knochen. Hunger und Krankheiten hatten seinen Körper ausgemergelt. Der Reichtum, den er sich beim Eintritt in die Armee erhofft hatte, war ausgeblieben. Außer seinem Pferd, den Waffen und der Kleidung, die er am Leib trug, besaß er lediglich noch drei silberne Reichstaler, die er in den Saum seines löchrigen und verschmutzen Wamses eingenäht hatte. Zu wenig, um sein Dasein als Söldner beenden zu können, ohne zu verhungern.

Als Graf von Buquoy den Kaiser nach der Schlacht am Weißen Berg um seine Entlassung gebeten hatte, war auch in Hermann die Hoffnung entstanden, bald nach Wien zurückkehren zu können. Ferdinand II. konnte seinen Feldherrn aber überreden, seinen Dienst fortzusetzen, indem er ihm unter anderem die Herrschaften Gratzen, Rosenberg und Sonnberg verlieh und von Buquoy so zu einem reichen Mann machte.

Zu Beginn des Jahres waren die Kaiserlichen daraufhin in Richtung Ungarn gezogen, um Bethlen Gábor in Mähren aufzuhalten. Sie hatten Pressburg eingenommen und dort einen habsburgischen Statthalter eingesetzt. Für Hermann war Wien, und damit auch seine große Liebe Anna Winter, in weite Ferne gerückt. Der ehemalige Schmied hatte die Hoffnung inzwischen aufgegeben, dass er die junge Frau jemals wiedersehen und ehelichen konnte. Sicher hatte sie sich schon längst über den Verlust des einfachen Söldners hinweggetröstet. Die beiden hatten sich nach der Belagerung Wiens kennengelernt und waren sich in der kurzen gemeinsamen Zeit nähergekommen.

Hermann, der mittlerweile zum Feldwebel befördert worden war, lag auf seinem Schlafplatz in der Nähe eines Lagerfeuers und versuchte vergeblich einzuschlafen. In dieser Nacht hatte er keine Wache und wollte die Möglichkeiten nutzen, einmal nicht nach wenigen Stunden wieder geweckt zu werden. Seine düsteren Gedanken ließen ihm aber keine Ruhe und hielten ihn wach.

Die Kaiserlichen unter von Buquoy belagerten bereits seit fast einer Woche die Burg Neuhäusel in Ungarn. Die feindlichen Soldaten verschanzten sich in zwei Festungsanlagen. Diese lagen in einem sumpfigen Gebiet an der rechten Seite des Flusses Nitra und waren mit breiten Wassergräben umzogen, die es den Angreifern unmöglich machten, schnell an die mächtigen Wände des Bollwerkes zu gelangen. Als das kaiserliche Heer eingetroffen war, hatten die Ungarn sie mit massiven Kanonen unter Beschuss genommen. Weil sie die Burg nicht mit Gewalt einnehmen konnten, hatte von Buquoy befohlen, die Feinde so lange zu belagern, bis sie die Festung freiwillig verließen.

Das Alarmsignal eines Trompeters zerschnitt die nächtliche Ruhe und trieb Hermann und seine Männer auf die Beine.

»Zu den Waffen«, schrie Hermann, noch bevor er überhaupt wusste, was geschehen war. Zunächst konnte der Feldwebel in der düsteren Nacht nichts erkennen. Dann nahm er in der Nähe der Wassergraben schemenhafte Gestalten wahr.

Auch im Zelt des Feldherrn von Buquoy hatte man mitbekommen, dass sich bei den Ungarn etwas tat. Der Graf und seine rechte Hand Rudolf von Tiefenbach stürmten ins Freie und sahen sich nach dem Grund des Alarms um.

»Die Ungarn versuchen einen Ausfall«, sagte Hermann und befahl seinen Männern ihm zu folgen. »Wir müssen sie aufhalten!«

Die Befehle von Buquoys hallten über den Platz und mischten sich unter die Schreie der ersten Nahkämpfe. Dann krachten auch die ersten Musketen los. Im durch das Schießpulver verursachten Nebel konnte Hermann immer weniger erkennen. Der beißende Schwefelgestank schmerzte in seinem Rachen. Er wagte es nicht, seine Waffe auf die Schemen in der Dunkelheit zu richten, weil er Angst davor hatte, seine eigenen Kameraden zu treffen. Während er noch zögerte, tauchte ein Ungar direkt neben ihm auf.

In letzter Sekunde schaffte es Hermann, seinen Degen zu ziehen, und die Klinge mit der seines Widersachers zu kreuzen. Bevor der Ungar ein weiteres Mal ausholen konnte, drosch Hermann auf ihn ein und brachte ihn so in große Bedrängnis. Jetzt gereichte es dem Feldwebel zum Vorteil, dass er durch die zahlreichen Schlachten und Scharmützel deutlich kampferfahrener war als sein Gegner.

Mit schnell aufeinanderfolgenden Hieben gelang es Hermann schließlich, seinen Widersacher zu entwaffnen. Töten wollte er ihn nicht und trat ihm stattdessen mit dem Stiefel gegen die Schläfe, damit er bewusstlos wurde. Im gleichen Moment krachte direkt neben seinem Kopf die Muskete eines Kameraden los. Der Feldwebel hatte das Gefühl, sein Kopf würde bei dem Lärm zerplatzen. Danach hörte er nur noch ein Pfeifen und nahm die Geräusche um sich herum nicht mehr wahr.

Der Söldner schlug ihm entschuldigend auf die Schulter und stürzte sich dann genau wie sein Feldwebel wieder ins Kampfgetümmel. Zunächst war Hermann von einer kleinen Gruppe ausgegangen, die einen verzweifelten Ausbruch versuchte. Jetzt musste er erkennen, dass immer mehr Männer aus der Burg Neuhäusel herausströmten. Die meisten suchten ihr Heil in der Flucht. Einige der Ungarn stürzten sich allerdings todesmutig auf die Belagerer, um ihren Kameraden die nötige Zeit zu verschaffen.

Hermann lief weiter auf die Festung zu und war entsetzt, in welchem Ausmaß ihr Lager verwüstet worden war. Die Kaiserlichen waren von dem Ausfall völlig überrascht worden. Hermann sah einige seiner Kameraden reglos auf dem Boden liegen. Eine kleine Einheit war sogar an ihrem Schlafplatz am Feuer erwischt worden. Weil die ganze Szenerie für Hermann geräuschlos ablief, kam ihm das Durcheinander um ihn herum unwirklich vor und es fiel ihm umso schwerer sich auf die noch immer vorhandene Gefahr einzustellen.

Gemeinsam mit seinen Männern stellte sich der Feldwebel einer Gruppe Ungarn entgegen, die ihnen zahlenmäßig leicht unterlegen waren. Schnell merkten sie, dass sie gegen die Übermacht nicht bestehen konnten und versuchten, um die Kaiserlichen herumzulaufen. Hermann zog seine Muskete und schoss auf die Flüchtenden, konnte aber, genau wie die Männer, die seinem Beispiel folgten, keinen Erfolg erzielen.

Hermann versammelte seine Leute um sich herum. Standen sie vor wenigen Augenblicken noch mitten im Kampfgetümmel, war es jetzt in ihrer direkten Nähe ruhig geworden. Dennoch fiel es dem Feldwebel schwer, einen Überblick über die Lage zu gewinnen. Der Rauch aus den Musketen war noch dichter geworden, und am Himmel standen kaum Sterne. Der Feuerschein im Lager reichte nicht aus, um mehr als ein paar Meter weit zu sehen. Langsam kehrte zumindest Hermanns Gehör zurück, und er war wieder in der Lage, sich mit den anderen Soldaten zu unterhalten.

»Irgendetwas ist bei Buquoy passiert«, wies einer der Männer Hermann auf den Krach hin, der aus der Nähe des Zeltes ihres Feldherrn zu hören war.

»Ich werde nachsehen«, sagte der Feldwebel. »Ihr bleibt hier und deckt diese Flanke. Ich will nicht noch einmal von einem Angriff der Ungarn überrascht werden!«

Hermann kam zum Zelt der Heeresführung und sah gerade noch, wie zwei Männer Graf von Buquoy ins Innere trugen. »Was ist passiert?«, fragte er einen der Hauptleute.

»Ich weiß nur, dass der Feldherr von einer Kugel in den Bauch getroffen wurde.«

»Wie konnte das passieren?« Der Schock traf Hermann wie ein Schlag.

»Eine Gruppe von Ungarn kam mitten ins Zentrum unseres Lagers. Sie müssen durch die schlechte Sicht von ihrem ursprünglichen Ziel abgekommen sein. Unsere Männer haben sie erschlagen. Leider erst, nachdem sie eine Salve aus ihren Musketen abfeuern konnten.«

»Kann ich etwas tun?« Es kostete Hermann große Mühe, gegenüber seinem Vorgesetzten zu verbergen, wie sehr ihn die Nachricht über von Buquoys Verwundung mitnahm.

»Sorgt dafür, dass das Lager abgesichert wird und niemand mehr rein oder raus kommt.«

»Zu Befehl!«

Hermann hatte den Grafen von Buquoy als gerechten Heerführer kennengelernt, der sich um seine Männer kümmerte. Wenn die Kaiserlichen jetzt ihren Anführer verloren, würde das einen großen Vorteil für die Truppen von Bethlen Gábor bedeuten, der sich immer mehr in Richtung Böhmen vorkämpfte.

Als er zurück bei seinen eigenen Männern war, stellte er fest, dass der Ausfall der Belagerten zurückgeschlagen worden war. Sicher war einigen die Flucht gelungen, aber ein großer Teil ihrer Feinde lag tot auf dem Schlachtfeld. Wie Hermann später erfuhr, war ihnen der Rückzug in ihre Festung abgeschnitten worden.

Der Feldwebel ließ die Wachen verdoppeln und setzte sich mit dem Rest seiner Männer ans Feuer. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, spürte er jetzt, wie die Kälte durch die Löcher in seiner Kleidung kroch. Auch die anderen zeigten sich geschockt, als Hermann von der Verwundung des Feldherrn berichtete. An Schlaf war in dieser Nacht nicht mehr zu denken. Sie saßen schweigend zusammen und jeder hing seinen Gedanken nach.

Mit den ersten Sonnenstrahlen setzte auch das Treiben im Lager wieder ein. Erst jetzt erkannte der Feldwebel, wie groß der Schaden des nächtlichen Scharmützels wirklich war. Zelte waren eingefallen, Wagen umgestoßen und überall lagen Tote. Mehrere Gruppen liefen mit Karren über den Platz und sammelten die Leichen ein, um sie dann auf einer Fläche hinter dem Lager zu stapeln. Hermann erkannte voller Entsetzen, dass es sich bei mehr als der Hälfte um Kaiserliche handelte.

»Feldwebel Scheidt?«, hörte Hermann plötzlich eine Stimme.

»Ja!«

»Ihr sollt Euch sofort bei Rudolf von Tiefenbach melden.«

Hermann zögerte nicht, dem Befehl seines Vorgesetzten nachzukommen und folgte dem Boten. Er fürchtete, dass es nichts Gutes zu bedeuten hatten, wenn ihn von Buquoys rechte Hand zu sich rief. Mit einem flauen Gefühl im Magen trat er an der Wache vorbei ins Zelt des Feldherrn. Zu seiner Überraschung war von Buquoy nicht anwesend. Er hatte erwartet, den Spanier auf seinem Lager liegen zu sehen. Offensichtlich waren seine Verletzungen doch ernster und man hatte ihn in ein anderes Zelt gebracht.

»Ihr habt mich rufen lassen«, sagte Herrmann, als sich Rudolf von Tiefenbach zu ihm umdrehte.

»Graf von Buquoy ist heute Nacht einer Schusswunde erlegen«, sagte der Offizier ohne lange Vorrede. »Ich habe bereits Boten nach Wien gesandt, die dem Kaiser diese traurige Nachricht überbringen werden. Ihr reitet mit zwei Eurer Männer nach Prag und überbringt seiner Witwe einen Brief von mir. Eine weitere Nachricht übergebt Ihr an Karl Fürst von und zu Liechtenstein, der derzeit die Geschicke in Prag lenkt. Danach reitet Ihr an die Grenze Böhmens zur Oberpfalz. Dort werdet Ihr ein weiteres Schreiben an General von Tilly übergeben und in dessen Dienste eintreten.«

»Wann sollen wir aufbrechen?«

»Sofort.«

Hermann stellte die Anordnungen seines Vorgesetzten in keinster Weise in Frage. Er bewunderte von Tiefenbach dafür, wie gefasst er agierte. Ihn selbst verunsicherte die Nachricht vom Tod des spanischen Feldherrn sehr. Sicher war auch der Heerführer innerlich bei Weitem nicht so ruhig, wie er Hermann gegenüber tat. Es verwunderte ihn, dass Rudolf von Tiefenbach ausgerechnet ihm diesen Auftrag erteilte, wagte es aber nicht, ihn nach den Gründen zu fragen. Für den Feldwebel sprach, dass er in Böhmen aufgewachsen war und das Reich gut kannte.

»Diese Briefe dürfen auf keinen Fall in falsche Hände geraten«, sagte von Tiefenbach eindringlich. »Gebt gut auf sie acht!«

»Ihr könnt Euch auf mich verlassen«, antwortete Hermann, nahm die Schreiben entgegen und verließ das Zelt. Auf dem Rückweg zu seinen Männern überlegte er, welche beiden er für diese Mission auswählen sollte.

Hessen, 12. Juli 1621

August Demmer lief der Schweiß aus allen Poren und es fiel ihm immer schwerer, einen Fuß vor den anderen zu setzen. »Du elendiger Narr«, schalt er sich selbst und spürte die Wut, die ihm in den letzten Monaten so vertraut geworden war, wieder in sich wachsen. »Wie konntest du dich selbst nur so leichtfertig um alles bringen, was du dir erarbeitet hast?!« August trat gegen ein kleines Stück Holz, das vor ihm auf dem Weg lag und nun im hohen Bogen wegflog.

Nach seiner Flucht aus Wetzlar war der ehemalige Türmer auf einem Hof in der Nähe von Friedberg untergekommen. Weil dort das Dach einer Scheune durch die hohen Schneemassen stark beschädigt worden war, kam dem Bauern die Hilfe gerade recht und er hatte keine Frage gestellt, warum August alleine in der Kälte unterwegs war. Auch wenn er die harte Arbeit nicht gewohnt war, hatte sich August sehr geschickt angestellt. Schnell hatte er so das Vertrauen des Bauern gewonnen, der den Hof mit seinem Weib und der Tochter gemeinsam bewirtschaften musste, nachdem seine beiden Söhne sich dem Heer der Protestanten angeschlossen hatten. Als Knecht hatte August neben Unterkunft und Essen auch ein geringes Entgelt für seine Arbeit bekommen. Schließlich war ihm dann die schöne Bauerstochter Helga zum Verhängnis geworden.

Bereits in den ersten Tagen hatte sie dem Knecht schöne Augen gemacht. Gestern hatte er sich den Verführungen dann nicht mehr erwehren können und es auch nicht gewollt. In den Stallungen war es zu einem heißen Liebesspiel gekommen, bei dem sie vom Bauern erwischt worden waren. August war mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt worden und hatte nicht einmal mehr die Zeit gefunden, seine Sachen zu packen. Der ehemalige Türmer musste ohne eine Münze in der Tasche fliehen und konnte froh sein, mit dem Leben davongekommen zu sein. Zum zweiten Mal in kurzer Zeit war es ihm zum Verhängnis geworden, dass er sich den Verführungskünsten eines sündigen Weibes nicht entziehen konnte.

Am meisten schmerzten August die entgangenen Münzen. Jetzt musste er erneut Arbeit auf einem Hof finden und wäre dort zunächst auf die Almosen des Bauern angewiesen. Mit diesen Gedanken ging er den Handelsweg in Richtung Frankfurt. Er entschloss sich dazu, diesem zu folgen. In der Stadt wäre es sicher einfacher, Arbeit zu finden.

Die zunehmende Hitze setzte August zu. Er hatte vor einer halben Stunde erst aus einem Bach getrunken, bekam aber bereits wieder das Gefühl zu vertrocknen. Unvermittelt sah er vor sich einen Mann unter einem Baum liegen. Er schien zu schlafen, und August war sich sicher, noch nicht gesehen worden zu sein. Vielleicht konnte ihm der Besitz des Fremden einen Teil seiner Sorgen nehmen …

***

Heinrich war sofort hellwach. Er spürte die Hand an seinem Hals und warf sich mit aller Gewalt nach vorne. Der Angreifer stieß einen wütenden und zugleich überraschten Schrei aus. Offensichtlich hatte er in dem Zimmermann ein leichtes Opfer gesehen und nicht damit gerechnet, dass er sich wehren würde.

Bevor Heinrich aufspringen konnte, warf sich der hinterhältige Kerl auf seinen Rücken und versuchte ihn mit beiden Händen zu würgen. Heinrich trat mit der Hacke nach oben aus. Ein weiterer Schrei bewies ihm, dass er den Angreifer schmerzlich getroffen hatte. Der Zimmermann kämpfte die aufkommende Panik nieder. Der Fremde schien keine Waffe zu haben. Ansonsten hätte er sich sicher nicht auf einen Zweikampf eingelassen.

Mit aller Kraft stemmte sich Heinrich hoch und ließ sich dann sofort wieder fallen. Die Umklammerung löste sich für einen kleinen Moment. Sofort nutzte er die Bewegungsfreiheit, dreht sich wuchtig auf den Rücken und stieß mit der linken Faust nach oben. Der Fremde stöhnte auf, und Heinrich bekam auch seinen rechten Arm frei. Er schlug dem Kerl von unten gegen das Kinn und zog die Beine an, als er zurücktaumelte. Mit einem kräftigen Tritt befreite er sich endgültig.

Heinrich wusste, dass er jetzt keine Zeit verlieren durfte. Er zog den Zimmermannshammer aus seinem Gürtel und stürzte sich auf seinen Gegner. Bevor der eine Möglichkeit zur Gegenwehr bekam, sprang Heinrich auf dessen Bauch, legte die Knie auf seine Arme und holte mit der rechten, in der er den Hammer hielt, weit aus.

»Töte mich nicht«, flehte der Fremde außer Atem.

Auch Heinrich keuchte nach den Anstrengungen des kurzen Kampfes. Erst jetzt bekam er die Gelegenheit, den Kerl näher zu betrachten. Blut lief ihm aus der Nase und verteilte sich langsam in der unteren Gesichtshälfte. Die hellen Haare klebten schweißnass auf seinem Kopf. Er trug die Kleidung eines Knechtes und war nicht bewaffnet. Auf keinen Fall handelte es sich bei dem Mann um einen Söldner. Er konnte nicht viel älter sein als Heinrich selbst. Warum hatte er ihn angegriffen?

Heinrich hatte es sich im Schatten des Baumes gemütlich gemacht, um sich dort für ein paar Stunden vor den Sonnenstrahlen zu schützen, die an diesem Tag noch heißer auf die Erde herunterbrannten als in den vergangenen Wochen. Der Zimmermann hatte es nicht eilig gehabt und sich bei der Hitze auch keine Sorgen gemacht, Söldnern oder Räubern in die Hände zu fallen.

»Sag mir, warum ich dich nicht auf der Stelle erschlagen soll«, fuhr Heinrich seinen Angreifer an. Wenn es sich vermeiden ließ, wollte er den Mann nicht töten. Er war kein Mörder. Auch wenn er sich lediglich gewehrt hatte und sich im Recht sah, wollte er dem Fremden eine Möglichkeit geben, sich zu erklären.

»Ich wollte dir nichts tun«, beteuerte der Fremde, wagte es aber nicht, Heinrich in die Augen zu sehen. Noch immer lief Blut aus seiner Nase und der Kerl musste den Kopf zur Seite drehen, damit er es nicht in den Mund bekam.

»Was wolltest du von mir? Du hast mich angegriffen. Warum?«

»Ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, ich wollte dir nichts tun.«

»Was dann?« Heinrich sah zornig auf den Mann unter sich herab und hätte ihm am liebsten ein weiteres Mal ins Gesicht geschlagen. »Du wolltest mich ausrauben.«

»Ja«, gab der Fremde zu. »Ich habe nichts bei mir, als die Sachen, die ich am Leibe trage.«

»Und da dachtest du, in mir ein leichtes Opfer zu finden.«

»Ja.«

Heinrich dachte nach. Er traute dem Kerl nicht über den Weg, war sich aber sicher, mit ihm fertig zu werden, sollte er einen weiteren Angriff wagen. »Ich werde jetzt aufstehen. Greifst du mich an, bekommst du meinen Hammer zu spüren.« Heinrich versuchte, seiner Stimme einen drohenden Klang zu geben, merkte aber, dass ihm dies nicht so recht gelingen wollte. Er fühlte sich überfordert. Noch nie hatte er um sein Leben kämpfen müssen. Der Angriff des Fremden hatte ihm gezeigt, dass es für einen einsamen Wanderer gefährlicher war, als Heinrich vermutet hatte. Gegen bewaffnete Räuber hätte er sich nicht wehren können.

Bereit zuzuschlagen, sollte es denn erforderlich sein, stand Heinrich langsam auf. Auch der Fremde erhob sich und wischte sich notdürftig mit dem Arm das Blut aus dem Gesicht.

»Wie ist dein Name?«

»August Demmer. Ich komme aus Wetzlar.«

»Ich kenne die Stadt«, sagte Heinrich überrascht. »Du bist weit von deiner Heimat entfernt.«

»Ich musste die Stadt im Winter verlassen. Seitdem versuche ich, mich durchzuschlagen, so gut es geht.«

Heinrich wollte gar nicht wissen, warum August aus Wetzlar geflohen war. So wie er den Kerl einschätzte, würde er sich überall Ärger einhandeln, wo er auftauchte. Dennoch hatte er Mitleid mit dem Mann. Er erzählte ihm, woher er kam, von seiner Zeit bei Meister Baumgarten in Gießen und dass er nun in Frankfurt auf die Suche nach einer Anstellung gehen wollte. Mit dem guten Empfehlungsschreiben, das Baumgarten ihm ausgestellt hatte, erhoffte er sich gute Chancen.

»Ich will ebenfalls nach Frankfurt«, sagte August, nachdem Heinrich ihm sein nächstes Ziel genannt hatte. »Wollen wir den Weg gemeinsam fortsetzen?«

»Wie kann ich sicher sein, dass du mich nicht wieder angreifst?«

„Ich schwöre beim Namen meiner Mutter, dass ich dies nicht tun werde.“

Heinrich schaute August skeptisch an. Er traute ihm nicht. Auf der anderen Seite war es sicherer, wenn er wusste, wo sich der Kerl aufhielt. Wenn er ihn jetzt laufen ließ, musste er befürchten, ein weiteres Mal von ihm angegriffen zu werden. Da war es besser, ihn im Auge zu behalten.

»Ich bin einverstanden, warne dich aber ein letztes Mal: Solltest du wieder versuchen, mich zu berauben, werde ich dein Leben nicht schonen.«

»Sei unbesorgt. Zu zweit werden wir uns besser gegen Räuber verteidigen können. Wir können in der Nacht abwechselnd Wache halten.«

Das könnte dir so passen. »Nein. Wir werden ein Gasthaus aufsuchen.«

»Ich habe kein Geld.«

»Aber ich. Du kannst dir in Frankfurt eine Arbeit suchen und es mir zurückzahlen. Zunächst aber solltest du dir das Blut aus dem Gesicht waschen. Ich bin eben an einem Bach vorbeigekommen. Das war nicht weit von hier.«

Böhmen, 15. Juli 1621

Der in einem Gurgeln endende Schrei seines Begleiters riss Hermann Scheidt aus seiner Lethargie. Blitzschnell drehte er sich um und sah, wie Richard Schwarz mit einem Pfeil im Hals von seinem Pferd fiel. Sofort duckte er sich flach auf sein eigenes Tier und entging so einem weiteren Geschoss.

»Runter vom Pferd!«, schrie er seinem zweiten Gefährten zu.

Jakob Stern hatte genauso schnell reagiert wie sein Feldwebel. Beide Männer sprangen auf den Boden und schauten sich nach dem hinterhältigen Angreifer um. Dann brach ein rundes Dutzend Bauern aus dem Wald und wie eine große, alles verschlingende Welle über sie herein.

Fünf Tage war der Feldwebel mit seinen Begleitern nun unterwegs. Sie hatten sich beeilt und waren schnell an die böhmische Grenze gelangt. Unterwegs waren sie an zahlreichen leergefegten Dörfern vorbeigekommen, in denen es teilweise nur noch verkohlte Trümmer gab. Eine Nacht hatten sie in einem Gasthaus verbracht und ansonsten im Freien geschlafen. So weit von den Kampfgebieten entfernt hatten sie nicht mehr mit einem Angriff gerechnet und wurden jetzt eines Besseren belehrt.

Hermann gelang es nicht mehr, an seine Waffen zu kommen und er brauchte ein paar Sekunden zu lange, um sich auf die drohende Gefahr einzustellen. Dann war es zu spät.

Die Angreifer prügelten brutal auf die beiden Kaiserlichen ein und ließen ihnen keine Möglichkeit zur Gegenwehr. Der Feldwebel versuchte noch, die Arme schützend vor seinem Kopf zu halten, trotzdem traf etwas Hartes seine Schläfe. Alles um ihn herum wurde schwarz.

***

Als Hermann erwachte, hatte er einen fauligen Geschmack auf der Zunge und die Schmerzen in seinem Kopf drohten, ihn um den Verstand zu bringen. Er brauchte einen Moment, um sich daran zu erinnern, was geschehen war. Er lag auf dem Bauch und mit dem halben Gesicht in einer brackigen Pfütze. Den ersten Versuch sich aufzurichten, brach er sofort mit einem gequälten Aufschrei ab.

Hermann zwang sich zur Ruhe. Er wusste, dass er großes Glück gehabt hatte, überhaupt noch am Leben zu sein. Sicher hatten ihn die Bauern für tot gehalten. Um ihn herum war es still. Dennoch war diese Ruhe trügerisch. Die Angreifer konnten noch in der Nähe sein und zurückkehren.

Der Durst zwang den Feldwebel schließlich auf die Beine. Sein rechtes Bein fühlte sich taub an, so dass er beinahe wieder stürzte. Mehrere Stellen an seinem Rücken und in den Schultern brannten wie Feuer. Die Schmerzen in seinem Kopf hatten ein wenig nachgelassen, erschwerten es ihm aber, wieder einen klaren Gedanken zu fassen.

Erst jetzt konnte sich Hermann einen Überblick verschaffen. Seine beiden Gefährten lagen regungslos auf dem Boden. Die Pferde waren genauso verschwunden, wie die Waffen der drei Soldaten. Er taumelte einen Schritt zur Seite und spürte, wie sich ein Stein schmerzhaft in seinen Fuß drückte. Selbst seine Stiefel hatten die Bauern ihm geraubt. Lediglich seine zerrissene Kleidung trug er noch am Körper. Hastig griff Hermann an die Innenseite seiner Weste. Die Briefe an von Buquoys Witwe und General von Tilly, die er in das Futter eingenäht hatte, waren noch da. Auch die drei Münzen hatten die Bauern nicht gefunden.

Es tat Hermann in der Seele weh, Richard und Jakob auf dem Weg liegen lassen zu müssen. Sie zu begraben, hatte er aber einfach nicht die Kraft. Wenn er sein eigenes Leben behalten und seinen Auftrag ausführen wollte, musste er so schnell wie möglich aus dieser Gegend verschwinden.

Bis nach Prag war es noch weit. Zu Fuß würde er dieses Ziel erst in einigen Wochen erreichen können, wenn er überhaupt jemals dort ankam. Er brauchte neue Stiefel und ein Pferd. Zunächst war es aber das Wichtigste, Wasser zu finden.

Aus Angst, erneut auf eine Gruppe Bauern oder Räuber zu treffen, verließ Hermann den Weg und ging langsam über eine Wiese. Trotz der Schmerzen im gesamten Körper kam der Feldwebel mit jedem Schritt besser voran. Das Gras reichte ihm bis zu den Hüften. Längst hätte die Wiese gemäht werden müssen. Offensichtlich gab es aber niemanden mehr in der Gegend, der die Felder bestellen konnte. Damit sank auch Hermanns Hoffnung, Hilfe zu finden.

Mittlerweile begann es zu dämmern. Hermann musste also deutlich länger ohne Bewusstsein gewesen sein, als er bisher angenommen hatte. Das Bild vor ihm änderte sich nicht. Weit und breit war weder ein Dorf noch ein alleinstehendes Gehöft zu sehen. Die Hoffnung, einen geschützten Schlafplatz zu finden, musste Hermann aufgeben. Dennoch zwang er sich, seinen Weg fortzusetzen. Er brauchte Wasser.

Es war fast völlig dunkel, als Hermann vor sich ein leichtes Plätschern hörte. Er zwang sich, die letzten Kraftreserven aus seinem Körper herauszuholen und setzte entschlossen einen Fuß vor den anderen. Endlich sah er vor sich einen schmalen Bach. Es war kaum mehr als ein Rinnsal. Er ging auf die Knie und schöpfte die kostbare Flüssigkeit mit beiden Händen.

Nachdem er getrunken hatte, wusch er sich den gröbsten Dreck aus dem Gesicht und legte sich erschöpft auf den Rücken. Ihm fehlte die Kraft, ein Feuer zu machen, um sich zu wärmen. Er schloss die Augen und fiel in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf.

***

Etwa eine Stunde nach Einbruch der Dämmerung sah Hermann am nächsten Abend den Schein eines Feuers vor sich. Seine Hoffnung, die zwei fremden Söldner, die er am Nachmittag in der Ferne hatte vorbeireiten sehen, belauschen zu können, schien sich zu erfüllen.

Er beeilte sich, näher an die Männer heranzukommen, achtete dabei aber darauf, möglichst keine Geräusche zu verursachen. Auch wenn seine Füße mittlerweile aus mehreren, kleinen Wunden bluteten, war es jetzt ein Vorteil, keine Stiefel zu tragen, weil er so noch leiser laufen konnte.

»Wir hätten in Pilsen bleiben sollen«, sagte einer der beiden Männer, als Hermann in Hörweite war.

»Dort gibt es nichts mehr zu holen. Die Stadt ist am Verhungern. Wir wären irgendwann an der Pest gestorben.«

»Hier ist es auch nicht besser.«

»Hör auf dich zu beschweren. Morgen werden wir sicher auf Menschen treffen, die wir ausrauben können. Leg dich hin und schlaf. Ich übernehme die erste Wache.«