Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

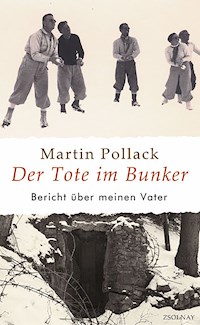

Sbarramento di Brennero/Sperre am Brenner: Am Eingang eines Bunkers an der österreichisch-italienischen Grenze wird am 6. April 1947 die Leiche eines Mannes entdeckt. Nachforschungen ergeben die wahre Identität des Toten: Dr. Gerhard Bast, geboren 1911 in der Gottschee, SS-Sturmbannführer, Mitglied der Gestapo, von der Bundespolizeidirektion Linz auf der Fahndungsliste für Kriegsverbrecher geführt.

Als Gerhard Bast ermordet wurde, war Martin Pollack noch keine drei Jahre alt. Jetzt, mehr als ein halbes Jahrhundert später, machte sich der Sohn auf, seinen Vater zu suchen - er fand einen Täter.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Sbarramento di Brennero/Sperre am Brenner: Am Eingang eines Bunkers an der österreichisch-italienischen Grenze wird am 6. April 1947 die Leiche eines Mannes entdeckt. Nachforschungen ergeben die wahre Identität des Toten: Dr. Gerhard Bast, geboren 1911 in der Gottschee, SS-Sturmbannführer, Mitglied der Gestapo, von der Bundespolizeidirektion Linz auf der Fahndungsliste für Kriegsverbrecher geführt.

Als Gerhard Bast ermordet wurde, war Martin Pollack noch keine drei Jahre alt. Jetzt, mehr als ein halbes Jahrhundert später, machte sich der Sohn auf, seinen Vater zu suchen — er fand einen Täter.

Martin Pollack

Der Tote im Bunker

Bericht über meinen Vater

Paul Zsolnay Verlag

1.

Im Frühsommer 2003 fuhr ich mit meiner Frau nach Südtirol, zum Brenner, um den Bunker zu suchen, in dem vor 56 Jahren mein Vater tot aufgefunden worden war. Er war erschossen worden. Ich wollte mehr über die Umstände seines Todes und die Beweggründe in Erfahrung bringen, die ihn nach Südtirol geführt hatten. Die Nachforschungen hatte ich jahrelang hinausgezögert, vielleicht aus einem unbewußten Gefühl der Angst, ich könnte bei der Spurensuche auf Dinge stoßen, die meine ohnehin schlimmen Erwartungen noch übertreffen würden. Eines glaubte ich von Anfang an zu wissen: Sein gewaltsamer Tod war der Abschluß eines Lebens, in dem Gewalt eine wichtige Rolle gespielt hatte.

Wir waren in Gossensass in einem Café am Marktplatz mit einem Mann verabredet, der versprochen hatte, uns bei der Suche nach dem Bunker zu helfen. Peter Kaser ist Künstler und beschäftigt sich nebenbei mit der Erforschung der italienischen Befestigungsanlagen entlang der Grenze am Brenner, er verwaltet selbst einen dieser ausgedienten Bunker, aus dem er einen Kunstort für Performances und Installationen gemacht hat. Von ihm erfuhren wir, daß es auf der italienischen Seite vom Brenner über 50 Bunker und Kasematten gibt, die Mussolini zwischen 1936 und 1942 als Sbarramento di Brennero, Sperre am Brenner, erbauen ließ, gerichtet gegen Österreich und Deutschland; militärisch spielten die Anlagen freilich nie eine Rolle. Die Einheimischen, die wir befragten, kannten die Geschichte von der Leiche im Bunker, man hatte seinerzeit viel darüber geredet, doch wo das gewesen war, wußte keiner zu sagen. Es gebe viele Bunker in der Gegend, sagten sie, und die Geschichte liege lange zurück. Schließlich gerieten wir durch Zufall an einen älteren Mann mit dem runden, rosigen Gesicht eines Kindes, der uns den richtigen Hinweis liefern konnte. Er wohne, sagte er, nicht weit vom besagten Bunker, sein Vater habe oftmals vom Auffinden der Leiche erzählt. Das Ereignis habe seinerzeit die ganze Talschaft in Aufregung versetzt, obwohl die Menschen so kurz nach dem Krieg ziemlich abgestumpft waren. Anfangs wollte er die Örtlichkeit des Bunkers nicht preisgeben, sein Vater, so erklärte er, habe ihm verboten, über jene Ereignisse zu sprechen, damit könne er sich bloß die Zunge verbrennen. Bei diesen Worten setzte er ein boshaftes Lächeln auf, wie ein Kind, das seinen Spaß daran findet, andere hinzuhalten und zappeln zu lassen, doch Peter Kaser ließ nicht locker, bis er endlich mit der Information herausrückte.

Wir erreichten die angewiesene Stelle auf einer schmalen, parallel zur Autobahn führenden Straße, sie liegt in Sichtweite der Bahnstation am Brennerpaß. Von der Autobahn tönte ein an- und abschwellendes Dröhnen herüber, verstärkt durch die wie ein Schalltrichter wirkenden Talwände. Neben der Straße war ein ebener Streifen, eine Sumpfwiese, dahinter stieg der Wald steil den Hang hinauf, Fichten und Lärchen, dazwischen einzelne Erlen und Birken. Nach wenigen Schritten stolperten wir über rostigen, zwischen den dicken Blättern von Bärenklau und Kohldisteln versteckten Stacheldraht, der aussah wie ein Teil der üppigen Vegetation. Hier sind wir richtig, sagte Peter Kaser, wo Stacheldraht ist, da ist ein Bunker nicht weit. Wir machten einen Bogen um hohe Brennesseln, dunkle Inseln im hellgrünen Krautwerk, mit jedem Schritt scheuchten wir Wolken winziger Mücken aus dem Dickicht. Auf dem gegenüberliegenden Berghang mähte ein hagerer Mann mit weit ausholenden Bewegungen eine abschüssige Wiese, sein braungebrannter Oberkörper glänzte vom Schweiß. Er hatte sein weißes Hemd ausgezogen und am Rand der Wiese abgelegt, von weitem sah es aus wie ein Hund. Unter den Fichten am Waldrand stand eine schwarze Blechtafel mit verblaßter zweisprachiger Aufschrift: »Proprietà Militare Accesso vietato. Militäreigentum Zutritt verboten.« Wir kamen zu einer niedrigen, überwachsenen Steinmauer, dahinter war eine Felsnische, in der ein senkrechter Riß klaffte: ein spaltbreit offen stehendes Tor, kunstvoll gefertigt aus graugrünen Glasfibermatten, mit Buckeln und Falten, so daß man es bei flüchtigem Hinsehen für gewachsenen Fels halten konnte. Das Tor ließ sich erstaunlich leicht öffnen. Das Ganze hatte etwas von einem Eingang zu einer altmodischen Geisterbahn an sich, nur daß wir hier mitten in der freien Natur standen, am Fuß eines dicht bewaldeten Steilhangs. Das Tor führte in einen kleinen Raum, zwei mal zwei Meter, moosbewachsene, feuchte Betonwände, die Decke wieder aus Glasfibermatten. In der Stirnwand war eine Tür aus grün gestrichenem Eisen, verstärkt mit dicken Gitterstäben, in Augenhöhe ein mit einer Eisenplatte vermachtes Guckloch. Die Tür war verschlossen, mit dem Rahmen verschweißt. Wir standen vor dem Bunker, in dem am 6. April 1947 die Leiche meines Vaters gefunden worden war.

Wir streiften suchend durch den Wald, um vielleicht einen zweiten Einlaß zu finden. Die meisten Militärbunker, erklärte Peter Kaser, besaßen aus Sicherheitsgründen zwei Eingänge. Der abschüssige, dick mit Nadeln bedeckte Boden war rutschig, wir mußten nach tiefhängenden Zweigen greifen, um nicht den Halt zu verlieren. Eine dunkle Erhebung im Wald, zehn Meter über dem Eingang, erwies sich als Teil der unterirdischen Bunkeranlage. Ein etwa drei Handbreit aus dem Boden ragender Betonring, darauf ein rostiger Buckel mit vergitterten Sehschlitzen, aus denen uns modriger Geruch entgegenschlug. Ein Ausguck. Von dieser Stelle aus hatte man früher über das ganze Tal bis auf die österreichische Seite schauen können, nun verstellten hohe Fichten die Sicht. In einiger Entfernung entdeckten wir einen zweiten Ausguck. Später fanden wir in einem Buch über die Befestigungsanlagen am Brenner einen Plan des Bunkers, der als Opera 2, Werk Nr. 2, geführt wurde, ein Bunker mittlerer Größe, ausgestattet mit zwei Maschinengewehren und einem Panzerabwehrgeschütz. Einen zweiten Eingang fanden wir nicht, nur einen alten, verfallenen Weg, überwuchert von Stauden und Bäumen. Vom Weg zum Eingang des Bunkers waren es vielleicht dreißig, vierzig Meter, steil bergab durch den Wald, es konnte nicht schwierig gewesen sein, einen leblosen Körper ungesehen hinunterzuschaffen. Vermutlich wurde mein Vater oben auf dem Weg erschossen.

Die Leiche wurde an einem Sonntag entdeckt, von der Frau eines am Brenner stationierten italienischen Eisenbahners, die mit Mann und Sohn einen Spaziergang in Richtung Albergo Al Lupo, Gasthof zum Brenner Wolf, unternahm. Der Bub hatte unter den Bäumen etwas Ungewöhnliches erspäht, vielleicht war das künstliche Felsentor auch damals offen gestanden. Er war durch den tiefen Schnee gestapft, um der Sache auf den Grund zu gehen, und die Mutter war ihm gefolgt. Warum sie in den zu jener Zeit noch offenen Bunker hineinging, ob aus Neugierde oder weil, trotz winterlicher Kälte, ein Geruch von Verwesung in der Luft lag, wissen wir nicht. Gleich hinter dem Eingang stieß sie auf die Leiche. Die zum Fundort gerufenen Carabinieri stellten auf Anhieb fest, daß Mord vorlag, der Tote wies zwei Kopfschüsse und einen Schuß in die Brust auf, er war offenbar längere Zeit im Bunker gelegen. Vor dem Eingang fanden sich einige Habseligkeiten und Papiere, die vermutlich dem Toten gehört hatten, darunter ein Ausweis für Volksdeutsche, ausgestellt auf den Namen Franz Geyer, Arbeiter aus dem slowenischen Ort Krško, zu deutsch Gurkfeld; Geld oder Wertsachen hatte er keine bei sich. Schon bei der ersten Untersuchung tauchten Zweifel an der Identität des Toten auf. Er hatte eine kleine Tätowierung an der Innenseite des linken Oberarmes und im Gesicht Narben — Schmisse, wie man sie von schlagenden Burschenschaftern kennt. Das paßte nicht zu einem Arbeiter. Nachfragen bei den österreichischen Polizeibehörden in Innsbruck ergaben, daß der Identitätsausweis gefälscht war, der Tote war kein Volksdeutscher aus Gurkfeld, sondern der Österreicher Dr. Gerhard Bast, SS-Sturmbannführer, geboren am 12. Jänner 1911 in Gottschee, Jugoslawien, zuständig nach Amstetten in Niederösterreich. Er wurde von der Bundespolizeidirektion Linz als Kriegsverbrecher gesucht, weil er durch längere Zeit die Linzer Gestapo geleitet hatte. Mein Vater.

Wochen nach Auffinden der Leiche kam ein Kriminalbeamter zu meiner Großmutter nach Oftering, ein kleiner Ort in der Nähe von Linz, wohin sie mit ihrem Mann aus Amstetten geflüchtet war, aus Angst vor den Russen. Oftering lag in der amerikanischen Besatzungszone. Der Beamte fragte, ob Großmutter ein Bild ihres Sohnes Gerhard besitze, dieses werde benötigt, um die Identität eines Mordopfers zu klären. So erfuhr sie, daß ihr Sohn am Brenner einem Raubmord zum Opfer gefallen war. Großmutter hatte kein Bild ihres Sohnes, worauf sie der Polizist aufforderte, in Begleitung eines Beamten nach Südtirol zu fahren, um den Toten zu identifizieren. Als sie hinkamen, war er schon eingegraben. Die Carabinieri ersuchten Großmutter, die Identifizierung anhand von Fotografien vorzunehmen, die sie von dem Ermordeten angefertigt hatten. Sie weigerte sich und sagte, diese Bilder wolle sie gar nicht ansehen. Darauf fragten die Carabinieri, ob ihr Sohn im Gesicht, auf der linken Wange, zwei Narben gehabt habe. Das bestätigte sie, es handelte sich um Schmißnarben von Mensuren. Großmutter erkannte auch einige ihr vorgelegte Gegenstände als Eigentum ihres Sohnes, darunter eine Füllfeder, eine Uhr und ein schmales, in blauen Kunststoff gebundenes Notizbuch, das ihm als Tourenbuch gedient hatte. Es trug auf der ersten Seite seinen Namen in Kurrentschrift und den Hinweis: »begonnen am 1. Jänner 1937.« Diese Auskünfte und Indizien genügten den italienischen Behörden, um den Totenschein auszustellen. Später hieß es in den Akten, der Tote sei von seiner Mutter identifiziert worden, sie dagegen beharrte stets auf der präzisen Feststellung, sie sei weder Augenzeugin des Todes ihres Sohnes gewesen noch habe sie ihn tot gesehen. Es klang beinahe, als klammere sie sich, wider besseres Wissen, an einen Rest Hoffnung, das verhängnisvolle Geschehen am Brenner könne sich doch noch als tragische Verwechslung aufklären.

Als ich mit meiner Frau nach Südtirol fuhr, hatte ich ein Foto des Grabes dabei, in dem der Tote im April 1947 in der Gemeinde Brennero/Brenner beigesetzt worden war. Ein schmaler, von rohen Steinen gesäumter Hügel mit einem weißen Grabstein, auf dem neben dem Namen und den Geburts- und Sterbedaten des Toten noch stand, daß er evangelisch gewesen war. Nach dem Gang zum Bunker besuchten wir den kleinen Friedhof, malerisch um die katholische Kirche gelegen, ein paar Dutzend Gräber, mehr haben nicht Platz innerhalb der hohen Mauern, die ihn gegen den Lärm des umtriebigen Grenzortes abschirmen. Die Kirche trägt den Namen des heiligen Valentin und besitzt einen romanischen Turm, der streng in den Himmel zeigt. Auf den Grabsteinen und schmiedeeisernen Kreuzen stehen meist deutsche Namen, dazwischen ein paar italienische. Das Grab meines Vaters existiert nicht mehr. Seine Überreste wurden in den sechziger Jahren auf Wunsch meiner Großmutter exhumiert und nach Amstetten überführt. Ich erinnere mich an die Beisetzung auf dem Friedhof der niederösterreichischen Kleinstadt, ich hatte dafür schulfrei bekommen und war aus dem Salzburgischen angereist, wo ich ein Internat besuchte. Ich weiß nur mehr, wie unbehaglich ich mich fühlte und wie ich mir Mühe geben mußte, um mir vor der Amstettner Verwandtschaft und den Freunden des Toten, die mich vor dem offenen Grab mit mitleidigen Blicken bedachten, nicht anmerken zu lassen, daß mich das späte Begräbnis unberührt ließ.

Ich habe keine eigene Erinnerung an den Vater. Zum Zeitpunkt seines Todes war ich noch keine drei Jahre alt, und ich hatte ihn nur ein paarmal flüchtig gesehen. Auch das weiß ich bloß von meiner Mutter, die selten von ihm sprach, über unverfängliche Ereignisse, Nebensächlichkeiten, als sei sie nicht sicher, was sie mir anvertrauen dürfe und worüber sie besser schwieg.

2.

Mein Vater kam 1911 zur Welt, in Gottschee, slowenisch Kočevje, im damaligen Kronland Krain; er war jedoch kein echter Gottscheer, sondern der Sohn von Zugereisten. Seine Eltern wohnten nur ein paar Jahre im Zentrum der deutschen Sprachinsel gleichen Namens. Großvater war 1907 von Tüffer, einem Marktflecken in der Untersteiermark, dorthin gezogen, um als Konzipient in der Kanzlei eines eingesessenen Anwalts zu arbeiten. Wie er auf die kleine Stadt in Unterkrain gekommen war, weiß ich nicht, sein Jusstudium hatte er in Graz absolviert. Großmutter war ein Jahr später als angehende Lehrerin an die Mädchenvolksschule von Gottschee versetzt worden, weil es in ihrer Heimatstadt Laibach nicht genug Stellen für Deutsche gab. Sie war Lehrerin mit Leib und Seele und unterrichtete mit viel Freude Kinder, das Leben in Gottschee indessen empfand sie als beengend. Die Gottscheer waren ein eigener Menschenschlag mit einer altertümlichen Sprache, einer jahrhundertealten Mundart, die Fremde automatisch auf Distanz hielt, auch wenn sie nur aus dem sechzig Kilometer entfernten Laibach kamen.

Die Landeshauptstadt von Krain war eine andere Welt. Städtisches Leben. Gesellschaften. Die Laibacher Philharmonie. Das deutsche Theater. Das deutsche Kasino. Bälle. Laibach/Ljubljana war eine slowenische Stadt, doch die Deutschen bildeten eine starke Minderheit, besetzten politisch und wirtschaftlich wichtige Positionen und waren entsprechend selbstbewußt. Wir waren in Laibach zu Hause, erzählte Großmutter, nie kam ihr der Name Ljubljana über die Lippen, das wäre ihr wie Verrat erschienen, Laibach war unsere Stadt, wir kauften ein in unseren Geschäften, gingen in unsere Lokale, verkehrten mit unseren Leuten, mit Deutschen. Ihr Vater, Josef Lehner, war Stadtzimmermeister von Laibach. Auch er ein Zugereister. Er war mit seiner Frau Magdalena aus dem ungarischen Mosony/ Wieselburg, nahe der österreichischen Grenze, gekommen. Sie waren Donauschwaben. Slowenisch sprachen beide nicht, auch nicht ihre Tochter, meine Großmutter. Mit Slowenen hatten wir schon Kontakt, sagte sie, aber die sprachen alle Deutsch.

Im Gegensatz zu Laibach war die Stadt Gottschee ein Provinznest, ein großes Dorf. Um 1900 zählte es knapp 3000 Einwohner. Es gab eine Stichbahn, die Laibach mit Gottschee verband, doch sonst lag der Ort abseits der großen Verkehrswege. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb waren die Gottscheer ein mobiles Volk. Seit dem Mittelalter waren Männer aus dem Ländchen, wie sie ihr Gebiet liebevoll nannten, vom Herbst bis zum Frühjahr als Hausierer durch die Länder der Monarchie gezogen, zuerst mit Schnitzwaren und Leinwand, später mit Spezereien und Südfrüchten. Von der Landwirtschaft allein konnten die Menschen in den weit verstreuten Dörfern der Sprachinsel nicht leben, die Winter im Karsthochland waren lang und hart, die Böden karg, jedes Feld, jede Wiese mußte dem Wald abgetrotzt werden. Im ausgehenden 19. Jahrhundert begann die große Auswanderung nach Amerika. Das spürte man in Stadt-Gottschee, der Ort war schon vor dem ersten Krieg geprägt vom Niedergang.

Abgesehen vom Auerspergschen Schloß und ein paar offiziellen Gebäuden wie dem Gymnasium und der Fachschule für Holzindustrie hatte Gottschee keine nennenswerten Sehenswürdigkeiten vorzuweisen, höchstens noch das Flüßchen Rinse, das malerisch eine weite Schleife durch die Stadt zieht und sie auf diese Weise von drei Seiten umgibt. Die Rinse ist auch sonst bemerkenswert: Das träge fließende Gewässer — der Name leitet sich angeblich von der Bezeichnung »rinnender See« her — entspringt eine Wegstunde oberhalb der Stadt, um eine Stunde südlich wieder im löchrigen Karstboden zu verschwinden, als bestehe seine Aufgabe einzig darin, die in die weite Talmulde geschmiegte Siedlung zu verschönern.

Großmutter wurde in Gottschee nie richtig heimisch. Ein schieches Nest und damit basta, sagte sie, sie neigte zu apodiktischen Urteilen, die keine Widerrede zuließen. In dieser Hinsicht blieb sie ihr Leben lang Lehrerin, obwohl sie diesen Beruf nur wenige Jahre ausgeübt hatte. Wie sie meinen Großvater kennengelernt hatte, hat sie mir nie erzählt, das ergab sich vermutlich unausweichlich, beide waren jung, ledig und in der kleinen Stadt fremd.

Großvater fühlte sich wohl in Gottschee. Er wäre gern dort geblieben, sagte er manchmal, wenn er von damals sprach. Er war in einem noch viel kleineren Ort aufgewachsen und liebte es, wenn er vom Schreibtisch aufschaute, den Blick über Hügel und Wälder schweifen zu lassen. Die Stadt an der Rinse ist umschlossen von bewaldeten Höhenrücken, die an die Siedlung herandrängen, im Osten das Massiv des Hornwaldes, den die Slowenen Kočevski Rog nennen, im Westen der Friedrichsteiner Wald. Großvater war ein leidenschaftlicher Jäger, ein Zeitvertreib, dem er als junger Anwalt in der Gottschee ausgiebig frönte, er hatte eine Jagdhütte im Hornwald, in der er viele Tage und Urlaubswochen verbrachte, auch noch in späteren Jahren, als er längst nicht mehr in Gottschee wohnte, sondern in Amstetten, von wo die Anreise zeitraubend und mühevoll war.

Warum er schon vor dem ersten Krieg mit der Frau und dem gerade einjährigen Sohn, meinem Vater, Gottschee verließ, um nach Niederösterreich zu ziehen, kann ich nicht sagen. Vielleicht ahnte er die heraufziehenden Veränderungen, die 1918/19 zum Entstehen des Königreichs Jugoslawien und am Ende zur Aussiedlung und Vertreibung der Deutschen aus dem einstigen habsburgischen Kronland Krain führen sollten.

Von der Jagd in der Gottschee hat mir mein Großvater in der Kindheit oft erzählt, das war in den späten vierziger, frühen fünfziger Jahren, im Traunviertel, dann im Mostviertel, zwei ähnliche Landschaften. Wir wanderten über die Dörfer, durch weite Felder mit Weizen und Hafer, über Streuobstwiesen, übersät mit matschigen Mostbirnen, von einem Bauern zum anderen, die uns mit Lebensmitteln versorgten, Kartoffeln, mürbem Speck, Brot, Eiern, und einem Bett. Ich weiß noch, wie ich einmal in einer Bettstatt zu ersticken glaubte, weil mich die fürsorgliche Bäuerin in zwei riesige Tuchenten gepackt hatte, eine auf mir und eine unter dem Leintuch, wie das in dieser Gegend üblich war, so daß ich versank wie in einem Sack Federn. Wahrscheinlich gingen wir hamstern, obwohl darüber nie gesprochen wurde. Ich hatte einen eigenen kleinen Rucksack, auf den ich mächtig stolz war, die Lebensmittel interessierten mich allerdings wenig. Wichtig waren allein die Wanderungen mit dem geliebten Großvater, den ich Opsi nannte, die Nähe zu ihm, die Erzählungen von seinen Kinderjahren in Tüffer, von den Bilchen, die unter dem Dach ihr lärmendes Unwesen trieben wie kleine, pelzige Kobolde, vom Pflockschlagen und anderen mir unbekannten Spielen, von den riesigen Huchen, die er aus der Sann gezogen hatte, dem Fluß, an dem Tüffer liegt.

Und immer wieder die Berichte von den Jagdabenteuern in der Gottschee, im Gottscheer Urwald, von den mächtigen Rotbuchen und Eichen, die zwei Männer nicht umspannen konnten, den tiefen Karsthöhlen und Dolinen (ich hatte keine rechte Vorstellung, was Dolinen waren, dieser Begriff existierte in meinem damaligen Wortschatz nicht, ich wußte nur, daß sie wilden Tieren Unterschlupf boten), in denen angeschossene Wildschweine und anderes Getier lauerten, um beim Herannahen des Jägers unvermutet aus dem Dickicht zu brechen, direkt auf Opsi los, eine Gefahr, die er nur durch einen blitzschnellen, präzis gesetzten Schuß bannen konnte. Ich habe ihn nie schießen gesehen, die Zeiten, da er auf die Jagd ging, waren längst vorbei, doch ich war überzeugt von seinen Schießkünsten. Er beschrieb mir die Wölfe mit ihren grünlichen, bös funkelnden Lichtern, wie sie im Winter vor Hunger heulend um die Blockhütte strichen, die grantig brummenden Bären, die mit mächtigen Pranken die Tür einzuschlagen drohten. Noch heute höre ich ihn das Heulen der Wölfe nachmachen, dabei lief es mir eiskalt über den Rücken. Dann nahm ich seine Hand. Wir marschierten stundenlang, viele Kilometer, während er ständig erzählte, in jenem weich klingenden, fast singenden untersteirischen Dialekt, den er zeit seines Lebens nicht ablegen sollte. Dabei war er ein großer, stämmiger Mann und hatte sonst nichts Weiches an sich, er war cholerisch und aufbrausend, ein Rauhbein, von manchem gefürchtet. Mit mir hingegen war er immer gut.

Gottschee und Tüffer waren konkrete Orte in der Geographie meiner Kindheit, konkreter als jene, in denen ich aufwuchs, vielleicht weil ich, bedingt durch Krieg und Nachkriegswirren, durch Evakuierung und Flucht viele Stationen passierte, einmal in der Obhut meiner Mutter, dann wieder in jener der Großeltern. Nach der Zerstörung des Elternhauses in Linz durch amerikanische Bomben wurde ich zu den Großeltern nach Amstetten gebracht, die jedoch wenige Monate später vor den anrückenden Russen flohen. Die Großeltern fanden in Oftering in der Nähe von Linz Zuflucht, während meine Mutter mit ihren drei Kindern in die Steiermark evakuiert wurde, wo wir bis 1948 blieben. Von dort kam ich, allein, nach Oftering zum Großvater, die Großmutter war inzwischen zurückgekehrt nach Amstetten. Ich wohnte mit dem Großvater bei einem Bauern, im Austragerhäusel; ich erinnere mich an die Holztreppe an der Stirnseite, die zu unserem Zimmer hinaufführte, wie sie unter seinem Gewicht knarrte und wie wir darüber lachten, und an meinen olivgrünen Schlafsack, genäht aus einem rauhen, kratzigen Kotzen. Nach ein paar Monaten wurde ich, das zerbombte Haus war wieder aufgebaut, zurückgeholt nach Linz, um dort 1950 eingeschult zu werden.

Durch diese unruhigen Jahre begleiteten mich Großvaters Geschichten von Gottschee und Tüffer, Geschichten von einer Welt, in der immer alles gleich und unverändert blieb, so oft man davon erzählte.

3.

Markt Tüffer liegt in der Untersteiermark, sechs Kilometer südlich von Cilli, slowenisch Celje, im Sanntal. Die Untersteiermark ist jener Teil des steirischen Kronlandes, der wie Krain nach 1918 an Jugoslawien fiel. Slowenisch wird das Gebiet nach wie vor Štajerska genannt, Markt Tüffer heißt Laško. Mein Urgroßvater, Paul Bast, war aus dem Rheinland zugewandert. Alle waren sie Zuwanderer. Das habe ich erst herausgefunden, als ich mich eingehender mit der Geschichte der Familie auseinandersetzte, um dieses Buch zu schreiben. Mein Großvater hatte mich glauben lassen, er stamme aus einer seit Jahrhunderten in Tüffer ansässigen Familie. Der Rheinländer Paul Bast heiratete die Tochter eines angesehenen Tüfferer Bürgers, Juliane Renier, zeugte mit ihr acht Kinder, vielleicht auch mehr, so viele haben jedenfalls überlebt, und führte eine Gerberei in dem Marktflecken, die ihm und seiner Familie ansehnlichen Wohlstand einbrachte. Er baute ein stattliches Haus, gleich gegenüber der gedrungenen Hauptpfarrkirche, das heute noch steht. In früheren Zeiten lag das Haus am Žikovec-Bach, der bei der Gerberei in einen Kanal geleitet wurde, zum Schwemmen der Häute. Irgendwann nach 1900 wurde der Bach überbaut, so daß er jetzt unterirdisch durch das Ortsgebiet fließt und erst kurz vor der Einmündung in die Sann, slowenisch Savinja, wieder ans Tageslicht tritt.

Was den Rheinländer bewogen hatte, sich in einem Gebiet weit im Süden der Habsburgermonarchie niederzulassen, das mehrheitlich von Slowenen bewohnt wurde, ob er die Bastsche Gerberei gegründet oder in den Betrieb eingeheiratet hat, geht aus den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht hervor, viele sind verlorengegangen. Fest steht, daß der Urgroßvater katholisch war wie seine Frau und ein fleißiger, umgänglicher Mann, der es verstand, sich in Tüffer Anerkennung und eine geachtete Position zu verschaffen, nicht zuletzt am Stammtisch in der Gastwirtschaft des Hotels Horiak, wo die Honoratioren zusammensaßen. Er wurde mehrmals in die Gemeindevertretung des Ortes gewählt, versah seine Bürgerpflicht als Geschworener im Schwurgericht von Cilli, war Obmann der Bezirkssparkasse, Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr und tätig in allen nationalen Vereinen in Tüffer, voran im Verschönerungsverein und im Deutschen Schulverein.

Die Deutschen machten in Tüffer um 1900 zwei Drittel der Einwohner aus, kleinstädtische Bürger, Kaufleute und Handwerker, ein paar Industrielle, Facharbeiter von den Sägewerken an der Sann, einige Ärzte, die in der Kuranstalt des Kaiser-Franz-Josef-Bades beschäftigt waren, der Besitzer der Thermalquelle, ein gewisser Theodor Gunkel, ein Notar, ein Advokat und ein paar Lehrer. Der Ort wurde von dem am Ufer der Sann liegenden langgestreckten Bau des Schlosses der Grafen Vetter von der Lilie beherrscht, das diese an Stelle der verfallenen Burg auf dem Hügel über der Stadt hatten errichten lassen. Das Kaiser-Franz-Josef-Bad auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses verlieh dem Ort einen beinahe eleganten, weltoffenen Anstrich, die Kur- und Fremdenliste verzeichnete den Besuch mittlerer Beamter, Privatiers, Grundbesitzer und Kaufleute aus allen Teilen der Monarchie, ein paar Kilometer flußaufwärts gab es ein zweites Bad, Römerbad Tüffer. Dichtbewaldete Hügel verengen von beiden Seiten das Tal, weiße Wallfahrtskirchen krönen die Kuppen, die Sanntaler waren offenbar fromme Menschen. Über dem Ort ragt der Hum auf, ein markanter Dolomitkegel, an dessen Hängen Wein und Edelkastanien wachsen. Viele Tüfferer hatten im umliegenden Hügelland Äcker, Weingärten und Bienenstöcke, die Trennung zwischen dem beinahe urbanen Leben im Ort und dem bäuerlichen Dasein, ausgerichtet auf weitgehende Selbstversorgung, war um die Jahrhundertwende noch nicht endgültig vollzogen.

Die Bastischen, wie sie sich selber im Familienkollektiv nannten, waren eine feste Stütze des deutschen Bürgertums von Tüffer/Laško. Der älteste Sohn, Ludwig, Student der Medizin, war Mitglied der Tüfferer Liedertafel und ein beliebter Redner und Laienschauspieler, der bei Silvesterfeiern und ähnlichen Anlässen auftrat, oft gemeinsam mit seinen Schwestern Käthi und Josefine, Pepi genannt, lebensfrohe, hübsche Mädchen, die bei keiner Aufführung der Tüfferer Dilettantengesellschaft fehlen durften.

Als die Dilettantengesellschaft einmal im Saal des Hotels Horiak einen Einakter mit dem Titel »Heinzelmännchen« zur Aufführung brachte, lobte die Deutsche Wacht, das in Cilli erscheinende Organ der Deutschnationalen, die schauspielerische Leistung der Fräulein Pepi und Käthi Bast, kritisierte jedoch, daß unter dem begeistert Applaus spendenden Publikum auch Slowenen zu sehen waren.

»In den heutigen kampfschweren Tagen, da das Slawentum teils im frechen Kriege, teils auf seinen bekannten gesellschaftlichen Schleichwegen sich in unsere Kreise eindrängt, hätten wir auch bei dem so schönen Feste in Tüffer eine reinliche Scheidung gerne gesehen und gewünscht, daß das Wohltätigkeitsfest ein deutsches gewesen — wäre.«

Alles war im steirischen Unterland getrennt nach nationaler Zugehörigkeit und Sprache: Gasthäuser und Vereine, Geldinstitute und Schulen, Lesestuben, Zeitungen, die Bildstöcke am Wegrand und sogar die Gottesdienste in den Kirchen. Die Slowenen pflanzten Linden entlang ihren Plätzen, die Deutschen hingegen Eichen, die Slowenen trugen ihr Geld in die Posojilnica, die Deutschen in die Sparkasse. Hie Slowenen! — Hie Deutsche! Ängstlich achteten beide Seiten darauf, daß die unsichtbare Grenze, die Sprachgrenze nicht überschritten wurde. Die Deutschen nannten sich Sprachgrenzdeutsche, das klang kämpferisch, wie Donnerhall.

1892 wurde in Tüffer mit Hilfe des Deutschen Schulvereins eine vierklassige deutsche Volksschule errichtet, obwohl der kleine Ort bereits eine Volksschule besaß, die war aber zweisprachig, slowenisch und deutsch, oder utraquistisch, wie man das nannte. Eine solche Schule lehnten die Deutschen ab, viele betrachteten es als Gefährdung des Volkstums, wenn ihre deutschen Kinder die Sprache der Nachbarn erlernten. In der Untersteiermark, wo überwiegend deutsche Städte und Märkte mit umliegenden slowenischen Landgemeinden gemeinsame Schulsprengel bildeten, versuchte der Deutsche Schulverein, 1880 auf Anregung Engelbert Pernerstorfers, des späteren Mitbegründers der österreichischen Sozialdemokratie, ins Leben gerufen, durch die Schaffung rein deutscher Schulen eine Trennung der beiden Volksgruppen zu erreichen, zumindest in der Schulbank. Die Eröffnung der eigenen Volksschule wurde von den Deutschen in Tüffer und im benachbarten Cilli/ Celje als wichtiger Etappensieg in der Abwehrschlacht gegen die andrängenden Slowenen gewertet. Als warnendes Beispiel stand ihnen Krain mit der Hauptstadt Laibach vor Augen, der verlorengegangene südlichste Posten des Deutschtums, den es wiederzuerobern galt.

»Am Sonntag feiern wir einen Freudentag. Im Markte Tüffer wurde ein neues deutsches Schulhaus eingeweiht. Uns, die wir in der südlichsten deutschen Mark leben, die wir ringsum von slawisch sprechenden Mischlingen umgeben sind, die wir die Errungenschaften unserer uralten Kultur auf Schritt und Tritt gefährdet und bedroht sehen: uns muß die Gründung eines neuen deutschen Bollwerks besonders wertvoll sein«, schrieb die Deutsche Wacht zur Schuleinweihung. Im Haus meines Urgroßvaters wurde die zweimal wöchentlich erscheinende Zeitung gelesen wie die Bibel. Aus dem fünfzehn Kilometer entfernten Cilli waren die wichtigsten nationalen Vereine in geschlossener Formation gekommen, um mit den Tüfferern ihren großen Tag zu feiern, der deutsche Turnverein, der deutsche Radfahrerverein, der Cillier Männergesangsverein. Jeder Verein hatte sein eigenes Motto.

»Ein deutsches Lied aus deutschem Mund/Hält deutschen Mannes Herz gesund«, lautete der Wahrspruch des Männergesangsvereins. »In fröhlichen Kreisen/Nur deutsches Wort,/Sei Radfahrers Losung,/Sei Radfahrers Hort!«, schrieben die Radfahrer von Cilli auf ihr Banner.

Die Slowenen sangen, wanderten und turnten in eigenen Vereinen, es gab einen liberalen Turnverein, die »Sokoli«, die Falken, nach tschechischem Vorbild, und später auch einen christlichen, die »Orli«, von den Deutschen spöttisch Tschukis oder Eulen genannt. Die Tschechen standen bei den national fühlenden Slowenen hoch im Ansehen, weil sie den Deutschen in der Monarchie trotzig die Stirn boten. Bei Feiern und Veranstaltungen der Turnvereine, ob deutsch oder slowenisch, christlich oder liberal, kam es regelmäßig zu Zusammenstößen mit der gegnerischen Seite, bei denen nicht selten Blut floß.

Die Bastkinder waren begeisterte Turner, da war der Weg zum völkischen Deutschtum nicht weit. »Deutsche Rede sollst du ehren, welschem Worte sollst du wehren«, diesen Spruch vom alten Turnvater Jahn hat mir mein Großvater vorgesagt, ich weiß nicht mehr bei welcher Gelegenheit, bei uns in Amstetten gab es jedenfalls keine Welschen (und auch keine Slowenen).

Oft genügten Kleinigkeiten, daß Slowenen und Deutsche sich in die Haare gerieten. Wenn tschechische Radfahrer oder Turner, Sokoln, ihre slawischen Brüder in Celje/Cilli besuchten oder wenn Bauernburschen bei einem Kirchweihfest übermütig »Živio!« riefen, was soviel wie »Hoch!« bedeutet, fühlten sich die Deutschen schon provoziert. Zuerst antworteten sie mit einem markigen »Heil!«, dann flogen Bierkrügel und Fäuste. Die gebildeten Slowenen, Advokaten, Ärzte, Beamte und Pfarrer, riefen statt »Živio!« auch »Pereat Germania!«, schließlich hatten sie am deutschen Gymnasium in Cilli Latein gelernt, hierauf hauten auch die Akademiker drein, manchmal wurde sogar geschossen. Polizei und Gerichte hatten alle Hände voll zu tun. In den Lokalmeldungen der Deutschen Wacht wurden die Zusammenstöße penibel verzeichnet, selbstverständlich waren immer die Slowenen die Anstifter, die Provokateure, die Deutschen mußten sich zur Wehr setzen.

Als im Juli 1898 Mitglieder des deutschen Radfahrvereins von Cilli eine Landpartie unternahmen, wurden sie in der Ortschaft Tüchern mit Živio-Rufen und Steinwürfen empfangen. Die Radler waren für solche Vorfälle gerüstet, die meisten hatten scharf geladene Revolver dabei.

Für die Förderung des Deutschtums im steirischen Unterland wurden verschiedene Verbindungen und Vereine ins Leben gerufen wie der Verein »Südmark«, der seine Aufgabe darin sah, deutsche Bauern in gemischten Gebieten anzusiedeln, um auf diese Weise gefährdete Scholle zu erhalten, doch der Verein konzentrierte seine Tätigkeit auf das Grenzgebiet der Windischen Bühel, was in Cilli und im unteren Sanntal Proteste hervorrief. 1885 gründeten Studenten in Cilli die Ferialverbindung Deutscher Hochschüler in der Untersteiermark, »Germania«, aus der später die schlagende Burschenschaft Germania zu Graz hervorging. Ihre Gründungsfeste feierten die Germanen regelmäßig in Cilli, von wo sie Spritztouren nach Tüffer und anderen Orten unternahmen: nationale Kundgebungen, bei denen viel deklamiert, gesungen und getrunken wurde. Heil unserer Allmutter Germania! Die Germanen wollten Solidarität beweisen mit den deutschen Brüdern im Unterland, sie wollten es den Slowenen zeigen.

Die Bastischen, die in Graz studierten, traten alle in die Burschenschaft Germania ein und fochten dort ihre Mensuren — der Großvater, der Vater, der Onkel; als Kind dachte ich, Schmißnarben gehörten zu einem Mann wie der Bartwuchs.

Auf einem Foto ist mein Vater zu sehen, er geht, nein, er marschiert geradewegs auf den Fotografen zu, mit grimmigem Blick, einen Stock in der Rechten, eine Aktentasche unter die linke Achsel geklemmt, er trägt einen hellen Trenchcoat, obwohl Winter ist, im Hintergrund ist Schnee zu sehen, auf dem Kopf hat er eine eng anliegende schwarze Mütze und auf beiden Wangen Verbände, die wohl über dem Kopf zusammengebunden sind und von der Mütze gehalten werden. Auf der Rückseite der Fotografie steht in seiner Kurrentschrift: »So sah ein ›Abgeführter‹ aus.« Die Aufnahme entstand vermutlich während seiner Studentenzeit in Graz.

Ein anderes, älteres Bild zeigt einen schmalen jungen Mann mit Schnurrbart in vollem Wichs, wie es im Jargon der Burschenschaften heißt, ein federgeschmücktes Barett auf dem Kopf, um die Brust eine Schärpe, Stulpenstiefel, helle, enge Hosen — Großvater. Die Aufnahme stammt aus einer Broschüre der akademischen Burschenschaft Germania zu Graz, darunter steht in Druckschrift: »Rudolf Bast als x.« Das x bedeutet Erster Chargierter oder Senior, dabei wirkt er blutjung auf dem Foto, das 1902 oder 1903 entstanden sein dürfte. Großvater hatte im Wintersemester 1900/1901 an der Juridischen Fakultät in Graz inskribiert und war kurz darauf bei der Burschenschaft Germania aktiv geworden. 1902 übernahm er die Charge des Fechtwartes, im Sommer 1903 die eines Sprechers und damit die Leitung der Burschenschaft und ihre Vertretung nach außen. Mit besonderem Eifer engagierte er sich in der sogenannten Grenzlandarbeit der Germanen, die ihn häufig in die Untersteiermark führte, nach Marburg, Cilli und Laibach. Auf der Fotografie steht er an einen Tisch gelehnt, die Hände in den weißen Stulpenhandschuhen stützt er auf den Korbschläger, die bei der Mensur verwendete Klinge.

Die Faszination der Waffen. Blanker Stahl, Jagdwaffen, Schrotgewehre, Büchsflinten, Revolver. Es wurde immer über Waffen geredet, auch solche, die man früher einmal besessen hatte, sie waren gegenwärtig wie teure Verblichene. Mein Mannlicher-Schönauer, mein Sauer-Stutzen, sagte Großvater, Trauer und Wut in der Stimme. Er hatte seine Jagdgewehre 1945, beim Herannahen der Russen, vergraben, sorgfältig in ölgetränkte Decken und Planen gewickelt, und fünf Jahre später, als er wieder nach Amstetten zurückkehrte, die Stelle nicht mehr gefunden. Vielleicht hatte sie jemand ausgegraben. Seine Waffen.

Wenn Slowenen auf die Gleichberechtigung ihrer Sprache pochten und in Cilli/Celje oder Marburg/Maribor, den beiden größten Städten im Unterland, zweisprachige Straßenschilder verlangten, wurden sie als »windische Hetzer« oder »Pervaken« beschimpft, ein aus der innerslowenischen Diskussion entlehnter Begriff — »prvaki« nannten die slowenischen Liberalen ironisch die Konservativen, weil sich diese angeblich gern als Erste (prvi), Führende aufspielten. Ähnliches bekamen die Slowenen zu hören, wenn sie sich in einer deutschen Gaststätte in Cilli oder auch Tüffer in ihrer Sprache unterhielten, eine pervakische Aufdringlichkeit, die sich die deutschen Stammgäste in unverblümter Weise — und oft genug handgreiflich — verbaten.

Auch in den Geschäften versuchte man die Trennung zwischen den beiden Volksgruppen durchzusetzen, um die Eigenen zu fördern, die anderen zu schwächen. »Deutsche, kauft bei Deutschen!« predigte die Deutsche Wacht — »Svoji k svojim!« (Jeder zu den Seinen) schallte es von slowenischer Seite zurück.

Aus heutiger Sicht erscheinen diese Auseinandersetzungen und Kämpfe lächerlich, kleinliches Gezänk, besoffene Geschichten, Wirtshausraufereien, die großspurig zu nationalen Schlachten hochstilisiert wurden. Doch bei näherem Hinsehen erkennt man, daß sich hier etwas ankündigte, was einige Jahrzehnte später mit blutigem Ernst und mörderischer Perfektion exekutiert werden sollte. Die Verdrängung, Vertreibung, schließlich Ausmerzung der Fremden, der anderen, der Juden, der Slawen, der Slowenen. Manche Konflikte wirkten schon damals weit über die Grenzen der Untersteiermark hinaus, voran der Streit um das Gymnasium in Cilli, der als Cillier Schulstreit in die Geschichte einging. Er erschütterte die gesamte Monarchie.

Es begann mit Berichten in slowenischen Zeitungen, wonach deutsche Studenten, »die feuchtohrigen Nachkommen einstiger rothaariger Germanen«, am Gymnasium von Cilli geheime Versammlungen abhielten, bei denen sie die Bilder von Bismarck und dem deutschen Kaiser bekränzten, österreichfeindliche Lieder sangen und »Hoch Bismarck! Hoch Deutschland!« riefen. Das roch nach Umsturz. Darauf brachten slowenische Abgeordnete im Wiener Parlament die Forderung ein, am deutschen Gymnasium in Cilli slowenische Parallelklassen einzurichten. Die deutschen Cillier lehnten das empört ab als Schmälerung des deutschen Besitzstandes und Gefährdung des Deutschtums im Unterland. Allerdings mußte sogar die nicht gerade slowenenfreundliche Deutsche Wacht einräumen, daß sich Deutsche und Slowenen am Cillier Gymnasium die Waage hielten. Der Kampf um das Gymnasium wogte monatelang hin und her und wurde schließlich mit der Errichtung eines slowenischen Untergymnasiums in Cilli beendet, was 1895 zum Sturz der Wiener Koalitionsregierung unter Fürst Windischgrätz führte, weil ihm die erbosten deutschen Abgeordneten die Zustimmung für sein Budget versagten.

Der Cillier Schulstreit hatte nicht nur den Sturz der Regierung zur Folge, sondern auch eine nachhaltige Vergiftung des Klimas in der Untersteiermark. In jenen Jahren besuchte Großvater, Jahrgang 1880, das umstrittene Gymnasium, er war vierzehn, fünfzehn Jahre alt und übernahm mit Begeisterung die Kampfparolen der Alten. Das deutsche Gymnasium in Cilli — die deutsche Wacht an der Sann. Die Slowenen wollen uns den Fuß auf den Nacken setzen. Die Untersteiermark als Kriegsschauplatz, auf dem sich die Deutschen bis zum letzten Blutstropfen wehren müssen.