Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Naturforscherin Stella und der Maler Henri dringen in die tropischen Urwälder am Oberlauf des Orinoco vor, um für einige Zeit unter Indianerstämmen zu leben, die fast noch auf der Stufe von Steinzeitmenschen stehen. Sie treffen dort auf Pater Lawrence, der Stella verfällt. "Irgendwann kriegst du Malaria oder Gelbfieber," hatte Stellas Freund gesagt. "Und die Wilden? Sie werden dich vergewaltigen oder fressen dich schlimmstenfalls auf."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 172

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Das Bild

Der Auftrag

In der neuen Welt

Erste Proben

Pater Lawrence

Ankunft im Rundhaus

Tage im Leben von

Borstige Raupe

Gemeinschaftsleben unter einem Dach

Malaria

Stellas Tagebuch

Verführung

Die Rettung

Intermezzo mit Henri

Kein Weg zurück

Sterben im Leben

Nichts bleibt

Quellen

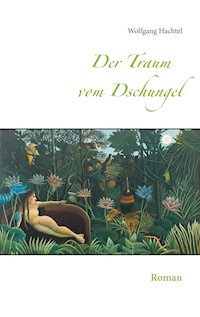

Das Bild

Das Bild hing in der kleinen Kunstgalerie Munoz – sie lag in einer Seitenstraße, abseits des lärmenden Verkehrs in der Innenstadt. Señor Munoz, der Inhaber der Galerie, hatte das Bild an der Wand gegenüber den Schaufenstern aufhängen lassen. So musste jedem, der nicht achtlos vorüberging, sondern einen Blick hinein, ins Innere, warf, das Bild auffallen, allein schon wegen seiner Größe, denn es maß wohl drei Meter in der Breite und wenigstens zwei in der Höhe. Pater Lorenzo entdeckte es, als er wie immer auf dem Weg zur Bibliothek dort vorbei ging. Er hatte das Bild vorher noch nie bemerkt, es war wohl erst seit kurzem an dieser Stelle.

Der Pater betrat den Laden und bat Señor Munoz, das Bild aus der Nähe ansehen zu dürfen.

Es schien ein Original zu sein. Rechts unten im Eck war der Name des Malers zu lesen und eine schwer zu entziffernde Jahreszahl.

„Henri Tassin, vielleicht haben Sie den Namen schon gehört“, sagte Señor Munoz eher beiläufig. Ja, diesen Namen hatte der Pater schon gehört. Aber er bemühte sich, seine Überraschung nicht merken zu lassen.

Mehr noch als die Ausmaße des Bildes musste auf jeden Betrachter wirken, was da gemalt war, wie da gemalt worden war.

Inmitten eines tropischen Urwalds lag eine nackte hellhäutige Frau auf einem Diwan, der gut in ein Biedermeierwohnzimmer gepasst hätte, der aber in diesem Dschungel völlig fehl am Platz schien. Wie eine Eva oder Venus räkelte sich die Frau zwischen blauen und weißen Lotusblüten, die im Licht einer fahlen Sonne leuchteten – oder war es ein Mond?

„Ich sehe, dass das Bild Sie interessiert“, unterbrach Señor Munoz die Gedanken des Paters. „Das freut mich, sehr sogar. Henri Tassin ist ein deutscher Maler, aber er lebt schon lange in Venezuela. Sein Stil ist dem Postimpressionismus und der Naiven Kunst nachempfunden. Wenn den Surrealismus nicht schon andere erfunden hätten, könnte Henri Tassin einer seiner Wegbereiter sein. Aber was besagen schon solche Etikettierungen!?“

Diese Eva, sie aalte sich inmitten stilisierter Pflanzen, die ineinander verschlungen waren und als ein exotisches Muster das ganze Bild überzogen. Affen mit langen Schwänzen und bunte Vögel tummelten sich in den Bäumen. Das ansehnliche Weibsbild schaute zur Mitte des Bildes, auch ihren linken Arm hatte sie dorthin ausgetreckt. Ihre leicht geöffnete Hand wies zu einer dunkelhäutigen Musikantin, die mit einem grellbunten Lendenschurz bekleidet war und mit ihrer Holzflöte eine wundersame Weise zu spielen schien. Zwischen den beiden Frauen lagen, halb verborgen im Pflanzenwuchs, zwei Löwinnen mit gelblich glimmenden Augen. Die Perspektive stimmte nicht, nicht die Größenverhältnisse, kein Körper warf einen Schatten. Und doch versuchte jede Figur den Betrachter davon zu überzeugen, dass sie wirklich sei.

Das Bild war eine einzigartige Kombination von Vertrautem und Merkwürdigem: Hier in diesem Dschungel reihten sich die fleischigen Bäume und Büsche brav wie Topfpflanzen aneinander. Die Löwinnen sahen einerseits so possierlich aus, als seien sie geschnitzt und bunt lackiert; andererseits blickten sie mit so wild aufgerissenen Augen, als bestünden sie darauf, echte Raubtiere zu sein. Der Maler hatte diese Welt als ein täglich neues Erlebnis gemalt, von dem er nicht zu wissen schien, nach welchen Gesetzen es ablief. Er muss jedoch ein unnachahmliches Gespür für Farbe, Komposition und Stimmung gehabt haben. Das Bild strahlte Schönheit aus, das war unbezweifelbar.

„Niemand fühlt sich vor diesem Gemälde als ein bloß Schauender oder gar als Voyeur“, warb Señor Munoz. „Diese üppige und intime Traumwelt gefällt jedem, nicht nur der Eva auf dem Bild. Der Betrachter fühlt sich hineingezogen in das Bild, hinein in den wuchernden Dschungel, zwischen die herrlichen Blüten, hin zu dieser Liebesgöttin auf ihrem Diwan. Man möchte dabei sein, als Liebhaber, als Träumender, als Maler.“

Munoz unterbrach sich. „Verzeihung, Pater, jetzt bin ich vielleicht zu weit gegangen.“

Und nach einer höflichen Pause fügte er hinzu: „Ich weiß nicht, ob es sich um ein Porträt handelt, ich denke eher, dass diese weibliche Figur ganz der Phantasie des Malers entsprungen ist. Zugegeben: Ein äußerst freizügiger Umgang mit der Wirklichkeit, eine merkwürdige, ja unwirkliche Komposition, aber von eindringlicher poetischer Wirkung.“

Aber Pater Lorenzo glaubte, in dieser hellhäutigen Frau auf dem Bild Stella wiederzuerkennen, ja er war sich sicher, dass sie es war, Stella, der er vor langer Zeit begegnet war. Diese Frau hatte Stellas Augen, Mund und Nase, ihre Haare und Frisur, sie glich Stella in allem, woran er sich erinnerte. Es war verrückt.

Er war damals ein tatkräftiger Mann von Ende Dreißig gewesen, einer jener frischen grünen Schösslinge einer Kirche, die sich über zweitausend Jahre hinweg auch unter den schwierigsten Umständen immer wieder erneuert hatte. Gehet hin in alle Welt – genau das hatte er getan. Er war ins tropische Südamerika gegangen, in die Urwälder an einem der Seitenflüsse des oberen Orinoco. Er lebte allein in einer entlegenen Missionsstation seines Ordens, die er sieben Jahre vorher gegründet hatte. Es war ihm stets einzig und allein um das Wohlergehen der Indianer gegangen, und er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ihnen zu helfen, dem Druck von außen, durch den ihre Kultur bedroht war, zu widerstehen.

Dann kam Stella, zusammen mit noch drei anderen Europäern. Einer war Henri Tassin. Die Vier wollten noch tiefer in den Urwald vordringen, um einige Zeit unter den Indianern eines völlig isoliert lebenden Stammes zuzubringen.

Gleich bei der ersten Begegnung war er bezaubert von Stella, und er bewunderte ihren Mut. Er hätte sie sich vielleicht zur Frau gewünscht, wenn er nicht ein Gelübde abgelegt gehabt hätte. Bedauerte er damals, als er Stella kennenlernte, dieses Gebundensein?

Später hatte er Stella wieder aus den Augen verloren. Auf Umwegen war ihm zu Ohren gekommen, sie sei nach Europa zurückgekehrt. Er hatte ihr noch einige Briefe geschrieben, von denen aber alle bis auf einen, den ersten, zurückkamen, nachdem sie oft monatelang unterwegs gewesen waren – Empfänger unbekannt.

Pater Lorenzo bemühte sich, eine plötzliche Versuchung zu unterdrücken, die beim Betrachten des Bildes über ihn gekommen war, aber er musste sich doch eingestehen, dass er gerne mehr erfahren würde. Mehr über Tassin, mehr vor allem über Stella. Wie war es ihr wohl ergangen, wo hielt sie sich auf, was machte sie jetzt? Würde sie ihn wieder so beeindrucken wie damals?

Señor Munoz zögerte. Aber als Pater Lorenzo ihm am folgenden Tag einen Umschlag mit einigen größeren Banknoten wie beiläufig auf seinen Tisch legte, wurde er auskunftsfreudiger.

„Ungefähr kann ich beschreiben, wo Henri Tassin sich aufhält. Aber es ist schwierig, ihn zu finden, und nicht ungefährlich. Von dieser Frau weiß ich nichts.“

Der Pater musste versprechen, mit niemandem von seiner Reise zu sprechen, und mehr noch, er musste bei der Gottesmutter und allen Heiligen schwören, über alles, was er sehen und hören würde, absolutes Stillschweigen zu wahren. Insgeheim aber schien Munoz zu hoffen, den Pater von seinem Vorhaben noch abbringen zu können. „Ich an Ihrer Stelle, in Ihrem Alter, würde diese Strapazen und das Risiko nicht auf mich nehmen.“

Schon wenige Tage später war Pater Lorenzo mit einer einmotorigen Maschine auf dem Flug von Ciudad Bolivar nach Südwesten, zu einer Ansiedlung, die kaum als Stadt zu bezeichnen war, jedenfalls damals nicht, am oberen Lauf des Orinoco-Flusses, mitten im Urwald, wenige Breitengrade nördlich des Äquators.

Jeffrén, Besitzer eines Motorboots, brachte den Pater am folgenden Tag weiter flussaufwärts. An den Ufern begleitete sie eine halbhohe, ungeheuer dichte Vegetation: Steifes Gras und darüber das immer gleiche Wehen und Wiegen der Bambusmassive, monotones, undurchdringliches Grün. Nach zwei Stunden Fahrt legten sie an einer rohen hölzernen Mole an, deren Pfähle im Morast standen.

Jeffrén glaubte zu wissen, wo sie den Maler finden könnten, und erbot sich, mit Pater Lorenzo hinauf in die halb verlassene Ortschaft zu gehen.

Dort bot sich ein trauriger Anblick. Manche Straßenzüge glichen denen in einer Ruinenstadt. Unbewohnt standen die Häuser an den breiten Straßen. Türen waren vermodert bis auf den Rahmen oder einen Stirnbalken. Dächer waren eingestürzt, weil ein von den Termiten zerfressener, vom Feuerschwamm geschwärzter Stützbalken geborsten war. Treppen schienen im Leeren zu schweben, ohne Anfang und Ende. Balkongitter hingen in einem gegen den Himmel offenen Rahmen.

In nächster Nähe musste in einer der Seitenstraßen eine Leiche oder ein Tierkadaver verwesen; der Aasgeruch verfolgte sie eine Weile. Schwarze Vögel sahen sie auf den Giebeln sitzen. Überall blühten porzellanblau die Jacaranda-Bäume, und die Mauerreste einer Kathedrale waren überwuchert mit purpurnen und rubinroten Bougainvillen.

Das Gebäude, vor dem Jeffrén schließlich stehen blieb, war vor fünfzig oder mehr Jahren sicherlich eine imposante Villa gewesen. Jetzt aber wucherten die fleischigen Arme der Lianen durch die farbigen Glasfenster, zwischen moosbewachsenen Balken hingen verrottete Dielenbretter herab. Aus brüchigen Steinfundamenten wuchsen Bäume und ragten mit den Kronen durch das verfallene Dach. Der Urwald kommt zurück, mit unbändiger Kraft, dachte Pater Lorenzo.

Der Seitenflügel war noch intakt, erweckte sogar den Anschein, renoviert worden zu sein: Schadhafter Putz war entfernt, Löcher waren mit frischem Mörtel zugeschmiert worden, Fensterrahmen wirkten ausgebessert und gestrichen, zerbrochene Fensterscheiben erneuert, auf dem Dach waren schadhafte Ziegel durch neue, glänzende ersetzt, jeder Ziegel befand sich an seiner Stelle und hatte seine Nachbarn.

Eine Tür stand halb offen, als hätte jemand auf den Pater gewartet. Er betrat das Haus, ging durch einen Flur, durch Räume, in denen es nach Farbe und Terpentin roch. Auf Tischen, auf dem Boden standen Farbtöpfe, lagen Pinsel, Tuben, alte Lappen. Auf Staffeleien waren gerade begonnene oder schon halbfertige Bilder zu sehen: Motive eines tropischen Dschungels mit stilisierten Pflanzen und großen Blüten in leuchtenden Farben, zwischen denen pantherartige Raubtiere den Betrachter Furcht erregend – oder fürchteten sie sich? – anglotzten. Ein Wald mit Affen, die sich von Ast zu Ast hangelten oder umgeben von Heliconien am Boden saßen. Ein Tiger griff im Dschungel einen Büffel an, ein anderer erlegte einen Waldhirsch. Eva – auch diese mit dem Profil von Stella – und die Schlange. Ein Tiger floh überrascht vor dem Sturm im Urwald. In Allem derselbe freizügige Umgang mit der Wirklichkeit.

Pater Lorenzo öffnete eine weitere Tür und steckte den Kopf in den Raum. Ein Mann lag schlummernd auf einem Diwan. Pater Lorenzo erkannte ihn sofort. Es überraschte ihn auch nicht, dass der Diwan hier exakt dem glich, den er auf dem Bild in Munoz‘ Galerie gesehen hatte.

Der Pater ließ sich sein Gepäck vom Boot bringen und verabschiedete Jeffrén. Er fand ein akzeptables Badezimmer, wusch sich, trank Tee aus seiner Feldflasche, legte sich auf ein Bett, das er in einem der Atelierräume gefunden hatte, und schlief ein.

Als er wieder aufwachte, spürte er sofort im ganzen Körper die Müdigkeit nach den Anstrengungen der Reise. Einen Augenblick blieb er ausgestreckt auf dem Rücken liegen. Er dachte, es sei doch ein wenig traurig, alt zu sein. Es blieb ihm wohl nicht mehr viel Zeit, er würde sich nun bald mit dem begnügen müssen, was er schon wusste.

Als er auf den Flur trat, sah er Henri Tassin Pfeife rauchend in seinem Atelier auf und ab gehen. Tassin sah so aus, wie der Pater ihn in Erinnerung hatte, schmächtig, hager, mit gebeugten Schultern, die auf eine sitzende Lebensweise schließen ließen. Sein Kopf war kahl, das Gesicht von einem unordentlichen Bart eingefasst. Ein abgezehrtes Gesicht mit hervortretenden Backenknochen, in dem die Augen hinter stahlgeränderten Gläsern übergroß wirkten. Seine Kleidung wirkte vernachlässigt, sein Äußeres war wenig gepflegt, Tassin hatte vermutlich schon zu lange nur die Gesellschaft von Mestizen und Indianern gehabt.

Tassin blieb stehen, schwieg, schaute Pater Lorenzo nur fragend an.

„Munoz hat mir gesagt, wie ich Sie finde“, sagte der Pater.

Tassin schien ein wenig verlegen. „Ach ja, deshalb.“ Dann fragte er Pater Lorenzo nach seinen Arbeiten und begann eine Unterhaltung darüber, ob es wahr sei, dass es noch immer abgelegene Indianerdörfer gebe, deren Bewohner kaum Kontakt zu Weißen, auch nicht zu Missionaren, gehabt hatten. „Sie sind ja unter den Brüdern der Missionsstationen dafür bekannt, dass Sie sich mehr für die Sitten und Gebräuche der wilden Indianer als für ihr Seelenheil interessiert haben“, bemerkte er.

Schließlich stellte der Pater seine Frage, die Frage, die ihn hierher geführt hatte. „Ich habe Ihr Bild gesehen … Stella. Es … ist doch Stella?“

Tassin schien überrascht, dass der Pater – siebzig Jahre alt – ohne Zögern eine beschwerliche Reise von mehreren Tagen auf sich genommen hatte, um ihn nach einer jungen weißen Frau zu fragen, die er gemalt hatte. Einer Frau, wenigstens war Tassin geneigt das zu glauben, deren Schönheit und Jugend wohl kaum mehr für einen Gelehrten ins Gewicht fiel, der ein eminentes Mitglied der Societas Jesu war und sich ganz den Wissenschaften verschrieben hatte. Nach einer Frau auch, die jetzt gewiss nicht mehr so jung war wie auf dem Gemälde – vielleicht aber immer noch schön und anziehend.

Aber Tassin zögerte nur kurz, fasste sich rasch und begann zu reden, und er fuhr fort zu reden, mit wachsender Hingabe und einem seltsamen Gefühl der Erleichterung. Er fragte sich später manchmal, ob Pater Lorenzo nicht einzig und allein deshalb zu ihm gekommen war, um gemeinsam das Gewicht der Einsamkeit und ihrer Erinnerungen zu tragen oder vielleicht sogar abzuwerfen, das auf ihnen beiden lastete und von dem sie weder die Malerei noch die Wissenschaft erleichtert hatte.

Der Jesuit lauschte schweigend, mit fast zurückhaltender Höflichkeit, und er flocht nur hin und wieder eine Bemerkung ein. Er versuchte auch kein einziges Mal, Tassin eine jener Tröstungen zuteil werden zu lassen, für die seine Religion doch zu Recht berühmt ist.

Die Nacht überraschte sie bald, Tassin zündete Kerzen an, dann fuhr er fort zu reden und unterbrach sich nur gelegentlich, um von einer Mestizin – war sie eine Haushälterin, oder war sie seine Geliebte? – frischen Tee bringen zu lassen.

Der Auftrag

Als Stella diesen ganzen verrückten Auftrag übernahm, war sie kaum mehr als ein menschliches Werkzeug des Professors, bei dem sie studiert hatte – oder sagen wir Direktor, uneingeschränkter Herr über ein großes Lehr- und Forschungsinstitut und den Palmengarten mit riesigen Gewächshäusern und einer Fülle exotischer Pflanzen.

Dieser Professor gehörte zu jenen Menschen, in denen schon in früher Jugend der sehnliche Wunsch erwacht, ferne Länder zu bereisen, in wenig bekannte Gebirge, Wüsten, Urwälder vorzustoßen, fremde Völker zu studieren, eine unbekannte Pflanzen- und Tierwelt zu erforschen. Dieser Drang, der immer mächtiger wird, ist bezeichnend für eine Zeitspanne im Leben, in der es vor uns liegt wie ein schrankenloser Horizont, in der uns nichts mehr anzieht als starke Gemütsbewegungen und Bilder körperlicher Fährnisse. Alles Entlegene, alles nur undeutlich Umrissene besticht unsere Einbildungskraft. Dinge, die wir nur aus Schilderungen kennen, haben einen besonderen Reiz. Erlebnisse, die uns nicht erreichbar sind, erscheinen lockender als alles, was sich uns im engen Kreis eines bürgerlichen Lebens bietet.

So ein Mann, begierig auf frische Erfahrungen, auf Entdeckungen und neues Wissen war der Professor in seinen jungen Jahren. Seine persönlichen Verhältnisse, die Umstände jener Zeit gestatteten ihm aber nicht, mehr als nur einen kleinen Teil der Ideen zu verwirklichen, die ihn so lebhaft beschäftigten.

Er hatte sich lange darauf vorbereitet, an einer gewagten Unternehmung, einer Entdeckungsreise in das Innere des südamerikanischen Kontinents teilzunehmen, er hatte einen Großteil seiner Zeit und Energie und auch seines Geldes für dieses Ziel aufgewendet, hatte sogar seine Verlobung und Heirat abgesagt – da brach der Krieg aus, in Europa, ja in der Welt. Die Geldmittel, die die Regierung für die Expedition bereitgestellt hatte, wurden zurückgezogen und die Reise auf unbestimmte Zeit verschoben – dieselbe Regierung, die den Krieg angezettelt hatte und die Mittel nun für Panzer, Kanonen und Flugzeuge benötigte.

Mit Kummer sah der junge Professor all seine Aussichten vernichtet. Ein einziger Tag hatte seine Pläne zunichte gemacht. Der Tag der Kriegserklärung, ein einziger Tag, für mehr als ein Jahrzehnt.

Wenn es den Professor nach dem Ende des Kriegs noch immer in ferne Länder zog, so war es dann nicht mehr so sehr der Drang nach einem aufregenden Wanderleben und das Verlangen, einer wilden, großartigen Natur zu begegnen. Es war nun das Interesse an den vielfältigen Produkten der Natur, die Aussicht, diese Produkte nutzbar zu machen zur Förderung der Wissenschaft und vielleicht auch der Wirtschaft seines Landes, ganz gewiss aber zur Beförderung seiner eigenen Reputation und weiteren Karriere.

Auch später widersetzten sich nicht vorhersehbare Hindernisse manchem Vorhaben, wenn der Professor soeben meinte, es ausführen zu können. Aber sollte er die vielen Jahre, einen großen Teil seiner Lebenszeit, in der er sich vorbereitet hatte auf Beobachtungen und Untersuchungen, die er in den entlegensten Gebieten der Neuen Welt anzustellen gedachte, vergeblich aufgewendet haben!?

Nein! Er hatte doch Studenten, Schüler, an die er das weitergeben konnte, was er erarbeitet hatte, junge Menschen, die seine Planungen in die Tat umsetzen konnten, wenn er sie nur richtig unterwies und motivierte. Und eine der besten unter seinen Studenten war Stella – vermutlich war sie sogar die beste.

So kam es, dass Stella eines Tages zaghaft an die Tür eines Büros klopfte, denn der Professor hatte sie einbestellt. Es war aber noch nicht die Tür zum Büro des Professors, erst die zu seinem Vorzimmer.

„Herein“, rief die Sekretärin, „ich werde sehen, ob der Herr Direktor Zeit für Sie hat, einen Moment, bitte.“

„Herein“, rief dann doch auch der Herr Professor-Direktor mit seiner kräftigen Stimme. Er streckte Stella die Hand entgegen: „Ich habe Sie schon erwartete, Frau Doktor.“ Diese Anrede war für Stella noch ungewohnt, sie hatte den Titel erst wenige Tage zuvor erworben. „Setzen Sie sich doch. Ich muss nur noch ein dringliches Telefonat erledigen, dann gehört meine Zeit uneingeschränkt Ihnen.“

Auch das war neu für Stella; der allmächtige Direktor hatte sonst nie Zeit. Stella nahm in einem der Nachkriegs-Holzstühle mit grünen Kunstledersitzen Platz. Erst vor wenigen Tagen hatte sie als Prüfling hier gesessen; heute waren ihre Nerven nicht weniger angespannt.

„Worum es geht, habe ich gestern ja schon angedeutet“, unterbrach der Direktor Stellas Gedanken, nachdem er das Telefonat beendet hatte.

„Den Pharmakonzernen können wir keine Konkurrenz machen“, begann er das Gespräch. „Die durchforsten weltweit unter Einsatz von viel Geld die Regenwälder in den Tropen auf der Suche nach Wirkstoffen gegen Krebs, Aids und andere Krankheiten, die bislang nicht heilbar sind. Auch nicht der Agrarindustrie, die sich für pflanzliche Ressourcen in der ganzen Welt interessiert. Wir müssen ja leider die Erfahrung machen, …“

Die Stimme des Direktors wurde etwas leiser, offenbar setzte er zu einem seiner Monologe an, für die er bekannt war. Stellas Gedanken schweiften ab. Sie muss sich zusammenreißen, sie kann sich hier doch keinesfalls blamieren!

Nun drang die Stimme des Direktors wieder an ihr Ohr. „… unsere hochgezüchteten Kulturpflanzen sind extrem anfällig für Schädlinge und Krankheiten, und die widerstandsfähigeren Wildpflanzen bieten einzigartige Reservoire für Resistenzgene. Nein, zu alledem fehlt uns, schlicht gesagt, das nötige Geld, und wir wollen selber ja auch keinen Profit machen. Wir wollen etwas anderes.“

Der Direktor blickte Stella über den Rand seiner Brillengläser hinweg an. „Wir wollen, dass die tropischen Regenwälder besser geschützt werden. Die Indios, schon über Jahrtausende Bewohner der Regenwälder, behaupten, dass die meisten oder gar alle Pflanzen, die in ihrem Lebensraum vorkommen, einen Nutzen haben. Einige unserer Kollegen, die in Brasilien, Venezuela und Peru gearbeitet haben, konnten das nicht bestätigen. Sie haben leider nicht immer die neuesten Methoden angewendet und Untersuchungen nur bei solchen Indianerstämmen vorgenommen, die schon Kontakte zur Zivilisation hatten, durch Missionare, Ärzte, Touristen – oder es waren Mestizen.

Wir wollen deshalb Indianervölker erforschen, die in sehr abgelegenen Regionen leben und fast noch auf der Stufe von Steinzeitmenschen stehen. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, ohne dass ich Ihnen damit ein vorgefertigtes Urteil mit auf den Weg geben will: ich glaube, dass es weit mehr Möglichkeiten der Nutzung gibt, als westliche Forscher bis jetzt wissen, und manche Pflanzen in diesen tropischen Gebieten der Neuen Welt sind so wichtig, dass sie unbedingt erhalten werden müssen, wenn der Regenwald den Indios weiterhin eine Lebensgrundlage bieten soll.“

Stella verharrte im Schweigen der Zuhörerin. So viel hatte sie verstanden: Der Direktor schien darauf versessen, sie in eine Gegend zu schicken, die er selbst schon lange hatte bereisen und erforschen wollen, wozu er sich aber auf Grund seines Alters nun nicht mehr in der Lage sah.

Sollte sie das Angebot annehmen? Das hieße: Wilde Flüsse hinauf fahren, in Urwälder eindringen, in die bisher noch kein Weißer seinen Fuß gesetzt hatte, bei Menschen leben, die nackt im Dschungel herumliefen, deren Sprache niemand verstand, die keine Schrift kannten. Und der Professor erwartete, dass sie unter diesen Bedingungen in einem der unbekanntesten Teile der Erde Forschungen anstellte.