6,99 €

Mehr erfahren.

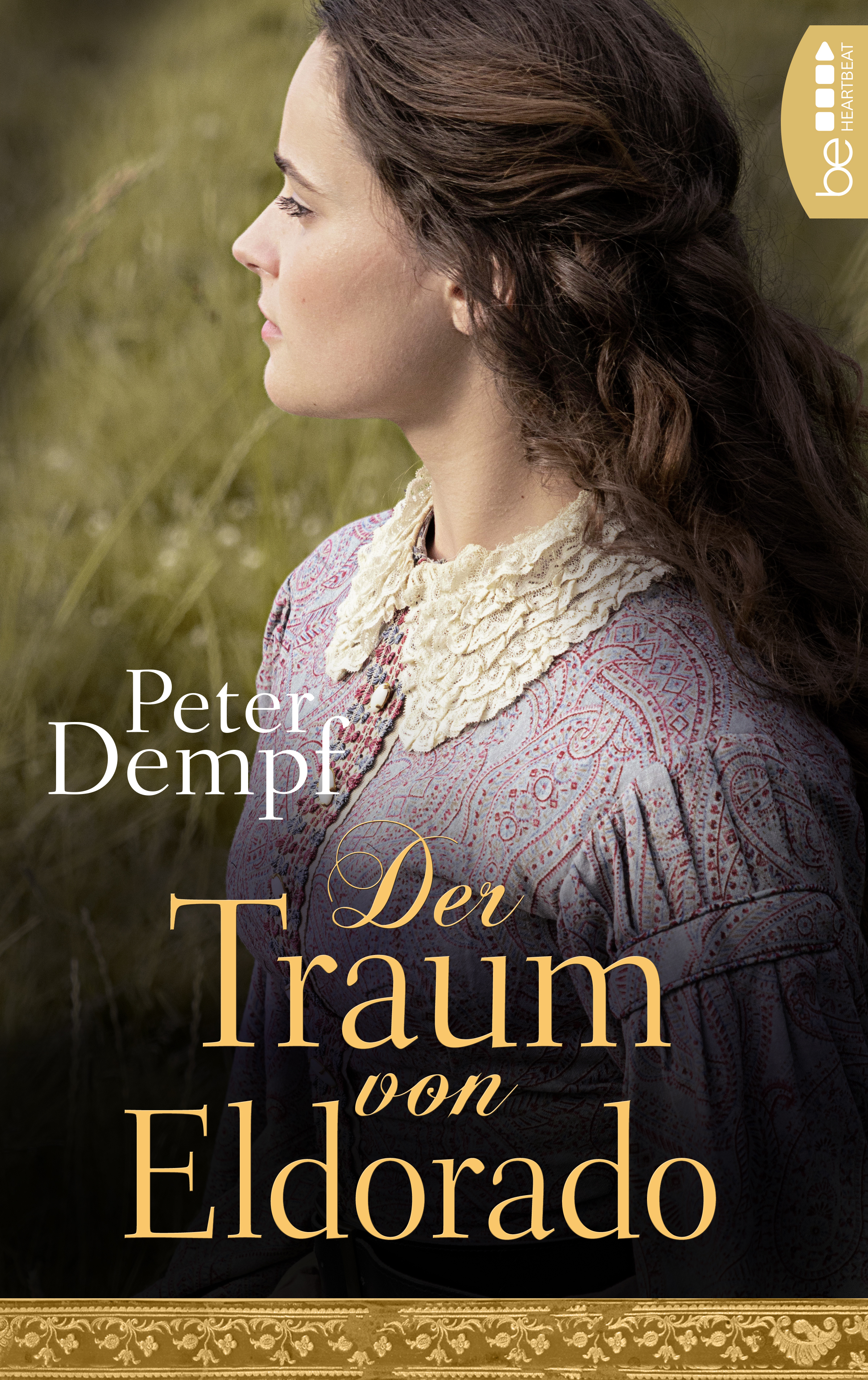

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Die schönsten Historischen Romane von Bestseller-Autor Peter Dempf

- Sprache: Deutsch

Ulm 1529. Der junge Fuhrwerker Nicolaus Federmann wird Zeuge, wie sein alter Jugendfreund Joachim aus dem Fenster gestoßen wird. Sterbend liegt der Freund vor ihm und überreicht Nicolaus ein Amulett aus purem Gold.

In Joachims Wohnung trifft Nicolaus auf eine wunderschöne, dunkelhäutige und geheimnisvolle Fremde. Ihr Name ist Mayana, doch er versteht ihre Sprache nicht. Kommt sie wie das goldene Amulett aus der Neuen Welt? Vielleicht sogar aus jener Goldstadt jenseits des Atlantiks, von der die Legenden berichten?

Da erhält Nicolaus von seinen Dienstherren den Auftrag, in die Neue Welt zu reisen, um dort Bodenschätze zu erschließen. Nicolaus fasst einen Entschluss: Er will die sagenumwobene Stadt Eldorado finden. Werden ihm die geheimnisvollen Zeichen, die auf dem Gold-Amulett eingeritzt sind, den Weg weisen? Zusammen mit der fremden Mayana begibt Nicolaus sich auf eine abenteuerliche Reise ...

Ein faszinierender, bildgewaltiger historischer Roman um die Entdeckung einer völlig fremden Welt: Südamerika!

In dieser Reihe haben wir die schönsten, spannendsten und fesselndsten Romane von Peter Dempf zusammengestellt. Die Romane erzählen vom Leben starker Frauen in vergangenen Zeiten: von ihrem Mut, ihrer Kraft und ihrer Leidenschaft, von ihrem Kampf gegen Intrigen, Hass, Verrat und für die eigene Freiheit. Jeder Roman kann einzeln für sich gelesen werden.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 887

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

CoverInhaltWeitere Titel des AutorsÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumTeil 1: Die Macht der KartenZitat1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. Kapitel22. Kapitel23. Kapitel24. KapitelTeil 2: Jenseits der WeltZitat1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. KapitelTeil 3: Der Weg in die HölleZitat1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. KapitelDanksagungWeitere Titel des Autors

Das Amulett der Fuggerin

Das Gold der Fugger

Der Teufelsvogel des Salomon Idler

Die Botschaft der Novizin

Die Brunnenmeisterin

Die Geliebte des Kaisers

Die Sterndeuterin

Die Tochter des Klosterschmieds

Fürstin der Bettler

Herrin der Schmuggler

Mir ist so federleicht ums Herz

Über dieses Buch

Ein kühner Abenteurer, eine geheimnisvolle Frau und der Traum von Gold

Ulm 1529. Der junge Fuhrwerker Nicolaus Federmann erhält von einem Freund ein Amulett aus purem Gold. Stammt es aus der sagenumwobenen Goldstadt jenseits des Atlantik, von der die Legenden berichten? Als Nicolaus für seine Dienstherren in die Neue Welt reisen soll, um dort Bodenschätze zu erschließen, fasst er einen Entschluss: Er will die legendäre Stadt Eldorado finden! Zusammen mit der ebenso schönen wie geheimnisvollen Mayana macht er sich auf die abenteuerliche Reise …

eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.

Über den Autor

Peter Dempf, geboren 1959 in Augsburg, studierte Germanistik, Sozialkunde und Geschichte für das Lehramt am Gymnasium. Der mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnete Autor schreibt neben Romanen und Sachbüchern auch Theaterstücke, Drehbücher, Rundfunkbeiträge und Erzählungen. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine historischen Romane. Peter Dempf lebt und arbeitet in Augsburg, wo unter anderem seine Mittelalter-Romane »Die Brunnenmeisterin«, »Herrin der Schmuggler« und »Das Amulett der Fuggerin« angesiedelt sind.

Homepage des Autors: http://www.peter-dempf.de/.

PETER DEMPF

Der TraumvonEldorado

Historischer Roman

Digitale Neuausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2010 by Peter Dempf und Bastei Lübbe AG, Köln

Dieses Werk wurde vermittelt durch AVA international GmbH, München

www.ava-international.de

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Andrea Kalbe, Berlin

Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung eines Motivs von © Richard Jenkins

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-8698-1

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Erster Teilder Indianischen Historia

Die Macht derKarten

»Gewinne nicht die Welt

und verliere deine Seele;

Weisheit ist besser

als Silber und Gold.«

Bob Marley, Zion Train

»Das Geheimnis ist der Liebling

der Geschichte.«

Oswald Levett, Verirrt in den Zeiten

1. Kapitel

Ulm, Sommer 1529

Sie liebte niemanden, und sie hasste niemanden, aber sie würde jeden töten, der glaubte, sie besitzen zu können. Als eine Hand in ihren Bettkasten griff und sie nach draußen zerrte, biss Mayana, aus dem Schlaf gerissen, zu.

»Verflucht!«, polterte Joaquin. »Hör auf, um dich zu beißen! Du musst verschwinden!« Er zog sie mit einer Leichtigkeit aus dem Kasten, als wäre sie nur ein Heukissen, stellte sie auf die Beine und schob sie hinter die Tür des Abtritts. »Rühr dich nicht. Er ist es!«

Jetzt erst hörte sie das Krachen der rückwärtigen Tür zum Garten. Jemand brach sie auf und verschaffte sich so gewaltsam einen Zugang. Dann schloss der Bärtige die Tür, und sie saß im Dunkeln.

Joaquin fluchte leise. Sie lauschte auf die Geräusche draußen und wusste, dass er in sein Wams schlüpfte und sein Schwert umgürtete. Nur das Laden der Pistole gelang ihm nicht mehr. Gleichzeitig knarrten die Treppenstufen unter dem Gewicht eines Menschen. Der Eindringling kam die Treppe herauf. Auch er hatte bereits sein Schwert gezückt; Mayana hörte das leise Singen der sich biegenden Klinge. Auch Joaquin wusste vermutlich, dass der Einbrecher eine Waffe bei sich hatte.

Er hatte sie gefunden, obwohl sie beide um die halbe Welt geflohen waren.

Mayana war diesem Mann nicht freiwillig in dieses kalte und feuchte Land gefolgt. Sie hatte sich gesträubt, hatte um sich geschlagen und gebissen – und doch war sie mit dem Bärtigen in einer eiligen Zeremonie nach seinem Glauben verheiratet und gleich danach auf das Schiff gezerrt worden, das sie beide nach Westen in diese Kälte geführt hatte. Sie verfluchte Ulate, diesen Mönch, der sie an den Bärtigen verschenkt hatte. Sie verfluchte Joaquin, der sie mit Gewalt genommen hatte – aber sie hoffte, dorthin zurückkehren zu können, woher sie gekommen war, sobald sie nicht mehr gezwungen waren zu fliehen. Denn sie beide hatten ein Geheimnis mit an diesen finsteren Ort genommen, das sie in höchste Gefahr brachte. Joaquin hatte ihr den Sonnenstein abgenommen. Ihren Sonnenstein, den sie von Tayento erhalten hatte, damit er sie zurückführen sollte, ihre einzige Erinnerung an die Eltern, an die Heimat, an den Wald.

Sie hatte ihre Zeit der Flucht vor diesem gierigen spanischen Blutsauger aus Coro genutzt. Umgesehen hatte sie sich, die bleichen Menschen beobachtet, heimlich, ohne dass Joaquin es bemerkt hatte. Sie hatte sich die Bräuche abgeschaut und die Sprache Joaquins einigermaßen erlernt. Jedenfalls so, dass sie verstand, was die Menschen sagten. Letzteres war schwierig gewesen, denn ihre Sprache wechselte je nach dem Ort, an dem sie sich aufhielten, und zerfiel in ebenso viele Zungen wie in den Dörfern ihrer Heimat. Sie hatte zwar von Ulate, dem Mönch im Dschungel, das Spanische ein wenig gelernt, aber – immer mit dem Bärtigen mitreisend, der ihren Sonnenstein trug – so viel Land durchquert, wie kein Jäger ihrer Heimat jemals durchstreifen, und mehr Sprachen aufgeschnappt, als sie behalten konnte. Sieben ganze Monddurchgänge war ihre Reise nur immer weiter dem Sonnenaufgang entgegengegangen. Sieben Monddurchgänge lang hatte sie gefroren und gezittert, an Heimweh gelitten und geweint, war sie dem Bärtigen zu Willen gewesen. Doch es hatte auch gute Zeiten gegeben – es gab Momente, in denen sie lachen konnte, und sie lernte leicht und brauchte nur eine geringe Zeit, um zu verstehen.

Besonders gefährlich war es für sie jedoch geworden, wenn der Bärtige getrunken hatte, wenn er dieses scharf riechende Wasser hinuntergestürzt und dann lange wie taub für die Welt vor sich hin gestarrt hatte, um urplötzlich aufzustehen, wie wild um sich zu schlagen und schließlich – nach einem Anfall von Raserei – besinnungslos zu Boden zu stürzen und dort liegen zu bleiben. Während dieser Wahnzeiten verkroch sie sich unter Tisch und Bett, damit das wilde Tier in Joaquin sie nicht entdecken und aus ihrem Bau ziehen konnte. Wenn er dann dalag, elend, hilflos und beschmutzt, schleppte sie ihn ins Bett und legte sich neben ihn. Sie erzählte ihm von ihrer Heimat in der Hoffnung, ihm etwas von der Sehnsucht einzuträufeln, die sie befiel, wenn sie an die Wälder dort dachte. Das Einzige, was sie damit erreichte, war jedoch die Wiederkehr der Albträume, in denen er – verfolgt von dem spanischen Teufel persönlich – schrie, als würde dieser ihn bei lebendigem Leib häuten. Heiser erwachte er tags darauf immer, heiser, blass und voller Furcht. Danach waren sie meist weitergezogen.

Während all dieser Zeit betete sie für ihre Rückkehr. Inständig hoffte sie, der Gott ihrer Väter würde sie zurückrufen in das Land hinterm Horizont. Vergebens.

Sieben Monddurchgänge hindurch hatte sie gehofft – hatte in den Mond gestarrt, der rund und hell am Himmel stand – und war stattdessen mit dem Bärtigen immer weiter ins Land hineingeflohen.

Doch dann war in der letzten Nacht der weiße Streif einer Sternschnuppe über den nachtdunklen Himmel gerissen und hatte ihn für einen Wimpernschlag in zwei gleiche Hälften zerschnitten. Für Mayana war dies das Zeichen gewesen, dass ihre Flucht und ihre Ängste bald ein Ende finden würden. Es war die Antwort auf den Schmerz gewesen, der sie seit Langem zerriss. Wie der Himmel sich teilte, so teilte sich ihr Leben in das tatsächliche Leben hier in diesem Land und in die Erinnerung an ihr altes Leben jenseits des großen Wassers. Gleichzeitig war es eine Ankündigung gewesen, dass das Schicksal sich gegen sie beide wenden würde. Sie hätte Joaquin gern gewarnt – doch der hatte sich zwar täglich auf sie gelegt, aber nur wenige Worte mit ihr gewechselt; bis heute.

Und wie sich der Himmel hinter dem fallenden Stern wieder schließen und das Firmament sich auf beiden Seiten des Risses zu einem Ganzen zusammenfügen konnte, so, spürte sie, würde sich ihr eigenes Leben erneuern. Sie sah den Streifen der Sternschnuppe als Fingerzeig dafür, dass sie dorthin zurückkehren würde, woher sie gekommen war.

Mit einem Schlag sprang die Tür zum Schlafraum auf. Ein Schrei folgte, und dann trafen mit einem scharfen Klingen die Schwerter aufeinander und spielten eine tödliche Melodie.

Ein paarmal polterte ein Körper gegen die Tür zum Abtritt. Einmal wurde sogar die Tür aufgerissen, doch Mayana war längst schon in der Dunkelheit über das Gebälk hoch in den Boden hinaufgestiegen – und die Kammer für die Notdurft war leer.

»Gebt mir die Frau und die Karte!«, keuchte die Stimme, die Mayana nie würde vergessen können. »Die Frau und die Karte, und Ihr könnt leben!«

»Niemals«, erwiderte der Bärtige, und das Hacken der Klingen wurde lauter und heftiger.

Als der erste Sonnenstrahl sich über den Horizont schob, in die Spalte zwischen die Häuser stach und Mayanas Haar berührte, wusste sie, dass sich ihr Leben ändern würde. Sie würde zurückkehren.

Irgendwo unter ihr stöhnte Joaquin plötzlich tief. Ein Schwert polterte zu Boden, ein Körper wurde gegen die Fensterfüllung gestoßen.

»Karte und Gold, Joaquin«, zischte der Eindringling. »Und das Mädchen!«

»Du wirst nichts von alledem je bekommen. Niemals!« Der Bärtige lachte röchelnd, wie er lachte, wenn er betrunken war.

Geräuschlos ließ sich Mayana auf den Boden des Abtritts gleiten und spähte durch die Türöffnung. Der Fremde hatte Joaquin die Klinge durch die Lunge gestoßen und ihn so an der Fensterfüllung festgenagelt.

»Niemals!«, schrie der Bärtige noch einmal und kippte nach hinten. Mit einem hässlichen Knacken brach die Klinge, und der Körper stürzte auf die Straße hinunter.

2. Kapitel

Nicolaus Federmann folgte seiner Nase. Auf einer kleinen Brücke überquerte er die Blau und bog in die dahinterliegende Gasse ein. Der Geruch nach kaltem Flussfisch und der Jauche der Gerberbecken nahm ihm beinahe den Atem. Doch er wusste, dass die Nase diese Beleidigungen bald vergessen würde. Bereits in den frühen Morgenstunden, kaum, dass sich die Sonne über den Horizont gewagt hatte, herrschte ein geschäftiges Treiben in den Gassen. Und ein Lärm, der den eigenen Schritt unhörbar machte: Die Flussfischer riefen einander Warnungen zu, denn auf der Blau wurde es eng, wenn viele Boote gleichzeitig auf die Donau hinauswollten. Die Gesellen stampften die Tücher in gleichmäßigem Takt in den Färberkuhlen, die Gerber klatschten ihre nassen Felle auf die Tische und lösten Fleisch und Fettreste von den Häuten. Dabei unterhielten sie sich lautstark, lachten und riefen sich Scherze zu. Und die metallenen Reifen der ersten Karren, die durch den Morgendunst rumpelten, lärmten in den mit Flusskieseln übersäten Gassen.

Federmann trug einen kurzen Kittel und Hosen sowie geschnürte Schuhe. Auf ein Wams hatte er verzichtet. Der Himmel war wolkenlos – es stand ein heißer Tag bevor. Zwar fröstelte Federmann jetzt bei Sonnenaufgang ein wenig, während er durch die feuchten und dunklen Gassen an der Blau schritt, da sich hier die Kälte der Nacht länger hielt als in der Kaufleutestadt, doch schon bald würde sie einer drückenden Schwüle weichen.

Den Weg fand er, ohne sich groß orientieren zu müssen. Der Dekan des Münsters hatte ihm mitgeteilt, Joachim sei wieder in der Stadt, und er hatte sich sofort auf den Weg gemacht. Joachim! Sie hatten nebeneinander gewohnt, hatten zusammen mit Bertram, dem Dritten im Bunde, Kiesel auf die Flößer geworfen, die mit ihren langen Holzflößen auf der Donau an der Stadt vorüberzogen, und sich in der Blau getummelt, die Boote der Fischer losgemacht und sich von ihnen beschimpfen lassen wie Generationen von Bengeln vor ihnen. Joachim, der Kräftige, Grobschlächtige, der mit den Ellenbogen. Federmann blieb kurz stehen und betrachtete die Fachwerkbauten des Fischerviertels. Der Putz blätterte ab, die unteren Balken moderten, die Dächer waren undicht. In diesem Viertel hatten sie beide mit dem eher schlichten Bertram einen Traum geträumt, den Traum vom Reichtum. Dies hier war ihre Heimat gewesen. Die Blau, die Gerber und Fischer, die feuchten Gassenschluchten, die Armut der Männer und Frauen, die oft kaum etwas besaßen, das ihre Blöße bedeckte. Sie hatten ihnen einen Hunger eingepflanzt, den er noch heute verspürte. Wenn es günstige und weniger günstige Ausgangspunkte für einen Lebensweg gibt, so hatten sie drei den für ihren Traum ungünstigsten gewählt. Reich hatten sie werden wollen – und das hatte sie auseinandergetrieben. Joachim, Sohn eines Fischers, der Tatkräftigere und Abenteuerlustigere von ihnen, war bei Nacht und Nebel davongelaufen. Wie Federmann gehört hatte, war er zuerst nach Venedig gegangen, dann nach Genua und war schließlich als Steuermann in die Dienste der Spanier getreten, begleitet von Bertram, dem jüngsten Sohn des Netzflickers vom Nebenhaus. Die Väter hatten damals ihre beiden Söhne dafür verflucht, dass sie ihre Familien im Stich gelassen hatten.

Das war jetzt gut fünf Jahre her. Seither hatte er nichts mehr von seinen Jugendfreunden gehört.

Er selbst war brav in Ulm geblieben und in die Dienste der Familie Ehinger getreten. Das war keine schlechte Entscheidung gewesen, gehörten die Ehinger doch zu den reichen Ulmer Patriziern und Fernhandelskaufleuten mit bestem Leumund und weitreichenden Geschäftsverbindungen bis nach Spanien und Venedig. Er hatte etwas werden wollen in der Stadt, was für den Sohn eines Reusenbauers eigentlich eine Unmöglichkeit war.

Seinen Ehrgeiz hatte er allerdings auf eine Lüge gründen müssen. Nichts konnte er – und damit alles. Die Wirren um die Glaubensfrage eines Martinus Luther halfen ihm bei seinem bescheidenen Weg zum Reichtum: Die immer wieder aufflammenden Kriegshandlungen zwischen Katholiken und Protestanten spülten viel Gesindel auf die Straßen, ausgediente Landsknechte, verkrüppelte Soldaten, Heimatlose und Reisläufer aller Art. Transporte, vor allem die reichen der Patrizierfamilie Ehinger, die von Ulm aus nach Augsburg und in die andere Richtung nach Stuttgart und Straßburg hin unterwegs waren, mussten gesichert werden.

Federmann war jung, fürchtete nichts und niemanden und log dem Werber der Familie, Heinrich Ehinger, vor, längst Reiten gelernt zu haben. Nur ein Pferd fehle ihm. Er war erst sechzehn gewesen und hatte bekommen, was er verlangt hatte. Mit Armbrust und Schwert hatte er die Transporte des Handelsunternehmens begleiten dürfen. Beim ersten Male hatte er, während die Rottfuhrwerke schwerfällig und hoch aufgeschnürt über die Zugbrücke gerasselt waren, sein Pferd am Zügel aus dem Tor hinausgeführt, damit er seine Unkenntnis im Reiten nicht hatte offenbaren müssen. Die Ochsen, langsam und gemütlich in der Gangart, hatten ihm reichlich Gelegenheit gegeben, es bis Augsburg zu erlernen.

Er musste den Kopf schütteln, da er längst erfahren hatte, dass Träume Träume blieben und die Wahrheit um ein Vielfaches komplizierter war, als es sich der Sechzehnjährige von damals ausgemalt hatte. Denn außer dem Reiten hatte er auf dem Weg nach Augsburg noch gelernt, dass einem Reichtum nicht einfach so in den Schoß fiel.

Mit einer Handbewegung wischte Federmann sich die Gedanken aus dem Kopf. Er wollte Joachim sehen, mit ihm reden, ihn fragen, wie es ihm auf der Suche nach dem himmelstürmenden Reichtum ergangen war, den sie sich beide hatten erobern wollen – und was war mit Bertram geschehen? Der Dekan des Münsters hatte gestern noch bedeutungsschwer gesagt, die beiden Teufelskerle seien sogar in der Neuen Welt gewesen …

Federmann schaute eine Gasse hinunter, an deren Ende ein Haus in schrägem Winkel ins Blickfeld ragte. Es war Joachims Vaterhaus, dort würde er den Jugendfreund finden. Entschlossen schritt er vorwärts, immer darauf bedacht, dem Kot auf der Gasse auszuweichen und die Fenster über ihm zu kontrollieren, damit ihn nicht unverhofft ein Guss aus einem Nachttopf überraschte.

Der Schrei traf Federmann wie ein Keulenschlag und ließ ihn abrupt innehalten. Als Begleiter von Warentransporten waren ihm in den letzten Jahren solche Schreie vertraut geworden. Wieder ertönte ein Aufschrei, der diesmal in ein Gurgeln überging. Er versetzte ihn in Bewegung, ließ ihn auf das Haus zuspurten. Dann vernahm er ein Krachen und das dumpfe Aufschlagen eines Körpers. Jäh stoppte Federmann, stand keine drei Fuß entfernt, starr vor Schreck. Ein Mann war ihm mitten in der Gasse direkt vor die Füße gefallen. Mit einem Seufzer wich alle Luft aus dem Unglücklichen.

Der Mann war tödlich verletzt, daran bestand kein Zweifel. Aus seiner linken Brust ragte noch die abgebrochene Spitze eines Schwerts. Nicolaus Federmann sah nach oben. Der Kerl war aus einem Fenster des Hauses vor ihm gefallen. Ein Kopf erschien darin, geschmückt von einem Hut mit zwei weißen Straußenfedern und halblangen, beinahe schwarzen Haaren. Federmann selbst stand noch im Schatten des Nachbarhauses, von oben wohl nicht zu sehen.

Das Haus kannte er gut. Nur wenige Fachwerkbauten kragten so weit über, dass das zweite Stockwerk bis über die Gasse ragte. Keines stand so schräg in den Weg hinein. Federmann unterdrückte das Bedürfnis, einfach davonlaufen zu wollen. Stattdessen wartete er, bis der Kopf oben sich zurückgezogen hatte, und trat dann an den Mann heran. Er betrachtete dessen Antlitz. Die Gesichtszüge erschienen ihm vertraut. Wenn er sich die Barthaare wegdachte, dann glich das Gesicht …

»Joachim?«, flüsterte er, nachdem er das bärtige, aber hagere Gesicht lange gemustert hatte. Joachim besaß eine kleine Narbe am Nasenflügel, die ihn unverkennbar machte – und die hatte Federmann gerade entdeckt. »Joachim!«, schrie er auf und kniete sich neben seinem Jugendfreund nieder. Der stank gewaltig nach Schnaps.

In diesem Augenblick schlug der Mann die Augen auf. Federmann wusste nicht, ob Joachim ihn erkannte. Dennoch begann Joachim zu flüstern. Federmann musste sich mit dem Ohr dem Mund des Freundes nähern, damit er ihn verstehen konnte.

»Rot…locke! Such … das Mäd… Ma…nya…! Such …ertram«, flüsterte Joachim. »Nimm … es!«, sagte er noch und nestelte mit schwächer werdenden Bewegungen an seiner Brust herum. »Gold … Gold …«, hauchte Joachim, riss die Augen weit auf und starrte ihm ins Gesicht. »Gold … Karte!« Dann verstummte er. Doch mit einer Kraftanstrengung, die ihm die Augen aus dem Kopf trieb, brachte er noch ein Wort hervor: »U… Ulate!«

Federmann, verwirrt von dem, was er hörte, achtete nur oberflächlich auf die Worte des alten Freundes, der ihn Rotlocke genannt hatte wie in früheren Zeiten. Er verstand aber sehr wohl, dass er nach Bertram suchen sollte. »Ist Bertram wieder zurück in Ulm?«

Die Augenlider schlossen sich kurz. Dann öffneten sie sich wieder mühsam. Ohne die Miene zu verziehen, starrte Joachim Federmann an, sagte aber nichts.

»Wer war das?«, fragte Federmann und deutete auf die Schwertspitze. Unaufhaltsam quoll Blut aus der Wunde, die sie geöffnet hatte. »War das dieser … Ulate? Wer ist Ulate?«

Joachim schüttelte leicht den Kopf. »Vor…sicht!«, bildeten die Lippen das Wort – und Federmann hörte, worauf der Jugendfreund ihn aufmerksam machte. Er vernahm, wie im Inneren des Hauses jemand die Treppen hinablief und -sprang. Sicher war es der Fremde, dessen Kopf er im Fenster gesehen hatte. Federmann richtete sich auf. Dem Freund konnte er ohnehin nicht mehr helfen. Dessen Augen brachen, und sein Kopf rutschte haltlos beiseite. Die linke Hand glitt zurück und gab einen platten, narbigen Stein frei, der flach und so groß war wie seine Handinnenfläche und an einem starken Lederband hing. Er glänzte in reinem Gold. Im ersten Moment zuckte Federmann zurück, dann handelte er rasch und zielsicher. Er nahm den erstaunlich schweren und soliden Stein und zog das Lederband über Joachims Kopf. Dann hängte er ihn sich um und steckte ihn sich unters Hemd.

Federmann erhob sich. Der Kerl im Haus musste jeden Moment aus der Tür stürmen. Ihm wollte er nicht begegnen. Jetzt zahlte es sich aus, dass er hier aufgewachsen war. Er wusste sofort, wohin er sich wenden, wo er sich verstecken konnte. Mit einem Satz war er auf, lief nach schräg gegenüber, riss ein Gatter zwischen zwei Häusern auf und war schon in der Lücke zwischen den beiden Gebäuden verschwunden. Aus Kinderzeiten hatte er den Spalt zwischen den beiden Häusern breiter in Erinnerung und musste sich jetzt mühsam halb schräg hineinzwängen, doch er schaffte es gerade noch rechtzeitig, das Gatter hinter sich zu schließen.

Er hörte einen Kerl aus der Tür stürmen und auf Joachim zueilen. Die Enge in der Lücke hinderte ihn daran, sich ganz umzudrehen und nach draußen zu schauen. Er wandte dem Geschehen die Seite zu, sodass er oft nur hören konnte, was geschah. Er vernahm, wie der Kerl mit fliegenden Händen die Taschen des Toten durchsuchte. Er hörte das Hemd reißen, als der Mann Joachims Hals abtastete, und er vernahm sein fremdartig bellendes Fluchen – der Mann war offensichtlich Spanier.

Offenbar suchte er den Goldbatzen, den Federmann unterm Hemd stecken hatte.

Als er das Klirren einer Klinge hörte, vermutete er, dass der Unbekannte das Schwert in der Hand hielt, mit dem er den Freund erstochen hatte.

Die Untersuchung des Leichnams brachte ihm offensichtlich nicht den gewünschten Erfolg. Verwünschungen ausstoßend erhob sich der Fremde und schien sich umzusehen. Er rannte in der engen Gasse hin und her, und Federmann vernahm zu seinem Entsetzen, wie der Kerl entschlossen an den Gattern der Zwischenräume zwischen den Häusern rüttelte und, wenn diese sich nicht öffnen ließen, das Schwert in die Lücken zwischen den Latten stieß. Einmal konnte er aus dem Augenwinkel durch eine Lücke im Gatter den breitkrempigen Hut mit den zwei weißen Federn ausmachen. So wirbelte der Mann von einer Straßenseite auf die andere und rumorte mit seinem Schwert, immer begleitet von fremdländischen Flüchen, die er hart und heftig hervorstieß. Federmann zog sich vorsichtig noch einen Schritt zurück, durfte jedoch die Gattertür nicht aus der Hand geben, was äußerst schwierig war, da er sich dabei sehr verrenken musste. Doch wenn der Fremde daran rüttelte und die Tür sich nach außen aufziehen ließ, war er verloren. Er selbst trug außer einem Messer keine Waffe. Niemand durfte in der Stadt eine Waffe offen tragen.

Plötzlich wurde heftig am Gatter gerüttelt, dann stieß das Schwert durch eine der Lücken zwischen den Latten und stoppte um Haaresbreite vor Federmanns Gesicht. Vor Schreck hätte er beinahe das Gatter losgelassen. Wäre die Spitze nicht abgebrochen gewesen, hätte sie ihm das rechte Auge durchbohrt. Das Unglück des Freundes bewahrte ihn vor dem Tod.

Im ersten Stock im Haus nebenan öffnete sich ein Fenster.

»He, was ist dort unten los?«, hörte Federmann eine tiefe Männerstimme rufen. Dann ergoss sich der Inhalt eines Nachttopfs über den Angreifer.

Das Schwert wurde zurückgezogen, der Fremde knurrte noch etwas, stieß einen endlosen Fluch aus und hastete davon. Die Stimme über ihnen hatte den Fremden vertrieben. Federmann erhaschte noch einmal einen Blick auf die langen, dunklen Haare, die lockig und wirr unter dem breitkrempigen Hut hervorbrachen, und auf ein leinenes, farbiges Wams. Dann war der Unbekannte verschwunden. Er selbst blieb noch eine ganze Zeit in seinem Versteck. Erst jetzt bemerkte er, wie durchgeschwitzt er war.

Doch die Gefahr war noch nicht vorüber. Wenn sich der Mann über ihm aus dem Fenster beugte, würde er unweigerlich Joachims Leiche entdecken. Dann würde es Zeter und Mordio geben, und die Stadtschergen würden auftauchen. Ihnen in die Hände zu fallen, auch wenn man unschuldig war, sollte man tunlichst vermeiden.

Er hatte keine Zeit, sich den schweren, metallenen Stein zu betrachten, der an seinem Hals hing und die Brust kühlte. Er musste hier weg – und gleichzeitig hielten ihn die Worte Joachims zurück, die in seinem Kopf nachklangen. »Gold!«, hatte der Jugendfreund geflüstert. »Gold, Gold, Gold.«

Wie das Klopfen der Ulmer Steinmetze, die seit Jahrhunderten am Dom bauten, hallten die Worte in ihm nach: »Gold, Gold, Gold.« Federmann biss sich auf die Lippen. Hatte Joachim etwas von diesem unbeschreiblichen Reichtum gefunden, von dem sie in ihrer Jugend geträumt hatten? Offensichtlich. Der flache Stein zeugte eindeutig davon. Joachim hatte den größten Golf überquert, von dem die Menschen je gehört hatten – und hatte offenbar Gold gefunden.

Und jetzt war der Freund tot. Erstochen. Folglich würde es niemanden stören, wenn er sich in dessen Haus einmal umsah. Der Fremde hatte sich nicht ins Haus zurückgezogen. Sicherlich fürchtete auch er die Schergen.

Mühsam drehte sich Federmann in der Lücke um und spähte durch einen Spalt im Gatter hinaus. Der Fremde war tatsächlich nicht mehr zu sehen, und der Fischer über ihm im Haus hatte den Leichnam entweder nicht gesehen oder ignoriert. Jedenfalls hatte er den Lederrahmen wieder vor die Fensteröffnung gezogen. Federmann drückte das Gatter auf und schlüpfte ins Freie. Seine Schuhe waren mit dem Kot besudelt, der sich im feuchten Zwischenraum zwischen den Häusern sammelte. Er streifte sie an einer Grassode ab und beobachtete dabei unauffällig die Gasse. Seine Hose hatte sich am Saum mit übelriechender Feuchtigkeit vollgesogen. Niemand war zu sehen. Langsam, als ginge ihn die Leiche und das Geschehen nichts an, schlenderte er über die Gasse. Dabei lugte er zum Fenster im zweiten Stock hinauf, aus dem Joachim gefallen war.

Er glaubte kurz, dort oben eine Bewegung auszumachen, und schielte aus den Augenwinkeln hinauf. Doch nichts rührte sich. Womöglich hatte er sich geirrt. Wenn sich im Haus des Freundes noch jemand aufhielt, würde er das bald erfahren, denn sein Entschluss stand fest, als er die Leiche Joachims passierte. Er musste hinein und nachsehen.

3. Kapitel

Mayana duckte sich unter dem Geschrei und versuchte, mit dem Holz des Oberbodens zu verschmelzen. Dann verstummte kurzzeitig alles und machte einem Poltern Platz. Sie zog den Kopf ein. Diese lauten und lärmenden Menschen würde sie niemals verstehen oder ertragen können. In ihrer Welt bedeutete Stille Leben und Lärm Tod. Nur wer sich geräuschlos durch den Dschungel zu bewegen vermochte, würde das Ende seiner Reise erleben. Tayento, ihr Vater und zugleich der Schamane ihres Dorfs, hatte sie das gelehrt. Mit leiser Stimme hatte er den Dorfbewohnern von den Ohren der Dunkelheit erzählt, die trotz ihrer Eindringlichkeit leiser war, als die Hellgesichtigen atmen konnten.

Mayana kroch aus ihrem Versteck. Sie musste den Sonnenstein finden, bevor der Fremde ihn in die Hände bekam. Nichts anderes trieb den Kerl an, als in den Besitz der Sonnensteine zu gelangen. Seit sie das Schiff in Sanlúcar verlassen hatten, war er hinter ihnen her gewesen. Und Mayana wusste, dass nur diese gelben Kiesel ihr die Rückkehr nach Westen über den großen See ermöglichen konnten.

Sie kletterte zurück in den Abort, öffnete vorsichtig die Tür, huschte in den Wohnraum und spähte vorsichtig aus dem Fenster. Dort draußen lag Joaquins Körper mitten auf der Gasse – der Bärtige war tot. Wams und Hemd hatte ihm der Fremde aufgerissen, die Brust lag frei. Sie war durch einen breiten Riss gespalten, aus dem noch immer Blut quoll. Seine Augen starrten leer gen Himmel. Das Schlimmste war jedoch, dass das Geschenk ihres Vaters fehlte. Er hatte es immer mit einem Lederriemen um den Hals getragen. Der Fremde musste es ihm abgenommen haben!

Sie konnte sich nicht rühren, musste immerfort auf den Leichnam des Bärtigen starren. Hatte er den Sonnenstein vielleicht weggelegt, als der Fremde aufgetaucht war? Hatte er ihn versteckt?

Nur langsam gelang es ihr, wieder Herrin über ihren Körper zu werden, die Gliedmaßen wieder zu bewegen. Plötzlich behinderten sie die Kleider, die sie trug. Sie musste handeln, musste sich bewegen – und war doch in dieses Stoffkorsett gezwängt. Am liebsten hätte sie sich Rock und Hemd vom Leib gerissen, nur um schneller durchs Haus eilen zu können, doch sie wusste nur zu gut, wie die Menschen hier auf Nacktheit reagierten.

Sie musste die restlichen Goldkörner finden. Das schmale Ledersäckchen, das sie für den Bärtigen bis hierher geschmuggelt hatte. Sie sah sich im Zimmer um. Der erste Stock interessierte sie nicht, denn sie wusste, dass sich Joaquin aus Angst vor nächtlichen Besuchern in den zweiten Stock geflüchtet hatte. Die Sonnensteine mussten also irgendwo hier im Raum liegen. Auf nackten Sohlen hastete Mayana durchs Zimmer. Der Raum war kahl. Nur ein Bett, ein einsamer Stuhl und eine Seemannskiste beherbergte der Schlafraum des Bärtigen. Sein Schwert lag so, wie er es eben verloren hatte, in der Ecke. Das Fenster stand offen. Blutflecken, der geöffnete Truhendeckel und das völlig zerrissene Pergament, mit dem der Fensterladen verschlossen gewesen war, erzählten ihr von dem Geschehen, das sie hatte mitanhören müssen.

Nach dem Kampf hatte der Fremde offensichtlich hektisch das Zimmer durchsucht, dabei die Truhe geöffnet, aber nichts gefunden. Der Bärtige hatte das Geschenk offenbar um den Hals getragen und mit nach unten genommen. Die restlichen Sonnensteine lagen – Mayana bückte sich, langte unter die Truhe und tastete deren Boden ab – gut verborgen nicht in, sondern unter der Holzkiste. Sie holte das etwas über daumenlange und ebenso starke Lederetui darunter hervor und atmete tief durch. Damit würde sie in ihre Welt zurückkehren können. Sie hockte sich kurz hin und verbarg das Etui dort, wo nur Frauen es verstecken konnten und niemand es suchen würde.

»Das Geschenk liegt im Schmutz!«, war ihr nächster Gedanke. Vielleicht hatte Joaquin den Sonnenstein verloren, und sie musste ihn nur suchen. Sie drehte sich um und betrat die Treppe. Der große Sonnenstein rief sie unerbittlich nach unten. Sie hatte die erste Hälfte zurückgelegt, als die Tür zur Diele geöffnet wurde. Sofort hielt sie inne. War der Fremde zurückgekommen? Die Tür schloss sich wieder, und Mayana traute sich keinen einzigen Schritt mehr vorwärts oder rückwärts zu tun. Die Stufen würden knarren und sie verraten. So verharrte sie mitten auf der Treppe und hoffte, der Fremde würde sich wieder entfernen. Eine ganze Zeit blieb es unten ruhig, und ihre Hoffnung nährte sich von der Stille. Nur ihr flacher Atem füllte den Raum im Treppenaufgang.

Dann hörte sie Schritte. Jemand betrat die Treppe. Es knackte und knarzte.

Wäre sie im Dschungel gewesen, hätte sie lautlos verschwinden können, so lautlos wie Tayento, der Schamane, oder ihr Tier, der Jaguar. Es wären ihre Gesetze gewesen, nach denen sie sich hätte richten müssen, ihre Welt, in die sie sich hätte einpassen können, als würde sie mit ihr verschmelzen. So war sie den Gesetzen dieser Welt ausgeliefert. Hier tappte sie unbeholfen durch den Tag.

Schon nach dem ersten zaghaften Schritt wusste sie um ihren Fehler. Der Fremde auf der Treppe hatte sie gehört, war stehen geblieben und lauschte jetzt dem Rascheln ihres Kleides. Barfuß huschte sie die Treppe hinauf und in den Schlafraum zurück. Die Seemannskiste stand noch offen. Sie stieg hinein, zog den Deckel auf sich herab und schloss ihn sanft. Ihr war, als würde sie von einer Welt in eine andere gleiten. Das Helle verschwand und machte einer dunklen Stille Platz, die sie nur vom Meer kannte. In den Nächten, in denen das Schiff über die sanfte See hinweggeglitten war, hatte diese dunkle Stille Besitz von ihr ergriffen und sie getragen. Sie war unter dem Dach der Sterne dahingeflogen wie die lautlosen Adler ihrer Heimat und hatte manchmal das Gefühl nicht niederkämpfen können, mit der Luft und dem Wasser und den Sternen eins sein und sich in ihnen auflösen zu wollen.

Das Schlagen der Tür riss sie aus ihren Gedanken. Der Fremde betrat den Raum. Sie hörte ihn hin und her gehen, horchte auf die Laute, die er von sich gab. Männer hatten die Eigenschaft, ihre Gefühle durch Schnauben und Schniefen und Atmen auszudrücken. Sie hörte Unmut aus dem Geblase heraus. Der Fremde war verärgert, weil er den Verursacher des Raschelns nicht entdecken konnte. Mayana horchte auf die Schritte, die sich wieder entfernten, den Raum verließen – und plötzlich an der Schwelle innehielten. Mit einem scharfen Knirschen drehte sich der Mann um.

Erst jetzt erkannte sie, welch entscheidenden Fehler sie gemacht hatte. Die Truhe hatte offen gestanden. Der Fremde hatte sie beim Durchsuchen vermutlich geöffnet. Jetzt war sie verschlossen – und die einzige Erklärung dafür würde für den Fremden sein, dass jemand diese Truhe geschlossen haben musste. Mayana kauerte sich zusammen. Sie dachte an das Schwert, dessen Spitze sie eben noch aus Joaquins Brust hatte ragen sehen. Sie stellte sich vor, wie dieses Schwert sich durch die schmale Öffnung bohren würde, die zwischen Deckel und Truhe entstand. Sie erwartete einen brennenden Schmerz – sie erwartete ihren Tod. Mit zitternden Lippen begann sie leise zu beten, flehte die Sonnenscheibe an, sie zu retten, den Mann zu verscheuchen.

In diesem Augenblick flog der Deckel der Seemannskiste auf, und Mayana entfuhr ein schriller Schrei, als sich ein dunkler Schatten über sie beugte. Sie duckte sich, kauerte sich zusammen wie ein Bündel und wartete auf den Tod.

4. Kapitel

Federmann fuhr zurück und wäre beinahe über die eigenen Beine gestolpert. Er streckte das Schwert, das er aufgelesen hatte, vor und richtete die Spitze gegen die offene Truhe. Er hatte also richtig gesehen und gehört, als er das Haus betreten hatte. Das Geräusch war zwar leiser als das Huschen einer Ratte gewesen, aber es war von einem menschlichen Wesen verursacht worden.

»Wer bist du?«, herrschte Federmann das Bündel Mensch an, das dort vor ihm in der Kiste lag. Es war gekleidet in ein einfaches leinenes Hemd, das von einem breiten Ledergürtel zusammengehalten wurde. Darüber trug der Mensch eine Art Jacke. Ein nackter Fuß sah ihm entgegen, woraus er schloss, dieses Wesen laufe barfuß. Das Gesicht konnte er wegen der kräftigen, beinahe schwarzen Haare, die leicht bläulich schimmerten, nicht erkennen. Sie fielen über das Gesicht, das gegen den Truhenboden gedrückt wurde. Auch die Hände waren verborgen. Das Bündel zitterte am ganzen Leib und wimmerte verängstigt. Die zierliche Figur löste Federmanns Anspannung etwas, denn von dieser halben Portion musste er sicherlich nichts Schlimmes befürchten.

Federmann, der nicht recht wusste, was er beginnen sollte, zog sich den einzigen Stuhl heran, den es in dem Raum gab, und beschloss, einfach vor der Seemannskiste sitzen zu bleiben, bis sich das Wesen dazu durchgerungen hatte, sich zu erkennen zu geben. Er betrachtete das Schwert in seiner Hand. Es war eine spanische Arbeit, leicht und geschmeidig mit einem verlängerten Griff, sodass es als Beidhänder eingesetzt werden konnte. In das Holz des Griffs waren zwei Buchstaben eingeschnitzt worden: JK, Joachim Kramer. Es war Joachims Schwert gewesen, das er im Kampf ebenso verloren hatte wie sein Leben.

Federmann setzte sich verkehrt herum auf den Stuhl und verschränkte die Arme über der Lehne, das Schwert in der einen Hand, das Auge wachsam auf die Truhenöffnung gerichtet. Das Wimmern ließ nach.

Über dem Rand der Truhe erschienen eine Stirn, dann tiefschwarze Augen und ein Gesicht von einer Schönheit, wie er sie selten erlebt hatte. Die Züge waren ebenmäßig geschnitten, die Wangenknochen etwas erhaben, ohne kantig zu wirken, die Augen halbmondförmig und von einem dunklen Strich Augenbrauen überwölbt, insgesamt etwas breiter, als er es von Ulmer Schönheiten gewohnt war. Der Oberkörper hob sich, und jetzt war es unverkennbar, dass er eine Frau vor sich hatte. Sie kniete in der Truhe und sah ihn nur lange an. Der Blick aus diesen Augen nahm ihm beinahe den Atem. »Joachim, Joachim, wo hast du diese Göttin aufgelesen?«, dachte Federmann und vermochte, sich bei all seinem Erstaunen ein Lächeln abzuringen. Die Gesichtszüge der Frau, die eben noch streng und vorsichtig gewirkt hatten, zerflossen ebenfalls in ein mattes Lächeln.

»Wer bist du?«, wagte Federmann noch einmal seine Stimme gegen die Schönheit vor ihm zu erheben. Jetzt klang sie nicht mehr fordernd, sondern rau und spröde.

Die Frau legte eine flache Hand auf die Brust und sagte nur ein Wort: »Mayana!«

Die Haut der Frau oder des Mädchens schimmerte in einer Farbe, die er nicht recht benennen konnte. Sie war so dunkel wie die der Welschen, die er in Augsburg im Kontor der Welser gesehen hatte, und doch tendierte der Ton ihrer Haut ins Olive. Die Frau, die sich als »Mayana« vorgestellt hatte, wenn es tatsächlich ihr Name war und kein Gruß, den er bislang nicht gekannt hatte, erhob sich. Sie war anderthalb Kopf kleiner als er selbst, das sah Federmann von seinem Stuhl aus. Aufmerksam beobachtete er die Hände der Frau, immer auf der Hut vor einem Angriff. Doch die Hände waren leer.

Mit einem Ruck stieß er die Schwertspitze in den Boden und stand ebenfalls auf. Dabei rutschte ihm der handtellergroße Stein, den er sich umgehängt und nur achtlos in sein Hemd gestopft hatte, vor den Bauch. Er fühlte sich kalt und unangenehm an. Federmann griff kurz danach, ohne den Blick von der Frau zu nehmen.

»Bist du … Joachims Frau?«, fragte Federmann und ärgerte sich. Es gelang ihm kein Satz ohne dieses Geraspel in der Kehle.

Mayana legte den Kopf schief, als verstehe sie ihn nicht.

Sie sah so anders aus als alle Frauen, die er bislang gesehen hatte – und auf der Strecke Ulm–Augsburg verkehrten eine ganze Menge fremder Frauen. Sie wirkte, als gehöre sie zu einer dieser Schaustellertruppen, die quer durchs Land zogen. Sie war keine Zigeunerin und keine Mongolin, und doch war sie beides zugleich.

»Bist du mit ihm verheiratet gewesen?« Er betrachtete erneut ihre Hände, fand jedoch keinen Ring. Überraschenderweise entdeckte er dafür etwas anderes. Hände, das waren wie Gesicht, Geschmeide und Kleidung Zeichen für die Zugehörigkeit zu einem Stand. Handwerkerfrauen besaßen schrundige, vom Waschen und Säubern, vom Tragen und Graben gezeichnete Hände mit Narben, eingerissenen Fingernägeln und dunklen Schwielen. Die Hände dieses Mädchens waren so zart, als wäre sie eine Adlige – und das konnte nicht sein. Hatte Joachim seinen Haushalt selbst geführt? Hatte er selbst gewaschen und gekocht? Hatte er ihr den Haushalt geführt? Joachim war seit jeher ein eigener und zupackender Charakter gewesen, sodass Federmann sich so etwas durchaus vorstellen konnte.

»Was du starrst?«, hörte Federmann sie plötzlich sagen. Rasch hob er den Blick. Sie musterte ihn mit derselben Neugier, die er ihr entgegengebracht hatte.

»I…ch …«, stotterte Federmann los und fühlte sich gleichzeitig ertappt, »ich bewundere nur … deine Hände!«

Sie hob die Hände an, spreizte die Finger und betrachtete sie spöttisch.

»Ich sechs Finger an Hand?«

Federmann wusste nicht, was ihn mehr verblüffte, die Tatsache, dass sie mit einer zwar fremdländischen Betonung mit ihm sprach und er sie dennoch verstand, oder ihr zur Schau getragener Sinn für das Komische. Ihre Stimme verriet, wie genau sie wusste, was ihn verblüfft hatte.

»Ihr …«, er räusperte sich umständlich, weil er in das distanzierte Ihrzen verfallen war, »… Du bist adligen Geblüts?«

»Geblüt?«, fragte sie sofort nach und runzelte die Stirn.

Federmann zog das Schwert aus dem Bodenholz. Ohne zu antworten und sie weiter zu beachten, trat er ans offene Fenster, denn von der Gasse unten drangen Rufe herauf. Mayana stieg aus der Kiste und trat neben ihn. »Wir sollten machen, dass wir fortkommen. Der Leichnam ist entdeckt«, sagte er.

Tatsächlich hatte sich unten eine Männergruppe um Joachim versammelt. »Sie haben Euch schreien hören«, flüsterte er ihr zu. Die Männer gestikulierten und redeten miteinander, bis einer nach oben sah und etwas rief. Plötzlich hoben alle den Kopf und musterten das offene Fenster. Federmann war zurückgesprungen und hatte Mayana mit sich gezogen, doch sie waren bemerkt worden. Er erkannte es an der plötzlich ausbrechenden Hektik und am Stimmengewirr der durcheinanderredenden Männer.

»Wir müssen weg«, sagte er nur. »Du solltest mit mir gehen.« Federmann hastete zur Tür. »Folge mir!«, befahl er und unterstrich seine Absicht mit einer Handbewegung. Doch das Mädchen rührte sich nicht von der Stelle. Federmann wurde unruhig. »Sie werden ins Haus und zu uns hier heraufkommen. Wir müssen ins Schlafzimmer im ersten Stock. Das wird uns retten.« Er musste seine Lippen befeuchten. Wenn sie nicht bald losgingen, würden die Männer ihre Schritte auf der Treppe hören. Dann wäre es vorbei mit der Rettung. »Auf der Folter wirst du alles gestehen, selbst den Mord an Joachim, auch wenn du nicht daran beteiligt warst. Also los!« Federmann redete, wie ihm der Schnabel gewachsen war, ohne zu wissen, ob sie ihn verstand.

Als Federmann sich zum Gehen umwandte, verrutschte der Goldstein in seinem Hemd. Er hing zu lose. Er musste den Lederriemen kürzen, sonst würde er ihn verlieren. Im ersten Stock würde er vielleicht Zeit dazu haben. Jetzt nahm er ihn aus dem Hemd und machte einen Knoten in das Lederband.

Aus den Augenwinkeln heraus sah er, wie Mayana den goldenen Stein anstarrte.

»Er hat es mir gegeben. Joachim war mein Freund«, versuchte er den Besitz zu rechtfertigen. Er seufzte. »Er hat noch gelebt, als ich aufgetaucht bin.« Das Mädchen betrachtete ihn stumm, ohne sich zu regen.

»Komm schon«, drängte Federmann.

Unten wurde gegen die Tür geschlagen, die er selbst eben noch von innen verriegelt hatte. Noch getrauten sich die Männer nicht, das Haus zu betreten. Mit wenigen schnellen Schritten war Federmann an der Treppe und nahm mehrere Stufen gleichzeitig nach unten. Es interessierte ihn nicht mehr, ob ihm das Mädchen folgte oder nicht. Gerade noch rechtzeitig schaffte er es, in das erste Stockwerk zu schlüpfen, bevor unten die Haustür gegen die Innenwand krachte. Jetzt wurde es ernst. Nur schwach erinnerte er sich an den Weg, auf dem er und Joachim immer heimlich davongeschlichen waren, wenn Volksfest war. Federmann lief durchs Schlafzimmer. Dahinter folgten die beiden früheren Zimmer von Joachim und seiner Schwester. In sie gelangte man nur über die elterliche Schlafkammer. Dort gab es zwei Türen. Die eine führte in den Mädchenschlafraum, der zur Straße hin lag, die zweite gehörte zu Joachims, zum hinteren Garten weisender Kammer.

Ein Geräusch hinter Federmann ließ ihn herumfahren. Hatten die Männer ihn gestellt? Doch hinter ihm stand die Schöne und verschloss mit dem Zeigefinger den Mund. Warum er erleichtert war, wusste Federmann nicht gleich zu sagen, jedenfalls freute er sich über Mayanas Anwesenheit.

So leise wie möglich verschloss er die Tür zur Jungenkammer. Dann trat er ans Fenster und öffnete es. Die Jahre hatten das Holz des Ladens quellen lassen. Er ließ sich nicht geräuschlos aus der Fassung nehmen. Doch das Poltern der Männer auf der Treppe übertönte das Kreischen des Holzes. Federmann kletterte auf die Fensterbrüstung und musste lächeln. Direkt unter ihm stand tatsächlich der Holzverschlag, über den sie als Jungen aus- und eingestiegen waren.

»Wir müssen klettern!«, verkündete er und ließ sich auf das Dach des Verschlags hinab. Er drehte sich um und wollte Mayana helfen, doch die kletterte wie eine Katze zu ihm herab. Mit einem Satz sprang er vom Dach in den Garten, und noch bevor er sich gefangen hatte, landete Mayana beinahe geräuschlos neben ihm. Als dabei ihr Kleid etwas verrutschte und so die Schulter am Rücken entblößte, sah Federmann, dass ihre Haut von bläulichen Linien überzogen war. Tätowierungen, fuhr es ihm durch den Kopf. Er hatte sie schon bei Seeleuten gesehen, die sich im Kontor der Welser in Augsburg aufgehalten hatten.

Mayana sah ihn nur an und schob das Kleid wieder über ihre Schulter. Verlegen blickte Federmann zur Seite. Er spürte instinktiv, dass es jetzt besser war, weiter nichts zu sagen und ihr die Führung zu überlassen.

Die Männer waren mittlerweile überall im Haus. Nicht mehr lange, dann würden sie den beiseitegestellten Laden in Joachims Kammer entdecken und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Bis dahin mussten sie das Fischerviertel verlassen haben.

Mayana kannte sich tatsächlich besser aus als er selbst. Sie huschte vor ihm her durch den hinteren Garten, benutzte dabei eine Hecke und eine niedrige Mauer als Deckung, zwängte sich durch eine Häuserlücke, und schon standen sie wieder auf einer der Gassen. Sie verlief parallel zu derjenigen, die zu Joachims Haus führte.

Erst hier beruhigte sich Federmanns Atem etwas, und sein Herz schlug langsamer. Er hielt kurz inne und band sich den flachen Stein um den Hals, weil er es nicht für angebracht hielt, ihn in dieser Gegend offen zur Schau zu stellen. Mayana beobachtete jede seiner Bewegungen. In ihren Augen lag ein seltsamer Ausdruck. Nicht die Gier nach Gold war es, die er dort entdeckte, sondern eine Ehrfurcht, als trüge er die Gebeine der Heiligen Drei Könige um den Hals.

Ohne Hast setzten sie ihre Flucht fort. Gemächlich überquerten sie die Blau und verließen unbehelligt das Fischerviertel. Es war, als hätten sie nur einen Spaziergang zu den Fischbänken gemacht. Mayana lief drei Schritte hinter ihm, ganz so, wie es sich für eine Dienstmagd gehörte. Doch je näher sie der Innenstadt kamen, desto größer wurde Federmanns Unbehagen. Sie fielen auf. Die Menschen, denen sie begegneten, blieben stehen und begafften zuerst Mayana und dann ihn, als sei er die Hauptattraktion einer Schaubude. Noch waren nicht allzu viele Bewohner auf den Gassen, doch das würde sich bald ändern.

Er hielt inne und drehte sich zu der jungen Frau um. Mayana blieb stehen und lächelte ihn nur an. Missmutig zog er sie von der Hauptstraße weg in eine schmale Nebengasse. Nervös kaute er auf den Lippen und musterte sie von oben bis unten. Er stellte sich vor, was geschehen würde, wenn er mit einer solchen Erscheinung in sein Gasthaus käme. Sie würden sein Zimmer belagern, als wäre es eine Jahrmarktsbude.

»Stimmt es, dass Joachim in der Neuen Welt war?«, fragte er, obwohl er ihr eigentlich hatte erklären wollen, dass er sie nicht mitnehmen konnte.

Das Mädchen sah ihn an, dann hob es eine Augenbraue. Federmann musste beinahe grinsen, da sie bei all ihrer Verwegenheit doch so unbeholfen wirkte.

»Was Joachim? Was Neue Welt?« Mehr kam nicht über Mayanas Lippen.

Auch das noch, dachte er. Sie ist geistesschwach. Doch ihre Erscheinung ließ den in ihm aufkeimenden Unmut sich auflösen wie der Rauch eines Feuers in der Luft.

»Der Mann, der durchs Fenster gefallen ist. Das war Joachim.«

»Jo-a-chim!«, wiederholte sie. »Joaquin, Mann mit Bart. Ich«, sie deutete auf sich, »Mann mit Bart.« Dann zeigte sie auf ihn. »Du Joaquin.«

Offenbar verstand ihn das Mädchen. Federmann tat sich allerdings schwer, ihre kurzen Sätze zu entschlüsseln. Und noch schwerer fiel es ihm, auf das eigentliche Thema zu kommen. Wie nur sollte er es anstellen, ihr die Wahrheit zu sagen? Einer solchen Frau sagte man nicht einfach: »Ich kann dich nicht mitnehmen.«

Ganz in Gedanken versunken und mit sich selbst beschäftigt wurde er von ihrer Hand erschreckt, die sie ihm auf die Brust legte.

»Ich wisse, was denken. Lesen Gesicht.« Sie deutete wieder auf sich. »Menschen Neugier und Angst. Beides.«

Überrascht sah Federmann auf. Ein heiliger Ernst lag über den Zügen des Mädchens. Ein Ernst, wie er ihn nur bei feierlichen Ritualen zu Ostern oder zu Weihnachten in den Mienen der Geistlichen lesen konnte. Die Hand drückte sanft auf seine Brust, als suche sie dort nach etwas, was tief unter seiner Haut zu liegen schien. Ihm wurde warm an der Stelle. Eigentlich wollte er einen Schritt zurückweichen, doch seine Beine versagten ihm den Dienst.

»Ich bleiben. Sonnenstein!« Sie deutete auf die Stelle seiner Brust, an der dieser Goldstein unterm Hemd baumelte. »Vatergeschenk tötet.« Sie sagte es in einer ruhigen Art, als spräche sie vom ewigen Meißelpicken der Dombauhütten in Ulm oder vom sich drehenden Wetterhahn auf der Kirche St. Michael zu den Wengen. Federmann musste schlucken. Sie hatte ihm mitgeteilt, dass sie ihn begleiten wollte. Doch das war unmöglich. Sie würde auffallen, sie würde die Neugierigen anlocken und ihn so am raschen Fortkommen hindern. Niemals durfte er sich diesen Klotz ans Bein binden. Schließlich musste er auf sich achten, nicht auf diese Fremde, so hübsch ihre Larve auch sein mochte. Endlich wurde es Federmann zu viel. Er hielt ihr Handgelenk fest, da ihre Hand immer noch auf seiner Brust ruhte.

»Ich kann dich nicht mitnehmen! Verstehst du? Es geht nicht. Bleib von mir aus, wo du willst!« Er wendete sich um und ließ sie stehen. Mit gespitzten Ohren horchte er hinter sich, doch sie bewegte sich keinen Schritt von der Stelle und folgte ihm nicht. Als er um eine Gassenecke bog, wagte er es, einen kurzen Blick zurückzuwerfen. Sie war verschwunden. Erleichtert eilte er zur Herberge, in der er für ein paar Tage Logis bezogen hatte, bis der nächste Frachtzug nach Augsburg abfuhr. Er bedauerte nur, sie nicht noch einmal zu Joachim befragt zu haben.

Obwohl ihm die Last der Verantwortung nicht mehr auf den Schultern lag, bedrückte ihn der Satz, den das Mädchen gesagt hatte: »Vatergeschenk tötet!«

Was immer sie ihm damit hatte sagen wollen, blieb ihm ein Rätsel. Wenn sie die handtellergroße Goldscheibe gemeint hatte, dann war es sicher ein Irrtum gewesen. Schließlich hatte sie Joachim gehört … oder hatte er sie dem Mädchen abgenommen? Sie ihr womöglich gestohlen? »Vatergeschenk« hatte sie gesagt. Damit konnte ebenso gut ein Geschenk ihres Vaters an sie oder an Joachim gemeint sein. Und warum sollte es töten? Energisch schüttelte er den Kopf, als er auf die Tür zum Gastraum zuging. »Unmöglich! Aberglaube!«, murmelte er vor sich hin. Mehr konnte es nicht sein. Wie er diese abergläubische Welt verachtete. Unter den Fuhrmännern schwamm er regelrecht in einem Teich des Aberglaubens. Da sprangen sie am Sonntag in die Kirche, und unter der Woche trugen sie ihre Talismane, Kräutersäckchen und Hasenpfoten, damit ihnen der böse Blick nicht widerfuhr und sie nicht verhext werden konnten. Sie trugen Psalmensprüche in einem Lederbeutel am Hals und vollführten die merkwürdigsten Rituale vor einer Ausfahrt, bis sie sich auf den Kutschbock setzten. Und doch holte sie der Teufel, wenn es an der Zeit war. Kein Beutel, kein Talisman schützte sie vor dem Bolzen einer Armbrust. Nichts anderes als Wachsamkeit und Verstand half gegen das mörderische Gesindel der Straße.

Federmann stieß die Tür zum Gastraum auf und betrat ein Halbdunkel, das erfüllt war vom Durcheinander von Männerstimmen. Es roch nach Kohlsuppe, ranzigem Fett und schalem Bier. Der Lärm verstummte kurz, während er in der Tür stehen blieb, um seine Augen an den lichtarmen Raum zu gewöhnen, dann hob er in unverminderter Stärke wieder an.

»Ein Bier?« Der Wirt rief ihn vom Schanktresen aus an, doch Federmann schüttelte den Kopf und steuerte direkt auf die Treppe zu, die zu den Zimmern hinaufführte. In der Ecke des Gastraums saß ein Mann bei einem Krug und winkte zu ihm herüber. Es war sein Schlafgenosse, mit dem er Zimmer und Bett teilte, der Hauptmann einer anderen Truppe, die regelmäßig von Ulm aus nach Lyon und anschließend wieder ins Schwäbische bis Stuttgart hinaufzog. Er traf sich häufiger mit dem Vierfingrigen, dem an der rechten Hand einer seiner Finger fehlte. Er karrte Stoffe, Salzfisch und Quecksilber aus dem Süden in den Norden. Eine bunte Mischung dessen, was die Handwerker der Alb selbst nicht herstellen und die Patrizier in den Reichsstädten dort noch bezahlen konnten. Neben ihm saß ein Zwerg. Sie hatten die Köpfe zusammengesteckt, bevor er aufgetaucht war, jetzt blickten sie beide zu ihm herüber.

Federmann zögerte kurz, trat dann aber an den Tisch des Zimmergenossen und setzte sich ihm gegenüber. Der Zwerg blickte unbeteiligt auf den Krug Bier vor sich. Erst jetzt bemerkte Federmann, dass der Gnom nicht saß, sondern auf der Bank kniete, so klein war er.

»Wohin so eilig, Rotlocke?« Der Blick des Fuhrwerkers verriet echte Neugier, doch Federmann wollte sich nicht auf ihn einlassen. Nicht jetzt.

»Ich muss ein paar Stunden schlafen. Heute gegen Nachmittag geht es weiter.«

Plötzlich sah ihn der Zwerg neugierig an. »Wohin fahrt Ihr?«

»Augsburg«, sagte Federmann beiläufig. »Wie immer.« Er drehte sich zum Wirt um, machte ein Zeichen mit dem Finger und deutete auf den Mann vor ihm.

»Da kommen wir her«, murmelte der Gnom nur und schüttelte den Kopf. »Wir brauchen einen Zug nach Süden, nach Lyon oder weiter … Spanien wäre schön.« Der Kleine blickte den Fuhrwerker mit seinen vier Fingern an. »Wir ziehen mit Euch – wenn wir dürfen.«

Federmanns Gegenüber verzog die Miene säuerlich. »Mit diesem Schaustellergesindel bis Lyon – ein Spaß wird das nicht.«

Der Wirt hatte Federmann verstanden und eilte mit einem vollen Humpen an ihren Tisch. Er stellte ihn vor dem Ulmer ab, der ihn zum Fuhrwerker weiterschob. »Ein andermal trinken wir zusammen einen Humpen.« Er nickte dem Hauptmann und dem Zwerg flüchtig zu, erhob sich und verschwand nach oben.

Erst als er die Tür seiner Kammer hinter sich zugezogen hatte, fühlte er sich sicher. Rasch vergewisserte er sich, dass niemand im Raum war, blickte unter das Bett und prüfte die Wand nach Löchern. Dann erst setzte er sich auf den einzigen Stuhl ans Fenster und holte den Stein unter seinem Hemd hervor. Im Lichtstrahl, der durch das offene Fenster einfiel, glänzte das Metall, das flach und gut eine Handinnenfläche groß war, wie glühendes Eisen. Er drehte es hin und her. »Sonnenstein«, hatte das Mädchen gesagt. Der flache Klumpen wirkte, als wäre er so der Erde entnommen. Er war ursprünglich geblieben, nicht gegossen, nicht bearbeitet. »Vatergeschenk tötet!«, hatte dieses Mädchen noch gesagt. Was bedeutet »Vatergeschenk«? War es ein Geschenk ihres Vaters oder eines für ihren Vater? Was sollte der Begriff »tötet«? Kurz lief es ihm eisig den Rücken hinab. Doch er schüttelte sein Unbehagen ab. Was sollte ihm schon widerfahren? Womöglich hatte er das Mädchen einfach falsch verstanden.

Er untersuchte das Gold genau und fand an drei Stellen Kerben, die er nicht deuten konnte. Als seien sie künstlich eingefügt worden – und zwar bewusst, denn sie waren nur zu sehen, wenn er den Brocken in eine bestimmte Richtung drehte. Was hatte Joachim noch gesagt?, fuhr es ihm durch den Kopf, und er versuchte, sich die letzten Worte des Freundes in Erinnerung zu rufen. Hatte er nicht von einer … von einer Karte gesprochen?

Der Gedanke versetzte Federmann in eine innere Unruhe, die ihn vom Stuhl hochtrieb. Eine Karte! Natürlich. Diese Ritzzeichnungen hatten womöglich mit der Karte zu tun, von der Joachim gestammelt hatte, kurz bevor er das Zeitliche segnete. »Der Herr sei ihm gnädig!«, murmelte Federmann. Mit langen Schritten durchmaß er den Raum, und noch nie war ihm eine Behausung so eng vorgekommen. In dem Zimmerchen konnte er die Energie, die sich in ihm angestaut hatte, kaum bewältigen. Er musste hinaus. Er musste ins Freie, dorthin, wo mehr Licht auf das Gold fallen konnte, dorthin, wo er den Stein mit ein wenig Schmutz abreiben und so womöglich verborgene Linien und Zeichen sichtbar machen konnte.

Er hängte sich das Gold wieder um den Hals, griff nach seinem Wams und trat aus dem Raum auf den Gang hinaus. Dort stieß er beinahe mit seinem Zimmergenossen zusammen, der ihn kurz verwundert anblickte. Federmann murmelte eine Entschuldigung und wollte an dem Kerl vorbei, doch der hielt ihn unsanft am Arm fest.

»Schwierigkeiten, Rotlocke?«, fragte der Hauptmann. Zuerst sah er ihm mit vom Alkohol glasigen Augen ins Gesicht, dann wanderte sein Blick langsam abwärts bis zu seinem Hemd. Federmann griff unwillkürlich an seine Brust, als er sah, wie sich die Pupillen des Stuttgartfahrers weiteten.

»Woraus schließt du das?«, fragte er unwirsch zurück. Er verfluchte seine Hast. In seiner Eile hatte er vergessen, das Wams zuzuknöpfen, und der flache Brocken lag frei und zur Besichtigung bereit. Noch ehe der fremde Hauptmann seine Hand nach dem Gegenstand ausstrecken konnte, war Federmann an ihm vorbeigehuscht und lief die Treppe hinab. Er fühlte, wie sich die Blicke des Hauptmanns in seinen Rücken bohrten. Könnten Blicke allein etwas bewirken, hätte Federmann den Fuß der Treppe und damit die Wirtsstube niemals erreicht.

5. Kapitel

Mayana sah dem jungen Kerl nach. Er gefiel ihr. Warum er sie jedoch verstoßen hatte, konnte sie nicht recht begreifen. Was waren das für Männer, die sich vor einer Frau fürchteten?

Sie strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Gleichzeitig beschloss sie, dem Willen des … Ihr fiel auf, dass sie sich noch keinen Namen für den mysteriösen Träger des Sonnensteins ausgedacht hatte. Einen Namen, der ihn charakterisieren sollte, der ihn in ihren Augen unverwechselbar machte. Den anderen hatte sie den Bärtigen genannt – das war leicht gewesen. Schließlich hatte dieser Joaquin nicht nur einen vollen Bart getragen. Er hatte ihn gebürstet und gezupft, ihn mit den Händen glatt gestrichen und ihn auf dem Meer regelmäßig mit einer Art Fett eingestrichen, damit das Salz darin nicht krustete. Der jetzige Träger des Sonnensteins trug zwar nur einen kurzen Bart, aber der und die Haare auf seinem Kopf hatten es in sich. Feuerrot waren sie, so rot, dass man glaubte, der Kopf stünde in Flammen, wenn sich die Sonne darin verfing.

Doch dann fielen ihr die blauen Augen ein, aus denen der Kerl in die Welt blickte. Sie waren von einem strahlenden Blau – so blau, als hätte man den Himmel in diesen Augen eingeschlossen. Blauauge würde sie ihn nennen. Das war ein guter Name. Einen zweiten Entschluss fällte sie im selben Moment. Sie würde den Sonnenstein nicht aus den Augen lassen. Sie durfte aber auch nicht den Eindruck erwecken, als liefe sie dem Kerl nach. Sie würde also zum Schein seinem Willen nachgeben.

Mayana sah Blauauge nach, wie er davonstapfte. Sie wusste genau, er würde sich zu ihr umdrehen, doch sie wartete nur ab, bis er am Ende der Gasse nach links abbiegen musste. Kurz davor verschwand sie von der Straße und bog in eine Seitengasse ein.

Ulm unterschied sich kaum von anderen Städten. Die Häuser bildeten rechteckige Blöcke, um die herum Straßen verliefen. So traf sie bereits nach wenigen Augenblicken auf eine Querstraße, die wieder auf den Hauptweg hinausführte. Auf diese Stelle lief sie jetzt zu. Kurz bevor sie sie erreichte, querte Blauauge die Einmündung. Mayana huschte hinter ihm her, ohne dass er es zu bemerken schien. In dieser Welt war es leicht, den Menschen zu folgen. Sie brachen wie die Tapire durch die Stadt. Man konnte sie bereits auf weite Entfernungen ausmachen und ihnen aus dem Weg gehen. Mayanas Art zu gehen, ihrer Art, sich, wenn sie wollte, beinahe unsichtbar zu machen, hatten diese Menschen nichts entgegenzusetzen. Sollte der Tölpel vor ihr glauben, sie hätte sich seinem Willen gebeugt und wäre verschwunden. Niemals würde sie den Sonnenstein im Stich lassen. Sie würde das Blauauge vorerst in Ruhe lassen, bis es selbst herausgefunden hatte, was es tun durfte und was es lassen musste.

Als Blauauge den Gasthof betrat, hielt sich Mayana so dicht hinter ihm auf, dass sie ihn mit der Hand hätte berühren können. In den Schankraum hinein wollte sie ihm jedoch nicht folgen.

Der Gasthof grenzte an eine Straßenecke. Mayana betrachtete sich die Fenster, die auf die Gasse hinausgingen. Wenn sie Glück hatte, bewohnte Blauauge ein Zimmer zu einer der beiden Gassen hin.

Sie wartete geduldig, ob eines der Fenster geöffnet werden würde. Sie hatte zwar erfahren, wie ängstlich die Menschen waren, Luft und Licht in die Räume zu lassen, doch Blauauge würde den Sonnenstein betrachten wollen – und dafür brauchte er Licht.

Ihre Vermutung bestätigte sich, und Mayana musste schmunzeln. Diese Hellhäutigen waren so berechenbar. Zwar sah sie nur den hellen Schopf Blauauges, doch seine Haltung, seine Art, sich vorzubeugen, verrieten ihr die Tätigkeit. Er untersuchte das Geschenk ihres Vaters. Sie trat unter das Fenster des Gasthauses. So konnte sie ihn hören, ohne dass er sie jedoch entdecken konnte. Angestrengt lauschte sie, ob auch ihn das Gift befiel, das alle Hellhäute überwältigte, wenn sie dem Lichtgott ins Auge gesehen hatten.

»Was tut so ein hübsches Ding allein in der Gasse?« Ein Schatten trat vor sie und verdeckte ihr die Sicht. Mayana musste Blauauge loslassen und sich auf den Menschen vor ihr konzentrieren. Es war ein grobschlächtiger Fuhrwerker. Er überragte sie um gut zwei Köpfe, und seine Schultern erschienen Mayana beinahe so breit wie die Gasse. Er fasste sie mit seinen Pranken am Arm und zog sie an sich. »Willst du mir nicht Gesellschaft leisten? Ihr … ihr Dunklen seid doch … ihr wollt doch …« Der Mund des Fuhrmanns verzog sich breit, und die Augen verengten sich zu Schlitzen.

Er roch nach dem scharfen Wasser, das der Bärtige in sich hineingeschüttet hatte, und er stank nach wochenlang ungewaschener Kleidung. Wie es die Menschen in diesem Teil der Welt nur aushielten, sich nicht zu reinigen, wo es doch beinahe überall Wasser gab? Mayana senkte die Augen, und der Breitschultrige nahm es als Bestätigung.

»Na, dann komm mit, Kleine. Ich lasse dich einmal um die Welt fahren!«

»Nein!«, sagte Mayana sehr selbstsicher und bestimmt, obwohl sie sich keineswegs so sicher fühlte. Mit einem Ruck schüttelte sie die Hand des Mannes ab.

»Was hast du gesagt?« Der Fuhrwerker wirkte verblüfft, griff jedoch sofort wieder zu. »So kommst du mir nicht davon, Schätzchen.« Der Druck seiner Hand ließ Mayana glauben, er würde ihr den Arm brechen. Sie stöhnte laut auf.