6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

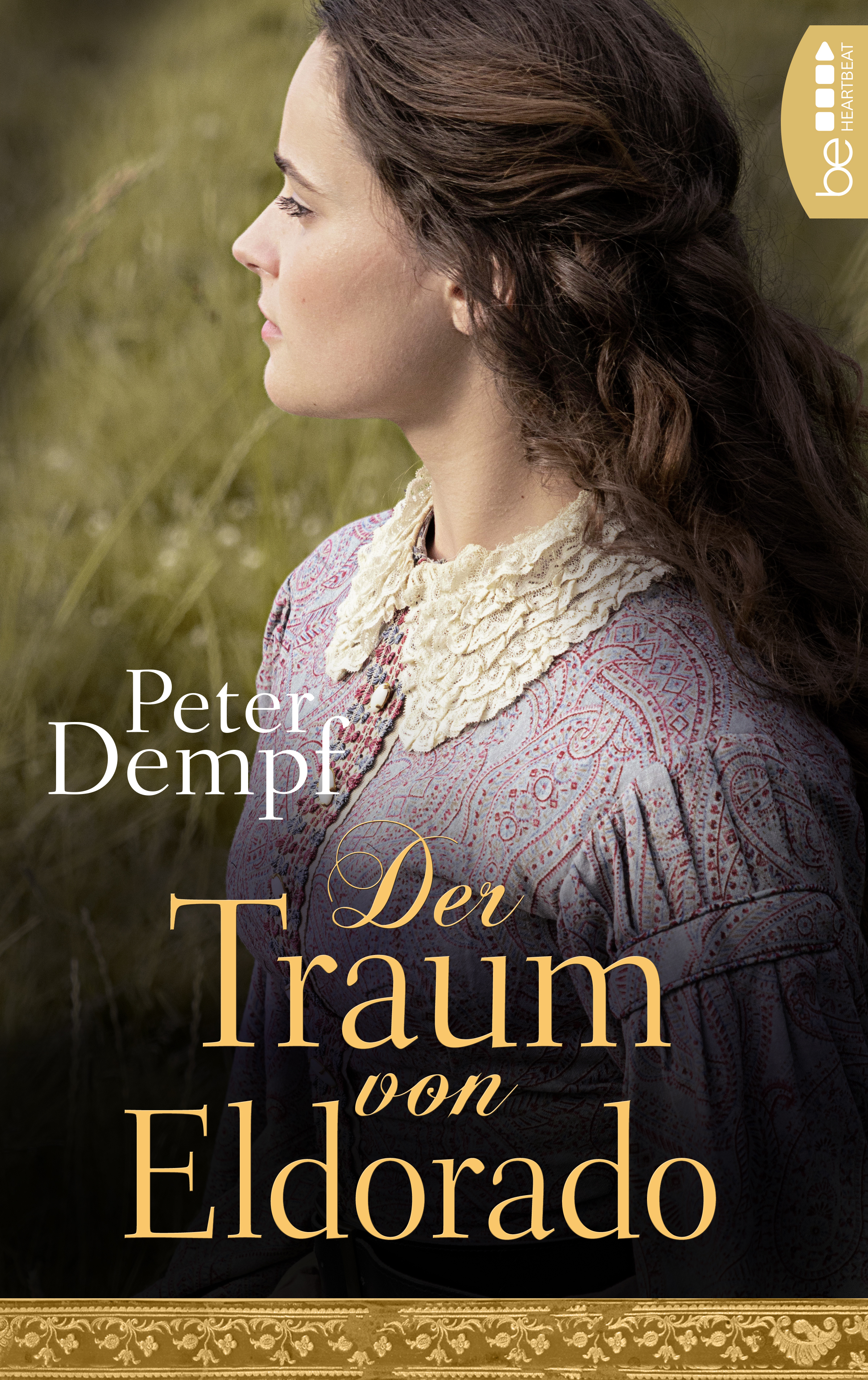

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine verzweifelte Frau, eine gefährliche Intrige und ein tödlicher Handel.

Augsburg 1306. Als Frau eines Obsthändlers führt Gera ein einfaches, aber ehrbares Leben - bis ihr Mann ermordet wird. In was war er nur verstrickt? Und warum wird sie selbst plötzlich wie Freiwild gehetzt?

Gera hat nur zwei Anhaltspunkte: ein goldenes Templerkreuz, das einer der Angreifer verloren hat, und ein Stück Holzkohle, das sie zu einer Gruppe von Kohleschmugglern führt. Gejagt und von allen Seiten von Verrätern umgeben, sieht Gera nur eine Chance: Sie muss ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen - und sich den Schmugglern anschließen ...

Ein fesselnder und atmosphärischer Mittelalterroman: Diese fulminante Fortsetzung von »Fürstin der Bettler« kann als eigenständiger Roman gelesen werden.

»Herrin der Schmuggler ist eine interessante und spannende Geschichte auf den Spuren der Schmuggler im Mittelalter und sorgt für einiges an Lesespaß.« HISTO-COUCH.DE

In dieser Reihe haben wir die schönsten, spannendsten und fesselndsten Romane von Peter Dempf zusammengestellt. Die Romane erzählen vom Leben starker Frauen in vergangenen Zeiten: von ihrem Mut, ihrer Kraft und ihrer Leidenschaft, von ihrem Kampf gegen Intrigen, Hass, Verrat und für die eigene Freiheit. Jeder Roman kann einzeln für sich gelesen werden.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 531

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Cover

Grußwort

Über dieses Buch

Titel

Zitat

Karte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Die Figuren der Handlung

Glossar

Was ist wahr?

Zuletzt ein großes Dankeschön

Über den Autor

Weitere Titel des Autors

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagramund Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:

be-heartbeat.de/newsletter

Viel Freude beim Lesen und Verlieben!

Dein beHEARTBEAT-Team

Über dieses Buch

Eine verzweifelte Frau, eine gefährliche Intrige und ein tödlicher Handel.

Augsburg, 1306. Als Frau eines Obsthändlers führt Gera ein einfaches, aber ehrbares Leben – bis ihr Mann ermordet wird. In was war er nur verstrickt? Und warum wird sie selbst plötzlich wie Wild gehetzt?

Gera hat nur zwei Anhaltspunkte: ein goldenes Templerkreuz, das einer der Angreifer verloren hat, und ein Kohlestück, das sie zu einer Gruppe von Kohleschmugglern führt. Verfolgt und auf allen Seiten von Verrätern umgeben, sieht Gera nur eine Chance: Sie muss sich den Schmugglern anschließen …

eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.

Peter Dempf

Herrin der Schmuggler

Historischer Roman

Letztlich besteht die Kunst des Geschichtenerzählens darin,zu lügen und dabei die Wahrheit zu sagen.

LAUREN GOFF

1

Bergen, 20. März 1306

Eine Böe wehte durch das offene Fenster und brachte Staub des vergangenen Winters von der Gasse mit. Gleich darauf folgte der Schrei, schrill und hoch. Die Kerze flackerte kurz, dann erlosch sie in einem Faden aus Rauch.

Gera sah mit schreckgeweiteten Augen zu ihrer Mutter Hannah hinüber. Beide legten sie das Nähzeug beiseite und standen auf.

Von einem Augenblick auf den anderen schlug das Wetter um. Die Sonne verschwand, als hätte jemand ein Tuch darüber gelegt.

Gera trat vorsichtig ans Fenster. Die Welt draußen veränderte sich. Schatten zogen über sie hinweg. In die sich hoch auftürmende Schwärze des Himmels waren gelbe Inseln mit deutlichen Rändern eingeschrieben. Sie bauschten sich unter den dunklen Wolken dieses Frühjahrs.

»Was war das?«, fragte Gera über die Schulter nach hinten.

»Ich weiß es nicht«, sagte Hannah.

»Jedenfalls kannst du heute nicht mehr nach Hause, Mutter.«

»Adilbert wird auch allein zurechtkommen«, antwortete Hannah leichthin. Gera spürte, dass sie die Unruhe überspielte, die der Schrei in ihr ausgelöst hatte. »Wir beide haben noch genug zu tun, um die Sommerkleidung fertig zu bekommen«, fügte Hannah hinzu.

Gera lächelte ihre Mutter an. Diese half ihr, die über den letzten Sommer zerschlissene Kleidung zu flicken und neue Teile zu nähen. Hans und sie hatten vor wenigen Monaten geheiratet und waren nach Bergen, auf Welsergebiet*, gezogen. Bislang hatte er das selbst erledigt – mehr schlecht als recht, sodass viel Arbeit auf ihren neuen Haushalt zukam. Ihre Mutter hatte sich erbarmt und war für ein paar Tage zu ihr gekommen, um ihr zur Hand zu gehen. Hannah und Adilbert lebten gut eine Stunde Fußmarsch entfernt in Oberhausen. Weit genug weg von Augsburg, weg von ihrem Albtraum, der Hannah und Gera vor einigen Jahren heimgesucht hatte. Danach hatten sie beschlossen, die Stadt zu verlassen und hierher aufs Land zu ziehen.

* Glossar und Personenverzeichnis am Ende des Buches

Der Wind nahm zu. Loses Heu wirbelte auf, und kleine Äste klatschten hörbar gegen die Hauswand.

»Hagel«, vermutete Gera. Eine Böe, die durch die Fensteröffnung blies, verwehte ihre langen blonden Haare.

»Dann klapp die Läden zu«, sagte ihre Mutter. »Oder stell die Rahmen in die Öffnung.«

Gera schloss das Fenster nicht. Die Holzrahmen, die mit der Haut aus Schweinsblasen bespannt waren, ließ sie unter der Öffnung stehen. Hannah trat hinter ihre Tochter. Gemeinsam verfolgten sie fasziniert das Naturschauspiel vor dem Haus.

Eine Wand aus Wasser jagte über die Felder hinweg und die Gasse zwischen den Häusern entlang auf sie zu. Fasziniert sah Gera zu, wie dahinter die Welt verschwand, als sei sie ausradiert worden. Dann rauschte der Regen über das Haus hinweg, und ein Lärm hüllte sie ein, als hätten sich die Schleusen der Hölle geöffnet.

Wieder löste sich ein Schrei aus dem Rauschen. Die Stimme klang gequält. Dumpf war sie diesmal und unbestimmt. Gera schluckte.

Die Tropfen staubten in den trockenen Lehm, lösten ihn auf und gruben sich tiefer und tiefer in den Boden, bis der Weg zwischen ihrem Haus und dem ihres Nachbarn, des Juden Abraham, aussah wie ein kleiner Bach und sich auch so verhielt. Das Wasser strömte die Gasse entlang, als sei dies ein natürliches Bachbett.

»Hast du die Tür verrammelt?«, schrie Hannah in den Lärm des prasselnden Regens hinein.

Gera nickte nur. Sie hatten den Wetterwechsel schon beim Mittagsläuten vorausgesehen und sich darauf vorbereitet.

In den Lärm des Unwetters mengte sich der Klang von Hufen. Dann schrie wieder ein Mensch.

»Was ist da draußen los?«, fragte Hannah.

Gera streckte den Kopf vor. Wer jetzt unterwegs sein musste, suchte sicherlich einen Unterschlupf. Vielleicht war es aber auch Hans, ihr Mann. Er hätte eigentlich jede Stunde eintreffen müssen.

Da stolperte plötzlich eine Gestalt aus dem Regen, torkelte einige Schritte in die Gasse hinein. Gera sah kurz seine vor Entsetzen entstellte Miene, dann fiel er mit dem Gesicht voran in den kleinen Bach.

Gera erschrak zuerst und hätte im ersten Anflug von Furcht am liebsten den Fensterladen zugeschlagen, doch dann fasste sie sich wieder.

»Da liegt einer«, rief sie. »Der Abraham!«

Schon war sie bei der Tür. Sie öffnete den oberen Teil, prüfte, ob das Wasser schon die Schwelle erreicht hatte. Da ihr Haus auf einer kleinen Anhöhe stand, war es bis jetzt verschont geblieben. Sie zog die Tür auf und sprang nach draußen. Abraham lag noch immer reglos im Wasser. Wenn sie ihm nicht aufhalf, würde er unweigerlich ertrinken.

Barfuß und ohne darauf zu achten, dass sie in wenigen Augenblicken völlig durchnässt war, sprang sie auf die Gasse hinaus und auf den am Boden liegenden Mann zu.

Noch bevor sie ihn erreichte, hörte sie das Hämmern von Hufen, die sich näherten. Schließlich schälte sich aus der Regenwand ein Reiter heraus. Er saß auf einem Schlachtross, einem gewaltigen Schimmel, der Gera um einen ganzen Kopf überragte. Er war in einen langen, schweren Filzmantel gehüllt, der vor Nässe schwarz glänzte, und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen, sodass sein Gesicht nicht zu erkennen war.

Er rief etwas, das Gera nicht verstand. Sie musste zurückweichen, um nicht von ihm niedergeritten zu werden. Sie wollte ihn vorbeilassen und sich dann ihrem Nachbarn in der Gosse widmen, doch der Reiter vollführte eine Drehung, ließ das Pferd steigen, und dessen Hufe schlugen neben dem Juden in den Dreck.

Abraham rappelte sich mühsam auf. Der Regen wusch ihm den Schmutz vom Gesicht, und Gera las darin das reine Entsetzen eines gehetzten Menschen.

»Was wollt Ihr von ihm?«, schrie Gera in die Wasserhölle hinein.

»Aus dem Weg, Weib, sonst stirbst du an seiner Stelle!«, brüllte der Reiter sie an. Abermals ließ er sein Pferd steigen und beschimpfte den Juden unflätig. Gera erstarrte. Diese Stimme. Sie kannte diese Stimme von irgendwoher. Jetzt schrie sie ebenfalls, weil die Hufe sie beinahe getroffen hätten, und schlug nach dem Pferd. Doch das Tier war kampferfahren und kümmerte sich nicht um die Frau. Es schnaubte nur verärgert und drängte sie mit seiner breiten Brust beiseite.

Hannah war ihrer Tochter hinterhergelaufen. Sie packte Gera an der Hand und zerrte sie weg.

»Ins Haus!«, schrie sie.

Gera schüttelte den Kopf. Ihr Nachbar wurde bedroht. Das konnte sie doch nicht einfach so hinnehmen!

In diesem Augenblick stieg das Pferd erneut, drehte sich halb und hätte Gera unter seinen gewaltigen Hufen begraben, wenn Hannah sie nicht zu sich herangerissen hätte.

Dadurch aus dem Gleichgewicht gebracht, taumelte Gera rückwärts an Hannah vorbei und stürzte in den Regenwasserbach. Sie hatte kaum Zeit, sich aufzurappeln, als das Pferd auch schon wieder auf sie zugestürmt kam. Sie warf sich zur Seite, und die scharfen Hufe verfehlten sie nur knapp. Geistesgegenwärtig schleuderte sie eine Handvoll feuchter Erde gegen den Kopf des Schimmels. Offenbar hatte sie ein Auge getroffen, denn das Pferd blieb abrupt stehen und schüttelte den Schädel.

»Seid Ihr verrückt geworden?«, fuhr Gera den Reiter an, doch dieser hatte sich wieder dem Juden Abraham zugewandt. Er preschte auf ihn los, stieß ihn mit der Brust des Pferdes zu Boden und schlug mit seiner Peitsche nach ihm.

Da tauchte aus der Tiefe des Regens Hans auf, ein Riese von einem Mann. Er stützte sich auf den Stock, den er auf seinen Wanderungen benutzte, um nicht auf dem glitschigen Boden auszugleiten. Mit harter Hand griff er dem Reiter in die Zügel und zog den Kopf des Pferdes auf dessen Brust hinab. Der Reiter hob die Peitsche und schlug zu. Doch Hans hatte den Schlag vorhergesehen. Er hielt seinen Stock in die Höhe, und die Peitsche schlang sich um das Holz. Mit einem Ruck riss er sie dem Reiter aus der Hand und schleuderte sie auf das Rieddach des Judenhauses. Mit Schwung schlug er dem Reiter auch die Kapuze vom Kopf. Gera und Hannah starrten ungläubig in das Gesicht des Mannes. Seine Haare waren mittlerweile grau und schütter – nicht mehr gefärbt und geckenhaft mit roten Bändern geschmückt wie noch bei ihrer ersten Begegnung, doch an den strichschmalen, blutleeren Lippen und der kerzengeraden Nase erkannten sie ihn sofort: Aigen!

»Komm ins Haus, schnell!«, rief Hannah und zerrte Gera von den sich prügelnden Männern weg. »Fort von dem Kerl.«

Hartmut Aigen! Seit Jahren zeigten ihre Albträume und die ihrer Mutter sein Gesicht. Hinter der Maske des ehrbaren Augsburger Kaufmanns verbarg sich nämlich ein Scheusal, das aus Geldgier mit Menschenleben spielte.

Gera stolperte hinter ihrer Mutter her. Aus dem Augenwinkel sah sie noch, wie Hans mit seinem Stock zweimal die Hand des Reiters traf, als dieser versuchte, sein Schwert zu ziehen. Dann fuhr das Holz auf die Kuppe des Pferdes nieder, das unvermittelt hochstieg. Der Reiter machte einen Salto rückwärts über den verlängerten Rücken, blieb aber mit einem Bein im Steigbügel hängen. Kopfüber hing er im Sattel.

Beide Männer schrien sich an. Der Reiter versuchte verzweifelt, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien.

»Lass dich nie wieder hier blicken, Aigen!«, brüllte Hans. »Das ist Welserland.«

Nass bis auf die Haut und völlig verdreckt erreichte Gera die Hütte. Sie spähte durch die offene Tür hinaus und sah, wie Hans dem Pferd einen Schlag auf die Kuppe versetzte, bevor es davonpreschte, seinen Reiter mit sich schleifend.

»Aigen«, flüsterte Gera. »War das wirklich Aigen? Ich hab ihn zuerst gar nicht erkannt.«

»Ja!«, bestätigte ihre Mutter mit blassem Gesicht. »Unsere Plage.«

Gera beobachtete, wie Hans sich schwer atmend auf seinen Stock stützte und dem Augsburger Patrizier nachsah. Er schüttelte die Faust hinter ihm her.

Aigen! Vor ihrem inneren Auge schälte sich das Bild des Mädchenhändlers mit den blutleeren Lippen und den eisgrauen Augen heraus, der sie vor wenigen Jahren noch in seiner Gewalt gehabt und versucht hatte, sie wie viele andere Kinder an die Stadtoberen zu verschachern, damit sie sich mit ihnen vergnügten. Ihr wurde übel, wenn sie an ihre Gefangenschaft in der Leprosenkirche und an das Schicksal der Freunde dachte, die Aigen in seiner Menschenverachtung geopfert hatte. Hätten ihre Mutter und der Mönch Adilbert sie nicht verzweifelt gesucht und alle Bettler der Stadt Augsburg auf ihre Seite gezogen, wäre sie wie so viele andere als Leiche im Stadtgraben geendet.

Auch hatte die Gier dieses Mannes das Leben ihrer Mutter als Apothekerin zerstört. Vor sechs Jahren hatte Hannah nicht nur ihren Mann verloren, sondern auch ihr gesamtes Hab und Gut. Allein aus Besitzgier hatte Aigen die Apotheke ihres Vaters niederbrennen und diesen ermorden lassen. Gleichzeitig hatte er Gera verschleppt. Ein Schauder überlief sie, als sie an den seelenlos schnarrenden Klang seiner Stimme dachte, wenn er wieder ein Mädchen oder einen Jungen geholt hatte, um ihn …

Es musste ihre Mutter damals übermenschliche Kräfte gekostet haben, sich diesem Teufel von Aigen entgegenzustellen, um ihre Tochter wiederzufinden und sich selbst zu rehabilitieren. Tränen der Wut und der Trauer traten Gera in die Augen. Doch dann sah sie Hans an, ihren Mann, und ihr Blick klärte sich wieder.

Abraham trat von hinten an Hans heran. Gera hörte nicht, was er sagte, doch sie sah, dass der Jude ihm die Hand hinstreckte, die Hans ergriff. Nachdem ein Beutel den Besitzer gewechselt hatte, nickten sich die beiden Männer zu. Schließlich drehten sie sich um und gingen in ihre Häuser.

Jetzt erst bemerkte Gera, dass die Frau des Juden im offenen Türrahmen stand. Abraham wankte zu ihr hinüber. Sie strich ihm über den Kopf und betastete behutsam eine blutende Stelle.

Hans trat in die Stube und stieß eine Verwünschung aus.

»Er ist ein Fluch für unsere Familie!«, sagte Hannah.

Hans nickte zustimmend. Er streifte seinen Loden ab und hängte ihn zum Kamin. Den Stab stellte er in die Ecke. Gera reichte ihm ein Tuch, damit er sich die Haare trocken reiben konnte, obwohl sie selbst noch unablässig tropfte. Hans kannte ihre Vorgeschichte, jedenfalls soweit Hannah und sie ihn darin eingeweiht hatten. Manches behielt man Männern gegenüber besser für sich.

»Meinst du den Reiter? Den Aigen?«

»Hoffentlich hat er mich und Gera nicht erkannt.«

»Was soll er uns schon anhaben?«, sagte Hans und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Er wildert hier in fremden Gefilden. Wir zinsen den Welsern, nicht der Familie Aigen.«

Gera stand am Fenster und sah auf den anschwellenden Bach vor der Tür, der mit jeder Minute an Kraft gewann und reißender wurde. Hannah ging zur Tür, schloss sie sorgfältig und lehnte sich mit dem Rücken dagegen.

»Hartmut Aigen ist wie eine Zecke. Du merkst es erst gar nicht, dass sie dich gebissen hat. Aber wenn sie dich erst mal gepackt hat, dann saugt sie dich aus, bis du blutleer bist.«

»Zecken fallen ab. Dann kann man sie zertreten«, sagte Hans und ließ seinen Blick über die Gestalt seiner Frau streifen. Die Kleidung klebte ihr am Körper und zeichnete ihre weiblichen Rundungen nach.

»Willst du dich nicht umziehen?«, fragte er lächelnd. »Du erkältest dich noch. Wart, ich helfe dir, das nasse Zeug loszuwerden.«

Gera lächelte zurück und nickte. »Es klebt alles so«, sagte sie und zog ihn ins Nebenzimmer. »Ja, hilf mir ein bisschen.«

*

Als Gera wieder mit Hans in der Stube erschien, war sie noch ganz erhitzt von seinem heftigen Begehren.

Hannah sah ihre Tochter an. »Das wird ein Junge«, sagte sie beiläufig und lächelte.

Verlegen schlug Gera die Augen nieder, doch sie nickte zufrieden. »Hoffentlich!«

Der Regen vor der Tür hatte seinen Tonfall geändert. Aus dem beständigen Rauschen war ein heftiges Trommeln geworden. Binnen weniger Augenblicke tanzten weiße Bälle auf dem Wasser, und ein Hagelschlag schüttete seine Last über dem Dorf aus. Es war wie das Brüllen eines Stiers, der zum Angriff rief. Gera starrte in die weiße Wand aus Hagelkörnern, die ganze Stücke aus den Rieddächern schlugen und die Welt kurz und klein hieben.

Sie fröstelte und schlang die Arme um den Körper, als sie sich unwillkürlich fragte, ob das Unwetter und die Rückkehr von Hartmut Aigen wohl ein schlechtes Omen waren …

2

Bergen, 16. April 1306

Es hatte nicht mehr aufgehört zu regnen seit dem Unwetter vier Wochen zuvor. Die Welt vor der Kate war regelrecht durchgeweicht, und in der Stube breitete sich langsam eine klamme Feuchtigkeit aus, die Gera unter die Röcke kroch und sie zittern ließ.

Hans war unterwegs mit seiner Hucke. Zwei Tage zuvor hatte er sich seinen Tragekorb aus Weidenzweigen auf den Rücken geschnallt und ihr zum Abschied einen herzhaften Kuss gegeben. Gera seufzte. Sie war nun schon ein paar Monate mit ihm verheiratet, aber sie konnte sich noch immer nicht daran gewöhnen, ihn regelmäßig für ein paar Tage zu entbehren. Wie gern hätte sie sich jetzt an ihn gekuschelt! Doch darauf musste sie noch eine Weile verzichten. Als Entschädigung dafür hatte sie sich zum Herdfeuer gestellt, um es ein wenig wärmer zu haben.

Die Begegnung mit Aigen hatte sie inzwischen fast aus ihrem Gedächtnis verdrängt. Der Patrizier hatte sich nicht mehr blicken lassen. Gera hoffte, dass Männer wie Hartmut Aigen zu viel zu tun hatten, um sich um jeden einzelnen Hucker zu kümmern. Vielleicht hatte er Hannah und sie auch nicht erkannt und Hans’ Angriff auf ihn vergessen.

Gera atmete tief ein. Wenn sie auf ihre Hand sah, die schon bei dem Namen Aigen zu zittern begann, wusste sie, dass sie sich mit dieser Vorstellung etwas vormachte. Aigen vergaß nichts.

Hannah war schon kurz nach dem Unwetter wieder nach Oberhausen zurückgekehrt. Hans würde frühestens am nächsten Tag wiederkommen. Bis dahin durfte Gera das Feuer im Herd nicht ausgehen lassen und musste sich mit der warmen Luft unter ihrem Rock begnügen.

Sie blickte in die Flammen des Herdfeuers, die zischten und murmelten, als wären sie ein Orakel und wollten ihr etwas sagen. Sie versuchte, den Stimmen nachzulauschen, glaubte, tatsächlich Wörter zu hören und ganze, wenn auch verstümmelte Sätze. Die Flammen redeten wirr durcheinander, durchdrangen einander, schossen auf und züngelten unruhig, sodass kein verständlicher Sinn erkennbar wurde. Gera fuhr erschrocken zurück. War das Hexenwerk?

Plötzlich fasste sie sich an den Bauch. Ein Schauer durchfuhr sie, ein kurzes Zucken. War es das, was ihr das Feuer hatte mitteilen wollen? Ihr bestätigen, was sie seit einigen Tagen wusste? Sanft berührte sie die Stelle über ihrem Schoß. Sie hatte empfangen. Dort wuchs ein Kind. Sie war schwanger.

Sie empfand Freude und Furcht gleichermaßen. Kinder in diese Welt zu setzen war das eine, Kinder zu gebären etwas anderes. Sie hatte schon so manche Frau begleitet, hatte der Hebamme zugesehen und auch beobachtet, wie diese den Kopf geschüttelt hatte, wenn zwar das Kind lebte, die Mutter aber für immer die Augen schließen musste.

Lärm, der von gegenüber zu ihr in die Stube drang, riss sie aus ihren Gedanken. Vor dem Judenhaus rief jemand – und dann hörte sie ein lang gezogenes Heulen, das keinem Geräusch glich, das sie jemals vernommen hatte. Erschrocken trat sie ans Fenster. Sie hatte zwar die Läden geöffnet, doch in alle Öffnungen die Rahmen mit den Schweinsblasen gestellt. Vorsichtig hob sie einen Rahmen heraus und spähte hinüber.

Vor dem Haus gegenüber kniete Esther, ihre Nachbarin, und beugte sich schluchzend und schreiend über eine Gestalt, die vor ihr auf dem Boden lag. Zwei Männer mit gesenkten Köpfen standen daneben. Beide drehten verlegen ihre Kappen in den Händen.

»Geh aus dem Weg, Frau«, sagte einer der beiden. »Wir wollen den Leichnam in die Stube tragen.«

Wieder begann die junge Frau des Juden laut zu klagen. Sie reckte die Hände über den Kopf, schlug sich auf die Brust und raufte sich die Haare.

Gera brauchte eine ganze Weile, bis sie begriff, was sich dort vor dem Judenhaus abspielte.

Man hatte Abraham gebracht. Und Abraham war tot.

Ein eisiger Schauer durchlief sie. Wo war Hans? Wer waren die beiden Männer?

Drei Tage zuvor waren sie gemeinsam losgezogen – Hans, der Hucker, der mehr Holzkohle und Obst schleppen konnte als alle anderen, und Abraham, der Geldverleiher, der einen Beutel voll silberner Batzen sein Eigen nannte. Sie hatten sich zusammengetan, schon vor anderthalb Jahren, als Hans begonnen hatte, um sie zu werben. Ein Geschäft zur beiderseitigen Zufriedenheit. Sie verdienten gut dabei, teilten sich den Erfolg und waren so etwas wie Freunde geworden. Außerdem hatte Hans mit dem verdienten Geld die Kate gekauft und Gera schließlich gefragt, ob sie seine Frau werden wollte.

Wie immer waren die beiden Männer Seite an Seite aufgebrochen, um bei den Bauern Lageräpfel zu holen. Das Obst hätte Hans in seiner Hucke in die Stadt bringen und dort verkaufen sollen. Von dem Geld hätten sie Holzkohle erwerben und wiederum in der Stadt anbieten sollen. Vor allem aber hätten sie zusammen zurückkehren müssen.

Rasch stellte Gera den Rahmen ins Fenster zurück, schlüpfte in ihre Holzschuhe und eilte nach draußen. Ein schneidend kalter Wind empfing sie. Sie achtete nicht darauf, dass ihr die feinen Regentropfen wie spitze Nadeln ins Gesicht stachen und dass sie vergessen hatte, einen Überwurf mitzunehmen. Sie stürmte auf die beiden Männer zu.

»Was ist passiert? Wo ist Hans?«, rief sie, mehr Furcht in der Stimme als Wut.

Die dunklen Ränder unter den Fingernägeln, der Ruß im Gesicht und die schwarzen Poren, die trotz des Regens nicht sauber wurden, wiesen die Männer als Köhler aus. Sie wandten sich zu Gera um, musterten sie, dann nickten sie einander rasch zu, setzten sich ihre Kappen auf und machten sich aus dem Staub. Sie rannten den Weg hoch, und Gera, die von dieser Wendung der Dinge zuerst überrascht war, hastete ihnen nach.

»Was wisst ihr von Hans?«, schrie sie und rannte ihnen hinterher. »Wo ist Hans?«

Doch die Männer liefen zu schnell, als dass Gera sie hätte einholen können. Als sie die Äcker am Rand des Dorfes erreichten, drehte sich einer der Männer um und rief ihr zu:

»Lass die Finger davon, Weib! Dem bist du nicht gewachsen.«

Dann sprang er mit seinem Kumpan über die Wiese davon und rannte in einen Hohlweg hinein, der nach Holzhausen führte. Im Dämmerlicht des tief eingeschnittenen und von Bäumen überwölbten Pfades verlor Gera die beiden Männer bald aus den Augen. Sie lief ihnen noch eine Weile blind hinterher, konnte sie aber nicht mehr einholen.

Außer Atem und mit gesenktem Kopf blieb sie an einer Stelle stehen, an der das Herbstwüten des vergangenen Jahres eine Fichte entwurzelt und über den Weg gelegt hatte. Ihr wurde leicht schwindlig, und sie musste kurz niederknien, sonst wäre sie unweigerlich zusammengesunken. Alles verschwamm vor ihren Augen.

»Ver…fluchte Hunde«, keuchte sie und sprach flüsternd mit den Kieselsteinen zu ihren Füßen. »Warum lauft ihr einfach davon? Ich will doch bloß wissen, was mit meinem Mann ist.« Die Tränen strömten ihr über die Wangen.

Das Schnauben eines Pferdes, das aus einiger Entfernung zu ihr drang, schreckte sie auf. Alarmiert sprang sie auf die Füße. Ein fremder Reiter und eine junge Frau allein in einem Hohlweg – das war keine Situation, wie sie Frauen zuträglich war. Gera spähte durch das Astwerk des umgestürzten Baumes. Noch war niemand zu sehen. Sie schaute umher, bemerkte links über sich den aus der Erde gebrochenen Wurzelstock. Steil ragte er auf. Schon kletterte sie auf allen vieren den Hang hinauf. Zweimal rutschte sie an besonders steilen Stellen aus. Ihr linker Holzschuh glitt ihr vom Fuß und fiel klackernd hinunter auf den Hohlweg. Gera horchte auf das Hufgetrappel, das rasch näher kam. Sie hatte keine Zeit mehr, den Schuh zu holen, und musste darauf vertrauen, dass der Reiter ihn übersah oder zumindest nicht auf den Gedanken kam, die Besitzerin des anderen Schuhs hinter dem Wurzelballen der Fichte zu suchen. Sie klammerte sich an die Zweige, zog sich hinauf, und keine Sekunde zu früh kauerte sie sich hinter der Deckung nieder.

»Habt ihr ihn der Jüdin vors Haus gelegt?«, fragte barsch eine schnarrende Stimme, die sie frieren ließ. Der Reiter hatte nicht weit von ihr plötzlich angehalten.

»Ja, Herr«, kam die Antwort. Gera wurde bewusst, dass es derselbe Mann war, der sie gewarnt hatte, die Finger von der Sache zu lassen. Sie hätte die beiden Männer beinahe eingeholt! »Ja, Herr«, echote eine andere Stimme, die offenbar dem zweiten Köhler gehörte.

»Hier, jedem vier Batzen, wie versprochen. Schleicht euch!«

»Ja, Herr. Habt Dank«, hörte Gera noch, und dann verklangen die Schritte der beiden Männer. Nur der Hufschlag kam deutlich näher.

Durch eine kleine Öffnung im Wurzelwerk konnte sie einen Blick hinunter erhaschen und erschrak. Ihr Holzschuh war neu, und sein weißes Holz leuchtete geradezu in der Düsternis des Hohlwegs. Sie hätte ebenso gut eine Kerze aufstellen können. Als die Zweige raschelten, hielt sie den Atem an und begann, still zu beten.

Durch das Astgewirr des umgestürzten Baumes zwängte sich ein Mann, der sein Ross hinter sich herzog. Er fluchte und schimpfte laut über die müßigen Bauern, die es nicht fertig brächten, die Wege in Ordnung zu halten. Gera warf einen Blick nach unten und fuhr unwillkürlich zusammen. Sie hatte den Mann sofort erkannt: Aigen.

Der Patrizier ließ sich Zeit mit dem Aufsitzen, lachte vor sich hin und schwang sich endlich auf sein Pferd. Mit der Hand wischte er einzelne längere Strähnen zurück, die nur dürftig die kahlen Stellen auf dem Kopf verdeckten.

Was um alles in der Welt tat er hier?, fragte sich Gera.

Erleichtert nahm sie wahr, dass er wieder lostrabte. Doch er war noch keine drei Schritte entfernt, als er den Schimmel mit einem scharfen Ruck am Zügel zum Wenden zwang. Dann ließ er ihn langsam zurücktraben, bis er kurz vor dem Holzschuh stand. Stumm sah er auf diesen hinunter. Schließlich blickte er auf und musterte die Umgebung.

Auf seinem Pferd befand sich Aigen beinahe auf Augenhöhe mit Gera. Diese duckte sich tiefer und wandte den Kopf ab. Sie wollte seinem Blick um keinen Preis auch nur zufällig begegnen. Dann hörte sie, wie seine Stiefel beim Absitzen auf dem Hohlweg aufkamen. Er schien den Schuh zu betrachten, um ihn herumzugehen.

»Wie um alles in der Welt kommst du hierher?«, murmelte er. Er schnaufte und stöhnte, als er sich offenbar nach dem Holzschuh bückte und ihn aufhob.

Am liebsten wäre Gera unter das Erdreich gekrochen wie eine Wurzel. Sie kugelte sich so stark zusammen, dass es ihr wehtat, und barg den Kopf in ihren Armen.

Irgendwann bestieg Aigen seinen Schimmel, gab ihm die Sporen und galoppierte aus dem Hohlweg hinaus in Richtung Bergen. Gera wartete noch eine ganze Weile, dann rappelte sie sich auf. In ihrem Kopf war nur noch ein Gedanke: Sie musste so schnell wie möglich zurück und in ihr Haus. Der Patrizier durfte niemals erfahren, dass sie ihn und die beiden Männer belauscht hatte.

Sie suchte kurz den Hohlweg ab, doch ihr Holzschuh war verschwunden. Aigen hatte ihn offenbar mitgenommen. Das Einzige, was sie fand, war eine Hufspur im weichen Boden, an der eine Ecke fehlte. Das Eisen war an der Stelle abgebrochen. Sie presste die Lippen aufeinander. Ganz gleich, ob oder was er mit der Sache zu tun hatte, ob es eine Strafe für Esther gewesen oder ob er am Tod des Juden Abraham mitschuldig war – ihr Name durfte damit nicht in Verbindung gebracht werden.

Gera nahm ihren zweiten Holzschuh in die Hand und rannte auf bloßen Füßen los. Sie wusste, dass der Weg einen Bogen beschrieb, den sie eben schon abgekürzt hatte, als sie die beiden Köhler über den Dorfanger hinweg verfolgt hatte. Sie lief wie um ihr Leben, sprang über den kleinen Bach, jagte den alten Weidezaun entlang und konnte ihre Kate schon sehen, als ihr siedend heiß einfiel, dass sie Schuhe brauchte. Wohin hatte sie ihre alten Holzschuhe gestellt? Zum Feuerholz? Ja, beim Feuerholz lagen sie. Obenauf.

Sie hielt kurz hinter der Scheune inne und wartete, bis Aigen ihre Kate passiert hatte und zum Judenhaus hinüber ritt. Dann eilte sie zum Hintereingang, riss die Tür auf, sprang zum Holzstapel und erschrak bis ins innerste Mark. Die Holzschuhe waren verschwunden! Sie hatte die alten Schuhe doch … nein, Hans hatte sie weggestellt. Aber wohin? Wo waren ihre Schuhe?

»Huckerin?«, hörte sie Aigen von der Gasse her rufen, und sofort stockte ihr der Atem. Ihr Körper war eine einzige Gänsehaut, allein wegen des Klangs dieses kleinen Wortes.

Wo waren die verdammten alten Holzschuhe? Geras Augen flogen durch den Raum: Tisch, Stuhl, Fensterbank, die Truhe unterm Fenster, der Kasten im Hauseck, der Herrgottswinkel, der Korb mit dem Holz, mehr Möbel gab es nicht. Dann fiel ihr Blick wieder auf den Korb. Dahinter lugten sie hervor! Hans hatte sie bereits zum Schüren hingestellt. Sie wären demnächst in den Ofen gewandert. Brav und unschuldig standen sie neben der Kamintür.

Gera schleuderte ihren einzelnen Schuh unter die Eckbank, rannte zum Kaminofen und schlüpfte in die Holzpantinen. Vom Laufen war sie erhitzt, und bestimmt hatte sie auch einen roten Kopf!

»Huckerin!«, hörte sie Aigen wieder rufen. Es klang näher.

Gera schluckte, verschränkte die Hände vor der Brust und versuchte, ihren Atem zu beruhigen. Dann trat sie zur Tür und öffnete nur den oberen Teil.

»Wer ruft?«

»Oh, du bist erhitzt, Huckerin?«

Gera fühlte, wie sie blass wurde. Die schnarrende Stimme Aigens rief in ihr noch immer dasselbe Entsetzen herauf, das sie und die anderen Kinder vor ihm empfunden hatten, als er sie gefangen gehalten hatte. Sie konnte sich kaum dagegen wehren. Mühsam und nur unter Aufbietung aller ihrer Kräfte konnte sie antworten.

»Wer will das wissen?«, fragte sie so gelassen wie möglich, musste sich jedoch räuspern.

Er musterte sie von Kopf bis Fuß, dann blitzte ein Wiedererkennen in seinen eisgrauen Augen auf.

»Wusste ich doch, dass ich diese Haare und diese blauen Augen mit ihren goldenen Sternchen von irgendwoher kenne«, flüsterte er. »Du bist noch immer ausgesprochen … hübsch, Huckerin.«

»Erinnerungen sind trügerisch«, entgegnete Gera spitz.

»Möglich«, entgegnete Aigen nachdenklich. Dann straffte er sich. »Ich habe vom Unglück des Juden gehört. War nicht dein Mann mit ihm unterwegs?«

Ihre Blicke trafen sich. Der Patrizier lächelte kalt. Das Pferd tänzelte unruhig, und Aigen musste alle Kraft aufwenden, um es auf der Stelle zu halten.

Es war ein gewaltiges Tier. Weißlich grau wie die Haut einer Leiche. Gera schauderte wieder. Vier Wochen zuvor hatte der Schimmel sie um ein Haar niedergetrampelt. Wenn er durchginge, dachte sie für einen Moment, würde er ohne Probleme die Hauswände einrennen können.

Sie zuckte mit den Achseln. »Mein Mann erzählt mir nichts von seiner Arbeit. Was weiß ich?«

Aigen ließ das Ross im Kreis tanzen.

Langsam kam Gera zur Ruhe. Ihre Beinmuskeln flatterten noch von der Anstrengung des Laufens, aber ihr Atem wurde flacher, und das Glühen im Gesicht ließ nach.

»Gut so. Weiber sollten sich nicht in die Geschäfte der Männer einmischen.« Wieder lächelte er, als hätte er eine große Weisheit verkündet. »Da fällt mir etwas ein, Huckerin. Beantworte mir doch eine Frage.«

»Ihr holt den Rat eines Weibes ein?«, fragte Gera. Sie konnte sich nicht zurückhalten. »Geht es Euch nicht gut, Herr?«

Sofort erlosch der Spott in Aigens Augen, als hätte sich plötzlich eine Wolke vor die Sonne geschoben.

»Vermisst du nicht etwas?«

»Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen, Herr«, entgegnete Gera. Stolz schwang in ihrer Stimme mit.

»Ach ja. Gut zu wissen. Dann gehört dir der hier nicht?«

Er warf den Holzschuh auf die Schwelle der Kate.

»Was ist das?«, fragte Gera und gab sich Mühe, möglichst unbeteiligt zu klingen.

»Ein Holzschuh, wie man sieht. Ich bin überzeugt, er würde an deinen Fuß passen.«

»Wenn Ihr mir Holzschuhe schenken wollt, Herr, dann schenkt mir ein Paar, nicht einen Einzelnen.«

Gera lehnte sich über die Türbrüstung und sah auf den Schuh hinunter. »Wo habt Ihr den Zweiten gelassen?«

»Steckt er nicht noch an deinem Fuß?«

Gera ließ die Unterseite der Tür aufschwingen.

»Ich trage beide Holzschuhe, wenn Ihr Euch davon überzeugen möchtet.«

Entgeistert starrte Aigen auf die beiden alten Schuhe, die zwar schon an einigen Stellen ausgebrochen und insgesamt so dunkel waren, als hätte man sie gebeizt. Doch sie passten und zeigten, dass Gera im Augenblick keine Schuhe benötigte.

Aigen war sichtlich verärgert. Er ließ den Schimmel steigen, warf ihn herum und preschte zurück in den Hohlweg, aus dem er gekommen war. Gera sah ihm nach. Erst als sie sicher sein konnte, dass er sie nicht mehr sah, bückte sie sich und hob die Holzpantine auf, die er fallengelassen hatte.

Sie kroch unter die Eckbank, holte den zweiten Schuh hervor und zog beide an. Die alten Klapperschuhe stellte sie wieder dorthin, wo sie sie gefunden hatte – vor den Ofen. Dann beschloss sie, zu Esther hinüberzugehen. Sie musste wissen, was Aigen dort gewollt hatte. Und wo Hans war!

Sie steckte ihre Haare hoch und schob sie unter die Haube, die sie normalerweise trug, sobald sie ihr Heim verließ.

Gera war noch nie im Haus des Juden gewesen. Schon am Türstock des Eingangs schreckte sie der messingfarbene Behälter ab, in dem eine Zauberformel versteckt sein sollte. Man munkelte im Dorf, dass niemand die Türschwelle lebend übertreten könne, ohne von dieser Zauberformel getötet zu werden. Kurz berührte Gera das Messinggefäß und hoffte, der Zauber darin würde nicht bemerken, dass sie eine Christin war.

Die Haustür stand auf. Auf der Schwelle lag noch immer der tote Körper des Juden Abraham. Gera stieg über ihn hinweg und besah sich dabei genau die Verletzungen, die er erlitten hatte. Man hatte ihm den Schädel zu Brei geschlagen. Nur die Gesichtszüge waren noch zu erkennen. Gera musste gegen Übelkeit ankämpfen. Mit Toten hatte sie zu tun gehabt, hatte sie gewaschen und hergerichtet, aber solche Wunden waren ihr noch nie untergekommen.

Sie fand die Jüdin in der Wohnstube. Esther saß auf dem Boden. Sie hatte die Beine gekreuzt und den Kopf in den Händen vergraben.

»Esther?« Gera trat einen Schritt vor.

»Es ist noch nicht mal jemand da, um das Kaddisch zu sprechen.«

»Kann ich dir helfen?«, fragte Gera.

Als Esther den Kopf hob, sah Gera verweinte Augen, groß wie Walnüsse, die von einem dunklen Hof umgeben waren.

»Eine Goj kann mir nicht helfen. Mein Mann ist tot. Erschlagen. Wenn du mir helfen willst, erschlag den Mörder«, sagte die Jüdin leise.

Gera kniete sich neben ihr auf den Boden und nahm sie in die Arme. Obwohl sich Esther zuerst sträubte, ließ sie es dennoch zu. Gera sagte nichts, kniete nur neben ihr und hielt sie fest. Sie spürte, wie mager die Frau war. Nichts als Haut und Knochen.

»Was haben die Männer erzählt, die ihn gebracht haben?«, fragte Gera nach einer gefühlten Ewigkeit. Ihre Knie schmerzten, und die Oberschenkel brannten.

»Abraham und Hans haben Lageräpfel von den Bauern geholt, um sie in der Stadt zu verkaufen«, flüsterte Esther.

»Das weiß ich«, sagte Gera barscher als gewollt. »Aber deshalb wird man nicht erschlagen.«

Esther hob den Kopf. Ihre Augen schwammen in Tränen.

»Um einen Juden zu erschlagen, braucht es keinen Grund«, sagte sie. »Das unterscheidet uns von euch.«

»Haben sie dir gesagt, wo sie Abraham gefunden haben?«, fragte Gera.

Esther antwortete nicht. Gera hockte sich neben sie und legte ihr den Arm um die Schultern. Die Jüdin lehnte sich an sie. Stumm saßen sie nebeneinander und schauten durch die Tür auf Abrahams Leiche.

Schließlich stand Gera auf und besah den Toten noch einmal näher. In Abrahams Haaren entdeckte sie Zweige und Schilfgras, als wäre er vor seinem Tod durch ein Uferdickicht gekrochen.

»War er mit Hans am Lech oder an der Wertach?«, fragte sie. »Haben die beiden irgendwas gesagt, bevor sie aufgebrochen sind? Wollten sie sich trennen, oder waren sie die ganze Zeit zusammen?«

Esther schüttelte nur den Kopf und zuckte mit den Schultern. Mehr war aus ihr nicht herauszubringen. Dann packte sie wieder ein Schauder, und sie brach in ein hemmungsloses Weinen aus. Gera drückte die junge Frau an sich, und Esther verbarg ihr Gesicht an Geras Schulter.

Gera überlegte angestrengt, was geschehen sein konnte. Wenn sich die beiden Männer nicht getrennt hatten, wo war dann Hans? Warum hatten die Köhler nur den Juden gebracht, nicht aber ihren Mann? Lebte er also noch? Hatte man sich an dem Geldverleiher schadlos gehalten oder gleich alle beide umgebracht, damit keine Zeugen zurückblieben?

3

Bergen, 16. April 1306

Das Geräusch von Schritten, die die Straße heraufkamen, drang an Geras Ohr. Sie horchte auf. Hans? War das Hans?

»Draußen kommt jemand«, sagte Gera und strich Esther übers Haar. »Ich bin gleich wieder bei dir.«

Sanft schob sie die Frau von sich, die langsam umsank und einfach auf den Holzdielen liegen blieb. Gera rappelte sich auf und klapperte in ihren Holzpantinen nach draußen. Sie musste erneut über den Toten steigen, sich konzentrieren, damit sie nicht auf Hände oder Beine trat. Endlich stürmte sie nach draußen.

»Hans?«, rief sie mit zitternder Stimme. »Hans!«

Niemand war zu sehen, niemand antwortete ihr. Nur der Nieselregen verstärkte sich zu einem Platzregen, als hätte er auf ihr Kommen gewartet.

»Hans! Ich bin hier bei Esther«, rief sie in Richtung ihres Hauses, als sie aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm.

»Habe ich’s doch gewusst«, sagte eine Stimme von rechts. Gerade so laut, dass sie sie hören konnte. Dort stand eine Holzbank unter der Auskragung des Strohdachs, und auf dieser saß niemand anderer als – Aigen.

»Ihr?«, entfuhr es Gera. Es klang wie ein spitzer Schrei.

Sie musste den Patrizier angeschaut haben, als wäre er vom Mond gefallen, denn Aigen fing leise an zu lachen. Doch es lag keine Fröhlichkeit darin, sondern eine frostige Kälte, die sie erschaudern ließ.

»Der Holzschuh hat mir keine Ruhe gelassen«, sagte er leise. »Wie ich sehe, hatte ich recht. Die Schuhe passen dir nicht nur, sie stehen dir auch, Werteste. Alle beide.«

Er sah sie mit seinen eisgrauen Augen an, und Gera bekam eine Gänsehaut von der Kälte, die ihnen entströmte.

»Sie … sie …«, stotterte Gera.

»Sie gehören mir. Zieh sie aus!« Esther war aus dem Haus getreten und herrschte Gera an. »Mein Mann ist tot, und du hast nichts Besseres zu tun, als mich zu bestehlen?« Sie schickte einen Satz hinterher, den Gera nicht verstand, weil Esther ihn auf Jiddisch ausgestoßen hatte. Er klang jedoch nach einer deftigen Verwünschung.

Bevor Gera irgendetwas sagen oder erwidern konnte, stürmte die Jüdin auf sie zu und stieß sie in die Seite, sodass Gera auf die Knie niederfiel. Grob zog ihr Esther die Holzschuhe von den Füßen, klemmte sich diese unter die Arme und wandte sich zum Gehen. Als sie auf Aigens Höhe war, spuckte sie aus. Dann schritt sie mit erhobenem Kopf zu ihrem Haus hinüber. Gera sah, wie sie Abrahams Leichnam mit Ächzen und Stöhnen ins Innere zog, dann fiel die Tür krachend zu.

»Da hab ich wohl den falschen Schluss gezogen«, sagte Aigen und lachte tonlos. »Ziemlich dreist, sich das Gut der Jüdin anzueignen. Aber ihr Bauern hier draußen lebt wohl nach euren eigenen Gesetzen. Soll mir recht sein.«

Er erhob sich und verschwand die Straße hinunter.

Beim Weggehen drehte er sich noch einmal zu ihr um.

»Mit Haube gefällst du mir beinahe noch besser, Huckerin.«

Er leckte sich die Lippen und grinste sie an. Alles an ihm, sein Blick, sein Gesichtsausdruck, sein Gang, war lüstern.

Gera stand da wie betäubt und schüttelte verwirrt den Kopf. Auf bloßen Füßen ging sie langsam zu ihrem Haus. Der Lehm der Gasse quoll durch ihre Zehen, und spitze Kiesel stachen ihr in die Fußsohlen. Doch sie war zu sehr mit dem beschäftigt, was eben geschehen war, als sich mit den Schmerzen abzugeben.

Was hatte Esther getan? Und vor allem warum? Es waren ihre Pantinen. Das wusste sie, und das wusste natürlich auch die Jüdin. Dennoch hatte sie …

Gera schüttelte wieder den Kopf. Sie verstand nicht, was das gewesen sein sollte. Hatte Esther ihr helfen wollen? Nein. Sie hatte ihr geholfen. Gera mochte sich nicht ausdenken, was geschehen wäre, wenn Aigen aus dem Fundort des Holzschuhs auf ihr Lauschen geschlossen hätte.

Steif wie eine Gliederpuppe ging sie in die Wohnstube und ließ sich auf die Bank am Tisch unter dem Herrgottswinkel sinken. Die vertraute Umgebung beruhigte sie ein wenig. Sie schob eine kleine Vase mit Narzissen in die Tischmitte und starrte lange auf die Blüten. Als sie ein Geräusch hinter sich hörte, drehte sie sich nicht um. Vermutlich war nur ein Besen umgefallen. Gera legte den Kopf auf ihren Arm und sackte regelrecht in sich zusammen.

Wo war Hans? Hatte ihn dasselbe Schicksal ereilt wie Abraham? Warum hatte man ihn ihr dann nicht ebenso vor die Tür geworfen? Wieder flossen die Tränen, in denen die Furcht vor der Wahrheit zur Wirklichkeit gerann. Hans war tot, sonst wäre er zu ihr zurückgekommen. Gera sah auf, blickte auf das Kreuz im Herrgottswinkel, auf Jesus – und die Bitte stand auf ihren Lippen, bevor ihr Kopf wusste, was sie sagen wollte.

»Herr im Himmel, mach mich nicht zur Witwe, kaum dass ich sein Weib sein durfte.«

Gera schrie auf, als eine Hand ihre Schulter berührte. Sie fuhr herum.

Hinter ihr stand, ein falsches Lächeln im Gesicht, Aigen.

»Du bist allein«, stellte er schlicht fest. »Keine Kinder, kein Gesinde, kein … Mann.«

Gera schob sich zur Seite. Versuchte, einen möglichst großen Abstand zwischen sich und Aigen zu bringen. Doch der lachte nur und schnüffelte.

»Du duftest nach … nach … Bergamotte?«

»Was geht’s Euch an?«

Sie rutschte weiter zur Seite, doch da war nur noch die Wand.

»Wo willst du hin, hübsche Huckerin?«

»Weg von Euch«, zischte Gera.

»Einsame Frauen«, sagte Aigen und beugte sich über den Tisch. »Einsame Frauen wissen die Anwesenheit eines starken Mannes zu schätzen.«

Blitzschnell griff er über den Tisch und erwischte ihr Handgelenk. Mit einem Ruck zog er sie halb über die Tischplatte und riss ihr die Haube vom Kopf. Die kleine Vase mit den Narzissen fiel zu Boden und zerbrach scheppernd in tausend Teile. Ihre Haare fluteten über den Tisch.

Es drückte Gera die Luft aus den Lungen. Sie klemmte die Unterschenkel fest unter die Sitzfläche der Bank. Zwar riss es ihr beinahe die Beine ab, aber so gelang es Aigen nicht, sie ganz über den Tisch zu ziehen. Sie zappelte und schrie aus voller Kehle. Mit ihrem freien Arm schlug sie um sich und versuchte dabei, Aigen die Augen auszukratzen. Doch ihr Widerstand schien ihn nur noch mehr anzustacheln.

»Du wehrst dich? Weißt du überhaupt, mit wem du es zu tun hast, Weib?«

Aigen versuchte erneut, sie zu sich hinzuziehen. Obwohl ihre Kniekehlen brannten wie Feuer, wehrte sich Gera verbissen. Sie würde sich nicht ohne Gegenwehr schänden lassen!

Aigen sog die Luft ein. »Dieser Duft macht mich ganz wild, Huckerin«, keuchte er. »Empfängst du so deinen Gatten?«

Als sich ihre Blicke einen Moment lang kreuzten, erschauerte sie. In seinen Augen glühte die Wollust. Er wollte ihren Körper, jetzt, auf der Stelle.

»Wenn Hans hier auftaucht, wird er Euch erschlagen«, stieß sie hervor.

Aigen lachte heiser.

»Soll er. Er wird sich nicht trauen, wenn er sich je wieder etwas traut.«

Bevor Gera darüber nachdenken konnte, was er da gesagt hatte, riss er erneut heftig an ihrem Arm.

Schließlich gaben ihre Beine nach. Sie rutschten über die Kante, und es gelang Aigen, sie auf die Tischplatte zu zerren. Voller Panik spürte sie, wie er sie auf den Bauch drehte und ihre Röcke hochschlug. Er schob sich zwischen ihre Beine und drückte sie, auf den rechten Arm gestützt, mit seinem ganzen Gewicht auf die Tischplatte. Durch die über ihren Kopf hochgestülpten Röcke konnte sie ihre Arme nicht recht bewegen. Hilflos zappelnd und mit zusammengebissenen Zähnen nahm Gera wahr, dass er mit der Linken begann, an seinem Hosenschlitz zu nesteln.

Plötzlich zuckte er zusammen. Gera hörte ein Zischen, und dann war sie das Gewicht los, das sie eben noch niedergedrückt hatte. Sie war verwirrt, stieß sich aber mit aller Kraft von der Platte ab und fühlte, wie sie hinter sich einen Körper umstieß.

Als sie ihre Röcke wieder herabgezogen hatte, sah sie, wie Aigen sich totenblass vom Boden aufrichtete. Er hielt sich den Hintern und zog eine rote Blutspur hinter sich her. Die Arme schützend von sich gestreckt, stolperte er auf die Tür zu, durchbrach sie regelrecht und war draußen, bevor Gera auch nur annähernd klar wurde, was geschehen war.

Neben ihr stand Esther. In der Hand hielt sie eine Forke aus Holz mit zwei spitzen Gabelenden. Die Dornen waren rot getränkt mit Blut.

Die beiden Frauen sahen sich an.

»Hast du ihm …?« Gera deutete auf die Heuforke und machte eine zustoßende Bewegung.

Esther nickte. »In beide Backen. Und richtig tief.«

»Dann wird er wohl nach Hause laufen müssen«, sagte Gera. »Danke«, sagte sie und umarmte Esther innig.

Vor Schock und Erleichterung brachen die beiden Frauen plötzlich in hysterisches Gelächter aus, das in Weinen und Schluchzen mündete.

»Gern geschehen.« Esther löste sich von Gera und sah ihr in die Augen. »Niemand hat das Recht, uns Frauen Gewalt anzutun«, erwiderte Esther schmallippig. »Wir müssen zusammenhalten.«

Gera nickte. »Niemand«, wiederholte sie.

Sie stand auf und ging zu dem kleinen, in die Mauer eingelassenen Kästchen. Sie zog es auf und nahm eine irdene Flasche mit Korkverschluss sowie zwei kleine ebenfalls irdene Becher heraus. Sie schenkte von der klaren Flüssigkeit ein und hielt Esther einen Becher hin.

»Runter damit. Das beruhigt.«

Die beiden Frauen stürzten die scharfe Flüssigkeit in einem Schluck hinunter. Dann husteten sie wie die Köhler und lagen sich kurz darauf wieder weinend in den Armen.

»Hast du mich schreien hören?«, fragte Gera, als keine Tränen mehr kamen und sie, die Rücken gegen die Bank gelehnt, auf dem Boden saßen.

»Nein«, sagte Esther. »Dazu war der Wolkenbruch zu laut. Ich wollte dir nur die Holzschuhe zurückbringen. Als ich dann sah, was hier vorging, bin ich in den Stall und hab die Forke geholt.«

»Oh«, sagte Gera und versuchte, einen Schluckauf zu bekämpfen. »Dann war es Zufall?«

»Reiner Zufall. Wäre ich nur eine Minute später gekommen oder hätte womöglich gewartet, bis der Regen vorbei war, hätte Aigen sein Ziel erreicht.«

Stumm starrten sie eine Weile vor sich hin. Gera blickte auf die rau verschmierte Mauer aus Lehm und Stroh. Das Wasser, das durch das undichte Dach sickerte, grub eine kleine Straße in den Lehm. Das Stroh, das alles stabilisierte, war freigelegt. Genauso war ihr Leben, dachte Gera, eine Mischung aus festen und weniger festen Bestandteilen, die weggewaschen wurden, sobald die Witterung rauer wurde.

»Wo sind unsere Männer hingegangen?«, fragte sie in die Stille hinein.

»Ich weiß es wirklich nicht«, antwortete Esther. »Aber wir werden es herausfinden. Abraham …« Sie musste schlucken, fing sich aber sofort wieder. »Abraham hat gesagt, sie würden zuerst das Obst in die Stadt bringen und dann – einen Auftrag erledigen. Nein, er hat gesagt, einen etwas heiklen Auftrag.« Sie sah Gera an. »Ich hab ihn gebeten, das nicht zu tun.«

»Was heißt heikel?«, fragte Gera nach.

»Er hat gesagt, man könne ihn bestrafen, wenn er dabei erwischt würde. Er müsste dann vielleicht das Geld hergeben, das er eingenommen hatte. Oder für ein paar Tage in die Hexenlöcher hinterm Rathaus. Aber wenn er Erfolg hätte, sei das die Gefahr wert gewesen.«

»Was war das denn für ein Auftrag?«

»Das … das hat er mir nicht gesagt.« Esther schlug die Augen nieder, als schäme sie sich dafür.

»Wo haben die beiden Kerle deinen Mann entdeckt? Haben sie das gesagt?«

Esther nickte. »An der Lechfurt, bei Oberhausen. An der oberen Furt, haben sie gesagt. Ich weiß nicht, wo das genau ist.«

»An der oberen Lechfurt bei Oberhausen?«, wiederholte Gera. »Die kenne ich zwar nicht, aber ich werde sie finden. Wahrscheinlich verschwinde ich ohnehin besser für ein paar Tage – falls Aigen wiederkommt.«

Sie blickte Esther in die Augen. Sie waren mandelförmig und so dunkel, dass man die Pupille darin nicht erkennen konnte. Abraham hatte eine schöne Frau besessen.

»Ich muss …« Gera konnte den Satz nicht beenden. Ein stechender Schmerz fuhr ihr durch den Unterleib.

Sofort war nur noch ein Gedanke in ihrem Kopf. »Das Kind!«

Wieder wühlte der Schmerz in ihren Eingeweiden. Sie krümmte sich und sank ganz auf die Dielen hinab.

»Was hast du?« Esther war aufgesprungen und beugte sich über Gera, die sich am Boden wand.

»Wehen«, flüsterte Gera. »Ich … bin …«

»Ein Kind? Du erwartest ein Kind?«

Gera nickte.

Esther legte ihre Hand auf Geras Stirn. »Fieber hast du jedenfalls nicht.«

Jetzt musste Gera trotz der Schmerzen lächeln. »Schwangerschaft ist keine Krankheit«, sagte sie.

»Aber sie kann tödlich enden. Vergiss das nicht.«

Wieder überflutete Gera ein schmerzhafter Krampf, der sie zusammenzog und ihr kurz den Atem nahm.

»Ich … muss … Hans finden. Unbedingt …«, keuchte sie dann. »Vielleicht ist er nur verletzt und wartet jetzt darauf, dass man ihm hilft, ihn holt, ihn verbindet. Ich kann nicht bleiben. Ich muss los. Selbst wenn ich das Kind verliere. Ich bin jung«, sagte sie trotzig. »Ich kann wieder schwanger werden.«

»Warte. Du wirst es nicht verlieren. Bleib so. Ich bin gleich wieder da.«

Esther sprang auf und lief zur Tür hinaus.

Gera war allein, und sie spürte, wie sie dieses Alleinsein ängstigte. Sie wusste, dass es nicht selten in den frühen Schwangerschaftsmonaten zu Fehlgeburten kam. Plötzlich begann sie, mit dem Kind zu reden.

»Warte, bis ich deinen Vater gefunden habe«, flüsterte sie. »Aigen hat dich aus mir herausprügeln wollen. Aber ich habe es nicht zugelassen. Esther hat es nicht zugelassen. Bleib also, wo du bist. Bitte.«

Plötzlich schlug die Eingangstür hart gegen die Wand. Gera blinzelte, konnte aber nichts erkennen. Was, wenn Aigen ins Haus gekommen war? Was, wenn er nicht aufgegeben wollte, sondern nur Verstärkung geholt hatte? Sie stieß einen Schrei aus.

»Was ist denn los?«, fragte Esther.

Gera schluchzte erleichtert auf.

»Jetzt beruhige dich erst mal«, fuhr Esther fort. »Nimm diese Tropfen. Sie helfen gegen deine Krämpfe.«

Gera fühlte etwas Feuchtes auf ihren Lippen. Sie schleckte mit der Zunge die bittere Flüssigkeit ab und spürte beinahe sofort eine Wirkung. Die Schmerzen ließen nach. Sie entspannte sich, konnte ihren Körper wieder ausstrecken. Sie legte eine Hand auf ihren Bauch und streichelte zärtlich das ungeborene Leben darin.

»Du musst dich ausruhen«, sagte Esther. »Komm zu mir. Dann sind wir beide nicht allein, und Aigen findet dich hier nicht.«

Gera nickte schläfrig. War das die Wirkung der Tropfen?

Mit Esthers Hilfe stand sie auf, aber sie konnte sich kaum auf ihren wackeligen Beinen halten. Sie musste sich bei Esther einhaken und abstützen.

»Wenn wir es bis zu dir schaffen«, sagt Gera nur. Sicher war sie sich da nicht. »Aber nur, bis ich mich erholt habe«, fügte sie hinzu.

Mit kleinen Schritten überquerten sie die schlammige Gasse. Der Dauerregen durchnässte sie bis auf die Haut.

Jeder Schritt fiel Gera schwer, und sie glaubte schon, Esthers Haus nicht mehr zu erreichen, so langsam ging es vorwärts. Als sie schließlich die Stube betraten, ließ sich Gera in einen an der Wand stehenden Sessel sinken, schloss die Augen und fühlte, wie sie langsam in einen Zustand wachen Dämmerns verfiel.

»Ich … muss … Hans … suchen«, flüsterte sie noch, dann versank sie in ein weiches Nichts aus Wärme und Vergessen.

4

Auf dem Weg nach Oberhausen, 17. April 1306

Gera dankte Gott, dass ihre Blase so schwach war, seit sie für zwei gehen musste. Sie wollte gerade hinter dem dichten Eibenbusch hervorkommen, wo sie ihre Notdurft verrichtet hatte, als eine Gruppe junger Burschen aus dem Gestrüpp neben dem Weg brach und sich in ihre Richtung bewegte. Sie kauerte sich nieder, beobachtete die jungen Männer ängstlich und hoffte, dass es keinem der Kerle einfiele, hinter das Gestrüpp zu schauen.

Es war für eine Frau gefährlich, sich allein zwischen den Ortschaften zu bewegen.

Der Fußmarsch von Bergen nach Oberhausen gehörte zwar nicht zu den schlimmsten Strecken, doch der Weg war wenig begangen und schmal. Außerdem trieb sich jede Menge Gesindel abseits der großen Straßen herum, das sich an einer jungen Frau schadlos halten würde, wenn es die Gelegenheit dazu bekam. Hans hätte sie niemals allein gehen lassen.

Die vier Kerle hatten anscheinend gewildert. Jeder von ihnen trug mindestens zwei Hasen an Schlingen über der Schulter. Sie sahen mit ihren struppigen Haaren, den Schmutzschlieren und Zweigen auf der Kleidung aus wie kleine Waldschrate, dennoch waren sie ausgelassen, pfiffen und sangen. Alle befanden sich in Feierstimmung, zu der ihnen vermutlich nur noch eine Frau gefehlt hätte. An den Spinnabenden, wenn die Nachbarinnen zusammensaßen und sich gegenseitig Geschichten erzählten, berichteten sie manchmal von solchen Begegnungen.

Gera schauderte, als die Strolche an ihrem Versteck vorüberkamen. Sie blieb auch dann noch sitzen, als die fröhliche Meute vorüber und nicht mehr zu hören war.

Doch trotz aller Gefahren war es die richtige Entscheidung gewesen, nach Oberhausen zu ihrer Mutter zu gehen. Diese wusste, wo sich die Furt befand, und Adilbert würde Gera sicher dorthin begleiten. Außerdem war sie so aus Aigens Blick, sollte er zurückkommen.

Gera hatte die Nacht über gut geschlafen, war am Morgen erfrischt und ohne Schmerzen aufgewacht und hatte sofort losgehen wollen. Esther hatte ihr etwas zu essen mitgegeben und sie beim Abschied umarmt, als wären sie seit Jahren miteinander befreundet.

»Sei auf der Hut«, hatte sie ihr noch mitgegeben, als sie auf die Straße hinausgetreten war. Über ein paar kleine Umwege, um einem lauernden Aigen nicht in die Hände zu fallen, war sie auf den Weg nach Oberhausen gestoßen.

Jetzt wartete sie noch eine kleine Weile, ehe sie sich getraute, aufzustehen und wieder auf den Weg hinauszutreten. Sie hob ihr kleines Bündel auf die Schulter und wollte weitergehen, als hinter ihr ein Pfiff ertönte.

»Männer, ich hab’s gewusst. Ein Mattle irrt sich nicht! Ein Weib!«

Gera erstarrte. Sie drehte sich nicht um, sondern begann zu rennen. Der Dorfanger von Oberhausen war vielleicht noch fünf Minuten entfernt. Wenn sie Glück hatte … Hinter sich hörte sie die johlende Meute der Männer.

»Los, holen wir sie uns!«, schrie einer.

»Noch ein Hase. Und wie er hoppelt!«, kreischte ein anderer.

Gera nahm das Geschrei gar nicht richtig wahr. Sie war noch benommen von der Medizin, die Esther ihr gegeben hatte. Lange würde sie nicht durchhalten – und die jungen Männer waren zweifellos schneller als sie. Sie rannte um ihr Leben, fühlte, wie die Äste nach ihr schlugen, wie der weiche Boden unter ihr federte und hoffte, er würde sie nach vorn schnellen lassen. Sie meinte, die Burschen hinter sich bereits keuchen zu hören und glaubte, ihren Atem im Nacken zu spüren. Sie wagte nicht, sich umzuschauen, weil sie befürchtete, dadurch langsamer zu werden oder womöglich zu stolpern.

Der Pfad wurde enger. Sie hatte das Gefühl, in eine Sackgasse zu laufen. Dann griff einer nach ihr. Eine Hand riss an ihrem Kleid, packte sie einmal, zweimal. Sie konnte sich losreißen. Die Finger verfehlten sie, obwohl sie das Zupfen an ihrem Rock spürte. Dann spürte sie deutlich, wie sich Finger im Stoff verfingen, sich ballten, sie festhielten. Mit einem Ruck wurde sie zurückgezogen und stürzte zu Boden.

Gera drehte sich sofort auf den Rücken. Sie schrie und strampelte, wie blind schlug sie um sich, doch einer ihrer Arme ließ sich kaum bewegen. Es dauerte einen Moment, bis ihr aufging, dass es keine Hände waren, die sie gepackt hielten. Verblüfft stellte sie fest, dass sie zwar am Boden lag, doch um sie herum war kein Mensch zu sehen. Keiner der jungen Strolche hatte sie festgehalten, sich über sie geworfen. Sie schaute nach ihrem Arm und stellte fest, dass sie sich in Brombeerranken verfangen hatte. Offenbar hatten sie den Weg überwuchert, sich im Stoff ihres Kleides verfangen und sie niedergerissen. Brombeerranken!

Tränen schossen ihr in die Augen. Sie musste gleichzeitig weinen und lachen, weil sie einer Sinnestäuschung erlegen war. Doch die Unruhe blieb. Die jungen Männer hatten ihr nachgerufen, hatten sie fangen wollen. Sie würden ihr vielleicht nachkommen. Wieder stieg Panik in ihr hoch. Sie versuchte, an den Ranken zu zerren, sich zu lösen. Doch das Gestrüpp war stärker. Sie wollte sich bewegen, aufstehen, aber die stacheligen Ranken schnitten ihr in die Haut. Sie sah aus, als hätte man sie ausgepeitscht.

Eine ganze Zeit lang lag sie so, horchte den Weg entlang und vergewisserte sich, dass sie sich nicht täuschte, dass es tatsächlich still blieb und niemand sie verfolgte. Sie atmete tief durch, schloss für wenige Augenblick die Augen, sammelte sich.

»Ruhig«, sagte sie sich vor. »Sei ganz ruhig!«

Dann griff sie mit ihrer freien Hand das Ende einer Ranke und zog die Schlinge langsam auf. Es tat höllisch weh, doch die Schmerzen waren nichts gegen ihre Erleichterung.

Es dauerte eine ganze Weile, bis sie alle Dornen gelöst hatte. Dann stand sie auf. Niemand war ihr hinterhergelaufen. Niemand hatte sie bedroht. Offenbar war alles nur Einbildung gewesen. Gera wusste genau, wer dafür verantwortlich war, wer in ihr solche Schreckbilder hervorgerufen hatte: Aigen. Sie ballte die Faust und schüttelte sie gegen den Augsburger Kaufmann, der ihr vor Augen stand. Sie würde ihn dafür büßen lassen!

Als Gera Oberhausen beinahe erreicht hatte, hörte sie Musik. Je näher sie kam, desto lauter wurde sie. Es war eine Drehleier, deren melodisches Gejammer bis an ihr Ohr drang. Dazu erklang eine wohltönende, aber gebrochene Stimme. Eine Jungfer, die man damit zu bezirzen versucht hätte, wäre vermutlich davongelaufen.

Gera musste unwillkürlich lächeln. Es gab nur einen Menschen, der in einem Bauerndorf tagsüber auf einer Drehleier spielte und dazu leidenschaftlich, aber falsch sang: Adilbert, der Mann ihrer Mutter.

Gera ging den Weg weiter und wollte gerade aus dem Dickicht auf den Anger hinaustreten, als jemand sie grob am Arm festhielt.

»Du hast niemanden gesehen, Weib«, zischte es nah an ihrem Ohr.

Sie erschrak derart, dass sie einen Schrei ausstoßen wollte. Doch eine Hand legte sich um ihren Mund und erstickte jeden Laut.

»Bist du verrückt, Weib?«

»Lass sie«, sagte eine andere Stimme.

»Wir können sie nicht gehen lassen. Sie hat gesehen …«

»Halt! Warte!«, sagte eine vierte Stimme, die wie die anderen auch hinter Gera stand. »Ich kenne sie. Sie ist …« Der Kerl stockte. »Sie ist …« Er schnaufte verunsichert. »Lass sie los, verflucht. Wie heißt dein Mann, Weib?«

Die Hand löste sich von ihrem Mund, der Bursche hinter ihr ließ sie los. Gera atmete tief durch. Sie hatte sich also nicht geirrt. Es waren keine Schreckbilder gewesen. Sie war doch verfolgt worden. Sie zitterte am ganzen Körper, als wäre die Luft um sie her eisig.

»Wie heißt dein Mann?«, wiederholte die Stimme hinter ihr.

»Hans. Warum fragst du?« Sie versuchte, möglichst selbstbewusst zu klingen, und sah starr geradeaus, anstatt sich zu den Wilderern umzudrehen.

»Sie ist die Frau des Huckers!«, zischte die Stimme hinter ihr.

»Sie wird uns verraten«, sagte der, der sie festgehalten hatte.

»Das wird sie nicht«, sagte die junge Stimme. »Hast du gehört, Weib. Kein Wort, zu niemandem.«

Gera nickte.

Vor ihr lag das Dorf. Die Melodie schwebte bis zu ihr herüber und hatte sie schon in Sicherheit gewiegt. Doch hinter ihr lag der Tod. Sie hätte alles geschworen, wenn sie nur die wenigen Fuß zwischen dem Wald und dem Dorfetter hätte zurücklegen können, der dichten Hecke, die Oberhausen umgab.

»Lass sie laufen. Hans hat uns geholfen. Wir helfen ihr.«

Langsam begriff Gera, dass die Wilderer Hans kannten. Sie drehte sich nun doch um.

»Wo ist er?«, fragte sie.

Die Vier waren allesamt jünger als Gera oder zumindest in ihrem Alter. Bei dem Jüngsten, der genau vor ihr stand, war noch kein Bartansatz zu erkennen, und er war schmaler und kleiner als sie. Seine dunklen Augen musterten sie neugierig. Alle vier sahen aus, als hätten sie die Nacht auf dem Waldboden verbracht. Wirr standen ihnen die Haare vom Kopf. Sie waren lang und verfilzt. Die Gesichter hatten sie sich offenbar mit Erde dunkler gemacht, und ihre Kleidung starrte vor Dreck. Nur ihre Augen leuchteten aus der Schmutzschicht.

Alle sahen Gera verblüfft an.

»Wer?«, fragte der Jüngling zurück.

Gera musterte ihn. In seinem struppigen braunen Haar hingen noch Blätter und Zweige, weil er sich durch das Gestrüpp abseits des Weges gezwängt hatte.

Keiner der jungen Kerle hatte mehr einen Hasen bei sich. Nur einige Fellhaare auf den Schultern der Hemden verrieten, was sie noch vor wenigen Minuten getragen hatten.

»Hans ist verschwunden. Sein Begleiter tot. Ich fürchte …« Sie musste schlucken.

»Du suchst nach Hans?«

Gera nickte. »Wisst ihr, wo er sein könnte? Er ist vielleicht verletzt … oder …« Gera schluckte wieder. »Ich muss ihn finden!«

Die jungen Männer wechselten untereinander Blicke.

»Mit wem war er unterwegs?«

»Mit dem Juden Abraham«, sagte Gera leise, weil sie befürchtete, die Erwähnung des Juden könnte einen Zornesausbruch hervorrufen.

»Die Furt!«, sagte der Jüngste.

»Du kennst die obere Furt?«, hakte Gera sofort ein.

Der Wilddieb nickte und richtete seinen Blick auf sie. Seine schwarzen Augen hielten die ihren fest.

»Sag mir, wo sie liegt!«, platzte es aus Gera heraus.

»Du wirst sie nicht finden. Außerdem … du solltest nicht allein gehen.«

Der Kerl sagte das mit einem Ernst, der sie stutzig machte.

»Woher wusstest du, dass Abraham und Hans dort waren?« Jetzt war sie neugierig geworden. »Sag schon.«

Der junge Mann betrachtete sie weiter aufmerksam, dann nickte er seinen Begleitern zu. »Ihr schafft die … das … Jedenfalls schafft ihr alles weg. Ich zeig ihr den Weg zur Furt.«

Gera war darüber erfreut, doch allein mit ihm wollte sie sich auch nicht auf den Weg machen. Sie würde Adilbert mitnehmen.

»Ich muss erst zu meiner Mutter und zu … hört ihr die Musik?« Die anderen nickten stumm. »Das ist mein Stiefvater.«