8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eigenverlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Überleben, um wieder nach Hause zu kommen, ist sein Ziel. Eine fast unerreichbare Sache. Aber er gibt nicht auf. Bei seinem Morgenspaziergang kommt Roman Drechsel an ein grosses, ihm unbekanntes Haus. Etwas zwingt ihn, es zu betreten. Verlassen kann er es nicht mehr. Ohne sein Wissen beginnt ein Test, der ihn durch brutale Szenen führt. Sehen will er sie nicht, aber er wird dazu gezwungen. Den Test hat er nicht bestanden, und er wird verurteilt, eine Wanderung durch eine ihm unbekannte Welt zu machen und den Stab Scientia zu finden, nur so kann er wieder nach Hause. Was das für ein Stab ist, ob es den überhaupt gibt und wo er ihn finden kann, weiss er nicht. Die fremde Welt ist für ihn ein Schock. Oft ist alles anders, als wie es aussieht. Er beginnt eine Wanderung durch Länder und Städte, die alle auf ihre Art unbegreiflich und oft schonungslos brutal sind. Die Angst wird sein Begleiter. Nie weiss er, wer ihm gut oder schlecht gesinnt ist. Trotzdem findet er Freunde, die ihm helfen weiterzukommen. Er erlebt aber auch Schönes und Lustiges. Eine Leserin beschreibt das Buch so: Wirklich brutal fand ich eigentlich nur den Anfang der Geschichte. Denn diese Zimmer und die Tragödien, die sich darin endlos abspielen, gibt es ja leider auch im richtigen Leben, das heisst, man verbindet diese Brutalitäten mit unserer Wirklichkeit. Wenn der Wanderer mit Bellator zusammen durch die Länder zieht, geschehen auch brutale Dinge, doch man bezieht sie nicht auf unsere Wirklichkeit, denn man befindet sich offensichtlich in einem Fantasieland - im Fantasy-Modus... und dort ist "fast" alles erlaubt. Ab der Begegnung und der Reise mit Bellator und später natürlich auch mit Koo, ist die Geschichte so richtig spannend und faszinierend. Alles, was ein gutes Buch ausmacht, kommt dann darin vor: Fantasie, Spannung, Abenteuer, Freundschaft, Glück, Trauer, ein roter Faden, Rätsel lösen, nie aufgeben, gemeinsam wachsen, immer wieder aufstehen, Mut, Vertrauen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

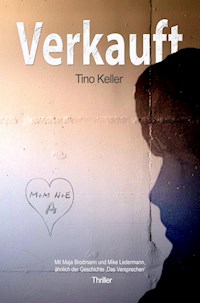

Tino Keller

Der unfreiwillige

Wanderer

Der Weg

Warum ich auf diesem Weg bin, weiss ich eigentlich nicht. Plötzlich, heute Morgen während des Zähneputzens, hatte ich das seltsame Gefühl, hier entlang gehen zu müssen. Zuerst hielt ich es für eine momentane Stimmung, dochdas Gefühl liess mich nicht mehr los. Es verfolgte mich beim Kaffeetrinken, beim Auslöffeln des Joghurts, beim Anziehen, bis ich mich auf den Wegmachte. Die Strecke kenne ich gut, also grosse Überraschungen erwarte ich nicht. Nun gehe ich also dem Wald entlang. Menschen sehe ich keine, was erstaunlich ist, normalerweise machen Frühaufsteher hier ihre Morgenspaziergänge. Noch ist es kühl, doch ich liebe den frischen Wind, der weckt mich. Vögel pfeifen ihre Lieder und die Glocken der Kühe auf der Wiese, machen die frühmorgendliche Ruhe noch attraktiver. Es ist ein schöner Spaziergang, den ich oft mache, doch, heute hatte ich es eigentlich nicht vor. Sicher ich hätte zu Hause bleiben können, aber irgendwie doch nicht, es war wie ein Ruf, dessen Grund mir unbekannt ist. Den Weg kenne ich, nach einem kleinen Aufstieg im Wald und einer längeren Strecke geradeaus, komme ich zum Bauernhaus von Bauer Herrmann, und von dort sieht man schon das nächste Dorf.

Bei einer kurzen Pause geniesse ich den Ausblick über die Wiesen und die nächsten Hügel, die auch oft Ziel meiner Wanderungen sind. Zeit habe ich genug, ich schreibe Bücher und kann mir den Tag nach meinen Bedürfnissen einrichten. Das Wandern hilft mir dabei, meine Geschichten auszudenken. Wirklich reich wird man beim Schreiben nicht, aber es ist befreiend, mehr als mein ursprünglicher Beruf als Ingenieur.

Oft helfe ich Bauer Hermann auf dem Feld, oder bei der Apfel- oder Kirschenernte, damit ich mir etwas dazu verdienen kann. Der neue Computer ist, dank der Äpfel, meine neueste Investition.

Weiter geht es den kurzen Aufstieg hinauf, bis ich die Anhöhe erreiche. Von hier aus kann ich den Bauernhof sehen, doch mir fällt eine Abzweigung auf, die ich bis jetzt noch nie bemerkt habe. Vielleicht habe ich sie einfach übersehen, doch ich hätte schwören können, sie war vorher nicht da. Eigenartig ist es schon, diesen Weg habe ich schon 1000-mal gemacht. Neugierig wie ich nun mal bin, wähle ich den mir unbekannten Weg, bin mir aber nicht sicher, ob ich es wirklich aus eigenem Willen tue. Irgendetwas drängt mich dazu, aber möglicherweise bilde ich mir das nur ein.

Der Weg gleicht dem zu Bauer Hermann: Wald, mit vielleicht etwas mehr Tannen und etwas dichter. Er verläuft eben, ist aber steiniger und kühler. Auf den Bäumen hat es viele Raben. Ihr raues Krächzen klingt fast unheimlich, solche habe ich hier noch nie gesehen. Manche scheinen mir zu folgen.

Sehr interessant ist dieser Weg nicht, vermutlich komme ich so nach Steinau, einem kleinen Weiler mit nur wenig Häusern, langweilig, ohne Laden und Restaurant. Ich werde noch zehn Minuten gehen, dann kehre ich um.

Bei einem Baum, auf dem fünfzig oder mehr Raben sitzen, habe ich das Gefühl, sie würden mich beobachten, zumindest schauen sie in meine Richtung. Diese hier sind ruhig, bewegen sich kaum, irgendwie seltsam.

Der Himmel hat sich verdunkelt, es sieht nach Regen aus. Das erstaunt mich, als ich von zu Hause gestartet bin, war wunderschönes Wetter. Jeder normale Mensch würde jetzt umkehren, aber ich schaffe es nicht, etwas hält mich davon ab.

Eine kurze, aber heftige Steigung beginnt. Es kann unmöglich der Weg nach Steinau sein, der ist flach. Ich schaue hinauf und habe eigentlich keine Lust, mich da hinaufzuquälen. Ich atme tief ein und nehme trotz meiner Abneigung den Weg in Angriff. Noch während des Aufstiegs beginnt es zu regnen. Eine wasserdichte Jacke wäre jetzt schön. Meine, die ich heute Morgen mitgenommen habe, schützt mich nicht. Aber als ich losging, war kein Wölkchen am Himmel, wer denkt da schon an so was. Ich ärgere mich, nicht nur wegen der falschen Jacke, nicht nur wegen des Regens, sondern hauptsächlich, weil ich weiter gehe. Umdrehen, um dem Spiel ein Ende zu setzen, will ich nicht, eigentlich kann ich es gar nicht.

Der Regen wird stärker, und ich bin sofort bis auf die Haut nass. Würde der Spruch ›Regen machtschön‹ wahr werden, wäre ich jetzt Mister World.

Nach Atem ringend – meine vierzig unsportlichen Jahre, und dasnoch bis vor Kurzem starke Rauchen, machen sich hier unangenehm bemerkbar – erreiche ich die Anhöhe. Hier endet der Wald und der Weg geht in einer lange, von Pappeln gesäumter Allee über, zu einem Gittertor. Das Tor ist der Eingang zu einem grossen Anwesen mit einem herrschaftlichen Haus. Ich lebe schon seit ewig in dieser Gegend, aber das alles ist mir unbekannt.

Der Regen lässt nach, dafür schieben sich dichte Nebelschwaden über den Weg, die mir den Blick zu Tor und Haus versperren. Langsam, halb blind, gehe ich weiter. Es wundert mich, dass ich nicht stehen bleibe, es macht mir Angst, mein vernünftiger Wille, ist ausgeschaltet. Die Raben begleiten mich nochimmer, sie tauchen plötzlich vor mir aus dem Nebel auf, um danach sofort wieder zu verschwinden. Auch höre ich eigenartige Geräusche, die unmöglich von den Vögeln stammen können. Ich wundere mich nicht mehr. Alles, was ich jetzt erlebe, ist so befremdlich, vermutlich träume ich einen superrealistischen Traum.

Der Weg verändert sich von einem Waldweg zu einem schmalen, geteerten Strässchen. Das Gehen ist so viel angenehmer, nicht mehr so schlammig.

Trotz der schlechten Sicht erreiche ich das Tor. Es ist verschlossen und lässt sich auch nicht öffnen. Da das Anwesen keine Mauern hat, käme ich problemlos seitlich daran vorbei. Doch aus einem, mir unerklärlichen Grund, tue ich es nicht und warte. Worauf weiss ich nicht, ich warte einfach. Plötzlich höre ich ein Geräusch, das Schloss entsperrt sich, das Tor geht auf. Noch unschlüssig, ob ich wirklich hineingehen will, bleibe ich beim Eingang stehen. Der Nebel ist jetzt so dicht, dass nur die ersten paar Meter vom Weg zu sehen sind, sonst ist alles weiss, mit einigen dunklen Schlieren.

Ich höre leise Stimmen, und obwohl ich sie nicht verstehe, weiss ich, sie bitten mich herein. Meine Unsicherheit ist komischerweise verschwunden. Ohne gross zu überlegen, mache ich die ersten Schritte in das unbekannte Gebiet. Im gleichen Moment verschwindet der Nebel, der Himmel ist blau und es hat aufgehört zu regnen. Ich komme nicht mehr aus dem Staunen. Der Blick zurück zeigt mir das gleiche Bild. Einen so schnellen Wetterwechsel habe ich noch nie erlebt. Vor mir liegt ein schöner, grosszügiger Garten, mit vielen Blumen, auch solche, die um diese Jahreszeit nicht blühen dürften. Ein kleiner Bach fliesst dem Weg entlang. Etwas entfernt in einer Wiese gibt es einen Teich mit Seerosen, Schilf und einem Steg. An leeren Parkbänken vorbei, gehe ich auf das herrschaftliche Gebäude zu. Menschen sehe ich keine, aber die Stimmen, die noch immer da sind, zeugen davon, dass es welche geben muss. Ich ziehe meine nasse Jacke aus und hänge sie über meinen Arm. Das Wasser tropft auf den Boden und verdunstet fast im gleichen Moment. Es ist warm, für meine Begriffe schon fast zu warm.

Auf den Bäumen, die vereinzelt neben den Blumenbeeten in der grosszügigen Wiese stehen, sitzen wieder Raben, die mich zu beobachten scheinen. Okay, vielleicht ist es nur Einbildung, aber in dieser seltsamen Umgebung bekommt man leicht Verfolgungswahn.

Das grosse Haus

Ich habe das Gebäude erreicht. Wie ein Herrschaftshaus sieht es nicht aus, mehr wie ein Schulgebäude, mit einem kleinen Glockenturm mit Uhr. Das steile Giebeldach aus dunkelroten Ziegeln, und mehreren, nah nebeneinanderliegenden Gauben, erinnert mich an ein Internat, in dem Schüler und Studenten an den offenen Fenstern sitzen und verbotenerweise rauchen.

Die kleine Turmuhr zeigt 9.00 Uhr an, was mit meiner Uhr übereinstimmt. Vor der schweren Holzpforte bleibe ich stehen, sie passt nicht zu meiner Vorstellung eines Internats, eher zu einer Kirche oder zu einem Kloster. Auch sehe ich den Sinn nicht, warum ich hier hineingehen sollte. Ich will doch nicht in dieses Gebäude, was soll ich dort, ich will zu Hause schreiben und meinen neuen Computer einrichten.

Wieder diese unverständlichen Stimmen, sie drängen mich zum Eintreten, ich füge mich. Etwas widerwillig gehe ich die zwei Stufen hinauf und drücke die Klinke nach unten. Doch die Pforte lässt sich nicht öffnen. Vielleicht öffnet sie sich von selbst, wie das Tor zum Garten. Ich warte, keine Reaktion, also versuche ich es nochmals, diesmal mit mehr Kraft. Langsam bewegt sie sich und ich kann sie aufdrücken, dabei macht sie ein Geräusch, als ob sie leiden müsste und mir zuschreit: ›Lass mich in Ruhe, öffne mich nicht!‹. Die Stimmen verstummen.

Meine Vorstellung, in einen dunklen Vorraum zu kommen, war komplett falsch. Eine grosse, helle Halle, tut sich vor mir auf. Nahe beim Eingang steht ein antikes Pult vor einem gepolsterten Armsessel. Alles ist pingelig sauber, kein Staub, der Steinboden glänzt. Auf der Schräge der Pultplatte liegt eine Ledermappe.

Als ich ein paar weitere Schritte in die Halle mache, sehe ich aus den Augenwinkeln, wie sich die Pforte langsam schliesst, diesmal fast geräuschlos. Ich fühle mich unwohl, wäre am liebsten wieder gegangen, hätte nie hineingehen sollen. Zuerst waren es die Stimmen, die mich nervös machten, von denen ich nicht weiss, woher sie kommen und jetzt die gruselige Stille.

Zaghaft beginne ich zu rufen: »Hallo, ist da jemand?«

Keine Antwort, auch niemand, der kommt. Nach einigen Minuten versuche ich es noch einmal, diesmal lauter. Aber auch jetzt keine Reaktion. Mein Mut nimmt zu und ich gehe zum Pult, die Mappe könnte ein Empfangsbuch sein. Es interessiert mich, wer hier wohnt und für alles zuständig ist. Absichernd sehe ich mich um und öffne sie gespannt, doch alle Seiten sind leer. Enttäuscht schliesse ich sie wieder.

Erst jetzt bemerke ich die Türen auf beiden Seiten der Halle, und die breite Treppe am Hallenende, die sich vor einer Fensterfront, mit Sprossenfenster und bunten Scheiben, wie ein Ypsilon in die oberen Stockwerke verzweigt.

Plötzlich sind zu meiner Linken, hinter einer der Türen, laute Schreie zu hören. Erschrocken blicke ich dorthin und weiss nicht, wie ich mich verhalten soll. Einfach nichts tun, wäre das Einfachste, doch das kann ich nicht, aber etwas zu unternehmen macht mir Angst. Ich überwinde mich, zu der betreffenden Tür zu gehen. Mit dem Ohr am Türblatt versuche ich herauszufinden, was dahinter los ist. Weil nichts mehr zu hören ist, nehme ich den ganzen Mut zusammen und drücke die Klinke nach unten. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Enttäuscht, aber doch erleichtert versuche ich es bei der nächsten Tür. Nochwährend ich auf sie zugehe, höre ich Flügelflattern. Sofort weiss ich, es ist ein Rabe. Er lässt sich hoch über mir auf einem Stab nieder, von denen es viele an den Wänden gibt. Bald setzen sich noch andere Raben auf beiden Seiten der Halle auf die Stäbe. Sie bewegen sich nicht und sehen jetzt aus wie Statuen aus geschnitztem, dunklen Holz. Mir ist unverständlich, wie sie in die Halle kommen konnten, die Pforte und alle Fenster sind zu. Aber ich lasse mich nicht verunsichern und gehe entschlossen zur nächsten und zur übernächsten Tür, aber auch die lassen sich nicht öffnen.

Ich gebe auf, versuche es nicht weiter, vielleicht habe ich mir die Schreie nur eingebildet. Hier ist alles so verwirrend und unbegreiflich, mein Verstand könnte mir einen Streich gespielt haben.

Das, was hier im Moment abläuft, kommt mir vor wie ein Computerspiel. Vor Jahren, als ich noch jung war, hatte ich auf meinem Computer ein Abenteuerspiel genannt Myst, mit unheimlichen, spannenden Landschaften und verrückten Maschinen, ohne Menschen. Dort musste man Gegenstände finden und durch Überlegen die Maschinen bedienen, um weiterzukommen. Ich hatte es nie fertig geschafft. Vielleicht ist es hier ähnlich, doch mein Ziel ist nicht weiterzukommen, sondern möglichst bald wieder nach Hause zu gehen.

Ich stehe vor der Treppe und bin entschlossen, den Aufstieg zu wagen. Vielleicht finde ich jemanden, der mir Auskunft geben kann. Natürlich erwarte ich Hindernisse, wie zum Beispiel eine plötzlich erscheinende Wand oder eine Treppe, die im Nichts endet. Der Gedanke, in einem Computerspiel zu sein, amüsiert mich. Myst im wirklichen Leben. Meine Stimmung hat sich komplett geändert, aus Unsicherheit und Angst ist Sarkasmus geworden und das Gefühl mich nicht verarschen zu lassen.

Da es eine stabile Steintreppe ist, brauche ich keine Angst zu haben, dass sie einstürzt. Trotzdem gehe ich sehr vorsichtig an den Aufstieg. Mit dem rechten Fuss teste ich die Stabilität. Es ist eine richtige Steintreppe. Dann stehe ich mit beiden Füssen auf die erste Stufe. Keine Monster erscheinen, kein Verschieben der Tritte, dies ist eine ganz normale Treppe. Leicht zögernd gehe ich hinauf. Beim Ypsilon halte ich und blicke zurück in die Halle. Die Raben sitzen nochimmer regungslos, wie Holzfiguren auf ihren Stäben.

Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich den rechten oder den linken Aufstieg nehme. Ich entscheide mich für den Linken, weil die Schreie, so scheint es mir, von dieser Seite kamen, obwohl es einen Zusammenhang kaum gibt.

Bald merke ich, diese Entscheidung hätte ich mir sparen können. Beide Aufstiege sind durch eine schmale Galerie, vor der Fensterfront oberhalb der Treppe miteinander verbunden. Einige Scheiben lassen sogar Blicke auf die Umgebung zu, welche mich aber im Moment wenig interessiert. Die Treppe endet an einem Flur mit dunklen Holzwänden, der sich bis zu einem Fenster auf der Gebäudevorderseite durchzieht. Am Anfang, zur Halle hin, befindet sich eine Tür, die ich kurz öffne. Es ist die Treppe zu den Dachzimmern mit den rauchenden Internatsschülern. Bei dieser Vorstellung muss ich schmunzeln.

Im Flur stehen auf der gleichen Seite, schmale Holzschränke, vermutlich die der Schüler. Auf der anderen Seite hängen grosse, durch Spots beleuchtete Porträts, von mir unbekannten Personen. Die armen Schüler müssen sich die jedes Mal ansehen, wenn sie zu ihren Schränken gehen. Ob die Bilder gemalt oder fotografiert sind, ist schwer zu sagen. Die Spots sind altmodisch, mit kleinen Glühbirnen. Es erstaunt mich trotzdem. Ich hätte in dieser Umgebung eher Öl- oder Gaslichter erwartet. Also, obwohl alles antik aussieht, lebt man hier nicht ganz in der Vergangenheit. Ich gehe dem Flur entlang bis zu einer Verzweigung und biege ab. Hier brennen schwache Deckenlampen. Auf beiden Seiten hat es Türen, die mit Nummern, wie in einem Hotel angeschrieben sind. Doch logisch ist die Nummerierung nicht. Es sieht eher aus, als ob sie nach dem Zufallsprinzip beschriftet wurden. Ich klopfe an die erste Tür auf der linken Seite. Keine Antwort. Ich klopfe noch einmal. Immernoch nichts. Dannversuche ich, die Tür zu öffnen, was problemlos geht. Bevor ich eintrete, rufe ich höflich, ob jemand da sei. Da niemand antwortet, wage ich mich hinein. Es ist ein grosses Appartement, bestehend aus mehreren Räumen. Das hier scheint der Wohnraum zu sein, mit dunklen, verzierten Holzwänden und mit Büchergestellen voller antiker Bücher. Eine Polstergruppe steht in der Raummitte, und neben einem Schreibtisch wartet am Fenster ein gemütlicher Ohrensessel auf einen Leser. Rechts steht ein Esstisch mit vier Stühlen und eine Tür führt zum nächsten Raum. An der vorderen Wand hängen mehrere schöne Landschaftsbilder. Fast andächtig sehe ich mich um und erschrecke, weil ich im Aschenbecher auf dem Schreibtisch eine noch brennende Zigarre finde. Jemand muss vor Kurzem hier gewesen sein. Dieser Geruch ist mir schon beim Eintreten aufgefallen, aber ich hielt es für den Geruch vergangener Zeiten. Vorsichtshalber rufe ich nochmals, wieder ohne Antwort. Ein beängstigender Gedanke schwirrt mir durch den Kopf, vielleicht ist der Bewohner gestorben und liegt tot auf dem Bett. Der nächste Raum ist tatsächlich das Schlafzimmer, aber zu meiner Erleichterung ist dort niemand.

Ich höre Geräusche aus dem Wohnraum und renne sofort zurück. Zuerst sehe ich niemanden, doch dannentdecke ich bei den Büchergestellen den Schemen eines alten Mannes, der im Zimmer etwas sucht. Er raucht die Zigarre. Die Erscheinung ist schwach, aber gut sichtbar. Seine Schritte sind zu hören und ich rieche ihn. Als ich näher zu ihm gehe, dreht er sich um und sieht mich an. Sofort entschuldige ich mich, für mein Eindringen und versuche mich zu erklären, aber er reagiert nicht, sondern geht durch mich hindurch und holt ein Buch aus dem Gestell. Er setzt sich damit in den Ohrensessel am Fenster, öffnet es und beginnt zu lesen, dabei lässt er die Asche seiner Zigarre einfach auf den Boden fallen. Lange blättert er darin, dann scheint er die gewünschte Seite gefunden zu haben. Er studiert sie und legt dann das Buch, mit einem entsetzten Blick, offen auf den Beistelltisch. Eine kurze Zeit lang scheint er nachzudenken, dann steht er auf und verschwindet im Schlafzimmer. Sofort folge ich ihm, aber er bleibt verschwunden.

In was bin ich da nur hineingeraten? Stimmen, die aus dem Nichts zu mir sprechen, Geistwesen, die Bücher lesen, Raben, die mich verfolgen. Ich schüttle verständnislos den Kopf, aber es macht mir keine Angst.

Das Buch interessiert mich. Warum ist er beim Lesen so erschrocken? Tatsächlich liegt es noch auf dem Tisch und ist real, ich kann es anfassen. Ich betrachte die offenen Seiten, es steht zwar etwas, aber der Text ist komplett sinnlos. Es sieht aus, als ob ein Zweijähriger wahllos auf der Tastatur eines Computers herumgespielt hätte. Trotzdem nehme ich es mit. Wieder auf dem Flur, gehe ich zur gegenüberliegenden Tür. Da ich jetzt weiss, wie es läuft, trete ich ein, ohne anzuklopfen. Das Zimmer ist bescheidener, mit einem Bett, einem Tisch und einem Sessel am Fenster. Einen zweiten Raum gibt es nicht. Auch hier hat es mehrere Büchergestelle. Die Bücher interessieren mich, sie sind alt. Ich nehme eines heraus. Es ist in altdeutscher Schrift geschrieben, für mich schwer lesbar. Die meisten Bücher sagen mir nichts, ausser die, welche man in der Jugend liest, wie ›die Schatzinsel‹, ›Robinson Crusoe‹, ›Tom Sawyer‹ und, was mich sehr überrascht, ›Harry Potter‹. Äusserlich siehtdas Buch so alt wie die andern aus, aber es ist zu modern, und passt nicht zu der Zeit, in der ich mich zu befinden glaube. Überhaupt, in welcher Zeit glaube ich mich zu befinden, in den Zwanzigern, Dreissigern oder später? Ich habe keine Ahnung.

»Sehen sie sich ruhig auch hier um«, ertönt eine Frauenstimme.

Ich erschrecke, vorher war das Zimmer leer, und jetzt werde ich sogar angesprochen. Eine rothaarige Frau mittleren Alters sitzt plötzlich am Tisch.

Noch bevor ich etwas sagen kann, kommt eine Antwort von der Tür: »Nicht nötig, ich hab’s gefunden, ich weiss, was geschieht.«

Der alte Mann von vorher steht dort. Wieder sind es nur Schemen, aber ich verstehe sie gut.

Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich sein Buch mitgenommen habe, sicher vermisst er es.

»Können wir es beeinflussen?«, will die Frau wissen.

»Nein, unmöglich, wir sind nur Beobachter.«

Der alte Mann verlässt das Zimmer und am Tisch sitzt niemand. Was diese Aussage wert ist, weiss ich nicht, möglicherweise nichts, ein zufälliges Gespräch.

Ich lege die Bücher wieder zurück und verlasse den Raum.

Das war eine Einlage, die ich nicht verstehe. Weitergebracht hat sie mich nicht, noch immer weiss ich weder wo ich bin, noch, was ich hier soll. Warum geschieht das alles? Es muss doch einen Grund geben. Die Situation beginnt mich langsam zu stressen, wieso muss gerade ich das erleben?

Auf dem Flur möchte ich mir nochweitere Zimmer ansehen, vielleicht bekomme ich dort Antworten. Doch etwas hält mich davon ab. Das Etwas will, dass ich zu den Dachzimmern gehe, und mich nicht weiter hier unten umsehe. Der Druck, den ich spüre, ist stark, vermutlich wäre es trotzdem möglich weitere Räume zu betreten, aber mit einem äusserst schlechten Gefühl.

So wichtig sind die anderen Räume anscheinend nicht, also gehe ich zur Treppe zu den Dachzimmern. Eine einfache, steile Holztreppe, die bei jedem Tritt ächzt, führt in einen langen grossen Raum mit Dachschrägen und mehreren Dachfenstern. Drähte, zum Trocknen der Wäsche, sind gespannt, eine Hose hängt daran. Auf beiden Seiten sind Türen zu den Dachzimmern. Vermutlich haust hier das Personal. Es hat kleine Zimmer, und die Toiletten sind hinter irgendeiner Tür oder sogar im unteren Geschoss. Der Boden knarrt, als ich auf dem groben Holzboden zum ersten Zimmer gehe. Vorsichtig schaue ich hinein. Ein junger Mann mit langen braunen Haaren sitzt an einem kleinen Tisch am Fenster und schreibt. Ich merke sofort, er ist nicht real, es ist ein Schemen. Ich gehe an seinem Bett vorbei zu dem Schreibenden. Er mag etwas über zwanzig sein, gekleidet mit einem weissen Hemd und Knickerbocker. Mein Versuch, herauszufinden was er schreibt, scheitert. Er schreibt zwar, aber das Papier bleibt weiss. Nur für den Bruchteil einer Sekunde glaube ich, die Schrift zu sehen.

Im nächsten Raum treffe ich auf ein junges Mädchen, das auf dem Bett sitzt. Ihre langen blonden Haare fallen ihr ins Gesicht. Sie ist vielleicht fünfzehn Jahre alt und trägt ein schwarzes Kleid mit einer weissen Schürze. Ihr Zimmer gleicht dem des jungen Mannes, nur spiegelverkehrt. Sie betrachtet traurig einen Stein und weint. Nach meiner Vermutung ist es ein normaler, dunkler Kieselstein. Für sie aber muss er eine spezielle Bedeutung haben. Ich hätte sie gerne getröstet, doch das geht nicht, sie ist nur eine Illusion. Dann verblasst ihre Erscheinung, bis nichts mehr von ihr zu sehen ist. Frustriert verlasse ich den Raum.

Noch ein letztes Zimmer will ich mir ansehen, dann werde ich versuchen, das Gebäude zu verlassen und mich auf den Heimweg zu machen. Obwohl ich jetzt schon weiss, es wird mir nicht gelingen.

Im Zimmer, neben dem des Mädchens, scheint niemand zu wohnen. Das Bett ist nicht bezogen und auch sonst gibt es nichts, dass auf einen Bewohner hinweisen würde, ausser ein kleines rosa Päckchen auf dem Tisch. Es könnte ein Schmuckstück, wie einen Fingerring, oder eine Halskette enthalten, das würde in der Grösse ungefähr hinkommen. Eine schöne goldene Schlaufe lässt es wie ein Geschenk aussehen. Gespannt, was es sein könnte, gehe ich darauf zu. Ein Geräusch lässt mich herumfahren, und ich sehe, wie sich die Tür schliesst. Ich renne zurück, drücke mehrmals die Klinke herunter, aber ich kann sie nicht mehr öffnen. Ich bin eingesperrt, gefangen! Mit Klopfen und Rufen versuche ich, auf mich aufmerksam zu machen, aber wenn niemand da ist, nützt alles nichts. Wütend auf mich selbst, so unüberlegt in eine Falle getrampt zu sein, setze ich mich auf die Matratze des Bettes.

Plötzlich steht ein schwarz gekleideter Mann bei der Tür. Er schaut mich mit ernstem Blick an. Ich rufe ihm zu, er soll mich herauslassen, aber da ist er schon wieder verschwunden und die Tür bleibt verschlossen. In mir kommt Wut hoch. Was soll das, warum spielen die mit mir?

Seit einer halben Stunde, vielleicht auch länger, sitze ich nun da und mache nichts. Mehrmals habe ich erfolglos versucht, die Tür zu öffnen und nach diesem Mann gerufen, jetzt gebe ich es auf. Mein Wille, etwas zu unternehmen, hat ziemlich nachgelassen. Trotzdem gehe ich zum Fenster und öffne es, verscheuche dabei zwei Raben, die davorsitzen und schaue hinaus. Vielleicht, geht es mir durch den Kopf, vielleicht könnte ich über das Dach flüchten. Mit Glück ist ein anderes Fenster offen, oder ich schlage es ein und komme so ins Haus. Die Aussicht auf einen möglichen Ausweg gibt mir neue Hoffnung. Doch vor der Klettertour möchte ich noch das Päckchen aufmachen. Ich fühle mich wieder besser, nehme das Päckchen und setze mich aufs Bett. Gespannt ziehe ich an der goldenen Schlaufe und öffne den Deckel. Watte. Ich nehme sie heraus. Etwas enttäuschend finde ich darunter keinen Schmuck, sondern nur einen schwarzen Stein, ähnlich dem des Mädchens. Als ich ihn herausnehmen will, ist er so heiss, dass ich ihn zurück in die Schachtel fallen lasse. Diesmal vorsichtiger, versuche ich es noch einmal. Die Hitze hat nachgelassen, ich kann ihn in die Hand nehmen. Da durchströmt mich ein seltsames Gefühl. Angst ist es nicht, aber es verunsichert mich. Ich betrachte den Stein genauer, er ist ungefähr doppelt so gross wie ein Fingerring, länglich, schwarz poliert, mit runden Ecken. Nach meinem Empfinden nichts Spezielles, ausser allenfalls der leichte, helle Schimmer, der ihn umgibt, was aber auch eine Täuschung sein kann. Seine Funktion kann ich nicht erkennen, doch scheint er wichtig zu sein, warum würde man ihn sonst in Watte gepackt in eine Schachtel legen. Ich höre ein Klicken, dann springt die Tür wie von Geisterhand auf. Ohne mir weitere Gedanken darum zu machen, stecke ich ihn in meine Tasche und verlasse den Raum. Jetzt will ich nur noch eins, so schnell wie möglich nach Hause.

Nichts hindert mich. Ich renne die Treppen hinunter, indem ich mehre Stufen auf einmal nehme, und mache in der Eingangshalle einen Endspurt zum Ausgang. Endspurt ist die richtige Bezeichnung, denn die Pforte lässt sich nicht öffnen. Mein Frust ist gross, ich schimpfe und schreie und verfluche alles und jeden. Natürlich hört mich niemand! All die Leute, die ich bis jetzt getroffen haben, waren nur Geister oder Schemen, oder wie immer man sie nennen will. Eigentlich habe ich es erwartet, es hätte mich erstaunt, wäre es nicht so gewesen.

Alle Stäbe an der Wand sind noch immer mit Raben besetzt, sie scheinen mich weiter zu beobachten.

Ich gehe zum Pult mit der Ledermappe und öffne sie wieder, sie wird so leer sein wie beim letzten Mal. Doch diesmal steht auf der ersten Seite mein Name, Roman Drechsler, sonst nichts. Das würde heissen, man kennt mich hier, das alles scheint ein abgekartetes Spiel zu sein, die wollen mich veräppeln!

»Hallo!«, rufe ich. »Ihr könnt mit dem Quatsch aufhören, es reicht, ich habe genug!«

Keine Reaktion, wie ich befürchtet habe.

Aber irgendwie muss es weitergehen, ich kann doch nicht für den Rest meines Lebens hier in der Halle warten. Also versuche ich es ein weiteres Mal bei einer Tür, doch der Zugang bleibt mir verwehrt. Meine Überlegung, es nochmals im obersten Stock über das Dach zu versuchen, verwerfe ich wieder. Ich werde jetzt einfach warten. Wenn die wollen, dass ich etwas mache, sollen sie sich melden.

Wieder sind Schreie aus der gleichen Tür wie beim ersten Mal zu hören, diesmal lauter und verzweifelter. Es läuft mir kalt den Rücken hinunter. Es ist unheimlich und macht mir Angst. Ich halte mir die Ohren zu. Zugleich sehe ich, wie die Tür langsam aufgeht. Der Wunsch, sie sollen sich melden, geht leider viel zu schnell in Erfüllung. Ich will aber nicht in einen Raum mit Schreienden, ich will nach Hause. Doch das, was ich will und das, was ich tue, stimmen nicht miteinander überein, das heisst, ich gehe zur Tür, bleibe für einen Moment davor stehen und gehe hinein.

Dunkelheit und Schreie sind die Begrüssung. Es ist so beklemmend, dass ich den Ort sofort wieder verlassen will, aber im Dunklen finde ich die Tür nicht. Mit meinem Feuerzeug – Überbleibsel meines Rauchens – versuche ich etwas Licht in die Sache zu bekommen, doch viel mehr als meine Hand sehe ich nicht. Weil das Ding heiss wird, mache ich es aus und stecke es wieder ein. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als die Ohren zuzuhalten.

Zu meiner Linken wird es plötzlich hell und ich blicke in eine moderne Küche. Eine Frau steht gegenüber vom Herd vor einem Tisch und schält Kartoffeln. Sie ist noch jung, Ende zwanzig, trägt moderne Jeans und eine blaue Bluse. Ihr langes blondes Haar hindern sie beim Rüsten, sie muss es dauernd aus dem Gesicht schieben.

Warum zeigt man mir das? Es ist wieder eine Erscheinung, das ist mir bewusst, aber sie ist stofflicher, nicht mehr wie ein Schemen, sondern so, dass ich das Gefühl habe, ich könnte sie anfassen. Doch nähern kann ich mich ihr nicht, es ist, als wäre eine Scheibe zwischen uns. Also bleibe ich stehen und versuche mit Rufen, auf mich aufmerksam zu machen, doch die Frau reagiert nicht.

Ein gut gekleideter Mann kommt in die Küche. Die Reaktion der Frau ist eigenartig, sie schreit verzweifelt und versucht etwas zu erklären, dabei hält sie die Arme schützend vors Gesicht. Der Mann geht näher zu ihr und brüllt sie an, sie weicht zurück. Ich höre sie zwar, verstehe aber nicht, was gesprochen wird. Dann holt er zu einem Schlag aus. Mit der Hand versucht sie ihn abzuwehren, doch der Schlag ist so stark, dass sie rückwärts durch die Küche fliegt. Wieder geht er zu ihr, reisst sie an den Haaren und schlägt sie erneut. Die Frau weint, entschuldigt sich, bittet verzweifelt um Nachsicht. Doch er schlägt nochmals und nochmals.

Komischerweise weiss ich, was sie sprechen, obwohl ich es nicht verstehe, auch kenne ich den Grund für sein Handeln: Sie hat das Falsche eingekauft.

Sie liegt am Boden, die Hände schützend vor dem Gesicht, und entschuldigt sich panisch. Er brüllt sie an und deckt sie mit Tritten ein. Dann wirft er alle Kartoffeln in das Wasserbecken auf dem Tisch und schmeisst es ihr über den Kopf. Nochmals schreit er etwas und verlässt die Küche.

Ich bin schockiert, weiss nicht, wie ich damit umgehen soll, ich hätte ihr gerne geholfen, aber das ist unmöglich.

Mühsam steht sie auf, sie blutet am Mund, sie zittert, sie wischt ihre schmutzigen Hände an den Jeans ab, sammelt die Kartoffeln ein und beginnt wieder zu rüsten. Als dann ihr Mann erneut in die Küche kommt, weiss ich, alles beginnt von vorn, eine unendliche Schlaufe.

Meine Knie sind ganz weich und das Herz klopft mir bis zum Hals. Was soll das? Ich verstehe es nicht, ich habe doch nichts damit zu tun.

Wieder ist es dunkel, den Geräuschen nach, müssten Raben hier herumfliegen, ich sehe sie aber nicht. Jemand stösst mich weiter, zumindest empfinde ich es so. Aber da ist niemand. Dann hört das Stossen auf, und es wird zu meiner Rechten hell.

Ich blicke in ein Kinderzimmer, Spielsachen und Plüschtiere liegen herum. Auf einem Tisch spielt eine Musikdose die Melodie von Peter und der Wolf. Eine bunte Lampe mit Micky Maus und Donald-Figuren brennt neben dem Kinderbett, in dem jemand liegt. Man sieht nur die blonden Haare aus der Bettdecke schauen. Es muss ein schlafendes Kind sein. Das Zimmer ist schön, aber die Zeichnungen an der Wand sehen eher traurig aus. Die meisten zeigen dunkle Orte und komische Männer, vielleicht müsste man sie einem Kinderpsychologen zum Auswerten geben. Nur das grosse Bild mit Bambi über dem Bett ist fröhlich. Ich höre Schritte, jemand kommt herein. Jetzt sind die Haare nicht mehr zu sehen. Ein älterer Mann in Unterhosen geht zum Bett, man sieht, er ist erregt. Fast liebevoll spricht er zum Kind, wieder verstehe ich es nicht, dann zieht er die Bettdecke herunter. Ein etwa siebenjähriges Mädchen mit langen blonden Haaren und einem weissen Nachthemd liegt dort. Man sieht die Angst in ihrem Gesicht. Sie bittet den Mann, sie schlafen zu lassen. Obwohl sie eine fremde Sprache sprechen, verstehe ich sie. Der Mann fasst sie an. Das Mädchen wehrt sich nicht, es weint. Ich will das nicht sehen, schaue weg, aber trotzdem höre ich die Geräusche. Es ist schlimm. Warum muss ich dabei sein? Ich will das nicht. Der Mann ist fertig und seine so schleimig liebevolle Art ändert sich in eine wütend, bösartige. Mit den schlimmsten Drohungen hält er die Kleine fest und beschuldigt sie, ihn verführt zu haben. Er zieht seine Hose hoch und verlässt das Zimmer. Das Mädchen weint jämmerlich, es muss Schmerzen haben. Verzweifelt zieht es die Bettdecke herauf. Ich sehe nur noch ein paar blonde Haare. Im Hintergrund spielt die Musikdose ›Peter und der Wolf‹. Es beginnt von Neuem.

Warum werde ich gezwungen, das mitzuerleben? Ich bin entrüstet und weiss nicht, ob ich schreien oder mir nichts anmerken lassen soll. Tief einatmend versuche ich mich zu beruhigen. Ich bin überzeugt, dass die mich verzweifelt sehen wollen, aber den Gefallen tue ich ihnen nicht und bleibe stark, als berühre es mich nicht. Wäre das ein Computerspiel, würde ich sofort die Escape-Taste drücken oder den Computer abwürgen.

Wieder ist es dunkel, ein Rabe fliegt vorbei, ich höre das Flattern seiner Flügel und spüre den sanften Druck zum Weitergehen, es ist kein Stossen mehr. Es sind nur wenige Schritte, bis es, diesmal vor mir, hell wird.

Ich will es nicht sehen, aber ich muss. Diese Szenen sind schrecklich, aber ich lasse mir nichts anmerken, schaue einfach wie unbeteiligt zu. Vielleicht hört es auf, wenn ich nicht darauf reagiere. Was ich wirklich fühle, geht die nichts an, ich hasse sie, wer immer sie sind.

Das Bild, das jetzt erscheint, zeigt ein Zimmer in einem Altersheim. Eine alte Frau sitzt an einem kleinen Tisch beim Fenster und versucht, etwas zu essen. Sie zittert so stark, dass sich das meiste auf dem Tisch und auf ihren Kleidern verteilt. Niemand hilft ihr, man sieht, sie gibt sich grosse Mühe, aber es gelingt ihr nicht. Sie kann nur wenig essen, weil fast nichts auf dem Löffel bleibt. Angstvoll schaut sie immer wieder zur Tür, sie scheint jemanden zu erwarten. Dann geht die Tür auf und eine Pflegerin betritt das Zimmer. Panik ergreift die alte Dame, als sie sie sieht. Die Pflegerin kommt zu ihr und schimpft. Diesmal verstehe ich sie. Sie beleidigt sie aufs Gröbste, sie sei ein Schwein, sie gehöre schon längst auf den Friedhof! Dann schlägt sie ihr ins Gesicht und leert die restliche Suppe oder den Brei über ihren Kopf. Sie reisst sie vom Stuhl und wirft sie, unter weiteren Beleidigungen und Schlägen aufs Bett. Die alte Dame weint, ihre Nase blutet, sie sagt aber nichts, vermutlich kann sie nicht sprechen. Eine zweite Pflegerin kommt dazu und sie lachen gemeinsam die Alte aus. Die erste geht zum Nachttisch, holt eine Brieftasche aus der Schublade und nimmt Geld heraus. Die Alte schaut zitternd und stöhnend vom Bett aus zu.

»Das ist die Strafe, wenn man sich schweinisch benimmt, und du bist ein verdammtes Schwein. Das ist für unseren grossartigen Einsatz«, höre ich die Worte der zweiten Pflegerin.

Die Tür geht auf und ein Pfleger kommt herein. Die Pflegerinnen erklären ihm, dass die Patientin wieder gewütet habe. Sie hätten versucht, sie zu beruhigen, behaupten sie. Der Mann nickt nur und geht.

»Und jetzt reinigst du den Tisch, los, steh auf!«, sagt die Erste und reisst sie vom Bett. Die Alte fällt auf den Boden und schleppt sich auf allen vieren zum Stuhl. Mit grösster Anstrengung gelingt es ihr, aufzustehen, und sich hinzusetzen. Die zweite Pflegerin holt ein schönes weisses Hemd der Alten aus dem Schrank und gibt es ihr zum Aufwischen. Dabei grinst sie gemein. Grölend verlassen sie den Raum. Die alte Dame sitzt zitternd am Tisch und versucht zu essen. Es beginnt von Neuem.

Das Altersheim verschwindet, aber es wird nicht dunkel, sondern vor mir erscheint eine Eichentür, mit eigenartig verzierten Figuren. Das Ende des Hauses kann es kaum sein, weit bin ich nicht gegangen. Zu meiner Linken ist ein grosses Fenster. Ich kann den Garten mit dem Teich sehen und auf den Bäumen Raben, die hierherblicken. Doch aufmachen geht nicht. Erleichtert, dass es vorbei ist, setze ich mich auf den Fenstersims. Nicht Müdigkeit ist der Grund, dass ich mich erholen muss, sondern all das, was ich bis jetzt erleben musste. Im Augenblick der Ruhe nehme ich das Buch des alten Mannes und studiere es genauer. Es ist ledergebunden und hat knapp in einer Aussentasche meiner Jacke Platz. Doch nochimmer kann ich damit nichts anfangen, die Buchstaben ergeben keinen Sinn, aber die Worte haben jetzt vernünftige Längen. Möglicherweise war das vorher schon so, und es ist mir nicht aufgefallen. Aber mit Wortlängen allein kann man noch kein Buch lesen. Ich versorge es wieder und suche den Stein. In einer meiner Hosentaschen muss er sein. Lange finde ich ihn nicht und befürchte schon, ihn verloren zu haben, bis ich ihn in einer Jackentasche entdecke, die ich mit Sicherheit vorher schon durchsucht habe. Was solls, mich wundert nichts mehr und ich hole ihn heraus. Er ist kalt und glänzt. Granit oder Kiesel ist es nicht. Es muss eine andere Sorte Stein sein. Nochwährend ich darüber nachdenke, höre ich, wie die Tür aufspringt. Ich muss weiter, meine Pause ist vorbei. Widerwillig öffne ich sie und staune.

Vor mir ist eine tiefe Schlucht, die am Gebäude entlang geht. Vielleicht ist das die Gelegenheit zu verschwinden. Nicht weit von hier muss der schöne Garten sein. Ich suche einen Weg dorthin, aber es gibt nur jenen, die Schlucht hinunter. Das hätte ich mir denken können, so einfach lassen die mich nicht gehen. Zurück ins Gebäude werde ich auch nicht können. Die Tür hat sich geschlossen und ich versuche schon gar nicht sie zu öffnen, ich kenne das Ergebnis.

Die Schlucht ist zwischen einer Felswand und einem kleinen Hügel eingeklemmt. Die Felswand auf der linken Seite ist so steil, nur geübte Kletterer könnten dort emporsteigen. Auf der gegenüberliegenden Seite würde es gehen, aber zuerst muss ich dorthin kommen. Tief unten sehe ich einen kleinen Bach, kann mir aber vorstellen, dass der, bei starkem Regen, zu einem reissenden Fluss wird. Der Weg würde mich dorthin bringen, es sei denn, ich warte hier, bis sie mich als Dörrobst entsorgen können. Ich wähle den Schluchtweg. Mit vielen Kurven geht es steil nach unten. Ich muss aufpassen, nicht auszurutschen. Ungefähr auf halber Strecke teilt sich der Weg. Eine Strecke führt hoch über dem Fluss der Felswand entlang, über die andere gelangt man direkt zum Fluss hinunter. Es sieht aus, als könnte ich wirklich entscheiden, was ich will. Doch ich befürchte, es ist ein Haken dabei, nur sehe ich ihn noch nicht.

Wenn ich es mir überlege, konnte ich an mehreren Orten selbst entscheiden: Bei der Treppe in den oberen Stock, rechts oder links, auch ob ich das Buch des Mannes mitnehmen will, welche Zimmer ich besuche und vermutlich noch mehr. Ich kann den Verlauf scheinbar etwas steuern, aber es sind nur unwichtige Sachen, und ob die Entscheidungen wirklich die meinen sind, bin ich mir nicht so sicher.

Ich entscheide mich für die Felswand, ob das richtig ist, wird sich erst herausstellen, eine wirkliche Begründung gibt es nicht. Nur, was geschieht, wenn ich falsch liege? In einem Computerspiel stirbt man meistens oder man beginnt neu. Ich kann nur hoffen, dass keines von beiden eintrifft.

Aus der Ferne sieht der Weg der Felswand entlang gut begehbar aus, zumindest erfolgversprechender als der durch die Schlucht, dem Wasser folgend. Was mich etwas irritiert, sind die Steine, die auf dem Weg liegen. Mit einem guten Gefühl, aber vorsichtig, denn es könnte nochimmer passieren, dass man mich zur Schlucht hinunter zwingt, gehe ich Richtung Höhenweg. Ohne unliebsame Überraschungen erreiche ich den Weg bei der Felswand. Die Schlucht liegt tief unter mir, und ich sehe erst jetzt, der Weg wäre dort durch das Wasser gegangen, meine Wahl war richtig. Die Felswanderung beginnt, dabei weiche ich den am Boden liegenden Steinen aus. Der Weg ist am Anfang breit, wird aber langsam schmaler. Vielleicht ist das Schmaler-Werden der Haken. Doch bis jetzt sieht es gut aus, nur mit kleinen Hindernissen, wie einem kleinen Wasserfall und einigen grossen Steinen, die aber gut zu bewältigen sind.

Weiter vorne sehe ich einen Menschen mit einer Kapuzenjacke an der Felswand sitzen. Er liegt quer auf dem Weg. Seine ausgestreckten Beine stecken in schmutzigen Jeans und die Hände liegen, wie zum Gebet gefaltet auf seinem Bauch. Vorsichtig gehe ich näher, vielleicht schläft er. Aber mitten auf einem Weg zu schlafen, scheint mir ziemlich ungewöhnlich. Ich rufe sanft, will ihn nicht erschrecken. Doch er reagiert nicht. Langsam gehe ich auf ihn zu, bis ich vor ihm stehe und erschaudere. Aus der Kapuze blickt mich ein Totenkopf an, noch einige Haare schauen hervor. Vermutlich ein Mann. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Sein Alter und wie lange er schon da liegt, ist schwer zu sagen, vielleicht mehrere Jahre. Was ist geschehen? Man sieht kein Blut an seinen Kleidern. Wurde er erschlagen, erwürgt, war es ein Herzstillstand? Oder war er alt und ist verhungert? Der letzte Gedanke erschreckt mich, könnte das auch mir passieren, sieht so meine Zukunft aus?

Mit einem grossen Schritt steige ich über ihn hinweg und gehe weiter. Die leeren Augen und die betenden Hände verfolgen mich und lassen mich nicht mehr in Ruhe.

Vögel kreisen über mir, in einem Horrorfilm wären es Geier, die auf Nahrungssuche sind, doch hier sind es Raben, die mich beobachten.

Die Leiche beschäftigt mich weiter. Ich versuche, mir alle möglichen Gründe für eine natürliche Todesursache einzureden, obwohl ich eigentlich weiss, es ist nur eine Wunschvorstellung.

Lange geht der Wegweiter, ohne dass mir etwas gefährlich werden könnte. Bei einer Einbuchtung in der Felswand setze ich mich hin, ich brauche eine Pause. Um mich abzulenken, summe ich ein Lied, es entspannt. Ein leichtes Erdbeben lässt mich kurz innehalten. Aber ich lasse mich davon nicht stören und geniesse die kurze Rast.

Plötzlich spüre ich ein weiteres Beben, alles schwankt, es ist wesentlich stärker. Die ersten Steine fallen die Felswand hinunter. Zum Glück bin ich hier etwas geschützt. Dann höre ich ein Rumpeln, dasimmer lauter wird. Wieder fallen Steine vor mir auf den Weg, zuerst nur wenige, dann nimmt der Steinschlag zu. Ich drücke mich, soweit es geht, in die Einbuchtung und ziehe die Beine an. Der Steinschlag will nicht aufhören, und vor mir wächst ein Steinhaufen, der am Schluss nur noch einen schmalen Spalt Helligkeit durchlässt. Dann hört es auf und ich bin gefangen. Das muss der Haken an diesem Weg sein, durch die Schlucht wäre vielleicht besser gewesen. Sich darüber Gedanken zu machen, bringt nichts, ich muss mich um das Jetzt kümmern und mich freigraben. Zum Glück bin ich nicht verletzt. Ich stosse die oberen Steine weg und höre, wie sie in die Schlucht fallen. Der Spalt ist jetzt schon wesentlich grösser.

Ein Gesicht erscheint vor dem Spalt. Es ist derselbe Mann, der auch im Zimmer kurz erschienen war. Wie das letzte Mal sagt er nichts, sieht mich nur ernst an und verschwindet. Wie der Typ hierhergekommen ist, will ich gar nicht wissen.

Wütend stosse ich mit den Beinen die ersten Steine weg. Der Steinschlag und das Erdbeben gehören anscheinend zu diesem makabren Spiel. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Erstaunlicherweise lassen sich die Steine relativ einfach entfernen, und schon bald stehe ich wieder auf dem Weg. Zurückgehen ist nicht mehr möglich, der Rückweg ist blockiert. Der Steinschlag muss schlimm gewesen sein, ich bin noch glimpflich davongekommen. Der Schreck steckt mir noch in den Knochen, aber ich kann jetzt besser damit umgehen. Ich klopfe den Staub aus meinen Kleidern und gehe weiter, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Aber ich bin ein gebranntes Kind und schaue mich dauernd nach Schutzmöglichkeiten um, sollte es wieder beben.

Nach einer leichten Kurve endet der Weg abrupt. Vor mir geht es gute fünfzig Meter senkrecht nach unten. Ich sehe mich schon wie die Leiche auf dem Weg liegen und langsam verhungern. Nur widerwillig gehe ich zurück, und weiss schon jetzt, was mich dort erwartet. Nach wenigen Metern sehe ich den durch den Steinschlag versperrten Weg, ein Ausweichen oder darüber klettern ist fast unmöglich. Nur im absoluten Notfall werde ich es versuchen. Wolken ziehen auf, es beginnt zu regnen. Nochmals gehe ich zum Ende des Wegs zurück. Vielleicht habe ich etwas übersehen, eine Leiter oder eine unsichtbare Brücke. In einer Geschichte kam so was vor, dort musste man Sand darauf werfen, damit sie sichtbar wird.

Ich sammle ein paar Steine und werfe sie, doch alle fallen in die Schlucht. Es gibt keine unsichtbare Brücke, es geht definitiv nicht weiter. Der Regen wird stärker. Da sehe ich durch den Schauer einen Wald, die Felswand scheint hier zu Ende zu sein. Warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? Kurz geht es noch der Felswand entlang, dann wird der Weg breiter und ich stehe im Wald und höre das Krächzen der Raben. Ich bin wieder dort, wo alles begonnen hat. Der Regen hat aufgehört, und ich bin nass bis auf die Haut.

Ich folge dem Weg. Eigentlich hoffe ich, dass alles vorbei ist und ich nach Hause kann. Die Vorfreude auf Kaffee, Brötchen und die Zeitung, ist gross.

Erneut beginnt es zu regnen und ich komme wieder zu der gleichen steilen Anhöhe, wie beim letzten Mal. Alles beginnt von vorne. Meine Hoffnung hat sich in nichts aufgelöst. Ich bin frustriert, kein Kaffee, keine Brötchen. Da ich schon nass bin, stört mich der Regen nicht mehr. Den Weg zurückzugehen wäre sinnlos, ich käme wieder zur Schlucht. Enttäuscht stehe ich da und weiss, ich muss hinauf. Der Regen wird stärker, aber das ist mir egal. Fluchend kämpfe ich mich die Steigung hoch und komme ausser Atem oben an. Der Regen lässt langsam nach. In der Ferne sehe ich das grosse Gebäude. Den Nebel haben sie weggelassen. Ich bin so nass, als wäre ich mit den Kleidern schwimmen gegangen. In der Jacke spüre ich den Stein und das vermutlich ganz durchweichte Buch. Ein Neubeginn mit kleinen Abweichungen. Diesmalsteht das Tor offen, Stimmen sind keine zu hören.

Dass ich alles nochmals durchmachen muss, macht mich fast rasend, ich könnte heulen. Es ergibt alles keinen Sinn. Auf dem Weg zum Gebäude fluche ich lautstark, verwende dabei die schlimmsten Wörter. Ich weiss genau, was kommen wird. Aber ich habe mir vorgenommen, weder in die oberen Stockwerke zu gehen, noch den Weg mit den schrecklichen Szenen nochmals zu erleben. Ich lasse mir nichts mehr diktieren, werde einfach in der Eingangshalle warten. So vernünftig meine Gedanken auch sind, weiss ich jetzt schon, es wird mir nicht gelingen.

Wieder in der Halle angekommen, schaue ich mir zuerst die Ledermappe an, ob sich dort etwas verändert hat. Und tatsächlich, auf der Seite mit meinem Namen, steht ein weiterer, mir Unbekannter. Hinter diesem Namen ist ein Kreuz, das muss die Leiche von der Felswand sein. Jemand beobachtet genau, was ich mache und wohin ich gehe. Das können nur die Raben sein oder der Typ, der immer wieder erscheint.

»Beobachtet ihr mich?«, schreie ich zu den Raben hinauf, die wieder auf ihren Stäben sitzen. »Was wollt ihr von mir, was soll das? Ich will nach Hause, nicht euer Avatar sein!«

Eine Reaktion erwarte ich nicht und werde in dieser Hinsicht auch nicht überrascht. Unbeweglich sitzen sie auf ihren Stäben. Um meine Wut herauszulassen, gehe ich mehrere Male durch die Halle, bleibe dabei immer wieder stehen und schreie die Viecher an. Vielleicht sind sie wirklich nur geschnitzt, dann kann ich genauso gut das Pult oder die Treppe anschreien. Mein Schreien bringt zwar nichts, aber den Frust herauszulassen tut gut. Ich setze mich wieder in den antiken Sessel und überlege, wie ich weitermachen soll. Würde ich hier sitzen bleiben, dannsähe ich nach ein paar Tagen aus wie die Leiche in der Schlucht. Vielleicht mit noch etwas mehr Haut, aber damit hätte es sich. Nein, ich muss einen Plan entwickeln und mir alle weiteren Schritte merken. Doch, leicht ist es nicht, hier sitzen zu bleiben und Alternativen zu suchen. Eine wäre, ins oberste Stockwerk zu gehen und es über das Dach zu versuchen, um so durch den Garten in die Freiheit zu kommen. Vielleicht gelänge es mir, aber was würde es bringen? Gut, dann könnte ich im Teich meine Füsse baden, aber der Weg zurück, würde mich unweigerlich wieder zur Schlucht oder zur Anhöhe zurückbringen. Oder ich könnte durch die Wiese um das Gebäude herumgehen. Doch auch das würde nichts bringen, am Schluss stehe ich wieder vor dem Haus, und alles beginnt von Neuem. Jeder Weg, den ich wählen würde, wäre der Falsche. Ich würde wohl wieder durch eine Tür, an den schrecklichen Szenen vorbei, zur Schlucht gehen müssen und dann weiter durch das Wasser. Laut seufzend verlasse ich den bequemen Sessel und gehe zur Tür, durch die ich schon einmal gegangen bin. Die Klinke schon in der Hand, überlege ich mir, zuerst eine andere Tür zu versuchen. Vielleicht muss ich dort die schlimmen Dinge nicht über mich ergehen lassen. Wenn ich Glück habe, endet der Weg an einem besseren Ort. Ich drücke die Klinke bei der nächsten Tür herunter und sie geht auf. Sofort spüre ich den sanften Druck, der mich hineinschiebt, verhindern kann ich es nicht.

Es beginnt wie vorher mit Dunkelheit. Meine Enttäuschung ist gross, wieder der gleiche Vorgang. Ich erwarte, dass es zu meiner Linken hell wird und ich in die Küche blicke. Noch aber ist es dunkel, ich höre Raben an mir vorbeifliegen, die müssen auch bei Finsternis etwas sehen. Schreie, wie beim letzten Mal, höre ich zum Glück keine, also gewisse Änderungen gibt es. Dann wird es hell, aber auf der rechten Seite. Ich blicke in ein Wohnzimmer. Eine Frau, die etwa vierzig Jahre alt ist, sitzt am Tisch und versucht, Kreuzworträtsel zu lösen. Während ihr Mann, ungefähr gleich alt, zusammen mit seiner kleinen Tochter auf dem Sofa sitzt und einen Film im Fernsehen anschaut. Die Kleine geniesst es, mit ihrem Vater den Film anzusehen, und lehnt ihren Kopf an seinen Arm. So wie es aussieht, eine normale, glückliche Familie. Ich bin froh, kommt nicht wieder so etwas Brutales, nur begreife ich nicht, warum ich dabei sein muss. Es klingelt an der Tür. Die Frau meint, sie würde aufmachen und verlässt den Raum. Lange geschieht nichts, bis sich plötzlich die Wohnzimmertür öffnet und die Frau von einem maskierten Mann, der ihr den Mund zuhält, hineingeschoben wird. Er hat eine Pistole in der Hand. Der Vater springt erschrocken auf, und fragt den Maskierten, was er wolle. Er bittet ihn, seine Frau zu verschonen, er könne ihn dafür nehmen. Der Maskierte geht auf diese Bitte nicht ein, er wirft ihm Kabelbinder zu und verlangt, er soll damit seine Frau an Händen und Füssen fesseln. Zuerst weigert sich der Mann, doch der Druck der auf ihn gerichteten Pistole, ist so gross, dass er schliesslich nachgibt. Dabei ruft er seiner Tochter zu, sie solle das Zimmer verlassen. Sofort rennt die Kleine zur Tür, aber der Maskierte schiesst, die Kleine bricht zusammen.

Ich kann nicht mehr zusehen, drehe mich weg, und halte mir Augen und Ohren zu. Trotzdem bekomme ich alles mit und höre die Mutter hysterisch schreien. Auch ich schreie, um sie zu übertönen. Es ist zu schrecklich, ich will das weder sehen noch hören.

Der Typ will, dass die Mutter schweigt, aber sie kann nicht und er schiesst auf sie. Sie fällt auf den Boden, ist aber nur leicht verletzt. Ihr Ehemann fesselt sie und versucht gleichzeitig, sich um sie zu kümmern. Doch der Maskierte lässt das nicht zu und will, dass er den Sohn ruft. Der Vater erklärt, es gäbe keinen Sohn. Doch der Maskierte scheint den Jungen zu kennen. Nochmals fordert er den Vater auf, ihn zu rufen, und als er sich weiterhin weigert, erschiesst er auch ihn. Die Frau liegt zitternd auf dem Boden, und ist nicht mehr fähig zu schreien.

Der Typ verschwindet und kommt mit dem ungefähr zwölfjährigen, komplett eingeschüchterten Sohn wieder zurück. Er reisst dem Jungen die Kleider vom Leib und beginnt ihn … Ich kann das nicht beschreiben. Die Mutter muss zusehen, dasscheint ihm einen weiteren Kick zu geben. Ich schreie lauter und höre trotzdem das verzweifelte Bitten und Weinen des Jungen. Obwohl meine Augen zu sind, sehe ich alles.

Ich hasse die, die mich das erleben lassen.

Das Drama endet, indem er im Zimmer Benzin ausschüttet und anzündet. Als ich die Hitze körperlich spüre, öffne ich die Augen, das Wohnzimmer steht in Vollbrand.

Dann ändert sich das Bild, ich sehe wieder das Wohnzimmer, die Frau versucht ein Kreuzworträtsel zu lösen, der Vater schaut mit der kleinen Tochter einen Film. Alles beginnt von Neuem.

Ein Rabe fliegt an mir vorbei, ich weiss, es geht weiter. Ich bin erschüttert, zittere, wische mir die Tränen vom Gesicht, verfluche hier alles, obwohl ich nicht weiss, wer oder was es ist. Aber mir ist bewusst, ich werde nochweitere solche Dramen erleben müssen. Viel schlimmer ist kaum mehr möglich. Mit weichen Knien warte ich, dass ich weitergehen muss. Doch lange geschieht nichts, es bleibt dunkel. Was für eine Gemeinheit haben sie jetzt vor.

Hinter mir höre ich ein Klicken, es wird hell und die Tür zur Halle springt auf.

Wieder stehe ich, am ganzen Körper zitternd, in der Eingangshalle. Der Schock sitzt so tief, ich weiss nicht, ob ich mich auf den Beinen halten kann.

Bewegungslos sitzen die Raben auf den Stäben. Nochmals möchte ich so etwas Schlimmes nicht mehr erleben, lieber sterben. Das Schlimmste ist, die Geschichte ist Realität, ich kenne sie, so ähnlich hat sie sich abgespielt. Wie kann ein Mensch nur so handeln. Warum ich das erleben muss, begreife ich nicht.

Weil nichts geschieht, setze ich mich aufgelöst in den Sessel. Ich versuche mich zu beruhigen und an etwas anderes zu denken. Das Empfangsbuch ist offen, möglich, dass ich es das letzte Mal nicht geschlossen habe. Mir fällt sofort auf, fast die ganze erste Seite ist jetzt voller Namen, schön von Hand eingetragen, die meisten mit einem Kreuz. Ein Name könnte der des Mörders sein, der im letzten Drama, die ganze Familie ausgelöscht hatte, und darunter, mit einem Kreuz, die Namen der Familie. Die andern Namen, ausser meinem eigenen, sagen mir nichts. Ein Name ohne Kreuz steht mehrmals, Richter Ludex.

Jetzt würde ich gerne mit meiner Familie sprechen, aber ich habe das Smartphone daheim vergessen.

Es ist ruhig, keine Schreie, kein Krächzen der Raben, fast zu still. Ich überlege, wie ich weitermachen soll, ohne nochmals durch diesen Horror zu gehen. Vielleicht sollte ich mal eine der Türen auf der anderen Seite versuchen. Doch ich fürchte mich davor, zu weiteren, schlimmeren Szenen zu kommen. Schlussendlich überwinde ich mich, es trotzdem zu tun.

Zitternd drücke ich bei der ersten Tür die Klinke herunter. Sie öffnet sich selbstständig und ich spüre wieder den sanften Druck, der mich hineinstösst. Ich komme in einen grossen Saal. Komische, schwarz gekleidete Personen sitzen links von mir auf Stühlen. Sie beachten mich nicht, sondern blicken stur zu einem leicht erhöhten Armsessel mit geschnitzten Verzierungen. Auf beiden Seiten stehen kleine Tische, an denen weitere Schwarzgekleidete sitzen. Niemand bewegt sich: kein Zucken, kein Räuspern, keine Mimik, nichts. So ruhig dasitzen, würde ich nie schaffen. Alle tragen schwarze Talare mit verschiedenfarbigen Kragen, haben schwarzes, schulterlanges Haar, mit einer roten, Kippa-ähnlichen Kopfbedeckung. Ob es Frauen oder Männer sind, kann ich nicht erkennen, alle sehen fast gleich aus.

Eine Abschrankung stoppt kurz meinen Weg, dann öffnet sie sich. Vor dem Armsessel steht ein einzelner Holzstuhl, der offensichtlich für mich gedacht ist. Es kommt mir vor wie eine Gerichtsverhandlung mit mir als Angeklagter. Ich setze mich. Lange geschieht nichts, von den Anwesenden ist noch immer kein Ton zu hören.

Plötzlich stehen alle auf, auch ich, weiss aber nicht warum. Eine seitliche Tür geht auf und eine Person in einem roten Talar und einer Richterperücke, kommt herein und geht zum Sessel. Es ist der ernst dreinblickende Mann, der immer wieder erschienen ist. Das muss Richter Ludex sein. Er setzt sich und wartet. Alles dauert mühsam lange. Hinter mir höre ich, wie jemand an mir, vorbei zum Richter geht. Der Richter erhebt sich. Der Mann, ich gehe davon aus, dass ich mit der Geschlechtswahl richtig liege, trägt eine Papierrolle. Er wendet sich mir zu. Sein Kragen ist golden. Dannhält er die Rolle in die Höhe und rollt sie auf. Etwas mehr als einen Meter lang ist das, was er verkünden möchte.

Mit einer unangenehm krächzenden Stimme beginnt er vorzulesen: »Roman Drechsler, du bist zu folgenden Punkten angeklagt.«

Ich erschrecke, ein Meter Papier, was wirft man mir alles vor.

»

Erstens: Du hast ein Buch gestohlen.

Zweitens: Du hast einen Kristall gestohlen.

Drittens: Du

hast

versucht

, über

das

Dach zu flüchten

.

Viertens: Du hast die falschen Türen geöffnet.

Fünftens: Du hast den schrecklichen Szenen zugesehen.

Sechstens: Du bist gefühlskalt.

Siebtens: Du bist die falschen Wege gegangen.

Achtens: Du hast dich gegen dein Schicksal gewehrt.

Neuntens: Du hast beleidigende Worte geschrien.

Zehntens: Du hast das Eingangsbuch studiert.

Elftens: Du bist in den Raum dieses Gerichts eingetreten.

Zwölftens: Du sprichst die Sprache der Niederen.

Dreizehntens: Es ist ein Fehler, dass du existierst.«

Das soll wohl ein Witz sein, alles, was ich gemacht haben soll, sogar meine Existenz und meine Sprache, wird angeklagt. Noch schweige ich dazu, zuerst will ich wissen, was der Richter meint.

Der Verkünder, rollt die Papierrolle auf, gibt sie dem Richter und geht. Er scheint nur der Sprecher zu sein. Der Richter bleibt sitzen. Mit seiner schulterlangen weissen Perücke sieht er, nach meinen Begriffen, lächerlich aus. Es fällt mir schwer, ihn ernst zu nehmen. Mit einer Handbewegung zeigt er mir, dass ich mich setzen kann. Mit mir setzen sich auch alle Anwesenden. Sie sind anscheinend während der Anklage stehen geblieben.

»Roman Drechsler, du hast die Anklagepunkte gehört«, beginnt der Richter. »Von deiner Seite gibt es wohl nicht viel dazu zu sagen.«

»Doch, ich sehe mich in keinem dieser Punkte schuldig, alles ist falsch interpretiert! Ich kann jeden Punkt erklären!«

»Steh auf, wenn du etwas zu sagen hast«, weist er mich zurecht, doch ich bleibe sitzen.

»Ich konnte nicht anders handeln, meistens hatte ich keine wirkliche Wahl, sonst wäre ich nicht weitergekommen. Zum Beispiel bei …«

Der Richter unterbricht mich und winkt ab: »Man hat immer eine Wahl, das sind Ausreden! Es begann schon heute Morgen, du hättest nicht den Weg hierher nehmen müssen.« Ich will etwas einwenden, aber der Richter lässt es nicht zu. »Du hast in das Empfangsbuch geschaut, obwohl du kein Recht dazu hast. Du bist in die oberen Etagen gegangen, obwohl kein Grund dafür bestand und nur dank des Kristalldiebstahls konntest du einen ewigen Aufenthalt dort verhindern. Du hast die falschen Türen in der Halle ausgewählt, obwohl es gar nicht sinnvoll war, und das zweimal. Du hast bei den Szenen unbeteiligt und gefühllos zugeschaut. Erst als es sehr schlimm wurde, hast du die Augen und Ohren geschlossen. Das gibt etwas Strafmilderung. Aber deine Beleidigungen erhöhen die Strafe wieder.«

Zugegeben, in manchen Punkten mag seine Anklage stimmen, obwohl mir in allen Fällen kein falsches Verhalten bewusst war. Und die Beleidigungen, ich war so wütend und frustriert, die waren gerechtfertigt. Ich bin noch immer überzeugt, keine wirkliche Wahl gehabt zu haben. Die meisten Handlungen hatte ich mir jedes Mal genau überlegt.

Ich möchte mich rechtfertigen, möchte meine Handlungsweise erklären, aber der Richter lässt es nicht zu. Das macht mich wütend und ich spreche, obwohl ich das eigentlich nicht darf, doch aus meinem Mund kommt nur sinnloses Geplapper.

Ein Raunen geht durch den Saal, das erste Mal merke ich, dass die Schwarzgekleideten leben. Sie sprechen miteinander und nicken mit den Köpfen.

Der Richter bringt die Anwesenden mit einer Geste zum Schweigen.

»Ist dir bewusst«, spricht er weiter, »was die Menschen, die du gesehen hast, durchmachen müssen. Und das nicht nur einmal, sondern wieder und wieder. Du hast das gestartet und du musst es durch den Stab Scientia beendigen lassen, dann kannst du wieder nach Hause. Deine Strafe ist der Weg Tenebris, ob und wie du überlebst, kommt auf dein Verhalten an. Dieser Weg ist gleich wie die anderen Wege, verhältst du dich falsch, beginnt alles von Neuem, so lange, bis du alles erfüllt hast oder bis es dich nicht mehr gibt.«

»Gibt es überhaupt ein Ende, das nicht mit dem Tod endet?«, frage ich, und meine Worte sind sogar verständlich.

»Das gibt es! Such den Stab Scientia. – Exspecto!«

Richter Ludex verneigt sich und verlässt den Saal. Zwei Schwarzgekleidete, mit weissen Kragen, kommen zu mir und führen mich ab.

Corvus Stein

Die Weisskragigen bringen mich in eine dunkle Zelle. Einiges, was der Richter sagte, habe ich nicht verstanden. Was Exspecto bedeutet, weiss ich nicht, auch nicht, was der Weg Tenebris und der Stab Scientia sein sollen. Der Richter verwendet Wörter und Orte, die mir unbekannt sind, wie kann ich so meine Aufgabe lösen. Wirklich gut können sie nicht sein, habe ich doch seiner Meinung nach, sehr viele Fehler gemacht.

Die Zelle hier ist klein. Ich kann, ohne meinen Platz zu verlassen, jede Wand berühren. Jetzt, da sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, sehe ich zumindest schwach die Umgebung. Ganz dunkel ist es nicht, nur hilft mir das wenig.